3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

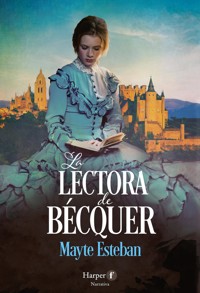

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

HQÑ 311 Nunca pensó que un cuadro le cambiaría la vida. Andrea Hervás trabaja en una galería de arte de Madrid. Está preparando la exposición estrella de las Navidades cuando recibe una llamada de su jefe: debe dejarlo todo y marcharse a Grimiel, un pequeño pueblo castellano, donde una vecina quiere vender un cuadro y es necesario que alguien lo valore. Andrea se lo piensa: es 22 de diciembre, tiene planes y se aproxima una gran nevada, pero calcula que, si se da prisa, podrá ir y volver en un día. Con lo que no cuenta es con que todo se confabulará contra ella y acabará atrapada en ese pequeño pueblo. Un cuadro de Murillo, un coche viejo, una anciana gruñona, los ojos azules del chico de los tractores y la lotería de Navidad se mezclarán con una tormenta y demostrarán a Andrea que la verdadera suerte no está solo en que te toque la lotería. El pueblo de La chica de las fotos y Comer y amar, todo es empezar vuelve con sus entrañables personajes. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2021 Mayte Esteban

© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Con suerte… en Navidad, n.º 311 - diciembre 2021

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.

I.S.B.N.: 978-84-1105-223-8

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Epílogo

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Para mi madre, Teresa.

Capítulo 1

Gerardo Sánchez levantó el teléfono de su despacho y marcó un número. Unos segundos después, el teléfono móvil de su joven ayudante, Andrea Hervás, empezó a vibrar en su bolsillo. En esos momentos, Andrea trabajaba en los sótanos del edificio que ocupaba la galería de arte, concentrada en organizar la disposición de las obras que iban a exponer la semana después de Navidad. Casi había olvidado que no estaba sola en el mundo y que alguien podría requerir su presencia, por eso puso un gesto de fastidio al sentir que alguien la buscaba.

—¿Sí?

—Buenas tardes, Andrea, soy Gerardo.

No hacía falta que se lo dijera, la pantalla del teléfono dejaba claro que era él. Tampoco hacían falta las buenas tardes, se las había dado por lo menos tres veces desde la comida, pero Gerardo era así. Un hombre enérgico, cercano a los sesenta, a veces demasiado educado.

—¿Sucede algo? —preguntó ella.

—Necesito que vengas a mi despacho.

Notó algo en el tono de voz con el que la abordó su jefe que provocó que pensase que, lo que fuera que tuviera que contarle, era un asunto muy importante.

—¿Ahora? Estoy terminando de organizar la disposición de la exposición. Estoy con las obras en el sótano, decidiendo dónde…

—¡Ahora! —le dijo él, mostrando su otro lado, el grosero, que también tenía tan desarrollado como el educado—. Acabo de recibir una llamada y esto es mucho más urgente que la exposición.

Gerardo colgó sin despedirse y Andrea supo que no lo iba a encontrar de buen humor cuando llegase al despacho. Se quedó mirando el teléfono, intrigada. No se imaginaba qué podría ser más importante que la exposición que llevaban preparando desde septiembre y que les iba a suponer casi una quinta parte de los ingresos de aquel año. Suspiró resignada, con media hora más habría podido dejar terminado aquello y dedicar el final de la tarde a buscar los regalos de Navidad con sus amigas, Alicia y Clara. Miró su reloj y se dio cuenta de que, como Gerardo la entretuviera, sus planes debería posponerlos al menos para el día siguiente y empezaba a ser preocupante aplazarlos: ya estaban a 21 de diciembre.

Dejó sus papeles de mala gana sobre una estantería, agarró su libreta de notas y un bolígrafo, y después de sacudirse un poco el polvo que siempre se le quedaba pegado a la ropa cuando entraba al almacén, alisarse su profesional falda de tubo y acomodarse la chaqueta, salió de allí en dirección al despacho de Gerardo, el dueño de la galería.

—¡Hasta mañana! —la saludó una de las empleadas, que ya había recogido sus cosas, con la que se cruzó cuando se disponía a tomar el ascensor.

—Hasta mañana, Lorena —contestó, con poca pasión.

En el ascensor, se miró al espejo. Puso cara de fastidio cuando se dio cuenta de que llevaba una telaraña en el pelo. Se la quitó muerta de asco, mientras iba pensando que quería irse cuanto antes, que Lorena tenía mucha suerte por haber terminado su jornada. Al retraso que acumularía por culpa de la llamada del señor Sánchez, seguro que había que sumarle cualquier otra cosa que se le hubiera ocurrido ordenarle en el último momento. Sabía que la tenía en alta estima, porque era buena en su trabajo, pero a veces eso jugaba en su contra, sobre todo cuando él consideraba que el asunto era importante.

Económicamente importante, para ser exactos.

Cuando el ascensor se detuvo, enfiló el pasillo que conducía al despacho, que por esas fechas estaba profusamente decorado con adornos navideños, y rodeó el enorme abeto que habían colocado al lado de la puerta. Tocó con suavidad con los nudillos antes de abrirla un tanto.

—¿Se puede? —preguntó.

—Sí, pasa, pasa, y cierra.

Gerardo estaba al teléfono y aún tardó un par de minutos en despedirse en los que Andrea permaneció de pie con su libreta abrazada. No tenía ni idea de qué era lo que quería de ella, pero si tenía tanta prisa bien podría haber pospuesto esa llamada que, por lo que iba captando, tenía como interlocutora a su mujer. Él contestaba fastidiado a sus peticiones, que tenían que ver con los preparativos del menú de Nochebuena, y parecía que le estaba costando un mundo que ella terminase su perorata. Le hizo un gesto con la mano a Andrea para que tomase asiento, mientras ponía cara de fastidio y se pasaba la mano por la cara, en un gesto que reflejaba cansancio doméstico. Cuando por fin pudo colgar, exhaló un suspiro de alivio. Se acomodó los cuatro pelos que mantenía su cabeza; sabía por experiencia que hablar con su mujer le hacía tocárselos y alborotarlos. No se tiró de ellos porque le quedaban pocos.

—Un día de estos me va a volver loco.

—Cámbiala por otra que dé menos guerra —le dijo Andrea, haciendo gala de su carácter pragmático.

Gerardo no pudo evitar echarse a reír. Solo Andrea era capaz de decirle aquello a un superior sin sentir el más mínimo rubor.

—¿Para qué me has llamado? Estaba a punto de terminar de organizar la exposición. Espero que sea importante, vas a hacer que me vea obligada a anular una cita que tengo hoy si me entretienes.

—Tonterías, tu cita te esperará. Y si no te espera, sigue tu propio consejo y cámbialo por otro.

Andrea sonrió y puso los ojos en blanco, pero se ahorró el contarle que la cita no era con un hombre. Esas las había cancelado hacía más de un año, al acumular una serie de estrepitosos fracasos. Uno detrás de otro. No tenía ninguna intención de complicarse la vida por lo menos en los próximos cinco años.

Podrían ser seis, tampoco tenía prisa.

—¿Qué es lo que pasa? —le preguntó a Gerardo

—Necesito que vayas a ver un cuadro.

—¿Ahora mismo? —gruñó, escandalizada.

Lo del retraso iba a ser épico si tenía que moverse por la ciudad a esas horas, se acercaba la del atasco de la tarde.

—No, no, mañana, hoy no.

—Entonces no entiendo la urgencia, Gerardo, podrías haber esperado media hora a que terminase y casi tendría acabada la organización de la exposición.

—Es muy urgente, no te preocupes por la exposición, la termino de planificar yo mismo si me dejas tus notas.

—¿Tú? ¿Te arriesgas a que tu mujer te eche de casa si no la acompañas a encargar el cordero? —preguntó con ironía Andrea.

—¿Has estado escuchando mi conversación?

—Era inevitable, te estaba dando voces. Ya sé a quién te pareces…

Gerardo se revolvió incómodo. En el trabajo era un jefe severo, a veces de más, que solía levantar la voz en más de una ocasión, pero no sabía qué demonios le pasaba con su mujer que no era capaz de hacer valer su criterio. Le molestó un poco que Andrea se hubiera dado cuenta del que quizá era su punto más débil.

Decidió ir al grano, no tenía tiempo para andar pensando en eso, Andrea llevaba razón, ambos tenían cosas que hacer en sus vidas personales y el trabajo de la galería también tenía que estar listo, así que, cuanto antes solucionase aquello, mejor.

—Verás, mi madre me ha puesto sobre la pista de una pieza importante. Es de una conocida suya. Esta mujer quiere deshacerse de un cuadro que tiene en su casa desde siempre, ha estado en su familia durante generaciones, pero ahora necesita convertirlo en dinero. Le comentó a mi madre que no sabía si yo le podría servir de intermediario para venderlo porque ni siquiera sabe su valor. Quiero que vayas a verlo mañana. Ella dice que toda la vida en su familia han dicho que es un Murillo, que lo llevó a casa en el siglo XVII un antepasado suyo, como pago que le hizo por un trabajo un cliente sevillano que se había arruinado. Yo no lo he visto, pero mi madre sí y dice que se parece mucho a todos los cuadros de Murillo. Pero que, en todo caso, por el aspecto que tiene y los años que lleva allí, lo que es seguro es que es antiguo. Le he dicho que es muy extraño que todavía haya cuadros de pintores de esa talla en casas particulares, pero yo qué sé, por echar un vistazo no perdemos nada. Sería un pelotazo para la galería hacernos con un auténtico Murillo. Como imagen y como beneficios futuros. Podemos organizar una subasta. Salir en revistas especializadas. Reventar las redes. Si el cuadro es auténtico se abren un montón de posibilidades.

—¿Y por qué tengo que ir yo? —preguntó Andrea, extrañada—. ¿No puedes ir tú, que para eso es tuyo?

—Tu TFM[1] fue sobre Murillo. Muy bueno, por cierto.

—Pero yo no soy una experta —se excusó—. Ni siquiera me he doctorado.

Lo dijo con algo de pena. Después del máster, se hacía urgente que en su casa entrasen ingresos y había tenido que posponer aquel sueño de convertirse en doctora.

—Eres lo mejor que tenemos en la galería y el trabajo no hace tanto que lo hiciste. ¡Vamos! Será solo echar un vistazo y hacerle una oferta a la mujer. Luego contrataremos a alguien más experto si crees que hace falta.

Andrea suspiró. Irse a un pueblo perdido no entraba en sus planes de esos días. Necesitaba comprar unos cuantos regalos y había planeado también darse un capricho en forma de visita a un spa con Alicia y Clara el día 23.

—A ver, ¿qué pueblo es?

—Se llama Grimiel y está a unas tres horas de Madrid, cogiendo la A-1. Después te envío la ubicación.

A Andrea no le sonaba de nada, pero tampoco conocía la zona. Ella era más de irse al sur con sus amigas a pasar unos días a la playa. Los pueblecitos castellanos, por mucho encanto que tuvieran, no los valoraba como opción de recreo. Calculó que para llegar a Grimiel necesitaría tres horas de ida, otras tres de vuelta (eso contando con que no se perdiera o se le rompiera su viejo coche, que no estaba para muchos trotes) y al menos otras tres para valorar la obra y convencer a la señora de que tenía que confiarles el cuadro a ellos y no a otros. Tal vez nueve o diez horas, si madrugaba; sí, si todo se daba bien, al día siguiente por la tarde podría estar de vuelta.

—¿Quieres que le haga una oferta por el cuadro o solo quieres que le eche un vistazo?

—Las dos cosas. Quiero que lo veas y, si te parece interesante, que trates de que nos lo ceda.

—¿Qué presupuesto tengo? —preguntó.

Gerardo escribió dos cifras en una hoja entre las que podía moverse. Andrea se la devolvió con cara de pasmo.

—Si es un Murillo esto es una miseria —le dijo.

—Y si te equivocas, demasiado alto, míralo así.

—Sigo pensando que es una tomadura de pelo y, si esta señora es un poco lista, lo rechazará si tiene la más mínima sospecha de que el cuadro es auténtico.

—Pero ella no lo sabrá porque tú no se lo vas a decir. —Sonrió él.

—¡No seas capullo, es amiga de tu madre!

—No soy capullo, Andrea, esto son negocios.

Ella lo sabía, si querían que la galería fuera rentable se tenían que inflar precios de venta mientras se reducían los que se pagaban a los autores o a los dueños de los cuadros que vendían. Básicamente, se seguían unas leyes de mercado que eran menos justas con los que poseían el talento de crear o los bienes con los que comerciar.

Aunque, a juzgar por el horror de cuadros que estaba preparando para la exposición de Navidad de ese año, considerar talentoso lo que había hecho el artista era, por lo menos, un acto de bondad navideña. Solo estaban allí porque era famoso y tenía muchos contactos que se harían con los cuadros solo por el nombre del autor, no por su calidad.

Consultó la hora en su reloj, llegaba tardísimo a la cita con sus amigas. Lo mejor sería anularla.

—Vete a casa, Gerardo —le dijo—, yo me quedo a terminar lo que estaba haciendo.

—¿No te importa?

—¡Pues claro que me importa, pero seguro que termino antes haciéndolo yo que explicándote por dónde iba!

—Te debo una —le dijo él, guiñándole un ojo.

—Nada de eso, me vas a pagar el favor a precio de oro. Por lo pronto, te voy a presentar facturas hasta del último café que me tome de camino a Grimiel.

Gerardo le dio el teléfono y le envió la dirección de la mujer a la que tenía que visitar, Angustias, y le dijo que había hablado con ella advirtiéndole de que alguien la visitaría al día siguiente.

—Acabo de llamarla, no hace falta que lo hagas tú.

—¿Y si te hubiera dicho que no iba?

—Los dos sabemos que no lo habrías hecho.

Andrea abandonó el despacho rumbo de nuevo al almacén. Bastante enfadada con Gerardo, que la conocía lo suficiente como para saber que había cosas a las que le costaba negarse.

[1] TFM: Trabajo Fin de Máster.

Capítulo 2

Nada más volver al almacén de la galería, Andrea sacó del bolsillo el móvil y llamó a una de sus amigas, Alicia. Se hacía urgente anular su cita de esa tarde, pues estaba segura de que le sería imposible llegar a tiempo. Si la esperaban, acabarían haciendo las compras navideñas a la carrera. Podía terminar comprando en el último momento una pandereta en uno de los puestos de la Plaza Mayor, y no se le ocurría peor regalo de Navidad.

En cuanto escuchó su voz, le contó las razones por las que anulaba sus planes.

—No te preocupes, iremos mañana —le dijo Alicia.

—Mañana tengo que salir fuera por trabajo, tampoco sé si llegaré a tiempo. Tengo que ir a un pueblo que está a tres horas de Madrid.

—Madruga y volverás a tiempo. No está tan lejos.

—Define lejos.

—Vamos, ¡has dicho que solo son tres horas!

—Tres de ida y tres de vuelta, y a bordo del Glacier Express[2]. Igual las tres se hacen siete si me despisto.

Alicia se echó a reír cuando Andrea comparó su coche con el lentísimo tren turístico que atravesaba los Alpes suizos.

—Será mejor que llames a Clara y vayáis sin mí, se nos está echando encima el tiempo —sugirió.

—¿Estás loca? Ir de compras sin ti no sería ni la mitad de divertido —dijo Alicia.

Andrea dudó un instante sobre si seguir poniendo excusas o confiar en que el Universo se sincronizase con ella y todo le saliera bien. Procuró llenar su mente con pensamientos positivos de agenda adolescente: no se iba a romper el coche, la señora del cuadro la atendería con amabilidad y en un momento estaría de vuelta. No habría atascos al entrar en Madrid. Gerardo no le encargaría más cuestiones de última hora. Su cerebro interpretó un Om perfecto que destruiría todos los obstáculos a su paso y llenaría de serenidad su mundo. No estaba muy segura de estarse inventando una filosofía sin base alguna, pero la dio por buena, porque necesitaba poner un poco de optimismo en sus pensamientos.

—Está bien —dijo—, entonces quedamos mañana, ¿llamas tú a Clara para decírselo?

—No te preocupes, lo haré.

—¡Gracias! Sois las mejores.

—Anda, termina el trabajo y no te entretengas mañana, te esperamos —le dijo Alicia antes de colgar.

A Andrea le llevó todavía una hora terminar de organizarlo todo para la exposición. La interrupción de Gerardo le había roto el ritmo y, además, en el último momento se le ocurrió una manera más efectiva de presentar los cuadros que le obligó a replantearse su primera idea. Estaban en Navidad, así que no vendría mal que algo de ese espíritu navideño se colase en la sala. Debía ser sutil, no interrumpir la atención que deberían acaparar los lienzos, pero a la vez dotar al ambiente de la calidez de las fechas. En opinión de Andrea, las salas de exposición de las galerías estaban tan pensadas para ser solo un marco anodino, que a veces eran muy frías. Y no era necesaria esa frialdad. No cuando, además, las obras no eran gran cosa. Tenían que esforzarse porque los clientes encontrasen atractivo el conjunto.

Ella misma sentía frío en algunos museos.

Cuando entraba en el Reina Sofía se sentía desubicada, como si en lugar de estar en un templo del arte estuviera paseando por un lugar tan aséptico como el antiguo hospital que albergaron las paredes del edificio en el pasado. Sin embargo, al atravesar la puerta del Museo del Prado, esa sensación se desvanecía. El edificio era enorme, pero a la vez era impresionante en sí mismo y acogedor para cualquier amante del arte. No se lo imaginaba con árboles navideños ni decoración festiva, no le hacía ninguna falta para despertar por sí mismo el síndrome de Stendhal[3] en sus visitantes. Pero la galería no era un museo centenario, sino una simple sala de exposiciones a la que no le venía mal aportarle un extra de magia. Moviendo el bolígrafo sobre el papel, como si se tratase de una varita, dibujó la idea y anotó las instrucciones para que los operarios que contratasen lo dejasen todo en el lugar perfecto.

Cuando acabó, contenta por haber logrado plasmar lo que tenía en mente, regresó a su casa en Cuatro Caminos, que estaba a apenas quince minutos de la galería tomando el metro. Nada más abrir la puerta, salió a recibirla Satis, la gata de su madre, que se enroscó entre sus piernas como cada día.

—¡Hola, preciosa! ¿Cómo está mi niña?

Dejó su bolso y el abrigo en el perchero de la entrada y cogió en sus brazos a la dócil gata, que restregó su rostro contra el de Andrea en un saludo que ambas llevaban ensayando desde hacía cinco años. Les salía perfecto.

Lo que no había logrado Andrea era que Satis no la pusiera perdida de pelos.

—Hoy esta preciosa gata me tiene contenta —dijo su madre, que salía en ese momento de la cocina.

—¿Qué ha hecho?

—Subirse en el mueble del salón y ha tirado la escultura que me regaló la tía Marina.

—Y la ha roto, ¿no? —preguntó, mirando a la gata a los ojos, como si la gata fuera capaz de contestar a su pregunta.

—No, si te parece… —dijo su madre, que parecía de verdad enfadada con el animalito.

—¡Mamá, era espantosa!

—Me la regaló mi tía —replicó Mercedes, con los ojos llorosos.

—¡Era horrible, mamá! Y, al fin y al cabo, no es como si fuera un jarrón y dentro estuvieran las cenizas de la tía Marina.

Andrea se arrepintió al instante de decirle eso a su madre, siempre que le mencionaba a la tía Marina se echaba a llorar desconsolada. Había sido su madrina, una mujer solterona y malhumorada que no trataba bien a nadie, incluida a la propia Andrea, pero que por lo que fuera tenía a Mercedes el cariño que se reserva para los hijos y la había tratado con todo ese amor que no daba a los demás.

—Vale, perdona, mamá, no he dicho nada.

Mercedes, tras unos hipidos y sonarse los mocos, pareció tranquilizarse un poco. Se fijó en que era tarde, aunque no le había llamado la atención que Andrea llegase a esas horas; le había dicho que iría de compras, pero no había visto que trajera ningún paquete.

—¿Tú no habías quedado? —le preguntó.

—Sí, pero mi jefe me ha encargado otro trabajo para estos días, se me ha hecho tarde mientras me lo explicaba y al final he tenido que quedarme a terminar lo que estaba haciendo hasta ese momento.

—Ese jefe tuyo te explota —dijo Mercedes, desplazándose a la cocina seguida de su hija—. ¿A cómo te paga las horas extra?

Andrea sonrió, no tenía ningún problema con Gerardo en ese sentido.

—Mañana no voy a ir a la oficina —le dijo a su madre, mientras dejaba a la gata en el suelo.

—Anda, mira, este hombre por una vez se estira y te da vacaciones.

—Pues es que… en realidad sí tengo que trabajar, pero no en Madrid —respondió mientras cogía una aceituna de la ensalada. Mercedes le dio un manotazo.

—¡Lávate las manos primero!

—Ay, mamá, ¡qué pesadita eres!

—¿Dónde vas a trabajar mañana si no es en Madrid?

Andrea se lavó las manos antes de empezar a poner la mesa para que las dos cenasen.

—Mañana tengo que ir a un pueblo para valorar un cuadro. Ida y vuelta.

—Mira, así te aireas.

—Lo dices como si apenas saliera.

—Hombre, sí, salir de casa, sales. Con tus amigas los fines de semana y vas a trabajar, pero ¿cuánto hace que no sales de Madrid?

Andrea se encogió de hombros, la verdad era que no se acordaba. Le daba una pereza espantosa sacar su viejo coche del garaje y tener que moverse con él. Prefería el transporte público que la libraba de preocupaciones como esquivar a los otros conductores y echar gasolina. Había perdido la cuenta de las veces que se había olvidado de que los coches no andan por arte de magia.

Y eso sin contar con las veces que su viejo utilitario, que había sido antes de su padre, se estropeaba.

—¿Y cuánto hace que no sales con nadie? —insistió Mercedes.

Ahí estaba, la eterna pregunta que su madre sacaba a relucir cada dos por tres, como si en la vida no hubiera nada más importante que tener pareja.

—¿Cuánto llevas tú? —contraatacó Andrea.

Mercedes resopló y la chica supo que le había tocado las narices y no volvería a mencionar el tema. Si las últimas relaciones de Andrea habían sido un desastre, la de su madre había sido infinitamente peor. Se enamoró de un electricista que, además de ser un vago redomado, le sacó todo el dinero que pudo mientras estuvieron juntos y después la dejó por su dentista. Eso había sido años después de la muerte de su padre y no se había atrevido nunca más a dar el paso de salir con alguien.

—Será mejor que no recordemos eso —dijo Mercedes.

—Sí, será lo mejor. Me estuviste mintiendo durante meses, mamá. Y ya sabes lo nerviosa que me pone que me cuenten mentiras. ¡Me trataste como si fuera una niña pequeña!

Mercedes cerró los ojos, porque sabía que llevaba razón. Algo en ella gritaba que el electricista no era trigo limpio, pero una cosa era saberlo y otra confesarle a su hija que, a su edad, estaba siendo tan ingenua como una jovencita y se dejó engatusar. Andrea, al ver una sombra aparecer en los ojos de su madre, cambió de tema; sabía que la había incomodado evocando historias del pasado que era mejor olvidar.

—El pueblo al que tengo que ir se llama Grimiel, ¿lo conoces? —le preguntó.

—No, no lo he oído en mi vida —dijo Mercedes, mientras servía la verdura y la ensalada que había preparado para cenar.

—Voy a ver dónde está.

Andrea fue a la entrada y buscó el móvil dentro de su bolso. Cuando se volvió a sentar a la mesa de la cocina estaba ya enfrascada en la búsqueda en Google.

—¿Cuántas veces te tengo que decir que no traigas el móvil a la mesa? —le dijo Mercedes.

—Es un momento, espera.

La búsqueda dio un resultado, como le había indicado Gerardo; Grimiel estaba al norte, a unas tres horas de Madrid. Miró el itinerario para hacerse una idea de por dónde tenía que salir de la ciudad y se quedó pensando.

—Creo que me levantaré a las cinco de la mañana —dijo.

Mercedes respondió tan alto que Satis se asustó:

—Pero ¡¿dónde vas tan pronto?!

—A ver, mamá. Quiero esquivar el atasco de la mañana. Si me voy pronto, quizá a las nueve haya llegado y por la tarde estaré de vuelta de sobra para comprar los regalos con Alicia y Clara.

En esos momentos, en el televisor encendido en la cocina, estaban dando la previsión del tiempo para el día siguiente. Ambas, madre e hija, se quedaron mirando, Mercedes porque era fan de los informativos del tiempo (uno siempre podía preguntarle el día que haría en Cáceres o en Canarias, que ella se sabía de memoria la previsión, aunque no tuviera intención de pasar por allí), y Andrea porque esperaba no tener que conducir bajo condiciones adversas.

—Se esperan fuerte nevadas para el final de la tarde en el centro de la meseta norte, nevadas que se producirán a partir de los seiscientos metros de altitud.

—¿Ves por qué me tengo que ir pronto?

Mercedes asintió con la cabeza, pero después se la quedó mirando pensativa.

—Creo que deberías llevarte una maleta con ropa de abrigo —dijo.

—Mamá, no me pienso quedar en ese pueblo. Iré, veré a esa señora y volveré. Ese es mi plan.

—Antes han dicho en La 1 que mañana empezará a nevar por la mañana. Yo los veo más profesionales que a los de esta cadena. Seguro que aciertan.

—Ay, mamá, no seas agonías.

—Bueno, tú haz lo que quieras, si te da la gana no me hagas caso, pero por lo menos mete unas bragas en el bolso y unas galletas en el coche, que nunca se sabe qué puede pasar.

Andrea renegó un rato, pero al final decidió que le haría caso a su madre. Al fin y al cabo, ella era la única persona cercana que le quedaba a Mercedes, si descontaba a su hermana Salud, con la que no se llevaba del todo bien desde lo del electricista (la tía Salud lo había calado a la primera), y si le estaba dando aquel consejo era porque se preocupaba muchísimo por ella y la quería. Además, con sus escasas artes automovilísticas y ese coche tan poco fiable, prefería no correr riesgos. Si se ponía a nevar, buscaría dónde alojarse, aunque fuera por el camino.

No quería que una nevada inoportuna la encontrase conduciendo, así que era posible que necesitase una maleta.

La buscó, pero la dejó sin hacer. Estaba demasiado cansada para ponerse a esa tarea en ese momento.

[2] El Glacier Express es un tren turístico suizo que va de Sant Moritz a Zermatt en el cantón suizo de Valais. Tarda siete horas en recorrer 275 km.

[3] Síndrome de Stendhal, también conocido como «Síndrome del viajero» o «Síndrome de Florencia». Se refiere a la experimentación de sensaciones muy intensas delante de una pieza artística, normalmente debido a su belleza. Hoy en día, gran parte de los psicólogos clínicos reconocen el trastorno como verdadero, pero existe cierta controversia al respecto.

Capítulo 3

Como le había dicho a Mercedes, se levantó a las cinco de la mañana. Antes de desayunar, se dispuso a meter en una pequeña maleta de cabina lo justo para pasar una noche fuera de casa. Esa era su intención, pero, movida por la advertencia de su madre, (una advertencia que debía llevar impresa en el ADN de nacimiento, porque se la había hecho millones de veces), metió más bragas. Concretamente cinco. Y después, como si la mentalidad previsora de su progenitora se hubiera hecho dueña de su mente, también incluyó dos vestidos, medias y unos zapatos extra. Y otros vaqueros. Y un jersey gordito. Dejó encima una bufanda, un gorro y gruesos guantes de lana.

—¡Para, Andrea, que no te vas de casa! —se dijo en voz queda, regañándose.

No se iba a quedar en Grimiel de ninguna manera, aquella misma tarde estaría de regreso en Madrid, todo aquello era innecesario. El viaje sería de ida y vuelta, y regresaría a tiempo para salir por el centro de Madrid y decidir los regalos que pensaba comprar: el de su madre, su tía Salud y el amigo invisible que hacían todos los años en la galería. Para el de sus amigas habían hecho otros planes mucho más divertidos entre las tres. Sacó de la maleta la mitad de las cosas que había metido.

Aquel dichoso viaje no podía apetecerle menos.

Suspiró.

Ya que no tenía escapatoria, decidió que lo haría rentable. Se esforzaría por volver con un contrato firmado por aquella ancianita que convertiría a la galería en dueña de un cuadro que, si todo era como apuntaba, les podía dar muchos beneficios.

No parecía tan complicado.

Tomó una rápida ducha, un frugal desayuno (un café con leche bebido a toda velocidad), y se dirigió a buscar el coche. Animada por sus optimistas pensamientos, y porque su vehículo había arrancado a la primera a pesar del tiempo que hacía que no lo tocaba, salió del garaje y se incorporó al escaso tráfico de la madrugada. A aquella temprana hora, Madrid parecía dormir aún y no le resultó difícil moverse por las calles y llegar hasta la A-1. En la autovía, se dejó acompañar por una lista de pop clásico de Spotify. Prefería eso a la radio, porque a menudo perdía la emisora y se veía obligada a buscarla de nuevo, con el consiguiente peligro que tenía en ella que quitase los ojos de la carretera medio segundo.

Mecida por la música, se sintió mucho más relajada. Apenas había vehículos que le pusieran difícil el conducir.

Hasta le pareció que no se le daba tan mal aquello.

Cuando llevaba dos horas y media de camino, cuando hacía rato que el sol había roto las sombras de la noche para abrirse paso en el cielo, paró en un bar de carretera, urgida por la premura de usar el baño y la necesidad de calmar sus tripas. El café bebido estaba resultando insuficiente a todas luces para serenarlas. Al bajar del coche, un viento helado le hizo ajustarse el abrigo y el gorro, y la obligó a entrar corriendo en el bar.

—Buenos días —saludó al camarero, mientras se deshacía de las prendas—. ¿Me puede poner un café con leche y una tostada con aceite y tomate?

El camarero asintió y se volvió para prepararlo, momento que ella aprovechó para buscar el baño. Al regresar, dejó sus prendas encima de uno de los taburetes que estaba al lado de la barra y se sentó en otro. Quería preguntarle a aquel hombre cómo se llegaba a Grimiel. El navegador del móvil le iba indicando el camino, pero por experiencia sabía que a veces se equivocaba y era mejor tener claro dónde iba uno si no quería acabar en mitad de un camino rural a muy temprana hora del día.

O lo que podía ser peor, en la puerta de un club de carretera.

Bueno, eso también podía pasarle porque era muy despistada, pero tampoco había que quitarle mérito al GPS, que a veces se explicaba un poco mal.

—¿Usted me podría decir cómo se llega a Grimiel? —le preguntó al hombre.

—Veamos, tienes que seguir unos veinte kilómetros aún por la autovía dirección norte. Después tienes que tomar un desvío a la derecha. —Se quedó pensando—. Creo que allí hay una rotonda. Luego pasar otra rotonda, girar a la izquierda, tomar la siguiente que hay después de esa y, cuando llegues, es la… —contó levantando los dedos en silencio— tercera salida. Creo que lo pone. Pasas Matilla, Aldeasetas y Villanegra, y en dos minutos estás en Grimiel.

Andrea se había ido poniendo pálida mientras lo escuchaba. Solo se había enterado de que había que seguir veinte kilómetros por la autovía. A partir de ahí, siguiendo las rotondas se había empezado a marear y no sabía si los pueblos que le había mencionado el camarero se llamaban Mantiel, Aldeacasa o Villagrande, porque era incapaz de recordar los nombres que le había dicho.

Fue a abrir la boca para volver a pedirle las indicaciones, pero decidió encomendarse al navegador y de paso a cualquier santo que tuviera sus dominios de influencia por aquella zona y que estuviera dispuesto a guiarla hasta su destino. Como tuviera que aprenderse de memoria el trayecto que le había contado el camarero lo tenía claro.

Deseó que la vuelta fuera más sencilla, después de todo, solo debería seguir los carteles que indicaban como destino Madrid. De esos, por fortuna, había por todas partes.

—Muchas gracias —le dijo al hombre.

—De nada, para eso estamos.

Andrea pensó que menos mal que le pagaban por poner cafés y que hacía unas tostadas buenísimas, porque si se tuviera que ganar la vida dando direcciones iba a tener un gran problema.

Se tomó el desayuno con calma; aunque ella tuviera prisa por volver a Madrid, no podía presentarse en casa de nadie antes de las nueve de la mañana, al menos si no quería ser recibida a escobazos. Mientras disfrutaba de la tostada, en el televisor del bar una cadena de televisión reproducía los preparativos del sorteo de Navidad, que empezaría en un rato. El ritual formaba parte del imaginario colectivo, pero parecía que, a pesar de sus más de doscientos años, mantenía intacta la ilusión de quienes participaban. La narración del locutor repetía lugares comunes, pero ella, en realidad, como el resto de la escasísima concurrencia del bar, escuchaba sin dejar de mirar la pantalla.

Se preguntó qué haría si le tocase el premio.

Enseguida desechó la idea, nunca jugaba a la lotería, ni siquiera a esa tan popular.

Cuando terminó, pagó la consumición, pidió el tique para incluirlo en sus gastos y se montó en el coche, dispuesta a encontrar Grimiel.

Al meter la llave en el contacto y girarla, el coche hizo un ruido extraño. Pareció toser en lugar de arrancar. Andrea contuvo la respiración antes de hacer otro intento girando la llave. Enseguida el motor rugió, con poco ímpetu, pero el suficiente como para permitirle seguir su camino. Condujo atenta a todos los carteles y, para su sorpresa, cuando fue pasando por cada uno de los hitos que le había relatado el camarero, recordó que eran tal y como se los había descrito. Tal vez no era el hombre el que no se explicaba, era ella la que seguía medio dormida y no había sido capaz de entenderlo a la primera.

Al poco, el cartel que anunciaba que entraba en el municipio se presentó ante sus ojos. Tuvo que mirarlo con atención al pasar con el coche por su lado, le parecía surrealista que alguien se hubiera tomado la molestia de ponerle una gruesa cinta verde navideña con adornos rojos y dorados. Pero ahí estaba, rodeando la señal, anunciando que en menos de dos días estarían dentro de las fiestas más familiares del año.

Siguió por la calle principal y enseguida llegó a la amplia plaza, donde tampoco le costó conseguir aparcamiento.

Había llegado a su destino.

Hacía frío, mucho frío. Tanto que no se veía un alma en aquel pequeño municipio castellano. El viento, procedente del norte, trajo en su regazo una ráfaga de diminutos copos blancos. La cara de Andrea fue de preocupación cuando reconoció los primeros atisbos de la nevada que pronosticaban. Se ajustó la bufanda y se puso los guantes y el gorro.

—Ya se puede dar prisa esta mujer —se dijo bajito, mientras le castañeteaban los dientes.

Sacó el móvil y consultó la dirección. La casa de Angustias estaba en una de las esquinas de la plaza, la que se situaba más cerca del arroyo. Echó un vistazo a su alrededor. Si se guiaba por la montaña y por la torre de la iglesia románica que asomaba entre los tejados, bastaría con cruzar la plaza para encontrarse en la puerta de la casa de la mujer. Achinó los ojos para comprobar desde donde estaba si el número que había encima de un dintel rematado con una gruesa viga de madera era el 24, el que ponía en el mensaje que le había mandado Gerardo. Enseguida se dio cuenta de que así era. Miró de modo innecesario a ambos lados de la calle que atravesaba la plaza, desierta a esa hora, y la cruzó para acercarse al domicilio.

Diez minutos después, Andrea seguía pulsando el timbre sin obtener ninguna respuesta. Empezaba a sentir los pies congelados y temía entrar en hipotermia general por el frío que hacía. Además, su preocupación empezó a aumentar, porque los tímidos copos que habían caído cuando se bajó del coche se habían ido haciendo más y más grandes, y en esos momentos empezaban a tener el tamaño de la uña de su dedo meñique. Parecía imposible, pero ya no se veía el cristal delantero de su coche, aparcado al otro lado de la plaza.

—¡Pero esta mujer dónde está! —casi gritó, asumiendo que estaba sola en ese pueblecito helado.

—Angustias no sale casi nunca de casa, estará dentro.

Andrea se dio la vuelta al escuchar la voz. Frente a ella apareció un hombre joven, de algo más de treinta años, calculó, enfundado en un abrigo rojo con capucha. Casi se le olvidó respirar cuando se topó con los ojos azules más bonitos que había visto en toda su vida, enmarcados en una sonrisa encantadora que se dejaba ver bajo una sutil barba rubia. El pelo lo llevaba bajo la capucha, pero tenía algo de flequillo y se intuía que era del mismo color