Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

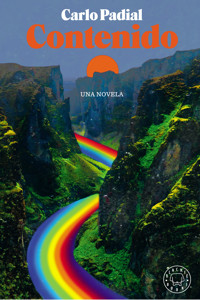

La primera gran novela sobre la burbuja de los medios de comunicación digitales. Una crítica desbocada al internet de los algoritmos, la megalomanía y el consumo irracional. En los últimos años, la proliferación de medios digitales ha abarrotado Internet de CONTENIDO: noticias inverosímiles, vídeos de dudoso valor informativo, memes y artículos descabellados. Detrás se esconde una estructura empresarial difusa, donde nadie sabe bien lo que hace y el qué no importa tanto como el cuánto. Todo es cuestión del momentum, la monetización en ks, estudiar el barter, el case study, el learning, el loop, el clickbait. Carlo Padial nos abre con esta novela las puertas de un mundo desconocido y delirante, donde la filosofía New Age y el operandi sectario dan lugar a situaciones y escenarios disparatados. La ficción más realista sobre una burbuja empresarial sin precedentes. Una crítica desbocada al Internet de los algoritmos, la megalomanía y el consumo irracional.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La perrita Blackie decía que la peor hambre no es la de no haber comido,

sino la de esperar un último bocado para dar por lleno

el estómago, y que este no llegue nunca.

Índice

Portada

Contenido

Creditos

Primera parte. ¿Qué haría Kanye West en tu lugar?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Segunda parte. Facebook Mafia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tercera parte. Fuego Zen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Agradecimientos

Carlo Padial (Barcelona, 1977) es escritor, director de cine y guionista. Vive en Barcelona y ama a su familia por encima de todas las cosas. Sus influencias son el café, el aire libre, Diana Ross y los alimentos de huerta biológica. Le gustan los átomos, la gente joven, coleccionar grandes fragmentos de madera y la música soul. Con su obra, Carlo intenta que la gente se olvide de su vida durante un breve lapso de tiempo. Su objetivo final es llegar a ser jefe de planta de algún almacén de componentes electrónicos.

Ha publicado tres libros, entre ellos Dinero gratis (2010, Libros del Silencio) y Doctor Portuondo (2017, Blackie Books), que recientemente ha adaptado y dirigido él mismo en una serie producida por Filmin.También ha escrito y dirigido las películas Mi loco Erasmus (2012), Algo muy gordo (2017) y Vosotros sois mi película (2019). Además de la serie documental Crímenes Online (2022).

Fue colaborador de Late Motiv con Andreu Buenafuente (en #0 de Movistar+) tres temporadas y de APM? (TV3) durante dos. Además, ha sido director de vídeo de Grupo Zeta y director de reportajes y de contenidos originales de PlayGround. Muchos de sus vídeos han sido virales de enorme éxito, como Quiero ser Negro, la serie de reportajes dedicados a los Swaggers, el magacín Go, Ibiza, Go! o la serie La vergüenza de existir.

Diseño de colección y cubierta: Setanta

www.setanta.es

© de la fotografía del autor: Ramón Peco

© imagen de cubierta: Indigo

© Carlo Padial, 2023

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: acatia

Primera edición: octubre de 2023

ISBN: 978-84-19654-85-4

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Primera parte

¿Qué haría Kanye West

en tu lugar?

1

Silicon Valley fue creado por ingenieros aeroespaciales, gente brillante con cocientes intelectuales estratosféricos que, llegado el caso, podrían enviar un cohete a la luna. En España las start-ups las monta gente que antes trabajaba en una tienda de alquiler de esquís en Baqueira Beret propiedad de sus abuelos; personajes muy extraños que nadie acaba de entender de dónde han salido. Sujetos que se han conocido en un gimnasio o en el parking del Apolo y deciden montar una empresa tecnológica porque les parece cool. Suena bien. Steve Jobs parecía un tipo guay. ¿Quién no quiere tener una máquina recreativa en su oficina? ¿O beber smoothies rodeado de peña fresca?

Pero el resultado es precario, lamentable. El efecto que producen los emprendedores digitales en España es parecido a cuando ves en la prensa o en la tele a solterones de Sant Cugat bailando música country en un polideportivo demasiado iluminado. Es extraño. Triste. Algo no encaja.

Me llamo Moisés Blanco. Soy mallorquín a mi pesar. Y esta es mi historia en Zenfire, la start-up en la que estuve trabajando entre 2013 y 2019. La start-up española más loca de la historia.

Nunca habrá nada como Zenfire.

Casi me vuelvo loco. Pero ya estoy mejor.

El titular podría ser ese: «Yo trabajé en una start-up española, pero ya estoy mejor».

O eso creo.

2

Tras muchas idas y venidas, un tiempo después de acabar la carrera de Comunicación Audiovisual me fui a vivir con una periodista. Me metí en su casa como un loco, como un caballo desbocado. No tenía otro lugar a donde ir, aunque intenté que no se me notara demasiado. Mis pertenencias enteras estaban en una pequeña mochila polvorienta, que fingía que era mi bolsa de trabajo, cuando en realidad era mi patrimonio completo. Dentro llevaba calcetines, un par de camisetas de festivales de cine, ibuprofeno, preservativos de color negro y un montón de papeles arrugados, con ideas para proyectos que había desarrollado al salir de la universidad y que nunca había logrado llevar a cabo. En general eran ideas para documentales chiflados. Tenía un amigo que se había alistado al Mossad por error, y quería dedicarle un amplio reportaje. La historia era excelente. El chico quería hacer algo de ejercicio, se había apuntado a un gimnasio enfrente de la casa de su madre y sin darse cuenta ahora estaba durmiendo en un desierto cercano a la ciudad de Gaza, con otros incautos captados de forma similar por exagentes del Mossad, que engatusaban a panolis del sur de Europa con la excusa de la moda del extreme training y con la coartada de adiestrarlos para una posible participación en el Iron Man. No sé, tenía muchas ideas así, que no le interesaban a nadie pero que a mí me parecían el colmo de la brillantez. Estaba convencido de que tenía una cualidad innegable a la hora de observar el mundo, extraer su verdadero significado y devolverlo rearmado en forma de artefacto audiovisual peligroso, satírico. Fantaseaba con que mis documentales provocaran una profunda catarsis en el espectador, que le llevara a perder completamente la cabeza.

Por diferentes circunstancias, en aquella época no tenía hogar. Dormía un poco donde podía. Desde luego, no iba a regresar a Mallorca, pero tampoco me atrevía a contarle a nadie mi situación, por lo que cada semana (cada noche) tenía que encontrar un lugar distinto donde dormir sin que se notara que no tenía casa. Alquilé un estudio de trabajo (que no podía pagar) en el piso de un artista, y mi estrategia para poder dormir allí era: salir a última hora de la tarde, dar una vuelta a la manzana, cenar cualquier cosa de un supermercado cercano y, después de una o dos horas, regresar al estudio y dormir allí hasta las seis de la mañana, hora en la que me levantaba, volvía a salir sigilosamente y deambulaba por la ciudad hasta las ocho o las nueve, cuando simulaba que llegaba al estudio por primera vez con la intención de trabajar. Teóricamente, esto podría haber funcionado durante un largo periodo de tiempo, pero a la hora de la verdad la situación era insostenible. El pánico a ser descubierto o a que mi amigo artista regresara de madrugada por cualquier motivo me impedía dormir con tranquilidad. Pasaba las noches en tensión, con la mandíbula apretada. Para poder relajarme y dormir allí necesitaba beberme un par de whiskis, lo cual empeoraba muchísimo más mi situación, porque yo nunca había bebido, y menos en esas circunstancias tan extremas (el alcohol me sentaba fatal), y me iba sumiendo en un estado de desarraigo, paranoia y miedos atávicos muy profundos que hacían que cada noche fuera una puta odisea de la mente.

Por si eso fuera poco, en el estudio donde dormía no había camas ni sofás; era un puto estudio muy precario, sin apenas muebles en la zona de Paralelo. La única habitación donde había algo parecido a una cama era en una sala que estaba siempre cerrada y que mi amigo artista me había pedido que no abriéramos bajo ningún concepto. Era una habitación que ocupaba su madre, que era vidente (lo juro), y donde tenía una miniconsulta en la que le provocaba a sus clientas regresiones a vidas pasadas. Para ello disponía de una especie de camilla muy pequeña, como para niños, donde podías tumbarte y dormir, aun a riesgo de caerte por los lados, o volcarla si te inclinabas demasiado hacia delante. Si te estirabas, las piernas te colgaban por delante, la cabeza se te iba hacia atrás y el riesgo de caerte por los lados estaba presente en todo momento, y te provocaba vértigos y sobresaltos inesperados. Cada noche era un suplicio. Entre el whisky, al que no estaba acostumbrado, los nervios y la tensión derivada de dormir sin permiso en un espacio alquilado para trabajar, cada noche era como un viaje en barco, un trayecto en alta mar en mitad de una tormenta. La camilla se zarandeaba de un lado a otro; me pasaba la noche dando bandazos interiores y pensando en miles de cosas terribles, esperando el momento en que alguien me tirara por la borda.

Una tarde, uno de los compañeros con los que compartía estudio me presentó a Erika, la periodista con la que acabaría yéndome a vivir, y quedé cautivado al instante. Recuerdo perfectamente cómo sus ojos se clavaron en mí, o a lo mejor fui yo quien le clavó los ojos a ella. No sé. Alguien apuñaló a alguien con la mirada, eso desde luego. En aquel momento, tal vez por lo extremo de mis circunstancias personales, yo estaba muy predispuesto al amor. ¿O era simplemente la desesperación vital la que me puso en disposición de enamorarme como un loco rabioso? Es difícil saberlo. Fuese como fuese, quedé prendado de esa mujer, y encima la idea de que fuera periodista me parecía el colmo de la sofisticación. Era una mujer dulce y fuerte a la vez, delicada y con una enorme presencia; se desenvolvía en el mundo con una soltura de la que yo carecía. Erika conocía a muchísima gente dentro del mundo cultural, era una mujer muy popular, muy bien conectada, y en cuanto empezamos a hablar me contó que anteriores parejas se habían aprovechado de ella de diferentes formas.

—En general la gente me utiliza, usa mis contactos, y me abandona luego —me confesó una noche en la que habíamos bebido varias copas de vino blanco.

Como siempre, yo no bebía, pero utilizaba el alcohol como herramienta para introducirme en la sociedad de manera forzada, o como salvoconducto en situaciones extremas (por ejemplo, al estar de polizonte en una camilla dentro del estudio de un artista cuya madre practica hipnosis y regresiones). Además, el alcohol no me sentaba bien, me hacía hablar más de la cuenta y mostrar mis motivos ocultos a la primera de cambio.

Al principio la acompañé a muchas fiestas en las que preparaba y servía caipiriñas a troche y moche, repartiendo juego, hablando con este y con aquel. Desde el primer día me molestó que conociera a tanta gente y que tantos hombres le hablaran al oído, con complicidad, como si la conocieran de un modo más íntimo que yo. Ella estrujaba las limas a conciencia, con una fuerza prodigiosa. Recuerdo fijarme en sus manos anchas, que me parecieron la cosa más sexual que había visto en mi puta vida. Al mirarlas imaginaba que no solo tendría las manos anchas, sino que también tendría los tobillos y los pies anchos. Menuda fantasía. Desde que tengo uso de razón, me encantan las mujeres con curvas pronunciadas y manos y pies anchos. A lo mejor porque de niño me gustaba mucho la serie Xena, la princesa guerrera. Y Erika era precisamente eso. Una princesa guerrera. Una periodista de tomo y lomo. O eso me contó. Se había licenciado hacía poco y estaba de freelance, después de haber pasado por muy malas experiencias en diferentes medios de comunicación donde la habían ninguneado por ser mujer o habían tratado de acosarla.

—El periodismo está muerto —me dijo en una de aquellas primeras fiestas—. Pero yo sigo escribiendo.

Yo me quedaba desarmado ante la mirada de Erika, que me recordaba, sin saber por qué, a una especie de diablesa fascinante. Tenía los ojos grandes, la nariz fina, la boca gigante; y todo componía un rostro seductor, lleno de atractivo. A menudo, cuando la escuchaba hablar en aquellas fiestas, fantaseaba con que se declaraba un incendio y era ella quien me rescataba, me cogía por la cintura y saltábamos por la ventana hasta dejar atrás las llamas. Aquella mujer había venido a rescatarme. Por lo menos, así lo vivía yo.

En aquellos primeros encuentros solíamos caminar durante horas hasta llegar al final de la Meridiana, hablando de esto y aquello. Llegábamos como aquel que dice al final de la ciudad y después dábamos media vuelta y emprendíamos el camino de regreso a la civilización. Uno nunca sabe por qué conecta con otra persona, pero era evidente que Erika y yo conectábamos. Puede que tuviera algo que ver que ambos viniéramos de hogares destruidos. Sus padres se habían divorciado cuando ella era pequeña, y yo... bueno, lo mío era mucho peor.

—¿Cuánto llevas en Barcelona? —me preguntó una vez, con una media sonrisa.

—Cuatro años y medio —murmuré—, pero no entiendo la ciudad. Me parece un nido de hijos de puta. Una plaza dura. Con razón los arquitectos de aquí se inventaron las plazas duras, de cemento. Representan muy bien la dureza de la ciudad. Es muy poco hospitalaria. Si no consigo trabajo pronto de lo mío, me tendré que ir.

Reflexionábamos mucho sobre lo difícil que era abrirse camino, y sobre cómo había una especie de embudo económico y social que nos impedía situarnos. Era algo de lo que hablábamos sin cesar una y otra vez, tal vez como forma de postergar el momento de besarnos o de irnos a la cama juntos, yo qué sé. De algo había que hablar, y aquello era lo que más nos preocupaba en ese momento.

—A veces me pone triste pensar que es casi imposible ganarse la vida con algo creativo o cultural en España —decía siempre Erika—, a no ser que seas el hijo de alguien. O que tus padres tengan pasta. Mucha pasta.

—No me incluyas a mí. Pese a todo, creo que puedo lograrlo. Solo me hace falta una oportunidad. Solo una.

—Me flipa tu confianza —decía ella, asintiendo.

—Tengo la ventaja de venir de un hogar destruido.

—Yo también, eso da mucha fuerza —apuntaba ella, momentáneamente conmovida—. Pero es guay. Toda la gente interesante viene de familias de mierda.

—O eso queremos creer.

—Es un consuelo como cualquier otro.

—Ahora no soy nadie, pero voy a hacer algo importante. Más importante que Tarzán cuando fue a Nueva York.

Erika se moría de risa con comentarios como aquel. ¡Pero no era ninguna broma! Tarzán en Nueva York es una de mis películas favoritas. Me identifico muchísimo con Tarzán en Nueva York, con esa imagen del salvaje trasplantado de la jungla a la ciudad.

Este tipo de cosas hacía que Erika me mirara con un brillo especial y con una sonrisa de oreja a oreja. Era tal el nerviosismo que me inundaba al verla tan rendida a mis ideas lunáticas, que en vez de aprovechar para acercarme a ella y besarla, o hacer cualquier otro movimiento de persona normal, optaba por doblar la apuesta y mostrarme aún más como un niño fanático, lleno de ideas disparatadas. Algo que a menudo acababa siendo contraproducente. Pero yo no tenía, ni tengo, medida. Ni entonces ni ahora.

—No quiero asustarte, perdona —le decía.

—No me asusto fácilmente. He tenido muchos novios raros, uno hasta ladraba —dijo ella—. Y también salí con una chica que se vestía como MC Hammer.

—Me da igual con quien hayas salido, no soy como los demás. Quiero ser el artista audiovisual más grande que haya existido en Barcelona.

—Desde luego, ego no te falta.

—Soy realizador, quiero hacer vídeos que conmuevan a la sociedad. Documentales que sean más reales que la realidad.

—Tengo muchos amigos realizadores, te puedo poner en contacto con ellos.

—Quiero que nos veamos más veces —le repetía al final de nuestros paseos, antes de despedirnos.

Entonces ella quizás intentaba acercarse y los nervios me hacían dar un salto hacia atrás, solo que con tanta fuerza que me alejaba muchísimo. Y ella se quedaba mirándome, atónita.

—Eres rarísimo, Moisés —decía entre risas antes de separar nuestros caminos—. Pero supongo que ya te has dado cuenta a estas alturas.

Nunca sabía si la volvería a ver.

3

Si me pides que te cuente cómo acabé en la start-up más zumbada que ha existido y existirá jamás en España, primero tendría que empezar por hablarte de Palma de Mallorca, y en concreto, de la playa de Can Picafort, muy cerca de donde crecí. Allí mi hermano y yo pasábamos incontables horas dando vueltas, sin nada que hacer a excepción de divagar y fantasear con las casas lujosas que veíamos a lo lejos, en lo alto de las montañas, donde vivían los extranjeros que veraneaban por la zona. Una mañana, mi hermano y yo encontramos una cámara digital muy pequeña enterrada en la arena, junto a un neceser de plástico transparente en el que había un mechero, tiritas, papel de fumar, un cargador y condones de color negro, algo que a mi hermano y a mí nos dejó estupefactos. Los condones negros nos llamaron mucho más la atención que el hallazgo mismo de la cámara digital, pese a ser un objeto más valioso.

—Son para tener sexo anal —dijo mi hermano, que era mayor que yo, y por tanto disponía de información privilegiada sobre las áreas oscuras de la vida adulta, algo de lo que yo carecía.

Ambos nos echamos a reír con la ocurrencia, fuera cierta o no. Luego, nos guardamos el contenido del neceser en los bolsillos y echamos a correr pasándonos la cámara digital, que funcionaba a la perfección.

Era la primera vez que tenía a mi alcance una cámara, y ver el mundo a través de aquel visor me pareció algo mágico, de un potencial ilimitado. Pensé que permitía reinterpretar a tu gusto la realidad entera y que era mucho mejor ver las cosas a través de aquel artefacto que verlas con tus ojos, que era una absoluta vulgaridad aburrídisima, y de la que ya estaba harto. Ver el mundo a través de mis ojos solo me había dado problemas, en cambio verlo a través de aquella cámara digital era una auténtica fiesta.

Aquella misma mañana nos dedicamos a grabarnos correteando por la playa: mi hermano simulaba caídas y golpes que luego reproducíamos, rebobinando una y otra vez. En realidad, para ser sincero, el verdadero ideólogo inicial de mis pinitos con la cámara encontrada en la playa fue mi hermano, que, gracias a sus citas con inglesas y alemanas, no solo había descubierto para qué servían los condones negros, sino que también se había expuesto a música y a películas a las que yo jamás había tenido acceso, sobre todo si tenemos en cuenta el lugar tan jodido del que veníamos, del que ya hablaré luego, si tengo tiempo y ganas. No es algo que me guste recordar. Mi hermano había visto fragmentos de una cosa llamada Jackass, en la que unos locos yankis se filmaban llevando a cabo actividades peligrosas al filo de lo delictivo subidos en skates. Tratando de imitar aquello, hicimos nuestros primeros vídeos amateur donde simulábamos caídas y accidentes de manera pésima. Repetíamos muchos. Los vídeos eran muy torpes. Y caerse de manera convincente y efectiva es muy difícil. Pero había una especie de ingenuidad palurda en nuestro acto de simular accidentes que debía de tener algún tipo de atractivo. Nuestra madre se partía de la risa. Se podía pasar horas riéndose con nuestros vídeos. Se reía tanto que podía llegar a ser hasta incómodo. ¿A qué venían tantas risas?

Los vídeos no eran tan graciosos.

Casualmente, la cinta en la que grabábamos nuestras caídas estaba en mal estado y por debajo de las imágenes que habíamos grabado nosotros se veían unos pequeños flashes bastante terroríficos, breves fogonazos visuales donde aparecían rostros en primer plano de lo que parecía un grupo de turistas, puede que ingleses o alemanes, riendo a cámara, bebiendo vodka a morro directamente de la botella o cagando en el váter de un hotel. La combinación de nuestras caídas estúpidas por la playa mezcladas con los insertos terroríficos de turistas degenerados nos hicieron mucha gracia, y mi hermano consiguió la forma de subir aquella pieza a YouTube. El vídeo, llamado «En la playa con mi hermano» empezó a tener algo de éxito, al menos en Palma de Mallorca, y una artista visual de Barcelona llamada Natalia Russell lo consideró una absoluta genialidad y lo proyectó en una muestra de vídeo experimental que se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Para entonces mi hermano mayor ya se había ido a Manchester, donde creo que sigue viviendo.

Dos años más tarde obtuve la beca que me permitió venir a Barcelona a estudiar Comunicación Audiovisual.

Así fue como nació mi vocación.

4

—¿Vamos a follar? —le dije a Erika una de esas noches en las que recorríamos despacio la Meridiana, harto ya de dar vueltas por la avenida.

—¿Ahora? ¿Qué? ¿Cómo? —me respondió ella.

—¿Por qué no? Está bien, es un buen momento.

Pocas semanas después de conocernos ya estábamos viviendo juntos. Erika pensaba que la mochila con la que me presenté en su casa era la avanzadilla de muchas más pertenencias, pero nunca llevé nada más a su piso, porque, como ya he dicho, no tenía nada más. Noté que eso le generó algunas dudas sobre mí, dudas legítimas: supongo que debió de pensar que yo era un loco peligroso que se le había metido en la buhardilla a la primera de cambio. Pero en realidad yo solo era un loco. De peligroso, nada. De hecho, era una persona muy dócil y asustadiza. Por debajo de mi apariencia de artista hostil, rabioso contra la sociedad e iracundo, Erika se encontró a un niño desarmado, cuyo principal problema era que no entendía el mundo.

Así pasamos los primeros meses, follando y estudiándonos mutuamente. Yo la miraba mientras dormía desnuda y ella me observaba durante el día desde una cierta distancia. No solo vivía en su piso, sino que se podría decir que ella era mi único refugio. Más allá de lo que Erika conformaba, de su cuerpo, y en menor medida, de su piso, no había nada más; solo ruido y un vacío amenazante. Por lo tanto, durante las primeras semanas estuve volcado en ella; en observarla, especialmente, como digo, cuando dormía desnuda. Me podía pasar horas contemplando la curva que le recorría la espalda, las caderas y las piernas. Aquella intimidad inesperada con una mujer tan espectacular me tenía dominado por completo y me llevaba a hacer cosas un tanto estúpidas, de las que a lo mejor tengo tiempo de hablar luego.

Cuando estábamos con otras personas me fascinaban sus dotes sociales. Como ya he dicho, Erika conocía a todo el mundo. Estaba permanentemente conectada, ayudaba a muchísima gente a conseguir trabajos o contactos valiosos y luego se disgustaba muchísimo porque a la hora de la verdad, nadie contaba con ella. Ese era su drama, y a eso le daba vueltas incansablemente cuando estaba en casa, conmigo.

—¡Qué rápido se ha olvidado Susana de que fui yo quien la metió en la radio! —me soltó de pronto un día frente a la pantalla del ordenador, donde tenía abierta una foto en Facebook de su amiga Susana celebrando su reciente ascenso en una radio local un poco de mierda.

—¿Qué ha pasado?

—¡Estoy harta de ayudar a gente y de que luego nadie me ayude a mí! Si no me responde los emails, ahora que es la jefa, no puedo facturar mis secciones.

—Pues no ayudes a nadie más —le dije yo, como siempre.

—No puedo evitarlo, tengo alma de celestina.

La precariedad y el agobio por no tener dinero eran una constante.

En privado era bastante obsesiva, y se acostaba y se levantaba con la idea de que muchas personas se aprovechaban de ella. En mitad de la noche la oía decir: «¿Por qué la gente es tan mala?». Teníamos incontables conversaciones sobre eso. En ocasiones era bastante agotador, no hablábamos de otra cosa. Y reforzaba mi odio hacia el exterior, que ahora encontraba nuevos argumentos y motivos. Ella fue quien me explicó un poco como funciona el mundo cultural, por lo menos en Barcelona, y el panorama no era precisamente halagüeño. Más bien al contrario.

—Todo está amañado, Moisés —me advirtió—. En esta ciudad, o tus padres tienen dinero, o no tienes nada que hacer. Por lo menos necesitas haber heredado un piso. Todo lo demás es miseria y compañía. Puñaladas traperas entre hermanos.

—Bueno, quiero creer que el talento acaba imponiéndose.

—¡Ja! No lo creo, pero allá tú. La realidad es que llevas cinco años aquí y nadie te ha ofrecido nada.

Lo cierto era que no teníamos nada de dinero. Mis ingresos eran cercanos a cero euros, y ella tenía algunos ahorros que se agotaron enseguida por el simple hecho de tener que mantenerme a mí también. Sus finanzas se desequilibraron rápidamente con mi llegada. Nos hinchamos a comer hummus del Mercadona y cubitos de arroz integral que se preparaban metiéndolos un minuto en el microondas: esa era nuestra dieta. Parecíamos astronautas comiendo esos potingues, uno de color gris y otro salido de un cubo blanco. Y así cada día. Llegamos a aborrecer el hummus, todo nos sabía a hummus. Si luego nos tomábamos un café, también nos sabía a hummus.

Pasábamos bastante hambre, pero por lo menos nos queríamos.

Nuestra única pertenencia de cierto valor era una totebag del Neues Museum de Berlín que alguien le había regalado a Erika, seguramente un novio anterior. Algún día, si encuentro el tiempo, quisiera producir un vídeo ensayo sobre la totebag como prenda icónica de una generación como la mía, precaria, incomoda, floja, literalmente pendiente de un hilo, agarrada a una tela donde no caben muchas cosas más allá de un logo o de una frase que nos defina. Ese extraño orgullo de llevar un trozo de tela regalada a la salida de un lugar al que nunca has ido, o donde no fuiste especialmente bien recibido. Un harapo con mensaje que se te resbala del hombro. El quiero y no puedo.

Personalmente, quería tener algo más que totebags y una cama enganchada a la pared. Me sentía portugués, como salido de uno de esos documentales filmados en Lisboa que veíamos en la Filmoteca. Camas pegadas a la pared. Trozos de tela. Muchos mostachos, bicicletas roñosas. Vino barato. Y poco más que ofrecer.

¿Pero cómo romper con ese ciclo de precariedad, náuseas y espejismos laborales?

Como buena periodista freelance, Erika colaboraba con decenas de medios de comunicación, pero las tarifas de aquellas colaboraciones eran paupérrimas, insignificantes: por un artículo podían pagarle veinte, treinta euros; ochenta o cien cuando estaban muy bien pagados. Eran cantidades en bruto, a las que luego había que descontarles el IRPF y en algunos casos hasta el IVA, cuando eran otro tipo de encargos. Trabajando incansablemente durante todo el mes, en jornadas extenuantes, Erika apenas llegaba a ganar novecientos o mil euros al mes, de los que había que descontar los autónomos, el alquiler, la luz, el gas, el teléfono, etcétera.

La situación era desesperada. Ruinosa.

Encima, cada mes la echaban de un sitio diferente. Los medios de comunicación pequeños tenían dificultades a la hora de pagar a los colaboradores, y los grandes no tenían recursos para fichar a nadie más; había llegado tarde al reparto de sillas. Erika estaba un poco en terreno de nadie. Aparte de esto, era una periodista especializada en cultura, una figura que aún estaba sometida a mayores vaivenes: muchos medios grandes ya tenían esos perfiles cubiertos desde hacía tiempo. Y luego estaban los recién llegados medios digitales, que consideraban que el periodismo tradicional estaba obsoleto y buscaban algo nuevo. Documentarse, acudir al lugar de los hechos o citar a tus fuentes estaba demodé.

—No puedo, Moisés —me decía todos los días—, estoy cansada de verdad. La cabeza no me da para más. Y no he cumplido ni los treinta.

—Cuando tengamos dinero compraremos vitaminas.

—No sirve de nada, encima. Nada sirve de nada. Eso es lo que peor llevo. Es como si cada año empezara de nuevo.

Esa vivencia de empezar cada año de nuevo era otro síntoma generacional común a todos, como las totebags, el hummus. El vino barato. Y los pisos feos.

Pero al mismo tiempo, pese a lo crítico de su situación, Erika no podía parar. Su reacción frente a la precariedad era redoblar el esfuerzo. Según me contó era algo que había heredado de su madre, una limpiadora de hogar obsesivo compulsiva, que al divorciarse del padre de Erika se volcó en su trabajo de señora de la limpieza, encadenando turnos y servicios en casas por toda la ciudad, hasta provocarse eccemas muy graves en las manos de tanto limpiar.

Erika tenía una capacidad de concentración admirable: se pasaba horas sentada en el suelo con su portátil, en pijama, escribiendo y corrigiendo artículos y piezas periodísticas, día y noche. Era una trabajadora incansable que además no dejaba pasar ni una, una periodista de pura cepa como nunca había visto. Comprobaba sus fuentes, llamaba por teléfono, se presentaba en el lugar donde sucedían las noticias que más tarde iba a cubrir. Era alucinante. En contraste, yo no tenía nada que hacer, y mientras ella producía sus artículos con la cabeza metida en la pantalla del ordenador y una taza de café con leche entre las piernas, yo me bajaba a la calle a hacer tiempo hasta la hora de comer o hasta que, agotada de tanto escribir sobre equipamientos culturales vacíos y polémicas estériles, Erika me enviaba un mensaje al móvil diciéndome: «Oye, ¿quieres ver un documental?», «¿Quieres que descarguemos una película coreana?», «¿Quieres follar conmigo?», «Ayúdame a salir del loop».

Me sentía un parásito.

Por si esto fuera poco, ¡si la relación iba mal, me volvería a la calle! Estaba jugando con fuego peligrosamente.

Los malentendidos con Erika estaban a la orden del día. Insisto en que si íbamos a una fiesta me molestaba lo desenvuelta que se mostraba ante el resto de los invitados. Su naturalidad y desparpajo en sociedad me desconcertaba. Yo me quedaba sentado en una esquina mientras la observaba preparar caipiriñas a diestro y siniestro; me obsesionaba con la forma en la que estrujaba las limas, con el tamaño tan sexy de sus manos, y la miraba mover la cabeza al ritmo de Daft Punk y parlotear con decenas de tipejos y tipejas que le pedían bebidas. En el fondo, lo que me molestaba no era tanto que ella tuviera aquel desproporcionado don de gentes, sino que aquello ponía aún más en evidencia mi lejanía respecto a los demás, mi tendencia a la alienación extrema, producto de una infancia radical que no había superado. Hasta que no conviví con una mujer sociable no me di cuenta de lo ajeno que me resultaba todo y todos. Si alguien no me reconocía lo suficiente, para mí era el demonio. En cambio, si yo no hablaba con esa persona era sencillamente porque mi conducta era retraída, propia de una persona tímida y especial. Yo tenía disculpa y los demás no. Así de irracional era. Y Erika se daba cuenta.

Luego, cuando regresábamos de las fiestas, yo me mostraba callado, circunspecto; miraba al suelo o le evitaba la mirada.

—¿Qué pasa, Moisés? —me preguntaba.

—Nada, estoy bien —le decía, sin ganas de hablar.

—Eres muy raro.

—Me lo has dicho muchas veces.

—Pero que sepas que te quiero. Me gustan los chicos raros.

Dicen que las personas que venimos de familias conflictivas somos adictas a las situaciones problemáticas, y debe de ser verdad. Erika podría haber optado por enamorarse de un conductor de ambulancias para satisfacer su necesidad de caos y accidentes diarios, pero prefirió iniciar una relación amorosa conmigo. Un mallorquín con problemas de conducta. Y realizador audiovisual sin trabajo.

Una tarde, Erika llegó casi llorando porque la habían echado de un medio digital supermoderno y experimental llamado Zenfire del que yo no había oído hablar jamás. Por lo visto, le habían preparado una buena encerrona. Colaboraba en tantos sitios de mierda que yo ni siquiera conocía la existencia de aquello.

—¿Zenfire? —pregunté—, ¿qué coño es Zenfire?

—Una start-up, un medio digital muy raro.

—¿Qué es una start-up? ¿Qué fabrican? Suena a futuro. A astronautas... Ingenieros.

—No son astronautas, pero son supermarcianos. Dan hasta miedo. Me han metido en un cuarto con el dueño de la empresa y el editor jefe y han empezado a atacarme. Yo estaba sentada en una silla en el centro de una habitación pequeña y ellos de pie, dando vueltas a mi alrededor, acusándome de que mis crónicas y mis reportajes son viejos, pedorros, y que no le interesan a nadie.

—Eres periodista. ¿Qué quieren?

—No quieren periodismo. Quieren otra cosa más moderna.

—¿Pero qué clase de gente es esa? En serio, ¿qué es Zenfire?

—Pues no lo sé, es un medio digital. Pero muy raro. Dicen que son una start-up creativa, se comportan como auténticos locos. Están como cencerros. Despiden a todo el mundo que entra.

Yo no daba crédito, no sabía qué decirle. A Erika le sentaba especialmente mal la situación porque el editor jefe que la había despedido sin contemplaciones era un antiguo profesor suyo de la facultad de periodismo al que le tenía bastante aprecio. Se llamaba Javier Casas y era una especie de superviviente de los medios de tendencias que habían ido apareciendo y desapareciendo en los últimos diez años, antes de la consolidación de Internet como alternativa a la distribución tradicional.

Ahora era el momento de los blogs. De las redes sociales y los medios online.

En mitad del berrinche, Erika me propuso, siguiendo con su tendencia a ayudar a los demás, que tal vez podían estar interesados en contar conmigo. Estaban buscando a nuevos colaboradores que supieran hacer vídeos. Me pareció una buena oportunidad de intentar conseguir algunos ingresos que nos permitieran dejar de comer hummus y arroz de microondas a todas horas, pero intenté no parecer demasiado entusiasmado, dado que era el lugar del que acababan de echarla de muy malas maneras.

—Ve a verlos, te doy el teléfono. Prueba tú. Igual te entiendes con ellos mejor que yo.

—Bueno, no sé, puedo probar.

—El jefe de Zenfire está completamente loco, no te hagas demasiadas ilusiones. Te aseguro que ese tipo está fatal. Es más, yo creo que es un chiflado peligroso. Se llama Israel, ya el nombre lo dice todo. Israel de la Plata.

Y luego, todavía molesta por el trato recibido, pasó a contarme anécdotas y rumores sobre el dueño de Zenfire, Israel de la Plata, que eran la comidilla del moderneo y del mundo cultural barcelonés, al que hasta el momento yo apenas había tenido acceso. Es más, no sabía ni que existía ese mundo cultural. Yo había estado preocupado por otros asuntos, de naturaleza más hostil y abstracta.

Nos dieron las tantas de la madrugada mientras me contaba un montón de historias locas que había oído sobre el dueño de Zenfire, rumores probablemente inventados.

—Nadie lo conoce, en realidad. Pero dicen que Israel es un filántropo millonario —me siguió contando Erika tapados bajo la manta—. Se supone que viene de familia de mucho dinero. Es un tipo muy guapo y muy raro. Se parece un poco a Vincent Gallo, pero en versión esquizoide.

—¿Vincent Gallo? ¿El actor?

—Sí, el de Buffalo ‘66 y Te Brown Bunny.

—Ese tipo da un poco de miedo, se parece a Charles Manson.

—Pues el de Zenfire, Israel, tiene esos mismos ojos de loco. Yo conozco un poco a su hermana Teresa, y los dos parecen personajes de una película de Wes Anderson, pero a la catalana. Viven en mansiones en el sur de Francia, tienen casas en Menorca, Formentera, Ibiza, residencias en Barcelona, Madrid, Londres. Dicen que su capricho era tener una start-up. Vivió varios años en Estados Unidos y regresó obnubilado por las figuras de Steve Jobs y Mos Def, pero también de Walt Disney, de Andy Warhol, de cualquier visionario metido en el mundo artístico y tecnológico. No sé, yo apenas había hablado un par de veces con él hasta el interrogatorio humillante y la tortura psicológica a la que me sometieron ayer. Nadie entiende qué están buscando. Lo único que se sabe seguro es que tienen pasta. Y quieren gastarla.

Normalmente, nuestras interminables conversaciones sobre el estado de las cosas solían acabar bebiendo más vino blanco de la cuenta, haciéndonos confesiones vergonzosas de las que era mejor no acordarse al día siguiente y follando de manera hostil, todavía llevados por el enfado de nuestras circunstancias personales y laborales. Nos enfadábamos tanto con la precariedad, la endogamia y las injusticias producto de un entorno miserable, que cuando nos lanzábamos a tener relaciones sexuales en su dormitorio llevábamos ese mismo estado de enfado al coito. Era lo que Erika y yo llamábamos sexo hostil. Follábamos como si estuviéramos enfadados, pero no el uno con el otro, sino con el resto, con los que se quedaban fuera: follábamos enfadados contra el mundo, escenificando nuestra ira en algo que se podría definir como una performance sexual improvisada. Ella me tiraba contra la cama, me cogía por los hombros, se me echaba encima; yo la agarraba por la espalda, la tiraba a un lado, me ponía las piernas alrededor del cuello, se giraba, se sentaba en mi cara y me arrojaba un chorro descontrolado de flujo vaginal que me dejaba empapado el rostro, cegándome. Luego yo la mordía y ella se contorsionaba; íbamos dando vueltas sobre la cama y por el suelo, rodando como en una pelea de bar digna de un western, en un barullo de piernas, sábanas, tetas y pelo, hasta que acabábamos agotados, sudando, exudando vapor por los hombros, una cosa nunca vista. Salía hasta humo, producto de la excitación y el descontento furioso. Follábamos contra un mundo que considerábamos injusto. A Erika le gustaba mucho el jazz, y los discos de Pharoah Sanders, Charles Mingus y Eric Dolphy que reproducía desde Spotify se pasaban en un momento, con anuncios incluidos; en otras ocasiones una sesión de sexo hostil nos permitía escuchar la discografía completa de Fela Kuti. Pasábamos horas y horas inmersos en el afrobeat. Su habitación quedaba ocupada por una niebla densa que olía a sexo furioso.

Casi sin aliento, Erika solía decirme al finalizar estas sesiones de sexo hostil:

—Yo quiero esto cada día. —Sonaba como una amenaza—. Lo necesito siempre. Y quiero tener un hijo también.

—Está bien, lo tendré muy en cuenta. Pero necesitamos dinero.

—Gana dinero tú, yo estoy hasta el coño.