2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

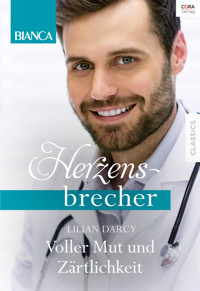

La relación del doctor Marshall Irwin y su enfermera Aimee Hilliard iba viento en popa; estaban locamente enamorados el uno del otro... Pero de la noche a la mañana la vida de Aimee se convirtió en un desastre al arruinarse por completo. No podía confesar su situación a Marshall porque sabía que él trataría de ayudarla y, tras su primer matrimonio, Aimee había jurado no volver a depender económicamente de ningún hombre. Se encontraba en una terrible encrucijada: corría el riesgo de perder su independencia o al hombre al que amaba... ¿O acaso había una manera de conservar ambas cosas?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2000 Lilian Darcy

© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Corazón libre, n.º 1271 - mayo 2016

Título original: A Nurse in Crisis

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Publicada en español en 2001

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-8231-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

Va en serio, papá? –preguntó Rebecca Irwin en voz baja.

Marshall miró a su hija a los ojos desde el otro lado del mostrador de recepción del consultorio médico donde ambos trabajaban. Rebecca tenía unos ojos azules e inteligentes.

La pregunta lo había pillado desprevenido, sobre todo en ese momento. El habitualmente bullicioso consultorio de Sidney estaba en silencio, puesto que el personal se había marchado ya a casa.

La enfermera Aimee Hilliard había sido la última persona en abandonar la clínica, hacía tan solo un par de minutos, y Marshall y su hija se habían quedado solos. Marsh planeaba llamar por teléfono a Aimee esa noche, y estaba seguro de que ella se alegraría de oír su voz. No sería la primera vez que la llamaba de noche, aunque se estuviera tomando las cosas con tranquilidad…

–Aún no lo sé –le contestó a Rebecca–. Estoy empezando a pensar que tal vez sí. Yo… –Marshall vaciló; era una persona reservada–. En realidad, me gustaría que así fuera.

Rebecca emitió una exclamación entrecortada.

–¡Papá! ¿Qué diantres… ?

Parecía horrorizada. Marshall sintió que se ponía tenso. Su hija lo miraba con la boca abierta y los ojos como platos.

–Vamos a dejar esto bien claro –dijo Rebecca despacio–. Estoy hablando de el resultado de los análisis de la señora Deutschkron.

–¿De la señora… ?

–Ahí están –señaló–. En los informes de patología que tienes debajo de la mano; y el suyo es el de arriba. Vi su nombre hace unos minutos, cuando Bev te los pasó.

–Aún no los he leído –confesó Marshall.

–¿Entonces de qué estabas hablando? –preguntó Rebecca en tono de acusación.

Marshall se puso colorado, y se sintió culpable y avergonzado, como un niño al que hubieran sorprendido robando caramelos.

–De nada importante.

Pero ella no se lo tragó.

–Vamos a ver. Aún no lo sabes. Estás empezando a pensar que podría ser, y te gustaría que así fuera –Rebecca hizo una pausa–. Papá, te referías a Aimee, ¿verdad?

–Sí –asintió con brevedad–. Pensaba que te estabas refiriendo a eso.

Se produjo un incómodo silencio.

–En realidad, llevo un tiempo dándole vueltas.

Estaba de pie junto a la puerta, deslizando los dedos por los bordes de la persiana de lamas de una manera muy fastidiosa. Al menos a Marshall le parecía fastidiosa. Resultaba aceptable estar fastidiado con una hija recién casada y embarazada que no dejaba de hacer preguntas perspicaces.

Solo que, recordó que ella no le había preguntado por sus sentimientos hacia Aimee Hilliard. Marshall había supuesto tal cosa por lo que él había estado pensando en ese momento, y como resultado se había visto obligado a hablar de su relación.

–Pero aún no has dicho nada –lo acusó Rebecca con suavidad.

–Porque no hay nada que decir –soltó Marshall, sintiéndose totalmente acosado ya.

–¡Rebecca, por favor, no pongas esto a analizar bajo ese microscopio que tienes por mente!

–¿Microscopio?

Él la ignoró.

–Ojalá no hubiera salido el tema. No sé lo que está ocurriendo. No sé lo que siente ella. He perdido práctica en estos…

–Sabes que lo único que me interesa es tu…

–Sí, sí, lo sé –Marsh intentó tranquilizarse, recordando que desde que se había quedado embarazada su hija estaba más sensible y emocional.

Tanto él como Harry, su hijo político, habían intentado sin éxito que Rebecca aminorara un poco la marcha.

–Lo siento –se disculpó–. Todo esto es culpa mía. ¿Puedes aceptar que aún no estoy listo para hablar de ello, y que cuando lo esté, si llego a estarlo y si hay algo concreto que decir, serás la primera en saberlo?

Ella asintió y sonrió.

–Por supuesto, papá.

Pero el gesto que siguió a la sonrisa le dio a entender que no lo había perdonado por lo del «microscopio», o tal vez por el hecho de que en su vida estaba pasando algo importante y él no había dicho ni pío.

–Será mejor que me marche ahora –anunció Rebecca con cierta brusquedad–. Harry iba a ver a un paciente de camino a casa, y le dije que llegaría yo primero y empezaría a hacer la cena. Si no me encuentra en casa cuando llegue se preocupará. Hasta mañana, papá.

Marshall oyó sus enérgicos y jóvenes pasos bajando las escaleras de cemento que conducían hasta la calle. A los pocos minutos volvió el silencio.

Rebecca lo protegía demasiado, ese era el problema. Había sido así desde hacía años, en realidad desde que su madre había muerto cuando Rebecca tenía solo quince años. Y ya habían pasado trece años. Trece años…

Durante mucho tiempo Marshall había estado sumido en un tremendo dolor por la muerte de Joy, y había sido Rebecca la que había mantenido unida a la familia, la que lo había ayudado a satisfacer las necesidades de su hermano de diez años, Simon, y la que los había cuidado de mil maneras distintas.

Tres años atrás, finalmente se había sentido preparado para pensar en volver a casarse; pero su elección, basada más en la conveniencia que en el amor, había sido desastrosa. Le había pedido matrimonio a la mujer que se ocupaba de la casa y que era diez años menor que él, pero ella, en lugar de rechazarlo cortésmente, había reaccionado como si él la hubiera acosado sexualmente, y Marshall se había sentido muy mal por haberlo interpretado tan mal.

Distraídamente, Marshall echó un vistazo a los informes de patología que tenía delante. Rebecca quería saber si el pronóstico de la señora Deutschkron era grave. Levantó la hoja y estudió los detalles, y al momento tuvo la respuesta a la pregunta de su hija; una respuesta que repentinamente eclipsó la preocupación de Marshall por la actitud de Rebecca hacia su incipiente relación con Aimee Hilliard.

Era grave. Mucho más grave de lo que él había pensado. Hilde Deutschkron se había hecho pruebas la semana anterior porque se sospechaba que pudiera tener un cáncer, pero lo cierto era que la señora Deutschkron estaba bastante en forma y no se quejaba de ningún síntoma. Marshall había esperado que cualquier quiste encontrado por los cirujanos resultara ser algo muy localizado y fácil de tratar, y que la señora Deutschkron se curara del todo.

Sin embargo, los resultados del departamento de patología del Hospital Southshore eran inequívocos. La mujer tenía un cáncer de hígado, pero el tumor principal no estaba localizado, lo cual quería decir que tenía metástasis por todo el cuerpo. No había esperanza de una cura ni de que sobreviviera. Como mucho, la quimioterapia podría alargar la vida de la paciente durante unos meses. Muchas personas, en tales circunstancias, preferían no someterse a tratamiento alguno.

Normalmente era labor del cirujano comunicarle esas cosas al paciente, pero como él la conocía desde hacía tanto tiempo, haría lo que ya había hecho en una o dos ocasiones y llamaría al cirujano para sugerirle que él le diera la noticia a la señora Deutschkron. No era plato de buen gusto para ningún médico, pero Marshall sintió que se lo tomaría mejor si se lo decía él.

Hilde Deutschkron había sido paciente de aquel consultorio desde antes de empezar él a trabajar allí, y ya llevaba veinte años. El doctor Rattigan, ya jubilado, había traído al mundo a sus tres hijos. Su marido también había sido paciente del consultorio, hasta que seis años atrás había muerto de un fallo cardiaco.

En casa, una hora más tarde, la enorme vivienda le pareció demasiado grande para una sola persona. Simon seguía estudiando en Estados Unidos. Había conocido a una chica americana y ya estaban saliendo en serio. Lo más probable sería que acabara estableciéndose allí permanentemente.

Rebecca y Harry vivían muy cerca, en Surry Hills, pero aunque en un tiempo sus futuros nietos fueran a visitarlo, Marshall no necesitaba tanto espacio. ¿Debería venderla y buscarse otro sitio más pequeño?

Una de las grandes ocasiones de la vida, una decisión que tomar; como tendría que hacer Hilde Deutschkron muy pronto, solo que su decisión era mucho más grave.

Descolgó el teléfono y marcó el número de Aimee. ¿Qué diría si supiera que se sabía los ocho dígitos ya de memoria? ¿La complacería? ¿Se sabría ella acaso su número?

Aimee contestó enseguida.

–¿Aimee? Soy Marshall. Lo siento, iba a sugerirte que tomáramos un café más tarde. Creo que quedamos en eso el domingo, ¿verdad? Pero no estoy demasiado animado esta tarde, me temo. El informe de Hilde Deutschkron no ha sido bueno…

–¡Ay, no!

Marshall le contó los detalles.

–Y, bueno, como te he dicho, no estoy demasiado animado…

–No importa. Claro. Lo entiendo perfectamente. Tal vez un paseo o un poco de ejercicio te sentaría bien.

–Sí, buena idea –dijo, y momentos después colgó el teléfono.

–¿Oye, Marshall, preferirías que yo… ? –empezó a decir Aimee.

Demasiado tarde. Marshall había colgado ya. Apartó el auricular de la oreja y se quedó sentada en su silenciosa casa durante unos minutos, intentando animarse y decirse a sí misma que no debía estar decepcionada, intentando volver a sentir la misma alegría que había sentido el fin de semana que acababan de pasar juntos en la estación de esquí de Perisher. Una pareja había tenido que cancelar un viaje que unos amigos de Marshall habían organizado, y Marshall había invitado a Aimee para que se quedaran con las dos habitaciones libres que ya estaban reservadas. Se lo habían pasado de maravilla en las pistas y con los cuatro amigos de Marshall. Además de todo eso, había sentido que con Marshall sus sentidos despertaban de un modo ya olvidado, algo que no había experimentado desde… ¿Desde cuándo? ¿Desde los veinte años? Aimee tenía el presentimiento de que lo que había entre ellos era algo importante.

Y Aimee tenía la certeza de que Marshall había sentido lo mismo. Ambos habían experimentado una atracción física que llevaba mucho tiempo dormida.

El rápido y tierno beso que Marshall le había dado en la mejilla después de ayudarla a meter el equipaje en casa, aún parecía hacerle cosquillas en la piel.

–Me estoy enamorando de él –dijo Aimee en voz alta–. Me estoy enamorando de él como una chiquilla.

Era maravilloso, y al mismo tiempo aterrador. Ella tenía cincuenta años y él uno más. Ambos tenían hijos ya mayores, y cada uno de ellos una hija que pronto les haría abuelos por primera vez.

Tal vez por eso fuera bueno que él no hubiera querido salir esa noche. ¡Tenía que bajar de las nubes y poner los pies en el suelo!

Y eso fue precisamente lo que hizo durante la hora y media siguiente. Estuvo haciendo algunas tareas de la casa. Se preparó una tortilla de champiñones para cenar y fregó los platos inmediatamente. Llamó a su hijo Thomas, que iba a estar tres meses en Cairns haciendo un trabajo de campo, y después a su hija Sarah, que lo estaba pasando muy mal con su primer embarazo, a pesar de estar en ese momento al final del segundo trimestre.

Entonces, después de hablar con su hija, Aimee lo estropeó todo sirviéndose un vaso de vino blanco, soltándose el cabello, apagando todas las luces menos la de la lámpara de cristal emplomado, y bailando con los ojos cerrados al compás de las canciones de una cinta que le había grabado Sarah de Elvis Presley, Roy Orbison y los Rolling Stones.

¿Además, cuánto eran cincuenta años? ¡No era vieja en absoluto! Era más joven que Mick Jagger. Y acababa de pasar el fin de semana esquiando, por amor de Dios.

Entonces oyó el timbre de la puerta. Tal vez llevara un rato sonando. No tenía sentido escuchar a los Rolling Stones si no se hacía con el volumen bien alto.

Con la copa de vino medio vacía en la mano y la melena de cabello plateado flotándole por la espalda, Aimee fue hacia la puerta, casi esperando que fuera Gordon Parker, el vecino de la casa de enfrente, para quejarse por la música.

Gordon solo era un año o dos mayor que ella, pero siempre estaba protestando de la juventud, y cada vez que lo oía hablar así Aimee sentía deseos de defender a sus hijos, Sarah, Thomas y William, su hijo pequeño, que no eran en absoluto ni vagos ni indisciplinados.

Abrió la puerta.

–Esto… –balbuceó Marshall.

Aimee se quedó boquiabierta.

–¡Marshall! Pasa…

Tenía un aspecto tremendamente atractivo, increíblemente masculino y mucho mejor que Mick Jagger. Se dio cuenta de que había estado corriendo, porque estaba un poco sofocado. La camiseta azul marino se ceñía a su musculoso tórax y los pantalones cortos y sueltos de algodón dejaban ver unas piernas que no eran extrañas al ejercicio. Las tenía morenas, fuertes y cubiertas de vello oscuro. Solo quedaban dos semanas para el conocido maratón anual de Sidney, en el cual Marshall participaba todos los años.

En el consultorio, normalmente llevaba gafas. A Aimee le gustaba el aire experimentado e intelectual que le daban las lentes de montura rectangular. En ese momento no las llevaba, y Aimee pensó que sus ojos, de un azul turquesa, le gustaban más así, sin las gafas.

–¿Puedo pasar? –le preguntó con incertidumbre–. Parece como si estuvieras…

¿Celebrando una fiesta? ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza!

–No… –dijo Aimee–. Bueno, estaba, pero…

–¿Cómo?

–¡Por favor, pasa! –prácticamente lo arrastró con las dos manos–. Solo estaba… bailando, eso es todo.

Paint it Black terminó y empezó a sonar Pretty Woman. Marshall la siguió por el pasillo.

–¿Bailando? –sonrió–. ¿Tú sola?

–Lo sé. Es…

–¡Es maravilloso! Sencillamente maravilloso, Aimee –repitió en voz baja.

Antes de que ella se diera cuenta le quitó la copa de la mano, la dejó sobre una mesita y se volvió hacia ella. Entonces le agarró las dos manos y empezó a balancearse al ritmo alegre y pegadizo. Se le daba bien, pensó Aimee, y bailaba con naturalidad.

–¿Lo haces a menudo? –le preguntó Marshall.

–¡No! –Aimee negó con énfasis–. Pero muchas veces pienso que debería hacerlo más veces. Cuando lo hago, me siento tan bien. No es porque me sienta sola, la verdad, y es tan divertido. Y normalmente llamo a Sarah después, y además William se marchó de casa hace poco, a primeros de año.

–¿Se ponía a bailar contigo?

–¡No, se reía de mí! Pero de buen talante. Piensa que los Rolling Stones están muy anticuados. A él le gusta Radiohead, Smashing Pumpkins y Powderfinger.

–¡Pero qué bien te sabes los nombres!

La cinta de Sarah terminó, y el silencio que siguió fue demasiado repentino.

–Ah –dijo Aimee para romper el silencio; estaba más sofocada que Marshall después de correr.

–Tenía que venir –dijo él de repente en tono serio.

Ella lo miró alarmada.

–No –se apresuró a contestarle–. No ha ocurrido nada. Pero cuando te dije que no estaba muy animado para salir por lo del pronóstico de la señora Deutschkron, me di cuenta de que… Vaya, esto no va a salir bien… Me di cuenta de que por esa misma razón quería verte. ¡Diantres!

–¿Marshall?

–Tenía razón. No suena como un elogio, ¿verdad? Que me sintiera mal y quisiera compartirlo contigo, y que decidiera incluir tu casa en la ruta que hago a diario corriendo. Ay, pero, Aimee, no quiero perder más tiempo con explicaciones. ¡No quiero! Lo que de verdad deseo es esto…

Lentamente, la estrechó entre sus brazos con gracia y delicadeza, como si fuera algo que llevara mucho tiempo sin hacer, pero de lo que estaba convencido que deseaba en ese momento.

Aimee, que se dejó abrazar, tampoco tenía dudas. Su cuerpo y su corazón respondieron con más fuerza de la que se creía capaz. El corazón le latía vigorosamente, y le pareció que respiraba con dificultad. Ambos estaban algo sudorosos, ambos vestidos con ropa suave que se ceñía a sus cuerpos.

Pero antes de que le diera tiempo a pensar en los lugares en los que sus cuerpos se rozaban ya, él empezó a besarla. Y no fue como el beso cortés y anticuado que le había dado el domingo por la noche junto a la comisura de los labios, sino un beso de lo más ardiente y auténtico.

¡Fue… maravilloso! Y al poco fue algo más que un beso. Después Aimee dejó de pensar y se dejó llevar por aquel momento interminable y lleno de emoción.

Muy despacio, Marshall bajó los brazos hasta que le rodeó del todo la cintura. Le deslizó una mano por la espalda hasta rozar la curva de su trasero, aún lo bastante prieto y redondeado como para ser atractivo. Con la otra mano le acarició la espalda hasta alcanzar el hombro.

Tenía la cara un poco áspera, el cuerpo firme y aún tibio del ejercicio. Su boca la besaba con seguridad, como si de pronto hubiera recordado que eso era algo que se le daba bien.

¡Y vaya si se le daba bien! Hasta ese momento, Aimee no había caído en la cuenta de que besar era un arte como otro cualquiera, y de que algunas personas lo poseían al cien por cien.

También Marshall demostró tener mejor memoria que ella, porque cuando finalmente se separaron, él le preguntó:

–¿Entiendes ahora lo que es un elogio, Aimee?

Aimee no tenía idea de lo que estaba hablando. ¡Por supuesto que el beso era un elogio!

–Me refiero a cuando te he dicho que tenía que venir –le explicó, al ver su expresión confusa–. No lo planeé. Me puse a correr en esta dirección, y me resultó imposible no bajar a tu calle y presentarme a tu puerta para pedirte que me invites a una taza de té.

–Aún no me lo has pedido.

–¿Puedo hacerlo ahora? El asunto de la señora Deutschkron me tiene muy preocupado.

–¡Oh, Marshall! –le retiró un mechón de pelo negro canoso de la frente–. ¡Por supuesto! Cuánto lo siento. Y yo aquí, bailando como una loca.

–No te disculpes –contestó Marshall–. Apenas la conoces, y probablemente no sepas nada de su historial médico.

–Es cierto.

Marshall abrió la boca, pero enseguida la cerró.

–Pero no vamos a hablar de eso esta noche. No he venido aquí para eso. En realidad solo quería… –hizo una pausa, y entonces la miró a los ojos–, solo quería estar contigo, Aimee.

–Me alegro –consiguió decir sin aliento–. Pasa, y yo iré a preparar el té.

Se sentaron juntos en la espaciosa cocina, charlaron de un montón de cosas y bebieron té mientras se calentaban las manos y los pies delante de una vieja chimenea eléctrica.

Aimee la había heredado de su abuela y le tenía cariño; además, funcionaba de maravilla y le gustaba por razones prácticas. Las noches de julio en Sidney podían ser de lo más frías.

A Marshall pareció gustarle. Estiró las piernas desnudas y se pegó a la chimenea. Cuando finalmente se le ocurrió mirar el reloj se quedó boquiabierto.

–¡No pueden ser ya las diez!

–Lo sé –concedió Aimee–. Pero lo son. Te llevaré a casa.

–No…

–Sí, por favor.

–Bueno, la verdad es que no tengo ganas de volver corriendo, ahora que tengo las piernas tan calientes y relajadas.

En los cinco minutos que duró el trayecto hasta su casa, hablaron todo el rato del tiempo que hacía.

A la puerta de la elegante y vieja casa de Marshall, él la besó brevemente, pero no le pidió que pasara.

De vuelta a casa, Aimee intentó analizar lo que sentía, y finalmente concluyó que aún era pronto.

Pensó en los veintisiete años que había estado casada con Alan. Había sido una unión relativamente feliz. Se había casado a los veinte años con demasiadas ilusiones. Más adelante, habían capeado algunas desilusiones, algunas épocas de frialdad, algunas diferencias a las que nunca se habían enfrentado en realidad. Ese tipo de cosas alteraba la perspectiva de una mujer, le hacía cambiar.

Ninguno de los dos llegaba sin equipaje, pensó Aimee. Matrimonios anteriores, dolor, problemas económicos. En la fase en la que Marshall y ella estaban, no resultaría muy difícil conseguir que todo ello pareciera lo menos conveniente, o tal vez difícil.

Cuando entró en casa vio que el aparato de música seguía encendido. Lo apagó. Esa noche no habría más baile. Era hora de irse a la cama.

Capítulo 2

Lo siento…, pero me voy a entrometer –dijo Rebecca.

–Adelante –la invitó Marshall.

Se había olido aquello cuando ella le había pedido que comieran juntos, pero él había aceptado la sugerencia con expresión inocente y propuesto el restaurante asiático local para comer. En ese momento, Rebecca jugueteaba con los tallarines con verduras mientras hacía un gran esfuerzo por mostrarse tranquila y agradable.

Esperó mientras ella escogía las palabras, y se preguntó con cierta curiosidad cómo iba a reaccionar a lo que ella tuviera que decirle.

–Es acerca de Aimee, ¿verdad? –le dijo.

–Sí –aún no había tocado la comida–. No es que me disguste, papá. Tú sabes que no es eso. Parece muy agradable y, además, la conozco desde hace más tiempo que tú, ya que nos conocimos cuando las dos trabajábamos en el Centro Médico de Southshore.

–Pero…