Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

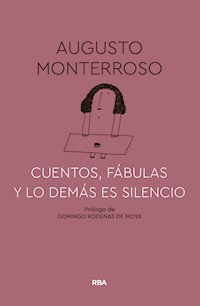

Autor de una obra relativamente breve, pero inagotable en cuanto a imaginación y elegante en cuanto a depuración del lenguaje, Augusto Monterroso ha alumbrado algunas de las páginas más sobresalientes de la literatura hispanoamericana. Con su estilo impecable y engañosamente sencillo, siempre buscó huir del encasillamiento y la rutina, lo que le llevó a cultivar casi todos los géneros y parodiarlos con humor y maestría. El resultado es una obra de una riqueza extraordinaria que sigue sorprendiendo por su condensación en tan poco espacio. Este volumen recopila toda su obra de ficción: cuatro títulos que reúnen todos sus microrrelatos, cuentos y fábulas, algunos ensayos breves y otros textos narrativos, además de su única novela, Lo demás es silencio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Augusto Monterroso, 1996.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

CÓDIGO SAP: OEBO658

ISBN: 9788490562130

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Monterroso, el genio miniaturista por domingo ródenas de moya

I. OBRAS COMPLETAS (Y OTROS CUENTOS)

míster taylor

uno de cada tres

sinfonía concluida

primera dama

el eclipse

diógenes también

el dinosaurio

leopoldo (sus trabajos)

el concierto

el centenario

no quiero engañarlos

vaca

obras completas

II. MOVIMIENTO PERPETUO

movimiento perpetuo

homenaje a masoch

el informe endymion

fecundidad

tú dile a sarabia que digo yo que la nombre y que la comisione aquí o en donde quiera, que después..

bajo otros escombros

cómo me deshice de quinientos libros

las criadas

el paraíso

la vida en común

navidad. año nuevo. lo que sea

el poeta al aire libre

rosa tierno

la brevedad

III. LA PALABRA MÁGICA

llorar orillas del río mapocho

la cena

de lo circunstancial o lo efímero

las ilusiones perdidas

IV. LA OVEJA NEGRA Y DEMÁS FÁBULAS

agradecimientos

el conejo y el león

el mono que quiso ser escritor satírico

la mosca que soñaba que era un águila

la fe y las montañas

la tela de penélope, o quién engaña a quién

la oveja negra

el sabio que tomó el poder

el búho que quería salvar a la humanidad

la tortuga y aquiles

el camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse

el apóstata arrepentido

el rayo que cayó dos veces en el mismo sitio

la jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo

los otros seis

monólogo del mal

la cucaracha soñadora

el salvador recurrente

la rana que quería ser una rana auténtica

pigmalión

monólogo del bien

las dos colas, o el filósofo ecléctico

el grillo maestro

sansón y los filisteos

el cerdo de la piara de epicuro

caballo imaginando a dios

el perro que deseaba ser un ser humano

el mono piensa en ese tema

el burro y la flauta

la parte del león

el paraíso imperfecto

la honda de david

«gallus aureorum ouorum»

la buena conciencia

la sirena inconforme

los cuervos bien criados

origen de los ancianos

paréntesis

el fabulista y sus críticos

el zorro es más sabio

V. LO DEMÁS ES SILENCIO (LA VIDA Y LA OBRA DE EDUARDO TORRES)

Epitafio

Primera Parte: Testimonios

un breve instante en la vida de eduardo torres

e. torres. un caso singular

recuerdos de mi vida con un gran hombre

hablar de un esposo siempre es difícil [grabación]

Segunda Parte: Selectas de Eduardo Torres 057-

una nueva edición del quijote

carta censoria al ensayo anterior

traductores y traidores

el pájaro y la cítara (una octava olvidada de góngora)

decálogo del escritor

día mundial del animal viviente

el salto cualitativo

ponencia presentada por el doctor eduardo torres

de animales y hombres

imaginación y destino

Tercera Parte: Aforismos, dichos, etc.

breve selección de aforismos, dichos famosos, refranes y apotegmas del doctor eduardo torres

Cuarta Parte: Colaboraciones espontáneas

el burro de san blas (pero siempre hay alguien más)

análisis de la composición «el burro de san blas

Addendum

punto final

bibliografía

abreviaturas usadas en este libro

Notas

MONTERROSO, EL GENIO MINIATURISTA

POR

DOMINGO RÓDENAS DE MOYA

Ni el nombre, Augusto (pero siempre fue «Tito»), ni el apellido, Monterroso, ni la magnitud de su obra hablan de pequeñez, aunque su animal favorito fuera la pulga, aunque las formas breves —y brevísimas— fueran su hábitat natural y aunque el conjunto de toda su producción quepa en un par de volúmenes no muy prietos. Si la calidad literaria se dejara medir con unidades de capacidad, en los metros cúbicos que ocuparía la suya cabrían bibliotecas enteras, con las obras completas de bastantes escritores. Y es que donde otro escritor necesita el despliegue aparatoso de una novela, a Monterroso le basta con una página, incluso con las pocas líneas de un párrafo (cuando no un párrafo de una única línea) que tiene mucho de cepo para lectores incautos en su ligereza aparente, en el sabroso humorismo que destila, en la rapidez con que promete ser despachable. Nada de eso es verdad, puro trampantojo, de suerte que el lector que se enfrente con estos cuentos y microensayos (o ensayitos) como una lectura light, hipocalórica y de tentempié, se llevará la corteza y se dejará la pulpa. Los de Monterroso no son canapés literarios sino plantas carnívoras dispuestas a engullir al insecto que las sobrevuele sin prevención. Sirvan, pues, estas palabras preliminares para advertir de ese riesgo, poniendo a la entrada del libro el rótulo «Cave canem», como en el umbral de la Casa del Poeta Trágico en Pompeya.

Hoy es Monterroso, a diez años de su muerte, un autor irreversiblemente canonizado, convertido en dios tutelar de los narradores breves en lengua española y en modelo de rigor en el estilo y en la composición. Su inclinación a la prosa impecable y engañosamente sencilla tiene que ver con el rechazo de la fastuosidad y la altisonancia y quizá también con un movimiento compensatorio de su autodidactismo, que le empujó en su juventud a devorar y asimilar todos los clásicos grecolatinos (Juvenal y Horacio con atención) y españoles (adoraba a Garcilaso y Góngora) pero también las gramáticas y retóricas que pudieran enseñarle a evitar errores de redacción. En 1972 declaraba con tanta ironía como seriedad que el «escritor debe ocuparse de lo verdaderamente arduo: del buen uso del gerundio, por ejemplo, o de la preposición a, que se acostumbra a emplear mal». Con el mismo empeño que ponía en colocar las comas en su sitio (expresión suya que repitió a menudo), rehuyó la repetición de formas y géneros ya probados y lo parodió todos, como si concibiera su tránsito por la escritura a la manera de una aventura de itinerario azaroso y bienhumorado pero sin retornos a los lugares ya visitados. Monterroso es escurridizo, se hurta al encasillamiento y las rutinas, burla el etiquetado y solo puede ser definido por acumulación y con todas las reticencias: humorista, satírico, moralista, ludópata del lenguaje que escribe sobre lo ridículo, divertido y triste que es el género humano sin la menor pretensión de juzgar, aleccionar o absolver a nadie. Del lector solo espera que no se aburra y engrase su inteligencia, así como él escribe por no aburrirse pero sabiendo que le observan por detrás dos mil quinientos años de literatura y que, por lo tanto, con lo escrito tiene que ser supremamente estricto mientras que consigo mismo como escritor no puede ser sino condescendiente. Monterroso brinda el retrato opuesto al del escritor joven arrogante y mediocre (o malo): publicó tarde y sin prisas, se mostró humilde, nunca se tomó en serio (ni a sí mismo ni el oficio literario) y produjo una de las obras más depuradas y cautivadoras de la literatura en español.

Dio sus primeros pasos como cuentista satírico fuertemente conectado con los problemas sociales y políticos de América Latina, y en particular con su país de origen, Guatemala, para saltar diez años después al género antiguo de la fábula, desde el que daría otro salto hacia otro formato venerable, el de la miscelánea donde lo narrativo y lo ensayístico se buscan y alejan en fragmentos sueltos, y desde ahí saltó hacia la novela (o la biografía apócrifa) y luego hacia el diario y hacia la autobiografía y las semblanzas..., siendo todo ello expresiones multiformes de una vocación esencial de escritor que observa con escepticismo la vida, que se diferencia de la literatura en que el texto que escribimos (o escrivivimos) no admite corrección. Porque, como deja bien establecido en el pórtico de Movimiento perpetuo (1972), la «vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento perpetuo». Un moverse de una cosa a otra, de un género a otro, de unas curiosidades a otras, según sintetiza el endecasílabo de Lope de Vega que sirve de exergo a ese mismo libro: «Quiero mudar de estilo y de razones». Monterroso lo dijo en su prosa paradójica: «En vez de buscar la seguridad yo me aferro a la inseguridad, la aventura», que es una versión moderna de aquel confiar únicamente en la duda de Montaigne, tan presente en toda la obra del guatemalteco, como Cervantes y Kafka.

Lo que de verdad le hubiera gustado a Tito Monterroso es no escribir; por eso durante más de medio siglo escribió poco, despacio y corto, que era lo más parecido a no hacerlo. No debe extrañar que el tema del escritor bloqueado, enmudecido o medroso aparezca con tanta frecuencia en sus relatos. Ni siquiera puede decirse que publicara un primer libro, porque hasta el acto solemne del debut literario estuvo contagiado por la timidez. En lugar de un libro, Monterroso salió a la plaza con un opúsculo, en 1952, que albergaba solo un par de cuentos: El concierto y El eclipse, al que siguió en 1953 otra remesa idéntica: Uno de cada tres y El centenario. Los cuatro relatos formaban parte del delgado volumen que, por fin, iba a ser su opera prima en 1959: Obras completas (y otros cuentos), publicado por la Universidad Nacional de México. En los trece textos que lo componen está cifrado el mundo de su autor y prefigurado el heterodoxo camino por el que se adentrará su escritura a lo largo de cincuenta años, hasta su muerte en 2003, que es el del rechazo de los géneros al uso y el amor a la mezcolanza, el desafecto a las normas y las hormas y el amor por la sencillez elaboradísima de una prosa ceñida a lo esencial y sembrada de ecos literarios. También se reflejan en esas primicias dos cualidades asociadas con su peculiar perspectiva moral: el humorismo en su amplia gama de registros (del cruel brochazo negro a la ingrávida ironía) y el pesimismo ante los seres humanos y su gestión del mundo, empezando por la política internacional y terminando por los lúgubres complejos psicológicos y las conductas anómalas. En aquel primer libro es donde asoma el célebre dinosaurio que aún estaba allí o que despertó (nunca la ambigüedad sintáctica ha dado tanto de sí) y, con el dinosaurio, comparece la máxima concisión que es propia del aforismo y que Monterroso impone al cuento con una camisa de fuerza milagrosa. Léase y reléase «Vaca» para comprobar el prodigioso concierto de elementos orquestado por el autor para un narrador-perro, quizá un cachorro (¿recordando al artista «as a young dog» de Dylan Thomas?), que se amohína al proyectar sobre el cadáver de una vaca vista desde la ventanilla de un tren su propia neurosis de escritor-animal de compañía y su sentimentalidad canino-humana traspasada de conciencia social.

En 1959 nació el Monterroso escritor armado hasta los dientes, como Atenea de la cabeza de Zeus, pero menos belicoso que la diosa griega. Y, no obstante, el primero de los cuentos del libro, «Mr. Taylor», una sátira política sangrante del expolio que la United Fruit Company practicaba en Centroamérica, fue considerado una agresión en toda regla. Ese cuento, probablemente el más antologado de todos los suyos después de la novela «El dinosaurio» —pues novela era para él—, lo escribió en estado de indignación tras el derrocamiento en 1954 de Jacobo Árbenz de la presidencia de Guatemala mediante un golpe de Estado organizado por la CIA. Estaba el escritor en Bolivia, donde trabajaba como diplomático, cuando eso sucedió y, tratando de encauzar la rabia hacia la disciplina literaria, imaginó la historia del gringo Mr. Taylor que, perdido en el Amazonas, descubre el negocio de exportar a su país cabezas reducidas, del que va a encargarse la Compañía, con la cooperación entusiasta del guerrero Ejecutivo y los brujos Legislativos de la tribu. El cuento, que tanto recuerda aquella «modesta proposición» de Jonathan Swift que Monterroso tradujo, le granjeó al escritor la condición de persona non grata en los Estados Unidos, adonde se le prohibió la entrada en 1972 (¡casi veinte años después!) por su condición de dangerous writer.

El compromiso político que revela el corrosivo anti-imperialismo de ese cuento se muestra también en el abismo terrible entre el poder corrupto y el pueblo humillado en «Primera dama» o en la burla en «El eclipse» del menosprecio con que los europeos del siglo XVI distinguieron a los indígenas americanos, pero no en el resto de cuentos, que abordan, con técnicas diversas, otros temas relacionados con la incapacidad de los seres humanos para ver y admitir sus propios defectos. Así, la carta comercial de «Uno de cada tres» con un remedio técnico para quienes necesitan constantemente recitar sus desdichas y recibir la conmiseración ajena, o el trastorno mental del narrador en «Diógenes también», o la codicia que rompe el saco —y los huesos— en «El centenario», o la deprimente primacía de la mediocridad sobre el talento y de la erudición agusanada sobre la palabra viva en «Obras completas». Y no falta un cuento con claras reverberaciones autobiográficas, «Leopoldo (sus trabajos)», en torno al tema muy querido para Monterroso del escritor que, en vez de escribir (Leopoldo lleva siete años escribiendo un cuento sobre un perro), busca excusas para postergar el momento de hacerlo (adquirir destreza gramatical y retórica, documentarse a fondo, desdeñar la gloria, corregir hasta la extenuación). Este Leopoldo se engaña a sí mismo diciéndose «mañana», pero, como en el verso de Lope de Vega, «siempre mañana y nunca mañanamos».

Es éste, con sus ramificaciones, un tema recurrente para Monterroso: la renuncia a la escritura (¡nunca a la lectura!) por aplazamiento, silencio o parálisis, afán de perfección o miedo. El caso es que después de Obras completas (y otros cuentos) a Monterroso se lo tragó la tierra o casi. Pasaron diez años hasta que en 1969 dio a la estampa otro volumen, tan delgado como el anterior pero de género muy diferente: un fabulario. El título, La oveja negra y demás fábulas, sigue la matriz del primero: se destaca uno de los apólogos y se añade la clasificación genérica de los textos. Enseguida echa de ver el lector que estas fábulas tienen poco que ver con las de Esopo o Fedro o La Fontaine porque donde éstos inyectaban una enseñanza (una moraleja), Monterroso coloca un interrogante, cuando no un rebencazo satírico. Sus animales son muy humanos, tanto que vienen a ser la misma cosa, como avisa la cita que encabeza el libro, de un sospechoso K’nyo Mobutu. Siendo, pues, su galería zoológica un desfile de actitudes y estereotipos humanos, nadie mejor para juzgarlos que un psicoanalista, que es quien nos recibe en el primer cuentecillo para demostrar lo desviado o insuficiente que puede ser el ejercicio de interpretar intenciones. Ojo, lector, parece decir Monterroso, no vayas a atribuirme significados retorcidos o extravagantes pero tampoco te conformes con lecturas planas. A continuación, con aplastante lógica, aparece el propio autor convertido en «El mono que quiso ser escritor satírico» aturullado por un serio problema al reparar en que toda sátira (contra los ladrones, los oportunistas, los laboriosos compulsivos, los promiscuos...) va a ofender a algunos de sus amigos y conocidos que lo aplauden, lo que le aboca, por no perder el favor de éstos, a desistir de su propósito y dedicarse «a la Mística y el Amor y esas cosas». Consecuencia: pierde justamente lo que pretendía conservar, el aprecio de los aludidos, y desperdicia también su propio genio satírico.

Otro mono al que «le dio por la literatura» —o el mismo que quiso ser satírico— se pregunta por qué es tan atractivo el tema del escritor que no escribe o que se pasa la vida preparándose para serlo o, en resumidas cuentas, que sufre todo tipo de efectos perversos por su manía ineluctable de escribir y publicar sus ocurrencias. Si el libro empieza con dos fábulas metaliterarias, no ha de ser menos su cierre, al que Monterroso destina tres fábulas de la misma índole protagonizadas por trasuntos suyos: la Pulga escritora, el Fabulista y el Zorro escritor. En «Paréntesis», la Pulga insomne, haciendo una pausa en su lectura, imagina que es Kafka, Joyce, Cervantes, Catulo, Swift, Goethe, Leon Bloy, Thoreau y Sor Juana Inés de la Cruz sucesivamente a pesar de sus respectivas debilidades, fantaseando con alcanzar una voz distintiva y personalísima, con ser «Lui Même», una Pulga con estilo inconfundible y único, el sueño de todo escritor. Como alguna vez escribió Monterroso, lo que eleva a un escritor por encima de los demás no es tener un estilo inimitable sino, contra el tópico, ser dueño de un estilo perfectamente imitable hasta el punto de merecer un adjetivo: kafkiano, borgesiano, joyceano, cervantino. La Pulga finalmente logró ser monterrosiana. Muchos años después, Monterroso, preguntado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander por el animal con el que se identificaba, contestó tras rumiar la respuesta (o fingir hacerlo) que con la pulga.

En «El fabulista y sus críticos», Monterroso parece replicar al cuento del mono que fracasó en su pretensión de ser escritor satírico en su prurito de no ofender a nadie. El fabulista de la Selva es un satírico que fustiga los vicios y flaquezas de los animales. Éstos se reúnen para presentarle sus quejas como si fueran las de otros ante unas censuras que parecían nacer no tanto del deseo de enmendarlos como del odio, en lo que el escritor les da la razón: los desprecia más de lo que pretende corregirlos, igual que le sucedía a Demócrito. Como él, Monterroso se ríe de las contradicciones y miserias de los seres humanos, ajeno a los píos deseos de instruirlos o edificarlos moralmente. Sus fábulas son antifábulas, torsiones jocoserias de la fábula educativa, retorcimientos impulsados por la melancolía y por los resortes del ingenio. Hay en Monterroso un Erasmo y un Montaigne equipados con el aparato verbal de Gracián y la gimnasia mental de Quevedo. Y hay un guasón con un denso poso de tristeza, porque ésta siempre está agarrada a la raíz de lo humano y basta escarbar a la adecuada profundidad para que afluya con su negro espesor a la superficie. Su esposa, Bárbara Jacobs, recordó en Vida con mi amigo (1994) que una vez le dijo: «Mientras más te acercas al fondo de un tema, más riesgo corres de toparte con la tristeza». Fue precisamente con ella con quien, en los años ochenta, había tramado una Antología del cuento triste (1992) a partir de la chispa que se había encendido en 1981 en un viaje de regreso de Nueva Orleáns a México. En el escueto prólogo escrito al alimón se lee: «La vida es triste. Si es verdad que en un buen cuento se concentra toda la vida, y si la vida es triste, un buen cuenta será siempre un cuento triste». Como muchos de Monterroso, envueltos en la luz granulosa de un humorismo a veces feroz, a veces tierno, a veces susurrado y a veces a voces.

En la última de las fábulas, el humor se dirige hacia el Zorro escritor que, aburrido, melancólico y sin blanca, escribe un primer libro que es un éxito tremendo, superado sin embargo por la repercusión internacional de su segundo libro. El Zorro inspira libros sesudos a los universitarios norteamericanos y agiganta la expectativa sobre su tercera obra. Pero ésta no llega. Ni llegará, porque el Zorro sabe que una forma de perversidad humana consiste en alegrarse de la caída de quienes están en la cumbre y resuelve no propiciar esa satisfacción, de modo que no volvió a escribir, convirtiéndose en un nuevo Juan Rulfo. O en un Monterroso si éste hubiera clausurado su carrera en este punto, con una explicación anticipada e irónica de los motivos de su silencio.

Pero él sabía que no iba a ser así, que su última fábula no era advertencia ni profecía, puesto que para entonces, 1969, Monterroso tenía otros dos libros muy avanzados, que habían ido creciendo en paralelo con Las oveja negra y otras fábulas. Los lectores de la Revista de la Universidad de México conocían los fragmentos de uno de ellos desde 1959, porque desde entonces habían ido apareciendo escritos variopintos atribuidos a un escritor de provincias, radicado en la imaginaria ciudad de San Blas, llamado Eduardo Torres. Pero el volumen que los iba a reunir —no en su totalidad— no se publicó hasta 1978 con el título shakespeareano Lo demás es silencio. La vida y la obra de Eduardo Torres. El otro libro apareció antes, en 1972, Movimiento perpetuo —título, por otro lado, trae reminiscencias montaigneanas—. En esta ocasión, el título no informaba sobre el género de la obra, pero la referencia al panta rhei (todo fluye) de Heráclito y a la afirmación de Montaigne en el ensayo «Del arrepentimiento» («El mundo no es más que movimiento perpetuo») apunta a la estructura fragmentaria y el desembarazo irrestricto de la escritura ensayística, capaz de integrar casi todos los formatos. Movimiento perpetuo fue un libro de aluvión, una mezcla felicísima de cuentos, citas, glosas eruditas, notas autobiográficas, anécdotas y una antología de la presencia en la literatura universal de las moscas, unas veces como símbolo del Mal, otras del tedio de lo cotidiano, otras del propio movimiento incesante de todas las cosas, del escribir incluso. El movimiento de una escritura a otra, de lo privado a lo público, de lo antiguo a lo actual, de las fijaciones neuróticas del escritor a las declaraciones de principios teóricos (véanse «Fecundidad», «Humorismo» y «La brevedad») va tejiendo en su vaivén esta regocijante miscelánea.

Como manda la norma de la miscelánea, Movimiento perpetuo es el reino ancho y ajeno de la libertad, donde Monterroso enfoca en primer plano lo que hasta entonces había aparecido en segundo: la literatura en sus múltiples dimensiones, como profesión, como actividad social, como vocación y estado mental, como disciplina erudita, como tradición cultural y hasta como ludoteca lingüística. Ninguna de esas manifestaciones de lo literario está tratada con reverencia o solemnidad, en ninguna hay destemplanza o crítica adusta, porque incluso el cinismo (en dosis homeopáticas) o el escepticismo (a espuertas) que genera el mundillo literario están suavizados por una actitud que parece desenfado vital y es más bien gravedad humorística. Cuando Monterroso asegura que el conocimiento directo de los escritores es nocivo no bromea, pero produce un irresistible efecto cómico que a continuación proponga, para contentar «a la mayoría de los poetas y novelistas», que las obras «muy malas» (nótese la relación entre las expresiones cuantitativas) se editen a todo lujo por parte del Estado con el fin de haberlas prohibitivas a los pobres («Homo scriptor»). Tampoco anda lejos de la verdad cuando, en «A lo mejor sí», afirma que el aumento de sus relaciones sociales ha acabado por arruinar lo poco que tenía de escritor, puesto que ahora no puede escribir nada sin ofender o adular a sus amigos y protectores, como le sucedió al mono que quería ser satírico. Y aunque nos hagan reír las diez consecuencias de leer a Borges («Beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges»), tienen muy poco de chistes, empezando por la décima —benéfica—, que consiste en dejar de escribir. Ya se sabe que el humorismo no es una evasión de la realidad sino la inmersión más radical en la misma, es «el realismo llevado a sus últimas consecuencias», el que practicaron, por ejemplo, los «dos más grandes humoristas que conoces»: Kafka y Borges («A escoger»).

En todos los cuentos, apuntes y fragmentos brilla el ingenio, una peculiar cabriola de la inteligencia que permite soslayar el automatismo mental o verbal, un giro fuera de guión que abre una perspectiva inopinada, como en el ensayito «De atribuciones», que parte de una constatación («No hay escritor tras el que no se esconda, en última instancia, un tímido») para concluir en una genial presuposición, la de que el Quijote de Avellaneda no fue sino la primera versión del Quijote, publicada por Cervantes bajo ese seudónimo con el fin de crear un imaginario impostor que lo injuria como viejo y manco y le brinda, así, «la oportunidad de recordarnos con humilde arrogancia su participación en la batalla de Lepanto». Pero el ingenio de Monterroso, tan emparentado con el conceptismo del Barroco, va más allá de las ideas para contagiar la morfología y la fonética de las palabras, convirtiéndolas en un montón de piezas de mecano con la que divertirse en montajes y desmontajes. Véase el delicioso ensayo «Onís es asesino» sobre el pegadizo vicio de los juegos de palabras y, en especial, de los palíndromos. Monterroso llegó a utilizar como divisa una de estas frases reversibles con la que proclamaba su singularidad: «Acá solo Tito lo saca».

Ya en Movimiento perpetuo se menciona al escritor apócrifo Eduardo Torres, el orgullo de San Blas, S. P., eje de rotación absoluto de la novela Lo demás es silencio (1978). El ensayocuento «Cómo me deshice de quinientos libros» se abre con un consejo suyo: «Poeta: no regales tu libro; destrúyelo tú mismo» y «Estatura y poesía» lleva como exergo un chiste de su cosecha: «Los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista», que le da pie a Monterroso para uno de los hilarantes comienzos: «Sin empinarme, mido fácilmente un metro sesenta. Desde pequeño fui pequeño». Pero la presencia de Eduardo Torres y San Blas se extienden hasta el diario La letra e (1987). En el cementerio de la ciudad se encuentra el que podríamos llamar epitafio de la ansiedad de las influencias: «Escribió un drama: dijeron que se creía Shakespeare. Escribió una novela: dijeron que se creía Proust» y así sucesivamente hasta que, tras escribir un epitafio le acusaron de creerse un difunto (puede verse completo en el volumen gemelo de éste, La letra e y otras letras, RBA, 2012, pp. 59-60). Y en las afueras de San Blas aparece el manuscrito «encontrado junto a un cráneo» que registra la pugna íntima de todo escritor: «Algunas noches, agitado, sueño la pesadilla de que Cervantes es mejor escritor que yo; pero llega la mañana, y despierto». No puede representarse con más desenfado y concisión el drama del escritor que pretende poseer el genio que íntimamente sabe que nunca tendrá. Una vanidad de vanidades que subraya la calavera anónima que yace junto al papel.

Lo demás es silencio responde al vago formato de «vida y obra» o, más exactamente, al género de la novela que se organiza como una vida y obra, las de Eduardo Torres, a quien su condición de gloria provinciana ha proporcionado suficientes reconocimientos para mantener su sed de notoriedad a raya. Este filósofo que, al revés de César, «llegó, vio y fue siempre vencido tanto por los elementos como por las naves enemigas», es un cruce de Juan de Mairena (sin su sabiduría) con Bouvard o Pécuchet (o con ambos), o de Bernardo Soares (sin su fecundo ennui) con el Mr. Pickwick de Dickens. Un tontilisto dedicado a las letras, a ratos ignorante, a ratos también majadero que, en un descuido, lanza destellos de agudeza y que le permite a Monterroso pintar un retrato desopilante del prohombre de cultura. Torres se expresa avanzando de tópico en tópico, asegurando cada posición en el lugar común, como si el libre pensamiento fuera tierra no ya incógnita sino movediza, que es exactamente lo contrario que ocurre con su creador. Allí donde Torres se pone solemne, Monterroso sonríe (o se carcajea) y la prosopopeya con que el doctor Torres se toma a sí mismo es para Monterroso pasto de parodia y motivo de chanza. El propio Torres, tras leer el libro que lo antologa y biografía, se refiere a su autor —que no es otro que Monterroso— como alguien «que goza de cierta fama de burlón que (y perdónenme) no acaba de gustarme».

Las cuatro partes del libro reúnen, sucesivamente, los testimonios de la vida familiar y pública de Torres, unas obras selectas, una selección de sus aforismos y dichos famosos y un par de colaboraciones espontáneas finales antes del «Punto final» que acabo de citar en el párrafo anterior. El conjunto es una sucesión de textos breves, en su mayor parte paródicos, pertenecientes a muy distintos géneros (el testimonio, la réplica de polemista, la reseña, la carta, la nota erudita, el microensayo, la ponencia, el decálogo, la cita, la glosa...) con los que va configurándose la imagen del apócrifo Torres. No sé si Monterroso pudo tomar el apellido —común en todo caso— del de otro apócrifo, el Jusep Torres Campalans de Max Aub que precisamente en 1958 nació en México (en la editorial Tezontle), solo un año antes de que lo hiciera este otro Torres con una nota sobre el Quijote en la Revista de la Universidad de México. Pero de uno a otro va un mundo, y no solo porque Torres Campalans sea pintor y cosmopolita, sino porque Aub hizo del simulacro un empeño serio, manipulando incluso fotografías para mostrar a su personaje compartiendo tertulia con Picasso. Con todo, no le faltan imágenes al Torres de Monterroso, aunque sea el bestiario de dibujos de palo que ilustra la nota «Día mundial del animal viviente», como tampoco le falta la incorporación de personas bien reales juntas y revueltas con los personajes ficticios. Ahí están las cartas de Eduardo Torres le escribe a sus colegas mexicanos Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska o el filósofo Luis Villoro. O, para mayor alborozo, la reseña que el incorpóreo Torres escribe de La oveja negra y demás fábulas del corpóreo aunque bajito Monterroso, un brillantísimo ejercicio de pirandellismo en el que el personaje comenta y valora el libro anterior de su autor, «ya conocido por su falsa ambigüedad de todo género y número».

En Lo demás es silencio no queda títere con cabeza (digámoslo con el gusto por el cliché de Torres) ni títere que no diga esta boca es mía (si es que no hay contradicción con lo dicho). Nada escapa a la burla monterrosiana, ni él mismo, pero todos los personajes tienen su turno de palabra para hacer el ridículo sin ayuda externa. Así, el libro va haciéndose con voces distintas, las de quienes han conocido y convivido con Eduardo Torres y refieren sus cualidades de amigo, padre o esposo, unas para alzarlo, otras para rebajarlo, o las de quienes le reprochan su ignorancia, lo escarnecen en el anónimo epigrama «El burro de San Blas (pero siempre hay alguien más)» o la de quien se toma la molestia de analizar verso a verso el infame y divertido poema bajo el seudónimo de Alirio Gutiérrez. Libro coral o corral de voces en el que conviene aguzar el oído y no dejarse engañar por el guirigay. De este modo, el “Decálogo del escritor», compuesto por doce mandamientos (para que cada cual escoja los diez que más le cuadren), puede leerse en serio o en broma o, más prudentemente, ora en serio ora en broma. Pero esta necesidad de estar despierto y hasta suspicaz en la lectura ya la advierte la primera línea de la obra, que no es de Eduardo Torres, ni siquiera de Monterroso, sino de Shakespeare, y es que la cita de la que sale el título, Lo demás es silencio, no procede de La tempestad, como se consigna, sino de Hamlet. Una travesura malévola e intencionada (hay más en el libro) que Monterroso perpetró —así se lo contó a Rafael Humbergo Moreno-Durán en 1982— para poner a prueba al lector y luego se dio cuenta de que varios críticos mordieron cándidamente el anzuelo. Sospechando que eso podría ocurrir, Monterroso hizo que Eduardo Torres, en su despedida, lance una alerta refiriéndose a «Próspero y Hamlet de la mano en el epígrafe de estas páginas, epígrafe llamado sin duda a confundir». Pero —sigue diciendo—, no haya temor, porque todo, antes o después, «irá a dar al bote de la basura».

Como para contrarrestar ese golpe de realismo final, el siguiente libro de Monterroso se acogió a una cita del poeta romántico Joseph F. von Eichendorff: «Es preciso encontrar la palabra mágica para elevar el canto del mundo» y se llamó La palabra mágica (1983). Fue un libro precioso, ilustrado con los dibujos de trazo ingenuo del autor e impreso en páginas coloreadas y tipografía creativa. En él reunió ensayos en los que evoca a escritores que encontraron esa palabra mágica, como Horacio Quiroga, Borges, Quevedo, Shakespeare o quienes, en la estela de Valle-Inclán, escribieron novelas sobre dictadores. Pero también incluyó otros escritos narrativos (que son los que se incorporan en la sección III de este volumen), alguno que recuerda su exilio en Chile en 1954, donde permaneció dos años (y colaboró con Neruda), y otros que se acomodan mejor a las hechuras de un cuento, sea el de la vida secreta de un escritor de cuentos y sus cortocircuitos matrimoniales, sea el de un boxeador borracho que revela una fatal resistencia a ser asesinado. Entre todos destaca «La cena», que es de hecho un relato onírico. La cena es en casa de Bryce Echenique en París y, además de Monterroso y Bárbara Jacobs, están invitados Julio Ramón Ribeyro, Miguel Rojas-Mix y Franz Kafka. Kafka se retrasa porque ha ido a buscar una tortuga con la que quiere obsequiar a Tito, pero, a medida que avanza la noche, llegar al departamento de Bryce se convertirá en una misión imposible, una y otra vez entorpecida, hasta que Kafka, con su tortuga, entristecido y a punto de lograrlo, claudica.

Quien no claudicó nunca fue Tito Monterroso, pese a la radiación triste que es consustancial al pensamiento, según Schelling, pese a la lentitud de tortuga con que el mundo se transforma sin perceptible mejora, pese a que Kafka no acudirá a cena alguna ni la dedicación a la literatura vacunará nunca contra la estolidez humana. Sus libros siguientes persistieron en la actitud irreverente y desacralizadora, pintando bigotes en las giocondas sagradas y manteniendo la sonrisa imperturbable y la fe en que la palabra a veces logra ser mágica.

D. R. M.

I. OBRAS COMPLETAS (Y OTROS CUENTOS)

MÍSTER TAYLOR

—Menos rara, aunque sin duda más ejemplar —dijo entonces el otro—, es la historia de Mr. Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica.

Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo. En 1944 aparece por primera vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar.

Por sus ojeras y su aspecto famélico pronto llegó a ser conocido allí como «el gringo pobre», y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la humilde condición de Mr. Taylor porque había leído en el primer tomo de las Obras completas de William G. Knight que si no se siente envidia de los ricos la pobreza no deshonra.

En pocas semanas los naturales se acostumbraron a él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago acento extranjero, el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto, temerosos de provocar incidentes internacionales.

Tan pobre y mísero estaba, que cierto día se internó en la selva en busca de hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a volver el rostro, cuando por pura casualidad vio a través de la maleza dos ojos indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la sensitiva espalda de Mr. Taylor. Pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y siguió su camino silbando como si nada hubiera visto.

De un salto (que no hay para qué llamar felino) el nativo se le puso enfrente y exclamó:

—Buy head? Money, money.

A pesar de que el inglés no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente reducida, que traía en la mano.

Es innecesario decir que Mr. Taylor no estaba en capacidad de comprarla; pero como aparentó no comprender, el indio se sintió terriblemente disminuido por no hablar bien el inglés, y se la regaló pidiéndole disculpas.

Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche, acostado boca arriba sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho, interrumpido tan sólo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en torno haciéndose obscenamente el amor, Mr. Taylor contempló con deleite durante un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar, uno por uno, los pelos de la barba y el bigote, y de ver de frente el par de ojillos entre irónicos que parecían sonreírle agradecidos por aquella deferencia.

Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación; pero esta vez en seguida se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la cabeza a un tío suyo, Mr. Rolston, residente en Nueva York, quien desde la más tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos.

Pocos días después el tío de Mr. Taylor le pidió —previa indagación sobre el estado de su importante salud— que por favor lo complaciera con cinco más. Mr. Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Rolston y —no se sabe de qué modo— a vuelta de correo «tenía mucho agrado en satisfacer sus deseos». Muy reconocido, Mr. Rolston le solicitó otras diez. Mr. Taylor se sintió «halagadísimo de poder servirlo». Pero cuando pasado un mes aquél le rogó el envío de veinte, Mr. Taylor, hombre rudo y barbado pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas.

Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Rolston se lo dio a entender en una inspirada carta cuyos términos resueltamente comerciales hicieron vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor.

De inmediato concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial, en tanto que Mr. Rolston las vendería lo mejor que pudiera en su país.

Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos del lugar. Pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político y obtuvo de las autoridades no sólo el permiso necesario para exportar, sino, además, una concesión exclusiva por noventa y nueve años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero Ejecutivo y a los brujos Legislativos de que aquel paso patriótico enriquecería en corto tiempo a la comunidad, y de que luego luego estarían todos los sedientos aborígenes en posibilidad de beber (cada vez que hicieran una pausa en la recolección de cabezas) de beber un refresco bien frío, cuya fórmula mágica él mismo proporcionaría.

Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en tres días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la producción de cabezas reducidas.

Contados meses más tarde, en el país de Mr. Taylor las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio eran privilegio de las familias más pudientes; pero la democracia es la democracia y, nadie lo va a negar, en cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela.

Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y, con ellos, las contradicciones: poseer diecisiete cabezas llegó a ser considerado de mal gusto; pero era distinguido tener once. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya sólo por excepción adquirían alguna, si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Una, muy rara, con bigotes prusianos, que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el que a su vez donó, como de rayo, tres millones y medio de dólares para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural, tan excitante, de los pueblos hispanoamericanos.

Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del Palacio Legislativo. Por esa alegre veredita paseaban los domingos y el Día de la Independencia los miembros del Congreso, carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios riéndose, en las bicicletas que les había obsequiado la Compañía.

Pero, ¿qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban se presentó la primera escasez de cabezas.

Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta.

Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El Ministro de Salud Pública se sintió sincero, y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho como por no dejar, le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la Compañía, a lo que ella le contestó que no se preocupara, que ya vería cómo todo iba a salir bien, y que mejor se durmieran.

Para compensar esa deficiencia administrativa fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa.

Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito, penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia.

Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos. Ejemplo: si en una conversación banal, alguien, por puro descuido, decía «Hace mucho calor», y posteriormente podía comprobársele, termómetro en mano, que en realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era pasado ahí mismo por las armas, correspondiendo la cabeza a la Compañía y, justo es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes.

La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el Cuerpo Diplomático y por las Cancillerías de potencias amigas.

De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían veinticuatro horas para poner en orden sus papeles y morirse; pero si en este tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria y, en la calle, cualquiera podía escupirles el rostro. Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos (hubo varios candidatos al premio Nobel) que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado patriotismo, no sólo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental.

Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias (la de ataúdes, en primer término, que floreció con la asistencia técnica de la Compañía) el país entró, como se dice, en un período de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida, por la que paseaban, envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño, las señoras de los diputados, cuyas lindas cabecitas decían que sí, que sí, que todo estaba bien, cuando algún periodista solícito, desde el otro lado, las saludaba sonriente sacándose el sombrero.

Al margen recordaré que uno de estos periodistas, quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. Sólo después de su abnegado fin los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más grandes cabezas del país; pero una vez reducida quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia.

¿Y Mr. Taylor? Para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del Presidente Constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles; mas esto no le quitaba el sueño porque había leído en el último tomo de las Obras completas de William G. Knight que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres.

Creo que con ésta será la segunda vez que diga que no todos los tiempos son buenos.

Dada la prosperidad del negocio llegó un momento en que del vecindario sólo iban quedando ya las autoridades y sus señoras y los periodistas y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no? El progreso.

Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos tres meses. Mr. Taylor saboreó la gloria de extender sus dominios. Luego vino la segunda; después la tercera y la cuarta y la quinta. El progreso se extendió con tanta rapidez que llegó la hora en que, por más esfuerzos que realizaron los técnicos, no fue posible encontrar tribus vecinas a quienes hacer la guerra.

Fue el principio del fin.

Las vereditas empezaron a languidecer. Sólo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado con su libro bajo el brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas. Con las cabezas, escasearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas.

El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca. Y todos sentían como si acabaran de recordar de un grato sueño, de ese sueño formidable en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de la almohada y sigues durmiendo y al día siguiente muy temprano, al despertar, la buscas y te hallas con el vacío.

Sin embargo, penosamente, el negocio seguía sosteniéndose. Pero ya se dormía con dificultad, por el temor a amanecer exportado.

En la patria de Mr. Taylor, por supuesto, la demanda era cada vez mayor. Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos y todos exigían las cabecitas hispanoamericanas.

Fue para la última crisis. Mr. Rolston, desesperado, pedía y pedía más cabezas. A pesar de que las acciones de la Compañía sufrieron un brusco descenso, Mr. Rolston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de aquella situación.

Los embarques, antes diarios, disminuyeron a uno por mes, ya con cualquier cosa, con cabezas de niño, de señoras, de diputados.

De repente cesaron del todo.

Un viernes áspero y gris, de vuelta de la Bolsa, aturdido aún por la gritería y por el lamentable espectáculo de pánico que daban sus amigos, Mr. Rolston se decidió a saltar por la ventana (en vez de usar el revólver, cuyo ruido lo hubiera llenado de terror) cuando al abrir un paquete del correo se encontró con la cabecita de Mr. Taylor, que le sonreía desde lejos, desde el fiero Amazonas, con una sonrisa falsa de niño que parecía decir: «Perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer».

UNO DE CADA TRES

Más querría encontrar quién oyera las mías que a quien me narre las suyas.

PLAUTO

Está dentro de mis cálculos que usted se sorprenda al recibir esta carta. Es probable, también, que al principio la tome como una broma sangrienta, y casi seguro que su primer impulso sea el de destruirla y arrojarla lejos de sí. Y, no obstante, difícilmente caería en un error más grave. Vaya en su descargo que no sería el primero en cometerlo, ni el último, desde luego, en arrepentirse.

Se lo diré con toda franqueza: me da usted lástima. Pero este sentimiento no sólo resulta natural, sino que está de acuerdo con sus deseos. Pertenece usted a esa taciturna porción de seres humanos que encuentran en la conmiseración ajena un lenitivo a su dolor. Le ruego que se consuele: su caso nada tiene de extraño. Uno, de cada tres, no busca otra cosa, en las más disimuladas formas. Quien se queja de una enfermedad tan cruel como imaginaria, la que se anuncia abrumada por el pesado fardo de los deberes domésticos, aquel que publica versos quejumbrosos (no importa si buenos o malos), todos están implorando, en el interés de los demás, un poco de la compasión que no se atreven a prodigarse a sí mismos. Usted es más honrado: desdeña versificar su amargura, encubre con elegante decoro el derroche de energía que le exige el pan cotidiano, no se finge enfermo. Simplemente cuenta su historia, y, como haciendo un gracioso favor a sus amigos, les pide consejos con el oscuro ánimo de no seguirlos.

A usted le intrigará cómo me he enterado de su problema. Nada más sencillo: es mi oficio. Pronto le revelaré qué oficio sea ése.

Continúo. Hace tres días, bajo un sol matinal poco común, abordó usted un autobús en la esquina de Reforma y Sevilla. Con frecuencia las personas que afrontan esos vehículos lo hacen con expresión desconcertada y se sorprenden cuando encuentran en ellos un rostro familiar. ¡Qué diferencia en usted! Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara conocida entre los sudorosos pasajeros, para tener la seguridad de haberme topado con uno de mis favorecedores.

Obedeciendo a un hábito profesional agucé furtivamente el oído. Y en efecto, no bien había usted cumplido, de prisa, con los saludos de rigor, se produjo el inevitable relato de sus desgracias. Ya no me cupo duda. Expuso los hechos en tal forma que era fácil ver que su amigo había recibido las mismas confidencias no más allá de veinticuatro horas antes. Seguirlo durante todo el día hasta descubrir su domicilio fue como de costumbre la parte de mis disciplinas que, me gustaría saber la razón, cumplo con más placer.

Ignoro si esto le servirá de enojo o de alegría; pero me veo en la urgencia de repetirle que su caso no es singular. Voy a exponerle en dos palabras el proceso de su situación presente. Y si, aunque lo dudo, me equivoco, tal error no será otra cosa que la confirmación de la infalible regla.