Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

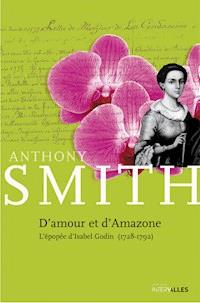

- Herausgeber: Éditions Intervalles

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Partez à l'aventure en suivant l'incroyable expédition d'Isabel Godin

L’expédition dirigée par La Condamine, qui hissa les voiles vers le Pérou en 1735, perdit la plupart de ses membres dans de tragiques circonstances. L’un de ses rares survivants, Jean Godin des Odonais, tomba amoureux et fonda une famille à Riobamba, ville aujourd’hui située en Équateur, avant de repartir explorer l’Amazone.

Malheureusement pour le jeune marié, les remous politiques propres à l’Amazonie du dix-huitième siècle, terre de conflits d’influence et de dangers multiples, le condamnèrent à un exil forcé à Cayenne, en Guyane française.

Après vingt ans de séparation, une expédition est enfin organisée pour qu’Isabel Godin puisse descendre l’Amazone et rejoindre son bien-aimé. De ses quarante-deux membres, Isabel fut la seule qui ne succomba pas à la noyade, la variole, la folie, les armes ou la faim.

Le récit de cette expédition ressemble à l’un de ces miracles que nous réserve parfois l’Histoire, un miracle dû au courage, à l’ardeur et à l’inébranlable détermination d’une femme amoureuse.

Dans ces années qui précédèrent de peu la Révolution française, l’incroyable épopée d’Isabel fit le tour des salons parisiens.

Un récit biographique et historique en terre guyanaise richement documenté

EXTRAIT

La ville de Saint-Amand-Montrond se trouve à environ deux cents kilomètres au sud de Paris. Aujourd’hui, elle est jumelée avec Riobamba, à cent cinquante kilomètres de Quito, capitale de l’Équateur. Ce qui les unit est à la base même de cette histoire.

Les Européens savaient, certainement depuis 1492, qu’il existait un territoire de l’autre coté de l’océan Atlantique. Son statut était vague. On pensa d’abord que c’était une extension du continent asiatique, mais plus on multipliait les invasions, plus on était sûr qu’il s’agissait là d’un Nouveau Monde : deux nouveaux continents et une myriade d’îles, petites et grandes. À mesure que le XVIe siècle s’avançait, il se confirma qu’on était en présence d’un immense territoire dont on n’avait jamais soupçonné l’existence sauf dans quelques anciens récits de Scandinavie ou d’ailleurs. Quand Pedro Cabral fit route vers les Indes, il repéra par hasard quelques arpents sur lesquels il fit valoir les droits du Portugal, mais ce furent des bateaux espagnols qui en explorèrent la majeure partie et un Espagnol, Vasco Balboa, qui, le premier, découvrit qu’un océan s’étendait de l’autre côté de ce Nouveau Monde.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "L’histoire qui en constitue la trame réunit tous les ingrédients dignes d’un best seller."

(Carole Chanrion, L’Écho du Berry)

- "La réalité surpasse la légende !"

(Librairie Itinéraires, Paris 1er)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 237

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aux habitants de Saint-Amand-Montrond, si précieux pendant mes recherches.Et à John et André, qui ont fait de celles-ci une fête.

LES ORIGINES D’UNE HISTOIRE

La ville de Saint-Amand-Montrond se trouve à environ deux cents kilomètres au sud de Paris. Aujourd’hui, elle est jumelée avec Riobamba, à cent cinquante kilomètres de Quito, capitale de l’Équateur. Ce qui les unit est à la base même de cette histoire.

Les Européens savaient, certainement depuis 1492, qu’il existait un territoire de l’autre coté de l’océan Atlantique. Son statut était vague. On pensa d’abord que c’était une extension du continent asiatique, mais plus on multipliait les invasions, plus on était sûr qu’il s’agissait là d’un Nouveau Monde : deux nouveaux continents et une myriade d’îles, petites et grandes. À mesure que le XVIe siècle s’avançait, il se confirma qu’on était en présence d’un immense territoire dont on n’avait jamais soupçonné l’existence sauf dans quelques anciens récits de Scandinavie ou d’ailleurs. Quand Pedro Cabral fit route vers les Indes, il repéra par hasard quelques arpents sur lesquels il fit valoir les droits du Portugal, mais ce furent des bateaux espagnols qui en explorèrent la majeure partie et un Espagnol, Vasco Balboa, qui, le premier, découvrit qu’un océan s’étendait de l’autre côté de ce Nouveau Monde.

Portugais et Espagnols ne perdirent pas de temps. Par appât du gain ou par goût de l’aventure, par amour de la conquête ou pour celui des métaux précieux, ils se jetèrent sur les nouvelles terres comme des chiens affamés sur leur proie. L’Espagne s’étendait sur 310 000 kilomètres carrés, le Portugal sur 55 000, et ces deux nations venaient de découvrir un territoire grand comme trente-six fois la superficie de leurs deux pays réunis. Malgré l’immensité de cet énorme gâteau, ils ne se contentèrent pas de quelques tranches ici ou là ; ils aspiraient à prendre possession de la totalité le plus vite possible. En un temps record, alors que le reste de l’Europe semblait presque se contenter des miettes de ce festin, les Ibères occupèrent l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale, la majeure partie des Antilles, et progressèrent en Amérique du Nord jusqu’à ce qui constitue aujourd’hui la Californie, le Texas et la Floride.

Leur courage et leur force d’âme étaient indéniables, tout autant que leur désir d’élargir leur domination. La rapidité de la conquête fut stupéfiante, surtout si on garde en mémoire que la plus grande partie de l’Afrique centrale était encore inconnue du monde, même au milieu du XIXe siècle. En 1511, Balboa avait aperçu l’océan Pacifique. En 1519, Magellan l’avait traversé. La même année, Hernán Cortés avait conquis le Mexique et, en 1534, Francisco Pizarro faisait de même au Pérou. S’ils étaient sans pitié envers les autochtones, les conquistadors l’étaient également envers eux-mêmes. Balboa fut décapité en 1519. Sur les deux cent soixante-dix hommes de l’expédition de Magellan, seuls vingt, dont il ne faisait pas partie, rentrèrent au pays. Pizarro fut assassiné en 1541 et Cortés, un temps « capitaine général de la Nouvelle Espagne », devait mourir brisé et abandonné de tous, chez lui, en 1547.

Cette année-là un autre Espagnol, Francisco de Orellana, avait déjà descendu tout le cours de l’Amazone alors que trois siècles plus tard personne ne connaissait encore les sources du Nil. Orellana n’avait pas vraiment eu l’intention d’accomplir cet exploit, mais il s’était retrouvé, avec cinquante-sept autres personnes, lâché par le gros de l’expédition. La remontée étant impossible, et la descente la seule solution, ils étaient finalement parvenus à l’Atlantique, avaient viré nord-ouest, accosté près de Trinidad et fait voile vers l’Espagne. Cet exploit fantastique s’était déroulé seulement cinquante ans après que Christophe Colomb eut découvert Haïti.

Les Ibères, connus pour ne pas perdre de temps, n’avaient pas l’intention de céder la moindre parcelle de leur territoire. Comme des lions défendant leur proie, les Espagnols et les Portugais étaient déterminés à tout garder pour eux. En 1494, par le traité de Tordesillas, le pape avait reconnu qu’Espagnols et Portugais devaient se partager les nouvelles terres et que tous les étrangers devaient être tenus à l’écart.

Au début de l’invasion par les Ibères, les autres pays d’Europe n’avaient pas semblé très intéressés, occupés qu’ils étaient par la montée du protestantisme. C’est seulement lorsque l’Espagne accrut son pouvoir grâce à l’or et à l’argent issus de son nouvel empire que naquit un certain ressentiment, que put certes partiellement apaiser l’abordage de bateaux remplis d’or, mais on jugea que la forteresse du Nouveau Monde avait déjà fait l’objet de trop d’invasions pour en organiser une nouvelle. Il y eut bien des percées occasionnelles, mais elles s’apparentaient davantage à des chapardages de chacals sur un festin de lions. Le long de la côte nord de l’Amérique du Sud, Hollandais, Anglais et Français gagnèrent de haute lutte quelques arpents de terre et s’y accrochèrent. Sur les rives de l’Amazone, Anglais, Irlandais ou Hollandais établirent plusieurs campements que les Portugais attaquèrent aussitôt et démolirent. En fait, il y avait bel et bien d’autres terres plus faciles d’accès pour des Européens avides, mais ces derniers étaient occupés ailleurs, à de nouvelles aventures colonisatrices à travers le monde. Mis à part les contrées de l’Amérique du Nord que les Espagnols n’avaient pas encore annexées et que les Pères Pèlerins n’atteindraient que bien plus tard, l’Afrique et l’Inde ainsi qu’une bonne partie de l’Extrême-Orient restaient à coloniser de fait ou à choisir comme partenaires commerciaux avant de les assujettir progressivement. Alors pourquoi se soucier de l’Amérique latine ? Elle était déjà occupée.

Cependant, pour les scientifiques, elle avait un charme particulier ; elle les attirait. Tout ce qui concernait l’Amazone exigeait l’emploi de superlatifs. Il était tellement plus grand que les autres fleuves, son cours traversait une forêt colossale qui, d’après les récits, grouillait d’animaux extraordinaires. Les Andes représentaient aussi un nouveau défi avec ses volcans actifs couronnés de neiges éternelles jusque sous les tropiques. Cette partie de l’hémisphère sud comptait aussi des déserts où, disait-on, il ne pleuvait jamais. On y trouvait d’étranges denrées dont certaines – comme la pomme de terre, le maïs, l’ananas et le cacao – avaient déjà été importées en Europe avec succès. La région tout entière avait besoin d’être étudiée scientifiquement, d’être mesurée, balisée et répertoriée. Et même si les Espagnols et les Portugais ne montraient guère d’intérêt pour ces différents aspects de leur monde, ils n’en avaient pas moins solidement fermé les portes à double tour aux autres Européens désireux d’en connaître davantage.

Soudain, en 1775, l’Espagne autorisa un groupe de savants présentés par l’Académie des sciences française, non seulement à y pénétrer, mais à y travailler et à y séjourner un an ou deux. Cet étonnant changement de politique était une des conséquences surprenantes de la guerre de Succession d’Espagne, un conflit qui dura de 1701 à 1714. Philippe, duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV et arrière-petit-fils d’un roi d’Espagne, avait accédé au trône d’Espagne en 1700. À la fin de la guerre, sa position s’était considérablement renforcée et il s’en sentait redevable envers la France. Il fut donc enclin, même vingt ans plus tard, à examiner d’un œil favorable la requête provenant de l’Académie des sciences, qui concernait une discussion opposant la Grande-Bretagne à la France au sujet de la forme de la Terre. La controverse, pour certains insignifiante, avait fait l’objet de débats houleux au début du siècle entre Isaac Newton, l’astronome royal britannique, et Jacques Cassini, son homologue français d’origine italienne. La Terre était-elle un sphéroïde allongé et ventru (Cassini) ou un sphéroïde aplati aux pôles (Newton) ? En d’autres termes, notre planète était-elle renflée à l’équateur ou aux pôles ?

Newton et Cassini étaient tous deux décédés mais la controverse toujours vivante. Les astronomes français souhaitaient envoyer une expédition aussi loin que possible au nord et une autre aussi près que possible de l’équateur. Pour clore la discussion, il fallait mesurer les angles des étoiles de référence avec ces deux positions extrêmement éloignées. Après que l’Espagne, bien qu’étonnée par la demande, eut donné son accord, les Français se préparèrent à voyager au nord, en Laponie, et au sud, vers le Pérou espagnol.

Voilà, aussi improbable que cela puisse paraître, l’origine de l’extraordinaire histoire d’amour et de séparation d’Isabel Godin des Odonais et de son mari Jean. Pendant plus de vingt ans, un continent les sépara. Entre ces deux individus, chacun d’un côté de l’Amérique du Sud, s’étirait le majestueux Amazone, le plus redoutable de tous les fleuves du monde. Les deux époux furent des pions sur un échiquier beaucoup plus vaste, avec des rois et des ministres dont l’attitude prêta à confusion quand plus personne ne se souciait de savoir si la Terre était ventrue à l’équateur ou aplatie aux pôles. Ce couple ne souhaitait qu’une chose : passer sa vie ensemble, mais la conjonction d’éléments aussi divers que la politique, les Andes, la suspicion, les Indiens et le terrible fleuve Amazone rendit leur désir difficile à satisfaire. Il fallut deux décennies d’incertitude avant que la loyauté du couple puisse triompher dans une histoire qui commença par une requête claire et néanmoins bizarre de l’Académie des sciences.

CHAPITRE 1Les mesureurs français 1735-1743

L’homme chargé de l’expédition en Amérique du Sud était typiquement un homme du XVIIIe siècle, un mélange de scientifique, de militaire et d’aventurier. C’était un savant, ami de beaucoup dans les hautes sphères, mathématicien et naturaliste à une époque où la science bouillonnait comme jamais auparavant. Il était, d’après un historien, un « ensemble de toutes les forces de cette étrange époque où la religion, la débauche, l’intelligence, la mode et la brutalité » faisaient un tout.

Né en 1701 dans une grande famille française, Charles Marie de La Condamine grandit pendant la guerre de Succession d’Espagne dans une demeure fréquentée par des généraux. Dans sa jeunesse, il s’enthousiasma à la vue des soldats partant à la guerre. Certaines de ses connaissances moururent au cours de batailles contre le duc de Marlborough, circonstances aggravées encore par la famine qui sévissait en France. Comble de malheur pour certains, une grande crise d’investissement connue sous le nom de « faillite du système de Law » laissa de nombreuses familles sans le sou, mais, habileté ou chance, elle permit aux La Condamine de s’enrichir à l’extrême. À la fin de ses études à dix-huit ans, Charles Marie devint officier dans l’armée.

Il participa au siège de Rosas à la pointe nord-est de l’Espagne et c’est là qu’un prisonnier espagnol l’entretint des majestueuses Andes, des Incas, de la végétation tropicale et du monde complètement différent que représentait l’Amérique du Sud. Cet homme avait semé une graine dans l’esprit du jeune Français, mais le charme de cet autre monde allait rester un rêve tant que les Espagnols en refusaient l’entrée aux étrangers. Pendant ce temps, La Condamine poursuivit son existence et élargit ses connaissances comme il était d’usage à l’époque. Il étudia donc les mathématiques et la géodésie, l’astronomie et la navigation et, à l’âge de vingt-neuf ans, fut élu à l’Académie des sciences, qui comptait alors soixante membres. Il rejoignit ensuite une expédition sur les côtes de Barbarie, dans le nord-ouest de l’Afrique, et devint plus tard l’ami de François Arouet, mieux connu sous le nom de Voltaire. Leur amitié se renforça quand La Condamine permit à l’écrivain de s’enrichir. Le jeune scientifique, doué pour les mathématiques, s’était aperçu qu’une loterie officielle vendait des billets pour un montant moindre que la valeur du lot proposé. Il conseilla donc à Voltaire d’acheter le tout, ce que fit le grand homme qui empocha 50 000 francs.

Peu après, le secrétaire permanent de l’Académie des sciences annonçait qu’« avec la généreuse permission du roi d’Espagne » et « le consentement gracieux de Louis XV de France, que Dieu le préserve », deux expéditions allaient être dépêchées, l’une en Laponie et l’autre à l’équateur. La vieille querelle, souvent violente, qui opposait les newtoniens et les cassiniens allait trouver sa solution. Pierre Louis Moreau de Maupertuis, brillant mathématicien qui allait bientôt être nommé directeur de l’Académie de Berlin par Frédéric le Grand, dirigerait l’équipe du nord, composée de MM. Clairaut, Camus et Le Monnier, qui seraient plus tard rejoints par Anders Celsius, l’astronome suédois, créateur de l’échelle de température qui porte son nom. Après bien des interventions, des discours et des accords conclus avec un Voltaire toujours reconnaissant, il fut décidé que l’expédition du sud aurait pour chef le savant-soldat si habile à la loterie. Charles Marie de La Condamine, alors âgé de trente-quatre ans, avait aussi favorisé ce choix par un don de 100 000 livres pour les menues dépenses de l’expédition, et ce grâce à la faillite du système de Law qui lui avait tant profité.

Par patriotisme ou par opportunisme, le chef de cette expédition était un cassinien convaincu, qui pensait que la planète était plutôt renflée aux pôles qu’à l’équateur. Les héritiers de cette vieille controverse se disputaient toujours avec autant de férocité. Quand un certain Jean Richer découvrit que le balancier d’une horloge battait moins vite à Cayenne, en Guyane française, qu’en France, laissant ainsi penser que Newton avait raison, l’astronome royal César-François Cassini, fils de l’ancien protagoniste, le traita violemment d’hypocrite. En cette époque de raison, beaucoup se montraient déraisonnables dès qu’il était question de cette controverse et même si l’Académie n’aurait pas songé à nommer La Condamine chef de l’expédition s’il avait adhéré aux thèses de Newton, il est clair que celui-ci était davantage attiré par l’idée de franchir les portes fermées par l’Espagne que par celle de mettre un terme à cette dispute.

Pour tous les géodésistes, intrigués par la forme de la planète et les conséquences à en tirer sur le phénomène de la gravité, le sujet était important comme tant d’autres à l’époque. Carl von Linné avait présenté son système de classification cette même année, donnant à chaque plante un nom générique latin couplé à un nom d’espèce, procédé toujours en vigueur de nos jours. La botanique, en tant que science, était en pleine explosion, de même que l’histoire naturelle, et La Condamine, en généraliste exceptionnel qu’il était, désirait explorer le Nouveau Monde. Cette visite au Pérou arrivait à point nommé. Cette incursion lui convenait à merveille et permettrait peut-être de faire la preuve que Cassini avait raison.

À aucun moment il ne fut question que La Condamine et son équipe s’installent à Cayenne en Guyane française. La capitale de cette colonie n’était qu’à 5° nord de l’équateur et cette situation aurait pu servir à régler le différend. L’expédition au pôle nord serait bien plus éloignée du pôle et cependant prendrait des mesures qu’il faudrait comparer avec celles du sud. Alors pourquoi l’expédition de l’Académie ne choisit-elle pas Cayenne ou la ville portugaise de Pará, à l’embouchure de l’Amazone, encore plus proche de l’équateur que la colonie française ?

Le Pérou était sans doute bien plus tentant. Même l’accès difficile était une incitation supplémentaire. N’importe quel port de l’Atlantique présenterait moins de problèmes alors qu’on ne pouvait atteindre le Pérou équatorial que par voie terrestre en provenance du nord de l’Amérique du Sud ou via Panama puis par voie maritime vers le sud. Ensuite se poserait le problème du voyage retour, peut-être par un itinéraire différent. L’Espagne avait donné son accord pour le Pérou, alors pourquoi discuter encore et encore d’une telle proposition, jamais offerte à aucun pays étranger auparavant ?

Et pourquoi limiter le travail de l’expédition à l’étude de la seule forme de la planète ? Pourquoi ne pas en élargir la base ? Former une équipe plus importante que celle du pôle nord, qui sans doute se hâterait de fuir ce climat glacial. En fait, composons-la de onze personnes, incluant un astronome, un mathématicien, un dessinateur, un médecin, un horloger-instrumentiste, un botaniste, un officier de marine, deux assistants et bien sûr l’esprit universel militaire, responsable devant l’Administration, qui serait le chef de tous. Dans son adresse aux académiciens avant son départ, La Condamine dit : « Nous avons été très honorés par le roi d’Espagne. » C’était vrai, et ils furent plus enchantés encore de tirer parti de cette générosité soudaine.

Il ne fait aucun doute que le roi Philippe V se sentait suffisamment installé sur le trône d’Espagne, mais il avait tout de même des opposants. Ses sujets avaient peu apprécié que, juste après le couronnement de Philippe, Louis XIV, roi de France, se fût exclamé : « Il n’y a plus de Pyrénées. » Les Espagnols étaient tout à fait conscients du nombre croissant d’attaques visant leurs colonies et le royaume lui-même. En ce qui concerne les membres du Conseil des Indes, gardien extrêmement puissant de l’empire occidental d’Espagne, ils furent consternés quand le roi autorisa un groupe de Français à franchir la porte qu’ils avaient tenue si bien fermée pendant deux siècles et demi. Pourquoi laisser entrer des étrangers et spécialement une équipe de chercheurs ? La parole du roi avait force de loi mais, pour apaiser le Conseil, on trouva un compromis imposant la présence de deux capitaines de la marine espagnole pour accompagner l’expédition et faire un rapport de toutes les activités.

« Gentilshommes, tout est prêt », furent les paroles de La Condamine dans son discours d’adieu à l’Académie. « Nos instruments ont été envoyés au port de La Rochelle d’où nous avons l’intention d’embarquer. » C’était en 1735 et une frégate, Le Portefaix, avait été affrétée pour le transport.

Ceux qui larguèrent les amarres le 15 mai, prévoyant deux ans d’absence, ne pouvaient pas imaginer les fortunes diverses qu’ils allaient rencontrer. Pour certains, le retour en France était éloigné de plusieurs années. Sans doute Jean Godin des Odonais, point central de cette histoire, ne pouvait pas avoir idée que ses aventures, ses frustrations et la persévérance loyale en son mariage feraient l’objet de discussions dans les salons quand le récit de ses aventures atteindrait la France. Il avait vingt-trois ans quand il partit et c’est en tant que simple porte-chaînes et signal de position qu’il avait rejoint l’expédition sur la recommandation de son cousin Louis Godin, l’astronome-mathématicien, qui en faisait aussi partie.

Outre La Condamine, Jean Godin et son cousin Louis, l’équipe était composée du Dr Jean Séniergues, le capitaine Verguin de la marine française, l’horloger-instrumentiste M. Hugot, le dessinateur M. de Morainville, l’astronome Jean Bouguer, le botaniste Joseph de Jussieu accompagné de son assistant M. Mabillon ainsi que M. Couplet, neveu du trésorier de l’Académie. Vue de l’extérieur, l’expédition était centrée sur les mathématiques et l’astronomie, et ressemblait fort à un groupe de recherche géodésique, particulièrement intéressé par la forme de la Terre. Si l’on y regarde de plus près, ils avaient visiblement l’intention d’étudier l’ensemble du territoire. Par exemple, aucun botaniste n’avait été recruté pour l’expédition en Laponie, dont le chef était un mathématicien et non un généraliste comme La Condamine, si désireux de découvrir, de mesurer et de prendre en note tout ce qu’il allait rencontrer.

L’équipe du nord atteignit son site d’exploration pendant l’été 1736 et revint à Paris avec les renseignements demandés dix-huit mois plus tard. Rien ne se passa aussi vite pour l’expédition du sud. S’il est difficile d’imaginer la vie au XVIIIe siècle, il l’est encore plus de visualiser cette expédition péruvienne. Six mois s’écoulèrent avant même d’arriver à Carthagène, le premier port du Nouveau Monde qu’ils atteignirent. Six mois encore avant de rejoindre Quito, la ville choisie pour servir de base aux opérations. À Carthagène, les deux officiers espagnols Jorge Juan y Santacilla et Antonio de Ulloa rejoignirent l’expédition, comme convenu. Les deux hommes allaient se révéler beaucoup moins maladroits que prévu. Ils accueillirent au contraire avec entrain ce changement d’existence et c’est avec courage qu’ils affrontèrent les problèmes rencontrés dans cette région puante, grouillante de maladies et de pirates.

À Carthagène (en Colombie moderne), les Français découvrirent que l’emplacement de Quito était encore plus malaisé que prévu. Pour y arriver, il fallait, par l’itinéraire le plus direct, remonter le fleuve Magdalena sur six cent cinquante kilomètres avant de tout transférer, hommes et matériel, sur des mules, et de traverser les redoutables montagnes andines pour atteindre Bogotá, à deux mille six cents mètres d’altitude. Les visiteurs devraient alors avancer sur des chemins de plus haute montagne encore, sur environ huit cents kilomètres. M. Hugot, chargé des instruments fragiles, émit le doute que ceux-ci puissent supporter un tel voyage et pencha pour un autre itinéraire qui impliquait de naviguer sur trois cent cinquante kilomètres de plus à bord de la frégate jusqu’au port panaméen de Portobelo. La traversée de l’isthme de Panamá avec force mules et canots les conduisit à Panamá City, la communauté fondée en 1515 et mise à feu et à sang par Henry Morgan en 1670. La région entière grouillait encore de brigands, mais elle était aussi au centre d’un commerce effréné, d’une grande richesse ou d’une extrême pauvreté, et l’endroit où l’on pouvait découvrir de nombreuses marchandises qu’on avait rarement l’occasion de voir sur les marchés européens, telles que l’écorce des jésuites (la quinine), la laine de vigogne, la cannelle, l’or, l’argent et des émeraudes en grande quantité. Panamá City était l’artère palpitante où circulait une grande partie de la richesse de l’Espagne et, aux yeux de La Condamine, tout était magique, si nouveau, si étonnant et si conforme à ses vœux. Cependant, même après avoir atteint Panamá, ils étaient encore loin de Quito.

Un bateau, le San Cristobal, était attendu « sous peu », même si l’unité de temps sud-américaine était difficile à juger. Ulloa, loin de cantonner les Français à la géodésie, recommanda de faire un bon usage scientifique de ce retard. Un groupe entreprit de porter sur la carte la baie de Panamá et un autre préleva des plantes. Leur chef prenait note de tout ce qu’il voyait : les « fins gilets » des femmes, le repos prolongé qu’elles prenaient dans des hamacs et l’habitude de fumer qui était la leur. Il annonça aussi à l’Académie de Paris que les deux ans octroyés pour l’expédition seraient tout à fait insuffisants. Ses hommes et lui étaient encore fort éloignés de Quito et on était déjà en 1736. Enfin le San Cristobal arriva et les scientifiques quittèrent Panamá le 22 février, neuf mois après leur départ de France au mois de mai précédent.

Trois autres mois devaient s’écouler avant d’atteindre Quito. Au cours du voyage, La Condamine, impatient de toucher terre, décida de s’arrêter à Manta tandis que les autres continuaient vers Guayaquil. (Ces deux localités ainsi que Quito sont maintenant situées en Équateur, pays qui s’est séparé du Pérou pendant les troubles révolutionnaires du début du XIXe siècle.) La Condamine, comme il fallait s’y attendre, avait choisi la route la plus difficile mais il fut récompensé quand il assista à l’éclipse de Lune du 26 mars, aperçue au-dessus de grands vols de fous bruns et de pélicans. Il vit des étoiles qu’il était impossible d’observer dans l’hémisphère nord et des personnes d’un genre nouveau (certaines peintes en rouge de la tête aux pieds), ainsi qu’une étoffe s’étirant de façon curieuse que les indigènes appelaient « caoutchouc », fabriquée à partir de la sève d’un arbre. Au moment où Howard Carter jetait un œil dans la tombe de Toutankhamon, on lui demanda ce qu’il voyait. « Des merveilles, des merveilles », fut sa réponse. Charles Marie de La Condamine voyait des merveilles partout où ses yeux se posaient ; il en prenait bonne note et en mesurait chaque détail : il était aux anges.

Pedro Vicente Maldonado, notable de la ville de Quito, gouverneur de la province d’Esmeraldas, était mathématicien, naturaliste et érudit, tout comme La Condamine ; en outre, il parlait espagnol, français et quechua, la langue indigène locale. À l’annonce de l’arrivée de l’expédition, cet homme, légèrement plus jeune que La Condamine, s’empressa de venir à sa rencontre et les deux hommes s’entendirent immédiatement.

L’équipe se reforma et atteignit Quito, la vieille ville construite à deux mille huit cent cinquante mètres d’altitude, prise par les Incas en 1470, conquise par les Espagnols en 1534 et portant le titre d’audiencia – siège central de gouvernement et juridiction territoriale et judiciaire – attribué en 1563 par Philippe II d’Espagne. Tous les citoyens de Quito, ou presque, s’étaient donné rendez-vous pour accueillir les « mesureurs » français ce jour-là. On sonna les cloches, on agita des drapeaux, on dansa, on joua de la flûte ; on n’avait pas vu pareille liesse depuis l’arrivée de la première femme européenne, près de deux siècles auparavant. Le comité d’accueil, mené par le président de l’audiencia, offrit immédiatement aux étrangers des appartements au sein même du Palais. L’hospitalité fut intense et stupéfiante. Toutes les portes vers les territoires espagnols d’outre-mer étaient restées closes pendant deux cent quarante-quatre ans, mais à la première occasion, aussi déplaisant que cela pût paraître aux yeux du Conseil des Indes, le peuple de Quito transforma l’événement en fêtes triomphales.

À cette époque, un tiers de la population était indien, un tiers cholo (métis), un sixième espagnol et un sixième noir. Les Indiens étaient considérés comme légèrement supérieurs aux esclaves – plus on possédait d’Indiens, plus on était riche. Les Espagnols de haut rang se comportaient comme leurs compatriotes en Espagne. En ce qui concernait les Métis et les Noirs, on distinguait leur statut à la couleur et au style de leurs vêtements ; les deux se situaient plus haut dans la hiérarchie que les Indiens, les anciens propriétaires de ce pays. Personne n’était traité avec plus d’indignité que ces pauvres Indiens. C’est sur la misère sordide de ses premiers habitants que les cathédrales de Quito, son palais et le train de vie luxueux de certains avaient été construits.

Les cérémonies de bienvenue de la ville durèrent trois jours au terme desquels, même si les habitants n’arrivaient toujours pas à comprendre pourquoi un tel groupe de savants avait accompli un si long voyage pour simplement prendre des mesures, il était temps de se mettre au travail. Pedro Maldonado, maintenant membre à part entière de l’équipe, semblait peu concerné par les affaires de la province d’Esmeraldas. C’est lui qui conseilla de choisir Yarqui, à quelque vingt kilomètres de Quito, comme point de départ pour lancer le travail prévu sur la forme de la Terre.

Malheureusement, le neveu du trésorier de l’Académie tomba malade. Sa maladie, la malaria, permit au médecin, le Dr Séniergues, d’avoir recours au traitement en vogue à l’époque : la saignée. Les remèdes pouvaient alors être plus dangereux que le mal quand des douleurs rectales, habituelles dans cette affection, étaient soignées comme ici, par un pessaire à base de citron, de poivre et de poudre à canon ! Le pauvre Couplet ne survécut pas à la combinaison mortelle de la maladie et du traitement, il succomba le 17 septembre – seize mois seulement après avoir quitté Paris. Comme le dit Ulloa après avoir observé la rapidité avec laquelle la maladie évolua, la victime « n’avait eu que deux jours pour préparer son passage vers l’éternité ; mais nous avons eu la satisfaction de lui voir remplir son rôle à la perfection ». Ce fut, ajouta Ulloa, « la mort d’une personne dans la fleur de l’âge qui [fut] le plus alarmant ». Quant à La Condamine, qui avait promis de prendre le plus grand soin du parent du trésorier, il fut extrêmement affecté par ce premier grand malheur de l’expédition.

À cette époque, le journal du chef de l’expédition ne mentionne aucunement Jean Godin, futur héros de ce récit. L’homme, peu qualifié, ne faisait pas partie de la hiérarchie. Sans doute accomplissait-il sa tâche avec efficacité, déterminant à l’aide de ses chaînes les distances d’un point à un autre, mais il ne participait pas aux calculs. Il faisait juste partie du groupe qui, encouragé par Maldonado et anéanti par le décès de Couplet, poursuivait son travail.

Il était d’abord nécessaire de dresser la carte du pays. Alors seulement pourrait-on établir les points de triangulation, activité capitale pour affirmer que la Terre était renflée à l’équateur. La région était montagneuse – chacun s’interrogeait encore sur la raison pour laquelle Cayenne, situé beaucoup plus bas, n’avait pas été choisi – et le travail prenait un temps considérable. Le désert se révéla torride le jour et glacial la nuit. Un des Indiens mourut. Louis Godin, le mathématicien, tomba malade. Pierre Bouguer, l’astronome, déjà irascible depuis le début, devint insupportable. L’horloger-instrumentiste Hugot s’inquiéta de la réapparition des engelures dont il était coutumier à Paris. En bref, cela ne devait pas être très plaisant pour La Condamine et Maldonado, qui eux aussi souffraient du froid et de la chaleur. Au moins Jean Godin ne se fit pas remarquer par des plaintes.

Les récriminations espagnoles furent beaucoup plus dérangeantes pour le chef de l’expédition. Les gens du pays devinrent de plus en plus soupçonneux, ce qui était normal avec un groupe d’étrangers mesurant, creusant, rédigeant des rapports tout en utilisant des instruments dont on ne connaissait pas l’usage. Les tourments que les Français devaient affronter ne faisaient qu’ajouter à la méfiance. Il devait y avoir un autre but, plus clair, que cette dispute autour de la forme de la Terre. Peut-être cherchaient-ils à trouver quelque minerai précieux ? Et pourquoi cette région du Pérou ? Pourquoi précisément aux alentours de Yarqui ? Et pourquoi cet empressement à vivre