15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

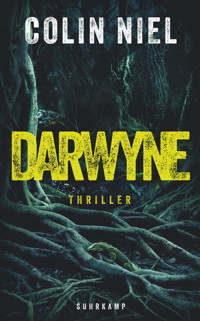

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

In Bois Sec, einem kleinen, elenden Slum im Amazonasgebiet von Französisch-Guayana, lebt der zehnjährige Darwyne mit seiner Mutter Yolanda. Yolanda ist schön, stark und klug. Darwyne ist klein, ein wenig körperlich beeinträchtigt und meistens schmutzig. Er möchte so sehr von seiner Mutter geliebt werden, sie aber hält ihn für ein Monster. Sieben ihrer Liebhaber sind bis jetzt spurlos im Dschungel verschwunden. Ein achter, Jhonson, taucht gerade auf. Auch er bekommt keinen Draht zu Darwyne. Im Gegensatz zu Mathurine, einer Sozialarbeiterin, die versteht, dass Darwyne eine besondere Beziehung zur Natur hat, anscheinend mit den Tieren und den Pflanzen kommunizieren kann und dass er in der Tat »anders« ist, irgendetwas zwischen den Spezies. Und ihr drängt sich mit der Zeit der Verdacht auf, dass Darwyne womöglich mit dem Verschwinden der ersten sieben Lover etwas zu tun hat. Nach einem dramatischen Erdrutsch, der den Slum vernichtet, fliehen Yolanda und Jhonson ‒ ausgerechnet in den Dschungel ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cover

Titel

Colin Niel

Darwyne

Thriller

Aus dem Französischen von Anne Thomas

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Darwyne bei Éditions du Rouergue.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5424.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© Éditions du Rouergue, 2022

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildung: FinePic©, München

eISBN 978-3-518-77899-9

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Darwyne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Danksagung

Fußnoten

Informationen zum Buch

Darwyne

Darwyne

Für alle DarwynesDer Städte und WälderDie nach Liebe hungernUm Aufmerksamkeit betteln

Für die zerstörten KindheitenKindheiten, die Monster erschaffenWie ein Amazonasnach den Bulldozern

1

»Seine Lie-hie-be währet ewiglich …«

Darwyne liebt nichts so sehr wie die Lobgesänge aus dem Mund der Mutter.

»Seine Lie-hie-be vertreibt die Furcht …«

Wenn er es recht bedenkt, mag er kaum etwas an diesen morgendlichen Gottesdiensten der Kirche Dieu en Christ. Das Gefühl des synthetischen Hemdes, das ihm an der feuchten Haut klebt, mag er nicht. Wie die anderen Jungen ihn von der Bank aus, auf der sie jeden Sonntag sitzen wie an einem Schultag, ansehen und denken, er merkt es nicht, mag er nicht.

»Seine Lie-hie-be erweckt uns ganz sanft …«

Den Diakon mit Krawatte mag er auch nicht, den, der neben dem Gitarristen steht. Die weit aufgerissenen Augen und der Schnurrbart erinnern ihn an die Zeit, als die Mutter um Gebete ersucht hatte, gegen die bösen Geister, die ihren Sohn plagten. Das ist schon eine Weile nicht mehr vorgekommen, und Darwyne war damals noch klein, aber er erinnert sich ganz genau daran. Er erinnert sich an die Hände auf Kopf und Schultern, und an Worte, die er nicht verstand, aber die damit zu tun hatten, wie er war. Er erinnert sich an die Arme dieses Mannes, die seinen Oberkörper festhielten, damit er nicht zu seiner Mutter konnte; die war mit geschlossenen Augen ins Gebet vertieft und ignorierte das Weinen und die ausgestreckten Hände. Nein, den Diakon mag er wirklich nicht.

»Seine Lie-hie-be heilt jeden Schmerz …«

Aber seine Mutter von ihrer Liebe zu Gott, unserem Retter, und Jesus Christus, seinem Sohn, singen zu hören, das liebt Darwyne über alles. Er weiß, das darf man nicht sagen, denn sie wird niemals irgendjemanden so lieben wie den Herrn, aber ihm scheint, dass von dieser grenzenlosen Liebe, die sie ganz und gar erfüllt, auch ein kleines Stückchen für ihn selbst bestimmt ist.

Ja, ganz gewiss, ein Stückchen ist für ihn.

Er steht in der schwarzen Hose neben ihr, beobachtet jede Bewegung ganz genau; die zur Zwischendecke erhobenen Hände, wie der Kopf im Takt der Musik auf und ab wippt. Ihre Gesichtszüge, Ohren, Augen, Nase, das Haar straff zu einem tadellosen Knoten hochgesteckt. Und ihren Schmuck und die lackierten Nägel. Darwyne kann nicht anders, er hat zwar andere Frauen beobachtet, wie sie mit dem Kanister in der Hand an der Quelle warten, aber die Mutter findet er einfach herrlich. So eine Mutter, das ist gewiss, gibt es nur einmal in Bois Sec, und vielleicht sogar auf der ganzen Welt, denkt er manchmal. Man muss ja nur mal darauf achten, wie die anderen Gläubigen sie ansehen, die Männer in den geblümten Hemden, die Frauen in den grauen Röcken, die herausgeputzten Kinder. Fast ist es, als würde sie den Gottesdienst leiten und nicht die Pastorin im blitzeblauen Hosenanzug vorne auf dem Podium. Niemand singt die Lobpreisungen mit solcher Inbrunst wie sie. Niemand würde es wagen, ihre tiefe Gläubigkeit anzuzweifeln.

»Seine Lie-hie-be tilgt unsere Makel …«, verkündet sie lautstark mit ausgebreiteten Armen, um sich dem Herrn besser hingeben zu können.

Girlanden aus Krepp schlängeln sich beiderseits des kürzlich erworbenen Beamers unter dem Kirchendach. Stoff- und Plastikblumen in Vasen stehen im ganzen Raum verteilt, und auch das mag Darwyne nicht besonders: Die grellen Farben und der Staub, der sich auf die Blütenblätter legt, haben überhaupt nichts mit echten Blumen zu tun, findet er.

Die Messe zieht sich den ganzen Vormittag hin, auf die Lobgesänge folgen Hoffnungsgesänge, Bekenntnisse, Bibellesungen, die Gläubigen lesen auf dem Smartphone mit. Hundertmal wird der Herr gelobt, wird angefleht, über die Opfer des Brandes zu wachen, der vergangene Woche in einem Viertel ganz in der Nähe zwanzig Häuser verwüstet hat, gottlob gab es keine Toten. Darwyne windet sich auf der hölzernen Kirchenbank, denkt an seine aktuelle Schnitzfigur, die zu Hause in der Wellblechhütte, dem petit carbet, auf ihn wartet und die er hoffentlich bald fertig bekommt, all die kleinen Vorhaben in seinem Kopf, die nichts mit Jesus Christus zu tun haben. Aber er hütet sich, aufzumucken: Er weiß, Gottesdienst ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Er sieht, wie der Plastikbehälter für die Opfergaben herumgereicht wird, hört die Pastorin sagen, Wir wollen Gott nicht enttäuschen, und dass man ihn verehren muss bis in den Tod. Er genießt die letzten Liebesbezeugungen aus dem Mund der Mutter. Und kann nach beendeter Messe endlich aufstehen.

Wenn die Gemeinde noch in Grüppchen vor der weißen Fassade stehen bleibt und sich auf dem lädierten Asphalt Gespräche entspinnen, Gerüchte über anstehende Zwangsräumungen durch die Ordnungskräfte oder dass ein Verein kostenlose ärztliche Sprechstunden anbietet, halten Darwyne und seine Mutter sich nie auf. Sie mag keinen Tratsch, das ist die offizielle Erklärung. Aber Darwyne glaubt, dass es ein bisschen mit ihm zu tun hat, damit, wie er in seiner durchgeschwitzten Kleidung aussieht, Kleidung, die andere Kinder wunderbar tragen können, aber er überhaupt nicht. Die Mutter spannt einen großen Regenschirm auf, damit sie ein wenig Schatten haben, nimmt ihn bei der Hand. Und sagt:

»Los, komm, kleines Opossum. Ab nach Hause.«

Darwyne humpelt hinter ihr her, stolpert über Schlaglöcher. Bis nach Bois Sec ist es ein Stück. Dort gibt es keine Kirche: Falls die Behörden eines Tages beschließen, das Viertel dem Erdboden gleichzumachen, wie es anderswo bereits geschehen ist, soll das Gotteshaus nicht in Gefahr sein. Deshalb marschieren sie unter der Äquatorsonne die brennend heiße Straße entlang, ein ungleiches Paar, sie hochgewachsen und stolz, er linkisch und gebeugt. Sie kommen an der Mechanikerwerkstatt vorbei, Autos mit offenen Bäuchen bis zur Straße. Briefkästen mit ausgebeulten Türchen auf Stangen. Am Eingang einer Gasse steht ein Strommast, er biegt sich unter dem Gewicht von Kletterpflanzen und Kabeln, die in heillosem Durcheinander ans Stromnetz angeschlossen sind: Die beiden gehen nach rechts, ins Viertel hinein. Darwyne ignoriert die Blicke, die an ihm haften wie an einer Kuriosität, schlüpft mit seiner Mutter in die Eingeweide von Bois Sec. Mutter und Sohn kommen an Blech, altem Bauholz, Metallgittern, zerfledderten Planen vorbei: notdürftig zusammengeschusterte Wände von petits carbets, so nennt man hier das, was man eigentlich nicht als Häuser bezeichnen kann. Sie arbeiten sich durch die Siedlung und erklimmen den Hügel, dort oben wohnen sie.

Es hätte ein Sonntag wie jeder andere sein können.

Schon seit einer Stunde sitzt Darwyne an seiner Schnitzarbeit. Er hockt auf einem umgefallenen Baumstumpf, genau zwischen Waldrand und Hütte, und hält die zukünftige Pfeife in der Hand wie ein Künstler sein Meisterstück. So langsam nimmt es Gestalt an, seit drei Tagen arbeitet er daran. Er presst die Lippen zusammen, runzelt die Stirn. Sein Werkzeug ist das Küchenmesser der Mutter, das benutzt sie jeden Abend, und nicht nur zum Kochen. Es ist so lang wie sein Unterarm, aber Darwyne handhabt es mit der Sorgfalt eines Goldschmieds, mit der Klinge macht er Kerben, mit der Spitze Löcher. Tierknochen oder Holzstücke, keiner weiß, wo er die Materialien herhat, die Mutter erwischt ihn manchmal dabei, wie er in der kleinen Rinne herumstochert, in die alle alles Mögliche hineinschmeißen. Er wischt die Späne weg, bläst probehalber ins Mundstück, schmeckt dem so erzeugten Ton nach: Nein, das ist es noch nicht. Er blickt auf, ihm entfährt ein Pfiff, wie nur er es versteht, kurz und hoch aus gespitzten Lippen. Er will die Mutter auf sich aufmerksam machen, die an ihrem Zuber herumfuhrwerkt. Er sieht sie kurz intensiv an, denkt, Hast du das gehört? Schau mal, was ich geschnitzt habe.

Aber die Mutter reagiert nicht, ihr Blick ist fest auf die Wäsche geheftet, als würde sie ihr eigenes Leben waschen. Ihre Hände stecken im schaumigen Wasser, und ununterbrochen rollt sie zusammen und wringt aus, um den Schmutz ihres Alltags loszuwerden. Da verzieht Darwyne das Gesicht und macht sich wieder ans Werk. Er denkt, du weißt doch ganz genau, kleines Opossum, dass du die Mutter, wenn sie zu tun hat, nicht stören darfst. Vor allem nicht, um ihr eins von den Dingern zu zeigen, die sie dich nicht gern basteln sieht. Er schnitzt weiter, macht sich daran, das Loch zu vergrößern, die Kanten abzufeilen. Wiederholt für sich wie ein Mantra, Ja, das ist nur, weil sie zu tun hat, deshalb. Aber er weiß, dass da noch etwas ist: Unter dem dichten Schopf arbeitet es nämlich, auch wenn er nur ein kleines Opossum ist. Und als das Telefon seiner Mutter auf dem Beton vibriert, sie sich hastig die Hände am Saum des Pareos abtrocknet, beginnt er es zu ahnen. Er beobachtet, wie sie in das Gerät spricht.

Und er versteht.

Er versteht, Nein, das ist kein Sonntag wie jeder andere.

Etwas später, als sie ein Paar Shorts von ihm auf die Leine hängt, ruft sie ihm zu:

»Darwyne. Schau nach der Flamme.«

Der Junge reagiert nicht gleich, sie lässt nicht locker:

»Los, los, kleines Opossum. Hör mal auf damit.«

Also beschließt Darwyne, zu gehorchen. Er legt das Messer hin, eine blanke Klinge auf schwarzer Erde, und steht auf. Dann geht er um das petit carbet herum. An der Wand entlang, die unterschiedliche Männer zusammengezimmert haben, wobei jeder die Arbeit seines Vorgängers eingerissen und wieder aufgebaut hatte. Außer Sichtweite der Mutter gelangt er zum hinteren Teil der Hütte, der mit dichtem Gestrüpp zugewuchert ist. Er ruckelt einen losen Stein von der Betonkante weg: der Zugang zu seinem Versteck, eine kleine Vertiefung unter dem Haus. Er allein weiß, wie viel Krimskrams in diesem Loch liegt und wie viel mehr noch an anderen Stellen, alles, was er nicht hierherschaffen konnte. Er legt seine noch nicht ganz fertige Pfeife hinein, setzt den Stein wieder an Ort und Stelle. Und schlüpft in die Hütte.

Der Gaskocher steht auf höchster Flamme, darauf thront der rußschwarze Kochtopf, alles nur ein paar Zentimeter neben dem Sofa. Darwyne dreht am Rädchen der Gasflasche, schaltet die Flamme aus. Er guckt in den Topf, sieht den blaff, ein Fischgericht aus den Antillen, das seine Mutter gekocht hat. Aus Tiefkühlfisch, gestern im Supermarkt gekauft. Und wenn er genau hinsieht, schätzt er, dass das für mehr als zwei Personen reicht.

Und das bestätigt, was er schon ahnt.

Einen Augenblick bleibt er unter dem Dach stehen, das sich im anbrechenden Abend nur mühsam abkühlt. Im sogenannten Wohnzimmer, durch einen geblümten Vorhang vom Schlafzimmer getrennt. Sein Blick wandert über die Halme, die zwischen Brettern und Bruchsteinen durchkommen, sich wie grüne Nähte um das Blech winden. Er beobachtet die Gräser, die aus der rissigen Betonplatte lugen, aufkeimende Blätter in den Ritzen. Pflanzliche Dekoration, die der nahe Wald bis zur Hütte ausgeworfen hat. Die Mutter reißt sie täglich erbittert aus, es liegt ihr am Herzen, den Ort ein bisschen wohnlicher zu machen. Darwyne sieht hinauf zu den Spinnweben, zerschlissene Fasern zwischen Balken und Blech. Und denkt bei sich, dass er sie ruhig wachsen lassen würde, all die Pflanzen, die sich in ihr Wohnzimmer stehlen.

Draußen schabt das Tor über den Boden.

Darwyne schließt die Augen, denkt: Na, bitte, da ist er.

Er hört die Schritte der Mutter durch die Wand, sie ist fertig mit Wäscheaufhängen, hört die Stimmen, aber versteht nicht, was gesagt wird. Er wartet noch ein bisschen, wie um die bereits verlorene Zeit noch auszukosten. Aber seine Mutter ruft:

»Darwyne!«

Da kommt er endlich aus seinem Unterschlupf. Tritt nach draußen unter den dunkler werdenden Himmel, vereinzelt gehen Sterne über den Hütten auf. Und mustert die Gestalt des Mannes, der da vor ihm steht, eine Sporttasche mit all seinen Habseligkeiten über der Schulter. Er wirkt wie ein Riese. Breite Schultern im verwaschenen grauen T-Shirt, schwarze Hose mit Schweißflecken, schwere Stiefel, so, wie Soldaten sie tragen. An der Metallwand neben ihm lehnt eine Motorsense und eine große Machete mit verrosteter Klinge. Sicher für Gartenarbeit. Er guckt auf Darwyne hinunter, den Gesichtsausdruck kennt das kleine Opossum nur allzu gut, aber mögen tut er ihn nicht besonders.

»Das ist Jhonson«, stellt die Mutter mit leisem Lächeln vor.

Der Name gleitet an Darwyne ab wie an einem Vogel das Wasser: Es ist ihm egal, wie er heißt, der Mann mit der Motorsense. Das Einzige, was man sich merken muss, ist, dass er von nun an bei ihnen wohnen wird.

Dass er der neue Stiefvater ist.

Mit zusammengepressten Lippen nickt das Kind, ihm ist klar, dass er da nicht mitzureden hat, dass die Mutter solche Sachen entscheidet, nicht er. Aber er macht sich keine Illusionen, er weiß ganz genau, was Jhonsons Einzug bedeutet.

Er weiß, dass es nun wieder von vorne anfängt.

2

Der Pfad windet sich durchs Unterholz wie eine erdbraune Boa, schlängelt sich zwischen Pflanzen und Wurzeln hindurch zum Waldrand. Mit acht Kilo auf dem Rücken marschiert Mathurine durch Blätter und Schlamm, sie geht langsam in der schwülen Luft. Die gackernden Schreie der Guane auf den bewaldeten Höhen, das Quaken der Allobates aus ihren Verstecken in hohlen Baumstümpfen, die Warnrufe der Schreipihas; sie versteht die Laute der Fauna als Alphabet einer anderen Welt, versucht, die Botschaften zu enträtseln, die im Wald ausgetauscht werden. Die Kolleginnen im Büro halten sie für eine außerordentliche Naturkennerin, sie muss bloß eine Schillertangare erkennen, schon sind sie beeindruckt. Aber obwohl Mathurine viel mehr weiß als diese Frauen, die außerhalb eines Zoos noch nie einen Affen gesehen haben, ist sie sich vor allem ihrer ungeheuren Unwissenheit bewusst. Sie kriegt nur einen winzigen Teil dessen mit, was sich hier abspielt. Sie übersieht so einige Arten, weil die zu unauffällig sind, als dass sie einen Blick darauf erhaschen könnte, übersieht so einige Fährten im schwarzen Humus oder auf den schwitzenden Stämmen. Ganz zu schweigen von dem chemischen Dialog, der anscheinend zwischen den Bäumen untereinander stattfindet. Vielleicht gefällt es ihr hier auch deshalb so gut: Sie hat das Gefühl, dass die Welt, die sie umgibt, ihr Fassungsvermögen übersteigt. Die Gewissheit, dass, was immer sie auch tut, wie viel sie auch lernt, der Amazonas seine Geheimnisse nie ganz preisgeben wird. Seinen Zauber bewahrt, selbst wenn alles andere rationalisiert und domestiziert worden ist.

Sie unterbricht ihren Marsch am Fuß der Baumriesen, gönnt sich einen letzten Augenblick, ein paar hundert Meter vor dem Ziel. Sie lauscht dem Gesang der Vögel, Tyrannen, Amseln, Ameisenwürger, sie schließt die Augen. Denkt: Und wenn du einfach hierbleibst? Wenn du nicht zurückfährst? Für immer verschwindest? Unwillkürlich stiehlt sich ein Lächeln auf ihre Lippen, so aussichtslos wie angenehm. Sie macht die Augen wieder auf, wirft einen Blick auf die Uhr. Sieben Uhr siebzehn: Du möchtest dich mal ein bisschen sputen, altes Mädchen. Also geht sie weiter und tritt schon bald auf die asphaltierte Straße. Entlang des gemähten Straßengrabens ist der Wald sauber abrasiert. Sie geht zu ihrem Auto, das sie am Straßenrand abgestellt hat, macht das Handy wieder an, es war seit gestern Abend aus, keine neue Nachricht. Im Türfach liegt zusammengefaltet der Zettel mit dem Ergebnis ihres Bluttests: Sie liest ihn noch mal, als hätte die Nacht den Lauf der Dinge geändert. Steckt ihn seufzend weg.

Und fährt mit offenen Fenstern auf den dampfenden Asphalt.

Hier und da steigen noch Nebelfetzen aus dem Dschungel auf, den sie weiter aus dem Augenwinkel beobachtet. Die ersten Lücken, die ersten Villen, sie fährt am Sägewerk und dem am Straßenrand aufgestapelten schwarzen Rundholz vorbei, lauter Beweise, dass die eine Welt die andere geschlagen hat. Sie erreicht die Stadt, Wohnviertel am Stadtrand, der Wald wurde auf die paar Hügel verbannt. Sie lässt die Scheiben hoch, macht die Klimaanlage an, manövriert zwischen Mopeds und SUVs hindurch. Wohin man schaut, überall Bauarbeiten, Siedlungen, Einkaufszentren, Schulen; Maschinen schieben Holzabfälle und Laterit zu neuen Bauplätzen. Mathurine wird klar, wie sehr ihr Land sich in wenigen Jahrzehnten verändert hat. Sie erinnert sich noch, dass das Haus dort, das heute von Gebäuden umzingelt ist, in einer Savanne mit ein paar struppigen Palmen stand als sie klein war. Dass auf dem Basketballplatz, wo heute die Jugendlichen aus der benachbarten Siedlung trainieren, ein majestätischer Kapokbaum stand, um den Dutzende Gelbbürzelkassiken herumschwirrten. Sie umklammert das Lenkrad und fährt in die Stadt hinein, eine Blechlawine auf dem Asphalt. Sie macht einen Zwischenstopp zu Hause, duscht in Windeseile, tauscht Drillichhose gegen Jeans, Rucksack gegen Handtasche. Und schon ist sie wieder unterwegs, ordnet die klitschnassen Haarsträhnen, vermeidet den Anblick im Rückspiegel. Auf ins Stadtzentrum, und fast pünktlich.

Die Büros sind direkt an der Straße in einer ehemaligen Kinderkrippe, die nie renoviert wurde, das Schild hängt immer noch am Eingang: die Zeichnung eines Babys im Stil der 1960er Jahre und die damals noch sechsstellige Telefonnummer. Da weiß man gleich, woran man ist, denkt Mathurine jedes Mal, wenn sie dran vorbeigeht. Die Abgeordneten können sagen, was sie wollen, Kinder haben im Moment keine Priorität. Sie geht die Treppe hoch, den Laufgang entlang. Blick auf den Hof der Krippe, in dem früher Kinder spielten, der aber heute eher von Obdachlosen genutzt wird, die unter der Rutsche übernachten.

Das Schild prangt über dem Gittertor:

Kinder- und Jugendhilfe Behörde für Sozialevaluationen

Mathurine durchquert die zum Warteraum umfunktionierte Eingangshalle, an den Wänden hängen Plakate, die für Mobbing in der Schule und Eltern-Kind-Kommunikation sensibilisieren sollen, da können die Familien hier sich schon mal einstimmen.

»Bin da«, ruft sie, als sie an Karines Büro vorbeikommt.

Ihre Vorgesetzte sieht auf, lächelt hinter den runden Brillengläsern hervor, als wollte sie sagen: Schon in Ordnung. Und dass sie ihr keine Predigt hält wegen der paar Minuten Verspätung.

»Alles okay? Du siehst müde aus, finde ich.«

»Nein, nein. Ich war … na ja … ich hab im Wald übernachtet.«

Ihre Chefin runzelt die Stirn.

»An einem Donnerstag? Bist du gestern nach der Arbeit hin?«

»Ja.«

»Ganz allein?«

»Ja, ganz allein. Ich musste mal raus.«

Karine legt besorgt die Stirn in Falten. Mathurine beruhigt sie mit einem verkrampften Lächeln.

»Alles okay, mach dir keine Sorgen.«

Mit der Tasche unterm Arm geht sie in ihr Büro. Carole ist schon da, rechts von ihr stapeln sich die Akten, dazu wie immer die Thermoskanne Kaffee und das Plakat von der Gewerkschaft an der Wand: Sozialarbeiter*Innen – In den Medien kein Wort, aber immer vor Ort. Seit einem Jahr teilen sie sich das Büro, beide erstellen Gutachten: Carole ist Sozialarbeiterin, Mathurine Sonderpädagogin.

»Sie kommen um zehn, oder?«, fragt Carole und genehmigt sich einen tüchtigen Schluck Kaffee.

»Ja, genau. Gehst du dann in den Konferenzraum?«

»Nein, ich nutz die Zeit und fahr mal an der Schule von dem Mädchen vorbei, die Tochter der Parinettes, vielleicht kann ich sie abpassen. Ohne Einverständnis der Eltern, versteht sich …«

»Konntest du immer noch nicht mit ihr sprechen? Wie lange bist du da jetzt schon dran, doch mindestens vier Monate, oder?«

»Fünf. Ich hab’s satt, das kann ich dir sagen. Ich werde eine Übergabe ans Familiengericht empfehlen, wegen Evaluationsverweigerung … Soll die Justiz sich damit rumschlagen, ich hab alles versucht.«

Mathurine verdreht mitfühlend die Augen. Sie setzt sich an den Schreibtisch, der mit Fotos und Mitbringseln von ihren Dschungelexkursionen vollgestellt ist: locker verstreute Samen aller Art, getrocknete Blätter, Schnappschüsse, die sie auf irgendeinem abgelegenen Inselberg im tiefsten Amazonas aufgenommen hat. Und ein paar entsprechende Bücher, in denen sie manchmal zwischen zwei Terminen blättert, ihre Art, um ein wenig Abstand zu der Welt der Kinder- und Jugendhilfe zu kriegen, in der sie sich schon seit zehn Jahren bewegt, in Vereinen und Anlaufstellen für Minderjährige. Ganz bestimmt nicht die Karriere, die sie sich vorgestellt hat, als sie als zwanzigjährige Anthropologiestudentin in der Uni saß.

Noch dreißig Minuten bis zu ihrem Termin. Sie setzt sich vor den Computerbildschirm und liest den am Vortag verfassten Bericht. Zusammenfassung der Fakten, sozioökonomischer Kontext, elterliche Ressourcen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Drei Monate Gespräche und Hausbesuche bei der Familie Janian, eine Drei-Zimmer-Wohnung, deren Zustand nicht mit der neugebauten Siedlung zusammenpasste. Erinnerung an einen schmutzigen Wäscheberg auf dem Balkon, Uringestank, den der vor dem Hausbesuch hastig verteilte Chlorreiniger kaum überdecken konnte. Die Schilderungen des chinesischen Ladeninhabers, der gemeldet hatte, dass die drei Kinder auf den Parkplätzen sich selbst überlassen wurden. Und über ihre Schreie, wenn der Vater seine Wut an ihnen ausließ. Eine Akte wie diese war leider keine Seltenheit.

Carole schaltet ihren Bildschirm aus, stopft Handy und Thermoskanne in die Handtasche.

»Ich hau ab. Viel Glück mit den Zombies.«

»Und dir mit dem unsichtbaren Mädchen …«

Wenn eine von beiden Termine im Büro hat, macht die andere sich rar, Berufsgeheimnis verpflichtet.

Ein paar Minuten später sitzt das Ehepaar Janian Mathurine in den Besucherstühlen gegenüber. Rechts die Mutter mit ihren um die hundert Kilo, eingezwängt in das extra für den Anlass ausgegrabene Stadtkleid, und trotzdem hat es schon Flecken. In ihrem Gesicht liegt eine Mischung aus Resignation, Wut und eigentümlicher Sanftmut, die Mathurine nur schlecht einordnen kann. Links der Vater, der hagere Körper steckt in einem Achselshirt, die Wangen sind eingefallen und faltig. Und dieser Blick, der ständig hin und her huscht, von scharlachroten Äderchen durchzogen. Ein Zombie ist er vielleicht nicht gerade, aber er kann einem Angst machen, der Typ, das stimmt schon. Mathurine versucht, die Stimmung aufzulockern, fragt nach den Kindern, wendet sich an die Mutter:

»Wie geht es Roxane? Hat sie noch Durchfall?«

»Nein, Madame.«

»Ein Glück. Fieber hatte sie ja keins, dann hat sie wohl nur was Falsches gegessen.«

»Ja.«

Der Vater ist nervös, er wippt die ganze Zeit mit dem linken Oberschenkel. Trocknet sich die Handflächen an der Jeans ab.

»Sie wissen, warum ich Sie heute herbestellt habe?«

Hochgezogene Augenbrauen, damit will die dicke Frau wohl sagen, Ja, natürlich weiß sie es. Daher fasst Mathurine noch einmal in möglichst einfachen Worten die Sachlage zusammen. Ab der »Meldung wegen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung« durch die Schulkrankenschwester: Narben auf dem Rücken des Jüngsten, Berichte von Schlägen mit Gürtel und Elektrokabeln durch den Vater. Bis hin zum letzten Hausbesuch, die Mutter lümmelte im chaotischen Wohnzimmer auf dem Klappsofa, suchte nach Worten, als sie die Fragen beantworten sollte. Vater Janian seufzt bei jeder aufgezählten Gewalttätigkeit, schüttelt den Kopf, wirkt eher wütend auf sich selbst als auf die Pädagogin. Die Mutter bleibt gleichmütig, hört mit geschlossenem Mund zu, ohne je zu widersprechen.

»Wir haben schon darüber gesprochen«, sagt Mathurine endlich an beide gewandt. »Ich bin mir sicher, dass Sie das Beste für Ihre Kinder wollen, dass Sie … also, dass Sie sie liebhaben.«

»Ja«, bestätigt der Mann mit seiner kaputten Stimme.

»Die Entscheidung liegt nicht bei mir, das habe ich Ihnen schon erklärt. Aber … ich glaube wirklich, dass eine vorübergehende Inobhutnahme durch eine Pflegefamilie notwendig ist. Dass Sie und Ihre Kinder ein bisschen Abstand voneinander brauchen.«

Keine ersichtliche Reaktion, sie tauschen auch keinen Blick.

»Das wäre erst einmal für sechs Monate. In der Zeit können Sie beide sich auch ein bisschen um sich selbst kümmern. Um Ihre … also, um Ihr Alkoholproblem.«

»…«

»Was meinen Sie?«

Schulterzucken, langes peinliches Schweigen. Hinter der Fassade der Mutter, in den vom ständigen Trinken aufgedunsenen Augen, steht eine riesige Hilflosigkeit.

»Sie wissen ja: Das geht nicht ohne Ihr Einverständnis, es sei denn, wir nehmen den Weg übers Familiengericht.«

»Ja«, sagt die Frau.

»Ja, das wissen Sie, oder ja, Sie sind einverstanden?«

Unsicheres Lächeln.

»Nein, ich meine … Also, ja, ich weiß.«

Mathurine wartet einen Augenblick, seufzt innerlich. Von der Straße her tönt ein Hupen. Der Vater wendet den Kopf ab, mit einem Mal scheu. Als wäre es offensichtlich, dass er nie im Leben die Verantwortung für eine solche Entscheidung übernehmen könnte. Die Mutter rutscht auf dem Stuhl hin und her.

»Die Pflegefamilie. Kümmern die sich auch gut um sie?«

Mathurine zögert.

»Die Unterbringung wird durch die Jugendfürsorge geregelt, nicht durch mich. Aber ich habe vollstes Vertrauen, dass sie die beste Lösung finden. Und ich werde natürlich ein regelmäßiges Besuchsrecht empfehlen.«

Erneutes Schweigen. Die Mutter wendet sich ihrem Mann zu: Von der Seite kann sie keine Unterstützung erwarten. Sie schaut wieder zu Mathurine, holt tief Luft.

»Einverstanden.«

Als das Paar wieder auf dem Heimweg in die Vorstadt ist, druckt Mathurine den Bericht aus, heftet ihn in die Akte, die sie in den letzten drei Monaten angelegt hat. Das Ganze wird an ihre Vorgesetzten weitergeleitet, sie ist jetzt nicht mehr zuständig. Wenn sie davon erzählt, wird Karine ihr bestimmt sagen, dass sie getan hat, was getan werden musste. Dass die Kinder ein anderes Umfeld brauchen, damit sie sich entwickeln und weiter zur Schule gehen können. Dass Vater Janian eine Gefahr für die Allgemeinheit und die Mutter unfähig ist, die Kinder vor seinen gewalttätigen Ausbrüchen zu schützen. Und all dessen ist sich Mathurine durchaus bewusst. Aber sie weiß eben auch, dass sie dieser Mutter nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Sie kann nicht garantieren, dass die kleine Roxane und ihre beiden Brüder nach der Inobhutnahme ein Gleichgewicht finden. Die Realität sieht so aus: Es gibt im Département nicht genug und nicht ausreichend geschulte Pflegefamilien, sodass die manchmal sieben statt der erlaubten vier Kinder aufnehmen müssen. Und innerhalb dieser Familien kommt es regelmäßig zu Tragödien. Minderjährige, die Jüngeren gegenüber gewalttätig werden. Sexuelle Übergriffe auf kleine Mädchen, die man der Mutter weggenommen hat, während die Erziehungshilfe nebenan im Wohnzimmer ihre Telenovela guckt.

Die Gewissensbisse plagen Mathurine jedes Mal, wenn sie so ein Gutachten schreiben muss. Denn seit einem Jahr, seit sie hierher gewechselt ist, ist das ihre Arbeit: evaluieren. Das Risiko evaluieren, dem die Kinder ausgesetzt sind, die Gefährdung evaluieren. Und Lösungen empfehlen, die dann andere in die Tat umsetzen müssen: soziale Betreuung, Erziehungshilfe, Familienmediation … und manchmal Inobhutnahme durch Pflegefamilien und Meldung beim Familiengericht.

Fünfundzwanzig, so viele Evaluationen haben sie und ihre Kolleginnen parallel durchzuführen. Bedenkt man die Anzahl der »Meldungen wegen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung«, die sie jeden Monat erhalten, ist das zu wenig, um alles abzudecken. Aber vor allem übersteigt es das Menschenmögliche. Deshalb liegen die Akten natürlich eine Weile, manchmal monatelang, bis eine Sozialarbeiterin sich endlich darin vertiefen kann. Auf die Gefahr hin, dass die Lage sich in der Zwischenzeit verschlimmert hat.

Mathurine seufzt, redet sich ein: Du hast getan, was getan werden musste, es war das Beste. Sie schiebt die Akte Janian ganz an den Rand ihres Schreibtisches, als ob das ausreicht, um sie aus ihren Gedanken zu verbannen. Und sagt sich: So, die nächste, bitte.

Greift nach der Akte Massily.

Ein zehnjähriger Junge, wenn man dem Papphefter mit seinem Namen drauf glauben darf. Die einschlägige Meldung ist bei der CRIP, der Sammelstelle für besorgniserregende Meldungen, eingegangen, nach einem ebenso lapidaren wie anonymen Anruf bei der Polizei, so steht es im beigelegten Schreiben: Der Anrufer sprach nicht gut Französisch, konnte nur wenige Informationen zum Kind und dem Viertel, in dem es lebt, geben, und sagte so etwas wie: Da stimmt was nicht mit dem Kind, da stimmt was ganz und gar nicht, Monsieur. Aber als derjenige, der den Anruf entgegennahm, anfing, Fragen zu stellen, um die Situation aufzuklären, wurde der Mann ausweichend und legte auf. Mitten in dem dünnen Papierstapel findet sich auch der Bericht einer ersten Evaluation der Lebensumstände des Kindes, die vor zwei Jahren von einer ehemaligen Sozialarbeiterin der Behörde durchgeführt worden ist. Damalige Empfehlung: Verfahren einstellen, die Meldung beruht vermutlich auf einer Falschaussage. Seit Mathurine sich die Akte vorgenommen hat, hat sie der Mutter zwei Briefe geschrieben. Im ersten hatte sie sie zu einer persönlichen Vorstellung ins Büro gebeten. Der zweite war eine Vorladung, das muss sie öfter machen. Keine Reaktion, weder auf das eine noch auf das andere. Genauso wenig wie auf ihre Versuche, sie unter einer Handynummer zu erreichen, bei der stets die Mailbox anspringt. Mathurine reibt sich die Schläfen: Der Anruf bei der Polizei ist schon sieben Monate her, seitdem kann so viel passiert sein, auch etwas Schlimmes. Sie seufzt. Und denkt: Hast nicht wirklich eine Wahl, altes Mädchen, du wirst wohl unangekündigt vorbeischauen müssen.

Ein Hausbesuch bei Darwyne Massily.

3

Darwyne kennt sich aus mit Stiefvätern.

Ihm scheint sogar, dass sein ganzes Kinderleben vom Kommen und Gehen der Männer seiner Mutter getaktet war. Er erinnert sich nicht an Namen oder, besser gesagt, er hat keine Lust, sich daran zu erinnern, deshalb hat er ihnen im Kopf Nummern verpasst: Stiefvater Eins, Stiefvater Zwei, Stiefvater Drei… Denn zählen kann Darwyne, mindestens bis hundert. Er hat also noch Luft nach oben, obwohl er weiß, dass die Mutter bestimmt viel mehr Männer in ihrem Leben hatte als die acht offiziellen. Klar, sie ist ja auch die schönste Frau von Bois Sec, und vielleicht sogar von allen Vierteln der Stadt zusammen. Und auch die mutigste und schlaueste und fleißigste. Es gibt immer einen Kerl, der um sie herumschleicht, sobald der Platz freigeworden ist. Das hat Darwyne schon lange bemerkt, die Art, wie die Männer sie anschauen, als wäre sie Essen auf zwei Beinen. Manchmal fragt er sich, ob er es eines Tages auch so machen wird, ob er um manche Frauen herumschleichen wird wie eine Ratte um die Mülltonnen, später, wenn er wie die anderen geworden ist. Dann denkt er bei sich: Nein, unmöglich, das sind Dinge, die ihn nie betreffen werden.

Seiner Meinung nach sind die Stiefväter immer schlechte Menschen: Manche sind größer als andere, stärker, ruhiger, manche lachen, manche schreien, manche tun nett, um sich bei ihm einzuschmeicheln oder sich vor der Mutter besonders hervorzutun, aber im Grunde sind sie alle gleich. Mit der Zeit und anhand der gesammelten Erfahrungen hat Darwyne gelernt, sich bei dem Thema keine Illusionen mehr zu machen: Er weiß, wie die Dinge anfangen und wie sie enden. Immer auf die gleiche Art, und meistens schlecht, findet er. Eigentlich ist es ein ständiger Kreislauf, nur die Nummern ändern sich.

Und bei dem Neuen, der Nummer acht, wäre es das Gleiche.

Da ist Darwyne sich sicher.

Er vermisst bereits die paar Wochen, die er mit der Mutter allein verbringen durfte, die Zeit zwischen diesem Mann und dem davor, Stiefvater Sieben, der mit Ästen und Stöcken auf ihn einschlug und immer beteuerte, er werde der Mutter ein richtiges Haus bauen, mit Massivwänden und einem Dach, das nicht verrostet war, aber er hatte nie irgendetwas getan. Die Wochen ohne Stiefvater waren wie eine Auszeit. Das Gefühl, dass die Mutter ganz für ihn da war, und ein bisschen für seine große Schwester, die ab und zu vorbeischaute. Das Gefühl, dass sie anders war, die Mutter. Ihm gegenüber aufmerksamer. Und auch nicht so verstimmt, Ja, denkt er, sie war seltener verstimmt. Am besten wäre das ewig so weitergegangen, am besten hätte sie nie wieder einen Mann gefunden. Aber im Grunde wusste er, dass es irgendwann wieder passieren würde. Weil die Mutter sie nämlich braucht, die Männer. Das hat er begriffen, auch wenn er selbst sich sicher ist, dass sie ohne auskommen könnte.

Jetzt wohnt der Mann mit der Motorsense schon eine Woche bei ihnen, überlegt Darwyne, den Hintern auf seinem Baumstumpf, während weiter oben auf dem Grundstück die Machete singt. Und schon jetzt hat sich so Vieles geändert. Der Alltag geht natürlich seinen Gang: Die Mutter ist jeden Tag in der Stadt und kauft Waren, die sie dann ein bisschen teurer im Viertel weiterverkauft, oder sie macht Blätterteigpasteten und frittierte Fischbällchen und verkauft sie abends an die, die keine Lust zum Kochen haben; er, Darwyne, geht weiterhin zur Schule, denn anscheinend ist das wichtig, wenn er als Erwachsener nicht so ein Leben haben will wie die Mutter, denn: Ja, kleines Opossum, eines Tages bist du erwachsen, und dann musst du es machen wie deine Schwester, du musst Mittel und Wege finden, auszuziehen. Aber er merkt ganz genau, dass es zu Hause nicht ist wie sonst, dass weniger Platz für ihn ist.

Weil ein Stiefvater nämlich viel Platz einnimmt.

Von seiner Hühnerstange aus sieht der Junge zu, wie der Mann gegen den Dschungel kämpft. Die Mutter hat ihn schnell eingespannt: Ganz oben auf ihrem kleinen, von Blechwänden umzäunten Grundstück ist der Mann damit beschäftigt, den Wald zurückzudrängen. Mit nacktem Oberkörper und der Machete in der Hand schlägt er auf das Dickicht ein, um das sich seit Stiefvater Sieben keiner mehr gekümmert hat und das der Mutter zufolge die winzige Hütte bedroht. Die Klinge dringt in die Rinde, prallt am harten Holz ab, die Zweige fliegen, man könnte meinen, er versucht seit vorhin, den gesamten Amazonaswald zu roden. Darwyne gefällt das nicht, bei jedem Schlag geht ein Zucken über sein Gesicht, als würde man ihn selbst in Stücke schneiden. Und jedes Mal, wenn der Stiefvater sich in einem Knäuel rasiermesserscharfen Grases verheddert oder mit dem Fuß neben die Palme kommt, in die Ecke, wo Hunderte Feuerameisen ihr Nest gebaut haben und sich auf jedes Stück menschlicher Haut stürzen, sobald man sie stört, denkt Darwyne bei sich, dass ihm das ganz recht geschieht. Auch die Mutter beobachtet mit der Miene der Hausherrin ihren neuen Liebhaber und wirkt zufrieden. Sie sitzt auf der Betonstufe am Hütteneingang und schält Kochbananen, lässt sie in eine rosa Plastikschüssel mit aufgemalten Blumen fallen. Neben ihr liegt ihr Handy und spuckt evangelikale Gesänge aus, sie hört einen christlichen Radiosender.

Ein dumpfer Hieb trifft den Stamm eines Ameisenbaumes, der unter dem Angriff erzittert und dann mit einem Krachen aus Holz und Blättern fällt. Darwyne versteift sich.

»Jetzt guck nicht so«, ruft die Mutter und schält weiter Bananen. »Du weißt doch, dass ich diesen Wald hasse.«

Der Junge runzelt die Stirn, will sich selbst beruhigen: Nicht doch, sie redet nicht von dir. So vergehen die Minuten im Lärmen der Rodung. Die Mutter ist mit Schälen fertig, wischt sich die Hände am Pareo ab. Sie trägt die Schüssel hinein.

Und bald darauf ruft sie:

»Opossum, Hausaufgaben.«

Darwyne schließt kurz die Augen, in seinem Bauch bildet sich ein Klumpen: Hausaufgaben hasst er. Ein Glück, dass es die Mutter gibt und dass sie weiß, wie man ihm auf die Sprünge helfen muss, denn ohne sie würde er nie welche machen, ganz bestimmt nicht. Und er würde sein ganzes Leben lang ein kleines Opossum bleiben. Und nie so werden wie die anderen. Und er würde schlimm enden, arm und einsam und elend, denn dann gäbe es niemanden mehr, der sich um ihn kümmert. Also verlässt er seinen hölzernen Thron. An einem Stück Blech lehnt der Ranzen mit einem Roboterbild drauf, den haben sie bei einem Chinesen in der Stadt ergattert. Er packt die Riemen, schleift den Ranzen über die graue Erde. Die Mutter erwartet ihn in der klebrigen Hitze der Hütte, sie steht neben dem Gaskocher, die Hände noch schmierig von den Bananen. Er setzt sich x-beinig aufs Sofa, an dieselbe Stelle wie gestern, dort, wo eine kleine Delle in der Matratze ist. Er nimmt das Heft heraus, das blaue, schlägt es auf dem Schoß auf. Und während die Mutter ihm hilft, sich zu konzentrieren, versucht er, die Worte auf dem Papier zu entziffern.

Der reißende Wolf.

Ein warmer Schal.

Im roten Auto.

Tut so, als würde er etwas von diesen Adjektivdingern begreifen, von denen der Lehrer immer redet, als wären diese Buchstabenfolgen lebenswichtige Nahrungsmittel.

Noch stärker als tagsüber merkt Darwyne am Abend, was sich seit dem Einzug von Stiefvater Acht alles verändert hat. Die Nacht ist über Bois Sec hereingebrochen, kein Kind spielt mehr auf den erdigen Gassen des Viertels. Offenbar ist es gefährlich, sich um diese Uhrzeit draußen herumzutreiben, nur ein paar Männer machen das, und dieses Gesindel, das man Dealer nennt und das die Mutter verflucht; sie sagt nämlich, wegen diesen Leuten hassen die Leute im Land Ausländer, und auch, dass man denen verbieten sollte, sonntags in die Kirche zu kommen, diesen Parasiten. Deshalb haben sich die Familien in ihre Hütten zurückgezogen.