15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lenos Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lenos Polar

- Sprache: Deutsch

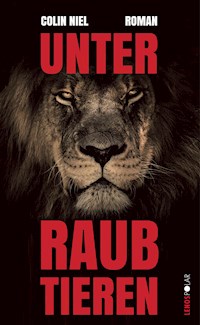

Martin arbeitet als Ranger im Pyrenäen-Nationalpark. Er ist unermüdlich auf der Suche nach Cannellito, dem vermutlich letzten Pyrenäenbären, von dem seit Monaten jede Spur fehlt. Als glühender Tierschützer verfolgt er in seiner Freizeit Jäger in den sozialen Medien, um sie an den Pranger zu stellen. Als er auf ein Foto stößt, das eine junge Frau mit Jagdbogen vor einem erlegten afrikanischen Löwen zeigt, ist er fest entschlossen, sie zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Es beginnt ein atemloses Jagdgeschehen zwischen den Pyrenäen und Namibia, das durch tragische Verknüpfungen in einem Drama für alle gipfelt. Colin Niel legt großartige Fährten und vereint schier unerträgliche Spannung mit poetischen Landschaftsbeschreibungen. Ein scharfsinniger Ökothriller, der die Gefahren des Klimawandels und des Jagdtourismus ebenso wie des Fanatismus bei Naturschützern offenlegt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Martin arbeitet als Ranger im Nationalpark Pyrenäen. Unermüdlich ist er auf der Suche nach Cannellito, dem vermutlich letzten Pyrenäenbären, von dem seit Monaten jede Spur fehlt. Als glühender Tierschützer verfolgt er in seiner Freizeit Jäger in den sozialen Medien, um sie an den Pranger zu stellen. Als er auf ein Foto stösst, das eine junge Frau mit Jagdbogen vor einem erlegten afrikanischen Löwen zeigt, ist er fest entschlossen, sie zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Es beginnt ein atemloses Jagdgeschehen zwischen den Pyrenäen und Namibia, das durch tragische Verknüpfungen in einem Drama für alle gipfelt.

Colin Niel legt grossartige Fährten und vereint schier unerträgliche Spannung mit poetischen Landschaftsbeschreibungen. Ein scharfsinniger Ökothriller, der die Gefahren des Klimawandels, des Jagdtourismus ebenso wie den Fanatismus von Naturschützern aufzeigt.

Colin Niel, geboren 1976 in Clamart, ist eine der grossen Stimmen des französischen Roman noir. Nach einem Studium der Evolutionsbiologie und Ökologie arbeitete er zunächst als Agrar- und Forstingenieur im Bereich Biodiversität, u. a. mehrere Jahre in Französisch-Guayana. Mit einer vierteiligen guayanischen Serie, die vielfach ausgezeichnet wurde, gelang ihm der Durchbruch als Autor. Sein Roman Seules les bêtes (deutsch: Nur die Tiere) wurde von Dominik Moll fürs Kino verfilmt. Heute lebt Colin Niel als Schriftsteller in Marseille.

Colin Niel

Unter Raubtieren

Roman

Aus dem Französischenvon Anne Thomas

Die Übersetzerin

Anne Thomas wurde 1988 in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz geboren und wuchs in Flensburg auf, nachdem sie 1989 mit ihrer Familie aus der DDR geflohen war. Seit 2013 ist sie als freiberufliche literarische Übersetzerin tätig (u. a. Éric Plamondon, Gabriel Katz, Anna Boulanger, Marie Desplechin). Sie lebt hauptsächlich in Paris. Regelmässige Arbeitsaufenthalte in Berlin und London. Anne Thomas organisiert und leitet Übersetzungsworkshops in Schulen in Deutschland und Frankreich und ist als Dolmetscherin bei literarischen und kulturellen Veranstaltungen tätig.

Titel der französischen Originalausgabe:Entre fauvesCopyright © 2020 by Rouergue

E-Book-Ausgabe 2021Copyright © der deutschen Übersetzung2021 by Lenos Verlag, BaselAlle Rechte vorbehaltenUmschlagfoto: IanZA/PixabayeISBN 978 3 85787 992 0

www.lenos.ch

Im Gedenken an ausgestorbene RaubtiereOpfer antiken MassensterbensUnd denen, die zusammengekauertüberleben, tief in uns drin

Inhalt

Die Übersetzerin

PROLOG

30. März

1. BEUTE AUSMACHEN

15. April

17. März

9. März

10. März

16. April

19. März

12. März

13. März

18. April

2. ANPIRSCHEN

24. März

15. März

20. April

23. März

25. März

22. April

25. März

24. April

26. März

27. März

25. April

28. März

26. April

3. NACHSTELLUNG

30. März

28. April

30. März

28. April

30. März

29. April

4. ERLEGEN

30. März

29. April

5. RITUAL

2. April

2. Mai

13. April

EPILOG

10. Oktober

Auswahlbibliographie

Dank

PROLOG

30. März

Charles

Die Zeit war gekommen, sich den Menschen zu stellen, die zweibeinigen Silhouetten ragten in der Dämmerung auf wie wandelnde Bäume, ihm jetzt so nah, kaum drei Sätze, dann hätte er sie, und ihr Geruch, mit nichts zu vergleichen, bitterer Schweiss und ferne Erde, und ihre unverständlichen Laute, und ihre Haut, bedeckt mit anderer Haut, die nicht ihre eigene war, noch nie war er ihnen so nah gekommen, sie hatten ihn erst dazu getrieben, einen ganzen Tag lang hatte er sie gewittert, ihm auf den Fersen, einen ganzen Tag lang herumstreifen im bush, unter den Kameldornbäumen durchkriechen, dicht an den sonnenentflammten Steinmauern entlangstreichen, hundertmal seine Fährte legen, auf und ab, von Busch zu Busch, die Tatzen in die eigenen Abdrücke setzen, unzählige Umwege zwischen den Baumstämmen, alles, damit sie aufgaben, einen ganzen Tag lang Freiwild sein, kein Raubtier mehr, mit der Geduld am Ende, verärgert, Nerven zum Zerreissen gespannt, einen ganzen Tag lang, jetzt hatte er ihn beendet, ihnen bloss nicht diesen Sieg überlassen, nicht er, nicht hier, nicht in dieser Wüste, die er seit jeher durchstreifte, in- und auswendig kannte, die Listen und Tücken, eiskalte Nächte und brennend heisse Tage, die Stunden, wenn Schatten kostbar wurde, die windgeformten Sandmeere, die Wanderdünen, in denen seine Schritte einsanken, wenn die Strausse Reissaus nahmen, die Gewitter, die manchmal tobten und einem bis unter die Augenlider peitschten, die unendlich weiten Wege zwischen mickrigen, salzhaltigen Oasen, wo die Beute trank, die Steinwüsten mit ihrer hundertjährigen Flora, die dort wurzelte, die krummen Stämme von Mopane und Ebenholzgewächsen, die Felswände der ausgetrockneten Flussbetten, wie man sich dort bei der Jagd auf Bergzebras in der Senkrechten bewegen musste, und auch die Strände, der Ozean, der die Skelettküste verschlang, unverhoffte Kadaver gestrandeter Wale und vor Jahrzehnten zerschellter Menschenschiffe.

Von jeher war er der Jäger gewesen, seit seiner Kindheit im Flussbett des Agab, jener allzu fernen Zeit, als er im Rudel jagte, mit seinen Brüdern und Schwestern, seit jener ersten Giraffenjagd, an die er sich stets erinnern würde, als die Junglöwen die Riesin in einem Canyon in die Enge getrieben hatten; jeder seine Seite, jeder seine Aufgabe, den Blick auf die galoppierenden Hufe geheftet, hetzten sie die Beute auf eine alte Löwin zu, die weiter weg lauerte, voller Erfahrung, sprungbereit, sobald der Moment gekommen wäre, der entscheidende, genau berechnete Augenblick, und mit einem ungeheuren Satz warf sie sich auf die Giraffe, versenkte Krallen und Zähne in die Muskeln, die Jägerin klammerte sich fest, Meter um Meter im rasenden Lauf, ignorierte die Tritte, die sie abzuschütteln suchten, zerfetzte Haut und Fleisch, schlug Wunden, die den Geschmack frischen Blutes hatten, hing mit ihrem ganzen Gewicht an der Beute, damit sie strauchelte, um nichts in der Welt hätte sie losgelassen, so sehr brauchten die Löwen dieses Fleisch. Er hatte gelernt, ohne Deckung Beute ausfindig zu machen, nicht einmal ein Grasteppich, in den er sich ducken konnte, er nutzte den geringsten Dunst, um sich unbemerkt an seine Opfer heranzuschleichen, er hatte Genügsamkeit gelernt, hatte gelernt, Perlhühner, Stachelschweine, Kormorane zu erlegen, wenn es an Wild fehlte, Paviane und Gackeltrappen zu jagen, sogar andere Fleischfresser, wenn es ums Überleben ging. Der Jäger war er, er gab die Regeln vor, wurde niemals überrumpelt, deshalb, nein, er würde den Menschen nicht diesen Sieg überlassen, nun war er aus dem Schatten getreten, wollte sich ihnen endlich stellen, lauerte nur ein paar Meter entfernt im Sand, unter einem Strauch voller Krallen, Auge in Auge. Der Wind wirbelte Erdwolken empor, verstärkte die tierischen Düfte, aufgeladen mit der Angst und Spannung der vergangenen Stunden, vorsichtig sog er sie ein, wartete den Moment ab, kampfesungeduldig, doch stets reglos, bis er endlich seine mächtige Gestalt aufrichtete.

Und sich auf sie stürzte.

Sofort durchfuhr ihn der Schmerz.

Die ganze Brust mit einem Schlag in Flammen.

Im Sprung getroffen, setzte er über die Steine wie ein Springbock, das Rückgrat schmerzgekrümmt, die Glieder gehorchten nicht, er landete, beherrschte nichts mehr, rannte wie wild im Kreis durch den Staub, als würde er einen Dämon verfolgen, der an seinem Schwanz hing, in Todesqualen durchfuhren Erinnerungen seinen Schädel, die Festmähler der letzten Wochen in den Kraals*, die Schreie seiner Beute, als er sie tötete, die Schüsse der Menschen, die den Himmel selbst zerrissen, und die Blüte seines Lebens, jene längst vergangenen Zeiten als Alphamännchen, die brutale Entmachtung, deren Narben er noch in sich trug, in seinen Stolz gekratzt, Ruhmesstunden und Niederlagen in dem brennend heissen Land, misslungene Jagden und herrlichste Beutezüge, mit gewaltigen Sprüngen suchte er nun das Weite, floh ins Dickicht, um vielleicht zu überleben, weg von diesem verfluchten Ort, zu dem er sich nie hätte vorwagen sollen, er, der sich so stark vorkam, taumelte Meter um Meter mit unsicheren Schritten schwankend über Geröll und geknickte Halme, nichts Königliches mehr, nichts Fürstliches mehr, durchschlagene, zitternde Muskeln, er wuchtete seinen Leib voran, so weit er konnte, schöpfte aus den Reserven, seinem Überlebensinstinkt.

Und fiel, unfähig weiterzukämpfen, auf die Seite.

* Afrikaans für ›Viehpferch‹; früher kreisförmige Siedlung, heute kreisförmiges Viehgehege, vor allem im südlichen Afrika. (Anm. d. Übers.)

1. BEUTE AUSMACHEN

15. April

Martin

Ehrlich jetzt, ich schäme mich, dass ich ein Mensch bin. Ich wäre lieber ein Raubvogel gewesen, riesige Schwingen, über dieser Welt kreisen, mit der Gleichgültigkeit der Mächtigen. Ein Tiefseefisch, irgendwas Monströses, dem tiefsten Schleppnetz fremd. Ein Insekt, kaum zu sehen. Alles, nur nicht Homo sapiens. Alles, nur nicht dieser Primat mit anomal grossem Gehirn, auf den die Evolution mal lieber hätte verzichten sollen. Alles, nur nicht der Schuldige am sechsten Massenaussterben auf diesem elenden Planeten. Denn die Menschheitsgeschichte ist vor allem das. Die Menschheitsgeschichte ist die Geschichte eines massiven Rückgangs der Fauna, ein endloser Verlust. Die Geschichte der Mammuts, der Wollnashörner, der Säbelzahntiger, der Höhlenbären, der Auerochsen, die Europa bevölkerten und innerhalb von ein paar Jahrtausenden von unseren Vorfahren ausgerottet wurden. Es ist die Geschichte der Riesenbiber und der sechs Meter langen Faultiere, die ausstarben, nachdem die ersten Menschen über die Beringbrücke nach Amerika gekommen waren. Im Australien vor 50 000 Jahren ist es die Geschichte der Riesenkängurus, der Beutellöwen, der Diprotodons, dieser Megafauna, die für immer verloren ist. Es ist mittlerweile bekannt: Jedes Mal, wenn unsere Scheissahnen irgendwo den Fuss hinsetzten, gab es ein Massensterben. Der einzige Unterschied zwischen denen und uns ist das Tempo, in dem wir heute unsere Umwelt vernichten. Darin sind wir unschlagbar, das ist mal sicher: zweihundert ausgestorbene Wirbeltierarten in nicht mal einem Jahrhundert, kein anderes Tier kann mit so einem Rekord aufwarten.

Über solche Dinge grübelte ich nach, als Antoine und ich im Morgengrauen die Tanne erreichten. Den ganzen Aufstieg lang hatte ich über das Foto nachgedacht, das diese Gedanken ausgelöst hatte. Ich kriegte es unmöglich aus dem Kopf, das Scheissbild hatte sich mir eingebrannt wie ein Kindheitstrauma.

Da stand der Baum senkrecht am Rand des Pfades. Der war unter dem Teppich aus Buchenblättern und dem Altschnee, der selbst auf den Südhängen noch immer nicht schmelzen wollte, kaum zu sehen. Der Stamm war mit Aststummeln gespickt, wie Eisenstacheln an einer Art mittelalterlichem Folterinstrument. Ich sah den Hang runter, wo sich unsere menschliche Fährte verlor, atmete die frühmorgendliche Luft ein, sie fuhr mir eiskalt in die Lungen. Wir hatten ganz schön klettern müssen, und weil wir keine Ski dabeihatten, waren wir auf den letzten Metern ziemlich tief im Schnee eingesunken. Aber ich war nicht ausser Atem, nein, ich bin nicht der Typ, der sich von einem kleinen Schlussanstieg beeindrucken lässt. Anders als Antoine, dem ich zurief: »Jetzt bereust du deine Kippe von gestern Abend, was.«

»Keine Ahnung, was du meinst«, sagte er, dabei bildeten sich permanent Atemwölkchen vor seinem Mund.

Der Buchen-Tannen-Wald streckte seine Stämme den Gipfeln entgegen, die irgendwo in der Wolkendecke ertranken. Dort oben erahnte ich Sommerweiden, Pässe und Grate, die unter der Schneedecke dieses völlig gestörten Winters auf ihren Auftritt warteten. Auf den Stämmen um uns rum waren massenweise Flechten, von den Ästen hing Usnea, wie ineinander verwickelte Bärte. Ein toter Baum stand noch immer aufrecht, wie eine Kerze, die niemand je anzünden würde. Ein Specht hatte auf der Suche nach Haus- oder Alpenböcken ins Holz gehackt und die Borke abgelöst.

»Matin, fais lever le soleil …«, trällerte Antoine, wobei er die sinnliche Stimme von Gloria Lasso nachahmte. »Matin, à l’instant du réveil … Viens tendrement poser … tes perles de rosée …«*

Ich hab nie kapiert, woher jemand in seinem Alter so viele alte Schnulzen kannte. Ich unterbrach ihn sofort: »Komm, gib mir mal die Lampe.«

Er seufzte, dann zog er die Handschuhe aus und holte die Taschenlampe aus dem Rucksack. Ich hielt sie waagerecht und inspizierte den Stamm der Tanne. Ich musterte jede kleine Rille in der Rinde, jede Verletzung in der hölzernen Haut des Riesen. Ich untersuchte auch das Stück Draht, das letzten Herbst ins Holz geschraubt worden war. Auf Wadenhöhe entdeckte ich ein Fellbüschel, es war an einem Stück Borke hängengeblieben, ich prüfte Form, Farbe, die dickere Haarwurzel.

»Wildschwein?«, fragte Antoine.

»Wildschwein«, bestätigte ich seufzend.

Mein Kollege kauerte zwischen den Wurzeln und siebte händeweise die Erde, Pflanzenreste, Steine, frischer Humus. Ich sah ihm zu, wie er jeden Krümel durch die Finger rieseln liess, wollte sichergehen, dass ihm nichts entging. Nicht dass ich ihm nicht vertraue, aber na ja. Als er nur noch eine feine Schicht Erde an den Händen hatte, pustete er drauf, richtete sich auf und sagte ohne eine Spur von Bedauern in der Stimme: »Nada.«

Wie auf Knopfdruck legte ich los: »Nada? Ist das alles, was dir dazu einfällt?«

Er lächelte, als wollte er sagen Du änderst dich auch nie. »Martin, jetzt fang nicht wieder an …«

»Womit denn anfangen? Wir haben den 15. April, seit eineinhalb Jahren nicht die geringste Spur, den ganzen Winter kein einziger Abdruck, nicht ein Scheisshärchen an den Hunderten von Bäumen, die wir beobachten. Seit eineinhalb Jahren gehen nur noch Wildschweine und Füchse in die Fotofallen. Und du, du bist genau wie alle anderen: Es ist dir scheissegal.«

»Ist es nicht, ich bin bloss geduldig. Der Winter dauert halt, und er hat’s nicht eilig, aus seiner Koje zu kommen, das ist alles. Der hat eine hübsche Höhle gefunden und wartet gemütlich die Schneeschmelze ab, ehe er mit der Bärzeit anfängt. Denk dran, wie wir vor fünf Jahren vierzehn Monate lang keine Spur von Néré hatten. Wir haben uns ganz umsonst Sorgen gemacht: Er war einfach nur in die Haute-Garonne abgewandert.«

»Und du, denk mal an Claude, 94«, sagte ich barsch. Die Arme: Es hatte drei Jahre gedauert, ehe man ihren Kadaver am Fusse des Pic de la Cristallère fand. Die Kerle hatten ihn gut versteckt.

Darauf sagte Antoine nichts: 1994 war er noch aufs Gymnasium gegangen. Er holte getrocknete Aprikosen aus dem Rucksack und ass sie schweigend. Und ich hatte wieder einmal das Gefühl, dass ich der Einzige war, den Cannellitos Verbleib wirklich kümmerte, der letzte Bär mit ein bisschen Pyrenäenblut, der noch auf der Suche nach einem Weibchen durch diese Wälder streifte, finden würde er keins, weil die Jäger alle abgeknallt hatten. Sogar seine Mutter, die 2004 getötet worden war und mir so sehr fehlte, als wäre sie ein Familienmitglied gewesen.

Ich schaute forschend nach rechts zu der Schneise, die sich zwischen Buchenblättern und Tannennadeln auftat. Ganz unten erahnte man die Schieferdächer des Dorfes, das der Nebel bald entschleiern würde, die noch dunklen Häuser.

Ohne Antoine anzusehen, sagte ich ihm, was ich von der Sache hielt: »Ihr könnt euch alle einreden, was ihr wollt, ich bin mir jedenfalls sicher, dass die ihn abgeknallt haben. Wahrscheinlich im Herbst bei einer Treibjagd. Und wenn man ihn dann findet, sagen die Jäger, es wär ein Unfall gewesen.«

Er musterte die Wolkendecke, sie schnitt die Wipfel glatt ab, als wären sie geköpft.

»Du weisst immer alles besser, Martin. Aber das ist Quatsch, glaub’s mir.«

Doch meiner Meinung nach wollte er vor allem sich selbst überzeugen. Denn solche Anschuldigungen gehörten sich nicht für Nationalparkranger.

Wir standen auf dem Pfad und rasteten ein Weilchen, sahen zu, wie der Tag das Aspe-Tal eroberte, die Strasse unten, über die bald Lkws aus Spanien rauschen würden, zum Vorschein brachte und die Druckstollen der Kraftwerke, die wie krepierte Riesenschlangen die Hänge verschandelten.

»Es ist saukalt, wollen wir?«, meinte Antoine. »Ich will den Mädchen einen Kuss geben, ehe sie in die Schule müssen.«

Ich nickte, warf einen letzten Blick zu den Gipfeln, richtete Anorak und Mütze. Und los ging’s mit dem Abstieg, Schnee und nasse Blätter an den Schuhen, Antoine sang leise irgendein altes Chanson vor sich hin. Wir pflügten durch den Wald, an Buchsbäumen und schmaler werdenden Bergwiesen vorbei, liefen am Rand schwitzender, vereister Felswände lang. Was das Wetter anging, kapierte ich gar nichts mehr: Erst war Anfang des Jahres fast nichts runtergekommen, dann war es den ganzen März über richtig frühlingshaft gewesen, der Schnee war allmählich geschmolzen. Und nun kam noch mal ein ordentlicher Kälteeinbruch, für die nächsten zwei Wochen war wieder Schneefall vorhergesagt worden. In den Skigebieten zog man lange Gesichter: Der Schnee kam mehr oder weniger dann, wenn sie zumachten, und in den kommenden Jahren würde es wohl kaum besser werden. Aber auch das schien keinen zu interessieren.

Es war richtig hell, als wir siebenhundert Meter weiter unten endlich aus dem Eichenwald rauskamen. Unser Revierauto stand im Schlamm, das Nationalparklogo löste sich halb ab. Antoine flüchtete sich ins Innere, drehte die Heizung voll auf. Seit dort oben hatten wir praktisch kein Wort gewechselt.

»Apropos Jäger«, nahm er unser Gespräch von vorhin wieder auf, »hast du das von den Supermarktleitern mitgekriegt? Die kündigen mussten, weil sie in Afrika auf Krokodiljagd waren?«

»Jupp. Wobei, soweit ich weiss, waren’s nicht bloss Krokodile.« Das sagte ich so nebenbei, als hätte ich es auch nur in der Zeitung gelesen.

Er liess den Motor an, fuhr auf den Waldweg. »Klar, das sind wirklich Idioten, ich versteh nicht, wo da der Spass ist, so viel Kohle ausgeben, damit man einen Elefanten oder eine Giraffe erlegen darf, und man muss schon selten dämlich sein, hinterher noch Jagdfotos zu posten. Aber das ist ja ausgeartet, die Adressen wurden veröffentlicht, die Leute haben Morddrohungen bekommen, ihr Unternehmen hat sie fallenlassen …«

Ich zog die Nase hoch und sagte: »Na und? So hören sie vielleicht wenigstens damit auf.«

Danach herrschte Stille. Was bedeutete, dass Antoine die Dinge definitiv anders sah als ich. Schweigend fuhren wir am eisigen Gave d’Aspe entlang, passierten nacheinander die Riegel, die das Hochtal isolierten. Bis zur Bedous-Ebene mit ihren Ophitkuppen und Wiesen, auf denen ein paar Kühe grasten, ehe es hinauf auf die Sommerweiden ging. Antoine parkte vorm Verwaltungsgebäude, unter einer Wolkendecke luden wir die Ausrüstung aus, Antoine machte, dass er heimkam, um seine beiden Töchter zu sehen. Und ich ging rein und setzte mich vor den Computer. Ich schrieb das Protokoll unseres Kontrollgangs: nada, wie Antoine gesagt hatte.

Immer noch nichts von Cannellito.

In meinem Postfach wartete eine E-Mail, dir mir nicht besonders gefiel. Ich öffnete sie und erfuhr, dass unser Gebietsleiter, mein Vorgesetzter, mich noch mal wegen der Geschichte mit dem zerstochenen Reifen sprechen wollte. Wenn möglich morgen. Ganz ehrlich, ich verstand nicht, wieso die wegen einem Reifen so einen Aufstand machten. Das war letzten Oktober gewesen: Ich war eines Morgens auf das Auto von Wildschweinjägern gestossen, die gerade in ihrer Jagdhütte das Blutbad vorbereiteten. Und da ich den Verdacht hatte, dass die ihre Treibjagd wieder dort veranstalteten, wo der Bär sich aufhielt, hatte ich nicht widerstehen können. Bloss war ich erwischt worden, auch noch in Dienstkleidung. Ich schrieb zurück Morgen geht klar. Aber wenn ich richtig drüber nachdachte, machte ich mir keine grossen Sorgen wegen der Unterredung: Ich arbeitete am längsten von allen hier und war am qualifiziertesten. Sie brauchten mich viel zu sehr, damit der Laden lief.

Nach unserer frühmorgendlichen Runde schien es ein ruhiger Tag zu werden, und die Büros waren leer. Der Chef war bei irgendeinem Meeting, kuschte vor wer weiss welchem Bauernverband, und ein Team war Richtung Lescun-Höhen aufgebrochen, um die Beschilderungen für Wanderer zu reparieren. Deshalb wartete ich nicht, bis ich zu Hause war, sondern loggte mich in die Facebook-Gruppe ein, die ich anonym seit ein paar Monaten gemeinsam mit zwei anderen Aktivisten betreute, denen ich noch nie begegnet war, die aber meine Überzeugungen teilten.

STOP HUNTING FRANCE, so hiess die Gruppe. Anfangs tauschten wir nur Informationen aus, liessen Petitionen herumgehen, damit die Jagd in Frankreich und weltweit verboten wurde. Aber im Laufe unserer Recherchen und weil unsere Quellen sich deckten, hatten wir beschlossen, konkreter zu handeln. Wir hatten uns näher mit Trophäenjagd beschäftigt, mit diesen Rohlingen, die zum Spass in fernen Ländern Tiere töteten, wie Luc Alphand, der ehemalige Skirennläufer, zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil er auf Kamtschatka Braunbären und Riesenwildschafe abgeschossen hatte. Verzeihung, nicht abgeschossen: erlegt, das war der Begriff, den solche Leute verwendeten. Wir hatten festgestellt, dass im Netz nicht nur Amerikaner neben ihren Opfern posierten, auch in Frankreich gab es einen Markt und einen hübschen Haufen Unternehmer oder reiche Ärzte, die diesen Praktiken frönten. Diese Welt war ausserdem gar nicht so geheim, wie ich gedacht hatte: Wenn man sich die Zeit nahm, ein bisschen zu suchen, Website für Website, Profil für Profil, fand man am Ende immer die Identität der Jäger raus, denn oft posteten sie selbst ihre Jagdfotos in den sozialen Netzwerken und gaben noch damit an. Sobald wir also im Web auf eins dieser Bilder stiessen, begannen wir online mit unseren Ermittlungen, um die Täter zu identifizieren. Und da kein Gericht sie je verurteilen würde, veröffentlichten wir alles, was wir über sie rausfanden: Name, Adresse, Telefonnummer. Dann überliessen wir sie der Öffentlichkeit, die, wie wir wussten, voll hinter der Sache stand, ob es den Politikern nun gefiel oder nicht, die waren bei diesen Themen immer viel zu langsam.

Vor Antoine würde ich damit nicht angeben, aber die Supermarktleiter, die hatten kündigen müssen, weil sie mit ihren Krokodilfotos, aber auch mit Bildern von Flusspferden und sogar Leoparden Wirbel verursacht hatten, die hatten wir aufgestöbert. Eigentlich war es kaum der Rede wert, wir hatten lediglich die Fotos wieder ausgegraben und sie sichtbarer gemacht, den Rest hatte die Magie der sozialen Netzwerke besorgt. Ich sah uns als Whistleblower in Sachen Tierschutz, die Tiere hatten es bitter nötig. So hatte ich das Gefühl, irgendwie meinen Teil zu leisten. Jedenfalls mehr als mit meiner Arbeit im Nationalpark. Und auch mehr als die sogenannten Umweltminister, die liessen sich letztendlich immer von der Jagdlobby überfahren, die im Élysée-Palast ebenso ein und aus ging wie im Restaurant um die Ecke. Ich hoffte, dass es uns früher oder später gelang, den Import von Trophäen auf französischen Boden ganz zu verbieten. Das wäre schon ein grosser Sieg.

In der Facebook-Gruppe hatte sich seit meinem letzten Log-in einiges getan. Einer der Administratoren hatte die vollständigen Kontaktdaten eines Apothekers sowie sämtliche Fotos von seiner Jagd auf Pflanzenfresser in Kanada, auf Neukaledonien und in Südafrika gepostet. Dazu die Anweisung an unsere Follower:

Jerem Nomorehunt: Bitte blamiert diesen Killer bis auf die Knochen. #BanTrophyHunting

Auf den Fotos, eins widerlicher als das andere, posierte der Mörder neben dem Kadaver seiner Beute, darunter bereits zahlreiche Kommentare anderer Nutzer, was zeigte, das sie ebenso schockiert waren wie wir.

Stef Galou: Scheisshaufen.

Hugues Brunet: Menschlicher Abfall, Drecksack.

Stophunt: Selbst im Tod strahlen die Tiere eine Würde aus, die dieser Wichser nie erreichen wird!!!

Lothar Gusvan: Nur Abschaum wie der kann sich über so ein Massaker noch freuen.

Ich widerstand und setzte nicht noch eins drauf, das war nicht meine Aufgabe. Ich scrollte durch die Seiten und hoffte, dass dieser Apotheker bis nach Hause verfolgt wurde.

Aber vor allem hatte ich mich so schnell nach der Bergtour eingeloggt, weil ich das Foto wiederfinden wollte, das mir seit dem Vortag nicht aus dem Kopf ging. Ein paar Klicks später erschien es erneut gross auf meinem Bildschirm. Es war ganz anders als alle, die ich bisher gesehen hatte. Eine Nachtaufnahme mit Blitz. Im Vordergrund eine junge blonde Frau, man sah ihren Oberkörper bis zum Bauch, sie hielt mit ausgestrecktem Arm einen Jagdbogen. Aber sie posierte nicht, lächelte nicht wie all die anderen, die ich normalerweise durchs Netz geistern sah. Nein, ihr Blick war hart, die Lippen zusammengepresst, man ahnte die Mordlust, die sie antrieb. Das, was tief in ihr drin vorging. Dahinter sah man eine afrikanische Savannenlandschaft mit Büschen. Und einen riesigen Löwenkadaver. Ein Männchen mit schwarzer Mähne, eine herrliche Trophäe, wie es diese Unmenschen ausdrückten. Nur war dieser Löwe nicht in Szene gesetzt worden, wie Jäger es normalerweise tun, um ihr Verbrechen runterzuspielen. Nein, er lag ausgestreckt im Gras, den Kopf auf der Seite, eine rote Wunde am Halsansatz, blutiges Fell. Einen Moment lang betrachtete ich die Szene, konnte den Blick einfach nicht vom Kadaver der grossen Raubkatze abwenden. Mir zog sich richtig das Herz zusammen, als läge dort die Leiche von jemandem, der mir nahestand. Wie an dem Tag, als Cannelle getötet worden war.

Dieses Foto ähnelte keinem anderen.

Dieses Foto zeigte einen Mord in flagranti.

Aber es war auch deshalb besonders, weil es unseren Nachforschungen standhielt. Bisher war es keinem von uns gelungen, die Identität der Bogenschützin herauszufinden. Ich schrieb Jerem Nomorehunt, der gerade online war:

Martinus arctos: Hast du schon was über die Blondine rausgefunden?

Jerem Nomorehunt: Nein, hab den ganzen Abend gesucht, kam nix bei rum. Die Fotze macht einen auf diskret. Und es sieht so aus, als hätte sie grad erst ihr FB-Konto eröffnet.

Das Foto war am Vortag aufgetaucht, am späten Nachmittag, ein Nutzer hatte es entdeckt und sofort an uns weitergeleitet, ehe es massenhaft geteilt wurde und einen Shitstorm entfesselte. Jerem Nomorehunt war es gelungen, die Quelle ausfindig zu machen: Das Foto war am 13. April auf Facebook gepostet worden, wohl von der Jägerin selbst, wie wir annahmen. Ihr Nickname war Leg Holas, und das war eigentlich auch schon alles, was wir von ihr wussten. Das Profil war öffentlich, aber so gut wie leer, keine Stadt, nicht mal ein Land. Jerem meinte, sie hätte ein Ami-Gesicht, aber das war nur eine Hypothese. Ich versuchte wieder, mehr herauszufinden, klickte auf alle Links, die ich finden konnte, ich wollte sie aufstöbern und endlich den Jagdgegnern auf der ganzen Welt ausliefern. Aber jedes Mal kam ich wieder am selben Punkt raus. Genauso vage wie die Umrisse der zusammengeballten Wolken am Pyrenäenhimmel.

Die Mörderin mit dem brutalen Blick war ein echtes Rätsel.

*Chanson d’Orphée, Gloria Lasso (1922–2005). In diesem Lied besingt die französisch-spanische Sängerin auf kitschige Weise den frühen Morgen. (Anm. d. Übers.)

17. März

Apolline

Heute werde ich zwanzig. Mein erster birthday ohne Maman. Der schönste Geburtstag, noch ehe ich das wunderbare Geschenk ausgepackt habe, das Papa mir machen wird, und zugleich der traurigste, weil sie mir schrecklich fehlt. My God, mir fällt ein, dass ich im selben Zimmer darauf warte, dass sie mich rufen, wie an meinem zehnten Geburtstag, als wäre ich nie älter geworden. An den Wänden hängen noch die Poster des kleinen Mädchens, das ganz besessen von wilden Tieren war und Dokus geradezu aufsog: ein Wolf, eine Elenantilope, ein Wanderfalke. Und natürlich mein Grizzly, den ich nach dem Familienurlaub in den Rockies an die Wand gepinnt hatte. Ich tigere total aufgeregt vor dem Himmelbett auf und ab, werfe ab und zu einen Blick aus dem Fenster, zu den Weinstöcken im Regen. Wie ein Kind trete ich auf der Stelle und versuche zu erraten, was sie unten wohl für mich aushecken. Eigentlich habe ich keine Ahnung, wen sie eingeladen haben, ich hab nur ihre gedämpften Stimmen gehört, versucht, den einen oder anderen Cousin zu erkennen.

»Apo!«, ruft Amaury schliesslich. »Du kannst jetzt runterkommen.«

Ich grinse von einem Ohr zum anderen, als ich endlich die Tür aufstosse. Ich springe die Treppe runter, ins grosse Wohnzimmer. Und halte mir gerührt eine Hand vor den Mund, als sie, dicht gedrängt unter dem riesigen Rothirschgeweih, losdröhnen: »Al-les Gu-te zum Ge-burts-tag, Apo!«

Es sind mindestens dreissig Leute. Mit Tränen in den Augen schaue ich jeden Einzelnen an. Meine beiden grossen Brüder, Amaury und Enguerrand, sehen mich mit gutmütiger Belustigung an, zur Feier des Tages tragen sie Krawatte, stolz, das Geheimnis in den letzten Wochen nicht verraten zu haben. Meine Cousins und Cousinen, die extra aus der Île-de-France und dem Poitou angereist sind. Selbst Maribé, Hippielook und Silikonbrüste, obwohl sie sonst Familienfeiern wie die Pest meidet. Und dann natürlich Sandra, meine einzige echte Freundin seit dem Gymnasium. Papa steht am Rand, ganz Patriarch, froh, dass ihm die Überraschung gelungen ist, und hat das iPhone auf mich gerichtet, um meine Reaktion zu filmen, die Freude seiner heissgeliebten Tochter zu verewigen. Er beobachtet hinter dem Minibildschirm, wie ich lache, hebt die Brauen, gibt mir einen Luftkuss. Ich zwinkere ihm zu. Auch ein paar Freunde von ihm sind gekommen, darunter Daniel Laborde, der Präsident des regionalen Jagdverbandes. So viele Leute, die meinetwegen da sind, das bin ich nicht gewohnt, aber ich muss zugeben, ich bin total gerührt.

»Die ganzen Vagabunden standen draussen herum, sie wollten ihre Zelte im Garten aufschlagen«, sagt Papa. »Da hab ich sie reingelassen, ich hoffe, du bist mir nicht böse.«

»Du bist dumm, Papa. Ich hab dich lieb, aber du bist echt dumm.«

Er kichert, freut sich über seinen eigenen Witz. Sie singen Happy birthday to you, Apo, Enguerrand holt den Kuchen, eine Art mehrstöckige Minitorte von Saint-André mit zwanzig dicken Kerzen, die ich auf einen Schlag auspuste, woraufhin alle applaudieren. Amaury hüpft ungeduldig auf und ab und trompetet: »Geschenk! Geschenk! Geschenk!«

Alle sehen zu Papa.

»Geschenk? Was denn für ein Geschenk? Also ich hab nichts …«

»Papa …«, stöhnt mein Bruder.

»Ach, hätte ich was kaufen sollen? Das hat mir keiner gesagt! Sonst hätte ich doch eine Kleinigkeit besorgt, einen Schlüsselanhänger oder so …« Unter dem gezwungenen Lachen der Anwesenden zieht er das Theater noch ein bisschen in die Länge. Dann knickt er ein: »Na gut, dann bringe ich es mal her.«

Er holt ein grosses, über einen Meter langes Paket aus dem Versteck auf der Veranda, legt es vor mich hin.

»Okay, es ist ein ziemlich grosser Schlüsselanhänger.«

»Hahaha!«

Ich errate schnell, was es ist. Ich beginne mit dem Auspacken, die Gäste, von Papa und Amaury eingeweiht, tuscheln untereinander. Ich wickele den riesigen Bogen Geschenkpapier ab, sehe den schwarzen, rechteckigen Koffer, öffne die vier Schlösser, klappe vor aller Augen den Deckel auf.

Und nehme endlich den Bogen beim grip, erstaunt, wie leicht er ist.

»Wow … Papa, der ist mega.«

Ernsthaft, genau von diesem Modell habe ich geträumt, um meinen aufrüstbaren Stinger Extreme zu ersetzen, den ich seit der Pubertät benutze: ein Mathews AVAIL. Der letzte Schrei unter den Compoundbögen, Hightech, leicht und kompakt, speziell für Frauen entworfen, mit zwei Cams statt nur einer wie beim Stinger. Laut den Testergebnissen, die ich im Internet gelesen habe, erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu dreihundertzwanzig fps* und ist unglaublich präzise. Ein Kleinod des Bogensports.

»Zuggewicht?«

»Fünfzig Pfund«, antwortet Papa.

»Und der Auszug ist schon eingestellt«, erklärt Amaury.

»Sechsundzwanzig Zoll?«

»Sechsundzwanzig Zoll: Apolline-Grösse.«

»Das ist mega. Echt, total krass.«

Ausserdem ist er fully equipped: Sehnenstopper, 5-Pin-Bogenvisier aus Glasfaser, Pfeilauflage, an der rechten Seite hängt ein Köcher, das volle Programm. Im Bogenkoffer stecken ausserdem sechs nagelneue Karbonpfeile Hunter Pro von Beman im Schaumstoff, auf meinen Auszug zugeschnitten und mit Realtree-Tarnmuster. Und genauso viele anschraubbare Striker-Magnum-Jagdspitzen mit Dreifachklinge, sie gelten als extrem scharf. Eine Spitzenausrüstung, insgesamt bestimmt tausendfünfhundert Euro wert. Ich schaue mir alles genau an, kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren, untersuche die sechs messerscharfen Spitzen.

»Oh, danke schön. Ich freu mich total, echt.«

Aber als ich aufschaue und sehe, wie sie alle um mich herumstehen und verschmitzt lächeln, errate ich, dass sie mir etwas verheimlichen.

»Was denn? Wieso lacht ihr so?«

Sekundenlang bleiben sie stumm, ziehen die Spannung in die Länge, ich komme mir ein bisschen dumm vor. Dann ruft Amaury: »Das richtige Geschenk!«

»Das was?« Ich reisse verständnislos die Augen auf, starre meine Brüder an, dann Papa, der vor mir steht, seine ganze Liebe steht ihm ins Gesicht geschrieben.

»Es ist bloss eine Kleinigkeit, Apo«, sagt er. »Nur eine Postkarte.« Und mit einer theatralischen Geste greift er in die Gesässtasche seiner Jeans und fördert einen Umschlag zutage, hält ihn mir hin.

Ich mache ihn auf, ziehe ein auf Karton gedrucktes Foto heraus. Ein Löwenmännchen mit prächtiger schwarzer Mähne und intensivem gelbem Blick, wie nur Raubkatzen ihn haben. Ich gerate ins Stammeln. »Ich … Moment mal, das versteh ich nicht.«

Ein beinahe heiliges Schweigen breitet sich aus, sie lassen mich schmoren. Und endlich erklärt Papa es mir, diesmal bleibt er ernst: »Mein Spatz. Der Löwe auf dem Foto ist dein eigentliches Geschenk. Diesen Löwen werden wir beide gemeinsam jagen.«

Mir verschlägt es kurz die Sprache. »Was? Ist das … meinst du das ernst?«

Er nickt.

»Das ist nicht wieder so ein Scherz von dir?«

Er schüttelt den Kopf.

»Aber, Papa, du hast doch … Also, du hast doch immer zu mir gesagt …«

»… dass du zu jung bist, dass du auf Löwenjagd gehen kannst, wenn du es dir selbst leisten kannst, ja. Aber ich habe meine Meinung geändert.« Er holt Luft, wirkt auf einmal traurig, unsere Gäste senken die Köpfe. »Weisst du, Apo, einen Löwen zu erlegen, das war der Traum deiner Mutter. Wir haben auf die richtige Gelegenheit gewartet, sie und ich. Aber nun ist sie … Jedenfalls hatte sie nicht das Glück, es zu erleben. Aber weil ich so einigen Berufsjägern davon erzählt hatte, erhielt ich weiterhin ihre Angebote. Und vor nicht mal drei Tagen kam eine E-Mail. Eine aussergewöhnliche Gelegenheit, wie man sie nur ganz selten bekommt.«

»Was ist es denn? Kein canned hunting* oder so was, in Südafrika?«

»Tststs, mein Spatz, nun beleidigst du aber deinen alten Vater. Ich spreche von free roaming, von der Trophäe eines wilden Löwen. Eines Wüstenlöwen, um genau zu sein.«

»Ein Wüstenlöwe? Ernsthaft? Das heisst … in Namibia?«

»Genau. Es ist mehr als zehn Jahre her, dass dort ein Löwe zur Jagd freigegeben wurde. Ich habe sofort zugegriffen.«

Daniel Laborde zu seiner Rechten nickt, er sieht neidisch aus, wo er doch eher auf Treibjagden geht, und das auch nur in Frankreich.

Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich es begreife, schaue die Gäste an, die natürlich alle Bescheid wussten und lächeln, weil ich so perplex bin. Das Holz im Kamin sprüht Funken, genau wie mein Herz vor lauter Freude und Staunen, draussen prasselt weiter der Regen auf die Hänge. »Aber das hat doch bestimmt ein Vermögen gekostet, so eine Trophäe.«

»Du machst dir kein Bild, ich bin ruiniert. Übrigens, ehe ich’s vergesse: Die Torte haben wir von der Armenspeisung.«

»Papa … Du bist total verrückt.«

»Ja, nach dir, Apo.«

Und da falle ich ihm um den Hals, gebe ihm einen Kuss und sage immer wieder: »Oh, mein lieber, süsser Papa. Danke, danke, danke, danke … Und wann fliegen wir?«

»Nächsten Samstag. Schon in einer Woche, es musste sehr schnell gehen! Du wirst ein paar Seminare schwänzen müssen …«

»Echt?! Super. Oh, das ist so toll, echt!«

Da applaudieren alle, wie zum Zeichen, dass die Feier jetzt beginnt. Der Caterer bringt einen Haufen Sachen zu essen, stellt sie auf die Tischdecke der Wohnzimmertafel. Jetzt umarmt mich auch Amaury.

»Kleiner Glückspilz. Geniess es, ja.«

»Darauf kannst du dich verlassen, Bruderherz.«

»Das wär doch eine gute Gelegenheit, dir endlich ein Instagram-Profil zuzulegen, oder? Damit wir das Ganze wenigstens auf Fotos mitverfolgen können.«

»Äh, nein, eher nicht … Dieses Privileg will ich Papa nicht nehmen.«

Er zieht mich auf: »Alte Eigenbrötlerin.«

»Mecker, mecker, mecker.«

Ich bekomme noch viele andere Geschenke, nicht ganz so grandiose, natürlich, eins nach dem anderen packe ich sie aus, die bevorstehende Reise im Kopf. Ich wünschte, Maman wäre noch da, hier bei uns, um all das zu sehen, um Papa auf den Teppich zu holen und sich über ihn lustig zu machen, wenn er zu weit geht. Alle sehen aus, als ob sie Spass haben, es bilden sich Grüppchen, Gespräche entstehen. Papa und seine Freunde reden über die Jagdreform, die der neue Minister angeleiert hat, und die Kampagne der Fédération Nationale des Chasseurs*, um Ökos und anderen Tierschützern entgegenzutreten, die noch nie aus ihrer Stadt rausgekommen sind. Meine Tanten und Onkel kosten Weine aus dem Jurançon, zu lieblich für ihren Geschmack. Maribé erzählt Enguerrand ihre Abenteuer, mustert die unbekannten Gesichter, als würde sie nach einem neuen Typen Ausschau halten. Der Abend wird lang, die Unterhaltungen verlagern sich auf die Veranda und schliesslich auf die Freitreppe, als es endlich aufhört zu regnen.

Es ist nach Mitternacht, als die ersten Gäste wegfahren, die Autos rollen auf der gekiesten Allee zum Tor. Ein bisschen müde und auch etwas angeheitert vom Wein, gehe ich ein paar Schritte weg von all den Menschen, um ein wenig allein zu sein, betrete die Eingangshalle. Und schaue hoch zu dem ausgestopften Kopf, der über dem Portal thront.

Der Kopf einer Leierantilope.

Meine allererste Jagdtrophäe.

Meine allererste Jagdreise nach Afrika. Vor zehn Jahren.

Damals hätte ich nicht im Traum gedacht, dass ich eines Tages einen Luftsprung vor Freude machen würde bei der Aussicht, einen Löwen zu jagen. Meiner Ansicht nach war die Jagd etwas für alte Leute, eine etwas altmodische Familientradition. Ein-, zweimal hatte Papa mich mitgeschleift, um mit Vorstehhund Niederwild zu schiessen, stundenlang suchten wir im Gestrüpp, das mir die Waden zerkratzte, seine Schnepfe. Ich war stolz, die Grosse zu spielen und mit ihm allein Zeit zu verbringen, aber um ehrlich zu sein: Es war öde. Als er verkündet hatte, dass wir alle zusammen nach Südafrika reisen würden, dachte ich nicht, dass ich auf irgendetwas schiessen würde. Ich mit meinen zehn Jahren freute mich nur auf die Tiere, hoffte, einen Löwen oder einen Elefanten zu sehen, damit ich hinterher was zu erzählen hatte, mehr nicht.

Aber als wir erst mal dort waren, liess ich mich verleiten.

Jagen war zu Papas grosser Verzweiflung nie Amaurys oder Enguerrands Ding gewesen. Nun blieb nur noch ich, um diese Leidenschaft zu teilen, ich, seine Jüngste, sein geliebtes und etwas eigenes Töchterchen, das er vergötterte. Und so, auch wenn er nicht wirklich dran glaubte, drängte er mich ein bisschen. Versuch es wenigstens mal, sagte er zu mir, als wir in der Lodge ankamen. Du musst ja nicht schiessen, du kannst bis zuletzt entscheiden, ob du abdrückst, weisst du. Ich war gross für mein Alter, aber als er mir die .222 Remington reichte, das weiss ich noch, fand ich sie extrem schwer. Meine ersten Kugeln, lange bevor ich mit dem Bogenschiessen anfing, habe ich dort abgefeuert, auf einen Termitenhügel, der am Schiessstand als Ziel diente. Dort lernte ich das Zielen mit dem Zielfernrohr, lernte, das Gewehr abzustützen, zur Präzision meine Atmung zu kontrollieren, denn bei einem kleinen Kaliber muss man genau sein, sagte Papa. Ich wollte es gut machen, ihm eine Freude bereiten. Als die Kuppe des Termitenhügels explodierte, schaute er mich ganz erstaunt an, als hätte ich gerade ein Wunder vollbracht. Und sagte: »Du hast das ja förmlich im Blut, Mäuschen.«

Ich streckte ihm die Zunge raus, dachte, dass er mich aufzog.

Aber am nächsten Tag, nach einer südafrikanischen Nacht voller Löwengebrüll und Hyänengeheul, als er mich fragte, ob ich mit in den bush kommen wolle, obwohl Maman und meine Brüder in der Lodge blieben, hatte ich ja gesagt. Dass ich mitkommen will. Wenigstens zum Gucken, hatte ich zu Maman gesagt, die etwas besorgt war. Mal ausprobieren.

Unser Jagdführer, ein professional hunter und Bure, war eindrucksvoll, aber er wusste mich zu nehmen. Er setzte mich neben sich in den Geländewagen und erzählte mir die ganze Fahrt über von der Leierantilope, einer der grössten Antilopen Afrikas. Er beschrieb mir ihre Gewohnheiten, die Kämpfe zwischen den Männchen, ihre ganz besondere Art, auf der Stelle zu stampfen und Staub aufzuwirbeln, ehe sie die Köpfe senkten und die Hörner ineinander verhakten. Du wirst sehen, Leierantilopen sind sehr schön, sagte er in seinem gebrochenen Französisch. Der perfekte Einstieg. Papa liess ihn machen, sagte nichts, er wirkte so glücklich, mich dabeizuhaben. Ich hatte Angst, glaub ich, und gleichzeitig war ich total aufgeregt, ich fühlte mich so erwachsen. Wir stiegen aus dem Jeep, und gemeinsam mit den beiden schwarzen Fährtenlesern, die uns begleiteten, liefen wir eine Weile durch eine Trockensavanne, um uns an die Leierantilopen heranzupirschen, ohne sie zu verscheuchen. Es war eine ganze Herde, ungefähr zwanzig Tiere auf einer Lichtung, sie ästen die gelben Halme, ihr Fell, rotbraun und schwarz, leuchtete in der aufgehenden Sonne noch herrlicher, und wenn sie zwischen zwei Happen Gras den Kopf hoben, schauten die gerillten Hörner über die Büsche. Wir beobachteten sie eine Weile vom Rand einer Strauchgruppe aus, während über dem bush die Sonne aufging. Das war schön, richtig schön, die Tiere so zu sehen. Ich fühlte mich weit weg von zu Hause und gleichzeitig so gut. Ich drehte mich zu Papa um und schenkte ihm ein breites Kinderlächeln.

Der Jagdführer hob den Zeigefinger, beugte sich zu mir und flüsterte: »Siehst du den mit den prächtigen Hörnern dort? Das ist ein altes Männchen.«

Ich nickte und konzentrierte mich auf das Tier, als würde es plötzlich aus der Herde herausstechen. Es stand günstig, seine Flanke war unbedeckt und uns zugewandt. Ich sah, wie der Jagdführer einen Blick mit Papa wechselte, seine Erlaubnis einholte, dann befestigte er mein Gewehr auf seinem shooting stick, auf meiner Kinderhöhe, und trat zurück. Ich beobachtete den Bock durch das Zielfernrohr. Einen Augenblick lang dachte ich natürlich daran, nicht abzudrücken, ihn laufenzulassen, er war so schön inmitten der anderen.

Aber etwas anderes drängte mich, es zu tun.

Ich wollte ihn irgendwie haben, ich weiss auch nicht.

Also hab ich geschossen.

Ich weiss noch, dass ich die Stirn runzelte, als die Kugel in sein Fell eindrang, als würde es mir ebenfalls weh tun. Ich hatte meinen Schuss komplett versaut, die Antilope war nur am Bauch getroffen, sagte der Jagdführer. Von dem Knall alarmiert, ergriffen die anderen Tiere die Flucht. Der Bock aber krümmte sich, Blut spritzte aus dem Loch im rötlichen Fell. Mit ein paar unsicheren Sprüngen entfernte er sich ein Stück. Ich sah ja, dass er Schmerzen hatte, biss gemeinsam mit ihm die Zähne zusammen.

»Du kriegst ihn«, sagte der Jagdführer ruhig. »Vergiss nicht, dass du ein kleines Kaliber hast, du musst gut zielen.«

Also drehte ich das Gewehr auf dem Stativ, damit ich meine Antilope, die erneut stillstand, wieder im Visier hatte.

Und schoss ein zweites Mal.

Wieder schlecht.

Die Kugel ging in den Oberschenkel, der Bock tat ein paar klägliche Sprünge, hinkte ganz furchtbar, und als ich ihn so verletzt sah, presste ich mir fest die Hand auf den Mund, Tränen stiegen mir in die Augen. Während das Tier hinter ein Gebüsch humpelte, sah ich den Jagdführer an, sah Papa an, die Finger um meinen Mund gekrallt. Es tat mir leid, es tat mir so leid. Es tat mir leid, dass ich sie enttäuscht, der Antilope weh getan hatte, es tat mir leid, dass ich bloss ein Kind war. Papa lächelte mir mitfühlend zu. Er sagte, das sei nicht so schlimm, beim nächsten Mal würde ich es besser machen. Er griff nach der .222 und sagte, dass er das Tier erlegen werde.

Doch der Jagdführer hielt ihn auf, mit ernster Stimme sagte er entschieden: »Nee. Sie muss zu Ende bringen, was sie angefangen hat.« Er sagte Komm mit und ging über den sandigen Boden zu der Stelle, wohin sich der Bock geflüchtet hatte. Er war nämlich nicht besonders weit gekommen, wir fanden ihn auf den Hinterläufen sitzend bei einem Gebüsch. Er bewegte sich überhaupt nicht mehr, sass nur da mit seinen Wunden, das Fell blutbefleckt. Er keuchte rasselnd, als hätte er Asthma, und selbst an den Nüstern war Blut, ich hatte wohl auch die Lunge getroffen. Er sah mich an, ich erinnere mich sehr gut an die grossen pechschwarzen Augen, und ich sah ihn auch an, Tränen auf meinen Kinderwangen. Ich wünschte mir, dass ich nie auf ihn geschossen hätte, wollte es rückgängig machen, und gleichzeitig war ich fasziniert. Mit meinen zehn Jahren war mir durchaus bewusst, was uns verband, ihn und mich.

»Kom«, sagte der Bure. »Er hat Schmerzen. Du musst es jetzt machen.«

Also schluckte ich die Tränen runter. Ich hob das Gewehr, um stehend frei zu schiessen, wie beim Training, presste den Kolben gegen mein Schlüsselbein. Der Bock war ganz nah, fast in allernächster Nähe, sein Kopf und das Keuchen nicht mal einen Meter vor dem Gewehrlauf. Ich begriff, welche Macht ich in dem Moment besass, dass sein Leben nur davon abhing, was mein Zeigefinger in der nächsten Sekunde tun würde.

»Na los«, sagte der Jagdführer, als er merkte, wie ich zögerte.

Und da hatte ich abgedrückt.

Der Rückstoss warf mich nach hinten.

Das Blut spritzte.

Der Bock brach zusammen.

Und dann herrschte eine gewaltige Stille.

Ein paar Sekunden lang sagte niemand etwas, weder der professional hunter noch Papa, noch die Fährtenleser. Ich begann zu zittern, nur kurz, überwältigt von einer grossen Leere. Jetzt, wo er tot war, wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Da kam einer der Fährtenleser zu mir und bedeutete mir mit einer Kopfbewegung, ihm zu folgen. Wir knieten uns vor den blutüberströmten Bock. Das war kein schöner Anblick, wirklich nicht, das Blut war überall. In gebrochenem Englisch sprach der Schwarze ein paar Worte, er betete, dankte Gott. Dann tauchte er den Daumen in eine Wunde, in das Blut, das über das Fell rann, hob die Hand an meine Stirn. Er malte ein rotes Kreuz und sagte: »So, jetzt bist du getauft.«

*Foot per second (Fuss pro Sekunde); Einheit zur Angabe der Pfeilabschussgeschwindigkeit. (Anm. d. Übers.)

* Trophäenjagd, bei der die Tiere gezüchtet und anschliessend in einem eingezäunten Bereich gehalten werden, wo sie den Jägern ausgeliefert sind.

* Nationaler Jagdverband Frankreichs. (Anm. d. Übers.)

9. März

Komuti

Manche behaupten, dass die Himba sich an die Dürre gewöhnen werden müssen. Dass Jahre ohne Regen oder ohne Wasser im Trockenfluss nun die Regel sind, dass das ganze Kaokoveld so trocken wie ein Kuhfladen in der Sonne werden wird, dass wir bis nach Angola werden ziehen müssen, um Futter für unser Vieh zu finden. Meerepo behauptet, daran seien die Weissen schuld, erst hätten sie Afrika kolonisiert, dann hätten sie sogar den Himmel und die Wolken mit ihren Fabriken heimgesucht. Ich weiss nicht, ob er recht hat: Unsere Vorfahren haben in der Vergangenheit mehr als eine Dürre überstanden, unser Leben ist nun einmal so, manchmal sind die Zeiten rauer als sonst. Vielleicht hätten wir den Ahnen hingebungsvoller huldigen sollen, wie der Hüter des Heiligen Feuers sagt. Vielleicht ist es das Werk eines Hexers aus der Hauptstadt, der den Himba diesen Zauber aufgehalst hat, weil wir gegen den Staudamm sind, den der Präsident von Namibia auf unserem Land errichten will. Ich weiss es nicht.

Was ich dagegen sicher weiss, ist, dass wir noch nie ein so trockenes Jahr hatten. Und dass ich, wenn ich so darüber nachdenke, ohne diese Dürre niemals beschlossen hätte, den Löwen zu töten.

Ich hatte die Einfriedung gerade fertig, als mein Vater näher trat und sagte: »Tara. Hier ist es nicht stabil genug. Du musst noch Holz hinzufügen, ehe die Nacht hereinbricht.«

Ich seufzte, verärgert über seine Worte. So war mein Vater: stets viel anspruchsvoller bei mir als bei Tutaapi, stets machte er meine Arbeit schlecht. Er sah mich nicht einmal an mit seiner tiefernsten Miene und der dicken Halskette, der ombongora*. Ich betrachtete den Kraal, in dem sich unsere dreiundneunzig Ziegen zusammendrängten. Ich hatte sämtliche Mopanestämme der Gegend zusammengetragen, die ich finden konnte, bis zum letzten gespaltenen Baumstumpf auf dem Hügel gegenüber, ich hatte das Holz in die Erde gerammt, die Äste ineinander verkeilt, um den Pferch zu bauen. Ich sah nicht, was ich sonst noch hätte machen können, damit mein Vater mit meinem Werk zufrieden war.

Ich musterte den kargen bush um uns herum. Nachdem die Sonne uns den ganzen Tag mit ihrer Gluthitze geschunden hatte, war sie endlich hinter dem Felsvorsprung verschwunden, bald würde die Nacht über die Wüste hereinbrechen. Bald kam die Stunde, in der ich, wären wir noch im Dorf, Vorbereitungen getroffen hätte, um Kariungurua zu sehen. Eigentlich hatte ich nicht die geringste Lust, hier zu sein, allein mit meinem Vater, unseren beständig meckernden Ziegen und nicht einmal einem Balken Netz für mein Mobiltelefon.

Normalerweise pflegten wir die ganze Trockenzeit im Dorf zu verbringen. Mit den Wasserreserven hielten wir durch, bis der Regen wiederkam, das umliegende Weideland reichte, um das Vieh zu ernähren. Ich mochte diese Zeit des Jahres, in der wir uns alle nach monatelanger Wanderschaft mit den Herden durch Ebenen und Berge wiedersahen. In diesen Monaten fanden Hochzeitszeremonien oder Opfergaben an die Ahnen statt, lauter Anlässe, eine Ziege zu opfern und ein wenig Fleisch zu essen. Jeden Morgen zogen wir scharenweise mit dem Vieh und unseren Stöcken zum Treiben los, Pfeifen aus Mopaneblättern im Mund. Tagsüber, zwischen dem Melken und dem Holzsammeln, während der Hüter das Heilige Feuer bewachte, hatten wir Augenblicke ganz für uns, zum Fussballspielen oder für omuwa*. An manchen Abenden erhoben sich die Gesänge eines ondjongo**, die Mädchen stampften mit den Füssen und klatschten in die Hände, ahmten in der schwarzen Nacht den Tanz eines verschreckten Tieres nach. Und sobald sich die Gelegenheit bot, fuhr ich auf einem Geländewagen mit nach Opuwo, meinen Freund Meerepo besuchen, wenn er in der Stadt war, schaute mir mit seiner Hilfe und einem vernünftigen Netz mein Facebook-Konto an, ging auf YouTube und Instagram, das hatte ich dank ihm entdeckt.

Aber dieses Jahr war alles anders.

Dieses Jahr war anders als alle anderen.

Zunächst einmal weil ich drei Abende hintereinander im Dorf mit Kariungurua geschlafen hatte, der Frau, von der ich seit Jahren träumte. Aber auch weil wir wegen dieser vermaledeiten Dürre früher als je zuvor aufgebrochen waren, seit ich alt genug bin, eine Herde zu hüten.

Als wir begriffen hatten, dass die Wasserstelle beinahe ausgetrocknet war, fühlte es sich an, als ob wir gerade erst von der Wanderschaft zurückgekommen wären. Der Brunnen, an dem wir Wasser holten, gab nur noch einen winzigen Kanister pro Tag her. Da, wo Weiden für Kühe und Ziegen hätten sein müssen, war das Gras kurz und verbrannt, das Vieh trottete in der sengenden Sonne umher, suchte noch den geringsten verkrüppelten Busch auf, um sich in den Schatten zu flüchten. Gerüchten zufolge hatten Züchter im Osten des Landes sich bereits dazu durchgerungen, ganze Herden zu verkaufen, aus Angst, dass sie vor ihren Augen eingingen. Mein Vater ist von Natur aus schnell beunruhigt, er hat Angst vor allem, aber ich hatte ihn noch nie so besorgt gesehen. Seine Miene wurde von Tag zu Tag verschlossener, während er zusah, wie sich die Haut der Tiere spannte und die Knochen hervortraten. Er hat nie auch nur eine einzige Kuh besessen, aber seine Ziegen liebte er mehr als seine beiden Söhne. Mehr als mich jedenfalls, so viel ist gewiss.

Eines Nachmittags war das Hirtenmädchen Uapeta mit einer Kuh weniger ins Dorf zurückgekommen. Sie hatte erzählt, dass das Tier auf dem Rückweg zusammengebrochen und nicht mehr aufgestanden war, niedergestreckt von Hunger und Durst. Die Neuigkeit hatte die Bewohner in Verzweiflung gestürzt, Männer und Frauen sprachen nur noch von dieser aussergewöhnlichen Dürre, die ganz Namibia heimsuchte. Das musste ja so kommen, hiess es, es hat vor der Trockenzeit nicht genug geregnet. Mein Vater hatte den ganzen Abend nicht den Mund aufgemacht, Sorgenfalten verriegelten seine Stirn. Vor allen anderen war er in seine Hütte gegangen, still und nachdenklich in der dunklen Nacht. Und am nächsten Morgen, noch vor Tagesanbruch, als ich mich kaum von dem erholt hatte, was Kariungurua und ich am Abend zuvor getan hatten, sagte er, ohne sich um meine Meinung zu kümmern: »Komuti. Du und ich, wir ziehen mit den Tieren in die Berge.«

Und ich wusste, dass Protest zwecklos war.

Er war in die Stadt gefahren, hatte eine Ziege verkauft, Vorräte für einige Wochen besorgt: Maismehl, Zucker, Öl, Streichhölzer. Wir hatten den Esel so vollgeladen, wie es nur ging, alles festgezurrt. Ich hatte mich von meiner Mutter und meinem kleinen Bruder verabschiedet, die im Dorf bleiben würden, meinen Stock genommen, der an meiner verputzten Hütte lehnte. Wir liessen unsere abgemagerten Ziegen raus, ich trieb sie mit Pfiffen aus dem Dorf. Und mit dem Gedanken, dass es eine ganze Ewigkeit dauern würde, ehe ich die Frau meines Lebens wiedersah, war ich mit meinem Vater zu einer verfrühten Wanderschaft aufgebrochen.

Die Herde schob sich langsam vorwärts, meckernd und träge. Stumm wachte mein Vater darüber, dass sie nicht zu weit auseinanderliefen. Ich ruderte mit den Armen, bewarf ihre Flanken mit Steinchen, um sie zu lenken. Wir passierten den alten Brunnen mit dem Solarmodul, das nur noch zum Handyaufladen diente; omutara