9,99 €

Mehr erfahren.

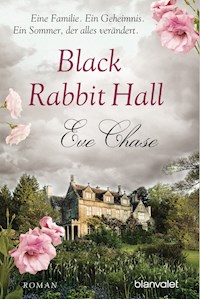

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein abgelegenes Herrenhaus tief in den Wäldern von England. Ein kleines Mädchen, das wie aus dem Nichts auftaucht. Und ein Geheimnis, das seinen Schatten bis in die Gegenwart wirft ...

Forest of Dean, 1971: Als die Familie Harrington tief in den Wäldern von Foxcote Manor ein Baby entdeckt, das jemand dort ausgesetzt hat, beschließen sie, es als ihr eigenes aufzuziehen. Das kleine Mädchen scheint der Familie das verloren geglaubte Glück zurückzubringen, doch dann wird wenige Tage später ein Toter auf dem Gelände des Hauses gefunden und neue Abgründe tun sich auf ...

London in der Gegenwart: Die 46jährige Sylvie versucht, nach einer Scheidung neu anzufangen. Sie ahnt nicht, dass ein unerwarteter Vorfall sie nach Foxcote Manor zurückführen wird. Kann sie Licht in die Ereignisse von damals bringen, auch wenn es ungeahnte Folgen für sie haben könnte?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 462

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

Forest of Dean, 1971: Als die Familie Harrington tief in den Wäldern von Foxcote Manor ein Baby entdeckt, das jemand dort ausgesetzt hat, beschließen sie, es als ihr eigenes aufzuziehen. Das kleine Mädchen scheint der Familie das verloren geglaubte Glück zurückzubringen, doch dann wird wenige Tage später ein Toter auf dem Gelände des Hauses gefunden, und neue Abgründe tun sich auf …

London in der Gegenwart: Die 46-jährige Sylvie versucht, nach einer Scheidung neu anzufangen. Sie ahnt nicht, dass ein unerwarteter Vorfall sie nach Foxcote Manor zurückführen wird. Kann sie Licht in die Ereignisse von damals bringen, auch wenn es ungeahnte Folgen für sie haben könnte?

Autorin

Eve Chase wollte schon immer über Familien schreiben – solche, die fast untergehen, aber irgendwie doch überleben – und über große, alte Häuser, in denen Familiengeheimnisse und nicht erzählte Geschichten in den bröckelnden Steinmauern weiterleben. Eve Chase ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Oxfordshire.

Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

EVE CHASE

Das Geheimnis desSturmhauses

ROMAN

Deutsch von Carolin Müller

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Glass House« bei Michael Joseph, a division of Penguin Random House UK, London.Das Zitat auf stammt aus: Virginia Woolf: Die Fahrt zum Leuchtturm. Insel-Verlag, Leipzig 1931, Übersetzung: Karl LerbsDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2020 by Eve Chase

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Susann Rehlein

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagmotiv: Justin Paget/Stone/Getty Images; www.buerosued.de

KW · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-25983-9V001

www.blanvalet.de

Für meine Familie

Was ist der Sinn des Lebens?Das war alles, eine einfache Frage; eine, die einem mit den Jahren immer näher rückte. Die große Offenbarung war nie gekommen. Die große Offenbarung würde vielleicht auch nie kommen. Stattdessen gab es kleine tägliche Wunder, Erleuchtungen, unerwartet im Dunkeln entzündete Hölzchen; hier war eines davon.

Virginia Woolf, Die Fahrt zum Leuchtturm

GRAUSIGER FUND IN WALD

29. August 1971

Gloucestershire Enquirer

Eine Leiche wurde gestern im bewaldeten Teil einer Liegenschaft im Forest of Dean aufgefunden. Die Todesursache ist unklar. Schockierte Anwohner teilten dem Enquirer mit, dass sich das Anwesen im Besitz der Familie Harrington befindet, die nach einem Brand ihres Londoner Hauses erst Anfang dieses Monats eingezogen seien. Ein Bewohner des Nachbardorfes Hawkswell, der anonym bleiben möchte, erklärte: »Wir beten alle, dass es nur ein schrecklicher Unfall war. So etwas sollte an einem beschaulichen Ort wie diesem und einer Familie wie den Harringtons einfach nicht passieren.«

1

Rita, Forest of Dean, 4. August 1971

Dieser Wald wird sie alle verschlingen, denkt Rita. Alles hier ist in ein geheimnisvolles grünliches Licht getaucht, und im starken Wind schlagen Zweige gegen die Wagenfenster. Sie umklammert das Lenkrad fester. Die Fahrbahn wird immer schmaler. Während sie darüber nachdenkt, ob sie die Abzweigung zum Haus womöglich bereits verpasst hat, fährt sie zu rasant in die Kurve und tritt dann mit voller Wucht in die Bremse. Sie sind da.

Sie schnappt nach Luft und reißt hinter der insektenbefleckten Windschutzscheibe des Morris Minor die Augen auf. Sie ist sich nicht sicher, was sie erwartet hatte. Etwas Gepflegteres. Etwas, das den Harringtons mehr entsprach. Aber doch nicht das da.

Hinter einem mächtigen, rostigen Tor erhebt sich aus dem Gestrüpp Foxcote Manor, als hätte eine Gesteinsverwerfung es aus dem Waldboden geschoben. Eine angeschlagene Schönheit. Die Stabwerkfenster des alten Anwesens schimmern im getüpfelten Abendlicht. Riesige Bäume überragen das rote Ziegeldach, das in der Mitte leicht durchhängt, sodass die Schornsteine in seltsam schiefen Winkeln davon abstehen. An der Fassade aus Holz und Backstein rankt sich üppig und dicht Efeu empor, der von einem Schleier aus summenden Bienen umschwirrt wird und aus dem immer wieder winzige Vögel hervorgeschossen kommen. Was Rita sieht, unterscheidet sich eklatant vom eleganten Stadthaus der Harringtons.

Einen Moment lang sagt keiner im Wagen ein Wort. Irgendwo in den Bäumen klopft ein Specht. Schweiß rinnt in Ritas linker Kniekehle hinab. Erst jetzt merkt sie, dass ihre Hände zittern.

Obwohl sie versucht hat, es so gut wie möglich vor Jeannie und den Kindern zu verbergen, hatte sofort eine schreckliche Nervosität sie überfallen, als sie, fast fünf Stunden nachdem sie London verlassen hatten, in die Forststraße eingebogen waren. Es war nicht bloß die Sorge, sie könnte ihren kostbaren Passagieren Schaden zufügen. Immer wieder beeinträchtigten die Bäume, die bis in den Himmel hochragen und ihn verdecken, tatsächlich die Sicht und ihre Orientierung, und sie weiß nur zu gut, wie hart so ein Baumstamm sein kann, wenn man mit achtzig Stundenkilometern dagegen prallt. Jetzt, da sie die Fahrt überlebt haben, schlägt sie erleichtert die Hand vor den Mund. Aber wie um alles in der Welt ist sie nur hier gelandet? In einem Wald. Ausgerechnet. Sie hasst Wald.

Eigentlich hätte es ein Job als Kindermädchen in London sein sollen.

Bis vor vierzehn Monaten war Rita noch nie in London gewesen. Doch sie hatte schon immer sehnsüchtig von diesem Ort geträumt, von der Rita, die sie dort sein könnte, weit weg von Torquay und von allem, was geschehen war. Und von einer Familie in der Großstadt hatte sie geträumt, die wie die Darlings aus »Peter Pan« wäre und sie wie ihresgleichen bei sich aufnehmen würde. Sie würden in einem großen, warmen Haus wohnen, in dem es keinen münzenfressenden Stromzähler gäbe wie in dem schrammeligen Bungalow ihrer Großmutter. Und sie hätte ein Zimmer für sich allein, mit einem Tisch und einem Regal, vielleicht sogar mit Blick auf die lebendige, aufregende Stadt. Und die Frau, für die sie arbeiten würde, wäre … nun ja, perfekt eben. Feinfühlig, freundlich und sanft. Kultiviert. Mit winzigen Ohrläppchen und flatternden, vogelzarten Händen. So wie ihre eigene Mutter, an die Rita nur verschwommene Erinnerungen hat. Diese Frau wäre all das, was Rita bei jenem Unfall verloren hatte. Und nach dem ein Teil von ihr noch immer sucht.

Am Morgen des Vorstellungsgespräches, als ihr Blick an dem zuckerweißen Stuck und den sich darüber ergießenden Glyzinien emporwanderte, hat sie sofort gewusst, dass es das war: ihr neues Zuhause. Ihre neue Familie. Schon als sie an die vornehme Haustüre klopfte, hatte sie ein Kribbeln verspürt, und ihr Herz raste unter ihrer besten Bluse, die in London gar nicht als solche durchging. Mittlerweile ist sie nur noch ihre zweitbeste Bluse und befindet sich im Kofferraum, zusammen mit all ihren anderen praktischen und schlichten Kleidungsstücken, die sie nach dem Feuer, das am vergangenen Wochenende in dem Londoner Haus gewütet hatte, retten konnte. Selbst nach einer ausgiebigen Wäsche riechen ihre Kleider noch immer leicht nach Rauch.

Rita blickt kurz zu Jeannie auf dem Beifahrersitz hinüber. In ihrem neuesten Fang von Harrods ist sie trotzig für London gekleidet und umklammert ihre schwarze Lackhandtasche. Sie wirkt zerbrechlich und derangiert. Dass sie wieder abgenommen hat, wird schmerzlich offenkundig in dem cremefarbenen, noch ein Loch enger gegürteten Crêperock, dem taubenblauen Kaschmir-Twinset und dem weißen Seidenschal, der wie ein Verband um ihren stielartigen Hals gewunden ist. Und sie hat wieder diese Sonnenbrille auf, die aus Schildpatt, mit Gläsern, so groß wie Marmeladenglasdeckel, die sie immer nach einer durchweinten Nacht aufsetzt.

Jeannie hatte das Claridge’s Hotel, wo sie nach dem Brand untergekommen waren, gar nicht verlassen wollen. (Rita ebenso wenig: Sie hatte noch nie irgendwo gewohnt, wo sie ihr Bett nicht selbst machen musste. Das Zimmermädchen wollte sie nicht einmal bei den schwierigen Matratzenecken helfen lassen.) Und ganz gewiss hatte Jeannie nicht hierherkommen wollen: »Ein grauenvoller Ort. Walters Art, mich zu isolieren«, hatte sie ihr gestern Abend, außerhalb der Hörweite der Kinder, zugeflüstert. Als Rita sich Foxcote Manor nun so ansieht, fragt sie sich unwillkürlich, ob Jeannie damit nicht vielleicht recht hat.

Als sie die Stelle bei den Harringtons antrat, war alles anders gewesen. Sie weiß noch, wie Jeannie am Tag des Bewerbungsgesprächs ihre Referenzen laut vorlas, erinnert sich an das sich langsam in ihrem Gesicht ausbreitende Lächeln und an ihre Hände, mit denen sie sich über den hochschwangeren Bauch strich. »Loyal, freundlich und von meinen vier Kindern heiß geliebt. Großartig im Umgang mit dem Baby. Beim Wäschemachen und Kochen weniger versiert. Sehr nervöse Fahrerin. Würde sie, ohne zu zögern, wieder einstellen.«

Walter hatte damals kein besonderes Interesse gezeigt. Ein reservierter Mann mit einem sorgfältig gepflegten Schnauzbart, drahtig, in einem schmal geschnittenen, braunen Anzug, freundlich, aber geschäftsmäßig. Nachdem er ihr kurz und energisch die Hand geschüttelt hatte, entschuldigte er sich, warf seinen Kindern noch ein paar Kusshände zu und war zur Arbeit davongeeilt, wobei er den seifigen Duft von Rasierschaum hinterlassen hatte. Damals hatte Walter alle den Haushalt betreffenden Entscheidungen gern seiner Frau überlassen. Zwar leitete er die Firma Harrington Glas in Mayfair, aber nicht den Familienhaushalt. Und er schien ausgesprochen nett zu sein. Falls es damals Warnzeichen gegeben haben sollte, hat Rita sie nicht gesehen.

Noch nie hatte sie eine Stelle so sehr gewollt. Sie hatte ganz vorsichtig auf dem Sofa Platz genommen und fest die Hände gefaltet, um nicht nervös mit den Fingern zu spielen, und die Beine an den Knöcheln verschränkt und eingezogen, wie ihre Großmutter sie angewiesen hatte. (»Das lässt dich kleiner wirken, Liebes. Femininer.«) Sie hatte sich sehr bemüht, nicht zu viel zu lächeln, um ernsthaft und sachkundig zu erscheinen und älter als ihre zwanzig Jahre. Eines solchen Traumpostens würdig.

Jeannie hatte den damals fünfjährigen Teddy in den Salon gerufen. »Er ist bezaubernd«, sagte Rita. Und das war er. Rita musste gegen den Drang ankämpfen, seine Locken zu wuscheln. Dann war die damals zwölfjährige und weniger augenfällig bezaubernde Hera erschienen und hatte ihr wie zum Ausgleich dafür ein Stück Kuchen – Jeannie nannte es »Patisserie« – gereicht, auf einem feinen Porzellanteller mit einer winzigen Silbergabel. Während Hera schüchtern erklärte, wie man ihren vornehmen Namen aussprach – nahm Rita den Teller entgegen. Er kippte, und der Kuchen rutschte in grauenhafter Zeitlupe herunter und landete auf dem Hochflorteppich neben dem Blumentopf mit der Schusterpalme. Hera kicherte. Sie schaute Rita an, die daraufhin fatalerweise auch kichern musste und versuchte, es als Hustenanfall zu tarnen. Offensichtlich hatte sie es spektakulär vermasselt und würde direkt zurück in den Bungalow ihrer Großmutter, in ihr langweiliges Kleinstadtleben und zu ihrem elenden Geheimnis geschickt werden. Doch ausgerechnet dieses Kichern, verriet Jeannie ihr später, hatte ihr die Stelle beschert. Sie wollte ein lebensfrohes, junges Kindermädchen für das Baby, keine böse alte Schreckschraube.

Doch das Baby sollte Ritas Kichern nie zu hören bekommen. Oder das von irgendjemand sonst. Es ist nur eine Präsenz, die immer spürbar ist, aber – Gott bewahre – nie erwähnt wird. Und Rita … was ist sie nun? Jedenfalls nicht mehr bloß das lebensfrohe, junge Kindermädchen. Sie hat sich schuldig gemacht.

Sogar die Bäume scheinen vorwurfsvoll auf sie herabzublicken und ihre belaubten Köpfe zu schütteln. »Unser kleines Abkommen«, nennt Walter es. Als er es vor zwei Tagen vorschlug, wollte sie nichts damit zu tun haben. Ihr waren seine Motive alles andere als geheuer. »Du möchtest darüber nachdenken?«, hatte er geschnaubt. »Das ist ein Auftrag, keine Dessertkarte, Rita.« Ihre Möglichkeiten waren begrenzt: Sie konnte einwilligen oder gehen (»unverzüglich und ohne Empfehlungsschreiben«), und er würde jemanden einstellen, der dienstwilliger war.

»Ich muss in London bleiben, aus geschäftlichen Gründen, also musst du Notizen über die Gemütsverfassung meiner Frau machen.« Walter strich sich über seinen zusehends zurückweichenden Haaransatz. »Halte mich über ihre Stimmungen auf dem Laufenden. Ihren Appetit. Wie sie ihre Mutterpflichten wahrnimmt. Natürlich erwarte ich absolute Diskretion von dir. Meine Frau darf nichts davon merken.«

Ritas Gedanken rasten. Wohin sollte sie gehen, wenn sie entlassen würde? Wovon sollte sie leben? Ihre Großmutter war ein paar Monate zuvor gestorben – am Ende war es wohl doch mehr als eine Magenverstimmung gewesen –, und das Council hatte ihren Bungalow zurückgefordert. Außerdem hatte sie ihrer Großmutter unbedingt eine ordentliche Bestattung ermöglichen wollen und einen Grabstein. Die Kosten dafür hatten ihre gesamten Ersparnisse aufgefressen.

Und sie konnte den Gedanken nicht ertragen, Jeannie, Hera und Teddy zu verlassen, jetzt, wo diese sie am meisten brauchten. Das fühlte sich an, als würde sie sie hängenlassen. Dabei ist sie sich sicher, dass sie jede Menge für die drei tun kann – denn sie weiß, was Trauer ist, kennt die Narben, die sie hinterlässt, nicht auf der Haut, aber auf dem weichen Stoff der Seele. (Und sie weiß auch, wie es ist, als Heranwachsende anders zu sein, wie Hera, diejenige, die nirgends hineinpasst.) Also, ja, bestimmt ist es besser, wenn diesen Sommer sie über Jeannie »Bericht erstattet« und diesen nötigenfalls etwas frisiert, als wenn das irgendeine strenge neue Angestellte tut, schlussfolgerte sie.

Selbst heute Morgen hat es sich noch wie die richtige Entscheidung angefühlt. Doch jetzt, wo sie hier sind, umgeben von diesen düsteren, hohen Bäumen, an einem Ort, der sich so abgelegen anfühlt, als wären sie die letzten Überlebenden auf dem Planeten, ist sie sich dessen nicht mehr so sicher. Sie hat einen trockenen, metallischen Geschmack im Mund. Sie ist eine Verräterin.

»Rita?« Jeannie berührt sie leicht am Arm und reißt sie damit aus ihren Gedanken. Jeannies Zunge ist noch schwer von der morgendlichen Medikamentendosis, die ein Grund dafür ist, dass Rita am Steuer sitzt. (»Komisch. Ich sehe Lichtringe«, stellte Jeannie fest, als sie beim Frühstück vor perfekt zubereiteten pochierten Eiern im Claridge’s Hotel saßen.) »Bist du so weit?«

»Oh, ja! Entschuldigung.« Ritas Wangen fangen an zu brennen. Ihr Gewissen liegt zu nah an der Oberfläche.

»Dann lass uns diese schreckliche Sache hinter uns bringen, ja?«, flüstert Jeannie grimmig. Rita nickt und kämpft mit der Gangschaltung. Jeannie ringt sich für die Kinder ein Lächeln ab und sagt mit fester, fröhlicher Stimme: »Also dann, hallo, Foxcote! Ist das nicht aufregend?! Los, riesige Rita, fahr rein.«

2

Sylvie, London, heute

Ich wuchte den letzten Karton zum Wagen. Den sich wölbenden Kistenboden stütze ich mit den Händen, damit nichts auf der Straße landet und eine Szene verursacht. Mit wässrigen Augen werfe ich einen Blick zurück zum Haus. War’s das? Mein Zuhause, aufgegeben wie die Ehe, an der ich so lange festgehalten habe.

Mein Eheleben hat mit Umzugskartons begonnen und endet auch wieder damit. Auftritt und Abgang. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Als wir vor neunzehn Jahren hier eingezogen sind, war ich im fünften Monat schwanger, eine viel beschäftigte Visagistin mit einem stets gepackten Koffer, jederzeit bereit, für ein Shooting in den nächsten Flieger zu springen. Ich besaß keine Salatschleuder. Ich hatte noch nie eine Windel gewechselt. Mein Verlobungsring – Altgold mit einem erbsengrünen Smaragd – hatte Steves Großtante gehört und zauberte mir jedes Mal, wenn ich ihn ansah, ein Lächeln aufs Gesicht. Die Hochzeit fand statt, nachdem ich die Schwangerschaftspfunde wieder runterhatte (nicht alle). Ich trug ein beiges Vintage-Spitzenkleid und Riemchen-Pumps wie Courtney Love. Wir tanzten zu »Common People« von Pulp. Wir wollten für immer zusammenbleiben.

Auch dass sich diese Straße einmal verändern würde, hätte ich mir nicht vorstellen können.

Seinerzeit war es noch günstig, hier zu leben, es gab eine Dönerbude, einen Nachbarschafts-Spinner, der die Laternenpfosten beschimpfte, und einen florierenden Drogenumschlagplatz. Die Haustüren waren einheitlich rostrot gestrichen. Heute sind dieselben Türen fast durchweg in gedeckten Grautönen gehalten. Die Dönerbude hat sich zu einem Blumenladen und beliebten Instagram-Motiv gemausert. Und bestimmt besitzt heutzutage fast jeder in dieser Straße einen fancy Entsafter. Wenn wir unser Haus heute kaufen müssten, könnten wir es uns nicht mehr leisten. Wir? Dieser Ausrutscher passiert mir immer wieder.

Leise flüstere ich »Leb wohl«. Schon seit einem Monat schaffe ich Kiste für Kiste aus dem gemeinsamen Haus in meine winzige neue Wohnung, während Steve bei der Arbeit ist. Nun, da es vollbracht ist, fühle ich mich beschwingt. Aber das Herz tut mir auch weh. Es lässt sich nicht so leicht verschließen wie die Haustür hinter mir. So viele Erinnerungen bleiben in diesem Haus zurück: Annies Größenmarkierungen an der Badezimmerwand; die zartrosa Rose, die wir gepflanzt haben, um das Grab von Annies Kaninchen Lettuce zu kennzeichnen; Ordner voller Zeitschriftenausschnitte von Arbeiten für Modemagazine, die ich vor über zwanzig Jahren gemacht habe, als mir cool sein noch wichtiger war, als ordentlich bezahlt zu werden. Jetzt habe ich keinen Platz mehr dafür. Auch keinen Garten. Und viel zu viele Rechnungen, die ich alleine bezahlen muss.

Eine Trennung auf Probe, nennt Steve es immer noch. Er glaubte mir auch nicht, als ich es ihm vor sechs Wochen zum ersten Mal sagte. Wir aßen gerade Linguine mit Garnelen und schwiegen uns an. Ich war die ganze Woche weg gewesen, in den schottischen Highlands, wegen eines Katalog-Shootings für Countrywear, mit jeder Menge Cordsamt, zitternden Models und peitschendem Regen. Und Steve hatte mal wieder den Mülltonnentag vergessen – Verbrechen A –, also würden wir uns weitere zwei Wochen mit einer bereits vollen Mülltonne herumärgern müssen. Aber eigentlich ging es um etwas ganz anderes: Auch in unserer Ehe hatte sich jede Menge Müll angesammelt. (Verbrechen B–Z).

Ich beobachtete Steve, wie er leise vor sich hin summend mit den Fingern eine Garnele enthauptete. Sein Gesicht – die störrischen, dunklen Brauen, die Kindheitsnarbe vom BMX-Fahren an seinem Kinn – war mir so vertraut. »Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?«, fragte er genervt.

Ich legte meine Gabel hin. Die Worte purzelten einfach so aus mir heraus. »Steve, ich kann das … mit uns … nicht mehr.« Ein Moment verstrich. Steve blinzelte. Er wartete darauf, dass ich es zurücknahm oder auf meine Hormone schob. Lou Reeds »Perfect Day« lief. Unter normalen Umständen hätten wir über die Ironie gelacht. Diesmal nicht. Es fühlte sich an, als würde nie mehr etwas lustig sein.

»Aber ich liebe dich«, stammelte Steve perplex. Und in diesem Augenblick, am 19. Juni um 20:11 Uhr, wusste ich, dass er es wirklich so meinte, aber ich wusste auch, dass er sich ein Leben ohne mich einfach nicht mehr vorstellen konnte, was nicht genau dasselbe ist wie Liebe. Dann dachte ich an unsere achtzehnjährige Tochter Annie, die irgendwo in Camden gerade ihre letzte Abiturprüfung feierte, und brach in Tränen aus. Was tat ich da?

Liebe. Stabilität. Eine intakte Familie. Als Annie auf die Welt kam, unbegreiflich kostbar, hatte ich ihr all das geschworen. Ich trauerte meinen verlorenen Freiheiten nicht hinterher, obwohl meine Karriere bald einging wie ein Kaschmirpulli in der Kochwäsche. Ich konnte nicht mehr reisen und bis tief in die Nacht arbeiten. Ich war erschöpft. Sogar meine Füße waren fett. Aber es ließ sich nicht verleugnen, ich war auch zutiefst und unverschämt glücklich, vielleicht sogar zum ersten Mal in meinem Leben. Mein Magnetpol hatte sich umgedreht. Und ja, ich wollte eine gute Mutter sein. Das war alles, was zählte. Ich wollte Annie absolut alles geben, was ich hatte.

Aus diesem Grund habe ich auch getan, was ich konnte, um Lisa aus der Personalabteilung zu vergessen: Anfang dreißig, balayageblond, verschüttete ihren Negroni auf Steves Büroweihnachtsfeier über mein bestes Isabel-Marant-Kleid. Ich bin mir zu fünfundfünfzig Prozent sicher, dass sie auch die Frau ist, mit der er seine Tennis-Doppel spielt – und mit der er weitere Begegnungen hatte, die ich in den vergangenen Jahren zwar geahnt habe, aber nicht beweisen konnte.

Ich habe bereits als Kind gelernt, wie man schmerzliche Erlebnisse in sich begräbt, und bin verdammt gut im Verdrängen. Und darin, Geheimnisse zu bewahren. Nur leider verschwinden Geheimnisse dadurch offenbar nicht wirklich. Wie Motten im Kleiderschrank knabbern sie im Verborgenen vor sich hin, bis man irgendwann das Loch bemerkt.

Mit dem näher rückenden Ende von Annies Schullaufbahn diesen Sommer, hat sich auch in mir etwas verändert. Als hätte ich auf meinem Fahrrad einen Gang umgeschaltet, und plötzlich rastet etwas ein, und es tritt sich leichter. Eine leise Stimme begann in meinem Kopf zu flüstern: Du bist sechsundvierzig, wenn du jetzt nicht gehst, wann dann? Was für ein Beispiel gibst du für Annie ab? Sie möchte dich bestimmt glücklich sehen.

Doch Annie sah es dann nicht ganz so. »Also hast du die ganze Zeit eine Lüge gelebt? Uns etwas vorgetäuscht?«, hat sie gestammelt, als ich ihr die Entscheidung mitteilte und mich krampfhaft darum bemühte, unser Ehe-Aus wie eine einvernehmliche Trennung à la Gwyneth Paltrow aussehen zu lassen (was zugegebenermaßen ziemlich weit hergeholt war). Ich brachte es nicht übers Herz, ihr von Steves Affäre zu erzählen, weil das die Probleme von uns Erwachsenen waren und meine eigene demütigende Angelegenheit, eher ein Symptom für das Scheitern unserer Beziehung als der Grund dafür. Außerdem war er trotz allem immer ein hervorragender Vater gewesen. Also sagte ich: »Die Liebe zu dir wird uns immer verbinden, Annie. Das ist das Wichtigste.« Was wahr ist. Doch als ich versuchte, sie zu umarmen, stieß sie mich weg.

»Warum hast du mich nicht wenigstens vorgewarnt? Weißt du was, Mum, so ist das schon mein ganzes Leben, immer sagst du, alles ist super, und ich soll keine Fragen stellen.«

Ich zuckte zusammen und spürte, dass ich da auf Groll gestoßen war, der über die Trennung von Steve und mir hinausging.

»Und das ist total scheiße.«

Gleich am nächsten Tag machte sich Annie aus dem Staub, fuhr in das Cottage meiner Mutter nach Devon, wo sie den ganzen Sommer bleiben wollte und wo Grannys Schulter zum Ausweinen sie erwartete. »Sie sitzt hier auf der Couch, isst einen Becher von meinem selbst gemachten Karamelleis und schaut sich eine Wiederholung von ›Girls‹ an«, beruhigte mich meine Mutter später an dem Abend am Telefon. »Natürlich hasst sie dich nicht! Nein, hör auf, Sylvie. Du bist eine wunderbare Mutter. Aber es ist halt ein ziemlicher Schock für sie gewesen. Sie fühlt sich getäuscht. Sie braucht ein bisschen Zeit, um es zu verdauen. Wie wir alle«, fügte sie hinzu, was ich als kleinen Seitenhieb empfand.

Ich hatte auch Mum nicht vorgewarnt. Unangenehme Neuigkeiten teilten wir nur, wenn es unumgänglich war. Wie die Mutter, so die Tochter.

»Lass sie einen unbeschwerten Sommer am Meer verbringen. Ich werde mich gut um sie kümmern, mach dir keine Sorgen. Aber wer kümmert sich um dich?«

Ich lachte und sagte, ich wäre sehr gut in der Lage, mich um mich selbst zu kümmern. Ja, wirklich. Aber nach so vielen Jahren als Ehefrau müsse ich erst mal wieder herausfinden, wer ich eigentlich sei.

»Wer du bist?«, fragte sie leise und wechselte dann schnell das Thema.

Annie tröstete sich schnell mit einem Kellnerjob und einem Freund. Am Telefon behauptet sie jetzt oft, dass die Verbindung schlecht sei und sie sich später melden werde, was sie dann aber nie tut. Wenn ich nach ihrem Freund frage, über den Mum sagt, sie sei ganz vernarrt in ihn, macht Annie sofort dicht, als hätte ich das Recht verwirkt, von ihr ins Vertrauen gezogen zu werden. Und wenn ich sie frage, wann sie zurück nach London kommt und sich meine neue Wohnung anschaut, sagte sie ausweichend: »Bald«, oft gefolgt von einem unterdrückten Kichern, als kuschle ihr Freund sich gerade an sie heran. »Ich muss los. Hab dich lieb. Ja, du fehlst mir auch, Mum.«

Wenigstens hat sie eine gute Zeit, sage ich mir, als ich den Wagen in meiner neuen Straße parke, die nicht annähernd so hübsch ist wie unsere alte, und den Karton aus dem Kofferraum wuchte. Ich nehme den sommerlichen Puls des Wohnblocks schon von hier aus wahr. Durchs Fenster wetteifern die Geräusche von eingepferchten Kindern, Hip-Hop, Radiokommentatoren – »Tooor!« – und der Opernsängerin, die im zweiten Stock lauthals ihre Tonleitern schmettert. Eine Gruppe Jugendlicher in Kapuzenshirts sieht mir, an eine Mauer voller Graffiti gelehnt und Gras rauchend, träge zu. Ich lächle sie strahlend an, zum Zeichen, dass ich mich nicht einschüchtern lasse, und erklimme entschlossen die Treppe, die letzten Überreste meiner Ehe schwer in meinen Armen.

Immobilienmakler würden die Anmutung des Wohnblocks als »kühlen, industriellen Charme« beschreiben. Es ist ein Mix aus frei finanzierten und Sozialwohnungen, mit betonierten Gehsteigen davor und mit Balkonen, die auf den Grand Union Canal hinausragen. Noch etwas schäbig, aber langsam im Kommen. Meine Wohnung, bestehend aus zwei Zimmern, von denen das hübschere für Annie bereitsteht, aber noch nicht von ihr genutzt wurde, gehört meiner alten Freundin Val und ist eigentlich eine Airbnb-Wohnung. Sie hat rosa Wände, weiß getünchte Holzdielen im skandinavischen Stil und ist mit Berberteppichen und riesigen, robusten Zimmerpflanzen ausgestattet. Aber das Wichtigste ist, dass die Wohnung sich nur ein paar Metro-Stationen von unserem alten Haus entfernt befindet, sodass Annie leicht je nach Lust und Laune zwischen mir und Steve hin und her wechseln kann. Oder auch nicht.

Ich stelle die Kiste ab und wünschte, es gäbe jemanden, dem ich zurufen könnte: »Setz schon mal das Teewasser auf.«

Die Stille folgt mir leise wie eine Katze. Ich schalte das Radio ein und öffne die verglasten Balkontüren. Ich breite die Arme aus, lege den Kopf zurück und tue so, als befände ich mich in einem alten französischen Film. Das Rumoren der Stadt dringt herein, es riecht nach Kanal, Diesel und biergetränkter Julihitze. Ich strecke mein Gesicht den Sonnenstrahlen entgegen und lächle. Ich packe das.

Selbst nach einem Monat ist der Blick vom Balkon noch immer neu für mich. Es fühlt sich an, als hätte das große, graue London sein grünes Herz für mich geöffnet und mich eingelassen. Die Gegend um den Kanal ist ein städtischer Lebensraum für Libellen, Schmetterlinge und Vögel. Aber man kann dort auch andere erstaunliche Lebewesen beobachten: einen Mann in den Dreißigern zum Beispiel, der gerne Hüte trägt und abends an Deck seines Hausbootes Gitarre spielt und dabei ungeniert schief singt. Ein Reiher ist hier auch heimisch. Aus meinem alten Zuhause vertrieben fühle ich mich seltsam verbunden mit diesem zerrupften Stadtvogel und komme nicht umhin, ihn als Symbol meiner neuen, noch ungewohnten Freiheit zu sehen. Doch heute Morgen ist er noch nirgendwo zu sehen.

Ich stütze die Arme auf der Balustrade ab, meine dunklen Locken fangen an, sich in der feuchten Luft zu kräuseln, und meine Gedanken jagen rastlos weiter – was ist der früheste Zeitpunkt, an dem es akzeptabel wäre, ein Glas Wein zu trinken? –, dann zu meiner Arbeit, dann zu Annie. Bilder tauchen in meinem Kopf auf. Mum, die mit Annie als Kleinkind auf den Schultern den Strand entlangmarschiert; Annie, eingekuschelt auf dem Sofa zwischen Kissen und einer Ansammlung elektronischer Geräte. Ich vermisse die Sternbilder der Sommersprossen in ihrem Gesicht. Ich vermisse sie. Und, als wäre es erst ein paar Stunden her, kann ich mich genau an das Gefühl erinnern, als ich mit der Fingerspitze ihren ersten Zahn ertastete, noch versteckt im schmerzenden, geröteten Zahnfleisch, aber bereit, jeden Moment durchzustoßen.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Reiher, mein Freiheitsvogel, herabschießt und am Ufer zu einem Denkmal erstarrt. Ich lächle ihm zu. Mein Handy klingelt. Da mir die Nummer nicht bekannt ist und ich einen Marketinganruf vermute, leite ich ihn direkt auf die Mailbox. Es klingelt erneut. »Hallo … Wie bitte? … Ja, Sylvie. Sylvie Broom … Was?« Mir stockt der Atem. Der Reiher breitet seine riesigen Flügel aus und verharrt dann so – erstarrt in dem Moment, als er losfliegen wollte. Die Worte »ein Unfall« dringen zu mir durch. Und mit einem Flügelschlag in der Luft ist mein Reiher fort.

3

Rita

Rita erschrickt, als ein Fasan aus dem wuchernden Gestrüpp am Straßenrand schießt. Sie wartet, bis er wieder sicher im Unterholz verschwunden ist, und rangiert den Wagen erst dann durch das Tor von Foxcote Manor. Ein metallisches Schrammen lässt sie zusammenzucken. Sie hofft, dass Jeannie es nicht gehört hat. Ihr kommt es wichtig vor, dass dieser erste Tag reibungslos verläuft, ohne schlechte Omen.

»Das Auto hat ›Autsch‹ gesagt«, vermeldet Teddy vom Rücksitz aus. Dort liegt er quer ausgestreckt, den Kopf auf dem Schoß seiner Schwester, und presst einen seiner nackten Füße gegen das Fenster. Er hat fast die ganze Fahrt über vor sich hin gedöst, während Hera in einem Zustand nervöser Wachsamkeit dagesessen und sich die Backen wie ein Eichhörnchen mit Anis-Kaubonbons vollgestopft hat. »Aber keine Sorge, diesmal hast du die andere Seite verkratzt, riesige Rita. Also passt es jetzt wieder«, fügt er wohlmeinend hinzu.

Rita wendet sich an Jeannie. »Es tut mir so leid.« Und noch viel mehr tut ihr leid, dass sie zugestimmt hat, Notizen für Walter zu machen. Nur das kann sie nicht sagen.

Jeannie zuckt mit den Schultern und lächelt, ihr erstes richtiges Lächeln an diesem Tag, so als freue sie sich sogar über einen weiteren Kratzer im Wagen ihres Mannes. Rita versteht die Ehe der Harringtons nicht. Immer wieder passiert Unbegreifliches. Wie das mit dem Messer.

Zwei Tage nach dem Brand vertraute Jeannie ihr an, dass sie die Sachen des toten Babys vor Walter, der alle »Erinnerungsstücke« aus dem Haus verbannt hatte, unter ihrem Bett verstecke und nun Sorge habe, sie nie wiederzusehen. Rita hatte sofort angeboten, sie zu holen. Sie wusste nur zu gut, dass Erinnerungen bewahrt werden mussten.

Als sie dann auf allen vieren durch die feine Asche unter das Ehebett der Harringtons kroch, fand Rita das rosa Schuhsäckchen aus Veloursamt, vollgestopft mit einer Decke, Babyschühchen mit Rüschen und einer Silberrassel von Tiffany’s, die das Baby niemals schütteln würde. Doch als sie wieder hervorzukriechen versuchte und dabei mit ihrem Haar hängen blieb – irgendwie war es immer schwerer, aus verzwickten Situationen herauszukommen, als hineinzugeraten –, entdeckte sie ein kleines Küchenmesser, das zwischen den Matratzensprungfedern direkt unter dem Kopfteil steckte, als würde es nur darauf warten, dass Jeannies Hand danach griff. Der Gedanke an das Messer verfolgt sie noch immer. Rita weiß nicht, was sie denken soll. Fühlt sich Jeannie von ihrem Mann bedroht? Hat er ihr schon einmal wehgetan? Walter würde behaupten, seine Frau sei paranoid, das Messer nur ein weiteres besorgniserregendes Zeichen für ihren tragisch verwirrten Geist und jene Krankheit, die eine Schande für die Familie darstellt. So sieht Walter das.

Schließlich waren es auch Walter und sein Arzt gewesen, die Jeannie einen Monat nach dem Tod des Babys in die The Lawns-Klinik einweisen hatten lassen.

Rita, die nach acht langen Wochen entsandt worden war, um sie wieder von dort abzuholen, wird jenen Nachmittag nie mehr vergessen: die Landhausfassade, die Frauen, die mit toten Augen und in langen weißen Nachthemden in den Gärten herumwanderten. Sie konnte mit einer netten alten Dame sprechen, die ein Kissen in den Armen wiegte. Sie sagte, sie sei bereits seit dreiundfünfzig Jahren in der Klinik und seit vierzig Jahren von niemandem mehr besucht worden. Rita hatte keine Ahnung gehabt, dass solch ein Ort überhaupt existierte. Und sie schwor sich, dass Jeannie nie mehr dorthin zurückkehren würde.

»Da sind wir.« Rita stellt den Motor ab. Die Stille ist dicht und weich, als müsse sich der Druck auf ihren Ohren erst lösen.

Als sie sich umsieht, bemerkt sie ein kleines braunes Auto, mit Pockennarben aus Rost übersät und fast unter Geißblatt begraben. Und es ist nicht das Einzige, was hier im Verfall begriffen ist. Foxcote hat den Kampf gegen den Wald offensichtlich schon vor geraumer Zeit verloren. Dicke Baumwurzeln bohren sich an mehreren Stellen durch die Gartenmauer, Nesseln sprießen durch die Hohlräume, und Brombeergestrüpp überwuchert die Einfahrt, wild entschlossen bis ins Haus vorzudringen. Das gesamte Anwesen ist verwildert.

Rita hofft, dass die Energie der Kinder ihm wieder etwas Auftrieb geben wird.

»Wuhu!« Brüllend reißt Teddy die Autotür auf und stürmt auf die Holzveranda des Hauses zu. Ein Luftstoß weht herein. Er riecht scharf und chlorophyllgrün und seltsamerweise nach etwas, das Rita kennt, aber lange vergessen hatte. Es sorgt dafür, dass sich die feinen Härchen an ihren Armen aufstellen, als hätte jemand mit einem Luftballon darübergerieben.

»Was sollen wir eigentlich hier?«, fragt Hera wütend.

Zunächst sagt Rita nichts, beobachtet mit zunehmender Anspannung, wie Jeannie ihre Sonnenbrille in ihr dunkles, gelocktes Haar schiebt und ihre dreizehnjährige Tochter mit zärtlicher Wachsamkeit durch den Rückspiegel betrachtet.

Hera blickt unerschrocken mit ihren arktisch blauen Augen zurück, durch die man hindurchsehen zu können glaubt – Walters Augen. Ihr ausgefranster Pony fällt ihr ins Gesicht. Letzte Woche hat sie die stumpfe Küchenschere dazu benutzt, sich selbst die Haare zu schneiden, was ihrer Mutter einen regelrechten Schrei des Entsetzens entlockte.

Als Jeannie noch immer nichts sagt, dreht sich Rita auf ihrem Sitz zu dem Mädchen um. »Wir entfliehen der verrußten Stadt für den Sommer«, sagt sie betont fröhlich, obwohl sie London im August liebt, seine überreizte Energie und die schmierige Hotdog-Hitze. »Solange das Haus renoviert wird.«

Jeannie wirft ihr ein kleines, dankbares Lächeln zu.

»Aber du hast Foxcote Manor doch immer gehasst, Mutter«, hakt Hera nach. Der arglose Teddy begreift noch nicht, was los ist. Doch Hera versteht viel zu viel und hört nicht auf, an der Geschichte zu kratzen, die ihre Eltern ihr über die Ereignisse erzählen. Auch der heutige Streit in der Hotellobby war ihr nicht entgangen: Walter, der Jeannie an den Armen packte, und Jeannie, die den Kopf wegdrehte und sich weigerte ihn anzusehen. Ganz sicher wird sich das Mädchen nicht lange beschwichtigen lassen.

»Überhaupt nicht«, lügt Jeannie sanft.

Rita fühlt sich unbehaglich. Sie weiß, dass Jeannie nichts anderes übrig geblieben war, als hierherzukommen. Wenn sie will, dass die Kinder weiter in ihrer Obhut bleiben, muss sie sich fügen. Einmal hat Jeannie ihr anvertraut, dass sie, abgesehen vom Haushaltsgeld, keinen Zugriff auf das Familienvermögen hat. Diese privilegierte, verheiratete Frau verfügt über weniger Freiheit als ihr eigenes Kindermädchen.

»Aber …«, fängt Hera wieder an, endlich einmal im Genuss der vollen Aufmerksamkeit ihrer Mutter.

»Genug jetzt«, unterbricht Jeannie sie. »Nicht heute, okay, Liebling? Und hör auf, Süßigkeiten in dich hineinzustopfen. Du verdirbst dir nur den Appetit vor dem Tee.«

Hera steigt aus und knallt die Wagentür hinter sich zu. Rita sieht sie auf ihren drallen Beinen in Richtung Haus davonstapfen. Während Jeannie seit dem Tod des Babys die Hälfte ihres Gewichts verloren hat, hat Hera ihres verdoppelt. Rita findet überall Bonbonpapier, in Heras Taschen, unter ihrem Kissen. Letzten Monat wurde sie am Schulkiosk beim Stehlen erwischt, zweimal.

Irgendetwas ist in Hera kaputtgegangen in der Nacht, als sie das Baby verloren. Rita hat schon oft versucht, mit ihr darüber zu reden. Doch Hera verschließt sich. Rita weiß nur, dass die Ereignisse des vergangenen Jahres sich auf Hera ausgewirkt haben, der ganze Aufruhr hat einen Schatten auf ihre hellen Augen gelegt. Und es ist ihre Aufgabe, Heras Ausbrüche zu zügeln und sie und Teddy abzuschirmen vor den schlimmsten Streitereien der Eltern. Doch dabei fühlt sich Rita oft so nützlich wie ein Regenschirm in einem Orkan der Windstärke neun.

»Das fängt ja gut an«, seufzt Jeannie.

»Keine Sorge. Sie beruhigt sich schon wieder.« Aus irgendeinem Grund hat Rita Vertrauen in Hera. Das hitzige Mädchen rührt sie im Herzen. »Ich nehme schon mal etwas Gepäck mit und helfe ihr beim Ankommen.« Sie faltet ihre langen Beine aus dem beengten Fußraum vor dem Fahrersitz und geht mit großen Schritten hinter zum Kofferraum, auch wenn es ihr dabei eigentlich gar nicht ums Gepäck geht.

Als der Deckel sich mit einem satten Schmatzen öffnet, merkt Rita erst, dass sie den Atem angehalten hat, und holt Luft.

»Hat deine kostbare Fracht die Fahrt gut überstanden?«, fragt Jeannie sie aus dem Inneren des Autos.

»Ja!«, ruft Rita grinsend zurück. Ihr natürlicher Optimismus kehrt zurück. »Lebt und ist wohlauf.«

»Ich habe dir ja gesagt, zwischen die Koffer geklemmt, ist es sicher, Rita.«

Ein Florarium, ein Gewächshaus aus Glas in Puppenhausgröße, ist das Einzige, was ihr von ihrem Hab und Gut wichtig ist. Ihr einziger Besitz, der keinen praktischen Nutzen hat. In der Nacht, in der es brannte – nachdem sie Jeannie und die Kinder im Dunkeln die verqualmte Treppe hinuntergezerrt hatte –, versuchte sie, noch einmal hochzugehen, um es zu holen, aber die sengende Hitze schlug sie in die Flucht. Dann konnte sie es aber unerwartet an dem Tag retten, als sie die Babysachen holen ging, und es war, als vereine sie sich wieder mit einem alten Freund, einem lieben, schweigsamen Gefährten. Das kleine Gewächshaus beherbergt einen moosigen Stein und neben anderen Pflanzen einen Venushaarfarn, den sie Ethel getauft hat, und einen weiteren (Dot), den sie aus einer winzigen schwarzen Spore gezogen hat, und es ist die einzige Konstante zwischen ihrem unwahrscheinlichen Leben als Kindermädchen und dem Leben davor.

Seit sie klein war – auch wenn sie immer die Größte in ihrer Klasse war und kaum Chancen hatte, im Krippenspiel einen Engel spielen zu dürfen oder später zum Tanzen aufgefordert zu werden –, stand der botanische Pflanzkasten ihres verstorbenen Vaters auf ihrem Fensterbrett. Sie starrt hinein wie andere junge Frauen vielleicht in einen Spiegel. Wenn sie die Augen zusammenkneift, ist ihr manchmal, als könne sie in das Glashaus kriechen und sich in die Landschaft kauern, die sie dort geschaffen hat: Der Strand aus einer Handvoll Sand; ein Baby-Bonsai; Pusteblumen, die sie aus einem Sprung im Asphalt gerettet hat; all ihre alten Identitäten halten die beängstigend große Welt daraus fern.

Sie widersteht dem Drang, zuerst ihr Florarium sicher ins Haus zu tragen, holt die Koffer der Kinder heraus und geht über die knirschenden Kiesel zur Vorderseite des Wagens. Dort beugt sie sich hinunter zu Jeannie, die sich nicht bewegt hat. »Soll ich auch Ihre Tasche nehmen?«

»Nein, nein. Das schaffe ich. Geh du schon einmal rein, Rita. Ich brauche noch einen Moment.« Sie macht ihre Handtasche auf und wühlt nach einer Zigarette.

Rita zögert, denn sie befürchtet, Jeannie könnte sich hinters Lenkrad klemmen und zurück ins Claridge’s Hotel fahren oder sogar zu dem Haus, das in der Nacht, in der sich der Geburtstag des Babys jährte, in Brand geriet. Ein Umstand, den niemand je erwähnt hat. Die Feuerwehr macht die antike Palmenlampe im Salon für den Brand verantwortlich. Aber Rita ist sich da nicht so sicher.

Der Moment spannt sich wie ein Faden.

»Keine Angst. Ich rauch nur eben eine, Rita«, sagt Jeannie leicht belustigt.

Rita wird rot und lächelt beruhigt. Doch als sie zum Haus geht, hört sie das zischende Aufflackern des Feuerzeugs und die gemurmelten Worte: »Auch wenn ich den verdammten Kasten am liebsten niederbrennen würde.«

4

Hera, 4. August 1971

Als ich an jenem Morgen vor gut einem Jahr aus dem Fenster meines Zimmers blickte, fühlte es sich an, als hielte die ganze Stadt den Atem an und warte nur darauf, dass der erste Schrei unseres Babys sich über die Dächer erhebt. Eigentlich wurde ihre Geburt erst zwei Wochen später erwartet. Ich hatte den errechneten Geburtstermin in meinem Klappkalender mit einem roten Filzstiftherz eingekreist. Doch die Nachbarn hatten bereits damit begonnen, Behältnisse, gefüllt mit Würstchen im SchlafrockoderHühnchen, vorbeizubringen. Und Mutter, die mittlerweile breitbeinig wie ein Cowboy lief, hatte bereits mehrfach »leichtes Ziepen« gespürt: Das Wort Ziepen ließ mich an kleine herumflatternde Gartenvögel denken.

Nach dem Essen half ich ihr, alte Handtücher auf ihrem Bett auszubreiten, dann Zeitungen auf dem Fußboden, und wir kicherten über die Unsinnslyrik, die sich mit der Druckerschwärze auf unsere Finger abdrückte. Ich versuchte, nicht an das zu denken, was die Zeitungen aufsaugen sollten, und konzentrierte mich stattdessen darauf, wie es wohl sein würde, meine kleine Schwester zum ersten Mal zu halten. (Ich hatte eine Abmachung mit Gott getroffen, um sicherzustellen, dass es eine Schwester würde, eine Verbündete, die beste Freundin, die ich nie hatte, doch ich hatte vergessen ihm das Versprechen abzuringen, dass sie auch bei uns blieb.) Sie würde ganz rot aussehen, wie ein Daumen, an dem zu viel gelutscht worden war, und zu einer etwas unscheinbareren Version von mir heranwachsen. Ich stellte mir vor, wie ich sie auf dem Schoß hielt, und die Leute, sodass es meine Mutter hören konnte, sagten: »Oh, was bist du doch für eine tolle große Schwester, Hera! Sie kann sich wirklich glücklich schätzen, dich zu haben.« Daraufhin würde ich bescheiden mit den Schultern zucken, als hätte ich nicht wochenlang mit der Nachbarskatze geübt.

Doch dann verflog das Ziepen wieder. Es war, als wäre eine Party im letzten Moment abgesagt worden. Wir warteten. Tante Edie kam und verbreitete knisternde Unruhe, wie sie es immer tat. Tante Edie, die sich selbst als »zu klug zum Heiraten« erklärt hat, weiße Hemden und dunkelblaue Hosen trägt und bei einem Nachrichtenmagazin arbeitet, das sie ins Ausland an allerlei gefährliche Orte schickt, nur bewaffnet mit einem Stift. Es wurde schon zweimal auf sie geschossen. Sie hat Liebesaffären mit Kriegsfotografen. Sie findet alles, was mit Kindern zu tun hat, langweilig. Immer wenn sie mal mit uns zum Entenfüttern in den Regent’s Park war, musste sie ein nach Kaffee stinkendes Gähnen unterdrücken und schaute ständig auf ihre Männerarmbanduhr. Genau dafür liebte ich sie.

»Wir wollen dich nicht von der Front fernhalten, Edie«, brummelte Mutter dann immer leicht säuerlich, was in mir die Frage weckte, ob sie Entenfüttern vielleicht auch langweilig fand, es sich aber nicht zu sagen traute. Mutter mochte Edie viel lieber, wenn sie nicht da war. Dann war sie ein nützlicher Bezugspunkt in Streitigkeiten mit meinem Vater. Frauen wie sie seien die Zukunft, erklärte meine Mutter, während sie den Kuchenteig immer heftiger rührte, bis Spritzer davon durch die Luft flogen und an überraschenden Stellen landeten, wie der hochgezogenen Augenbraue meines Vaters. Edie lebte das Leben, das meine Mutter geführt hätte, wenn sie nicht so jung – mit neunzehn – geheiratet hätte und nicht sechs Monate nach der Hochzeit mich bekommen hätte. Ich fühlte mich immer schlecht, wenn sie das sagte. Als wäre ich dahergekommen und hätte sie davon abgehalten, weiter sie selbst zu sein, als hätte ich sie in eine Zeit vor Erfindung des Fernsehens zurückgezerrt.

Doch an jenem Dienstag erinnerte unser Leben noch an eine von Mutters Zeitschriften. Die Servietten auf dem Esszimmertisch waren wie Fächer gefaltet, und der Tisch glänzte wie ein Spiegel. Ich war damals ein bisschen rundlich, aber nicht dick. Mutter war geistig noch vollkommen gesund. Sie trug ein Kleid mit Apfelmuster, das bei jeder Bewegung vergnügt über ihrem Babybauch hin und her schwang. Tante Edie kam vorbeigeschneit und brachte ein paar Dinge für das Baby mit, eine silberne Rassel und eine gelbe Decke, weich wie Butter. Als meine Mutter nicht hinsah, knabberte sie das Preisschild mit den Zähnen ab. Die Miene meiner Tante verriet eindeutig, dass sie überzeugt war, sich den falschen Zeitpunkt für ihren Besuch ausgesucht zu haben – sie war davon ausgegangen, dass es bis zur Geburt noch gut zwei Wochen dauern würde. Und jetzt steckte sie hier fest. Wie wir. Wie das Baby.

Schon bald lief Mutter, die Hand ins Kreuz gestützt, im Salon im Kreis herum, schnaufte wie ein Teekessel und richtete sich dann mit einem kurzen, atemlosen Lachen auf, als wäre sie wieder zu sich gekommen. Teddy gefiel das nicht. Tante Edie auch nicht. Sie sagte: »Himmel, Jeannie, willst du nicht lieber ins Krankenhaus?«

»Nein«, schrie Mutter, »ich will ein Mann sein!«

Nicht nur Mutters Worte klangen grober, sie sah auch anders aus, irgendwie hässlich. Ihr Gesicht war rot und aufgedunsen. Sogar ihre Füße waren teigig: Ich konnte meinen Finger hineindrücken. Als sie so in ihrem Apfelkleid vor dem sonnendurchfluteten Fenster auf und ab tigerte, war ihr Bauch nicht mehr rund und prall, sondern abgesackt, als wäre das, was darin war, zu schwer, als dass er es noch lange würde halten können. Die Vorstellung, dass etwas so Großes ihren Körper verlassen würde, durch den ebenso winzigen geheimen Spalt wie dem zwischen meinen eigenen Beinen, bereitete mir Sorgen. Ich konnte mir nicht erklären, wie das funktionieren sollte. Aber der Gedanke, dass es nicht zum ersten Mal stattfand, beruhigte mich etwas.

Daddy kam früher aus der Arbeit nach Hause und zerrte sich die Krawatte vom Hals. Er brachte Mutter ein Glas Wasser, das sie mit einer barschen Bewegung ablehnte. Daraufhin ließ er Tante Edie und meine Mutter allein und setzte sich auf die Metallstufen, die hinunter auf die Terrasse führten. Er zündete sich eine Zigarette nach der anderen an und machte ein nachdenkliches Gesicht, als müsse er sich mental auf die Geburt des Kindes vorbereiten. Das tat er oft, seit der Bauch meiner Mutter immer dicker wurde.

Irgendwann klingelte das Telefon im Flur. Mutter und Tante Edie wechselten komische Blicke, während Daddy sich aufrappelte, um den Anruf entgegenzunehmen. Er zischte etwas in den Hörer, bevor er ihn wieder auf die Gabel knallte. Dann stand er da und starrte das Telefon an, während die Zigarette zwischen seinen Fingern sich langsam in einen Aschestab verwandelte und schließlich zu Boden fiel. Als Mutter fragte, wer es war, antwortete er nicht. Tante Edie tat so, als lese sie in House & Garden. Also ließ ich die Hebamme herein.

Mutter fing an, sich mit den Fäusten am Sofa festzukrallen. Ihre Locken klebten ihr ölig und dunkel an der Stirn. »Zeit für dich, ins Bett zu gehen«, presste sie mit einem gezwungenen Lächeln hervor. Sie umarmte mich. Sie roch anders. »Morgen früh hast du ein neues Geschwisterchen.« Dann holte sie geräuschvoll Luft und fügte hinzu: »Bleib oben bei der riesigen Rita, okay, Liebling?« Ich konnte nicht schnell genug wegkommen.

Im Obergeschoss trat die riesige Rita aus Teddys Zimmer und lächelte breit. Ihr Rock war durchnässt von Teddys Badewasser, und eine weiße Raupe aus Badeschaum saß in ihrem Haar. Damals war sie noch nicht lange bei uns – ein paar Wochen, doch ihren Spitznamen hatte sie bereits weg –, und wenn ich sie sah, fühlte es sich jedes Mal wie eine schöne Überraschung an. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich sie nicht mögen würde, so wie all die anderen, die nach dem Tod von Nanny Burt vor zwei Jahren hier angefangen hatten. (Ich hatte auch Nanny Burt nie gemocht, die kräftigen Ohrfeigen, die sie mit der linken Hand austeilte, und ihre Zornesfalten.) Aber die riesige Rita mochte ich. Sie stellte mir Fragen. Sie verströmte Ruhe. Ihre Hände waren so groß wie die von Daddy. Aber sie benutzte sie nie für Ohrfeigen. Und wenn Teddy nachts aufwachte und Angst vor den Schatten unterm Bett hatte, hörte ich sie sagen: »Der sicherste Ort auf der Welt ist genau hier, wo du bist, Teddy.« Als würden schlimme Dinge nur außerhalb von Häusern wie unserem passieren. Niemals darin.

Außerdem war die riesige Rita nicht hübsch, zumindest nicht auf den ersten Blick. Vermutlich sollte das keine Rolle spielen. Tat es aber. Stets wurde von irgendwelchen Leuten mein Gesicht mit dem meiner Mutter verglichen, die zu dem Schluss kamen, dass ich nicht ihr gutes Aussehen mitbekommen hatte. Hübsche Menschen erwarten, dass man sie wahrnimmt, anstatt ihr Gegenüber wahrzunehmen. Ich wusste sofort, dass die riesige Rita zu denen gehört, die wahrnehmen. Sie hatte große Augen in der Farbe eines nassen Strandes. Auch dass ihr Name so gewöhnlich war, gefiel mir: Er erinnerte mich an Eis am Stiel und Pommes in einer Tüte aus zusammengerollter Zeitung, beides ist mir nicht erlaubt. (»Besser nicht, bis du den Babyspeck los bist, Liebling«, sagt Mutter, die stets auf ihre Figur achtet. Oder meine.) Ich wollte lieber ihren Namen statt meinen. Ich hasse es, meinen Namen immer wiederholen und buchstabieren zu müssen. Außerdem ist Hera die griechische Göttin der Ehe, was überhaupt nicht lustig ist. Aber hauptsächlich mochte ich die riesige Rita, weil sie mich mochte. Wenn Daddy scherzend sagte, bei mir müsse man eben erst auf den Geschmack kommen, so wie bei Rosenkohl, flüsterte die riesige Rita hinter vorgehaltener Hand: »Mein Lieblingsgemüse.« Ich glaube nicht, dass jemals jemand etwas Netteres zu mir gesagt hat. Anders als andere Kindermädchen nahm sie uns mit in die Stadt, in Museen und Galerien, oder um an der Themse im Uferschlamm nach kleinen schmutzigen Schätzen zu suchen, die wir in unsere Taschen stopften, während unsere Füße im Matsch schmatzten und uns der metallische Geruch des Flusses an den Fingerspitzen klebte. Bis wir unsere Funde in der Spüle wuschen, wussten wir nie so recht, was wir erbeutet hatten.

In jener Nacht war es das Gleiche. Wir waren beide so aufgeregt. Ich konnte nicht schlafen. Ich bat sie, mir noch einmal die Geschichte ihres Florariums zu erzählen. Auf meiner Bettkante sitzend, erzählte sie mir mit leiser, sanfter Stimme, dass man kleine tragbare Gewächshäuser früher auch Wardscher Kasten nannte und sie dazu dienten, dass man auch in der verschmutzten Londoner Luft Pflanzen kultivieren oder sie auf langen Reisen nach Übersee transportieren konnte und dass sie die gesamte Botanik und das, was man in den Kew Gardens sehen konnte, für immer verändert hatten. Und dann, als meine Lider schwer wurden und sich mein Kopf mit Farnen füllte, hörte sie auf zu reden und deckte mich mit dem Laken zu, denn es war zu heiß für eine Decke.

Später erwachte ich in der schwülen Dunkelheit von markerschütternden Schreien, die aus dem Stockwerk unter uns drangen. Mutter starb. Ich zog mir das Kissen über den Kopf. Ich wollte nur, dass, was auch immer geschehen musste, endlich passierte, damit sie keine Schmerzen mehr hatte. Die riesige Rita kam, um nach mir zu sehen. Schon morgen werde ein wunderschönes Baby im Körbchen des Stubenwagens liegen, sagte sie. Doch als sie mir die Haare aus dem Gesicht strich, spürte ich das Zittern ihrer Finger.

Eine Stunde später öffnete ich mein Fenster und lehnte mich mit dem Kinn auf die kühle Fensterbank. Ich ließ den Blick über die Dächer schweifen und sah die Sonne rosa aufgehen. Ich kauerte immer noch da, als der Krankenwagen vor dem Haus hielt, dort, wo normalerweise der Milchwagen mit einem fröhlichen Klirren bremste, und auch noch, als die Hebamme die Stufen hinunterrannte und das Licht der Laterne über der Tür auf das Bündel in ihren Armen fiel.

Das Entsetzen über das, was ich dort sah, leerte erst mein Hirn und dann meinen Magen. Und meine Erinnerung daran kam nicht zurück. Was auch immer ich damals sah, ist wie ausgelöscht. Daddy sagt, es ist besser so. Ich solle alles, was ich in jener Nacht womöglich gesehen habe, vergessen und nie, nie wieder davon sprechen.

5

Sylvie

»Vielleicht hilft es, wenn du über das redest, was passiert ist«, schlage ich behutsam vor und rücke auf dem großen weißen Sofa näher zu Annie. Ich habe noch immer das nagende Gefühl, dass sie mir nicht alles über Mums Unfall erzählt hat, dass sie etwas zurückhält.

Annie schüttelt den Kopf und kaut an einer Strähne ihres langen roten Haares. Ich lege den Arm um ihre Schulter. Sie fühlt sich knochig, verängstigt und zittrig an. Sie greift nach ihrem Handy, und ich hoffe insgeheim, dass ihr neuer Freund angerufen hat, um ihr moralische Unterstützung zu geben. Vielleicht dringt er ja zu ihr durch.

Ein Boot tuckert auf dem Kanal vorbei. Sogar dieses Geräusch klingt anders als normal. Die Welt hat sich verdunkelt. Die Schatten an der Wand sehen aus wie abstürzende Menschen.

»Granny ist jetzt in besten Händen, Annie.« Eine hervorragende Spezialklinik in London. Gott sei Dank, denke ich zum x-ten Mal und klammere mich an jede noch so kleine gute Neuigkeit. »Ich fahre in einer Stunde wieder hin. Kommst du mit?«

Annie nickt und versucht zu lächeln. Aber ihr Gesicht ist noch immer starr. Ihre Augen sind nasses grünes Glas. Sie muss immer wieder weinen, seit es vor drei Tagen passiert ist. Wir beide weinen. Doch wir weinen um unterschiedliche Menschen. Annie um Gran-Gran, wie sie sie immer nannte. Ich um Mum, die Frau, die ich fast täglich anrufe, auch wenn es nur darum geht, Belanglosigkeiten auszutauschen.

»Oder ich fahre dich zu Dad, wenn du lieber dort sein möchtest«, beeile ich mich, voller Schuldgefühle hinzuzufügen, in dem plumpen Versuch, die Tatsache schönzureden, dass Annie nun zwei Zuhause hat und auch damit noch zurechtkommen muss. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie irgendwo hingeht. Sie hat die letzten paar Nächte in dieser Wohnung verbracht, und es war ein solcher Trost für mich, sie wieder in meiner Nähe zu haben. In den frühen Morgenstunden saß ich auf ihrer Bettkante und sah ihr beim Schlafen zu, so wie Mum mir früher zugesehen hat. Oder wie meine große Schwester Caroline, wenn sie sich vom oberen Teil des Stockbettes mit baumelndem, karamellblondem Haar zu mir herunterbeugte und so lange »Sylvie, bist du wach?« zischte, bis ich es war.

Caroline wird in vier Tagen hier sein. Aber heute Morgen fühlt sich Amerika weit weg an, und ich habe Angst, dass Mums Zustand sich rapide verschlechtern könnte, ehe meine Schwester aus Missouri eingeflogen ist.

»Möchtest du noch etwas essen? Einen schönen Keks vielleicht?« Ich denke daran, wie Mum immer »einen schönen Keks« sagt, wenn »einen Keks« auch reichen würde, und wieder erfasst mich heftige Trauer. Ich muss mir in Erinnerung rufen, dass sie im Koma liegt. Ihr Herz schlägt noch. Sie ist nicht hirntot.

Aber wo ist sie? Ich stelle mir vor, wie sie in ihrem eigenen Schädel gefangen ist – fassungslos und frustriert – und verlangt, herausgelassen zu werden. Meine Zeit ist noch nicht gekommen! Ihr Kalender ist voller Termine. Sie hat noch Jahrzehnte des Lebens vor sich. Dinge zu tun.

»Nein, danke«, höre ich Annie durch das Rauschen in meinem Kopf sagen. »Ich kann jetzt kein Essen sehen. Mir ist ein bisschen übel.« Sie vergräbt den Kopf an meinem Nacken, wie als kleines Mädchen, wenn ihre Wangen von Tränen ganz klebrig waren und sich ihre Wimpern wie flatternde Schmetterlinge auf meiner Haut anfühlten.

Ich halte sie fest. Schließe die Augen. Seit es passiert ist, habe ich nicht mehr als ein paar Stunden am Stück geschlafen, weil ich ständig hochschrecke, nassgeschwitzt, mit rasendem Herzen.

Der Unfall taucht immer wieder blitzartig vor mir auf. Ich kann es mir genau vorstellen: Die Blutspritzer überall an der Felswand, das aufgewühlte Meer unter den Helikopterrotoren, als Mum von dem Felsvorsprung hochgezogen wird, während Annie den Klippenweg entlangrennt, verzweifelt auf der Suche nach Netz, um mich anrufen zu können.

Dann sind da noch die Fotos auf Annies Smartphone. Nur einen kurzen Augenblick nacheinander geschossen, der Bruchteil einer Sekunde, der einen sorglosen Klippenspaziergang von einer Katastrophe trennt. Das eine zeigt meine in die Kamera lächelnde Mutter in ihrem grünen Anorak, das nächste nur noch Meer und Himmel; meine Mutter von einem zum anderen Augenblick verschwunden.

»Granny kommt doch wieder in Ordnung, oder, Mum?«, nuschelt Annie unter meinen ungewaschenen Locken hervor.

»Sie …« Ich zögere. Mum hat auch Notlügen erzählt. Sie redete die dunkelsten Wahrheiten für mich und Caroline schön. Polierte die Kanten, in der Hoffnung, sie würden dann nicht so wehtun. Ich kann nicht anders und tue dasselbe: »Granny geht es bald wieder gut, Schatz.«

Nachdem Annie zu Steve aufgebrochen ist – »nach Hause«, wie sie es nennt: Das Haus wird zwangsläufig immer das Familienzuhause bleiben –, stehe ich an Mums Krankenbett. Als ein Arzt mir behutsam vorschlägt, dass ich angesichts der Ungewissheit vielleicht ihre Angelegenheiten regeln solle, versuche ich, nicht laut loszuschreien. Abgesehen davon: Mums Angelegenheiten? Es wäre offen gesagt leichter, den Kreml zu hacken. »Okay«, sage ich und versuche mich zusammenzureißen, so, wie meine Mutter es tun würde.

Als er weg ist, halte ich ihre warme, schlaffe Hand – die Hand, die früher Pflaster auf meine aufgeschlagenen Knie geklebt hat, die gern Postkarten von zu Hause verschickt – »Großartiges Wetter! Du solltest die Lupinen blühen sehen« –, und mir laufen die Tränen übers Gesicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie insgeheim bei Bewusstsein ist und mir gleich zuraunt: »Liebling, halt durch.« Und ich zurückflüstere: »Du auch, Mum.« Aber meine Stimme ist ganz belegt von all den Dingen, die ich nicht aussprechen kann, nicht gesagt habe.