2,99 €

Mehr erfahren.

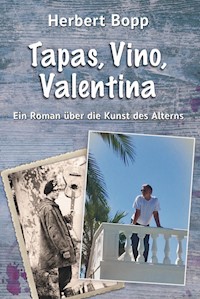

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es gibt Geschichten, die beginnen mit „Tschüss“ und haben noch nicht einmal richtig angefangen. „Tschüss“ war das Letzte, das Mutter und Vater von ihrem Fünfzehnjährigen hörten, ehe er auf Reise ging. Was als eine Fahrradtour zu den Großtanten angekündigt war, endet in einem Roadtrip, der den Jungen per Anhalter durch halb Europa führt. In diesem vergnüglichen Roman geht es um Abschied und Heimkehr, um Liebe, Lüsternheit und Leidenschaft, aber auch um die große Freiheit und das kleine Abenteuer. Es geht um Schmerz, Trauer und Tod, um Lügen und Sex und um pralle Lebensfreude. Und auch um eine liebenswerte Hure aus Marseille, die einem Buben vom Land zeigt, dass Französisch mehr sein kann als nur eine schöne Sprache. Im Mittelpunkt dieses Romans steht ein bis über beide Ohren verliebter Teenager aus der Tiefe Oberschwabens, der - wenn schon nicht die Welt - dann zumindest das Herz einer schönen Spanierin erobern will.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Herbert Bopp

Das gibt sich bis 1970

Ein Teenager auf Roadtrip zu seiner großen Liebe

Dieser Roman basiert auf Tagebuchnotizen und persönlichen Erinnerungen. Viele der Orte und Handlungen sind jedoch frei erfunden. Sollten sich lebende Personen - oder auch Angehörige von Verstorbenen - in meinen Geschichten wiederfinden, ist das reiner Zufall. Für Lore und CassianInhaltsverzeichnis

Impressum

Vorwort

Es gibt Geschichten, die beginnen mit „Tschüss“ und haben noch nicht einmal richtig angefangen. „Tschüss“ war das Letzte, das Mutter und Vater von ihrem Fünfzehnjährigen hörten, ehe er auf große Reise ging. In diesem Roman geht es um Abschied und Heimkehr, um Liebe und Leidenschaft, um Freiheit und Abenteuer, um Schmerz, Trauer und Tod. Es geht um Lügen und Sex und um pralle Lebensfreude.

Vor allem aber geht es um einen Teenager aus dem tiefen Oberschwaben, der die Welt erobern will - zumindest aber das Herz einer schönen Spanierin.

Dieser Roman basiert auf Tagebuchnotizen und persönlichen Erinnerungen. Viele der Orte und Handlungen sind jedoch frei erfunden. Sollten sich lebende Personen - oder auch Angehörige von Verstorbenen - in meinen Geschichten wiederfinden, ist das reiner Zufall.

Allen, die mich ermuntert haben, dieses Buch zu schreiben, gilt mein herzlicher Dank. Ganz besonders Lore, die mich mit ihrem kreativen Input und ihrer Geduld beim Lesen auf wunderbare Weise unterstützt hat. Danke auch an Cassian für seine Storytelling-Ideen.

1. Bruni strippt auf dem Mostfass

Es reicht. Die klägliche Peepshow, die uns die pausbäckige Tochter vom Bauer Hetzer nun schon seit dem Ende der Osterferien bietet, ist ihr Geld nicht mehr wert. Zehn Pfennig pro Vorführung! Dabei ziert sich Bruni beim Anheben ihres Röckchens jetzt immer häufiger und verwehrt so ihrem zahlenden Fanclub den kurzen Blick auf ihre rosarote Unterhose, von der sie ohnehin nur ein Exemplar zu besitzen scheint.

Die Bruni-Show findet meistens mittwochs nach der Schule in Hetzers Vorratskeller statt. Für ihren Table-Dance klettert sie umständlich auf ein hölzernes Mostfass . Dort dreht sie sich für ein paar Minuten plump und unbeholfen im Kreis, während aus dem Grammophon „Schuld war nur der Bossa Nova“ dröhnt oder auch „Tanze mit mir in den Morgen“. Wenn sie dann ihren Rock hochzieht und ihre kräftigen Schenkel zur Schau stellt, geht ein „Hmmm“ und „Ahhh“ durch die Runde, die meistens aus vier oder fünf Jungs besteht.

Hermann, der mittlere Sohn des Tankstellenbesitzers Raiber, ist immer dabei. Als Hermann einmal den Fehler machte, seine Taschenlampe mit in den Mostkeller zu bringen, um Brunis Schlüpfer anzuleuchten, brach sie die Vorführung abrupt ab. „Glaubt ihr vielleicht ich sei eine Nutte oder was?“ brüllte sie uns an. Wir sollen verschwinden, und zwar sofort. Aber erst musste jeder sein Zehnerle blechen.

Mehr als ihre rosaroten Baumwollunterhosen bekamen wir ohnehin nicht zu sehen. „Wurst und Wecken“, wie Sex in unserer Geheimsprache hieß, ging gar nicht. Nicht einmal mit Bruni, und das wollte etwas heißen.

Um die Fantasien eines pubertierenden Teenagers zu beflügeln, der von üppigen Brüsten, Zungenküssen im Mondschein und weit geöffneten Schenkeln träumt, reichen rosarote Baumwollunterhosen in Übergröße irgendwann nicht mehr aus. Also bleibe ich der Bruni-Show jetzt immer häufiger fern und investiere das Zehnlere in der Vesperpause lieber in eine weitere Laugenbrezel.

2. Valentina Esmeralda Alcántara-Cardeñosa

Der Absprung hat sich gelohnt. Auch wenn ihre Brüste alles andere als üppig sind und Zungenküsse nur in meiner Fantasie herumgeistern, ist SIE es, die endlich Leben in mein Leben bringt. Sie heißt nicht Bruni und auch nicht Sophie, Elsbeth oder gar Hannelore. Sie heißt Valentina Esmeralda Alcántara-Cardeñosa. Mit einem Akzent auf dem kleinen „a“ und einer Tilde über dem „n“.

Noch weiss sie nicht, dass ich mich nach ihr verzehre, von ihr träume und notfalls mein Leben für sie lassen würde. Dass ich ihren Namen kenne, würde sie zu diesem Zeitpunkt vermutlich ziemlich überraschen. Verliebt sein schürt die Kreativität. Ihren Namen habe ich mir erschlichen. Berti half mir dabei.

Berti spielt Zugposaune im Musikverein und ist mit einem sonnigen Gemüt ausgestattet, das dermaßen abfärbt, dass einem selbst ein Regentag nichts anhaben kann, wo man doch eigentlich ins Freibad wollte.

“Hallo Berti”, fange ich ihn eines Morgens vor der Schule ab, “das Kindermädchen von Sauers da drüben, das kriegt doch bestimmt auch mal Post von daheim, oder?” Er denke schon, meinte Berti, aber er könne ja seine Mutter mal fragen. Die war Postbotin. Und der Rest einfach.

Schon am nächsten Morgen zeigt mir Berti einen Zettel mit ihrem Namen, der mir den Atem verschlug: Valentina Esmeralda Alcántara-Cardeñosa. Den Absender auszumachen, der am häufigsten auf den Briefen an sie vorkam, war Routine. Berti recherchierte jetzt schneller als die Post erlaubt. “Salceda de Caselas”, heißt der Ort. Einer der Postkarten, die für Valentina bestimmt sind, glaubte der schlaue Berti entnehmen zu können, dass sie noch in diesem Jahr nach Spanien zurückkehren werde.

Beim Bäcker, beim Metzger und im Milchlädele drückte sie der Verkäuferin stumm den Einkaufszettel in die Hand, den ihr die Au-pair-Mutter geschrieben hatte. Diese nonverbale Kommunikation scheint auf wundersame Weise zu funktionieren. Und weil, wer nicht spricht, auch nie das Falsche sagt, genießt dieses Mädchen in Maidorf den Ruf der makellosen Exotin.

Wie jeden Sonntag wird sie auch heute wieder federnden Schrittes und mit leicht gesenktem Haupt die Dorfkirche betreten. Und wie jeden Sonntag wählt sie auch heute wieder den Seiteneingang. Das Hauptportal würde einfach nicht zu ihr passen. Als Gast dieser Kirche, dieses Dorfs, dieses Landes, übt sie sich in sympathischer Bescheidenheit.

Unter den feurigen Augen des Erzengels Gabriel, der mit ausgestreckten Armen, von denen manchmal der Stuck abbröckelt, das Geschehen im Blick hat, wird sie wie immer eine federleichte Kniebeuge machen - graziös, wie hingehaucht. Ihre Finger, zart wie Schokostäbchen, taucht sie dann blitzschnell in den Weihwasserkessel ein, ehe sie sich bekreuzigt und ihren Platz in einer der Holzbänke nahe der Mutter Gottes sucht.

Wie jeden Sonntag wird sie auch heute wieder ganz in Schwarz gekleidet sein. Schwarze Bluse, schwarzer Rock, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe. Niemals Hosen, immer Rock oder Kostüm. Keiner ist gestorben, aber sie trägt schwarz. Manchmal trägt sie eine Sonnenbrille mit pechschwarzen Gläsern, die sie erst im allerletzten Moment vor Betreten der Kirche abnimmt und in ihrem schwarzen Handtäschchen verschwinden lässt.

Sie ist sehr jung, sehr schlank und sehr schön. Und ich bin sehr verliebt in sie. Nur weiss sie noch nichts von meiner Gefühlslage, die in den letzten Tagen und Wochen in atemberaubender Geschwindigkeit durch den Fleischwolf gedreht wurde. Hatte ich bis vor kurzem noch meine Hände vor dem Schlafengehen zum Abendgebet gefaltet, sind meine Gedanken - und erst recht meine Hände - jetzt überall, nur nicht bei Gott.

Aber von der Achterbahn, die durch meinen Teenagerkopf rast, weiss Valentina nichts, woher denn auch? Während ich mir bereits Haus und Hof mit Hund, Katze und vielen Niños zusammen fantasiere, stehen wir Jungs, wie jeden Sonntagmorgen, im Rudel unterm Kastanienbaum neben dem Dorfbrunnen und warten darauf, einen Blick auf die schöne Spanierin zu werfen.

Das ist gar nicht so einfach, denn ein paar Schritte vor dem Kirchenportal lässt Valentina über ihr schwarz glänzendes Haar einen durchsichtigen Schleier ins Gesicht fallen, der mit einer Art Baskenmütze vernäht ist. Dieses Ritual wiederholt sich Sonntag für Sonntag. Und wenn ein Feiertag auf einen Werktag fällt, etwa Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam, spielt sich dieses wunderbare Schauspiel eben an einem Donnerstag oder Dienstag ab. Ich liebe Feiertage.

Während auf der Empore der schwer atmende Organist ächzend den Blasebalg zum Laufen bringt und der gemischte Chor unter der Leitung des seit einer Kriegsverletzung einarmigen Musiklehrers Max Hingerl “Lobet den Herrn” anstimmt, stehe ich noch immer vor dem Kirchenportal und spule in meinem Kopf einen Film ab, in dem eine junge Spanierin die Hauptrolle spielt.

Ich liebe diese Kirche mit ihren trompetenden Erzengeln, der weinroten Samtdecke über der Kommunionbank, dem tiefhängenden Kronleuchter und der in Maidorf als “Negerle” bekannten Gipsfigur, die sich jedesmal nach dem Einwurf einer Münze mit einem hektischen Kopfnicken bedankt.

Es ist die Kirche, in der meine Eltern geheiratet haben, in der ich getauft wurde, in der ich die Erste Kommunion empfangen und ein verlorenes Jahr als Ministrant verbracht habe. Hier wurde mir die Firmung zuteil, mit einem Firmpaten namens Ferdi, dem Freund meiner großen Schwester. Ferdi schenkte mir zum Fest die erste Sonnenbrille meines Lebens und einen Kugelschreiber mit einer schwarzen, einer roten und einer grünen Mine.

Es ist auch die Kirche, in der die Totenmesse für meine Eltern gelesen wurde.

3. Ein „Tschentlemän“ aus Stuttgart

Mutter war 57, als sie starb. Vater segnete mit 80 das Zeitliche. Das Schicksal wollte es, dass Mutter und Vater bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen. Bei zwei verschiedenen. Das Schicksal wollte es auch, dass bei beiden Verkehrsunfällen Vater am Steuer saß. Daraus zu folgern, dass Vater kein guter Autofahrer gewesen ist, wäre nicht ganz richtig. Aber auch nicht ganz falsch.

Bei Unfällen spielen oft andere Dinge als fahrerisches Unvermögen eine Rolle. Das Wetter zum Beispiel, wie an jenem glühend heißen Julitag, an dem Vaters Ford in den bayerischen Voralpen aus der Kurve getragen wurde. Für Mutter kam jede Hilfe zu spät. Sie erholte sich nie mehr von ihren schweren Verletzungen.

Ihr Mann starb 27 Jahre später, als sein Wagen ungebremst gegen eine Hauswand krachte. Mein Vater hatte einen Zuckerschock erlitten. Auf dem Beifahrersitz fand die Polizei später ein frisches Blumenbouquet und eine liebevoll getextete Karte für seine neue Flamme. „Lass uns gemeinsam durch den Rest des Lebens gehen“, stand auf der Karte. Vater ging nirgendwo mehr hin und starb kurz nach seinem Geburtstag.

Ein schlechter Autofahrer war Vater nicht, aber ein ungeduldiger. Als eines Sonntags am Zebrastreifen vor dem “Gloria”-Kino ein pechschwarzer Mercedes mit dem Ortskennzeichen “S” abbremste, um eine Fußgängerin ordnungsgemäß passieren zu lassen, kurbelte Vater hektisch die Fahrerscheibe herunter und rief dem Vordermann ein ungalantes “Tschentlemän kascht in Schtuagart wieder spiela!” hinterher, was so viel bedeutet wie: Fahr gefälligst weiter und glaub’ ja nicht, du könntest unsere Frauen mit deinen Großstadtmanieren beeindrucken. Der Mann verstand, gab Gas und nahm prompt die Frau, deretwegen er eben noch vor dem Zebrastreifen angehalten hatte, auf die Kühlerhaube.

Monate später musste Vater im Amtsgericht als Zeuge aussagen, war sich aber keiner Schuld bewusst. Der “feine Herr aus Schtuagart”, der mit einer kleinen Geldbuße glimpflich davonkam, habe es aber auch verdammt eilig gehabt, hatte mein Vater im Zeugenstand zu Protokoll gegeben. Hinterher gingen Vater und der Mercedesfahrer ins „Ratsstüble" ein Bier trinken. Vater bezahlte. Das Bier und das Bußgeld.

In Verkehrsfragen hatte Vater aber auch wirklich Pech. Auf dem Weg zu Tante Hildes Geburtstag beorderte er meine Mutter im dichten Nebel aus dem VW-Käfer, um im Scheinwerferkegel als wandelnde Navigationshilfe Leuchtturm zu spielen. Mutter stieg aus und tat wie ihr befohlen. Leider verlor Vater seinen Leuchtturm in einer scharfen Linkskurve aus den Augen und landete mit dem Käfer im Straßengraben.

Polizeihauptwachtmeister Kurt Baumann sah sich auf dem Nachhauseweg von seiner Streife den Blechschaden an und befand, man solle erst einmal ein Bier trinken, die Schadensmeldung für die Versicherung könne warten.

4. Der Sheriff von Maidorf

Kurt Baumann war der Dorfpolizist. Ein freundlicher, gut genährter Mann mit braunen Knopfaugen, schütterem Haar und unendlich vielen blauen Äderchen im, je nach Alkoholpegel, mehr oder weniger geröteten Gesicht. In seiner Ein-Mann-Dienststelle spielte er gern den Sheriff. Mal verteilte er Strafzettel, weil der Milchlasterfahrer kurz vor Feierabend die leeren Kannen in einem Affentempo in Richtung Molkerei karrte. Oder er verwarnte den Schreinermeister Krupp, weil der nach Einbruch der Dunkelheit mal wieder ohne Licht fuhr, zu schnell unterwegs war oder in Baumanns Augen sonst irgend etwas ausgefressen hatte.

Mit Herrn Krupp, erzählte uns Vater mal beim Saumagen-und-Spätzle-Essen, habe Kurt Baumann schon seit langem ein Hühnchen zu rupfen. Das habe mit Baumanns Ehefrau zu tun. „Alles in allem eine ziemliche Schweinerei“, sagte Vater, wollte uns aber Einzelheiten ersparen.

Einmal leitete Polizeihauptwachtmeister Baumann eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Schäferhund Dabei wusste, außer Baumann, jeder im Dorf, dass der Sohn des Försters das Tier mit dem Schrotgewehr erschossen und danach im Wäldle am Galgenbühl vergraben hatte. Roland war von da an nur noch der „Hundemörder“. Es hieß, er habe sich bei einem Mopedunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen und trage seither eine Silberplatte im Kopf.

Seinen spektakulärsten Einsatz hatte Herr Baumann aber an einem Sonntagvormittag nach dem Kirchgang. Karl, den die Jüngeren unter uns „Charly“ nannten, bewegte sich nicht nur wie Elvis, er kleidete sich auch so. Sogar seine Haartolle stylte er wie der King, allerdings nicht mit Gel aus der Tube, sondern mit Schweineschmalz.

Charly hatte sich an diesem Sonntagvormittag im Heustadel beim Lindenbauer versteckt, nachdem er zuvor beobachtet worden war, wie er einen Zigarettenautomaten knackte. Ich mochte Charly, allein schon wegen seines Namens und seiner tollen Frisur. Die meisten im Dorf hielten ihn dagegen für einen halbstarken Aufschneider.

Polizeihauptwachtmeister Kurt Baumann stieg an diesem Sonntagmorgen schwer atmend und mit gezückter Dienstpistole die Holzeiter zum Heuschober hinauf und appellierte an Charly, doch bitte aufzugeben. Er tat dies so laut, dass alle mithören mussten. “Es hat keinen Sinn mehr, Karl!”, rief er ihm zu und fuchtelte dabei mit der Pistole, “du sitzt in der Falle”. Seine Stimme, vor allem aber die Waffe in der Hand, verlieh dem Polizisten jetzt eine Autorität, die ich bisher gar nicht an ihm gekannt hatte.

Als Baumann, Dienstpistole in der rechten Hand, wenig später den armen Charly in geduckter Haltung und mit leicht erhobenen Armen bis zur Polizeidienststelle vor sich hertrieb, marschierte das halbe Dorf hinter dem Gendarm und seinem Räuber her.

Vor dem Betreten der Polizeistation drehte sich Polizeihauptwachtmeister Kurt Baumann noch einmal kurz um, damit er vom Volk eventuelle Ovationen entgegennehmen könnte. Schließlich war Charly ein Schurke, der nicht zum ersten Mal mit der Polizei zu tun hatte. Unter dem eher verhaltenen Applaus einiger Dorfbewohner verschwanden Herr Baumann und Charly schließlich in der Polizeiwache.

Die Dienststelle kannten wir Kinder wie unsere Lederhosentaschen. In dem Einraumbüro, das im Erdgeschoss eines Geschäftshauses lag, verbrachten wir manchen regnerischen Nachmittag, um in den Fahndungsbüchern des LKA zu stöbern.

Nach dem Vorbild des heiteren Beruferatens spielten wir anhand der Fahndungsfotos “Mörder, Räuber oder Sittlichkeitsverbrecher”. Wer falsch geraten hatte, musste sich Handschellen anlegen lassen und kam erst bei der nächsten richtigen Antwort wieder frei.

Kurt Baumann war ein gutmütiger Dorfpolizist, aber auch eine tragische Figur. An einem frühen Samstagmorgen klingelte er bei uns zuhause Sturm. Seine rechte Hand war in ein blutdurchtränktes Geschirrtuch gewickelt. Mutter verarztete den Verletzten so gut es ging. Für den Daumen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er musste kurz darauf im Krankenhaus notamputiert werden. Und weil dem Arzt bei den OP-Vorbereitungen aufgefallen war, dass Baumanns linker großer Zeh wohl seit längerer Zeit nicht mehr richtig durchblutet wird und deshalb abzusterben droht, musste auch er gleich daran glauben. Der Zeh, nicht der Arzt.

Die Ehestreitigkeiten im Hause Baumann waren eskaliert. Ob der Schreinermeister Krupp da seine Finger im Spiel hatte, weiß ich nicht. Vater hielt sich immer sehr bedeckt. Irgendwann zückte Gisela Baumann jedenfalls das Brotmesser. Kurz darauf trennten sich die Beiden und der eben noch gefeierte Dorfpolizist war plötzlich ohne Frau und ohne festen Wohnsitz.

Ohne den rechten Daumen und die linke große Zehe stand auch die berufliche Zukunft des Dorfsheriffs in den Sternen. Mutter wies ihm für ein paar Tage unsere Dachkammer zu. Bald darauf zog er weg, keiner wusste zunächst wohin. Später hieß es, Herr Baumann habe sich zu seiner Schwester nach Österreich abgesetzt, auch weil dort der Stroh Rum billiger sei.

Aber noch wohnte er in unserem Haus. Wir versuchten ihn so oft wie möglich aufzumuntern, was nicht immer einfach war. Wenn er wieder einmal völlig durchhing, schickte mich Mutter mit dem Zwei-Liter-Krug ins Bräuhaus, um einen „Nachtwächter“ zu holen. So hieß das schale Bier, das die Männer am Stammtisch nicht ausgetrunken hatten, weil sie ja irgendwann doch nach Hause zu ihren Frauen mussten.

Der “Nachtwächter” kostete wenig, gab dafür aber auch keinen Schaum. Manchmal lösen Kinder Probleme spielend: Nach einem stärkenden Schluck vor dem Nachhauseweg wuchteten wir den Zwei-Liter-Krug mit der Schleuderbewegung des Hammerwerfers so lange schwungvoll um die eigene Schulterachse, bis der Zentrifugaleffekt Wirkung zeigte. Daheim angekommen, hatte sich auf dem abgestandenen Bier jetzt frischer, weißer Schaum gebildet.

Jeder wusste, wie der Schaum ins Bier gekommen war, aber keiner fragte danach. Auch nicht Herr Baumann, dessen Gesichtszüge sich jetzt immer seltener aufhellten. Irgendwann war der tägliche “Nachtwächter” sein bester Freund.

Vater versuchte alles, um den unglücklichen Kurt auf andere Gedanken zu bringen. Eines Tages hatte er die zündende Idee.

„Wie wär’s mit einem Ausflug zum Münchner Oktoberfest?“

Mit der Vorfreude kam wieder der Teddybärblick, den ich so an Baumann mochte. Mutter bestand darauf, dass mein Bruder Martin mitfuhr. Ein Anstandswauwau kann nicht schaden, wenn zwei Männer vom Dorf in die Großstadt fahren.

Während Martin mit Bluna, Bierstengel und einem Stück Ochsenbraten vom Spieß abgespeist wurde, blickten die beiden Männer bereits im ersten Bierzelt zu tief ins Glas. Das Problem der Heimfahrt würde sich schon irgendwie lösen. 180 Kilometer Landstraße sind schließlich nicht die Welt. Bei einer kurzen Krisensitzung auf dem Klo wurde Martin genau zwei Wochen nach seinem 14. Geburtstag zum Heimfahren verdonnert.

Vater und der Dorfpolizist machten es sich bei bester Stimmung auf dem Rücksitz des Käfers bequem. Ein wenig Fahrpraxis hatte mein Bruder bereits. Baumann übte mit ihm manchmal in der Kiesgrube Achter drehen im Polizeiauto, einparken zwischen den Raupenschleppern und so.

Mutter machte sich in der Oktoberfest-Nacht schreckliche Sorgen und verbrachte Stunden am geöffneten Schlafzimmerfenster. Am frühen Morgen kamen Vater, Sohn und Baumann wohlbehalten wieder zu Hause an. Leider ließ sich das Geheimnis des Vierzehnjährigen, der seinen Vater in Begleitung eines betrunkenen Büttels nach Hause chauffierte, nicht lange hüten.

Das Dorf schläft nicht. Der halbstarke Charly hatte das Oktoberfest-Trio auf dem Heimweg vom „Adler“ erkannt und verpfiffen. Der ohnehin schon beurlaubte Polizeihauptwachtmeister Baumann musste kurz darauf seinen Dienstausweis abgeben. Die Pistole hatten sie ihm schon vorher weggenommen.

5. Vater will evangelisch werden

Es war Sonntag und Valentina hatte wieder einmal in der Holzbank im vorderen Teil des Kirchenschiffes Platz genommen. Pfarrer Dannecker würdigte sie keines Blickes. Er genoss es, seine Schäfchen spüren zu lassen, dass sie nicht eigenhändig von ihm getauft wurden, sondern dem Gottesdienst lediglich als “Reingeschmeckte” beiwohnten. Dass Valentina zur letzteren Kategorie gehörte, war jedem klar, der das Glück hatte, einmal in ihre pechschwarzen Augen sehen zu dürfen.

Wäre ich als Ministrant nicht kurz zuvor wegen Amtsmüdigkeit entlassen worden, hätte ich spätestens bei der Ausgabe des Abendmahls Gelegenheit gehabt, Valentina näher zu kommen. Aber auch über mehrere Bankreihen hinweg flachte die Faszination für dieses Mädchen nicht ab. Ganz im Gegenteil.

Ich könnte nicht behaupten, dass mich dieses eine Jahr als Ministrant sonderlich geprägt hätte. Im Grunde genommen fand ich es absurd, dem Pfarrer als Messdiener zur Verfügung zu stehen. Mess-Diener. Wie das schon klingt. Was wird hier gemessen und wer dient wem? Aber was zählt schon die Meinung eines pubertierenden Fünfzehnjährigen, wenn es um das Wesen eines Pfarrers geht?

In der Sakristei, die an das Kirchenschiff angrenzt, ließ sich der Monsignore vor dem Gottesdienst von seinen Ministranten mit "Herr Dekan" anreden. Traf man sich dann mal zufällig auf dem Feldweg, der zur Kiesgrube führt, musste man dem gestrengen Herrn "Gelobt sei Jesus Christus" zurufen, sonst war Schluss mit der christlichen Nächstenliebe.

Einmal blieb der Pfarrer mit hochrotem Kopf stehen und scheuerte meinem Bruder Robert eine mit dem Katechismus, den Dekan Dannecker bei seinen Wandelgängen durch Maidorf stets vor sich her trug.