0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

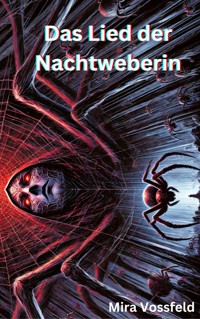

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und merkst, dass die ganze Stadt in einem unsichtbaren Netz gefangen ist – ein Netz aus Angst, Geheimnissen und längst vergessenen Wahrheiten. Die Nachtweberin, ein düsteres Wesen, das die Dunkelheit durchstreift, spinnt ihre Fäden, um die Menschen zu brechen. Doch ein altes Lied könnte ihre Macht zerstören. Eine junge Frau, zerrissen zwischen ihrer Vergangenheit und dem Überlebenswillen ihrer Familie, stellt sich der Macht der Nachtweberin. Begleitet von einem Mann, dessen Leben ebenfalls vom Netz verschlungen wurde, kämpft sie darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen – über sich selbst, ihre Familie und die finstere Macht, die sie alle verbindet. Das Lied wird zur letzten Hoffnung, aber auch zur größten Gefahr. Denn um die Nachtweberin zu besiegen, muss die junge Frau das Netz ihrer eigenen Geheimnisse zerstören – bevor sie selbst in den Fäden verschwindet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Vorwort

Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und merkst, dass die ganze Stadt in einem unsichtbaren Netz gefangen ist – ein Netz aus Angst, Geheimnissen und längst vergessenen Wahrheiten. Die Nachtweberin, ein düsteres Wesen, das die Dunkelheit durchstreift, spinnt ihre Fäden, um die Menschen zu brechen. Doch ein altes Lied könnte ihre Macht zerstören.

Eine junge Frau, zerrissen zwischen ihrer Vergangenheit und dem Überlebenswillen ihrer Familie, stellt sich der Macht der Nachtweberin. Begleitet von einem Mann, dessen Leben ebenfalls vom Netz verschlungen wurde, kämpft sie darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen – über sich selbst, ihre Familie und die finstere Macht, die sie alle verbindet.

Das Lied wird zur letzten Hoffnung, aber auch zur größten Gefahr. Denn um die Nachtweberin zu besiegen, muss die junge Frau das Netz ihrer eigenen Geheimnisse zerstören – bevor sie selbst in den Fäden verschwindet.

Über den Autor / die Autorin

Die Autorin Mira Vossfeld, 25 Jahre alt, wuchs in einer kleinen Stadt auf, wo Geschichten oft die einzige Flucht aus dem grauen Alltag waren. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben und die Faszination für düstere, mystische Welten. Inspiriert von ihrer Liebe zur Natur und langen Spaziergängen an nebligen Tagen, begann sie, Geschichten zu erfinden, die das Unbekannte und die Abgründe der menschlichen Seele erkunden. In ihrer Freizeit liebt sie es, durch verlassene Orte zu streifen und sich vorzustellen, welche Geheimnisse dort verborgen liegen. Heute lebt und schreibt sie an einem ruhigen Ort, der ihre Fantasie beflügelt, und lässt ihre Leser in Welten eintauchen, die ebenso faszinierend wie beunruhigend sind.

Titel: "Das Lied der Nachtweberin"

Kapitel 1: Die Fäden im Dreck

Die Luft in der Stadt war dick, fast wie Schleim, der einem die Kehle zuschnürte. Der Rauch aus den Fabrikschloten und der Gestank aus den Kanälen hingen schwer über den Gassen. Es war, als hätte die Dunkelheit beschlossen, sich hier festzusetzen, wie ein alter Kater, der sich in die Ecke legt und nicht mehr weggeht. Die Leute hier waren nicht besser. Die meisten krochen durch ihr Leben wie Ratten – geduckt, flink, immer auf der Suche nach dem nächsten Stück Dreck, das sie fressen konnten. Niemand fragte, wohin das alles führte. Es war ihnen egal. Oder sie hatten es längst aufgegeben.

Zwischen all dem lag das Netz. Nicht wie ein riesiges Spinnennetz, das man sehen konnte, sondern eher wie ein flüsternder Atem, der durch die Stadt kroch. Es war überall, und es war nichts. Es war das Ziehen im Nacken, wenn man nachts allein durch eine Gasse lief. Es war das Gefühl, beobachtet zu werden, obwohl keiner da war. Es war die plötzliche Stille, wenn in einer überfüllten Kneipe keiner mehr wagte, laut zu reden. Und es war immer da. Jeder spürte es, aber keiner sprach es aus.

Die Stadt hatte sich daran gewöhnt, wie man sich an Schmerzen gewöhnt. Doch wer einmal stehen blieb, wer genauer hinsah, konnte die Fäden sehen. Sie schimmerten in der Dunkelheit, hauchdünn, fast unsichtbar, gespannt zwischen Mauern, Laternenpfählen und alten Schornsteinen. Sie hielten die Stadt zusammen, wie eine düstere Marionette, deren Strippen immer enger gezogen wurden.

Das erste Mal, dass sie es spürte, war in einer dieser Nächte, wo die Stadt noch dreckiger wirkte als sonst. Der Regen hatte den Staub nicht weggewaschen, sondern in Schlamm verwandelt, und der Gestank aus den Kanälen war schlimmer als je zuvor. Sie saß an einer Ecke, das alte Instrument auf den Knien, und versuchte, irgendeine Melodie aus den Saiten zu zwingen. Es war keine gute Nacht zum Spielen. Die paar Münzen im Koffer klimperten einsam, wie Hohn für ihre Mühe.

Die Fäden waren da, sie wusste es. Sie konnte sie nicht sehen, aber sie spürte, wie sie an ihren Gedanken zogen, an ihren Händen, sogar an ihrem Atem. Es war, als ob die Luft selbst sie festhalten wollte. Sie spielte weiter, aber ihre Finger fühlten sich schwer an, träge, fast taub. Jeder Ton klang falsch, schief, wie ein Lachen, das einem im Halse stecken bleibt.

Sie hatte das Netz nicht gesehen, aber sie wusste, dass es sie ansah. Es war ein Gefühl, das sie nicht beschreiben konnte, nicht mal sich selbst. Es war wie ein Knoten im Bauch, der sich immer fester zog, je länger sie dort saß. Ihre Finger zitterten, und sie ließ den letzten Akkord einfach in der Luft hängen. Der Klang verhallte, und die Stille, die folgte, war schlimmer. Es war keine normale Stille. Es war die Art von Stille, die einem ins Ohr flüstert und einem sagt, dass man besser verschwinden sollte, bevor etwas passiert.

Sie hasste diese Stadt. Sie hasste die Art, wie sie alles und jeden verschluckte, wie ein Loch, das nie voll wurde. Sie hasste die Menschen, die durch die Gassen schlichen, mit gebeugten Schultern und leeren Augen, als ob sie längst vergessen hatten, dass es auch etwas anderes gab als das hier. Und sie hasste sich selbst, weil sie genauso war.

Aber mehr als alles andere hasste sie das Netz. Sie wusste nicht, was es war oder warum es da war, aber sie wusste, dass es sie hasste. Sie konnte es fühlen, dieses lauernde Ding, das sie beobachtete, das ihre Gedanken einsaugte, wie eine Fliege, die sich im Spinnennetz verfängt und zappelt, bis sie aufgibt.

An diesem Abend gab sie auf. Sie packte ihr Instrument in den Koffer, schlug den Deckel zu und stand auf. Ihre Beine fühlten sich an wie Blei, und der Regen hatte ihre Schuhe durchweicht. Sie ging los, die Gasse entlang, die Augen auf den Boden gerichtet, weil sie nicht sehen wollte, was sie vielleicht über sich entdeckte.

Die Straßen waren leer, bis auf den Regen, der in schmutzige Pfützen tropfte. Sie hörte ihre eigenen Schritte, das leise Klatschen von Wasser, wenn sie auftrat. Aber da war noch etwas. Ein anderes Geräusch, das kaum wahrnehmbar war. Es war wie ein Summen, ein Wispern, das von irgendwoher kam, von überallher. Sie blieb stehen, drehte sich langsam um, aber die Gasse war leer. Doch das Gefühl war immer noch da, wie ein Schatten, der ihr in den Nacken kroch.

„Verdammt,“ murmelte sie, ohne wirklich zu wissen, warum. Es war kein Gebet, kein Fluch, nur ein Wort, das sie in die Dunkelheit spuckte, um nicht das Gefühl zu haben, dass sie allein war.

Doch sie war allein. Und das Netz wusste es.

Kapitel 2: Das erste Opfer

Die Stadt schlief nie wirklich, aber nachts wurde sie langsamer, als hätte sie zu viel getrunken und wäre kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Die Straßen waren leerer, die Schatten länger, und die Geräusche klangen dumpfer, als ob die Dunkelheit sie verschluckte. In einer dieser Gassen, irgendwo zwischen einer zerfallenen Backsteinwand und einem leeren Hinterhof, stolperte ein Mann durch den Regen. Sein Atem ging schwer, sein Gesicht war rot und glänzte vor Nässe – oder war es Schweiß?

Er war nicht alt, nicht jung, irgendwas dazwischen. Ein Gesicht, das man schnell wieder vergaß, wenn man ihm begegnete. Sein Hemd war halb aus der Hose gerutscht, seine Schuhe hinterließen schlammige Abdrücke auf dem Kopfsteinpflaster. Die Flasche in seiner Hand war fast leer, der Rest des billigen Fusels schwappte hin und her, während er taumelnd vorwärtsging.

Er fluchte leise vor sich hin, Worte, die mehr wie Grunzen klangen, ein betrunkenes Selbstgespräch. Die Welt um ihn herum war verschwommen, aber er spürte es trotzdem – dieses Ziehen, dieses Summen, das aus den Schatten kam. Es war, als ob etwas an ihm zerrte, etwas, das er nicht sehen konnte. Er hielt an, drehte sich um, aber die Gasse hinter ihm war leer. Nur der Regen und die kaputten Ziegelwände.

„Blöder Mist,“ murmelte er, bevor er weiterlief. Doch mit jedem Schritt wurde das Gefühl stärker. Es war nicht mehr nur ein Ziehen. Es war, als ob die Luft selbst ihn greifen wollte, ihn in ihren kalten, unsichtbaren Händen hielt. Er stolperte, die Flasche fiel zu Boden und zerbrach, ein helles Klirren, das in der Gasse widerhallte.

„Wer ist da?“ Seine Stimme war heiser, ein erbärmlicher Versuch, mutig zu klingen. Niemand antwortete. Aber er wusste, dass er nicht allein war.

Die Nachtweberin trat nicht einfach aus den Schatten. Sie war die Schatten. Ihre Gestalt war zuerst kaum mehr als eine Bewegung, ein Flimmern im Augenwinkel, das man fast übersehen konnte. Doch dann wurden die Linien deutlicher, formten etwas, das nicht ganz menschlich war.

Ihre Glieder waren lang und dünn, fast zu lang, als hätten sie sich aus den Winkeln der Dunkelheit selbst herausgezogen. Ihre Haut, wenn man sie überhaupt so nennen konnte, war schwarz wie Ruß, aber mit einem Schimmer, als wäre sie aus gewebtem Stahl. Ihre Arme endeten in Händen, deren Finger länger waren, als sie hätten sein sollen, fast wie die Fäden eines Netzes, die sich immer weiterzogen. Sie war schlank, aber nicht zerbrechlich – eher wie eine Maschine, deren Zahnräder perfekt ineinandergriffen.

Ihr Gesicht war eine Mischung aus Schönheit und Grauen. Die Augen, groß und mandelförmig, glühten leicht in einem tiefen, roten Ton, wie das letzte Glimmen einer Zigarette. Ihr Mund war breit, die Lippen dünn, und wenn sie sprach, hörte es sich an wie das Knistern von Feuer, das durch trockene Blätter läuft. Sie hatte keine Haare, sondern etwas, das aussah wie ein Kranz aus filigranen Fäden, die sich ständig bewegten, als würden sie nach etwas suchen.

Sie war kein Wesen, das ging. Sie glitt, als wäre sie Teil der Dunkelheit, die sie umgab. Und das Schlimmste war der Geruch – eine Mischung aus feuchtem Stein, verbrannter Erde und etwas Metallischem, das einem die Kehle zuschnürte.

Der Mann stolperte rückwärts, seine Hände suchten verzweifelt nach Halt an der Wand hinter ihm. „Lass mich in Ruhe!“ brüllte er, aber seine Stimme klang schwach, wie ein Kind, das versuchte, einen Sturm anzuschreien.

Die Nachtweberin sprach nicht. Sie musste nicht. Die Fäden um sie herum begannen zu tanzen, unsichtbare Linien, die plötzlich sichtbar wurden, schimmerten im Regenlicht, als würden sie ihn umkreisen. Es war, als hätte die Gasse selbst beschlossen, ihn nicht mehr gehen zu lassen.

„Bitte... ich hab nichts gemacht,“ keuchte er, seine Augen weit aufgerissen vor Angst. Doch sie hörte nicht auf ihn. Ihre Bewegungen waren präzise, elegant, wie ein Ritual, das sie schon tausendmal vollführt hatte. Die Fäden zogen sich enger, schlangen sich um seine Arme, seine Beine. Sie hielten ihn fest, zogen ihn nach oben, bis er keinen Boden mehr unter den Füßen hatte.

Er schrie, ein raues, verzweifeltes Geräusch, das jedoch schnell in einem erstickten Röcheln verstummte, als die Fäden sich um seinen Hals legten. Sie zogen nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es war ein Tanz des Grauens, der ihn nicht nur die Luft, sondern auch den Verstand raubte.

Die Nachtweberin trat näher, ihre glühenden Augen unverwandt auf ihn gerichtet. Es war, als würde sie jeden Gedanken aus ihm herausziehen, jede Erinnerung, jedes Geheimnis, das er je in sich getragen hatte. Ihr Mund verzog sich zu einem Lächeln, das mehr Zähne zeigte, als ein Mensch je haben sollte.

Und dann, als der letzte Atemzug aus ihm herausgepresst war, ließ sie ihn fallen. Sein Körper landete im Schlamm, ein Haufen nutzloser Gliedmaßen, aus denen die letzte Wärme gewichen war. Doch die Fäden blieben. Sie legten sich auf ihn, bedeckten ihn wie ein Leichentuch, bevor sie sich langsam in den Boden zurückzogen, als wären sie nie da gewesen.

Die Nachtweberin verschwand, glitt zurück in die Schatten, und die Gasse war wieder leer. Nur der Regen und der Geruch von Metall blieben.

Kapitel 3: Die Spuren im Schlamm

Der Morgen kam wie ein schiefes Lächeln, halbherzig und ohne Glanz. Das Licht kämpfte sich durch die dicken Wolken, schaffte es aber kaum, die Gassen der Stadt zu erreichen. Der Regen hatte aufgehört, doch der Gestank von nassem Stein und faulendem Holz lag immer noch schwer in der Luft.

Der Mann lag immer noch da, ein Haufen Mensch, der im Schlamm versunken war. Seine Augen starrten leer in die graue Welt, der Mund stand offen, als hätte er im letzten Moment noch etwas sagen wollen. Aber es kam nichts mehr. Nur Stille. Die Leute, die an ihm vorbeigingen, warfen kaum einen Blick. Hier war ein toter Mann keine Sensation, nicht mal ein Grund, langsamer zu werden. Man hatte sich daran gewöhnt, dass die Stadt ihre Opfer forderte.

Doch da war etwas, das anders war. Nicht das übliche Messer im Rücken oder die plötzliche Herzattacke, die die Leute hier oft trafen. Die Haut des Mannes war blass, fast durchsichtig, als hätte jemand die Farbe aus ihm gesogen. Und die Linien – dünne, kaum sichtbare Fäden, die sich über seine Haut zogen, wie ein Spinnennetz, das die Dunkelheit hinterlassen hatte.

Eine alte Frau, die gerade dabei war, ihren Mülleimer nach Essbarem zu durchsuchen, blieb kurz stehen. Sie spürte es auch, dieses Summen, das in der Luft hing. Es war wie ein leises Kichern, das sich durch die Gassen zog, ein Geräusch, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie bekreuzigte sich hastig, murmelte ein Gebet, das in ihrer Kehle fast erstickte, und ging weiter.

Die Straßenkünstlerin war an diesem Morgen früher unterwegs als sonst. Der Schlaf hatte sie nicht halten können, und das Gefühl, das Netz immer näher zu spüren, hatte sie aus ihrer schäbigen Kammer getrieben. Ihre Schritte hallten auf dem Kopfsteinpflaster, und das Gewicht ihres Instruments auf dem Rücken drückte sie nach vorne, als würde es sie zwingen, schneller zu gehen.

Als sie an der Gasse vorbeikam, blieb sie stehen. Nicht, weil sie den toten Mann sah – solche Anblicke waren hier Alltag. Es war etwas anderes, etwas, das sie nicht beschreiben konnte. Die Luft war anders, schwerer, dichter. Sie kniff die Augen zusammen und sah genauer hin.

Die Fäden. Sie sah sie. Sie wusste nicht, ob es daran lag, dass die Sonne jetzt höher stand, oder ob sie einfach besser hinsah. Doch da waren sie, schimmernd und kaum greifbar, wie ein Spinnennetz, das sich über den toten Körper legte. Ihr Magen zog sich zusammen, und ihr Atem wurde flach. Sie wollte wegrennen, wollte sich umdrehen und verschwinden, bevor sie zu viel sah. Doch ihre Beine bewegten sich nicht.

Etwas war hier passiert. Etwas, das nicht einfach ignoriert werden konnte. Sie spürte es in ihrem ganzen Körper, dieses Kribbeln, das sich von den Fußsohlen bis in die Fingerspitzen zog. Es war wie ein unsichtbarer Strom, der durch sie hindurchfloss und sie an Ort und Stelle hielt.

Ihre Finger zitterten, als sie das Instrument von ihrem Rücken nahm. Sie wusste nicht, warum sie das tat, warum sie sich ausgerechnet in diesem Moment entschied zu spielen. Aber es war, als ob etwas in ihr es verlangte, als ob die Melodie, die in ihrem Kopf hämmerte, die einzige Antwort auf das war, was sie sah.

Die ersten Töne waren leise, kaum mehr als ein Flüstern, das sich in die Gasse schlich. Sie spielte nicht, um zu gefallen, nicht, um gehört zu werden. Es war ein Zwang, ein Bedürfnis, das sie nicht unterdrücken konnte. Die Saiten vibrierten unter ihren Fingern, und der Klang schnitt durch die Stille wie ein Messer.

Die Fäden reagierten. Sie bewegten sich, ganz leicht, fast unmerklich, aber sie bewegten sich. Es war, als ob das Netz selbst auf die Musik antwortete, als ob es sie hörte. Ihr Herz schlug schneller, ihr Atem ging schwerer, doch sie hörte nicht auf. Sie spielte weiter, ihre Finger flogen über die Saiten, während die Töne lauter, wilder wurden.

Doch dann, genauso plötzlich, wie es begonnen hatte, hörte es auf. Die Fäden erstarrten, zogen sich zurück, verschwanden in den Schatten, als hätten sie nie existiert. Die Gasse war still, nur das Echo der letzten Note hing noch in der Luft.

Die Straßenkünstlerin stand da, das Instrument in den Händen, ihre Brust hob und senkte sich schnell, und ihr Kopf dröhnte. Sie hatte das Netz berührt, das wusste sie. Und das Netz hatte sie bemerkt.

Die Nachtweberin war da draußen. Sie wusste es jetzt mit jeder Faser ihres Körpers. Und sie wusste auch, dass sie nicht mehr zurück konnte.

Kapitel 4: Die Fäden ziehen sich enger

Die Stadt war still, aber es war nicht die Ruhe, die einem Frieden brachte. Es war die Art Stille, die in die Knochen kroch, einem die Luft aus der Lunge presste und den Kopf schwer machte. Die Straßenkünstlerin stand noch immer da, das Instrument fest in den Händen, als wäre es das Einzige, das sie davon abhielt, einfach umzufallen. Sie fühlte sich wie ein Tier, das eine Falle gespürt hatte, noch bevor der Mechanismus zuschnappte.

Der tote Mann war immer noch da, leblos im Schlamm, aber jetzt schien er weiter weg, als wäre sie allein zurückgeblieben in einer Welt, die sich gegen sie verschworen hatte. Die Fäden, die sie gesehen hatte, waren verschwunden, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, hing in der Luft wie der Nachgeschmack eines schlechten Witzes.

„Was zur Hölle war das?“ murmelte sie, mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. Ihre Stimme klang rau, wie Sandpapier, das über Stein geschabt wurde. Niemand antwortete, natürlich nicht. Die Stadt hatte keine Antworten, nur mehr Fragen und noch mehr Dreck.

Sie schluckte schwer, versuchte, das Zittern in ihren Händen zu ignorieren, und schob das Instrument wieder in den Koffer. Es fühlte sich falsch an, den Mann einfach da liegen zu lassen, aber was sollte sie tun? Die Bullen rufen? Die hätten nicht mal ihren Namen notiert, bevor sie wieder abgehauen wären. In dieser Stadt war man entweder unsichtbar oder tot. Und wenn du tot warst, warst du endgültig unsichtbar.

Ihre Schritte hallten durch die Gasse, als sie sich endlich losriss. Die Geräusche waren zu laut, zu echt. Jeder Schritt klang, als würde er das Netz erneut rufen, als würde es hören, wie sie sich entfernte, und ihr nachschleichen. Die Nackenhaare stellten sich auf, und sie drehte sich um, obwohl sie wusste, dass sie nichts sehen würde. Hinter ihr war nur Dunkelheit, dick und schwer, wie ein Vorhang, der alles dahinter verbarg. Sie schüttelte den Kopf, fluchte leise und ging weiter.

Die Straßen fühlten sich enger an, als ob die Gebäude zusammenrückten, um sie einzuschließen. Sie war nicht ängstlich – Angst war ein Luxus, den sie sich längst abgewöhnt hatte. Aber das hier war anders. Das war wie eine kalte Hand, die ihr den Rücken hinunterstrich, wie ein Atemzug direkt hinter ihrem Ohr, den sie nicht hören, aber fühlen konnte.

Als sie schließlich in ihrer Kammer ankam, einer feuchten kleinen Box in einem Hinterhof, ließ sie sich auf den Boden fallen. Der Koffer stand neben ihr, unberührt, aber sie konnte die Finger nicht davon lassen. Ihre Hände zitterten immer noch, als sie den Verschluss öffnete und das Instrument herausnahm. Es war ein billiges Ding, alt, abgenutzt, aber es war alles, was sie hatte. Und heute Nacht hatte es ihr mehr gegeben, als sie sich eingestehen wollte.

Sie strich über die Saiten, ganz vorsichtig, als könnte sie damit die Erinnerung an das Netz wegwischen. Die Töne klangen anders jetzt, rauer, wie eine Stimme, die sie nicht kannte, aber trotzdem irgendwie vertraut war. Sie legte das Instrument beiseite und starrte die Decke an, die voller Wasserflecken war. Ihre Gedanken rasten, jagten sich gegenseitig im Kreis, ohne dass sie einen klaren Gedanken fassen konnte.

Warum hatte sie die Fäden gesehen? Warum hatte sie das Gefühl gehabt, dass sie mit ihrer Musik etwas bewegt hatte? Sie war nur eine Straßenkünstlerin, niemand Besonderes. Und doch hatte sie das Netz gespürt, hatte es berührt, und das Netz hatte zurückgeblickt. Der Gedanke ließ ihr Blut gefrieren, aber gleichzeitig war da auch etwas anderes, etwas Dunkles, das sie nicht benennen konnte. Es war keine Angst. Es war Neugier. Ein krankes Verlangen, mehr zu wissen, mehr zu sehen, mehr zu fühlen.

Die Nacht war schwer, und der Schlaf kam nicht. Sie lag da, lauschte auf die Geräusche der Stadt – den entfernten Ruf eines Betrunkenen, das leise Tropfen von Wasser irgendwo in der Nähe. Aber da war auch noch etwas anderes. Ein Summen, ein leises, kaum hörbares Wispern, das in den Wänden zu stecken schien. Sie konnte es nicht ignorieren, egal wie sehr sie sich bemühte. Es war, als ob das Netz immer noch bei ihr war, als ob es sich in die Ritzen ihrer Gedanken gebohrt hatte und dort blieb, still und geduldig.

Als die ersten Strahlen der Morgensonne durch das schmutzige Fenster drangen, hatte sie keinen Schlaf gefunden. Ihre Augen waren trocken, ihre Muskeln fühlten sich an wie aus Blei, aber sie konnte nicht still sitzen. Sie griff nach dem Instrument, schnallte sich den Koffer auf den Rücken und trat in die Gasse hinaus.

Die Stadt sah bei Tageslicht nicht besser aus. Der Dreck war deutlicher, die Schatten nicht ganz so lang, aber das machte es nicht weniger hässlich. Sie ging los, ziellos, ihre Schritte führten sie dorthin, wo sie den toten Mann gefunden hatte. Aber die Gasse war leer. Keine Spur von ihm, keine Spuren im Schlamm. Nur das Gefühl blieb, ein dumpfes Pochen in ihrem Schädel, das sie nicht loswurde.

Das Netz war nicht weg. Es war nie weg. Es wartete, und sie wusste, dass sie es bald wiederfinden würde – oder dass es sie finden würde.

Kapitel 5: Ein seltsamer Tropfen Normalität

Der Tag war schäbig wie immer. Grau, nass, und die Stadt zog an ihr vorbei wie ein schmutziger Film, den man schon zu oft gesehen hatte. Die Luft roch nach Abgasen, altem Brot und nassem Beton, aber irgendwo dazwischen lag ein Hauch von etwas Süßem. Ein Geruch, der nicht hierher passte, zu sauber für diese Straßen. Sie konnte ihn nicht genau einordnen, aber es zog sie an, wie ein Stück Musik, das man unbedingt wieder hören will, obwohl man den Namen des Songs vergessen hat.