10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

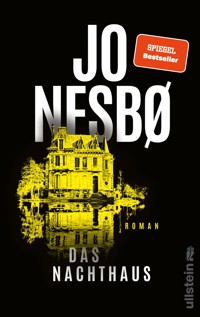

Wer einmal im Nachthaus gewesen ist, kommt als ein anderer heraus Als in einer Kleinstadt ein Jugendlicher verschwindet, steht der Schuldige schnell fest: Hat Richard seinen Freund Tom im Wald von einer Brücke in den reißenden Fluss gestoßen? Richard wehrt sich gegen die Anschuldigungen, doch er verstrickt sich dabei in Lügen. Niemand glaubt ihm. Dabei ist Toms Abwesenheit so ungeheuerlich, dass Richard selbst kaum noch zu atmen wagt. Seine Suche nach dem Freund führt ihn auf die dunkle Seite von Ballantyne. Dort steht das Nachthaus. Was geschah in jener Nacht? »Ein unheimliches Vergnügen, das keine Albträume verursacht - oder doch?« KIRKUS REVIEWS

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Nachthaus

JO NESBØ 1960 geboren, ist Ökonom, Schriftsteller und Musiker. Er gehört zu den renommiertesten und erfolgreichsten Krimiautoren weltweit. Jo Nesbø lebt in Oslo.GÜNTHER FRAUENLOB Jahrgang 1965, übersetzt aus dem Norwegischen und Dänischen, u. a. Lars Mytting, Gard Sveen und Trude Teige. Er lebt in der Nähe von Freiburg.

Nach dem Tod seiner Eltern kommt Richard zu Verwandten in das kleine Städtchen Ballantyne. Als kurz darauf sein Mitschüler Tom verschwindet, erscheint Richard plötzlich allen verdächtig. Nur Karen, das schönste Mädchen der Schule, steht Richard überraschend zur Seite. Doch mit jedem Tag, an dem Tom nicht wieder auftaucht, beginnt auch Richard immer mehr zu zweifeln: Was geht in Ballantyne vor sich?»Ein unheimliches Vergnügen, das keine Albträume verursacht – oder doch?« KIRKUS REVIEWS

Jo Nesbø

Das Nachthaus

Roman

Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© 2023 by Jo Nesbø© der deutschsprachigen Ausgabe2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinPublished by Agreement with Salomonsson AgencyAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: FinePic®, MünchenAutorenfoto: © Rosdiana Ciaravolo / KontributorE-Book powerded by pepyrusISBN: 978-3-8437-3031-0

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

TEIL I

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

TEIL II

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Teil III

Kapitel 29

Anhang

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

TEIL I

TEIL I

Kapitel 1

D-d-d-du spinnst doch«, sagte Tom. Er musste Angst haben, dachte ich, denn er stotterte genau einmal mehr als sonst.

Ich hielt die Luke-Skywalker-Figur hoch über meinen Kopf, bereit, sie gegen die Strömung in den Fluss unter uns zu werfen. Aus dem dichten Wald an den Ufern war ein Schrei zu hören, als wollte mich jemand warnen. Vielleicht eine Krähe. Ich ließ mich aber nicht aufhalten. Weder von irgendwelchen Toms noch von irgendwelchen Krähen. Ich wollte wissen, ob Luke Skywalker schwimmen konnte. Im nächsten Moment flog er auch schon durch die Luft. Die Frühlingssonne fiel durch die gerade grün gewordenen Baumwipfel, und das Licht reflektierte immer wieder auf der sich langsam drehenden Plastikfigur. Luke traf auf dem Wasser mit einem leisen »Plopp« auf. Fliegen konnte er also nicht. Und er blieb auch verschwunden. Da war nur die wirbelnde Oberfläche des Schmelzwasser führenden Flusses, der sich uns wie eine dicke Anakonda entgegenwälzte.

Ich war im letzten Herbst direkt nach meinem vierzehnten Geburtstag in dieses Drecksloch gekommen, weil Verwandte von mir hier wohnten, hatte aber noch immer keine Ahnung, was man als Jugendlicher in Ballantyne tun konnte, ohne sich zu Tode zu langweilen. Als Tom mir erzählte, der F-f-fluss sei jetzt im Frühjahr wild und gefährlich und es sei ihm streng verboten worden, sich dem Ufer auch nur zu nähern, hatte ich auf jeden Fall schon mal einen Ansatzpunkt. Es war mir dann nicht sonderlich schwergefallen, Tom zu überreden, wir waren uns in vielen Punkten ähnlich. Wir hatten keine Freunde und gehörten der Pariakaste der Klasse an. Fatso hatte mir das mit den Kasten noch an dem Morgen in einer Freistunde erklärt, sagte allerdings Piranhakaste. Ich stellte mir sofort die Fische mit den messerscharfen Zähnen vor, die eine Kuh in wenigen Minuten komplett abnagen können, und fand das alles ziemlich cool. Erst als Fatso sagte, dass meine Kaste unter der seinen rangieren würde, den Dicken, war ich auf ihn losgegangen. Leider hat er das dann anschließend unserer Lehrerin Fräulein Vogelgezwitscher gepetzt. Den Namen habe ich ihr gegeben. Sie sah sich prompt zu einem langen Vortrag veranlasst, wie wichtig es doch sei, dass wir nett zueinander sind. Andernfalls würde man zwangsläufig zu einem Loser, das wäre nämlich die logische Konsequenz. Nach ihren Worten bestand kein Zweifel mehr daran, dass der idiotische Neue aus der Stadt in diese Piranhakaste gehörte.

Nach der Schule waren Tom und ich zur alten Holzbrücke über den Fluss im Wald gegangen. Tom machte große Augen, als ich Luke Skywalker aus meiner Tasche holte.

»W-w-wo hast du den denn her?«

»Na wo wohl?«

»B-b-bei Oscars hast du den jedenfalls nicht gekauft. Die sind alle ausverkauft.«

»Oscars, das ist doch ein Rattenloch«, sagte ich lachend. »Vielleicht habe ich den ja aus der Stadt mitgebracht, aus einem richtigen Spielzeugladen.«

»Nein, das Modell gibt es erst seit diesem Jahr.«

Ich nahm Luke näher in Augenschein. Gab es dieses Ding echt in mehreren Ausführungen? War Luke Skywalker nicht immer derselbe coole Held, den es schon seit ewigen Zeiten gab, und damit basta? Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, hatte nie gedacht, dass die Dinge sich ändern und Darth und Luke jemals die Rollen tauschen könnten.

»Vielleicht hab ich ja so einen P-p-prototyp bekommen«, sagte ich.

Tom sah aus, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben, es passte ihm ganz offensichtlich gar nicht, dass ich sein Stottern nachäffte. Ich fand das selber doof, konnte es aber irgendwie nicht sein lassen. Das war schon immer so gewesen. Wenn die Leute mich nicht schon von Anfang an verabscheuten, sorgte ich schnell dafür, dass sie es taten. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um dieselben Reflexe, die Karen und Oscar jr. dazu bringen, zu lächeln und nett zu sein, damit alle sie mögen. Nur mit umgekehrten Vorzeichen. Es war nicht so, dass ich nicht auch gemocht werden wollte, ich war mir nur einfach verflucht sicher, dass es dazu niemals kommen würde. Deshalb wollte ich den Leuten in gewisser Weise einfach zuvorkommen; immerhin hatte ich sie dann auf meine Weise dazu gebracht, mich nicht zu mögen. Dann hassten sie mich, hatten gleichzeitig aber auch ein bisschen Angst vor mir und würden es folglich nicht wagen, irgendeinen Scheiß mit mir zu machen. Wie jetzt. Ich sah Tom nämlich ganz genau an, dass er wusste, dass ich die Figur geklaut hatte. Er wagte das aber nicht laut zu sagen. Ich hatte sie während des Klassenfestes aus Oscar jr.s Zimmer mitgehen lassen. Seine Eltern hatten ihr Haus zur Verfügung gestellt, und alle, sogar wir in der Piranhakaste, waren eingeladen worden. Das Haus war ganz okay, nicht zu groß und protzig, gewundert hatte mich nur, wie nett Oscars Eltern waren und dass sie das Haus vollgestopft hatten mit dem Besten, was der Spielzeugladen von Oscar sr. zu bieten hatte. Transformer-Figuren, Atari-Spiele, Magic-8-Balls, ja sogar ein Nintendo Game Boy, der eigentlich noch gar nicht auf dem Markt war. Was würde es Oscar da schon ausmachen, wenn eines dieser Spielzeuge weg war, vermutlich würde er es gar nicht merken. Obwohl, vielleicht mit Ausnahme der Luke-Skywalker-Figur, die mir aufgefallen war. Schließlich hatte sie wie ein Kuscheltier in seinem Bett gelegen. Kann man wirklich noch so ein Baby sein?

»D-d-da ist sie!« Tom streckte den Arm aus.

Luke hatte den Kopf über Wasser bekommen und trieb in rasendem Tempo auf uns zu. Es sah aus, als würde er im Fluss auf dem Rücken schwimmen.

»Gut für Luke«, sagte ich.

Die Figur verschwand unter der Brücke. Wir rannten zur anderen Seite, und dort tauchte sie wieder auf. Blickte mit diesem idiotischen Lächeln zu uns hoch. Idiotisch, weil Helden nicht lächeln. Sie sollen kämpfen, sollen ein ernstes Gesicht machen und zeigen, dass sie ihre Feinde genauso doll hassen wie … whatever.

Wir blieben stehen und sahen Luke davontreiben. Der Welt entgegen, dem Unbekannten. Dem Dunkel, dachte ich.

»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich. Ich hatte schon wieder dieses Kribbeln, als würde ich auf einem Ameisenhaufen sitzen. Damit das verschwand, musste etwas passieren, ich musste irgendwie auf andere Gedanken kommen.

»I-i-ich muss nach Hause«, sagte Tom.

»Noch nicht«, erwiderte ich. »Komm mit!«

Ich weiß nicht, warum mir auf einmal die Telefonzelle in den Sinn kam, die auf einer kleinen Anhöhe am Waldrand an der großen Straße stand. Es war ein merkwürdiger Ort für eine Telefonzelle, erst recht in einem so kleinen Kaff wie Ballantyne, und ich hatte nie gesehen, dass sie von jemandem benutzt worden war. Wenn da überhaupt jemand war, fuhr er mit dem Auto dran vorbei.

Als wir zu der roten Telefonzelle kamen, stand die Sonne schon recht tief, der Frühling hatte gerade erst begonnen, und es wurde früh dunkel. Tom folgte mir etwas widerwillig, vermutlich wagte er es nicht, mir zu widersprechen. Und wie gesagt, so viele Freunde hatten wir nicht.

Wir schoben uns in die Telefonzelle, und als die Tür hinter uns zugegangen war, waren die Geräusche von draußen nur noch gedämpft zu hören. Auf der Straße fuhr ein Lastwagen mit schlammigen Reifen vorbei. Die Baumstämme ragten bis weit über die Ladefläche. Er verschwand über die Straße, die wie ein gerader Strich zwischen den monotonen, flachen Feldern in Richtung Bezirksgrenze führte.

Auf der Ablage unter dem Telefon lag ein gelbes Telefonbuch. Es war nicht sonderlich dick, vermutlich aber dick genug, um alle Anschlüsse nicht nur in Ballantyne, sondern im ganzen Bezirk aufzulisten. Ich begann zu blättern. Tom sah demonstrativ auf seine Uhr.

»I-i-ich habe versprochen, um …«

»Halt den Mund!«, sagte ich.

Mein Finger stoppte unter einem Jonasson, Imu. Ein seltsamer Name, sicher ein komischer Kauz. Ich nahm den Hörer ab, der seitlich an dem Kasten mit dem Münzeinwurf hing. Das Kabel war durch eine Metallspirale gesichert, vermutlich hatten sie Angst, dass jemand den Hörer abreißen und mit dem grauen Plastikding abhauen könnte. Ich tippte Jonassons Nummer ein. Nur sieben Ziffern, in der Stadt hatten wir neun gehabt, aber hier, wo viertausend Bäume auf einen Einwohner kamen, brauchten sie wohl nicht mehr. Dann reichte ich Tom den Hörer.

»H-h-hää?«, stotterte er nur und sah mich fast panisch an.

»Sag einfach: Hallo Imu, ich bin der Teufel und ich lade dich in die Hölle ein, denn da gehörst du doch wohl hin, oder?«

Tom schüttelte den Kopf und gab mir den Hörer zurück.

»Du machst das jetzt, du Idiot, sonst schmeiß ich dich in den Fluss«, sagte ich.

Tom – der Winzling der Klasse – zog den Hals ein und wurde noch kleiner.

»Ich mache doch nur Witze«, sagte ich und lachte. In dieser kleinen, vakuumartigen Zelle klang meine Stimme aber selbst für mich irgendwie fremd. »Jetzt komm schon, Tom. Ist doch cool, wenn wir das morgen den anderen in der Klasse erzählen.«

Meine Worte weckten in ihm die verlockende Aussicht, Eindruck schinden zu können. Für Tom, dem das in seinem ganzen Leben noch nie gelungen war, wog das schwer. Wie die Tatsache, dass ich wir gesagt hatte. Er und ich. Zwei Freunde, die gemeinsam jemandem einen Streich gespielt, einen Fremden angerufen und sich anschließend vor Lachen gebogen hatten. So sehr, dass sie sich gegenseitig halten mussten, um nicht die Kontrolle zu verlieren, als sie den Ärmsten fragen hörten, ob da wirklich der Teufel am Apparat sei.

»Hallo?«

Die Stimme kam aus dem Telefonhörer. Es war unmöglich zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, einen Erwachsenen oder ein Kind.

Tom sah mich an. Ich nickte ihm aufmunternd zu. Und er lächelte. Lächelte dieses fast schon triumphierende Lächeln und legte den Hörer ans Ohr.

Ich formte die Worte mit den Lippen, während Tom sie ohne jede Andeutung von Stottern wiederholte.

»Hallo Imu. Ich-bin-der-Teufel-und-ich-lade-dich-in-die-Hölle-ein-denn-da-gehörst-du-doch-wohl-hin.«

Ich hielt mir die Hand vor den Mund, um zu zeigen, dass ich das Lachen kaum noch zurückhalten konnte, und gab ihm mit der anderen Hand ein Zeichen aufzulegen.

Aber Tom legte nicht auf.

Stattdessen blieb er mit dem Hörer am Ohr stehen. Ich hörte das leise Summen der Stimme am anderen Ende.

»A-a-a-a-a-aber …«, stotterte Tom plötzlich leichenblass und hielt inne. Sein fahles Gesicht fror in einem verblüfften Ausdruck ein.

»Nein«, flüsterte er, hob den Ellenbogen an und sah aus, als versuchte er, den Hörer vom Ohr zu nehmen. Dann noch einmal lauter: »Nein. Nein. Nein!« Er stemmte die freie Hand gegen das Glas der Telefonzelle, als wollte er sich wegdrücken. Dann – gefolgt von einem nassen, reißenden Schmatzen – löste sich der Hörer von seiner Schläfe, ich sah aber, dass ihm etwas folgte. Blut rann über die Seite von Toms Gesicht und unter den Kragen seines Hemdes. Dann fiel mein Blick auf den Hörer, und ich traute meinen eigenen Augen nicht. Toms halbes Ohr hing an dem blutigen, perforierten Plastik. Was dann geschah, war aber noch verrückter. Erst wurde das Blut durch die kleinen schwarzen Löcher gesaugt, und dann verschwand – Stück für Stück – das halbe Ohr, als spülte es jemand durch den Ausguss eines Waschbeckens.

»Richard«, flüsterte Tom mit zitternder Stimme. Seine Wangen waren nass von Tränen, wobei er vermutlich noch gar nicht bemerkt hatte, dass sein halbes Ohr fehlte. »E-e-e-er s-s-s-sagt, d-d-d-dass d-d-d-du und ich …« Er legte die Hand auf die Sprechmuschel, damit der andere ihn nicht hörte. »D-d-d-dass w-w-w-wir …«

»Tom!«, schrie ich. »Deine Hand! Lass den Hörer los!«

Tom senkte den Blick und bemerkte erst jetzt, dass seine Finger in den Löchern der Sprechmuschel verschwanden.

Er versuchte, die gefangene Hand aus der Muschel zu ziehen, ohne Erfolg. Stattdessen war mit einem Mal ein Schlürfen aus dem Telefon zu hören, wie wenn mein Stiefvater Suppe isst. Immer mehr von der Hand verschwand im Hörer. Ich packte das graue Plastikteil und versuchte, es von Tom wegzuziehen, ohne Erfolg. Der Hörer hatte schon den ganzen Unterarm bis zum Ellenbogen verspeist, das Telefon und Tom schienen eins zu sein. Während ich schrie, geschah etwas Seltsames mit Tom. Er sah zu mir hoch und lachte, als täte es nicht weh, ja als wäre das Ganze einfach nur lustig. Es floss auch kein Blut mehr. Es war wirklich so, als wäre der Hörer wie eines dieser Insekten, von denen ich gelesen hatte. Sie sollten in der Lage sein, irgendeine Substanz in ihre Opfer zu spritzen, durch die deren Fleisch dann zu einem weichen Gelee wird, den sie aufsaugen können. Doch als der Hörer dann am Ellenbogen war, hörte es sich mit einem Mal so an, als würde man etwas in einen Mixer schmeißen, das dort nicht reingehörte. Es knackte und knirschte brutal, und jetzt begann Tom auch wieder zu schreien. Der Ellenbogen bewegte sich wie eine Schlange, als wäre da etwas unter der Haut, das raus wollte. Ich drückte die Tür hinter uns auf, stellte mich hinter Tom, legte beide Arme um seine Brust und zog ihn nach hinten. Ich bekam ihn aber nur bis kurz vor die Tür, die Metallspirale mit dem Kabel spannte sich, während der Hörer sich weiter den Arm hinauffraß. Ich schlug die Tür zu und hoffte, den Hörer am Türrahmen zerschmettern zu können, das Kabel war aber zu kurz, sodass ich nur Toms Schulter traf. Er heulte vor Schmerzen, während ich die Hacken in die Erde grub und ihn mit aller Kraft nach hinten zog. Meine Schuhe rutschten aber nur Zentimeter für Zentimeter durch den nassen Boden in Richtung Telefon. Das widerwärtige Knacken wurde jetzt nicht einmal mehr von Toms Schreien übertönt. Tom wurde langsam zurück in die Telefonzelle gezogen. Woher diese Kraft kam, verstand ich ganz einfach nicht. Ich konnte ihn nicht länger festhalten, musste meinen Griff lockern und hielt schließlich nur noch Toms anderen Arm fest, der aus der Telefonzelle ragte. Der Hörer war bereits an Toms Schulter, als ich hörte, wie sich ein Wagen näherte. Ich ließ Tom los und rannte schreiend und mit wedelnden Armen auf die Straße. Es war wieder ein Lastwagen mit Baumstämmen. Aber ich war zu spät und sah nur noch die Rücklichter in der Dämmerung verschwinden.

Als ich zurückkam, war es still. Tom hatte zu schreien aufgehört. Die Tür war geschlossen. Das Glas, an das ich mein Gesicht drückte, war von innen beschlagen. Ich sah Tom, und er sah mich. Still, mit dem resignierten Blick der Beute, die jeden Widerstand aufgegeben und ihr Schicksal akzeptiert hat. Der Telefonhörer hatte den Kopf erreicht und schon eine Wange aufgesaugt, es knackte, als er sich über Toms geöffneten Kiefer hermachte.

Ich drehte mich um, lehnte mich mit dem Rücken an die Telefonzelle und sackte nach unten, bis ich den Boden unter mir spürte und die Nässe langsam durch den Stoff meiner Hose drang.

Kapitel 2

Ich saß auf einem Stuhl in der Polizeiwache. Es war spät, normalerweise war ich um diese Uhrzeit längst im Bett. Am anderen Ende des Flurs stand der hiesige Polizeichef. Er hatte kleine Augen und eine Himmelfahrtsnase. Seine Nasenlöcher erinnerten mich an ein Schwein. Er fuhr sich mit Daumen und Zeigefinger über den langen Schnurrbart und redete mit Frank und Jenny. Ich nenne sie immer bei ihren Vornamen. Es wäre mir komisch vorgekommen, sie Onkel und Tante zu nennen, schließlich hatte ich sie noch nie gesehen, als sie an jenem denkwürdigen Tag plötzlich aufgetaucht waren und gesagt hatten, dass ich ab jetzt bei ihnen wohnen sollte. Sie hatten mich seltsam angestarrt, als ich ein paar Stunden zuvor ins Haus gestürmt war und ihnen erzählt hatte, was gerade mit Tom passiert war. Frank hatte daraufhin die Polizei angerufen, die wiederum die Eltern von Tom informiert und dann darum gebeten hatte, dass wir vorbeikommen. Ich hatte eine Unmenge Fragen beantworten und dann warten müssen, während die Beamten die Telefonzelle begutachteten und die Gegend absuchten. Danach hatten sie mich erneut mit Fragen bombardiert.

Es sah so aus, als würden Frank und Jenny mit dem Polizeichef diskutieren, auf jeden Fall warfen sie immer wieder Blicke in meine Richtung. Dann schienen sie damit fertig zu sein, denn Frank und Jenny kamen mit ernsten Gesichtern auf mich zu.

»Wir können fahren«, sagte Frank und ging auf den Ausgang zu, während mir Jenny die Hand auf die Schulter legte, als wollte sie mich trösten.

Wir setzten uns in ihr kleines japanisches Auto, ich auf den Rücksitz, und fuhren schweigend los. Die Fragen würden aber nicht lange auf sich warten lassen. Das wusste ich genau. Frank räusperte sich. Erst ein Mal, dann ein weiteres Mal.

Frank und Jenny waren nett. Einige meinten, zu nett. Wie im letzten Sommer, als ich gerade angekommen war und das trockene hohe Gras vor dem stillgelegten Sägewerk in Brand gesteckt hatte. Wären mein Onkel und fünf Nachbarn nicht so geistesgegenwärtig gewesen, hätte das gründlich schiefgehen können. Für Frank als Leiter der Feuerwache war das natürlich extrem peinlich. Trotzdem hatte ich weder eine Standpauke noch irgendeine Strafe bekommen. Im Gegenteil, sie hatten mich beide getröstet, vermutlich in dem Glauben, der Vorfall hätte mich total getroffen. Und dann, nach dem Abendessen, dasselbe Räuspern wie jetzt, gefolgt von ein paar schwammigen Hinweisen, besser nicht mit Streichhölzern zu spielen. Frank war Feuerwehrchef, Jenny arbeitete als Lehrerin an der Schule. Ich weiß wirklich nicht, wie sie es geschafft haben, die Fassung zu bewahren, wenn sie die denn bewahrt haben.

Frank räusperte sich ein weiteres Mal, offensichtlich wusste er nicht, wie er anfangen sollte. Deshalb entschied ich mich, es ihm leichter zu machen.

»Ich lüge nicht«, sagte ich. »Tom wurde von dem Telefon aufgefressen.«

Schweigen. Frank sah resigniert zu Jenny und spielte ihr so den Ball zu.

»Mein lieber Junge«, sagte Jenny leise. »Da war nicht eine Spur zu finden.«

»Doch! Sie haben die Bremsspuren von meinen Hacken auf dem Boden gefunden.«

»Von Tom«, sagte Frank. »Nichts.«

»Das Telefon hat ihn mit Haut und Haaren gefressen. Einfach alles.« Natürlich hörte auch ich, wie bekloppt sich das anhörte. Aber was sollte ich denn sonst sagen? Sollte ich lügen und behaupten, das Telefon hätte Tom nicht gefressen?

»Was hat der Polizeichef gesagt?«, fragte ich.

Jenny und Frank tauschten Blicke.

»Er glaubt, dass du unter Schock stehst«, sagte Frank.

Ich wusste nichts zu erwidern. Ich war auf jeden Fall schockiert, mein Körper fühlte sich irgendwie taub an, mein Mund war trocken und der Hals geschwollen, als wollte ich weinen, aber irgendwo steckte da ein Kloß fest, an dem die Tränen einfach nicht vorbeikamen.

Wir kamen zu der Anhöhe, wo die Telefonzelle stand. Ich hatte erwartet, die Scheinwerfer der Suchmannschaften zu sehen, aber da waren keine Leute, die Telefonzelle stand leer und verlassen wie immer da.

»Aber der Polizeichef hat doch versprochen, nach Tom zu suchen!«, platzte ich heraus.

»Das tun sie auch«, sagte Frank. »Unten am Fluss.«

»Am Fluss? Warum denn das?«

Wieder dieser Blickwechsel auf den Vordersitzen.

»Weil jemand gesehen hat, wie du und Tom in den Wald gegangen seid. In Richtung Brücke. Angeblich hast du dem Polizeichef nicht gesagt, dass ihr am Fluss wart. Warum nicht?«

Ich biss die Zähne zusammen und starrte aus dem Fenster. Sah die Telefonzelle hinter uns im Dunkeln verschwinden. Der Polizeichef hatte mir nicht gesagt, dass wir gesehen worden waren. Vielleicht hatte er das aber auch erst nachher erfahren. Er betonte auch immer wieder, dass unser Gespräch kein richtiges Verhör sei. Vielleicht dachte ich deshalb, dass ich ihm nicht alles sagen müsse, auf jeden Fall nichts, was mit der geklauten Luke-Skywalker-Figur zu tun hatte, oder dass Tom etwas getan hatte, was seine Eltern ihm verboten hatten. Man verpetzt seine Freunde nicht. Aber jetzt waren wir entlarvt worden.

»Wir haben nur ein bisschen auf der Brücke rumgestanden«, sagte ich.

Frank setzte den Blinker und hielt am Straßenrand. Dann schaltete er den Motor und das Licht aus und drehte sich zu mir um. Ich konnte sein Gesicht im Dunkeln kaum erkennen, verstand aber trotzdem, dass es jetzt ernst wurde. Ernst für mich, denn Tom war ja schon gefressen worden.

»Richard?«

»Ja, Frank?«

Er hasste es, wenn ich seinen Namen benutzte, aber in manchen Situationen konnte ich einfach nicht anders.

»Wir mussten Polizeichef McClelland daran erinnern, dass du noch minderjährig bist, und ihm damit drohen, einen Anwalt einzuschalten. Sonst hätte er dich nicht gehen lassen. Er wollte dich über Nacht verhören. Er glaubt, dass da unten am Fluss etwas passiert ist. Dass du deshalb lügst.«

Ich wollte alles abstreiten, ihm klarmachen, dass ich keine Lügen erzählte, doch dann wurde mir bewusst, dass sie mich ja bereits bei einer ertappt hatten.

»Was ist unten am Fluss passiert?«, fragte Frank.

»Nichts«, antwortete ich. »Wir haben ins Wasser geschaut.«

»Von der Brücke aus?«

»Ja.«

»Ich habe gehört, dass es bei euch Jugendlichen angesagt sein soll, über das Geländer zu balancieren.«

»Ui«, sagte ich. »Aber ja, sonst kann man hier ja nicht sonderlich viel tun.«

Ich starrte weiter in die Finsternis. Erst im Herbst war mir aufgefallen, wie dunkel es hier wurde. In der Stadt hatte es immer überall Licht gegeben, aber hier war die Nacht so schwarz, als wäre da wirklich überhaupt nichts. Man konnte sich nur ausmalen, was hinter diesem dunklen, merkwürdigen Stoff verborgen lag.

»Richard«, sagte Jenny mit weicher, freundlicher Stimme. »Ist Tom ins Wasser gefallen?«

»Nein, Jenny«, sagte ich und äffte ihre sanfte Art nach. »Tom ist nicht ins Wasser gefallen. Können wir jetzt nach Hause fahren? Ich muss morgen in die Schule.«

Frank zog die Schultern hoch und ließ sie wieder sinken, trotzdem wirkte er irgendwie fokussiert.

»McClelland denkt, dass es ein Unfall gewesen sein kann. Vielleicht hast du Tom irgendwie unglücklich berührt und fühlst dich jetzt schuldig und lügst deshalb.«

Ich seufzte tief, schlug den Hinterkopf gegen die Lehne und schloss die Augen. Sah aber gleich wieder den Telefonhörer, der Toms Wange aufsaugte, weshalb ich sie wieder öffnete.

»Ich lüge nicht«, sagte ich. »Wegen dem Fluss habe ich gelogen, weil Tom da nicht hindarf.«

»Laut McClelland lügst du nachweislich auch noch in einem anderen Punkt«, sagte Frank.

»Hä? Und das wäre?«

Frank sagte es.

»Dann lügt er!«, sagte ich. »Fahr zurück! Ich kann es dir beweisen.«

Als Frank an den Straßenrand fuhr, wischte das Licht der Scheinwerfer über die Telefonzelle und die Bäume am Waldrand, sodass es so aussah, als würden riesige Schattenwesen an den Stämmen vorbeilaufen. Der Wagen hatte kaum gehalten, als ich auch schon ausgestiegen war und Richtung Telefonzelle rannte.

»Sei vorsichtig!«, rief Jenny. Ich glaube nicht, dass sie meine Geschichte für wahr hielt, ihr Lebensmotto hätte aber lauten können, dass man sich nie ganz sicher sein konnte.

Ich öffnete die Tür und starrte auf den Telefonhörer an der Seite des Kastens. Jemand – sicher irgendein Polizist – musste ihn wieder dahingehängt haben, denn als ich gegangen war, hatte er noch runtergehangen. Tom war verschwunden, nicht einmal ein Schnürriemen war von ihm übrig.

Ich ging vorsichtig hinein, schnappte mir das gelbe Telefonbuch und ging wieder nach draußen. Im Licht der Scheinwerfer schlug ich die Seiten für Ballantyne auf, fand J und führte die Fingerspitze über die Seite, die ich auch schon am Nachmittag aufgeschlagen hatte.

Johansen. Johnsen. Jones. Juvik.

Ich spürte plötzlich eine eisige Kälte in meiner Brust und begann aufs Neue. Dasselbe Resultat. War ich auf der falschen Seite?

Nein, ich erkannte die anderen Namen und die Reklame für Rasenmäher. Frank hatte recht. Der Polizeichef hatte die Wahrheit gesagt.

Ich sah mir die Seite genauer an, um sicherzugehen, dass niemand den Namen weggekratzt hatte, aber zwischen Johnsen und Jones wäre gar nicht genug Platz gewesen.

Imu Jonasson stand nicht mehr im Telefonbuch.

Kapitel 3

Jemand muss das Telefonbuch ausgetauscht haben«, sagte ich. »Eine andere Erklärung gibt es nicht.«

Karen saß mit dem Rücken an einen Eichenstamm gelehnt und hörte mir zu.

Wir hatten Pause, vor uns spielten Jungs Fußball, und die Mädchen hatten sich ein »Himmel und Hölle«-Feld aufgemalt. Im nächsten Jahr sollten wir auf die Highschool gehen, praktisch bedeutete das aber nur, dass wir in das Gebäude auf der anderen Seite des Schulhofs zogen, wo sie einen Raucherschuppen hatten, der vermutlich mein Zuhause werden würde – wie auch das der anderen Rebellen und Loser. Karen war so gesehen eine Ausnahme. Eine Rebellin, aber definitiv keine Loserin.