9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

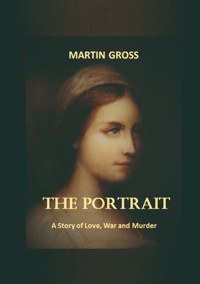

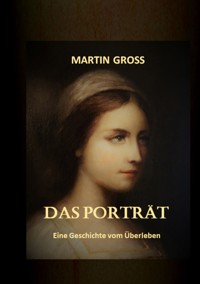

In seinem historischen Roman, "Das Porträt", nimmt uns der Autor mit auf eine Reise in das Belgien der Nachkriegszeit. Dabei beschränkt sich die Handlung, jedoch nicht nur auf einen der beiden großen Kriege. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs, gerät das Leben von Elisabeth Renard aus den Fugen, als die deutsche Kriegsmaschine das neutrale Belgien überfällt und das Land mit grausamen Massakern und Repressalien überzieht. Auf der Suche nach ihrem verschwundenen Verlobten, gerät sie dabei selbst in große Gefahren, denen sie sich nur knapp entziehen kann. Unerschrocken und mutig setzt sie ihren Weg fort, der sie auch in die Gemeinschaft der Resistance führt. Anfang der fünfziger Jahre begibt sich der junge Bauingenieur, Thomas Schneider, auf eine vermeintlich letzte Geschäftsreise nach Brügge. Dort wird er unter ominösen Umständen Zeuge einer Gewalttat und verstrickt sich zunehmend in ein Netzwerk von scheinbar kriminellen Machenschaften. Besessen vom Wunsch, das Porträt einer jungen Frau zu erwerben, verlässt er immer mehr seine bürgerliche Existenz und stürzt sich in ein gefährliches Abenteuer mit unvorhersehbarem Ausgang. Auf fesselnde Weise zeichnet der Autor diese beiden Lebenslinien und lässt den Leser dabei lange Zeit ratlos, was sie wohl am Ende zusammenführen wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Porträt

Eine Geschichte vom Überleben

von

Martin Gross

Text und grafische Gestaltung Martin Gross – Carcassonne

Umschlaggestaltung Martin Gross – Carcassonne

Verlag und Druck Tredition GmbH – Ahrensburg

Printed in Germany

ISBN Softcover: 978-3-347-96369-6

ISBN Hardcover: 978-3-347-96370-2

ISBN E-Book: 978-3-347-96371-9

Druck und Distribution im Auftrag:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist ausschließlich der Autor verantwortlich. Jegliche Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Copyright 2023 by Gross Publishing

All rights reserved by Gross Publishing

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Vorwort

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Kapitel XXVII

Kapitel XXVIII

Kapitel XXIX

Nachwort

Über den Autor

Das Porträt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Kapitel I

Kapitel XXIX

Das Porträt

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

Vorwort

Die in diesem Buch erzählte Geschichte, ist weitestgehend erfunden und verdankt ihre Entstehung einem rein zufälligen Bilderkauf. Im Nachhinein mag er jetzt gar nicht mehr so zufällig, sondern eher als Fügung erscheinen.

Vor einigen Jahren sah ich ein Porträt auf einer Auktion, welches sich allerdings in einem eher erbärmlichen Zustand befand. Obwohl es teilweise mit scheinbar kindlichen Pinselstrichen übermalt war, sprach mich das Antlitz der abgebildeten jungen Frau sofort an. Also entschloss ich mich es zu ersteigern.

Nach einer sorgfältigen Reinigung und Restaurierung, zeigte es sich dann wieder in seiner ganzen Schönheit. Zusätzlich war nun auf der Rückseite eine Art Zuschreibung sichtbar. Allerdings handelte es sich dabei nicht um den Künstler selbst, sondern es waren Name und Wohn- bzw. Geburtsort der Abgebildeten vermerkt. Ihren wahren Namen möchte ich nicht nennen, da es noch lebende, direkte Nachkommen geben mag.

Genealogische Recherchen brachten dann einen Teil ihrer Lebensgeschichte zutage. Ihr Vorname – nur so viel sei verraten, war Elisabeth und sie wurde im belgischen Chimay geboren. Das Porträt zeigt sie wohl als Heranwachsende.

Geboren 1883, wuchs sie während einer für europäische Verhältnisse, ungewohnt langen Zeit ohne größere militärische Konflikte auf. Seit dem Ende des französisch – preußischen Kriegs 1871, herrschte tatsächlich Frieden in diesem Teil Europas. Dies zumindest oberflächlich, denn darunter brodelte es nur so vor Revanchismus und gegenseitigem Misstrauen.

Belgien, das erst seit 1830 als Staat existierte, verdankte seine Entstehung einem Abkommen der sogenannten Großmächte, welche auch die Unverletzlichkeit seiner Grenzen garantierten. Aufgrund dieser besonderen Situation hatte sich Belgien einer strikten Neutralität verschrieben. Auf dieser Basis durfte man denn auch 1914, als sich die Spannungen zwischen den europäischen Kontinentalmächten zuspitzten, auf die Wahrung der territorialen Integrität hoffen. Dem war dann jedoch nicht so und die Besetzung des Landes durch deutsche Truppen und den damit verbundenen Kriegsverbrechen, veränderte das Leben der Bevölkerung dramatisch.

Da Belgien jedoch, wie viele andere europäischen Länder, keine homogene Bevölkerungsstruktur besaß, kam es während dieser Besatzungszeit auch zu internen Spannungen und Lagerbildungen. Die einen wollten mit den Deutschen kooperieren, die anderen die Franzosen unterstützen. Andere wiederum wollten die Neutralität um jeden Preis aufrechterhalten. So waren sich nicht nur Wallonen, Flamen und die kleine deutsche Volksgruppe uneinig über die Position des Landes, sondern auch König und Exilregierung lagen sich meist überkreuz.

Nach dem Ende des Krieges gehörte auch Belgien zu den sogenannten Gewinnern. Obwohl sein König, Albert I, es geschickt vermieden hatte, seine Truppen tatsächlich in größere Kampfhandlungen zu schicken, sah sich die gesamte Bevölkerung, aufgrund der erduldeten Besatzungsleiden, doch als aktiv am Krieg beteiligte Nation. Da sich jedoch während der Besatzung verschiedene Lager gebildet hatten, kam es danach zu Revanchismus zwischen den einzelnen Fraktionen. Dieser eskalierte bis hin zu Erschießungen. Insbesondere die Wallonen waren davon überzeugt, das größere Opfer gebracht zu haben. Die scheinbar häufiger kollaborierenden und auf mehr Unabhängigkeit drängenden Flamen, betrachteten sie fortan mit Befremden. Gemeinsam war Flamen und Wallonen, der verächtliche Blick auf die über eine halbe Million Exilanten jeglicher Couleur, welche man gemeinhin als Drückeberger bezeichnete.

Während der 21 Jahre bis zum nächsten großen Krieg, herrschte daher eine sehr gemischte Gemengelage innerhalb der Bevölkerung. Zu tief waren die Wunden und auch wenn man sich gerne eines heroischen, gemeinsamen Widerstandes erinnern wollte, so war doch jedem klar, dass dem nicht so gewesen war.

Als dann Nazi-Deutschland Frankreich überrollte, wiederholte sich sozusagen die Geschichte noch einmal. Belgien wurde kurzerhand erneut besetzt und wieder zeigten sich die gleichen Fissuren innerhalb der Gesellschaft. Unter der Nazibesatzung gab es erneut Kollaborateure, Widerständler und Unentschlossene – alles ein großes Déjà-vu. Kein Wunder also, dass es auch nach diesem Krieg, wieder die nach außen hin getragene Einigkeit, mit den darunter liegenden Zerwürfnissen gab. Eine Situation, welche sich bis in unsere Zeit fortgesetzt hat.

In dieser Nachkriegssituation begibt sich ein junger deutscher Bauingenieur auf Geschäftsreise nach Brügge. Unerwarteter Weise gerät er dabei in eine turbulente und gefährliche Abfolge von Ereignissen, an deren weiterem Verlauf er durch sein eigenes Handeln nicht ganz unschuldig ist.

I

Diese Geschichte, welche mein ganzes Leben verändern sollte, begann an einem trüben Apriltag, im Jahre 1953, als ich durch die Straßen der altehrwürdigen Stadt Brügge schlenderte. Ich war seit Wochen auf einer Geschäftsreise und hatte nach langen schwierigen Vertragsverhandlungen, endlich etwas Zeit mich umzusehen. In der berühmten, vom Krieg unversehrten Altstadt, reihten sich viele kleine Geschäfte aneinander. Einige waren reine Touristenläden, jedoch gab es auch gut sortierte Antiquariate und Kunsthandlungen. Dergestalt schien für jeden etwas Interessantes dabei zu sein.

Ein etwas düsterer, fast vernachlässigt wirkender Laden, zog mich aus unerfindlichen Gründen geradezu magisch an und so blieb ich davor stehen. Über der Türe hing ein Schild mit der Aufschrift:

„La Vieille Vitrine“ Eigentümer Ferdinand Hancart.

Die verstaubte Auslage im Schaufenster, war auf den ersten Blick ein wildes Sammelsurium von militärischen Orden, alten Büchern über den Krieg, bronzenen Kriegerstatuen, bis hin zu antiken Waffen. Irgendwie war ich angetan von dieser scheinbar wahllosen Mischung, deren Zusammenhang sich mir nicht sofort erschließen wollte. Es fing an stärker zu regnen und so trat ich ein.

Beim Öffnen der Türe ertönte eine hellklingende Glocke und kündigte mein Erscheinen an. Nachdem ich eingetreten war, umfing mich dämmriges Licht und dies schien nicht nur dem grauen Regentag, sondern auch der diffusen Beleuchtung an sich geschuldet zu sein. Neben dem Eingang, noch im Bereich des wenigen Tageslichts, stand ein alter Schreibtisch mit einer mächtigen, ebenso alten Registrierkasse.

Meine Augen gewöhnten sich langsam an das Halbdunkel und so wie es aussah, war überhaupt alles alt in diesem Laden. Dies traf auch auf den hageren Mann zu, der jetzt aus dem hinteren Teil des Geschäftes nach vorne kam. Freundlich lächelnd trat er auf mich zu und begrüßte mich: "Guten Tag, ich heiße Ferdinand Hancart. Kann ich Ihnen behilflich sein werter Herr?"

Ich fand es ungewöhnlich, dass er sich namentlich vorstellte, jedoch mochte dies einfach seine Art auf Kunden zuzugehen sein. Seine Statur war schmal, aber seiner Größe angemessen. Er wirkte sehr feingliedrig, fast schon wie ein Insekt, jedoch nicht auf unangenehme Weise, wenn sie wissen, was ich meine. Trotz seiner zierlichen Gestalt hatte er eine angenehme, sonore Stimme. Seine strahlend blauen Augen schauten mich erwartungsvoll an.

"Ich hoffe ja, Ihre Auslage und ja, auch ein wenig das schlechte Wetter, haben mich hereingeführt."

Wie zur Bestätigung blitzte und donnerte es Draußen und das Rauschen des Regens nahm nun zu.

"Ich suche eigentlich nichts bestimmtes, aber ich liebe alte Sachen und davon haben Sie wie es scheint reichlich."

Er lächelte mich noch immer an und entgegnete verschmitzt: "Da haben Sie wohl recht mein Herr und deswegen versuche ich auch einiges davon zu verkaufen. Wenn Sie also keine konkreten Wünsche haben, dann schauen Sie sich doch einfach um und falls Sie Fragen haben, so finden Sie mich da hinten."

Er deutete auf ein etwas besser beleuchtetes, von Fenstern eingefasstes Büro am anderen Ende des langgezogenen Verkaufsraumes und schlurfte wieder davon.

Ich fing an mich genauer umzusehen und je besser sich meine Augen an die schwache Beleuchtung gewöhnten, umso mehr erstaunliche Dinge nahm ich wahr. Direkt rechts von mir schälte sich eine große Vitrine mit alten Messern aus dem Halbdunkel. Obwohl ich kein Experte war, konnte ich doch erkennen, dass es sich hier ausnahmslos um Stücke von großer Handwerkskunst und nicht um Touristenware handelte. Bei einigen Dolchen schien es sich tatsächlich, um sehr alte Antiquitäten aus dem arabischen Raum zu handeln.

Direkt daneben stand eine weitere Vitrine, mit einer umfangreichen exotischen Käfersammlung. Auch diese in sehr gutem Erhaltungszustand und sorgfältigst beschriftet. Weiter den Gang hinunter traf ich auf einen großen Glasschrank, gefüllt mit edel gearbeiteten Schatullen. Sie waren mit unglaublich filigranen Einlegearbeiten verziert, welche detaillierte Alltagsszenen aus vergangenen Jahrhunderten zeigten. Solche Darstellungen kannte ich bisher nur aus der Malerei, jedoch waren diese aus Holz und Halbedelsteinen zusammengesetzt.

An den Wänden hingen präparierte Tierköpfe aller Art, bis hin zu einem riesigen afrikanischen Löwenkopf, dessen Maul furchterregend aufgerissen war und der mich mit zornigen Glasaugen anschaute.

Keiner der angebotenen Artikel hatte ein Preisschild. Anscheinend verließ sich der Verkäufer auf die Kenntnis und Einschätzung seiner potentiellen Käufer, da man ja sonst jeden Gegenstand hätte erfragen müssen. Auch dies ein weiterer Hinweis darauf, dass man auf Laufkundschaft – so wie mich – keinen großen Wert zu legen schien. Unbeeindruckt ob dieser offensichtlichen Missachtung meiner Person, ging ich weiter und betrachtete fasziniert eine große Nische, welche gemäß einer Schrifttafel, mit Artefakten aus dem belgischen Kongo gefüllt war. Es handelte sich um eine Fülle von Skulpturen, sowie Gebrauchs- und Kultgegenständen. Die besondere Geruchskombination aus Leder und Holz, zusammen mit der spärlichen Beleuchtung, gab dieser Sammlung etwas wirklich Mystisches.

Ich trat einen Schritt zurück, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen, als ich von hinten eine Berührung verspürte. Erschrocken fuhr ich mit einem Satz herum und stand nun einer lebensgroßen männlichen Gestalt gegenüber, die mich aus toten Augen anstarrte. Der Kleidung nach handelte es sich um einen vornehmen Herren oder gar jemanden von Adel.

Mein Puls hatte sich schlagartig erhöht und ich atmete erst einmal tief durch, um meine Fassung wiederzugewinnen.

Verstohlen warf ich einen Blick zum Büro hinüber, jedoch schien der Händler nichts bemerkt zu haben. Er saß noch immer in seinem Sessel und schien in irgendwelche Dokumente vertieft. Nach dieser unerwarteten Begegnung bewegte ich mich von nun an vorsichtiger. Ein großer Tisch war mit präparierten Fischen und allerlei Echsen bedeckt, die mich mit aufgerissenen Mäulern und Glubschaugen ansahen. Mir war schon beinahe schwindelig von der Fülle der verschiedenen Gegenstände aus aller Herrenländer, von denen wohl jeder einzelne eine Geschichte erzählen könnte, als ich an eine weitere, sehr schmale Nische herantrat.

In ihr hing nur ein einzelnes, ausnahmsweise gut beleuchtetes Bild, welches sofort meine Blicke in sich aufsog. In diesem Augenblick passierte etwas Seltsames. Mir war, als ob sich eine Hand auf meine Stirn legen würde. Ich griff unvermittelt nach oben, in Erwartung, dass ich wieder etwas übersehen hätte, aber da war nichts und das Gefühl war auch augenblicklich wieder verschwunden. Fasziniert betrachtete ich das Porträt einer jungen Frau, deren Blick anders als sonst üblich, nicht mit dem Betrachter wanderte, sondern schräg nach vorne rechts gerichtet blieb. Ganz so, als würde sie etwas erblicken, was jedoch mir, dem Betrachter, verborgen blieb. Sie war wunderschön in ihrer sanften Anmut und ich konnte meine Augen nicht von ihrem Antlitz lösen. Allerdings so sehr ich mich auch bemühte ihren Blick tatsächlich einzufangen – es gelang mir nicht. Spontan stand für mich fest, dass ich dieses Bild um jeden Preis besitzen wollte. Letzterer war allerdings ebenfalls nicht angeschrieben und gerade als ich mich dem Büro zuwenden wollte, hörte ich die Stimme von Monsieur Hancart.

„Dieses Bild sollten Sie aber nicht kaufen mein Herr.“

Ich erstarrte. Er stand direkt hinter mir, ohne dass ich sein Nahen wahrgenommen hätte.

Ich drehte mich langsam zu ihm um.

„Es ist aber wunderschön. Wie heißt denn die Dame?“

Er schaute mich eine Weile prüfend an, dann meinte er fast schon besorgt: „Das ist sie in der Tat und deshalb hatte sie auch schon so einige Liebhaber gefunden.“

„Sie meinen", ich zögerte ein wenig, „dass sie eine Dame, na ja, Sie wissen schon, war?“

Er lachte kurz auf.

„Oh nein, nein ganz und gar nicht, jedoch habe ich dieses Bild schon mehrmals verkauft - nur kam es immer wieder zurück.“

Ich schaute ihn verständnislos an.

„Sie meinen, die Käufer wollten es nicht mehr und brachten es dann wieder zu Ihnen zurück?“

„Nicht ganz, es waren jeweils die Hinterbliebenen der Käufer, die mir das Bild zurückbrachten. Keiner wollte es behalten, obwohl es ihnen durchaus gefiel. Irgendwie hatten alle kein gutes Gefühl, als sie das Bild bei der Wohnungsauflösung in die Hand nahmen und wollten es aus diesem Grunde loswerden.“

Ich schaute ihn jetzt noch ungläubiger an als zuvor. Was wollte er mir denn da weismachen? War das etwa eine seiner Verkaufsmaschen?

„Woher wussten denn die Erben woher es kam?“ fragte ich schon fast ein wenig forsch.

„Nun ja, der Aufkleber meines Ladens ist auf der Rückseite,“ meinte er lapidar.

„Und Sie sagen, dass es bereits mehrere Käufer gab, von denen das Bild wieder zurückkam?“ fragte ich nun wirklich neugierig geworden.

„Ja, es waren insgesamt drei Männer, aber seit zwei Jahren ist es nun wieder hier und weil ich jedem Interessenten diese Geschichte erzähle, hat es seitdem keinen Käufer mehr gefunden.“

„Und sie sind alle Drei tot?“, fragte ich noch immer misstrauisch.

„Alle tot. Ja ich weiß, das klingt seltsam, aber so ist es. Nach dem letzten Fall vor zwei Jahren, wurde das Bild detailliert polizeilich untersucht, aber man hat nichts gefunden. Ich meine Kontaktgift oder so. Nur hatte ich das auch nicht anders erwartet, weil sonst wäre ich ja auch schon lange tot“, erklärte er und lächelte mich erneut verschmitzt an.

„Warum haben es die Erben nicht einfach weiterverkauft, anstatt es wieder zu Ihnen zu bringen?“

„Sie alle sagten, dass sie das Gefühl hatten, dass etwas mit dem Bild nicht stimmte und dass sie es so schnell wie möglich loswerden wollten. Einer wollte es sogar fortwerfen, weil er meinen Aufkleber nicht sofort gesehen hatte“, meinte er nun lachend.

„Und warum nehmen sie dieses Bild immer wieder zurück? Macht es Ihnen denn keine unguten Gefühle?“

„Ich weiß, das ist in der Tat erstaunlich, jedoch ist es für mich ein Bild wie jedes andere. Ein sehr schönes Bild natürlich, allerdings eben nur ein Bild.“

„Und warum, bei dieser Vorgeschichte, versuchen Sie noch immer es zu verkaufen?“

Meine Stimme klang jetzt schon fast wie bei einem Verhör.

„Nun ja, eigentlich tue ich das ja gar nicht“, entgegnete er weiterhin gelassen. „Wie Sie sehen steht ja auch kein Preis dran und wie gesagt, ich erzähle ja jedem, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht kommt ja doch noch die richtige Person vorbei, bei der es bleiben kann.“

Ich entspannte mich ein wenig und nickte verstehend.

„Ja, das ist natürlich möglich“, sagte ich leise. „Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich habe komplett die Zeit vergessen. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen und vielleicht finde ich ja Morgen noch etwas anderes.“

„Ja gerne, kommen Sie doch einfach noch einmal vorbei.“

Ich verließ das Geschäft und die Glocke bimmelte erneut zu meinem Abschied. Gedankenverloren lief ich auf den großen Platz und schaute zurück auf den Laden. Was für eine seltsame Geschichte, dachte ich. Ob er mich nur hatte auf den Arm nehmen wollen? Aber warum? Ich meine, was hatte er davon? Unschlüssig lenkte ich meine Schritte Richtung Hotel, wo ich heute auch mein Abendbrot einzunehmen gedachte. Glücklicherweise hatte sich der Himmel aufgeklart und so kam ich trockenen Hauptes in meiner Unterkunft an.

Der Portier, Herr Ceulemans, sah mich schon von weitem und begrüßte mich freundlich, mit meinem Zimmerschlüssel in der Hand.

„Guten Abend Herr Schneider, hatten Sie einen angenehmen Tag?“

Ich nickte: „Ja danke, bis auf das schreckliche Wetter war alles bestens.“

„Da haben sie recht, es war nicht gerade angenehm, aber so ist das nun mal hier so nah der Küste“, entgegnete er mit einem Schulterzucken. „Ich habe Ihnen bereits Ihren Tisch reserviert. Sie speisen doch sicher wieder bei uns?“

„Oh ja gerne doch, ich gehe nur noch kurz auf mein Zimmer.“ Ich nahm meinen Schlüssel und lief hinüber zum Treppenaufgang, der zu meinem Zimmer im zweiten Stock führte.

Seit mehr als drei Wochen war ich nun schon in Brügge und natürlich kannte mich mittlerweile sämtliches Personal im Hotel Atlantic. Ich freute mich darauf, übermorgen endlich wieder nachhause fahren zu können. Obwohl ich schon seit über zehn Jahren im Außendienst eines großen Bauunternehmens arbeitete, zog es mich doch immer wieder zurück an meinen Heimatort Trier. Zwar lebte ich dort alleine, jedoch hatte ich einen großen Freundeskreis und war auch in mehreren Vereinen aktiv. So wurde es mir zwischen meinen Reisen nie langweilig, jedoch hatte ich andererseits auch nie ein schlechtes Gewissen, über lange Zeit fort zu sein. Nach dem Abendessen begab ich mich wieder auf mein Zimmer und legte mich nach einer kurzen Lektüre schlafen.

Am folgenden Morgen hatte ich noch einen kurzen Abschiedstermin bei meinem Kunden und danach machte ich mich erneut auf den Weg zum Laden des Monsieur Hancart. Ich hatte eigentlich nicht vor etwas anderes auszusuchen, sondern war fest entschlossen das Porträt zu erwerben. Was sollte mir schon passieren? Das mit diesen Toten konnte doch auch einfach nur ein Zufall sein.

Ich betrat das Geschäft erneut unter dem Gebimmel der Glocke und schaute mich zunächst eine Weile um, bis sich meine Augen wieder an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Niemand kam von hinten angelaufen und so lenkte ich meine Schritte zielstrebig in Richtung der kleinen Nische mit dem Porträt. Zu meinem Erstaunen hing das Bild nicht mehr an seinem Platz. Ich sah mich um, aber es war auch sonst nirgendwo an den umliegenden Wänden zu entdecken. Ein gewisser Unmut stieg in mir auf. Während ich auf die leere Nische starrte, fühlte ich mich beinahe wie ein Kind, das monatelang für ein Spielzeug gespart hatte, welches dann aber ausverkauft war.

Noch immer war niemand gekommen und so marschierte ich entschlossen zum Büro am Ende des schlauchartigen Verkaufsraumes. Es war unbeleuchtet und ich fing an mich zu fragen, ob der Laden vielleicht nur aus Versehen offen war. Trotzdem nahm ich den Türgriff in die Hand und trat in den verglasten Raum. Hier am Ende des Gebäudes war es noch dunkler und so suchte ich tastend eine Weile nach dem Lichtschalter. Währenddessen stieg mir ein seltsamer Geruch in die Nase, der mir irgendwie aus meinen Kriegstagen vertraut erschien. Als ich ihn endlich fand, begann die Neonröhre über mir mit leisem Klicken zu flackern.

Schon bei den ersten Lichtblitzen sah ich die Umrisse eines Körpers auf dem Boden liegen. Als sich die Lampe endlich stabilisierte, trat ich heran und erkannte Monsieur Hancart. Seine weit aufgerissenen Augen starrten mich an und eine ovale, bereits eingetrocknete Blutlache, hatte sich unter seinem Haupt gebildet. In seinem Blick lag etwas Überraschtes, so als sei er sehr verwundert gewesen, dass ihn jemand offensichtlich erschossen hatte. Er war zweifelsohne tot. Im Moment dieser Erkenntnis, durchfuhr mich ein gewaltiger Schreck und ich schaute mich ängstlich um. Der Täter konnte schließlich noch immer hier sein. Schnell sprang ich zur Türe und verschloss sie mit einem Riegel. Dann griff ich zum Telefon und rief die Polizei.

Erst als die Beamten kamen, entriegelte ich die Bürotüre und ließ sie herein.

„Haben Sie uns gerufen?“ fragte einer der Beiden als Sie den Raum betraten und schaute mich fragend an.

„Ja Herr Wachtmeister, das war ich“, und ich trat einen Schritt zur Seite, sodass Sie die Leiche sehen konnten. Sie beugten sich über den Toten, aber auch sie kamen sofort zu dem Schluss, dass hier nichts mehr zu machen sei.

„Darf ich wissen, was Sie hierher geführt hat mein Herr?“ fragte mich der ältere der Beiden.

„Ich wollte etwas kaufen, dass ich gestern hier gesehen hatte, jedoch war es heute nicht mehr an seinem Platz. Also ging ich nach hinten, weil ich dachte Monsieur Hancart wäre vielleicht in seinem Büro und da habe ich ihn dann auch gefunden“, und ich deutete auf den Boden.

„Sie kannten Ihn also?“ fragte er mich erstaunt.

„Also, kennen wäre zu viel gesagt. Ich war gestern zum ersten Mal hier und wir hatten ein längeres Gespräch über ein Bild, welches ich erwerben wollte, von dem er mir jedoch abriet.“

„Und was wollten Sie heute dann schon wieder hier?“

„Nun, ich wollte das Bild trotzdem kaufen, jedoch war es wie gesagt, nicht mehr an seinem Platz.“

„Was war denn auf diesem Bild?“, fragte mich nun der Jüngere.

„Es handelte sich um das Porträt einer jungen Frau.“

„Wissen Sie, wer sie war?“

Jetzt erst wurde mir bewusst, dass Monsieur Hancart auf meine gestrige Frage nach der Identität der jungen Frau, gar keine Antwort gegeben hatte.

„Leider nein, es war einfach das Gemälde einer jungen Frau. Ein sehr schönes Gemälde allerdings.“

Sie öffneten wieder die Bürotür und schoben mich hinaus.

„Wir müssen die Spurensicherung rufen. Haben Sie etwas angefasst?“

„Nur den Lichtschalter glaube ich und natürlich die Tür und auch das Telefon“, entgegnete ich unsicher.

„Gut, der Kollege wird Ihre Personalien aufnehmen. Kommen Sie morgen früh bitte auf die Wache, damit wir Ihre Aussage noch einmal im Detail aufnehmen können.“

Ich ging mit dem Jüngeren nach vorne, gab ihm meinen Ausweis und erklärte, dass ich im Atlantic wohne. Dann ließ man mich gehen.

Erst auf dem Weg zurück ins Hotel bemerkte ich, wie mir die Beine zitterten. Was, wenn ich früher gekommen wäre und den oder die Täter ertappt hätte? Vielleicht hätten Sie mich auch umgebracht – und überhaupt, warum hatte man Monsieur Hancart getötet? Sicher, es gab einige wertvolle Stücke in dem Laden, jedoch hatte der in keiner Weise durchwühlt ausgesehen, sondern eigentlich genau wie gestern. Außer – außer bis auf das Bild.

Wo war das Gemälde geblieben? War es wirklich das, was der Täter gewollt hatte? Hatte er es bekommen oder hatte Hancart es nach meinem Besuch abgenommen und weggelegt? Falls es noch da gehangen hatte, warum dann dafür töten? Er hätte es ja auch einfach kaufen können.

Zwar wusste ich nicht was Hancart dafür haben wollte, jedoch konnte es sich aufgrund der Provenienz des Bildes nicht um Unsummen handeln. Es war schließlich nicht das Werk eines bekannten Meisters.

Ich setzte mich auf eine Bank am Rande des Platzes und versuchte mich zu sammeln. Morgen früh würde ich auf die Wache gehen und meine Aussage machen und danach endlich nachhause fahren. Was scherte mich dieses Bild, vermutlich lag ja wirklich ein Fluch darauf und ich sollte froh sein, dass es nun verschwunden war.

Noch während ich so dachte, wurde mir klar, dass ich es dabei wohl nicht bewenden lassen könnte. Zu sehr war meine Neugierde entfacht und ich wollte einfach wissen, was hier passiert war. Vielleicht fand die Polizei ja heute schon etwas heraus. So ging ich ins Hotel und verbrachte den Nachmittag mit Packen und dem Sortieren meiner Geschäftspapiere.

Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück an meinen Tisch kam, hatte man mir wie immer, schon die neueste Tageszeitung bereitgelegt. Der Aufmacher war der Mord an Monsieur Hancart.

„Rätselhafter Tot eines Antiquitätenhändlers hinterlässt mehr Fragen als Antworten“

Der Artikel allerdings auch, hatte er doch, außer einer Beschreibung der mir bestens bekannten Örtlichkeiten, nicht viel mehr zu bieten. Ich beendete mein Frühstück, steckte die Zeitung ein und ging zu Fuß zur Polizeiwache, deren Adresse man mir gestern gegeben hatte. Man hatte mich schon erwartet und so gab ich erneut meine Aussage zu Protokoll und verließ nach einer halben Stunde wieder das Gebäude. Die Beamten hatten keinerlei weitere Neuigkeiten preisgegeben. Gut möglich, dass es auch keine weiteren gab, geschweige denn eine Spur.

Im Hotel bezahlte ich meine Rechnung, stieg in meinen Opel Kapitän und machte mich auf den Weg zurück nach Trier. Der Wagen war mein ganzer Stolz, hatte ich ihn mir doch beinahe regelrecht vom Munde abgespart. Nicht viele Leute konnten sich so eine schicke Limousine leisten.

So fuhr ich pfeifend los und freute mich schon auf ein schönes Bier am Abend in unserem Sportheim.

II

„Elisabeth! Elisabeth wo bist du?“

Ich sitze in unserem Park, auf einer von blühendem Oleander umgebenen Bank und genieße die Abendstimmung und den Blick über die Stadt. Es ist die Stimme meiner Großmutter Adelaide, die mich ruft. Sicher will sie mich zum Abendessen holen, aber ich möchte gerne noch etwas hier sitzen bleiben und meinen Gedanken nachhängen.

„Jaaa, ich bin hier!“, rufe ich zurück, als sich auch schon ihre Schritte nähern.

„Komm doch bitte zum Abendbrot. Du musst doch sicher Hunger haben Kind“, verkündet sie, als sie schließlich vor mir steht.

Wir schreiben das Jahr 1914 und sie nennt mich noch immer Kind, obwohl ich schon einunddreißig bin. Daran wird sich wahrscheinlich auch nichts mehr ändern und irgendwie finde ich das auch schön. Dies liegt wohl daran, dass meine Eltern wenig Zeit für mich hatten und ich deshalb meistens bei meinen Großeltern war, beziehungsweise bei ihnen aufgewachsen bin. Als Jüngste und Nachzüglerin, hatten meine Eltern schon gar nicht mehr mit mir gerechnet.

Mein Vater, Ferdinand Renard, hatte 1881 eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe bei der Fabrique d’Eglise in Chimay übernommen und kam des Abends immer spät nachhause. Er war dort der Président und Trésorier, so eine Art Vorstandschef und Finanzverwalter in einer Person und musste häufig in den Abendsitzungen des Verwaltungsrats über die Situation des Betriebes berichten. Dieser gehörte zum Kloster der Trappisten und produzierte neben unserem berühmten Käse, vor allem eines - nämlich Bier. Dieses war bereits über die Landesgrenzen hinaus bekannt und so liefen die Geschäfte bislang entsprechend gut.

Meine Mutter Laurence hingegen kümmerte sich um unser Anwesen und meine bereits vorhandenen fünf Geschwister. Da kam ich im Jahre 1883 natürlich gerade recht. Mein jüngster Bruder Emil war bereits sechs und daher passte ich nicht mehr so recht in die Tagesabläufe der Familie. So landete ich also bei meinen Großeltern, die sich meiner liebevoll annahmen und von denen ich mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit erhielt, als ich es zuhause jemals hätte erwarten dürfen. Auch herrschte im Hause meiner Großeltern stets eine angenehm ruhige Atmosphäre, während meine Mutter ständig eine große Hektik und Unruhe zu verbreiten pflegte. Ich kann also nicht behaupten, vernachlässigt worden zu sein und wenn ich ganz ehrlich bin, so genoss ich irgendwie die Tatsache, dass ich sozusagen als Einzelkind einer Großfamilie aufwuchs. Mein Verhältnis zu meinen leiblichen Eltern und teilweise auch zu meinen Geschwistern war dadurch, na sagen wir einmal, etwas distanziert. Allerdings wurde diese Lücke, durch die Zuneigung meiner Großeltern mehr als geschlossen.

„Ich glaube ich möchte noch ein wenig die Abendsonne genießen Mamie. Es ist noch so schön warm und ich schreibe gerade einen Brief an Christian.“ Hier in der französischsprachigen Wallonie, nennen wir unsere Großmütter Mamie und die Großväter Papi, während die Mütter Maman und die Väter Papa heißen.

Christian ist mein Verlobter und noch nicht wirklich Bestandteil unserer Familie. Auch mit der Verlobung war ich spät dran, jedoch fanden meine Großeltern, im Gegensatz zum Rest meiner Familie, dass dies völlig in Ordnung sei. Besser spät und der Richtige als zu früh und der Falsche, war die Devise meines Großvaters Joseph. Meinen Eltern wäre es lieber gewesen, wenn ich schon in jungen Jahren geheiratet hätte und damit aus dem Haus gewesen wäre. Das hätte wohl auch ihr latent schlechtes Gewissen mir gegenüber etwas beruhigt. Obwohl es mir sehr gut ging, hatte ich es mir doch zu einer Gewohnheit werden lassen, sie immer wieder auf mehr oder weniger subtile Art daran zu erinnern, dass sie mich ja sozusagen verstoßen hatten. Kurze Bemerkungen wie: „Ihr wolltet mich ja nicht dabeihaben“, oder, „wenn ich zuhause gewesen wäre, dann hätte ich da auch gerne mitgemacht“, verfehlten ihre Wirkung nie. Das traf dann jedes Mal ins Schwarze und ich konnte sehen, wie sie Beide bei diesen Worten zusammenzuckten, ganz so, als hätte ich ihnen mit einer Peitsche eine übergezogen. Eine mir sehr genehme Nebenwirkung war, dass ich danach immer mit etwas beschenkt wurde, das mir in vorherigen Diskussionen versagt worden war. Damit war ihr Gewissen bis auf Weiteres beruhigt und ich hatte bekommen, was ich wollte.

Jetzt, gegen Ende Juli, sind die Sommerabende am schönsten und wären nicht diese Gerüchte von einem baldigen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland gewesen, so hätte dieser Sommer für mich nicht unbeschwerter sein können. Christian Himmer, der etwa eine Autostunde entfernt in Dinant lebt, ist mein Traummann. Schon wenige Tage nachdem wir uns kennengelernt hatten, wusste ich, dass ich ihn unbedingt haben wollte. Er sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr sportlich und vor allem sehr, sehr charmant. Selbst meine dauerkritische Familie, allen voran meine Mutter, waren von ihm angetan. Dass er aus einer gutsituierten, großbürgerlichen Familie stammte, tat sicher das Seinige dazu, um ihr Wohlwollen zu erregen. Natürlich hätte ich ihn auch ohne ihre Zustimmung genommen, war ich mir doch der Unterstützung meiner Großeltern sicher.

Aufgrund der Kriegsgerüchte und einer möglichen Einbeziehung Belgiens auf französischer Seite, verbringt Christian momentan sehr viel Zeit in der Textilfabrik seines Vaters, wo sie auch Uniformen für das belgische Militär produzieren. Daher haben wir uns nun schon seit fast drei Wochen nicht mehr gesehen. In einem Monat würde er seinen fünfunddreißigsten Geburtstag haben und ich freue mich schon darauf, ihn mit ihm zu feiern.

„Was schreibst du ihm denn Schönes mein Liebling?“, erkundigt sie sich und sieht mich lächelnd an. „Als ich in deinem Alter war, waren wir schon lange verheiratet und doch war ich noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Wie du ja weißt, war dein Großvater 1870 im Krieg und kämpfte auf französischer Seite. So schrieb ich ihm auch wann immer es ging und als er endlich wieder nachhause kam, da trug er tatsächlich noch sämtliche Briefe bei sich.“

Sie strahlt mich an und ich spüre, dass sie mir das gleiche Glück wünscht, dass sie damals gefunden hatte.

„Ich bin gleich fertig und dann komme ich sofort ins Haus, einverstanden?“

„Ja, ja, lass dir nur Zeit. Es gibt heute Abend nur kalte Speisen.“

Sie dreht sich wieder um und steigt die Treppe hinauf zur Terrasse. Ich beende noch rasch meinen Brief, stelle mir vor, wie Christian ihn erhält und gehe dann ebenfalls zurück ins Haus.

Meine Großmutter hat bereits den Tisch gedeckt und neben der Charcuterie hat sie auch noch Cornichons, eingelegte Tomaten und Pilze sowie frisches Brot vom Bäcker aufgetischt. Joseph ist gerade dabei eine Flasche Rotwein zu öffnen, ohne den es bei uns nie etwas zu essen gab. Obwohl es nur ein Abendbrot ist, hat Sie den Tisch schön mit großen Gläsern und Servietten eingedeckt und ein paar Blumen aus dem Garten in die Mitte des Tisches gelegt. Für Mamie musste immer alles perfekt sein. Wahrscheinlich hätte sie dies auch dann getan, wenn es nur ein einfaches Butterbrot gegeben hätte.

Mein Geburtsort Chimay liegt in Südbelgien, also im französischsprachigen Teil unseres Landes. Es ist eine alte Stadt, deren erste Anfänge aus dem elften Jahrhundert stammen sollen und etliche der Familien sind tatsächlich schon seit vielen Generationen hier ansässig. Das berühmteste Bauwerk ist das Chateau de Chimay, in dem die adeligen Herrscher über die Jahrhunderte hinweg gelebt haben. Es ist ein eher ruhiger Ort und man kann hier wirklich ein beschauliches Leben führen. Insbesondere dann, wenn man über Großeltern verfügt, die nicht unbedingt auf ihre Ausgaben achten müssen.

Großvater Joseph hatte als Unternehmer und Händler ein kleines Vermögen gemacht und anstatt das Geschäft an meinen Vater weiterzureichen, hatte er es sehr gewinnbringend verkauft. Ein Umstand, der die Beziehung zu seinem Sohn noch heute belastet. Joseph war jedoch der Meinung, dass dieser sich selber seine Sporen verdienen müsse, was er ja nun auch mit einigem Erfolg tat und wodurch sich Papi wiederum in seiner Erziehungsmethode bestätigt sah.

Auch sonst war er eher außergewöhnlich. Obwohl er aufgrund seines Vermögens zur Oberschicht der Stadt zählte, führte er ein eher zurückgezogenes Leben. Im Gegensatz zu den anderen Honoratioren, die sich regelmäßig im Theater und Casino zeigten oder zum Pferderennen nach Mons fuhren, pflegte er lieber einen kleinen Salon mit ausgewählten Personen. Zu diesen Zusammenkünften erschienen dann lokale Persönlichkeiten wie der Notaire Dupont, Bankier de Caraman, der jeweilige Bürgermeister und so weiter. Während sich die Damen dann nach dem Essen in den Salon meiner Großmutter zurückzogen, versammelten sich die Herren im Rauchsalon zu einer Zigarre und Calvados und besprachen dort all jene Dinge, die ihnen wichtig erschienen. Ganz so wie es meine Großeltern liebten, herrschte an diesen Tagen eine entspannte und unaufgeregte Stimmung im Haus.

Auch am heutigen Abend verströmen Haus und Garten diese angenehme Atmosphäre und so nehmen wir nun zu dritt Platz und beginnen unser Abendbrot wie jeden Tag, mit dem Austausch von Neuigkeiten. Heute jedoch geht es nicht um unsere Nachbarin Madeleine oder den Bürgermeister Lambert und was er in Josephs Augen wieder alles falsch gemacht hat. Es gibt nur ein Thema und das ist der anscheinend bevorstehende militärische Konflikt. Ich habe in meinem bisherigen Leben, glücklicherweise keinen Krieg kennengelernt und so habe ich nur eine sehr abstrakte Vorstellung davon, was dies für uns bedeuten könnte. Mein Großvater ist jedoch sehr besorgt über die Möglichkeit, dass die Deutschen Belgien überrennen könnten, um dadurch schneller in das französische Hinterland vorzudringen. Nur die Ardennen könnten sie dann noch aufhalten, was aber uns Belgiern wohl nicht viel nützen würde. Ich hatte bislang gar nicht an die Möglichkeit eines Krieges in unserem Land gedacht. Wozu auch, schließlich waren wir neutral und unser König hatte eben dies, auch gerade noch einmal ausdrücklich erklärt. Nun aber wecken die Worte meines Großvaters doch die Angst, dass so etwas passieren könnte.

Er fährt fort und lamentiert über den französischen Präsidenten Poincaré und Monsieur Clemenceau und wie diese sich als Deutschenhasser in einen Kriegswahn gesteigert hätten. Auch wenn Letzterer gerade nicht in der Regierung sei, zöge er doch die Fäden im Hintergrund. Der unbedingte Wille eine Revanche für 1871 zu erhalten und Elsass und Lothringen wieder zu Frankreich zu holen, habe sie komplett verblendet. Nun sei man in einer unseligen Verbindung mit den Russen, die ohnehin ihre eigene Agenda hätten und wenn alles so weiterginge, dann sei nun, nach der Ermordung des österreichischen Kronprinzen Ferdinand, ein Krieg wohl unvermeidlich. Jedoch sei genau das Blödsinn, weil er natürlich vermeidbar wäre, wenn man nur genug intelligente Köpfe hätte und auch die deutschen Kriegstreiber an die Kandare nehmen könnte. Nur wer sollte das tun? Nach dieser Litanei schlagen wir das Kreuz und beginnen zu essen.

Nach dem Abendessen gehe ich auf mein Zimmer oder besser gesagt in mein Apartment. Das Haus meiner Großeltern liegt auf einem Hügel und ist eines der schönsten Gebäude der Stadt. Von hier aus habe ich einen wunderbaren Blick über die unter mir liegenden Häuser und darüber hinaus in die Ebene nach Dinant zu meinem geliebten Christian. Immer wenn ich in seine Richtung schaue, habe ich das Gefühl, ihm besonders nahe zu sein. Fast schon so, als könnte ich ihn tatsächlich sehen. So geht es wahrscheinlich vielen Menschen, die nicht immer bei ihrer großen Liebe sein können. Man weiß, dass er oder sie dort ist und dass uns nur eine unwesentliche Entfernung von ihnen trennt. Dem Herz jedoch gelingt es leicht, diese zu überwinden und so ist man sich trotz der Ferne ganz nah. Mit diesem Gedanken lege ich mich auf mein Bett und schlafe mit einem Lächeln auf den Lippen ein.

Als ich am nächsten Morgen erwache, geht mir so einiges durch den Kopf. Die Worte meines Großvaters haben mich, bezüglich unserer unmittelbaren Zukunft, doch etwas verunsichert. Was, wenn die Deutschen tatsächlich einmarschierten?

Als ich das Wohnzimmer meiner Großeltern betrete, spüre ich sofort, dass eine eigenartige, mir bisher unbekannte Stimmung in der Luft liegt. Joseph sitzt tief gebeugt über seiner Zeitung und studiert deren Inhalt mit seiner Lupe. Dabei atmet er heftig und seine Augen folgen dem Artikel Zeile für Zeile. Meine Großmutter sitzt mit einer Handarbeit auf einem Sessel am Fenster. Als sie zu mir aufsieht, liegt eine große Besorgnis in ihrem Blick.

Ich sage wie immer: „Guten Morgen“, aber mein Großvater nimmt mich gar nicht wahr. Lediglich meine Großmutter winkt mir wortlos zu und bedeutet mir mit einem ernsten Gesicht, zu ihr zu kommen. Ich spüre, wie eine ungewisse Angst in mir hochsteigt. Irgendetwas Schlimmes musste über Nacht passiert sein. So gehe ich zu ihr und frage sie mit gedämpfter Stimme, was denn los sei?

„Die Österreicher sind seit zwei Tagen mit den Serben im Krieg und das bedeutet, dass nun auch die Russen mobilmachen werden, sofern sie dies nicht schon ohnehin getan haben. Dein Großvater studiert den Artikel und die Kommentare, um zu verstehen, wie genau die Situation im Moment ist, aber leider haben wir ja nur Informationen von Vorgestern.“

Daher also die Bedrückung. Gestern Abend hatten wir noch darüber diskutiert, ob man den Krieg nicht vermeiden könnte und nun war er wohl schon im Osten Europas entbrannt. Mir ist bereits der Appetit auf das Frühstück vergangen, als sich Joseph endlich aufrichtet und mir zunickt.

„Es sieht so aus, dass nun eine unheilvolle Kettenreaktion entstehen wird und ein großer Krieg unvermeidlich erscheint.“

„Von was für einer Kettenreaktion sprichst du?“ frage ich leise.

„Setz dich zu mir Elisabeth und ich werde dir erklären, was meiner Ansicht nach in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich passieren wird.“

Ich ziehe mir einen Stuhl heran und nehme neben ihm Platz. Auf der Titelseite steht in großen Lettern:

BALKANKRIEG ENTFACHT

Dies ist wohl der Artikel, den er so gründlich studiert hatte. Ich überfliege schnell die Seite und treffe auf einen Unterartikel mit der Überschrift „Britische Geheimdiplomatie versucht noch das Schlimmste abzuwenden.”

Ich schaue meinen Großvater fragend an.

„Also“, setzt er an, „die Österreich-Ungarn Monarchie hat den Serben vorgestern den Krieg erklärt und seit gestern wird auch schon geschossen. Die Serben aber stehen unter einem Schutzbündnis mit Russland, weshalb die Russen nun ebenfalls offiziell die Mobilmachung angekündigt haben. Da die Österreicher mit den Deutschen zwar kein Schutzbündnis haben, jedoch sagen wir einmal, so eine Art Freundschaftsbündnis, so darf erwartet werden, dass die Deutschen den Österreichern früher oder später zur Hilfe eilen werden. Außerdem weiß man natürlich nicht, ob die Russen nicht auch Deutschland angreifen werden, wenn sie schon mal dabei sind. Wie auch immer, sobald die Deutschen in den Konflikt verwickelt sind, wird sich auch Frankreich einschalten müssen, da es sich in einem Bündnis mit Russland befindet. Dann sind da auch noch die Italiener, die ja auch immer wieder mit den Österreichern überkreuz liegen. Jedenfalls wird am Ende der ganze Kontinent brennen und nur der Teufel weiß, was die Briten dann tun werden.“ Er hält inne und schaut mich an. „Noch Fragen?“

Ich schüttele erst einmal nur den Kopf. Ich muss mir das soeben gehörte zuerst einmal veranschaulichen. Es erscheint mir wie eine Kette aus Dominosteinen, bei der die ersten Steine bereits gefallen sind und welche sich nun unaufhaltsam weiterbewegen wird, bis auch der letzte Stein zum Liegen gekommen ist.

„Du meinst“, sage ich zögernd, „dass dieser große Krieg von nun an absolut unvermeidlich ist?“

Er nickt nur stumm.

An diesem Tag sollte sich die Stimmung im Hause meiner Großeltern nicht mehr aufhellen und selbst wenn ich an Christian denke, so verspüre ich nun eher eine undefinierbare Angst, denn Freude. Ich würde gerne mit ihm sprechen, jedoch hat Joseph trotz seiner Vorliebe für moderne Technik, bislang auf die Installation eines Telefons verzichtet. Was wird wohl als Nächstes passieren?

Auch am folgenden Tag lastet diese bleierne Bedrückung über unserem Haus und so beschließe ich meine Eltern aufzusuchen, um zu erfahren, wie sie die Lage bezüglich des Krieges und unseres Landes sehen. Als ich gegen Mittag eintreffe, ist sogar mein Vater zuhause und das bedeutet eher nichts Gutes. Während meine Mutter sich nach der Begrüßung, wie gewohnt sofort in nervösen Aktivismus stürzt, sitzt mein Vater ruhig in seinem Büro und geht irgendwelche Dokumente durch.

Nachdem ich mich zu ihm gesetzt habe, meint er knapp: „Es kommen schwere Zeiten auf uns zu Elisabeth.“

„Meinst du wegen dem Krieg an sich oder weil die Deutschen uns eventuell überfallen könnten?“, erwidere ich spontan.

Er schaut mich überrascht an und meint dann: „Ah, du hast schon mit deinem Großvater darüber gesprochen, nicht wahr? Ich denke sowohl das Eine als auch das Andere wird für uns nichts Gutes bedeuten, das Letztere wäre sogar eine Katastrophe.“

„Was machst du gerade?“, frage ich anstelle einer Antwort.

„Ich gehe einige Geschäftsunterlagen durch, um mir einen Überblick zu verschaffen, wie diese Entwicklungen unsere Geschäfte, insbesondere mit dem Ausland beeinflussen könnten.“

„Und was denkst du was passieren wird?“, frage ich nach.

„Ich hoffe, dass wir einen guten Teil unserer Umsätze aufrechterhalten können. Die Lieferungen nach Frankreich, Holland und Großbritannien werden davon sicher nicht zu sehr beeinträchtigt werden.“

Typisch mein Vater, er denkt wie immer ausschließlich an seine Geschäfte, obwohl es noch nicht einmal seine eigenen, sondern die der Abtei sind. Stets pflichtbewusst gegenüber allen, nur nicht uns, seiner Familie. Er sollte sich noch wundern, wie sehr er sich bei seiner Einschätzung getäuscht hatte.

„Ich meinte eigentlich, was jetzt hier mit uns allen passieren wird. Hast du dir dazu ebenfalls schon Gedanken gemacht?“

Die Frage scheint ihn zu erstaunen.

„Man muss abwarten, wie sich die Dinge entwickeln Elisabeth, dann wird man schon sehen.“

Damit scheint zumindest der private Teil der Unterhaltung für ihn beendet.

„Was ist mit Edouard und Emil?“, zwei meiner Brüder arbeiten ebenfalls in der Fabrique d’Eglise, „meinst du, du wirst Leute entlassen müssen?“

Er schaut mich erschrocken, mit hochgezogenen Augenbrauen an.

„Auf gar keinen Fall, nur über meine Leiche.“

Ich küsse ihn auf die Stirn und denke, dass dies hoffentlich nicht eintreten möge. Sodann gehe ich zu meiner Mutter, die sich in ihren Salon zurückgezogen hat und die dort nun mit fahrigen Bewegungen an einer Stickerei arbeitet.

„Wie geht es dir Maman?“ frage ich, ohne auf eine ehrliche Antwort zu hoffen.

„Gut, sehr gut Elisabeth. Was machen Adelaide und Joseph?“, lenkt sie sofort ab.

„Es geht ihnen gut, aber sie sind beide sehr betroffen von den Ereignissen auf dem Balkan und wir machen uns große Sorgen darüber, was dies für uns in den nächsten Wochen und Monaten bedeuten könnte. Beunruhigt dich das denn nicht auch?“

Ich sehe, wie sie kurz zusammenzuckt, dabei habe ich mich nicht in irgendeiner Form beschweren wollen. Sie seufzt, bevor sie zu einer Antwort ansetzt.

„Mir bereitet es natürlich auch große Sorgen, nicht zuletzt wegen deiner Brüder, die vielleicht zum Militär müssen, aber mit ihm“, sie macht eine Kopfbewegung in Richtung Büro, „kann man ja über so etwas nicht reden.“

Wir schauen uns an und zum ersten Mal in meinem nicht mehr ganz so jungen Leben habe ich das Gefühl, dass gerade so etwas wie eine emotionale Brücke zwischen uns entsteht. Ihr Blick wirkt gequält und es berührt mich sehr, dass sie mir dies heute ohne jegliche Scheu zeigt. Wie oft hatte ich mir das während meiner Kindheit und Jugend gewünscht, doch war es nie passiert. Jetzt nehmen wir uns in die Arme und fangen an zu weinen, wie zwei Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. So enger körperlicher Kontakt zu meiner Mutter ist mir fremd, jedoch lasse ich mich jetzt darauf ein. Ich will endlich wissen, was sie wirklich fühlt.

„Ich habe schreckliche Angst, dass dies unser ganzes Leben aus den Fugen heben wird“, sagt sie mit gepresster Stimme. „Wir hatten ja schon 1871 diesen unseligen Krieg, in dem wir aber weitestgehend verschont blieben, doch dieses Mal kann es ganz anders kommen.“

„Was meinst du mit – aus den Fugen heben?“ frage ich nach.

„Nun ja, die Männer könnten in den Krieg ziehen müssen und womöglich nicht mehr nachhause kommen. Wir könnten unsere Existenz verlieren, wenn sie die Abtei zerstören und so weiter.“

Und so weiter – darunter fiel dann wohl auch ich, denn in den Krieg ziehen würde ich ja wohl nicht.

„Ich glaube nicht, dass sie noch so alte Männer wie Emil und Edouard aufrufen werden, sofern sie sich nicht freiwillig melden“, entgegne ich mit harter Stimme.

Ich spüre, wie sie erstarrt und dies beendet auch schon diesen Moment vermeintlicher Nähe. Sie lässt mich los und tritt einen Schritt zurück.

„Du hast doch ein gutes Leben bei deinen Großeltern – wir müssen uns um unseres kümmern.“

Sie dreht sich um und verlässt den Raum und ich denke: „Gut gemacht Elisabeth, du hast es mal wieder gegen die Wand gefahren.“

Ich nehme meine Tasche und verlasse mit einem leisen: „Bis bald“, in Richtung Büro, das Haus meiner Eltern.

Am folgenden Morgen wird die allgemeine Mobilmachung der Armee mit Proklamationen in allen größeren Ortschaften verkündet. Die Regierung befürchtet wohl einen deutschen Überfall und will diesen nicht kampflos hinnehmen. Gemessen am Millionenheer der Deutschen, erscheint unser Aufgebot von etwa zweihunderttausend Soldaten geradezu lächerlich, aber dennoch will man einer möglichen Verletzung unserer Neutralität nicht tatenlos zusehen. Die Einberufungen würden meine Familie nicht direkt betreffen, da jüngere Jahrgänge herangezogen werden. Dennoch konnte man sich natürlich auch freiwillig melden und so wie ich Emil und Edouard kannte, würden sie sich bei ihrer Ehre gepackt sehen und dem Vaterland beispringen, was dann auch geschieht.

Nur zwei Tage später, am zweiten August, übergibt das deutsche Kaiserreich eine diplomatische Note, mit der Forderung nach freiem Durchzug durch belgisches Hoheitsgebiet. Als Begründung wird der notwendige Schutz der belgischen Grenze zu Frankreich angeführt, da dieses bereits Truppen in dieser Region zusammengezogen hätte. Im Verweigerungsfall sei das neutrale Belgien als Feind zu betrachten.

Im Zuge dieses Ultimatums reitet unser König Albert – der selbst einem deutschen Adelsgeschlecht entstammt - zu Pferde, unter dem Jubel der Bevölkerung zu den Beratungen ins Brüsseler Parlament. Wie erwartet wird das deutsche Ultimatum abgelehnt, was uns jedoch nicht gut bekommen sollte.

Am vierten August greifen die Deutschen an.

III

Wenn ich nach erfolgreichen Verhandlungen in mein Zuhause zurückkehrte, fühlte ich mich immer wie ein Raubtier, dass seine Beute in seine Höhle schleppt. In mir herrschte dann normalerweise immer eine große Zufriedenheit und alles wonach ich mich sehnte, war die temporäre Rückkehr in mein lokales Leben, bis es mich wieder hinaus, in die große weite Welt ziehen würde.

Obwohl ich auch dieses Mal sehr der Begegnung mit Freunden und Bekannten entgegensah, nagten doch schon während der Fahrt die Erlebnisse der letzten beiden Tage an mir. Eigentlich wollte ich mich einfach nur auf heute Abend freuen, jedoch standen immer wieder Hancart und sein Gemälde vor meinem geistigen Auge. Ich konnte sie einfach nicht abschütteln und so fuhr ich eher missmutig über die Landstraße Richtung Namur.

Wenn man die Pausen einrechnete, war es fast eine Tagesreise und ich wünschte mir, dass ich sie jetzt endlich hinter mir hätte. Andererseits waren es sehr schöne Gegenden, die ich durchfuhr, wären da nur nicht ständig diese Gedanken, an die Ereignisse in Brügge gewesen.

Dort war ich nun bestimmt schon mehr als zehn Mal gewesen, um endlich diesen bedeutenden Vertrag abzuschließen. Für die Reise bevorzugte ich es immer, die Route durch Luxemburg zu nehmen. Dazu fahre ich hinter Namur die Straße entlang der Maas, die nach dem Städtchen Dinant führt, wo ich gerne im Restaurant „Zum grünen Hirschen“ mein Mittagessen einnehme.

Heute war ich, dank meines Besuchs auf der Polizeistation, zum ersten Mal etwas spät dran und zu meinem Missfallen hatte die Küche schon geschlossen. Zum Glück traf ich den Wirt, Monsieur Dupont, noch an, der sich gerade schon anschickte, die letzten Gläser zu spülen. Er war ein kräftiger, um nicht zu sagen feister Mann, dessen Statur man ansah, dass er nicht nur das Kochen, sondern auch sein eigenes Essen liebte. Wir kannten uns schon von meinen früheren Aufenthalten und so bekam ich zumindest erst einmal ein Bier und wir fingen an uns zu unterhalten.

„Na heute sind Sie aber spät dran Herr Schneider, ist ihnen etwas dazwischengekommen?“, will er sogleich wissen.

„Nicht wirklich, aber es gab einen Todesfall in Brügge, der mich etwas aufgehalten hat.“

Ich hätte mir sofort auf die Zunge beißen können, aber jetzt war es nun einmal heraus.

„Todesfall?“, fragte mein Gegenüber ebenso erstaunt wie neugierig.

„Ja, ein tragischer Todesfall – gibt es denn noch etwas zu essen?“, fragte ich schnell, um ihn abzulenken und seine Aufmerksamkeit mehr meinen körperlichen Bedürfnissen zuzuwenden.

„Ja sicher doch Herr Schneider. Für Sie mache ich noch etwas – obwohl die Küche schon geschlossen hat“, meinte er bedeutungsvoll. Es klang beinahe so, als sei die Küche eine höhere Institution, welche ihm die Herausgabe von Speisen zu dieser Stunde untersagen würde, dabei war er doch selbst der Koch.

„Aber das mit dem Todesfall, das müssen Sie mir dann doch noch erzählen“, fährt er mit einem bestimmenden Blick fort.

Also Geschichte gegen Essen. Ein fairer Tausch wie ich fand, auch wenn ich am Ende doch noch etwas dafür bezahlen müsste.

„Ja sicher doch, wie lange wird es denn dauern mit dem Essen und wo kann ich mir bis dahin ein wenig die Beine vertreten?“

„Also ich denke, wenn Sie in einer dreiviertel Stunde wieder hier sind, ist alles bereit und bis dahin gehen Sie doch einfach hinunter ans Ufer der Maas. Da ist es sehr schön und man kann auch die Altstadt anschauen.“

Damit verschwand er in seiner Küche. Seinem Rat folgend lief ich gemütlich los und lenkte meine Schritte hinunter zum Fluss.

Auf meinen früheren Fahrten war ich immer zu den normalen Öffnungszeiten der Küche angekommen und daher hatte ich mir noch nie die Zeit genommen, den Ort selbst anzuschauen. So war ich denn positiv überrascht, als ich die Uferstraße entlangschlenderte und der schönen alten Häuser, einschließlich einer Kirche mit einem hübschen Zwiebelturm, gewahr wurde.

Auf der Uferpromenade herrschte reges Treiben, da gerade ein Ausflugsschiff anlegte und sich eine große Gruppe von Besuchern auf die Straße ergoss. Diese sammelte sich sodann um einen Reiseführer und da ich mich direkt daneben auf eine Bank gesetzt hatte, fand ich es nicht ungebührlich, dass ich seinem Vortrag ebenfalls lauschte.

„Liebe Besucher, wir befinden uns nun in Dinant, der letzten Station unserer Rundfahrt auf der Maas. Wenn Sie sich etwas umschauen, erblicken Sie sehr schöne alte Gebäude, die diesem Ort etwas sehr Idyllisches verleihen. Das ist er heute auch wieder“, - er machte eine bedeutungsvolle Pause -, „jedoch war dies nicht immer so.“

Seine Stimme nahm nun einen etwas dramatischen Ton an und ich war sehr gespannt, was denn nun folgen würde, als er seine Gruppe aufforderte ihm weiter in die Stadt hinein zu folgen. Verdammt dachte ich, jetzt läuft er davon und ich werde nicht erfahren um was es sich bei diesen, anscheinend in der Vergangenheit liegenden Ereignissen handelte. Ich zögerte zunächst eine Weile, tat dann aber etwas, dass ich normalerweise nie getan hätte – ich schloss mich der Gruppe einfach an.

Wir strebten also der Stadtmitte und auch dem Zwiebelturm weiter zu, als er abrupt anhielt und uns allen wieder Schweigen gebot.

„Was Sie hier sehen, ist nicht wirklich alt, meine Damen und Herren“, erklärte er auf Deutsch mit einem schönen französischen Akzent. „Es ist in der Tat überwiegend gerade einmal etwas mehr als dreißig Jahre her, dass man es wiederhergestellt hat.“

Ein Raunen ging durch die Gruppe und man konnte an den Gesichtern erkennen, dass jeder bemüht war, das Baujahr durch entsprechende Rückrechnung zu ermitteln. Mir als Ingenieur fiel dies sehr leicht und es war klar, dass er auf die Zeit unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg abzielte. Nur, was war damals passiert?

„Im ersten Weltkrieg wurde Dinant Schauplatz großer ….“ In diesem Moment fuhr ein Bus mit seinem dröhnenden Dieselmotor hinter uns vorbei und da ich am Ende der Gruppe stand, konnte ich ihn nicht weiter verstehen. Als der Bus endlich verschwunden war, schwieg er theatralisch, während sich auf den Gesichtern der Zuhörer eine gewisse Missbilligung abzeichnete.

„Wer hat das getan?“, meldete sich jemand vor mir zu Wort. Anstelle einer Antwort schritt der Reiseführer nun auf einen Glaskasten zu, in dem anscheinend verschiedene Fotos und Erläuterungen ausgehängt waren. Während sich die zahlenden Mitglieder der Gruppe davor zusammendrängten, schlug meine Taschenuhr an und signalisierte, dass mein Essen nun bereit sein sollte. Obwohl ich äußerst hungrig war, hätte ich mir in diesem Moment doch gewünscht, dass es mit dem Essen noch etwas länger gedauert hätte. So aber wandte ich mich von der Gruppe ab und ging zügigen Schrittes zurück zum Grünen Hirschen.

Dupont empfing mich schon an der Pforte und geleitete mich zu meinem Tisch, auf dem dann auch sofort ein Rinderragout mit Kartoffeln und Salat serviert wurde. Dazu gab es einen guten Rotwein und auch er selbst gesellte sich dazu.

„Ich hoffe sehr, dass es Ihnen schmeckt Monsieur Schneider“, eröffnete er das Gespräch, was ich jedoch wegen meines bereits vollen Mundes nur mit einem Nicken quittierte.

„Wie war das noch einmal mit dem Todesfall in Brügge?“, wollte er nun wissen.

Ich leerte meinen Mund und erzählte ihm dann von dem toten Antiquitätenhändler und wie ich zufällig auf seine Leiche gestoßen war. Ich hatte den Eindruck, dass er sogar etwas blass wurde, als ich ihm den Zustand der Leiche schilderte und dachte daher, dass es nun genug der Details gewesen sei. Die Sache mit dem Bild erwähnte ich natürlich nicht.

„Wie hieß der Laden noch einmal?“, fragte er mich nun, obwohl ich den Namen noch gar nicht erwähnt hatte.

„La Vieille Vitrine“, entgegnete ich und damit schien er nun zufrieden. Mit einem Seufzer stand er auf, schlurfte davon und ich konnte mich nun endlich auf mein Essen konzentrieren. Es war wie gewohnt vorzüglich und als ich am Ende meinen Kaffee zu mir nahm, trat er noch einmal zu mir heran.

„Hat es ihnen gemundet Monsieur Schneider?“, erkundigte er sich, obschon man mir die Antwort doch sicher an meinem zufriedenen Gesichtsausdruck ablesen konnte.

„Es war wie immer ausgezeichnet Monsieur Dupont. Besonders das Fleisch war unvergleichlich zart.“

Er strahlte und setzte sich erneut zu mir an den Tisch.

„Stört es Sie, wenn ich rauche?“, fragte er artig, was ich jedoch verneinte.

„Sagen Sie, als Sie in dem Geschäft in Brügge waren, ist ihnen da etwas ungewöhnliches aufgefallen?“