9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

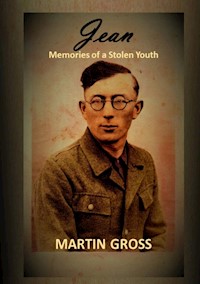

Jean Gros erzählt in diesem Buch seine Lebensgeschichte von seiner Kindheit bis hin zu seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft. Er wurde 1922 als Kind deutsch-rumänischer Siedler, unter dem Namen Ioan Grosz, im rumänischen Banat geboren. Die bäuerliche Großfamilie lebt in der kleinen Ortschaft Ivanda in der Nähe der Stadt Temeschwar, wo sie eine kleine Landwirtschaft betreibt. In diesem, von einfachen Lebensverhältnissen geprägten Umfeld, durchlebt Ioan eine unbeschwerte und meist fröhliche Kindheit. Diese endet jedoch, als er mit vierzehn Jahren eine Metzgerlehre in einem Nachbarort beginnt. Von nun an muss er sich den ersten Härten des Lebens stellen. Jedoch verläuft auch dieser Lebensabschnitt, noch in den für die Zeit und Gegend üblichen Bahnen. Dies alles ändert sich abrupt, als sich das Dritte Reich aufmacht neue Soldaten aus den Reihen der Rumäniendeutschen zu rekrutieren. Auch Ioan gerät in das Getriebe der nationalsozialistischen Kriegsmaschine und landet wie die meisten seiner Landsleute bei der Waffen-SS. Im weiteren Verlauf schildert das Buch seine traumatischen Kriegserlebnisse und die entbehrungsreichen Umstände, unter denen die Einsätze erfolgen, bei denen er auch mehrfach verwundet wird. Trotz aller Widrigkeiten versucht er den Kontakt zu seiner Familie und Jugendliebe aufrechtzuerhalten, jedoch gelingt dies nicht immer und die Ungewissheit um die Lebensumstände seiner Familie wird zu seinem ständigen Begleiter. Der Krieg endet für ihn mit einer weiteren Verwundung und einer jahrelangen Gefangenschaft. Die bildhafte Beschreibung der Geschehnisse nimmt den Leser mit auf eine Reise durch Jeans Leben, welches beispielhaft für das vieler junger Rumäniendeutscher dieser Epoche steht. Das einfühlsam aber auch unerwartet humorvoll geschriebene Buch, verführt dazu den Lesesessel nicht mehr zu verlassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Jean

Ein biografischer Roman

Martin Gross

Softcover

978-3-347-45677-8

Hardcover

978-3-347-45678-5

E-Book

978-3-347-45679-2

Großdruck

978-3-347-45680-8

Druck und Distribution im Auftrag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist ausschließlich der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autoren unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.

Text und grafische Gestaltung Martin Gross – Carcassonne

Umschlaggestaltung Martin Gross - Carcassonne

© 2021 by Gross Publishing

All rights reserved by Gross Publishing

Gegen das Vergessen

Vorwort

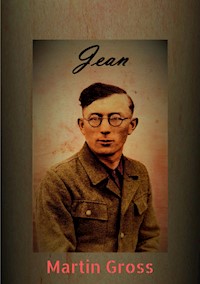

Jean oder bei welcher Variante seines Vornamens man ihn auch immer nennen will, war unser Vater. Er wurde 1922 im rumänischen Teil des Banats, einer grenzüberschreitenden Region zwischen Ungarn, Serbien und Rumänien geboren. Diese, aus dem 18. Jahrhundert durch die Besiedelung von überwiegend Deutschen entstandene Enklave des habsburgischen Österreich, wurde nach dem ersten Weltkrieg aufgeteilt, wodurch ein großer Teil Rumänien zugeschlagen wurde. Jean oder Ioan wie er damals hieß, wuchs in einer für die Banater typischen Großfamilie in einem kleinen Dorf auf. Nichts hätte während seiner Kindheit und Jugend ferner liegen können, als das deutsche Nazireich. Trotzdem wurde er, wie nahezu 80.000 andere deutschstämmige Rumänen, als junger Mann in die Waffen-SS rekrutiert. Die genauen Umstände dieses Vorgangs, sind was ihn persönlich betrifft, wie so vieles aus dieser Zeit nicht näher bekannt. Er erzählte nie sehr viel von Früher und über den Krieg selbst zu sprechen war ein Tabu. Dieses wurde nur bei den sehr seltenen Zusammenkünften mit dem einen oder anderen Veteranen aus dem Krieg gebrochen. Dann saßen sie lange zusammen und hatten dabei auch ein paar Flaschen zu viel getrunken. Das war dann aber immer abends und wir Kinder, vor allem ich als der Jüngste, mussten ins Bett. Trotzdem habe ich noch bruchstückhafte Erinnerungen an diese seltenen und auch seltsamen Abende. Da war dann schon mal die Rede von Kriegserlebnissen, wie die Russen mit sogenannter Pressluft geschossen hätten und wie man daraufhin tote Soldaten fand, die völlig unverletzt erschienen, von den schönen Russenfrauen, von Partisanen die aus dem Hinterhalt auftauchten aber auch von toten Kameraden, der gnadenlosen Winterkälte und dass es oft tagelang nichts zu essen gab. Nur an Hinrichtungen oder an das Wort Konzentrationslager kann ich mich nicht erinnern. Darüber wurde niemals gesprochen. Allerdings erwähnte meine Mutter nach seinem Tod eine kurze Episode seines Einsatzes an der Ankunftsrampe eines Konzentrationslagers. Das er einem oder einer der Ankommenden ein Stück Brot zustecken wollte und dafür von einem Vorgesetzten abgemahnt wurde. Auch, dass er an seiner Mütze einen Totenkopf gehabt hätte, welchen er aber in seiner Gefangenschaft entfernt hatte. Es gibt auch ein Foto mit eben jener Mütze und einer Uniformjacke, auf dem die Schulterklappe mit dem Totenkopf der SS weggekratzt worden war. Ich habe daher gerade die Verwendung von Rumäniendeutschen in der SS, ihre Ausbildung und häufigen Einsatz bei den KZ Wachmannschaften besonders detailliert recherchiert. In diesem Zusammenhang, war gerade das Mithören der Prozessprotokolle der Auschwitz- und Majdanek-Prozesse sehr hilfreich aber auch sehr belastend. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die rumänischen Volksdeutschen nahezu ausschließlich, entweder beim III SS-Panzerkorps, bei der SS-Division Prinz Eugen oder bei den SS-KZ Wachmannschaften, deren Ausbildung in Oranienburg stattfand, Dienst taten. Nur wenige Handverlesene kamen zur Leibstandarte Adolf Hitler. Dazwischen gab es auch Verschiebungen, insbesondere zwischen den Wachmannschaften und den kämpfenden Einheiten. Auf jeden Fall landeten sie nahezu allesamt bei der SS und nicht in der regulären Wehrmacht. Ich erinnere mich auch daran, dass ich meinen Vater nachts gelegentlich schreien hörte, wenn ihn seine Erinnerungen an den Krieg in Albträumen plagten. Das ging dann immer nur ein paar Sekunden lang. Dann vernahm ich die beruhigende Stimme meiner Mutter die ihn geweckt hatte.

Nach seinem Tod habe ich mich immer wieder gefragt, was er denn wirklich so alles in seinem, zeitweise unfreiwillig turbulenten Leben, durchgemacht aber auch getan haben könnte. Was er alles nach dem Krieg in seinem Rucksack mit sich herumgeschleppt hatte. Lange blieb es nur bei diesen Gedanken, bis ich anfing mich der Ahnenforschung zu widmen. Im Zuge dessen beschäftigte ich mich auch mit den Lebensbedingungen im Banat der Vorkriegszeit und den Veränderungen, welche durch die Einflussnahme der Nationalsozialisten vonstattengingen. Dabei wurde mir erst bewusst, dass mein Vater ein Zeitzeuge des beginnenden Untergangs einer jahrhundertealten Volksgemeinschaft gewesen war. Vom Zeitpunkt seiner Einberufung zum Militär, bis hin zu seiner ersten und auch einzigen Rückkehr nach Rumänien, Ende der sechziger Jahre, war nahezu alles verloren was Generationen der sogenannten Donauschwaben aufgebaut hatten. Zehntausende wurden am Ende des 2. Weltkrieges von den russischen Besatzern, unter Mithilfe des neuen kommunistischen Regimes, in Arbeitslager der Sowjetunion verschleppt. Fast ein Viertel davon überlebten die schwere Arbeit und die miserablen Lebensbedingungen nicht. Die Meisten derer, die wieder freikamen gingen gar nicht mehr nach Rumänien zurück, sondern direkt in eine der westdeutschen Besatzungszonen. Nach dem Krieg lebten von seiner Familie mein Vater und seine Schwester Leni in Deutschland. Die anderen Geschwister waren noch immer in Rumänien und konnten nicht ausreisen. Für das Regime von Nicolae Ceausescu waren sie zur Handelsware geworden, welche man in späteren Jahren bestens an die Bundesrepublik Deutschland verkaufen konnte. Da sie aber im Falle eines Ausreiseantrags ihr ganzes verbliebenes Hab und Gut, ohne gerechte Entschädigung verlieren würden, wagten sie die Ausreise viele Jahre lang nicht. Erst als die wirtschaftliche Situation in den achtziger Jahren unerträglich wurde, verließen auch sämtliche Brüder mit ihren Familien das Land. Nur Elisabeth – genannt Lissi -, die ältere Schwester meines Vaters blieb zurück. Sie ist die Einzige, die auch in Rumänien starb und dort begraben ist. Seine Eltern hat er nie wiedergesehen.

Meine Motivation dieses Buch zu schreiben, war der Wunsch diesem Menschen, der wie so viele dieser Generation wie ein Blatt im Wind der Kriegsstürme trieb, seine ganz persönliche Geschichte zu geben. Ich wollte nicht, dass sich die Erinnerung an seine Lebensgeschichte - wie bei den meisten meiner Vorfahren - am Ende nur auf eine Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde beschränken würde. So kam es dazu, dass ich den Versuch unternahm, einen Lebensweg zu zeichnen wie er wahrscheinlich hätte gewesen sein können. Basierend auf den Fragmenten meiner Erinnerungen, den wenigen vorhandenen Dokumenten und innerhalb der Familie erzählten Anekdoten, ist daraus diese biographische Geschichte entstanden. Einiges davon ist belegbar wahr, anderes wiederum Fiktion basierend auf Zeitdokumenten und einiges frei erfunden. An dieser Stelle stellten sich natürlich immer wieder die Fragen: Was darf man vermuten? Wie weit sollte bzw. durfte ich gehen bei meinen Annahmen? Ist er z.B. begeistert gewesen von seiner Rekrutierung in die SS oder eher notgedrungen gegangen? War er z.B. an Erschießungen beteiligt? Wenn ja, wie hatte er sich verhalten bzw. wie hatte dies auf ihn gewirkt? Wissenschaftliche Abhandlungen belegen, dass ein Großteil der jungen Banater durchaus von der Idee begeistert war, als Mitglied der deutschen Wehrmacht, als deren Teil von den Rumänen mangels besseren Wissens auch die Waffen-SS angesehen wurde, in den Krieg zu ziehen. Die Tatsache, dass sie so dem Wehrdienst in der schlecht ausgerüsteten rumänischen Armata, die ja an der Seite der Wehrmacht im Osten kämpfte, entgehen konnten, war dafür sicher nicht der einzige Grund. Die deutsche Wehrmacht hatte vor der Niederlage bei Stalingrad den Nimbus der Unschlagbarkeit und bis sich die Wahrheit über die Lage an der Ostfront tatsächlich verbreitete, vergingen nach der desaströsen Kesselschlacht noch viele Monate. Auch die Werbefilme, welche die Anwerber in den kleinen Ortschaften des Banats im Dorfgemeinschaftshaus vorspielten, zeigten immer eine hochmotorisierte, schnell nachvorne stürmende, siegreiche Truppe. Wenn man schon in den Krieg musste, dann wollte man genau dahin. Die Abfahrten mit den Transportzügen in die Ausbildungslager im Reich, glichen häufig eher Volksfesten denn schmerzhaften Abschiedsszenen. Da lief dann schon mal das ganze Dorf zusammen und man sang vor den schön geschmückten Waggons zur Musik der Dorfkapelle. Aber es gibt auch viele Berichte von Verweigerern bzw. Solchen, die versuchten ihre Abfahrt mit allen möglichen Mitteln zu verzögern. Allerdings war der Druck aus den Reihen der Volksgemeinschaft enorm. Deren oberste Führer waren Nazis und zudem Karrieristen. Man wollte seinen Beitrag leisten in diesem vaterländischen Krieg. Gerade dies mutet eher bizarr an, lebten doch die Banater schon seit dem 18. Jahrhundert in Rumänien und hatten stets nur sehr lose Verbindungen zum deutschen Reich unterhalten.

Wie sich am Ende zeigte, sollte die Sterblichkeitsrate bei den Volksdeutschen in der Waffen-SS sogar deutlich höher als bei der Armata liegen. Dies war nicht zuletzt der meist schlechten und viel zu kurzen Ausbildung der Rekruten geschuldet, die häufig als Ersatztruppen für bereits dezimierte Regimenter herangezogen wurden. Hinzu kam eine Bewaffnung, die ebenfalls unzulänglich war und zumeist noch den Beständen der zwanziger Jahre entstammte. Bezeichnend ist auch, dass man mit der SS-Division Prinz Eugen, eine rein volksdeutsche Kampfeinheit geschaffen hatte, die gegen die, in der Nachbarschaft der Heimat der Rekruten liegenden Gebiete zum Einsatz kam. Jedoch fehlte gerade bei den Kämpfen gegen die Partisanen auf dem Balkan auch oft der Nachschub an Munition und Nahrungsmitteln. Dies erzeugte, bei den ohnehin schon von den angetroffenen Realitäten ernüchterten jungen Rekruten, große Frustrationen. Dies hatte zweierlei Effekte: Zum einen, dass etliche Soldaten desertierten und über die Grenze zurück nach Rumänien gingen, wo man sie jedoch nicht immer freundlich empfing. Zum anderen entluden sich diese in großer Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung und den gefangenen Partisanen. Die Regeln der Genfer Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen und zur Schonung der Zivilbevölkerung fanden keinerlei Anwendung und führten auf beiden Seiten zu zahlreichen schweren Kriegsverbrechen. Inwieweit unser Vater daran unmittelbar beteiligt war, liegt im Dunkel der Vergangenheit, man darf jedoch getrost annehmen, dass er das eine oder andere davon miterlebt hat, da es als Angehöriger dieser Kampfeinheiten einfach unumgänglich war.

Was all dieses Erlebte mit einem jungen Menschen seines Alters bewirkte, gehört sicher zu jenen Dingen, die man sich als nicht Betroffener unmöglich vorstellen kann. Die Gräueltaten die er angesehen hat und diejenigen, an denen er vielleicht sogar selbst beteiligt war, die Schmerzerfahrung der Verwundungen, die ständige Angst getötet zu werden, die unsäglichen Entbehrungen in eisigen Schützengräben, die Verlorenheit als der Krieg zu Ende war und eine Heimkehr zu Familie und Freunden unmöglich – all dies auf den Schultern eines jungen Menschen, ohne die Möglichkeit einer psychologischen Betreuung, erscheint in unserer friedensgewohnten Gesellschaft als unvorstellbarer Horror und das war es sicher auch für ihn gewesen. Nur auf sich selbst gestellt, dies in der langen und zeitweise leidvollen Gefangenschaft in einem fremden Land zu überstehen und danach doch wieder in ein „normales“ Leben zurückzukehren, verdient Anerkennung. Die gleiche Anerkennung, wie sie hunderttausende anderer junger Männer verdient hätten, die wie er ihre Jungend in diesem wahnsinnigen und völlig sinnlosen Krieg verloren hatten. Nur leider wurde diese ihnen nie gezollt. Eine Nachkriegskultur des vergessen Wollens, des Totschweigens und der Scham hat dies verhindert und zusätzliche Wunden bei diesen Menschen hinterlassen. Wunden, über die man aber auch nicht reden konnte und von denen auch niemand etwas wissen wollte. Es war mir daher auch wichtig Situationen zu beschreiben, in denen sich gerade diese aufgestauten Emotionen Bahn brechen, ohne dabei auf ein schnulziges Niveau abzudriften. Ich hoffe dies ist tatsächlich gelungen.

Nachdem er in Gefangenschaft geraten war, hatte er sicher die Hoffnung nach Kriegsende zügig entlassen zu werden, um wieder nachhause zurückzukehren. Dem war aber nicht so. Erst mehr als drei Jahre nach Kriegsende, sollte seine Entlassung erfolgen und dies, obwohl er nicht in einem Gulag in Sibirien interniert, sondern in den Händen eines demokratischen Landes war. Erschwerend kam dann hinzu, dass Rumänien mittlerweile alle deutschrumänischen Angehörigen von Wehrmacht und Waffen-SS, als Deserteure deklariert und somit deren Heimkehr unmöglich gemacht hatte. Diese sollte auch ihm lange verwehrt bleiben. Dieses Buch behandelt lediglich jenen Teil seines Lebens, der für alle die ihn kannten, immer wie hinter einer Milchglasscheibe lag. Daher tauchen in diesem Buch auch einige Charaktere auf, deren Existenz zwar durch Dokumente nachgewiesen ist, von denen jedoch nicht belegt ist, dass er diese Personen überhaupt, oder in der hier beschriebenen Weise getroffen hat. Andere wiederum sind ihm tatsächlich begegnet, wofür es auch fotografische und schriftliche Belege gibt. Die Namen der anderen erwähnten, nicht zur Familie gehörenden Personen, sind überwiegend frei erfunden. Insofern sind jegliche Ähnlichkeiten mit diesen verstorbenen oder eventuell noch lebenden Personen rein zufällig.

Martin Gross

Carcassonne 2021

Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Birgit, die mit großer Geduld, meine zumindest geistige Abwesenheit während der Arbeit an diesem Buch ertragen hat. Auch musste sie sämtliche Kapitel im Erstentwurf lesen, was nicht immer ein flüssiges Leseerlebnis bescherte. Ihrer ständigen Ermunterung ist es auch zu verdanken, dass ich an diesem Thema festgehalten habe.

Ein weiteres großes Dankeschön gilt allen, die sich der Mühe unterzogen haben, dieses Buch in verschiedenen Entwurfsstadien zu lesen und wertvolle Anregungen zur Lesbarkeit zu geben. Dazu zählen Maria Schmidt, Hanni Pfaff, und Gabriele Pfaff.

Prolog

Man kann im Leben nicht in der Zeit zurückgehen - leider nicht einmal für eine kurze Spanne. Ich wollte ich könnte es und am besten für viele, viele Jahre. Dann hätte ich, wie die Meisten von uns, so manches anders gemacht. Nur in meinen Gedanken kann ich das bewerkstelligen und dann sind sie wieder da, die vielen Erinnerungen an Früher, als ich noch ein kleiner Junge und dann ein junger Mann war. Nicht das es nur schöne Erinnerungen wären, bei weitem nicht. Dieser ganze Scheißkrieg, der mein Leben verändert hat, ohne den hätte ich gut auskommen können. Oft fragte ich mich, wie wohl eben dieses Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht in die Mühlen dieses Irrsinns gekommen wäre. Wenn ich einfach nur in Ivanda geblieben wäre und dort mein Leben hätte weiterführen können. Dann wäre vielleicht alles gut gewesen. Natürlich ist es müßig sich darüber ernsthafte Gedanken zu machen und in der eigenen Vorstellung kann man sich ja auch die schönsten Dinge ausdenken. Dieses Leben wäre sicher auch kein leichtes gewesen und doch wäre es dann tatsächlich mein Leben gewesen. Nicht bestimmt von irgendwelchen Idioten, die die Welt in Brand gesteckt haben, von Offizieren die uns befahlen Dinge zu tun, die kein Mensch hätte tun dürfen. Ich hätte nicht in einem Land leben müssen, mit dem mich nichts verband, außer der Geschichte meiner Vorfahren. Ich wäre mit meiner Familie zusammen gewesen und ich hätte mein Leben bei meinen Leuten gelebt.

Zu spät - jetzt liege ich hier und sterbe. Man hat mir gerade den Hintern ausgekratzt. Nicht einmal zur Toilette kann ich mehr. Meine jetzige Familie ist da oder zumindest ein Teil von ihr. Ich kann sie nicht wirklich gut sehen. Schon gar nicht ohne meine Brille, denn dann ist alles wie ein Schleier um mich herum. Meine Augen waren schon immer schlecht und trotzdem bin ich damals beim Militär gelandet. Heute denke ich, die hätten ohnehin alles genommen was noch irgendwie nach vorne laufen konnte. Bei mir war mit richtigem Laufen schon lange nichts mehr drin. Dieser verdammte Schlaganfall. Seit fast dreißig Jahren war ich am Humpeln gewesen aber die letzten Jahre war mir selbst das nicht mehr möglich. Jetzt liege ich hier im Pflegeheim und ich weiß, dass es mit mir bald vorbei sein wird. Die Atmosphäre eines Lazaretts in dem Sterbende liegen ist mir ja bestens vertraut. Ich habe den Krieg und auch sonst so einiges überlebt und fast wäre ich zweiundachtzig Jahre alt geworden, aber die fehlenden drei Monate werde ich wohl nicht mehr schaffen. Was für ein armseliges Ende, gefesselt an dieses Sterbebett. Nur meine Gedanken sind jetzt noch frei und in ihnen kehre ich noch ein letztes Mal zurück zu jenen Tagen, als für die Zukunft noch alles möglich schien.

Im Banat

Ich wurde neunzehnhundertzweiundzwanzig, als Nachfahre ehemaliger deutscher Einwanderer, in Rumänien geboren. Um präzise zu sein – ich erblickte in einem Dorf namens Ivanda das sogenannte Licht der Welt. Da es August war, war dieses sehr grell und es war draußen genauso warm wie im Schoß meiner Mutter. Zumindest letzteres erleichterte die Sache – sehen konnte ich ja noch nicht. Mein Geburtsort liegt im Banat, einer Region im Grenzgebiet zwischen Rumänien, Serbien und Ungarn. Die Einwohner gehörten überwiegend zu den sogenannten Banater Schwaben, im achtzehnten Jahrhundert eingewanderte, überwiegend deutsch-stämmige Migranten, mit denen die Monarchie von Österreich die leeren und nach den Türkenkriegen verwüsteten Länder wiederbevölkern wollte. Seitdem sind wir – also die Banater Schwaben - eigentlich mehr oder weniger unter uns geblieben. Obwohl unsere Vorfahren überwiegend nicht aus dem deutschen Schwabenland stammten, war dies unsere Volksgruppenbezeichnung geworden. Dies rührte wohl daher, dass die Meisten vom schwäbischen Ulm aus die Donau heruntergefahren waren. Wir pflegten also unsere schwäbische Kultur oder zumindest das, was wir dafür hielten und wir mischten uns nicht oder nur mäßig, in die inneren Angelegenheiten des jeweils herrschenden rumänischen Regimes ein. Vor allem haben wir uns nie mit den Rumänen assimiliert und von Integration konnte keine Rede sein. Das schien auch den Herrschenden kein Kopfzerbrechen zu bereiten, schätzten sie doch sehr unsere Tüchtigkeit und Produktivität. Dies war ja auch der ursprüngliche Grund, warum die Habsburger uns hierhergeholt hatten. Nehmt das Land und macht was daraus und das taten wir, bzw. meine Ahnen. Wohlhabend wurde keiner von uns, außer einige der Familien, die in die Stadt zogen und Unternehmen oder Geschäfte gründeten. Die fingen dann auch an sich mehr mit den politischen Dingen im Land zu beschäftigen, allerdings nicht immer mit Erfolg. Wir auf dem Land hatten damit bislang nichts zu tun aber das sollte sich leider bald ändern.

Eigentlich wollten wir ja nur hier leben. Dies war schon schwer genug, denn der feuchten Tiefebene unseren Lebensunterhalt abzuringen, war für sich schon eine schwierige Aufgabe. Wie die Meisten waren auch meine Eltern einfache, hart arbeitende Leute. Meine Mutter Roza versorgte Haushalt und Garten und damit verbunden sechs Kinder. Vier Jungen und zwei Mädchen. Unser Vater war wie so viele ein sogenannter Ackersmann, und bearbeitete einige Morgen Land mit seinen Händen und einem einzigen Ochsen. Dann war da auch noch unsere Großmutter Marga, die auch bei uns im Haus in einer kleinen Kammer wohnte. Ich glaube die Familie meines Vaters kam aus Schag, einem kleinen Ort an der Landstraße nach Temeschwar. Jedenfalls holten wir eines Tages unsere Oma mit einem Leiterwagen von dort ab. An meinen Großvater Rudolph hatte ich keinerlei Erinnerung. Er war zwar aus dem ersten Weltkrieg zurückgekehrt, aber einige Jahre danach gestorben. Er hatte es wohl mit der Lunge. Meine Großmutter meinte es sei das Gas gewesen. Wir hatten nicht viel Land und das Leben war ein ständiger Kampf. So ging es sehr vielen hier im Dorf aber trotzdem ein jeder schauen musste wo er blieb, gab es auch eine große Solidarität, wenn es jemandem wirklich sehr schlecht erging. Dann gab es noch unseren Dorfrat, der sich um die Angelegenheiten innerhalb unserer Gemeinschaft kümmerte und auch auf regionaler Ebene regelten wir unsere Dinge überwiegend selbst.

Zuhause hatten wir außer der Bibel keine Bücher, weshalb meine Eltern auch nicht besonders gut lesen und schreiben konnten. Auch ansonsten gab es nicht viel Ablenkung im Haus, weshalb wir, sofern es das Wetter zuließ, im Freien spielten. Unsere Spielzeuge waren sehr einfach. So wurden zum Beispiel die Puppen der Mädchen mit Köpfen aus Flaschenkürbissen ausgestattet. Diese wurden von unserer Großmutter bemalt und dann mit Röckchen aus altem Gardinenstoff oder was sonst so zur Verfügung stand angezogen. Die waren richtig hübsch und der Kürbis hielt so manches aus. Ich hatte von ihr einen kleinen Bären aus Sackleinen mit Strohfüllung bekommen. Diesen bewahrte ich stets unter meinem Kopfkissen auf. Trotz der einfachen Verhältnisse in denen wir lebten, hatten wir eine schöne Kindheit. Ich denke, dass viele sich noch an das Bild von Pfützen erinnern können, auf denen sich mit jedem Regentropfen große Blasen bildeten. Das funktioniert nicht sehr gut auf Asphalt. Das geht nur auf staubigen Sandstraßen. Davon hatten wir hier reichlich, jedoch keine einzige asphaltierte Straße. Ivanda war ein kleiner Ort mit etwa dreihundert Einwohnern. Wie alle Dörfer aus der Zeit der Einwanderungen, waren die Straßen schachbrettartig angeordnet und jedes Haus hatte einen Innenhof und einen großen Gemüsegarten. Wenn es regnete - und es regnete oft sehr heftig – verwandelte sich die ganze Straße in ein braunes Meer. Zurück blieben riesige, tiefe Pfützen und ein wunderbarer Geruch nach Regen und nassem Boden. Diese Pfützen hielten sich oft wochenlang und wurden von dicken, grünen Fröschen besiedelt. Sie zu fangen machte einen Heidenspaß. Danach sahen wir immer schlimm aus und gingen erst einmal in den Dorfteich baden, bevor wir uns nach Hause trauten. Unser Haus war typisch für unser Dorf. Da war zunächst der ebenerdige Wohnbereich mit der Küche und dem Wohnzimmer in dem sich nahezu alles abspielte. Dann noch die Schlafzimmer, von denen wir zu wenige hatten. Deshalb mussten die jüngeren Buben, Jacob und Matyas im Wohnraum schlafen und mein Bruder Nicolae und ich und die Mädchen Lissi und Leni teilten sich jeweils ein Zimmer. Direkt an das Haus angebaut war der Schweinestall und unter dem Dach war der Taubenschlag. Wenn wir uns im Haus aufhielten und es ausnahmsweise mal still war, dann war das tiefe Gurren der Tauben unser ständiger Begleiter. Vollkommene Stille kam allerdings eigentlich nur nachts vor, nur dann schliefen die Tauben auch. Dann gab es da noch einen kleinen Kuhstall mit einem Heuboden und schilfgedecktem Dach. Das Ganze umschloss einen Hof, der zum Teil mit Weintrauben überwachsen war. Hier war auch unser Badezimmer. Es bestand aus einer Zinkwanne, welche aber die meiste Zeit an die Hauswand gelehnt in einer Ecke stand. Gebadet wurde nicht so oft, weil man dafür viel Wasser erwärmen musste. Wir wuschen uns meistens unter der Pumpe, die ebenfalls im Hof neben dem Brunnen stand.

Nur Oma, Mama, Leni und Lissi wuschen sich mit einer Schüssel im Haus. Hinter dem Kuhstall befand sich unsere Toilette. Im Sommer war das alles ganz in Ordnung, obwohl einen die Fliegen ganz schön nervten aber im Winter war es doch sehr ungemütlich kalt. Dann musste man sich mit seinen Geschäften beeilen. Materiell gesehen waren wir also eigentlich arm, nur wir Kinder wussten das nicht und waren einfach glücklich. Unsere Eltern erinnerten uns immer wieder daran, wie viel schwerer es noch unsere Ahnen, im 18. Und 19. Jahrhundert gehabt hätten. Der Spruch: „Der Erste hat den Tod, Der Zweite hat die Not, Der Dritte erst hat Brot“ war tief im kollektiven Gedächtnis verwurzelt. Er beschreibt in kurzer Form die Lebenssituation der Siedler, die im 18. Jahrhundert in das damals versumpfte und noch immer von türkischen Überfällen geplagte Banat eingewandert waren.

Im Ort hatten wir auch unsere eigene deutsche Schule, jedoch hatten wir nicht immer Unterricht. Im Winter mehr und während der Erntezeit im Sommer, eher gar nicht. Wir mussten schon von klein an mithelfen und da blieb für die Schule nicht viel Zeit. Allerdings wurde dies immer mal wieder von der rumänischen Schulbehörde abgemahnt.

Als kleiner Junge war ich immer draußen im Garten, auf dem Feld oder beim Angeln an der Temesch, dem großen Fluss, der nicht weit von uns vorbeifloss. Mit meinen Freunden Sepi Horti und Karl Follmer trieb ich mich in den Ferien den ganzen Tag herum. Sepi war eigentlich keiner von uns. Er war Serbe aber das störte uns natürlich nicht. Nur meinem Vater Nicolae gefiel das gar nicht. Er wollte, dass wir unter uns blieben und nur da wo es unbedingt notwendig war mit den Serben und Rumänen zusammenarbeiteten. Auch meinte er, dass der faule Serbe uns nur von der Arbeit abhielt. Jeder musste mit anpacken und sich nicht nur vergnügen. Dies war seine einfache Lebensphilosophie – bete und arbeite, beinahe wie in einem Kloster. Das auch er andere Vergnügungen hatte fanden wir erst später heraus. Ein Pferd für die Ackerarbeit hatten wir anfangs nicht. Nur einen Ochsen. Der war ziemlich alt und wie ich fand, im Gegensatz zu uns, ziemlich dick. Meine Mutter Roza war oft verzweifelt darum bemüht uns alle satt zu bekommen und schimpfte jedes Mal hinter mir her, wenn ich mich aus dem Staub machen wollte, anstatt im Garten zu helfen. Aber sie war eine gute Frau – bestimmend aber auch gerecht. So wie man das wohl mit dieser Kinderschar auch sein musste.

Obwohl wir mitarbeiten mussten, blieb doch noch genügend Zeit zum Herumstreunen. So auch im Herbst 1932. Es war schon sehr früh empfindlich kalt geworden aber trotzdem ging ich an einem leicht nebligen Samstagmorgen zum Angeln an die Temesch. Ich hatte schon eine Weile meine Ruten aufgestellt und einige Fische gefangen, als es hinter mir im Gebüsch knackte. Ich schaute mich um, konnte aber nichts sehen. Als es nun ganz in der Nähe laut raschelte stellten sich mir meine Nackenhaare. Ich packte mein Fischmesser mit der rechten Hand und nahm mir den Knüppel mit dem ich die Fische tötete in die andere. Langsam ging ich auf das Gebüsch zu, als plötzlich ein kleines pelziges Gesicht zum Vorschein kam. Ich stieß einen Schrei aus und machte einen Satz nach hinten aber es war nur ein kleiner Braunbär, der sich nun durch das Unterholz schob und neugierig auf mich zukam. Mir fielen sofort die Warnungen meines Vaters ein. Wo ein kleiner Bär ist, ist die Mutter nicht weit. Normalerweise gab es bei uns ja gar keine Bären. Die blieben mehr in den Bergen, jedoch könnte der frühe Schnee sie hierhergetrieben haben. Der Kleine stand jetzt vor mir und ich konnte keine weiteren Geräusche hören. Vielleicht war er alleine? Aber Bären können auch sehr, sehr leise sein hatte mein Vater gesagt. Vorsichtig hielt ich ihm einen meiner kleinen Fische hin. Erstaunlicherweise kam er sofort heran und schnappte sich den Happen. Er schien völlig ausgehungert zu sein. Der Fisch war denn auch sofort verschwunden und ich hielt ihm einen weiteren hin. Auch diesen nahm er sofort. Was tun? Vielleicht war er ja gar nicht wild, sondern war irgendwo ausgebüxt? So beschloss ich ihn mit nachhause zu nehmen. Also packte ich ihn vorsichtig im Nacken und mit einem Fisch vor seiner Nase hob ich ihn in meinen Bollerwagen und setzte ihn neben den Eimer mit dem Fang. An diesem bediente er sich dann während des Rückwegs auch eifrig. Mit dem Mittagessen aus der Temesch würde es heute wohl nichts mehr werden. Im Ort staunten die Leute nicht schlecht, als ich mit meinem Fang durch die Straßen rollte. Der Bär schien es auch zu genießen, so wie er dasaß und mit großen Augen um sich schaute. Der Eimer war mittlerweile leer und sein Bauch offensichtlich voll. Zuhause angekommen schaute mich mein Vater ebenfalls mit großen Augen an. Erstaunlicherweise reagierte er ganz gelassen, was bei ihm nicht sehr häufig vorkam. „Wo hast Du den denn her?“ „Ich habe ihn am Fluss gefunden. Er war ganz alleine. Also habe ich ihn gefüttert und dann mitgenommen. Kann ich ihn behalten?" “So ein Bär braucht aber eine Menge Futter Ioan und er wird ja auch noch um einiges größer werden“. „Wir könnten ihm doch einen kleinen Stall bauen und ich besorge sein Fressen“. Ich schaute meinen Vater mit bittenden Augen an und es war einer der seltenen Momente, in denen ich in seinem Blick so etwas wie Wärme erhaschen konnte. Da wusste ich, ich würde den Bären behalten dürfen. Zumindest vorerst. „Wie sollen wir ihn denn nennen?“ „Paul!“ sagte ich ganz spontan. „Ist es denn ein Junge?“ Daran hatte ich gar nicht gedacht. Aber mein Vater schnappte ihn sich und klärte das Ganze auf der Stelle auf. Er war ein Paul. Nun kamen meine Geschwister aus dem Haus und bestaunten unser neues Familienmitglied. Paul wanderte dann erst einmal in einen leeren Schweinekober und wir gingen zum Essen ins Haus. Wir saßen noch nicht richtig am Tisch als draußen ein schreckliches Gejammer begann. Der Aufenthalt im Schweinestall schien Paul gar nicht zu gefallen. Nach einer Weile ging das Geheule auch meinen Eltern auf den Geist und so durfte der Bär wieder raus aus dem Stall. Das schien ihn zu beruhigen, nur das er mir jetzt auf Schritt und Tritt folgte. Zuletzt natürlich auch ins Haus, wo er sich dann in eine Ecke verzog und ein Schläfchen machte. Da blieb er dann auch und war von nun an ein echtes Haustier.

Paul war ein schlauer Bär. Er hatte sehr schnell heraus, bei wem er sich besonders beliebt machen musste, um seinen Aufenthalt im Hause Grosz abzusichern. Obwohl ich derjenige war, der sich darum kümmerte das es immer genug zu essen gab, war er meinem Vater scheinbar besonders zugetan. Kam der vom Feld, wartete Paul schon am Hoftor um ihn zu begrüßen. Sehr zum Missfallen unserer Hündin Asta, die sich aber mit Pauls Anwesenheit sehr schnell arrangiert hatte. Im Haus legte er sich unter dem Tisch auf seine Füße und brummte zufrieden. Er benahm sich fast schon ebenfalls wie ein Hund. Mein Vater ließ es sich nicht wirklich anmerken wie gut ihm das gefiel, mir jedoch stand der Unmut über so viel Illoyalität sehr wohl ins Gesicht geschrieben. Aber auch in anderer Hinsicht war er sehr klug und gelehrig. So brachte ich ihm bei, wie man Kartoffeln ausgrub. Mit seinen kräftigen Pratzen fiel ihm das sehr leicht. Natürlich hatte er es dabei nur auf das Fressen abgesehen, aber da ich dabei war, konnte ich ihn immer wieder davon wegziehen und die meisten Kartoffeln einsammeln, während er sich mit der einen oder anderen begnügen musste. So half er mir auf dem Acker und reduzierte gleichzeitig meinen Aufwand für seine Nahrungsbeschaffung. Mein Vater fand das natürlich gar nicht gut, da er die Kartoffeln lieber alle im Keller gesehen hätte. Also verlegten wir uns darauf, auf die Kirchweih in den vielen kleinen umliegenden Gemeinden zu gehen. Dazu hatte mir mein Vater eine Vorrichtung an unser Fahrrad gebaut. Damit konnte ich nun den Bollerwagen anhängen und mit Paul im Schlepptau losfahren. Da Paul ein sehr gutmütiger Bär war, setzte ich mich mit ihm an den Rand des Marktplatzes und wer wollte und sich traute, durfte ihn für ein paar Minuten und einige Bani kraulen. Das kam bei den Leuten gut an, denn da er keinen Maulkorb trug und mittlerweile fast ausgewachsen war, stellte es doch auch eine gewisse Mutprobe dar. Besonders die jungen Männer wollten sich dabei vor ihren Mädchen hervortun. Ich hatte auch einen kleinen Sack mit Kartoffeln dabei und wer bezahlte, durfte ihm eine davon in den Mund stecken. Das war dann für die ganz besonders Mutigen. Wir alle hatten unseren Spaß und wenn das Wetter gut war, kamen so bis zum späten Nachmittag einige Lei zusammen. Dann packten wir wieder ein und radelten nachhause. Ich war mächtig stolz auf dieses selbst verdiente Geld. Einen Teil davon durfte ich behalten, der Rest ging in die Haushaltskasse. Das machten wir an jedem Wochenende im Spätsommer, bis es dann mit den Kirchweihen vorbei war. Leider konnten wir das nur eine Saison lang betreiben, denn Paul wuchs beständig und wurde dementsprechend immer schwerer. Zwar passte er gerade noch so in den Bollerwagen aber ich schaffte es kaum noch diesen mit dem Fahrrad zu ziehen, geschweige denn abzubremsen. So mussten wir diesen Nebenerwerb leider schon sehr bald wieder aufgeben.

Eines Nachmittags im Sommer, ich glaube ich war so zwölf Jahre alt, waren meine Freunde Sepi und Karl bei uns zum Spielen. Es war einer dieser heißen, schwülen Sommertage an denen vor Langeweile die Zeit nicht zu vergehen schien. Wir saßen auf dem Boden in unserem Hof im Schatten der Traubenranken, als meine Mutter das Haus verließ. Oma hielt ihren Mittagsschlaf und mein Vater war mit den anderen an der Temesch zum Angeln. Paul lag ebenfalls im Schatten und döste vor sich hin. Ich hatte mich schon seit einiger Zeit gefragt, was sich wohl hinter der kleinen Türe am Ende des Flurs befand. Dies umso mehr, als meine Eltern sie stets gut verschlossen hielten und wenn sie sie öffneten darauf achteten, dass keiner von uns im Raum war. Da es sonst nichts zu tun gab, ging ich ins Haus und schaute mir die Türe genauer an, roch am Schlüsselloch und vermeinte einen leicht fruchtigen Geruch wahrzunehmen. Es handelte sich um ein ganz normales Schloss und so ging ich hinüber in die Werkstatt meines Vaters, nahm einen Nagel, spannte ihn in den Schraubstock und bog ihn mit dem Hammer so um, dass ich einen Dietrich erhielt. Nun noch die Spitze auf dem Amboss etwas breitschlagen und schon war mein Schlüssel fertig. Das Ganze hatte ich mir vor ein paar Monaten bei meinem Vater abgeschaut, als er den Schlüssel zum Schuppen nicht mehr finden konnte. Nun wieder ab ins Haus und schon steckte der Dietrich im Schloss. Einmal drehen und mit einem leichten Knacken sprang die Türe auf. Vorsichtig zog ich sie ganz auf und schaute in einen kleinen Verschlag mit mehreren großen Glaskrügen in denen Kirschen und Pflaumen schwammen. Die sahen ganz hervorragend aus und da ich plötzlich Hunger verspürte nahm ich einen der Krüge heraus und ging damit zurück in den Hof. Meine beiden Freunde schauten mich schon erwartungsvoll an und beim Anblick der Früchte wurden ihre Augen immer größer. Wir nahmen den Glasdeckel ab und jeder langte in den Krug um sich eine Handvoll Kirschen herauszunehmen. Diese rochen etwas seltsam aber auch nicht unangenehm. Im Mund angekommen fingen sie an zu brennen aber sie schmeckten trotzdem gut. Daher wollte jeder noch einmal zugreifen, ich aber hatte Angst, dass man das Fehlen von noch mehr Kirschen dann bemerken könnte. Also schloss ich den Deckel wieder, ging ins Haus und holte einen anderen Krug. Jetzt konnte jeder noch einmal zulangen. Von hier an nahm das Unheil seinen Lauf. Die Wirkung der eingelegten Früchte ließ nicht lange auf sich warten. Zuerst fing Sepi an zu kichern. Das wirkte ansteckend und so stimmten Karl und ich ebenfalls ein. Dann fing Sepi sogar an zu lachen und wir Beide konnten nun ebenfalls nicht mehr an uns halten. Wir lachten so heftig, dass wir kaum noch Luft bekamen und uns die Bäuche wehtaten. Einen Moment lang dachte ich, ich würde ersticken. Als unser Gelächter abgeklungen war fing ich an großen Hunger zu verspüren. „Ich könnte jetzt etwas essen“, sagte ich. Die beiden anderen schauten mich an und brachen wieder in Gelächter aus. „Ich gehe uns ein Täubchen fangen“, meinte Karl, stand auf und fiel gleich wieder um. Wir schauten uns ungläubig an und fingen erneut an zu lachen. Nun wollten wir alle Drei aufstehen aber dies gelang nur indem wir aufeinander zukrochen und uns gegenseitig festhielten. Zu dritt torkelten wir über den Hof in Richtung Taubenschlag, fielen dabei mehrmals hin und lachten uns kaputt. Endlich schafften wir es die kleine Leiter zum Verschlag zu erklimmen. Wir schoben die Türe auf und fielen mit solchem Getöse in den Taubenschlag, dass sämtliche Vögel fluchtartig das Weite suchten. Was wir nicht bedacht hatten, war die dünne Schilfmattendecke zur Küche. So kam es, wie es kommen musste. Die Decke brach unter unserem gemeinsamen Gewicht zusammen und wir fielen samt Teilen der Decke hinunter auf den Küchentisch. Ich fing gerade an zu realisieren, dass das nun wirklich nicht gut war, als mein Vater in die Küche kam. Noch heute sehe ich sein Gesicht vor mir, welches innerhalb von Sekunden anschwoll und rot zu leuchten begann. Da packte er schon Sepi und Karl und warf sie beide durch das offenen Fenster hinaus in den Hof. Noch während ich ihr Wehgeschrei vernahm packte er mich am Hemdkragen, schnappte sich einen Knüppel vom Feuerholz und prügelte wie wild auf mich ein. Ich schrie, riss mich los und hechtete unter den Tisch. Er war jedoch so in Rage, dass er mich an den Beinen wieder hervorriss und weiter auf mich einschlug. Er plärrte: „Ich bring dich um du Sauhund. Du unnötiger, nichtsnutziger Drecksack, du elende Rotznase“. Ich schrie ebenfalls und dachte er schlägt mich wirklich tot. Inmitten dieses Theaters tauchte zum Glück meine Großmutter auf, packte die erhobene Hand meines Vaters und sagte mit ihrer ruhigen, dunklen Stimme: „Nicolae hör auf, du bringst den Bub ja um“. Tatsächlich ließ er nun mürrisch brummend von mir ab. Mein ganzer Rücken schmerzte und brannte wie Feuer. So kroch ich auf dem Bauch liegend aus der Küche in unsere Kammer und hörte noch meine Großmutter sagen: „Das ist alles deine Schuld Nicolae. Warum hast du den Schrank mit deinem Schnaps nicht abgeschlossen?“. Dann vernahm ich die Schritte meines Vaters, der durch den Flur davonstapfte und die Türe laut ins Schloss warf. Nun herrschte Stille und ich lag in unserem Bett und weinte mich in den Schlaf. Er hat nie von mir erfahren, dass die Türe verschlossen gewesen war. Von den Aufräumarbeiten an diesem Abend bekam ich gar nichts mehr mit und als ich am nächsten Morgen aufwachte war mein Bruder Nicki schon aufgestanden. Jetzt tat mir nicht nur der Rücken weh, sondern auch mein Kopf. Mir brummte derart der Schädel, dass ich mich nur zentimeterweise aufrichten konnte. Als ich endlich auf den Beinen stand, schlurfte ich in den Hof und pumpte mir das kalte Brunnenwasser über den Kopf. Das fühlte sich gut an. Meine Mutter kam aus dem Haus und schaute mich an. Dann meinte sie: „Da hast du ja was Schönes angerichtet“. Musterte mich noch einmal, legte ihren Arm um meine Schulter und führte mich in Haus. Diese Berührung habe ich mein Leben lang nicht vergessen.

Im Haus war die Küche wieder sauber. Das Loch in der Decke war notdürftig mit einem Wahlplakat der nationalen Bauernpartei zugeklebt. Wahlen gab es bei uns häufig. Nicht zuletzt, weil der König das Parlament jedes Mal auflösen ließ, wenn ihm die Politik nicht gefiel. Meine Eltern waren eher unpolitische Leute und ich fragte mich, warum sie das Plakat nicht einfach mit der Vorderseite gegen die Decke geklebt hatten. So aber würde uns wohl eine Weile der Kandidat der Partei beim Essen zuschauen. Jetzt konnte man auch das Gurren der Tauben besser hören, ging es mir durch den Kopf aber darüber lachen konnte ich nicht. Mein Vater kam zum Mittagessen nachhause und würdigte mich keines Blickes. Zwar schien sein Zorn sich gelegt zu haben aber er schien mit der Angelegenheit noch nicht fertig zu sein. Reden war nicht seine Sache und so erfolgte auch keinerlei Ermahnung künftig die Finger von den Krügen zu lassen aber das wusste ich jetzt ja auch so.

Mein eigenes Elend und mein schmerzender Rücken und Kopf beschäftigten mich den ganzen Tag, jedoch genoss ich die Aufmerksamkeit meiner Geschwister, welche mich immer wieder aufzuheitern versuchten. Es fing schon an dunkel zu werden, als mir einfiel, dass ich Paul ja noch gar nicht versorgt, geschweige denn gesehen hatte. Oh mein Gott, wie hatte ich ihn nur vergessen können? Aber wo war er überhaupt? Er hätte ja auch schon längst mal auftauchen können sofern ihn der Hunger plagte. Im Haus war er nicht und so ging ich hinaus in den Hof und sah mich um, jedoch war er nirgends zu sehen. Ob er sich in seiner Not wohl Zugang zum Gemüsegarten verschafft hatte? Das würde wieder enormen Ärger geben. Schon meldete sich wieder mein Rücken zurück. Ich öffnete die Pforte zum Garten und ging hinein. Der Garten war riesig aber Paul mittlerweile auch, weshalb ich ihn sofort hätte sehen müssen, sofern er sich in ihm aufhielt. Ich ging weiter, aber alles schien normal. Keine Pflanzen waren zertrampelt oder umgewühlt. Wo aber war mein Paul? Ein Kloß stieg mir im Hals auf. Was war passiert? Hier war er jedenfalls nicht und so rannte ich zurück in den Hof. Das Herz schlug mir jetzt bis zum Hals. Im Kuhstall – nichts. Im Schweinestall – nichts. Im Schuppen – nichts. Nichts, nichts, nichts – wo war Paul? Eine schreckliche Vorahnung befiel mich aber was sollte ich tun? Ich lief auf die Straße, fragte bei den Nachbarn, alle Leute die mir begegneten. Jeder im Ort kannte uns mittlerweile, jedoch keiner hatte Paul gesehen. Nun war es dunkel und ich kehrte zurück ins Haus. Mein Vater saß am Tisch. „Wo warst du?“ „Ich war im Dorf – ich habe Paul gesucht, er ist nicht mehr da“. „Vielleicht hatte er Hunger, du hast ihn ja heute vernachlässigt. Wahrscheinlich hat er sich sein Essen woanders gesucht. Das kommt davon, wenn man seinen Pflichten nicht nachkommt“. Er schaute mich nicht an und löffelte weiter seine Suppe. Ich wusste nicht was genau passiert war, aber ich wusste das er log. Er hatte etwas mit Pauls Verschwinden zu tun. Es schien ihn ja nicht einmal im Geringsten zu beunruhigen, dass er fort war.

Paul würde nie mehr zurückkehren und von diesem Tag an hasste ich meinen Vater von ganzem Herzen. Trotz dieses Zerwürfnisses konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich diesen Familienkreis einmal für lange Zeit verlassen würde und doch geschahen Dinge, welche dies am Ende unausweichlich machten.

Vom Erwachsenwerden

Als ich vierzehn wurde war Schluss mit der Schule und ich kam in die Lehre zum Metzger Kandler in Johannisfeld. Er war auch der dortige Ortsvorsteher und ein entfernter Verwandter meiner Mutter, einer Kandlerin. Ich sollte einen Beruf erlernen, weil nach unserem sogenannten Anerberecht nur der älteste Sohn – also Nicolae - den Bauernhof erben würde. Wir anderen mussten anderweitig unser Auskommen finden. Meine Eltern dachten, dass Metzger der richtige Beruf für mich sei aber ich selbst wollte das gar nicht. Ich hatte ganz andere Vorstellungen von dem, was ich gerne machen würde, nur wurde ich natürlich nicht gefragt. Weil ich im Nachbarort wohnte, musste ich nicht bei meinem Lehrherrn übernachten. Das war einerseits schön, da ich so meine Familie nicht vermisste, andererseits bedeutete es jedoch immer sehr früh aufzustehen und bei jedem Wetter zu Fuß nach Johannisfeld zu laufen. Gerade im Winter, wenn hoher Schnee lag, ein mühsames Unterfangen. Auch das Schlachten und Verarbeiten der Tiere löste bei mir keine Begeisterung aus. Ich bewunderte eher die Fahrer der großen Maschinen und Lastwagen, welche gelegentlich mit einer riesigen Staubfahne und großem Getöse durch unser Dorf fuhren. Das waren richtige Kerle und so etwas hätte ich auch gerne gemacht. Nur, da musste ich jetzt wohl durch. Was hätte ich hier auch sonst noch machen können.

Der Weg nach Johannisfeld war lang und selbst wenn ich stramm marschierte, was in der winterlichen Kälte fast automatisch geschah, brauchte ich doch über eine Stunde. Im Sommer durfte ich oft unser Fahrrad benutzen. Das machte die Sache leichter. Auch war es dann hell und ich musste mich nicht so fürchten. Natürlich gab es bei uns keine Wölfe mehr aber die Geschichten der Alten aus den Zeiten, als die Wölfe im Winter regelmäßig zu uns ins Tal kamen, hatten ihre Spuren hinterlassen. Im Winter knirschte frühmorgens leise der Schnee unter meinen Stiefeln. Hinter jedem Baum sah ich schemenhafte Gestalten und wenn ich kurz innehielt, gab es kein anderes Geräusch mehr als meinen Atem. Absolute Stille, die ganz leise in den Ohren sang. Mein Herz sank mir dann in die Hose. An manchen Morgen war der Himmel klar und ein eisiger Wind fegte über das flache Land. Der Schnee war dann überfroren und jeder meiner Schritte krachte dann so laut, dass in der Ferne die Hunde anschlugen. Ich war dann jedes Mal mehr als erleichtert, wenn ich endlich bei der Metzgerei angekommen war.

Natürlich erlernte man als Lehrling nicht nur das Metzgerhandwerk. Die meiste Zeit musste geputzt werden oder der Meister schickte mich auf seine Felder um dort auszuhelfen. Ich war abends oft so fertig, dass ich nur noch mühsam nachhause laufen konnte und dort auch gleich nach dem Abendbrot in unser Bett fiel. Freizeit gab es nur noch am Wochenende, nur auch dann musste ich, zumindest am Sonntag wieder zur Messe nach Johannisfeld. Ich habe keine Ahnung wie oft in meinem jungen Leben ich diesen Weg gegangen bin, jedoch vergingen mit dieser Routine meine Lehrjahre wie im Flug.

Mein Meister, der Kandler Mats, wie ihn hier alle nannten war kein wirklich schlechter Mensch. Natürlich gab es auch einmal ein paar hinter die Ohren, wenn ich beim Wurst machen mal wieder Mist baute und der Darm auseinanderplatzte. Aber das war in Ordnung und danach war die Sache erledigt. Er bezahlte mir kein Geld, jedoch durfte ich jeden Freitag ein großes Paket Wurst und Fleisch mit nachhause nehmen. Dieses landete dann meist vollständig auf dem Essenstisch der Familie aber nach einer Weile nahm ich vorher immer ein paar von den haltbaren Würsten beiseite. Einmal im Monat fuhr ich damit dann am Wochenende auf den Markt nach Schebel und verkaufte sie dort. Das waren zwar fast dreißig Kilometer, aber der Markt war recht groß und zumindest weit genug weg von zuhause, so dass mich da niemand kannte. Ich war zuvor noch nie so weit alleine fort gewesen. Nach den Kirchweihbesuchen mit Paul, war dies die erste Gelegenheit mal wieder etwas Geld zu verdienen. Oft sah ich mich verstohlen um, ob ich Paul vielleicht in einem Garten sehen könnte aber er war natürlich nicht da.

So baute ich mir ein kleines Standbein auf und obwohl mein Vater beharrlich wissen wollte, was ich denn an den Samstagen treiben würde, schwieg ich ebenso ausdauernd. Nach einiger Zeit fragte er nicht mehr und ich konnte meinem Geschäft ungestört nachgehen. Solange ich genug Würste auf den Tisch legte schien alles in Ordnung zu sein.

Die Familie meines Lehrherrn hatte die bei uns übliche Größe. Auch er hatte sechs Kinder, die allerdings in einem viel größeren Haus lebten als wir. Da ich mittags mit am Tisch saß, lernte ich sie natürlich alle kennen. Er hatte drei Töchter und die mittlere, Hilde, gefiel mir vom ersten Tag an besonders gut. Zwar herrschte am Tisch nach dem Gebet stets Stille, jedoch waren nach dem Essen immer noch ein paar Minuten Zeit, bevor es wieder an die Arbeit ging. Dann saßen Hilde und ich auf der Verandatreppe und unterhielten uns. Ich erzählte ihr von meinem Bären und was wir so alles gemacht hatten. Von den Kirchweihen wo wir aufgetreten waren und sie konnte sich tatsächlich daran erinnern uns einmal gesehen zu haben. Bei diesem Gedanken schlug mein Herz sofort höher. Sie konnte sich also an mich oder nun ja, an uns, also Paul und mich erinnern. An diesem Tag konnte ich abends trotz aller Müdigkeit kaum einschlafen. So verging die Zeit, ich himmelte meine Hilde an, sie erwiderte meine Blicke aber ansonsten geschah natürlich weiter nichts.

Samstags traf ich mich auch immer wieder mit Sepi und Karl. Karl hatte noch keine Lehrstelle gefunden und arbeitete deshalb weiter mit seinem Vater. Sepi erging es wie mir. Er musste einen Beruf erlernen und hatte eine Lehre bei einem Schneider in Djulwes angefangen. Auch er hatte einen langen Weg zur Arbeit, nur hatte er ein eigenes Fahrrad, was die Sache wesentlich abkürzte. Die Arbeit schien ihm so viel Spaß zu machen, dass er auch in seiner Freizeit Sachen nähte. Meist Kleider und Blusen für seine Geschwister. Es war mir ein Rätsel wie man als Junge an so etwas Freude haben konnte aber Sepi probierte die Sachen sogar vor unseren Augen selbst an und betrachtete sich dabei im Spiegel. Das war schon etwas seltsam wie ich fand, aber Karl klatschte dann in die Hände, wir knieten uns rechts und links von ihm nieder, sangen „Ein Männlein steht im Walde“ und Sepi tanzte wie ein Derwisch vor uns herum, während wir mit den Händen immer wieder versuchten seinen Rock anzuheben. Das ging so lange bis wir vor Lachen nicht mehr konnten.

Im Sommer hatten wir auch einen Treffpunkt in der Nähe des Flusses. Die Temesch hatte dort einen kleinen Seitenarm der aber nahezu gänzlich mit Schilf zugewuchert war. Nur ein kleiner, schmaler Pfad führte zu einem halb verfallenen Anlegesteg, den aber kein Boot mehr erreichen konnte. Dort hatten wir aus alten Brettern einen Unterstand mit einer Bank zusammengezimmert. Hier rauchten wir dann Zigaretten und schauten uns Bilder von Frauen an, die Karl mitgebracht hatte.

Dort hatte ich auch zum ersten Mal eine Erektion. Ich war so verwirrt von diesem Vorgang, dass ich mein Ding aus der Hose zog und es den anderen zeigte. Karl tat es mir gleich und meinte: „Das ist ganz normal. Ich habe das öfters am Morgen. Das geht wieder weg. Aber wenn du so machst“, und er massierte sein Ding, „dann fühlt sich das am Ende ganz schön an“. Ich starrte ungläubig auf meinen erigierten Penis. Sepi ließ seinen in der Hose. „Na los Sepi“ sagte Karl, „zeig mal her“. Zögernd holte er ihn raus. Er war total klein – also normal. „Gefallen dir wohl nicht – die Mädchenbilder, was?“. Er betonte dabei ganz besonders das Wort Mädchen. Sepi wurde knallrot im Gesicht und steckte sein Ding wieder weg. Ich tat es ihm gleich. Ich hatte keine Lust hier an mir herumzuspielen. Karl aber machte weiter. Seine Hand schnellte wie wild vor und zurück, bis er mit einem lauten Stöhnen in sich zusammensank. Auf seinem Handrücken war eine schleimige Flüssigkeit. Ich fand das ekelhaft und stand auf. „Ich muss los Jungs. Bis ein andermal“. Auf dem Weg zurück nachhause ging mir die Sache nicht aus dem Kopf.

Am nächsten Morgen – mein Bruder war schon aufgestanden – drehte ich mich auf die Seite, nahm meinen Penis aus der Schlafhose und dachte wieder an die Bilder. Sofort merkte ich wie sich etwas tat. Nun machte ich es Karl nach, nur etwas langsamer. Er wurde immer dicker und fester. Jetzt massierte ich ihn auch schnell und plötzlich wusste ich wovon Karl gesprochen hatte. Irgendetwas schien zu explodieren und ich hatte ein ganz wundervolles Gefühl zwischen meinen Beinen. Ich stöhnte leise auf, dann war es aber auch schon wieder vorbei und ich spürte nur noch, dass ich eine feuchte Hand hatte. Seit jenem Morgen habe ich wann immer es ging, versucht nach meinem Bruder aufzustehen.

Kurz bevor ich achtzehn wurde gingen auch meine Lehrjahre zu Ende. Ich hätte noch immer gerne etwas anderes gemacht als die Metzgerei aber außer als Erntehelfer oder Taglöhner gab es hier nichts für mich zu tun. In der Stadt hätte ich vielleicht auch etwas finden können aber da kannte ich mich gar nicht aus. Schon der Gedanke daran dort hinzugehen, bereitete mir Unbehagen und dann war ja hier auch noch jemand den ich auf gar keinen Fall zurücklassen wollte. Mittlerweile hatten Hilde und ich uns schon richtig angefreundet. Wir gingen immer zusammen auf die Feste in unseren Dörfern. Die in Johannisfeld waren natürlich größer und stärker besucht als die bei uns in Ivanda, trotzdem war es auch bei uns immer ein großes Ereignis für das ganze Dorf. Alle halfen bei den Vorbereitungen mit, was für sich alleine schon eine Menge Spaß machte. Da gab es im Januar immer den Schwabentag bei dem wir sozusagen unserer Herkunft gedachten. Im Mai dann das traditionelle Maibaumfest und im Spätsommer natürlich die Kirchweih, sofern man denn eine Kirche hatte. Wir hatten keine, also gingen wir dazu nach Johannisfeld. Alle holten an diesen Tagen ihre besten Kleider aus dem Schrank. Die Frauen und Mädchen trugen ihre Trachten mit bunten Schürzen und geflochtenen Haaren, die Männer zogen ihren Anzug an und auf dem Kopf trugen sie Hüte die von den Frauen mit Papierblumen und langen weißen Stoffbändern geschmückt wurden. Die Kapelle spielte und es gab einen Festumzug bei dem die so Rausgeputzten mitliefen. Nicht nur, dass es eine der wenigen Vergnügungen in unserem sonst eher arbeitssamen Leben war, es war auch eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man seine Angebetete auch einmal in der Öffentlichkeit berühren konnte, ohne sich den Unmut ihres Vaters zuzuziehen. Dies geschah natürlich nur beim Tanz oder bei besagtem Umzug. Allerdings wollte der Kandler Mats auch das nicht dulden, so dass wir in Johannisfeld immer nur brav nebeneinanderstehen konnten. In Ivanda aber hielten wir uns den ganzen Tag über fest bei der Hand. Dann sprang mir das Herz vor Glück fast aus der Brust und ich war so froh, dass ich Hildes Zuneigung gewonnen hatte.

Jetzt, da ich mit meiner Lehre fertig war, hatte mich der Kandler gefragt ob ich denn nicht als Geselle bei ihm bleiben wollte.

Obwohl mir der Beruf nicht besonders viel Spaß machte, gefiel mir natürlich der Gedanke in Hildes Nähe bleiben zu können. Auch die Aussicht endlich mein eigenes Geld zu verdienen, ohne dazu heimlich auf den Markt fahren zu müssen, kam mir sehr gelegen und so hatte ich zugesagt. Ich hatte mir schon länger von meinen Wurstgeschäften ein eigenes gebrauchtes Fahrrad zugelegt, so dass der Weg nach Johannisfeld auch nicht mehr so beschwerlich war.

Der Herr Kandler ist häufig sehr streng, schaut oft grimmig drein und hat nicht immer gute Worte für seine Lehrbuben. Deshalb bin ich froh, dass ich nun als Geselle doch etwas anders gestellt bin. Obwohl er häufig nur am Schimpfen ist, scheint er mich doch zu mögen, sonst hätte er mich nicht behalten. Seine Frau Maria ist nett und sie leitet auch das wöchentliche Brotbacken im Gemeindebackhaus. Ich glaube sie mag mich auch, denn wenn wir beim gemeinsamen Mittagessen sitzen, gibt sie mir immer noch eine extra Kelle Eintopf in den Teller. Vielleicht meint sie auch nur, dass sie den dünnen Kerl etwas aufpäppeln muss. Ich bin jetzt eins-fünfundsiebzig, wiege aber nur sechzig Kilo. Wie auch immer, ich wusste jedenfalls von Hilde, dass ihre Mutter ebenfalls wusste, dass wir Beide uns zugetan waren und wie es schien, hatte sie dagegen auch nichts einzuwenden. Das traf leider nicht auf den Kandler Mats zu. Ich hatte lange keine Ahnung warum, bis ich ungewollt ein Gespräch mithörte. Ich arbeitete schon über ein Jahr als Geselle und hatte mittlerweile ein kleines Zimmer im Haus in Johannisfeld. Im Winter war der Weg von Ivanda trotz Fahrrad doch sehr beschwerlich und gelegentlich unmöglich. Entweder versank ich im Matsch und war bei meiner Ankunft total verdreckt oder ich blieb in den Schneeverwehungen stecken. Das führte auch dazu, dass ich häufig erst zu spät ankam und mir dann den ganzen Tag das Gemurre meines Chefs anhören musste. Irgendwann bot mir dann die Frau Kandler, die das Ganze natürlich auch immer wieder mitbekam, ein Zimmer unter dem Dach an, welches ich dankend annahm. Meine Mutter weinte als ich am folgenden Wochenende zuhause mein Bündel packte und wegging. Mein Vater meinte nur ich solle keine Dummheiten machen. Worauf er da wohl anspielen wollte? Er grinste jedenfalls und ich spürte wie sich die seit langem in mir aufgestaute Abneigung ein wenig löste. Meine Geschwister waren nicht alle zugegen. Jakob arbeitete in einem Geschäft in Temeschwar und musste da auch samstags anwesend sein. Er wohnte aber auch nicht mehr zuhause, weil der Weg ja viel zu weit war. Er war sicher auch froh ein eigenes Zimmer in der Stadt zu haben und nicht mehr im Wohnzimmer zu schlafen. Matyas freute sich sicherlich schon darauf mein Bett in Besitz zu nehmen. Wir küssten uns alle zum Abschied, die Mädchen – mittlerweile selbst schon junge Frauen – weinten und ich weinte auch und versprach regelmäßig vorbeizuschauen. Es war beinahe so, als würde ich nach Bukarest ziehen, dabei war es ja sozusagen gerade mal um die Ecke.

So richtete ich mich in meinem neuen zuhause ein und genoss es nicht mehr täglich fast zwei Stunden oder auch länger auf der Straße zuzubringen. Diese Zeit ließ sich vergnüglicher verbringen.

Der Kandler Mats hatte sich mittlerweile ein Auto zugelegt und an Samstagen fuhr er damit immer auf Wochenmärkte, um dort zusätzliche Geschäfte zu machen. Das waren dann die Gelegenheiten für Hilde, um zu mir in meine Kammer zu schlüpfen. Wir küssten uns dann immer leidenschaftlich und hielten uns eng umschlungen. So hätte ich tagelang hier liegen können. Natürlich war mir klar, dass der Kandler uns eines Tages auf die Schliche kommen würde aber ich dachte mir, dass er uns dann einfach ebenfalls seinen Segen geben würde. Das war jedoch weit gefehlt.

Eines Morgens hielt ich mich in der Kühlkammer auf, als Hilde in den Laden trat. Die Türe war nur angelehnt und so konnte ich hören wie sie sagte: „Papa, ich würde heute Abend gerne mit dem Ioan nach Neuburg zur Kirchweih gehen. Würdest du uns mit dem Auto hinbringen und auch wieder abholen?“. Es herrschte erst einmal Stille. Ich hörte wie der Kandler schnaufte, dann sagte er: „Hör zu Hilde, dich würde ich fahren aber ohne den Ivandaer. Verstehst? Schlag dir den Grosz aus dem Kopf. Der ist nichts für dich. Der hat nichts und seine Familie hat auch nichts. Was willst du denn mit so einem?“. Es herrschte Totenstille im Laden. Mir schlug das Herz bis zum Hals und ich dachte ich würde im Boden versinken, so weich wurden mir die Knie. Dann hörte ich Hilde aufschluchzen, ihre schnellen Schritte, die auf dem Fliesenboden klapperten und dann den Knall mit dem die Türe zum Haus ins Schloss flog. Wieder Stille, nur das Schnaufen des alten Kandler, jetzt allerdings heftiger. Ich war mittlerweile an der Wand nach unten gerutscht und hielt meine Knie umschlugen. Mir war kalt denn ich fror sowohl von außen als auch von innen. Ich hoffte nur das der Kandler mich jetzt so nicht fand. In einer halben Stunde würde der Laden öffnen und bis dahin musste ich hier raus. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, als er endlich aus dem Laden schlurfte und ich erneut die Türe gehen hörte. Ich wartete noch ein paar Minuten, dann öffnete ich vorsichtig die Tür und glitt in den Laden. Ich schloss die Ladentür auf und trat hinaus auf die Straße wo mir unglücklicherweise der Kandler entgegenkam. Er starrte mich ungläubig an. „Wo kommst du denn her?“. Ich spürte wie mir das Blut ins Gesicht schoss. „Ich dachte, ich mach schon mal den Laden auf“. „Es ist aber noch etwas zu früh“, entgegnete er und starrte mich weiter an. „Ja dann mach ich ihn eben noch einmal zu“. Ich drehte mich um und ging zurück in den Laden. „Ioan!“, rief er, „Ja?“ „Pass auf!“. Dann lief er zurück zum Haus und verschwand in der Eingangstür.

Mir war total elend. Ich wusste nicht wohin mit meinen zitternden Händen. Auf keinen Fall durfte Hilde mich jetzt so sehen. Ich schlich mich hinauf unters Dach und legte mich ins Bett. Er wusste, dass ich zugehört hatte und das war gar nicht gut. Ich hätte mich irgendwie bemerkbar machen sollen, einen Eimer umwerfen oder so, dann wären diese Worte vielleicht niemals gefallen, zumindest nicht in meiner Gegenwart, nur hätte das an der Sache an sich ja auch nichts geändert.