12,99 €

Mehr erfahren.

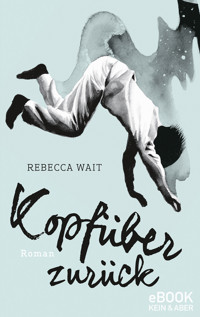

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„Er war sich nicht sicher, wie viele andere um ihn herum die absolut falsche Entscheidung getroffen hatten und dann damit leben mussten. Für immer gebrandmarkt von ihrer eigenen Schuld, von der nur sie wussten.“

Auch nach zwanzig Jahren erscheint der kleinen Inselgemeinde in den schottischen Hebriden das grausame Verbrechen unbegreiflich. Als der einzige Zeuge der Tat plötzlich wieder auf der Insel auftaucht, sorgt das für viel Aufregung. Verdrängte Erinnerungen und Schuldgefühle kehren zurück und mit ihnen die Befürchtung, dieser junge Mann könnte noch eine Rechnung offen haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

INHALT

» Über die Autorin

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks der Autorin

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DIE AUTORIN

Rebecca Wait, 1988 geboren, verbrachte als Kind viel Zeit in den schottischen Highlands und auf den Hebriden. 2010 schloss sie ihr Englischstudium an der Oxford University ab, heute ist sie Lehrerin in London. Sie hat zahlreiche Preise für ihre Kurzgeschichten und Theaterstücke gewonnen. Ihr erster Roman Kopfüber zurück erschien 2015 bei Kein & Aber.

ÜBER DAS BUCH

»Er war sich nicht sicher, wie viele andere um ihn herum die absolut falsche Entscheidung getroffen hatten und dann damit leben mussten. Für immer gebrandmarkt von ihrer eigenen Schuld, von der nur sie wussten.«

Manche Dinge kann man einfach nicht begreifen, egal wie viel Zeit vergangen ist. Dazu zählt das unsägliche Verbrechen, das sich vor zwanzig Jahren auf einer kleinen Insel der schottischen Hebriden ereignet hat. Als der einzige Zeuge dieser Tat plötzlich wieder auf der Insel auftaucht, sorgt das für viel Aufregung. Verdrängte Erinnerungen und Schuldgefühle kehren zurück und mit ihnen die Befürchtung, dieser junge Mann könnte noch eine Rechnung offen haben.

Unsre Väter haben gesündigt und leben nicht mehr, wir aber müssen ihre Schuld tragen.

Klagelieder 5,7

Hätte Katrina überlebt, hätte sie hinterher gesagt, was Menschen in solchen Fällen immer sagen: dass es ein Tag gewesen sei wie jeder andere. Alles ganz normal. Vielleicht hätte sie auch gesagt, wie seltsam es doch war, dass man Normalität immer erst wahrnahm, wenn sie nicht mehr da war, dass es in ihrer Natur lag, unsichtbar zu sein.

Es war März und der Himmel ausgeblichen wie das angeschwemmte Treibholz draußen am Strand. Sie hatte die Jungs losgeschickt, das Holz einzusammeln, damit sie es trocknen und als Feuerholz verwenden konnten, denn manchmal bekam man das Haus nur schwer warm. Der Frühling kam sehr spät nach Litta, und Tage wie heute, eiskalt und farblos, gab es häufig. Hin und wieder setzte ihr die Abgeschiedenheit dieses Orts wirklich zu. Selbst an klaren Tagen konnte man das Festland nicht sehen, das sich dreißig Meilen östlich von der Insel befand. Im Westen erstreckte sich der Atlantik, nichts außer einem Leuchtturm zwischen hier und Kanada. Nach ihrem Umzug hatte Katrina sich anfangs genauso gedämpft gefühlt wie diese Landschaft während der endlosen Winter. Aber John meinte immer, sie würde sich schon noch daran gewöhnen, und das hatte sie wohl auch.

An jenem Dienstag im März war das Meer seit dem frühen Morgen aufgewühlt gewesen, warf sich immer wieder gegen die Felsen, spuckte Schaum empor, zog sich zurück, sammelte Kraft und stürmte wieder vorwärts. Der Wind wehte kräftig, drückte das Gras auf dem Machair flach und rüttelte an den Schafen. Im Laufe des Nachmittags würde der Wind noch zunehmen, aber auf der Insel musste einem schon das Haus um die Ohren fliegen, bevor man das Wort »Sturm« in den Mund nahm.

Die Jungs spielten nach der Schule draußen vor dem Haus. Beth saß in ihrem Laufgitter und war vorerst mit Joe Bear und ihrem Stoffbuch beschäftigt, sodass Katrina Gelegenheit hatte, sich um die Hausarbeit zu kümmern. Sie hatte die Scheuerleisten abgestaubt, weil Johns Bruder und dessen Frau am nächsten Abend zum Essen kommen wollten. Katrina achtete sehr auf Sauberkeit im Haus, aber die Scheuerleisten fielen ihr erst auf, wenn sie mit kritischem Blick durch die einzelnen Räume ging und versuchte, sie mit den Augen eines Gasts zu sehen. Man hätte meinen können, dass John es ein wenig lockerer nahm, wenn Familie zu Besuch kam, aber nein, es war ihm sehr wichtig, dass alles perfekt war für Malcolm und Heather.

Er hatte an diesem Tag zu Hause gearbeitet und war fast die gesamte Zeit in seinem Arbeitszimmer gewesen. Nur gegen elf Uhr war er herausgekommen, um sich wortlos einen Kaffee zu machen, und dann noch mal um eins, um sich das Sandwich zu holen, das Katrina für ihn bereitgestellt hatte. Nach dem Aufwachen hatte sie vom ersten Moment an gewusst, dass sie ihn heute auf keinen Fall stören durfte. Ob es tatsächlich ein schlechter Tag war, konnte sie jedoch noch nicht mit Gewissheit sagen.

Sie wischte also über die Scheuerleisten im Wohnzimmer, staubte mit demselben feuchten Lappen das Klavier und die Fensterbretter ab und ging dann mit dem Staubwedel abermals in die Ecken an der Decke. Sie musste dreimal hintereinander niesen, legte den Staubwedel beiseite und kniete sich neben das Laufgitter.

»Na, Mäuschen?«

Beth ließ Joe Bear los und streckte die kleinen pummeligen Arme nach den Ohrringen ihrer Mutter aus, lange Perlenhänger, die Katrina vor ein paar Jahren von John geschenkt bekommen hatte und nicht sonderlich mochte. Schnell nahm sie sie ab. Sie fing an, ihre Tochter zu kitzeln, die daraufhin sofort entzückt, wenn auch fast noch zahnlos grinste, und in ihr typisches, überraschend kratziges Lachen ausbrach, das wiederum Katrina zum Lachen brachte.

»Spielst du schön, ja?«

»Ba-rat«, antwortete Beth, ein relativ neues Wort von ihr, von dem Katrina noch nicht herausgefunden hatte, was es heißen sollte. »Mama«, fügte Beth noch hinzu und lächelte so strahlend, dass ihre Augen dabei zugingen, als wollte sie alle Gesichtsmuskeln gleichzeitig trainieren.

»Genau, mein Schatz«, stimmte Katrina zu, hob das Mädchen aus dem Laufgitter und seufzte glücklich beim vertrauten Gefühl der Tochter auf ihrem Arm.

Nicky und Tommy entfernten sich wegen des Winds nicht weit vom Haus. In etwa einer Stunde würde die Sonne untergehen. Hier draußen blieb es nie lange hell. Bald würde ihre Mum sie bitten, auf Beth aufzupassen, während sie das Abendbrot machte, also mussten sie die verbleibende Zeit nutzen. Tommy hatte die kalten Hände in den Jackentaschen und dachte bei sich, dass er heute viel lieber drinnen geblieben wäre, aber Nicky hatte ihn nach dem Nachmittagssnack mit einem altklugen »Wir dürfen nicht so laut sein« nach draußen gescheucht. Das hatte ihn genervt, auch wenn Nicky recht hatte. Der dachte immer, er wüsste alles besser, weil er zehn war und Tommy erst acht, und Tommy konnte es nicht ausstehen, wenn Nicky wie ein Erwachsener redete und so tat, als hätte er sich das alles selbst ausgedacht.

Beide besaßen ein ausgeprägtes Gespür für die Stimmung im Haus und wussten genau, wann sie den Erwachsenen besser aus dem Weg gehen sollten.

Tommy wollte Wikinger spielen, weil sie das gerade in der Schule durchnahmen und er die Wikinger mochte, auch wenn Nicky meinte, sie wären ihre Feinde. Aber sie waren so mutig und angriffslustig und reisten unglaublich weit. Er selbst war noch nie richtig weit weg gewesen, nur manchmal nahm ihn seine Mutter mit zum Einkaufen nach Oban. Ansonsten war er im Urlaub in Loch Lomond gewesen, das zählte nicht. Nicht mal in Glasgow oder London oder irgendwo, wo man mit dem Flugzeug hinfliegen musste. Er kannte eigentlich auch niemanden, der schon an irgendeinem interessanten Ort gewesen war. Bis auf Angus, der einzige andere Junge an der Schule außer Nicky und ihm (obwohl die Wilson-Zwillinge eigentlich auch sehr jungenhaft waren). Der war letzten Sommer mit seinen Großeltern aus Dumfries in Portugal gewesen und redete seitdem ununterbrochen davon, wie warm und hell es dort war. Als Nicky ihn bat, doch endlich die Klappe zu halten, hatte er sie beide nur mitleidig angesehen und gemeint, wenn sie Glück hätten, könnten sie vielleicht auch eines Tages dorthin. Tommy war so wütend darüber geworden, dass jemand es wagte, in solch einem Ton mit Nicky zu reden, erst recht jemand, der zwei Jahre jünger war, dass er Angus gegen den Arm boxte. Angus weinte daraufhin sofort los, obwohl es gar nicht so schlimm gewesen war, und Tommy musste sich entschuldigen und durfte in der großen Pause nicht raus zum Spielen. Trotzdem war er zufrieden, das Mächtegleichgewicht wiederhergestellt zu haben. Auch wenn er sich hatte entschuldigen müssen – Angus hatte geweint. Er dachte, Nicky würde sich nach der Schule bei ihm bedanken, aber der sagte nur: »Man darf andere nicht hauen.« Und wieder war Tommy genervt gewesen, weil Nicky sich als Erwachsener aufgespielt hatte.

Als er nun schüchtern vorschlug, Wikinger zu spielen, lehnte Nicky ab. Er meinte, zu zweit würde das nicht gehen, dafür wären sie zu wenig. Was keinen Sinn ergab, weil sie sonst immer alles zu zweit spielten, außer Angus oder die Zwillinge waren zufällig dabei. Man konnte eigentlich alles zu zweit spielen, man dachte sich die anderen Figuren einfach dazu, oder jeder spielte mehrere. Ab und zu holten sie auch Beth dazu, doch die war selten nützlich. Entweder saß sie auf dem Boden und steckte sich alles in den Mund, was sie fand, oder sie kam auf die Beine und versuchte wegzutappen, sodass die Jungs das Spiel unterbrechen und sie wieder einfangen mussten.

»Was willst du denn dann spielen?«, fragte er und gab sich dabei Mühe, enttäuscht genug zu klingen, dass Nicky es merkte, aber auch nicht so enttäuscht, dass er ihn als Baby bezeichnete.

»Star Wars.«

Das spielten sie oft, obwohl Tommy nicht sicher war, ob Nicky es selbst überhaupt mochte. Sie behaupteten beide voreinander, große Star Wars-Fans zu sein, da ihr Dad die Filme liebte. Er besaß alle Filme auf Video und hatte sie sich gemeinsam mit ihnen angesehen, sich dabei zwischen sie auf die Couch gesetzt und den Arm um beide gelegt. Tommy fand die Filme langweilig und verwirrend. Er hatte versucht, sie ernst zu nehmen, aber sie kamen ihm einfach zu unmodern und albern vor. Das würde er seinem Vater gegenüber jedoch nie zugeben, denn der bekam immer gute Laune, wenn er die Filme mit seinen Söhnen sah. »Star Wars hat mein Leben verändert«, hatte er mal zu ihnen gesagt. »Ich hab dadurch verstanden, dass es außerhalb dieser Insel noch eine große weite Welt gibt. Und als eure Mum meinte, dass sie Star Wars mag, wusste ich: Die ist die Richtige für mich. Die meisten Frauen verstehen die Filme nämlich nicht.«

Jung, wie er war, kam Tommy damals dennoch der Gedanke, seine Mutter könnte auch nur so getan haben.

»Ich bin Luke Skywalker, und du kannst Darth Vader sein«, sagte Nicky jetzt.

Tommy stellte sich auf den unvermeidlichen Streit ein. »Ich will nicht Darth Vader sein. Ich bin immer Darth Vader!«

»Musst du aber, sonst funktioniert es nicht.«

»Ich will Han Solo sein.«

Nicky schüttelte nur fassungslos den Kopf. »Du kannst nicht Han Solo sein und mit Luke Skywalker kämpfen. Das ergibt gar keinen Sinn.«

»Dann sei du doch Darth Vader.«

Sein Bruder bedachte ihn mit einem geduldigen Blick. »So funktioniert das Spiel nun mal nicht, Tommy.«

Eigentlich wollte Tommy schon seit einer Weile nicht mehr Tommy genannt werden. Die letzten Monate hatte er alles in seiner Macht Stehende getan, dass man ihn Tom nannte, das klang älter. Wenn er ehrlich war, fühlte er sich innerlich jedoch immer noch wie ein Tommy. Er hatte bereits verstanden, dass die Identität eines Menschen von den Mitmenschen bestimmt wurde, nicht von einem selbst.

»Ich will Luke Skywalker sein«, beharrte er.

»Geht nun mal nicht.« Nicky dachte kurz nach. »Pass auf, wenn du unbedingt willst, kannst du einer von den Sturmtruppen sein«, sagte er schließlich gönnerhaft.

»Will ich aber nicht.«

»Okay, dann bin ich zuerst Luke Skywalker, und nachher tauschen wir, dann bist du Han Solo und ich einer von den Sturmtruppen. Das ist fair.«

Tommy überlegte kurz. Ja, es klang fair, das war ja meistens so bei Nicky, doch er hatte die Befürchtung, dass er sie erst kurz vor dem Abendbrot tauschen lassen würde und dann kaum noch Zeit blieb, Han Solo zu sein. Andererseits hatte es auch keinen Sinn, weiter mit seinem Bruder zu diskutieren, das wusste er. Er gewann eh nie gegen ihn.

»Na gut.«

Sie suchten eine Weile nach den Stöcken, die sie immer als Lichtschwerter benutzten, und fanden sie ein ganzes Stück vom Haus entfernt, wo sie sie wohl beim letzten Mal liegengelassen hatten.

Tommy hielt sein Lichtschwert hoch und schwang es mehrmals durch die Luft. Er mochte das Gefühl der Waffe in seiner Hand, dieses Gefühl von Macht und Selbstbewusstsein. Irgendwann würde er so mutig sein wie Han Solo oder die Wikinger. Er beschloss, heimlich so zu tun, als wäre er selbst Han Solo und Nicky Darth Vader, und war höchst zufrieden mit seiner Idee.

Fiona McKenzie war einen Tag zuvor vierzig geworden, und diese Tatsache setzte ihr überraschend stark zu. Auf dem Weg zu den Mülltonnen oben an der Straße kam sie an Tommy und Nicky vorbei, die Stöcke schwangen. Was die beiden wohl gerade spielten? Bestimmt Piraten. Sie winkte ihnen zu, und sie winkten zurück. Tommy bemerkte sie erst gar nicht, Nicky musste ihm einen kleinen Schubs geben. Sehr liebe Jungs, dachte Fiona bei sich, das musste man Katrina lassen, und sie waren richtige Inselburschen. Die beiden widmeten sich wieder ihrem Spiel. In dem Moment trat Katrina mit Beth auf dem Arm aus dem Haus. Ihr winkte Fiona nicht, sie ging einfach weiter. Katrina hatte sie auch gar nicht gesehen, sie übergab das Baby gerade Nicky. Ihre wunderschönen roten Haare trug sie offen, aber auch die würden früher oder später grau werden, sagte Fiona sich und wechselte die Hand, in der sie den schweren Müllsack hielt. Vor dem Ergrauen war niemand gefeit, und so viel jünger als sie selbst war Katrina nicht. Obwohl sie sich die Haare natürlich färben könnte, wenn es so weit war. Doch das passte nicht zu ihr, entschied Fiona und lief weiter.

Was es heute wohl bei den Bairds zum Abendbrot gab? Solche Sachen interessierten sie. Bei ihr und Gavin würde es die Reste des überbackenen Hähnchenfilets von gestern Abend geben, das sie für das gemeinsame Essen mit Kathy und Ed zubereitet hatte. Ihr war der Auflauf zu flüssig erschienen, aber die anderen hatten ihn anscheinend gemocht. Gavin hatte sich sogar nachgenommen, sich dabei nur leider das Kinn bekleckert und es erst nach dem Dessert bemerkt. Während des ganzen Essens hatte sie erfolglos versucht, seinen Blick einzufangen.

Ihre Mum war wieder reingegangen, und Nicky und Tommy saßen zusammen mit der dick eingemummelten Beth auf einer Decke neben dem Haus.

»Jetzt sind wir richtig aufgeschmissen«, stöhnte Tommy. Das hatte er einen Mann im Fernsehen sagen hören, und es hatte ihm gut gefallen.

»Ist doch egal«, erwiderte Nicky. »Wir können trotzdem weiterspielen.«

Sie versuchten es eine Weile, aber mit der kleinen Schwester daneben, die die ganze Zeit vor sich hin lallte und lachte, ließ sich die Illusion eines ernsthaften Kampfes einfach nicht aufrechterhalten.

Nicky ließ sein Lichtschwert sinken. »Vielleicht kann sie ja mitspielen?«

»Wie denn?«

»Sie könnte Yoda sein.«

Darauf mussten beide minutenlang aus vollem Halse lachen. Tommy schaute immerzu Nicky an, ob der noch lachte, und fing dann selbst wieder an, damit der schöne Moment mit seinem Bruder nicht zu schnell zu Ende war. Schließlich hörte Nicky auf. »Wir dürfen nicht so laut sein!«

»Stimmt, wir dürfen Dad nicht stören«, pflichtete Tommy ihm bei, bevor Nicky es selbst sagen konnte.

Beth hatte sich unterdessen hochgestemmt und war losgestapft, wobei sie die Hauswand immer wieder liebevoll tätschelte, als wäre diese ein Hund oder ein Pony. Dann drehte sie sich zu ihren Brüdern um und lief mit ausgestreckten Armen und ihrem typischen Beth-Grinsen auf sie zu.

Tommy wusste, dass sie hinfallen würde, bevor es passierte. Sie hatte zu viel Schwung in der Drehung, ihre kleinen unsicheren Schritte waren dem noch nicht gewachsen. Nicky und er waren nicht schnell genug bei ihr, sie fiel geradewegs nach vorn auf den Kies. Steinchen stoben auf. Einen Moment waren die beiden Jungs wie erstarrt und warteten darauf, dass Beth verstand, was geschehen war, und anfing zu weinen. Nicky half ihr schnell hoch und stellte sie auf die Füße, in der Hoffnung, sie vielleicht ablenken und ein Weinen verhindern zu können. Es nützte nichts, die Verwirrung auf Beths Gesicht wich Unglück und Rotz, und schon stieß sie das langgezogene Heulen aus, das die Brüder bestens kannten.

»Ist doch nichts passiert, Lizzy-Lizzard«, beruhigte Nicky sie und klopfte ihr den Schmutz ab. »Hat doch gar nicht wehgetan.« Er pustete auf ihr Knie und gab ihr einen Kuss darauf. »Guck, schon wieder gut.«

»Ich glaub, sie ist auf den Ellenbogen gefallen«, sagte Tommy.

»Soll ich da auch pusten?«, bot Nicky an. »Ist doch alles wieder gut.«

Beth weinte weiter, ihr Gesicht war mittlerweile ganz rot. Manchmal sah sie aus wie ein Alien, wenn sie weinte, ging es Tommy durch den Kopf.

»Ich würde sagen, wir bringen sie rein«, sagte er.

»Ach, das geht schon«, widersprach Nicky, hob Beth hoch und schüttelte sie ein bisschen, was Tommy nicht unbedingt hilfreich erschien.

»Nein, lass sie uns lieber reinbringen«, wiederholte er. Er wusste nicht genau, ob es ihm wirklich um Beth ging oder ob er sie nur loswerden wollte.

»Sie ist doch viel zu laut für Dad«, sagte Nicky. »Wir müssen warten, bis sie nicht mehr weint.«

»Soll ich dir Joe Bear holen?«, fragte Tommy sie, damit nicht wieder nur Nicky der Bestimmer war. Aber Beth heulte weiter.

Nicky schwang sie hin und her. Beth war kurz still, dann fing sie wieder an, aber es klang schon nicht mehr so überzeugt.

Nicky schwang sie erneut. »Na, magst du das?«

Ihr Weinen ließ nach, bis es schließlich ganz verebbte. Sie hielt sich an Nickys Jackenkragen fest und knetete ihn mit einem unschlüssigen Ausdruck in den Fingern. Tommy sah ihr an, dass sie überlegte, ob sie noch mal anfangen sollte. Er zog den Reißverschluss ihrer Jacke auf und kitzelte sie, sofort war ihr komisches tiefes Beth-Lachen zu hören.

Nicky setzte sie ab und wischte ihr mit dem Saum seines T-Shirts die Tränen weg. »Das mit dem Laufen lernst du schon noch«, sagte er liebevoll. »Eben langsamer laufen du musst«, fügte er mit Yoda-Stimme hinzu, woraufhin Tommy loslachte, was Beth ebenfalls zum Kichern brachte, und so lachten sie alle drei.

Als Fiona von den Mülltonnen zurückkam, fiel ihr auf, dass es bereits dunkel wurde. Katrina holte gerade die Kinder ins Haus. Die vier wurden von der Lampe über der Hintertür beschienen, während Fiona in der beginnenden Dunkelheit unsichtbar war.

Sie kramte in der Jackentasche nach der kleinen Taschenlampe, von der sie sicher war, sie vorhin eingesteckt zu haben. Die Kinder waren wirklich sehr süß und die Jungs ausgesprochen höflich. Als Fiona einmal bei Katrina vorbeigeschaut hatte, diese jedoch gerade gemeinsam mit Beth Mittagsschlaf machte, bot Nicky ihr eine Tasse Tee an wie ein Erwachsener, und Tommy brachte einen Teller mit Keksen herein, die in einem perfekten Kreis angeordnet waren. Der Tee war so dünn, dass er wie heißes Wasser schmeckte. Aber sie hatten sich solche Mühe gegeben, gute Gastgeber zu sein, weil sie ihre Mutter nicht stören wollten. Fiona musste an ihren eigenen Sohn denken. Stuart schien jeden Tag verschlossener und ablehnender gegenüber seinen Eltern zu werden. Er ging jetzt auf die Oban Highschool und blieb die Woche über auf dem Festland. Manchmal war Fiona dankbar für seine Abwesenheit und bekam dann sofort ein schlechtes Gewissen. Sie hatte gehofft, er hätte ihr vielleicht etwas zum Geburtstag dagelassen, eine Karte oder sogar ein kleines Geschenk, aber als sie gestern unauffällig im Haus danach gesucht hatte, hatte sie nichts finden können und sich hinterher dumm gefühlt. Als sie ihn abends wie immer anrief, erwähnte er ihren Geburtstag mit keiner Silbe, bis sie es selbst ansprach. Daraufhin gratulierte er ihr und fragte desinteressiert, als wäre sie eine entfernte ältere Verwandte, ob sie einen schönen Tag gehabt hätte. Nach dem Anruf war sie stinksauer. Nicht auf ihren Sohn, sondern auf ihren Mann, der sich darum hätte kümmern müssen. Wenn Gavin Geburtstag hatte, sorgte sie immer dafür, dass Stuart wenigstens eine Karte für ihn schrieb. Männer waren bei so etwas nicht so sensibel wie Frauen. Wie sich Katrinas Söhne wohl entwickeln würden? Würden die beiden auch über Nacht plötzlich mürrisch und feindselig sein? Früher hatte Stuart auf dem Nachhauseweg von der Schule oft Blumen für sie gepflückt.

Fiona zog triumphierend die Taschenlampe aus der Innentasche. Katrina und die Kinder verschwanden im Haus. Nicky war der Letzte und legte zwei lange Stöcke sorgsam neben der Tür ab, wahrscheinlich damit Tommy und er am nächsten Tag weiterspielen könnten. Die Tür schloss sich hinter ihnen, und das Außenlicht wurde gelöscht. Fiona stellte sich vor, wie die Familie Baird jetzt in ihrem hellen, warmen Zuhause beisammensaß. Hoffentlich hatte Gavin daran gedacht, das Terrassenlicht für sie anzulassen. Oft vergaß er das. Der Wind nahm zu, es würde eine fast stürmische Nacht werden.

Als sie später von der Polizei befragt wurde, gab Fiona an, sie wäre das erste Mal gegen 17:35 Uhr am Haus der Bairds vorbeigegangen und das zweite Mal gegen 18 Uhr. Zwar hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Uhr gesehen, jedoch einen Blick auf ihre Küchenuhr geworfen, nachdem sie zu Hause angekommen war, und da war es 18:20 Uhr gewesen. Vom Haus der Bairds bis zu ihrem brauchte man etwa eine Viertelstunde zu Fuß. Fionas Aussage war wichtig. Sie war die Letzte, die die Familie lebend gesehen hatte.

Als Nicky und Tommy am nächsten Tag nicht in der Schule erschienen, rief ihre Lehrerin bei Katrina an. Niemand ging ans Telefon. Im Laufe des Vormittags versuchte sie es noch mehrmals, erreichte aber weiterhin niemanden. Aileen Brown war die einzige Lehrerin der fünf Schüler, die zu jeder Zeit vor Ort war, sie konnte deshalb niemanden fragen, was zu tun sei, und wurde immer besorgter. Es passte überhaupt nicht zu Katrina Baird, die Jungs nicht zur Schule zu schicken, ohne Bescheid zu sagen.

In der letzten Stunde vor der Mittagspause, während Angus und die Wilson-Zwillinge mit ihren Wikingermodellschiffen beschäftigt waren, kramte Aileen die Nummer der Firma in Oban heraus, wo John in der Buchhaltung angestellt war. Die Sekretärin antwortete verwundert, John würde schon eine ganze Weile nicht mehr dort arbeiten.

Nach dem Mittag machte sich Aileen schließlich so große Sorgen, dass sie ihren Mann in dessen Praxis anrief und bat, kurz zum Haus der Bairds zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Greg Brown fand zwar, seine Frau würde ein wenig überreagieren, wusste aber, dass sie der Gedanke jetzt nicht mehr loslassen würde. Außerdem hatte er heute, obwohl er der einzige Arzt auf der Insel war, keine Patienten mehr (was gar nicht so selten vorkam) und machte sich deshalb auf den Weg. Etwa zwanzig Minuten mit dem Auto waren es zur anderen Seite. Er kam kurz nach vierzehn Uhr an.

Später, nachdem er den anfänglichen Schock halbwegs überwunden hatte, saß er gemeinsam mit zwei Polizisten im Haus der McKenzies und versuchte, möglichst genau wiederzugeben, was er bei den Bairds vorgefunden hatte. Manche Dinge waren jedoch unaussprechlich, und er brachte sie auch nicht über die Lippen, nachdem Aileen, die sich mit fassungslosem Gesicht neben ihn gesetzt hatte, seine Hand nahm.

Auf sein Klingeln hatte niemand reagiert, also hatte er ein paar Minuten gewartet und es dann noch mal versucht. Es regte sich weiterhin nichts im Haus. Vielleicht war die Klingel kaputt, dachte sich Greg, und er klopfte an der Tür. Nichts. Er kam zu dem Schluss, dass die Familie außer Haus war. Damit Aileen ihm aber nicht vorwerfen konnte, er hätte nicht alles versucht, ging er um das Haus herum zur Hintertür, um es dort ein letztes Mal zu versuchen. Dabei fiel sein Blick in das Küchenfenster. Zunächst verarbeitete sein Gehirn gar nicht, was er sah. Die renovieren wohl gerade, ging es ihm durch den Kopf (ein so absurder Gedanke, dass er ihn später für sich behielt), aber warum streichen sie die Wände ausgerechnet rot?

Mit einem Schlag wurde ihm eiskalt. Die Sonne schien nicht, dennoch war es ein heller Tag unter der Wolkendecke. Seine Umgebung spiegelte sich im Fenster, sodass er keine klare Sicht hatte, klar genug jedoch, um zu erkennen, dass die gesamte Küche voller Blut war. Er erstarrte. Dann zwang er sich, einen Schritt näher heranzutreten und noch mal hineinzusehen. Er schirmte die Augen mit den Händen ab. Ein rotes Zimmer. Der ganze Fußboden voller Blut. Um die Leichen herum, wo es wohl noch frisch war, hell und glänzend. Zu den Ecken hin dunkler, schon leicht angetrocknet. Die Wand mit Blutflecken und Spritzern überzogen, die ihn an die ersten Versuche seiner Kinder in abstrakter Kunst erinnerten.

Inmitten dieses vielen Rots lag Katrina rücklings auf dem Boden, die Beine angewinkelt, einen Arm über der Stirn, als wäre sie ohnmächtig geworden. Greg erkannte sie an dem lila Pullover, den sie oft trug und der nun mit Blut vollgesogen war, und an ihren roten Haaren, die ihren Kopf umrahmten, als wäre sie unter Wasser. Es dauerte einen Moment, bis ihm aufging, dass ihr der halbe Kopf fehlte und an dessen Stelle nur noch Leere, glänzendes Hellrot und dunkle Masse war.

Es fühlte sich obszön an, ging ihm im Nachhinein auf, ja, das war das richtige Wort dafür, den Körper eines Menschen zu sehen, wie er nicht gesehen werden sollte, auch nicht von einem Arzt – als einen Haufen blutiges Fleisch.

Der Anblick von Beth war es, der sich ihm am meisten einbrannte, obwohl er lediglich einen ganz kurzen Blick auf sie geworfen, sich nicht erlaubt hatte, länger hinzuschauen. Er hatte sie gleich nach Katrina entdeckt, sie lag nicht weit entfernt von ihr in der Nähe der Küchentür. Er ließ die Augen schnell über ihren Körper schweifen und sah gleich wieder weg. Dabei bemerkte er ihre offenen Augen und ihren ebenfalls offenen Brustkorb, ein dunkelroter Krater in ihrem kleinen Oberkörper. Wer brachte es bloß fertig, mit einer Schrotflinte auf ein Baby zu schießen?

Greg wusste, sobald er die Küche betrat, würde ihm der starke Geruch nach rohem Fleisch entgegenschlagen, nach Blut, nach Schlachthof.

Trotzdem zwang er sich zu schauen, ob die Hintertür offen war. Seine Hände zitterten so stark, dass sie mehrmals vom Knauf abrutschten. Die Tür war zum Glück verschlossen, er hätte vor Erleichterung fast geweint. Nur eins war ihm in diesem Moment völlig klar: Egal, was noch im Haus zu sehen war, er würde den Anblick auf keinen Fall ertragen.

Er stolperte zurück zu seinem Auto und fuhr zu den McKenzies, den nächsten Nachbarn der Bairds, um die Polizei und den Notarzt zu verständigen. Er konnte kaum glauben, dass diese hohe schrille Stimme wirklich seine war, die Gavin McKenzie erzählte, was er eben gesehen hatte.

Da es keine dauerhafte Polizeipräsenz auf der Insel gab, verging eine ganze Stunde, bis der Hubschrauber aus Oban eintraf und die Polizei die Tür der Bairds mit Gewalt öffnete.

Im Haus fanden sie die Leichen der vierunddreißigjährigen Katrina Baird, ihrer einjährigen Tochter Elizabeth, ihres zehnjährigen Sohns Nicholas und ihres siebenunddreißigjährigen Ehemanns John. Alle waren mit einer Schrotflinte getötet worden. Es gab einen Überlebenden, den achtjährigen Thomas, den die Polizei zusammengekauert in einer Urinpfütze im Kleiderschrank der Eltern fand. Er starrte nur vor sich hin und war nicht ansprechbar.

Später sagte Greg immer wieder zu Aileen: »Ich hätte ihn da rausholen sollen. So musste er eine ganze Stunde länger da drinbleiben, ganz allein. Ich hätte ihn da rausholen müssen.«

Und Aileen antwortete: »Konntest du doch gar nicht, Schatz.«

Greg sagte dann: »Ich hätte ein Fenster einschlagen sollen.«

Und Aileen sagte erneut: »Konntest du aber nicht.«

Zwei Jahre später verkauften die Browns ihr Haus und zogen nach Harris, wo Greg Arbeit in einer aufstrebenden Praxis für Allgemeinmedizin fand. Die beengten Verhältnisse von Litta gegen eine größere Insel einzutauschen, war eine Erleichterung. Beide sagten niemandem, auch nicht einander, dass sie die Insel wegen der Bairds verlassen hatten. Aber Greg wusste genau, dass er den Anblick der kleinen Beth sonst nie wieder loswürde, und Aileen war sich dessen ebenfalls bewusst. (Das gelang ihm nicht mal, nachdem ihre Jungs mit der Schule fertig waren und die Browns die Hebriden endgültig hinter sich ließen und nach Edinburgh zogen.)

Die genauen Umstände der Tat blieben ein Rätsel, nach den ersten Ermittlungstagen konnte die Polizei lediglich Folgendes mit Sicherheit sagen: Am Abend des 8. März 1994 griff John Baird, der von allen stets als zurückhaltend und als Familienmensch beschrieben wurde, kurz nach zwanzig Uhr zu einer Schrotflinte, brachte damit erst seine Frau und zwei seiner Kinder um und erschoss sich danach selbst.

Als Tommy sich etwas erholt hatte, konnte er zwar auch nicht mehr Aufschluss über den Tathergang geben, wusste jedoch sicher, dass sein Vater der Mörder gewesen war. Johns Bruder Malcolm, der mit seiner Frau etwa drei Meilen weiter westlich auf der Insel wohnte, identifizierte die Leichen und nahm Tommy zu sich.

Noch nie zuvor hatte es einen Mord auf der Insel gegeben, genau genommen hatte es nicht einmal ein ernsthaftes Verbrechen gegeben. Innerhalb dieser kleinen Gemeinde kannte jeder jeden, und jeder hatte die Bairds gemocht. Über John hatte die einhellige Meinung geherrscht, er sei ein freundlicher, hilfsbereiter Mann und guter Familienvater. Zunächst hatte niemand glauben können, dass er verantwortlich war, und es gingen Gerüchte um, es wäre ein Fremder ins Haus eingebrochen, hätte die Morde begangen und es so aussehen lassen, als wäre John der Täter. Das konnte die Polizei jedoch schnell ausschließen. Die Beweislage gegen ihn war selbst ohne Tommys Aussage eindeutig. Außerdem wollte die Polizei eine Panik vor einem frei herumlaufenden Mörder verhindern. Bei der Pressekonferenz waren sie deutlich: Es gab keinerlei Verdacht auf Beteiligung einer anderen Person. Davon abgesehen, kamen die Inselbewohner selbst zu dem Schluss, dass kein Fremder durch Litta hätte spazieren können, ohne dass er bemerkt und seine Ankunft sofort diskutiert worden wäre.

Irgendetwas musste jedoch passiert sein, da war man sich einig. Irgendetwas musste bei John zum Durchdrehen geführt haben. Niemand hatte auch nur die geringste Ahnung, was es sein könnte – bis auf die Tatsache, dass er einige Monate zuvor seinen Job verloren und Schulden hatte, wie man später herausfand. Aber es wurden ja viele Männer entlassen, und die brachten deshalb nicht gleich Frau und Kinder um. Vielleicht hatte Katrina eine Affäre gehabt, wurde überlegt. Aber wie wäre das möglich gewesen, auf der Insel blieb nichts unbemerkt. Dann müsste er eben auf andere Weise dazu getrieben worden sein, beharrten einige, auch wenn sie es nicht explizit sagten. Ein normaler Mann drehte doch nicht einfach durch. Es musste einen Anlass gegeben haben.

Manche Dinge konnte man einfach nicht begreifen, egal wie viel Zeit vergangen war. Schließlich kam man offiziell zu dem Schluss, ohne sich ganz darüber im Klaren zu sein, ob man das wirklich glaubte oder nicht, dass es eben doch stimmte: Man wusste nie, was im Kopf eines anderen vor sich ging. Nicht mal bei Freunden und Familie.

Teil 1

1

Gavin McKenzie kam aus dem Pub nach Hause, putzte sich – ein untrügliches Zeichen, dass er einen sitzen hatte – sorgfältig die Stiefel an der Fußmatte ab und sagte zu seiner Frau: »Tommy Baird ist wieder da.«

Fiona wusste sofort, wer gemeint war, so etwas vergaß man ja nicht. Aber es überraschte sie derart, diesen Namen zu hören, dass sie einen Moment lang partout kein Gesicht dazu im Kopf hatte. Dann sah sie ihn wieder vor sich, wie er mit diesem typisch ernsten Gesicht neben seiner Mutter im Laden stand. Er und sein Bruder hatten immer solche Anoraks in leuchtenden Farben getragen. Fiona war dreiundsechzig, aber ihr Gedächtnis noch einwandfrei.

»Der kleine Tommy? Bist du sicher?«

»Klein ist er nicht mehr«, entgegnete Gavin, zog die nasse Jacke aus und verschwand kurz im Flur, um sie aufzuhängen. »Müsste jetzt um die dreißig sein.«

Fiona rechnete im Kopf nach. Ihr Stuart wurde dieses Jahr neununddreißig. Zum zweiten Mal verheiratet, diesmal hielt es hoffentlich. Obwohl Joanne auch sehr sympathisch gewesen war.

»Einunddreißig«, sagte sie schließlich und brauchte selbst einen Moment, um die Zahl auf sich wirken zu lassen. »Wieso ist er wieder hier?«

Gavin lehnte im Türrahmen. »Ich hab keine Ahnung.« Was absurd war, er erzählte hier schließlich die Geschichte. »Ross hat ihn heute Morgen auf der Fähre von Oban hierher gesehen.«

Fiona entspannte sich ein wenig. »Ross hat ihn gesehen? Der erkennt doch nicht mal seine eigene Frau.«

»Er hat auch mit ihm geredet. Waren die einzigen beiden Passagiere auf der Fähre. Du kennst doch Ross, wenn der einen Fremden entdeckt, gerade um diese Jahreszeit, er muss den natürlich ansprechen. Er hat Tommy wohl gefragt, ob er hier Urlaub macht.«

»Und Tommy hat ihm gesagt, wer er ist?«

»Jep. Ross meint aber, er hätte ihn eh erkannt.«

Fiona wurde es heiß und kalt zugleich. »Ross erzählt viel, wenn der Tag lang ist«, wehrte sie ab. Dann kam ihr ein Gedanke. »Vielleicht hat er sich das auch nur ausgedacht. Dieser Mann, meine ich.«

Gavin verzog das Gesicht. Sie hasste diesen Ausdruck an ihm, den bekam er nur, wenn er mit ihr sprach. Es war nicht direkt Verachtung, dafür war Gavin ein zu freundlicher Mensch, eher ein Ausdruck von Verwunderung, als könnte er nach den vielen gemeinsamen Jahren immer noch nicht fassen, was sie manchmal für Dummheiten von sich gab. Und das tat weh.

»Wieso sollte irgendwer so tun, als wäre er Tommy?«

Das wusste Fiona auch nicht. Wenn sie jedoch eins aus der Baird-Tragödie gelernt hatte, dann, dass Menschen manchmal Dinge taten, die man sich nicht erklären konnte, die man sich zum Teil nicht mal hätte vorstellen können. »Aber wieso sollte er plötzlich zurückkommen?«

»Ich nehme an, er will Malcolm besuchen.«

»Die haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen.«

»Trotzdem. Familie bleibt Familie.«

Familie bedeutete für Tommy wahrscheinlich etwas anderes als für sie beide, ging es Fiona durch den Kopf, doch sie schwieg.

Gavin ging in die Küche und goss sich einen Tee auf. »Ich nehm auch einen«, rief sie ihm nach, machte sich aber keine allzu großen Hoffnungen. Gavin hörte immer schlechter, und er machte ihr schon lange nicht mehr automatisch eine Tasse mit. Andere Frauen in ihrem Alter witzelten darüber, wie gut sie ihre Männer erziehen konnten, doch Fiona hatte das Gefühl, bei ihr und Gavin ging es rückwärts: Er hatte seine Manieren im Laufe der Jahre eher verloren.

Kurz darauf kam er tatsächlich mit zwei Tassen aus der Küche zurück, stellte ihre ein klein wenig unsicher ab und machte es sich mit seiner im Sessel vor dem Kamin gemütlich.

»Ich find nur komisch«, fuhr er fort, als wäre die Unterhaltung nie unterbrochen worden, »dass Malcolm so gar nichts gesagt hat. Er hat gestern im Pub kein Wort darüber verloren, dass Tommy kommt.«

»Vielleicht hat er nicht mit ihm gerechnet.« Der Gedanke beunruhigte Fiona noch mehr.

Beide schwiegen eine Weile. Gavin schlürfte seinen Tee. Fiona versuchte, sich auf das Knistern des Feuers zu konzentrieren und nicht auf die nassen Geräusche aus dem Mund ihres Mannes. Diese Technik hatte sie sich vor Jahren selbst beigebracht. Und sie rief sich in Erinnerung, dass er ein guter, warmherziger Mann war, stets geduldig mit Stuart. Und Geduld war nicht dasselbe wie Schwäche.

»Tommy Baird«, sagte Gavin schließlich nachdenklich. »Ich hab bei dem irgendwie immer ein ungutes Gefühl gehabt.«

»Inwiefern?« Wieder wurde es Fiona heiß und kalt.

»Na, als ob es abzusehen war. Meinst du nicht? Wir hätten das doch ahnen müssen. Wir hätten irgendwas tun müssen.«

»Jetzt hör auf mit dem Quatsch.« Fiona klang ärgerlicher, als sie wollte. »Was hätten wir denn machen sollen?« Sie wollte die Diskussion um jeden Preis beenden. »Außerdem bringt es ohnehin nichts, sich den Kopf über so was zu zerbrechen.«

Sie dachte zu oft an Tommy. Sie sah ihn deutlich vor sich, er war zehn oder elf, das Gesicht wutverzerrt, wie er etwas nach ihr warf, eine Vase vielleicht? Irgendwas von Heather, das direkt neben ihren Kopf an die Wand gekracht war. Zu dem Zeitpunkt war er schon ein richtiger Teufel.

»Hast du Lust auf ein Stück Kuchen?«, fragte sie Gavin, um ihren Tonfall von eben etwas zu entschärfen und von der Erinnerung an Tommy abzulenken. »Der wird noch trocken, wenn wir den nicht essen.«

»Ja, gerne.«

Fiona ging in die Küche. Sie hätten nichts tun können, versicherte sie sich. Sie holte die Form vom Regal und schnitt für Gavin ein großes und für sich selbst ein kleines Stück ab. Außerdem, beruhigte sie sich (auch wenn es eigentlich nicht beruhigend war), wusste man eh nie, was sich hinter verschlossenen Türen abspielte.

2

Nein, Malcolm hatte tatsächlich nicht mit ihm gerechnet. Als er spätnachmittags die Tür öffnete und Tommy in der beginnenden Dunkelheit vor ihm stand, war er im ersten Moment geradezu sprachlos vor Schreck.

Natürlich hatte Tommy sich verändert. Er war jetzt ein erwachsener Mann und sah völlig anders aus als beim letzten Mal, als er vor dieser Tür gestanden hatte. Das Schlimme aber war, dass er als Erwachsener nicht etwa Katrina ähnelte, sondern John: die gleichen dunkelbraunen Augen wie sein Vater, das gleiche kantige Kinn. Die gleiche schlanke Statur. Die Ähnlichkeit war frappierend, und Malcolm hoffte nur, dass sie Tommy nicht bewusst war.

Es regnete. Dieser Mann hier war mit seinen Jeans, dem Pullover und den Turnschuhen – auch noch diesen dünnen Stoffdingern – weder für den heute ungewöhnlich leichten Regen noch für das sonst übliche Wetter auf den Hebriden gekleidet. Er trug einen Rucksack über der Schulter, der jedoch fast leer aussah, zumindest nicht so, als wären ordentliche Stiefel und ein Regenmantel darin enthalten.

»Tommy.« Mehr fiel Malcolm nicht ein.

Tommy sah hoch und schnell wieder weg. »Hallo Malcolm.«

Nach einem kurzen Schweigen sagte Malcolm: »Na, dann mal rein mit dir in die gute Stube.« Heather hatte das immer gesagt, und Malcolm vermisste sie in dem Moment so sehr, dass ihm kurz die Luft wegblieb. Der Fremde – der eigentlich kein Fremder war – lenkte ihn jedoch schnell wieder ab. Er trat über die Schwelle und war nun das erste Mal seit zwanzig Jahren zurück in diesem Haus.

»Ich hoffe, es ist okay, dass ich …« Tommy verstummte und sah sich in dem engen Flur um, als wüsste er nicht, wie er hier gelandet war. Bestimmt wirkte alles kleiner als in seiner Erinnerung, ging es Malcolm durch den Kopf. Der erwachsene Tommy nahm ja viel mehr Raum ein als damals.

Tommy schob die Hände in die Hosentaschen. »Ich weiß, ist komisch, dass ich einfach hier aufschlage. Ich hätte vorher anrufen oder dir schreiben sollen oder so.« Er lachte auf, es klang unecht. »Aber ich hab keine E-Mail-Adresse von dir. Ich hab ja nicht mal deine Telefonnummer.«

»Ich habe gar keine E-Mail-Adresse.« Seltsam, Tommy mit so einer tiefen Männerstimme reden zu hören, dachte Malcolm. Seltsam auch sein Männergesicht, Johns Gesicht. Sein Dialekt überraschte ihn ebenfalls, es klang weder eindeutig Schottisch noch Englisch und erinnerte nur noch entfernt daran, wie er früher gesprochen hatte. »Dieser Technikkram ist nicht so meins«, fügte Malcolm schnell hinzu, als er merkte, wie lange er schon geschwiegen hatte. »Heather hatte eine E-Mail-Adresse, einen Laptop und so.« Ihm wurde bewusst, dass er nur redete, um die Stille zu überbrücken, und verstummte wieder.

»Wo ist Heather denn?«, fragte Tommy und sah an Malcolm vorbei in die Küche, als würde sie dort auf ihn warten. Und wie Übelkeit stieg in Malcolm die Erkenntnis auf, dass der Junge nicht Bescheid wusste, über gar nichts, dass er sich nicht nur eine Weile nicht hatte sehen lassen, sondern so lange weg gewesen war, dass er genauso gut längst unter der Erde hätte sein können. Und nun war er hier, wie von den Toten auferstanden, in Malcolms Flur und fragte nach Heather.

Drum herumreden würde weder ihm helfen noch Tommy. »Sie ist gestorben, vor fast sechs Jahren jetzt.« Er hatte diesen Satz noch nicht oft genug sagen müssen, als dass er nicht mehr schmerzen würde. Nach Heathers Tod hatte er ein letztes Mal versucht, Kontakt mit Tommy aufzunehmen, und bei dessen Cousin Henry angerufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Die Trauer um Heather hatte ihn damals jedoch so in Beschlag genommen, dass ihn das in dem Moment nicht allzu schlimm traf. Innerlich hatte er Tommy ohnehin schon lange vorher aufgegeben.

»Schlaganfall«, erzählte er ihm nun. »Zwei, um genau zu sein. Beide Male sehr schwere. Nach dem ersten ging es noch ein paar Jahre gut, doch dann kam der zweite.« Tommy sah ihn stumm an. »Sie war aber immer noch sie selbst, bis zum Schluss.«

»Sie war doch gar nicht alt!«

Tommy wirkte bestürzt. Damit hatte Malcolm nicht gerechnet, Heather war ja letztendlich nur eine angeheiratete Verwandte für ihn gewesen. »Ja, sie war viel zu jung«, stimmte er zu.

»Sie war immer so herzlich.«

Darauf wusste Malcolm keine Antwort. Er freute sich, dass Tommy sie nach so vielen Jahren als herzlich in Erinnerung hatte. Dann fiel ihm auf, wie lange sie hier bereits herumstanden. »Komm, ich mach uns Tee.«

»Gerne.«

»Den Rucksack kannst du erst mal da drüben abstellen.« Malcolm deutete auf das Schuhregal neben der Tür. Tommy tat, wie ihm geheißen, und folgte Malcolm in die kleine Küche.

Wie lange er wohl bleiben wollte? Malcolm versuchte, die aufsteigende Panik niederzukämpfen. Zwei Nächte musste er mindestens hier schlafen, vor Freitag fuhr keine Fähre zurück zum Festland. Dabei sah das Gästezimmer schlimm aus, Bücher und Krimskrams bis zur Decke und alles voller Staub. Was würde Heather jetzt tun? Die hatte sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Einen Schritt nach dem anderen, würde sie raten, dem Jungen erst mal einen Tee kochen. Also bat er Tommy, sich an den Tisch zu setzen, und machte sich an die beruhigend vertrauten Handgriffe. Den Wasserkocher befüllen, Tassen und Teebeutel auf den Tisch, Milch aus dem Kühlschrank holen. Er war dankbar für den Lärm des altmodischen Wasserkochers: Bei der Geräuschkulisse war eine Unterhaltung unmöglich.

Unauffällig warf er einen Blick zu Tommy, der stumm dasaß, die Hände vor sich auf dem Tisch wie ein Kind, das sich große Mühe gab, stillzusitzen. Seine Augen glitten durch den Raum, ruhten jedoch sofort wieder auf seinen Händen, als er Malcolms Blick spürte. Sah es hier im Haus anders für ihn aus als früher?, überlegte Malcolm. Er versuchte, sich zu erinnern, ob sich viel verändert hatte, aber es gelang ihm nicht. Heather und er hatten immer den Aufwand eines … wie nannte man das heutzutage … Makeovers gescheut. Sie waren mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Mit dem uralten Gasherd und der billigen Arbeitsplatte mit den abgeplatzten Ecken musste die Küche altmodisch und bedrückend auf Tommy wirken. Malcolm war es nicht gewohnt, sein Heim durch die Augen eines Außenstehenden zu betrachten.

»Milch und Zucker?«, fragte er.

»Nur Milch, bitte.«

Malcolm stellte die Tassen auf den Tisch und setzte sich Tommy gegenüber. Seinem Neffen, rief er sich abrupt in Erinnerung.

»Das mit Jill hat uns sehr mitgenommen«, sagte er. »Mein Beileid.«

»Ich war damals weit weg«, gab Tommy reserviert zurück. Eine Weile herrschte Stille. Gerade als Malcolm dachte, Tommy würde nichts weiter dazu sagen wollen, fügte er noch hinzu: »Ich war aber rechtzeitig wieder da. Gerade so. Ich hab sie vor ihrem Tod noch mal gesehen.«

Malcolm nickte. »Wir wären gern zur Beerdigung gekommen, aber Heather war leider zu schwach.«

»Ist schon okay.«