12,99 €

Mehr erfahren.

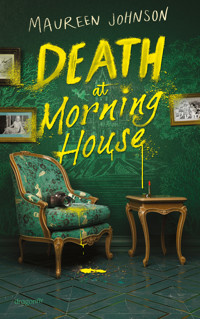

- Herausgeber: Dragonfly

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ferienjob mit Mordermittlung

Nachdem Marlow wegen einer explodierenden Kerze aus Versehen das Haus ihrer Nachbarn niederbrennt und in der ganzen Stadt dafür ausgelacht wird, nimmt sie einen Ferienjob auf einer abgelegenen Insel an. Dort soll sie gemeinsam mit einer Gruppe anderer Teenager Führungen durch eine alte verlassene Villa anbieten. Doch die sommerliche Idylle bleibt nicht lange so sonnig, denn schon bald wirft die Vergangenheit einen düsteren Schatten über die Insel. In den Dreißiger Jahren hat dort ein Arzt mit seinen adoptierten Kindern gelebt, bis sie nach einer Tragödie das Anwesen verlassen haben und nie wieder zurückgekehrt sind. Zunehmend vermischt sich Früher mit Heute, Spekulation mit Verdacht – und die tödlichen Gefahren der Insel sind keineswegs Geschichte.

Spannender Mystery-Thriller von New York Times-Bestsellerautorin Maureen Johnson

»Spannend, intelligent umgesetzt und urkomisch.« - Booklist

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Nachdem Marlow wegen einer explodierenden Kerze aus Versehen das Haus ihrer Nachbarn niederbrennt und in der ganzen Stadt dafür ausgelacht wird, nimmt sie einen Ferienjob auf einer abgelegenen Insel an. Dort soll sie gemeinsam mit einer Gruppe anderer Teenager Führungen durch eine alte verlassene Villa anbieten. Doch die sommerliche Idylle bleibt nicht lange so sonnig, denn schon bald wirft die Vergangenheit einen düsteren Schatten über die Insel. In den Dreißiger Jahren hat dort ein Arzt mit seinen adoptierten Kindern gelebt, bis sie nach einer Tragödie das Anwesen verlassen haben und nie wieder zurückgekehrt sind. Zunehmend vermischt sich Früher mit Heute, Spekulation mit Verdacht – und die tödlichen Gefahren der Insel sind keineswegs Geschichte.

Zur Autorin

Maureen Johnson ist die New York Times-Bestsellerautorin zahlreicher Jugendbücher, darunter die »Ellingham Academy«-Reihe. Mit bekannten Autorinnen und Autoren wie Cassandra Clare und John Green hat sie gemeinsame Bücher geschrieben, und sie hat als Drehbuchautorin für Videospiele mitgewirkt. Sie hat Schreiben an der Columbia University studiert und lebt in New York City.

Maureen Johnson

Death At Morning House

Aus dem Englischen von Henriette Zeltner-Shane

dragonfly

Deutsche Erstausgabe

© 2025 Dragonfly in der

Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH

Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg

Alle Rechte für die deutschsprachige Ausgabe vorbehalten

Text © 2024 Maureen Johnson

Originaltitel: »Death at Morning House«

Zuerst erschienen bei HarperTeen, an imprint of HarperCollins Publishers, 195 Broadway, New York, NY 10007.

Covergestaltung von Frauke Schneider nach dem Design von Jessie Gang

Coverabbildung © Sasha Vinogradova

E-Book Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 9783748802860

www.dragonfly-verlag.de

Facebook: facebook.de/dragonflyverlag

Instagram: @dragonflyverlag

Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.

Für alle Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Medienspezialistinnen und Medienspezialisten und alle Lehrerinnen und Lehrer, die gegen Bücherverbote kämpfen. Ihr seid der Grund dafür, dass diese Leute nicht gewinnen werden.

Zeitungsartikel

Die typisch amerikanische Familie Ralston und ihr perfekter Sommersitz

Photoreportage in der Zeitschrift LIFE, Juli 1932

Dr. Phillip Ralston aus New York City und seine Ehefrau, die berühmte Theaterschauspielerin Faye Ralston, verstehen sich zweifellos auf die Kunst, sich das Leben schön zu machen. Und sie haben eine ganze Menge Leben in ihrer Obhut!

Der Doktor adoptierte sechs seiner Kinder im Jahr 1915, als er während des Kriegs in England arbeitete. Ihr siebtes Kind Max hieß das Ehepaar vor vier Jahren willkommen. Die beiden leben den Großteil des Jahres in New York City und die älteren Kinder im Internat. Den Sommer verbringt man gemeinsam im privaten Paradies, das sich in der Region Thousand Islands befindet. Inzwischen nennt man es Ralston Island, früher war es unter dem Namen Cutter Island bekannt. Ihr prachtvolles Zuhause heißt Morning House. Für vier Millionen Dollar errichtet, soll es der Gesundheit und Kreativität seiner Bewohner dienlich sein.

»Immer wenn meine Kinder Talent in einem bestimmten Bereich an den Tag legen«, erklärt Dr. Ralston, »sorge ich dafür, dieses zu fördern.«

Zu diesem Zweck ließ Dr. Ralston vom Architekten P. Anderson Little aus Los Angeles ein zweistöckiges Spielhaus entwerfen, das auch in ein Märchen der Gebrüder Grimm passen würde. Ein herrliches Gebäude aus Stein mit Fenstern unterschiedlicher Größe und einem Turm an einer Seite. Die meisten Leute würden sich ein Spielhaus klein vorstellen – dieses besitzt die Ausmaße eines großen Einfamilienhauses. Das Erdgeschoss beeindruckt mit einer großzügigen Bibliothek, einem Kunstatelier und einem Studierzimmer. Der erste Stock besticht durch hohe Decken und einen großen offenen Raum mit verspiegelten Wänden und einer Ballettstange sowie einem Klavier und anderen Musikinstrumenten.

Das Familienleben folgt einem präzisen Zeitplan. Jeden Morgen wird um halb acht gemeinsam gefrühstückt. Dr. Ralston und seine Familie orientieren sich an der natürlichen Ernährung, wie sie von Institutionen wie dem Battle Creek Sanatorium empfohlen wird. Es gibt weder Fleisch noch Zucker, keinen Kaffee oder Tee. Stattdessen genießt die Familie große Portionen Joghurt, gekochtes Obst, Nussbratlinge, gedämpfte Erbsen und Eiercreme. Um acht treffen sich alle draußen auf dem Rasen und treiben in einheitlichen Turnanzügen Gymnastik. Die Jungen und Mädchen turnen gemeinsam. Anschließend schwimmt die Gruppe entweder Bahnen in einer durch eine Mauer abgegrenzten Lagune, die als Freiluft-Pool fungiert. Oder sie treten gegeneinander an, um herauszufinden, wer die Insel am schnellsten schwimmend umrundet.

»Meine Tochter Clara ist die beste Schwimmerin der Truppe«, erzählt Dr. Ralston stolz. »Niemand schwimmt schneller als sie zum Ufer und zurück. Wir arbeiten daran, sie zur nächsten Olympiade zu bringen, obwohl sie sich lieber aufs Tanzen konzentrieren möchte.«

Bis halb zehn ist das morgendliche Sportprogramm abgeschlossen. Für die Kinder folgen zwei Stunden Unterricht von Dr. Ralston. Zu den Fächern zählen Medizin, Chemie, Eugenik, Geschichte, Politik und Geografie. Mittagessen gibt es um zwölf – wieder mit nahrhaften naturbelassenen Speisen. Anschließend können die Kinder nachmittags ihren eigenen Interessen nachgehen. Um vier wird noch einmal eine Runde geschwommen. Bei Schlechtwetter wird im knapp vier Meter tiefen Pool, der sich im Untergeschoss des Hauses befindet, Tauchen geübt. Beim Abendessen lässt die Familie den Tag Revue passieren. Der Abend ist der Entspannung gewidmet, manchmal mit Spielen oder einem Kinofilm.

Man kann sich kaum einen gesünderen und idyllischeren Sommer vorstellen als bei den Ralstons im Morning House.

Tragödie um Morning House: Zwei Kinder tot

New York Times, Dienstag, 7. Juli 1932

Ein schrecklicher Schicksalsschlag hat die Familie von Arzt und Philanthrop Dr. Phillip Ralston getroffen. Das jüngste Kind, der vierjährige Max Ralston, wurde gestern Nachmittag ertrunken im St. Lawrence River gefunden. Vermutlich verließ das Kind sein Zimmer, während das Kindermädchen schlief, und versuchte, alleine schwimmen zu gehen. Nur Stunden später stürzte sich, von Trauer überwältigt, seine älteste Schwester, die 16-jährige Clara, vom Dach des vierstöckigen Hauses …

1

Petrichor. Damit fing alles an – mit einem bloßen Geruch. Kennt jemand dieses Wort? Ich habe es von Akilah Jones gelernt.

Akilah, Akilah, Akilah …

Zum ersten Mal sah ich sie in Französisch in der Neunten. Sie konjugierte sich damals mit ihrem ersten unregelmäßigen Verb die Seele aus dem Leib und trug einen weichen gelben Pullover, als mir klar wurde, dass ich in sie verliebt war. Ich wusste schon immer, dass ich auf Mädchen stand, aber als ich Akilah sah, da wusste ich es ganz sicher. Ich verstehe echt nicht, dass man Akilah sehen und sich nicht in sie verlieben konnte. Wie sie das Kinn hob. Ihre sich ständig verändernden Haare – geflochten, geglättet, natürlich, manchmal durchzogen von violetten Strähnen. In der Jazzband unserer Schule saß sie am Klavier. Aber sie spielte auch Gitarre. Sie lächelte, als würde sie den Witz, den du gleich erzählen würdest, schon kennen und bereits darüber lachen. Und ihr Lachen? Wie die Glocken einer Kathedrale.

Insgesamt war ich in vier Kursen mit ihr: in der neunten Klasse in Französisch I, in der zehnten in Biologie und das erste Halbjahr in Amerikanische Geschichte und in diesem letzten Jahr waren wir zusammen in Englisch III. Normalerweise hatte ich keine Gelegenheit, neben ihr zu sitzen, weil ich mit Nachnamen Wexler heiße und viele Lehrkräfte die Plätze alphabetisch besetzen. Aber unsere Englischlehrerin ließ uns an sechs Tischen im Raum sitzen, wo wir wollten. Leider kam ich am ersten Tag relativ spät und ihr Tisch war schon voll. Aber ich ergatterte einen ganz guten Platz in der Nähe und sonnte mich dort in der Wärme ihrer Herrlichkeit. Immer versuchte ich, optimal auszusehen, bevor ich in den Kurs ging. Aber ich spiele nicht in derselben Liga wie Akilah.

Ich bin in Ordnung. Ich heiße Marlowe Wexler und bin in Ordnung.

Mein Name klingt, als würde ich meine Zeit damit zubringen, in düsteren Gassen irgendwelcher Großstädte auf der Lauer zu liegen. Und zwar in einer dieser Gassen voller alter Kartons, Mülltonnen aus Metall und Katzen, die Sachen umstoßen und dazu laut miauen. Als gäbe es irgendwo einen Barmann, der meinen Namen kennt. Als hätte ich drei Exfrauen und würde mit zweien davon kein Wort mehr reden, hätte mit der dritten aber noch irgend so eine Sache am Laufen. Weil wir nie übereinander hinweggekommen sind. Mein Name klingt spannender, als ich es bin. Akilah war außergewöhnlich und ich in Ordnung - genau darin bestand das Problem.

Nie kam ich dazu, richtig Zeit mit ihr zu verbringen, bis zu jenem Sommer, als wir beide Jobs bei Guffy’s, dem Eisladen hier bei uns, bekamen. Guffy’s verkauft zweiunddreißig selbst gemachte Eissorten und die in der Gegend berühmte warme Karamellsauce. Wenn man seine Waffel mit Hot Bottom, also »heißem Po«, bestellt, dann kriegt man etwas Karamell unten eingefüllt und alle lachen, nur wir nicht. Denn man kann das nur soundsovielmal hören, bevor man am liebsten die Hand ins Waffeleisen legen möchte, nur um wieder irgendwas zu spüren.

Ich wusste nicht, dass Akilah auch dort arbeiten würde, bis ich zu meiner zweiten Schicht in einem T-Shirt voller Katzenhaare auftauchte (das ging in Ordnung, weil ich die Schürze von Guffy’s drüberzog). Dazu trug ich meine peinlichsten Shorts (denn die Kundschaft sieht einen ja nur ab der Taille). Sie stand in einem babyblauen Einteiler und einer Schürze hinter der Theke, formte eine Kugel Himbeer-Vanille und lächelte mit der Wattleistung eines Kraftwerks. Ich stolperte tatsächlich durch die Tür, als ich sie erblickte, und begriff, dass wir zusammen arbeiten würden. Das Aufregendste, was mir bis dahin passiert war. Wir waren Kolleginnen: Nur sie und ich hinter der kleinen Theke an zwei Abenden unter der Woche und einen ganzen Tag am Wochenende. (Zumindest bis ich den Dienstplan so manipuliert hätte, dass wir all unsere Schichten gemeinsam absolvierten. Das nahm ich mir fest vor.)

Damals lernte ich Akilah richtig kennen. Man konnte sich leicht mit ihr unterhalten. Wenn sie erzählte, eine Serie würde ihr gefallen, ging ich nach Hause und guckte genau die, bis meine Augen ganz trocken waren. Mochte sie einen Song, wurde der mein Soundtrack. Manchmal öffnet sich in meinem Gehirn eine Kammer und sagt: »Füll mich.« Ich will nicht behaupten, dass ich weiß, was ich tue. Ich sage nur, dass ich mein Gehirn wie einen Eimer vollmachen und diese Informationen mit mir rumtragen kann. In der Regel schwappt da auch nichts raus. Keine Ahnung, ob das smart ist, aber es half eindeutig dabei, Stoff zu sammeln, über den ich mit Akilah reden konnte.

»Weißt du, was mein Lieblingsgeruch ist?«, fragte sie eines Tages, als nichts los war und wir auf den nächsten Kunden warteten, der einen »heißen Po« wollte. »Petrichor.«

Ich wollte schon den Mund aufmachen und sagen: »Der Geruch eines Flugsauriers?« Doch irgendwas riet mir, ihn zuzulassen und nur wissend zu nicken. (Das ist übrigens ein Pterosaurus, was zugegebenermaßen doch ziemlich ähnlich klingt.)

»Der Geruch von Erde, kurz nachdem es geregnet hat. So nennt man den. Diesen ozonig erdigen Duft. Das ist mein absoluter Lieblingsgeruch.«

Am selben Abend verbrachte ich annähernd sechs Stunden damit, Bewertungen von Duftkerzen zu lesen, bis ich die beste Petrichor-Kerze des ganzen Internets gefunden hatte. Die kostete dreißig Tacken. Für dreißig Tacken erwartest du ein Qualitätsprodukt, nicht wahr? Ich bestellte die Kerze, zahlte noch acht Dollar für die Expresslieferung und schmiedete einen Plan.

Ich hatte nämlich noch einen weiteren Job. Und zwar kümmerte ich mich um das Cottage von Juan und Carlita, Freunden meiner Familie, am Lake Oneida, ungefähr zehn Minuten von uns zu Hause entfernt. Juan und Carlita lehren an der New York University, aber früher hatten sie Professuren an der Syracuse, wo mein Dad arbeitet. Sie kamen immer noch hin und wieder am Wochenende und in den Sommerferien. Ich kümmerte mich um das Häuschen, wenn sie nicht da waren. Wenn nötig, mähte ich den winzigen Rasen davor und goss die Blumen. Hin und wieder wischte ich Staub, staubsaugte und drückte die Toilettenspülung, damit sich kein übler Geruch bildete. Ich nahm auch die Post rein und sorgte ganz allgemein dafür, dass es bewohnt wirkte. Das war ein leichter Job, der mich nur ein paar Stunden pro Woche kostete. Und ich durfte mich dort aufhalten, wenn ich wollte, um zu lernen oder was auch immer zu tun.

Oder was auch immer.

Wir hatten nie darüber gesprochen, wie genau ich das Cottage nutzte, aber ich machte nie irgendwas Komisches dort. Keiner hatte je gesagt: »Du kannst da nicht mit einem Date hingehen, Marlowe.« Ich hatte den Eindruck, solange ich verantwortungsvoll damit umging und der Zustand, in dem ich das Haus hinterließ, besser war als vorher, wäre alles gut. Und es war auch alles gut. Bis zu dem Abend mit dem Petrichor.

*

Meine Eltern hatten bei einer Tombola einen Gutschein für die Cheesecake Factory gewonnen, den sie mir schenkten. Den bewahrte ich acht Monate lang in meiner Geldbörse auf, als wäre er mein einziges Erbe, zu wertvoll, um ihn sofort zu nutzen. Dies war die Gelegenheit, von der ich gar nicht gewusst hatte, dass ich auf sie wartete. Als ich eines Abends die Softeis-Maschine putzte, drehte ich mich zu Akilah um.

»Ich hab da so einen Gutschein für die Cheesecake Factory«, meinte ich achselzuckend. »Den muss ich einlösen. Möchtest du …«

Ich schluckte etwas Luft.

»… mitkommen?«

Sie schaute von der Toppings-Bar, die sie gerade auffüllte, über die Schulter zu mir.

»Klar«, antwortete sie. »Einen super Gutschein kann man nicht verfallen lassen.«

Ich hatte den Dienstplan schon studiert und wusste, dass wir beide am Donnerstagabend frei hatten. Jetzt ging ich zu dem Ausdruck und las ihn, als wären das ganz neue Informationen.

»Wir haben … oh, wir haben beide am Donnerstag frei. Hast du …«

»Überhaupt nichts anderes vor«, sagte sie. »Machen wir. Klingt lustig.«

Von da an bis zum Donnerstag quälte ich mich durch jede einzelne Minute. Ich warf jedes Kleidungsstück, das ich besaß, auf mein Bett und versuchte zu entscheiden, was ich anziehen sollte. Zum Geburtstag hatte ich eine pfirsichfarbene Bluse mit weißen Tupfen bekommen (wenn man die Augen ein bisschen zukneift, erkennt man, dass die Tupfen kleine Pferde sind). Für mich ist das mein Glücksshirt, obwohl es mir bis jetzt noch kein Glück gebracht hat. Manchmal musst du einfach an dein Shirt glauben. Mit meinen Haaren probierte ich alles Mögliche aus, aber das führte zu nichts. Ich habe rotbraunes Haar, dessen Struktur sich am besten als unentschlossen bezeichnen lässt. Ist es lockig? Ist es glatt? Hält es, wenn ich es hochstecke? Es weiß all das nicht. Am besten fragt man es gar nicht. Wenn ich zick möchte, macht es zack. Also ließ ich es einfach offen, damit es tun konnte, was es meinte, tun zu müssen.

Ich holte sie ab. Übrigens fahre ich einen Smart, das kleinste Auto der ganzen weiten Welt. Es ist rot, und deshalb sieht es aus, als würde ich in einem Apfel aus einem Cartoon rumfahren. Das Auto habe ich von meinen Großeltern geerbt, die es sich gekauft hatten, um es in Key West zu benutzen, wo sie leben. Doch dann fanden sie, es würde ihr Image ruinieren. Also bekam ich es, weil sie es für ein vernünftiges Fortbewegungsmittel hielten, mit dem ich zur Schule und zurück käme, mit dem ich aber nichts im Ansatz Gefährliches anstellen konnte. Wie sollte ich zu einer verrückten Smart-Tour einladen? Steig ein, Nobody, wir machen eine Fahrt im Schneckentempo und definitiv nicht auf dem Highway.

Aber immerhin war es ein Auto, und es gab sein Bestes, auch wenn es sehr klein war. Dafür liebte ich meinen Smart.

Akilah trug weiße Shorts und ein rotes Top, das mir neu vorkam. Ihre Box Braids hatte sie zu einem eleganten Bun hochgesteckt und zum Teil mit einem roten Tuch umwickelt. Akilah war immer gut geschminkt, aber ich sah ihr an, dass sie sich besondere Mühe gemacht hatte: mit einem weißen Liner in Richtung ihrer Nase, einem dunklen im äußeren Augenwinkel und zwei Schichten Gelb und Orange auf den Lidern. Das Ganze wirkte wie zwei Sonnenaufgänge in ihrem Gesicht.

»Du siehst hübsch aus«, sagte sie. »Dein Shirt gefällt mir.«

Ich bemühte mich, nicht im Sitz zu versinken. War das etwas Gutes? Oder sah ich normalerweise fürchterlich aus, und sie war nur froh, dass ich mir Mühe gegeben hatte?

Oft geniere ich mich für mich selbst, aber als ich an jenem Abend mit Akilah Jones an meiner Seite in die Cheesecake Factory marschierte, kam ich mir vor, als würde ich zum ersten Mal voll und ganz Teil der zivilisierten Gesellschaft werden. Ich war die beste Version meiner selbst, erfüllt von einem noch nie dagewesenen Selbstvertrauen. Ich erwartete jetzt nicht, dass jemand aufstand und applaudierte, aber wenn es passiert wäre, hätte ich es akzeptiert. Es hätte Sinn ergeben.

»Ich mag immer am liebsten die Vorspeisen«, sagte sie, als wir in die Speisekarte schauten. »Sollen wir ein paar von denen nehmen und sie uns teilen?«

Teilen bedeutete, dass die Sache gut lief. Wir würden nicht mein Essen hier und ihrs dort haben. Es wären unsere Vorspeisen, die wir zusammen genießen würden. Wir ließen uns Mini-Burger, Krabbenbällchen, Kartoffelstäbchen und frittierten Blumenkohl auftischen.

»Ich komme mir ein bisschen blöd vor«, sagte sie, »aber ich hab dir was mitgebracht. Wir haben doch letztens über Make-up geredet …«

Also, Akilah hatte über Make-up geredet. Ich hatte gemeint, dass ich ziemlich schlecht darin sei, Farbpaletten falsch gebrauchte und nie begriff, warum die Hälfte der Farben überhaupt da war. Grundsätzlich hatte ich meine Ungeschicklichkeit beklagt.

»… und dann wurde mir klar, dass es eine perfekte Lippenstiftfarbe für dich gibt. Hier …«

Sie griff in ihre große rote Tasche und holte einen goldenen Lippenstift heraus. Nachdem sie die Kappe abgezogen hatte, bedeutete sie mir, ich solle ihr meine Hand geben. Meine Hände waren kalt, weil ich damit das Glas umklammert hatte. Ich wollte ihr keine kalte, teilweise nasse Hand geben, aber gleichzeitig wollte ich ihr unbedingt eine Hand reichen. Schließlich streckte ich eine Hand aus, und sie nahm sie. Als sie sie hielt, berührte meine Handfläche ihre (die so warm und weich war). Behutsam malte sie eine Linie auf meinen Handrücken. Das war ein fröhliches Hellrosa, nichts, was ich selbst ausgesucht hätte, aber hübsch anzusehen.

»Midnight Rose«, sagte sie. »Ich dachte, die Farbe würde dir stehen. Gefällt sie dir? Weil du gemeint hast, deine Lippen würden dünn aussehen, was ich nicht finde, aber ich denke, das würde dir stehen.«

In meinem Kopf drehte sich alles. Akilah Jones hatte sich meinen Mund angesehen. Sie hatte mir einen Lippenstift gekauft.

Wir würden uns küssen.

Akilah Jones würde mich küssen, und dann würde ich in den Himmel aufsteigen, weiter und immer weiter, unterwegs könnte ich die Internationale Raumstation abklatschen, bevor ich in die entferntesten Winkel des Weltalls vordrang. Nichts war real, und doch waren all die Storys wahr. Das meinten die Leute, wenn sie sagten, Amors Pfeil hätte sie getroffen. Ich hatte das Gefühl, ein Blitz würde an meinem Scheitel einschlagen und mich seltsamerweise an der rechten Hüfte wieder verlassen. Auf meinem Platz in unserer Nische zuckte ich ein wenig zusammen.

»Ist er okay?«, sagte sie. »Du brauchst ihn auch nicht zu behalten.«

»Nein! Nein, nein. Ich liebe ihn. Ich …«

»Probier ihn aus.«

Ich nestelte ein bisschen an meinem Handy herum und sah mein eigenes lächerliches Gesicht auf dem Display, während ich den Lippenstift benutzte. Sie legte eine Serviette über ihren Zeigefinger und tupfte behutsam ein bisschen überschüssige Farbe weg.

»Steht dir gut«, sagte sie. »Du siehst toll aus. Ich meine, auch ohne, aber …«

Mein echtes, biologisches Herz stand wirklich kurz vor der Explosion. Es würde meine Rippen sprengen und meine Brust mit Blut fluten. Ich zwang mich, etwas zu sagen, und betete, dass ich mich nicht vor lauter Aufregung spontan übergeben würde.

»Die Farbe gefällt mir. Ich liebe sie. Die Farbe, meine ich.«

Sie lachte dieses helle Lachen purer Freude, sodass ich mich wieder fing und meinen Vorschlag loswerden konnte.

»Ich kümmere mich um dieses Haus am See«, sagte ich. »Ein Holzhaus, das ich benutzen darf. Hast du vielleicht Lust, es dir anzusehen oder so …?«

In der Pause, bevor sie antwortete, starb ich tausend Tode, doch sie lächelte und sagte: »Na klar. Ja.«

Geschafft. Restaurant-Gutschein. Und jetzt schnell, schnell, schnell mit dem Smart zum See.

Es hatte angefangen zu regnen. Der Smart mag keinen Regen, weil er so winzig ist wie eine kleine Spinne und fürchtet, weggespült zu werden. Keine Ahnung, wie ich es schaffte zu fahren, denn meine Hände zitterten, und ich umklammerte das Lenkrad so fest, dass es eigentlich hätte brechen müssen. Ich hatte dafür gesorgt, dass das Haus sauber war und die Sitzkissen im kleinen Wohnzimmer einfach perfekt bereitlagen. Mein Handy hatte ich korrekt mit den Lautsprechern verbunden, weil sie dazu neigten zu streiken. Für die Playlist hatte ich alles berücksichtigt, was sie je über Musik erwähnt hatte, die sie mochte. Die Petrichor-Kerze stand auf dem Tisch am Fenster, damit ihr Duft zu uns wehen konnte. Während Akilah sich in dem gemütlichen Wohnzimmer umsah, zündete ich mit zittrigen Fingern die Kerze an.

»Die hab ich besorgt«, sagte ich so beiläufig wie möglich, »weil du mal erwähnt hast, dass du den Geruch von Petrichor magst …«

Akilah wirbelte herum, um zu sehen, wovon ich redete. Dann fiel ihr Blick auf das flackernde Flämmchen. Es zuckte ein bisschen, bevor es eine große Portion von dem Sauerstoff nahm, der durch das leicht geöffnete Fenster reinwehte. Endlich brannte der ganze Docht, und der Duft begann, sich auszubreiten.

»O mein Gott«, sagte sie. »Marlowe, das ist …«

O nein. O nein. Was. Was?

»… umwerfend. Das ist das beste erste Date, das ich je hatte.«

Date.

Ich musste mich hinsetzen, weil meine Beine mich nicht mehr trugen. Sie ließ sich auf das Kissen neben mir plumpsen. Es regnete und donnerte – ein Zeichen! – und da war diese Wolke aus Petrichorduft im Raum.

»Ich bin echt froh, dass du mich gefragt hast, ob wir zusammen ausgehen wollen«, sagte Akilah. »Weil ich mich selber nicht getraut hätte, dich zu fragen.«

Küssen ist eine seltsame Sache. Wenn man über das Konzept nachdenkt, ist es eigentlich eklig. Absolut nicht vorstellbar, dass es funktioniert. Es sollte irgendwas Eleganteres geben, als auf die Öffnung zum Essen und Reden von jemandem zu schmatzen. (Ich weiß, ich bin eine Dichterin. Gebt Bescheid, wenn ich eure Karten zum Valentinstag schreiben soll.) Aber kaum spürte ich diesen kleinen Luftstoß aus ihren Nasenlöchern, als sie näher kam, kaum roch ich den Duft ihres Shampoos, berührte ich die kühle, weiche Wange und spürte ihre Lippen auf meinen … da schien mein ganzer Körper dahinzuschmelzen. Mein Trip zur Raumstation ISS begann. Gleich würden die Astronautinnen und Astronauten Marlowe Wexler am Fenster vorbeischweben sehen. Ich verlor jedes Zeitgefühl, während wir die Arme umeinanderlegten und rücklings auf die Kissen sanken. Die Freude ihres Anblicks wurde nur übertroffen von dem herrlichen Gefühl, mich an sie zu pressen und sie an mich. Akilah rollte mich sanft auf den Rücken und war dann über mir. Alles war hell – sogar durch meine geschlossenen Lider spürte ich einen leuchtenden Schein, als würden wir gemeinsam Licht erzeugen. Und Wärme. Und leises Knistern. Irgendwas Großes, Orangefarbenes, das ich nur entfernt wahrnahm, befand sich mit uns im Zimmer. In meinem Zustand von Seligkeit hieß ich es willkommen. Klar, neues, helles orangenes Ding, häng mit uns ab. Alles ist perfekt, jeder ist perfekt, ja, du auch, orangefarbenes Ding. Die Welt ist warm und wunderbar und …

Plötzlich löste Akilah sich von mir und schrie auf.

Der große orangefarbene Freund – dieser Besucher – war eine Feuerwand, die sich von dem kleinen Tisch, auf dem die Kerze stand, über die sich blähenden Vorhänge und bis zur Zimmerdecke ausgebreitet hatte.

Ich würde gerne erzählen, dass ich furchtlos und beherrscht reagierte. Dass ich sie hinter mich zog, um sie vor den Flammen zu schützen, und dann in die Küche rannte, um einen Feuerlöscher zu holen. Denn Juan und Carlita sind so verantwortungsbewusste Leute, die einen Feuerlöscher hätten und den natürlich in der Küche aufbewahrten. Und dann wäre ich damit zurückgerannt, hätte die Vorhänge gelöscht und Akilah zur Tür hinaus in Sicherheit gebracht. Sie hätte gerufen: »Marlowe, du hast mir das Leben und das Haus gerettet!« Anschließend hätten wir uns im Mondschein am See geküsst und später mit unseren Enkelkindern darüber gelacht.

Leider lief es ganz anders.

Ich weiß noch, dass ich herumlief und sagte: »Wir müssen es löschen, wir müssen es löschen.«

Da stieß mich Akilah schon zur Tür hinaus und rief die Feuerwehr.

Ich weiß auch noch, dass ich versuchte, einen Blumenzwiebelpflanzer in der Vogeltränke mit Wasser zu füllen. Anscheinend hatte ich vergessen, dass solche Pflanzgeräte unten ein Loch haben und Vogeltränken kaum genug Wasser enthalten, um ein brennendes Haus zu löschen.

Außerdem weiß ich, dass ich schon überlegte, in meinem winzigen Auto im Schneckentempo bis nach Kanada zu fahren, um dort ein neues Leben anzufangen.

Und ich weiß, dass ich auf dem kleinen Rasenstück stand und Rotz und Wasser heulte, während Akilah den Löschzug heranwinkte und den Nachbarn Warnungen zurief. Die waren alle angerannt gekommen, um zu sehen, wie die Flammen an einer Seite des Cottage bis in den Himmel schlugen.

An dieser Stelle endete der Teil des Abends, der ein Date gewesen war.

2

Ich lüge nicht gern. Und sowieso hätte mir niemand geglaubt. Das ist die Sache mit Lügen – bestenfalls eignen sie sich als temporäre Maßnahme. Die Wahrheit ist immer da. Sie liegt auf dem Grund. Das Feuer hat sich nicht reingeschlichen. Ich habe es in Form einer Kerze mitgebracht.

Zuerst gab es etwas Verwirrung darüber, was wir beide in dem Haus gemacht hatten. Denn wir waren nicht Juan und Carlita Manzano-Solis, beide Professoren an der NYU, sondern zwei heulende Teenager, die sich in Servietten von Guffy’s Ice Cream schnäuzten. Ich erklärte, begleitet von immer lauteren Schluchzern, dass ich mich für die beiden um das Haus gekümmert und Akilah im Rahmen eines Dates hergebracht hatte. Aus diesem Anlass hatte ich ihr diese besondere Kerze geschenkt und alles täte mir echt, echt, echt leid. Sie brachten uns jeweils eine Decke und riefen dann Juan und Carlita an. Meine Eltern kamen. Ihre Eltern kamen. Alle kamen – Feuerwehr und Krankenwagen, Polizei, Rettungssanitäter, Nachbarn, völlig Fremde, die einfach mal filmen wollten, wie ein Haus niederbrennt, um dann das Video zu posten. Es war das Ereignis des Sommers. Ihr hättet dabei sein sollen.

Die Brandermittler bestätigten auf der Basis unserer Information und ihrer Erkenntnisse, dass die Kerze explodiert war. Wie ich von tausend Google-Recherchen weiß, machen Kerzen so was manchmal. Nicht oft, aber manchmal. Deshalb wollte ich, dass ihr wisst, ich hatte dreißig Dollar ausgegeben. Dafür erwartete ich ein gutes Produkt mit einem netten Duft. Und fairerweise muss man sagen, sie hatte einen tollen Duft. Bis sie explodierte.

Das Feuer verschlang eine ganze Seite des Hauses. Was noch stand, war von Rauch und Wasser beschädigt. Es hieß, ohne den Regen wäre wahrscheinlich alles niedergebrannt. Juan und Carlita kamen aus New York City heraufgefahren, um die verkohlten Reste ihres Glücks in Augenschein zu nehmen. Ich kenne die beiden schon fast mein ganzes Leben lang – mein Dad lernte sie kennen, als ich drei oder vier war. Sie sind fast wie Onkel und Tante für mich, deshalb reagierten sie auch schockierend nett. »Es war ein Unfall«, sagten sie. »Wir sind nur froh, dass dir nichts passiert ist«, sagten sie. »Häuser kann man ersetzen, Menschen nicht«, sagten sie.

Aber sie sagten nichts in der Art von: »Toller Job, Marlowe! Du hast es geschafft! Du hast das Haus tatsächlich abgefackelt!« Juan und Carlita waren sichtlich traurig darüber, dass ihr Haus zerstört war. Ihre Stimmen klangen tonlos. Sie waren gekommen, um sich davon zu überzeugen, dass mir wirklich nichts fehlte, und um uns zu versichern, dass die Feuerwehr gesagt hatte, es sei ein Unfall gewesen. Ich schätze, das bedeutete, sie gaben mir die Schuld, aber sie hatten jeweils so viel Therapie hinter sich, dass sie alle schlimmen Wendungen den Launen des Universums zuschrieben. (Funktioniert Therapie nicht so?) Sie blieben nicht lange, und mir fehlte der Mut, den Kopf zu heben und sie direkt anzusehen. Denn wir wussten alle, dass es mir zwar offiziell erlaubt gewesen war, mich im Haus aufzuhalten, aber ich hätte trotzdem nicht dort sein sollen. Was ich getan hatte, war nicht in Ordnung. Ich hatte die Situation ausgenutzt, und jetzt war ihr Haus weg.

Nachdem ich zwei Tage zu Hause geblieben war, tauchte ich zu meiner Schicht mit Akilah bei Guffy’s auf. Ich trug einen von Dads alten Hoodies, was ein bisschen an den Unabomber erinnerte, aber wenigstens konnte ich so mein Gesicht verstecken. Ich tat mir Kopfhörer rein und ging nach hinten, um Sachen zu machen, vor denen wir uns sonst immer drückten, etwa den Bestand der Zutaten für die Toppings-Bar kontrollieren. Damit war ich so schnell fertig, dass ich mir anschließend neue Jobs ausdachte. Ich sortierte die Behälter nach ihren Größen, wischte Regale und Wände mit scharfem Reiniger ab und tobte mich an der Labelmaschine aus. In der Kammer mit Putzmitteln, Labeln und meinem Schmerz war ich relativ sicher. Nur wenn sich eine Schlange bildete, kam ich raus, versteckte mich aber wie ein Ghul in meinem Hoodie.

Akilah kümmerte sich um die Kundschaft. Ich schaffte es nicht, sie anzusprechen. Immer wenn ich nach vorne kam, um zu helfen, bemerkte mich jemand und sagte leise etwas zu seiner Begleitung. Es wurde geguckt, getuschelt und hektisch ins Handy getippt. Anscheinend kursierte die Nachricht, dass der Feuerteufel wieder bei Guffy’s jobbte. Ich hatte keine Ahnung, wie die Story sich so schnell verbreitet hatte. Aber so ist das mit Storys ja immer, oder? Immerhin wusste jeder, dass es meine Schuld war, nicht Akilahs. Ich hatte den Schlüssel gehabt, ich hatte die Kerze mitgebracht.

Die Bestellungen von Hot Bottoms waren endlos und meist von einem unterdrückten Lachen begleitet, das wie ein Furz klang. Als ich auf mein Handy schaute, hatten irgendwelche Leute Feuer-Emojis in den Kommentaren zu meinen Posts hinterlassen, GIFs aus Firestarter oder dieses gruselig grinsende kleine Mädchen, das vor einem brennenden Haus steht.

Ich änderte meine Einstellungen von öffentlich auf privat.

Am Ende der Schicht nahmen wir uns schweigend die gratis Mitarbeiterportion (wir durften uns pro Schicht einen Becher in mittlerer Größe nehmen – wahrscheinlich die beste Sonderzulage überhaupt). Akilah nahm Minze-Chocolate-Chip mit Malzpulver und ich als symbolische Geste Rocky Road, obwohl ich eigentlich Moose Tracks am liebsten mag.

»Also, äh …«, begann sie, nachdem wir zugemacht und die Tür abgeschlossen hatten. »Bist du …«

Ich zog an den Bändern meiner Kapuze und verschwand wieder ein bisschen in meiner Höhle.

»Okay? Also, ähm … ich … an dem Abend, als wir in der Cheesecake Factory waren, habe ich gesehen, dass die Leute suchen. Ich habe mich beworben, und heute Morgen haben sie angerufen. Ich gehe zum Vorstellungsgespräch. Die Trinkgelder … sind da höher als hier. Und ich spare gerade auf ein neues Keyboard …«

Die Welt schien in meinem leeren Becher zu verschwinden wie in einem Abfluss. Ich verstand. Wir hatten ein einziges Date, und ich hatte ein Haus niedergebrannt. Warum sollte sie – das schönste Mädchen, das ich je gesehen hatte – sich an eine Freundin binden, die quasi eine Brandstifterin war?

»Das ist toll«, sagte ich. »Viel Glück.«

Dann stieg ich in mein winziges Auto, fuhr im Schneckentempo nach Hause und blieb dort.

Am nächsten Tag meldete ich mich krank. Am übernächsten auch. Ich ging in mein Zimmer, machte die Tür zu und ghostete die Welt. Irgendwann feuerte Guffy’s mich, weil ich mich nicht mehr blicken ließ. Mein schlechtes Gewissen wurde immer schlimmer. Ich fühlte mich schlecht, weil ich Juan und Carlita ausgenutzt hatte. Wegen des Feuers, Unfall hin oder her. Ich fühlte mich schlecht, weil ich nicht auf Nachrichten reagierte, weil ich nicht zu Guffy’s ging, weil ich eine Loser-Tochter war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Es wurde immer schlimmer, doch ich schien nach mehr zu verlangen. Ein bisschen war ich wie dieser Junge, der bei einem Hexenprozess der Zauberei angeklagt wurde und dem man schwere Steine auflud, um ein Geständnis aus ihm herauszupressen. Doch das Einzige, was der Junge sagte, war: »Mehr Gewicht.« Nur dass es bei mir nicht um Hexerei ging, sondern darum, wie erbärmlich ich war. Ich war eine Schuldsammlerin.

Meine Rettung kam völlig unerwartet. Nachdem mein selbst auferlegtes Exil schon ein paar Tage gedauert hatte, zerrte Mum mich aus meinem Zimmer. Wir hatten Besuch, und zwar von Mx. Gibson, dier Geschichte unterrichtete. Sier saß am Küchentisch und trank Apfeltee. Ich verstand mich mit Mx. Gibson – sier wohnte nur ein paar Häuser von uns entfernt und ließ mich zusätzliche Lektüre aussuchen, um ein paar Punkte extra zu sammeln. Wie gesagt mochte ich Mx. Gibson, aber ich hatte keine Ahnung, warum sier jetzt in unserer Küche saß.

(Ich möchte hier festhalten, dass ich noch andere Freundschaften habe. Aber Ziel dieser Übung ist ja, euch zu erzählen, was in Morning House passiert ist, und dabei spielen meine Freundschaften nicht wirklich eine Rolle. Es soll also genügen, dass es sie gibt. Sie hatten mir drei Jahre lang zugehört, wenn ich von Akilah redete, und jetzt ghostete ich sie auch. Das ist das Schwierige am Geschichtenerzählen – du kannst nicht alles erzählen. Du musst auswählen, was relevant ist, und die Geschichte um die Fakten herumbauen. Oder zumindest um die Fakten, so wie du sie haben möchtest. Aber zurück zu Mx. Gibson am Tisch mit dem Tee.)

Erst gab es eine Runde »Wie geht’s?«, auf das ich mit einem Murmeln antwortete. Dann kam sier direkt zur Sache.

»Hör zu, wie wäre das, wenn du für eine Weile von hier verschwinden könntest?«

Das klang nach einem guten Anfang, vor allem wenn es bedeutete, mich mit einer einzigen Kartoffel und einer Abschiedsnachricht auf einem Zettel zum Mars zu schicken.

»Eine Freundin von mir ist Geschichtsprofessorin in Syracuse und wohnt Upstate in Clement Bay. Sie arbeitet gerade an der Geschichte eines Orts namens Morning House. Hast du schon mal davon gehört?«

Das klang nur vage bekannt, also schüttelte ich den Kopf.

»Es handelt sich um ein Anwesen auf einer der Thousand Islands, und zwar auf Ralston Island. In der Familie, der es gehörte, ereignete sich eine Tragödie, sodass sie das Haus in den 1930er Jahren aufgab. Von da an stand es leer. Kürzlich wurde die Insel an ein Unternehmen verkauft, aber Belinda bekam den Auftrag, einen Sommer lang der Öffentlichkeit Zutritt zu verschaffen. Eine Gruppe einheimischer Teenager wohnt jetzt dort, und sie arbeiten als Guides. Sie hat eine Person zu wenig und sucht jemand mit rascher Auffassungsgabe. Da dachte ich an dich. Und ich dachte mir, dass du vielleicht gerne …«

»Die Stadt verlassen möchtest?«, sagte ich.

»Den Rest des Sommers auf einer herrlichen Insel verbringen und Leute durch eine Villa führen möchtest. Es gibt eine Bucht zum Schwimmen, und das Essen ist inklusive. Die Bezahlung ist … okay. Wahrscheinlich ungefähr so viel, wie du bei Guffy’s verdient hast. Aber es wäre eine gute Gelegenheit und würde meiner Freundin helfen. Falls du dafür zu haben wärst, könnte sie dich sofort brauchen. Den historischen Hintergrund müsstest du dir relativ schnell anlesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dir das vielleicht wirklich Spaß macht.«

Der Vorschlag stand in krassem Gegensatz zu meinem aktuellen neuen Plan für den Sommer, nämlich mich erstens in unserem Haus zu verstecken und zweitens in Luft aufzulösen.

Aber was sollte ich sonst tun? Das Mädchen meiner Träume hatte ich verloren. Mein Job war weg, und wer würde mich jetzt noch einstellen? Meine Eltern würden mich maximal noch drei weitere Tage schmoren lassen und dann verlangen, dass ich rausging und irgendwas machte. Ein Job an einem weit entfernten Ort war das Beste, was mir passieren konnte.

»Klar«, sagte ich und zwang mich zu einem Lächeln. »Klingt toll.«

8. Juli 1932

Clara Ralston öffnete träge ihre Augenlider und stöhnte. Sie überlegte, sich zu übergeben, versuchte es ein paarmal mit Rülpsen und stellte dann fest, dass ihr Magen stabil war. Sie hatte es maximal mit einem mittelschweren Kater zu tun. Gemäß dem Wecker neben ihrem Bett war es 7:26 Uhr. Sie zwang sich zum Aufstehen, spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht und unter die Achseln und zog dann eine längere weiße Shorts sowie eine kurzärmelige weiße Bluse mit einem großen, an der Brust aufgestickten R an.

Clara war Tänzerin. Sie beherrschte schnelle Schritte und besaß einen außerordentlichen Gleichgewichtssinn. Also rannte sie, immer drei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe runter. Als Nächstes schlitterte sie über das spiegelglatte Fischgrätenparkett der großen Eingangshalle und ins Frühstückszimmer, wo ihre Familie vor ihrem Jogurt saß. Genau in dem Moment, als der Zeiger der Wanduhr auf 7:31 Uhr vorrückte, ließ sie sich auf ihren Stuhl fallen.

»Du bist spät dran«, sagte ihr Vater mit einem Lächeln. Er achtete streng auf die Einhaltung seiner Routinen, aber das hier war ein Teil davon. Clara erschien immer als Letzte. Normalerweise schaffte sie es, bevor der Minutenzeiger weiterrückte. Ihre Ankunft war stets das Signal für den Beginn des Frühstücks.

An ihrem Platz erwartete sie immer eine Portion Joghurt mit irgendwelchem Obst – heute Brombeerkompott. Der Joghurt war nicht verhandelbar und wurde zu jeder Mahlzeit serviert. Die Leute aus der Bewegung für natürliche Ernährung waren besessen von Verdauung, und Joghurt galt ihnen als lebensnotwendig. Als sie klein war, dachte Clara tatsächlich, sie würde sterben, wenn sie ihn nicht täglich aß. Deshalb war sie auch entsetzt gewesen, als sie zum ersten Mal ins Internat kam und sich die Teller ihrer Mitschüler ansah – voll mit Speck, Würstchen oder Pfannkuchen, die in Sirup schwammen. Kein Joghurt weit und breit – bis auf die, die vor ihr, Victory und Unity standen. Da wurde ihr erstmals bewusst, dass ihre Familie etwas seltsame Gewohnheiten hatte und sie sich damit bei anderen Kindern nicht unbedingt beliebt machen würde. Nach einer Woche wechselte Clara zu Pfannkuchen und Würstchen – und probierte damit erstmals Fleisch und Zucker. Von da an war sie ein Fan aller süßen und fleischigen Sachen.

Clara schaffte es, den Joghurt ohne gewaltsame Reaktion ihres Körpers runterzukriegen. Tatsächlich schien er ihren Zustand sogar zu verbessern. Sie fühlte sich jetzt ein wenig wacher als bei ihrer Ankunft. Die Spitzenvorhänge an den Fenstern bauschten sich leicht im Luftzug. Claras Kopf begann, im selben Rhythmus zu pochen. Sie sah, wie Faye ihre Post durchging. Bevor sie Claras Vater geheiratet hatte, war sie Sängerin gewesen. Täglich schrieben ihr Freundinnen aus der Stadt und hielten sie über den ganzen Broadway-Tratsch auf dem Laufenden. Wenn sie das mitbekam, gab es Clara vor Neid immer einen Stich. Sie erhielt nicht täglich einen Stapel Briefe von Schauspielern und Tänzerinnen. Und wenn sie nicht bald in die Stadt zurückkehrte und eine ordentliche Tanzausbildung machte, würde es auch niemals dazu kommen. Jeder Tag, den sie nicht in New York verbrachte, war ein vergeudeter Tag, eine vertane Chance.

»Also«, begann ihr Vater, »ich habe einen Anruf von dem Reporter und dem Fotografen der Zeitschrift Life bekommen. Ihr Boot verlässt Clayton um acht, dann werden wir sie am Steg begrüßen. Sie möchten Aufnahmen von unserem Morgentraining machen. Also wollen wir hier ein, zwei Minuten früher fertig sein.«

Natürlich. Die Sache mit Life, die sie bisher erfolgreich verdrängt hatte.

»Was wollen die über uns wissen?«, fragte Unity.

Unity. Strahlend wie der junge Morgen. Nie würde sie einen Kater haben. Sie glaubte alles, was ihr Vater sagte. Als braves Mädchen war sie gern auf der Insel, fern von allen anderen. Das machte es ihr leichter. Das machte es ihnen allen leichter. Oder wenigstens den meisten. William nicht. Der saß Clara gegenüber und spähte unter seinen langen blonden Wimpern zu ihr hin. Sie schenkte ihm ein halbes Lächeln und deutete ein Würgen an. Daraufhin rollte er mit den Augen und verbiss sich das Lachen.

»Unsere Gewohnheiten«, sagte Vater. »Unsere Familienstruktur. Die Vorzüge von gesunder Ernährung und Sport, solche Sachen. Esst auf!«

Vater war hibbelig. Er fand es aufregend, in das Magazin zu kommen. Faye offenbar weniger. Aber sie war auch schon früher in Zeitschriften gewesen. Auch auf den Titelseiten. Faye hatte so viel aufgegeben, und wofür? Die Verantwortung für sechs Kinder, den Verzicht auf Glamour in ihrem Leben, um hier auf dieser Insel zu hocken, Joghurt zu essen und den ganzen Tag über Erziehung und Verdauung zu reden. Clara durfte gar nicht länger darüber nachdenken, sonst wurde sie wütend. Wie hatte Faye es wagen können, dem Broadway den Rücken zu kehren? Das würde Clara niemals tun, so viel war sicher. Sie würde sich an die Bühnenbretter krallen, sodass man sie niemals von dort wegbrächte.

Als die Schälchen leer waren, bedeutete Phillip ihnen mit einer Geste, dass sie jetzt den Tisch verlassen durften. Clara nahm einen letzten großen Schluck Wasser, stand auf und ging neben Edward hinaus.

»Ich schätze, wir sind heute die Zirkusponys«, meinte sie zu ihm. »Diese Leute kommen, um uns durch die Manege laufen zu sehen.«

»Weil wir außergewöhnlich sind«, sagte Unity, die von hinten zu ihnen aufschloss.

»Weil wir irre sind«, bemerkte Edward.

Clara grinste. Gott sei Dank dachte jemand anders das auch.

*

Die sechs älteren Ralston-Kinder plus Phillip und Faye standen am großen Empfangssteg, wo nur selten jemand empfangen wurde. Zwar hatten sie hin und wieder einen Gast, aber sie pflegten keinen gesellschaftlichen Umgang wie alle anderen hier auf den Inseln an der Millionaires Row. Den ganzen Tag lang legten bei den Häusern der Nachbarn Boote an und ab. Boote voller lachender Menschen, Boote, auf denen gesungen und musiziert wurde. Abends konnte man auf anderen Inseln ganze Orchester spielen hören. Und viel Gelächter.

Nur sehr wenige erlebten die mit Seide tapezierten Gästezimmer der Ralstons, ihr elegantes Speisezimmer oder den sonnigen Frühstücksraum. Eventuell kamen sie zum Tennis oder um ihren Vater zu konsultieren, aber im Allgemeinen blieb niemand über Nacht im Morning House, so wie es in den anderen Villen am Fluss üblich war. Außer Phillip wussten auch alle, warum – weil die Leute das Essen hassten. Gäste mochten ohne Cocktails auskommen, und zum Frühstück konnten sie für sich allein einen Kaffee auf ihrem Zimmer trinken, aber die Mahlzeiten im Familienkreis waren unerträglich. Vielleicht gefielen ihnen auch dieses Haus mit den sieben Kindern, die strengen Zeitpläne und die Sportbesessenheit nicht. Vielleicht waren die Ralstons einfach zu … außergewöhnlich, wie Unity meinte.

Zu seltsam. Sie waren zu seltsam.

Doch sie hatten all die Sachen, um andere zu beeindrucken, selbst wenn sie nicht unbedingt dafür gedacht waren. Clara sah, wie die beiden Neuankömmlinge das steinerne Bootshaus, die Lagune mit den schwarzen Schwänen, den Springbrunnen und die alles überragende Riesenvilla in Augenschein nahmen.

»Was für ein prachtvoller Anblick«, sagte der Reporter. Es war leicht zu erkennen, wer von beiden der Reporter und wer der Fotograf war. Denn einer trug zwei Taschen voller Ausrüstung und hatte eine Kamera um seinen Hals hängen. Er schien bestens ausgestattet, um die Ralstons zu dokumentieren.

»Ja, es ist ganz in Ordnung, nicht wahr?« Phillip Ralston drehte sich um und betrachtete Morning House, als hätte es sich eben erst hinter ihm angeschlichen.

»Es ist mehr als ganz in Ordnung, würde ich sagen.«

Man stellte sich einander vor, während der Fotograf schon vom Steg aus ein paar Aufnahmen vom Haus machte. Dann gingen sie auf den Rasen. Dort wurden Aufnahmen von Faye gemacht, auf denen sie elegant aussah – also einfach wie Faye. Anschließend posierten sie in ihren einheitlichen weißen Trainingsuniformen in einer Reihe.

»Ihr seid alle ungefähr gleich groß«, sagte der Fotograf, »also denke ich, Vater und Mutter in die Mitte. Mädchen auf die eine Seite, Jungs auf die andere.«

Sie wurden beim Hampelmann-Springen und bei kurzen Sprints abgelichtet. Das Turnprogramm fiel wegen der Gäste kürzer aus als die sonst übliche Stunde. Das Personal brachte kaltes Ingwerwasser und Apfelsaft für die Familie sowie eine Kanne Kaffee für die Besucher. Alle setzten sich auf die große Veranda, die das Haus umgab.

»So viele Menschen sind gerührt von der Geschichte, wie Sie zu Ihren Kindern gekommen sind«, sagte der Reporter. »Könnten Sie mir in Ihren eigenen Worten ein wenig davon erzählen?«

»Nun«, sagte Phillip und ließ den Blick liebevoll über seine Kinder schweifen, »mein medizinisches Fachgebiet ist die Geburtshilfe. Während des Großen Kriegs ging ich nach England, um meine Unterstützung anzubieten, sowohl in finanzieller wie auch in medizinischer Hinsicht. Ich war in der Lage, mehreren Kliniken mit Geldmitteln zu helfen. Und da so viele Männer auf den Schlachtfeldern verletzt oder getötet wurden und so viele Ärzte für die Versorgung der Verwundeten gebraucht wurden, hielt ich es für das Nützlichste, mich in der Geburtshilfe zu engagieren. Meine älteren Kinder kamen unter damals üblichen Umständen zur Welt – die Väter im Krieg, möglicherweise gefallen, die Mütter mit anderen Kindern zu Hause, ohne das nötige Geld oder andere Unterstützung. Ich holte alle sechs persönlich auf die Welt und adoptierte sie mit Zustimmung ihrer Mütter. Clara hier war die Erste, dann William, Victory, Unity, Edward und Benjamin nach gerade mal sechs Monaten als Letzter.«

Clara zwang sich zu einem Lächeln. Die Galle in ihrer Kehle floss wieder zurück.

»In so kurzer Zeit sechsfacher Vater zu werden, ohne eine Mutter für die Kinder …«

»Meine Schwester Dagmar …«

Wie aufs Stichwort tauchte Tante Dagmar auf. Sie trug ein schwarzes Sommerkleid, gemustert mit gelben Vögeln und mit einem gelben Gürtel. Sie besaß strengere Gesichtszüge als Vater – ein markanteres Kinn, schmalere Lippen. Ihr Haar war in eleganten Wasserwellen eng am Kopf frisiert. Obwohl für den Rest der Familie Rauchen verboten war, schob sie sich eine Zigarette in ihre lange Zigarettenspitze und zündete sie mit einem silbernen Feuerzeug an.

»… war ein absolutes Gottesgeschenk. Sie war den Kindern eine Mutter, bis meine Frau Faye dazukam. Und sie ist ein stabilisierender Einfluss geblieben.«

Dagmar Ralston nahm einen tiefen Lungenzug. Es war unklar, was sie davon hielt, ein stabilisierender Einfluss zu sein. Faye Ralston strich verlegen ihre Trainingskleidung glatt.

»Das war sehr gütig von Ihnen«, sagte der Reporter.

»Ich liebe die Kinder«, erwiderte Dagmar schlicht.

Da ertönte von drinnen ein schriller Schrei, und Getrappel war zu hören. Max Ralston kam auf einem Steckenpferd reitend aus der Haustür gestürmt.

»Mein jüngster Sohn«, sagte Phillip. »Temperamentvoll. Aufgeregt wegen des Besuchs.«

Max war so aufgeregt, dass er direkt an allen vorbeipreschte, die Treppe runter auf den Rasen rannte und dabei ununterbrochen schrie. Sein Kindermädchen eilte ihm nach, wobei die junge Frau aussah, als versuche sie, nicht zu rennen, auch wenn es eigentlich zwingend nötig war.

»Kleinkinder«, meinte der Reporter lächelnd. »Es muss eine Menge Arbeit gewesen sein, als Sie sechs in diesem Alter hatten …« Er deutete mit dem Kopf auf die versammelten Kinder. »Alle auf einmal. Das muss doch ein Durcheinander gewesen sein.«

»Erstaunlicherweise nicht«, sagte Phillip. »Sie waren alle sehr diszipliniert, sogar damals schon. Also, sie stellten sich in eine Reihe, sagten ihre Hausaufgaben auf, berührten ihre Zehen und schwammen ihre Runden.«

»Wie’s scheint, tun sie das immer noch.«

»Das tun sie.« Phillip warf nur einen kurzen Blick in die Richtung von Max und seinem Kindermädchen. Die Verfolgungsjagd ging inzwischen auf dem unteren Teil des Rasens weiter. »Meine Tochter Clara ist die stärkste Schwimmerin der Truppe. Ihre Zeiten sind unschlagbar. Sie kann ans Ufer und zurück schwimmen, durch den Sankt-Lorenz-Strom. Sie ist ziemlich bemerkenswert. Wir arbeiten daran, sie in die nächste Olympiamannschaft zu bekommen, obwohl sie sich lieber aufs Tanzen konzentrieren würde. Apropos, Clara, warum ziehst du nicht rasch deinen Badeanzug an? Oder wie wär’s mit einer Tanzdarbietung? Was wäre besser?«

»Das Tanzen, denke ich«, sagte der Fotograf.

»Dann zieh dich fürs Tanzen um. Lasst uns alle ins Spielhaus gehen und ihnen zeigen, was ihr könnt.«

Clara lächelte gezwungen, erhob sich von ihrem Stuhl und entfernte sich weit genug, bevor sie sich auf den Rasen übergab. Knapp außer Sichtweite des Reporters.

Es war Zeit, für die Kamera zu tanzen.

3

Im Unterschied zu vielen Leuten aus meiner Gegend bin ich keine River Rat, also keine Flussratte.

In diesem nördlichen Teil des Bundesstaats New York, wo wir wohnen, fließt der Sankt-Lorenz-Strom – ein riesiger, tiefer Fluss, der die USA und Kanada trennt. Er ist eine wichtige Schiffsroute, aber auch ein Lifestyle. Die Leute lieben den Sankt-Lorenz-Strom wegen seiner Größe, seiner Tiefe und seines sauberen, funkelnden Wassers. Alles ist der Fluss, und der Fluss ist alles. Die Leute tragen T-Shirts, auf denen steht, wie sehr sie den Fluss lieben. Alle haben dort ein Boot, angeln, schwimmen und fahren mit Jet-Skis herum. Wenn man zu den Leuten gehört, die den Sankt-Lorenz-Lifestyle leben, ist man eine River Rat. Keine Ahnung, wo diese Bezeichnung herkommt. Vielleicht liegt’s an der Alliteration. Beach Bum. River Rat. Keine Ahnung, was ich dann bin. Eine Land Locust? Also eine Landheuschrecke? Wie auch immer, so ist das eben.

Obwohl der Fluss nur zwei Autostunden von uns entfernt fließt, sind wir nur ein einziges Mal hingefahren. Und das, als ich noch klein war. Meine Mom ist Englischlehrerin, und mein Dad betreibt soziökonomische Studien. Vielleicht reisen wir deshalb an Orte, wo alle viel lesen. Oder zu meinen Großeltern nach Florida, wo wir auch viel lesen, aber während im Hintergrund Jimmy Buffett läuft oder uns ein Leguan, ohne zu blinzeln, beobachtet.

In diesem Fluss, und zwar dort, wo die beiden Länder sich fast berühren, gibt es eine Gegend, die Thousand Islands heißt. Auch wenn alle, die dort leben, einem erklären, dass es über 1 800 Inseln sind. Nur ein paar dieser Inseln sind sehr groß, die meisten sind lachhaft klein. Denn alles, was es braucht, um als Insel durchzugehen, ist: über die Wasserfläche ragen, von Wasser umgeben sein und es muss einen Baum geben. Es zählt sogar auch, wenn es mal einen Baum gab. Das ist das Einzige, woran ich mich von unserem Ausflug dorthin noch erinnere: kleine Flecken Land mit Häusern, die wie Bonbons oben draufstanden, umgeben von Wasser, das wie grünliches Glas schimmerte.

Nach Clement Bay ging es geradeaus über den Highway nach Norden. Es ist die Stadt, die am nächsten an Morning House liegt, und ein Touristenmagnet. Dort gibt es eine Hauptstraße, die direkt am Wasser liegt und voller Boutiquen und Lokale ist. Ich sollte das Boot bei Uncle Jim’s River Cruises ganz am hinteren Ende nehmen. Das Unternehmen war relativ groß – mit ein paar mehrstöckigen Ausflugsschiffen und einem für Dinner Cruises. Meine Eltern kauften das 16-Dollar-Ticket und halfen mir, mich mit meinen zwei Koffern in die Schlange der Touristen einzureihen. Sie boten auch an, mitzukommen, aber ich hielt es für das Beste, wenn ich an Bord ging und allein wegfuhr. Es wirkt komisch, wenn man zu einem neuen Sommerjob in Begleitung der Eltern aufkreuzt. Ich wurde richtig emotional, als die Schlange sich in Bewegung setzte und ich meine Koffer von ihnen weg über den Asphalt des Parkplatzes und auf den Steg zog. Ein älteres Paar, beide in den gleichen T-Shirts mit amerikanischer Flagge, musterte irritiert mein Gepäck und tauschte dann Blicke. Es schien sie irgendwie zu kränken, dass ich so viel Zeug dabeihatte.

Aber so waren die Kids heutzutage anscheinend – gingen mit ihren Handys und zwei Koffern auf eine Ausflugsboot-Tour.

Weil Morning House der letzte Halt war, wo die Leute von Bord gehen und die Insel samt dem Haus für ein, zwei Stunden erkunden konnten, musste ich die ganze Ausflugsfahrt mitmachen, um dorthin zu kommen. Die Thousand Islands sind wirklich wunderschön. An manchen Stellen schimmert das Wasser karibisch – in einem reinen Aquaton, der zu leuchten scheint. Das Boot umrundete Pine Island, wo der Wind die Bäume niedergedrückt hatte, dann Bluff Island, das jemand mal bei einer Pokerpartie gewonnen hatte. Es gab auch eine abgerockte kleine Insel, die Willie Nelson Island hieß. Ich erfuhr von rund fünftausend Schiffswracks, die auf dem Grund des Flusses lagen, und von dem Goldschatz, der möglicherweise auf Maple Island vergraben wurde. Es hieß, dass wegen der Gegebenheiten des Flusses während der Prohibition viel illegaler Alkohol aus Kanada in die USA gelangte. Schmuggler rüsteten ihre Boote entsprechend aus und warfen den Alkohol so verpackt ins Wasser, dass er an der Oberfläche trieb, damit man ihn aufsammeln und ins Land bringen konnte. Bis heute zeugten Spuren aus Flaschen und Dosen von dieser Methode.

»Hier kommt Just Enough Room Island«, erklärte der Tourguide, als wir an einer Insel vorbeifuhren, die so mit einem einzigen Haus bebaut war, dass man mit einem zu großen Schritt aus der Haustür direkt im Wasser landete.

»Sieht mir eher nach Leave Me the Fuck Alone Island aus«, murmelte ich.

Das ältere Paar in den T-Shirts mit der Amerikaflagge sah mich missbilligend an. Ich stützte das Kinn auf die Reling und sagte nichts mehr.

Ich stellte mir vor, wie Akilah und ich den Sommer gemeinsam hier verbringen würden, als wir den eleganten Teil von Wellesley Island passierten. Dort standen Häuser von Leuten, die den ganzen Sommer in diesen Domizilen verbrachten. Solche Häuser hatte ich mir gemerkt – groß und märchenhaft, in bunten Pastelltönen und mit Verzierungen wie aus Lebkuchen. Es fühlt sich immer seltsam an, wenn so eine alte Erinnerung aufploppt und sich ziemlich genau mit der Realität deckt.

»Feuer ist auf diesen Inseln die größte Gefahr«, sagte der Guide. »An dieser Stelle stand einst das prächtige Frontenac Hotel. Es brannte 1911 bis auf die Grundmauern nieder, weil eines Abends ein Musiker der Band eine brennende Zigarette fallen ließ. Bis heute ist Feuergefahr ein ernstes Problem. Tatsächlich heißt das Feuerwehrschiff Last Chance, denn wenn es auftaucht …«

An dieser Stelle steckte ich mir die Kopfhörer in die Ohren und nahm sie bis zum Ende der Tour nicht wieder raus.

Wir fuhren weiter, und ich blendete alles aus, bis eine Art Mini-Schloss auf einer winzigen Insel vor mir auftauchte, die mit der Hauptinsel über eine kleine, vielleicht dreieinhalb Meter lange Steinbrücke verbunden war.

»Unser letzter Halt«, verkündete der Kapitän. »Direkt vor uns sehen Sie das Bootshaus von Ralston Island und das berühmte Morning House. Das ist in diesem Sommer erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Zwischen 1920 und 1922 erbaut, wurde das Haus aufgegeben, nachdem im Sommer 1932 zwei Kinder der Familie hier am selben Tag ums Leben gekommen waren. Aber alles blieb erhalten, und Sie können es erstmals besichtigen …«

Ich stieg als Letzte aus, und meine Rollkoffer rumpelten über den Metallboden des Boots.

»Du hast aber eine Menge Zeug dabei«, meinte der Tourguide, als ich mein Gepäck über die schmale Rampe zwischen Boot und Steg bugsierte. Dabei musste ich aufpassen, dass nichts von den Sachen, die ich für den Rest des Sommers dabeihatte, ins Wasser fiel.

»Ich nehme Sightseeing sehr ernst«, antwortete ich.

Man hatte mir gesagt, ich solle am Ticketschalter warten. Der befand sich direkt am Steg, zusammen mit einer winzigen Bude des US-Grenzschutzes. Dort hockte ein gelangweilter Typ und starrte auf sein Handy. Ich ging zum Fenster des Ticketschalters.

»Ich brauche keine Eintrittskarte, glaube ich? Dr. Henson hat mich herbestellt? Ich … soll hier arbeiten?«

Ich formulierte alle Sätze als Frage und bekam eine Gegenfrage aus einer anderen Richtung.

»Bist du Marlowe Wexler?«

Als ich mich umdrehte, stand da ein Mädchen mit heller Haut und unzähligen Sommersprossen. Dichtes rotes Haar fiel ihr lang und voller Pracht über die Schultern. Sie war zierlich, steckte aber in einem braunen Oversized-Poloshirt mit der Aufschrift Morning House. Das war am Hals aufgeknöpft, sodass ich eine Goldkette mit einem zierlichen A als Anhänger sehen konnte. Bevor ich etwas antworten konnte, nahm sie ein Funkgerät von ihrer Hüfte.

»Sie ist hier«, sprach sie hinein.