7,99 €

3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

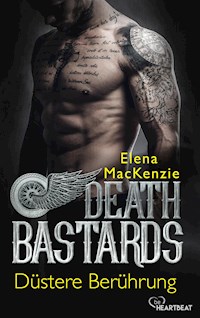

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Dark MC Romance

- Sprache: Deutsch

Er muss sie besitzen, aber seine dunkle Vergangenheit holt ihn immer wieder ein ...

Seit dem brutalen Kampf zwischen den Rebels und den Death Bastards ist einige Zeit vergangen. Der Rebels MC erholt sich langsam von den Verlusten und baut sich neu auf. Deshalb schickt der Präsident der Bastards Rev nach Charlottesville, um den Club im Auge zu behalten. Doch Rev verfolgt dort noch ein ganz anderes Ziel: Er will den Mörder seiner Schwester finden.

Rev ist fest entschlossen, den Angel Ripper aufzuspüren und zu töten. Nichts kann ihn von seinem Plan abbringen - bis er River kennenlernt. Ihr gehört die Bar in der Stadt, und sie ist heiß, schlagfertig und noch dazu die Tochter des neuen Anführers der Rebels. Sie zieht Rev unwiderstehlich an. Doch er weiß: Wenn er sie zu nah an sich ranlässt, gefährdet er seinen Auftrag und verliert das einzige Ziel aus den Augen, das er je hatte: Rache.

Der düstere dritte Band der dramatischen Dark-Romance-Reihe um zwei rivalisierende Biker-Clubs von Elena MacKenzie.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

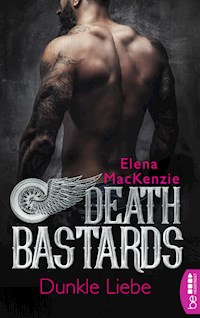

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

Epilog

Weitere Titel der Autorin

You Are Mine – Gefährliche Liebe

You Are Mine – Tödliche Hingabe

Death Bastards – Dunkle Liebe

Death Bastards – Bittersüßer Kuss

Über dieses Buch

Seit dem brutalen Kampf zwischen den Rebels und den Death Bastards ist einige Zeit vergangen. Der Rebels MC erholt sich langsam von den Verlusten und baut sich neu auf. Deshalb schickt der Präsident der Bastards Rev nach Charlottesville, um den Club im Auge zu behalten. Doch Rev verfolgt dort noch ein ganz anderes Ziel: Er will den Mörder seiner Schwester finden. Rev ist fest entschlossen, den Angel Ripper aufzuspüren und zu töten. Nichts kann ihn von seinem Plan abbringen – bis er River kennenlernt. Ihr gehört die Bar in der Stadt, und sie ist heiß, schlagfertig und noch dazu die Tochter des neuen Anführers der Rebels. Sie zieht Rev unwiderstehlich an. Doch er weiß: Wenn er sie zu nah an sich ranlässt, gefährdet er seinen Auftrag und verliert das einzige Ziel aus den Augen, das er je hatte: Rache.

Über die Autorin

Elena MacKenzie hat als erfolgreiche Selfpublisherin bereits einige Bücher veröffentlicht. Ihr Debütroman Highland Secrets eroberte auf Anhieb die Top 10 der Amazon-Charts. Als Kulissen für ihre Geschichten sucht sich die Autorin spannende Orte aus, die zum Eintauchen in fremde Welten verführen. Denn Elena MacKenzies Motto lautet: Sich in Büchern zu verlieren, heißt grenzenlos zu träumen.

Elena MacKenzie

DEATHBASTARDS

Finsteres Herz

beHEARTBEAT

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Natalie Röllig

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Titelgestaltung: © Sarah Borchart, Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Shutterstock

Innenillustration: Elena MacKenzie unter Verwendung eines Motivs von © AdobeStock/Agor2012

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-7910-5

be-ebooks.de

lesejury.de

1. Kapitel

Reverend

»Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken; Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Markus 7,20-23«, murmle ich und streiche über die dunkelblauen Worte auf meinem Unterarm. Ich hebe den Blick zum Spiegel an der Wand meines Schlafzimmers und lege meine Hand auf die Stelle über meinem Herzen. »Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. 1. Mose 9,6.«

Ich streiche mir über den dunklen Vollbart, den ich mir in den letzten Wochen habe wachsen lassen, um das Risiko zu mindern, dass mich doch jemand bei den Rebels wiedererkennen könnte. Auch meine Haare sind viel kürzer jetzt. Ich erkenne mich kaum selbst wieder. Hilfreich ist auch, dass mein Gesicht bei unserem Besuch im Clubhaus der Rebels damals durch die Trainingskämpfe mit Cage ziemlich ramponiert war. Ich habe heute wieder einige Blessuren davongetragen, aber sie sind nicht so schlimm wie damals.

Ich nehme mein Messer, drücke die Spitze in die nackte Haut unter Mose 9,6, bis Blut hervorquillt, und schneide tief genug, damit eine weitere Narbe zurückbleiben wird. Für jedes Opfer, das ich nicht retten konnte, eine Narbe. Jetzt sind es siebzehn Frauen, die der Angel Ripper bestialisch abgeschlachtet hat. Von draußen, aus dem Gefängnishof, dringt Gelächter zu mir nach oben. Alle sind heute glücklich und gelöst, weil der Club endlich wieder sicher ist. Eine Mörderin weniger, die dort draußen rumläuft und Menschen tötet. Nur ich habe meine Rache noch nicht gehabt. Nur ich versage noch immer.

Ich beobachte Blut, das in einer langen Bahn über meine Brust nach unten läuft und vom Bund meiner Jeans gestoppt wird. Es zieht eine Spur über Worte, die auf meine Haut tätowiert sind und die für mich einmal Teil eines Glaubens waren, von dem ich mich abgekehrt habe, weil ich mich von Gott abgekehrt habe. Jetzt sind diese Worte nur noch die Erinnerung an das, was vor mir liegt. Das, was ich zu erledigen habe, bevor ich Frieden finden kann.

Wieder höre ich das Gelächter von unten heraufdrängen. Das Gelächter meiner Brüder.

Als ich mich ihnen angeschlossen habe, waren sie das Sinnbild der totalen Abkehr von all dem, was mein Leben vorher gewesen ist: Religion, strenge Erziehung, Moral und Gottergebenheit. All das ist mir meine ganze Kindheit, fast mein ganzes Leben lang, von meinem Vater eingebläut worden. Ich war bereit, in seine Fußstapfen zu treten und Pfarrer zu werden. Bis er von mir verlangt hat, dem Mörder meiner Schwester zu vergeben, denn es sei Gott vorbehalten, zu urteilen, und nicht mir.

Wie könnte ich je vergeben, was mich Nacht für Nacht in meinen Albträumen verfolgt, seit ich einundzwanzig Jahre alt war? Immer wieder sehe ich meinen Schwager und mich an diesem Abend nach Hause kommen. Im Haus meiner Zwillingsschwester brannte das Licht in der Küche, die Haustür stand offen, und in dem Moment, in dem mein Fuß die Schwelle übertreten hatte, erfasste mich eine eisige Kälte. Es war so ein Gefühl wie eine Warnung, nicht weiterzugehen. Aber ich bin weitergegangen mit den Worten: »Was kocht Martha so spätabends noch für dich, Schwager?« Und er lachte, nahm mir meinen Mantel ab und hängte ihn an die Garderobe. Es duftete nach Keksen.

An den Sonntagen hatten Pfarrer besonders viel zu tun, mein Vater und auch mein Schwager genossen es da, nach Hause zu kommen und von der Liebe ihrer Frauen eingehüllt zu werden. Ich half Ron mit dem Strauß Blumen, den er auf dem Weg nach Hause bei einem Straßenhändler gekauft hatte.

Und dann betraten wir die Küche, wo Martha auf dem Boden lag, auf schwarzen und weißen Fliesen aus den 60ern. Ihr Rock war ihre Oberschenkel nach oben geschoben, ihr Höschen hing zerrissen um ihren Unterschenkel, ihre Bluse war aufgerissen, und überall sah ich Blut. In ihren schwangeren Bauch waren die Worte »Gott sieht alles« geritzt. Aber das Schrecklichste waren ihre Augen: weit aufgerissen, als hätte sie den Teufel gesehen. Was sie wohl auch hat.

Ich glaube nicht mehr an einen Gott. Ich habe lange Zeit nicht einmal mehr an eine Familie geglaubt, bis ich in Addison gelandet bin, weil ich völlig betrunken die falsche Straße genommen habe. Oder auch nicht, denn zu dieser Zeit hatte ich kein Ziel mehr. Keinen Platz, den ich mein Zuhause nennen konnte. In meinem Kopf gab es nur noch grauen, wabernden Nebel, der mich nicht mehr als Leere hat fühlen lassen, der mich von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt getrieben hat, mit immer der gleichen Predigt über einen Gott, der uns alle verlassen hat, in der Tasche. Bis ich irgendwann gar nichts mehr getan habe, außer mich zu betrinken. An diesem Punkt habe ich die Bastards getroffen und verstanden: Mich ihnen anzuschließen wäre die totale Abkehr von Gott, denn nichts könnte gottloser sein als ein paar dreckige, herumhurende Biker. Und dann habe ich erkannt, dass sie nichts davon sind, sie sind Familie und Freiheit und Liebe.

Ich wende mich meiner Reisetasche zu und werfe rein, wovon ich glaube, dass ich es in Charlottesville brauchen könnte. Als ich damit fertig bin, säubere ich meinen Oberkörper vom Blut, schlüpfe in meine Kutte und streiche ehrfürchtig über das Leder, das Symbol meiner neuen wahren Religion. »Mein Schwert für die Freiheit, mein Blut für den Club, mein Leben für meine Brüder«, murmle ich und berühre die Patches auf meiner Brust.

»Du verpasst noch die ganze Party, Onkel Rev«, brüllt die Schwester von Cages Old Lady und kommt aufgeregt in mein Schlafzimmer gerannt. Sie springt auf mein Bett, hüpft auf der Matratze herum und wirft einen neugierigen Blick auf meine Tasche. »Fährst du weg?«, will Rose wissen und rutscht wieder vom Bett. »Meine Schwester sagt, du sollst endlich runterkommen und was essen, bevor nichts mehr da ist.«

»Morgen fahr ich«, antworte ich und lege eine Hand auf ihren Kopf. Sie ist so winzig, dass meine Hand ihren Kopf komplett bedeckt. Und sie ist die ewige Erinnerung an meine Nichte, die nicht die Chance hatte, zu leben.

»Und wann kommst du wieder?«, will sie wissen, packt meine Hand und umschließt meinen Daumen, um mich hinter sich her aus meiner winzigen Wohnung zu ziehen. Irgendwann war meine Wohnung mal ein Büro, weswegen an der Tür draußen noch immer »Verwaltung« steht.

»Ich weiß es noch nicht«, sage ich. Mit etwas Glück komme ich niemals zurück, weil ich lebenslang bekommen habe für den Mord am Angel Ripper. Nicht dass ich unbedingt in den Knast möchte, auch wenn ich aktuell in einem ehemaligen Gefängnis lebe, aber wenn ich weggesperrt werde, dann bedeutet das, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und dafür gehe ich gern in den Knast.

»Das ist schade, ich werd dich vermissen«, erklärt die Kleine und klingt dabei ziemlich geschäftig. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie an mir vermissen wird, denn die meiste Zeit verbringe ich irgendwo allein. Ich liebe meine Brüder und ihre Familien, aber es schmerzt mich in den letzten Monaten immer mehr, sie zu sehen, also versuche ich mich zu verschließen und beobachte das Clubleben vom Seitenrand aus oder melde mich für möglichst viele Missionen, die mich zurück auf die Straße bringen.

Rose führt mich durch die Sicherheitsschleuse nach draußen in den Hof, wo alle an Tischen sitzen oder in Gruppen herumstehen, direkt an den Tisch, an dem Cage, Cowboy und Viking über ihre Teller gebeugt sitzen und Billies Chili in sich reinschaufeln. Ihr Chili ist wirklich gut, und jetzt, da mir der Duft in die Nase steigt, bereue ich es doch ein wenig, mir so viel Zeit gelassen zu haben.

»Ihr habt mir hoffentlich noch was übrig gelassen«, sage ich knurrend und grinse, als ich Cages geschwollenes Jochbein sehe. »Da hab ich dir ein ganz schönes Veilchen verpasst heute Nachmittag.«

»Fühlt sich gut an«, meint Cage und lächelt zufrieden. »Noch besser wird es sich anfühlen, wenn meine Lady mir all die Blessuren an meinem Körper wegküsst. Dafür lohnt es sich, gegen dich anzutreten.«

»Ihr wart heute beide gut, Cage ist gut auf den Kampf gegen den Los Solidos vorbereitet. Noch zwei Siege, dann hat er die Saison gewonnen«, wirft Viking zufrieden ein.

»Schickt mir ein Video«, richte ich mich an Viking. Der Präs nickt.

Cowboy schiebt seinen leeren Teller weg und setzt seinen Hut auf, der neben ihm auf dem Tisch lag.

»Du kennst deine Rolle?«, versichert sich Viking noch einmal. »Du spielst den Prediger, der durch das Land reist und eigentlich gar kein Interesse am Predigen hat, sondern den Mist nur des Geldes und der Zuwendungen wegen macht. Du siehst das als leicht verdientes Geld an.«

Ich nicke. »Ja, ist klar. Mit etwas Glück gefällt ihnen das, und sie bekommen Lust, mich genauer unter die Lupe zu nehmen. Ob ich zu ihnen passen würde. In dem Tempo, in dem sie rekrutieren, sollten die Chancen gut stehen.«

»Richtig. Hoffen wir, dass es klappt.« Viking atmet tief aus. »Und komm gesund wieder nach Hause. Keine Risiken, dass das klar ist, Bruder.«

»Okay, Präs«, sage ich. Viking sieht mich zweifelnd an, er weiß, dass ich nicht nur wegen der Rebels dort runterfahre. Und er weiß, dass ich bereit bin, für beide Missionen mein Leben zu geben. Aber ich hoffe, dass ich erst sterben werde, wenn der Mörder meiner Schwester seinen letzten Atemzug getan hat.

»Weil wir gerade in so intimer Runde sitzen«, wirft Cowboy ein und sieht jeden von uns direkt an. »Ihr seid meine Brüder, aber auch meine besten Freunde. Ich liebe euch, das wisst ihr. Deswegen will ich es euch zuerst sagen.« Er holt tief Luft, auf sein Gesicht tritt ein breites Grinsen. »Tinker ist schwanger.«

Cage stößt ein lautes Brüllen aus und klopft auf den Tisch. »Verdammt, Bruder. Ich warte ja schon ewig auf diese Nachricht. Dachte schon, du packst es nicht mehr.«

»Glückwunsch«, sage ich mit einem flauen Gefühl im Magen, weil sich sofort Bilder von meiner Schwester in meinen Kopf drängen. Augenblicke, in denen sie stolz und glücklich ihren Bauch gestreichelt hat, und Bilder ihrer Leiche.

»Da bist du ja, ich hab dir extra was versteckt«, meint Billie und stellt eine Schüssel vor mich auf den Tisch, die groß genug ist, um mich fünf Tage satt zu bekommen. Sie stellt noch Plastikgeschirr dazu. »Ich dachte, du kannst dir was abfüllen und es auf die Fahrt mitnehmen.«

Ich sehe lächelnd zu Cages junger Lady auf, die mich aus schokoladenbraunen Augen ansieht. »Danke, Mädchen. Das werde ich machen. Ich habe Cage heute einen Tritt zwischen die Beine verpasst, dafür möchte ich mich entschuldigen und auch für die Fehlfunktionen, die er in den nächsten Tagen deswegen wohl haben wird.« Ich zwinkere Cage zu, Cowboy und Viking lachen.

»Keine Fehlfunktionen, ich bin vollkommen funktionstüchtig«, brummt er scharf und verengt drohend den Blick.

Ich nehme den Löffel, den Billie mir hinhält, und stöhne leise, als der Geschmack von würzig-scharfem Chili meine Geschmacksknospen aufblühen lässt. »Die Kochkünste deiner Lady werde ich vermissen. Wie bekommst du das nur hin?«, frage ich an Billie gewandt. Ich meine die Frage wirklich ernst, denn ich koche gerne, weil es etwas Meditatives hat, Gemüse zu würfeln, in einem Topf zu rühren und zu würzen. Wenn ich innerlich von Unruhe geplagt werde, weil die Schuldgefühle wegen Marthas Tod mich bedrängen, fühlt es sich heilsam an, in der Küche zu stehen und mich auf Aromen zu konzentrieren. Nicht dass ich besonders gut wäre.

Sie wirft einen flüchtigen Blick auf meine Brüder, dann beugt sie sich zu mir nach unten. »Dunkle Schokolade, nur gerade genug, damit man eine leichte Note herausschmeckt, ohne zu wissen, was es ist«, flüstert sie.

Ich lache düster. »Sollte ich jemals in Erwägung ziehen, mir eine Lady zuzulegen, werde ich diese Information an sie weiterleiten«, erkläre ich ihr und grinse, als ich die verwunderten Blicke meiner Brüder bemerke.

»Hat sie es dir wirklich gesagt?«, will Cage wissen und schnappt regelrecht nach Luft.

»Hat sie«, gibt Billie zu und verlässt uns mit einem lässigen Winken.

»Warum erfahr ich es nicht?«, ruft Cage ihr hinterher.

»Weil es mir ein Bedürfnis ist, das Chili mit meinen eigenen Händen für dich zu kochen«, ruft sie über die Schulter zurück.

Ich mache mich daran, einen Teil meines Chilis abzufüllen, den Rest schaufle ich zufrieden in mich rein, während ich Viking dabei zuhöre, wie er mir letzte Anweisungen gibt. »Wichtig ist es, herauszufinden, wie der neue Präs arbeitet. Sieh nach, ob wir den Club notfalls übernehmen können. Wie finanzieren sie sich jetzt? Warum rekrutieren sie so schnell neue Leute? Planen sie einen Rückschlag?«

River

Ich befestige meinen Rucksack an meiner Harley und setze den Helm auf. Die Sonne steht hoch am Himmel, und ich habe keine Lust darauf, die ganze Zeit in der einsamen Bar zu warten, dass mal jemand vorbeikommt. Ich schätze, meine Bar ist wohl die sauberste im ganzen Land. Sie ist auch die, die am wenigsten besucht wird, weil die meisten Einwohner dieser Stadt es tunlichst meiden, in die Nähe des Rebels MC zu kommen. Ich schiebe die Sonnenbrille mit den großen Gläsern auf meine Nase und ziehe das Bandana um meinen Hals bis über meine Nase, um mich vor dem trockenen Straßendreck zu schützen.

Als ich mich gerade auf die schwere Maschine setze, nähert sich tuckernd ein weiteres Bike. Schon am Klang erkenne ich Busters Maschine. Die alte Dame hat einen ganz eigenen Klang und macht Buster in letzter Zeit immer wieder Ärger.

»Wo willst du hin?«, fragt er, noch bevor der Motor erstirbt. Er hat die Dame neben meinem Bike gehalten und lächelt mich fröhlich an. Buster ist im gleichen Alter wie mein Vater und kennt ihn noch aus der Schulzeit. Sie waren damals beste Freunde und sind es auch jetzt wieder, obwohl mein Dad Charlottesville direkt nach seinem Abschluss verlassen hat. Sobald er volljährig war und raus aus dem System. Mein Dad ist in einem evangelischen Heim aufgewachsen und deswegen nicht besonders gut auf die Kirche und den Staat zu sprechen.

»Wie geht es dir, Buster?«, hake ich nach, weil ich wenig Lust darauf habe, ihm zu sagen, wohin ich will. Aber ich weiß, er wird nicht aufgeben, so ticken die Männer im Club. Sie führen sich auf, als wären sie alle meine Väter. Und es kann richtig anstrengend sein, so viele Väter und große Brüder zu haben.

»Gut. Also? Wohin?«, fragt er abgehackt und ungeduldig.

Ich sehe zur Bar hin und rolle mit den Augen. »An den See. Ich muss mal raus aus diesem Haus und was anderes sehen«, schnappe ich aufgebracht.

»Ich kann dich begleiten«, schlägt er vor, und ich stöhne innerlich auf, weil er diesen Vorschlag nicht aus reiner Freundlichkeit macht. Er will verhindern, dass mir jemand zu nahe kommt.

»Hast du eine Badehose?«, frage ich und zeige auf seine Lederkutte und die dunklen Jeans.

»Brauch ich nicht.«

»Dann wirst du der Einzige sein, der dort so rumrennt. Und ich will nicht, dass die armen Kinder einen Schreck bekommen und die Eltern mit ihnen flüchten, wenn sie deine Kutte sehen. Du würdest ihnen den ganzen Tag verderben«, schimpfe ich. Weil es genau so kommen würde. Ich habe keine Ahnung, was genau den Menschen hier solche Angst vor den Rebels bereitet, aber sie erstarren regelrecht in der Nähe der Biker. Was ich weiß, weiß ich aus Erzählungen, weil ich damals noch auf dem College war, doch der Club wurde wohl von einem anderen überfallen, und es gab viele Tote. Mehr erzählen mir die Rebels nicht, weil sie meinen, das gehe mich nichts an, das betreffe nur den Club. So was hinterlässt tiefe Narben in einer Stadt wie dieser. »Denk an die armen Kinder«, ermahne ich Buster in einem letzten Versuch, ihn dazu zu bringen, mich allein fahren zu lassen.

»Das tue ich«, sagt er. »Und ich denke ganz besonders an die armen Kerle, die ihre Eier verlieren, wenn sie dir zu nahe kommen«, wendet er drohend ein.

Ich werfe die Hände in die Luft. »Ehrlich, müsst ihr solche Klischees sein? Harte Biker, die es nicht zulassen, dass sich jemand der Prinzessin nähert. Das kotzt mich an. Ich bin keine Prinzessin und seit dem College keine Jungfrau mehr.«

»Hör sofort auf, in meiner Nähe über deine Pussy zu reden, sonst vergesse ich am Ende noch, dass ich dich als Bruder betrachte«, meint er lachend und startet den Motor seines Bikes. »Hab einen netten Tag. Aber nicht zu nett.«

»Den werde ich haben.« Sehr nett sogar. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und schreibe Trent, wo er mich treffen will. Trent ist mein Freund. Nicht fester Freund. Wir sind flüchtig befreundet, und manchmal gönnen wir es uns, unsere Freundschaft ein bisschen zu würzen. Das funktioniert aber nur, weil kein einziger Rebel weiß, dass wir befreundet sind.

Ich steige auf mein Bike und fahre die Hauptstraße runter, aus der Stadt und dann zu dem großen See, an dem sich bei dieser Hitze die halbe Bevölkerung aufzuhalten scheint. Aber das macht nichts, denn es gibt da diese eine Stelle, die aus unbequemen Steinen besteht, dort legt sich niemand hin. Die wenigsten wissen, dass es dort zwischen den Büschen einen schmalen, alten Steg gibt. Trent hat ihn mir gezeigt. Ich schleiche mich an den vielen Menschen vorbei, zwänge mich durch das Unterholz, bis ich es auf den Steinstrand geschafft habe, und kämpfe mich dann ächzend bis zur anderen Seite, wo sich hinter einem Busch der Steg befindet.

Gerade habe ich die Decke ausgebreitet und mir ein paar Weintrauben in den Mund geschoben, da kommt Trent mit einem breiten Grinsen.

»Du siehst gut aus in deinen kurzen Jeans und deinem BH, aber warum hast du keinen Bikini an?« Er setzt sich neben mich und lässt sich eine Weintraube in den Mund schieben.

»Ich besitze gar keinen, und so einfach wollte ich es dir dann auch nicht machen. Du sollst auch noch was zum Auspacken haben«, sage ich ernst. Ich lege mich zurück und verschränke die Arme unter dem Kopf. »Wie lange bist du in der Stadt?«

»Nur diese Woche, dann muss ich zurück zum Praktikum«, antwortet er seufzend und legt sich neben mich.

»Vermissen dich dann all deine Pilze und Bakterien im Labor?«

»Besonders die Laborassistentinnen«, meint er und dreht sich auf die Seite. Er streicht mit seiner Hand über meinen Oberschenkel nach oben und lässt mich erschauern. »Wie läuft die Bar?«

»Gar nicht«, gebe ich zu. »Wie mein Sexleben auch.«

Er hebt eine Augenbraue. »Wir sind dabei, das zu ändern. Warum gehst du nicht einfach weg. Komm zurück an die Uni, mach deinen Abschluss, zieh bei mir ein.«

Ich seufze, als sich seine Finger unter den Bund meiner Hose schieben. »Du weißt, ich kann nicht weg. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Mein Vater tut zwar so, als wäre alles in Ordnung, aber ich weiß, dass ihn der Angriff der Bastards mitgenommen hat. Er war gerade erst wieder zurück, und dann muss er so viele seiner Freunde sterben sehen. Und er ist nur wegen mir zurück nach Charlottesville gezogen. Damit ich den Schulabschluss machen kann.«

»Du bist nicht dafür zuständig, dein Leben aufzugeben, um für ihn da zu sein«, wirft Trent mir vor. Wir hatten das Gespräch schon ein paar Mal.

»Ich hab mich aber dafür entschieden«, sage ich trotzig.

Trent verzieht das Gesicht. »Du bist mindestens so stur wie dein Alter.« Er richtet sich auf und reibt sich über das Gesicht. »Wie lange machen wir das hier schon? Seit zwei Jahren? Seit zwei Jahren spiele ich deinen besten Freund und tue so, als ginge es dabei für mich nicht um mehr. Ich schaff das nicht länger.«

Ich schnappe nach Luft und sehe Trent verwundert an. »Wie meinst du das?«

»So wie ich es gesagt habe. Wir sind keine Freunde. Ich liebe dich, River. Aber du hast das nie sehen wollen.«

Ich setze mich auch auf und schüttle den Kopf. »Wieso sagst du mir das ausgerechnet jetzt? Nein, das ist nicht wahr. Wir sind Freunde. Du, Lisa und ich.« Lisa war meine Zimmermitbewohnerin auf dem Campus. Wir telefonieren manchmal noch.

Trent lacht finster auf. »Ich glaube nicht, dass du so blind sein kannst. Denkst du wirklich, ein Kerl kommt dreißig Meilen in die Stadt gefahren, in der du lebst, wann immer dir danach ist, gefickt zu werden, und es bedeutet ihm nichts?«

»Trent, mach das nicht kaputt«, sage ich und fühle mich innerlich, als hätte jemand den letzten Tropfen Flüssigkeit aus mir herausgedrückt.

Trent steht auf. »Du machst es kaputt. Tut mir leid, Riv. Aber ich kann das nicht länger. Ich muss nach vorn sehen, irgendwann eine Familie gründen. Das geht nicht, wenn ich mich an dir festhalte. Es ist doch ganz einfach: Entweder empfindest du wie ich oder du tust es nicht.«

Ich schlucke hart, wende den Blick von Trents schmerzerfülltem Gesicht ab, hin zu seinen zu Fäusten geballten Händen. Etwas Schweres liegt auf meiner Brust. Mir ist klar, es ist unfair, was ich tue, ihn benutzen, um wenigstens hin und wieder körperliche Nähe zu spüren. Aber es ist auch unfair, dass er die Regeln neu aufstellt. Ich fühle mich schlecht, weil ich weiß, dass unsere Freundschaft in ernster Gefahr ist. Doch es ist auch nicht richtig, mir Gefühle abzuverlangen, die ich nicht habe. Ich möchte sie haben, wirklich, aber sie sind nicht da. So empfinde ich nicht für Trent. »Ich … Tut mir leid, Trent.«

Trent nickt. »War doch gar nicht so schwer«, sagt er mit heiserer Stimme. Seine Augen füllen sich mit Wasser. Meine auch, aber nicht, weil ich Angst habe, den Menschen zu verlieren, den ich liebe. Sondern weil ich Angst habe, den Menschen zu verlieren, der mich zwei Jahre lang immer dann gehalten hat, wenn ich ihn brauchte. Trent hat recht, unsere Beziehung war sehr einseitig, und ich habe es nicht gemerkt. Vielleicht wollte ich es nicht sehen. »Es tut mir leid«, rufe ich ihm hinterher, aber er ist längst hinter den Büschen verschwunden. Ich hoffe, dass er nicht ganz aus meinem Leben verschwinden wird.

2. Kapitel

Reverend

Schnitt. Schnitt. Schnitt. Meine Finger zittern, trotzdem versuche ich den Artikel möglichst sauber aus der Zeitung herauszuschneiden, um ihn zu all den anderen in dem kleinen ledernen Tagebuch zu kleben, das ich immer bei mir habe, egal wohin ich gehe. Es soll mich an die eine Aufgabe in meinem Leben erinnern, die ich nicht aus den Augen verlieren darf.

Ich blättere durch die Seiten, so wie ich es jeden Tag mindestens einmal tue. »Wer ist der Angel Ripper?«, »Wo ist der Angel Ripper?«, »Angel Ripper hat wieder zugeschlagen«, steht dort in dicken schwarzen Buchstaben. Ich hasse jeden einzelnen dieser reißerischen Artikel. Die Zeitungen stürzen sich aus Profitgier auf diese Morde und stilisieren den Täter zu einer Art Volksheld hoch. Und trotzdem lese und sammle ich sie alle in der Hoffnung, irgendwann auf einen winzigen Hinweis zu stoßen, der mich zu ihm führt. Mit einem frustrierten Schnauben schließe ich das Tagebuch, wickle die Lederschnur darum und verstaue es zusammen mit dem Leim und der Schere in der Satteltasche meines Bikes. Die Zeitung werfe ich in den Abfall, dorthin, wo ich auch schon mein Fertigchili aus der Tankstellenmikrowelle geworfen habe. Ich vermisse Billies Kochkünste schon jetzt.

Noch zwei Meilen bis nach Charlottesville. Ich trinke meinen Kaffee aus und verziehe abfällig das Gesicht, als die Kirche auf der anderen Straßenseite verkündet, dass es 9 Uhr am Abend ist. Mein Verhältnis zu Gott ist seit einigen Jahren gespalten. Ich weiß nicht, ob er zuerst mich oder ich ihn verlassen habe. Fakt ist, Gott kann mich mal, denn er hat zugelassen, dass mir jemand genommen wurde. Jemand Unschuldiges, Perfektes und Liebenswertes. Der wichtigste Mensch in meinem Leben, meine Schwester. Sie war immer zu allen freundlich, war immer hilfsbereit und hat sich für jeden aufgeopfert. Sie hatte es nicht verdient, abgeschlachtet zu werden. So wenig wie das Baby in ihrem Bauch.

Ich mustere mein Bike und streiche über die Stelle, auf der mal die Farben der Death Bastards waren, jetzt ist dort nichts mehr außer dem schwarzen Lack, mit dem Cowboy das Clubcolour überdeckt hat. Mein Bike wirkt nackt ohne den Wikinger mit seiner Augenklappe, der mir ein zuverlässigerer Gott geworden ist als der, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich setze meinen Helm auf und starte den Motor, neben mir rast brüllend ein Laster an der Tankstelle vorbei. Die warme Luft, die er dabei verdrängt, trifft mich im Gesicht und schleudert Kiesel auf, die gegen mein Bike prasseln.

»Verficktes Arschloch«, murmle ich, ziehe mein Bandana über meine Nase und fahre los. Es ist erst ein Jahr her, dass ich mit den Bastards hier unten war. Das Motel, auf dessen Parkplatz wir uns damals noch einmal abgesprochen haben, ist nicht weit von hier, von dort komme ich gerade. Dort habe ich die letzte Nacht verbracht und eine Notreservetasche zurückgelassen. Man weiß ja nie.

Ich kann mich noch erinnern, wie verzweifelt Cage damals war, als er geglaubt hat, seine Old Lady nicht mehr lebend wiederzusehen. Diese Verzweiflung habe ich auch gespürt, als ich das Haus meiner Schwester betrat, überall Blut auf dem Küchenboden, ihr nackter, missbrauchter Körper lag in einer dunklen Pfütze.

Ich fahre einem Fiesta hinterher, bis sich unsere Wege vor dem Parkplatz einer Bar mit dem Namen Stormy River trennen. Der Fiesta fährt weiter stadteinwärts, und ich biege auf den Parkplatz der runtergekommenen Bar ein. Laut unserer Quelle treiben sich die Rebels hier rum, seit die Bastards ihr altes Clubhaus zerlegt haben. Im Moment steht aber kein einziges Motorrad vor dem zweistöckigen Ziegelsteingebäude. Außer meinem.

Ich stelle den Motor ab und richte den gestärkten Kragen meines schwarzen Hemds. Ich hasse dieses Teil und auch das Hemd und die Stoffhosen. Alles an diesen Klamotten erinnert mich an das Leben, das ich hinter mir gelassen habe. Aber für diesen Auftrag sind diese Klamotten die beste Tarnung, die mir eingefallen ist. Ich hole die alte Lederbibel, die meiner Schwester gehört hat, aus der Satteltasche und schnappe mir meine Reisetasche, in der sich nur die nötigsten Sachen wie Wechselkleidung und meine Walther befinden.

Ich gehe auf das Gebäude zu, unter meinen Boots knirschen die Kiesel, mit denen der Parkplatz befestigt wurde. Obwohl es mittlerweile nach 9 Uhr abends ist, drückt die Hitze noch immer bei jeder Bewegung auf meinen Körper. So sehr, dass ich mir wünschte, ich könnte wieder auf mein Bike steigen und mich vom Fahrtwind abkühlen lassen.

Vor der Bar befindet sich eine kleine Holzveranda, die schon bessere Tage gesehen hat. Irgendwann war die Brüstung mal weiß, jetzt ist die Farbe fast komplett abgeblättert und hat den Blick auf das blanke Holz freigegeben. Im Fenster neben der Tür hängt ein Schild, auf dem steht, dass vier Zimmer frei sind. Ich öffne die Tür, von innen schlägt mir dicke Luft entgegen, die mit dem Geruch von abgestandenem Bier und Alkohol geschwängert ist. Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch, das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden scheint hier keinen zu interessieren. Über meinem Kopf läutet eine einsame kleine Glocke. Sie läutet ein weiteres Mal, als ich die Tür hinter mir schließe. Es ist dunkel in der Bar, da helfen auch die pissgelben Lampen nicht, die den Tresen beleuchten, aber immerhin reicht es aus, um zu erkennen, dass außer mir kein einziger Gast hier ist.

Mit zusammengepressten Lippen trete ich auf den Tresen zu, hinter dem eine gelangweilt wirkende junge Frau konzentriert auf ihr Handy schaut und erst aufsieht, als ich meine Bibel vor mich auf die Bar lege.

»Du bist nicht von hier«, sagt sie und mustert mich mit schief gelegtem Kopf, als könnte sie herausfinden, woher ich komme, nur indem sie mich ansieht. Sie legt ihr Handy beiseite und fährt sich durch ihre kinnlangen dunkelbraunen Haare, deren Spitzen frech in alle Richtungen abstehen, als hätten sie einen eigenen Willen.

»Bin ich nicht«, antworte ich knapp und beobachte einen Schweißtropfen, der von ihrem Unterkiefer auf ihr Dekolleté tropft, das ziemlich viel vorzuweisen hat.

»Also? Was darf es denn sein?«, will sie wissen und räuspert sich genervt, als ich meinen Blick nicht sofort von ihrem beeindruckenden Vorbau hebe. Ich kann mir vorstellen, dass sich sehr viele Kerle mit ihren Titten unterhalten statt mit ihr, weswegen ich ihren harten Blick verstehe. »Bier, Whisky?«

Ich setze ein breites Grinsen auf und ziehe eine Augenbraue hoch. »Darfst du schon Alkohol ausgeben?«

Sie schnappt nach Luft, ihr Gesicht verfinstert sich dramatisch, und sie lehnt sich, so weit es ihr möglich ist, über die Theke, wodurch sie mir ihre Titten noch mehr präsentiert. »Ich bin vielleicht nicht so ein Berg wie du, aber ich bin zwanzig, also ja, ich darf Alkohol ausschenken, und ich trinke ihn sogar«, keift sie mich genervt an. »Du hast gerade meine Titten mit großen Augen bewundert, hast du schon ein Kind mit solchen Dingern gesehen?«, fährt sie mich weiter an. Ihr Gesicht verfärbt sich dunkelrot. Mir gefällt ihre explosive Art, sie schießt mir direkt in die Lenden. Und wie ihre Brüste beben, während sie auf mich einschreit.

»Dann nehme ich ein Bier. Eiskalt bitte«, sage ich grinsend und setze mich auf einen der Barhocker.

Sie taucht hinter der Theke ab und knallt wütend eine Flasche vor mich auf die Bar. »Bier, eiskalt.«

»Danke«, murmle ich, nehme die Flasche und trinke sie auf einen Zug halb leer. »Wie kommt es, dass um diese Uhrzeit niemand hier ist?« Ich zeige über die Schulter zurück auf die leeren Stühle und den einsamen Billardtisch in der Ecke. Wenn das das neue Clubhaus der Rebels ist, wo sind die Brüder dann?

»Ausflug«, sagt sie knapp. »Suchst du jemanden?« Sie kommt um den Tresen herum und setzt sich mit einer eigenen Flasche Bier auf den Barhocker neben mich.

»Nein, niemanden«, lüge ich trocken. »War nur verwundert, dass an einem Freitagabend eine Bar so leer ist wie deine.«

Sie zuckt mit den Schultern und zieht ihre winzige Nase kraus. In ihren kurzen Jeans und dem rot karierten Hemd, das sie um die Taille geknotet hat, sieht sie fast aus wie Bettie Page in den 50ern. Da kommen mir allerlei Gedanken, die ich nicht haben sollte, wenn ich so nah vor ihr sitze und sie bemerken kann, wie mir meine Hose zu eng wird. »Caiden«, stelle ich mich vor. Ich nehme absichtlich meinen richtigen Vornamen, damit es mir nicht passiert, dass ich nicht reagiere, wenn mich jemand mit einem ausgedachten Namen anspricht, während ich hier undercover bin, um herauszufinden, was bei den Rebels läuft.

Sie mustert mich. »Du siehst nicht aus wie ein Caiden«, sagt sie grinsend.

»Wie sieht denn ein Caiden aus?«, will ich von ihr wissen und verstecke nicht meine Überraschung. Denn eigentlich hat sie recht. Mich hat ewig keiner mehr Caiden genannt. Im Club nennen mich alle Reverend, was an den vielen Bibeltexten auf meiner Haut liegt, die ich mir im Laufe der Jahre habe tätowieren lassen, um mich an meine Aufgabe zu erinnern. Nicht dass ich erinnert werden müsste.

»Nicht so …« Sie zögert und windet sich sichtlich vor Unbehagen. »Nicht so beeindruckend«, stößt sie schließlich aus und wedelt mit den Händen vor meinem Gesicht herum. »So riesig und wie ein Koloss eben. Caidens sind eher schmal und … unsichtbar.«

Ich lache dumpf. »Ein Koloss?«

Sie seufzt mit geröteten Wangen. »Ich bin River, und mir gehört die Bar. Also, mein Vater hat sie mir geschenkt«, erklärt sie.

»Nett, dich kennenzulernen, River«, sage ich und betone ihren Namen. Lasse ihn regelrecht über meine Zunge rollen und beobachte zufrieden, wie sie noch ein wenig dunkler im Gesicht wird. Ich mache sie nervös, und das, obwohl sie den Umgang mit Männern gewohnt sein sollte, wenn sie hier jeden Tag mit ihnen zu tun hat. »Ich bräuchte ein Zimmer.«

»Für wie lange?«, fragt sie, weicht meinem Blick aus und lässt sich vom Barhocker gleiten. Ich starre ihr auf den Arsch, während sie um die Bar herumläuft, und muss gegen das Bedürfnis ankämpfen, meine Hand auf meinen Schwanz zu pressen, als der sich beim Anblick dieser Rundungen regt.

»Ich weiß noch nicht, paar Tage.«

»Hast du vor, die Leute zu bekehren? Dann bist du hier falsch. Hier bekehrst du niemanden. Hier ist jeder mit dem Teufel im Bunde«, meint sie mit gerunzelter Stirn.

Ich verziehe das Gesicht. »Dann hab ich vielleicht nicht so viel Glück, wie ich mir erhofft habe. Oder vielleicht sogar noch mehr, wenn ich alle hier dem Teufel entreiße. Dann habe ich endlich genug für meine Sünden gebüßt und kann mich auf einen warmen Platz im Himmel freuen«, schwafel ich und kämpfe gegen den Drang an, mich wegen meiner eigenen Worte übergeben zu müssen.

Sie nimmt mir die leere Flasche ab und stellt mir ein weiteres Bier vor die Nase. »Was für Sünden hast du denn begangen?«

Ich kann ein Grinsen nicht unterdrücken, lasse meinen Blick über ihre heißen Kurven gleiten und sehe ihr dann direkt in die Augen. »Ich begehe sie noch. Schmutzige Gedanken«, sage ich und zähle im Kopf weiter auf: Waffenbesitz, Waffenhandel, den einen oder anderen Mord, wenn es nötig ist, meine Brüder zu schützen. Da ich keine Familie habe, ist es für mich am ungefährlichsten, erwischt zu werden und in den Knast zu müssen.

»Mach dir keine Hoffnung«, meint sie, beugt sich wieder über den Tresen zu mir und leckt sich auffällig über die Lippen. »Mein Vater würde dich eher umbringen, als zuzulassen, dass sich deine heiligen Pfoten meinem Körper nähern.« Sie wirft einen abfälligen Blick auf meine Bibel. »Und mit deinem Gott kann ich auch nichts anfangen.«

Da sind wir schon zwei, füge ich in Gedanken an. Mir gefällt die Kleine immer mehr. Meinem Schwanz auch, er würde gern herausfinden, was ihr Vater davon hielte, wenn er tief in ihr wäre. »Bettie, wenn ich meine Pfoten auf deinem Körper haben möchte, dann wird dein Vater mich nicht davon abhalten. Nur du kannst mich abhalten.«

»River«, sagt sie und schnaubt abfällig.

»Bettie passt besser zu dir.« Ich trinke die zweite Flasche auch noch aus und nicke dann zu dem Schlüsselbrett hinter ihr. »Zeigst du mir mein Zimmer?«

Sie nimmt einen der Schlüssel und kracht ihn vor mir auf den Tresen. »Das findest du allein. Die Treppe nach oben und dann rechts.«

Ich zwinkere ihr zu und greife nach dem Schlüssel und meiner Bibel. »Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Schade eigentlich«, werfe ich ein und gehe die Stufen nach oben, die unter meinen schweren Stiefeln ächzen. Oben biege ich in einen schmalen, dunklen Gang ein. Mein Zimmer ist gleich das erste und befindet sich direkt über der Bar, hinter der die kleine süße Bettie darauf wartet, dass ich mich mit ihrem Arsch beschäftige. Keine Sorge, Süße, wir haben noch Zeit.

Ich öffne die Tür zu einem kleinen unscheinbaren Raum, in dem zwei Betten stehen, eine Kommode und ein Fernseher. Ein typisches Motelzimmer aus den 70er Jahren. Selbst die Tapete an den Wänden ist im 70er-Jahre-Grün. Das Einzige, was hier fehlt, ist das obligatorische Kreuz über dem Bett, aber da war mal eins, man sieht es an dem hellen Fleck. Damit kann ich gut leben. Ich werfe meine Tasche auf das Bett an der Tür. Ich werde in keinem von beiden schlafen. Mein Platz ist auf dem Boden hinter dem letzten Bett. Sollte jemand scharf darauf sein, aus meinem Körper ein Sieb zu machen, wird er zuerst auf die Betten feuern, was mir genug Zeit gibt, zu reagieren und dem Arschloch eine Kugel in den Schädel zu jagen.

Ich ziehe die Vorhänge zu, sodass es immer dunkel im Zimmer sein wird, dann forme ich aus der Decke des einen Bettes eine Rolle, sodass es im Dunkeln aussieht, als würde ein Mensch dort liegen. Aus meiner Tasche hole ich das alte Silberkreuz, das mein Vater immer zu seinen Predigten getragen hat, und lege es so auf die Kommode, dass es jedem auffallen muss, der in mein Zimmer kommt. Die Bibel lege ich daneben. Ich bin gerade fertig damit, das Zimmer so auszustatten, dass es aussieht, als wäre ich wirklich jemand, der auf dem Pfad Gottes unterwegs ist, als von draußen das Röhren mehrerer Motorräder nach oben dringt.

Ich trete an das Fenster und sehe durch einen Spalt im Vorhang nach unten, wo die ersten Bikes auf dem Parkplatz vor der Bar ankommen.

»Rebels«, stoße ich angewidert aus, als ich die Clubfarben auf ihren Kutten erkenne. Sobald sie mein Bike sehen, gehen sie darauf zu und untersuchen es. Zwei Rebels umrunden es, öffnen die Satteltaschen und werfen einen Blick rein, was mich zornig knurren lässt. Am liebsten würde ich sofort nach meiner Walther greifen und den Arschlöchern Manieren beibringen. Aber das wäre nicht hilfreich bei der Erfüllung meiner Aufgabe. Einer von ihnen zieht meine zweite Bibel aus der Tasche und hebt sie lachend hoch. Die anderen Männer drehen sich zu ihm um und lachen ebenfalls. Scheint so, als wäre das da unten ein komplett ungläubiger Haufen. Überrascht mich nicht.

Der Zweite entdeckt mein Notizbuch, was jeden Muskel in mir in Alarmbereitschaft versetzt. Ich hasse es, wenn jemand dieses Buch anfasst. Es fühlt sich an, als würde meine Schwester ein weiteres Mal beschmutzt werden. Wenn er es öffnet, weiß ich nicht, ob ich mich zurückhalten kann. Ich balle die Hände zu Fäusten und konzentriere mich auf meine Atmung. »Ganz ruhig bleiben«, flüstere ich und beobachte genau, was der Kerl dort unten tut. Er wendet das Buch hin und her und steckt es wieder zurück. Die Rebels entfernen sich von meinem Bike, und ich atme erleichtert aus.

Ich konzentriere mich auf ihre Kutten, drei stehen mit dem Rücken zu mir, ihre Kutten sind mit allen Rockern ausgestattet, also sind sie Fullmember. Die anderen kann ich von hinten nicht sehen, und die Brustpatches lassen sich aus der Entfernung nicht lesen, also werde ich wohl näher ranmüssen.

Die Männer gehen geschlossen auf die Bar zu, und kurz darauf höre ich ihr Gelächter direkt unter meinen Füßen. »Willkommen zu Hause, Rebels.«

River

Ich traue mich erst, tief einzuatmen und meine Muskeln zu entspannen, als Caiden gegangen ist. Mein Leben lang schon habe ich mit Männern zu tun, die gefährlich aussehen, hart sind und von anderen gefürchtet werden. Aber dieser Mann ist noch viel furchteinflößender als mein Vater oder seine Männer. Caiden hat diesen düsteren Blick aus eiskalten, dunklen Augen, diese breite Narbe, die sich von seiner Schläfe etwa zehn Zentimeter bis über seinen Wangenknochen zieht, und kurze, nur wenige Zentimeter lange dunkle Haare, die ihn noch bedrohlicher wirken lassen. Ich würde ihn definitiv nicht schön nennen, aber er raubt mir mit seiner ganzen Art den Atem und lässt auch jetzt noch, als er längst weg ist, meinen Puls rasen. Er hat etwas an sich, das man nur als hart und unnahbar bezeichnen kann. Beeindruckend. Düster und grausam.

Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der mich mit nur einem Blick erzittern lässt und dunkle Sehnsüchte in mir weckt. Und dann begegnet mir ein solcher Mann, und er ist ausgerechnet ein Prediger. Nicht dass alle Prediger auf Sex verzichten, er tut es ganz bestimmt nicht, so wie er den Anblick meiner Brüste in sich aufgesaugt hat, aber ich kann nichts anfangen mit Religionen, der Bibel oder Gott.

Wenn es einen Gott gäbe, hätte ich noch eine Mutter. Da meine Mutter aber gestorben ist, als ich noch so klein war, dass ich mich heute nicht mal mehr an ihr Gesicht erinnere, kann es wohl auch keinen Gott geben. Es existieren nicht einmal Fotos von ihr, weil alle Erinnerungen an sie dem Feuer zum Opfer gefallen sind, das sie getötet hat.

Ich räume die leeren Flaschen zurück in den Kasten unter der Theke und beschäftige mich dann wieder mit meinem Handy. Seit die Rebels die Bar zu ihrem Clubhaus gemacht haben, habe ich kaum noch andere Gäste. Hierher verirren sich nur noch Leute, die von außerhalb sind. Die Einwohner von Charlottesville vermeiden es, in die Nähe des MC zu kommen. In den letzten Jahren hat sich der Club in der 49.000-Einwohner-Stadt nicht besonders beliebt gemacht. Mein Vater versucht alles, um den Ruf des Clubs wiederherzustellen, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse aller Brüder zu stillen. Als Präsident des Clubs sei es seine Aufgabe, zu führen, aber auch glücklich zu machen, sagt er immer. Mit dieser Einstellung und dem eisernen Willen, den Club wieder aufzubauen, ist er vor ein paar Monaten überhaupt erst zum Präsidenten geworden.

Als ich die dröhnenden Bikes der Rebels näher kommen höre, springe ich vor Freude auf und renne sofort zur Tür. Zwei Wochen war der Club jetzt irgendwo im Süden unterwegs und ich hier ganz allein. Außer mit den Lieferanten und Caiden habe ich seit Tagen mit niemandem mehr reden können. Freunde habe ich leider keine in der Nähe, weil die meisten mich genauso meiden wie die Bar. Bis vor ein paar Tagen habe ich wenigstens noch mit Trent telefonieren können, aber seit er gegangen ist, habe ich mich nicht getraut, ihn anzurufen. Ich will ihm die Zeit geben, die er braucht, um Abstand zwischen uns und seinen Gefühlen zu bekommen. Ich reiße die Tür auf, in dem Augenblick, in dem Buster die Stufen zur Veranda erreicht.

»Endlich«, stoße ich überglücklich aus.

»Präs, deine Kleine hat uns wohl vermisst«, meint Buster mit einem breiten Grinsen und sieht über die Schulter zurück auf meinen Vater, der neugierig die Taschen von Caidens Bike durchsucht.

»Vergraul nicht den einzigen Gast, den ich habe«, werfe ich ihm vor und verschränke protestierend die Arme vor der Brust. Ich trete zur Seite, damit Buster und die anderen eintreten können. Der Club besteht im Moment aus sieben Männern, der klägliche Rest von dem, was nach dem Krieg mit den Bastards noch übrig geblieben ist. Ich weiß, es gibt noch weitere Männer und ein echtes Clubhaus, aber hierher in die Bar bringt mein Dad nur diese paar mit, vielleicht, weil er ihnen mehr vertraut als den anderen. Zur Zeit des Überfalls war ich in Richmond auf dem College und Dad schon seit einem Jahr bei den Rebels. Die meisten, die überlebt haben, waren damals seit mehreren Wochen unterwegs, auch Buster und mein Vater.

»Ich hab dir was mitgebracht«, meint Dad und zieht mich in eine feste Umarmung, bevor er in die Bar kommt.

»Du bringst mir doch immer was mit«, sage ich und verdrehe die Augen, weil Dads Geschenke irgendwie immer den Eindruck erwecken, als hätte er lieber eine kleine Prinzessin als eine Tochter, die eben so ist, wie ich es bin. Aber dann hätte er mich nicht unter Bikern aufwachsen lassen dürfen. Dad war früher ein Freerider. Jemand ohne einen Club, der aber trotzdem Kontakt zu Clubs hatte. Wir sind viel herumgereist und hatten eigentlich nie ein festes Zuhause. Bis ich keine Lust mehr hatte, dann hat er sich mit mir hier in Charlottesville niedergelassen, und ich konnte die Highschool abschließen und das College besuchen. Für ein Semester.

»Bringst du deinem Alten ein Bier?«, fragt er mich und küsst mich auf die Stirn. »Und danach erzählst du mir etwas über den Besitzer dieses Bikes. Ich kann ihn nicht sehen, also gehe ich davon aus, dass er oben ist.« Er zieht eine Braue hoch und blickt zur Decke. »Er ist doch nur ein Gast, oder? Du weißt, wie ich dazu stehe, dass du dich mit Bikern einlässt.«

Ich verdrehe die Augen. »Keine Sorge, er ist ein Wanderprediger«, beruhige ich ihn und verdrehe noch einmal die Augen.

Der Blick meines Vaters verdunkelt sich, als wäre er verärgert, dann schüttelt er den Kopf und beginnt zu lachen. »Habt ihr es gehört? Ein Wanderprediger mit einem Bike«, richtet er sich an seine Männer, die in sein Gelächter mit einfallen.

»Immer mal was Neues«, meint Buster, der sein Vize ist. Buster und mein Vater sind in etwa im gleichen Alter, etwas über fünfzig und damit die Ältesten. Die anderen Männer sind alle zwischen dreißig und fünfzig Jahre alt. Und jeder von ihnen behandelt mich, als wäre ich ihre kleine Schwester oder ihre Tochter, was manchmal ziemlich anstrengend ist, weil ich nichts tun kann, ohne dass sie mich beobachten.