Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Romann

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

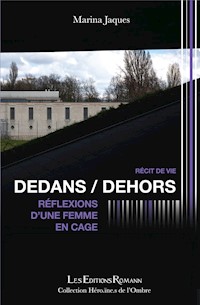

Une autobiographie poignante qui illustre l'emprisonnement sous toutes ses coutures...

Entre quotidien carcéral et souvenirs, l’auteure partage sans réserve des moments de sa vie longtemps cachés sous des tonnes de honte et de culpabilité. Avec son écriture à fleur de peau, à la fois drôle, crue et sensible, Marina interroge la vie sociale, notre rapport à autrui et plus précisément notre concept d’« emprisonnement ». Parce que la cage n’est pas toujours celle que l’on s’imagine. Ne construisons-nous pas souvent nous-mêmes nos propres prisons ?

Immergez vous dans la dure réalité du monde carcéral, en vous mettant, le temps d'un instant, dans la peau d'une prisonnière !

À PROPOS DE L'AUTEURE

Marina Jaques est née le 21 mai 1961 à Lausanne, un jour de neige… Troisième enfant d’un père avocat et d’une mère exerçant le métier de femme d’intérieur, Marina n’a guère le goût des études. Naviguant au mieux entre ses multiples dépendances et des troubles du comportement, elle entame rapidement sa vie professionnelle et exerce dans la restauration, les ressources humaines et le travail social. L’envie d’écrire lui est venue lors de ses années de travail dans la rue, mais c’est durant son séjour en prison, grâce au temps – celui de la réflexion, celui des minutes et des heures, celui du souvenir –, que Marina prendra la plume pour de bon.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

« Il ne faut jamais s’être ménagé soi-même. Il faut avoir fait de la dureté une habitude, pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités. »

Friedrich Nietzsche

PRÉFACE DE L’AUTEURE

CE récit, je l’ai voulu pour restituer des histoires de vies. Des bouts de la mienne, mais pas seulement. Ces réflexions, je les ai menées pour le souvenir, pour donner du sens. Certaines en ont déjà, d’autres sont en cours, quelques-unes sont abouties. Pour parler d’un univers clos, rempli de gens avec des histoires que le commun des mortels ne connaît que par ce que lui restituent la presse et certains médias, ou pour l’avoir vécu. Avec leurs propres yeux. Je vous propose ici les miens.

Tenter de donner la parole à ce qui dedans pleure, rit, malgré les faits, malgré les fautes, de faire se rencontrer le dehors où ça pleure et ça rit aussi, sans les fautes… quoique.

Un univers clos mais pas hermétique, et de tisser des liens avec le dehors. Ma place, la place, leurs places. Monde enfermé-enfermant, en définitive tellement semblable à celui de dehors, le dehors que l’on dit, que l’on croit « libre ». L’exergue « femme en cage » ne se réfère pas seulement aux murs qui scindent la prison mais également au vécu, mon vécu, le leur. La cage n’est pas toujours celle que l’on s’imagine. Ne sommes-nous pas souvent notre propre prison, notre propre enfermement ? Serait-ce là, la faute elle-même ?

D’autres avant moi l’ont déjà fait. Dois-je pour autant ne pas le faire, ne pas l’écrire ? Je n’ai pas le sentiment de commettre ici un acte redondant, répétitif. Ma volonté est de prendre le relais de ce qui a déjà été dit, écrit, avec un regard certes pas neuf, juste différent. Donc neuf ?

Mes réflexions sont souvent contradictoires, tantôt naïves, puériles peut-être. Plus loin crues, révoltées… cette forme d’ambivalence ne m’effraie plus. Suis-je condamnée également à l’uniformité, la tiédeur, le tout pareil ?

Ces paradoxes, ces contradictions représentent mon point d’interrogation, ma pierre d’achoppement. Un travail, une torture parfois, au quotidien. Ce que je nomme travail est en fait, je le crois, la trame de ma destinée. D’aussi loin que je me souvienne, ces interrogations me picorent l’esprit, m’agacent les neurones, de questions en réponses, de réponses en questions, boucle elliptique jamais bouclée.

Le problème avec les questions, c’est qu’il ne faudrait jamais poser la première ou éviter d’y opposer une réponse.

« La réponse est dans le vent » poétisait Dylan, il m’a fallu du temps pour comprendre ce qu’il voulait dire par là. Je l’ai composée cette réponse, avec les éléments que j’ai glanés çà et là. C’est une réponse transitoire, une réponse « en attendant une autre réponse ». Elle a le mérite d’exister et de me faire entrevoir les contours de ce que pourrait être mon œuvre, ma place ici-bas.

Je crois que nous sommes tous poètes et que nous avons tous à écrire une œuvre, au propre comme au figuré. Enfin, à conditions d’en éprouver l’envie, le besoin, pour moi la nécessité.

Être en vie, envie, écrire ces lignes, pouvoir le faire, tient d’une sacrée chance. Je m’en rends compte. Rien n’était joué, prévu, prémédité. C’est parce que j’ai eu de la chance qu’il m’est nécessaire de l’écrire, de le faire. Mille fois, par mes comportements, par mon inconscience, ma naïveté, mes excès, j’aurais pu ou j’aurais du (?) mourir. Vraiment. Des vies s’en vont pour des raisons qui tiennent à si peu, des destins stoppés trop tôt, trop tard, reflets de l’improbable choix de ce qui ne nous appartient pas au final. Est-ce injuste, est-ce ainsi ? D’y réfléchir ne m’apporte rien. De l’écrire, de le commettre, viendra peut-être le sens.

Dedans-dehors, résonnent les bruits de la vie quelle qu’elle soit, qui qu’elle soit. C’est un regard, un état d’esprit, ni plus, ni moins.

« Peut-être ces propos sont-ils confus et peu compréhensibles, mais quiconque fait attention ou se comprend lui-même avec quelque froideur ou quelque sévérité, quiconque se voit, un jour ou l’autre, dans une glace marchant à côté de lui-même comme d’un autre, ce quelqu’un-là me comprendra forcément très bien. »

Françoise Sagan

CHAPITRE IL’ARRIVÉE

DEDANSJANVIER 2016

AU petit matin d’un mois d’hiver bien noir, bien froid, étoilé comme moi qui suis ivre, de trouille, d’alcool, d’angoisse, je m’approche, je parcours les quelques mètres qui me séparent de cette monstrueuse porte, décidée d’en découdre avec ce que je considère comme une sale période de ma vie que je veux terminée, à laquelle, derrière cette porte, je mettrai un point final.

La femme, magnifique de générosité – et pas que – qui a eu la bonté et la patience, de me véhiculer en ce jour sombre, d’écouter mes dernières divagations de femme en sursis de quelques heures, me fait un dernier signe de la main avec, je l’en remercie aujourd’hui, un sourire immense sur son visage néanmoins quelque peu soucieux. Ma cousine. Pas Bécassine pour autant.

Moi et ma trop lourde valise – je n’ai plus la moindre force – nous approchons de la vilaine porte et, dans un dernier élan de courage je sonne. Après je ne m’appartiendrai plus, je n’aurai plus besoin de courage… que je croyais.

J’entends immédiatement les diverses caméras tourner, zoomer. Je me sens épiée scrutée. Déshabillée viendra un peu plus tard.

Un interphone me crachote l’ordre de décliner mon identité. Je m’exécute. Quoi d’autre ?! La lourde porte s’ouvre sur une sorte de sas à ciel ouvert. Aire de livraison, ni cour, ni parking, juste un espace ou les différents fournisseurs viennent déposer leurs marchandises.

Puis, deux portes plus petites mais tout aussi moches, la « voix qui crachote » m’indique, m’ordonne, de prendre celle de droite. Soit, je m’exécute encore. Je ne réalise pas encore que je vais devoir beaucoup m’exécuter ces prochains mois.

Derrière la petite porte de droite j’arrive à ce que, dans un hôtel, on appellerait « le desk », dans une gare « le guichet », à l’hôpital « l’accueil », etc. Ici on ne l’appelle pas ! Plus tard, je saurai qu’il s’agit de « la centrale ».

Une dame en uniforme, très affairée mais néanmoins aimable, me demande ma carte d’identité. Si fait, je la lui tends.

Madame du guichet « qui ne se nomme pas » me demande de patienter, dit que l’on va venir me chercher. Ah, encore une petite photo de portrait, puis en pied, puis j’attends. Pas facile. J’ai froid, l’alcool me brouille la tête mais pas d’une jolie ivresse. Non, quelque chose de poisseux où mes angoisses viennent se coller, s’agglutiner. Des minutes qui me paraissent interminables, les néons, l’attente encore. Puis bruits de pas, de clés. Ce furent les premiers, il ne m’était pas venu à l’esprit que ces bruits allaient ponctuer le reste de mon séjour, de ma peine dans tous les sens du terme.

Deux agents de détention se présentent et « m’invitent » à les suivre. Binôme féminin/masculin, ils sont rôdés, ils connaissent le « script » par cœur. L’un devant moi, l’autre derrière, distance convenue, professionnels jusqu’au « pathétisme » (contraction néologique personnelle de pathétique et paroxysme) éloquent.

Ma tête, ce qu’il est censé y avoir dedans, tente de ne pas caricaturer, de comprendre que c’est là leurs rôles, leur job. Comment voulez-vous ne pas caricaturer ce qui l’est déjà au naturel et je jure que cet effet ne tient pas à l’uniforme ni à l’ivresse ?! Ceci mis à part, ces deux-là sont polis, aimables, je me sens respectée. Moi, femme condamnée, bourrée, au bord de la crise d’angoisse, prête à rugir, à vomir. Sans le savoir leur attitude me calme, me rassure quelque peu.

Nous longeons des couloirs aussi moches que les portes, gris clairs, mais gris moche. Je perds le sens de tout. Désorientée, j’ai l’impression d’avoir traversé un véritable labyrinthe, cela se peut-il ? Je marche comme un automate dont les piles n’ont pas la vigueur du petit lapin qui bat son tambour – de la marque qu’on ne dira pas. Épuisée par bientôt cinq ans de « en vrac » : burn-out, dépression, alcoolisation massive, sous-alimentation, insomnie ou devrais-je plutôt dire « a somnie », justice, finances en chute libre, courriers pourris, VDM1.

J’entends les uns me dire : « Tu l’as bien cherché », les autres pas mieux : « Ma pauvre »… là, tout de suite, je les déteste tous autant qu’ils sont ! Chantres de la morale à l’emporte-pièce, bons samaritains de pacotille, bonnes intentions truffées de prétention, aussi tordues que malsaines… « Aux enfers » ! Confutatis maledictis !

Évaluer la longueur des couloirs ce jour-là, tout à fait relatif. Parfaitement inutile.

Nous voilà parvenus dans un petit local, le dépôt. Petit bureau, petite douche, petit chariot de transport des effets personnels. Tout me semble petit, moi comprise. Ça fait intime. Ça me provoque un ressenti extrêmement bizarre. Ambivalent. Intime dans mon vocabulaire, évoque des sentiments comme détente, confiance, bien-être comme également tête-à-tête, désir sensualité avec en point de mire et d’orgue, sexualité. Alors vous pensez le paradoxe ! Ici dans un local froid, de prison froide, dans ma vie froide, sensualité, sexualité ?! Ça le fait pas, juré c’est bizarre.

Dans ma tête comme dans mon corps, tout se mélange, tout se bouscule.

Sous la douche nue, la moitié moustachue du binôme est sortie, me reste la moitié féminine, aussitôt rejointe par du renfort du même genre. Puis – ils auraient pu commencer par là – le ballon, l’alcootest, l’éthylomètre, c’est comme vous voulez. Positif. Perso je le savais. Nous voilà fixés officiellement. Je m’abstiendrai de vous citer un quelconque chiffre s’agissant de mes alcoolémies, ils sont tellement scandaleux que personne ne me croirait de toute façon.

La moitié féminine du binôme rappelle, dans un certain stress, la partie virile et après une concertation confuse décide d’appeler les urgences de l’hôpital. J’ai beau expliquer que je vais « bien », que je ne suis pas sujette à des problèmes épileptiques que nenni : prudence et anticipation.

Je me rechange, je remballe, je peux laisser mes affaires là, je reviens – c’te blague…

Voilà l’ambulance, la police, les menottes. Moi : « Faut-il vraiment que je les mette » ? Eux : « Non madame, c’est nous qui vous les mettons ! » CQFD…

Hôpital, effet de manque qui commence, benzodiazépines, dodo ! Nous sommes arrivés aux urgences vers 11h00, il est 17h30 lorsque l’on vient me chercher. Croyez-le ou non, de toute cette journée, soit depuis 09h00 ce matin à mon entrée officielle à la prison, il ne m’a été proposé aucun verre d’eau, aucun repas ! J’étais dans les choux soit. M’enfin quand même.

Sortie de l’hôpital, l’agent ne sort pas les menottes, il me dit avec une certaine sympathie qu’il souhaite me faire confiance. J’apprécie.

On recommence, petite pièce, petite douche, éthylomètre. Quels cons, comme si je m’étais shootée au propofol à l’hôpital. Puis les couloirs à nouveau. Enfin mon secteur, ma cellule. Ce qu’il y de détestable avec les « benzo », comme tous les médicaments d’ailleurs, c’est qu’ils vous font à peu près le même effet que l’alcool, en l’occurrence, avec la bouche pâteuse en plus et le plaisir de boire en moins.

Je me dis qu’il faut désormais que je me fonde, que je me grime, que j’enfile mon costume de détenue. In petto : « Ma pauvre fille, tu es une détenue. Tu n’as pas besoin de costume, c’est bon tu l’as le rôle. » Ah oui c’est vrai, surtout ne pas oublier. Ni cela, ni rien d’ailleurs. Chaque jour pour ne pas devenir folle, molle, vide, se souvenir pourquoi je suis ici. Pourquoi je n’ai pas trouvé d’autres moyens d’exprimer, éructer, cracher. Cracher une existence apparemment satisfaisante mais vide. Mauvaise vie, mauvais amour, mauvais vins, mauvais choix. Mes choix… ! Foutre le feu pour tout anéantir, terres brûlées, Igne Natura Renovatur Integra2.

Cesser de me conformer, d’être bon élève, ne plus jamais faire le jeu de « ce que je pense que les autres attendent de moi », alors même qu’ils n’ont rien dit. D’ailleurs, les autres, ils ne disent jamais rien vraiment. Ils vous font comprendre. Et après on s’étonne de tout comprendre à l’envers. Nous arrivons dans le secteur qui va être celui où se trouve ma cellule. J’y arrive, la voilà. Une cellule commune à cinq personnes, actuellement occupée par trois. Je n’ai qu’une envie dormir, disparaître, fuir, partir loin… mourir peut-être.

Ce sera pour plus tard. Derrière moi un cri que je suppose être de joie, déchire mon précieux silence. Je me retourne, je reconnais Delphine, une jeune femme toxicomane que je connais de mes années de travail de rue. Puis une seconde, Conchita, celle-là je ne la connais pas mais elle tient à se présenter, puis une troisième, Caro que je connais également de la rue. Embrassades, rires pour elles, un peu de gêne pour moi et surtout une terrible, monumentale envie de me rouler en boule sous ce qui va me servir de couette, durant ces prochains six mois.

Elles sont touchantes, voyant bien que j’ai de la « peine » à aligner deux mots, deux gestes, elles défont mon package, font mon lit (je sais déjà, malgré mes brumes, que demain je pourrai tout refaire, elles n’ont aucun sens de l’ordre et encore moins de mon ordre, tant pis). Elles me proposent thé, café, sont aux petits soins. Faut-il donc être au fond du fond, en prison, pour bénéficier de ces attentions, ces gestes qui changent tout ?! Je peux affirmer ici, avec toute la sincérité que cela requiert, que depuis des années, j’avais rarement reçu tant de petits riens, de gentillesse.

Je comprendrai plus tard qu’elle n’est pas tout à fait gratuite. Qu’importe…

Durant cinq années de traversée d’un désert aussi aride qu’hostile, ce sont toujours des personnes extérieures à mon intimité qui ont fait montre de sollicitude, de bienveillance. C’est un constat triste et désolant, paradoxalement plein d’espoir quant à la nature humaine.

Je m’effondre enfin. Je peux disparaître, je suis venue, j’ai gravi les marches de mon échafaud, ma tête peut rouler, les cris peuvent jaillir, de joie, de peine, cela n’a plus d’importance. Rideau !

1 VDM, www.viedemerde.fr, histoires loufoques de la vie quotidienne. Émission du PAF.

2 INRI, aphorisme alchimique détourné de l’acronyme originel en clin d’œil à « Jésus le nazaréen roi d’Israël ». Ici : « La nature se renouvelle par le feu. »

MA PREMIÈRE FOIS DEDANSAOÛT 1981

LA porte est immense, je la vois gigantesque, monstrueuse. Grise d’un gris pas joli, vilaine quoi. Je prends du coup la mesure de l’expression « sympa comme une porte de prison ». Sympa, sûr ça ne l’est pas. Mais alors moche…

Parce qu’on peut être sympa et moche ou inversement. Mais pas sympa et moche, c’est trop. Je suis bien rendue. Arrivée à l’exacte adresse de la convocation. Un mois ferme. Je viens de fêter mes vingt ans et je dois effectuer un mois ferme.

D’aucuns se souviendront d’une fête mémorable, d’un voyage magnifique, d’un cadeau tant souhaité. Moi je me souviendrai de ces vingt ans comme d’une cellule assez étroite, de la cuvette des toilettes à hauteur de mon visage, d’une fenêtre tellement haute que l’on ne peut y voir l’extérieur, un bout de ciel à la rigueur. Remarquez, d’autres se souviendrons d’une guerre, de la peur, de parents qui se séparent, d’une cruelle famine, d’une épidémie, bref, d’un jour de malheur parmi d’autres.

Il me restera en définitive les éclats de rires des après-midis de calandre3, aux retours de promenades où je fumais alors mes premiers joints. Les échauffourées de détenues, qui à l’extérieur se prostituent, et qui profitent de ce rendez-vous forcé pour régler leurs comptes s’agissant d’un bout de trottoir.

Les douches communes mercredi et samedi, pas de secteurs, uniquement des cellules individuelles et communes. Ces dernières sont réservées aux préventives. Je n’ai cette année-là – âge oblige je suppose – aucune conscience de ce que je fais là. Des conséquences éventuelles de cette situation. À tel point inconsciente que, c’est intéressant, ce passage en prison n’aura jamais d’incidence sur ma vie. Ni bonnes ni mauvaises. De là à dire que notre conscience conditionne nos actes ? J’ai traversé cette étape comme on traverse un pont, avec tout juste ce qu’il faut de vertige pour que l’aventure en vaille la peine.

La prison, ça vous remet dans le droit chemin, c’est bien connu ! La prison peut vous rendre plus fort, peut-être. Plus prudent sans doute. Mais en aucun cas elle ne vous enseigne à vous conformer avec intelligence et compréhension, tant le conformisme y est poussé jusqu’à l’indigestion.

Me voici donc dans le « Saint des Saints ». C’est austère, ça pue, c’est tout ! Je suis « mise au secret » trois jours durant. Secret de quoi, de qui ? Trente-cinq ans plus tard, je ne le sais toujours pas. J’ai volé une voiture, conduis sans permis, me suis alcoolisée, et je suis au secret ? Non… toujours pas.

Passé le laps « secret », j’intègre la vie communautaire qui se déroule uniquement les après-midis. D’abord promenade, comme à la télé. On tourne en rond, on fume, on refait le monde. Univers assez étroit où se développent des sortes d’us, règles tacites, non-dits, qui ne se comprennent qu’avec le temps ou la bienveillance de certaines détenues.

J’ai de la chance, je suis la benjamine du groupe. Passablement naïve au point que je frise souvent les « codes », ce qui a eu pour effet inattendu de me doter d’un capital sympathie. J’étais devenue, bien malgré moi, la gamine, la « minotte » à protéger, à éduquer. Je me suis retrouvée flanquée de deux marraines, deux fortes femmes (au propre comme au figuré), gouailleuses, autoritaires et maternelles.

À cette époque, la plupart des femmes condamnées sont des prostituées, destins choisis ou non, assumés ou non, « carriéristes » ou non. Elles m’ont fait rire aux larmes. Vraiment, réellement rire. Cet humour de rue, potache, un rien vulgaire mais tellement proche, j’imagine, de leur réalité quotidienne. Les récits des clients qu’elles nomment les « chonchons », en référence à « michetons ». Je leurs dois beaucoup, puissent-elles se reconnaître dans ces lignes. Merci les filles !

3 Une calandre est un gros rouleau chauffant pour repasser, notamment les draps de la prison.

DEDANSJANVIER 2016

NÉONS. Tremblements. Crampes. Odeurs que je ne connais pas, sudations, des pas et des bruits autour de moi, pas de doute. La réalité étant ce qu’elle est, en un mot comme en cent, je suis bel et bien en prison et en manque.

J’ai la tête en papier mâché, je ne veux pas ouvrir les yeux, je ne veux pas me réveiller, je ne veux pas les voir ! Est-ce donc possible que je me sois fichue dans cette situation. J’ai trop mal partout, je ne veux pas réfléchir à ça. Plus tard, je reprendrai plus tard.

Pour l’heure, je m’extirpe de mon lit, 6h45. Delphine vient voir comment je vais. Caro arrivera juste après. Je croise Conchita en allant aux douches, elle sourit moins qu’hier soir. Soit mon état de la veille a déformé mon souvenir, soit elle n’est pas du matin. Pas le temps de philosopher sur le sourire de cette belle inconnue, je ne sais pas ce qui va m’arriver ce premier matin, mais je serai au moins propre lorsque j’en serai informée. Je n’ai pas de café, on m’en offre. « Merci, comment puis-je faire pour m’en procurer ? » « Cantine ! » Ouais… je développerai plus tard.

Un gardien vient me chercher, « médical ! ». Je le suis. Je me retrouve dans le bureau de Mme Psy. Trois jours de certificat médical pour expurger cet alcool, calmer le manque. On se revoit dans quatre jours. Je retourne en cellule. Ma tête, mon ressenti me rappellent à quelques souvenirs…

Précédant cette descente au purgatoire, j’ai vécu dix ans avec une femme qui, me voyant chuter a démissionné, lâché ma main à petit feu, comme cruellement, comme pour m’observer me consumer. La peur de la maladie ? C’est moi qui ai fini par partir. Je me fous de savoir qui a fait quoi, qu’il faille se protéger ou non. Cette vision parfaitement égocentrée du respect à soi, du « Je t’aime, mais… ». Mais quoi ?! J’idéalise l’amour, oui. Et alors ? Cette mauvaise foi me fracasse, m’enrage, me fera – m’a fait – faire n’importe quoi. J’ai une haine viscérale de la lâcheté que l’on habille d’un beau paraître social. Je suis lâche à mes heures, je n’ai pas besoin d’être hypocrite en plus. Je la remercie néanmoins de m’avoir lâché la main. Conne comme j’ai pu l’être, je lui aurais encore trouvé des excuses. Bon débarras.

Au bout d’une semaine je déménage. Une détenue a fini sa peine, j’obtiens sa cellule individuelle, ouf ! Parce que la cellule commune c’est pénible. Chacune a un rythme propre, de sommeil, de loisirs, de tout et bien évidemment, ce n’est jamais le même que le mien. Il y a un poste TV, une zap’ et je me suis promise que je ne discuterai jamais la possession cet objet. J’ai donc dû avaler Top Models, Urgences, et Cerise dans Les anges de la téléréalité. No comment ! Je n’ai plus l’âge des dortoirs, mais y-t-il un âge pour cela ?

Mon sevrage dure en tout une semaine puis vient le sevrage des « benzo ». C’est un peu ardu. Premiers jours d’une vie différente, dans un état différent, avec des pensées pas encore différentes. Je me dis qu’après tout c’est peut-être aussi bien ainsi. C’est dur, c’est définitivement dur ! Les filles que je connais de la rue viennent m’interroger sur ma présence ici. « Mais qu’est-ce qui s’est passé ? T’as maigri, tu bosses plus ? ». Je tente quelques vagues explications, non pas que j’éprouve de la retenue ou de la gêne, mais je ne suis pas certaine d’être déjà capable de parler de ma dégringolade, pas maintenant. Pas encore tout compris, pas eu le temps de mettre de l’ordre dans ma tête. Cela me renvoie néanmoins à la notion de dedans-dehors.

Ces filles je les ai connues ailleurs, j’étais un peu une référente, pas une copine mais une personne abordable qui représentait un dispositif social, dans une équipe médico-sociale, je n’étais pas de « la bande », mais je la fréquentais au quotidien, je connaissais leurs problèmes. Et là, je suis une autre personne. Toujours moi, mais plus en représentation de rien. Juste moi et mes galères, tout comme elles. J’étais l’assistante, je suis l’assistée.

Vaseuse, je suis surtout vaseuse. Cette sensation va-t-elle s’estomper ? Vais-je retrouver ma capacité à réfléchir, à discerner, à trier ? Il y a trop de monde d’un coup, trop de sollicitations, trop de choses nouvelles, inhabituelles. Trop de monde.

DEHORSOCTOBRE 2015

VOILÀ quatre jours que je ne suis pas sortie de chez moi, quelques courses seulement. J’évite soigneusement de me trouver en face de quiconque, pas envie, rien à dire.

Deux semaines sans ménage, sans prendre soin de moi. Je me brosse les dents et c’est tout. Enfin je dis c’est tout, c’est surtout laborieux. En état de manque perpétuel, je ne mange plus, même l’alcool est difficile à ingurgiter. Conséquence, j’ai l’œsophage – enfin je crois que c’est lui – complètement serré, dur. Rien ne passe donc, me brosser les dents provoque des réflexes vomitifs violents. J’en ai pour d’interminables minutes à me remettre.

Mon pain a perdu le sourire sur la table de la cuisine. Mes bouteilles vides sont bien rangées et bien vides. Pas de bouteille SOS, pas de bouteille à ma mer. Va falloir que je m’encourage, que je retourne au ravitaillement. Chancelante, mes jambes ne veulent plus trop me porter, je commence à avoir sérieusement mal partout. Avant ce n’était qu’à l’intérieur, ce n’était que dedans. Maintenant ça se voit aussi dehors. Suis-je en train d’arriver, au bout, enfin ? Consumée, détruite ? Je ne me plaindrai pas. J’en connais qui n’attendent que ça. Toujours les mêmes. Ceux qui jugent et les complaisants. Qu’est-ce qui pourrait leur faire comprendre que je ne veux plus les voir. Que je ne veux plus les entendre. Ceux qui nous viennent les mains nues / Nous ne voulons plus les entendre / On ne peut pas, on n’en peut plus !4 Que la seule dignité qu’il me reste aujourd’hui, c’est de ne pas m’étendre sur l’énumération de mes dégâts. J’ai voulu détruire, en cela j’ai réussi ! J’ai tout détruit, tout cassé, tout brûlé, dedans-dehors.

Boîte aux lettres pleine, comme moi. Je n’ouvre plus que les lettres qui concernent la prison, mon unique futur aujourd’hui. Le reste va directement dans le sac à papier, qui déborde lui aussi. Ras-le-bol qu’on me rappelle en boucle que ma situation s’est dégradée. Que ma santé est en train de prendre le même chemin. Que « Grands dieux ! », je n’ai pas payé mes impôts, que « Patati et patata ! »… J’voudrais seulement dormir. M’étendre sur l’asphalte / Et me laisser mourir5… Je ne vois que mes différents médecins, mes « peutes »6, mes chamanes des temps modernes. Ils me suffisent amplement, et puis la justice me l’impose. Brave justice. Il faudra que je songe à la remercier.

On se raconte les mêmes « trucs » à chaque séance en espérant (moi in petto), que ce sera la dernière. Je me suis ouverte, j’ai essayé, j’ai joué ce jeu, j’ai changé mes paradigmes et tout ce qu’ils contenaient, le résultat est sans appel : nul ! Quand est-ce que la médecine, la science et tous les gourous qui la pratiquent admettront enfin que « tout » ne s’explique pas nécessairement, que « tout » n’a pas sa bonne dose d’explications rationnelles.

Cette idée, à moi elle ne fait plus peur. Elle m’a dérangée, mais plus maintenant. Je pourrais parfaitement vivre de manière satisfaisante avec une zone d’ombre, inexpliquée, inexplicable. Vivre heureuse malgré mes constructions mentales différentes de la norme communément admise. Que l’on peut – que je peux – être « malade » (ça, faut encore voir par rapport à qui, à quoi ?) sans être en plus malheureuse, honteuse.

C’est vrai ça, c’est agaçant à force. Non pas d’être différente, non pas que cela s’explique peu ou mal ou pas. Non pas que porter cela tous les jours ne s’avère pas, parfois, lourd. Non ! Mais de se l’entendre répéter, démontrer, souligner, en permanence, ça c’est fatiguant, ronflant et carrément détestable.

Ne voir personne pour ne plus lire ces regards soit suffisants, soit désolés. De toute façon en ce moment, je suis de très mauvaise compagnie, mon humeur oscillant entre l’agressivité et la maussaderie contagieuse.

La femme qui prétend m’aimer aujourd’hui ne me supporte pas. Qui le pourrait ?

Est-ce à dire qu’une fois malade, on ne peut plus être aimée ? Que pour bénéficier de cette grâce je dois impérativement être en bonne santé ? Mais non, suis-je donc stupide ! Pour bénéficier de cette grâce, il me faudrait être malade d’une maladie politiquement correcte, un bon cancer par exemple. Oui je sais, quand on est alcolo y a qu’à ne pas boire. Quand on a un cancer, y’a pas de y a qu’à pas. Infirme, ça non plus ce n’est pas correct et puis ça présente mal, c’est moche.

Alors la dépression, l’alcool, vous pensez… La déchéance, cette partie de notre humanité que l’on ne veut pas voir. Pas plus chez son conjoint, ses amis, son collègue, les marginaux dans la rue, tout ce que l’on tente de cacher à soi, de soi. Ce qui infiniment, définitivement, dérange. « Passez-votre chemin, on a déjà nos pauvres, on a déjà donné ! »

Pourtant cette femme, j’en ai littéralement rêvé. Je l’ai aimée au premier regard, il y a plus de trente ans. Bien sûr, les choses de la vie nous ont séparées et chacune a fait son chemin. Et voilà qu’elle réapparaît dans ma vie, qu’elle me fait le même effet, que je ressens bien qu’au fond de moi rien n’a changé en ce qui la concerne, mais que je suis allée trop loin dans mon besoin de tout détruire. Cet amour voulu, chéri dans mon cœur, celui-là même ne me donne plus l’énergie. Qu’est-ce qui pourrait bien me la rendre d’ailleurs. L’envie est partie. Désenchantée ! Cela me désole encore plus, c’est pire encore depuis qu’elle est à nouveau là, parce que la honte sur laquelle je me suis assise pour mener à bien ma croisade de « malade », me taraude à présent.

Tenir encore deux mois ou alors mourir là, maintenant, tout de suite. Si j’entre en prison je vivrai, l’envie reviendra. Je le sais…

4 Barbara, Le Mal de vivre

5 Starmania, Le Monde est stone

6 « Peute » pour thérapeute

DEDANSJANVIER 2016

TROP de monde disais-je… Je m’excuse tant bien que mal auprès des filles, ou plutôt je bredouille quelques mots pour expliquer que j’ai besoin de m’effondrer, de ne pas parler. Elles comprennent, elles savent bien mes douleurs. Trois jours passent. Conchita vient souvent me voir avec son immense et lumineux sourire. Conchita, elle, ne sait pas mes douleurs. Pas d’addictions. Des choix malheureux. C’est notre lot commun à toutes. Des choix malheureux !

Je tiens à expliquer ici que dans ce récit, je vais employer les mots gardien, agent de détention, personnel encadrant ou autre. Je vais également employer souvent le « masculin » pour éviter de pondre un texte qui ressemblerait à un formulaire administratif, soucieuse de ne vexer personne et surtout pas les femmes, qui se vexent souvent. Je le sais, j’en suis une. Ni de bien ni de mal dans mes mots, dans mes propos. Pas d’ironie, pas de sens caché. J’emploie les mots, les termes qui me viennent à l’esprit, au moment où je les écris. Ça, c’est fait !

Un gardien vient me réveiller et me demande dans quel atelier je souhaite travailler. Ayant entendu les filles parler des ateliers, je choisi la cuisine. Pour deux bonnes raisons. Premièrement, durant mon parcours professionnel, j’ai travaillé une vingtaine d’années dans la restauration. Deuxièmement à l’atelier cuisine, il paraît que l’on peut travailler plus. Je veux profiter de mon séjour pour me faire un peu d’argent. Cela me fait penser immédiatement que je ne suis pas totalement cassée, morte. Si je peux déjà planifier, calculer et chercher un bénéfice quelconque, c’est que tout n’est pas perdu. Ce mini-constat me remplit les yeux de larmes. Je suis tellement désemparée. Ce n’est pas encore gagné !

Réalité du moment présent, bouche pâteuse, refroidie, dedans-dehors. Encore déboussolée, je repars dans un sommeil paradoxal aux songes psychédéliques.

Quelques jours plus tard, je revois Madame Psy. Elle est toute menue. Sympathique, au doux parler, sa voix me fait un effet apaisant. Ces dernières années, je n’ai pas ressenti souvent cette douceur. C’est que les « bons » conseils, la morale et les remontrances, ça n’est pas doux, ça n’apaise pas. Je vais aimer ces rendez-vous, je le sais. C’est charmant.

Ce que je ne sais pas encore, c’est qu’ils ne vont pas durer. Elle va s’en aller vers d’autres horizons professionnels. Pour l’heure, Mme Psy fait un premier bilan, prescrit la médication et l’on parle. Étonnamment, les mots viennent facilement. Nous parlons librement comme l’on discute avec une connaissance. Je pense qu’un échange avec un médecin devrait toujours procurer ce sentiment de bien-être, de confort. Mon médecin traitant, dehors, a la même délicatesse. Il est plus aisé pour moi de penser progresser un jour de cette manière. Bref, le mouvement est lancé, le compte à rebours peut commencer.

Compter… quand je réfléchis à ce verbe je me pose quand même quelques questions, presque malgré moi. Compter quoi d’abord ? Les jours, les semaines, les mois, avant de sortir, avant de mourir ? Je compte quoi ? Sortir, mourir, partir, l’évocation de ces mots justement, ne m’évoque rien. Même pas peur. C’est effrayant de ne plus rien ressentir. Est-ce là l’effet de la résignation ? Je n’aimerais pas ça, être résignée. Je veux bien disparaître, mais pas courber l’échine.

Au cinquième jour, dans un état que je ne qualifie pas – je ne saurais pas le faire –, mon seul ressenti est que je dois, je veux écrire à cette femme qui m’aime mal et que j’aime mal en retour. Aujourd’hui je veux lui écrire pour lui dire tout. Ce que je souhaite, ce que je ne souhaite plus. Combien je l’aime, que pour autant je n’accepterai pas tout, étant entendu que je veux en terminer avec cette façon de faire des concessions pour des choix qui, en définitive, ne sont pas ceux que je ferais si j’arrêtais de penser à la place des autres. Vous comprenez ?

Alors je veux lui dire tout l’amour qu’elle m’inspire, qu’elle m’a toujours inspiré, mais que je préférerais la perdre encore une fois plutôt que de lui promettre ce que je ne serai jamais : uniforme, abstinente, conforme. Je peux être sobre, honnête, dure à la tâche, sincère, loyale. Mais je ne suis pas faite dans le même moule que la plupart des gens, j’ai mon moule propre. Il faut qu’elle le sache.

Elle m’a dit des choses, qui tournent et tournent dans ma tête. Elle les a dites. Oui mais… elle n’était pas là. Pas là ce matin si noir, si froid ! (C’est vrai je lui ai dit de ne pas venir, pourquoi est-ce qu’on dit à l’être aimé qu’on ne veut pas le voir ? Et puis, elle aurait pu venir, quand même…)

Attend-elle que je trouve la force seule ? N’attend-elle rien ? Elle ne dit pas grand-chose. Est-ce de la timidité, n’a-t-elle rien à dire de plus ? Moi j’ai des choses à dire et je vais les écrire, et puis j’attendrai sa réponse, peut-être son silence. Je l’ai déjà perdue tant de temps. Je vais jeter mes dés, je vais les regarder rouler et puis…

D’abord renouer avec la santé, puis peut-être avec celle dont je peux dire aujourd’hui qu’elle est l’amour de toute une vie, le vrai, celui qui est le « un » parmi les autres, celui qui porte en lui le sens même, l’absolu.

DEHORSMAI 1983

POUR