8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

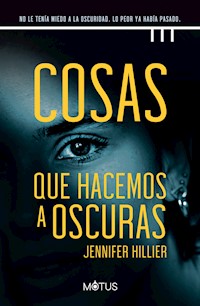

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Nichts ist gefährlicher als eine Frau, die alles verloren hat ...

Marin hatte alles. Einen attraktiven Ehemann, einen fantastischen Job, einen entzückenden kleinen Sohn. Bis zu dem Tag, als der vierjährige Sebastian spurlos verschwand und ihre ganze Welt zusammenbrach.

Ein Jahr später ist Marin nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Polizei hat die Suche aufgegeben. Mit ihrem Mann wechselt sie kaum noch ein Wort. In ihrer Not wendet sie sich an eine Privatermittlerin. Doch statt Sebastian zu finden, macht diese eine andere Entdeckung – Marins Mann betrügt sie. Die Wut holt Marin zurück ins Leben. Nach ihrem Sohn wird sie nicht auch noch ihren Mann verlieren. Und schon gar nicht an eine andere Frau. Diesmal hat das Böse ein Gesicht, und das bedeutet, dass Marin es aus dem Weg schaffen kann. Für immer.

»Dieses Buch kann man nicht mehr weglegen!« Karin Slaughter

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

JENNIFER HILLIER hat Angst im Dunkeln – bevor sie schlafen geht, schaut sie mehrmals nach, ob alle Türen gut verschlossen sind. Trotzdem ist ihr Lieblingsautor Stephen King. Mit ihrem Mann und dem gemeinsamen kleinen Sohn lebt sie in Toronto, Kanada. Nach Liebe mich, töte mich ist dies ihr neuer Thriller in deutscher Sprache.

Denk an mich, wenn du stirbst in der Presse:

»Nicht verpassen!«USA Today

»Große Empfehlung!«New York Post

»Diabolisch gut geplottet!«Publishers Weekly

Außerdem von Jennifer Hillier lieferbar:

Liebe mich, töte mich. Thriller

JENNIFER HILLIER

Thriller

Aus dem Amerikanischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Little Secrets bei St. Martin’s (Minotaur), New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Das Zitat stammt aus dem Gedicht Have You Ever Tried to Enter the Long Black Branches? von Mary Oliver und wurde von den Übersetzern ins Deutsche übertragen.Das Zitat stammt aus dem Song Fell on Black Days von Soundgarden. Urheber von Text und Musik ist Chris Cornell.Das Zitat stammt aus dem Song Down in a Hole von Alice in Chains. Urheber von Text und Musik ist Jerry Cantrell.Das Zitat stammt aus dem Song Closing Time von Semisonic. Urheber von Text und Musik ist Dan Wilson.

Copyright © 2020 der Originalausgabe by Jennifer HillierCopyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover vermittelt.

Redaktion: Stefan Lux

Umschlaggestaltung: www.buerosued.de

Umschlagabbildung: www.buerosued.de

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-27681-2V001

www.penguin-verlag.de

Für Darren und Mox

Alles, woran ich zerbrochen bin, hat mich letztlich hierhergebracht, und ich würde alles wieder genauso machen.

Und für Lori Cossetto

Ohne Dich hätte ich das nicht durchgestanden, und ich bin Dir unendlich dankbar.

Kapitel 1

An einem normalen Tag ist der Pike Place Market eine Touristenfalle. Aber in der Vorweihnachtszeit, wenn alle auf den letzten Drücker Weihnachtseinkäufe erledigen, noch dazu an einem extrem milden, sonnigen Wochenende – was im Dezember fast nie vorkommt –, ist es nirgendwo in Seattle so brechend voll wie hier.

Marin hat Sebastians Jacke in eine ihrer Einkaufstaschen gestopft, trotzdem ist er nass geschwitzt. Seine kleine Hand rutscht jedes Mal aus ihrer, wenn er versucht, seine Mutter in eine andere Richtung zu ziehen.

»Mommy, ich will einen Lutscher«, sagt er zum zweiten Mal. Er ist müde und nörgelig, und eigentlich bräuchte er ein Nickerchen. Aber Marin muss noch ein letztes Geschenk besorgen. Sie bildet sich etwas darauf ein, dass sie sehr persönliche, mit Bedacht ausgewählte Geschenke macht. Doch ihr vierjähriger Sohn interessiert sich nicht die Bohne für Weihnachtseinkäufe. Sebastian glaubt, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, und im Moment will er nur etwas Süßes.

»Bash, bitte, nur noch fünf Minuten«, sagt sie entnervt. »Dann kriegst du einen Lutscher. Aber bis dahin musst du brav sein. Abgemacht?«

Das Angebot stellt ihn zufrieden, und er hört auf zu quengeln. In der Markthalle gibt es einen Süßwarenladen. Die beiden kennen ihn gut, sie sind schon oft dort gewesen. Der Laden ist total schickimicki, es werden hauptsächlich Süßigkeiten aus eigener Produktion verkauft, und er ist vor allem bekannt für seine »von-der-Bohne-bis-zur-Schokolade-handgemachten-französischen-Trüffel«. Die Fassade ist blasstürkis gestrichen und der Name des Ladens in goldener Kursivschrift auf das Schaufenster gemalt: La Douceur Parisienne. Es gibt nichts unter vier Dollar, und der riesige Lutscher, den Sebastian haben will – rund, in Regenbogenfarben –, kostet fünf.

Kein Witz, fünf Dollar für einen Lutscher. Der reine Wahnsinn, das ist Marin klar. Aber zu Sebastians Verteidigung muss erwähnt werden, dass er nichts von der Existenz dieser Luxuslutscher wüsste, wenn seine Mutter ihn nicht schon mehrmals mit in den Laden genommen hätte, um diese Trüffel zu kaufen, die zugegebenermaßen verdammt köstlich sind. Sie sagt sich, dass es okay ist, ihren Sohn hin und wieder mal zu verwöhnen, außerdem werden für die Süßigkeiten von La Douceur Parisienne ausschließlich Rohrzucker aus biologischem Anbau und Honig aus der Region verwendet. Derek allerdings sieht das anders. Er ist der Meinung, dass sie versucht, den Kleinen ganz nach ihrem Vorbild zu einem wählerischen Esser zu erziehen.

Aber Derek ist nicht hier. Er ist in irgendeiner Sportkneipe an der First Avenue und sieht sich bei einem Bier ein Spiel der Huskies an, während Marin, ihren übermüdeten Sprössling im Schlepptau, die letzten Weihnachtseinkäufe erledigt.

Es vibriert in ihrer Tasche. Bei dem Markttrubel kann sie ihr Handy nicht hören, aber sie spürt es, und sie lässt die Hand ihres Sohnes los, um es herauszunehmen. Vielleicht ist es ja Derek, und das Spiel ist schon vorbei. Sie wirft einen Blick aufs Display. Es ist nicht ihr Mann. Sie hat jetzt überhaupt keinen Nerv zu plaudern, aber es ist Sal. Sie kann den Anruf unmöglich ignorieren.

»Bash, bleib hier«, befiehlt sie ihrem Sohn und nimmt das Gespräch an. »Hallo.«

Sie klemmt sich das Handy zwischen Ohr und Schulter und wünscht, sie hätte ein Paar Airpods für solche Gelegenheiten, denkt jedoch im selben Moment, dass sie keine von diesen beknackten Müttern sein will, die permanent mit diesen weißen Stöpseln im Ohr rumlaufen.

»Alles in Ordnung? Wie geht’s deiner Mutter?« Sie nimmt Sebastian wieder an die Hand, während ihr ältester Freund ihr von seinem anstrengenden Vormittag berichtet. Sals Mutter hat vor Kurzem eine neue Hüfte bekommen. Jemand rempelt Marin an, sodass ihr die Handtasche und die Einkaufstasche von der Schulter rutschen. Sie wirft den Leuten böse Blicke hinterher. Touristen.

»Mommy, nicht telefonieren«, nölt Sebastian und zerrt an ihrer Hand. »Du hast gesagt, ich krieg einen Lutscher. Einen großen, bunten.«

»Bash, was hab ich gesagt? Du musst dich gedulden. Zuerst müssen wir noch was anderes erledigen.« Dann sagt sie ins Telefon: »Tut mir leid, Sal, kann ich dich gleich zurückrufen? Wir sind auf dem Markt, und hier ist der Teufel los.«

Sie steckt das Handy wieder ein und erinnert Sebastian an ihre Abmachung. Das mit den Abmachungen ist für beide noch ziemlich neu, es hat angefangen, als Sebastian vor ein paar Monaten auf einmal nicht mehr in die Badewanne wollte. »Wenn du in die Wanne gehst, lese ich dir vor dem Schlafengehen zwei Bücher vor«, hat sie ihm angeboten, und das hat Wunder gewirkt. Am Ende haben sie beide davon profitiert. Das mit dem Baden funktioniert jetzt reibungslos, und hinterher schmiegt er sich mit seinem duftenden Haar an sie, und sie liest ihm ihre Lieblingsbücher von früher vor. Coco, der neugierige Affe und Gute Nacht, lieber Mond sind immer dabei. Es sind für sie die schönsten Momente mit ihrem Kind, und sie fürchtet sich schon vor dem Tag, an dem Sebastian nicht mehr kuscheln und seine Bücher lieber selber lesen will.

Nachdem sie ihm gedroht hat, dass er keinen Lutscher bekommt, wenn er weiter quengelt, ist Sebastian erst mal still. Marin ist genauso müde und verschwitzt wie er, außerdem hat sie Hunger und bräuchte dringend eine Dosis Koffein. Aber Kaffee – und Lutscher – müssen warten. Sie sind mit Derek im ältesten Starbucks der Welt verabredet, das sich direkt neben dem Süßwarenladen befindet, aber eine Belohnung gibt’s für beide erst, wenn alle Einkäufe erledigt sind.

Das letzte Geschenk auf Marins Liste ist für Sadie, die Geschäftsführerin ihres Friseursalons in der Innenstadt. Sie ist im siebten Monat schwanger und hat angedeutet, dass sie sich vorstellen kann, ihren Job aufzugeben und Hausfrau und Mutter zu sein. Natürlich findet Marin, dass jede Frau das Recht hat zu entscheiden, was das Beste für sie und ihre Familie ist, aber sie würde Sadie nur ungern verlieren. Sadie hat neulich erwähnt, dass sie im Edelantiquariat im Untergeschoss des Markts eine Erstausgabe von Die Geschichte von Benjamin Kaninchen gesehen hat. Falls das Buch noch da ist, will Marin es für sie kaufen. Sadie ist seit zehn Jahren eine zuverlässige Angestellte, und sie hat ein ganz besonderes Geschenk verdient. Außerdem könnte es Sadie daran erinnern, wie sehr sie ihre Chefin – und ihren Job – schätzt, und vielleicht dazu bringen, dass sie nach ihrem Mutterschaftsurlaub doch zurückkommt.

Sebastian versucht wieder, sich aus ihrem Griff zu befreien, aber Marin zieht ihn unbeirrt in Richtung Buchladen, wo sie zu ihrer Erleichterung feststellt, dass die Erstausgabe von Beatrix Potters Buch noch da ist. Beim Bezahlen legt sie noch ein paar Franklin – Eine Schildkröte erobert die Welt-Bücher dazu. Auf dem Weg zurück ins Erdgeschoss vibriert ihr Handy erneut. Diesmal ist es eine Textnachricht.

Spiel zu Ende. Die Nachricht kommt von Derek, Gott sei Dank. Sie könnte jetzt wirklich ein bisschen Unterstützung brauchen. Bin unterwegs zu euch. Wo seid ihr?

Sie spürt, wie Sebastians klebrige Hand sich der ihren entwindet. Ist in Ordnung. Sie braucht beide Hände, um Derek zu antworten. Außerdem ist ihr Sohn direkt neben ihr, er hält sogar mit ihr Schritt, einen Arm gegen ihre Beine gedrückt, als sie auf den Ausgang zueilt, zu ihrem letzten Ziel, dem Süßwarenladen. Versprochen ist versprochen. Der Gedanke daran, wie ein Schoko-Himbeer-Trüffel in ihrem Mund schmilzt, macht es ihr aber auch sehr leicht, zu ihrem Wort zu stehen.

Auf dem Weg zu Parisienne, tippt sie ins Handy. Dann zu Starbucks. Soll ich dir was mitbringen?

Ich sterbe vor Hunger, antwortet ihr Mann. Wollen wir uns lieber am Taco-Stand treffen?

Marin verzieht das Gesicht. Sie ist kein Fan von diesen Tacos oder überhaupt von irgendwelchem Essen an irgendwelchen Imbissbuden. Als sie das letzte Mal einen Taco an dem Stand gegessen hat, war ihr hinterher ganz schlecht.

No bueno, schreibt sie. Wir können doch auf dem Heimweg bei Fénix ein paar Pulled-Pork-Sandwiches holen. Viel besseres Fleisch.

Hab JETZT Hunger, antwortet Derek. Brauch was zwischen die Kiemen. Und wenn du brav bist, kriegst du heute Abend von mir besseres Fleisch, Baby.

Sie verdreht die Augen. Einige ihrer Freundinnen beklagen sich, dass ihre Männer sie überhaupt nicht mehr anmachen. Ihrer hat gar nichts anderes im Sinn. Okay. Meinetwegen, hol dir einen fettigen Taco. Aber du bist mir was schuldig, Großer.

Perfekt. Stehe schon in der Schlange, lautet seine von einem zwinkernden Emoji begleitete Antwort. Bis gleich. Kaufe Bash n Churro.

Als sie gerade gegen das fettige Gebäck Widerspruch einlegen will, merkt sie, dass sie Sebastian nicht mehr an ihrem Bein spürt. Sie blickt vom Handy auf und rückt den Riemen ihrer Tasche zurecht, die immer schwerer wird. Dann schaut sie sich um. »Bash? Sebastian?«

Er ist nirgends zu sehen. Reflexhaft bleibt sie stehen, sodass jemand von hinten gegen sie läuft.

»Ich kann es nicht ausstehen, wenn Leute einfach stehen bleiben«, sagt der Mann lauter als nötig zu seinem Begleiter, während er um sie herumgeht.

Das ist ihr schnuppe. Sie kann ihren Sohn nirgends entdecken und gerät in Panik. Sie reckt den Hals und sieht sich in der mit Einheimischen und Touristen überfüllten Markthalle um. Weit kann er nicht gekommen sein. Sie wendet sich in alle Richtungen in der Hoffnung, Sebastian irgendwo zu entdecken, seine dunklen Haare, die ihren eigenen in Farbe und Struktur so sehr ähneln. Er trägt einen braun-weißen Pullover mit einem Rentier auf der Brust, handgestrickt von einer langjährigen Kundin, den Sebastian so toll findet, dass er seit einer Woche nichts anderes anziehen will. Und der Pullover ist wirklich putzig, das Rentier hat Ohren aus Kunstfell, die über den Knopfaugen wackeln.

Vergeblich lässt Marin ihren Blick schweifen. Keine Spur von Sebastian, keine Spur von einem Rentier.

Sie drängt sich jetzt aggressiver durch die Menge, ihre Handtasche, ihrer beider Winterjacken und die vollgestopfte Einkaufstasche werden von Minute zu Minute schwerer. Immer wieder ruft sie seinen Namen. »Sebastian! Sebastian!«

Andere Marktbesucher werden zwar auf sie aufmerksam, aber die meisten werfen nicht mehr als einen kurzen Blick in ihre Richtung. Der Markt ist restlos überfüllt, und der Geräuschpegel macht ihr das Denken schwer. Sie kommt am Fischstand vorbei, wo drei kräftige Fischer in blutbefleckten Latzhosen mit den Kunden flachsen, während sie sich zur Belustigung der umherstehenden Marktkunden frische Lachse zuwerfen wie Bälle.

»Sebastian!« Sie ist verzweifelt. Das Handy in ihrer Hand vibriert. Eine Textnachricht von Derek. Er ist gleich dran am Taco-Stand und fragt zum letzten Mal, ob sie auch etwas möchte. Die SMS nervt sie. Sie will keinen Scheißtaco, sie will ihren Sohn wiederhaben.

»Sebastian!«, schreit sie aus vollem Hals. Inzwischen ist sie nicht nur panisch, sie ist hysterisch, und vermutlich sieht sie aus wie eine Irre, denn die Leute sehen sie mit einer Mischung aus Skepsis und Angst an.

Eine ältere Dame mit einer silbernen Dauerwelle spricht sie an. »Kann ich Ihnen helfen, Ma’am? Haben Sie Ihr Kind verloren?«

»Ja, ein kleiner Junge, er ist vier, er hat braune Haare und trägt einen Pullover mit einem Rentier drauf, und er heißt Sebastian«, sprudelt es aus ihr heraus. Marin muss sich beruhigen, sie muss atmen, Hysterie nützt ihr überhaupt nichts. Wahrscheinlich ist es sowieso albern, derart in Panik zu geraten. Das hier ist eine hippe, touristische Markthalle, es gibt Sicherheitsleute, und es ist bald Weihnachten, und so kurz vor Weihnachten entführt doch keiner ein Kind. Sebastian läuft bestimmt irgendwo hier herum, und gleich wird ihn jemand zu ihr bringen, und sie wird sich verlegen bedanken und ihren Kleinen erleichtert in die Arme nehmen. Und anschließend wird sie ihm einschärfen, dass er immer darauf achten soll, dass er sie sehen kann, denn wenn er sie nicht sehen kann, kann sie ihn auch nicht sehen, und dann werden seine großen Augen sich mit Tränen füllen, er fängt nämlich immer an zu weinen, wenn sie sich aufregt, egal, weswegen. Und dann wird sie sein kleines rundes Gesicht mit Küssen bedecken und ihm einschärfen, dass er außer Haus immer in ihrer Nähe bleiben muss, damit ihm nichts zustößt. Dann wird sie ihm versichern, dass jetzt alles gut ist, und das mit noch mehr Küssen bekräftigen, und dann gibt es natürlich auch den Lutscher, versprochen ist versprochen. Und später, zu Hause, wenn Sebastian schläft und sie Derek von dem Vorfall berichtet, wird sie ihm erzählen, was für eine Scheißangst sie ausgestanden hat, als sie ein paar Minuten lang nicht wusste, wo ihr Sohn war. Und dann wird ihr Mann sie trösten und sie daran erinnern, dass alles noch einmal gut gegangen ist.

Denn es wird alles gut werden. Denn sie werden ihn finden. Natürlich werden sie ihn finden.

Sie ruft Derek an. In dem Moment, als er sich meldet, verliert sie die Nerven. »Sebastian ist weg«, kreischt sie ins Handy. »Ich hab ihn verloren.«

Derek kennt alle ihre Stimmlagen, und er weiß sofort, dass es ernst ist. »Was?«

»Ich kann ihn nicht finden!«

»Wo bist du?«, fragt er, und sie schaut sich um, nur um festzustellen, dass sie sich weiterbewegt hat, weit weg vom Fischstand. Sie steht in der Nähe des Haupteingangs unter der berühmten Leuchtreklame, die in riesigen roten Lettern verkündet PUBLICMARKET.

»Ich steh neben dem Schwein«, sagt sie. An der beliebten Bronzeskulptur haben sie sich schon oft verabredet.

»Rühr dich nicht von der Stelle. Ich bin gleich da.«

Aus der älteren Dame, die ihre Hilfe angeboten hat, sind inzwischen drei Frauen verschiedenen Alters geworden, und eine davon hat ihren Mann losgeschickt, um jemanden vom Sicherheitsdienst zu holen. Wenige Minuten später kommt Derek an, total außer Atem, weil er vom anderen Ende der Markthalle bis hierher gelaufen ist. Als er seine Frau ohne Sebastian erblickt, erstarrt er. Es ist beinahe, als hätte er damit gerechnet, dass sich die Aufregung bis zu seinem Eintreffen in Wohlgefallen aufgelöst haben und seine Aufgabe nur noch darin bestehen würde, seine völlig aufgelöste, erleichterte Frau und sein verängstigtes, weinendes Kind zu trösten, denn das Trösten ist seine Stärke. Aber es gibt kein weinendes Kind und auch keine erleichterte Ehefrau, und einen Augenblick lang ist er vor Ratlosigkeit wie gelähmt.

»Verdammt, Marin?«, stößt er schließlich hervor. »Was hast du getan?«

Er hat sich unglücklich ausgedrückt, und er klingt vorwurfsvoller, als er es vermutlich gemeint hat. Doch sie zuckt bei jedem Wort zusammen, und sie weiß, dass diese Frage sie für alle Zeiten verfolgen wird.

Was hat sie getan? Sie hat ihren Sohn verloren, das hat sie getan. Und sie ist bereit, die ganze Schuld auf sich zu nehmen und alle um Verzeihung zu bitten, sobald er gefunden ist, denn sie werden ihn finden, sie müssen ihn finden, und wenn er wieder da ist, wenn sie ihn in die Arme schließen kann, wird sie sich vorkommen wie eine Vollidiotin.

Sie kann es kaum erwarten, sich wie eine Vollidiotin vorzukommen.

»Er war bei mir, ich hab seine Hand losgelassen, um dir eine SMS zu schicken, und dann war er plötzlich weg.« Sie ist inzwischen vollkommen durchgedreht, die Leute schauen nicht nur verstohlen zu ihr herüber, sie bleiben stehen, bieten ihre Hilfe an, bitten um eine Beschreibung des kleinen Jungen, der seiner Mutter weggelaufen ist.

Zwei Sicherheitsleute in dunkelgrauer Uniform nähern sich mit dem hilfsbereiten Ehemann einer der drei Frauen, der den Männern bereits erklärt hat, dass sie einen kleinen Jungen mit einem Pullover mit einem Fuchs suchen.

»Kein Fuchs«, faucht Marin, was jedoch niemanden zu stören scheint. »Ein Rentier. Es ein braun-weißer Pullover mit einem Rentier vorne drauf, die Augen sind schwarze Knöpfe …«

»Haben Sie ein Foto von ihm, auf dem er den Pullover trägt?«, fragt einer der Männer, und sie muss sich zusammenreißen, um ihn wegen der dämlichen Frage nicht anzuschreien. Erstens, wie viele Vierjährige wird es wohl in dieser Markthalle geben, die den gleichen, handgestrickten Pullover tragen? Und zweitens hat sie natürlich ein Foto von ihrem Sohn, ihr verdammtes Handy ist voll davon.

Sie schickt dem Sicherheitsmann das Foto aufs Handy, der es an alle seine Kollegen weiterleitet.

Aber sie finden Sebastian nicht.

Zehn Minuten später kommt die Polizei.

Die findet Sebastian auch nicht.

Zwei Stunden später, nachdem die Polizei sämtliche Aufnahmen der Sicherheitskameras überprüft hat, sitzen Marin und Derek vor einem Bildschirm und sehen schockiert und ungläubig, wie ein kleiner Junge in einem Rentierpullover an der Hand einer Person, deren Gesicht nicht zu erkennen ist, die Markthalle verlässt. Die beiden verschwinden durch die Tür beim Eingang zur Tiefgarage, was jedoch nicht unbedingt bedeutet, dass sie tatsächlich in die Tiefgarage gehen. In seiner freien Hand hält Sebastian einen großen Lutscher in Regenbogenfarben, genau den gleichen, den seine Mutter ihm gekauft hätte, wenn sie dazu gekommen wäre. Die Person, die Sebastian den Lutscher gekauft hat, trägt ein Weihnachtsmannkostüm, komplett mit schwarzen Stiefeln, buschigen Augenbrauen und weißem Bart. Der Winkel, aus dem die Aufnahme gemacht wurde, macht es unmöglich, das Gesicht zu sehen. Man kann noch nicht einmal erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Marin kann nicht begreifen, was sie da sieht, sie bittet immer wieder darum, die Szene noch einmal abzuspielen, und stiert mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm, als könnte sie auf diese Weise noch irgendetwas sehen, was sie nicht schon gesehen hat. Die Wiedergabe des Videos ist ruckelig, abgehackt, eher wie eine Abfolge körniger Standbilder. Jedes Mal, wenn sie sieht, wie Sebastian aus dem Bild verschwindet, bleibt ihr fast das Herz stehen. Erst ist er noch da, hebt den Fuß, um die Türschwelle zu überschreiten, dann ist er weg.

Da. Weg. Zurückspulen. Da. Weg.

Hinter ihr geht Derek auf und ab und spricht erregt mit einem der Sicherheitsmänner und einem Polizisten, aber sie registriert nur einzelne Wörter – entführt, gestohlen, Amber-Alarm, FBI –, viel zu laut ist das Geräusch in ihrem eigenen Kopf. Sie kann nicht akzeptieren, dass das wirklich passiert ist. Es ist, als wäre es jemand anderem passiert. Sie kommt sich vor wie in einem Film.

Eine als Weihnachtsmann verkleidete Person hat ihren Sohn entführt. Absichtlich. Entschlossen.

Obwohl die Videoaufnahme in Schwarz-Weiß und sehr unscharf ist, kann man deutlich sehen, dass Sebastian nicht gezwungen wurde mitzugehen. Er wirkt kein bisschen ängstlich. Sein Gesicht ist entspannt. Schließlich hat er in der einen Hand einen Fünf-Dollar-Lutscher und den Weihnachtsmann an der anderen. Die Damen bei La Douceur Parisienne haben in ihrem Computer nachgesehen und erklärt, im Laufe des Tages sieben Lutscher verkauft zu haben. Aber sie erinnern sich an keinen als Weihnachtsmann verkleideten Kunden, und in dem kleinen Laden gibt es keine Sicherheitskameras. Es gibt nur eine Kamera auf der Straßenseite gegenüber dem Eingang zur Tiefgarage, durch die Sebastian und sein Entführer vermutlich gegangen sind, aber wegen des Winkels sind die Autos, die die Tiefgarage verlassen, nur von Weitem zu sehen, noch dazu von der Seite, sodass keine Nummernschilder zu erkennen sind. Vierundfünfzig Fahrzeuge sind in der Stunde, nachdem Sebastian entführt wurde, aus der Tiefgarage gefahren, und die Polizei kann keins davon identifizieren.

Der Zeitstempel auf dem Video zeigt, dass Sebastian und sein Entführer den Markt vier Minuten, nachdem Marin bemerkt hat, dass ihr Sohn nicht mehr bei ihr war, verlassen haben. Zu dem Zeitpunkt waren die Sicherheitsleute noch gar nicht alarmiert.

Vier Minuten. Das hat gereicht, um ein Kind zu entführen.

Ein Lutscher, ein Weihnachtsmannkostüm und zweihundertvierzig Sekunden.

TEIL EINS

Fünfzehn Monate später

Du atmest ein bisschen, und das nennst du Leben?

Mary Oliver

Kapitel 2

Es heißt, wenn ein Kind in Sebastians Alter nicht binnen vierundzwanzig Stunden nach seinem Verschwinden gefunden wird, dann taucht es wahrscheinlich nie wieder auf.

Das ist der erste zusammenhängende Gedanke, der Marin Machado jeden Morgen nach dem Aufwachen in den Sinn kommt.

Der zweite ist die Frage, ob dies der Tag ist, an dem sie sich das Leben nehmen wird.

Manchmal verfliegen die Gedanken, wenn sie aus dem Bett aufsteht und unter die Dusche geht, werden weggewaschen vom heißen Wasser, das aus dem Duschkopf strömt. Manchmal verfliegen sie, wenn sie nach dem Frühstück ins Auto steigt und zur Arbeit fährt. Aber manchmal begleiten sie sie auch den ganzen Tag lang wie dunkle, wispernde Wolken in ihrem Hinterkopf, wie eine Begleitmusik, die sie nicht abstellen kann. An solchen Tagen wirkt sie von außen wie eine ganz normale Frau, die ganz normale Gespräche mit anderen Leuten führt. Aber in ihrem Inneren läuft ein ganz anderer Dialog ab.

Vor ein paar Tagen zum Beispiel ist Folgendes passiert: Marin betrat ihren Friseursalon in einem pinkfarbenen Etuikleid von Chanel, das sie, noch in der Plastikhülle von der Reinigung, ganz hinten in ihrem Kleiderschrank gefunden hatte. Sie machte richtig was her, was ihrer Empfangsdame, einer jungen Blondine mit einem untrüglichen Stilgefühl, nicht entging.

»Guten Morgen, Marin«, sagte Veronique mit einem gut gelaunten Lächeln. »Was für ein Kleid! Sie sehen umwerfend aus!«

Marin erwiderte Veroniques Lächeln und durchquerte den eleganten Wartebereich. »Danke, V. Ich hatte das Kleid ganz vergessen. Wie sieht’s aus heute?«

»Wir sind komplett ausgebucht«, sagte Veronique im typischen Singsang aller Frühaufsteher.

Marin nickte und lächelte noch einmal. Auf dem Weg in ihr Büro dachte sie: Vielleicht tu ich es heute. Ich nehme die Schere – nicht die neue, mit der ich letzten Sommer Scarlett Johansson die Haare geschnitten habe, sondern die alte, die ich vor fünf Jahren bei J.Lo benutzt habe, die, die mir schon immer am besten in der Hand gelegen hat – und ich steche mir in den Hals, in die Ader, die ich immer pulsieren sehe. Ich mach’s vor dem Spiegel im Bad, damit ich nicht danebensteche. Ja, auf jeden Fall im Bad, da können sie hinterher am einfachsten aufwischen – dunkelgraue Schieferfliesen, dunkelgraue Fugen – da heben sich die Blutflecken nicht so extrem ab.

Sie hat es nicht getan. Offensichtlich nicht.

Aber sie hat daran gedacht. Sie denkt jeden Morgen daran. Fast jeden Abend. Manchmal auch nachmittags.

Der heutige Tag fängt zum Glück besser an, und die Gedanken, die sie beim Aufwachen überfallen haben, verblassen bereits. Bis ihr Wecker klingelt, sind sie komplett verschwunden. Sie schaltet die Nachttischlampe an und verzieht das Gesicht über den widerlichen Geschmack in ihrem Mund, eine unangenehme Erinnerung an die Flasche Rotwein, die sie am Abend zuvor geleert hat. Sie nimmt einen Schluck Wasser aus dem Glas, das sie immer auf dem Nachttisch stehen hat, und bewegt es in ihrem trockenen Mund hin und her, bevor sie es herunterschluckt. Dann nimmt sie ihr Handy vom Ladekabel.

Eine neue Nachricht. Lebst du noch?

Sal schickt ihr jeden Morgen die gleiche Nachricht, wenn er nichts von ihr hört. Vermutlich würde jeder andere eine solche Nachricht als unsensibel empfinden, aber so ist Sal nun mal. Sie kennen sich schon seit Ewigkeiten, sie teilen denselben makabren Humor, und Marin ist froh, wenigstens einen Menschen zu haben, der sie nicht permanent mit Samthandschuhen anpackt. Außerdem ist sie sich ziemlich sicher, dass Sal der einzige Mensch auf der Welt ist, der sie nicht insgeheim für den letzten Abschaum hält.

Ihre Augen tränen, sie hat einen Kater. Mit halb tauben Fingern tippt sie: Halbwegs. Es ist ihre übliche, kurze Antwort, aber mehr braucht er nicht. Kurz vor dem Schlafengehen wird er sich wieder melden. Er weiß, dass es kurz nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen am schlimmsten ist, dass das die Momente sind, in denen es ihr am schwersten fällt, mit der Wirklichkeit klarzukommen, die jetzt ihr Leben bestimmt.

Der Platz neben ihr ist leer. Das Kopfkissen ist unberührt, die Laken liegen glatt. Derek hat nicht zu Hause übernachtet. Er ist mal wieder auf Geschäftsreise. Sie hat keine Ahnung, wann er zurückkommt. Er hat vergessen, es ihr zu sagen, als er gestern losgefahren ist, und sie hat vergessen, ihn zu fragen.

Vierhundertfünfundachtzig Tage sind vergangen, seit sie Sebastian verloren haben.

Das bedeutet, dass vierhundertfünfundachtzig Abende vergangen sind, an denen sie ihren Sohn nicht gebadet, ihm keinen sauberen Schlafanzug angezogen, ihn nicht ins Bett gebracht und ihm nicht Gute Nacht, lieber Mond vorgelesen hat. Vierhundertfünfundachtzigmal ist sie morgens in einem stillen Haus aufgewacht, kein Lachen, kein Fußgetrappel, kein Sebastian, der ruft: »Mommy, abputzen!«, denn obwohl er längst keine Windeln mehr trug, war er doch erst vier und, was die Körperhygiene betrifft, noch dabei zu lernen.

Vierhundertfünfundachtzig Tage in diesem Albtraum.

Panik kündigt sich an. Ihr Therapeut hat ihr Atemübungen beigebracht, und auf die konzentriert sie sich jetzt, bis das Schlimmste vorüber ist und sie das Gefühl hat, funktionieren zu können. Nichts fühlt sich mehr normal an, aber sie ist besser darin geworden, so zu tun, als ob. Vor allem erschreckt sie die Leute nicht mehr. Seit vier Monaten geht sie jetzt wieder arbeiten. Die Arbeit tut ihr gut; sie zwingt sie, das Haus zu verlassen, sie strukturiert ihren Tagesablauf, sie bringt sie auf andere Gedanken, lenkt sie von Sebastian ab.

Als sie die Beine aus dem Bett schwingt, fährt ihr ein stechender Schmerz in die Schläfe. Mit dem Rest des lauwarmen Wassers spült sie ihr Antidepressivum und eine Multivitamintablette herunter, und fünf Minuten später steht sie unter der Dusche. Eine Dreiviertelstunde später ist sie angezogen, geschminkt und perfekt frisiert. Jetzt geht es ihr besser. Nicht gut – ihr Kind ist immer noch verschwunden, und das ist immer noch ihre Schuld –, aber hin und wieder gibt es Momente, in denen sie sich nicht so fühlt, als hinge ihr Leben an einem seidenen Faden. Jetzt ist so ein Moment. Sie verbucht ihn als kleines Geschenk.

Der Tag vergeht schnell. Vier Haarschnitte, einmal Tönen, einmal Strähnchen und eine Mitarbeiterbesprechung, geleitet von Sadie, an der Marin jedoch teilnimmt. Kurz nach Sebastians Geburt hat sie Sadie zur Geschäftsführerin mit entsprechendem Gehalt befördert. Seitdem ist Sadie für den Tagesablauf in allen drei Salons zuständig. Schon vor Sebastians Entführung hätte Marin Sadie nicht verlieren wollen, aber seitdem ist ihr allein die Vorstellung ein Horror. Marin musste zu Hause bleiben und sich ihrem Kummer hingeben, was sie ein Jahr lang getan hat, bis Derek und ihr Therapeut meinten, es sei für sie an der Zeit, wieder zur Arbeit zu gehen.

Sie ist immer noch die Chefin – schließlich ist es ihr Unternehmen –, aber die meiste Zeit verbringt sie jetzt wieder mit Haareschneiden und -färben, wenn auch nur für ausgewählte Stammkundinnen, die sie intern als VIPs bezeichnen. Lauter steinreiche Frauen. Einige davon sind sogar kleine Berühmtheiten und bezahlen sechshundert Dollar dafür, dass Marin Machado vom Marin Machado Salon & Spa ihnen die Haare macht.

Denn vor langer Zeit war sie jemand. Zeitschriften wie Vogue, Allure und Marie Claire haben Artikel über sie gebracht. Marin Machado zu sein war damals cool. Wenn man ihren Namen googelte, tauchten Fotos von den drei berühmtesten Jennifers auf – Lopez, Lawrence und Aniston –, Frauen, deren Haare Marin höchstpersönlich gestylt hat; aber die Berichte über Sebastians Verschwinden haben das Interesse an ihrer Arbeit in den Hintergrund gedrängt. Berichte über die groß angelegte Suchaktion, die ergebnislos geblieben ist. Beschwerden über die Sonderbehandlung, die Marin und Derek vonseiten der Polizei zuteilwurde, denn auch Derek ist jemand, sie sind ein wohlhabendes Paar mit guten Verbindungen. Berichte über ihre Freundschaft mit der Polizeichefin (wobei Freundschaft total übertrieben ist – sie kennen die Frau nur flüchtig von ein paar Wohltätigkeitsveranstaltungen, auf denen sie ihr über die Jahre begegnet sind). Gerüchte, nach denen Marin angeblich mehrere Selbstmordversuche unternommen hat.

Jetzt ist sie ein tragischer Fall.

Es war Sadies Vorschlag, Marin solle wieder Haare schneiden. Die handwerkliche Tätigkeit bekommt Marin gut. Sie geht regelrecht in ihrer Arbeit auf, nichts bereitet ihr mehr Vergnügen, als hinter einer Kundin zu stehen und Farben anzumischen und mit der Schere zu hantieren. Frisuren zu kreieren ist die perfekte Mischung aus Handwerk und Chemie, und Marin ist verdammt gut in ihrem Metier.

Jetzt gerade sitzt im Frisiersessel vor ihr eine Frau namens Aurora, eine Stammkundin und Ehefrau eines ehemaligen Spielers der Seattle Mariners. Ihr braunes Haar ergraut immer mehr, weswegen sie vor einiger Zeit angefangen hat, es nach und nach blondieren zu lassen. Heute wünscht Aurora sich platinblonde Strähnchen, die das Gesicht einrahmen und »nach Strand« aussehen, aber ihr Haar ist trocken, sehr fein und bereits stark gealtert. Marin entschließt sich, die Strähnchen mit einer Mischung aus einer milden Blondierung und einem Keratin-Härter einzeln per Hand aufzutragen. Als Auroras Haare einen hellen Gelbton angenommen haben, der an die Innenseite einer Bananenschale erinnert – ein Prozess, der, abhängig von tausend Faktoren, zwischen zehn und fünfundzwanzig Minuten dauern kann –, spült sie das Mittel aus und appliziert eine Silbertönung, die sie knapp drei Minuten einwirken lässt, um genau das Weißblond zu erzielen, das die Kundin sich wünscht.

Der Prozess ist kompliziert, aber etwas, das Marin im Griff hat. Sie braucht Aufgaben mit vorhersehbarem Ergebnis. Nach einer Woche im Salon ist ihr klar geworden, dass sie besser daran getan hätte, viel eher wieder arbeiten zu gehen, anstatt die vielen Stunden beim Therapeuten zu verbringen.

»Und? Was sagen Sie?«, fragt sie Aurora, während sie noch ein paar Strähnen zurechtzupft und anschließend für einen flexiblen Halt etwas Haarspray aufsprüht.

»Perfekt! Wie immer.« Das sagt Aurora jetzt jedes Mal, anscheinend weiß sie nicht mehr, was sie sonst zu Marin sagen soll. Früher hat Aurora sich immer wortreich darüber ausgelassen, was ihr an ihrer Frisur gefiel und was nicht. Aber neuerdings ist sie nur noch voll des Lobs.

Marin sucht im Gesicht ihrer Kundin nach Anzeichen für Unzufriedenheit, aber Aurora wirkt ehrlich beglückt, als sie den Kopf hin- und herdreht, um das Ergebnis von allen Seiten zu begutachten. Zufrieden lächelt sie in den Spiegel. »Super. Das haben Sie toll hingekriegt!«

Marin nimmt das Lob mit einem Nicken und einem Lächeln entgegen, entfernt den Frisierumhang und begleitet ihre Kundin zum Empfangsbereich, wo Veronique bereits an der Kasse wartet. Als Marin Aurora mit einer angedeuteten Umarmung verabschiedet, drückt diese sie übertrieben fest an sich.

»Sie schlagen sich wirklich tapfer, meine Liebe, weiter so«, flüstert Aurora, was Marin ziemlich unangenehm ist. Sie murmelt ein hastiges Danke und atmet erleichtert auf, als die Frau sie endlich loslässt.

»Feierabend?«, fragt Veronique einige Minuten später, als sie Marin mit Mantel und Handtasche aus dem Büro kommen sieht.

Marin wirft einen kurzen Blick auf den Bildschirm. Sie hat am nächsten Tag nur drei Termine, alle am Nachmittag, das heißt, dass ihr nach der Therapiesitzung am Morgen ein paar Stunden bleiben, um Büroarbeit zu erledigen. Theoretisch braucht sie sich darum nicht zu kümmern, aber sie hat kein gutes Gefühl dabei, Sadie den gesamten Papierkram zu überlassen.

»Sagen Sie Sadie, dass ich morgen früh hier bin«, sagt Marin und wirft einen kurzen Blick auf ihr Handy. »Schönen Abend, V.«

Sie geht zu ihrem Auto, und als sie gerade den Motor anlässt, kommt eine Textnachricht von Sal. In diesen Zeiten ist er der Einzige, der ihr ein Lächeln entlocken kann, das nichts mit Höflichkeit oder Verpflichtung zu tun hat.

Komm in die Kneipe, schreibt er. Ich hocke hier allein mit ein paar Studis, die noch nicht mitgekriegt haben, dass es andere Biersorten als Budweiser gibt.

Geht nicht, antwortet sie. Bin unterwegs zur Gruppe.

Okay, schreibt Sal. Dann komm nach der Selbstgeißelung vorbei. Du fehlst mir.

Sie ist versucht zuzusagen, denn er fehlt ihr auch, aber nach der Gruppe ist sie immer fix und fertig. Mal sehen, schreibt sie, weil sie nicht direkt Nein sagen will. Du weißt ja, wie müde mich das macht. Ich geb dir Bescheid.

Alles klar, schreibt er. Ich hab ’nen neuen Cocktail erfunden, den du unbedingt probieren musst – Mojito mit je einem Schuss Grenadine und Ananas. Ich nenne ihn Hawaii 5-0.

Klingt ekelhaft, antwortet sie grinsend. Sal kontert mit einem GIF von einem Mann, der ihr den Stinkefinger zeigt, was sie mit einem Schnauben quittiert.

Sal fragt nicht, wo Derek den Abend verbringt. Das tut er nie.

Bis nach SoDo, »South of Downtown«, einem angesagten neuen Viertel von Seattle, braucht sie mit dem Auto eine Viertelstunde. Als sie auf den Parkplatz eines heruntergekommenen Einkaufszentrums fährt, wo das Gruppentreffen stattfindet, ist die Traurigkeit wieder da. Was in Ordnung ist, denn der Gruppenraum ist wahrscheinlich der einzige Ort auf der Welt, wo sie sich so mies fühlen kann, wie sie es braucht, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen – ohne automatisch die unglücklichste Person im Raum zu sein. Nicht mal in ihren Therapiesitzungen ist das so. Natürlich sind diese Sitzungen ein geschützter Ort, aber dennoch wird sie dort beurteilt, denn es steht immer die unausgesprochene Erwartung im Raum, dass sie Fortschritte machen soll.

Bei dem Gruppentreffen heute Abend braucht niemand sich zu verstellen. »Selbsthilfegruppe für Eltern verschwundener Kinder im Großraum Seattle« ist ein hochtrabender Name für einen zusammengewürfelten Haufen von Leuten, die etwas ganz Schreckliches gemeinsam haben: ein vermisstes Kind. Sal bezeichnet die Teilnahme an solchen Gruppentreffen als Selbstgeißelung. Er hat nicht ganz unrecht. An manchen Abenden passiert genau das. Und es ist genau das, was Marin braucht.

Vor einem Jahr, drei Monaten und neunundzwanzig Tagen war der schlimmste Tag ihres Lebens, damals hat sie den schlimmsten Fehler ihres Lebens begangen. Was passiert ist, ist ganz allein ihre Schuld.

Wenn sie keine Textnachricht geschrieben hätte, wenn sie Sebastians Hand nicht losgelassen hätte, wenn sie eher mit ihm zu dem Süßwarenladen gegangen wäre, wenn sie ihn nicht mit in das Antiquariat geschleppt hätte, wenn sie eher von ihrem Handy aufgeblickt hätte, wenn, wenn, wenn, wenn, wenn …

Ihr Therapeut sagt, sie muss aufhören, sich auf diesen Tag zu fixieren, er sagt, dass es nicht hilft, jede Sekunde jenes schrecklichen Tags wieder und wieder in Gedanken durchzugehen, als könnte sie auf magische Weise irgendein neues Detail entdecken. Er sagt, sie muss eine Möglichkeit finden, das Geschehene zu verarbeiten und hinter sich zu lassen, was natürlich nicht bedeutet, Sebastian aufzugeben. Es würde bedeuten, ein erfülltes Leben zu führen – trotz allem, was passiert ist, trotz dem, was sie zugelassen hat, trotz dem, was sie getan hat.

Marin hält ihren Therapeuten für einen Idioten, deswegen will sie auch nicht mehr zu ihm gehen. Sie will gar nichts anderes, als sich auf jenen Tag zu fixieren. Sie will in der Wunde rühren. Sie will nicht darüber wegkommen, denn das würde bedeuten, dass es vorbei ist, dass ihr kleiner Sohn niemals wieder zurückkommt. Es geht ihr einfach nicht in den Kopf, dass das keiner kapiert.

Außer den Leuten in der Selbsthilfegruppe.

Sie blickt zu dem alten gelben Schild des Donutladens hoch, dessen Farbe irgendetwas zwischen Senf- und Zitronengelb ist. Es leuchtet rund um die Uhr. Wenn ihr vor einem Jahr jemand prophezeit hätte, dass sie sich einmal im Monat hier mit Leuten treffen würde, die sie vorher gar nicht kannte, hätte sie es nicht geglaubt.

Aber es gibt vieles, was sie nicht geglaubt hätte.

Ihr Schlüsselbund rutscht ihr aus der Hand, doch es gelingt ihr, ihn zu fangen, bevor er in einer schlammigen Pfütze landet. So sieht ihr Leben derzeit aus – wie ein Jongleur ist sie ständig damit beschäftigt, Ausrutscher zu korrigieren, so zu tun, als ginge es ihr gut, während sie sich am liebsten einfach gehen lassen würde.

Eines Tages werden ihr alle Bälle entgleiten, und sie werden nicht einfach nur kaputtgehen.

Sie werden in tausend Stücke zersplittern.

Kapitel 3

Das FBI schätzt, dass in den USA derzeit etwa dreißigtausend Kinder vermisst werden.

Das ist eine erschreckend hohe Zahl, und doch fühlt man sich als Mutter oder Vater eines vermissten Kindes seltsam isoliert. Ein Mensch, dem das noch nicht passiert ist, kann sich unmöglich vorstellen, was für ein unfassbarer Albtraum es ist, nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist und ob es überhaupt noch lebt oder nicht. Marin braucht die Nähe von Leuten, die durch genau diese Hölle gehen. Sie braucht einen sicheren Ort, wo sie all ihre Ängste abladen und sezieren kann, in dem Wissen, dass die anderen Anwesenden das Gleiche tun.

Sie hat Derek gebeten, sie zu diesen Gruppentreffen zu begleiten, aber er hat abgelehnt. Er redet sowieso nicht gern über seine Gefühle, und über Sebastian zu sprechen geht gar nicht. Sobald irgendjemand ihren Sohn erwähnt, macht er dicht. Er stellt sich sozusagen tot, und je mehr jemand seine Sorge um Dereks Wohlergehen zum Ausdruck bringt, desto mehr zieht er sich zurück, bis die Leute es aufgeben und ihn in Ruhe lassen. Selbst Marin gegenüber verhält er sich so. Vielleicht sogar ganz besonders ihr gegenüber.

Vor etwas weniger als einem Jahr, als Marin zum ersten Mal zu einem Gruppentreffen gegangen ist, waren sie zu siebt. Damals trafen sie sich im Keller der Kirche St. Augustin. Inzwischen ist die Gruppe auf vier Mitglieder geschrumpft, die sich jetzt im Hinterzimmer dieses Donutladens treffen. Eine sonderbare Wahl, aber die Besitzerin des Big Holes ist die Mutter eines verschwundenen Kindes.

Der Name Big Holes klingt eigentlich lustig, aber Frances Payne hat nicht viel Sinn für Humor. Als sie und Marin sich kennenlernten, hat sie gleich zu Anfang erklärt, dass das Big Holes keine Bäckerei sei, weil dort nur zweierlei zubereitet werde, nämlich Kaffee und Donuts. Ihren Laden als Bäckerei zu bezeichnen würde ein Maß an Backkunst suggerieren, über das sie nicht verfüge. Frances ist Anfang fünfzig und sieht aus wie siebzig, ihr Gesicht ist so zerfurcht wie eine Relieflandkarte. Ihr Sohn Thomas ist im Alter von fünfzehn Jahren verschwunden. Eines Abends hat er eine Party besucht, auf der lauter Minderjährige sich mit Alkohol und Drogen zugedröhnt haben. Am nächsten Morgen war er weg. Niemand konnte sich erinnern, wann er die Party verlassen hatte. Er hat nichts zurückgelassen. Er war einfach weg. Frances ist alleinerziehende Mutter, und Thomas war ihr Ein und Alles. Er ist jetzt seit neun Jahren verschwunden.

Lila Figueroa ist die Jüngste unter den vier Gruppenmitgliedern. Sie hat drei Kinder, ist Zahnprophylaxehelferin und verheiratet mit Kyle, einem Kinderzahnarzt. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, zwei kleine Jungs. Das Kind, das vermisst wird, ist Devon, Lilas Sohn aus erster Ehe. Er wurde eines Tages von seinem leiblichen Vater, der kein Umgangsrecht hatte, von der Schule abgeholt und ist seitdem verschwunden. Das war vor drei Jahren, da war Devon zehn, und der letzte Ort, an dem er und sein Vater gesichtet wurden, ist Santa Fe, New Mexico. Devon wurde zwar nicht von einem Fremden entführt, aber sein Vater ist gewalttätig, sagt Lila. Als Devon noch klein war, hat sein Vater ihm mal das Bein an einer Herdplatte verbrannt, weil er nicht aufhörte zu weinen, und das war der Hauptgrund, warum Lila den Mann zusammen mit ihrem Sohn verlassen hat.

Simon Polniak ist der einzige Vater in der Gruppe. Er leitet eine Toyota-Niederlassung in Woodinville und fährt alle paar Monate mit einem neuen Modell vor. Anfangs kam er zusammen mit seiner Frau Lindsay zu den Gruppentreffen, aber die beiden haben sich vor einem halben Jahr scheiden lassen. Sie hat den Hund behalten und Simon die Gruppe. Er scherzt immer, dass sie das bessere Los gezogen hat. Die Tochter der beiden, Brianna, war dreizehn, als ein Fremder, der sich als sechzehnjähriger Junge namens Travis ausgab, sie übers Internet weggelockt hat. Laut den polizeilichen Ermittlungen war Travis in Wirklichkeit ein neunundzwanzigjähriger Angestellter einer Elektronikhandelskette, der noch bei seinen Eltern lebte. Er ist am selben Tag verschwunden wie Brianna. Das war vor vier Jahren, und seitdem hat niemand von den beiden etwas gesehen oder gehört.

Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die vier im Hinterzimmer des Big Holes. Hin und wieder stößt jemand Neues dazu – Frances hat eine Facebookseite, am Schwarzen Brett der Kirche St. Augustin gibt es einen Aushang, außerdem wird die Gruppe auf der Webseite der Kirche erwähnt –, aber die Neuen bleiben meist nicht lange. Gruppentreffen, vor allem die Zusammenkünfte dieser speziellen Gruppe, sind nicht jedermanns Sache.

Heute Abend ist eine Neue da. Frances stellt sie als Jamie vor – kein Nachname, jedenfalls vorerst nicht. Als Marin den Raum betreten hat, hat sie an Jamies Körpersprache sofort erkannt, dass, was auch immer Jamie zugestoßen ist, noch nicht lange her sein kann. Ihre Augen sind verheult, ihre Wangen hohl, ihre Haare noch feucht vom Duschen (vermutlich hat sie sich zum Duschen überwinden müssen, bevor sie das Haus verließ). Ihre Kleider schlackern ihr am Körper, als hätte sie stark abgenommen. Schwer zu sagen, wie alt sie ist, aber Marin schätzt sie auf Ende dreißig. Ihre riesige Handtasche steht neben ihrem Stuhl auf dem Boden, und ihre Füße, die in sündhaft teuren Sandaletten stecken, wippen unruhig. Sie sieht aus wie eine Frau, die normalerweise regelmäßig zur Pediküre geht, aber jetzt sind ihre Zehennägel nicht einmal lackiert.

Marin begrüßt die Anwesenden und nimmt sich einen Kokosdonut. Als sie sich setzt, tauscht sie mit Simon einen wissenden Blick. Es ist immer interessant zu sehen, wie lange jemand Neues bleibt. Viele halten nicht einmal bis zum Ende des ersten Treffens durch. So hautnah mitzuerleben, wie ein solches Leben sich auswirkt, ist einfach zu viel.

Die Schuldgefühle sind zu groß.

»Wer möchte anfangen?«, fragt Frances und blickt in die Runde.

Jamie lässt den Kopf hängen. Lila räuspert sich, woraufhin sich ihr alle zuwenden.

»Mit Kyle und mir läuft es nicht gut.« Lila sieht dünner aus als beim letzten Mal; die Ränder unter ihren Augen wirken dunkler. Sie trägt Jeans und einen dicken Strickpullover mit einer riesigen Himbeere aus pinkfarbenen Pailletten auf der Brust. Solche kitschigen Pullover zieht sie wegen der Kinder in der Zahnarztpraxis an. Ihren Donut mit Zuckerguss hat sie noch nicht angerührt, aber sie trinkt gierig Kaffee, der Tassenrand ist mit Lippenstift beschmiert, und man sieht, dass ihre Lippen rissig sind.

»Ich weiß nicht, wie lange wir noch so tun können, als ginge es uns gut. Wir streiten uns die ganze Zeit, und zwar heftig. Wir schreien uns an, schlagen mit den Fäusten gegen die Wände, zerdeppern Sachen. Kyle regt sich darüber auf, dass ich herkomme. Er sagt, ich klammere.« Sie schaut in die Runde, die Erschöpfung dringt ihr aus allen Poren. »Findet ihr das auch, dass wir hier klammern?«

Natürlich tun sie das. Aber Marin spricht es nicht aus, weil keiner von ihnen so etwas will.

Simon isst gerade seinen zweiten Donut, und sie denkt, dass er sich garantiert noch einen dritten einverleibt, bevor sie alle nach Hause gehen. Er hat zugenommen, seit er und Lindsay sich getrennt haben, er hat eine Wampe bekommen und sich einen Bart wachsen lassen, um seine dicken Backen zu kaschieren. Seine Haare sind zu einem Wuschelkopf verwildert. In ihrem Salon könnte Marin seine Locken wieder in Form bringen, aber sie fürchtet, es könnte herablassend rüberkommen, wenn sie ihm ihre Dienste anbietet. Sie hat den Verdacht, dass die anderen sie sowieso für arrogant halten, und dass sie heute in dem Chanelkostüm hier aufgekreuzt ist, das sie im Salon anhatte, macht es auch nicht besser.

»Und wenn schon?«, fragt Simon. »Irgendwo müssen wir ja bleiben mit unseren Gedanken, mit unseren Fragen. Wo sollen wir denn sonst damit hin?« Er stopft sich den Rest seines Donuts in den Mund und wischt die Hände an seiner Jeans ab. »Lindsay war irgendwann der Meinung, dass es ihr nicht guttun würde, weiterhin herzukommen. Sie wollte nicht mehr darüber nachdenken, nicht mehr darüber reden. Sie meinte, nach den Gruppentreffen fühlte sie sich manchmal noch schlechter als vorher, weil ihr sie daran erinnert habt, dass es nie ein Happy End geben wird.«

Alle seufzen. Keiner will es hören, aber Lindsay hat recht. Das ist das Problem mit Selbsthilfegruppen für Eltern vermisster Kinder. Wer zu den wenigen Müttern oder Vätern gehört, deren Kind irgendwann gefunden wird, kommt nicht mehr zu den Treffen. Tot oder lebendig, das Kind ist gefunden, wird nicht mehr vermisst, und wer dann immer noch Unterstützung braucht, braucht etwas anderes. Nicht diese Gruppe, nicht diese Leute. Eine Entfremdung von der Gruppe ist unausweichlich, vor allem, wenn das Kind tot ist. Und das beruht auf Gegenseitigkeit; davon will niemand etwas hören.

Auch wenn das Kind wundersamerweise lebend gefunden wird, gehen die Eltern nicht mehr zu den Gruppentreffen, denn sie wollen nicht an den Albtraum erinnert werden, den sie durchgemacht haben und der sie immer noch jeden Tag zu ersticken droht.

Die Ehe von Lila und Kyle steht schon auf der Kippe, seit Marin sich der Gruppe angeschlossen hat. Die Scheidungsrate bei Eltern von vermissten Kindern ist exorbitant hoch. Zumindest streiten Lila und Kyle sich noch. Im Gegensatz zu Marin und Derek. Um sich anzuschreien, müssen zwei Menschen zumindest ein bisschen füreinander empfinden.

»Er trifft sich oft mit einer Frau, die er vor ein paar Monaten auf einem Ärztekongress kennengelernt hat«, bricht es aus Lila hervor. Sie läuft fast so rot an wie die Himbeere auf ihrem Pullover. »Er sagt, sie sind nur befreundet, aber sie treffen sich zum Kaffee und zum Mittagessen, und als ich ihn gefragt hab, ob er sie mir vorstellt, meinte er, es muss möglich sein, dass er Freunde hat, die nicht auch meine Freunde sind. Aber ich glaube … Ich glaube, er geht fremd.«

Schweigen legt sich über die Gruppe.

»Ach, nein, das tut er bestimmt nicht«, sagt Simon schließlich. Irgendeiner muss etwas sagen, und Simon ist fast immer der Erste, der das Wort ergreift, weil er langes Schweigen nicht gut ertragen kann.

»Er liebt dich«, sagt Frances, doch sie klingt nicht überzeugt.

Jamie sagt nichts. Sie hält den Blick gesenkt, während sie sich eine feuchte Haarsträhne um einen Finger wickelt.

Jemand stößt einen tiefen Seufzer aus, und als sich alle Marin zuwenden, wird ihr bewusst, dass der Seufzer von ihr kam.

»Kann doch sein, dass er fremdgeht«, sagt sie. Simon und Frances werfen ihr einen scharfen Blick zu. Das stört Marin nicht. Sie kann keinen Unsinn reden und Lila Dinge erzählen, die sie selbst nicht glaubt, nur damit die Ärmste sich besser fühlt. Lilas Kind ist verschwunden. Lila ausreden zu wollen, was sie längst weiß, ist das Allerletzte. »Niemand kennt Kyle so gut wie du. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass er fremdgeht, solltest du das nicht ignorieren. Tut mir leid. Aber das hast du nicht verdient.«

Eine dicke Träne läuft Lila über die Wange. Frances reicht ihr ein Papiertaschentuch.

»Ich hätte es gleich wissen müssen«, sagt sie. »Kyle freundet sich nie mit jemandem an. Und ich auch nicht. Ihr wisst ja selbst, wie es ist, mit Leuten zu reden, die man noch nicht kennt.«

Alle nicken, sogar Jamie. Ja, das wissen sie. Neue Bekannte sind das Schlimmste. Sie wissen nichts über einen, man muss sich also entscheiden. Will man so tun, als wäre alles normal und als wäre man nicht die Mutter eines verschwundenen Kindes? Das ist extrem anstrengend. Oder ist man bereit, alles zu erzählen, was genauso anstrengend ist? Es gibt nichts dazwischen, und egal, wofür man sich entscheidet, es macht einen fertig.

Lila hat zu viel Kaffee intus. Marin sieht es daran, wie unruhig ihr Bein wippt. »Ich hab keine Beweise. Es ist nur so ein Gefühl.«

»Willst du ihn zur Rede stellen?«, fragt Marin vorsichtig.

»Ich weiß nicht.« Lila beginnt, an ihrem Daumennagel zu knabbern wie ein Welpe an einem Knochen. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht mal, ob ich mich überhaupt richtig aufregen kann. Wir haben seit zwei Jahren keinen Sex mehr. Ach, verdammt, vielleicht sind es auch drei, ich kann mich gar nicht mehr an das letzte Mal erinnern. Wenn ich ihn auf die Frau anspreche, streitet er es garantiert ab, und dann kriegen wir uns wieder in die Wolle. Gott, ich hab diese ewige Streiterei so satt.«

»Ihr seid verheiratet«, sagt Frances nachdrücklich. »Sex mit jemand anderem ist nicht vorgesehen, egal, wie lange es bei euch her ist.«

»Männer haben schließlich Bedürfnisse«, wirft Simon ein.

»Du spinnst doch.« Frances schlägt ihm mit der flachen Hand auf den Schenkel. Worüber Marin froh ist, denn sonst hätte sie ihm eine verpasst.

»Kümmer dich nicht um Simon«, sagt Marin zu Lila. »Egal, welche Bedürfnisse Männer haben, was Kyle macht, ist nicht in Ordnung. Aber du solltest es erst ansprechen, wenn du so weit bist.«

»Und wenn ich nie so weit bin?« Lilas Augen füllen sich mit Tränen. »Wenn ich lieber den Kopf in den Sand stecke und mich einfach nicht drum kümmere? Ich hab echt genug Probleme, okay?«

»Wenn du glaubst, dass er fremdgeht, solltest du dich von ihm trennen«, sagt Frances ganz direkt. »Die Katze lässt das Mausen nicht.«

»Aber wir arbeiten zusammen.« Die Tränen laufen jetzt unaufhaltsam über ihre Wangen, verschmieren ihr Make-up und ihr Rouge, und sie wischt sie weg, was die Sache noch schlimmer macht. »Wir haben zwei Kinder. So einfach ist das nicht, Frances.«

»Ich sage nur, dass du nicht mit einem Mann verheiratet bleiben solltest, der dich betrügt.« Frances verschränkt die Arme vor der Brust, was sie immer tut, wenn sie sich im Recht fühlt. »Da bist du besser allein. Nichts gegen unseren lieben Simon hier, aber ich komme schon lange ohne Mann zurecht.«

Ja, und was für ein tolles Leben du hast. Lila und Marin wechseln einen kurzen Blick; sie denken beide das Gleiche. Frances hat eine Selbsthilfegruppe und einen Donutladen, und das war’s auch schon.

»Und wenn ich’s gar nicht so genau wissen will?« Lila knabbert wieder an ihrem Daumennagel. »Wenn ich gar nicht will, dass sich irgendwas ändert? Wenn mir … wenn mir das reicht, was ich hab? Wenn ich nichts Besseres verdient hab?«

»Quatsch«, sagt Simon, aber sein resignierter Blick passt nicht zu seinem energischen Ton.

Frances hat dem nichts mehr hinzuzufügen und Marin auch nicht. Sie ist zu müde, um andere Leute aufzumuntern, und sie hat keine Energie, um Lila von etwas zu überzeugen, von dem sie sich selbst nicht überzeugen kann. Sie alle wissen, wovon Lila redet. Alle in diesem Raum leben jeden Tag mit der Last ihrer Schuld: Sie haben ihre Kinder nicht beschützt. Es ist verflucht noch mal das Allerwichtigste, was Eltern für ihre Kinder tun müssen, und ausgerechnet da haben sie versagt.

Und deswegen haben sie kein gutes Leben verdient.

»Sei nett zu dir«, sagt Marin. Etwas Besseres fällt ihr nicht ein, aber kaum sind die Worte heraus, bereut sie sie auch schon. Sie sind so abgedroschen, so hohl. Sie klingen wie aus einem aufmunternden Meme nachgeplappert, und Lila springt sofort darauf an.

»Ach ja, so wie du?«, faucht sie, und Marin blinzelt. »Wieso hältst du denn deine Scheißehe aufrecht? Derek und du, ihr redet doch kaum noch miteinander. Wann hattet ihr das letzte Mal Sex? Und du …« Sie wendet sich an Frances. »Du lebst seit der Steinzeit allein, und die einzigen Leute, mit denen du zu tun hast, sitzen hier in diesem Raum. Du bist nicht gerade ein leuchtendes Vorbild für das Leben, das ich in zwanzig Jahren führen will!«

»Also, wirklich, Lila«, sagt Simon und nimmt sich noch einen Donut. Es ist sein dritter, Marin hat mitgezählt. »Das ist nicht nett.«

»Ach, du findest also, man soll nett sein, ja?«, kontert Lila. »Und was hat das Nettsein dir gebracht? Deine Frau hat dich sitzen lassen, und du hast von all den Donuts, die du dir hier reinziehst, zehn Kilo zugenommen.« Sie wendet sich Jamie zu, die vor ihrem Blick zurückzuweichen scheint. »Bist du dir sicher, dass du hier richtig bist? Denn so sieht dein Leben jetzt aus, und du kannst dich immer noch entscheiden, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, wenn du noch nicht so weit bist.«

»Hey«, sagt Marin laut. Dass Lila sie und Frances anherrscht, ist eine Sache. Sie können damit umgehen. Aber Simon ist viel sensibler, und wenn er anfängt zu weinen – was er tun wird –, ist das für alle Beteiligten furchtbar. Und eine Frau, die neu hier ist, darf auf keinen Fall derart angefahren werden. Sie hat auch so schon genug Probleme. »Ich verstehe, dass du sauer bist, aber hör auf, uns so anzuschreien. Wir sind alle auf deiner Seite.«

»Aber ich will nicht auf dieser Seite sein.« Lilas Stimme zittert. Ihr Hände ebenfalls. »Ich will nicht hier mit euch auf dieser Seite sein. Kapiert ihr das nicht? Ich will so ein Leben nicht. Und vor allem von dir will ich mir das alles nicht anhören, Marin. Denn wenn Derek jetzt noch nicht fremdgeht, dann verlass dich drauf, dass er es irgendwann tut. So sind Männer nun mal.«

»Oh, oh, oh!« Simon hebt seine Patschhände. So laut hat sie ihn noch nie reden hören. »Moment mal, Ladys.«

»Komm mir nicht mit Scheißladys«, sagt Frances und springt auf. Sie braucht gleich eine Zigarette. »Find dich mit deinem Leben ab oder lass es sein, Lila, Schätzchen, aber hör auf, uns anzuschnauzen, Herrgott noch mal. Ich sage nur, dass du die Wahl hast, okay? Und du hast das Recht, dich zu entscheiden. Aber indem du mit einem untreuen Ehemann zusammenbleibst, weil du dir die Schuld daran gibst, dass dein Kind entführt wurde, bestrafst du dich selbst und deine zwei anderen Kinder. Was mit Devon passiert ist, ist nicht deine Schuld.«

»Ich hab ihn zu spät abgeholt«, sagt Lila mit bebender Stimme. »Wenn ich rechtzeitig da gewesen wäre, dann hätte sein Vater ihn nicht mitnehmen können, und mein Sohn wäre jetzt bei mir.«

»Okay, aber die Lehrer hätten ihn auf keinen Fall mit seinem Vater gehen lassen dürfen«, antwortet Frances ungehalten. Sie klopft ihre Taschen auf der Suche nach Zigaretten ab.

Simon isst den Rest seines dritten Donuts und wischt sich die Hände wieder an der Jeans ab.

»Aber ich bin zu spät gekommen«, jammert Lila. »Und deswegen ist es meine Schuld.«

»Okay, du warst nicht da, als Devon entführt wurde«, sagt Marin leise. »Aber bei Sebastians Entführung war ich dabei.«

»Sebastian war vier, Marin. Kleine Kinder laufen in der Gegend rum.« Simon klingt genauso erschöpft, wie er aussieht. »In neunundneunzig Prozent der Fälle verlaufen sie sich bloß und werden wiedergefunden. Es war nicht deine Schuld. Er ist verschwunden, weil ihn jemand entführt hat. Ein Entführer hat ihn sich geschnappt.«

Er wendet sich Lila zu, die still vor sich hin schmollt. »Und dein Ex ist auch ein Entführer. Du dachtest, dass Devon in der Schule in Sicherheit war. Weil es Aufgabe der Schule ist, die Kinder zu beschützen. Und er war auch in Sicherheit, bis zu dem Tag. Dass du ein bisschen zu spät gekommen bist, hat daran nichts geändert. Wenn du pünktlich gekommen wärst, hätte sein Vater ihn eben an einem anderen Tag entführt.«

Ein paar Sekunden lang lassen sie Simons Worte sacken. Nicht, dass sie sich das alles nicht schon oft genug selbst gesagt hätten, aber dass jemand es laut ausspricht, tut gut, und sei es nur für den Moment.

Marin schaut zu Jamie hinüber, die bisher auf nichts, das gesagt wurde, reagiert hat, und sie fragt sich, was für einen Cocktail aus Antidepressiva die Neue wohl einnimmt.

»Zehn Minuten Pause«, verkündet Frances und verschwindet, ihre Zigaretten in der Hand, durch die Hintertür, ehe jemand protestieren kann.

Simon geht zur Toilette. Lila springt schniefend auf und rennt ebenfalls in Richtung Klo. Marin muss auch, aber es gibt nur eine Damentoilette, und sie weiß, dass Lila einen Moment für sich allein braucht, um ihre Fassung wiederzugewinnen. Jamie steht auf und streckt sich, dann geht sie langsam zu dem Tisch mit den Donuts hinüber, begutachtet das Angebot und entscheidet sich für einen Donut mit Ahornglasur. Wird das ihre Lieblingssorte werden?, fragt sich Marin. Wird sie überhaupt lange genug dabeibleiben, um sich auf eine Lieblingssorte festzulegen?

Denn diese Gruppe ist schrecklich. Wie hat Sal sich noch ausgedrückt? Ach ja. Selbstgeißelung.

Simon hat recht mit dem, was er über Entführer sagt. Als Sebastian gerade drei war, ist er ihr einmal bei den Feierlichkeiten zum 4. Juli auf dem Wonderland-Rummel entwischt. Nach den längsten fünf Minuten ihres Lebens hat ein Fremder ihn zu ihr zurückgebracht. Der Fremde hatte den Kleinen zwischen all den vielen Menschen umherirren sehen und ihm geholfen, seine Mutter zu finden. Weil der Fremde weder ein Entführer noch ein Kinderschänder noch ein Mörder war.

Aber der Fremde, der Sebastian mitgenommen hat, war ein Entführer. Ob der Fremde Sebastian zufällig hat umherirren sehen und spontan sie Chance genutzt hat, ein kleines Kind in seine Gewalt zu bringen, oder ob er die Tat im Voraus geplant hat, spielt keine Rolle. Er ist ein Entführer, weil er Sebastian nicht zurückgebracht hat. Das ist der Unterschied.

Aber sechzehn Monate später fällt es Marin immer noch schwer zu begreifen, wie das passieren konnte. Sebastian war erst vier, aber er war ein kluges Kind. Marin und Derek haben ihm immer wieder erklärt, wie gefährlich es ist, mit Fremden zu sprechen, haben ihm eingeschärft, keine Spielsachen oder sonstigen Geschenke anzunehmen, ohne Mommy oder Daddy zu fragen. Schon im Kindergarten wurde das Thema besprochen. Zu Hause sowieso.

Aber es war der Weihnachtsmann. Kinder lernen, dass der Weihnachtsmann einer von den Guten ist, sie sollen mit ihm sprechen, auch wenn sie sich von ihm eingeschüchtert fühlen, sie sollen sich von dem gottverdammten alten Sack auf den Schoß nehmen lassen und ihm erzählen, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Und zur Belohnung bekommen sie einen Lutscher. Sie bekommen eine Belohnung dafür, dass sie einem Fremden trauen.

Als Lila zurückkommt, sind ihre Augen total verheult, aber sie hat sich beruhigt. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine drückt sie Marin den Arm, es ist ihre Art, sich zu entschuldigen. Marin lächelt sie an, was ihre Art ist, die Entschuldigung anzunehmen. Sie kennen die stummen Gesten der anderen – sie machen das jeden Monat.

Als Marin von der Toilette zurückkommt, hat Frances ihren Platz wieder eingenommen und erzählt von den Albträumen, in denen Thomas vorkommt. Von diesen Träumen hat sie schon mehrmals erzählt, sie scheinen schlimmer zu werden. Nachts wacht sie stöhnend und schwitzend und mit Magenschmerzen auf.

»In meinem Traum letzte Nacht sah er aus, als hätte man ihm das halbe Gesicht blutig geschlagen«, sagt Frances mit zitternder Stimme. »Ein Auge hing aus der Höhle heraus, und die Wunden in seinem Gesicht waren so tief, dass man den Wangenknochen sah …«

»Frances …«, setzt Lila mit geschlossenen Augen an, doch Simon bringt sie zum Schweigen. Jamie beugt sich fasziniert vor.

»… und er hat eine Hand nach mir ausgestreckt, und als ich seine Hand genommen hab, war sie eiskalt.« Frances verzieht das Gesicht, was alle erschreckt. Normalerweise ist sie absolut stoisch. Sie zeigt kaum jemals Gefühle, erst recht keine Trauer. »Ich hab das Gefühl … Ich hab das Gefühl, er versucht mir zu sagen, dass er tot ist. Und dass ich ihn loslassen soll.«

»Frances«, sagte Lila noch einmal, diesmal langsam und leise. »Frances, nicht.«

Aber es ist passiert. Sie werden Frances verlieren.

Die Hoffnung währt nicht ewig, sie kann einen nicht ewig tragen. Das ist ein Segen und zugleich ein Fluch. Manchmal ist die Hoffnung das Einzige, was einem bleibt. Sie hält einen aufrecht, wenn es sonst nichts mehr gibt, woran man sich festhalten kann.