9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

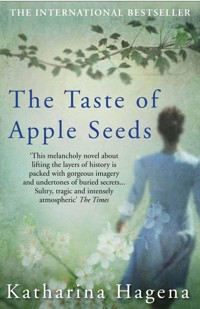

Schillernd und magisch sind die Erinnerungen an die Sommerferien bei der Großmutter, geheimnisvoll die Geschichten der Tanten. Katharina Hagena erzählt von den Frauen einer Familie, mischt die Schicksale dreier Generationen. Ein Roman über das Erinnern und das Vergessen – bewegend, herrlich komisch und klug. Als Bertha stirbt, erbt Iris das Haus. Nach vielen Jahren steht Iris wieder im alten Haus der Großmutter, wo sie als Kind in den Sommerferien mit ihrer Kusine Verkleiden spielte. Sie streift durch die Zimmer und den Garten, eine aus der Zeit gefallene Welt, in der rote Johannisbeeren über Nacht weiß und als konservierte Tränen eingekocht werden, in der ein Baum gleich zweimal blüht, Dörfer verschwinden und Frauen aus ihren Fingern Funken schütteln. Doch der Garten ist inzwischen verwildert. Nachdem Bertha vom Apfelbaum gefallen war, wurde sie erst zerstreut, dann vergesslich, und schließlich erkannte sie nichts mehr wieder, nicht einmal ihre drei Töchter. Iris bleibt eine Woche allein im Haus. Sie weiß nicht, ob sie es überhaupt behalten will. Sie schwimmt in einem schwarzen See, bekommt Besuch, küsst den Bruder einer früheren Freundin und streicht eine Wand an. Während sie von Zimmer zu Zimmer läuft, tastet sie sich durch ihre eigenen Erinnerungen und ihr eigenes Vergessen: Was tat ihr Großvater wirklich, bevor er in den Krieg ging? Welche Männer liebten Berthas Töchter? Wer aß seinen Apfel mitsamt den Kernen? Schließlich gelangt Iris zu jener Nacht, in der ihre Kusine Rosmarie den Unfall hatte: Was machte Rosmarie auf dem Dach des Wintergartens? Und wollte sie Iris noch etwas sagen? Iris ahnt, dass es verschiedene Spielarten des Vergessens gibt. Und das Erinnern ist nur eine davon.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Katharina Hagena

Der Geschmack von Apfelkernen

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Katharina Hagena

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Katharina Hagena

Katharina Hagena, geboren 1967, studierte Anglistik und Germanistik in Marburg, London und Freiburg, forschte an der James-Joyce-Stiftung in Zürich und lehrte am Trinity College in Dublin sowie an der Universität Hamburg. 2006 erschien ihr Buch Was die wilden Wellen sagen. Der Seeweg durch den Ulysses (marebuchverlag). Sie lebt als freie Autorin in Hamburg.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Schillernd und magisch sind die Erinnerungen an die Sommerferien bei der Großmutter, geheimnisvoll die Geschichten der Tanten. Katharina Hagena erzählt von den Frauen einer Familie, mischt die Schicksale dreier Generationen. Ein Roman über das Erinnern und das Vergessen – bewegend, herrlich komisch und klug.

Als Bertha stirbt, erbt Iris das Haus. Nach vielen Jahren steht Iris wieder im alten Haus der Großmutter, wo sie als Kind in den Sommerferien mit ihrer Kusine Verkleiden spielte. Sie streift durch die Zimmer und den Garten, eine aus der Zeit gefallene Welt, in der rote Johannisbeeren über Nacht weiß und als konservierte Tränen eingekocht werden, in der ein Baum gleich zweimal blüht, Dörfer verschwinden und Frauen aus ihren Fingern Funken schütteln.

Doch der Garten ist inzwischen verwildert. Nachdem Bertha vom Apfelbaum gefallen war, wurde sie erst zerstreut, dann vergesslich, und schließlich erkannte sie nichts mehr wieder, nicht einmal ihre drei Töchter. Iris bleibt eine Woche allein im Haus. Sie weiß nicht, ob sie es überhaupt behalten will. Sie schwimmt in einem schwarzen See, bekommt Besuch, küsst den Bruder einer früheren Freundin und streicht eine Wand an. Während sie von Zimmer zu Zimmer läuft, tastet sie sich durch ihre eigenen Erinnerungen und ihr eigenes Vergessen: Was tat ihr Großvater wirklich, bevor er in den Krieg ging? Welche Männer liebten Berthas Töchter? Wer aß seinen Apfel mitsamt den Kernen? Schließlich gelangt Iris zu jener Nacht, in der ihre Kusine Rosmarie den Unfall hatte: Was machte Rosmarie auf dem Dach des Wintergartens? Und wollte sie Iris noch etwas sagen?

Iris ahnt, dass es verschiedene Spielarten des Vergessens gibt. Und das Erinnern ist nur eine davon.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2008, 2010, 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © akg-images

ISBN978-3-462-30220-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

XII. Kapitel

Epilog

Danksagung

Für Christof

La mémoire ne nous servirait à rien si elle fût rigoureusement fidèle.

Das Gedächtnis wäre uns zu nichts nütze, wenn es unnachsichtig treu wäre.

Paul Valéry

I. Kapitel

Tante Anna starb mit sechzehn an einer Lungenentzündung, die aufgrund ihres gebrochenen Herzens und des noch nicht entdeckten Penizillins nicht heilen konnte. Ihr Tod trat an einem Spätnachmittag im Juli ein. Und als Annas jüngere Schwester Bertha daraufhin weinend in den Garten rannte, sah sie, dass mit Annas letztem rasselnden Atemzug alle roten Johannisbeeren weiß geworden waren. Es war ein großer Garten, die vielen alten Johannisbeerbüsche krümmten sich unter den schweren Früchten. Längst hätten sie gepflückt werden müssen, aber als Anna krank wurde, dachte keiner mehr an die Beeren. Meine Großmutter hat mir oft davon erzählt, denn sie war es damals gewesen, die die trauernden Johannisbeeren entdeckt hatte. Seitdem gab es nur noch schwarze und weiße Johannisbeeren im Garten meiner Großmutter, und jeder weitere Versuch, einen roten Busch zu pflanzen, schlug fehl, es wuchsen nur weiße Beeren an seinen Zweigen. Doch niemand störte sich daran, die weißen schmeckten beinahe ebenso süß wie die roten, beim Entsaften ruinierten sie einem nicht die ganze Schürze, und der fertige Gelee schimmerte in geheimnisvoll-fahler Durchsichtigkeit. »Konservierte Tränen« nannte ihn meine Großmutter. Und noch immer standen auf den Kellerregalen Gläser aller Größen mit Johannisbeergelee von 1981, einem besonders tränenreichen Sommer, Rosmaries letztem. Einmal fand meine Mutter auf der Suche nach eingelegten Gurken ein Glas von 1945 mit den ersten Nachkriegstränen. Das schenkte sie dem Mühlenverein, und als ich sie fragte, warum in aller Welt sie Omas wunderbaren Gelee an ein Heimatmuseum gebe, sagte sie, dass diese Tränen zu bitter seien.

Meine Großmutter Bertha Lünschen, geborene Deelwater, starb etliche Jahrzehnte nach Tante Anna, doch da wusste sie längst nicht mehr, wer ihre Schwester gewesen war, wie sie selbst hieß oder ob es Winter oder Sommer war. Sie hatte vergessen, was man mit einem Schuh, einem Wollfaden oder einem Löffel anfangen konnte. Im Laufe von zehn Jahren streifte sie ihre Erinnerungen mit derselben fahrigen Leichtigkeit ab, mit der sie sich die kurzen weißen Locken aus dem Nacken strich oder unsichtbare Krümel auf dem Tisch zusammenfegte. An das Geräusch der harten, trockenen Haut ihrer Hand auf dem hölzernen Küchentisch konnte ich mich deutlicher erinnern als an ihre Gesichtszüge. Auch daran, dass sich die beringten Finger immer fest um die unsichtbaren Krümel schlossen, als versuchten sie, die vorbeiziehenden Schattenbilder ihres Geistes zu fassen, aber vielleicht wollte Bertha auch nur nicht den Boden vollbröseln oder die Spatzen damit füttern, die im Frühsommer so gern im Garten Sandbäder nahmen und dabei immer die Radieschen ausgruben. Der Tisch im Pflegeheim war dann aus Kunststoff, und ihre Hand verstummte. Bevor ihr das Gedächtnis ganz verloren ging, bedachte uns Bertha in ihrem Testament. Meine Mutter Christa erbte das Land, Tante Inga die Wertpapiere, Tante Harriet das Geld. Ich, die letzte Nachkommin, erbte das Haus. Schmuck und Möbel, das Leinen und das Silber sollten zwischen meiner Mutter und meinen Tanten aufgeteilt werden. Klar wie Regenwasser war Berthas Testament – und ebenso ernüchternd. Die Wertpapiere waren nicht sehr wertvoll, auf dem Weideland der norddeutschen Tiefebene wollte außer Kühen niemand leben, Geld war nicht viel da, und das Haus war alt.

Bertha musste sich daran erinnert haben, wie sehr ich das Haus früher liebte. Von ihrem Letzten Willen erfuhren wir aber erst nach der Beerdigung. Ich reiste allein, es war eine weite, umständliche Fahrt in verschiedenen Zügen: Ich kam von Freiburg und musste längs durch das ganze Land, bis ich schließlich oben in dem Dorf Bootshaven an der Haltestelle gegenüber dem Haus meiner Großmutter aus einem fast leeren Linienbus ausstieg, der mich von einem geisterhaften Kleinstadtbahnhof aus durch die Ortschaften geschaukelt hatte. Ich war zermürbt von der Reise, der Trauer und den Schuldgefühlen, die man immer hatte, wenn jemand gestorben war, den man liebte, aber nicht gut kannte.

Auch Tante Harriet war gekommen. Nur hieß sie inzwischen nicht mehr Harriet, sondern Mohani. Sie trug jedoch weder orange Gewänder noch eine Glatze. Einzig die Holzperlenkette mit dem Bild des Gurus wies auf ihren neuen, erleuchteten Zustand hin. Mit ihren kurzen hennaroten Haaren und Reebok-Turnschuhen sah sie dennoch anders aus als der Rest der schwarzen Gestalten, die sich in kleinen Gruppen vor der Kapelle sammelten. Ich freute mich, Tante Harriet zu sehen, obgleich ich mit Beklommenheit und Unruhe daran dachte, dass ich sie das letzte Mal vor dreizehn Jahren gesehen hatte. Das war, als wir Rosmarie beerdigen mussten, Harriets Tochter. Die Unruhe war mir eine enge Ver- traute, schließlich dachte ich jedes Mal, wenn ich mein Gesicht im Spiegel betrachtete, an Rosmarie. Ihre Beerdigung war unerträglich gewesen, wahrscheinlich ist es immer unerträglich, wenn fünfzehn Jahre alte Mädchen vergraben werden sollen. So fiel ich damals, wie man mir später berichtete, in eine tiefe Ohnmacht. Ich erinnerte mich nur noch daran, dass die weißen Lilien auf dem Sarg einen warmen feuchtsüßen Dunst ausströmten, der mir die Nase verklebte und in meiner Luftröhre Blasen schlug. Die Luft blieb mir weg. Dann kreiselte ich in ein weißes Loch.

Später wachte ich im Krankenhaus auf. Im Fallen hatte ich mir die Stirn am Kantstein aufgeschlagen, und das Loch musste genäht werden. Oberhalb der Nasenwurzel blieb eine Narbe zurück, ein blasses Mal. Es war meine erste Ohnmacht, ich bin danach noch oft in Ohnmacht gefallen. Das Fallen liegt bei uns in der Familie.

So war Tante Harriet nach dem Tod ihrer Tochter vom Glauben abgefallen. Zum Bhagwan sei sie gegangen, die Ärmste, hieß es im Kreis der Bekannten. In die Sekte. Wobei man das Wort Sekte mit gesenkter Stimme aussprach, so als fürchte man, die Sekte lauere einem auf und schnappe einen, rasiere einem den Schädel und ließe einen daraufhin wie die stillgelegten Irren aus »Einer flog übers Kuckucksnest« durch die Fußgängerzonen dieser Welt taumeln und mit kindlicher Freude Zimbeln spielen. Aber Tante Harriet sah nicht so aus, als wolle sie bei Berthas Beerdigung ihre Zimbeln auspacken. Als sie mich sah, drückte sie mich an sich und küsste meine Stirn. Sie küsste vielmehr die Narbe auf meiner Stirn, sagte aber nichts und schob mich weiter zu meiner Mutter, die neben ihr stand. Meine Mutter sah aus, als habe sie die letzten drei Tage geweint. Mein Herz zog sich bei ihrem Anblick zu einem faltigen Klumpen zusammen. Wie furchtbar, seine Mutter beerdigen zu müssen, dachte ich, als ich sie losließ. Mein Vater stand neben ihr und stützte sie, er war viel kleiner als beim letzten Mal und hatte Linien im Gesicht, die ich noch nicht kannte. Etwas abseits stand Tante Inga, sie war trotz der roten Augen atemberaubend. Ihr schöner Mund bog sich nach unten, was bei ihr nicht weinerlich aussah, sondern stolz. Und obwohl ihr Kleid schlicht und hochgeschlossen war, sah es nicht aus wie Trauer, sondern wie ein kleines Schwarzes. Sie war allein gekommen und ergriff meine beiden Hände. Ich zuckte kurz zusammen, ein kleiner Stromschlag traf mich aus ihrer linken Hand. Am rechten Arm trug sie ihren Bernsteinreif. Tante Ingas Hände fühlten sich hart an, warm und trocken. Es war ein sonniger Juninachmittag. Ich schaute mir die anderen Leute an, viele weißlockige Frauen mit dicken Brillen und schwarzen Handtaschen. Das waren Berthas Kränzchenschwestern. Der Altbürgermeister, dann natürlich Carsten Lexow, der alte Lehrer meiner Mutter, ein paar Schulfreundinnen und entfernte Kusinen meiner Tanten und meiner Mutter und drei große Männer, die ernst und unbeholfen nebeneinanderstanden und sofort als frühere Verehrer von Tante Inga zu erkennen waren, da sie kaum wagten, meine Tante offen anzusehen, sie aber doch nie aus den Augen ließen. Koops, die Nachbarn, waren gekommen, dann ein paar Leute, die ich nicht einordnen konnte, vielleicht vom Pflegeheim, vielleicht vom Beerdigungsinstitut, vielleicht von Großvaters alter Kanzlei.

Später gingen alle in das Lokal neben dem Friedhof, um Butterkuchen zu essen und Kaffee zu trinken. Wie das so ist nach Beerdigungen, fingen alle Trauernden sofort an zu sprechen, erst leise murmelnd, dann immer lauter. Selbst meine Mutter und Tante Harriet unterhielten sich fiebrig. Die drei Verehrer standen nun um Tante Inga, stellten die Beine weit auseinander und drückten ihre Rücken durch. Tante Inga schien ihre Huldigungen zu erwarten, nahm sie aber gleichzeitig mit sanfter Ironie entgegen.

Die Kränzchenschwestern saßen zusammen und hielten ein Kränzchen ab. Auf ihren Lippen klebten Zuckerkrümel und Mandelblättchen. Sie aßen, wie sie sprachen: langsam und laut und beständig. Zusammen mit den beiden Serviererinnen trugen mein Vater und Herr Lexow die Silberbleche mit Bergen quadratischer Butterkuchenstücke aus der Küche und stellten eine Kaffeekanne nach der anderen auf die Tische. Die Kränzchenschwestern scherzten ein bisschen mit diesen beiden aufmerksamen jungen Männern und versuchten, sie für ihre Kränzchen zu gewinnen. Und während mein Vater respektvoll schäkerte, lächelte Herr Lexow ängstlich und fl oh zu den Nachbartischen. Er musste ja schließlich hier wohnen bleiben.

Als wir das Lokal verließen, war es immer noch warm. Herr Lexow klemmte sich metallene Ringe um die Hosenbeine und stieg auf sein schwarzes Fahrrad, das unabgeschlossen an der Hauswand lehnte. Er hob kurz die Hand und fuhr in Richtung Friedhof davon. Meine Eltern und Tanten blieben vor der Tür des Lokals und blinzelten in die Abendsonne. Mein Vater räusperte sich:

– Die Männer von der Kanzlei, ihr habt sie ja gesehen, Bertha hat ein Testament gemacht.

Also waren es doch die Anwälte gewesen. Mein Vater war noch nicht fertig, er öffnete den Mund und schloss ihn wieder, die drei Frauen blickten weiter in die rote Sonne und sagten nichts.

– Sie warten am Haus.

Als Rosmarie starb, war es auch Sommer gewesen, aber nachts kroch aus den Wiesen schon ein Geruch von Herbst. Menschen kühlten da schnell aus, wenn sie auf dem Boden lagen. Ich dachte an meine Oma, die unter der Erde lag, an das feuchte schwarze Loch, in dem sie sich nun befand. Moorboden, schwarz und fett, doch darunter der Sand. Der aufgeschaufelte Erdhaufen neben ihrem Grab trocknete in der Sonne, und immer wieder war Sand abgegangen, in kleinen Moränen war er herabgerieselt wie bei einer Eieruhr.

– Das bin ich, hatte Bertha einmal gestöhnt, das ist mein Kopf.

Sie nickte der Eieruhr zu, die auf dem Küchentisch stand, und erhob sich rasch von ihrem Stuhl. Dabei wischte sie mit der Hüfte die Uhr vom Tisch. Das dünne Holzgestell brach, das Glas splitterte, spritzte. Ich war ein Kind, und ihre Krankheit war noch nicht so, dass man viel merkte. Ich kniete mich hin und breitete mit dem Zeigefinger den weißen Sand auf dem schwarz-weißen Steinfußboden aus. Der Sand war ganz fein und glitzerte im Licht der Küchenlampe. Meine Großmutter stand daneben, seufzte und fragte mich, wie mir denn die schöne Sanduhr zerbrechen konnte. Als ich sagte, sie habe das selbst gemacht, schüttelte sie den Kopf, schüttelte ihn wieder und wieder und wieder. Dann fegte sie die Scherben zusammen und warf sie in den Ascheimer.

Tante Harriet nahm meinen Arm, ich zuckte zusammen.

– Wollen wir?, fragte sie mich.

– Ja, natürlich.

Ich versuchte, mich aus ihrem sanften Griff zu befreien, sie ließ sofort los, ich spürte ihren Blick von der Seite.

Wir gingen zu Fuß zum Haus, Bootshaven ist ein sehr kleines Dorf. Die Leute nickten ernst, als wir vorbeigingen. Einige Male stellten sich alte Frauen in den Weg und gaben uns die Hand, meinem Vater aber nicht. Ich kannte keine von ihnen, aber sie schienen alle mich zu kennen und sagten zwar leise – aus Respekt vor unserer Trauer – und doch mit einem kaum zu unterdrückenden Triumph darüber, dass es eine andere erwischt hatte, ich sähe aus wie de lüttje Christel. Es dauerte eine Weile bis ich begriff, dass de Lüttje meine Mutter war.

Das Haus war schon von weitem zu sehen. Der Wilde Wein wucherte über die Fassade, und die oberen Fenster waren nichts als viereckige Vertiefungen im dunkelgrünen Dickicht. Die beiden alten Linden an der Einfahrt reichten bis ans Dach. Als ich die seitliche Hauswand berührte, waren die rauen roten Steine warm unter meiner Hand. Ein Windstoß fuhr durch den Wein, die Linden nickten, das Haus atmete fl ach.

Am Fuß der Treppe, die zur Haustür führte, standen die Anwälte. Der eine warf seine Zigarette weg, als er uns kommen sah. Dann bückte er sich hastig und hob die Kippe auf. Als wir die breiten Stufen hinaufgingen, senkte er den Kopf, er hatte gesehen, dass wir ihn gesehen hatten, sein Hals war rot angelaufen, und er wühlte konzentriert in seiner Aktentasche. Die beiden anderen Männer schauten auf Tante Inga, beide waren jünger als sie, fingen aber sofort an, sie zu umwerben. Einer von ihnen holte aus seiner Aktentasche einen Schlüssel und schaute uns fragend an. Meine Mutter nahm den Schlüssel und steckte ihn ins Schloss. Als das schmatzende Klingeln der Messingglocke am oberen Türscharnier ertönte, hatten alle drei Schwestern dasselbe Halblächeln im Gesicht.

– Wir können ins Arbeitszimmer, sagte Tante Inga und ging voraus.

Der Geruch des Eingangsflurs betäubte mich, es duftete noch immer nach Äpfeln und alten Steinen, die geschnitzte Aussteuertruhe meiner Urgroßmutter Käthe stand an der Wand. Links und rechts daneben die Eichenstühle mit dem Familienwappen: ein Herz, von einer Säge zerteilt. Die Absätze meiner Mutter und meiner Tante Inga klapperten, Sand knirschte unter Ledersohlen, nur Tante Harriet folgte langsam und lautlos auf ihren Reeboks.

Großvaters Arbeitszimmer war aufgeräumt. Meine Eltern und einer der Anwälte, der junge mit der Zigarette, schoben vier Stühle zusammen, drei auf der einen Seite und einen gegenüber. Hinnerks Schreibtisch stand schwer und von dem ganzen Auftrieb unberührt an der Wand zwischen den beiden Fenstern, die auf die Einfahrt mit den Linden schauten. Licht brach sich in den Lindenblättern und sprenkelte den Raum. Staub tanzte. Kühl war es hier, meine Tanten und meine Mutter setzten sich auf die drei dunklen Stühle, einer der Anwälte nahm sich Hinnerks Schreibtischstuhl. Mein Vater und ich standen hinter den drei Schwestern, die beiden anderen Anwälte standen rechts an der Wand. Beine und Lehnen der Stühle waren so hoch und gerade, dass sich der sitzende Körper sofort in rechte Winkel faltete: Füße und Schienbeine, Schenkel und Rücken, Unter- und Oberarme, Hals und Schulter, Kinn und Hals. Die Schwestern sahen aus wie ägyptische Statuen in einer Grabkammer. Und obgleich uns das unruhige Licht blendete, so erwärmte es doch nicht das Zimmer.

Der Mann auf Hinnerks Bürostuhl, es war nicht der mit der Zigarette, schnalzte mit den Schlössern seiner Aktentasche, das schien den anderen beiden ein Zeichen zu sein, sie räusperten sich und schauten den ersten Mann, offenbar ihr Anführer, ernst an. Dieser stellte sich vor als Partner des früheren Partners von Heinrich Lünschen, meinem Großvater.

Berthas Testament wurde verlesen und erklärt, mein Vater als Vollstrecker eingesetzt. Es ging eine einzige fließende Bewegung durch die Körper der Schwestern, als sie hörten, dass das Haus an mich gehen würde. Ich ließ mich auf einen Hocker fallen und sah den Partner des Partners an. Der mit der Zigarette schaute zurück, ich senkte den Blick und starrte auf den Zettel mit den Liedern von der Trauerfeier, den meine Hand noch immer umschlossen hielt. Auf dem Daumenballen hatten sich die Noten von »O Haupt voll Blut und Wunden« abgedrückt. Tintenstrahldrucker. Häupter voll Blut und Wunden, Haare wie rote Tintenstrahlen sah ich vor mir, Löcher in Köpfen, Berthas Gedächtnislücken, Eieruhrsand. Aus Sand, wenn er nur heiß genug war, machte man Glas. Ich berührte mit den Fingern meine Narbe, nein, es rieselte noch kein Sand heraus, nur Staub sprang aus meinem Samtrock, als ich die Hand wieder schloss und die Knie übereinanderschlug. Ich beobachtete eine zarte Laufmasche, die sich von meinem Knie aus im schwarzen Samt des Kleides verlor. Ich spürte Harriets Blick und schaute auf. Ihre Augen waren voller Mitleid, sie hasste das Haus. Rosmarin zum Gedenken. Wer hatte das noch gesagt? Vergessen. Je weiter die Maschen in Berthas Gedächtnis wurden, desto größer die Erinnerungsbrocken, die hindurchfielen. Je verwirrter sie wurde, desto wahnwitziger die Wollstücke, die sie strickte und die durch ständiges Fallenlassen von Maschen, durch Zusammenstricken oder durch das Wiederaufnehmen neuer Maschen am Rand in alle Richtungen wuchsen und schrumpften, klafften und verfilzten und sich von überall her aufribbeln ließen. Meine Mutter hatte die Strickstücke in Bootshaven zusammengesammelt und mit nach Hause genommen. In einem Karton im Kleiderschrank ihres Schlafzimmers bewahrte sie sie auf. Durch Zufall war ich einmal auf ihn gestoßen und hatte mit einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung eine Strickskulptur nach der anderen auf dem Bett meiner Eltern ausgebreitet. Meine Mutter kam dazu, ich wohnte nicht mehr zu Hause, und Bertha war schon im Heim. Eine Weile betrachteten wir die wollenen Ungeheuer.

– Irgendwo muss schließlich jeder seine Tränen konservieren, sagte meine Mutter wie zur Verteidigung, dann packte sie alles wieder zurück in den Schrank. Wir sprachen nie mehr über Berthas Gestricktes.

Im Gänsemarsch schritten alle wieder aus dem Arbeitszimmer hinaus, den Flur entlang zurück zur Haustür, die Glocke schepperte blechern. Die Männer gaben uns die Hand, gingen fort, und wir setzten uns draußen auf die Treppe. Fast jede der glatten gelbweißen Steinplatten hatte einen Riss, aber nicht quer durch, sondern längs: Flache Stücke waren herausgesprungen, die nun lose auflagen und wie Deckel abgenommen werden konnten. Früher waren es nicht so viele gewesen, nur sechs oder sieben, wir hatten sie als Geheimfächer benutzt und Federn, Blüten und Briefe darin versteckt.

Damals schrieb ich noch Briefe, glaubte noch an Geschriebenes, Gedrucktes, Gelesenes. Das tat ich inzwischen nicht mehr. Ich war Bibliothekarin an der Freiburger Universitätsbibliothek, ich arbeitete mit Büchern, ich kaufte mir Bücher, ja, gelegentlich lieh ich mir auch welche aus. Aber lesen? Nein. Früher ja, da schon, da las ich ununterbrochen, im Bett, beim Essen, auf dem Fahrrad. Doch damit war Schluss. Lesen, das war das Gleiche wie sammeln, und sammeln war das Gleiche wie aufbewahren, und aufbewahren war das Gleiche wie erinnern, und erinnern war das Gleiche wie nicht genau zu wissen, und nicht genau zu wissen war das Gleiche wie vergessen zu haben, und vergessen war das Gleiche wie fallen, und das Fallen musste ein Ende haben.

Das war eine Erklärung.

Ich war aber gern Bibliothekarin. Aus denselben Gründen, aus denen ich nicht mehr las.

Erst hatte ich Germanistik studiert, aber bei den Seminararbeiten merkte ich, dass mir alles, was nach dem Bibliografieren kam, belanglos erschien. Kataloge, Schlagwortregister, Handbücher, Indizes hatten ihre eigene feine Schönheit, die sich beim flüchtigen Lesen ebenso wenig erschloss wie ein hermetisches Gedicht. Wenn ich mich von einem allgemeinen Nachschlagewerk mit seinen vom vielen Benutzen schmiegsamen Seiten langsam über mehrere andere Bücher an eine hoch-spezialisierte Monografie, deren Umschlagdeckel vor mir noch niemals von irgendjemandem außer einem Bibliothekar in die Hand genommen worden waren, herangetastet hatte, so löste dies in mir ein Gefühl der Genugtuung aus, mit welchem sich das, was ich für meinen eigenen Text empfand, nie messen konnte. Zudem war das, was man aufschrieb, auch das, was man sich nicht merken musste, also das, was man getrost vergessen konnte, weil man ja nun wusste, wo es stand, und damit trat wieder in Kraft, was für das Lesen galt.

Besonders liebte ich an meinem Beruf das Aufstöbern vergessener Bücher, Bücher, die schon seit Hunderten von Jahren an ihrem Platz standen, wahrscheinlich noch nie gelesen worden waren, eine dicke Staubkruste im Schnitt, und die doch Millionen von ihren Nichtlesern überlebt hatten. Ich hatte mittlerweile sieben oder acht dieser Bücher ausfindig gemacht und besuchte sie in unregelmäßigen Abständen, berührte sie aber nie. Gelegentlich schnupperte ich ein bisschen an ihnen. Wie die meisten Bibliotheksbücher rochen sie schlecht, das Gegenteil von frisch. Am schlimmsten roch das Buch über alt-ägyptische Mauerfriese, es war schon ganz schwarz und wüst. Meine Großmutter hatte ich nur ein einziges Mal im Heim besucht. Sie saß in ihrem Zimmer, hatte Angst vor mir und machte sich in die Hose. Eine Pflegerin kam und wechselte ihre Windeln. Ich küsste Bertha zum Abschied auf die Wange, sie war kühl, und an meinen Lippen konnte ich das Netz von Runzeln fühlen, das weich über ihrer Haut lag.

Während ich auf der Treppe wartete und die Risse in den Steinen mit dem Finger nachzeichnete, saß meine Mutter zwei Stufen über mir und redete auf mich ein. Sie sprach leise und führte ihre Sätze nicht zu Ende, sodass der Klang ihrer Stimme noch eine Zeit lang in der Luft zu schweben schien. Gereizt fragte ich mich, warum sie das seit neuestem immer tat. Erst als sie mir einen großen messingfarbenen Schlüssel in den Schoß legte, der mit seinem einfach geschwungenen Bart aussah wie das Bühnenrequisit zu einem Weihnachtsmärchen, merkte ich schließlich, was hier geschah. Es ging um das Haus, es ging um Berthas Töchter hier auf der verfallenen Treppe, um ihre tote Schwester, die im Haus geboren wurde, um mich und um Rosmarie, die im Haus gestorben war. Und es ging um den jungen Rechtsanwalt mit der Zigarette. Fast hätte ich ihn nicht erkannt, aber kein Zweifel, er war der kleine Bruder von Mira Ohmstedt, unserer besten Freundin. Rosmaries und meiner besten Freundin.

II. Kapitel

Meine Eltern, meine Tanten und ich übernachteten in den drei Fremdenzimmern des Dorfkrugs.

– Wir fahren wieder hinunter ins Badische, sagte meine Mutter am nächsten Morgen. Sie sagte es ein ums andere Mal, als müsse sie sich selbst davon überzeugen. Ihre Schwestern seufzten, es hörte sich an, als sagte sie, sie fahre jetzt hinunter ins Glück. Und vielleicht war es auch so. Tante Inga ließ sich bis nach Bremen mitnehmen, ich umarmte sie kurz und bekam einen elektrischen Schlag.

– Schon so früh am Morgen?, fragte ich erstaunt.

– Es wird heiß heute, sagte Inga entschuldigend. Sie kreuzte die Arme vor ihrem Körper, und ihre Hände strichen mit einer langen, raschen Bewegung von den Schultern hinunter bis über die Handgelenke, sie spreizte die Finger und schüttelte sie. Es knisterte leise, als die Funken aus ihren Fingerspitzen fielen. Rosmarie hatte Tante Ingas Funkenschlag geliebt.

– Lass es doch noch einmal Sterne regnen, bat sie immer wieder, vor allem wenn wir bei Dunkelheit im Garten standen. Dann sahen wir ehrfürchtig zu, wie für den Bruchteil einer Sekunde winzige Punkte an Tante Ingas Händen aufleuchteten.

– Tut das weh?, fragten wir, sie schüttelte den Kopf. Aber ich glaubte ihr nicht, sie zuckte zusammen, wenn sie sich an ein Auto lehnte, eine Schranktür aufmachte, das Licht oder den Fernseher anknipste. Es kam vor, dass sie Sachen fallen ließ. Manchmal kam ich in die Küche, und Tante Inga saß in der Hocke, um mit dem Handfeger Scherben aufzukehren. Wenn ich sie fragte, was passiert sei, sagte sie:

– Ach, nur ein dummer Unfall, ich bin so ungeschickt.

Wenn sie es nicht vermeiden konnte, Leuten die Hand zu reichen, entschuldigte sie sich, da diese oftmals erschreckt aufschrien. »Funkenfinga« nannte Rosmarie sie, aber allen war klar, dass sie Tante Inga bewunderte.

– Warum kannst du das nicht, Mama?, fragte sie Tante Harriet einmal. Und warum ich nicht?

Tante Harriet schaute sie an und erwiderte, dass Inga ihre innere Spannung nicht anders nach außen geben könne und dass Rosmarie sich pausenlos verausgabe, sodass es zu diesen Entladungen nie kommen könne, und dass Rosmarie dafür dankbar sein solle. Tante Harriet hatte schon immer ein spirituelles Wesen. Sie war schon so einige Wege in ihre eigene Mitte und wieder zurück geschlendert, bevor sie Mohani wurde und diese Holzkette trug. Als ihre Tochter starb, so erklärte es sich meine Mutter, habe sie sich einen Vater gesucht und sei selbst wieder Tochter geworden. Da habe sie etwas Festes gewollt. Etwas, das sie vom Fallen abhielt und ihr gleichzeitig beim Vergessen half. Ich hatte mich nie mit dieser Erklärung zufriedengegeben, Tante Harriet liebte Drama, nicht das Melodram. Sie war vielleicht verrückt, aber niemals vulgär. Wahrscheinlich fühlte sie sich mit dem toten Osho verbunden. Sie musste es als beruhigend empfinden, dass ein Toter so lebendig sein konnte, denn von dem lebendigen Bhagwan hatte sie sich nie sehr beeindruckt gezeigt, und sie lachte über die Bilder, die ihn vor seinen vielen großen Autos zeigten.

Nachdem meine Mutter, mein Vater und Tante Inga fort waren, tranken Tante Harriet und ich Pfefferminztee in der Gaststube. Unser Schweigen war wehmütig und entspannt.

– Gehst du jetzt ins Haus?, fragte Tante Harriet schließlich. Sie stand auf und griff nach ihrer ledernen Reisetasche, die neben unserm Tisch stand. Ich blickte dem lächelnden Osho im Holzrahmen ihrer Kette in die Augen und nickte. Er nickte zurück. Ich stand ebenfalls auf. Sie drückte mich so fest, dass es wehtat, ich sagte nichts und schaute über ihre Schulter in die leere Gaststube. Der Dunst von Kaffee und Schweiß, der gestern die Trauergäste warm umhüllt hatte, hing immer noch unter der niedrigen weißen Decke. Tante Harriet küsste meine Stirn und ging hinaus. Ihre Reeboks quietschten auf den gebohnerten Dielen.

Auf der Straße drehte sie sich um und winkte. Ich hob die Hand. Sie stellte sich an die Bushaltestelle und wandte mir den Rücken zu. Ihre Schultern hingen ein wenig nach vorne, und das kurze rote Haar in ihrem Nacken rutschte in den Kragen der schwarzen Bluse. Ich erschrak. Erst von hinten konnte ich sehen, wie unglücklich sie war. Hastig drehte ich mich weg und setzte mich zurück an den Frühstückstisch. Ich wollte sie nicht demütigen. Als das Dröhnen des anfahrenden Busses an den Fensterscheiben rüttelte, blickte ich auf und erhaschte noch einen Blick auf Tante Harriet, die starr auf die Rückenlehne des Sitzes vor ihr blickte.

Ich ging wieder zu Fuß zum Haus. Die Tasche war nicht schwer, der schwarze Samtrock war drin, ich trug ein kurzes schwarzes Kleid ohne Ärmel und schwarze Sandalen mit dicken Keilabsätzen, auf denen man lange auf asphaltierten Bürgersteigen gehen oder Bücher aus Regalen heranschleppen konnte, ohne dabei umzuknicken. Es war nicht viel los an diesem Samstagmorgen. Vor dem Edeka-Laden saßen ein paar Jugendliche auf ihren Mopeds und aßen Eis. Die Mädchen schüttelten fortwährend ihre frischgewaschenen Haare. Es sah unheimlich aus, so als wären die Hälse zu schwach, um die Köpfe zu tragen, und ich fürchtete, dass die Köpfe plötzlich nach hinten oder zur Seite wegklappen könnten. Ich musste gestarrt haben, denn sie wurden alle still und schauten zurück. Obwohl es mir unangenehm war, so verspürte ich doch Erleichterung darüber, dass die Köpfe der Mädchen aufhörten zu wackeln, oben auf den Hälsen blieben und nicht etwa in komischen Winkeln auf ihren Schultern oder Brustbeinen zum Stillstand kamen.

Die Hauptstraße machte eine scharfe Linkskurve, geradeaus führte eine Schotterstraße noch an der BP-Tankstelle und zwei Häusern vorbei auf die Weiden. Nachher wollte ich mir eines der Fahrräder aufpumpen und diese Straße bis zur Schleuse fahren. Oder an den See. Warm würde es heute werden, hatte Tante Inga gesagt.

Ich ging auf der rechten Seite der Straße. Links konnte man jetzt schon die große Mühle hinter den Pappeln sehen, sie war frisch gestrichen, und es tat mir leid, wie unwürdig bunt sie aussah, schließlich käme doch auch niemand auf die Idee, die Kränzchenschwestern meiner Großmutter in Glitzerleggings zu zwängen. Berthas Hof, der jetzt mein Haus sein sollte, lag schräg gegenüber der Mühle. Ich stand vor der Einfahrt, das verzinkte Tor war abgeschlossen und niedriger, als ich es in Erinnerung hatte, gerade hüfthoch, und so stieg ich rasch mit gescherten Beinen darüber.

Im Morgenlicht war das Haus ein dunkler, schäbiger Kasten mit einer breiten, hässlich zugepflasterten Einfahrt. Die Linden standen im Schatten. Auf dem Weg zur Treppe sah ich, dass der ganze Vorgarten mit Vergissmeinnicht zugewuchert war. Die blauen Blüten waren gerade im Welken begriffen, manche blichen aus, andere wurden braun. Ein Dickicht verblühter Vergissmeinnicht. Ich beugte mich hinunter und riss eine Blüte ab, sie war gar nicht blau, sie war grau und violett und weiß und rosa und schwarz. Wer hatte sich eigentlich um den Garten gekümmert, als Bertha im Heim war? Wer ums Haus? Das wollte ich Miras Bruder fragen.

Beim Eintreten schlug mir wieder der Geruch von Äpfeln und kühlen Steinen entgegen. Ich stellte meine Tasche auf die Truhe und lief den ganzen Flur ab. Gestern waren wir ja nur bis ins Arbeitszimmer gekommen. Ich schaute nicht in die Zimmer, sondern öffnete erst die Tür am Ende des Flurs. Rechts führte die steile Treppe in die oberen Zimmer, geradeaus ging es zwei Stufen hinunter, dann rechts zum Bad, durch dessen Decke mein Großvater eines Abends geflogen kam, als meine Mutter mich gerade wusch. Er wollte für uns ein wenig spuken und war dafür auf den Dielenboden gestiegen. Die Bretter mussten morsch gewesen sein, und mein Großvater war ein großer, schwerer Mann. Er brach sich den Arm, und wir durften niemandem erzählen, wie es passiert war.

Die Tür zur Diele war abgeschlossen. Der Schlüssel hing an der Wand daneben, und an ihm war ein kleiner Holzklotz befestigt. Ich ließ ihn hängen. Dann stieg ich die Treppe hinauf in die Zimmer, wo wir früher geschlafen und gespielt hatten. Die dritte Treppenstufe von unten knarrte noch lauter als früher, aber vielleicht war das Haus nur stiller geworden. Und wie war es oben mit den beiden letzten? Ja, die knarrten auch immer noch, es war sogar noch die drittletzte hinzugekommen. Das Geländer wimmerte, sobald ich es berührte.

Oben war die Luft dick und alt und warm wie die Wolldecken, die dort in den Truhen lagen. Ich öffnete die Fenster im großen Raum, dann alle vier Zimmertüren, die beiden Türen des Durchgangszimmers, welches meiner Mutter gehört hatte, und die zwölf Fenster der fünf Schlafräume. Nur das Dachfenster über der Treppe rührte ich nicht an, es war dick mit Spinnweben verhangen. Hunderte von Spinnen hatten hier über die Jahre ihre Netze aufgehängt, verfilzte alte Netze, in denen außer vertrockneten Fliegen vielleicht auch die Leichen ihrer einstigen Bewohner hingen. Alle Netze zusammen bildeten einen weichen weißen Stoff, einen milchigen Lichtfilter, rechteckig und matt. Ich dachte an das weiche Faltennetz auf Berthas Wangen. Es war so großmaschig, dass das Tageslicht von hinten durch ihre Haut zu schimmern schien. Bertha war im Alter durchlässig geworden, ihr Haus machte dicht.

– Aber beide versponnen, sagte ich laut zum Dachfenster, und die Spinnweben wallten unter meinem Atem.

Hier oben standen die mächtigen alten Kleiderschränke, hier hatten wir gespielt, Rosmarie, Mira und ich. Mira war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, es war ein bisschen älter als Rosmarie und zwei Jahre älter als ich. Alle sagten, Mira sei ein sehr ruhiges Mädchen, aber das fanden wir nicht. Sie sagte zwar nicht viel, verbreitete aber dennoch Unruhe, wo auch immer sie sich befand. Ich glaube nicht, dass das nur an den schwarzen Sachen lag, die sie immer trug. Das gab es damals öfter. Das Beunruhigende lag vielmehr in ihren länglichen braunen Augen, bei denen immer ein weißer Streifen zwischen unterem Lid und Iris blieb. Und mit dem schwarzen Kajalstrich, den sie sich nur aufs untere Lid malte, sahen ihre Augen aus, als lägen sie falsch herum im Kopf. Das obere Lid hing schwer fast bis zur Pupille herab. Das gab ihrem Blick etwas Lauerndes und gleichzeitig Sinnlich-Träges, denn Mira war sehr schön. Mit ihrem kleinen dunkelrot geschminkten Mund, dem schwarzgefärbten Bob, diesen Augen und dem Lidstrich sah sie aus wie eine morphiumsüchtige Stummfilmdiva, sie war gerade sechzehn, als ich sie das letzte Mal sah. Rosmarie sollte einige Tage später auch sechzehn werden, ich war vierzehn.

Mira trug nicht nur Schwarzes, sie aß auch nur Schwarzes. In Berthas Garten pflückte sie sich Brombeeren, schwarze Johannisbeeren und nur die ganz dunklen Kirschen. Wenn wir drei picknickten, mussten wir immer Bitterschokolade einpacken oder Schwarzbrot mit Blutwurst belegen. Mira las auch nur Bücher, die sie vorher in schwarzes Tonpapier eingeschlagen hatte, hörte schwarze Musik und wusch sich mit schwarzer Seife, die sie sich von einer Tante aus England schicken ließ. Im Kunstunterricht weigerte sie sich, mit Wasserfarben zu malen, zeichnete nur mit Skriptol oder Kohle, aber das besser als alle anderen, und da die Kunstlehrerin eine Schwäche für sie hatte, ließ sie sie gewähren.

– Schlimm genug, dass wir auf weißes Papier malen müssen, und dann noch bunt!, sagte sie verächtlich, aber sie zeichnete gerne auf weißem Papier, das merkte man.

– Besuchst du auch schwarze Messen?, fragte Tante Harriet.

– Die bringen mir nichts, sagte Mira gelassen und blickte meine Tante unter schweren Lidern an, zwar sei da wohl auch alles schwarz, aber unappetitlich und laut. Schließlich sei sie ja auch nicht in der CDU, fügte sie mit einem langsamen Lächeln hinzu. Tante Harriet lachte und reichte ihr die Schachtel mit After Eight hinüber, Mira nickte und nahm sich das schwarze Papiertütchen mit spitzen Fingern.

Eine Leidenschaft hatte Mira jedoch. Eine, die nicht schwarz war. Sie war bunt und unstet und schillernd – Rosmarie. Was nach Rosmaries Tod aus Mira wurde, wusste nicht einmal Tante Harriet. Nur, dass sie nicht mehr im Dorf lebte.

Ich kniete auf einer der Aussteuertruhen und lehnte mich mit den Unterarmen auf das Fensterbrett. Draußen flimmerten die Blätter der Trauerweide. Der Wind, ich hatte ihn fast vergessen in der Freiburger Sommerhitze und hinter den kühlen Betonmauern der Uni-Bibliothek. Wind war ein Feind von Büchern. Im Sonderlesesaal für Alte und Seltene Bücher durfte das Fenster nicht geöffnet werden. Niemals. Ich stellte mir vor, was der Wind mit den losen Blättern des rund dreihundertsiebzig Jahre alten Manuskriptes von Jakob Böhmes »De signatura rerum« anstellen könnte, und fast hätte ich das Fenster wieder geschlossen. Es gab eine Menge Bücher hier oben. In jedem Zimmer standen welche, und der große Raum, von dem aus die anderen Zimmer des oberen Stockwerks abgingen, war Stauraum für das, was nicht in den Keller durfte: alles aus Stoff und eben Bücher. Ich lehnte mich weiter aus dem Fenster und sah, wie sich die Kletterrose über das Dach der Haustür räkelte und vom Treppengeländer aus über die kleine Mauer neben der Treppe stürzte. Ich rutschte von der Truhe zurück ins Zimmer, meine Knie schmerzten. Humpelnd streifte ich die Bücherregale entlang. Juristische Kommentare, deren Papier unförmig aufgequollen war, zerquetschten beinahe das gebrechliche »Nesthäkchen und der Erste Weltkrieg«, Nesthäkchens gebrochener Rücken trug altdeutsche Beschriftung. Ich erinnerte mich, dass innen mit Sütterlin-Kinderschrift der Name meiner Großmutter stand. Die Gesammelten Werke von Wilhelm Busch lehnten friedlich gegen Arthur