9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Poesie der Schlaflosigkeit In einer einzigen schlaflosen Nacht erzählt die Schlafforscherin Ellen Feld die Geschichte von dem, was sie verlor, und denen, die sie liebt. Und über das, was nicht geweckt werden darf. Während unter ihr die Hamburger U-Bahnen vibrieren, denkt sie an ihr Heimatdorf Grund zwischen Kieswerk und Spargelfeldern, an Andreas, den sie nur ein Mal geküsst hat, an ihre große Tochter Orla, die Gedichte raucht und Windharfen baut, an ihren Liebhaber Benno, der einem Deserteur auf der Spur ist und selbst abtrünnig wird. Und sie denkt an den kleinen Renaissance-Chor, den ihr Vater ins Leben rief, um seine schlafende Frau aus der Unterwelt zu singen. Marthe Grieß singt auch in diesem Chor, der immer nur das eine Lied probt: »Komm, schwerer Schlaf«. Sie streift durch die Rheinauen, beobachtet die Graureiher und ihre Mitsänger. Keiner weiß, wer sie ist, aber es gibt ein Geheimnis, das sie alle miteinander verbindet. Sprachlich betörend und voller Dramatik – ein Roman mit großer Sogwirkung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Katharina Hagena

Vom Schlafen und Verschwinden

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Katharina Hagena

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Katharina Hagena

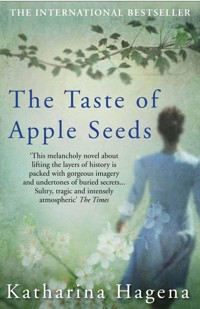

Katharina Hagena, geboren 1967 in Karlsruhe, lebt als freie Schriftstellerin mit ihrer Familie in Hamburg. 2006 erschien ihre Studie »Was die wilden Wellen sagen. Der Seeweg durch den Ulysses« und 2008 der Bestseller »Der Geschmack von Apfelkernen«. Er wurde in 25 Sprachen übersetzt und 2013 für das Kino verfilmt.

www.katharinahagena.de

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

In einer einzigen durchwachten Nacht erzählt die Schlafforscherin Ellen Feld die Geschichte von dem, was sie verlor, und von denen, die sie liebt. Während unter ihr die Hamburger U-Bahnen vibrieren, denkt sie an ihr Heimatdorf Grund zwischen Kieswerk und Spargelfeldern, an Andreas, den sie nur einmal küsste, an ihre große Tochter Orla, die Gedichte raucht und Windharfen baut, an ihren Liebhaber Benno, der einem Deserteur auf der Spur ist und selbst abtrünnig wird. Und sie denkt an den Renaissance-Chor, den ihr Vater ins Leben rief, um seine Frau aus der Unterwelt zu singen.

Marthe Grieß singt auch in diesem Chor, der immer nur das eine Lied probt: »Komm, schwerer Schlaf«. Sie streift durch die Rheinauen, beobachtet die Graureiher und ihre Mitsänger. Keiner weiß, wer sie wirklich ist, aber es gibt ein Geheimnis, das sie alle miteinander verbindet.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2012, 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © bpk | Muséum national d'Histoire naturelle, Dist. RMN

ISBN978-3-462-30613-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Danksagung

Für A. und O.

Wer weiß, ob diese andere Hälfte des Lebens, in der wir zu wachen glauben, nicht ein anderer, etwas vom ersten verschiedener Schlaf ist. Und wer zweifelt an dem, worauf unsere Träume gepfropft sind und das wie unser Schlaf erscheint, aus dem wir erwachen, wenn wir zu schlafen glauben? Und wer bezweifelt, dass, wenn man in Gesellschaft träumte und wenn zufällig die Träume übereinstimmten, was – ziemlich – alltäglich ist, und wenn man im wachen Zustand allein wäre, man die Ordnung der Dinge für umgekehrt halten würde?

Blaise Pascal

1.

Alles ist voller Zeichen.

Allein schon ein Briefumschlag: Da sind die Postwertzeichen, Stempel und Strichcodes, die Schrift des Absenders – gedruckt oder mit der Hand geschrieben, mit Laserdrucker, Tinte, Kugelschreiber oder Filzstift.

Seltener sieht er Schreibmaschinenschrift, öfter Buchstaben hinter knisternden Transparentpapierfenstern. Wenn er einen Brief zwischen Daumen und Zeigefinger hält, spürt er sofort, ob der Brief über oder unter zwanzig Gramm wiegt. Ist es nur ein Gramm darüber, schaut er sich den Umschlag noch einmal gut an. Es ist seine Entscheidung.

Es gibt weiße mit schwarzen Trauerrändern, graue aus Altpapier oder solche aus dickem, weichem Bütten in der Farbe von Sand und Federn. Umschläge können Flecken, Knicke, verwischte Adressen und nicht genügend Briefmarken aufweisen. Etwas Besonderes ist das Wasserzeichen, dessen Umriss wie eine verschwiegene Wahrheit aufscheint, sobald Licht auf das Papier fällt.

Er ist der Briefträger, das ist, was er tut. Er trägt Briefe zu den Bewohnern von Grund. Er kennt Grund. Jeden Briefkasten, jede Straße, jeden Namen, jedes Haus, jeden Mann und jede Frau. Er weiß, welches Kind zu welchem Hund gehört, welcher Vater zu welchem Kind und welcher nicht. Er kennt jede Straßenlaterne, jede Ampel, jeden von funkelndem Scherbenstaub bedeckten Altglascontainer-Abstellplatz.

Jede Fahrradrampe an jedem Bordstein, jede Baustelle, jeden Kinderhandschuh, der auf einer Zaunlatte steckt, jede Zaunlatte, jede Treppe, jede Straße, Sackgasse, Einfahrt, jeden Feldweg, Schleichweg, Trampelpfad.

Den gesamten Straßenplan von Grund hat er sich einverleibt, und wenn er seine Runde macht, sieht er den krakeligen Verlauf seines Weges so vor sich, als verzeichne er ihn mit den Füßen auf einer Karte.

Er kennt das Dorf und das Neubaugebiet ebenso wie das Tiefgestade mit den Rheinauen, den Gemeinde-Kirschbäumen, dem Klärwerk, dem Recyclinghof und der alten Mülldeponie, die jetzt ein Wald ist, aber der Müll ist immer noch dort. Er kennt den Baggersee, das Kieswerk, das man nicht betreten darf, aber er kennt es trotzdem. Er kennt die Sandberge auf dem Gelände des Kieswerks, die demnächst abgetragen werden sollen. Er kennt die Altrheinarme und das Rheinufer, er weiß, wo die Fische sind, wo die Graureiher nisten, wo die Hirschkäfer kämpfen. Er weiß, dass aus dem See Ochsenfrösche steigen. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Er kennt jedes verrostete Ding, das irgendwer in den Wald gekippt hat, und er weiß auch, wem es gehört.

Er ist der Postbote, der Briefgeheimnisträger. Er gibt Botschaften weiter, verschlüsselte Karten und verschlossene Briefe. Er überbringt Nachrichten über Leben und Tod, Rechnungen und Abrechnungen, Liebesschwüre, Schuldbekenntnisse, Erbschaften, Lotteriegewinne, Klagen, ärztliche Untersuchungsergebnisse, Strafzettel, Ankunftszeiten. Die Botschaften kommen nicht nur in Briefen. Sie sind überall. Im V der Gänse, den langen gerippten Zeilen bestimmter Wolken, in den Verästelungen kahler Bäume, den Markierungen der Rinde, in den blinkenden Lichtern des rot-weißen Mastes für meteorologische Messungen, im welligen Sand des Sees, in den Asphaltrissen, der Flechtenschrift auf den Steinen an Bahndämmen und den nadeldünnen weißen Hieroglyphen auf vereisten Windschutzscheiben.

Er bückt sich nach jedem Zettel.

Er hebt die verlorenen Zeichen auf: Mitteilungen, die aus Hosentaschen gerutscht sind, Spickzettel aus einem Schulbuch, vergessene Listen in Einkaufswagen, hingekritzelte Telefonnummern auf Bierdeckeln, die vom Wind oder einem Besucher abgerissene Aufforderung, man möge nicht klingeln, weil das Kind schläft, und immer wieder unzustellbare Briefe mit unleserlichen Adressen und ohne Absender, nicht ausreichend freigemacht, Annahme verweigert, unbekannt verzogen.

Er hat Marthes Buch gefunden, die grüne Chorkladde, sie lag im Schilf. Die Seiten sind feucht geworden. Schwer und weich kleben sie aneinander, der Rücken ist gebrochen. Er kennt das Buch, Marthe hat es ständig bei sich getragen. Er hat gesehen, wie sie schrieb, den Hals über die Seiten gebogen, die Schulterblätter aufgerichtet, die Arme an den Körper gepresst. Sie schrieb nach dem Singen im Probenraum, auf der Treppe, im Wald an einen Baum gelehnt, hier unten am See.

Eine Seite liegt lose im Sand. Er hebt sie auf und legt sie vorne ins Buch. Es stimmt, er spricht nicht mehr. Aber Wasserzeichensprachen beherrscht er fließend, das lernt man in diesem Beruf.

2.

Gleich kommt der graue Vogel über den Wald, über den See und nimmt mich mit. Ich halte Ausschau nach dem flachen Z am Himmel. Mein Hals ist noch länger geworden und dünn. Über den Sehnen und Adern wachsen Federn. Ich fühle, wie sie aus der Haut drängen. Es juckt und prickt wie ein eingeschlafener Fuß. Während ich sitze und warte, drücken sich meine Zehen immer weiter auseinander. Das tut weh, also ziehe ich die Schuhe aus, stehe auf und gehe ein paar Schritte ins Wasser. Meine Beine, immer schon lang und knochig, sind jetzt sehr dünn. Beim Gehen knicken sie nach hinten weg. Knicks, Knacks. Meine Knie sind wie die Knoten in dünnen Gräserstängeln, zarte Sollbruchstellen. Mein Kopf lässt sich leicht zurückbiegen, der Himmel ist nicht schwarz, es stehen keine Sterne, und kein Mond scheint. Komm, grauer Vogel, ich bin des Wartens müde, und mein Herz schlägt schon mit den Flügeln, bereit zum Flug. Komm jetzt. Oder komm nie mehr.

Erst nachdem ich schon geraume Zeit wach gelegen habe, merke ich, dass ich nicht mehr schlafe.

Ein Vogel. Ganz in der Nähe. Eine Amsel. Und noch eine, weiter weg. Mehr nicht. Keine Autos. Also ist es noch früh. So gut wie Nacht.

Eine U-Bahn zittert tief unter mir durch die Erde, nur spürbar als dumpfe Unruhe im Bauch. Wie Steine, die sich verschieben, im Inneren eines Berges.

Singen Amseln aus Lust oder Verzweiflung?

Mir kam es so vor, als hätte ich heute Andreas gesehen. Er saß am Steuer eines Taxis, Taxi-Hamburg stand auf der Fahrertür. Als er an mir vorbeifuhr, hob ich die Hand und öffnete den Mund. Die Sonne spiegelte sich im Dach des Wagens, und ich schloss kurz die Augen.

Doch eigentlich glaube ich nicht, dass er es gewesen ist.

Wenn man »ich« denken kann, schläft man nicht mehr.

Ich schaue auf den Wecker, zehn vor vier. Wie üblich. Ich ziehe die Nachttisch-Schublade auf, fege den Wecker mit dem Handrücken hinein und schiebe zu. Sein Ticken ist um diese Zeit ohrenbetäubend, und seine Zeiger rasen. Ich drehe mich auf den Rücken und fühle, wie mein Gehirn dem Cortisol freie Bahn gewährt. Ich stelle mir vor, wie eine ockerfarbene Schleusenwand aus Hirnmasse hochgezogen wird und die schwarze Galle hervorschießt, um sich rasch in meinem Blutsystem zu verteilen. Gleich werde ich nicht nur hellwach, sondern auch noch schwermütig sein.

Das Licht der Laternen und Lampen drückt sich durch die Ritzen der Blechjalousien. Es fließt durch die Löcher am Rand der Lamellen, überall dringt Licht ein, bohrt sich durch meine Lider, zertrümmert den Sehpurpur, reizt die Netzhaut.

Hell ist es nachts in der Stadt, hell. Meine Lider brennen. Die Nacht in dieser Stadt ist heller als mancher trübe Nachmittag. Der Trübsinnige, behauptet Aristoteles, brauche nicht so viel Schlaf wie der fröhliche Mensch. Doch möglicherweise sind die Leute ja nur deshalb so melancholisch, weil sie nicht genug schlafen.

Das Cortisol fließt kalt durch meine Blutgefäße.

Menschen mit gut sichtbaren Adern brauchen angeblich auch nur wenig Schlaf. Die Adern in Heidruns Händen schienen oben auf den Handrücken zu liegen. Als sie mager wurde, hätte man beim Hochziehen der Haut die Adern von der Hand trennen können.

– Sie schläft, sagte Joachim zu allen, die sich nach ihr erkundigten, sie schläft immer noch.

Erst hatte ich vor, meine Kulturgeschichte des Schlafs, die schon so gut wie fertig ist, mit Aristoteles zu beginnen, mit seiner Frage, ob Schlafen und Wachen Eigenschaften der Seele oder des Körpers seien. Seiner Meinung nach ist Schlaf vor allem das Nichtvorhandensein von Wachsein, so etwas wie eine vorübergehende Blindheit oder Taubheit. Doch eigentlich glaube ich eher Heraklit, der sagt, dass die Schlafenden Tätige seien und am Geschehen der Welt mitwirkten. Als ich mit Joachim darüber sprach, wies er mich darauf hin, dass »schlafen« zudem ein unabhängiges und starkes Tätigkeitswort sei, »blind und taub sein« hingegen seien nur läppische Beiwörter mit etwas verbialer Verstärkung.

Als ich alle meine Kräfte gesammelt hatte und in der Friedhofshalle meine Hand auf die Stirn meiner kalten Mutter legte, erfasste mich ein Schwindel. Die Stirn war fest und weich, nicht trocken. Hatte man sie eingecremt? Oder war das eine Art Talg? Talg ist ein seltsames Wort. Ich kann es nicht denken, ohne sofort an das Wort Unschlitt zu denken, an schlittern und Schleim. Woher kamen die riesigen Frösche im Baggersee? Frösche atmen durch die Haut. Heidruns Haut war von dunklem Weiß. Ich konnte nicht aufhören, mit den Augen ihr Gesicht abzutasten. Jedes Mal, wenn ich die Hand auf ihre kalte Stirn legte, erfasste mich derselbe Schwindel. Von ihrer spitzen Nase verliefen tiefe Kerben bis zu den Mundwinkeln. Die Haut war in den Wochen vor ihrem Tod das Lebendigste in Heidruns Gesicht gewesen. Sie pulsierte und verzog sich bei jedem Geräusch, Geruch, bei jeder Berührung. Immer zuckte etwas, verschob sich, arbeitete.

Nachdem sie zehn Wochen in einem schlafähnlichen Zustand verbracht hatte, wusste ich, dass der Tod, wie er sich mir in der Friedhofshalle bot, dem Schlaf nicht im Geringsten ähnelte. Der Schlaf war zwar wie der Tod ein Sohn der Nacht, aber die Nacht hatte mindestens zwei Dutzend Kinder, eines düsterer als das andere, also wessen Bruder war er nicht? Aristoteles hielt im Übrigen auch nicht viel von dieser Zwillingsbrudergeschichte. Für ihn hatte Schlaf etwas mit Stoffwechsel zu tun, also mit Leben.

Ich stehe auf, um aufs Klo zu gehen, schalte aber kein Licht an. Die Wegbeleuchtung des Nachbarhauses blendet mich. Immer blinkt etwas, Autoscheinwerfer, kaputte Straßenlaternen, Leuchtreklamen von gegenüber, das Blaulicht, die Bewegungsmelder an den Häusern, die schon angehen, wenn eine Katze vorbeirennt oder ein Marder unter ein Auto schlüpft. Ich muss unbedingt richtige Rollläden kaufen, die weißen Lamellen werden nachts selbst zu Lichtquellen.

Dumpf hallen meine Füße über den hölzernen Flur. Dem kalten Kunststoff an meinen Oberschenkeln und den eisglatten Kacheln unter meinen bloßen Füßen weichen die letzten Schwaden warmer Schlaftrunkenheit. Wach sein heißt nüchtern sein. Dazwischen gibt es jedoch noch die Luzidität der Übermüdung, jene Halbschattenwelt der Schlaflosen, der Überwachen und Untoten mit den schweren roten Lidern und grauen Gesichtern, immer auf dem Sprung in die Welt des Schlafs, aber nie dort ankommend. Immer im Transitbereich. Vielleicht schaffen sie es ja mit dem nächsten Nachtflug.

Diese Stadt ist eine einzige Wartehalle. Sie ist wie geschaffen für die Schlaflosen, überall wird hier gewartet, auf Bahnhöfen, vor dem Elbtunnel, öffentlichen Damentoiletten, Bushaltestellen, Flughäfen. Hier waten wir knietief durch die totgeschlagene Zeit.

Heidruns Augen sanken langsam in ihre Höhlen.

Der Schlaf bewohnt eine dunkle Höhle in der Unterwelt. Oben haben die Wachen ihre gemeinsame Welt, und nur im Schlaf wendet sich jeder seiner eigenen Welt zu. Aber ich weiß, wo sich die Zwischenwelt der Schlaflosen befindet: im Wartezimmer, in meinem Wartezimmer.

Morgen muss ich um sieben Uhr aufstehen, um acht bei der Arbeit sein, ich muss versuchen, gleich weiterzuschlafen, heute Nacht klappt es bestimmt. Ich klappe den Deckel herunter, alles Offene ist eine Quelle der Beunruhigung, auch offene Toiletten. Eine Luftblase im Abflussrohr könnte platzen, eine Kanalratte aus der Schüssel emportauchen. Was unterirdisch ist, kann nach oben schwimmen, offene Klodeckel, offene Türen, offene Fragen, nur nicht zu viel nachdenken, ich muss so tun, als schliefe ich noch. Ich entdecke jetzt erst Orlas grauen Wollschal, der über dem Handtuchhalter neben dem Waschbecken hängt, halte ihn mir ans Gesicht und atme tief ein. Das wird mir in den Schlaf helfen. Ich schließe leise die Tür und laufe auf Zehenspitzen zurück ins Schlafzimmer. Meine Schritte sind leicht, das ist kein gutes Zeichen. Ich bin schon viel zu wach, fast hüpfe ich, schlecht, schlecht. Ich versuche, mich schwer zu machen, den Widerstand meines Körpers gegen die unaufhaltsame Wachheit meines Kopfes zu stärken. Die Übernächtigten sind allzeit verfügbar und widerstandslos zu allem bereit, alert und bewusstlos zugleich. Vielleicht sollte ich diesen zornigen Satz in die Einleitung meines Buches schreiben, die ich nicht schreiben kann, nicht zuletzt wegen meiner chronischen Übermüdung, meiner Tagesschläfrigkeit, so heißt der Fachausdruck. Wenn ich morgens ins Krankenhaus gehe und mein Sprechzimmer im Schlaflabor betrete, alert und bewusstlos zugleich, fühle ich mich trunkener als nachts um vier auf dem Weg zurück ins Bett.

Ich drehe die Decke um, damit die kühle Seite auf meiner Haut liegt. In aufgewärmte Betten krieche ich nicht gern. Meinen Geliebten ließ ich in Grund, aber in einem Bett haben wir nicht ein einziges Mal geschlafen. In Grund habe ich nichts mehr zu suchen. Nur verloren, das schon.

Aber Orla, die habe ich. Sie schläft.

Um Mitternacht ist meine Tochter heimgekommen, und ich habe mich gezwungen, nicht gleich zu ihr zu rennen, mit ihr zu reden und dabei heimlich zu prüfen, ob sie nach Rauch riecht, nach Alkohol, nach Marihuana oder Sex. Ob ihre Pupillen erweitert oder verengt sind, das Kleid falsch geknöpft, ihre Sprache schleppend und was man eben alles noch so wissen möchte. Allerdings habe ich gerade auf der Toilette an ihrem grauen Schal geschnüffelt. Sie lässt immer irgendetwas im Flur und im Bad liegen, wenn sie spät nach Hause kommt, Kleiderzeichen, damit ich gleich sehen kann, dass sie heil zurück ist. Ich mache es genauso für sie. Den Schal hat Joachim ihr geschenkt, aber ich habe ihn ausgesucht. Es ist ein großes gestricktes Dreieck mit löchrigem Muster aus zarter grauer Wolle. Durch Parfüm, Rauch, Kiez und U-Bahn kann ich meine Tochter darin riechen.

Vor drei Jahren nahm ich mein vierzehnjähriges Kind aus der deutschen Schule in Dublin und ging zurück nach Grund. Dass ich wieder an den Ort zog, aus dem ich kam, war nicht geplant, aber aus Dublin wollte ich schon länger fort. Declan war ein guter Mann, aber es klappte nicht mehr zwischen uns. Er kiffte zu viel, er trank zu viel, er war zu viel weg, er hatte zu viele Liebschaften. Ich selbst wurde immer zynischer und zickiger, und wenn ich zufällig in einem dunklen Fenster, einem Toilettenspiegel, einer Umkleidekabine auf mein Gesicht stieß und meine dauerhaft zusammengepressten Lippen sah und irgendwann auch noch die zwei Längsfalten über der Nase, erschrak ich. Ich war inzwischen zu alt für einen Musiker, dessen lange braune Haare immer länger und immer dünner wurden, der es liebte, mit mehreren anderen in Tourbussen zu schlafen, und der immer noch glaubte, Unzuverlässigkeit sei eine notwendige, womöglich sogar hinreichende Eigenschaft einer Künstlerpersönlichkeit. Jetzt bin ich ungerecht. Er ist ein großartiger Musiker, er spielt Bodhrán und Schlagzeug und Cajon, und ich liebte seine rastlosen Hände. Den ganzen Tag trommelte er auf allem herum, was eine Oberfläche hatte, Tische, Stuhlrahmen, Wände, Oberschenkel. Er tat es nicht aus Nervosität. Die Dinge schienen für ihn erst ihre Form und Beschaffenheit zu erlangen, nachdem er sie abgeklopft hatte. Selbst wenn er sich eine Scheibe Brot auf den Teller legte, schlugen seine Hände zwei-, dreimal darauf herum, bevor sie nach dem Messer griffen. Einmal fragte ich ihn, ob er auf diese Weise herausfinden wolle, ob er Käse oder Marmelade wünsche. Er schaute mich nur verständnislos an.

Declan war ein liebevoller Vater, unbeständig, aber begeistert. Doch ich fühlte mich zu jung, um mich immer so alt fühlen zu müssen. Ich hatte ihn kennengelernt, da war ich schwanger. Er begleitete einen seiner jüngeren Brüder in das Krankenhaus, in dem ich ausgebildet wurde. Der Bruder litt unter Schlaflosigkeit, aber vor allem war er tablettenabhängig. Ich versuchte, mit ihm allein zu reden, aber er bestand auf Declans Anwesenheit. Declan wurde wütend, als ich die Schlaflosigkeit als Folge der Tablettensucht deutete. Er trommelte auf meinem Schreibtisch herum und machte mit leiser Stimme schneidende Bemerkungen über die Inkompetenz viel zu junger Ärzte, die die Schuld bei den Patienten suchten. Er verließ das Sprechzimmer mit zusammengekniffenem Gesicht, schloss die Tür hinter sich und seinem Bruder, und dann hörte ich, wie er draußen auf dem Gang seinen Bruder anbrüllte. Am nächsten Tag brachte er mir zwei Konzertkarten für denselben Abend vorbei. Ich ging mit einer Kollegin hin. Als er uns im Publikum sah, verbeugte er sich von der Bühne herab.

Declan behandelte mich nicht wie eine Schwangere, obwohl mein Bauch im siebten Monat nicht zu übersehen war, sondern immer wie eine Frau. Gut, wie eine Frau, die schwanger war, aber weder mit Ehrfurcht noch mit Verachtung, noch als neutrales Fötengefäß. So viele Menschen fühlen sich beim Anblick einer schwangeren Frau befugt, ihren Bauch zu befingern, das Körpergewicht zu erfragen oder sich zu erkundigen, ob man rülpsen muss oder kacken kann. Declan fragte mich nur, ob ich etwas trinken wolle, und später, ob ich mit ihm tanzen würde.

Ich verliebte mich in ihn, ganz langsam. Seine irische Musik rührte mich, und ich bewunderte ihn für die Hingabe, mit der er spielte. Nach ein paar Wochen schliefen wir miteinander. Er wollte es schon viel früher. Doch ich war verschämt wegen meines Bauches. Irgendwann sagte ich mir, dass mein Verlangen nach ihm ebenso wachsen würde wie mein Bauch, womöglich sogar schneller, und dass es dann noch viel schwieriger werden würde. Es war aber gar nicht schwierig, sondern lustvoll und leicht. Er fand meine schwerer werdenden Brüste schön und umfasste mit so viel Hingabe meine Schenkel, dass ich mich nach einigen Wochen fragte, ob er mich noch begehren würde, wenn ich einmal nicht mehr so üppig wäre.

Bei Orlas Geburt war er fast dabei, aber es gab Komplikationen, das Köpfchen hatte sich quergestellt, ein Zustand, der sich auch siebzehn Jahre später nicht geändert hat. Ich bekam eine Vollnarkose und einen Kaiserschnitt. Declan war der einzige Vater, den Orla je hatte. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Er war viele Wochen im Jahr nicht zu Hause. Ich wusste inzwischen, dass er auf Tour mit anderen Frauen schlief. Das gehörte zum Leben eines Musikers, fand er. Er bemühte sich, mich nicht zu demütigen, er war diskret, aber im Laufe der Zeit erkannte ich die kleinen Zeichen. Das Mobiltelefon für »Geschäftliches«, das niemand anrühren durfte. Das Lächeln in den Mundwinkeln, wenn er mitten in der Nacht eine SMS verschickte. Es war ein triumphierendes Lächeln, das die Mundwinkel nach unten und die Brauen in die Höhe zog. Ich kannte es gut. Wenn er mein Kleid aufknöpfte, wenn er dabei gespielt beiläufig meine Brüste berührte, meinen Hals auf eine bestimmte Weise küsste und zugleich einatmete und dabei spürte, wie ich plötzlich die Luft einzog, dann lächelte er dieses Lächeln. Es galt mir immer noch, manchmal, aber er schenkte es eben auch seinem Mobiltelefon. Und es machte mir etwas aus.

Orla wurde langsam erwachsen, Declan nicht. Doch der Gedanke rührte mich nicht mehr, er machte mich im besten Falle müde und im schlechtesten bange.

Als ich Orla so kurz vor den Jahresprüfungen aus der Schule nahm, protestierte er nicht. Er fragte, ob wir zurückkommen würden. Nicht, ob wir bald zurückkommen würden, nur ob. Ich schaute ihn an:

– Ich weiß nicht, was meinst du?

– Ich weiß nicht.

Er schaute weg. Ich nickte.

Umrisse der Jalousien und Schnüre zeichnen ein Schattengespinst auf die Wand, und mir fällt ein, was im Abendblatt über die Spinnen stand. Eine Invasion von Brückenspinnen gebe es hier in Hamburg. Die Spinnen leben zu Tausenden auf den Gebäuden am fließenden Wasser, und nachts kriechen sie auf den Fassaden und Pfeilern herum, fressen, paaren und vermehren sich und spinnen alles ein. Selbst über den Fenstern hängen ihre Netze und darin Reste vertrockneter Fliegen, Fetzen alter Kokons oder halb aufgefressener Artgenossen.

Dabei können Spinnen doch gar nicht über Glas gehen.

Früher haben wir über die Spinnen, die im Haus waren, ein Glas gestülpt, vorsichtig ein Papier unter die Spinne geschoben, das Glas mit dem Papier gedreht, sodass die Spinne unten lag. Jetzt durfte man das Papier vom Rand nehmen, denn die Spinne konnte nicht am Glas hochklettern. Wir fingen immer nur die großen aus dem Keller, die kleinen ließen wir einfach, wo sie waren, und es waren immer irgendwo welche. Manchmal wischte Heidrun die Spinnweben mit einem seltsamen, länglichen Spinnenbesen fort, aber erst wenn die Netze leer und staubig waren. Töten durften wir die Spinnen auf keinen Fall. Dabei gab es in Grund viele Spinnen. Dort waren der Rhein mit den Rheinauen, der Hardtwald, das Tiefgestade, der Baggersee und die Felder, und daher auch Stechmücken, also Schnaken, Stubenfliegen, Kuhfliegen, Schwebfliegen, Bremsen, Marienkäfer, Gewittertierchen, Fruchtfliegen, Mai- und Junikäfer, Raps- und Kartoffelkäfer, Bienen, Wespen, auch solche, deren Beine beim Fliegen schlaff herunterhingen, Hummeln und Hornissen, Weberknechte, Libellen, Schmetterlinge, Spanner und Nachtfalter in allen Größen und Mustern, Taubenschwänzchen, die so taten, als wären sie Kolibris, Motten, Wanzen, hellgrüne, fast durchsichtige Fliegen, die sehr zart waren, Grillen, Blattläuse, fliegende Ameisen und Ameisenjungfern, grüne Raupen, die sich im Frühsommer zu Tausenden von den Bäumen abseilten, und noch Millionen anderer kleiner Tiere, die sich durch die Luft bewegten. Und mit Ausnahme der besonders starken Insekten wurden sie alle von den Spinnen in ihren Netzen eingefangen. Und die Spinnen von uns. Wir öffneten ein Fenster und schütteten die Spinnen aus den Gläsern. Waren sie dick, konnten wir hören, wie sie unten aufklatschten.

Als ich aus Dublin fort- und für ein paar Jahre wieder zurück nach Grund zog, ganz nah an den Fluss, begegneten mir noch mehr Spinnen als früher im Haus meiner Eltern. Dabei hatte ich nicht einmal mehr einen Keller. Für Orla war der Umzug eine große Veränderung, das Zurücklassen ihrer Freundinnen, das Fehlen der englischen Sprache und der Rechtsverkehr. Aber sie kannte Grund, wir hatten fast jeden Sommer und oft auch Weihnachten dort verbracht.

Das Haus, das wir gemietet hatten, befand sich außerhalb des Dorfes im Tiefgestade, gleich am Wasser zwischen Rhein und Deich. Es stand auf einem Sockel, und eine lange Treppe führte von der Straße hinauf zur Haustür. Bei Hochwasser endete die Treppe mitten im Fluss, dann sah es vor der Haustür aus wie im Freibad. Einmal war der Rhein über Nacht so schnell gestiegen, dass wir morgens von der vierten Treppenstufe aus in das Schlauchboot der freiwilligen Feuerwehr steigen mussten. Aber eigentlich zogen wir, wenn Hochwasser zu erwarten war, rechtzeitig hoch in den Ort, in das Haus meiner Eltern.

Joachim hatte ohnehin nicht verstanden, warum wir nicht gleich bei ihm wohnten. Und seit Heidrun im Heim war, war es ihm noch unbegreiflicher, schließlich stand das Haus fast leer. Aber ich konnte nicht mit Joachim zusammenleben, hatte es nie gekonnt. Erst als ich von zu Hause ausgezogen war, merkte ich, dass der Zorn, der mich die ganzen Jahre über schon am frühen Morgen überfallen hatte, gar nicht zu den angeborenen Fehlern meines Charakters gehörte, sondern einzig daher rührte, dass ich nicht gut mit einem geräuschvollen, singenden, dozierenden, anteilnehmenden, neugierigen, streitlustigen und fröhlichen Menschen frühstücken konnte.

Joachim seinerseits konnte es nur schwer ertragen, wenn man in seinem Haus Dinge anders handhabte als er. Er hatte schließlich über diese Dinge nachgedacht, er hatte verschiedene Wege der Handhabung ausprobiert, verworfen, ersetzt, bis er den richtigen, den besten Weg gefunden hatte. Gegenvorschläge wurden objektiv geprüft und gegebenenfalls angenommen, aber wenn sie der Prüfung nicht standhielten, ließ er nicht locker, bis sie durch den optimalen Weg ersetzt worden waren. Das galt für alles, vom richtigen Ausziehen eines Pullovers – nämlich so, dass er auf rechts gedreht blieb – über die Fragen nach Atomenergie und dem politischen Programm der Oppositionsparteien bis hin zum Beladen der Gabel mit möglichst vielen Erbsen – nämlich mithilfe von Kartoffelbrei, der dabei als Mörtel diente.

Wenn ich als Kind am Wochenende noch schlief, er hingegen schon wach war, sang er sehr laut, hörte aber damit auf, sobald er mich wach wusste. Sprach Heidrun ihn vorsichtig darauf an, teilte er ihr mit, dass man in seinem Haus ja wohl hoffentlich noch singen dürfe.

– Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, rief er in einer Art rhythmischem Sprechgesang,

– böse Menschen ––

und er warf ihr einen bedeutungsvollen Blick zu,

– böse Menschen haben keine Lieder. So.

– »So« heißt »und jetzt halt den Mund«, sagte Heidrun kühl und ging in die Küche.

Jedenfalls zogen Orla und ich nicht bei ihm ein. Und ich tat, was ich immer zu tun pflegte, wenn ich keine Lust zu einer Sache verspürte, dies aber nicht zugeben wollte: Ich schob das Wohl des Kindes vor.

– Orla ist in einer schwierigen Phase, sie muss sich hier ganz neu eingewöhnen, und das noch ohne Declan, da ist es besser, ich bin die Einzige, mit der sie sich auseinandersetzt.

Das Haus am Fluss, das Orla und ich bezogen, war nicht schön. Es sah aus, als habe ein fantasieloses Kind es gemalt. Ein rechteckiger Kasten mit spitzem Dach, feucht, alt und dunkel. Der Deich grenzte an die Rückseite des Hauses, und hinter dem Deich begann der Rheinwald, ein Urwald, ein dunkelgrüngraues Dickicht aus Pappeln und Weiden, in dem meistens an irgendwelchen Stellen schwarz das Wasser stand. Nur manchmal war das Wasser verschwunden.

Ich lege meine Zungenspitze auf den feinen Grat zwischen den beiden oberen Schneidezähnen. Leicht, ohne Druck. Wenn ich mich auf das Gefühl in meiner Zunge konzentriere, die diese glatten, glitschigen alveolaren Hügel abtastet, höre ich auf, an etwas anderes zu denken, etwas, das mich am Einschlafen hindert. Die Übung ist einfach genug, um mich nicht aufzuregen, und anspruchsvoll genug, um meine Aufmerksamkeit zu bündeln. Etwas anderes denken, etwas anderes, Andreas.

Es ist ein Rätsel, warum sich diese Brückenspinnen in der Hafencity nicht untereinander bekämpfen, aber anscheinend steigen genug Mücken für alle aus dem Wasser. So tun sie sich nachts zusammen, bilden Nester, Trauben und Kolonien und bauen Netze über Netze. Netze in mehreren Schichten, nebeneinander, nacheinander, in Etagen. Die chemische Zusammensetzung von Spinnenseide kann Steine angreifen, und webte man ein Hemd daraus, wöge es fast nichts und wäre doch um das Fünffache stärker als Stahl. So ein Hemd hätte ich gern, vor allem nachts. Hemd stammt von einem vergessenen Wort für Leib. An jedem Fronleichnamstag erklärte uns Joachim, dass in der zweiten Silbe von Leichnam ein althochdeutsches Hemd stecke oder zumindest herausgucke. Joachim machte Heidrun und mich bei Tisch gern auf sprachliche Besonderheiten aufmerksam und bedachte uns oft mit Sätzen und Versen aus der deutschen und angelsächsischen Literatur, die er durch erhobene Augenbrauen und rollendes Zungen-»r« als Zitate kenntlich machte. Ich mochte es lieber, wenn er mich belehrte, als wenn er mich etwas fragte und mich dann in meiner Antwort unterbrach, weil er fand, dass sie zu lange dauerte. Redezeit war etwas, das wie alles andere in seinem Haus gerecht verteilt werden musste, und zu viel war zu viel. Trotzdem studierte ich nicht wie Joachim Sprachen, die mich reizten und betörten, sondern Medizin, was mich interessierte, aber nicht mit Leidenschaft erfüllte.

Vielleicht tat ich es aus Protest, vielleicht aus Feigheit. Joachim jedoch sah in meiner Entscheidung keine Abgrenzung. Er begrüßte mein Medizinstudium, das »schon Wilhelm Meister gut zu Gesicht gestanden« hatte. Ich bin Somnologin, der Schlaf ist mein Beruf. Ich heile Menschen, die nicht schlafen können oder die zu falschen Zeiten schlafen, Schlafwandler, Schnarcher, Schlafsüchtige.

Aber nun bin ich doch wieder zu den Geschichten zurückgekehrt: Eine Kulturgeschichte des Schlafs – manchmal denke ich, dass ich mich mit der Schlafmedizin kein Stück von dem entfernt habe, womit sich Joachim beschäftigt. Der Schlaf ist schließlich immer schon Gegenstand der Kunst gewesen, ja der Schlaf selbst ist eine Kunst. Wir Schlafforscher sind die Hüter einer knapper werdenden Ressource, und wir sind viele: Internisten und Pneumologen, Kinderärzte, Psychologen, Neurologen, Chrono-Biologen, Pharmazeuten, Physiker, Soziologen und Anthropologen.

Ich hatte Joachim also gefragt, ob er mir nicht für meine Geschichte des Schlafs beim Kapitel zur Musik und Literatur in der englischen Renaissance helfen könnte. Und nach Grund war ich auch wieder zurückgekehrt.

Ob ich Menschen zu sehen vermeine, weil sie tot sind? So etwas gibt es. Aus schulmedizinischer Sicht glaube ich natürlich nicht daran, aber das muss ja nicht bedeuten, dass es das nicht gibt. Ob Andreas tot ist? Vielleicht muss ich aber nur an ihn denken, weil ich das von den Spinnen gelesen habe. Und die Spinnen erinnern mich an die Frösche in Grund. Er kann das nicht gewesen sein in diesem Taxi, ich bin übernächtigt und träume deshalb am Tag. Letzte Woche glaubte ich sogar, Marthe auf dem Hauptbahnhof stehen zu sehen. Der Winkel eines langen Halses, der sich über eine Handtasche beugte. Als sie sich aufrichtete, war es eine Fremde.

Was ist mit Marthe geschehen?

Fortgeflogen. Oder ertrunken.

Einzig Vögel können etwas gegen die Spinnen ausrichten, aber in der Hafencity gibt es keine Vögel. Der Stadtteil ist zu neu, fast eine Baustelle. Bäume gibt es noch nicht, also leben dort auch keine Vögel, und die Spinnen haben es gut. Fortwährend ergießen sich Jungtiere aus Kokons, fette Alte rennen lautlos über Eiweißfäden, die sich unter ihnen biegen, aber niemals reißen. Dabei berühren sie ausschließlich die strahlenförmigen Fäden. An den spiraligen würden sie selbst kleben bleiben. Die Umrisse der Brückenpfeiler werden bald unter dem grauen Gewebe verschwimmen, alle rechten Winkel bekommen weiche Bögen. Und wenn der Wind über den Fluss streift, wabern die Brücken, und die Mauern der Häuser zittern.

Grund liegt in der Nähe von Karlsruhe. Wie eine Spinne saß einst der Markgraf im Karlsruher Schloss und überblickte sein Straßennetz. Es hieß, er sei im Hardtwald auf der Jagd gewesen. Ein großer Hirsch war ihm entwischt, was ihn verdross und ihm das Jagen für den Tag verleidete. Obwohl es noch früh am Morgen war, hing die Hitze schwer zwischen den hohen Bäumen. Müde winkte er dem Jagdgehilfen, er möge ihm vom Pferd helfen. Der Boden federte dumpf unter seinen hohen Reitstiefeln. Der Markgraf blickte nachdenklich auf den Waldboden, der von Kiefernnadeln bedeckt war. Wenn sich die Blätter in den Buchen bewegten, huschten Lichtflecken über seine Hände und Beinkleider. Der Markgraf schloss kurz die Augen. Er befahl dem Gehilfen, eine Decke auf den Boden zu breiten, und ließ sich darauf nieder. Er war ein wenig steif vom langen Reiten wie auch von der schneidigen und darum etwas engen Uniform. Er zog die Jacke aus, knüllte sie sich unter den Nacken und blinzelte hinauf in die Baumkronen. Vereinzelt stießen milchige Sonnenstrahlen durch das Laub, und alles, was hindurchflog, Staub, Fliegen, Samenschirmchen, verwandelte sich in Gold. Und kaum war der Markgraf in den Schlaf gefallen, träumte ihm von einer Stadt, die selbst war wie die Sonne, heiß und golden und ihre Straßen wie Strahlen. Und er träumte sich selbst in die Mitte dieses gleißenden Universums, träumte sich in ein Lichtschloss, ein badischer Sonnenkönig in einem goldenen Reich, in welchem Milch und Honig in langen Bahnen aus dem Himmel selbst zu fließen schienen. Und als er aufwachte, fühlte er sich ganz verjüngt, ließ sich einen Becher Riesling reichen und ritt, obgleich es kühler geworden war, ohne Jacke heim.

Im darauffolgenden Monat ging der Markgraf abermals in den Wald, um den Hirsch zu erlegen, jedoch das Tier war verschwunden und kam nie mehr wieder. Das deutete der Markgraf als Zeichen dafür, dass der Hirsch ihm den Ort seiner Ruhe nur hatte weisen sollen und dass der Traum eine Prophezeiung gewesen war. Der Gehilfe sagte nichts dazu, sondern klatschte nur einige Male mit der Reitgerte auf seine neuen, hirschledernen Stiefel.

Auch die List, mich mit Geschichten zum Einschlafen zu bewegen, klappt nicht. Denn die Listigen sind immer die Wachsamen. Möglicherweise überliste ich mich selbst, indem ich mich vor dem Schlaf drücke. Schützt mich meine Schlaflosigkeit vielleicht vor dem kommenden Erwachen?

Durch zu viel Schlaf, sagte mir vorgestern ein Kollege aus Botsuana, habe die listige Schlange ihre Füße verloren. Dann warf er einen langen Blick auf meine ausgelatschten Krankenhausclogs und lachte. Ich mag ihn, wir ziehen uns gern gegenseitig auf, aber er ist Somnologe. Genau wie die anderen merkt er, was mit mir los ist. Noch habe ich keine größeren Fehler bei der Arbeit gemacht, ich bin nur viel langsamer geworden und muss daher länger arbeiten, und dann komme ich spät nach Hause, und da wartet Orla, und an die Schlafgeschichte will ich gar nicht denken, ich muss morgen früh raus.

Wie lange kann ich noch durchhalten?

Die meisten Patienten halten lange, sehr lange durch. Ob das gut oder schlecht ist, vermag ich nicht zu sagen. Es ist vor allem lang.

Schlangen, Spinnen, Ochsenfrösche, selbst für einen Albtraum wäre ich dankbar. Meine Zunge ist längst von meinen Schneidezähnen abgeglitten. Ich lege sie wieder dorthin zurück. Ich werde wieder schlafen. Irgendwann schläft jeder wieder ein.

Heidrun ist nicht mehr erwacht. Sie schlief und schlief, nur entschlafen konnte sie nicht.

Am Ende ist sie verhungert. Da war es schon Winter.

3.

Komm, schwerer Schlaf, Abbild des wahrhaftigen Todes;

Und schließe meine müden, weinenden Augen zu:

Deren Tränenquelle meinen Lebensatem staut,

und mir das Herz zerreißt mit von Seufzern angeschwollenen Schreien:

Komm, und ergreife meine erschöpfte, gedankenzermürbte Seele,

die so lange lebendig stirbt, bis du dich endlich zu mir stiehlst.

Komm, Schatten meines Endes und Umriss der Ruhe,

Verbündeter des Todes, Kind der schwarzgesichtigen Nacht:

Komm du und beschwöre die Aufrührer in meiner Brust,

deren beunruhigende Fantasien meinen Kopf mit Angst erfüllen.

Komm, süßer Schlaf, komm, oder ich muss für immer sterben,

komm, ehe mein letzter Schlaf kommt, oder komm niemals mehr.

Ich habe das Chortagebuch.

Ich muss mich zusammenreißen, das Gegenteil von auflösen. Reißen ist über ritzen mit write verwandt. Geritzt, geratzt, komm, schwerer Schlaf, ich will mich zusammenreißen, indem ich das hier schreibe.

Das Buch ist eine dunkelgrüne Kladde, in der ich festhalten soll, wer alles da war, was wir geübt haben und woran wir weiterarbeiten müssen. Als Joachim Feld mich darum bat, es für den Chor zu führen, habe ich Ja gesagt. Es war zu erwarten, dass er mich auswählen würde: die unauffällige graue Dame unbestimmten Alters, aber bestimmt jenseits von Gut und Böse. Ellen, seine Tochter, hat genug zu tun, seine Enkelin Orla ist nicht ordentlich genug, und die beiden Männer hätte er sich nicht getraut zu fragen.

Er glaube, ich sei die Richtige für diese Aufgabe. Und ich dürfe natürlich alles schreiben, was mir noch zum Chor einfalle. Was mir einfällt? Wir sind zu sechst. Einfall, Zweifel, Trifle, vier Fälle, fünf Felle, sechs Fallen.

Es gibt nicht viel über den Chor zu vermerken. Wir singen offenbar nur dieses eine Lied.

Müdigkeit birgt die Sehnsucht nach Schlaf und Schläfrigkeit den Wunsch, der Schlaf möge sich entfernen.

Sind das Gefühle, Begehren oder körperliche Zustände? Liegen sie überhaupt an derselben Stelle im Gehirn? Und was ist schlimmer?

Müdigkeit und Schläfrigkeit sind die beiden Außenkanten der Schwelle im Haus der Nacht. Jener ehernen Schwelle, auf der sich die Nacht und ihre Tochter Tag begegnen. Die eine betritt das Haus genau dann, wenn die andere es verlässt. Keine der beiden Frauen hat je mit der anderen mehr Zeit verbracht als diesen zweimal täglichen Gruß auf der Schwelle, aber immerhin wohnen sie zusammen.

Ob eine eherne Schwelle so ähnlich aussieht wie die rostigen Stahlschwellen der alten Eisenbahnlinie hinter dem Haus meiner Eltern?

Ich denke darüber nach, zu Orla hinüberzugehen, um zu schauen, ob sie schläft. Meine Tochter hat den perfekten Schlaf. Sie liegt auf dem Rücken, ihren Kopf etwas zur Seite gedreht. Die Augen sind geschlossen, und ihre Wimpern liegen weich auf den breiten Wangenknochen. Sie atmet langsam und tief durch die Nase und in den Bauch. Am Zucken ihrer Lider kann ich REM-Phasen und Tiefschlafphasen unterscheiden, sie hat von beiden genug. Ihr Mund ist geschlossen, aber ihre Kiefer ruhen locker beieinander, also knirscht sie nicht, klappert nicht, presst nicht. Sie wacht selten auf. Sie schlafwandelt nicht, sie redet und schreit nicht. Sie schwitzt nicht und wirft sich nicht im Bett herum. Sie ist ruhig, aber nicht katatonisch, und wenn sie morgens ihre braun-türkisfarbenen Augen aufschlägt, ist sie wach und frisch. Ich sehe ihr so gern beim Schlafen zu, ihre Schönheit bricht mir das Herz. Früher habe ich sie mir ins Bett geholt, wenn ich nicht schlafen konnte. Jetzt ist sie siebzehn, und ich bin froh, wenn sie überhaupt da ist.

Aber dann stehe ich doch nicht auf, teils, weil mein Körper sich so schwer anfühlt, dass ich hoffe, gleich in den Schlaf zurückzufinden, teils weil das Schauen nach Orla, das Riechen an ihrem Haar und ihrer Haut erst später dran sind in der Ritual-Reihenfolge des Wiedereinschlafens. Es gehört zu den letzten verzweifelten Versuchen. Und so weit bin ich noch nicht. Noch lange nicht.

Der Held in einem von Jean Pauls Büchern zählt vierzehn Mittel auf, die den Schlaflosen dazu bringen sollen, sich so zu langweilen, dass er gleich wieder in den Schlaf zurückfällt. Er gibt zu, dass sie allesamt nichts helfen, aber ich habe sie trotzdem abgeschrieben und den Zettel neben mein Bett gelegt. Ich greife nach dem Papier, nicht einmal jetzt muss ich Licht anmachen, ich kann die Punkte fast auswendig, wenn auch nicht im Schlaf:

Zählen, natürlich, das ist sein erster Punkt. Töne fantasieren; sich Trauerlieder vorstellen; drittens, Silbendreschen, dabei nicht dichten, wohl aber Gedichte aufsagen. Träume weiterträumen; fünftens, das innere Nachtauge auf eine Morgenaue richten, ich wünschte, ich wüsste, wie das geht, es hört sich an, als ob es mir helfen könnte. Farben betrachten, die sich im Chaos-Stoff hinter geschlossenen Lidern bilden. Siebtens, nicht an die Arbeit von morgen denken. Gewiss, das ist hilfreich, aber da kann er genauso gut hinschreiben »siebtens, versuchen zu schlafen«. Achtens, den Körper in Bildern auszucken lassen, das klappt bei mir auch nicht, ich zucke mich meistens wach. Sich Substantive zufliegen lassen und aneinanderreihen; auf das Rauschen der eigenen Pulsader-Springbrunnen und Blutadern-Wasserfälle horchen; sich selbst irgendeine Historie erzählen. Das Buchstabieren unendlich lang gestreckter Wörter; mein Favorit: die fünf Finger, einen nach dem anderen, auf oder unter dem Deckbett auf- und niederbewegen; und vierzehntens, sich auf irgendeine angenehme Weise Langeweile machen.

Die Mittel sind gut: nicht besonders aufregend, und doch kann das Hirn daran herumnagen wie ein Hund an einem alten Knochen. Ich taste mit der Zunge über den Hügel hinter den Schneidezähnen. Zwischen meinen Schneidezähnen ist kein Zwischenraum. Andreas hatte einen kleinen Zwischenraum. Bei Benno passte die Zungenspitze ganz durch. Es ist ein halbes Jahr her, dass ich seine Zungenspitze gesehen oder sie gefühlt habe, in meinem Mund, auf meinem Hals, auf der Innenseite meiner Oberschenkel und dazwischen, tief.

Und Lutz’ Schneidezähne habe ich ebenso vergessen wie seine Zunge.

4.

Dienstag, 3. September

Anwesende:

Joachim Feld, Ellen Feld, Orla Feld, Benno Hoffmann, Andreas Ritter und ich, Marthe Grieß.

Das Inserat im Amtsblatt:

»Chorleiter sucht erfahrene Sängerinnen und Sänger für Dowland-Lieder. Alle Stimmen willkommen, Notenkenntnisse erforderlich. Erstes Treffen am 3. September, 19 Uhr, im Grunder Rathaus, Hauptstraße 21, kleiner Saal, Eingang rechts die Treppe hinunter.

Joachim Feld«

Ich schaue, was mir auffällt, und schreibe danach ins Buch, was mir einfällt. Ich gebe zu, es gefällt mir. Joachim Feld hat recht, ich bin die Richtige dafür.

Joachim: »Vielleicht werden es ja noch mehr.«

Er rieb sich mit der Hand über Mund und Kinn. Seine Tochter schaute ihn zweifelnd an:

»Dein Inserat war furchteinflößend, Papa. Ich bin nur hier, weil du mich mit dem Schlaflied geködert hast. Orla ist hier, weil sie uns einen Gefallen tun wollte. Andreas ist hier, weil er glaubt, dir einen Gefallen tun zu müssen. Nur Benno Hoffmann und Marthe Grieß –«,

und sie wandte sich mir zu und lächelte entschuldigend,

»– haben sich nicht abschrecken lassen von deinem hochmütigen Text.«

Ich fragte Ellen: »Mit welchem Schlaflied hat er Sie denn geködert?«

»Liebe Marthe Grieß«, rief Joachim, »das Lied wird Sie begeistern, Sie sind bestimmt wegen Dowland gekommen. Und Sie, Herr Hoffmann, sind Sie ein Chorsänger?«

Herr Hoffmann zuckte zusammen.

Er ist noch jung, höchstens Anfang dreißig. Ich glaube, er ist der Einzige, den keiner hier kennt.

Alle musterten ihn.

Benno Hoffmann: »Ja. Genau.«

Er räusperte sich. »Also, zumindest ein bisschen.«

Ellen Feld schaute ihn an und lächelte – weniger mit dem Mund als mit der Haut um ihre Augen. Er räusperte sich noch einmal. Ellens Falten wurden ein wenig tiefer.