20,99 €

Mehr erfahren.

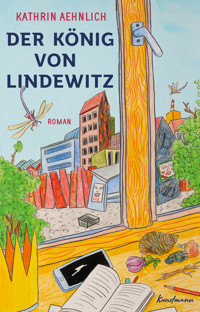

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bruno Henker weiß mehr als andere. Er kennt die Lebensläufe und Familiengeschichten, auch die Geheimnisse der Lindewitzer. Er weiß, warum der eine trinkt, wer wen verraten hat, wer Zugang zu den begehrten Westwaren hatte, und warum, wenn alles verfügbar, auch alles egal ist. Warum Claudia, die sich nach der weiten Welt gesehnt hat, als Touristenführerin in Lindewitz hängen blieb. Warum sich im Leben der 1923 geborenen Zwillinge Anne und Marie die Geschichte des ganzen Jahrhunderts spiegelt. Warum Tante Mausi, die mit 93 Jahren in einem Pflegeheim lebt, sich von ihrem Großneffen täglich eine Flasche Rotwein bringen lässt. Warum Claudius immer noch mit seiner fast hundertjährigen Mutter zusammenwohnt. Warum Benedikt es zum Entsetzen der Familie vorzog, nach einem mit Bravour absolvierten Jurastudium einen Späti in Tante Huldas ehemaligem Gemischtwarenladen zu eröffnen. Bruno weiß auch, wie sich das Viertel durch die »Vorkommnisse« verändert hat. Diesen Überfall der Rechten auf das Viertel, die Nacht, in der sie die Scheiben eingeschmissen und brennende Fackeln auf die Dächer geworfen haben. Und warum darüber geschwiegen wird. Aber hat Schweigen je geholfen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

KATHRIN AEHNLICH

DER KÖNIG VON LINDEWITZ

ROMAN

VERLAG ANTJE KUNSTMANN

INHALT

1 | DER KÖNIG VON LINDEWITZ

2 | IM COCKPIT

3 | ÜBERLEBENSMITTEL

4 | HIMMEL UND HÖLLE

5 | TANTE MAUSI

6 | SEIFENBLASEN

7 | NACH DEN RECHTEN SEHEN

8 | FAMILIENBANDE

9 | OHREN ANLEGEN

10 | ZWISCHEN DEN SCHWESTERN

11 | GRÄTSCHE IM HALBFELD

12 | HAUSBESUCHE

13 | STADTBUMMEL

14 | HEIMSUCHUNG

15 | ZWISCHENWELTEN

16 | HIMMELSAUGEN

17 | FAMILIENAUFSTELLUNG

18 | VOR DER SCHLACHT

19 | FAMILIENANGELEGENHEITEN

20 | JAHRESRINGE

21 | DIE SEHNSUCHT DER FRAUEN

22 | DER TAG OMEGA

23 | WO WIR ZU HAUSE SIND

24 | EPILOG

1 | DER KÖNIG VON LINDEWITZ

Das Schicksal trug eine rote Mütze. Er sah es deutlich vor sich, ein gebeugtes Wesen, eher Frau als Mann mit zerfurchtem Gesicht. Das Schicksal ging regelmäßig durch seine Träume. Die Haut war wettergegerbt, nur die schmalen Lippen wirkten fahl. Auf einen Stock gestützt bewegte es sich mühsam voran, Schritt für Schritt und doch unaufhaltsam. Bei der Kleidung fiel ihm der Begriff »in Lumpen gehüllt« ein, aber vielleicht war es nur die Arbeitskleidung des Schicksals. Die rote Wollmütze saß wie ein halber Ball fest auf dem kleinen Kopf. Als es ihm das erste Mal erschienen war, hatte eine Stimme gesagt: »Das ist das Schicksal.« Aber vielleicht war es auch seine eigene Stimme gewesen?

Wie an jedem Morgen lief Bruno nach dem Aufstehen zum Fenster und blickte auf den Lindewitzer Markt. Es war kein Marktplatz im herkömmlichen Sinne, sondern ein breiter Mittelstreifen zwischen den Häuserzeilen. Die Straßenbahn durfte direkt über den Platz fahren, während die Fahrzeuge den Umweg außen herum nehmen mussten.

Das Klingeln der Straßenbahnen gehörte zu den ersten Geräuschen, an die er sich bewusst erinnern konnte. Und er hörte es bis heute, Tag für Tag, bis in die Nacht hinein, das schrille Klingeln, mit dem die Bahnen ihr Kommen ankündigten. Erst kam das Quietschen in der Kurve, dann das Klingeln, das Abbremsen und am Ende der hörbare Ruck, mit dem die Bahn stehen blieb. Eine immer wiederkehrende Tonfolge.

Zwar wechselte im Laufe der Jahrzehnte der Klang, denn die neuen Bahnen ratterten nicht mehr, sondern schlichen über die Schienen, das Türknallen ersetzte ein mildes Summen, doch die Reihenfolge blieb, wie auch die Lautstärke der Klingeln, der schrille Ton, der unachtsame Fußgänger, die das Schicksal herausforderten und ohne nach rechts oder nach links zu sehen über die Gleise liefen, warnen sollte, was nicht immer gelang. Manchmal siegte das Schicksal.

Das Schicksal war in gewisser Weise sein Arbeitgeber, denn er, Bruno Henker, war der Totengräber dieses Viertels. Am Ende landeten sie alle auf seinem Friedhof, die Unachtsamen, die Kranken, die Alten, die Selbstmörder, alle, denen im Leben nicht mehr zu helfen gewesen war. Sie hinterließen eine Lücke, so empfanden es jedenfalls die Familien und Freunde.

Für Bruno war das Verschwinden umfassender, denn nicht nur die Menschen verschwanden, auch die Dinge, die Telefonzelle an der Ecke oder die Normaluhr und vielleicht würden irgendwann auch die Straßenbahnen verschwinden und mit ihnen das Klingeln. Aber für sie gab es keinen Friedhof, kein Grab mit einem Gedenkstein. Hier ruht in Frieden der Kassettenrecorder »Annett«, die Schreibmaschine »Erika«, der Plattenspieler »Belcanto«.

War das Nachdenken über das Verschwinden eine Berufskrankheit? Immerhin war der Friedhof ein Ort, an dem Menschen zu Erinnerungen wurden und Bruno begleitete sie bei ihrem Verschwinden. Er hatte lange überlegt, wie er sie nennen sollte. Gäste? Kunden? Nein, sie kamen nicht selbst und baten um Aufnahme, sie wurden gebracht und ihm in Urnen oder Särgen anvertraut und so nannte er sie im Stillen die »Anvertrauten«.

Der Friedhof lag hinter der gegenüberliegenden Häuserzeile, war nah und doch selbst von dem Fenster in der vierten Etage nicht zu sehen.

Bruno blickte nach unten auf den Lindewitzer Markt. Der Inhaber des Mobilfunkladens platzierte seine Werbeaufsteller auf dem Gehweg, die Blumenfrau, die jetzt alle Floristin nannten, goss die beiden Blumenkübel neben ihrem Eingang, und vor dem Reisebüro, das mit besonders günstigen Ausflügen lockte, sammelten sich die ersten Rentner.

Der Markt war für ihn vertraut und fremd zu gleich. Zwar registrierte er jede Veränderung, aber so wie man bei einem Kind, das man jeden Tag sah, kaum merkte, wie es wuchs, und erst bei dem Ausruf eines Fremden »Bist du aber groß geworden« stutzig wurde, waren auch die Veränderungen am Lindewitzer Markt während der vergangenen Jahrzehnte schleichend gewesen.

Zuerst wich die Kohlenhandlung einem Gebrauchtwagenhandel, dann das Wannenbad einem Bistro und vor Kurzem war aus dem Uhrengeschäft ein Hörgeräteladen geworden. Uhren waren kein Gebrauchsgegenstand mehr. Bruno empfand es als Ironie, dass der Uhrenladen, in dem es früher auf die unterschiedlichste Weise getickt hatte, einem Geschäft weichen musste, das den Menschen ein neues Gehör verschaffen sollte. Er selbst besaß noch eine Armbanduhr mit Gliederarmband, die einmal sehr modern gewesen war, aber die jetzt aus einer Zeit stammte, an die sich kaum noch einer erinnern wollte. Tag für Tag zog er sie mit einem Rädchen auf. Er genoss dieses Geräusch, hatte aber gleichzeitig Angst, dass die Feder eines Tages springen könnte und er niemanden mehr fand, der die Uhr reparieren würde. Noch gab es den Uhrmacher, wenn auch ohne Werkstatt. Bruno sah ihn oft an der Bude.

Die Bude war das Herz des Lindewitzer Marktes und es erschien ihm wie ein Wunder, dass sie noch immer stand. Es war ein flacher Bau mit einem Vordach, ein winziger Laden, in dem es Getränke, Süßigkeiten, Zeitungen und lebenswichtige Dinge wie Kaffee, Rührkuchen, Schnaps und Zigaretten gab. In einem durchsichtigen Thermobehälter schwammen Bockwürste, die heller waren als das gelblich gefärbte Wasser in dem sie lagen.

Die Bude war eingeklemmt zwischen zwei Linden und wahrscheinlich war das der Grund, weshalb sie noch stand, denn würde man sie abreißen, würden auch die Bäume Schaden nehmen. Und wer würde es wagen, sich an Bäumen zu vergreifen, die einst dem Stadtteil den Namen gaben. Als Kind konnte Bruno noch zwischen den Budenwänden und den Baumstämmen hindurchgehen, was er nicht gern machte, weil viele Männer die Lücke nutzten, um das getrunkene Bier wieder loszuwerden. Der Uringeruch mischte sich mit den säuerlichen Bierfahnen, dem Zigarettenrauch und den Ausdünstungen der Budenbesucher, ein Parfüm, das die Bude bis heute umweht. Denn auch wenn es jetzt ein städtisches Pissoir in Sichtweite gab, war der Weg zum Baumstamm kürzer. Allerdings war das Pinkeln in die Zwischenräume Jahr für Jahr beschwerlicher geworden, denn die Baumstämme wuchsen, Ring um Ring, bis sie an die Budenwände stießen. Und wenn die hin und wieder geweißt wurden, zogen sich die Farbspuren auch über die Baumrinde. Am Anfang hatte Bruno befürchtet, dass die Bäume die Bude zwischen sich zerdrücken könnten, aber anscheinend lebten die Linden und die Bude in friedlicher Koexistenz und es sah aus, als wäre die Bude in den Platz eingewachsen. Bei der Bude war alles beim Alten geblieben. Na ja, fast alles. Vor dem Schalterfenster war ein schmales Podest. Wer an der Reihe war, musste nach oben steigen, um seinen Wunsch zu äußern. Man erhob sich dadurch aus der Menge der Drängelnden und wer den Olymp erklommen hatte, war mit dem Budenbesitzer auf Augenhöhe. Jahrzehntelang war es der »Abgebrochene« gewesen, auch er stand auf einem Podest, einer Obststiege, mit der er seine fehlende Körpergröße ausglich. Wobei sein Name von seinem abgebrochenen Studium herrührte und nichts mit seinem kleinen Wuchs zu tun hatte. Er gehörte zur Nachkriegsgeneration und hatte das Fach politische Ökonomie gewählt, weil er die Welt im aufstrebenden Sozialismus mitgestalten wollte. Aber seine Tatkraft war nicht gefragt und seine Fragen erst recht nicht. Und so hatte er vor Jahrzehnten seine hehren Ziele korrigiert, das Studium abgebrochen, sich an seinen ursprünglichen Beruf als Verkäufer erinnert und in der Kaderabteilung der »HO« vorgesprochen, der sozialistischen Handelsorganisation, der die Bude gehörte. Auf diese Weise war er zwar nur Pächter geworden, aber die Bude war mitten im Sozialismus ein kapitalistischer Kleinbetrieb und der Abgebrochene konnte all die schönen sozialistischen Merksätze, die er im Studium gelernt hatte, außer Kraft setzen. Von nun an war er Größte auf dem Platz. Er bestimmte, wer die beliebten F6 rauchen durfte und wer mit der verhassten Schweinejuwel aus Bulgarien vorliebnehmen musste. Er bestimmte wer eine Fernsehzeitung bekam, wer den »Eulenspiegel« und welches Kind das »Mosaik« lesen durfte. Und ob es nach der offiziellen Öffnungszeit noch ein Bier gab oder nicht.

Jetzt stand ein junger großgewachsener Mann aus Anatolien hinter der Theke, der so groß war, dass er den Kopf beugen musste, damit er nicht an die Decke stieß. Der Abgebrochene war auf die andere Seite gewechselt. Der Grund war nicht das Erreichen des Rentenalters gewesen, freiwillig hätte er seine »Bude« niemals verlassen, sondern ein Bandscheibenvorfall. Das Heben der Bierkästen hatte seinen Tribut gefordert. Der Abgebrochene war der Einzige, der vor der Bude auf einem Stuhl saß. Der klappbare Campingstuhl mit Fußstütze und Bierflaschenhalter stand immer für ihn bereit und niemand hätte gewagt, ihm diesen Stuhl streitig zu machen. In leichter Liegestellung versorgte der Abgebrochene weiterhin alle Besucher mit seinen Lebensweisheiten. Hatten früher die meisten seiner Sätze mit »Als ich noch Student war« begonnen, stellte er nun seiner Weltsicht die Bemerkung »Als ich noch im Handel tätig war« voran. Seine Zuhörer waren der Lindewitzer Mikrokosmos: die Regentrude, der Heuler, der Dichter Nebel, der Schnäpper und die Schnäpse. Früher war auch Brunos Mutter dabei gewesen, deren Mundwerk gefürchtet war. Sie fehlte jetzt, wie auch Butterweich, der Mann von Tante Mausi. Das Alter forderte seinen Tribut. Doch die Lücken wurden stetig aufgefüllt. Während der vergangenen Jahre waren die Besitzer der umliegenden Geschäfte dazu gekommen, der Uhrmacher, der Schuster, selbst der vornehme Eigentümer des Pelzgeschäfts, dessen Sohn ein berühmter Schauspieler war. Auf wenigen Quadratmetern sammelte Lindewitz seine verlorenen Kinder. Hier hatte das Wort »früher« einen anderen Klang.

Schon ab Mittag hallte das Ploppen der Bügelverschlüsse über den Markt und Bruno konnte an der Lautstärke erkennen, wer gerade seine Bierflasche öffnete. Wer besonders viel Aufmerksamkeit benötigte, öffnete seine Flasche mit einem lauten Knall. Die Unauffälligen drückten den Bügel so vorsichtig nach oben, dass es nur ein leises Zischen gab, das sie auch noch zwischen ihren Händen zu ersticken versuchten. Die Bügelflasche war ihnen, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, erhalten geblieben. Zwar waren kurz nach dem Mauerfall, als Tribut an die neue Welt, die Glasflaschen durch Bierbüchsen ersetzt worden, aber der Wechsel hatte seine Tücken. Manchmal brach die Lasche beim Öffnen ab, oder der Druck war so groß, dass das Bier durch das Loch nach oben schoss und man schnell abtrinken musste. Und wenn bei zunehmendem Bierkonsum die filigrane Koordination schwand, kam es vor, dass sich einer der Budentrinker beim Ablecken des Deckels in die Lippe oder Zunge schnitt und ein Blutbad verursachte. Nach mehreren Unfällen kehrten alle reumütig zur Bügelflasche zurück, denn galt nicht schon immer der Satz: Wir sind von Geburt an Flaschenkinder! Das hat auch den Vorteil, dass es keine herumliegenden Kronkorken gab, ganz im Gegensatz zu den Zigarettenkippen. Nur die wenigstens entsorgten die Filter in einem der beiden Aschenbecher am Rand. Man nahm einfach »den großen« wie eh und je. Die Budengemeinschaft verstand diesen Platz als ihr Wohnzimmer und jeder entschied selbst, wohin er seine Kippe warf. Der Versuch des neuen Besitzers ein Rauchverbot einzuführen, war schon nach wenigen Stunden gescheitert. »Wir lassen und doch von einem Kümmeltürken nicht das Rauchen verbieten!«

Bruno beobachtete, wie der junge Türke, wie an jedem Morgen, die Betonplatten unter dem Vordach kehrte und akribisch die Kippen aus den Fugen puhlte. Er grüßte alle Vorübergehenden freundlich. Seine Stimme war tief und klang angenehm, doch er redete wenig, meist, wie Bruno bis nach oben hören konnte, nur »Bitteschön« oder »Dankeschön«. Er erfüllte alle Wünsche höflich, doch im Viertel wurde erzählt, dass sich die Budenkundschaft beschwerte, weil er sich nur selten an den Gesprächen beteiligte und prinzipiell Diskussionen, in denen es um Einwanderung ging, ignorierte. Nur einmal, bei dem Wort Kümmeltürken, hatte er aufbegehrt und seine Stimme war laut geworden. Nicht weil es ihn beleidigte, jedenfalls hatte er es sich nicht anmerken lassen, sondern weil es schlichtweg falsch war. Die Kümmeltürkei war im 18. Jahrhundert die Gegend um die Stadt Halle herum gewesen und als Kümmeltürken bezeichnete man Studenten, die im Umfeld ihrer Universität blieben. Er hatte seine kurze Ausführung mit dem Satz »Das ist die Wahrheit!« beendet.

»Noch so ein Studierter!«, hatte der Heuler geknurrt und der Abgebrochene, der seinen intellektuellen Status in Gefahr sah, hatte nach einem »Das glaub ich nicht!« sein Handy gezückt und das Internet um Rat gefragt und immer leiser werdend vorgelesen: »Die Gegend um die Stadt Halle wurde früher als Kümmeltürkei bezeichnet, weil dort seinerzeit viel Kümmel angebaut wurde. Und als Türkei bezeichnete man damals auch andernorts Landstriche in Deutschland, die trostlos und wenig erbaulich waren.«

Der Heuler lachte: »Na, dann pass auf, dass du nicht auch bald in einer Türkei wohnst!«

»Und wie sollen wir dich denn dann nennen?«, hatte der Abgebrochene gefragt?

»Na, mit meinem Namen.«

»Hier wird niemand mit dem Namen genannt!«

Das stimmte, bis auf Brunos Mutter gab es für jeden einen Spitznamen. Kümmeltürke hätte gepasst. Aber na ja, wenn es nun mal falsch war, was sollten sie machen.

»Und wie heißt du?«, fragte der Abgebrochene,

»Isa!«

»Ein Türkenmädchen!«, kreischte der Heuler.

»Es bedeutet Jesus.«

Auch das hatte der Abgebrochene sofort misstrauisch kontrolliert. Nach der Bestätigung schlug die Irritation plötzlich in Zufriedenheit um, denn wer konnte schon rufen: »Jesus, ich nehme noch ein Bier!« Und diejenigen, die zu Hause noch eine wartende Familie hatten, konnten auf die Frage, wo sie denn herkämen, antworten: »Direkt von Jesus!«

Die Versöhnung hatte auf wundersame Weise bei einem Glas Tee stattgefunden, ein Zugeständnis, denn alle vor der Bude hielten Tee für ein Getränk, das man nur während schwerer Krankheiten zu sich nimmt. »Aber na gut, andere Länder andere Sitten.« Dafür war das Rauchverbot wieder aufgehoben worden.

Tee hätten sie immer bestellen können, wenn sie es denn gewollt hätten, denn eine Kanne stand ständig auf einer Heizplatte bereit. Sie überließen ihn aber lieber den Freunden von Jesus, die mit ihren bauchigen Gläsern auf den silbernen Untertellern in der Hand am Hintereingang der Bude standen. Es mischte sich nicht. Auch wenn vor der Bude der Trinkspruch bis auf den heutigen Tag lautete »Auf uns!« und damit vermittelt werden sollte, dass sie alle eine Familie wären, galt das nicht für alle, auch nicht für Bruno. Zwar war Lindewitz seine Heimat und dieser Marktplatz sein Zuhause und die Bewohner waren so etwas wie seine Familie, aber das sah wahrscheinlich nur er so.

Als Kind hatte er oft auf der Kommode unter dem offenen Fenster gelegen. Sie war etwas niedriger als das Fensterbrett und so konnte er von niemand gesehen werden. Unsichtbar hüllte er sich in den Lärm der Straße, das Klingeln der Straßenbahnen, das Brummen der Lastkraftwagen, das Ploppen der Bierflaschen. Wenn es ruhiger wurde, stiegen die Budengespräche als Wortfetzen zu ihm hinauf wie die Sprechblasen aus einem Comic. Am schönsten war es im Frühsommer, wenn die Linden blühten. Der Duft, war gleichsam betörend und aufdringlich und so intensiv, dass er sich selbst gegen die Abgasschwaden durchsetzen konnte. Vor allem in den Abendstunden, wenn sich der Verkehr beruhigte. Dann hatte sich Bruno im Licht der untergehenden Sonne, die eine milde Wärme schickte, gefühlt, als würde er schweben.

Er erkannte alle Budenbesucher an ihren Stimmen, und da sie sich ständig gegenseitig übertönen wollten, war das meiste der Gespräche gut zu verstehen. Und er blieb seiner Angewohnheit, auf diese Weise an der Lindewitzer Welt Anteil zu nehmen, bis heute treu.

Noch immer saß er gern am offenen Fenster, jetzt meist im Sessel und lauschte dem Singsang der Stimmen. So war er stiller Teilhaber der Budengespräche und wusste, dass auch er auf dem Platz einen Spitznamen hatte: »Der Stumme«.

Erst hatte er unter dem Namen gelitten, aber dann war er zu einer Tarnkappe geworden, denn fast alle setzten stumm mit dumm gleich, fühlten sich überlegen und machten sich über ihn lustig, selbst wenn er vorüberging. Er war kein rachsüchtiger Mensch, aber bei dem Gedanken, dass auch sie eines Tages verstummen und zu ihm auf den Friedhof wechseln würden, verspürte er eine gewisse Genugtuung.

Passend zu seinen Gedanken näherte sich ein Brummen. Auch das war ein fester Bestandteil der Marktplatzgeräusche. Das Krankenhaus lag direkt neben dem Friedhof und der Platz gehörte zur Einflugschneise der Rettungshubschrauber. Er sah, wie der Hubschrauber seine Kreise zog und zwischen den Häuserzeilen verschwand. Es folgte ein schrilles Aufheulen, dann war es still und er wusste, dass der Hubschrauber auf dem Dach gelandet war.

Oft gab es bald darauf Arbeit für ihn. Das Schicksal mit der roten Mütze war seine Auftraggeberin.

Er blickte nach unten auf den Markt. Und wie immer durchströmte ihn dabei ein Gefühl des Glücks. Sein Viertel lag ihm zu Füßen. In diesen Momenten war er der König von Lindewitz, der seinen Untertanen bei ihrer Arbeit zusah.

Doch plötzlich zuckte er zusammen. Mit schnellen Schritten eilte das Schicksal über den Platz. Es gab keine Zweifel, es war die rote Mütze aus seinem Traum. So sehr er sich mühte, er konnte das Gesicht nicht erkennen. Mit zitternden Händen öffnete er das Fenster und beugte sich hinaus, um besser sehen zu können, und ihm stockte der Atem. Es war nicht das Schicksal, sondern es war sein Schicksal.

2 | IM COCKPIT

Es gibt Dinge, auf die man wartet. Täglich ja, stündlich, doch wenn sie dann eintreffen, ist man überrascht. Als das Telefon klingelte, stand Claudia gerade unter der Dusche. Wahrscheinlich irgend so ein Werbeanruf, dachte sie, wurde dann aber unsicher. War es dafür nicht noch ein wenig zu früh? Würde es jemand wagen, ihr morgens kurz nach acht Uhr einen neuen Handytarif anzubieten, Glücksspiellose oder Zusatzversicherungen? Genervt drehte sie das Wasser ab und lief nackt und nass auf den Flur zum Telefon.

Die angezeigte Nummer mit drei Nullen in der Mitte deutete auf ein Amt oder eine Firma hin. Sie nahm ab und hielt die Luft an. Oft verrieten die Hintergrundgeräusche den Anrufer und bei dem Gemurmel von Callcentern legte sie sofort wieder auf. Doch es klang anders. Es war ein monotones Piepen zu hören, dann hektisches Rufen und Claudia entschloss sich zu einem distanzierten »Hallo?«

Die Antwort kam prompt: »Spreche ich mit Frau Martin?«

Also doch ein Werbeanruf, dachte Claudia und wollte schon wütend »Ich kaufe nichts!« rufen, aber dann sagte die Stimme »Hier ist das städtische Krankenhaus Sankt Johann. Schwester Karin am Apparat.« Und noch einmal jetzt mit Nachdruck: »Spreche ich mit Frau Martin?«

»Ja«, sagte Claudia leise.

»Wir haben hier eine Einlieferung, aus den Unterlagen geht hervor, dass Sie die nächste Angehörige sind.«

»Ist etwas mit meinem Sohn?«

»Nein!«, sagte die Schwester und schien verwundert.

Es gibt absurde Momente im Leben. Wer fragte bei einem Krankheitsfall nach seinem dreißigjährigen Sohn, wenn er eine Mutter im Alter von neunundneunzig Jahren hat?

Seit Jahrzehnten hatte es immer wieder Momente der Sorge gegeben, Schwindelanfälle, Stürze, Embolien, und immer war die Mutter, wie man so schön sagt, »dem Tod von der Schippe gesprungen«. Und warum sollte sie ausgerechnet jetzt, kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag, krank werden? Alles war vorbereitet, das Restaurant bestellt, die Einladungen verschickt und die Festtagsrede geschrieben. Fast schien Claudia erleichtert und nannte wie gewünscht zur Bestätigung den Namen und das Geburtsdatum ihrer Mutter und fragte nach den Besuchszeiten.

»Am besten, Sie kommen gleich!«, sagte die Schwester und legte auf.

Wie lange dauert eine Schrecksekunde? Als sich Claudia aus ihrer Starre löste, hatte sich um ihre Füße herum eine kleine Pfütze gebildet. Sie fror und zitterte am ganzen Körper, aber anstatt sich ein Handtuch aus dem Badezimmer zu holen, lief sie mit nassen Füßen über die Dielen ins Schlafzimmer, griff nach einem T-Shirt, warf es wieder in den Schrank und ging zurück ins Bad und nahm sich ein Handtuch. Sie wusste nicht, was sie anziehen sollte, ein Kleid oder Hosen? Und wie sollte sie zum Krankenhaus kommen? Und wo waren die Autoschlüssel? Mühsam gelang es ihr, sich anzuziehen. Sie suchte nach ihrer roten Wintermütze, stülpte sie sich über die nassen Haare und nahm ihren Rucksack. Mit den gewohnten Handgriffen nach Telefon, Portemonnaie, Lesebrille und Wohnungsschlüssel gewann sie ihre Fassung zurück. Der Autoschlüssel lag auf der Konsole neben der Tür. Als sie auf die Straße trat, fiel ihr nicht ein, wo sie geparkt hatte. Sie dachte, dass es vielleicht klüger wäre, ein Taxi zu nehmen, doch der Taxihaltepunkt an der nächsten Kreuzung war leer. Sie rannte zur Straßenbahn, schaffte es gerade so und es dauerte eine Haltestelle, bis sie sich zu dem Fahrkartenautomaten durchdrängeln konnte. Mit immer noch zitternden Händen versuchte sie den richtigen Button auf dem Display zu finden. Vergebens. »Nächste Haltestelle: Lindewitzer Markt!« Als sie ausstieg, ohne bezahlt zu haben, hob der junge Mann neben ihr anerkennend den Daumen.

Wie immer auf diesem Marktplatz überkam Claudia ein merkwürdiges Gefühl. Sie konnte es nicht genau benennen. War es die Wehmut der Erinnerung? Es kam ihr vor wie ein Fotoalbum, das sich gegen ihren Willen wie von selbst aufschlug. Gerade jetzt konnte sie dieses Gefühl überhaupt nicht gebrauchen. Schnell lief sie über die Gleise in Richtung Krankenhaus. Das Klingeln einer entgegenkommenden Bahn schreckte sie aus ihren Gedanken. Sie spürte, dass sie beobachtet wurde, drehte sich kurz um, aber da war niemand, den sie kannte. Sie überlegte kurz und lief dann einen Umweg, um nicht an Benedikts Spätverkauf vorüberzugehen.

Das Krankenhaus lag hinter der nächsten Häuserzeile, gleich neben dem Friedhof, oder lag der Friedhof neben dem Krankenhaus? Die Backsteinmauern bildeten eine einheitliche Front. Claudia irritierten die aufgesprühten Anarchiezeichen, doch sie hatte keine Zeit, die Parolen zu lesen. Die Krankenhausgebäude verteilten sich über ein großes Gelände und trotz vieler Neubauten haftete allem noch der Geist des vergangenen Jahrhunderts an. Wie viele Häuser in Lindewitz waren die ersten Baracken am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden, gefolgt von Heizhaus, Operationsaal und Wäscherei. Die Nutzung als Lazarett während des Ersten Weltkriegs hatte zu weiteren Anbauten geführt und so war das Krankenhaus immer weiter in den Park hineingewachsen. Und auch wenn Claudia wusste, dass hier nach den neusten Heilmethoden behandelt wurde, hätte es sie nicht gewundert, wenn Ärzte mit langen grauen Bärten in wehenden Kitteln über den gepflasterten Innenhof geeilt wären.

Doch es war keine Zeit für Ressentiments. An der Pforte war das Computersystem ausgefallen. Die Frau hinter dem Schalter zuckte mit den Schultern, leider war keine Zuordnung der Patienten möglich. Auf Claudias Frage nach der Intensivstation, sagte sie nur: »Immer den Wegweisern nach!«

Das Gebäude der Intensivstation lag im hinteren Teil des Geländes. Ein langer Gang mit dem obligatorischen Ölsockel und glänzendem Linoleum, dann die Tür mit einer Milchglasscheibe und dem Schild »Bitte klingeln«. Sie drückte den Knopf und konnte hinter dem Glas kein Geräusch ausmachen. Sollte sie noch einmal drücken? Oder lieber warten? Welche Wartezeit war vor der Tür einer Intensivstation angemessen? Sie wusste nicht einmal, was der Mutter zugestoßen war. Hatte sie einen Unfall gehabt? War sie in ihrer Wohnung gestürzt oder war sie selbst zum Arzt gegangen? Sie hatten täglich einen Telefontermin am Abend, den die Mutter »Rapport« nannte. Genau 18 Uhr, wenn die Mutter ihr Abendbrot beendet hatte, das sie jeden Tag pünktlich 17.30 Uhr mit dem Kommentar »Wenn ich später esse, kann ich nicht schlafen« einnahm, klingelte bei Claudia das Telefon und wehe, sie war nicht erreichbar. Eine Entschuldigung galt nur nach vorheriger Abmeldung. Die Gespräche drehten sich um das Wetter. »Früher hatten wir noch einen normalen Frühling!«, wobei das »früher« durchaus vor dem Zweiten Weltkrieg liegen konnte, benötigte Lebensmittel (»und bring nicht wieder diesen Magerquark«), die Bewertung des Fernsehprogramms (»ich bin zwar alt, aber nicht verblödet«) und Beobachtungen in der Nachbarschaft (»die alte Frau Schubert ist jetzt dement und soll ins Heim«). Dieser Satz beinhaltete drei Worte, auf denen ein Bann stand: »Alt«, »dement« und »Heim«. Alt waren nur die anderen, in diesem Fall Frau Schubert mit ihren achtungsiebzig Jahren, und Demenz war eine Krankheit, die, so die Mutter, nur andere bekamen und niemals sie selbst. Auch in Bezug auf ihre Zwillingsschwester Anne, die deutliche Anzeichen von Demenz zeigte, stand das Wort auf der Verbotsliste. Das verhassteste Wort aber war »Heim«, im zweifachen Sinne. Jahrzehntelang hatte die Mutter in einem Heim, wenn auch für Kinder, gearbeitet und wusste, wovon sie sprach. Heim bedeutete weggesperrt sein, Bevormundung, festgelegte Beschäftigungszeiten und man musste essen, was auf den Teller kam. In diesen Regeln glich sich die Betreuung von Alten und Kindern. Und so gab es von der Mutter eine klare Ansage. »Wenn ich meine Wohnung verlassen muss, dann nur mit den Füßen zuerst.«

Mit einem Ruck öffnete sich die Tür der Intensivstation und Claudia wurde eingelassen. Eine Schwester führte sie in einen kleinen Raum, in dem zwei Stühle standen. Kein Fenster, kein Bild, nur ein Papierkorb und ein Kleiderständer. Hätte es noch ein Bett gegeben, wäre es eine Zelle gewesen. Wieder musste sie warten. Alles um sie herum war still. Sie befand sich in einem Vakuum. So mussten sich Häftlinge kurz vor dem Verhör fühlen. Eine junge Ärztin betrat den Raum nickte Claudia kurz zu und bedeute ihr, dass sie sitzen bleiben sollte.

»Sind Sie die Tochter oder die Enkelin?«

Claudia hätte es als Kompliment nehmen können, aber sie war wie immer bei dieser Frage genervt. Warum sollte eine Neunundneunzigjährige keine sechzigjährige Tochter haben und warum durfte man mit sechzig nicht jünger aussehen? Aber vielleicht war die Ärztin von der roten Wollmütze irritiert. Claudia nahm die Mütze vom Kopf, was ihr Aussehen nicht unbedingt verbesserte, denn die nassen Haare hatten sich in der Wolle verhakt und standen ihr jetzt sprichwörtlich zu Berge.

»Hat Ihre Mutter eine Patientenverfügung?«

»Sie hat gesagt, das hätte noch Zeit.«

Die Ärztin zog die Augenbrauen nach oben. Claudia verkniff sich den Verweis auf Johannes Heesters, den ihre Mutter bei solchen Nachfragen immer angebracht hatte.

»Wir haben sie in ein künstliches Koma versetzt.«

Claudia nickte.

»Sie ist auf der Straße zusammengebrochen. Wir mussten sie reanimieren. Ich vermute einen Hirnschlag.«

»Wie ist sie denn hierhergekommen?«

»Mit dem Krankenwagen.« Überraschend zeigte die Ärztin die Andeutung eines Lächelns. »Sie hatte einen Wäschekorb und einen Handwagen dabei.«

Claudia zuckte zusammen. Wie oft hatte sie ihrer Mutter verboten, allein zur Heißmangel zu gehen. Warum konnte die Bettwäsche nicht drei Tage liegen bleiben? Aber, nein, alles musste sofort gebügelt oder gemangelt werden. Egal ob Tischdecken, Handtücher oder Schlüpfer, es durfte nur wieder in den Wäscheschrank, wenn es faltenfrei glatt war. Claudia hatte in ihrer Jugend gerade noch verhindern können, dass die Mutter die Jeans bügelte.

»Kann ich zu ihr?«

Die Ärztin nickte. »Aber erschrecken Sie nicht, sie hat einige Schürfwunden.«

Weshalb sollte sie sich über Schürfwunden erschrecken, wenn die Mutter einen Hirnschlag hatte? Ganz einfach, Schürfwunden konnte man sehen, ein Hirnschlag war unsichtbar.

Claudia blickte auf das zerschundene Gesicht ihrer Mutter. Sie kam sich vor wie in einem Cockpit. Geräte summten und pumpten, und hin und wieder gab es ein Klacken, das Claudia zusammenzucken ließ. Grüne Kurven auf einem Monitor zeigten an, dass die Mutter lebte. An einem Tropfständer hingen Beutel mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten, die über durchsichtige Schläuche in die Mutter hineinflossen. Und es gab auch einen Schlauch, aus dem Flüssigkeit aus der Mutter heraus in ein Gefäß am Bettende tropfte.

»Hallo«, sagte Claudia und legte ihre Hand auf die Hand der Mutter, die nicht an die Apparatur angeschlossen war und schlaff auf der Bettdecke lag. Die Haut fühlte sich überraschend warm an, obwohl es im Raum eher kühl war. »Hallo Mama!«

Sie hatte sie lange nicht so genannt, sehr lange. In den letzten Jahren hatte sie die Anrede vermieden. Das harte »Mutter« wirkte wie ein Dienstgrad oder freundlich gesehen wie eine Berufsbezeichnung. Beruf: Mutter. Mutti wirkte lächerlich. »Wenn Mutti früh zur Arbeit ging, dann bleibe ich zu Haus, ich bind mir eine Schürze um und feg die Stube aus« hatten sie im Kindergarten gesungen. »Mutti« war jemand der sich um den Haushalt kümmerte, die Kinder erzog und nebenbei noch arbeiten ging. Mutti und Vati waren eine heile Familie, zu der noch das Kind gehörte. In der Pubertät hatte Claudia ihre Mutter mit Vornamen angesprochen, eigentlich ein Signal der Gleichberechtigung, aber in den Augen der Mutter ein Machtverlust. Also hatte sie die Anrede so gut es ging vermieden und als ihr Sohn Benedikt geboren wurde, war aus der Mutter eine Oma geworden, richtig betrachtet nur für ihr Enkelkind, aber schnell wurde daraus ein pauschales »Oma«.

Sie streichelte weiter die Hand und überlegte, was sie jetzt sagen sollte. Floskeln wie »Was machst du nur für Sachen« oder »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht allein zur Heißmangel gehen sollst« waren in dieser Situation unangebracht. Sie suchte nach etwas Aufheiternden.

»Du hast dir deine römische Nase zerkratzt«, sagte sie leise.

Die römische Nase war für die Mutter der Beweis, dass sie italienischer Abstammung war. Nur sie und niemand sonst in der Familie, auch nicht ihre Zwillingsschwester Anne, was biologisch zwingend gewesen wäre. Nein, nur sie allein trug die fremden Gene in sich.

»O Gott«, dachte Claudia, »die Familie!« und erstellte in Gedanken eine virtuelle Liste von allen Verwandten, die sie sofort anrufen musste. Aber was hieß »sofort«?

Sie war aus der Zeit gefallen, saß im Halbdunkel einer Intensivstation neben dem Bett ihrer Mutter und wusste nicht, was noch folgen würde. Die Ärztin hatte von weiteren Untersuchungen gesprochen, denn noch war die Diagnose »Hirnschlag« eine Vermutung. In welchem Zustand würde die Mutter aus ihrem Koma wieder aufwachen und was wäre, wenn sie nicht wieder aufwachen würde? Auf dem Monitor blinkte plötzlich ein rotes Licht und ein schriller Ton signalisierte Gefahr.

»Hilfe!«, wollte Claudia rufen, aber da ging schon das Licht an, gleißend hell und eine Krankenschwester wechselte routiniert einen Beutel am Tropf.

»Versteht sie es, wenn ich mit ihr spreche?«, fragte Claudia. Die Schwester zuckte mit den Schultern. »Es kann jedenfalls nicht schaden.« Sie sprach weiter ohne Claudia anzusehen. »Wir werden jetzt noch einige Untersuchungen machen. Sie können in zwei Stunden wiederkommen. Es wäre schön, wenn sie einige persönliche Dinge mitbringen könnten.« Der Tonfall ließ keine Widerrede zu.

Gab es einen Unterschied, der größer sein könnte, zwischen dem Halbdunkel einer Intensivstation und dem milden Licht eines Frühsommertages? Claudia lief zurück in Richtung Markt. Für einen Moment sah sie den Platz, wie sie ihn zum ersten Mal als Kind gesehen hatte, der Blick auf die grauen hohen Gründerzeithäuser, die ihr damals überhaupt nicht trostlos erschienen waren. Die Schaufenster der Läden, die jeden Betrachter in ihren Bann zogen, obwohl die Auslagen selten wechselten. Sie blickte nicht in Wehmut zurück. Es war wie eine Haut, die sie abgestreift hatte und die nie wieder passen würde. Ihrer Meinung nach wurde viel zu viel Aufhebens um die Kindheit gemacht, die Kindheit, in der angeblich der Ursprung von so vielen Dingen lag. Und doch konnte sie nicht verhindern, dass es sie berührte. War es der Duft der Lindenblüten, der Anblick der Bude, die frisch geweißt zwischen den Baumstämmen klemmte? Oder war es das Gefühl der Situation im Krankenhaus entkommen zu sein, wenigstens für einen Moment? Sie fühlte sich, wie damals als Kind mit dem Campingbeutel auf dem Rücken auf dem Weg ins Schwimmbad, das überlegte, ob es sich vorher noch an der Bude eine Rolle Drops kaufen sollte. Die Wärme machte frei von unerledigten Hausaufgaben und dem Ärger über den zerbrochenen Füllfederhalter. Sie konnte hüpfen, obwohl sie eine Vier im Diktat geschrieben hatte. Sie fühlte sich leicht, als würde sie schweben, sie suchte nach einem Wort und ihr kam unbeschwert in den Sinn, denn bedeutete unbeschwert nicht, dass man in der Lage war abzuheben, den Zustand kurz vor dem Fliegen? Die Wärme hatte sie damals nicht nur leicht, sondern auch leichtsinnig gemacht: Heimlich war sie durch eine Lücke im Zaun auf das Schwimmbadgelände geschlüpft und hatte sich später für das gesparte Eintrittsgeld eine Rolle Drops an der Bude gekauft. Ein gewagtes Spiel, aber sie war süchtig nach klebrigen Drops und noch heute hatte sie immer Bonbons in ihren Taschen.

Etwas verloren stand sie auf dem Platz. Vor der Bude hatten sich die ersten Männer versammelt oder sie standen noch vom vergangenen Abend dort? Sie sahen zu ihr herüber. Als Kind hatte sie sich vor ihnen gefürchtet, jetzt war es ihr nur unangenehm. Aber wahrscheinlich bildete sie es sich nur ein, denn selbst alte Männer interessierten sich nicht für sechzigjährige Frauen. Außerdem waren sie gerade mit sich selbst beschäftigt und diskutierten lautstark über den Ausgang der »Lindewitzer Prozesse«, in denen es darum ging, eine junge Frau zu verurteilen, die angestiftet haben sollte, Männer mit rechtsradikaler Gesinnung zu vermöbeln. Claudia hatte jetzt andere Sorgen, sie lief weiter und suchte im Gehen nach dem Wohnungsschlüssel der Mutter, den sie immer in ihrem Rucksack trug. Sie fürchtete sich davor, die leere Wohnung zu betreten. Wie viele aus der Familie war die Mutter immer in Lindewitz geblieben und, nachdem alle Kinder ausgezogen waren, nur in eine kleinere Wohnung zwei Straßen weiter gezogen. Gleich um die Ecke von Tante Huldas und Oma Gretas Laden, in dem jetzt Benedikt arbeitete und wohnte. Ich muss ihm Bescheid geben, dass seine Oma im Krankenhaus liegt, dachte Claudia und sie dachte an den Streit während der vergangenen Wochen. Sie konnte nicht verstehen, wieso er alles aufgegeben hatte, die Promotion, die Arbeit an der juristischen Fakultät. Er kam ihr vor wie ein Marathonläufer, der nach zweiundvierzig Kilometern kurz vor dem Stadioneingang aus Trotz stehen bleibt.

Sollte sie bei ihm vorbeigehen oder wäre es einfacher, ihn anzurufen? Und dann war da noch die virtuelle Liste der Verwandten, denen sie Bescheid geben musste. Tante Mausi, der jüngeren Schwester der Mutter, die in einem Heim gegenüber vom Krankenhaus wohnte, und vor allem Anne, der Zwillingsschwester der Mutter, die von ihrem Sohn Claudius betreut wurde. Sie wählte die Nummer ihres Cousins, einmal, zweimal, dreimal. Doch immer kam nur die Ansage »Der Gesprächsteilnehmer ist nicht erreichbar«. Sie setzte sich auf eine Bank auf dem Lindewitzer Markt und dachte, ich bleibe jetzt einfach nur hier sitzen.

3 | ÜBERLEBENSMITTEL

Seit den Vorkommnissen, wie viele im Viertel die Nacht im Februar des vergangenen Jahres nannten, schlief Benedikt unruhig. Seine kleine Wohnung war nur durch eine Holztür vom Verkaufsraum getrennt und schnell über drei Stufen zu erreichen. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Tür einzutreten oder sie anzuzünden. Fast täglich dachte er darüber nach, sie durch eine Metalltür zu ersetzen. Bis jetzt war es beim Nachdenken geblieben. Die unmittelbare Nähe der Wohnung zum Laden war immer ein Vorteil gewesen, schon zu Urgroßmutters Zeiten. Er musste selbst über dieses Wort lachen. Er war vor zwei Monaten dreißig geworden und hatte nach einem abgeschlossenen Jurastudium und einer begonnenen Promotion gerade erst den Laden offiziell eröffnet oder, wie man es heutzutage hochtrabend nannte, sein erstes Business gegründet. Sehr zum Entsetzen seiner Mutter, die ihren Sohn lieber als Schlipsträger in einer Kanzlei oder in einer schwarzen Robe hinter dem Richtertisch gesehen hätte. Aber so war das heutzutage nun mal. Wer wusste nach dem Abitur schon genau, was er werden wollte? Sein Zeugnis war sehr gut gewesen und er hatte die Auswahl gehabt. Sollte er als Arzt die Menschen retten, als Politikwissenschaftler die Welt oder als Jurist für Gerechtigkeit sorgen? Er hatte sich für die Gerechtigkeit entschieden. Ein Irrtum. Er stieg die Stufen hinunter zum Laden und stapelte die Getränkekisten neben der Tür. Die Lieferanten nahmen keine Rücksicht darauf, dass er in seinem Spätverkauf bis in die Nacht hinein arbeitete, die Liefertour blieb die Liefertour. Insofern war es ein Luxus gleich neben dem Laden zu wohnen, denn so hatte er keinen Heimweg in der Nacht und konnte sich am Morgen notfalls aus dem Bett klingeln lassen. Eigentlich hätte die Familie doch froh sein können, dass er den Laden vor dem Verfall gerettet hatte. Er hörte das Brummen, mit dem sich der Lieferwagen durch die schmale Straße kämpfte. Er wusste, dass die Fahrer fluchten, wenn sie dem Öko »sein Saftpaket« brachten, wie sie es nannten, aber was konnte er dafür, dass die Straße keine Einbahnstraße war und sie sollten froh sein, dass niemand wagen würde, seinen SUV hier zu parken. Zur Verwunderung der Lieferanten verschob sich der Anteil zwischen Bier und Biogetränken. Mittlerweile waren es ein Drittel zu zwei Drittel. Selbstverständlich wurde noch gesoffen, aber nicht mehr täglich, so wie es die Trinker vor der Bude vorn auf dem Marktplatz taten. Ein Feierabendbier am Morgen gab es in seiner Generation schon lange nicht mehr. Seine Kunden lebten gesundheitsbewusst und guckten selbst bei den Limonaden auf die Zutaten, wenig Zucker und nur natürliche Aromastoffe. Junge Menschen waren wählerisch geworden, und statt Bockwurst verkaufte Benedikt in der Nacht Veggi-Burger aus der Kühltruhe.

Er unterschrieb den Lieferschein und trug die Kästen in den Laden. Wie an jedem Morgen lagen auf dem Gehweg kleine Putzstücke, das Haus war noch unsaniert, eines der wenigen in der Gegend. Er kickte den Putz in den Rinnstein, nur nicht auffallen und womöglich die Aufmerksamkeit der Baubehörde auf sich ziehen. Alles sollte möglichst noch lange so bleiben, wie es seit vielen Jahrzehnten war. An der Fassade war noch der alte Schriftzug zu sehen »En gros en detail« und darunter »Obst – Gemüse – Südfrüchte«. Die Schrift war verblichen, aber wer sich mühte, konnte es noch erkennen. Neben der Kasse hing in Gold gerahmt ein Foto, das die Schwester seiner Urgroßmutter zeigte. Greta, genannt Gretchen, was bei der Leibesfülle sehr schmeichelhaft klang, mit ihrer Tochter Hulda auf den Stufen vor der Ladentür. Mutter und Tochter in gestärkten weißen Schürzen die Bänder mit Rüschen verziert. Das Gretchen, die Hände in die Hüften gestemmt, was ihre Figur, die in der Familie mit »so hoch wie breit« beschrieben wurde, in Richtung »breit« verstärkte, war ein Fels in der Handelsbrandung. Den Blick hatte sie unternehmungslustig auf den Betrachter gerichtet. Hulda dagegen machte ihrem Namen Ehre und blickte huldvoll in Richtung Kamera. Ein Bein leicht vorgestellt, eine Hand an der Hüfte, die andere Handfläche kokett unter das Kinn gelegt, aus heutiger Sicht wäre es eine perfekte Tiktok-Pose. Auf der Schaufensterscheibe im Hintergrund stand in goldenen Buchstaben: »Inhaber: Greta Sachse verw. Melchor«.

Gretas Rückkehr in die Heimat war kein Zufall gewesen. Eine Geschichte, die auf keiner Familienfeier unerzählt blieb. Benedikt kam es vor, als hätte er Gretas Ankunft selbst erlebt, so oft hatte es Tante Mausi, die damals fünf Jahre alt gewesen war, erzählt. Die Frau im Pelzmantel, damals noch schlank, trug einen Hut, der wie ein Turm auf ihrem Kopf saß, neben ihr standen auf der einen Seite ein monströser Koffer, auf der anderen Seite die kleine Hulda, die einen Wollmantel mit Pelzkrägelchen und – das beschwor Mausi bis heute – goldene Lederstiefelchen trug. Die reiche Verwandtschaft. Greta hatte mit nur zwanzig Jahren eine gute Partie gemacht und in eine Hotelbesitzerfamilie im Vogtland eingeheiratet. Das Hotel war das beste Haus am Platz, die Zimmer waren mit fließendem Wasser und elektrischem Licht ausgestattet und im Speisesaal konnten über einhundert Gäste gleichzeitig bewirtet werden. Auf den Postkarten, die sie in regelmäßigen Abständen an ihre in Lindewitz zurückgebliebene proletarische Familie geschickt hatte, waren weiß gedeckte Tische zu sehen, auf denen schweres silbernes Besteck, kunstvoll gefaltete Leinenservietten und edles Porzellan standen. Die Kellner trugen weiße Hemden und schwarze Fliegen und die mit Pomade fixierten Haare waren exakt gescheitelt. Sie guckten in Richtung der Fotografen, während sie die Weingläser füllten, und Benedikt, der als Kind gern in den alten Alben blätterte, hatte immer bewundert, dass sie den Wein nicht daneben gossen. Greta galt als eine, die es geschafft hatte, die ganz oben war und dann plötzlich mit Koffer und Kind vor der Wohnungstür ihrer viel ärmeren Schwester stand.

Seit er diesen Laden übernommen hatte, waren ihm die Familiengeschichten wieder nähergerückt. Dieser Laden, der in der Familiensprache »Das Geschäft« hieß, hatte die Tiefen und Höhen deutscher Geschichte überraschend schadlos überstanden. Und egal, ob jemand in ein Büro oder eine Werkstatt ging, die Formulierung »ich gehe ins Geschäft« hatte sich bis heute in der Familie gehalten. Und selbst als er zu Beginn seines Studiums, nach Huldas Tod, in die kleine Wohnung gezogen war, hatte es geheißen, der Benedikt wohnt jetzt im Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt war der Laden nur noch ein Lagerraum für die benachbarte Eisenwarenhandlung gewesen, die aber kurz darauf Insolvenz anmelden musste. Auf diese Weise hatte Benedikt einen Raum dazugewonnen, den er mit Freunden für Partys nutzte. Die Ladentafel war der Tresen und die Flaschen und Gläser stellten sie in die Regale dahinter. Irgendwann hatten sie die Sperrholzverkleidung von der Schaufensterscheibe entfernt und die Eingangstür repariert. Danach sah es aus wie ein richtiger Laden, und wenn sie nachts feierten, kam es vor, dass jemand klopfte und Getränke einkaufen wollte, die sie dann großzügig mit einer entsprechenden Gewinnspanne abgaben. Durch diesen Zuverdienst hatten sie ihre Feiern finanziert. Doch mit der Zeit hatten immer mehr durstige Seelen Einlass begehrt, und um als angehende Juristen im Rahmen der Gesetze zu bleiben, hatten sie den Gewerbeschein für einen Spätverkauf beantragt. Das war der Anfang gewesen.

Benedikt prüfte die gelieferten Kästen und trug den Wareneingang in eine Tabelle auf seinem Laptop ein. Dann nahm er das Päckchen mit dem Tabak von der Ladentafel und setzte sich auf die Stufen vor der Eingangstür. »Rauchen und Siezen verboten« stand auf einem Schild, dass ihm die Freunde zur Geschäftseröffnung geschenkt hatten. Das Rauchverbot galt auch für ihn selbst, ein verqualmter Laden lud nicht zum Kaufen ein. Er streckte die Beine auf den Gehweg und sah auf seine ausgeleierten Socken. Greta und Hulda würden den Kopf schütteln, wenn sie ihn so sähen. Ein löchriges Shirt, Bermudashorts und Socken in Badelatschen. Er war sehr dünn, was ihm in seiner Familie den Namen der Ganker eingebracht hatte. Schuld waren seine dünnen Arme und Beine und sein Großvater hatte in seiner uncharmanten Art einmal gesagt: »Mit deinen Kniescheiben kann man Brot schneiden.« Der Ganker war in der zu üppigen Figuren neigenden Familie aus der Art geschlagen. »Von wem er das nur hat?«, wurde immer wieder gefragt. Und hinter dieser Frage lauerte eine andere Frage, die alle in der Familie umtrieb, die Frage nach seinem Vater. Seine Mutter schwieg auch nach dreißig Jahren beharrlich.

Selbstverständlich gab es immer wieder Gerüchte oder besser ein Gerücht, denn alles mündete in der zwar geflüsterten und doch hörbaren Vermutung, dass Onkel Claudius sein Vater wäre. Das Wort Inzest hatte ihn durch seine ganze Kindheit begleitet und er hatte lange nicht begriffen, was es bedeutete. Seine Mutter Claudia und ihr Cousin Claudius waren gemeinsam aufgewachsen, eine Sandkastenfreundschaft, nein, eine Sandkastenverwandtschaft, die bis zum heutigen Tag gehalten hatte. Claudius hatte ihn umsorgt wie einen Sohn. Das war keine Floskel, sondern die Wahrheit. Er war mit ihm auf den Spielplatz gegangen, ins Schwimmbad, in den Zirkus, hatte ihm bei den Hausaufgaben geholfen, seine Geburtstage vorbereitet, die ganze Palette aus Gutenachtgeschichte – Sommerurlaub – Wirhabenunslieb. Die wenigsten Kinder in seiner Klasse hatten einen derart verständnisvollen Vater. Und doch. Claudius war immer nur der Ersatz für ein Phantom gewesen.

Benedikt drückte seine Zigarette auf der Fensterbank aus und warf die Kippe in den Kasten an der Hauswand. Ein Briefkasten für Zigarettenkippen, das hatte er sich in Irland abgeguckt. Auf dem Verkaufstresen stand ein Glas mit Himbeerbonbons wie eh und je seit Gretas Zeiten. Grünschimmernd, etwas bauchig mit Glasdeckel, das Benedikt immer wieder neu befüllte. Auf den wenigen Fotos, die es von der Geschäftseröffnung gab, war es deutlich zu erkennen, gleich neben der Registrierkasse mit der großen Kurbel.