Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

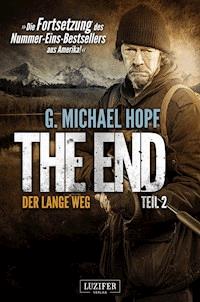

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The End - Gordon Van Zandt

- Sprache: Deutsch

Nur sechs Wochen sind vergangen, seit ein Super-EMP-Angriff die Vereinigten Staaten verwüstete, aber schon hat sich das Leben dramatisch verändert. Das Land hat sich zu einem Ödland mit hungernden Menschen und marodierenden Banden gewandelt. Millionen Menschen sind gestorben und weitere Millionen leiden … ein Ende ist nicht absehbar. Nach den chaotischen Wochen des Zusammenbruchs befinden sich Gordon, Samantha, Sebastian, Cruz und Barone nun auf der Suche nach einer neuen Heimat - einem Ort, der Sicherheit und Zukunft verspricht. Doch eines ist gewiss: Der lange Weg wird seinen Tribut von ihnen allen fordern. ---------------------------------------------------------- "Eine Geschichte mit Wendungen, wie sie überraschender nicht sein können. Ein tiefer Blick in die wahre - die düstere - Seele einer selbstverliebten Nation am Abgrund ihres Seins." Wer Bock auf Apokalypse, Endzeit und Survival of the Fittest mal ganz ohne Zombies hat, der ist mit diesem erschreckend realistisch anmutenden Schmöker bestens bedient. [Lesermeinung] Die spannende Geschichte geht weiter in: THE END 3 - ZUFLUCHT

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Sammlungen

Ähnliche

Impressum

überarbeitete Ausgabe

ISBN EPUB: 978-3-943408-60-7

Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Danksagung

›Den Freund in meinem Gegner weiß ich stets am höchsten zu schätzen. Ich kann mich besser auf diejenigen verlassen, die mir dabei halfen, das Drangsal meiner finsteren Stunden zu überwinden, als auf jene, die sich allzu gern mit mir im Licht meines Erfolges weiden.‹Ulysses S. Grant

In meinen Büchern zitiere ich Menschen, die weiser und schlauer sind als ich. Manchmal, wenn mir die Worte fehlen, spiegelt nichts meine Gefühle treffender wider als ein schlichtes Zitat. Wir alle erleben Zeiten, in denen es schlecht um uns bestellt ist oder einfach nicht rund laufen will. Sie gehören zum Menschsein. Dass man sich selbst entdeckt und herausfindet, welche wirklichen Freunde man hat, geschieht just in solch herben Situationen. Ich glaube, wir können aus allen Herausforderungen im Leben eine Lehre ziehen. Ich persönlich habe schon viele Lektionen gelernt, und wie mein lieber Vater sagen würde: »Sie formen den Charakter.« Ich möchte zwei besonderen Menschen danken, die meiner Familie beistanden, als wir jemanden brauchten.

15. Oktober 2066

Olympia, Washington, Republik Kaskadien

Haley strich wiederholt über die glatte Oberfläche des Kompasses. Es beruhigte sie, ihn in der Hand zu halten, nachdem sie fast eine Stunde lang über ihre Eltern und das Leben in San Diego nach dem Zusammenbruch gesprochen hatte. Der Kompass spendete ihr Trost und stellte eine Verbindung zu ihrer Familie her, von der sie jetzt weit entfernt war. Sie wusste, John war kein Dummkopf, und hatte den Faden wieder aufgegriffen, nachdem sie seiner direkten Frage nach Hunter zuvor ausgewichen war. So zögerte sie, ins Wohnzimmer zurückzukehren, denn sie wollte sich seiner Frage nicht stellen, die Zeit des langen Weges nicht erneut durchleben. Wenngleich sie ihm versichert hatte, sie wollte darüber reden, bereute sie die Entscheidung nun. Die Reise nach Idaho war anstrengend gewesen und zu einer jener Lebensphasen geworden, die ihrem Vater zufolge jeder durchlebte, der einen Neubeginn suchte. Letztlich fand Haley, sie habe es lange genug herausgezögert, also legte sie den Kompass zurück in die kleine Truhe und trat auf den Flur. Sie hörte John mit den Kameraleuten lachen. Ihr Gekicher hallte über den nackten Holzfußboden durch die spärlich möblierte Wohnung. Sie dachte bei sich, dass diese Männer wirkliche Entbehrungen gar nicht kannten. Für sie drückte das Gelächter die Unschuld und Arglosigkeit der letzten Jahre aus. Sie verübelte es ihnen nicht, denn daran, dass sie später geboren waren, trugen sie keine Schuld. Dessen ungeachtet aber hegte sie einen gewissen Groll gegen all jene, die sich an den Früchten der Arbeit von ihr und ihren Eltern erfreuten, ohne den Preis zur Kenntnis zu nehmen, den sie dafür gezahlt hatten. Der Große Bürgerkrieg war der Mehrheit ziviler Unruhen, die sich im Laufe der Geschichte ereignet hatten, nicht unähnlich. Brutalität und Härte kennzeichneten ihn, doch ein Unterschied hob ihn von allen vorangegangenen ab: Es galten keine Regeln der Kriegsführung. Die Zerwürfnisse, die sich unter den jüngsten Generationen von Amerikanern aufgetan hatten, wurden tiefer und folgenschwerer. Sobald der letzte Faden, der das Land zusammengehalten hatte, in jenem Moment 52 Jahre zuvor durchtrennt wurde, dauerte es nur wenige Tage, bis die Menschen sich gegenseitig in Stücke rissen. Haley war seinerzeit erst fünf gewesen; sie hatte das typische Leben eines Kindes zu Beginn des 21. Jahrhunderts nie erfahren. Es gab sie nicht mehr, die Geburtstagsfeiern mit maßlos viel Kuchen und Eiscreme, die Heiligabende mit Dutzenden von hübsch verpackten Geschenken, und auch die Unschuld war dahin. Sie sah sich gezwungen, rasch erwachsen zu werden und auch dementsprechend zu handeln. Obwohl ihr Vater sein Bestes gab, sie vor den Gräueln abzuschotten, während sie in Rancho Valentino lebten, konnte er den Sittenverfall nicht von ihr fernhalten, als sie sich auf den Weg nach Idaho machten. Sie betrat das Wohnzimmer, blieb stehen und schaute die Männer einfach nur an. Keiner unter ihnen bemerkte sie, da sie in ihr Geplänkel vertieft waren. Sie räusperte sich laut und sagte: »Ich bin bereit, falls Sie es auch sind.« »Großartig!«, erwiderte John und sprang auf. Er war überrascht, sie zu sehen, und fühlte sich leicht betreten, weil er nicht wusste, wie lange sie schon dastand, und das Thema, über das sie sich unterhalten hatten, nicht unverfänglich gewesen war. Haley setzte sich wieder in ihren Sessel. Nachdem sie die Falten ihres Rockes glatt gestrichen hatte, wartete sie nachdenklich ab. John wuselte herum und schnappte sich flugs den Schreibblock, auf dem er sich Notizen gemacht hatte. Dann nahm er ihr gegenüber Platz und sagte: »Verzeihung, eine Sekunde.« »Lassen Sie sich Zeit«, beschwichtigte Haley. »Ich würde gern bei Ihrer Reise nach Idaho anfangen. Ich habe den Eindruck, auf dem Weg dorthin sei eine Menge passiert und halte sie für einen guten Ausgangspunkt.« »Sehr wohl.« Haley schlug die Hände fest zusammen, um nicht nervös am Rock oder ihren Ärmeln zu nesteln. »Allerdings hätte ich vorab noch eine Bitte an Sie.« »Nur zu.« »Bis heute wusste ich nichts davon, dass Sie einen Bruder hatten. Entschuldigen Sie, dass ich nicht gründlich recherchiert habe, aber Sie zeigten sich genauso wie Ihr Vater und Ihre Mutter sehr reserviert, Einzelheiten aus Ihrer Vergangenheit preiszugeben.« John drehte seinen Kugelschreiber zwischen den Fingern. »Die Sache ist die: Wir sind von meinem Bruder umgeben. Wie viele Orte in Olympia tragen den Namen Hunter?«, fragte Haley. John hielt inne, um zu überlegen. »Sie haben recht; das war mir vorher überhaupt nicht bewusst … Was geschah mit Ihrem Bruder?« »Er kam ganz nach meinem Vater, was sein Bestreben anging, die Familie zu verteidigen. Er nahm das ziemlich ernst.« Haley unterbrach sich und sah auf den Boden. Ihr Tonfall veränderte sich. Sie löste die Hände voneinander und fing wieder an, über die Falten ihres Rocks zu streichen. John, der ihr Unbehagen bemerkte, entschied sich dafür, der Unterhaltung eine andere Richtung zu geben. »Haley, wenn Sie Lust dazu haben, lassen Sie uns doch über die Reise nach Idaho sprechen.« »Er war ein guter Junge«, ergänzte sie flüsternd. »Was meinten Sie?«, hakte John nach und neigte sich ihr zu.

8. Januar 2015

›Wir müssen dem Weg folgen, der zu unseren Ängsten führt.‹John Berryman

Barstow, Kalifornien

»Lauf, Haley, lauf!«, rief Gordon. Sie stand starr vor Schreck da. Nie zuvor hatte sie mit angesehen, wie ein Mensch verbrannte. Und jetzt schaute sie zu, wie Flammen über Candace Pomeroys Rücken tänzelten, während sie langsam von ihrem Wagen fortkroch. »Hunter, nimm deine Schwester bei der Hand und lauf dort hinüber!« Gordon zeigte auf eine abschüssige Stelle am Fahrbahnrand, die zu einem schmalen Wasserdurchlauf führte. Dieser war gerade groß genug, um den Kindern Schutz zu bieten. Hunter rannte zu Haley hinüber und packte sie unwirsch, sodass sie ihren kleinen Teddybären fallen ließ. »Nein, Mr. Woods!«, schrie sie. »Nicht, Haley, wir müssen weg!«, brüllte Hunter sie an. Ihr Konvoi stand unter Beschuss, von mehreren versteckten Positionen aus, die entlang der Straße lagen. Für Gordons Trupp gab es wenige Möglichkeiten, in Deckung zu gehen. Zu beiden Seiten der Straße erstreckte sich flaches Wüstenland mit vereinzelten Kreosotbüschen. Selbst ihre Fahrzeuge boten wenig Schutz, wie Pomeroys Auto bewies. Der anfängliche Kugelhagel hatte genau auf den Tank abgezielt, sodass der Wagen in einem Feuerball explodiert war. Hunter zerrte seine Schwester in den engen Wassertunnel. Gordon duckte sich mit Nelson hinter seinen Pick-up. Kugeln schlugen in den Wagen ein und ließen ihre Ohren klingeln. Als Gordon versuchte, übers Dach zu schauen, brach eine weitere Salve über ihn herein. »Fuck!«, fluchte er frustriert und sah sich nach Samantha um, konnte sie aber nirgends entdecken. »Was sollen wir tun?«, fragte Nelson. Er zuckte mit jedem Treffer ins Blech zusammen. Das brennende Auto der Pomeroys hüllte alles in schwarzen Qualm ein. Gordon nutzte das als Deckung und rannte zum Jeep. Holloway hatte ihn gefahren, war aber ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt. Gordon sprang auf die Ladefläche und fasste die Griffe des Maschinengewehrs vom Kaliber .50, das dort montiert war. Ohne weitere Zeit zu verlieren, betätigte er den Abzug und zielte dabei auf die Positionen, von denen er glaubte, verdeckte Stellungen ausgemacht zu haben. Sand und Steine flogen in die Luft. Gordon brüllte vor Wut. Er brauchte zwar jeweils nur wenige Sekunden, um die Unbekannten im Hinterhalt außer Gefecht zu setzen, feuerte aber weiter, bis ihm die Munition ausging. Als das Gewehr nur noch klickte, rührte sich nichts mehr an der Straße, Gordon wollte es jedoch nicht darauf ankommen lassen. Er klemmte sich hinters Steuer und startete den Jeep. Als er losfahren wollte, kam Holloway auf ihn zugelaufen. »Wo zum Teufel hast du gesteckt?«, rief Gordon hörbar verärgert. »Bei meiner Familie«, antwortete Holloway rundheraus, ohne sich von Gordons Grobheit einschüchtern zu lassen. »Komm, wir müssen nachsehen, ob diese Wichser wirklich tot sind«, drängte Gordon. Holloway stieg ein, Gordon trat aufs Gas. Als sie sich auf Höhe des ersten Verstecks befanden, sprang er hinaus und hastete darauf zu. Er entdeckte zwei tote Männer, niedergestreckt vom MG. Nachdem er zu Fuß zur zweiten Position weitergelaufen war, bot sich ihm ein ähnliches Bild, doch an der dritten lebte noch ein Mann. »Hier ist ein Verwundeter!«, rief Holloway. Gordon fuhr mit dem Jeep vor und sprang hinaus, lief zu dem Verletzten und zückte seine Pistole, um sie dem Mann an den Schädel zu halten. »Seid ihr noch mehr?« Der Mann sagte nichts. Er hustete Blut. »Antworte, du Dreckschwein!«, brüllte Gordon und drückte die Mündung fest gegen seine schweißnasse Stirn. Hinter ihm ertönten Schreie. Er stand auf und drehte sich um. Die Stimmen wurden von neuerlichem Gewehrfeuer übertönt. Er sah Menschen herumlaufen, doch der dichte Qualm verhinderte, dass er erkannte, was genau passierte. Gordon ging einen Schritt vorwärts, ehe er sich des Verwundeten entsann. Er drehte sich noch einmal um, zielte und schoss. »Ich hab Angst. Wo sind Mama und Daddy?«, jammerte Haley. Hunter antwortete nicht. Er sah, dass aus der Wüste mehrere Männer auf den Wagenzug zumarschierten. Haley stieß einen lauten Schrei aus, und hörte dann nicht mehr damit auf. »Pscht, Haley! Sei leise!«, befahl Hunter. »Ich kann nicht, ich kann nicht! Ich hab Angst«, wiederholte sie unbeherrscht. Ihr Körper zitterte. »Mama und Daddy sind bald zurück, versprochen.« »Was ist, wenn sie tot sind, wenn Mama und Daddy nicht mehr leben?« »Haley, du musst still sein.« Die nahenden Männer gaben weitere Schüsse ab. Haley kreischte. Hunter hielt ihr den Mund zu. »Hör jetzt auf«, zischte er. Sie schaute ihm in die Augen und beruhigte sich etwas, weinte aber weiter. Hunter blickte über seine Schulter. Die Männer sah er nicht mehr, aber nach wie vor hörte er ihr Feuer, das vom Konvoi erwidert wurde. Er war neugierig und wollte wissen, wohin die Kerle verschwunden waren, also kroch er zurück zum Einstieg des Tunnels. »Nein, halt. Wo willst du hin?«, rief ihm Haley hinterher. »Psst! Ich schau nur nach, wohin die Männer gegangen sind.« »Bitte lass mich nicht allein.« »Ich guck doch nur!« Da fing Haley wieder lauthals zu heulen an. Hunter hielt inne und kehrte zu ihr zurück. Er nahm sie in den Arm und versicherte ihr, dass alles gut werde. Aus seiner Hosentasche zog er einen Silberkompass heraus und gab ihn ihr. »Hier, nimm. Dad hat ihn mir geschenkt. Er meinte, dass mir damit nichts geschehen kann, und jetzt gebe ich ihn dir, damit er auch auf dich aufpasst.« Sie nahm den Kompass mit zitternden Händen entgegen und schaute ihren Bruder mit großen Augen an. Er lächelte. »Ich bin wirklich sofort zurück.« Dann kroch Hunter bis zum Ende des Wasserdurchlaufs und spähte vorsichtig in beide Richtungen hinaus. Einer der Fremden stand direkt neben dem Tunnel. Als Hunter ihn erblickte und sich zurückziehen wollte, wurde er gepackt und hinausgezogen. Er wehrte sich und trat aus, konnte dem Mann aber nicht entrinnen. Nach einem Schlag ins Gesicht verlor er das Bewusstsein. Haley schrie abermals, da sie spürte, dass ihrem Bruder etwas zugestoßen war. Der Mann schaute in den Tunnel und sprach: »Komm her, Mädchen.«

USS Makin Island vor der südkalifornischen Küste

Sebastian war mit seiner Geduld am Ende. Mit jedem weiteren Tag, der verging, ohne dass man ihn aus seiner kalten, grauen Zelle entließ, wurde er wütender und unruhiger. Zu wissen, dass sein Bruder nur 20 Meilen entfernt wohnte, machte das Warten umso schlimmer. Nachdem er Tausende Meilen zurückgelegt und eine Menge Widrigkeiten überstanden hatte, war es ihm unerträglich, jetzt festzusitzen. Seit er drei Tage zuvor mit Gunny nach oben gegangen war, hatte er kein Tageslicht mehr gesehen. So gerecht man ihn auch behandelte, es fühlte sich doch wie Folter an. Einen Vorteil zog er indes aus der Warterei: Er konnte einen Plan schmieden. Gunny hatte ihm erlaubt, eine Karte, Papier und einen Stift zu bekommen. Damit zeichnete er unterschiedliche Strecken nach und markierte Wegpunkte. Wohl wissend, dass es übel enden mochte, die Highways zu nehmen, zog er Landstraßen und Pfade durch die freie Wildnis in Betracht, um nach Carmel Valley zu gelangen. Sechs Wochen waren seit den Anschlägen vergangen, und die letzten Neuigkeiten bezüglich San Diego hatte er vor mehreren Tagen erhalten. Lapidar gesprochen herrschte Chaos in der Stadt. Die Villista-Miliz besetzte mittlerweile weite Bezirke, und Marineeinheiten, die an Land gegangen waren, um ihre Verwandten einzusammeln, wurden in Kampfhandlungen verstrickt. San Diego sichern zu wollen lag Barone fern, obschon er nicht dulden wollte, dass organisierte Banden seinen Männern das Leben schwer machten. Deshalb attackierte und zerstörte er viele Hochburgen und Lager der Villistas. Sebastian wusste zu schätzen, was Barone tat, um die Überlebenschancen der eigenen Leute zu erhöhen. Das willkommene Klicken eines Schlüssels, der die Tür aufsperrte, hallte von den Zellenwänden wider. Sebastian hielt inne und schaute auf. Die breite Metalltür öffnete sich, Gunny trat herein. Sebastian stand auf. Er freute sich, den Mann zu sehen, weil sein Erscheinen in Aussicht stellte, dass man ihn freilassen würde. »Van Zandt, wie läuft's?« »Ganz gut, Gunny.« »Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören?«, fragte Gunny. Er hatte sich mit verschränkten Armen vor ihm aufgebaut. Sebastian machte vor lauter Erwartung große Augen. Er traute sich nicht, nach der schlechten Nachricht zu fragen, wollte sich die Gute aber bis zuletzt aufsparen. »Die Schlechte zuerst.« »Tja, Corporal, San Diego ist die reinste Hölle. Dort geht's schlimmer zu als 2004 in Falludscha.« »Das konnte ich mir schon denken«, erwiderte Sebastian. »Nun weiß ich nicht, ob es in Anbetracht dieser Aussicht gute Neuigkeiten sind, aber wir brechen bald auf. Du also auch. Der Colonel will, dass alle Inhaftierten bis eins-sechshundert von Bord gegangen sind. Du kriegst also endlich, was du dir gewünscht hast, Corporal. Dein geliebtes Kalifornien wartet auf dich. Jetzt pack dein Zeug zusammen und komm mit mir.« »Jetzt mal halblang!« Darauf war Sebastian nicht gefasst gewesen. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte er sich im Selbstgespräch noch darüber beschwert, dass er so lange warten musste, nun brachte ihn der Gedanke aus der Fassung, sich wirklich ins Getümmel schlagen zu müssen, dem er in San Diego entgegensah. »Nichts da, Corporal«, rief Gunny. »Pack deinen Krempel. Da oben wartet ein Vogel auf dich und das übrige Gesindel.« Sebastian trug nervös die wenigen Sachen zusammen, die ihm gestattet worden waren, und folgte Gunny durch die engen Gänge, die zum Flugdeck führten. »Bekomme ich alles, was du mir im Vorfeld versprochen hast?«, fragte er. »Keine Sorge, Corporal; wir sind keine Unmenschen und geben euch genug, um über die Runden zu kommen.« »Danke.« Als sie an Deck gingen, wurde Van Zandt bewusst, dass er vielleicht weder dieses Schiff noch Gunny je wiedersehen würde. Ein Anflug von Nostalgie überkam ihn. Er wünschte sich aufrichtig, die Dinge wären anders gelaufen, konnte jedoch keinem Weg folgen, wie ihn Barone eingeschlagen hatte. Gunny begleitete ihn bis zur Rampe und klopfte ihm auf den Rücken. »Das wär's dann, Van Zandt. Ich habe dich zuerst hochgebracht; eine Handvoll weiterer Marines werden diesen Flug ohne Wiederkehr mit dir antreten. Ich wollte, dass du dir vor allen anderen einen Überblick über die Sachen an Bord verschaffst.« Er zeigte auf den Helikopter. »Danke dir, Gunny«, entgegnete Sebastian und streckte seine Rechte aus. Gunny schaute zögernd auf die Hand, nahm sie aber letztlich doch und schüttelte kräftig. »Verdammt, Van Zandt, ich hätte dich wirklich gern bei uns behalten, aber nein, du musstest dich gegen uns wenden. Hör zu, ich könnte dich nicht ohne ein paar Annehmlichkeiten und eine Überraschung gehen lassen. Schnapp dir die Tasche mit dem schwarzen Gurt an der Oberseite.« »Roger.« Die beiden ließen einander nicht los. »Falls du deinen Bruder findest, was ich hoffe, grüß ihn von Smitty, okay?« »Werde ich, Gunny.« Sie schauten einander noch einen kurzen Moment an, bevor sich Sebastian abwandte und den Hubschrauber bestieg. An den Riemennetzen beider Bordwände reihten sich Rucksäcke mit Gewehren. Über den Daumen gepeilt zählte er ein Dutzend, was ihm ein wenig Zuversicht gab. Vielleicht konnte er einige der Männer überreden, sich ihm anzuschließen. Als er die Tasche entdeckte, die Gunny erwähnt hatte, nahm er neben ihr Platz. Sie ließ sich nicht ohne Weiteres hochheben, da sie bestimmt 30 Kilogramm wog, doch er wollte sehen, welche Überraschung Smith für ihn eingepackt hatte, also öffnete er sie und begann, darin zu kramen. Er fand die übliche Ausrüstung eines Infanteristen: Einmannpackungen, Zelt und Dosenöffner, Streichhölzer, Plane und Poncho, Ersatzschnürsenkel und ein zweites Set Kleidung, ein Seil, einen Kompass sowie eine Taschenlampe nebst zusätzlichen Batterien, ein KA-BAR-Messer, 5,56mm-Zusatzmunition und zwei Schachteln für die 9mm. Nicht zu vergessen vier Granaten, je zwei Sprengbomben und Zigaretten. Gerade als er annahm, die Granaten seien die Überraschung, fühlte er etwas am Boden. Als er es herauszog, wusste er sofort, dass es sich einmal als nützlich erweisen würde: ein Nachtvisier mit Reservebatterien. Da er die anderen kommen hörte, verstaute er alles wieder und schloss die Tasche. Er prüfte sein Gewehr und zog das Schulterhalfter für die 9mm über, während die anderen ihre Plätze einnahmen. Als alle Platz genommen hatten, schaute Sebastian, ob er jemanden von ihnen kannte, doch keiner der Männer war ihm je begegnet. Nicht, dass es etwas bedeutete, doch irgendwie hatte er gehofft, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Zuletzt stieg der Mannschaftsführer ein und schloss die Rampe. Als sich die Triebwerke des CH-53 zu drehen begannen, blickte Sebastian auf seine Zeit bei den Marines zurück. Er liebte das Korps, weshalb ihn die Art und Weise schmerzte, wie er es verlassen musste. Beim Abheben sagte er sein gewohnheitsmäßiges Gebet auf, das ihm diesmal besonders am Herzen lag. Dann blickte er aus dem Fenster hinunter aufs Schiff. Er wünschte seinen Kameraden aus dem Bataillon das Beste, auf dass sie Frieden fanden, wo auch immer sie sein mochten. Während er es sich auf dem Sitz bequem für die kurze Reise machte, stellte er sich vor, was ihn in San Diego erwarten würde. Er fürchtete sich zwar, schöpfte aber Trost aus der Gewissheit, seine Odyssee endlich abzuschließen. Wenn nun bloß Gordon und seine Familie noch lebten …

Cheyenne Mountain, Colorado

»Nichts?Nichtsist keine Antwort, sondern bedeutet Ausflucht!«, wetterte Julia gegen Cruz und Dylan. »Sich einfach so aus der Affäre ziehen!« »Mrs. Conner, bitte begreifen Sie, dass wir gegenwärtig nichts unternehmen können, bis wir weitere Neuigkeiten erhalten.« Cruz versuchte, sich in geruhsamem Ton verständlich zu machen. »Hören Sie mir gut zu, Andrew. Sie sind der beste Freund meines Mannes und Vizepräsident. Sie müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit Soldaten losschicken, die ihn suchen.« »Wir wissen nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt, Julia«, schob Cruz vor. »Verstehen Sie doch bitte.« »Alles, was Sie zu bieten haben, sind Entschuldigungen – ich möchte Ergebnisse sehen!« »Mrs. Conner, hören Sie doch bitte auf den Vizepräsidenten«, warf Dylan ein. Julia hielt ihm einen erhobenen Zeigefinger vor. »Wagen Sie es nicht, mir zu sagen, was ich tun und lassen soll. Ich habe mir das lange genug angehört. Drei Tage ist es jetzt schon her, und nichts hat sich bewegt. Sie alle sitzen nur herum und reden. Genau das hasste Brad an dieser Gruppe: Däumchen drehen und diskutieren.« »Julia, wir haben zu wenige Männer und können sie nicht einfach von Tür zu Tür ziehen lassen«, gab Cruz zu bedenken. »Und ob Sie das können. Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie jedes Gebäude von hier bis zu der Stelle durchsuchen, an welcher er verschwunden ist, doch wenigstens dort sollten Sie Truppen hinschicken.« »Das haben wir versucht, aber wir wurden von einer Übermacht zurückgedrängt«, erwiderte Cruz. »Wir versuchten es sogar mit kleineren Einheiten von nur zwei Mann; keiner von ihnen ist zurückgekommen.« »Stehen uns denn hier keine Mittel zur Verfügung, um etwas zu tun? Sind wir wirklich so machtlos?«, fragte Julia hilflos. Das ständige Hin und Her mit Cruz ermüdete sie in zunehmendem Maße. »Wir erhalten bald Nachschub, und bis diese Männer eintreffen, haben wir einen Plan.« Julia sah müde und enttäuscht aus. Schließlich ließ sie sich am Tisch nieder. Das Warten nahm sie sowohl körperlich als auch emotional mit. Conner war seit drei Tagen verschwunden. Cruz hatte einen Suchtrupp ausgesandt, doch dieser war von Ortsansässigen beschossen worden. Da sie Verstärkung benötigten, hatte er selbige bei mehreren Militärbasen angefordert, die noch intakt waren. Mit nur zwei funktionsfähigen Flugzeugen würde es eine Zeit lang dauern, bis sie den Nachschub eingesammelt hatten. »Julia, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage: Könnte ich Brad zurückholen, würde ich es tun, aber wir sind momentan angreifbar. Ich treffe meine Entscheidungen so, wie auch er handeln würde«, beteuerte Cruz. Er setzte sich neben sie. Julia hob ihren Kopf und entgegnete: »Danke. Sie haben recht. Brad würde das große Ganze in Betracht ziehen, und wäre die Suche nach jemandem heikel, sähe er davon ab.« Sie streckte eine Hand aus, und Cruz nahm sie in seine. Er drückte etwas fester zu, als er sagte: »Ich werde nicht ruhen, bis wir ihn finden, bitte vertrauen Sie mir; ich werde ihn aufspüren.«

Barstow, Kalifornien

Haley brüllte. Sie war starr vor Angst, bewegte sich nicht. Jedes Mal, wenn der Mann versuchte, sie zu fassen, schrie sie lauter. »Komm her«, lockte er erneut. Als seine Hand ihre Schuhe streifte, erwachte sie aus ihrer Starre und trat nach ihm. Dabei schaute sie in seine dunklen Augen; sein unrasiertes Gesicht war fettig und mit Dreck verklebt. Schweiß perlte von seiner Stirn, und der Gestank mehrerer Wochen ohne Hygiene wehte ihr entgegen. Er wusste, dass nur noch wenige Zoll fehlten, also zwängte er sich ein Stück weiter in die Enge des Tunnels. »Komm schon, verflucht«, brüllte er. Seine Stimme prallte von den Wänden des Durchlaufs ab. Haley wehrte sich weiter mit den Füßen und vergrößerte den Abstand zu ihm. Als sich der Mann noch tiefer in den Tunnel wagte und abermals nach ihr griff, gelang es ihm: Er packte einen Knöchel und zog sie zu sich. Haley wehrte sich verzweifelt, doch er hielt sie fest. Tränen panischer Angst strömten über ihre Wangen, während er sie näher und näher zog. Plötzlich erschlaffte sein Griff, und er wurde ruckartig aus dem Tunnel gezogen. Nun, da sein breiter Oberkörper nicht mehr drinsteckte, fiel Sonnenlicht durch die Öffnung. Haley sah, wie Nelson sein Messer in die Brust des Mannes rammte. Er stach ohne Unterlass auf ihn ein. Sobald er die Klinge herauszog, um auszuholen und erneut zuzustoßen, spritzte dunkles Blut über den Mann und ihn selbst. »Verrecke, du Dreckschwein!«, schrie er wie von Sinnen. Haley starrte sie an. Sie stand unter Schock und zitterte unkontrolliert. Dann erschien noch jemand an der Öffnung. Sie erkannte nicht, wer es war, doch dann hörte sie eine bekannte, beruhigende Stimme von den Tunnelwänden widerhallen. »Komm zu mir, Liebes. Ich bin es, Mama. Komm her, Schatz.« Haley zögerte kurz, bevor sie hinauskroch und in die warmen Arme ihrer Mutter fiel. Samantha drückte sie an sich und flüsterte: »Ist gut, Liebes. Alles wieder okay.« Das Kind vergrub sein Gesicht an ihrer Schulter und weinte. Als Haley eine Sekunde lang aufschaute, sah sie Eric vor Hunter knien, der immer noch nicht zu sich gekommen war. Dann übertönte eine zweite willkommene Stimme alle anderen: »Hunter, Haley!«, rief Gordon. »Hier!«, erwiderte Samantha. Gordon rannte zu ihnen und umarmte sie beide. Als er Hunter am Boden liegen sah, lief er schnell zu ihm. »Was ist mit meinem Jungen?«, fragte er Eric. »Ich weiß nicht genau. Als wir herkamen, lag er bereits hier.« Gordon beugte sich über seinen Sohn und hielt ein Ohr an seinen Mund. Die schwache Wärme des Atems kitzelte seine Wange. Als er anfing, den Kleinen zu untersuchen, fiel ihm ein blauer Fleck an seiner Stirn auf. Daraufhin besah er Arme und Brust. Nachdem er nichts weiter entdeckt hatte, drehte er ihn sacht auf die Seite. Da bewegte sich Hunter. »Hey, Großer«, sagte Gordon sanft. Die Lider des Knaben flimmerten. »Dad?«, brachte er benommen hervor. »Ja, ich bin hier. Alles ist gut.« »Hab Kopfweh«, sagte Hunter und fasste sich an die Stirn. »Hast du noch etwas?« »Nein.« Hunter stockte. »Haley. Wo ist Haley?« »Ihr geht es gut, keine Bange«, versuchte Gordon ihn zu beruhigen. »Ich wollte sie beschützen, aber der Mann war zu stark … tut mir leid.« »Nein, sag das nicht. Es war meine Schuld. Ich hätte bei euch sein sollen.« Gordon hob Hunter auf die Beine und sah Samantha an. Gemeinsam brachten sie ihre verstörten, verletzten Kinder zurück zum Wohnanhänger. Gordon hatte sich nach Kräften bemüht, seine Kinder vor den Schrecknissen der neuen Welt zu bewahren, doch jetzt waren sie ohne Vorwarnung darauf gestoßen. Er schwor sich, sie nie wieder schutzlos allein zu lassen. Dieser Vorfall sollte ihm eine Lehre sein. Nun war es an der Zeit, den Knaben wie den jungen Mann zu behandeln, zu dem er heranwuchs.

Tijuana, Mexiko

Pablo Juarez saß im weichen Ledersessel des hübsch eingerichteten Büros seines Vaters. Er lehnte sich zurück und betrachtete die Decke. Sein Blick schweifte an den handgeschlagenen Balken entlang zu den Stellen, an welchen sie die aufwendig verschnörkelten Wandpolster trafen. Blendete man Sicherheitskameras, Computer und andere Spuren von Technik aus, hätte man es für einen Raum im Schloss zu Versailles halten können. Sein alter Herr Alfredo war den feineren Dingen des Lebens zugetan und stellte ohne Rücksicht auf seine Finanzen sicher, dass er nur das Beste an Möbeln wie Staffage besaß. Dabei war es durchaus hilfreich, einer der größten Drogenbarone Mexikos zu sein, um sich in allen Belangen ausschließlich mit dem Allerfeinsten auszustatten. Pablo teilte diese geschmackvolle Ader nicht mit seinem Vater. Wonach er vor allem trachtete, war Macht. Alfredo hatte ihn aus San Diego zurückgeholt, um sich über die langfristigen Ziele seines Sohnes auszutauschen. Er gewährte Pablo freie Hand bei allem, was er zu tun gedachte, wollte ihm aber auch deutlich vor Augen halten, wer der Chef im Ring war. Pablo schaute auf seine Uhr. Alfredo war bereits eine halbe Stunde im Verzug. Ungeduldig stand Pablo auf und trat ans Fenster. Durch das dicke, kugelsichere Glas erkannte er nur verzerrte Formen in Grün und Blau. »Das ist doch Bullshit«, nörgelte er, nachdem er erneut auf die Uhr gesehen hatte. Er atmete tief aus und ging zur Tür. Gerade als er den goldenen Messingknauf umdrehen wollte, öffnete sie sich. Er machte einen Schritt zurück, sein Vater kam herein. »Ah, Pablo. Mein Junge.« Alfredo warf die Hände hoch, ehe er sich seinem Sohn zuneigte und ihn umarmte. »Schön dich zu sehen, Vater«, erwiderte Pablo und ließ die innige Umarmung über sich ergehen. »Wo wolltest du hin? Wir haben einen Termin, richtig?« Alfredo sah seinem Sohn in die Augen, nickte einmal und ging an ihm vorbei zu seinem Schreibtisch. »Du bist eine halbe Stunde zu spät, und ich muss zurück nach San Diego«, erklärte Pablo mit einem leichten Hauch von Verärgerung in der Stimme. »Ich bin nicht zu spät. Du warst eine halbe Stunde zu früh. Ich sagte halb vier, nicht wahr?« »Nein Vater, du hast drei Uhr gesagt«, erwiderte Pablo. Alfredo grinste und ließ sich auf seinem Schreibtischstuhl nieder. »Egal, jetzt bin ich ja da. Aber bitte, nimm doch Platz.« Er deutete auf den Sessel gegenüber dem Schreibtisch. Der junge Mann war aufgebracht, wusste aber um seinen Platz – auch innerhalb der Hierarchie. Er trat näher, um sich zu setzen. Alfredo beugte sich nach vorne, öffnete einen Humidor auf dem Tisch und nahm eine dicke Zigarre heraus. Während er sie zum Rauchen vorbereitete, fragte er: »Sag, Sohn, was hast du da oben im Norden vor?« Pablo beobachtete, wie präzise sein Vater das Ende der Zigarre abschnitt. Ohne zu zittern. Alfredo war penibel, wenn es um seine Rauchwaren ging und die Art, wie er sie konsumierte. »Entschuldige, möchtest du auch eine?« »Nein, danke sehr.« Er zündete sie mit einem Butangasfeuerzeug an, indem er sie vorsichtig in der blauen Flamme, drehte. Dabei saugte er immer wieder daran, und die orangefarbene Glut des Tabaks kräuselte sich mit jedem Zug. Alfredo atmete aus, paffte noch einmal und blies den Rauch gegen die angezündete Spitze der Zigarre. Pablo wusste, dass er gar nicht weiterzusprechen brauchte, ehe ihm wieder die volle Aufmerksamkeit seines Vaters zufiel, daher zögerte er, die vorige Frage zu beantworten. Alfredo lehnte sich entspannt auf seinem Stuhl zurück. »Was hast du also vor im Norden?« »Wir haben gerade die Möglichkeit, etwas zu tun, das uns bislang verwehrt geblieben ist, nämlich Macht und Einfluss zu gewinnen. Jetzt können wir zurückholen, was uns einmal gehörte.« »Wem gehörte?« Pablo stutzte. »Mexiko.« »Du tust, was du tust, für Mexiko – im Ernst? Seit wann bist du ein Patriot?« »Vater, das ist wirklich die Gelegenheit, um es über die Drogen hinaus zu etwas zu bringen«, betonte Pablo hastig. »Du legst dich da oben also ins Zeug und hoffst dabei auf Ruhm für Mexiko?« Alfredo lachte. »Warum bin ich hier? Weshalb hast du mich herbestellt?« Alfredo beugte sich wieder nach vorne, stützte die Ellbogen auf den Tisch und blies eine dicke Rauchwolke in Pablos Richtung. »Mein Sohn, ich habe dich herbestellt, um genau zu erfahren, welche Pläne du verfolgst, und du willst mir weismachen, dich für die höheren Weihen unseres Landes einzusetzen?« »Diese Weihen könnten auch auf uns selbst abfärben.« »Pablo, mein Junge, wir haben alles, was wir brauchen. Was wir tun sollten, ist möglichst viel Reichtum anzuhäufen, um unser Leben angenehmer zu gestalten. Wärst du hier gewesen, hätte ich keine vier Wochen benötigt, um alles wieder zum Laufen zu bringen. Du gehörst hierher, nicht in den Norden, um Ärger zu stiften, und hast dich da in etwas verrannt, das du nicht gewinnen kannst – einen Krieg. Ich hörte, was vorgefallen ist, dass du viele Gefolgsleute und Vorräte verloren hast, als die Marines gelandet sind. Sogar hier mussten wir Verluste einstecken, weil sie dich bis zu uns verfolgt haben. Das gefällt mir nicht! Ich denke, die Sache ist dir über den Kopf gewachsen, und ich kann dein verantwortungsloses Verhalten nicht länger dulden.« »Vater, bitte hör mir zu …« »Nein, du hörst mir zu, Pablo. Ich brauche dich hier, damit wir das durchstehen. Glaubst du allen Ernstes, du kannst dich der US Army in den Weg stellen und die Oberhand gewinnen?« »Vater, bitte, wir haben eine realistische Chance«, beharrte Pablo. »Ich habe dich auf die renommiertesten Universitäten geschickt, du hattest von Kindesbeinen an die besten Lehrer und bist ein kluger Junge, aber was du gerade machst, ist dumm. Damit ist jetzt Schluss!« »Vater, so hör mich doch an!« Alfredo schlug mit der Faust auf den Tisch. »Nein, du hörst mich an, Pablo! Es ist vorbei! Dein Villista-Spielchen hat nun ein Ende. Jetzt geh, schau bei deinem Cousin Jose drüben in der Destillerie vorbei und vergiss nicht, deiner Mutter einen Besuch abzustatten. Sie vermisst dich.« Pablo wurde blass. Er wollte seinem Vater begreiflich machen, wie wichtig sein Kreuzzug war, kannte den Alten aber zugleich gut genug, um zu wissen, dass er größeren Erfolg hatte, wenn er gegen eine Wand anredete. »Ja, Vater«, sagte er schließlich, stand schnell auf und ging. Der kurze Weg vom Sessel zur Tür kam ihm ewig lang vor. Seine innere Stimme drängte ihn dazu, seinem Vater die Stirn zu bieten, bevor seine eher pragmatische Seite ihn zur Ruhe mahnte. Er wusste, dass er recht hatte; was er tat, mochte sich zu etwas Großem auswachsen. Würde man ihm freie Hand lassen, konnte er mehr erreichen und mächtiger werden als sein Erzeuger. Er besaß das Zeug zu viel mehr, als bloß ein Drogenkartell anzuführen. Er eignete sich zum Herrscher über ein neues Imperium.

San Diego, Kalifornien

Die Marines schnappten sich ihre Rucksäcke und trotteten langsam aus dem Hubschrauber. Ihr Absetzpunkt war der Strand von Oceanside. Sebastian kannte die Gegend und rechnete sich aus, dass er mehrere Tage benötigen würde, bis er Gordons Haus erreichte. Als er den Ausstieg erreichte, hielt ihn der Mannschaftsführer zurück. »Hierbleiben!«, brüllte er ihm ins Ohr. Der Lärm der Rotoren und des Motors machte das Reden schwierig. »Warum? Was ist los?«, fragte Sebastian und schaute verwirrt drein. Draußen gingen die anderen bereits ihrer Wege. Er hatte keine Gelegenheit bekommen, mit irgendeinem von ihnen zu sprechen, um herauszufinden, ob sie Willens waren, ihn gen Süden zu begleiten. »Hören Sie, ich muss los und die Jungs was fragen.« »Hinsetzen, dort drüben«, befahl der Mannschaftsführer und zeigte an die Bordwand hinter Sebastian. Da er unsicher war, entschied er sich, besser auf den Vorgesetzten zu hören und nahm Platz. Noch während die Rampe wieder eingeholt wurde, hob der Helikopter ab. Sebastian streckte sich zur Seite aus und zupfte den Mannschaftsführer am Ärmel. »Wohin bringen Sie mich?«, fragte er. Der Mann hob einen Zeigefinger, um ihm zu verstehen zu geben, er solle sich noch eine Sekunde gedulden. Ein Blick aus dem Fenster bestätigte Sebastian, dass sie gedreht hatten und jetzt nach Süden flogen. Der Mannschaftsführer wandte sich ihm zu. Sebastian war erstaunt, als ihm ein Kopfhörermikrofon in die Hand gedrückt wurde. Er nahm es entgegen und setzte es auf. »Hier Corporal Van Zandt«, sprach er hinein. »Guten Tag, Corporal, hier spricht First Lieutenant Wasserman. Gunny Smith bat uns, Sie dorthin zu bringen, wo Sie es wünschen.« Sebastian staunte nicht schlecht über Gunnys Entgegenkommen. Er starrte den Mannschaftsführer mit großen Augen an. »Corporal, sind Sie noch da?«, fragte Wasserman. »Oh – ja, Sir. Nun … fliegen Sie weiter in Richtung Süden. Wissen Sie, wo Carmel Valley liegt?« »Natürlich.« »Sir, am besten folgen Sie der Küste, bis der Highway 56 in Sicht kommt, und drehen dann nach Osten ab.« »Roger, Corporal. Ich hake dann nach, sobald wir diese Strecke einschlagen«, versprach Wasserman. Damit endete die Verbindung. Sebastian nahm das Headset ab und hielt es fest. »Wer hätte das gedacht?«, sagte er grinsend bei sich. Zu aufgeregt, um zu entspannen, drehte er sich um und schaute aus dem kleinen Fenster. Am Strand unter ihnen standen einzelne Häuser. Er wirkte verlassen. Wenngleich es schon dämmerte, war es immer noch hell genug für Jogger oder Spaziergänger, die sich üblicherweise nach der Arbeit hier einfanden, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Nachdem sie mehrere vertraute Orientierungspunkte passiert hatten, erkannte er eine Stelle wieder, die ihm sagte, dass sie bald nach Osten fliegen mussten: der lange Küstenabschnitt von San Elijo State Beach. Er setzte das Mikrofon wieder auf und sagte: »Lieutenant Wasserman, ich glaube, wir können bereits den Kurs wechseln. Ich werde Sie auf den richtigen Weg leiten.« »Roger, Corporal, sagen Sie mir, wohin ich fliegen muss.« »Am Ende der langen Uferbank in Richtung Südsüdost.« »Geht klar.« Er machte sich langsam Sorgen, weil die Sonne am Horizont verschwand. Bald würde es dunkel sein. Während der Pilot seiner Anweisung folgte und abdrehte, wechselte Sebastian auf die andere Seite des Hubschraubers, damit er die weiteren Wegpunkte bestimmen konnte. Er erblickte die Straße, auf die er gewartet hatte. Lomas Santa Fe würde ihn so weit nach Osten bringen, dass sie nur noch einmal nach Süden ausscheren mussten und bald direkt über Gordons Siedlung flogen. Wasserman ließ den CH-53 ein wenig an Höhe verlieren, sodass Sebastian eine Traube Menschen erkennen konnte, die sich eindeutig verschanzt hatten. Bei genauerem Hinschauen sah es so aus, als seien sie bewaffnet, und mit etwas Mühe gelang es ihm, zwei Personen mit Gewehren auszumachen. »Oh Shit, steigen Sie hoch, steigen Sie hoch!«, rief er ins Mikro. Wasserman antwortete nicht; mehrere Lichtblitze bestätigten, dass sie angegriffen wurden. »Lieutenant Wasserman, wir stehen unter Beschuss, passen Sie die Flughöhe an!« Immer noch keine Antwort, doch der Pilot begann den Anstieg. Sebastian ließ seinen Blick nicht vom Boden ab. Dort zeigten sich weitere Personen. Es blitzte erneut, gefolgt von lauten Einschlägen am oberen Rumpf des Helikopters. Der Helikopter stieg immer höher, bis er unter einer heftigen Erschütterung nach unten sackte, sodass sich Sebastian für einen Augenblick schwerelos fühlte, gegen die Borddecke gedrückt wurde und den Kopf stieß. Die Maschine beruhigte sich wieder, und der Fall wurde unterbrochen, bevor das Knattern des Motors ins Stottern geriet: ein vielsagendes Geräusch für alle Insassen. Sebastian, der auf dem Rücken lag, bekam ein ungutes Gefühl. Schwarzer Qualm drang von draußen ein. Als er sich hinknien wollte, wurde er abermals aus dem Gleichgewicht gebracht, da sie hart nach links beidrehten. Er rollte über den Boden und stieß gegen die Bordwand. Dort versuchte er Halt zu finden. Der Hubschrauber lag nun auf der Seite. Sie stürzten ab. Sebastian konnte die Erde durchs offene Fenster sehen. Es bebte abermals, woraufhin der Motor wieder aufdrehte. Er hörte, dass sich die Rotoren erneut in Bewegung setzten. Ihre Fluglage stabilisierte sich, obwohl sie dem Boden gefährlich nahegekommen waren. Sebastian kroch an der Wand nach oben und sah wieder hinaus; es mochten kaum mehr als 200 Meter sein. Er hatte es mit der Angst zu tun bekommen und geglaubt, nun auf diese Weise sterben zu müssen; nur wenige Meilen von Gordons Haus entfernt. Wo sie sich gerade befanden, erkannte er nicht. »Sir, wie werden wir uns verhalten?«, fragte er. »Keine Zeit zum Schwatzen, Corporal. Wir müssen versuchen, den Vogel zurück zur Makin Island zu bringen.« »Und was ist mit mir?« »Tut mir leid, Corporal, ich muss zurückkehren, falls ich kann.« In diesem Moment schwenkte der Helikopter nach links und nahm Kurs in Richtung Norden. Sebastian lehnte sich gegen die Wand und schrie: »Verdammt!« Keine zwei Minuten später begann die Maschine erneut kräftig zu ruckeln. Abermals strömte schwarzer Rauch herein, und die Propeller blieben stehen. Die Schwerkraft machte sich bemerkbar, und der Helikopter sackte ab. Sebastian hielt sich an seinem Sitz fest, während er auf den Mannschaftsführer starrte, der sich hektisch anzuschnallen versuchte. Er wusste, sie verloren rasend schnell an Höhe und fragte sich, wie sich der Aufprall anfühlen würde und ob er sterben müsse.Sicher doch, sann er.Wie viele Menschen fallen in einem riesigen Hubschrauber vom Himmel und kommen lebend davon?Ein lauter Knall riss ihn aus seinen Gedanken. Der Helikopter wurde herumgerissen, und Sebastian mit ihm. Er verlor den Halt und polterte gegen die andere Seitenwand. Bei einem zweiten Stoß fuhr das Heck in die Höhe, sodass Sebastian über den Boden rutschte und jäh auf die vordere Wand prallte. Seine Gedanken wirbelten durcheinander. Er vermutete, dass sie in einen Wald gerast waren und der Helikopter von Baumstämmen abprallte. Der Aufschlag stand also unmittelbar bevor. Benommen versuchte Sebastian, irgendetwas zum Festhalten zu finden, aber vergeblich. Die Maschine schlug mit der Nase voran auf die Erde, kippte nach vorn auf die Rotorblätter und blieb schließlich auf der Seite liegen. Erstaunlicherweise blieb der Rumpf nahezu unversehrt. Die Propeller waren abgerissen und das Metall eingedellt, aber trotz des Aufpralls nicht entzweigegangen. Als Sebastian die Augen öffnete, sah er in ein fremdes Gesicht. Sein Blick war verschwommen, ein stechender Schmerz zog durch sein linkes Bein. Er wusste, dass er verletzt war, doch er lebte. Um endlich klarer zu sehen, blinzelte er mehrmals – erfolglos. »Der hier ist noch am Leben!« Sebastian bemühte sich, doch er brachte er keinen Ton hervor, und als er sich bewegen wollte, schoss ein stechender Schmerz durch seinen Körper. Er zuckte zusammen. »Hierher, er braucht Hilfe, schnell!«, drängte die Person, die neben ihm kauerte. Erneut schlug er die Augen auf und erblickte eine junge Frau mit hellblondem Haar, das sie zu einem langen Pferdeschwanz zurückgebunden hatte. Er streckte eine Hand nach ihrem Gesicht aus, doch sie nahm seinen Arm und legte ihn wieder auf den Boden. »Bitte bleiben Sie ruhig. Wir kümmern uns um Sie«, versprach sie. Sebastian schloss dankbar die Augen und fiel in eine erlösende Ohnmacht.

Barstow, Kalifornien

»Du kannst nicht ständig überall hinlaufen und alles allein erledigen wollen«, schimpfte Samantha. »Wir brauchen dich hier; Hunter und Haley brauchen dich!« Gordon und sie saßen im Wohnwagen. Die Kinder lagen in ihren Betten und schliefen. Der Konvoi war der Straße weiter gefolgt, die von Barstow aus durch die Wüste führte. Am Abend bildeten sie stets eine Wagenburg. So vorteilhaft es scheinen mochte, im Schutz der Dunkelheit zu reisen, so riskant war es auch. Am Tage hatten sie zumindest die Chance, einen Hinterhalt oder fragwürdige Situationen vorherzusehen. »Sam, man hat auf uns geschossen. Ich sah das Maschinengewehr und habe das Nötige getan. Wir mussten uns verteidigen und schützen.« »Das verstehe ich ja, aber du warst nicht da, als wir dich brauchten – und davon abgesehen: Warum mussten sie sich auch in dem Kanal verstecken? Sie hätten doch bei mir im Wagen bleiben können.« »Der Wagen bietet nicht genügend Schutz«, rechtfertigte sich Gordon. »Falls es dir entgangen war: Die haben eine Menge Munition auf uns regnen lassen. Ich hielt dieses Loch für sicherer und konnte schließlich nicht wissen, dass ein paar der Typen dort in der Nähe lauerten.«