9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lehrer Horvath ermittelt

- Sprache: Deutsch

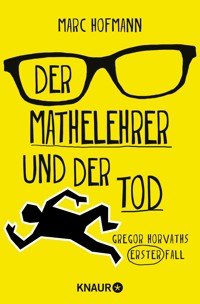

Tote Lehrer geben keine schlechten Noten: der erste Teil der humorvollen Krimi-Reihe um Gymnasial-Lehrer Gregor Horvath aus Freiburg Auf dem Schulhof stolpert Gregor Horvath eines Morgens beinahe über die Leiche eines Kollegen: Der Mathe-Lehrer Michael Menzel ist offenbar aus einem Fenster gestürzt. Die Ermittlungen übernimmt ausgerechnet Horvaths Zwillingsbruder Martin – doch als ein Doppelmord Freiburg erschüttert, wird der Fall des toten Lehrers als Selbstmord zu den Akten gelegt. Dem bekennenden Hercule-Poirot-Fan Horvath bleibt also gar nichts anderes übrig, als selbst Ermittlungen anzustellen. Unterstützt von einigen Schülern aus seinem Deutschkurs und Martins geheimnisvoller neuer Assistentin Betty beginnt Horvath nachzuforschen. Immerhin gibt es an einer Schule zahlreiche Verdächtige: Lehrer, Schüler, Eltern … Nur dem wahren Täter sollte Horvath lieber nicht zu nahe kommen! Mit feinem Humor und echtem Insiderwissen lässt Marc Hofmann – selbst Lehrer an einem Freiburger Gymnasium – den charmant-kauzigen Deutschlehrer Gregor Horvath seinen ersten Fall lösen. »Der Mathelehrer und der Tod« ist der erste Band einer humorvollen Krimi-Reihe und ein großer Spaß für alle, die schon mal eine Schule besucht haben (oder an einer arbeiten).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Marc Hofmann

Der Mathelehrer und der Tod

Gregor Horvaths erster Fall

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Auf dem Schulhof stolpert Gregor Horvath eines Morgens beinahe über die Leiche eines Kollegen: Der Mathe-Lehrer Michael Menzel ist offenbar aus einem Fenster gestürzt. Die Ermittlungen übernimmt ausgerechnet Horvaths Zwillingsbruder Martin – doch als ein Doppelmord Freiburg erschüttert, wird der Fall des toten Lehrers als Selbstmord zu den Akten gelegt.

Dem bekennenden Hercule-Poirot-Fan Horvath bleibt also gar nichts anderes übrig, als selbst Ermittlungen anzustellen. Unterstützt von einigen Schülern aus seinem Deutschkurs und Martins geheimnisvoller neuer Assistentin Betty beginnt Horvath nachzuforschen. Immerhin gibt es an einer Schule zahlreiche Verdächtige: Lehrer, Schüler, Eltern … Nur dem wahren Täter sollte Horvath lieber nicht zu nahe kommen!

Inhaltsübersicht

Widmung und Motto

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Danksagung

Für Anne

Von Bedeutung sind stets jene Fakten, die nicht passen.

Hercule Poirot in Tod auf dem Nil

Prolog

Interessant ist, dass meine Gedanken ganz klar sind. Mein Puls schlägt erstaunlich ruhig, es fühlt sich an, als wäre ich unbeteiligter Beobachter eines wissenschaftlichen Experiments.

Gleich werde ich nichts mehr sehen und in weniger als einer Minute nicht mehr atmen können. Irgendwann werde ich den Mund öffnen, wodurch Erde in ihn dringt, an der ich dann ersticken werde. Es wird ähnlich sein wie Ertrinken.

Studienrat hat den ganzen Kopf voll Draht heißt eine Zeile aus dem Buch Eine Woche voller Samstage. Wieso fällt mir das ausgerechnet jetzt ein? Außerdem müsste es heißen: Studienrat hat den ganzen Mund voll Dreck. Aber das ist nichts für Kinder und reimt sich auch nicht.

Das hat er nun davon, der Herr Studienrat – Oberstudienrat, um genau zu sein –, wenn er glaubte, er müsse seine Nase in Dinge stecken, die zu groß für ihn sind. Wenn er glaubte, er könne einfach einen Mord aufklären. Jeder sollte das tun, wofür er gemacht ist. Alles andere ist Hybris.

Arthur Schnitzler hat sich einen Herzstich setzen lassen. Er verfügte testamentarisch, dass der Arzt, der seinen Tod feststellte, ihm ein Messer ins Herz stoßen solle, damit auch wirklich sichergestellt sei, dass er nicht mehr lebe. Aus lauter Angst davor, lebendig begraben zu werden. Hans Christian Andersen und Schopenhauer haben ähnliche Maßnahmen ergriffen, um zu vermeiden, dass sie irgendwann tief unter der Erde in ihrem Sarg erwachten, um dort dann qualvoll zu ersticken. Es wurden sogar technische Hilfsmittel erdacht, um dieser Situation zu entkommen, etwa eine Schnur, mit der der Scheintote eine Glocke am Grab auslösen oder eine Signalfahne entfalten konnte. Selbst Särge mit einem Sauerstoffvorrat wurden konstruiert.

Nun ist es eine Sache, theoretisch über diese Dinge nachzudenken. Etwas ganz anderes ist es, dabei gefesselt in einer eigens für einen selbst ausgehobenen Grube zu liegen, während diese Grube langsam zugeschaufelt wird. Und es immer dunkler wird.

Ich frage mich, was nun kommen mag, und schließe die Augen, weil sie beginnen zu brennen. Ich blase etwas Erde von Mund und Nase, das verschafft mir ein paar Sekunden – aber nur, bis die Schaufel wieder über dem Grubenrand erscheint und die nächste Ladung auf mich fällt. Es dauert eine Weile, bis ein Mensch völlig begraben ist. Es gibt schnellere Methoden, jemanden zu töten. Zum Beispiel, ihn aus einem Fenster zu stoßen. Im Gegensatz zum Erdrosseln ist der Mörder hier nur indirekt für den Tod verantwortlich. Das macht es einfacher.

Der Unterschied ist, dass beim Begraben die Leiche gleich verschwunden ist. Man gilt dann einfach als vermisst. Bis irgendwann der Hund eines Spaziergängers etwas aus der Erde gräbt, oder auch nicht.

Niemand weiß, dass ich hier bin. Alleine leben, alleine sterben. So allein, wie ich gearbeitet habe. Denn, mal ehrlich: Auch wenn man als Lehrer dauernd mit Menschen zu tun hat, in den entscheidenden Situationen ist man so alleine, wie man nur sein kann. Beim Vorbereiten, beim Korrigieren. Und natürlich: vor dreißig Jugendlichen in der Klasse.

Jetzt aber macht es sowieso keinen Unterschied mehr, wie ich gelebt und gearbeitet habe. Denn jeder stirbt für sich allein – heißt es nicht so?

1.

Montag

Es war Viertel nach sieben Uhr morgens, und es war nass, kalt und dunkel. Ich stand an der üblichen Stelle im Freiburger Stadtteil Wiehre, an der Ecke Glümer- und Urachstraße bei der Statue des kleinen Kalbs. In fünfundvierzig Minuten würde ich versuchen, übermüdeten Schülern Inhalte zu vermitteln, die ich für bedeutsamer hielt als sie. Und draußen würde es immer noch mehr dunkel als hell sein.

Es war grotesk, die Schule so früh beginnen zu lassen, gegen den Biorhythmus der meisten Jugendlichen. Andererseits, die erste war die schönste Stunde des Tages. Weniger Störung gab es später nie mehr. So viel Ritalin könnte man gar nicht in die Wasserspender hineinmischen, um eine solche Ruhe im Unterricht zu bekommen wie früh am Morgen.

Buschmanns Auto hielt, und ich rechnete schon mit seinem üblichen Montagmorgenwitz, einen Meter weiter zu fahren, wenn ich versuchte, die Beifahrertür zu öffnen, doch er blieb stehen.

»Guten Morgen, Herr Kollege«, sagte ich.

»Morgen«, murmelte er zurück, und ich stieg ein.

Kurz bevor das Innenlicht wieder ausging, bemerkte ich, dass er fürchterlich aussah.

»Wenig Schlaf?«, erkundigte ich mich.

Er nickte. »Hatten Besuch. Viel zu lang. Und zu viel Wein.«

»Die Frau Gemahlin schläft heute etwas länger?« Seine Frau Silke war auch eine Kollegin. Die beiden hatten sich an der Schule kennengelernt, waren ein Paar geworden und hatten vor einigen Jahren geheiratet.

»Krank«, murmelte er.

»Oh. Dann wünsche ich baldige Genesung«, sagte ich und blickte hinaus auf die künstlich beleuchteten Straßen Freiburgs, wo der Verkehr gerade noch spärlich genug floss, dass wir gut vorankamen. In einer Stunde würde es kein Durchkommen mehr geben – zu viele Baustellen und zu viele Fahrzeuge ergaben eine Kombination, die Freiburg zum Albtraum jedes Autofahrers machten.

»Hey, du Arsch«, rief Buschmann und meinte einen Fahrradfahrer, der uns ohne Licht auf der falschen Seite entgegenkam und uns am Abbiegen hinderte. Der Radfahrer gestikulierte mit einer Hand. Vermutlich fühlte er sich im Recht. Einfach deshalb, weil er mit dem Rad fuhr. Ein typisches Freiburg-Phänomen.

Obwohl unsere Schule, das Robert-Schumann-Gymnasium, lediglich am anderen Ende der Stadt lag – was in Freiburg keine allzu weite Entfernung war –, fuhren wir mit dem Auto. Für Lehrer in der sogenannten Green City war das ein ungewöhnliches Verhalten, hätten wir doch die Strecke eigentlich mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen können und wohl sogar müssen. Letztere fuhren wegen eines Streiks aber momentan zu unregelmäßig, und das Rad mieden wir beide. Ich, weil ich mich grundsätzlich von jeglichen sportlichen Aktivitäten fernhielt, und Buschmann, weil es ihm zu kalt und ungemütlich war. Er, der immerhin Sportlehrer war, bezeichnete sich gerne als Schönwettersportler.

Da ich weder Auto noch Führerschein besaß, übernahm er den Fahrdienst, ich hatte mir jedoch vorgenommen, ihn, sobald die Bahnen wieder verlässlich fuhren, opulent zum Essen einzuladen.

»Und?«, fragte ich mit Blick auf seine ausgeleierte Jeans, die orangefarbenen Laufschuhe und seine rote Outdoorfunktionsjacke. »Heute wieder eher farbenfroh-leger gekleidet?«

Er sah mich an und nickte, schien aber wirklich unpässlich zu sein, denn normalerweise hätte er mit etwas gekontert wie: »Und der Herr Geheimrat, heute mal wieder in dezenten Farben und altmodischem Zwirn?«, und dann hätte ich gesagt: »Dass Stil und Geschmack als ungewöhnlich und verspottenswert betrachtet werden, liegt eher an der Stil- und Geschmacklosigkeit der Gegenwart als an irgendetwas anderem, oder, mit anderen Worten: Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen auch schlecht gekleidete Zwerge lange Schatten.« Dann hätten wir beide gelacht, und es wäre ein guter Start in die Woche gewesen. Ein übliches Geplänkel zwischen uns, da wir beide uns optisch und auch in vielem anderen beträchtlich unterschieden. Im Gegensatz zu ihm trug ich weder jemals andere Farben als Schwarz, Grau, Weiß oder höchstens einmal Dunkelbraun, noch sah man mich je in Jeanshosen. Das letzte Mal hatte ich eine mit achtzehn getragen, danach beschloss ich, mich fortan ordentlich zu kleiden. Seither trug ich Anzüge, seit einigen Jahren nicht einmal mehr von der Stange, sondern extra für mich geschneidert. Gerne auch aus etwas gröberem, dickerem Stoff. Ich wollte nicht aussehen wie ein Bankangestellter. Dazu Mäntel, Kurzmäntel, häufig eng tailliert mit großem Kragen im Gehrock-Stil. Bei den Schuhen vermied ich die aktuellen schmalen Schleicher, ich bevorzugte auch hier etwas Schwereres. Dazu meist eine Weste, an der eine silberne Taschenuhr befestigt war.

Auf die meisten Mitmenschen wirkte diese Kleidung exzentrisch, für mich war es die einzige Möglichkeit, mich angezogen zu fühlen.

»Du bist mindestens im falschen Jahrzehnt, wenn nicht im falschen Jahrhundert geboren, du bist völlig aus der Zeit gefallen«, hatte Rosa am Ende erklärt. »Ich aber lebe jetzt, und deshalb funktioniert das nicht mit uns beiden.«

Mit allem hatte Rosa recht gehabt, außer mit einem: Aus der Zeit gefallen war ich nicht. Ich war nämlich nie drin gewesen.

Natürlich hob ich mich auf diese Weise von den allermeisten Kollegen an der Schule ab. Vor meinem Dienstantritt vor nunmehr fünfzehn Jahren hatte ich naiverweise kurz geglaubt, einen Beruf gewählt zu haben, in dem ich mit meiner Kleiderwahl gar nicht so auffallen würde, aber das war ein Irrtum gewesen. Lehrer trugen nahezu ausschließlich Jeans. Die meisten Kollegen kamen mit T-Shirt in die Schule, und diejenigen, die ein Hemd trugen, glaubten nicht selten, es sei akzeptabel, das Hemd aus der Hose hängen zu lassen. Manche trugen sogar allen Ernstes Sandalen. An besonderen Tagen, wie dem mündlichen Abitur, kombinierten sie zerbeulte Sakkos mit ihren Jeans und glaubten, sie seien gut angezogen.

Buschmann und ich unterschieden uns auch charakterlich deutlich. Er war der Kumpeltyp mit den typischen Kumpelfächern Sport und Geografie, natürlich Vertrauenslehrer, immer ganz nah dran an der Jugend, optisch, sprachlich, in allem. Ich hingegen versuchte, so weit weg wie möglich von der Jugend zu sein, Distanz zu wahren, mich nicht anzubiedern. Weil es eben meine Art war – aber auch aus Respekt vor den Schülern. Sie brauchten keine Vorbilder, die sich genauso aufführten wie sie selbst. Interessanterweise funktionierte beides auf seine Art.

Trotz unserer Unterschiede mochte ich Buschmann. Wir hatten gemeinsam am Schumann angefangen und uns von Beginn an gut verstanden.

Heute jedoch blieb er stumm.

»Noch zwei Wochen, nicht wahr?«, versuchte ich etwas Small Talk. Nicht gerade meine Stärke.

»Mhm«, machte er.

»Bis zu den Herbstferien?«

Normalerweise verweigerte ich mich diesem Thema und redete prinzipiell nicht darüber, wann die nächsten Ferien begannen, wer mit seiner Familie in den Pfingstferien an die obligatorischen Orte Korsika, Südfrankreich oder die Toskana fuhr. Es interessierte mich schlichtweg nicht.

Ich machte überhaupt vieles nicht mit von dem, was heute lebenswichtig schien. Ich besaß kein Smartphone und keinen Computer. Ich nutzte in meinem Unterricht prinzipiell keine neuen Medien, ich ließ mich nicht hetzen, ich ließ mich nicht von Eltern zu Hause anrufen, ich schrieb ausschließlich mit Füllfederhalter, und ich bereitete mich prinzipiell nur an der Schule vor, meine Tasche nahm ich oft nicht einmal mit in meine Wohnung. Lediglich Klassenarbeiten korrigierte ich zu Hause. Sonst hätte ich zu viele Wochenenden korrigierend im Lehrerzimmer verbringen müssen, und das wollte ich dann doch nicht.

»Was ist denn mit dir heute los?«, fragte ich Buschmann dann doch direkt. Das schien mir mehr als ein Kater zu sein.

»Äh, hallo?«, sagte er. »Mir geht’s halt nicht so gut, kann ja wohl mal vorkommen, oder?«

Ich beschloss, die leichte Aggression in seiner Stimme zu überhören, konnte mir aber eines nicht verkneifen: »Hallo? Sagst du wirklich hallo? Findest du nicht, dass wir Lehrer da auch sprachlich eine Vorbildfunktion haben sollten?« Es war ja bei Teenagern schon inakzeptabel, wie sie redeten, dachte ich, was ich sie auch bei jeder Gelegenheit wissen ließ.

Er atmete durch.

»Ich würde mal gerne für eine Stunde wissen, wie sich das anfühlt, du zu sein. Man kann sich doch nicht allen Ernstes darüber aufregen, wie Leute reden«, sagte Buschmann und grinste zum ersten Mal heute Morgen. »Was bist du bloß für ein Typ?«

Ich finde mich eigentlich ganz normal, dachte ich. Ich finde nur die Zeit, in der wir leben, so verrückt.

2.

Vor uns tauchte die Silhouette der Schule im Halbdunkel auf.

Ich war damals glücklich gewesen, hier unterzukommen, schon allein der Architektur wegen. Nie hätte ich es lange an einer dieser fürchterlichen Siebzigerjahre-Ästhetiksünden mit Flachdächern ausgehalten. Das hier war eine Schule nach meinem Geschmack. Alte, verwinkelte Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert in einem großen Park gelegen, dahinter ein kleines Wäldchen, das man durchqueren musste, wollte man zum Sportplatz gelangen.

Wir fuhren auf den Lehrerparkplatz und stiegen aus. Hinter den Bergen im Osten deutete sich ein trüber Sonnenaufgang an.

Buschmann nahm seine Tasche und eilte Richtung Lehrerzimmer.

»Muss noch kopieren«, rief er.

»Ja, ja, kopieren«, murmelte ich. Kopieren war auch etwas, das ich vermied.

Ich schlenderte zum Turm, einem einzeln stehenden vierstöckigen Gebäude an der Südseite des Geländes, das wegen Brandschutzbestimmungen nicht mehr zum Unterrichten benutzt werden durfte. Aus genereller Platznot in der Schule befanden sich dort aber verschiedene Räume, die anderweitig verwendet wurden. Unten gab es eine Cafeteria, die man noch für zwei Jahre dort belassen durfte, dann musste eine neue gebaut werden. Außerdem gab es Räume für die Oberstufe, die Schülervertretung, eine Schülerbibliothek, ein paar Fachschafträume und eine Sammlung mit Lektüren in Klassenstärke. Die wollte ich vor dem Unterricht noch aufsuchen, um zu sehen, ob es noch etwas gab, was ich für die Krimieinheit in meinem Deutschabiturkurs gebrauchen konnte.

Ganz oben befand sich das sogenannte Turmzimmer, ein Raum, der schon verschiedene Funktionen innegehabt hatte, er war Meditationsraum, Theaterübungsraum und vieles mehr gewesen. Seit geraumer Zeit nutzte ihn kaum noch jemand.

Ich versuchte, mir die alljährliche Herbstdepression aus den Knochen zu schütteln. Immer kurz vor den Herbstferien ging es los, wenn es morgens kalt und dunkel wurde. Ich glaubte, es wurde jedes Jahr schlimmer. Ich ging motiviert ins neue Schuljahr, und nach sechs Wochen war ich schon wieder so weit. Es war ein Beruf, der mit den Jahren seine Spuren hinterließ. Die Wiederholung des Immergleichen, dem man aber stets mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit begegnen musste.

Vielleicht war es auch gar nicht so sehr der Beruf, sondern das Leben selbst. Tatsächlich hatte ich mich, seit Rosa nicht mehr da war, noch mehr eingerichtet in meinen Gewohnheiten und Routinen, die mir zwar lieb und teuer waren, mir aber in letzter Zeit ein wenig schal erschienen. Vermutlich war ich zu viel alleine. Ich konnte mich immer schon gut alleine beschäftigen, hatte es oft genossen, nicht ständig auf Achse sein zu müssen, hatte schon in der Jugend nie das Gefühl gehabt, etwas zu verpassen, wenn ich zu Hause blieb, ganz im Gegensatz zu meinem Zwillingsbruder Martin, den es immer nach draußen zog. Doch in letzter Zeit beschlich mich ein Gefühl, das ich bisher kaum gekannt hatte: Langeweile. Wann hatte ich zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ich konnte mich nicht erinnern.

Ich blickte am Turm nach oben und stutzte.

Im obersten Stockwerk brannte Licht. Wer hatte dort so früh an einem Montagmorgen zu tun?

Der Eingang zum Turm war verschlossen. Ich schloss auf, betrat das Gebäude und stieg die Stufen hinauf. Ganz oben befand sich nur eine einzige Tür, und die war offen.

Ich ging hinein und sah mich um. Alles schien so wie immer. An der linken Raumseite standen ein paar Tische und mehrere Stapel Klappstühle. An der Stirnseite neben dem Kamin das alte Ledersofa und zwei große Sessel.

Das Fenster zur Rückseite des Gebäudes war geöffnet. Offenbar schon seit geraumer Zeit, angesichts der Kühle im Zimmer. Ich ging hin und wollte es schließen. Dann sah ich hinaus und erstarrte.

Unten, auf dem Asphalt hinter dem Turm, lag ein Mensch.

3.

Herr Oberstudienrat Horvath, schön, Sie zu sehen.«

Martin kam zur Absperrung und streckte mir die Hand entgegen.

»Stehst du schon lange hier?«

Ich ergriff seine Hand und blickte auf den mittlerweile mit einer Folie bedeckten Körper meines Kollegen Michael Menzel.

Nachdem ich seine Leiche vom Turmzimmer aus entdeckt hatte, war ich sofort nach unten gelaufen, hatte erkannt, um wen es sich handelte, festgestellt, dass der Körper leblos war, und dann sofort die Polizei gerufen, die nun seit einiger Zeit mit einem Großaufgebot an Personal hier zugange war.

»Nein, ich musste mich erst einmal erholen«, sagte ich. Nach dem Telefonat hatte ich mich in ein leeres Klassenzimmer zurückgezogen, um den Schock zu verdauen. Da lag Michael Menzel, der Kollege, der im Lehrerzimmer neben mir saß. Physik und Mathe. Und jetzt war er tot.

»Euer Schulleiter hat ihn gerade identifiziert«, sagte Martin. Ich sah Dr. Kroll, wie er etwas abseits leise, aber intensiv auf einige Kollegen einredete. Wahrscheinlich ging es um den Umgang mit dieser Situation im weiteren Verlauf des Schulvormittags.

Ich wandte mich wieder Martin zu, dessen Äußeres mich immer wieder aufs Neue verblüffte. Seine Frisur war durcheinander, die Haare leicht fettig, er trug einen Drei-oder-mehr-Tage-Bart, und die Lederjacke hatte er meines Wissens seit Jahrzehnten.

»Ist das eigentlich Einstellungsvoraussetzung bei euch, dass man eine möglichst speckige, unförmige Lederjacke trägt?«, fragte ich meinen Bruder. So eine Plänkelei unter Brüdern würde mir jetzt guttun.

Martin schüttelte den Kopf und betrachtete mich von oben bis unten. Dann ergriff er meine Taschenuhr und begutachtete sie schmunzelnd.

»Mannomann, was ist bei dir eigentlich schiefgelaufen? Wir haben doch denselben Vater, oder?«

»Wir sollten uns mal für die Zwillingsforschung melden, die Wissenschaft hätte ihre wahre Freude an uns.«

Ein alter Scherz zwischen uns beiden. Viel unterschiedlicher konnten zwei Brüder nicht sein. Zumal Zwillinge: Martin war emotional, aufbrausend und körperlich. Schon immer musste er sich bewegen und dabei möglichst viel schwitzen. Ich hingegen war rational, besonnen und vermied körperliche Aktivitäten, außer einer.

Das Einzige, was uns zu einen schien, war unsere Rebellion gegen unseren politisch-ökologisch engagierten Achtundsechziger-Vater, dem wir beide mit unseren Berufsentscheidungen maximal zugesetzt hatten. Martin ging zur Polizei, ich wurde Lehrer. Beide dienten wir nun dem Staat, den unser Vater in den Siebziger- und Achtzigerjahren bekämpft hatte.

Martin war erst vor einigen Monaten aus Hamburg zurückgekehrt. Es war etwas unklar, warum, die einen sagten, er sei nach einem schiefgelaufenen Einsatz strafversetzt worden, zurück in die süddeutsche Provinz, er selbst sagte, es sei wegen Anna, seiner neuen Lebensgefährtin.

Und so standen wir nun am Fuß des Turms, um uns herum wurde emsig untersucht und gearbeitet.

Der Arzt, der nach meinem Notruf als Erster eingetroffen war, hatte zunächst den Tod des am Boden Liegenden festgestellt, eingetreten nach momentanem Stand durch den Aufprall auf dem Asphalt. Näheres würde die Gerichtsmedizin zutage bringen.

»Übrigens, Gregor«, sagte Martin, »das hier ist Betty. Betty DeVille. Meine neue Assistentin. Ist von der Kriminaltechnik zu uns gewechselt. Ihr erster Fall.«

Betty DeVille, toller Name, dachte ich. Sie war ganz in Schwarz gekleidet, trug hohe Stiefel, hatte schwarz lackierte Fingernägel, pechschwarze Haare und einen zu rot geschminkten Mund. Der sehr schön war, wie mir auffiel. Allerdings schien mit ihren Augen etwas nicht zu stimmen.

Ich streckte ihr die Hand hin.

»Horvath«, sagte ich.

»Ich weiß«, sagte sie, ohne meine Hand zu ergreifen.

Ich sah mich um. Der Fundort des Toten war weiträumig abgesperrt, vor allem, um die Schüler abzuhalten. In dem kleinen Wäldchen am anderen Ende der Wiese hinter dem Turm sah man einige Gestalten zwischen den Bäumen hin und her huschen, doch es war zu weit weg, als dass sie viel hätten erkennen können. Innerhalb der Absperrung am Fuß des Turms standen außer den Polizeibeamten die Schulleitung, einige Kollegen und Klaus Wehrlich, unser Hausmeister. Er war ein wenig langsam im Kopf und redete auch so, manchmal machten sich Schüler über ihn lustig. Ich mochte ihn. Hin und wieder brachte ich ihm eine Flasche guten Whisky mit. Manchmal besuchte ich ihn in Freistunden oder in der Mittagspause in seiner Werkstatt auf einen Kaffee oder gegen Abend, wenn kaum noch jemand auf dem Schulgelände war, auf einen Schluck. Neben unserer Schwäche für edlen Scotch hatten wir zwei weitere Dinge gemeinsam: Wir waren beide alleinstehend und die einzigen Erwachsenen in diesem Schulbetrieb, die es nie eilig hatten.

Er nickte mir zu und machte eine Handbewegung, als wolle er mich zu sich winken. Ich winkte zurück, um ihm zu bedeuten, dass ich gleich käme. Dann beobachtete ich Martins Assistentin Betty, wie sie mit zusammengekniffenen Augen auf den Toten sah, am Turm hochblickte, als würde sie ihn vermessen, dann wieder auf den Toten und plötzlich auf mich. Ich erschrak ein wenig.

»Wieso haben ausgerechnet Sie den Toten gefunden?«, fragte sie und sah mich durchdringend an. Jetzt begriff ich, was das Problem mit ihren Augen war. Sie schien nie zu blinzeln. Unheimlich.

Ich räusperte mich. »Ich wollte nach Lektüren für die Schüler sehen. Die werden da oben gelagert.«

»Aha. Haben Sie in dem Zimmer etwas angefasst?«

»Nun ja. Ich wusste ja erst nicht, dass es sich um einen Tatort …«

»Und was haben Sie angefasst?«, unterbrach sie mich, den Blick wieder nach oben gerichtet.

»Die Tür und das Fenster.«

Sie nickte und schwieg. Ich sah sie weiter an.

»Sind Sie so etwas wie ein Goth-Mädchen?«, fragte ich. »Gibt es das eigentlich noch?«

Nur weil ich so wirkte, als käme ich aus einer anderen Zeit, hieß das nicht, dass ich mich nicht für die Gegenwart interessierte. Ich las Zeitung und bekam durchaus mit, was vor sich ging. Ich schaute mir einfach vieles eher interessiert aus der Ferne an. Man musste ja nicht überall mitmachen. Ein Insektenforscher verwandelte sich schließlich auch nicht in ein Insekt.

Sie wandte den Blick vom Turm ab und richtete ihn auf mich. Es waren große, dunkle, kajalumrandete Augen.

»Und wie standen Sie zu dem Toten?«, fragte sie, meine Frage komplett ignorierend.

»Betty, lass mal«, sagte Martin.

Sie musterte meinen dunklen Anzug, die graue Weste und die Kette meiner Taschenuhr.

In diesen Augen könnte man ertrinken, dachte ich kurz, dann sagte sie: »Und Sie? Steampunk oder einfach nur Fatzke?«

Es geschah selten, dass mir keine Antwort einfiel. Berufskrankheit. Ein Lehrer lernt schnell, Wissenslücken zu überspielen, einfach irgendetwas zu schwadronieren, aber das Wort Steampunk war mir tatsächlich gänzlich unbekannt. Es klang auf verwirrende Weise interessant, selbst wenn es ein englisches Modewort zu sein schien. Ich würde das nachschlagen müssen.

Ich riss mich aus meinen Gedanken. Das mit dem Fatzke ignorierte ich.

»Ist in Ordnung«, griff ich den seriösen Faden des Gesprächs wieder auf, »lass nur, Martin. Menzel, also der Tote, und ich saßen am selben Tisch im Lehrerzimmer. Er ist, Verzeihung, er war verheiratet, keine Kinder. Seine Frau ist, soviel ich weiß, schwanger. Sie haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft.«

Menzels Tod berührte mich weniger, als das vermutlich bei den meisten anderen Menschen in ähnlicher Situation der Fall gewesen wäre. Es handelte sich um eine Charaktereigenschaft – Rosa hätte es eine Störung genannt –, die dafür sorgte, dass ich grundsätzlich rational an die Dinge heranging, dass der Intellekt immer die Emotionen dominierte. Und je ungewöhnlicher eine Situation war, desto deutlicher wurde das und desto größer trat die Diskrepanz zu den Reaktionen der meisten anderen Menschen zutage.

Ich verspürte kein Entsetzen, keinen Schock, nichts in der Art. Wie immer bei Gelegenheiten, die bei den meisten starke Gefühle hervorriefen, spürte ich so gut wie nichts.

Betty zog ein Notizbuch heraus und kritzelte etwas hinein. Dann wandte sie sich abrupt ab und verschwand.

Der Notarzt hatte die Folie, mit der Michael Menzel bedeckt worden war, noch einmal beiseitegeschoben, und ich erhaschte einen letzten Blick auf den Toten. Wäre der Blutfleck neben seinem Kopf nicht gewesen, hätte man meinen können, er schliefe.

»Der liegt hier schon seit gestern Abend oder Nacht, genauer kann ich es noch nicht sagen«, sagte der Arzt zu Martin.

Zwei Sanitäter hievten Menzel hoch und verpackten ihn in einem Leichensack.

Ich sah nach oben und stellte mir vor, wie Menzel hinunterstürzte. Das waren sicher zehn Meter oder mehr.

Bettys Kopf erschien oben am Fenster.

Martin trat wieder neben mich. »Nun sag mal, kanntest du ihn gut?«

Ich machte eine vage Kopfbewegung. »So gut man jemanden von der Arbeit her kennen kann. Privat hatten wir nichts miteinander zu tun.«

Martin nickte. »Selbstmord?«

Ich schüttelte den Kopf. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Andererseits: Alles andere war noch viel absurder.

»War er mit jemandem befreundet?«

Buschmann, dachte ich. Wenn mit jemandem, dann mit ihm.

Ich nannte Martin den Namen.

4.

Mir fiel wieder ein, dass der Hausmeister mir etwas hatte mitteilen wollen, doch als ich mich umsah, war er verschwunden. Ich würde ihn später suchen.

Vor dem Lehrerzimmer begegnete ich Lucy Leung, Schülerin in meinem Zwölfer-Deutschkurs, Stufensprecherin und Mitglied der Viererbande, wie ich sie nannte. Diese Gruppe von Schülern war mir über die Jahre ans Herz gewachsen, es hatte sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt, das sehr untypisch war. Zumindest für mich.

»Herr Horvath, ich grüße Sie.«

Lucy war ein wandelnder Widerspruch. Sie war der einzige Mensch an der Schule, der dem nahekam, was man einmal Punk genannt hatte. Subkulturen waren ansonsten weitgehend ausgestorben, es gab nur noch Mainstream, die Jugendlichen sahen alle gleich aus, die Mädchen mit langen Haaren und Pferdeschwanz, die Jungs seitlich rasiert mit leicht gegeltem Seitenscheitel.

Lucys Stil war nicht ungepflegt, sondern unbedingt hochpreisig, das sah man sofort, und außerdem kombinierte sie ihn scheinbar wild mit allerhand anderen Genres, da gab es Nieten und Band-T-Shirts, aber auch Plateauschuhe und Uniformjacken, oft war sie stark geschminkt. Lucy war einer der intelligentesten jungen Menschen, mit denen ich je zu tun gehabt hatte, mindestens an der Schwelle zur Hochbegabung, vermutlich deutlich darüber hinaus. Ihr Vater war ein bedeutender Kunsthändler, der die meiste Zeit geschäftlich in aller Welt unterwegs war, ihre Mutter eine bekannte Psychologin, die selbst unter Depressionen litt, wie Lucy mir einmal erzählt hatte. Sie war belesen, von schneller Auffassungsgabe und in Geistes- wie Naturwissenschaften gleichermaßen begabt. Dazu verfügte sie über einen sehr eigenen skurrilen Humor. Sie war eher klein, mit asiatischen Gesichtszügen und wirkte als Gesamterscheinung durchaus einschüchternd auf die meisten Jungs an der Schule. Als besondere Note machte sie sich einen Spaß daraus, mit mir in einem altmodischen, gespreizten Deutsch zu parlieren. Sie sprach nur mit mir so, und ich war gerne bereit, da mitzuspielen.

»Welch ein Schock heute Morgen, nicht wahr?«, fragte sie und lächelte leicht.

»Das kann man wohl sagen, Frau Leung. Und wie passend zu unserem derzeitigen Thema.«

Es war ein geradezu bizarrer Zufall, dass ich zum Einstieg ins neue Schuljahr mit meinem Zwölfer-Kurs in Deutsch gerade die Kriminalliteratur behandelte. Ich hatte mir die Freiheit genommen, dieses Thema durchzunehmen, bevor wir uns den ministerial vorgeschriebenen Unterrichtsinhalten widmen mussten. Wir hatten uns mit soziologischen Erkenntnissen zur Verbrechensmotivation befasst, mit philosophischen Exkursen über das Böse, mit unterschiedlichen Auffassungen von Strafe seit dem Mittelalter, mit den Klassikern der Kriminalliteratur wie Poe und E.T.A. Hoffmann und mit den frühen Whodunit-Meisterwerken von Agatha Christie und Sir Arthur Conan Doyle. Hinzu kamen die amerikanischen Hardboiled-Helden Marlowe und Spade, bei denen man immer an Humphrey Bogart denken musste, bis hin zu einigen postmodernen Beispielen, in denen sich die Grenzen zwischen Gut und Böse unangenehm verwischten.

»Fürwahr. Eine fast gespenstische Koinzidenz, finden Sie nicht?«

Ich musste lachen, doch Lucy sah mich ernst, geradezu streng an. »Ich finde das ganz und gar nicht komisch, Herr Horvath.«

Ich bemühte mich, wieder ernst zu werden. »Natürlich, Sie haben völlig recht. Bis morgen dann.«

Sie ging ihrer Wege, und ich betrat das Lehrerzimmer.

Im Kollegium hatte die Nachricht, wer der Tote war, längst die Runde gemacht. Die Lehrkräfte saßen und standen beieinander und sprachen mit gedämpften Stimmen. Einige Kolleginnen weinten und wurden von anderen getröstet, manche saßen mit starrem Blick an ihren Plätzen. Ich selbst empfand, wenn überhaupt etwas, dann eine geradezu morbide Faszination. Mein bekanntes Problem. Gewöhnlich sah ich es durchaus als Vorteil an, emotional eher ausgeglichen zu sein. Gefühle machten mir eher Angst, vor allem, wenn sie das gesunde Maß verließen. Ich konnte ausgelassene Freude genauso wenig nachvollziehen wie Hysterie oder übergroßen Zorn. Rosa hatte es jedoch erst cool, dann gefühlskalt genannt – und am Ende monströs.