9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Lehrer Horvath ermittelt

- Sprache: Deutsch

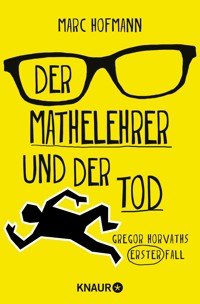

Willkommen in der digitalen Hölle: Gymnasiallehrer Horvath muss online unterrichten – und gerät unter Mordverdacht! Im 3. Teil der humorvollen Krimi-Reihe »Lehrer Horvath ermittelt« wird es gleich doppelt ungemütlich für den charmant-kauzigen Deutschlehrer aus Freiburg im Breisgau. Gymnasiallehrer Gregor Horvath hat ein Problem. Ein Schülervater wurde ermordet, und leider hatte Horvath sowohl ein Motiv als auch die Gelegenheit. Ausgerechnet Kommissar Masic ermittelt, der Intimfeind seines Bruders, der bekanntlich ebenfalls Kommissar ist. Und dann ist da noch die Corona-Pandemie, die Horvath dazu zwingt, seine Schüler mit Digitalunterricht zu quälen und irre Telefonate mit deren Eltern zu führen. Immerhin entwickeln einige Schützlinge eine erstaunliche Kreativität beim Ersinnen ganz neuer Ausflüchte. Während Masic die Schlinge um Gregors Hals immer weiter zuzieht, kommt der findige Gymnasiallehrer hinter dem Rücken der Polizei dem wahren Mörder immer näher. Extrem nahe … Krimi-Autor Marc Hofmann ist ein Lehrer mit Sinn für Selbstironie: Neben seiner Tätigkeit an einem Gymnasium in Freiburg tritt er regelmäßig als Kabarettist mit seinem Programm »Der Klassenfeind« auf. Die humorvollen Lehrer-Krimis mit Gregor Horvath sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Der Mathelehrer und der Tod - Horvath und die verschwundenen Schüler - Horvath auf der Flucht

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

Marc Hofmann

Horvath auf der Flucht

Des Lehrers dritter Fall

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Gregor Horvath hat ein Problem: Ein Schülervater wurde ermordet, und leider hatte Horvath sowohl ein Motiv als auch Gelegenheit. Während er dank Corona vollauf beschäftigt ist, sich und seine Schüler mit Digitalunterricht zu quälen und irre Telefonate mit deren Eltern zu führen, muss er dringend seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Zusammen mit seinen loyalen Schülern kommt er hinter dem Rücken der Polizei dem wahren Mörder immer näher. Extrem nahe …

Inhaltsübersicht

Zitate

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Epilog

Mein Dank geht an:

To live outside the law you must be honest.

Bob Dylan, »Absolutely sweet Marie«

Vertrauen Sie niemandem.

Agatha Christie, Hercule Poirot

(»Der unglaubliche Diebstahl der Bomberpläne«)

Prolog

Den Konflikt zwischen Mirko und Thor hörte ich, bevor ich ihn sah. Es klang ernster als das übliche Geschrei in der 7b. Ich betrat das Klassenzimmer und sah, wie Thor seinen am Boden liegenden Widersacher in den Bauch trat, dann blitzschnell einen Bleistift von einem der Tische nahm, sich auf Mirkos Oberkörper setzte und Anstalten machte, ihm den Bleistift ins Gesicht zu rammen. Einige Schülerinnen schrien gellend auf. Schnell sprang ich hinzu und konnte Thors Arm erwischen, bevor er ihn herabsenken konnte. Ich drehte ihm den Arm auf den Rücken, sodass er vor Schmerz aufschrie. Er war wie von Sinnen und versuchte, mich mit der freien Hand ins Gesicht zu schlagen. Blitzschnell entwand er sich meinem Griff, erhob sich, ohne dass ich es verhindern konnte, und trat gleichzeitig mit den Füßen nach Mirko, der sich auf dem Boden robbend außer Gefahr bringen konnte. Jetzt war ich das Ziel von Thors Wut. Er stürzte sich auf mich.

Thor war von allen Problemen in dieser an Problemen nicht armen Klasse das größte. Er war seit Jahren ein im Grunde nicht in einer Regelklasse beschulbarer Schüler. Kleinigkeiten genügten, dass er völlig die Kontrolle verlor. Emotional und sozial äußerst reifeverzögert, lebte er in seiner eigenen Welt, zu der einzig seine Eltern Zutritt hatten. Diese, vor allem der Vater, hatten bisher nicht zu erkennen gegeben, sie wüssten, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmte. Er tat einfach so, als sei alles, was geschah, die Schuld der Lehrer und Mitschüler. Ich wusste von der Biologiekollegin, dass sie Thor nicht mehr an Experimenten teilnehmen ließ, weil ständig etwas dabei zu Bruch ging. Der Sportlehrer schloss ihn kategorisch von allen Mannschaftssportarten aus, da Situationen regelmäßig eskalierten.

Thor gelang es, sich mit unbändiger Kraft meinem Griff zu entwinden. Er drehte sich blitzschnell zu mir um und stürzte sich auf mich. Durch mein jahrelanges Thai-Chi-Training war es nicht schwer für mich, ihm auszuweichen, ich nutzte seinen Schwung aus, um ihn mit einer flinken Beinbewegung zu Boden stürzen zu lassen, griff sein Sweatshirt, um den Sturz abzufangen, ließ ihn so zu Boden gleiten, drehte ihm dann einen Arm auf den Rücken und kniete mich seitlich auf seinen Oberkörper. Ich achtete darauf, ihn so zu halten, dass er sich nicht befreien konnte, vermied es aber, so fest zuzupacken, dass er große Schmerzen hatte oder sich verletzen konnte.

»Au«, rief er dennoch, »Sie tun mir weh.«

»Ich kann dich nicht loslassen, bis du dich beruhigt hast«, sagte ich. Eine solche Situation hatte ich noch nie erlebt. Einen Schüler derart festzuhalten, war keine zeitgemäße Pädagogik, aber ich verhinderte auf diese Weise versuchte Körperverletzung. Worte konnten hier nichts mehr bewirken. Immer wieder wollte Thor sich meinem Griff entwinden, aber ich ließ nicht locker. Er jammerte und stöhnte unter mir.

»Das sag ich meinem Vater!«, rief er.

Daran bestand kein Zweifel. Stiehler senior war uns allen wohlbekannt. Keine Woche verging, ohne dass mindestens ein Kollege mit einer E-Mail gemaßregelt wurde. E-Mail war aber noch das Harmloseste. Nicht selten verlangte er gleich nach einem Termin mit der Schulleitung, zu dem er auch schon mehrmals seinen Anwalt mitgebracht hatte. Mit Androhung oder Durchführung juristischer Schritte war stets zu rechnen. Leider hatten wir mit Dr. Kroll einen Schulleiter, der im Zweifel durchaus in der Lage war, sich auf die Seite der Eltern zu schlagen.

Thors Vater, ein in Freiburg praktizierender Orthopäde, glaubte seinem Sohn grundsätzlich alles. Ich selbst hatte schon mit eigenen Augen gesehen, wie Thor einem Mitschüler seine mit Eistee gefüllte Trinkflasche in den Pulli geleert hatte, ohne dafür bestraft zu werden, weil sein Vater alles so hindrehte, als ob sich Schüler und Lehrer gegen seinen Sohn verschworen hätten. Was würde erst passieren, wenn er erfuhr, dass ein Lehrer seinem Sohn den Arm auf den Rücken gedreht hatte?

Ich blickte auf. Die Klasse sah uns gebannt zu.

»Gibst du Ruhe, wenn ich dich loslasse?«, fragte ich, aber Thor war noch nicht so weit.

Er wehrte sich nach wie vor, und die roten Flecken in seinem Gesicht waren kein gutes Zeichen.

Die 7b als Ganzes hatte ich selten so ruhig erlebt wie in diesen Minuten, die sich anfühlten wie Stunden.

Irgendwann wurde der Körper unter mir ruhiger und Thors Atem flacher.

»Ich lasse dich jetzt los«, sagte ich. »Wenn du auf irgendjemanden hier losgehst, mach ich weiter.«

»Okay«, sagte er. Und ich ließ ihn los.

Schniefend und schwitzend richtete er sich langsam auf und hielt sich den Arm. Ich ging davon aus, dass er noch ein paar Minuten ein wenig wehtun würde, aber ich hatte darauf geachtet, zu vermeiden, dass er größere Beschwerden haben würde. Ich war vertraut mit meinen Kräften, meiner Motorik, und konnte die Situation gut einschätzen. Ich wusste, was ich hier tat.

Thor schlich an seinen Platz, verfolgt von unzähligen Augenpaaren. Unter normalen Umständen hätte ich sofort der Schulleitung Bericht erstattet, aber die 7b durfte keine Sekunde unbeaufsichtigt sein. Diesen Fehler würde ich nicht machen. Kollegen hatten in der Vergangenheit bitter dafür bezahlt.

1.

Es war Ende Mai, die letzte Woche vor den Pfingstferien, und langsam füllte sich die Freiburger Innenstadt wieder mit Leben, nach dem strengen Lockdown seit März. Nachdem die menschenleere und autofreie Stadt für einige Wochen gewirkt hatte wie der Schauplatz eines postapokalyptischen Films, hatten nun Kneipen, Restaurants und Geschäfte wieder geöffnet, und hätten nicht alle Menschen Masken getragen, hätte man fast schon wieder von Normalität sprechen können.

Es war ein warmer, sonniger Frühsommertag. Das, was den ersten Corona-Lockdown seit Wochen erträglich machte, war das dauerhaft schöne Wetter.

Eigentlich wollte ich nur noch ein paar Besorgungen machen, weil ich geplant hatte, am Abend für Betty zu kochen. Böhmische Hefeknödel mit Bierfleisch. Vielleicht lag es an der Kafka-Einheit, die ich derzeit mit meinem Deutschabiturkurs durchführte, dass ich vorhin diese kulinarische Eingebung hatte.

Jetzt stand ich, wie zufällig, beim Bertoldsbrunnen ganz in der Nähe des mehrstöckigen Hauses, in dem sich Dr. Stiehlers Praxis befand. Ich hatte nicht ernsthaft vorgehabt hierherzukommen. Entweder war es wirklich ein Zufall, oder mein Unterbewusstsein hatte mich hierher gelotst. Seit Freud wissen wir ja, wir sind nicht Herr im eigenen Haus, auch wenn das kaum jemand wahrhaben möchte. Aber jetzt, wo ich schon einmal hier stand, war vollkommen klar, was ich zu tun hatte. Vielleicht konnte ich ihn durch ein Gespräch noch zum Einlenken bewegen und diese unsägliche Gerichtsverhandlung am nächsten Tag im letzten Moment verhindern.

Ohne Corona hätte ich das alles schon lange hinter mir gehabt, aber so zogen doch fast drei Monate ins Land, in denen dieses Damoklesschwert der versuchten Körperverletzung über mir hing. Schuldlos schuldig, so wie Josef K. in Kafkas Prozess.

Thors Vater hatte zunächst beim Regierungspräsidium, der für Gymnasien zuständigen Schulaufsichtsbehörde, gegen mich wegen Körperverletzung im Amt geklagt.

Die zuständigen Beamten ermittelten, indem sie Schüler, Kollegen, die Schulleitung, mich selbst und natürlich die klagenden Eltern befragten. Sie kamen schon bald zum Schluss, dass ich nicht falsch gehandelt hatte, und wiesen die Klage ab. Nachdem ich schon glaubte, der Kelch sei an mir vorübergegangen, stellte sich heraus, dass Stiehler ebenfalls eine Zivilklage wegen Körperverletzung eingereicht hatte. Hier legte er nun tatsächlich medizinische Gutachten und Fotos vor, die beweisen sollten, dass ich Thors Arm gefährlich verrenkt haben sollte, was zu langfristigen Schäden geführt hätte.

Zusammen mit meinem Anwalt machten wir uns daran, Beweise dafür zu sammeln, dass mein Vorgehen nicht mit den in dem Gutachten und den Bildern dokumentierten Verletzungen in Zusammenhang stehen konnte. Wir hatten die Aussagen aller anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse, die mich entlasteten. Da Meister Shixin, mein alter Tai-Chi-Lehrer, nicht mehr lebte, kontaktierte ich dessen Sohn, der dieselbe Profession wie sein Vater ausübte und daher bezeugen konnte, dass ich seit Jahren trainierte, meinen Körper zu kontrollieren und meine Kräfte gezielt einzusetzen wusste. Und wir fanden heraus, dass der von Stiehler ins Feld geführte Arzt, der das Gutachten geschrieben hatte, ein langjähriger Tenniskollege von ihm war.

Obwohl ich ein gutes Gefühl für den Ausgang des morgigen Prozesses hatte, verspürte ich den Wunsch, es noch einmal bei Stiehler zu versuchen. So ein Prozess war ein Makel; etwas blieb immer hängen, wie man so sagte.

Ein bekanntes Gesicht kam mir entgegen. Mein Schulleiter, Dr. Kroll. Wir liefen uns sozusagen direkt in die Arme. Kroll wirkte ein wenig abgekämpft, schwitzte auf der Stirn und war außer Atem.

»Horvath!«, sagte er mit heiserer Stimme. »Schön, Sie zu sehen. Endlich mal wieder in die Stadt, nicht wahr.« Seine Augen blickten seltsam hektisch hin und her.

Diese Art Small Talk fiel mir immer schwer, oft wusste ich nicht, wie ich auf Aussagen reagieren sollte, die keinen direkt erkennbaren inhaltlichen Mehrwert hatten. Daher schwieg ich, auch wenn ich wusste, dass man das als Unhöflichkeit deuten konnte.

Er sah mich irritiert an. »Na, jedenfalls wollte ich Sie gleich sowieso noch anrufen. Morgen ist ja die Verhandlung, oder?«

Ich bejahte.

»Ich wünsche Ihnen viel Glück dafür. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Damit fährt man immer am besten. Wenn das Regierungspräsidium Sie entlastet hat, wird das Gericht es auch tun.«

»Danke für den Rat.«

»Also, Horvath, ich muss dann mal wieder. Alles Gute!« Er hob eine Faust in die Luft und schüttelte sie hin und her, offenbar eine Geste, die Stärke und Motivation ausdrücken sollte.

Ich sah ihm kurz nach, dann setzte ich meinen Weg fort, bis ich schließlich vor dem Eingang stand, neben dem ein Schild auf Dr. Stiehlers Praxis hinwies.

Ich sah auf die Öffnungszeiten. Heute bis 18:30 geöffnet, stand da. Meine silberne Taschenuhr zeigte 18:50 an. Vielleicht war er selbst noch da, aber keine Patienten mehr, das wäre ideal. Die Praxis lag im vierten Stock des Gebäudes, das ich nun betrat, und aus irgendeinem Grund, vermutlich coronabedingte Angst vor körperlicher Nähe zu Fremden, nahm ich nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe.

Es war heiß und stickig im Treppenhaus, und die Maske erschwerte das Atmen. Mein Kleidungsstil war wie immer nicht für den Sommer gedacht. Da ich kurze Hosen und T-Shirts für einen erwachsenen Mann, außer vielleicht am Strand, für nicht akzeptabel erachtete, trug ich lang, und auch meine bevorzugten Farben Grau, Schwarz und Braun hatten zugegeben im Sommer nicht nur Vorteile. Der Sommer und ich, wir passten nicht so gut zusammen. Meine Jahreszeit war der Herbst. Seit Jahren beobachtete ich an den Schulen ab Juni vor allem bei der Garderobe der männlichen Kollegen den Zusammenbruch jeglicher Contenance. Da wurden zuerst die Hemden aus den Hosen gezogen, schließlich selbst die ästhetisch auch schon fragwürdigen Sneaker gegen Sandalen und Flipflops getauscht, ebenso wie die langen Jeans gegen Shorts, und dann standen sie vor den Klassen wie Strandbarkeeper. Den Gipfel hatte ich im letzten Sommer erlebt, als ein Kollege mich auf dem Gang in einer Radlerhose überholte und dabei, wie ich entsetzt feststellte, nicht auf dem Weg zu seinem Mountainbike war, um damit nach Hause zu fahren, sondern in den Unterricht. Natürlich sah ich in meinem bewährten Ornat für manche aus wie ein Stutzer, ein Geck, wie man etwas exzentrisch gekleidete Männer früher nannte, aber für mich hatte das nichts mit Exzentrik zu tun, es war die einzige Möglichkeit, mich angezogen zu fühlen. Ein Psychologe, wenn man ihn fragen würde, könnte hierin vielleicht eine Art Uniform oder Rüstung sehen, mit der ich mich vor den Unbilden der Welt zu schützen suchte. Für mich hatte es in erster Linie ästhetische Gründe.

Aber nun war mir heiß, und ich schwitzte, während ich die Stufen emporstieg. Ein Mann kam mir entgegen. Ich drängte mich ans Geländer, um ihm nicht zu nahe zu kommen. Andere Menschen hatte ich schon mein Leben lang mit einer gewissen Skepsis und nicht ungerne aus der Distanz betrachtet. Nun waren sie dank einem Virus zur potenziellen Bedrohung geworden. Eine seltsame Entwicklung, auch wenn ich vermutete, dass es Menschen gab, die das mehr traf als mich, weil sie die Nähe anderer mehr brauchten als ich.

Ich hörte, wie der Aufzug nach unten fuhr, die Tür im Erdgeschoss sich öffnete und jemand, vermutlich eine Frau, mit eiligen Schritten das Gebäude verließ.

Auch wenn ich nicht wusste, was genau ich Dr. Stiehler sagen sollte, um ihn von seiner Klage abzubringen, und auch nicht glaubte, dass er das, was auch immer ich sagte, wirklich tun würde, ging ich weiter.

Vielleicht ließ Stiehler sich doch erweichen. Bei dieser Sache konnten alle nur verlieren, egal, wie es ausging, Thor, Stiehlers Sohn, allen voran. Seine Mitschüler hatten ihn schon, als die Schulen noch offen gewesen waren, spüren lassen, was sie von alledem hielten.

Schwere Schritte kamen mir von oben entgegen. Ich blickte auf und sah erneut jemanden, der mir bekannt vorkam, auch wenn er nicht so gekleidet war wie Menschen, mit denen ich normalerweise verkehrte. Der Mann trug eine schwarze Lederjacke, schwere Stiefel und eine schwarze Maske, auf der ein Wort in ein Logo integriert war, das mir nur zu bekannt war: Caballeros stand da in geschwungenen Lettern. Der Name hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt auf dieser aberwitzigen Klassenfahrt im Schwarzwald vor etwas mehr als einem Jahr. Und so wusste ich trotz oder wegen der Maske gleich, wer der Hüne war, der sich nun nur noch wenige Stufen über mir befand: Mike, der Präsident des größten Freiburger Motorradclubs, der sich, als sich die Ereignisse im Schwarzwald überschlugen, als veritabler Deus ex machina erwiesen hatte, als unerwarteter Retter in der Not. Oder müsste man ihn eher Deus cum machina nennen mit Bezug auf seine Harley Fat Boy?

Mike blickte zuerst an mir vorbei, und ich dachte für einen Moment, er würde mich vielleicht nicht erkennen, was ich dann wahrscheinlich so hingenommen hätte.

Seine Kleidung gab beim Gehen merkwürdig knisternde Geräusche von sich, die ich nicht einordnen konnte.

Er blieb stehen, und trotz seiner Maske sah ich, wie er zu grinsen begann. »Pauker! Du hier?«

Auch er war auf seine Art ähnlich unpassend für dieses Wetter gekleidet wie ich, und ich erkannte Schweißtropfen auf seiner Stirn.

»Mike«, sagte ich, »was machen die Geschäfte?«

»Läuft«, sagte er lachend, »was willst du hier?«

»Ich gehe zum Arzt«, sagte ich, was ja nicht einmal gelogen war.

»Aha, Probleme?«

»Rücken. Vom vielen Korrigieren.«

»Ja, du bist halt ein Korrekturensohn«, sagte er lachend. »Gehst du zu Stiehler?«

Ich nickte.

»Geh da lieber nicht hin. Der kann nix. War ich auch schon mal. Pfuscher!«

Ich nickte wieder und ersparte mir einen Kommentar, musste aber immer noch über sein Wortspiel von eben schmunzeln.

»Und du?«, frage ich. Eigentlich kannten wir uns nicht so gut, dass ich ihn gerne duzte, aber beim Sie zu bleiben, während er mich ansprach, als wäre ich sein Kumpel, kam mir merkwürdig vor.

»Ein Stockwerk obendran. Physio. Vom vielen Motorradfahren.«

Damit war mein Vorrat an Small-Talk-Phrasen erschöpft, und ich hoffte, er würde weitergehen.

»Also, ich muss dann mal«, sagte ich.

»Ja«, entgegnete er, »ich auch.«

Ich setzte meinen Weg fort, und dem Knistern unter mir nach zu urteilen, tat Mike das Gleiche.

»Pauker?«, rief Mike mir plötzlich nach, und ich drehte mich um.

»Du weißt, dass du mir noch einen Gefallen schuldest.«

Ich atmete schwer ein und wieder aus. Ja, ich wusste, worauf er anspielte.

Mike hatte bei unserem Zusammentreffen im Schwarzwald in all der Verwirrung als Einziger gemerkt, dass die zweihunderttausend Euro vom Banküberfall nie mehr aufgetaucht waren. Er wusste oder ahnte zumindest, dass Betty und ich sie hatten. Aber er beließ es dabei. Das Geld war immer noch in unserem Besitz. Es befand sich in einem Schließfach am Hauptbahnhof. Betty und ich hatten anfangs ein paarmal darüber geredet, ob wir es zurückgeben sollten, irgendeine Erklärung hätten wir gewiss dafür gefunden, wieso wir die Tasche mit dem Geld aus dem Banküberfall am Ende des Showdowns im Schwarzwald, wie die Schüler das auf Instagram genannt hatten, in den Händen hielten.

Die Polizei hatte andere Erklärungen für den Verbleib des Geldes, und niemand verdächtigte uns. Nicht dass wir vorhatten, das Geld jemals auszugeben. Weder Betty noch ich hatten das Thema in den letzten Monaten angesprochen. Vielleicht sahen wir es beide stillschweigend als eine Art Lebensversicherung an, als einen Notgroschen für alle Fälle.

»Ja, ich weiß«, sagte ich.

»Ich wollte dich deshalb sowieso mal kontaktieren.«

»Wie meinen?«, fragte ich nach. Was wollte er von mir? Dass ich ihm das Geld gab?

»Der Gefallen«, sagte er. »Ich bräuchte dich vielleicht für etwas.«

Froh darüber, dass er das pekuniäre Thema nicht explizit ansprach, überlegte ich, was für einen Gefallen ich ihm schon würde erweisen können. Diese kryptische Andeutung machte mich schon beinahe wieder neugierig.

»Gut«, sagte ich, spürte jedoch, wie meine Ungeduld wuchs. Ich wollte das Gespräch mit Stiehler hinter mich bringen und nicht bei fünfzig Grad in einem Treppenhaus mit Mike, dem Rocker, verhandeln.

»Hast du ein Handy?«, fragte er.

»Nein.«

Dies war nicht ganz richtig. Zwar hatte ich mich dieser Entwicklung lange verweigert, denn ich konnte nicht erkennen, wie sich meine Lebensqualität durch ein solches Gerät verbessern sollte, doch seit Betty mir dieses alte Kartentelefon gegeben und es mir das Leben gerettet hatte, trug ich es bei mir, auch wenn ich es nur selten benötigte. Die einzigen beiden Menschen, die von der Existenz dieses Telefons wussten und die Nummer kannten, waren Betty und Martin, und ich sah keinen Grund, warum ich einem Vertreter der Freiburger Halbwelt meine Nummer geben sollte.

Er lachte. »Pauker, was bist du nur für ein seltsamer Kauz. Also, pass auf. Bist du morgen Abend daheim?«

»Ja, ich denke schon.«

»Um acht. Ich komme zu dir.« Er drehte sich um und ging knisternd weiter.

Verblüfft sah ich ihm nach. Er war es offenbar derart gewohnt, dass seinen Anordnungen Folge geleistet wurde, dass er gar nicht auf die Idee kam, ich könnte ihn nicht treffen wollen – und schon gar nicht in meiner Wohnung – oder ich wäre womöglich schon anderweitig verabredet. Davon, dass er nicht einmal nach meiner Adresse gefragt hatte, ganz zu schweigen. Mike brauchte offenbar nicht nach Adressen zu fragen, er fand seinen Weg auch so.

Ich stieg noch ein Stockwerk nach oben in Dr. Stiehlers Praxis. Eine weitere Person kam mir entgegen, aber ich schenkte ihr keine Beachtung. Oben angekommen, drückte ich gegen die Tür, die sich sogleich öffnete. Die Rezeption war leer. Ein Blick ins Wartezimmer verriet mir, dass auch, wie erhofft, keine Patienten mehr hier waren. Stiehler und vielleicht auch die Sprechstundenhilfe, sofern sie nicht bereits gegangen war, befanden sich sicher in einem der hinteren Räume. Hoffentlich war er nicht schon weg und die Praxistür nur deshalb offen, weil hier bereits geputzt wurde.

»Hallo?«, rief ich.

Keine Antwort.

»Hallo?«, rief ich noch einmal.

Ich ging langsam den Flur nach hinten, wo ich die Behandlungszimmer vermutete. Das erste war leer.

Am Ende des Gangs folgte ein weiteres, dessen Tür geschlossen war.

Ich betätigte die Klinke, schob langsam die Tür auf und spähte hinein.

Auf dem Boden lag ein weiß gekleideter Mann. Aus seinem Kopf lief Blut, das sich bereits in einer Pfütze auf dem Boden ausgebreitet hatte.

Ich erstarrte. Mehr fasziniert als erschrocken. Ein merkwürdiger Wesenszug. Je aufregender, irrationaler oder skurriler eine Situation war, desto kühler und ruhiger wurde ich. Zumindest emotional. Dafür begann in der Regel mein Geist hyperaktiv zu werden.

Ein erster Impuls riet mir zur sofortigen Flucht. Aber mein Kopf widersprach. Ich betrat das Zimmer und sah mich um. Es war ein ganz gewöhnliches Behandlungszimmer, mit Liege, Bücherregalen und Schreibtisch. Neben dem Schreibtisch stand eine Büste auf einer antik aussehenden Säule. Die Büste zeigte nicht etwa Paracelsus oder Robert Koch oder was man sonst in einer Arztpraxis vermuten würde, sondern Dr. Stiehler höchstselbst.

Und sie war blutverschmiert.

Ich zog in Erwägung, kurz zu prüfen, wie schwer sie war, ob sie tatsächlich aus Marmor war, wie es den Anschein hatte, oder vielleicht doch nur aus Plastik, unterließ es aber.

»Hallo?«, rief ich noch einmal für alle Fälle, kniete mich hin und berührte den Mann an der Schulter. Er rührte sich nicht. Ich ging hinter den Schreibtisch, um sein Gesicht zu sehen.

Es war tatsächlich Dr. Stiehler.

Soweit ich es beurteilen konnte, war er tot. Offenbar erschlagen mit seiner eigenen Büste.

Und dann traf mich eine Erkenntnis, die mich bis ins Innerste elektrisierte. Auch wenn ich nichts damit zu tun hatte, befand ich mich an einem Tatort, an dem kürzlich jemand erschlagen worden war. Meine Fingerabdrücke waren überall.

Und ich hatte ein Motiv.

2.

Es gibt im Leben und in der Kunst das Bild der Türen, die sich öffnen, oder auch der Wege, die sich dem Reisenden darbieten. Zwei Straßen gingen ab im gelben Wald …, so beginnt eines der bekanntesten Gedichte des amerikanischen Lyrikers Robert Frost. In der Regel stehen diese Türen und Wege für neue Möglichkeiten, neue Lebenswege, die eine Veränderung, oft sogar eine Verbesserung bereithalten. Seit Kafka aber wissen wir, dass eine Tür auch einfach in einer Sackgasse oder einem Labyrinth münden kann oder gar nicht erst aufgeht.

Ich sah in dem Moment in Dr. Stiehlers Praxis drei Türen vor mir. Und alle drei führten ins Ungewisse.

Ich befand mich am Schauplatz eines Mordes, der hier kürzlich stattgefunden hatte. Ich wusste, ich war nicht der Mörder, aber ich hätte ein Motiv gehabt. Meine Fingerabdrücke waren überall verteilt. Mein erster Impuls war, einfach die erstbeste Tür zu nehmen, die nach draußen führte, und von diesem Ort zu verschwinden. Aber das hätte mich noch verdächtiger gemacht.

Die Indizienlage hielt mich jedoch auch davon ab, die zweite Tür zu wählen, nämlich direkt von hier aus die Polizei zu rufen. Ich wollte nicht wie der Mörder wirken, der Unschuld vorschützte und vom Tatort die Tat meldete, um möglichst unverdächtig zu wirken.

Also wählte ich die dritte Tür. Ich rief Betty an.

Es war mehr ein Reflex denn eine rationale Überlegung, mir war klar, dass ich sie damit in Schwierigkeiten bringen würde. Betty war die Assistentin meines Zwillingsbruders Martin, Kommissar bei der Freiburger Kripo. Seit der Klassenfahrt in den Schwarzwald waren wir ein Paar. Differenzen, Unsicherheiten und Eifersucht schienen weitgehend ausgeräumt. Wir wohnten getrennt, trafen uns aber regelmäßig, meistens bei mir, weil ich die größere und, wenn man ehrlich war, auch schönere Wohnung hatte.

Der Anruf bei Betty war unüberlegt und im Grunde vollkommen sinnlos, das ahnte ich schon, während ich noch darauf wartete, dass sie abnahm. Was konnte sie schon tun?

»Horvath, du bringst mich hier in eine unangenehme Situation«, sagte sie dann auch, nachdem sie mir zugehört hatte. »Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Wir müssen offiziell die Polizei einschalten, das bekommt sonst einen Rattenschwanz, der uns verfolgen wird.«

Betty hatte beschlossen, mich weiterhin mit Nachnamen anzusprechen, wie sie es schon bei unserer ersten Begegnung getan hatte. Hin und wieder nannte sie mich Gregor, und es war für mich eher seltsam, wenn sie das tat. Als würde sie gar nicht mich meinen. Horvath war mir tatsächlich lieber.

Ich nickte resigniert. »Gut.«

»Ich schalte die Kollegen ein, du wartest und tust sonst gar nichts. Und fass bloß nichts an.«

Ich hatte ein äußerst mulmiges Gefühl. Einerseits war ich ein optimistischer Mensch, der immer davon ausging, dass alles nicht so schlimm und am Ende sowieso gut werden würde, andererseits wusste ich aus eigener Erfahrung, vor allem in letzter Zeit, dass es durchaus schrecklich werden konnte. Dass ich hier schon wieder einen Toten gefunden hatte, kam mir beinahe wie ein Fluch vor, von dem ich aber nicht wusste, womit ich ihn verdient haben könnte.

Während ich wartete, betrachtete ich den Toten am Boden vor mir. Wie immer in emotional aufwühlenden Situationen war ich ganz ruhig. Nur mein Gehirn arbeitete auf Hochtouren, und meine Gedanken schossen hin und her.

Es war erstaunlich, wie wenig man in unserer Welt mit dem Tod in Berührung kam, dachte ich. Als Folge der Epoche der Aufklärung hatte man alles, was nicht lebendig und gesund war, aus der Mitte unserer Gesellschaft an deren Ränder verbannt. Psychiatrische Anstalten entstanden ebenso wie Krankenhäuser. Besonders augenfällig wurde diese Einstellung an Friedhöfen, auch in Freiburg. Waren die Toten im Mittelalter noch ums Münster herum begraben worden, so wurden die Grabstätten zunächst auf den Alten Friedhof in Herdern, der damals noch am Stadtrand lag, verlegt, und als die Stadt weiterwuchs, auf den heutigen Hauptfriedhof im Stadtteil Brühl.

Ein Zitat von Woody Allen fiel mir ein: Also, was den Tod angeht, ich bin dagegen. Das konnte ich nur unterschreiben.

Jetzt erst wurde mir mein Dilemma so richtig bewusst: Ich befand mich an einem Tatort. Ich ging davon aus, dass in dieser Praxis heute ein ganz normaler Tag gewesen war, also konnte die Tat vor noch nicht allzu langer Zeit geschehen sein, denn die Praxis hatte ja bis 18:30 Uhr geöffnet. Jetzt war es zehn nach sieben. Das hieß, der Mord musste zwischen 18:30 Uhr, wenn pünktlich geendet worden war, und meinem Eintreffen etwa gegen neunzehn Uhr geschehen sein.

Ich dachte an die Begegnung mit Mike im Treppenhaus eben. Was, wenn das kein Zufall gewesen war? Aber wieso sollte der Präsident eines Motorradclubs einen Orthopäden ermorden? Ich wusste, dass die Kripo seit Jahren vergebens versuchte, den Caballeros unlautere Machenschaften nachzuweisen, also würde Mike doch wohl nicht so unvorsichtig sein, am helllichten Tag in der Freiburger Innenstadt einen Menschen zu töten.

Entgegen Bettys Anweisung, nichts anzufassen, ging ich zum Empfangstisch und suchte auf der Oberfläche nach einem Terminkalender, fand aber nichts. Entweder befand er sich in einer der Schubladen, die ich nicht öffnen wollte, oder die Termine wurden nur noch digital erfasst.

Ich setzte mich auf den Stuhl am Empfang und grübelte weiter. Die Verhandlung morgen würde unter diesen Umständen nicht stattfinden. Morgen nicht und vielleicht überhaupt nicht mehr, weil es keinen Kläger mehr gab, höchstens die Staatsanwaltschaft trat als Kläger auf, und Dr. Stiehler würde gar nicht benötigt, oder Frau Stiehler sprang für ihren Mann ein. Allerdings hatte sie in der ganzen Angelegenheit bisher keine Rolle gespielt, die treibende Kraft hinter alledem war stets ihr Mann gewesen. Vielleicht war auch sie froh, ihrem Sohn all das zu ersparen, zumal jetzt auch noch sein Vater tot war. Allerdings, viel auffälliger, als er ohnehin schon war, konnte Thor kaum noch werden, dachte ich mit einem leicht zynischen Schnauben.

Zwanzig Minuten später trafen sie ein. Der Erste, der durch die Tür kam, trug Zivilkleidung. Mit schnellem Blick vermaß er das Foyer der Praxis und trat dann auf mich zu. Er war größer und kräftiger als ich, hatte ein kantiges, leicht vernarbtes Gesicht und stellte sich mir als der leitende Beamte vor. Masic war sein Name. Mit seinen raubvogelhaften Augen, die ein wenig zu klein für sein Gesicht wirkten, starrte er mich durchdringend an. Es war schwer, seinem Blick standzuhalten, ich versuchte es, so gut es ging, um nicht so zu wirken, als hätte ich etwas zu verbergen. Es folgten ein weiterer Beamter, ein Notarzt und mehrere Kriminaltechniker. Und dann betrat Betty die Praxis, wie immer ganz in Schwarz gekleidet, ihre Haut ein wenig zu bleich für die Jahreszeit und ihre Lippen ein wenig zu rot für eine Kriminalbeamtin. Sie sah mich kurz an, ihr auf Außenstehende ausdruckslos wirkendes Gesicht verriet dem Kenner eine gewisse Unruhe, vielleicht sogar Besorgnis.

Ich hatte gehofft, mein Bruder Martin würde dabei sein, aber dem war nicht so. Masic hatte mich wortlos stehen gelassen, ging schnellen Schrittes zum Behandlungszimmer, in dem der Tote lag, warf einen Blick hinein und sah wieder zu mir.

»Martin hat heute frei«, flüsterte mir Betty hastig zu, »hab ihn nicht erreicht.«

Masic instruierte den Notarzt eindringlich, am Tatort nichts außer dem Toten anzufassen. Der zog verwundert die Brauen hoch und verschwand in Stiehlers Behandlungszimmer. Masic blickte zu uns und kam mit schnellen Schritten auf uns zu. Er stellte sich regelrecht zwischen mich und Betty, sodass sie sogar einen Schritt zurücktreten musste.

»Betty, keine Gespräche mit dem, also, mit Herrn Horvath, das war der Deal«, sagte Masic streng.

Was für ein Deal?, fragte ich mich. Vielleicht, dass sie überhaupt mit zum Tatort kommen durfte, war sie doch eigentlich Martins Kollegin. Betty zuckte mit den Schultern und trat ein Stück zur Seite. Da er so erpicht darauf war, Gespräche zwischen mir und Betty zu unterbinden, ging ich davon aus, dass er um unsere Beziehung zueinander wusste.

Unterdessen zogen die Techniker ihre Schutzanzüge an.

»Sie warten bitte auf mich, bevor Sie reingehen!«, herrschte er sie an.

Er zog ein Diktiergerät hervor und fragte mich, wie lange ich schon hier sei und ob ich etwas angefasst habe. Ich beantwortete alles, so exakt ich konnte. »Warum sind Sie überhaupt hier? Hatten Sie einen Termin?«, fragte er.

Ich erklärte ihm so knapp wie möglich die Situation.

Während ich sprach, verengten sich Masics Augen. Mit wachsendem Unbehagen hörte ich meine Worte mit seinen Ohren und kam erneut nicht umhin festzustellen, dass das, was ich hier erzählte, wie ein lupenreines Mordmotiv klang. Er nickte, steckte sein Diktiergerät weg und zog sich ebenfalls einen Schutzanzug über.

»Ausgerechnet Masic …«, flüsterte Betty.

»Betty«, rief Masic. »Komm doch bitte mit.«

Betty warf mir einen kurzen Blick zu und ging zu Masic. Es war eindeutig, dass er mich für verdächtig hielt, wieso sonst sollte er einen solchen Wert darauf legen, dass wir nicht miteinander sprachen. Und, ehrlich gesagt, konnte ich es ihm nicht verübeln.

»Herr Horvath, gehen Sie doch ins Wartezimmer und tun dort das, was man dort so tut«, sagte Masic. Er lächelte leicht. Ein Mann mit Humor offenbar.

Ich setzte mich. Die Angelegenheit war völlig surreal. Innerlich war ich ruhig, ja, ich verspürte sogar Erleichterung darüber, wie sich alles entwickelt hatte, zumindest, was die Klage gegen mich anging. Betty schloss sich der vor der Tür zum Behandlungszimmer wartenden Gruppe der Techniker an.

Durch die geöffnete Wartezimmertür sah ich, wie der Notarzt das schräg gegenüberliegende Behandlungszimmer verließ und Masic leicht zunickte, worauf der nun den Tatort betrat und die Kollegen mit einer Handgeste davon abhielt, ihm zu folgen. Ich konnte erkennen, wie er langsam in den Raum ging und den Blick schweifen ließ. Mit geschmeidigen Bewegungen ließ er sich auf alle viere nieder und senkte den Kopf tief über den Toten, als würde er Witterung aufnehmen. Betty sah zu mir, schüttelte leicht den Kopf und verdrehte die Augen. Einige Kollegen beobachteten Masic gebannt, andere flüsterten leise miteinander. Masic stieg nun über den Toten, vollführte Handbewegungen, als nähme er Messungen vor, zwischendurch hielt er die Hände wie ein Filmregisseur, als wollte er einen Ausschnitt erzeugen, auf den der Blick sich konzentrierte. Dann erhob er sich, durchmaß mit großen, aber geschmeidigen Schritten den Raum, drehte sich um die eigene Achse, ließ den Blick über Schreibtisch und Schränke schweifen, warf sich dann blitzschnell auf den Boden, um unter die Schränke zu sehen. Es sah aus wie der Balletttanz eines Verrückten. Dann entdeckte er die blutverschmierte Büste und hob sie an. Seinen Bewegungen nach war sie nicht aus Plastik. Er prüfte ihr Gewicht, hob sie in die Luft, wobei er beide Hände benötigte, ließ sie niedersausen, ohne sie loszulassen, nickte und stellte sie wieder auf die Säule.

Irgendwann hatte er seine eigenwillige Sichtung des Tatorts beendet, und die Kriminaltechnik durfte hinein. Masic selbst kam ins Wartezimmer, Betty ging kurz zu den Technikern ins Behandlungszimmer und stieß dann zu uns. Masic zog erneut sein Diktiergerät hervor.

»Wir brauchen jetzt gleich Ihre Fingerabdrücke, die Kriminaltechniker werden das übernehmen. Eine Frage noch: Haben Sie jemanden gesehen auf dem Weg hierher?«

Ich berichtete von diversen Personen im Treppenhaus, nannte natürlich die Begegnung mit Mike, was Masic ohne erkennbare Reaktion zur Kenntnis nahm, und vergaß auch nicht der Vollständigkeit halber Dr. Kroll zu erwähnen, den ich ja nur zwei Häuser weiter getroffen hatte und der immerhin theoretisch auch hier aus diesem Gebäude hätte gekommen sein können.