Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir schreiben das Jahr 1189. Der junge Leonhardt sieht als zweitgeborener Sohn des Herrn von Zusameck einer ungewissen Zukunft entgegen. Doch das Schicksal wendet sich und er schließt sich dem anstehenden Kreuzzug des Kaisers Friedrich Barbarossa an. Was ist geschehen? Die Heilige Stadt Jerusalem wurde zwei Jahre zuvor von den Sarazenen und ihrem Sultan Saladin erobert, das Wahre Kreuz Christi geraubt. Die mächtigsten Herrscher des Abendlandes beschließen daraufhin, die Stätten des Christentums zurückzuerobern. Während die Könige des Westens zur See aufbrechen, will das deutsche Heer zu Land über Ungarn und Konstantinopel ziehen, um von dort weiter bis zum Mittelpunkt der Welt, Jerusalem, vorzustoßen. Von Regensburg aus bricht das gewaltige Heer in eine unbestimmte Zukunft auf. www.ritterauszusameck.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 737

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Ritter aus Zusameck

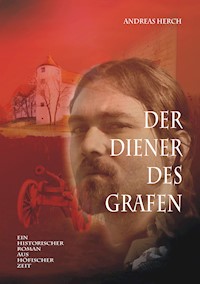

TitelseiteDer Ritter aus ZusameckI. Die Hörner von HattinII. Regensburg - 1189III. Der PilgerzugIV. SalephV. Der SklaveVI. Richard LöwenherzVII. Kaiser HeinrichVIII. SizilienIX. AliciaX. Das Wahre Kreuz ChristiEPILOGImpressumDER RITTER AUS ZUSAMECK Andreas Herch

EIN HISTORISCHER ROMAN AUS DEM MITTELALTER

Internet: www.ritterauszusameck.de

Der Ritter aus Zusameck

I. Die Hörner von HattinII. Regensburg - 1189III. Der PilgerzugIV. SalephV. Der SklaveVI. Richard LöwenherzVII. Kaiser HeinrichVIII. SizilienIX. Alicia

I. Die Hörner von Hattin

Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not.

Psalmen 10, 1

Die Sonne brannte drückend und mit unbarmherziger Intensität auf den ausgetrockneten Wüstenboden. Nur wenige Tiere hatten sich in diese unwirtliche Gegend verirrt – mit Ausnahme einer wachsenden Anzahl von Bartgeiern, die noch in großer Höhe in der flirrenden Hitze ihre Kreise zogen.

Keine Menschenseele lebte in diesem Landstrich und niemand hätte auch nur einen Gedanken an eine Wohnstatt im kargen Fels auf unfruchtbarem Boden verschwendet.

Der Mann beobachtete einige Zeit mit zusammengekniffenen Augen die Aasfresser am Himmel, wendete sich dann jedoch angewidert ab und ging mit langsamen Schritten den steinigen Hügel hinunter, um in sein Zelt zurückzukehren.

Der Name des Mannes war Saladin.

Es war ein guter Tag gewesen, ein glorreicher für den Islam, für seine Männer, die aufopferungsvoll die harte Schlacht geschlagen hatten und natürlich auch für ihn selbst, der sich Herrscher aller Moslems nennen durfte, vor allem nach diesem unglaublichen Sieg.

Wie lange hatten sie darauf gewartet, wie viele Schmähungen und bittere Niederlagen hinnehmen müssen, bis dieser wunderbare Tag sämtliche Bedrückungen durch ihren Feind getilgt hatte. Jetzt konnte es nur noch kurze Zeit dauern, bis die heiligen Stätten, allen voran Al-Kuds, das die Ungläubigen Jerusalem nannten, wieder in den Besitz seiner rechtmäßigen Eigentümer überging!

Als er seinem Zelt näher kam, erblickte er ihren König, diesen unglaublichen Narren. Er lag im Staub, gefesselt und gedemütigt, mehr tot als lebendig. Er würde ihn am Leben lassen, obwohl seine Männer nach seinem Blut verlangten. In der ersten Wut auf die Schandtaten der Franken hatte auch er mit diesem Gedanken gespielt, aber dann fiel ihm ein, in welchem törichten Wahn dieser Mann seine Ritter in die Wüste hineingeführt hatte – ihrem Untergang entgegen. Und er besann sich. Lebend war Guy de Lusignan weitaus wertvoller, als ihn im Tode zum Märtyrer für die Christen zu machen.

Saladin nahm einen kurzen Schluck aus seiner Ziegenlederflasche und wohltuend rann das kühle Nass seine Kehle runter. Er konnte nur den Kopf schütteln über den Irrsinn der Barbaren, die sich ohne Wasservorräte in diese Hölle gewagt hatten, um ihm, dem Gebieter aller Gläubigen von Ägypten bis Syrien, entgegenzuziehen. Fast bekam er Mitleid, als er sich über den ohnmächtigen König der Franken beugte und ihm in Barmherzigkeit einige Tropfen Wasser über das verfilzte Haar goss.

Er regte sich nicht.

Wozu auch? Je weniger er zunächst von der Katastrophe, die über das Heer der Christen hereingebrochen war, erfuhr, desto besser für ihn. An seiner Seite lag ein zweiter Mann, doch in diesem regte sich kein Lebenszeichen mehr. Saladin selbst hatte sein unwürdiges Leben beendet. Als er an dessen geschundenem Leib vorüberging, überfiel keinerlei anteilnehmende Gefühlsregung sein Herz, sondern blanker Hass. Er war der Urheber der Gräuel gewesen, war wie ein tollwütiges Tier über friedliche Karawanen hergefallen und brachte mehr Tod und Verderben über die Moslems als je zuvor ein anderer Ungläubiger. Der Tod war der gerechte Lohn für Rainard de Chatillon.

Und nun war dieser Rainard gleich mehrfach für seine Frevel bestraft worden. Denn das gesamte Heer der Christen war an diesem Tag vor den beiden Felsblöcken, die man die Hörner von Hattin nennt, ausgelöscht worden.

Mit grimmigem Blick ging Saladin noch ein paar Schritte weiter, um nach den restlichen Überlebenden des Massakers zu sehen. Zusammengekauert lagen sie besiegt und gefesselt am Boden. Wohl keine zweihundert konnten es mehr sein – übriggeblieben von einer Armee von vielen tausend Männern.

Beim Näherkommen erkannte er bei den meisten Rittern das Zeichen auf ihrem Gewand, das er abgrundtief hasste. Nicht, weil er ein Fanatiker war, nein, eine derartige Regung war ihm fremd, sondern weil das Zeichen des Kreuzes auf der Rüstung eines Christen von Unheil kündete.

Die abendländischen Ritterorden trugen auf ihrem Gewand ein Kreuz, um Freund und Feind zu zeigen, dass sie bereit waren, für ihren Gott in den Tod zu gehen. Saladin kannte seine bittersten Feinde nur zu gut. Nicht nur für die islamischen Heere, sondern auch für die einfache Bevölkerung waren die christlichen Kriegerorden der Johanniter und der noch weitaus schlimmeren Templer eine Plage. Darum würde es für diese Gefangenen keine Gnade geben, denn er wusste mit Sicherheit – jeder überlebende Ordensritter würde nicht ruhen, wiederum eine Vielzahl von Gläubigen ums Leben zu bringen.

Schon bald würde er dieser Ausgeburt der Hölle ein Ende setzen, denn heute waren die besten Männer der Christen gefallen. Wer sollte ihn nun hindern, Akkon, Tripolis und vor allem Jerusalem zu nehmen? Keine kampfbereiten Männer standen mehr zwischen ihm und dem nur zwei Tagesmärsche entfernten Al-Kuds. Und dann würden sie die Christen ins Meer treiben und Rache nehmen für hundert Jahre Verderben, das über die Länder des Islam gekommen war.

Doch plötzlich kam ihm ein Gedanke, der ihn erschreckte.

Bis jetzt waren immer wieder zahllose Franken über das große Meer gekommen, um in rasender Wut über die Araber herzufallen. Mit den Christen, die hier im Lande lebten, konnte man sich hingegen immer wieder arrangieren, denn es gab zahlreiche verständige Männer unter den Ungläubigen.

Doch was wäre, wenn nun weitere Horden aus dem Abendland aufbrachen, um ihre Brüder zu rächen?

Er hatte von einigen dieser fremden Herrscher gehört. Im Vergleich zu diesem Schwächling von Guy de Lusignan musste es gewaltige Könige im kalten Norden und Westen Europas geben, die von ganz anderem Schlag waren als die Franken, die schon lange im Heiligen Land lebten.

Saladin nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit genaue Erkenntnisse über diese Könige und ihre Länder einzuholen, um mehr über ihre Absichten zu erfahren.

Einer der Männer seiner Leibgarde räusperte sich und weckte ihn aus seinen trüben Gedanken. Nahezu unbemerkt war er an seinen Herrscher herangetreten, da er wusste, dass dieser sich oftmals gerne allein und ungestört seinen Überlegungen hingab. Saladin war nicht ungehalten – nicht heute –, denn an diesem Tag hätte er vieles verziehen.

„Was gibt es, Akim?“

Der Mann verbeugte sich kurz und richtete die Hand auf mehrere Träger, die hinter ihm Aufstellung genommen hatten.

„Verzeihung, Herr, aber wir haben das Götzenwerk der Heiden gefunden und wollten Euch fragen, was damit zu tun ist. Sollen wir es verbrennen, wie Omar von Aleppo es gefordert hat?“

Saladins Neugier war geweckt und er trat auf den Wagen zu, auf dem seine Diener diese – wie nannten es die Christen –Reliquieverstaut hatten. Mit einer Hand fuhr er behutsam über das geschwärzte Holz und versuchte zu entschlüsseln, was es damit für eine Bewandtnis hatte. Doch nichts geschah, es sah einfach nur aus wie ein großes Kreuz, ein Zeichen für den schandhaften Tod des Propheten, den die Christen als Gott anbeteten.

Seine Vorderseite war ganz in Gold und Silber gefasst, auch Bruchstücke von Rubinen konnte er erkennen.

Nachdenklich hielt Saladin inne. „Nein, zerstört es noch nicht, ich möchte wissen, welche Bedeutung es für die Ungläubigen hat“, befahl er. Dann scheuchte er seine Diener mit einem knappen Handzeichen davon und winkte stattdessen einem Soldaten zu, der die Ordensritter bewachte, er solle seinen Kommandanten zu ihm schicken. Als der Offizier sich Augenblicke später vor ihm aufbaute, besiegelte Saladin mit einem Kopfnicken endgültig das Schicksal der Gefangenen.

Am nächsten Tag erwachte er erfrischt und ausgeruht. Seine Nacht war traumlos geblieben, obwohl er die Tragweite seines Sieges so unmittelbar nach dem Erwachen noch nicht in ihrem ganzen Ausmaß erfassen konnte. Fast euphorisch war er in seine Stiefel geschlüpft und hatte seinen Leibdiener Yafar mit scherzhaftem Gelächter aus seinem Zelt gejagt, als dieser sich darüber beschweren wollte, dass sein Herr seine Gewänder in ungewohnter Manier selbst anlegte.

„Glaube mir, werter Freund, heute würde ich die Welt einkleiden als Dank für diesen Erfolg.“

Yafar konnte nur den Kopf schütteln ob dieses Verhaltens und entfernte sich ehrerbietig von dem Sultan, der gar nicht schnell genug darin war, sein morgendliches Gebetsritual und die Waschung zu vollziehen.

Als er sein nach frischem Yasmin und Flieder duftendes Zelt verließ und in die Morgensonne blickte, verblasste seine Freude ein wenig, als er über die im Tal vor ihm liegende Ebene blickte.

Die Aasfresser hatten in der Nacht bereits ihr Werk begonnen und von der feindlichen Armee war wenig geblieben – ein paar verlorene Fahnen, zerbrochene Waffen und viele Kadaver.

Wie kümmerlich wenig bleibt vom Leben nach einer solchen Niederlage, kam es Saladin in den Sinn und er konnte nur mühsam ein trockenes Würgen aufgrund des beißenden Gestankes unterdrücken.

Seine Hochstimmung trübte sich und er zwang sich, an den großen Erfolg zu denken: den Meilenstein für sein Volk und seinen Glauben.Was kümmerten ihn die Opfer der Christen?schalt er sich selbst. Doch in seinem Innersten spürte er, dass er sich diese Leichtigkeit nur selbst vorgaukelte. Er war kein Schlächter und der Tod so vieler Menschen ging nicht spurlos an ihm vorüber, obgleich er sich in diesem Moment beinahe wünschte, keine fühlende Seele sein Eigen zu nennen.

„Herr, Herr, entschuldigt, aber …“ Akim stand hinter ihm und riss ihn händeringend und völlig außer Atem aus seinen widersprüchlichen Gedanken. „Wir haben es in eine der Höhlen im Hinterland gebracht, wie Ihr es befahlt, jedoch …“ Akim, sein treuer und unerschrockener Kämpfer, trat aufgeregt von einem Bein auf das andere und biss sich verlegen auf die Lippen.

„Gut gemacht Akim, ich möchte nicht, dass es verloren geht. Obwohl, ich glaube kaum, dass unsere tapferen Männer sich auch nur in seine Nähe wagen würden – nachdem ich sehe, wie selbst mein stärkster Kämpfer bereits mit den Zähnen klappert.“

Akim schüttelte heftig den Kopf und konnte gar nicht schnell genug antworten:

„Ach was Herr, ich bin reinen Glaubens und ein Götzenwerk wie dieses ängstigt mich nicht. Ich dachte auch nur an die Männer. Es könnte ja sein, dass sie sich fragen, warum die Christen…“ Doch bevor er weitersprechen konnte, sah er rasch zu Boden, als wäre jedes weitere Wort bereits Frevel genug.

Saladin wollte bereits etwas Scherzhaftes erwidern, doch in Akims Worten vermeinte er etwas zu erkennen, etwas, das ganz und gar nicht zu diesem Mann passte.

Angst.

„Rasch! Führe mich zu dieser Höhle und verschwende keine Gedanken mehr an Aberglauben und Teufelswerk“, befahl er unwirsch, um jedem Zweifel unbeirrt entgegenzuwirken.

Der Pfad zu der felsigen Anhöhe war gut bewacht. Akim hatte die Befehle des Sultans genau befolgt. Kein Krieger seines Heers oder die eifrigen Gelehrten seines Hofstaates sollten die Reliquie in Augenschein nehmen, bevor er diese nicht selbst untersuchte. Sie hätten sie wahrscheinlich verbrannt, wohl nur aus purem Hass, da sie für die Christen so wertvoll und einzigartig war.

Der Eingang zur Höhle war schmal und zudem erschwerte brüchiges Gestein den Zugang. Akim hatte eine Fackel entzündet und ging ein paar Schritte voraus, um dem Sultan den Weg zu weisen.

Nach der flirrenden Hitze draußen war die Höhle bereits nach wenigen Schritten erfrischend kühl und die Dunkelheit umfing sie so schnell, dass Saladin zügigen Schrittes seinem Soldaten folgen musste, um nicht zu stolpern. Er konnte es wohl kaum erwarten, diesen verhängnisvollen Ort so schnell als möglich wieder verlassen zu können.

„Akim, nicht so schnell! Was treibt dich denn so an?“

Sein Leibwächter erwiderte nichts und Saladin ärgerte sich über ihn – welches Geheimnis barg dieses Stück Holz, dass es mutige Männer wie Akim das Fürchten lehrte?

Am Ende der engen Grotte befand sich ein kleiner Hohlraum, in dessen Ecken einige Fackeln flackerten, wohl, um den Gegenstand in der Mitte, der sich auf einem massiven Steinblock befand, auszuleuchten.

Akim blieb kurz vor dem Eingang zu der Nische stehen und streckte die Fackel fast herausfordernd in den Raum, als gäbe es einen Feind mit dem Feuer in Schach zu halten.

Saladin schmunzelte, „es ist gut, lass mich mit dem Stück Holz allein“.

Als der Soldat beinahe gekränkt etwas erwidern wollte, brach der Sultan mit einem kurzen Wink jedes weitere Wort ab.

Das abergläubische Betragen seiner Männer dauerte ihn und er hatte langsam genug von ihrem Geschwätz. Akim schien nicht ungehalten über die Zurechtweisung, sondern beinahe dankbar, dass sein Herr ihn so rasch von dem schaurigen Ort entließ.

Bedächtig betrat Saladin den kühlen, felsigen Raum und näherte sich nun doch mit klopfendem Herzen der heiligsten Reliquie der Heiden. Er war ein ehrfürchtiger Muslim und der feste Glaube an den einen Gott hatte ihn durch viele schwere Stunden seiner Herrschaft hindurchgetragen. Mit den Christen pflegte er nur spärlichen Kontakt und von diesem Kreuz hatte er darum bislang nur aus Erzählungen gehört. Doch unbestreitbar stand er in diesem Augenblick vor einem mystischen Objekt, das als eines der wichtigsten Heiligtümer der Christenheit galt. Dieser Gedanke ließ ihn innehalten.

Die Schatten der Fackeln flackerten über das Kreuz und erzeugten groteske Bilder an den feuchten Wänden der Grotte.

Er musste an Akims Gesicht denken, und die Überwindung, die es ihn gekostet haben musste, über diese Schwelle zu gehen. Langsam trat er noch etwas näher und sein Blick wanderte interessiert über das Kreuz.

DasWahre Kreuz Christi, so nannten sie es.

Welch ein Unsinn,dachte er und versuchte, seine aufkommende Unruhe zu besänftigen, indem er bewusst langsam ein- und ausatmete.

Doch mit jedem Schritt näher verstärkte sich sein ungutes Gefühl. Kurz schloss er die Augen und dankte Allah für seine Gnade und schalt sich einen Narren, doch sobald er seinen Blick wieder über das Holz schweifen ließ, schluckte er schwer.

Mit einem letzten langen Schritt trat er an das Kreuz heran und ließ seine rechte Hand vorsichtig, beinahe ehrfürchtig über den Fuß des Holzes gleiten.

Nur ein grausames Werkzeug, um jemanden zu töten, redete er sich ein.

Doch plötzlich umfingen ihn eine tiefe Traurigkeit und ein unbestimmter Schmerz, den er nicht fassen konnte.

Was ist mit mir?dachte er erschrocken und umrundete die heidnische Reliquie, nun das Oberstück betrachtend: Es war eher unscheinbar. Das Holz war morsch, doch dank der Einfassungen aus Eisen behielt es seine ursprüngliche Form. Es war alt, sehr alt, doch ob daran wirklich der Prophet Jesus gestorben war? Er schüttelte den Kopf, als ihm bewusst wurde, dass die UngläubigenIhnfür einen Gott hielten. An den jeweiligen Enden erkannte er massive, eingeschlagene Nägel, von denen nur noch die verrosteten Köpfe aus dem Holz schimmerten. Mit einem Finger fuhr er über den Nagelkopf auf der rechten Seite. Sobald er nur das Metall berührte, schien dieses bereits zu vibrieren.

Mit einer ruckartigen Bewegung, als hätte er sich verbrannt, zog Saladin die Hand zurück.

Das muss Zauberei sein, überfiel es ihn bestürzt und mit einem Ruck riss er eine Fackel von der Wand, um in einer schnellen Drehung das Kreuz in Brand zu stecken. Es darf nicht sein.Von ihrem Gott kann dies nicht kommen, das ist Teufelei, überkam es ihn panisch. Doch als sein Auge erneut wie magisch von dem Holz angezogen wurde, flaute seine Panik urplötzlich ab und er verspürte das starke Verlangen, es erneut zu berühren. Er warf die Fackel in eine Ecke und legte seine bebende Hand langsam wieder auf das Kreuz.

Diesmal fühlte er keine Furcht, sondern tiefe Zufriedenheit breitete sich in ihm aus – als wennEsahnte, dass er nichts Böses im Schilde führte.

II. Regensburg - 1189

Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme.

Hebräer 11,8

Ich räkelte mich zufrieden im duftenden Gras der frisch gemähten Waldwiese. Genüsslich schmunzelnd dachte ich daran, wie ich meinem Lehrer entkommen war, um diesen schönen Tag im Freien zu genießen.

Träge kaute ich an einem saftigen Halm und blinzelte in die warme Sonne. Das Wetter meinte es gut mit uns in diesem Jahr und die Felder und Äcker der Bauern strotzten bereits ungewöhnlich früh von Wogen voller Gerste und Emmer. Mitten hinein in diese Pracht hatte ich mich gelegt, obwohl ich wusste, dass mein widerspenstiges Betragen ohne Umwege meinem Vater zugetragen würde – doch in diesem Moment war es mir gleich.

Pater Hartwig war ein strenger Lehrmeister und seine nicht enden wollenden Lektionen in Latein und Theologie ermüdeten mich zusehends. Ich hatte es satt, ständig dem Tadel des Geistlichen ausgesetzt zu sein, der für sein Alter und seine Herkunft so gebildet war, dass ich ihn insgeheim beneidete, doch bedeutete das nicht, das ich ihm auf seinem geistlichen Weg nachzufolgen gedachte.

Nein, entschloss ich mich wütend, mein Vater wird es nicht schaffen, mich zum Priester zu machen. Doch auf welchen Ausweg durfte ich hoffen? Als zweitgeborener Sohn eines Dienstmanns blieb mir nichts anderes übrig, als den Willen des Vaters zu erfüllen. Gewiss, Dienstmann war etwas untertrieben, denn mein Vater führte unsere Burg Zusameck mittlerweile fast wie ein eigener Herr. Und als stolzer Ritter nahm er nur noch selten Anweisungen von seinen eigentlichen Herren, den Marktgrafen von Burgau, entgegen. Ja, mein älterer Bruder Gerolf, der würde das Gut des Vaters übernehmen und als Lehnsmann den Stammbaum unserer Familie weiterführen. Mir war jedoch das unglückliche Los des jüngeren Bruders beschieden: ich sollte den Weg in den Schoß der Kirche antreten.

Verdrossen beobachtete ich, wie eine gut genährte Krähe einen Wurm aus einer Graskrume zog und sich anschließend Zeit ließ, ihre fette Beute zu vertilgen. Mein armseliges Leben gleicht dem des Wurmes, dachte ich düster und meine gute Laune verflog so schnell, wie der Vogel sein Mahl verspeiste.

Jeder Tag gemahnte mich daran, wie einsam und eintönig es wohl sein würde, als Bruder im Kloster zu leben oder als Bettelmönch durch die Dörfer der Gegend zu ziehen, um den Menschen das Ende der Welt zu verkünden – was auch immer mich im Dienst der Kirche erwartete.

Warum ich? Angefleht hatte ich den Vater, doch jeder Disput fand in der gleichen Leier sein Ende: „Sei dankbar, Sohn! Wie viele Menschen würden ohne Zögern mit dir tauschen, um der Lehre des Herrn auf den Grund zu gehen und Erfüllung im Glauben zu finden.“

Doch genau das war der Urgrund meines Zorns und meiner Zweifel. Ich glaubte an Gott und konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als für den Glauben zu streiten – doch nicht mit dem Kreuz und der Mönchskutte, sondern mit dem Schwert und den Zügeln eines Streitrosses in der Hand.

Früher hatte sich Vater viel Zeit genommen und mich in der Schwertkunst unterrichtet. Schon mit sieben Jahren begann ich, täglich den Umgang mit dem Holzschwert zu üben. Ewald, ein alter Kämpe, der bereits dem Bischof von Augsburg gedient hatte, war mein erster Lehrmeister. Ich konnte mich noch gut an unseren ersten Übungstag erinnern, als wir ihm zitternd und voller Angst gegenüberstanden. Dicht an meiner Seite warteten noch drei andere Buben, deren Väter sich eine Ausbildung mit dem Schwert für ihre Söhne wünschten. Ewald hatte in den vielen Kämpfen, die er bestritten hatte, einige Verletzungen erlitten. Ich erinnerte mich noch genau an seine linke Hand, an der vier Finger fehlten, sodass der verbliebene wie ein dürrer Stecken durch die Luft fuhr.

Es schien, dass er gerade gegenüber Kindern in unserem Alter eine besondere Abneigung hegte. So ließ er uns gleich in der ersten Woche mit dem Schwert und einem Holzschild über die Wiesen hinter unserem Hof laufen. Es war Sommer zu dieser Zeit und nach einer guten Stunde fiel ich mit hochrotem Kopf und verschwitzten Haaren ins Gras und musste mich übergeben. Wo die anderen abgeblieben waren, wusste ich nicht, ich sah nur noch Sterne und konnte mich vor Kraftlosigkeit nicht mehr erheben.

Ewald schien dieser mitleiderregende Anblick Freude zu bereiten, sah er sich doch in seiner Meinung über uns bestätigt.

„Schon müde, junger Herr? Wie wollt Ihr denn einmal ein starker Ritter werden, wenn Ihr schon am ersten Tag schlappmacht?“ Er lachte so laut, dass er sich krümmte.

Doch nach ein paar Wochen gewöhnten wir uns an seine Schinderei und wurden zusehends kräftiger. Nach einem Jahr voller Plackerei gab er uns noch schwerere Schilde, doch wir hielten es aus und übten bei jedem Wind und Wetter.

Nach den aufregenden Geschichten, die er uns erzählte, musste er als Kämpfer ein unerbittlicher Krieger gewesen sein, drehten sich doch all seine Erzählungen um die glorreichen Schlachten, die er mit seinem Herrn, dem Bischof, für Kaiser Friedrich geführt hatte.

Mein Vater hingegen erzählte wenig über seine eigene Zeit als Ritter im Dienst des Kaisers. Wir Buben verlangten wissbegierig, mehr über den Stauferherrscher zu erfahren, der bereits zu dieser Zeit gut vierzig Jahre als Kaiser das Reich regierte. Doch Ewald, der sich außer für das Kämpfen und Saufen für wenig interessierte, war diesbezüglich kein guter Erzähler.

„Was soll ich schon über ihn wissen? Ich zog nur einmal mit den Männern aus dem Schwäbischen nach Italien.“ Er nickte kurz in meine Richtung, „dein Vater war damals auch dabei. Allerdings gab es wenig Beute zu holen, und nachdem wir Mailand nicht nehmen konnten, kehrten wir nach einem halben Jahr wieder unverrichteter Dinge heim.“

Ich ließ dennoch nicht locker. „Ich dachte, mein Vater wäre dem Kaiser mehrmals nach Italien gefolgt?“

Ewald nahm einen tiefen Schluck aus seinem verdreckten Weinschlauch und rülpste wonnig. „Ja, er schon, aber mein Herr, der Bischof, war nicht gewillt, immer wieder die Pläne des Kaisers zu unterstützen. Die Geistlichen und die Staufer vertragen sich nicht gerade bestens“, ergänzte er schnell. Hastig blickte er um sich, ob jemand seine Worte hörte, und zog dann sein schartiges Schwert.

„Unsereins hat nicht viele Vorteile vom Streit der hohen Herren. Nur solange wir ein Schwert halten können, sind wir für sie zu etwas nütze.“

Dann übten wir den Zweikampf, wobei er uns dazu an einem zurechtgestutzten Baumstamm kämpfen ließ. Der Holzklotz stellte den Gegner dar, den wir zu umkreisen und dann darauf einzuschlagen hatten. Ein mühseliges Unterfangen, das wiederum die Kraft der Arme und Schultern stärken sollte. Das Holzschwert war ein sperriger, schwerer Prügel, den ich zu Beginn gar nicht heben konnte.

Recht viel mehr konnte uns Ewald nicht beibringen. Und nach drei Jahren war er selbst dazu nicht mehr in der Lage. Auf einem Bein konnte er fast nicht mehr gehen und seinen rechten Arm nicht mehr zum Schlag erheben.

Während er sich ansonsten für fünf Tage auf der Burg meines Vaters aufhielt und nach den Übungen noch etwas bei den Bauern in den Dörfern meines Vaters aushalf, kam er eines Tages gar nicht mehr wieder und wir hörten auch nie mehr etwas über sein weiteres Schicksal.

Mein zweiter Lehrer war aus anderem Holz geschnitzt. Er war ein alter Freund meines Vaters und ebenfalls ein Ritter.

Meinhardt von Westheim lebte einen einstündigen Ritt entfernt auf seiner kleinen Herrschaft. Sein Gut hatte er vor vielen Jahren für einen erfolgreichen Dienst vom Herzog von Schwaben erhalten, wobei das Wachsen und Gedeihen seines Landes ihn im Gegensatz zu meinem Vater wenig kümmerte. Sein Verwalter hielt Obacht über die wenigen Dörfer, die dazugehörten, infolge dessen sich Meinhardt um die Dinge kümmern konnte, die ihm am Herzen lagen.

Er war nicht verheiratet, denn seine ganze Leidenschaft gehörte dem Kampf. Tagein tagaus zog er durch die Lande, focht auf Turnieren und kleineren Scharmützeln höherer Herrn. Während der Frühlings- und Sommerzeit reiste er in alle Gegenden des Reiches, um am Lanzenstechen teilzunehmen und seinen Geldbeutel, aber vor allem seine Ehre zu mehren.

Ich kannte ihn bereits von Besuchen bei meinem Vater und freute mich über alle Maße, dass er mein Lehrer werden würde. Vor allem aber hoffte ich, sein Schildknappe zu werden, um ihn auf seinen Zügen durch das Reich zu begleiten.

Im Regelfall wäre ich auch schon mit etwa sieben Jahren als Page in den Dienst eines Herrn getreten, doch meine Mutter wollte mich noch nicht gehen lassen. Und mein Vater konnte ihr nichts abschlagen. Dafür durfte ich schon früh zuhause mit den Waffenübungen beginnen, was mir eh‘ das Liebste war. Denn welcher große Ritter – und ein solcher wollte ich ja werden – würde sich mit solchen Dingen wie der Dichtkunst oder dem Minnesang abgeben?

Meine drei Freunde waren nach Ewalds Verschwinden bereits als Pagen zur Ausbildung zu anderen Herren weitergezogen, während ich bis zum vierzehnten Lebensjahr warten und dann als Schildknappe einem Ritter folgen sollte. So war wenigstens meine einfache Sicht der Dinge gewesen.

Meinhardt war ein glänzender Kämpfer. Bei Ewald hatte ich Ausdauer und Kraft gewonnen. Bei Meinhardt lernte ich zusätzlich Geschicklichkeit und eignete mir hohes Wissen über den Ritterstand an.

„Los! Greif‘ mich an“, forderte er mich brüllend an unserem ersten Übungstag auf. Leichter gesagt als getan. Denn er stand mit seinem Schwert wie eine Mauer vor mir und lächelte grausam.

Unsicher umklammerte ich mein Holzschwert wie ein Ertrinkender ein Rettungsseil und wusste nicht, welcher Schlag als erster zu führen war.

„Komm‘ jetzt, mein heldenmütiger Edelmann, da ist ja meine Schweinemagd wendiger als du!“

Immer drauflos, so hatte uns Ewald den Angriff mit dem Schwert gelehrt. Mit einem großen Schritt war ich bei ihm und holte ungestüm aus. Wider alle Erwartungen parierte er jedoch meinen Hieb nicht, sondern bewegte sich vielmehr geschwind beiseite, während mein Schwert mit einem Sirren in den Boden fuhr.

Er verzog keine Miene, als ich ihn wieder attackierte. Diesmal versuchte ich einen geraden Stich direkt auf seine Brust. Zu meiner Überraschung wich er nicht aus, sondern drehte sein Schwert und blockte meinen Stoß an seiner Seite vorbei. Ich stolperte durch die Wucht meines Angriffs ungelenk nach vorne. Mit einer geschmeidigen Bewegung vollführte er mit seiner Waffe einen Schwenk und schlug mir mit der flachen Seite in den Magen. Es war nur eine Übungswaffe und ich meinte, bemerkt zu haben, dass er kurz vor dem Aufprall den Schlag noch etwas dämpfte, doch der Schmerz traf mich so unvorbereitet, dass ich mit einem Schrei zu Boden ging. Schmerzerfüllt krümmte ich mich und fürchtete bereits, dass mehrere Rippen in meiner linken Brusthälfte gebrochen sein mussten.

Meinhardt sprach kein Wort, er kümmerte sich auch nicht um mich, sondern wartete ab, bis ich schwer atmend wieder auf die Beine kam.

„Du hast Kraft und Mut, Leonhardt, doch ein Schwertkampf wird im Kopf entschieden, so stark dein Arm auch sein möge.“

Er erklärte mir so manches und in den nächsten Wochen lernte ich die verschiedenen Formen des Angriffs und der Abwehr kennen.

„Im Gefecht ist es wichtig, den raschen Sieg zu suchen. Es bringt nichts, wie ein wilder Stier endlos auf den Gegner einzudreschen. Du ermüdest viel zu schnell und besitzt dann keine Kraft mehr für eine lange Schlacht.“

Wieder und wieder musste ich ihn angreifen oder versuchen, seinen Attacken zu trotzen, bis sich die Regeln des Schwertkampfes regelrecht in mich einbrannten. Es war eine wunderbare Zeit.

Als ich über diese schönen Tage nachdachte, verschleierte plötzlich eine Wolke die Sonne und tiefe Trübsal überkam mich.

Mit Wehmut dachte ich an die Kindertage, als unsere Mutter noch lebte. Sie verfügte über erheblichen Einfluss auf Vater und wünschte sich ein anderes Leben für ihren zweiten Sohn. Doch vor drei Jahren war sie gestorben. Plötzlich und unerwartet, als der Husten und die Schüttelkrämpfe nicht mehr nachließen.

Dieser Schrecken hatte den Vater nachhaltig verändert.

Er suchte die Schuld an ihrem jähen Tod in seinem früheren unsteten Leben – so beeilten sich jedenfalls die Priester es ihm einzuflüstern. Und das genügte, um ihnen seinen Sohn zu opfern. Listig gingen sie zu Werke und obwohl ich noch jung war, verstand ich, wie die Kirche ihren Reichtum mehrte. Denn allzu schnell starb ein Mann in diesen Tagen und vielleicht hofften sie auch, Gerolf könnte der Tod in jungen Jahren ereilen, dann würde der Kirche zudem noch unser ganzes Gut anheimfallen.

Ich hatte es bislang nicht gewagt, Hartwig auf solche Dinge anzusprechen, doch die heiße Wut loderte in mir, wenn ich daran dachte, wie armselig meine Möglichkeiten nun waren.

Plötzlich vernahm ich ein leises Rascheln und fuhr erschreckt hoch.

„Da steckst du ja, Leonhardt! Seit gut einer Stunde suche ich dich! Wenn das dein Vater erfährt!“, schimpfte mein Lehrer.

Bruder Hartwig war trotz seiner jungen Jahre so dick, dass man ihm kaum abnehmen konnte, dass der inbrünstige Glaube an Gott an seinem Körper zehrte. Und wenn er brüllte wie jetzt, nahm sein Gesicht eine dunkelrote Färbung an, während mich das Drohen mit dem Zorn meines Vaters nur belustigte.

Zu Anfang des Studiums vor gut zwei Jahren folgte ich noch eingeschüchtert den ausdauernden Belehrungen des Geistlichen. Doch jetzt nicht mehr.

Denselben Trotz wie deine Mutter, schalt dann mein Vater, jedoch nicht ohne beim Nennen ihres Namens den Blick kurz abzuwenden, um den Schmerz über ihren Verlust zu verbergen.

Gemächlich und ohne Hast erhob ich mich aus meiner bequemen Lage und grinste Hartwig offen an, ohne irgendeinen Respekt vor seinem Lamentieren zu zeigen. Dann ging ich lässig und erhobenen Hauptes an ihm vorbei, ohne ihn weiter zu beachten.

Um diese Jahreszeit gab es wahrlich schönere Orte, als in dem kalten und feuchten Gemäuer des Paters meine Lektionen zu lernen, doch Bruder Hartwig kannte diesbezüglich keine Gnade.

Ich hatte nie erfahren, aus welcher Familie er stammte. Doch war ich überzeugt, dass er kaum adliger Herkunft sein konnte, da er mir ohne Unterlass mit seinem Gejammer über die Vorteile der hohen Geburt in den Ohren lag. Zudem sei es ein Privileg, dem Wissen der alten Zeit auf den Grund zu gehen. Was er genau für einen Rang in der Kirche einnahm wusste ich nicht, nur dass ihm seine Stellung zu gering war und er nach Höherem strebte. Die Begeisterung von Hartwig für Bildung war dennoch ungewöhnlich, denn die meisten Männer der niederen Geistlichkeit konnten nicht lesen oder schreiben, während mein Lehrer zu den Meistern seines Faches gehörte. So stieß ich auf wenig Verständnis, wenn ich mich bei ihm über die Eintönigkeit der Schriften beklagte.

Noch jung an Jahren, war Hartwig zahlreicher Schriften kundig und befahl mir unermüdlich, in den wenigen Zeugnissen – ganze zehn Bücher besaß die Abtei – meine Kenntnisse des Lateins zu vertiefen.

Nie sprachen wir in meiner Kindheit über Hartwigs Vergangenheit. Als er einmal zufällig das Thema streifte, merkte man ihm sein Unbehagen an. Der Bruder führte sein Leben so, als sei er niemals etwas anderes als Gelehrter gewesen. Sein unermüdliches Streben, auch aus mir das Gleiche zu machen, war bis hier zermürbend für mich.

Nachdem ich noch zwei weitere Stunden Unterricht überstanden hatte, schlenderte ich erschöpft nachhause und freute mich auf mein Bett.

Das Anwesen unseres Vaters war nicht allzu groß und sein Rang als Ritters klang zwar beeindruckend, doch die letzten Jahre hatten es nicht gut mit den Ernten unserer drei Dörfer gemeint.

Anselm von Zusameck mochte Strenge gegenüber seinen Kindern zeigen, doch bei seinen Bauern ließ er Milde walten und beließ ihnen mehr, als seine Stellung gegenüber dem Marktgrafen von Burgau eigentlich zuließ. Schon oft hatte ich ihn über die Maßlosigkeit seines Lehnsherrn schimpfen hören und immer wieder kam es zum Disput, wenn diese die Abgaben unserer Dörfer in die Höhe schrauben wollten.

Seit dem Tod der Mutter lebte er zurückgezogen und sprach auch gegenüber seinen beiden Söhnen nur wenig von seinen jungen Jahren. Von Mutter wusste ich, dass er ein mutiger Mann gewesen war, der sich in zahlreichen Kämpfen für den Kaiser ausgezeichnet hatte. Doch immer, wenn wir Kinder mehr von diesen Geschichten hören wollten, schüttelte er nur müde den Kopf. Der verbitterte Blick aus seinen Augen sagte mehr als tausend Worte. Seine Frau war ihm der Halt und die Lebensfreude gewesen, und ohne ihre Nähe schien er sich in einen einsamen und stillen Menschen verwandelt zu haben.

Im Innenhof sah ich ein Pferd, das locker angeleint war und bemerkte trotz der aufkommenden Dämmerung, dass es keines der wenigen Tiere von uns, sondern das eines Besuchers sein musste.

So spät? Nur selten verirrte sich ein Besucher auf unser Gut, da mein Vater nur noch wenig für Gesellschaft übrighatte.

Langsam öffnete ich die Tür zur großen Halle und trat mit vorsichtigen Schritten ein. Mein Vater musste bereits erfahren haben, dass ich an diesem Tag wieder einmal meine Pflichten vernachlässigt hatte. Seine scheltenden Worte würden nicht lange auf sich warten lassen.

„Ah, da bist du ja endlich! Suche nicht erst nach Ausreden, Leonhardt – ich will keine hören!“, blaffte er. Dann schüttelte er missbilligend den Kopf und strafte mich mit einem vorwurfsvollen Blick. Doch bevor er zu einer Strafpredigt ansetzen konnte, legte ihm der Besucher rasch eine Hand auf den Arm und lächelte mir zu. Ich kannte den Mann nur zu gut.

„Meinhardt! Ihr hier? Wie freut es mich, Euch zu sehen.“

Ich war nicht groß überrascht, ihn hier anzutreffen, war er doch der beste Freund meines Vaters und einer der wenigen, die ihn zuweilen von seiner Schwermut befreien konnte.

„Ich mich auch, Leonhardt. Hast du heute auch brav deine Lateinvokabeln gelernt?“

Der Schalk in seinen Augen nahm jede Antwort vorweg und sein offenes Lachen bildete einen Gegensatz zur mürrischen Miene meines Vaters. „Anselm, sei doch nicht so streng mit dem Buben. Er ist doch kein kleiner Junge mehr.“ Wie zur Bestätigung griff er zu dem Becher Wein, der vor ihm stand, und trank ihn geräuschvoll in einem Zug leer.

„Ah, wie ich deinen Wein liebe, mein Freund. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Wie stehst du nun zu dieser Angelegenheit?“

Mein Vater erhob sich mühsam und kam langsam auf mich zu. Jeder Zorn war aus seiner Miene gewichen, und kurz bevor er mich erreichte, zog er einen der Stühle vor dem massiven Eichentisch heran und gebot mir, Platz zu nehmen.

Ich war irritiert, noch nie hatte er mir von sich aus einen Platz angeboten, geschweige denn es versäumt, mich nach einem Streich zu tadeln.

„Wir müssen mit dir reden, Sohn.“ Er räusperte sich und schien nach einem passenden Wort zu suchen. Dann blickte er Hilfe suchend zu Meinhardt und dieser nickte mir wohlwollend zu.

Der Freund meines Vaters mochte in den Vierzigern sein, doch seine ganze Erscheinung war noch immer kraftvoll und jugendlich. Mein Vater hieß ihn oft einen Narren, weil er keinen Wert auf seine Güter oder gar auf persönlichen Wohlstand legte. Vielmehr ließ er seinen Verwalter sein karges Gut soweit bewirtschaften, dass es genug einbrachte, um sich sein Streitross und seine enormen Auslagen für Waffen und das Leben eines Edelmanns leisten zu können.

Welch gewaltiger Unterschied zu meinem Vater, der lieber selbst sein Anwesen verwaltete und Nächte lang über den Abrechnungen für seine Herren in Burgau brütete. Seit Jahren schon war er nicht mehr an Kämpfen und Turnieren interessiert.

„Dein Vater hat eine wichtige Einladung erhalten, aber …“, Meinhardt warf dem Herrn von Zusameck einen kurzen, bösen Seitenblick zu, „er möchte sie ablehnen und nun stellt sich die Frage, ob du ihr nachkommen möchtest.“

Verwundert blickte ich von meinem Vater, dessen Antlitz sich zusehends verfinsterte, zu Meinhardt, dem es sichtlich Freude machte, mich auf die Folter zu spannen.

„Einladung!“, schnaubte mein Vater. „Lass diese Scherze in meinem Hause und erlaube dir keinen Spott mit Dingen, die zu ernst sind, als dass man sie ins Lächerliche zieht.“

Meinhardt schluckte hart, als hätte er einen Schlag erhalten.

„Verzeih’, mein Freund, aber ich empfinde unsere Aufgabe nicht als eine Plage, sondern freue mich darauf, meinem Kaiser zu folgen.“

Er überging eine weitere bissige Antwort und blickte zum ersten Mal an diesem Abend ernst. „Wo immer er mich auch hinführen möge“, ergänzte er schnell.

Meine Verwirrung wuchs, während sich der Streit zwischen den beiden Männern steigerte.

„Du weißt doch, wohin er dich führen wird! Geradewegs in den Untergang! Und nun soll ich auch meinen Sohn dafür opfern? Nein, ich werde direkt zu ihm reiten und ihm erklären, dass keines meiner Kinder für diesen Wahn fallen soll.“

Nun war es an Meinhardt aufzufahren und mit rotem Kopf zu brüllen. „Wahn! Du nennst es Wahn, einen unermesslichen Dienst für dein Seelenheil zu vollbringen? Irrsinn soll es sein, sich als einfacher Pilger auf Fahrt zu begeben und danach zu suchen, was eines jeden Christen höchste Pflicht ist? Du bist doch ansonsten so gläubig und drohst mir immer mit meinen Sünden. Und jetzt? Jetzt, da sich die Gelegenheit bietet, sich von allen Lastern reinzuwaschen, da bezeichnest du unseren Herrn Friedrich als Wahnsinnigen!“

Es schien, als wollte er fast zum Schwert greifen, doch wusste ich, dass sich die beiden oft und gerne stritten und diese Ausfälle sich schnell wieder legten. So zeterten sie beide ohne Unterlass weiter.

Nachdem sie scheinbar meine Anwesenheit über ihrem Streit vergessen hatten, hob ich sachte die Hand.

„Entschuldigt. Aber könntet ihr mir sagen, worum es denn bei dieser Sache geht und was ich dabei tun soll?“

Schlagartig beruhigten sie sich und Meinhardt wandte sich schwer atmend zu mir.

„Dein Vater erhielt wie ich die Aufforderung zu einer Pilgerfahrt ins Heilige Land.“

Plötzlich war es still im Raum und nur das Knistern des Holzfeuers war zu hören. „Aber er lehnt es ab, dem Ruf zu folgen. Somit muss einer seiner Söhne diesen Dienst übernehmen.“ Seine dunklen Augen fixierten mich. „Und das wirst du sein“, sagte er bestimmt.

Aufgeregt blickte ich zu meinem Vater, doch dieser vermochte mich nicht anzusehen, sondern er starrte auf seine schwieligen Hände, als hätte er Meinhardt am liebsten ob seiner Worte gewürgt.

Stotternd entgegnete ich. „Eine Pilgerfahrt, aber das bedeutet, ihr …? Ich ziehe nach Jerusalem in den irdischen Himmel!“

Ich war getroffen und gebannt zugleich. Eben noch fürchtete ich mich vor einem Leben als Geistlicher und nun würde ich ins Land unseres Herrn Jesus Christus ziehen! Meine Gedanken überschlugen sich. „Aber was wird meine Aufgabe sein? Der Willen meines Vaters war, mir die Kutte überzuziehen. Benötigt man denn dort angehende Priester und Mönche?“

Meinhardt lachte schallend. Sein Zorn war verflogen. „Ja, die werden wahrlich gebraucht. Um die Heiden zu bekehren – diejenigen, die wir übriglassen!“, erklärte er und verschluckte sich hustend.

„Glaub’ du nur, dass die Sarazenen vor euch davonlaufen werden. Tausende sind bereits für diesen Irrsinn gestorben“, zischte mein Vater. Meinhardt indes ließ sich nicht weiter provozieren, sondern schenkte sich einen neuen Becher Wein ein.

„Dein Vater sieht alles zu schwarz, obwohl er doch selbst in seinen jungen Jahren ein wahrer Draufgänger war. Er vergisst dabei, dass uns Friedrich anführt, der ruhmreichste Kaiser, der dieses Land jemals regierte. Allein beim Klang seines Namens wird dieser Saladin das Weite suchen und uns die christlichen Stätten kampflos überlassen.“

Ich wusste vieles über den Herrn des Deutschen Reiches, denn Hartwig war ein Freund seiner Taten, obwohl dieser oftmals mit dem Papst in Streit geraten war. Wenn er den Pilgerzug anführte, würden sicher viele Edle aus dem Reich mitziehen. Und ich würde mit dabei sein! Schon bei dem Gedanken daran schwindelte es mir.

„Was wird dann meine Aufgabe sein?“, fragte ich noch einmal.

Meinhardt wandte sich mir zu. „Ich nehme dich als Knappen in mein Gefolge auf und habe deinem Vater versprochen, dass dir nichts zustößt.“

Beschwichtigend blickte er dann zu Anselm. „Keine Angst, alter Freund, in einem Jahr sind wir wieder zurück und bringen dir Gold und funkelndes Geschmeide aus den Palästen der Sarazenen mit.“

Seine Augen glänzten, als er noch einige Zeit über die Schätze der Heiden sprach und ausführte, wie einfach es sein würde, ihnen Jerusalem wieder zu entreißen.

Der Abschied von Zuhause vollzog sich so rasch, dass ich über den Unmut meines Vaters und seine Gründe für die Ablehnung der Kreuzzüge gar nicht weiter nachsinnen konnte. Seine Bedenken waren mir auch gleich, denn eine rauschhafte Begeisterung hatte mich gepackt und ich wäre zu allem bereit gewesen, nur, um meinen trübseligen Aussichten entrinnen zu können.

Meinhardt blieb noch zwei Tage auf unserem Gut und vermied es in dieser Zeit tunlichst, meinen Vater zu reizen. Am Abend der Abreise versuchte ich noch mit ihm zu sprechen, um seinen Segen für die Pilgerfahrt zu erhalten, aber er schwankte zwischen Zorn und Düsternis und schwadronierte.

„Mein Sohn, ich weiß, dass dir die Aufgaben eines Geistlichen nicht unbedingt behagen. Aber du hast keine Vorstellung, was dich dort erwartet.“

Er trank hastig einen Schluck Wein und betrachtete mich mit Sorge. Tiefe Furchen durchzogen sein Gesicht und sein einstmals schwarzes Haar hing ihm grau und strähnig ins Gesicht.

„Ich habe dir bislang wenig aus meinem früheren Leben erzählt. Vielleicht war das ein Fehler. Aber ich redete mir ein, wenn ich meine Söhne zu einem gottgefälligen Leben erziehe, dann würde ihnen unser Herr die Gnade schenken, die Dinge, die ich erleben musste, nicht am eigenen Leib erfahren zu müssen.“

Niemals hatte ich ihn so sprechen hören und so entgegnete ich kein Wort, nur, um ihn nicht am Sprechen zu hindern.

„Ich war jünger als du heute, als mein Vater mir erlaubte als Knappe unseren Kaiser Friedrich nach Italien zu begleiten.“ Er fixierte den brennenden Kienspan auf dem Tisch und sein Blick wanderte in andere Zeit.

„Mehr als dreißig Jahre sind seit jener Zeit vergangen, als wir nach Süden zogen, um die Rechte des deutschen Kaisers in Italien zu verteidigen. Damals lernte ich auch Meinhardt kennen, der ebenfalls am Zug seines Herrn über die Alpen teilnahm.“ Er hielt kurz inne und ein flüchtiges Lächeln glitt über sein strenges Antlitz.

„Ja, jung waren wir – und ungestüm. Die ganze Welt sollte uns gehören und den falschen Welschen wollten wir zeigen, mit welchen Helden sie sich angelegt hatten! Mailand hieß das ersehnte Ziel des Feldzuges und es gab keinen Mann, der an der unbedingten Gerechtigkeit des Kampfes gezweifelt hätte. Den gerechten Tribut hatten die Lombarden unserem Kaiser verweigert. Und was noch schwerer wog, sie schmiedeten ein geheimes Bündnis der norditalienischen Städte gegen Friedrich.“

Bislang hatte ich von Hartwig ein wenig über die Waffentaten jenes Kaisers gehört, der nun seit so langer Zeit über das Reich herrschte, dass fast niemand mehr lebte, der noch wusste, wer vor ihm regiert hatte. Barbarossa nannten ihn die Italiener in Anspielung auf seinen roten Bart.

„Es war ein beschwerlicher Marsch und unser Heer kam ausgehungert vor den Toren Mailands an. Die verschlagenen Lombarden schnitten uns vom Nachschub ab und ihre Intrigen waren von Erfolg gekrönt. Nur noch wenige der bisher kaisertreuen Städte standen uns bei. Mailand ist überwältigend! Im Deutschen Reich gab es keine Stadt, die sich mit der Größe und Pracht dieser Metropole messen konnte. Nun, auf jeden Fall ist mir keine bekannt“, ergänzte er hastig.

„Sie verteidigten sich zäh und unsere Verluste waren hoch. Unsere Unternehmung stand unter keinem guten Stern und bald starben mehr unserer Männer an Seuchen als durch den Feind.“ Seine Augen glommen vor Wut, als er fortfuhr. „Nach aussichtslosen Monaten des Ausharrens schafften wir endlich den Durchbruch und unsere Heerscharen ergossen sich in die Stadt. In den Tagen vorher hatten sich, als sich die Niederlage Mailands bereits abzeichnete, noch einige der kleineren Städte für Friedrich entschieden und eilends Truppen zur Unterstützung geschickt.“

Nachdenklich sah er an mir vorbei und seine Stimme fuhr stockend fort. „Was dann geschah, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen und auch Gott vergisst nicht, mich meiner Sünden zu ermahnen. Wir dienten unter dem Herzog von Schwaben und mein Herr war unter den ersten Kämpfern in der Stadt. Ich folgte ihm.

Mailand hatte sich standhaft geweigert, sich zu ergeben und nach gültigem Recht durfte das Heer nun plündern. Der Herzog war ein guter Soldat und kein Mörder, aber selbst er konnte dem, was dann geschah, keinen Einhalt gebieten.“

Erregt leerte er den Becher und schüttelte dabei den Kopf. „Inständig hoffte ich, es würde mich nie mehr einholen, aber als deine Mutter starb, wusste ich, dass Gott solche Frevel niemals vergeben wird.“

Er beugte das Haupt und mit einem Mal sah er alt und verhärmt aus. Welche Überwindung kostete ihn dieses Geständnis?

Leise ermunterte ich ihn: „Vater, was geschah dann?“

„Die Stadt musste sterben, das war der Wille des Kaisers. Und ihr Tod sollte langsam wie siechend vor sich gehen. Die Mauern wurden niedergerissen und ihr Wohlstand geplündert. Die Bewohner …“

Er stockte wieder, und als ich in seine Augen sah, war dort ein Schmerz und mehr noch ein Entsetzen, dass es nicht weiterer Worte bedurfte, die Geschehnisse zu erklären. Er räusperte sich, um das Grauen zu verdrängen und straffte sich.

„Friedrich hat diesem Land viel Gutes gebracht und er ist ein großer Kaiser, aber im Krieg ist er ein Schrecken! Diese Pilgerfahrt nach Jerusalem steht unter keinem guten Stern.“

Ich wusste von Hartwig, dass Friedrich bereits als junger Mann an der Seite seines Onkels Konrad an einem Pilgerzug teilgenommen hatte. Das Unterfangen war jedoch kläglich gescheitert, wobei er mir diesen Umstand natürlich verschwieg. Erst später erfuhr ich vom Ausmaß der Katastrophe dieses Zuges.

Mein Vater sah mich eindringlich an und versuchte es noch einmal.

„Leonhardt, wir haben hier ein wunderbares Land – nicht die karge fränkische Scholle, auf der ich aufgewachsen bin. Wir werden unseren Sitz weiter ausbauen und eines Tages selbst hier die Herren sein.“

Seine Gedanken schweiften ab und mit einer Hand zeichnete er einen großen Bogen in die Luft. „Vielleicht eine mächtige Burg errichten und nicht für immer in diesem kleinen Gemäuer hausen. Darum arbeiten dein Bruder und ich Tag und Nacht.“

Ich schwieg beklommen, während er mich hoffnungsvoll ansah. Und was hätte ich dann davon? dachte ich düster und schwieg beharrlich. Nur der älteste Sohn würde alles erben.

Er kannte mich zu gut, um zu wissen, dass ich mich entschieden hatte. Schließlich erhob er sich schwerfällig und schlurfte zu seiner Truhe im Nebenraum, in der er persönliche Dinge vor seiner Familie verbarg. Noch nie hatte ich diesen Raum betreten dürfen.

Nach wenigen Augenblicken kam er mit einem schweren Bündel zurück und breitete es auf dem Tisch aus.

Zum Vorschein kamen ein wunderbares Schwert und ein engmaschiges Kettenhemd, beides makellos poliert, als warteten sie nur auf denjenigen, der damit in den Kampf zog.

„Ich werde sie nicht mehr brauchen, aber dort, wohin ihr zieht, wird diese Ausrüstung gute Dienste leisten“.

„Aber Vater, ich bin doch nur Knappe in den Diensten von Meinhardt. Mir steht es nicht zu, solche Waffen zu führen.“

Anselm schüttelte unwillig den Kopf. „Nimm’ die Waffen, Leonhardt, und versuche, dich würdig zu erweisen. Wenn eine Schlacht näher rückt, ist es mir lieber, wenn du dich verteidigen kannst als im Tross von den Heiden erschlagen zu werden. Außerdem wurdest du ja gründlich in der Schwertkunde unterwiesen worden. Meinhardt wird sich freuen, wenn ihm ein tüchtiger Kämpfer zur Seite steht.“

Voller Staunen strich ich mit der flachen Hand über die Klinge und spürte das Ebenmaß und die Feinheit der Arbeit. Ein gutes Schwert kostete den Gegenwert von mindestens sechs Kühen und war somit für die meisten Kämpfer nicht erschwinglich. Nur ein Mann von Reichtum konnte es sich leisten, ein Schwert von dieser Güte zu führen.

Bedächtig nahm ich beide Schätze an mich und nickte ihm wortlos zu. Unser Verhältnis war nie ohne Auseinandersetzung geblieben, doch würde ich ihm für dieses Geschenk immer dankbar sein.

Am nächsten Tag erwachte ich bereits vor dem ersten Hahnenschrei und betastete als Erstes voller Stolz die wertvollen Gaben. Welche Ruhmestaten würde ich damit wohl im Land der Heiden vollbringen? Freudig und erwartungsvoll machte ich mich auf die Suche nach meinem neuen Herrn.

Meinhardt schlief laut schnarchend in der Kammer neben der Küche. Ich musste ihn fest an der Schulter rütteln, damit er aufwachte.

„Was willst du so früh am Morgen? Sattle mein Pferd und bring meine Ausrüstung hinaus!“, fuhr er mich an. „Halt! Bring’ mir erst etwas zu trinken. Der Rauch von eurem vermaledeiten Feuer hat mir die Kehle ausgedörrt.“

Nachdem ich eilfertig seine Befehle befolgt hatte, lief ich mit einem Becher Wasser zu Meinhardt zurück. Doch besserte sich dessen Laune nicht. Fluchend warf er das Getränk mit voller Wucht an die gegenüberliegende Wand.

„Wasser! Zum Henker, willst´ du mich vergiften? Bring mir einen Becher Wein, sonst vergesse ich noch, dass du der Sohn meines alten Freundes bist!“

So begann dieser erste Tag in den Diensten des Ritters mit allerlei Unbill und erst als wir auf den Pferden in Richtung Regensburg unterwegs waren, hellte sich seine Stimmung langsam auf.

Die Reise zu der großen Stadt an der Donau dauerte ganze fünf Tage. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben weiter als zehn Meilen von meinem elterlichen Zuhause entfernt war. Meinhardt entpuppte sich in diesen Tagen als angenehmer Reisebegleiter. Wir ritten ohne Eile und verbrachten einige Mußestunden in den zahlreichen Gasthäusern am Wegesrand.

Dazu übten wir ausdauernd mit unseren Waffen. Voller Stolz zeigte ich ihm mein Schwert und den Panzer und wollte eben das Hemd überziehen, als er mich schalt.

„Leg‘ es beiseite, Leonhardt!“ Als er mein Zögern bemerkte, fügte er hinzu: „Auch das Schwert. Du weißt doch, als Knappe darfst du meine Waffen pflegen und mein Pferd striegeln. Es ist dir jedoch nicht gestattet, selbst ein scharfes Schwert zu führen. Auch wenn das hier draußen in den Wäldern niemanden kümmert. Spätestens in Regensburg könnte mir diese Freizügigkeit zum Verhängnis werden. Zudem wimmelt es in der Stadt nur so von Dieben und diese Besitztümer“, er betrachtete das Geschenk meines Vaters mit einem Kennerblick, „sind mir zu wertvoll.“

Er warf mir das Holzschwert wieder zu, war sich aber selbst nicht zu schade, auch ein solches zu nehmen. Wir kämpften erbittert, sodass er am abendlichen Lager mein wachsendes Geschick im Zweikampf lobend erwähnte.

In den folgenden Tagen übten wir auch den Umgang mit anderem Kriegsgerät, in denen ich noch unerfahren war: dem Messer und der Streitaxt.

Meinhardt war kein Freund dieser beiden Waffen und bis auf den heutigen Tag werde ich wohl auch kein Meister darin werden, denn es gehört allenthalben viel Geduld und Konzentration dazu, sie wirkungsvoll zu benutzen.

In einer Hand hielt er sein Schwert und in der anderen ein Holzmesser aus der Küche meines Vaters.

„Es geht darum, beide Waffen gleichzeitig einzusetzen“, erklärte er, bevor er mit schnellen Schritten auf mich eindrang.

Meinen schweren Hieb fing er gekonnt mit dem Schwert auf und stach mich mit dem Messer in die Seite.

Ich sah ihn nicht oft mit diesen Waffen kämpfen, dennoch agierte er so geschwind, dass ich dem zweiten Stoß nicht ausweichen konnte. Obwohl die Klinge nur aus Holz bestand, schmerzten mich meine Rippen, als wären sie gebrochen. Mein wattiertes Wams hatte die Wucht der Spitze gebremst, doch hatte ich wieder etwas gelernt. Meinhardt wischte sich den Schweiß von der Stirn und lächelte aufmunternd. „Denk daran: Siegreich ist nur der Mann, der den Gegner mit einem schnellen Hieb verletzt. Doch das klappt nicht sogleich, da kein Schwertschlag eine gute Panzerung durchbricht.“

Er wiederholte kurz den Stoß mit dem Messer und zischend fuhr dieses durch die Luft. „Aber oftmals genügend es auch, seinen Feind so zu treffen, dass er kampfunfähig wird.“

Der pochende Schmerz in meiner rechten Seite machte mich fast schwindlig. „Und ich habe schon viele Männer an den Folgen eines dumpfen Hiebes sterben sehen.“ Er gab mir die Axt, damit ich sie wieder in einem Ledertuch verpackte, während er fortfuhr.

„Nur im Frieden bestreiten wir Ritter Turniere mit Regeln, ansonsten wartet im Schlachtgetümmel niemand darauf, dass wir höflich auf den Hieb des anderen warten.“ Er warf das Messer mit Schwung zu Boden. „Und dort bleibt keine Zeit, um schöne Finten zu vollführen.“

Er zeigte mir ein paar schlagfertige Kombinationen, die ich nie vergessen habe und Abend für Abend träumte ich davon, solch ein Meister am Schwert zu werden wie mein neuer Herr.

Neben dem schönen Tagwerk wie dem Schwertkampf musste ich aber auch eine Vielzahl an Pflichten erfüllen, die mich weniger begeisterten. So gehörte es zu meinen Aufgaben, mich um die Pferde und die Rüstung des Westheimers zu kümmern.

Meinhardt besaß ein wundervolles schwarzes Schlachtross, das er aber nur im Turnier oder im Kampf ritt. Es hatte ein Vermögen gekostet, wie er immer wieder gerne betonte. Daneben besaßen wir noch vier Lasttiere, die wir auch zum Reiten für uns gebrauchten. Sämtliche weitere Habe, die für einen längeren Zug nötig war, war von seinem Verwalter sorgfältig eingepackt worden. Und als sein Knappe oblag mir nun die Pflege und Obacht über sein Gut. Als sein Servi, wie er mich manchmal nannte, musste ich ihm auch vor dem Kampf beim Ankleiden helfen. Am folgenden Tag zeigte er mir dabei sein Panzerhemd.

„Ich habe es ganz neu anfertigen lassen, sieh‘ dir nur die Feinheit der Arbeit an“, erklärte er begeistert.

Ich mühte mich nach Kräften, das Hemd von unserem Lasttier zu heben, so schwer war es. Vor dem Ankleiden der Brünne schlüpfte er in ein dick wattiertes Wams, das so genannte Aketon, und ließ sich dann das Hemd überstülpen. Die Ringe der Panzerung waren auffallend klein, doch so fein geschmiedet, dass kein Schwerthieb sie zu durchdringen vermochte.

Selbst die Hände waren komplett bedeckt und auf Höhe des Nackens eine Kapuze angenietet, die sich Meinhardt über den Kopf schob. Als er anschließend auch noch seinen Helm mit dem schmalen Nasenschutz überzog, konnte ich mir nicht vorstellen, mit welcher Waffe solch ein gewappneter Ritter verwundet werden konnte.

Das Wetter besserte sich zusehends und wir erreichten Regensburg ohne weitere Zwischenfälle gegen Ende des Monats April. Zum ersten Mal in meinem Leben besuchte ich eine große Stadt.

Vor den massiven Mauern breitete sich bereits ein gewaltiges Heerlager aus. Noch nie hatte ich so viele Menschen gesehen, die sich in den Wiesen und Hügeln rund um die Stadt versammelten.

Es dämmerte bereits, als wir über eine gewaltige Brücke in Richtung des Marktplatzes trabten. Selbst Meinhardt, der viele Städte des Reiches besucht hatte und schon öfter hier gewesen war, bestaunte das Bauwerk.

Er war gut gelaunt und plauderte über seine Erfahrungen, während der Hufschlag unserer Pferde von den Steinplatten hallte.

„Die Regensburger sind ein emsiges Völkchen. Ich hätte nie gedacht, dass Menschen hier zu Lande so etwas bauen können.“ Mit seiner behandschuhten Rechten zeigte er über den Fluss. „Die Donau trifft sich hier an ihrem nördlichsten Punkt und vereinigt sich mit den zwei kleineren Flüssen, der Naab und dem Regen. Jeder, der über die Donau Richtung Süden oder Osten möchte, muss hier durchreisen.“

Er zwirbelte den Daumen und Zeigefinger zu einer Geste. „Und das haben die schlauen Bayern erkannt und in nur wenigen Jahren diese Brücke erbaut. Und gerissen wie sie sind, wurde unserem Herrn Kaiser auf einem Landtag in der Stadt das Privileg abgerungen, dass kein Landesherr hier Zoll erheben darf.“ Er lachte laut auf und schlug sich mit der Hand auf den Schenkel.

„Was glaubst du, wie die Wittelsbacher als Herzöge von Bayern geflucht haben, als unser Herr Friedrich den Regensburgern das auch noch persönlich bestätigte.“ Er schnalzte kurz mit der Zunge. „Aber bei der großzügigen Bewirtung, die sie dem Hofstaat jedes Mal zugutekommen lassen, wundert es mich nicht, dass sie die Staufer überzeugen konnten. Herbold, ja so lautete sein Name, das war der alte Brückenmeister, der in der Gunst des Kaisers stand.“

Wir lenkten unsere Pferde in eine enge Gasse, die dem süßlichen Geruch nach zu schließen von der Zunft der Metzger bewohnt war. Zornige Blicke wurden uns zuteil, denn die Stadt war jetzt schon vollkommen überfüllt und innerhalb der Mauern war kein Quartier mehr zu bekommen.

Doch Meinhardt kümmerte es nicht weiter, dass unsere Pferde die Leute grob beiseiteschoben, um tiefer in die Stadt zu gelangen. Er musste nur einmal den Kopf heben und einen Schreier ins Auge fassen, schon senkte dieser das Haupt und ging eilends seiner Wege. Als Ritter hatte er für niedere Stände, auch für die so genannten Bürgerlichen, naturgemäß wenig übrig.

„Schau sie dir an, Leonhardt! Wie sie ihre Krämerseelen hinter dicken Mauern verstecken. Zusehends frecher werden sie und fordern mehr Rechte, als ihnen zustehen. Aber das Kämpfen, ja, das dürfen wir gerne weiter für sie übernehmen, während sie dabei immer reicher und fetter werden.“

Er hieß mich einen Platz für unsere Pferde suchen und trat in die Schenke Zum goldenen Kreuz ein, um Neuigkeiten zu hören und Freunde zu treffen. Meinhardt hatte mir aufgetragen, genau auf unsere Ausrüstung zu achten.

Ich band das Schlachtross an einen der Holzpfosten vor dem Gasthaus und nahm die Zügel der anderen Pferde in die Hand. Es war ein mühseliges Unterfangen, denn der hochmütige schwarze Hengst vertrug sich nicht mit den anderen Tieren. Da diese sich instinktiv auf Distanz zu ihm hielten, versuchte er stattdessen immer wieder, mich zu beißen. Daneben stänkerten auch die Städter mit mir, die sich an den Pferden vorbeizwängten, um in die Kreuzschänke zu kommen. Der Schweiß lief mir in kleinen Rinnsalen vom Gesicht und ich hoffte, dass Meinhardt mich alsbald aus dieser beengten Lage befreien möge.

Während ich mich so abmühte, bemerkte ich, wie ein weiterer Reiter sein Pferd in die Gasse lenkte und neben mir zum Stehen kam. Er lächelte breit und tätschelte mit einer Hand den Hengst meines Herrn. „Gut machst du das, mein Junge.“ Er strich über das Wappen von Meinhardt und fragte höflich: „Ich finde deinen Herrn Ritter wohl beim Abendessen dort drinnen?“

Ich nickte schwer atmend und ohne ein weiteres Wort drückte er mir auch noch die Zügel seines Pferdes in die Hand und trat ein.

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis Meinhardt heftig schwankend wieder nach draußen kam, sodass ich ihm helfen musste, auf sein Tier zu steigen. Auch der andere Mann folgte ihm und drückte mir zum Dank für meine Aufsicht eine kleine Münze in die Hand, die ich ungläubig betrachtete. Ein graues Geldstück, geprägt mit dem Bild eines Herrschers. Meinhardt blinzelte den Mann an und lachte. „Verführt mir nicht meinen Knappen! Sonst wird er in meinem Dienst nicht mehr lange zufrieden sein, wenn er für das Pferdehüten schon einen Pfennig erhält.“

Der Angesprochene nickte mir wohlwollend zu. „Er ist doch der Sohn eines Edelmannes, warum sollten wir da nicht großzügig sein?“

Dann sah er mich durchdringend an und wurde schlagartig ernst. „Ich kenne deinen Vater und habe mit ihm manches erlebt, Leonhardt. Ein Jammer, dass er dem Weg unseres Herrn nicht folgen will. Mir wäre deutlich wohler, wenn uns ein Mann seines Schlages begleiten würde.“

Ich errötete ob des Lobes für meinen Vater und verspürte, wie sich Stolz in meiner Brust regte.

Doch dann senkte er seine Stimme. „Dennoch kann ich es nicht gutheißen, dass ein ehrenwerter Ritter nicht dem Ruf seines Kaisers gefolgt ist. Ich hoffe, du wirst deine Familie an seiner statt würdig vertreten.“

Dann ritt er los und ließ meinen trunkenen Herrn und mich verwundert zurück.

Als wir uns wieder in Richtung der Steinbrücke aufmachten, blickte Meinhardt nochmals zurück. „Ein gar zu edler Mann, der gute Friedrich von Hausen. Aber er kann mindestens so gut kämpfen wie singen.“

Wir verließen Regensburg und suchten uns einen Platz unter den vielen Zelten, die auf den Wiesen neben der Donau aufgestellt waren. Während Meinhardt sich auf die Suche nach Freunden machte, oblag mir die Pflicht, unser Zelt aufzubauen und die Pferde zu versorgen. Nach einigen Stunden, es war bereits tiefe Nacht, hörte ich ihn polternd hereinkommen, um sich mit einem tiefen Grunzen schlafen zu legen.

Am nächsten Morgen quälte ich mich bereits vor dem ersten Hahnenschrei aus unserer engen Behausung, um mich in der Zeltstadt vor den Toren umzusehen. Ich liebte die ersten Stunden des Tages. Endlich war die lange Zeit des Winters vorüber und der leichte Dunst des Morgennebels lag über der Donau und Regensburg. Das Gras glänzte silbern vor Morgentau, der wie kleine Perlen auf den Auen leuchtete.

Während ich gähnend über die Wiesen schlenderte, wurden meine Lederschuhe alsbald feucht und ich beschloss, mich an eines der Frühstücksfeuer vor einem der größeren Zelte zu gesellen.

Nach einiger Zeit bemerkte ich eine Ansammlung von Männern, die sich am Boden sitzend unterhielten und ihr Morgenmahl zu sich nahmen. Neugierig trat ich näher zu ihnen. Es waren fünf Soldaten, die sich angeregt in einem breiten Dialekt unterhielten.

Ich nahm mir ein Herz und sprach sie an: „Wo kommt ihr her, edle Herren?“

Sie sahen auf und grinsend verkündete der Älteste von ihnen. „Wir mögen zwar edel aussehen, doch sind wir keine Herren.“

Während er sprach, entblößte er eine Reihe schwarz verfärbter Zähne. „Wir dienen dem hochwohlgeborenen Herzog Friedrich von Schwaben“ und schnell ergänzte er stolz: „Dem Sohn des Kaisers.“

Ich nickte und erklärte kurz meine Herkunft und mein Reiseziel.

„Meinhardt von Westheim?“ Einer der Männer rülpste und begann in der Nase zu bohren, während er weitersprach. „Ein tapferer Mann. Ich sah ihn vor ein paar Jahren bei einem Turnier in Ravensburg. Er kämpfte wie ein Berserker und gewann einen Preis. Soweit ich mich noch erinnere, konnte er beim Lanzenstechen vier Ritter in den Staub stoßen“.

„Ich glaube, du irrst mein Freund, es waren sechs“, ließ sich eine bekannte Stimme grimmig hinter uns vernehmen und die Männer des Herzogs senkten augenblicklich das Haupt.

„Leonhardt, also hier hast du dich versteckt und deinen hungrigen Herrn einsam und alleine zurückgelassen.“

Sogleich lächelte er wieder und die anderen Männer entspannten sich. Der Ältere von ihnen erwiderte demütig. „Ihr könnt Euch gerne an unserem Feuer wärmen, Herr Ritter. Es wäre uns eine Ehre, wenn Ihr das Mahl mit uns teilt.“

Meinhardt blickte kurz in den Topf mit dem dampfenden Mus und rümpfte die Nase.

„Sehr freundlich von dir, aber an so einem schönen Morgen gelüstet es mich nach etwas Nahrhafterem. Ist euer Herr auch schon wach oder schlummert er noch?“

Plötzlich hob sich die Plane des Zeltes und ein junger Mann trat gähnend ins Freie. Die Schwaben, die schon Meinhardt ehrfürchtig begrüßt hatten, wichen hastig einen Schritt zurück. Auch Meinhardt senkte das Haupt und ich tat es ihm gleich.

Der Edelmann trat auf uns zu und lachte. „Meinhardt von Westheim! Wie freue ich mich, euch endlich wieder einmal zu treffen. Es muss Jahre her sein, seit wir uns zuletzt sahen!“

Meinhardt hob den Kopf und seine anfängliche Zurückhaltung wich seinem Temperament. „Ihr habt Recht, mein Herr. Es muss auf dem Hoffest zu Mainz gewesen sein. Ihr erhieltet dort Eure Schwertleite und ich hatte die Ehre, im anschließenden Turnier in Eurem Gefolge zu kämpfen. Ihr zeigtet großen Mut, Herzog.“

Wohlwollend nickte der Sohn des Kaisers. „Wie ich hörte, habt Ihr Appetit auf etwas Besseres als die Grütze meiner Männer. Kommt in mein Zelt, dann wollen wir speisen.“

Dann streifte mich sein Blick: „Euer Knappe erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Wie ist sein Name?“

Meinhardt hielt kurz inne, stellte mich dann aber vor. „Das ist Leonhardt, der jüngste Sohn Anselms von Zusameck.“

Ich hielt den Blick weiter gesenkt und vermied es tunlichst, den Sohn des Kaisers anzusehen, dessen Stimme merklich an Freundlichkeit verloren hatte. Er war etwa so groß wie ich und sein helles, blondes Haar fiel im locker auf die Schultern. Er mochte nur wenige Jahre älter als ich sein, aber sein Auftreten war eines weit älteren Mannes würdig.

„Dein Vater ist mir sehr wohl bekannt, mein Junge. Ein wackerer Ritter, dessen Mut im Heer meines Vaters bekannt war. Umso mehr überrascht es mich, lediglich seinen Sohn hier anzutreffen?“ Abwartend blickte er zu Meinhardt, der jedoch stumm den Kopf schüttelte.

„Oder wird euch Herr Anselm in den nächsten Tagen folgen?“

Die Worte blieben mir vor Furcht im Halse stecken. Bebend hoffte ich auf Schützenhilfe, doch Meinhardt verzog keine Miene, sondern forderte mich vielmehr mit einem kurzen, unwirschen Wink auf, dem hohen Herrn zu antworten. Ich überlegte, ob es ratsam wäre, eine schlaue Ausrede zu erfinden, doch die hellen blauen Augen des Kaisersohns fixierten mich derart prüfend, dass ich es nicht wagte.

„Es tut mir leid, mein Herr. Mein Vater wird nicht teilnehmen. Er schickt seinen Sohn, um die Ehre von Kaiser und Gott zu verteidigen.“ Lebhafter fuhr ich fort: „Und um den Ungläubigen unsere heilige Stadt Jerusalem und das Kreuz Christi aus ihren heidnischen Klauen zu entreißen.“

Tief Luft holend wagte ich es, nun einen kurzen Blick auf den Herzog zu werfen und die Wirkung meiner leidenschaftlich vorgetragenen Rede abzuwarten. In meiner Not hatte ich lediglich die Worte von Pater Hartwig wiederholt, der in unseren zähen Unterrichtsstunden gebetsmühlenartig über seinen Schmerz ob der verlorenen Güter des Herrn geklagt hatte.

Friedrich starrte mich überrascht an, seinem Ausdruck war der grimmige Blick gewichen, schließlich nickte er mir freundlich zu.

„Nun gut, Sohn von Anselm. Ich sehe, aus deinen Worten spricht der Mut eines wahren Dieners des Herrn! So sei mir und meinem Vater willkommen. Trachte danach, nicht nur wortgewandt, sondern auch durch große Taten dem Namen deiner Familie wieder Ehre hinzuzufügen.“

Mit einer einladenden Geste bat er uns in sein Zelt und geleitete Meinhardt an seinen Tisch. Mich verwunderte die Freundlichkeit dieses hohen Herrn an jedem Tage. Später erkannte ich allerdings, dass der Sohn des Kaisers zeit seines Lebens dieses gewinnende Verhalten zur Schau trug und so viele Männer wie Meinhardt oder auch mich damit für sich einnahm.

Friedrichs Tafel war üppig gedeckt und Meinhardt griff beherzt zu, während ich mich hinter ihm hielt und wartete, bis er mir etwas zukommen ließ. Während er schmatzend an einer Entenkeule kaute, begann der Ritter von Westheim das Gespräch mit einer Frage:

„Nun, Herr Friedrich, wie weit sind die Vorbereitungen für unseren Abmarsch denn vorangekommen?“ Dann deutete er mit dem halb abgenagten Knochen einen Kreis an. „Sind alle Eingeladenen der Aufforderung zum Zug bereits gefolgt?“

Friedrich hatte meine Anwesenheit mittlerweile vergessen und betrachtete amüsiert, wie Meinhardt das Mahl verschlang. Doch nach dessen Frage wurde er wieder ernst. „Schön wäre es, aber leider haben viele edle Männer ihren Glauben verraten und allerlei Gründe vorgebracht, um unseren Zug nicht begleiten zu müssen.“ Zornig fuhr er fort: „Wenn ich die Namen der Männer aufzählen wollte, die sich aus Feigheit diesem Dienst am Herrn widersetzten, dann säßen wir noch die ganze Nacht hier zusammen!“

Er nahm einen Becher und trank einen Schluck Wein. „Die Herzöge von Löwen und Limburg, die Grafen von Lüttich und Duras, selbst der Bischof von Speyer, alle weigern sie sich. Stellt Euch das vor, Meinhardt, Otto von Henneberg sitzt auf den Pfründen von Speyer und wagt es, sich dem Aufruf von Papst und Kaiser zu entziehen!“