Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wir schreiben das Jahr 1805. Es herrscht eine Zeit, in der jahrhundertealte Traditionen zerbersten, in der einfache Männer aus dem Volk zu Marschällen aufsteigen und kleine Landadlige zu Kaisern werden. Die Welt des jungen Julius Dischinger aus Augsburg gerät aus den Fugen. Seine Heimatstadt verliert nach über 500 Jahren ihre Unabhängigkeit und wird Teil des neuen Königreiches Bayern. In dem Chaos, das Napoleon Bonaparte über Deutschland bringt, wird Julius Soldat. An der Seite der Franzosen eilt er von Sieg zu Sieg. Goldene Zeiten brechen heran. Niemals war Bayern so groß wie 1809. Doch genau jetzt bricht ein Aufstand in Tirol gegen die neuen Herren aus München aus. Andreas Hofer heißt der Mann, der sich gegen die verhassten Besatzer stellt. Julius kämpft in den Bergen des Alpenlandes und wird gefangen. Hier lernt er Anna kennen, die Nichte des Revoltenführers und aus ihrer Feindschaft wird bald mehr. Doch die Zeit wird knapp. Tausende Bayern sterben 1812 auf den eisigen Schlachtfeldern des Ostens. Julius erkennt die Sinnlosigkeit dieses Krieges und kehrt nach Augsburg zurück. Ein letztes Mal zieht er mit der bayerischen Armee in den Krieg. Diesmal jedoch gegen Napoleon persönlich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 666

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Major aus Augsburg

TitelseiteDer Major aus AugsburgPrologI. Die freie ReichsstadtII. Das neue Königreich III. Der schwarze Adler fälltIV. Die Ehrenpforte von AugsburgV. Die Nichte des SandwirtsVI. Der Heilige Krieg von TirolVII. Der Herrscher der WeltVIII. Das Grab der BayernIX. Der Vertrag von RiedX. ParisEPILOGWichtige ProtagonistenImpressumDER MAJOR AUS AUGSBURG

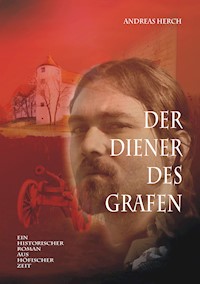

A N D R E A S H E R C H

EIN HISTORISCHER ROMAN AUS NAPOLEONISCHER ZEIT

Internet:www.andreas-herch.de

Der Major aus Augsburg

Prolog

Die freie Reichsstadt

Das neue Königreich

Der schwarze Adler fällt

Die Ehrenpforte von Augsburg

Die Nichte des Sandwirts

Der Heilige Krieg von Tirol

Der Herrscher der Welt

Das Grab der Bayern

Der Vertrag von Ried

Paris

Epilog

Prolog

„Wir stehen am Vorabend großer Ereignisse.“

Napoleon Bonaparte

Die schöne Sonne von Austerlitz –03.12.1805

Der Morgen war kühl. Wie am Vortag lag ein leichter Nebel über dem Tal, und kein Sonnenstrahl vermochte den Weg durch den grauen Schleier zu finden.Der Mann saß auf seinem Schimmel und blickte ohne erkennbare Regung auf die Abhänge und die darunterliegende Ebene. Es war kalt, und nur sein grauer Mantel über der Uniform eines Kavallerieoffiziers schützte ihn vor den beißenden Stichen des Dezembertages. Als er hinter sich plötzlich ein Räuspern vernahm, wusste er, dass ein Mitglied seines Stabes ihn ansprechen wollte. Sie wollten ihn hochleben lassen, seinen Triumph hinausrufen, doch er hob nur sachte die Hand, und sie verstummten augenblicklich. Niemand hätte es gewagt, ihn in seinem Triumph zu stören. Niemand bis auf einen.

„Sire, Ihr wollt sicherlich wissen …?“

Er blickte sich kurz um, und Marschall Joachim Murat nickte mit dem Haupt, als wüsste er, dass jedes Wort in diesem Augenblick zu viel war. Der treue Murat, ein Mann seines Vertrauens. Kein Mann des Geistes, aber einer, der tapfer bis in den Tod an seiner Seite stand.

„Später, meine Herren – lasst mir bitte diesen Moment“, antwortete er.

Und dann endlich schwiegen sie. Sie schwiegen angesichts des größten Triumphes, den ein Monarch auf diesem Erdball erreichen konnte. Wie würden die Gazetten und Bulletins in Paris in den folgenden Tagen wohl seinen Sieg nennen? Dann wurde er durch das Wiehern eines sterbenden Pferdes jäh in seinen Gedanken unterbrochen, das keine hundert Fuß vor ihm kauerte. Er blickte auf die Agonie des Tieres herab, das wohl von einem Bajonettstich am Bauch getroffen worden war. Das Blut, das einen Umkreis von zehn Fuß um das Pferd herum befleckte, war schon trocken, doch er konnte gut erkennen, dass es hier kein Überleben geben würde. Die Augen hatten noch immer einen schreckerfüllten Ausdruck, und weißer Schaum lief dem Tier aus den Nüstern, während es immer wieder von zuckenden Anfällen geschüttelt wurde.

Ein kurzes Bedauern umfing sein Gemüt, und als es in Traurigkeit mündete, schüttelte er sich schnell und richtete sich wieder starr auf, damit niemand seiner Männer seine kurze Schwäche bemerkte.

Er besann sich und versuchte den Gestank der vielen Toten zu ignorieren. Er hatte sich in den vielen Jahren des Krieges an den süßlichen Geruch des Blutes nach der Schlacht gewöhnt. Das Schreien und Stöhnen der Verwundeten dauerten ihn nicht mehr, nur das stumme Sterben der Pferde rührte sein Herz.

Doch der Moment des Innehaltens verging und seine Geistesstärke gewann wieder die Oberhand.

Viele würden ihn hochleben lassen und in ihm das sehen, was er schon selbst seit langer Zeit wusste. Er war der neue Alexander, ein grimmiger Hannibal, der Zerstörer des Althergebrachten, der die Welt in ein neues Zeitalter führen würde.

Verstanden hätten es wohl nur wenige, und belustigt dachte er an seine Neider und ihr beschränktes Denken aus der Zeit des Ancien Regime.

Drei Nationen hatten gestern hier gekämpft, und während er sich mit den Herrschern der beiden Verlierer verglich, hielt er kurz inne. Die Romanows herrschten seit über zweihundert Jahren im Zarenreich Russland. Ein wildes Land, vor dessen Stärke sich viele fürchteten. Die Russen hatten tapfer gekämpft, waren aber schlecht geführt worden. Sie waren ein Gegner für leichte Siege.

Nahezu ein kompletter Gegensatz dazu war das Haus Habsburg, das alle deutschsprachigen Länder beherrschte und seit fast sechshundert Jahren machtvoll in der Mitte Europas regierte. Es gab kein Herrscherhaus in Europa mit mehr Ansehen, dessen mächtige Armeen in jedem Zwist in der Mitte des Kontinents den Ausschlag geben konnten.

Wer, im Vergleich zu diesen Dynastien, war er?

Er kam aus einem Vorhof Europas, von einer verschlafenen Insel, die bisher noch keine Helden hervorgebracht hatte. Seine Eltern stammten aus niedrigem Adel vom Lande – ohne Ambitionen und Ziele.

Doch dann kam die Revolution und eröffnete ihm Chancen. Nun waren Männer gefragt, die Mut und Können besaßen und nicht nur den großen Namen einer vergangenen Epoche. Blitzgescheit, wie er war, diente er sich hoch und brachte es in jungen Jahren bereits zum Artilleriegeneral. Es wäre auch ohne die Politik eine außergewöhnliche Karriere gewesen, wenn ihn nicht sein brennender Ehrgeiz zu mehr, zu viel mehr angetrieben hätte.

Der Fall der Bourbonendynastie hatte Abenteurer wie ihn befördert. Die Revolution öffnete Türen, die über Jahrhunderte verschlossen geblieben waren, und spülte in ihrer unbarmherzigen Flut Männer wie ihn nach oben. Es war nicht leicht gewesen, doch eine gute Heirat und der richtige Steigbügelhalter hatten ihm die Chance gegeben, einen Olymp zu erklimmen, der Hunderte Jahre für jemanden wie ihn außer Reichweite gelegen hatte.

Während er über die Vergangenheit sinnierte, stieg ihm der abscheulich Gestank des Schlachtfelds stärker in die Nase, und schließlich wendete er sein Pferd. Schnell trabten ihm seine Adjutanten entgegen und warten auf seine Befehle.

„Ich brauche Ruhe. Gebt mir zwei Stunden, dann wollen wir die nächsten Schritte bedenken.“ Mehr brauchte er nicht zu sagen und sie stoben davon.

Sein Diener brachte ihm Wein, wahrscheinlich vollmundigen Chambertin oder Clos-Vougeot, beides edle Tropfen aus Burgund, die er am liebsten trank. Als er später seine schweren Reitstiefel ausgezogen hatte, fiel allmählich die Last des Tages von ihm ab.

Jetzt noch ein paar Briefe schreiben und dann für ein paar Stunden ruhen, dachte er. Er brauchte nur wenig Schlaf. Keine vier Stunden, dann zwang ihn die Bürde seiner Aufgaben wieder voran.

Doch bevor er sich der Ruhe hingab, notierte er einige Zeilen. Ein paar Worte für Talleyrand, seinen durchtriebenen Außenminister, und einige für sich selbst. Wie viele Männer waren heute gefallen, welche Bataillone hatten sich bewährt, wen musste man auszeichnen und wen in den Abgrund stoßen – all das vermerkte er sich, bevor er sich einem kurzen Dämmerschlaf hingeben wollte.

Doch dann fiel ihm noch etwas ein: Wie würden sie die Schlacht in diesem kleinen verschneiten Nest in Böhmen wohl nennen? Nach kurzem Grübeln kam ihm eine Idee: die Dreikaiserschlacht, ja, so sollte sie heißen. Die Dreikaiserschlacht von Austerlitz, das wäre ein passender Begriff für seinen größten Triumph.

Gut zwanzigtausend Männer dürften gestern gestorben sein, doch seine Gedanken galten nicht ihnen, sondern er dachte ein letztes Mal an das verwundete Pferd. Es hatte sich nicht mehr gerührt, als er seinen Schimmel gewendet und einen letzten Blick auf das Tier gerichtet hatte. Seine Augen blickten bereits starr in den kalten Winterhimmel.

I. Die freie Reichsstadt

"Wie wenig weiß ein Volk die Freiheit zu gebrauchen!"

Christian Friedrich Daniel Schubart

Ich hatte schlecht geschlafen. Es war auch kein Wunder, denn der letzte Abend in der Goldenen Traube war lang und trinkfreudig gewesen. Mühsam blinzelte ich durch meine verquollenen Augen und versuchte festzustellen, welche Stunde es schlug.

Ich setzte mich auf und hielt mir den pochenden Schädel, in dem teuflische Dämonen hausen mussten. Doch es half nichts. Ich quälte mich aus dem Bett und blickte durch mein Stubenfenster nach draußen. Es war bereits nach zehn Uhr.

Ich ging zur Waschschüssel und spritzte mir vorsichtig etwas Flüssigkeit ins Gesicht. Leichter Taumel befiel mich, doch ich blieb stehen und sortierte meine nur langsam wiederkehrenden Gedanken. Wir hatten Whist gespielt. Es waren zwei meiner Freunde von der Stadtwache und noch ein paar andere dabei gewesen, die ich nur flüchtig kannte. Sicherlich wäre es besser gewesen, anschließend nach Hause zu gehen, doch meine Stadtgardekameraden Carl Dill und Robert Waber sowie unser neuer französischer Freund, Leutnant Pascal René, wollten unbedingt noch in einem der kirchlichen Bierkeller einkehren – und das war ein Fehler gewesen. Das Bier war billig dort, billiger als in allen anderen Augsburger Schänken.

Ich blickte auf die Gasse und sah das geschäftige Treiben. Die Stadt war schon lange erwacht und das Leben ging seinen Gang. Ich setzte mich wieder auf mein Bett und hielt mir den Schädel. Das konnte nicht am Bier gelegen haben, sondern an dem Tabak, den wir bei einem Krämer gekauft hatten.

Von draußen vernahm ich näherkommende Schritte, und kurze Zeit später klopfte es an der Tür. Ich wusste, was jetzt kommen würde.

„Julius. Musst du nicht zum Dienst? Ich habe schon zweimal versucht, dich zu wecken – erfolglos.“ Der Ton meiner Mutter blieb ruhig, und dennoch war der Tadel, der darin mitschwang, nicht zu überhören. Sie war wie immer adrett gekleidet und blickte mich vorwurfsvoll mit gefalteten Händen an. Ich schloss kurz die Augen und bereute die gestrige Nacht, aber das half mir jetzt auch nichts.

„Und hast du mir nichts zu sagen?“, bohrte sie weiter.

Was gab es da zu sagen? Seit gut zwei Monaten war meine Heimatstadt nun von den Franzosen besetzt, und keine Entscheidung durfte mehr ohne den neuen Stadtkommandanten General Jean-Gaspard René getroffen werden. Mein Leben hatte sich verändert, da ich als Korporal der Stadtgarde nun diesem unterstellt war und meine Eltern auch noch einem Offizier Quartier geben mussten. Wobei wir dabei noch Glück hatten, denn es gab bürgerliche Familien, bei denen fünf oder mehr der Besatzer hausten.

Unser ungewünschter Gast war der Neffe des Generals, und da er in meinem Alter war, hatten wir uns schnell angefreundet. Er besaß jedoch nicht den brennenden Ehrgeiz seines Onkels, der die Stadt in eisernem Würgegriff hielt und jeden Tag neue Forderungen stellte, sondern diente ihm nur augenscheinlich als Adjutant im Stab.

Seine Leidenschaft galt dem Wein und dem Spiel, und da ich für ihn der Verbindungsoffizier war, musste ich seine Launen aushalten. Doch es wäre keine Lüge zu behaupten, dass mir das wilde Leben, das die französischen Offiziere führten, gefiel.

„Ja, Mutter. Du hast recht, aber die Franzosen sind eben die neuen Herren in der Stadt – und ich muss mich ihren Wünschen fügen“, beschied ich kurz, und sie nickte resigniert. Nur kurz schüttelte sie das Haupt und verschwand dann wieder in der Küche. Wir hatten in der Vergangenheit bereits zu oft gestritten, da sie meinen Lebenswandel missbilligte, aber nun dauerten unsere Wortgefechte nur noch kurze Zeit. Was sollte sie auch sagen? Das gute Leben, wie sie es seit ihrer Kindheit kannte – wohlbehütet im Schoß einer angesehenen Augsburger Familie aufzuwachsen, deren Wohlstand einigermaßen gesichert war –, schien über Nacht verschwunden zu sein. Seit die Franzosen unsere Stadt besetzt hielten, war nichts mehr wie zuvor. Fremde Männer, die nichts für unser Leben übrighatten, raubten und plünderten gewissenlos, während das geordnete Weltbild meiner Mutter zusammenbrach.

Ich zog meine Uniform an und klopfte an der Tür von Pascals Kammer. Früher hatte dort unsere Hausmagd gewohnt, doch nachdem die Franzosen die Stadt besetzt hatten, musste sie nun in einer der einfachen Unterkünfte vor der Stadt Zuflucht finden.

Mit dem Neffen des Stadtkommandanten hatten wir dennoch Glück gehabt, wenn auch meiner Mutter mein Umgang mit ihm nicht gefiel. Das musste aber nichts heißen, da sie generell keinen Gefallen daran fand, dass ihr Zweitgeborener nun Soldat war und in der Stadtgarde diente. Und wenn ich es mir genau überlegte, konnte sie sich mit gar nichts anfreunden, was ich in den letzten Jahren so getrieben hatte.

„Pascal, steh endlich auf!“, schrie ich, da er sich trotz mehrmaligen Klopfens nicht meldete. Er mochte es nicht, wenn man ihn vor zehn Uhr weckte, doch das war mir gleich. Er schlief noch fest, als ich ihn rüttelte, doch ich ließ nicht locker, bis er sich endlich mühsam erhob.

„Mon dieu, was ist los mit dir? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich am Morgen mehr Zeit brauche?“, entgegnete er störrisch.

Ich schüttelte grinsend den Kopf. „Du weißt, dass dein Onkel wütend wird, wenn du immer der Letzte bei der morgendlichen Besprechung bist. Zudem kann es mein eigener Kommandant nicht leiden, wenn ich zu spät komme.“

Mühsam quälte er sich in seinen Uniformrock, den ich so bewunderte. Seine weißen Hosen waren zwar schmutzig, doch als er seine blaue Jacke darüber zog und sich seinen Hut aufs Haupt aufsetzte, sah er trotz seines verkaterten Gesichtes wieder aus wie ein Mann der Armee, die seit Jahren wie ein Sturm über Europa fegte und alles niederwalzte, was sich ihr in den Weg stellte.

Pascal war ein Jahr älter als ich und besaß eine einnehmende Art. Seine hellbraunen Haare und blauen Augen zogen die Mädchen an. Jung, wie wir waren, hatten wir uns trotz der Tatsache, dass er zur den Besatzern der Stadt gehörte, schnell angefreundet.

„Was starrst du mich so an, du deutscher Bauer“, feixte er, während er seine Stiefel anzog.

„Warum wohl? Weil du der hässlichste Offizier der französischen Armee bist“, entgegnete ich geschwind und wich schnell dem Stiefel aus, den er mir hinterherwarf.

Wir nahmen nur ein kurzes Frühstück in unserer Küche ein, wobei meine Mutter uns geflissentlich aus dem Weg ging.

„Gestern haben wir besser gegessen, Julius. Was ist nur los mit deinen Eltern? Sie sind doch vermögend, oder behalten sie etwa das Beste für sich?“, fragte Pascal kauend.

Ich strich etwas Schweineschmalz auf das trockene Brot und blickte zur Tür, die in den Gang zum hinteren Teil unseres Hauses führte, doch niemand hielt sich dort auf. Ich konnte nur die üblichen Geräusche aus der Werkstatt meines Vaters hören, der mit meinem Bruder Joseph und einem weiteren Gesellen ihrer Arbeit als Silberschmiede nachging. Fast umfing mich ein wenig Wehmut, als ich sie dort arbeiten hörte. Auch mein Vater hatte es nie gutgeheißen, dass ich nach dem Ende meiner Lehrzeit nicht in seine Fußstapfen trat, sondern Soldat in der Stadtgarde wurde.

„Hörst du mir nicht zu? Wann gibt’s wieder etwas mehr zu essen?“, bohrte Pascal nach.

„Wenn ihr Heuschrecken endlich die Stadt verlasst! Was, glaubst du denn, bleibt den Leuten übrig, wenn ihr uns alles wegfresst?“, entgegnete ich spitz.

Er sah mich kurz zornig an, doch da er fast immer guter Laune war, verstrich der Moment schnell. „Zu mir kannst du so was ja sagen, aber pass auf, dass das meinem Onkel nicht zu Ohren kommt, der hört solche Reden nicht gerne.“

Ich schluckte mein Brot hinunter und nickte. Die Zeit hatte sich gewandelt. Als die Franzosen vor zwei Monaten in die Stadt einrückten, war die Hoffnung groß, dass sie nur kurz bleiben würden, doch das erwies sich als falsch. Verzweifelnd hatten die beiden Stadtoberhäupter Paul von Stetten und Joseph von Imhof versucht, auf die Neutralität Augsburgs in den beginnenden Kämpfen zwischen den Franzosen und den Österreichern zu pochen. Sogar ein Schild hatten sie an allen Toren anbringen lassen, das die Neutralität der freien Reichsstadt betonte. Doch niemanden hatte das interessiert. Für die Franzosen gab es nur Freund oder Feind, etwas dazwischen existierte nicht in ihrem Weltbild. Napoleons Armee rückte, ohne auf unsere Beschwerden zu hören, zügig ein und lag nun seitdem wie ein Albdruck auf der Bevölkerung.

Pascal zupfte mich am Ärmel und bedeutete mir, dass wir losmussten. Zu seinem Onkel, dem neuen Herrn der Stadt, der diese wohl bald an die Bayern weitergeben würde, wenn an den Gerüchte etwas dran war.

„Was ist los mit dir?“, fragte er mich wieder, während wir uns auf den Weg zum Gasthof Drei Mohren machten. Es war eine gute Frage, aber ich hatte keine Lust zu antworten und schüttelte mich wegen der klirrenden Kälte, die mein Uniformrock nur dürftig linderte. Ich hatte ihn vor zwei Jahren von meinem eigenen Geld kaufen müssen und stotterte den Betrag seitdem bei meinem Hauptmann ab. Er war eigentlich nicht für die Winterzeit gedacht, da wir in dieser Zeit meistens in unserer warmen Stube im Zwinger blieben.

Die Franzosen hatten sich als Befreier gebärdet, und ich musste gestehen, dass ich einer der wenigen war, die dies auch so sahen. Mich dauerte die Rückständigkeit dieser Stadt, in der ich immer noch nicht meinen Platz gefunden hatte. Meine Eltern hatten sich vieles abgespart, um mir den Besuch des Sankt-Anna-Gymnasiums zu ermöglichen. Ich war gerne dort gewesen, da es im Vergleich zum katholischen Gymnasium einen modernen Lehrplan besaß. Unser damaliger Rektor Mertens war seiner Zeit weit voraus und hatte erkannt, dass nur mit stupidem Lateinlernen niemand vorankam. Dort hatte ich Französisch gelernt – so gut, dass ich unseren Besatzern jetzt als willkommener Übersetzer diente und von meinen Pflichten in der Stadtgarde freigestellt war. Doch das bedauerte ich auch nicht. Das Leben dort hatte ich mir ereignisreicher vorgestellt.

Nach der Schule und dem Abitur waren meine Eltern voller Hoffnungen über meinen Werdegang gewesen. Doch ich hatte es ihnen nicht leicht gemacht und wollte die hochtrabenden Ziele meiner Mutter nicht so recht erfüllen. Obwohl sie mir das Geld für ein auswärtiges Studium bezahlt hätten, begann ich eine Lehre bei meinem Vater als Silberschmied.

Vier Jahre lang werkelte ich dort in unserer Werkstatt, und während meine Mutter grämte, da ich nicht so recht in die Fußstapfen ihrer entfernten Verwandtschaft treten wollte, freute sich mein Vater, der mich bereits im bodenständigen Handwerk seiner Ahnen sah.

Am Ende enttäuschte ich beide.

Nachdem ich meine Lehre – zwei Jahre früher als üblich – mit einem schönen Werkstück abgeschlossen und dank der Fürsprache meines Vaters Geselle werden konnte, verließ ich diesen Beruf.

Was für ein Aufschrei und Gezänk hatte sich gegen meine Familie erhoben, als ich mich um die Aufnahme bei der Augsburger Stadtgarde bewarb. Zunächst war ich stolz gewesen, als sie mich annahmen, aber die letzten zwei Jahre waren ernüchternd gewesen.

„Warum tust du uns das an?“, hatte meine Mutter verzweifelt gefragt. Ich hatte nur den Kopf geschüttelt, als sie immer wieder nachhakte, aber nur wenig über meine Beweggründe gesprochen. Was hätte sie wohl erwidert, wenn ich ihr eröffnet hätte, dass ein Bühnenstück der Grund für meinen neuen Berufswunsch war? Für welch törichte Narretei hätte sie mich gescholten, da ich immer wieder ein Buch des Autors las, der mit einigen anderen einen Sturm entfachte und selbst sein Land verlassen musste, um wegen seiner Schriften nicht verfolgt zu werden? Doch seine Ideen und die Art, wie er schrieb, ließen mich nicht mehr los, und deshalb wollte ich zum Militär.

Ich war jetzt zweiundzwanzig Jahre alt – und in den Augen meiner Familie und der Augsburger Bürger gescheitert. Aber nur so lange, bis die Franzosen in die Stadt einfielen und die Stadtgarde sofort unter ihren Befehl stellten. Denn nun suchten sie geeignete Männer, die ihnen von Nutzen sein konnten. Und das war ich.

Es war nicht schwierig, mich aus einer Truppe von alten Krüppeln und ständig betrunkenen Tagedieben herauszufischen. Ich war vom Alter einer der jüngsten Stadtgardisten und außerdem der Einzige, der der französischen Sprache mächtig war. Unser Hauptmann Gullmann hatte auch seine Stellvertreter gefragt, doch diese hatten schnell abgelehnt. Auch unsere Feldwebel hatten nur den Kopf geschüttelt. Als Korporal war ich im niedrigsten Unteroffiziersrang angesiedelt und führte den Befehl über zwanzig Männer. Hierbei war ich meinem Freund, Leutnant Carl Dill, unterstellt, da unser Feldwebel so alt war, dass er seinen Dienst nicht leisten konnte und nicht mehr von seinem warmen Ofen wegkam.

Unser Hauptmann Gullmann war froh gewesen, dass ich mich meldete, und hatte sich katzbuckelnd vor den französischen Offizieren aus dem Staub gemacht. So diente ich nun seit ihrem Einfall vor zwei Monaten ihrem General und spielte den Überbringer von Depeschen und Berichten zum Augsburger Magistrat. Es gab daneben auch eine offizielle Abordnung aus dem Rat, die für die Verhandlungen mit dem Kommandanten verantwortlich war, aber General René hatte auch einen Soldaten als Verbindungsmann gefordert, woraufhin die Stadtherrn widerwillig bei unserem Hauptmann Friedrich Gullmann nachfragten. Dieser General zeigte den braven Augsburgern Ratsherrn jeden Tag aufs Neue seine Geringschätzung für ihre Nöte.

Während die gemeinen französischen Soldaten neben der Stadtmauer untergebracht waren, hatten sich die Offiziere bei den gehobenen Augsburger Bürgern einquartiert. Für ihre Lagebesprechungen nutzten sie jedoch die Empfangsräume im Hotel Drei Mohren am Weinmarkt.

Wir brauchten nicht lange zu Fuß dorthin, und Pascal grüßte die beiden französischen Wachen am Eingang. Der Empfangsraum lag im Erdgeschoss, und ich erhaschte nur einen kurzen, gequälten Blick des Wirts, der sich bei unserem Anblick angewidert abwendete. Wer konnte es ihm verdenken? Die Franzosen hatten seine Räume unentgeltlich belegt und forderten Unmengen an Wein und Braten, während sie Männer des Magistrats empfingen, um Befehle zu erteilen und Abgaben abzupressen.

Pascals Onkel empfing uns wieder einmal ungnädig. „Wo wart ihr denn so lange?“, herrschte er uns an, während er sich kurz von Paul von Stetten abwandte, mit dem er wohl auf uns gewartet hatte.

Pascal nickte nur kurz und entschuldigte sich mit irgendwelchen Aufgaben, die keinen Aufschub geduldet hatten.

„Welche Aufgaben, ihr Tunichtgute?“, zischte er, bevor er sich wieder seinem Besucher zuwandte. Dann nickte er mir zu und bedeutete mir, seine Worte an den Augsburger Stadtpfleger zu übersetzen.

„Monsieur Stetten, ich weiß, dass Ihr nähere Auskunft begehrt, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Euch nicht mehr sagen. Der Frieden mit den Österreichern und Eurem Kaiser ist noch nicht geschlossen, sodass ich die Bedingungen nicht kenne.“

Der französische General hob kurz das Kinn, um seiner kleinen Statur etwas mehr Nachdruck zu verleihen. Dann folgte eine kurze Pause, während er wohl wartete, bis der Augsburger Ratsherr etwas entgegnete, doch Paul von Stetten schwieg, und in seinen klugen Augen konnte ich erkennen, dass er wusste, was die Stadt erwarten würde.

René fuhr fort und listete einige Forderungen auf, die vornehmlich die über tausend Pferde betraf, die von der Stadt verpflegt werden mussten. Der Stadtpfleger blickte mir stumm nickend zu, als ich die Befehle des Franzosen übermittelte, doch erkannte ich seinen Grimm über das Leid seiner Stadt, die in diesem Krieg neutral war und dennoch wieder, wie bereits einige Jahre zuvor, von einer französischen Armee ausgeplündert wurde. Und der Lohn dafür rückte düster drohend näher: Es war die Rede von einer bayerischen Besatzungstruppe, die in Kürze in Augsburg einrücken sollte, um die Beute aus den Händen der Franzosen entgegenzunehmen.

„Warum sagt Ihr nichts?“, wollte der General von seinem Gegenüber wissen, aber dieser konnte oder wollte nichts mehr vor Napoleons General erwidern. Er nickte mir noch kurz zu, und ich vermochte nicht zu sagen, was er von mir hielt, da ich nun in den Diensten der Franzosen stand. Kurze Zeit später verließ er den Saal, und ich blickte kurz zu Pascal, der sich mit zwei anderen Offizieren unterhielt. General René lächelte mich an, doch ich blieb auf der Hut, da ich seinen beißenden Spott schon zur Genüge kennengelernt hatte.

Es war ungewöhnlich, dass Paul von Stetten persönlich dem Kommandanten seine Aufwartung machte. Nachdem die Franzosen in die Stadt gezogen waren, hatte der Magistrat einen Ausschuss gebildet, der mit ihnen im Austausch stand, um Vorschläge und Probleme anzubringen. Allesamt waren sie Männer aus den Reihen des Rats. Franz von Chrismar, Johann von Rad, Heinrich von Schelhaß, Johann von Ritter und Joseph Adam von Seida gehörten der sogenannten Zentral-Deputation an, und immer drei von ihnen mussten täglich bei den Franzosen vorstellig werden, um deren Wünsche entgegenzunehmen und um Milderung der Lasten zu bitten. Darum war es ungewöhnlich, dass Paul von Stetten selbst kam. Er war ein alter Mann und verließ nicht mehr so gerne sein Haus oder die Amtsstube im Rathaus.

„Nun, mein junger Adjutant, was halten denn eure Augsburger Bürger von uns?“, fragte mich der General und blickte mich verkniffen an.

Pascal lächelte mir verstohlen zu, und ich nickte. „Mon général, es ist nicht leicht für unsere Stadt, die Abgaben sind hoch und …“, weiter kam ich jedoch nicht. „Was soll das bedeuten – die Abgaben sind hoch?“, echauffierte er sich. „Wir bringen euch den Segen unserer Revolution, und wie dankt ihr uns dies?“ Dann schenkte er sich ein Glas Wein ein und nippte kurz daran. „Wir bringen freien Geist in diese rückständige Welt. Wir beenden diese närrischen Religionszwiste in eurer Stadt und führen euch in das Licht der Zivilisation. Und was tut ihr?“ Er sah mich mit seinen durchdringenden dunklen Augen an und richtete kurz mit der linken Hand seinen schwarzen Haarzopf im Nacken. Wie alle glühenden Anhänger Napoleons, und dies waren all die bürgerlichen Offiziere aus einfachen Verhältnissen, trug er sein Haar ohne Perücke und hatte diese im Nacken zu einem Zopf gebunden.

Er geriet schnell in Rage – genau das, was ich vermeiden sollte, kannte ich doch mittlerweile seinen schnell entflammenden Zorn. Der General war ein Kind der Revolution in Frankeich, die 1789 begonnen hatte und seitdem Europa in Atem hielt. Er mochte Ende dreißig sein und diente schon seit Langem in der Armee Napoleons. Als Sohn eines Arztes aus Montpellier hatte er bereits in vielen Schlachten gekämpft und sich dabei Ruhm erworben. Selbst im Orient war er gewesen und hatte die Kämpfe gegen die Mamelucken in Ägypten überlebt. Er war nicht von Adel und gehörte damit zur langen Reihe von bürgerlichen Offizieren, die aus einfachen Verhältnissen eine große Karriere in der Armee des Kaisers von Frankreich erreicht hatten.

„Nun sprich schon! Muss man euch Deutschen denn immer alles doppelt erklären, bis ihr endlich etwas begreift?“

Ich hätte fast gelacht, als ich daran dachte, dass er dies tatsächlich glaubte, doch Widerworte waren gefährlich und sinnlos, und egal was ich jetzt tat, es würde nichts an der Lage der Stadt ändern.

„Ihr habt recht, Sire. Aber Ihr müsst Nachsicht mit den Menschen Augsburgs haben – sie kennen nichts anderes als ihre kleine Welt.“

Er entspannte sich und trank einen weiteren Schluck Wein. „Gut, und nun sag mir, wie ich an weitere Vorräte komme? Ich brauche noch Unmengen an Futter für meine Pferde, aber dieser halsstarrige Rat will mir nichts geben.“

„Die Stadt ist ausgeplün…, äh … am Rande ihrer Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, wo es noch etwas zu holen gibt. Vielleicht außerhalb der Stadtgrenzen. Ihr wisst doch, dass Augsburg nur über das Gebiet innerhalb seiner Stadtgrenzen herrscht und die umliegenden Länder anderen gehören.“

Natürlich wusste er, dass Augsburg außerhalb seiner Mauern nur ein paar Wiesen und Felder gehörte und es deshalb schwierig war, Nahrungsmittel und Holz zu organisieren. Im Osten bildete der Lech die Grenze zu Bayern, einem der wichtigsten Verbündeten Napoleons, den man nicht so einfach ausrauben konnte. Im Süden grenzten kirchliche Gebiete an, von denen man sich zwar Sankt Ulrich und Sankt Afra einverleibt hatte, nachdem die Kirche vor drei Jahren ihre Landeshoheiten verloren hatte, doch auch dort gab es nichts mehr zu holen. Im Westen grenzte Augsburg an die Markgrafschaft Burgau, die den Österreichern gehörte und infolgedessen schon von den Franzosen besetzt war.

„Ich habe keine Zeit für diese Probleme. Also gut, dann geh zu euren Räten und frag sie, wie sie meine Pferde und Männer weiter verpflegen wollen? Neben dem Futter brauche ich auch noch tausend Paar Schuhe. Ich gebe ihnen drei Tage, dann sollen sie wieder herkommen und mir Antworten geben.“

Pascal erfand wieder einmal eine Ausrede, sodass wir beide entlassen waren. Was er nun wollte, war klar: „Ich hätte Hunger. Sollen wir etwas essen?“

Wir erfrischten uns kurz am Herkulesbrunnen und gingen dann zum Siegelhaus auf dem Weinmarkt. Ein französischer Offizier würde dort sofort einen Trunk erhalten, auch wenn derzeit dort nur wenig Ware umgeschlagen wurde.

Ich liebte die große Hauptstraße mit den prächtigen Palästen wie dem Haus der Lieberts, das direkt vor dem Brunnen lag. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass dort vor über dreißig Jahren Marie Antoinette, die Tochter des deutschen Kaisers, auf ihrem unglückseligen Weg zu ihrem Gemahl nach Frankreich Station gemacht und auf einem Ball getanzt hatte.

Unterhalb des Siegelhauses, an dessen Giebel der mächtige Adler als Zeichen der Unabhängigkeit und Stärke meiner Heimatstadt thronte, schloss sich eine lange Zeile von Häusern an, in denen Salz und Wein gelagert und verkauft wurden. Diese Gebäude teilten die Straße in Richtung Süden zu der katholischen Kirche Sankt Ulrich.

Es war kalt und windig, und ich zog meine Uniformjacke enger. In den Straßen wimmelte es von französischen Soldaten, die den engen Stuben, in denen sie untergebracht waren, entflohen, um zu rauchen und zu trinken. Wir setzten uns in eine der Weinstuben, und der Wirt blickte uns düster entgegen, da er nur selten von den Soldaten bezahlt wurde. Ich nickte und legte ein paar Kreuzer auf den Tisch, die er dankbar und schnell in seine fleckige Schürze schob.

„Wieso holt ihr euch das Geld nicht bei den Pfaffen?“, murmelte Pascal, als er meinem Blick in Richtung von Sankt Ulrich folgte. Wir hatten die Becher mit nach draußen genommen und uns an eines der Feuer aus Möbeln und Brettern gestellt, das ein paar Soldaten entfacht hatten.

„Dort gibt es nichts mehr zu holen. Im Gegenteil – die haben selbst nur noch Schulden. Die haben sie uns vor drei Jahren vererbt.“ Ich wusste dies von meinen Eltern, die sich, wie alle Augsburger, zunächst über den Gewinn der geistlichen Gebiete für die Stadt gefreut hatten. Doch das Erwachen aus diesem Traum kam schnell, nachdem die städtischen Rechnungsprüfer festgestellt hatten, dass der Unterhalt der Kirchen und Stifte mittlerweile mehr kostete, als er einbrachte. Zudem galten für die kirchlichen Organe viele Sonderregelungen, da sie nahezu steuerfrei auf Augsburger Gebiet agieren durften und sich ihre Verpflegung und Handwerker von außerhalb holten. Es war ein Staat in der Stadt, der aber so arm war wie wir selbst.

Ich war in einem Ort geboren worden, der seine goldenen Zeiten lange hinter sich hatte. Ja, es hatte hier einst Kaufmannsfamilien wie die Fugger und Welser gegeben, deren Handelsimperien weltumspannend waren. Gold- und Silberschmiede wie mein Vater schufen Werke für Königshöfe, und auch das Weberhandwerk gedieh in der Stadt unter dem freien Adler. Mein alter Lehrer Andreas Mertens, der im Sankt Anna Gymnasium unterrichte, hatte uns vieles über diese Zeit erzählt. Ich hatte Glück gehabt, dass er einige Jahre vor Beginn meiner Schulzeit neuer Rektor an der protestantischen Schule geworden war und der Augsburger Rat es erlaubte, dass er den Schulstoff reformierte. Während die Katholiken weiter ihrer stoischen Bibellehre nachhingen und im Sankt Salvator Gymnasium nur Latein und kirchliches Zeug lernten, eröffnete Rektor Mertens uns eine neue Welt. Meine Fächer waren damals, neben der Religion und Latein, Deutsch, Griechisch, Philosophie, Geschichte und Geografie. Da mir die Sprachen besser zusagten, durfte ich später auch Französisch und Italienisch lernen. Darum konnte ich jetzt auch mit den Franzosen sprechen, während meine katholischen Mitbürger zitternd in ihren Häusern saßen, da sie der Sprache des Reichsfeinds nicht mächtig waren.

Doch der schleichende Niedergang der Stadt zeigte sich bereits vor der Besatzung nirgends deutlicher als im Geschäft meines Vaters, der oft mit großer Wehmut von früher sprach und mittlerweile nur noch einen Gesellen beschäftigen konnte, und das mehr schlecht als recht.

Vor zehn Jahren waren es noch fünfzehn gewesen, doch ich hatte ja als sein Lehrling gesehen, wie massiv das Kunsthandwerk in Augsburg verkümmerte und sich nur noch im Bankwesen und im Weberhandwerk ein wenig Geld verdienen ließ. In allen anderen Bereichen hatte unsere stolze Stadt ihre Bedeutung verloren.

„Sollen wir noch etwas um die Dörfer reiten? Hier ist es sterbenslangweilig“, fiel Pascal plötzlich ein.

„Und dein Onkel? Wenn der das mitkriegt, bekommen wir sicher wieder Ärger.“

„Ach was!“, tönte er und zog mich am Ärmel mit zu einem der Städel in den Altstadtgassen. Überall standen Pferde, die notdürftig untergebracht waren, sodass es nicht schwierig war, deren zwei von ein paar jungen Stallburschen satteln zu lassen und einem Korporal etwas von einem wichtigen Befehl des Generals vorzulügen.

Es war kalt, aber die Wege waren noch nicht so gefroren, dass wir in Gefahr liefen, vom Pferd zu stürzen. Wir ritten durch das Vogeltor hinaus auf bayerisches Gebiet und genossen es, die Trübsal Augsburgs hinter uns zu lassen. Es waren zwei herrliche Stunden, in denen wir davongaloppierten, Friedberg umrundeten und dann wieder über den Lech zurückkehrten. Vor Friedberg trafen wir auf einen bayerischen Trupp von etwa zehn Reitern, die uns entgegenkamen und grüßten. Sie ritten in die Stadt und schienen es sehr eilig zu haben.

„Was, glaubst du, wird euer Kaiser mit Augsburg anstellen?“, fragte ich in Gedanken versunken.

Pascal pfiff gerade ein fröhliches Lied und ließ sich von meiner Frage nicht ablenken. Als ich meine Frage wiederholte, zog er bei seinem Pferd die Zügel enger und hielt an. Er war ein guter Reiter, und ich stellte ihn mir vor, wie er mit seiner Kavallerieeinheit einen Angriff gegen die Österreicher ritt. In diesem Moment war ich neidisch auf ihn und bewunderte seinen Rang und sein Leben. Er war Soldat und konnte in jedem Moment fallen, aber sein Land war auf dem Vormarsch, und in den letzten Tagen hatten wir schon wieder von einem großen Sieg Napoleons im Osten gehört. Und ich? Ich war Mitglied der Augsburger Stadtgarde und ehemaliger Silberschmiedgeselle. Meine Familie musste den Gürtel immer enger schnallen und meine Stadt stand kurz vor dem Zusammenbruch.

„Julius, du bist zwar ein miserabler Reiter und ein abgrundtief hässlicher Geselle, aber …“, dann lachte er lauthals los, während mir nicht zum Scherzen zumute war, „du könntest doch Soldat bei uns oder den Bayern werden?“ Dann zog er einen Bogen mit der Hand in Richtung über Augsburg und fuhr fort: „Ich weiß nicht, wem unser großer Kaiser dein armseliges Kaff in den Rachen werfen wird. Aber eins ist gewiss: Bis Weihnachten habt ihr einen neuen Herrn.“ Dann zuckte er mit den Achseln. „Ich wette mal auf die Bayern. Sie haben einen schlauen Minister. Ich bin mir sicher, dass sie schon auf dem Weg sind, um euch zu schlucken.“ Dann ritt er noch näher heran und blickte mich nun erstmals ernst an. „Du bist ein guter Freund, Julius, aber wenn Napoleon Bonaparte mit eurem Deutschen Reich fertig ist, wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Mein Onkel hat mir erzählt …“, er hielt kurz an und blickte zurück in Richtung Friedberg, „dass Großes im Gange ist und Österreich nicht der Letzte gewesen sein wird, den wir angreifen.“

Meine Finger waren trotz der Reiterhandschuhe fast steif von der Kälte, darum zog ich sie kurz aus, um meine Hände aneinanderzureiben. Die Franzosen waren seit ihrer Revolution wie ein Sturm über Europa hinweggefegt und hatten die jahrhundertealte Ordnung im Deutschen Reich zerstört. Mit dem Frieden von Lunéville vor zwei Jahren hatte sich Napoleon das ganze linksrheinische Gebiet einverleibt, wobei dies seinen Appetit auf Eroberung nicht stillen konnte, sondern sich ihm vielmehr einige deutsche Länder wie Bayern und Württemberg angeschlossen hatten, um selbst einen Happen von der Beute zu bekommen. Darum wurde der Druck auf unsere Stadt, von einem Anrainer geschluckt zu werden, immer größer. Zunächst hatten wir von der Enteignung des Kirchenbesitzes profitiert und die fünfzehn Klöster innerhalb der Stadtmauern übernommen. Mit dem üppigen Grundbesitz des Hochstifts war dies ein massiver Zuwachs gewesen. Doch jetzt schienen die Vorzeichen andere zu sein, und als Napoleon im Oktober hier gewesen war, hatte er keine ermutigenden Worte für unsere Zukunft gefunden.

„Ja, ich weiß, ich habe auch schon in den Zeitungen davon gelesen“, erwiderte ich, gab meinem Pferd einen Klaps und trieb es an. „Aber jetzt wollen wir erst mal sehen, wer von uns beiden schneller am Jakobertor ist.“ Ich galoppierte voran, doch es dauerte nicht lange, bis Pascal mich eingeholt hatte. Er war ein weitaus besserer Reiter als ich, und nicht nur in diesen Momenten beneidete ich ihn um sein Leben. Als siegreicher Offizier durch Europa zu reiten, Ruhm und Ehre zu gewinnen und hochdekoriert nach Hause zurückzukehren – das war es, was ich wollte.

Wir trabten gemächlich durch das Einlasstor der Jakobervorstadt, des östlichen Stadtteils, vor dem je zwei Franzosen und zwei meiner Kameraden der Stadtgarde Wache standen. Sie hatten ein Feuer entzündet und rauchten gemütlich Pfeife. Die Franzosen grüßten ihren Offizier stramm, während mir die Stadtgardisten nur kurz zunickten. Es gab einige, denen meine Rolle als Übersetzer für die Besatzer nicht gefiel, und dass ich mich sogar mit ihnen anfreundete, traf auf noch größeres Unverständnis. Ich war immer ein Außenseiter geblieben, obwohl ich mir mehr erwartete, als ich vor zwei Jahren meinen Dienst aufgenommen hatte. Zudem ließ ich meinen Vater damit im Stich, wie meine Mutter immer schnippisch bemerkte. Dass das Handwerk meines Vaters mittlerweile jedoch so wenig abwarf, dass es gerade noch für meinen Bruder und einen weiteren Gesellen reichte, erwähnte sie in diesem Zusammenhang nicht.

Wir folgten der Straße Richtung Barfüßertor, das früher einmal ein Außentor gewesen war, aber mittlerweile nur noch die beiden Stadtteile der neuen Jakobervorstadt und der Oberen Stadt trennte. Das Haus meiner Eltern war nicht weit, doch wir trieben unsere Pferde an den herumlungernden Franzosen vorbei in Richtung Siegelhaus in die Stadtmitte. Es war schwer durchzukommen, da überall Feuer brannten, an denen sich die Besatzer wärmten.

„Ich muss mich bei meinem Kommandeur zurückmelden. Treffen wir uns heute Abend zum Spielen im Weißen Lamm?“, fragte Pascal knapp, während er die Zügel seines Pferdes einem Stallknecht reichte.

„Ich weiß noch nicht, aber ich denke, irgendwo werden wir uns schon über den Weg laufen“, entgegnete ich.

Eigentlich müsste ich mich bei meinem Hauptmann melden, um ihm Bericht zu erstatten, doch dazu verspürte ich keine Lust. Er war ein versoffener Veteran, der mich dann nur wieder volljammern würde, dass ihm die Franzosen sein Quartier in der Stadtmauer genommen hatten und er nun mit seiner garstigen Frau in einer Kammer neben Pferdeknechten hausen musste. Ich war nun in meiner neuen Rolle wichtig für ihn, doch sah er in mir nur einen verzogenen Grünschnabel, der nicht das Handwerk seines Vaters weiterführen wollte. Doch als Korporal der evangelischen Halbkompanie erhielt ich mehr Lohn denn als Silberschmiedgeselle, und noch dazu hatte ich einen Verpflegungsanspruch, obwohl ich im Haus meiner Eltern wohnte. Wie überall in der Stadt waren alle wichtigen Ämter zwischen den beiden Konfessionen geteilt. Unsere Truppe war zusammen etwa zweihundertfünfzig Mann stark und wurde in zwei Halbkompanien von einem katholischen und evangelischen Hauptmann befehligt. Es war schwierig, immer genau die gleiche Anzahl an Männern nach Konfessionen aufzutreiben, sodass oftmals Leute dazukamen, die hinsichtlich der Religion passten, aber als Soldaten zu nichts taugten.

Der Dienst hatte mir zu Beginn sehr gut gefallen, und da es ein paar altgediente Kämpfer gab, konnte ich auch einiges lernen. Der alte Wehmeyer hatte in der Reichsarmee als Dragoner gegen die Franzosen gekämpft und sich dabei eine Verletzung am linken Arm zugezogen, sodass er diesen nicht mehr ganz anheben konnte. Dennoch hatte ihn die Stadt vor mehr als zehn Jahren geworben, da verwundete Männer natürlich weniger Sold erhielten und es dem Magistrat somit günstiger kam, Krüppel anzustellen. Doch es gab auch fähige Männer, wie etwa Carl Dill, der schon seit über zehn Jahren als Leutnant in der Stadtgarde diente und vorher in einem österreichischen Dragonerregiment gekämpft hatte. Mit Robert Waber verstand ich mich auch sehr gut, und er erzählte oft von seinen Zügen mit dem Kreisregiment Fürstenberg und seinen Kämpfen gegen die Franzosen. Diese erfahrenen Männer waren jedoch die Ausnahmen, während die meisten das dienstfähige Alter eines Soldaten schon hinter sich hatten. Doch für den Dienst in der Stadtgarde reichte das. Unsere Aufgaben bestanden vor allem darin, die Tore zu bewachen und Unruhestifter aus der Stadt zu verweisen. Militärische Aufgaben konnte unsere Truppe nicht übernehmen, da uns sowohl die Waffen als auch die Stärke fehlte, um irgendeiner vorbeiziehenden Macht Widerstand zu leisten. Es waren vornehmlich ältere Männer, die ihr Gnadenbrot dort fanden und mit ihren Familien in Wohnungen in den Stadtmauern wohnten.

Dementsprechend waren meine Eltern entsetzt gewesen, als ich ihnen von meinem Entschluss erzählte, das Handwerk zu verlassen und zur Garde zu gehen. Warum tust du das?, hatten sie aufgebracht geschrien, und sogar mein Vater, der normalerweise still und in sich gekehrt seinem Tagewerk nachging, war aufbrausend geworden. Es war kein einfaches Unterfangen gewesen, ihnen meinen Entschluss zu erklären, und ich weiß, dass sie sich heute noch über meinen Fehler, wie sie es nannten, grämten.

Ich war ein guter Reiter, und mit dem Säbel und der Flinte vermochte ich ebenfalls umzugehen. Fähigkeiten, die in Augsburg niemand schätzte, die aber im fernen Frankreich einfache Männer wie mich an die Spitze von Armeen geführt hatten. Pascal hatte recht: Mein Weg konnte nur zu einem Heer führen, doch zu welchem, das musste ich mir noch überlegen.

Am nächsten Tag beschloss ich, zum Rathaus zu gehen, um dem Stadtpfleger Paul von Stetten einen Besuch abzustatten. Ich wollte dies lieber schnell erledigt haben, bevor mich General René wieder antreten ließ.

Ich ging an der Stadtmetzg vorbei, in der es nicht wie sonst nach dem Blut der Schlachttiere roch. Kein Wunder, denn die Franzosen hatten alles requiriert, sodass nun für teures Geld die Lebensmittel von außerhalb herangeschafft werden mussten.

Seit die Franzosen die Stadt übernommen und mich in ihren Dienst gestellt hatten, war ich mehrmals in dem ehrwürdigen Gebäude gewesen, das von Elias Holl vor gut zweihundert Jahren errichtet worden war. Selbst Napoleon war beindruckt gewesen, als er im Goldenen Saal vom Großen Rat der Stadt empfangen wurde. Wer wäre das nicht? Das Gebäude war eines der größten im Deutschen Reich, und ich habe später gehört, dass es kein höheres hierzulande gab. Es vermochte mit seiner Pracht jeden auswärtigen Gast zu beindrucken, und insgeheim verspürte ich Stolz ob des Umstands, dass meine Heimatstadt imstande war, so etwas zu bauen.

Einer der Ratsdiener, der neben der Eingangstür in einer Kammer saß, nickte mir mit verkniffener Miene zu und gab mir nur mit einem Nicken zu verstehen, dass ich ihm folgen sollte. Natürlich verachtete er mich für meinen Dienst bei den Reichsfeinden, aber etwas zu sagen, traute er sich nicht. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, wünschte er mich wohl am liebsten in einen der finstersten Kerker im Gefängnis, das Hinterhalb des Rathauses stand und in das die Verurteilten sofort nach ihrem Prozess im Gerichtssaal geschleppt wurden.

Wir waren im ersten Obergeschoss in den Amtsräumen des Rates angelangt, und nach kurzem Klopfen hatte man uns Einlass gewährt.

„Der Abgesandte des Generals René für Euch“, kündigte mich der Kerl bei unserem Stadtpfleger an und macht schnell kehrt.

Paul von Stetten saß über einige Dokumente gebeugt an seinem Amtstisch und blickte überrascht auf, als ich eintrat. Ihm gegenüber erkannte ich Joseph Adrian von Imhof, den zweiten Stadtpfleger. Auch dieses Amt war paritätisch geteilt, und die protestantischen von Stettens hatten bereits viele Male das Oberhaupt der Stadt gestellt. Die Imhofs waren eine der angesehensten katholischen Familien, wobei ihr derzeitiger Stadtpfleger bei seinen Glaubensbrüdern einen schweren Stand hatte, nachdem er eine Protestantin geheiratet hatte. Meine Mutter fand dies höchst amüsant, während die Katholischen dafür kein Verständnis aufbrachten. Aber diese Tatsache führte wohl dazu, dass er mit von Stetten gut auskam. Joseph von Imhof war kein Fanatiker wie viele seiner katholischen Mitbürger, die die protestantische Lehre immer noch als Ketzerei abtaten.

Paul von Stetten war einer der am meisten geachteten Bürger der Stadt, und bei unserem ersten Treffen vor einigen Wochen hatte er mir viele Fragen über meine Familie und meinen Werdegang gestellt. Im Gegensatz zu anderen tadelte er mich nicht dafür, dass ich meinen gelernten Beruf verlassen hatte, sondern fragte mich einiges über die Stadtgarde. Schließlich erzählte er auch über seine eigene Schulzeit am Sankt-Anna-Gymnasium und seine Studienjahre, die ihn weit weg aus der Stadt geführt hatten. Aber er war wieder zurückgekehrt und hatte sich gerne in den Dienst seiner Stadt begeben, die solch ein bitteres Schicksal zu beklagen hatte.

„Wir können nichts mehr aufbringen“, erklärte er düster und bat mich, Platz zu nehmen. „Unser Kredit ist verbraucht, und noch einmal bringe ich es nicht über mich, bei den Juden um frisches Geld zu fragen.“

Er war ein alter Mann, und die Last seines Amtes bedrückte ihn. Ich wusste, dass er viel lieber bei seiner Familie und seinen Enkelkindern gewesen wäre, aber die Sorge um seine Stadt und das Erbe seiner Ahnen hielten ihn im Amt.

Der katholische Stadtpfleger beobachtete mich und nickte Paul von Stetten kurz zu. „Der junge Dischinger wieder einmal. Euch gefällt es anscheinend immer besser in französischen Diensten? Wohl so gut, dass es Euch Freude bereitet, uns mit Eurer Anwesenheit zu quälen.“

Ich beugte kurz das Haupt und nahm meinen Hut vom Kopf. Es war mir jedes Mal eine Last, hierherzukommen und mich beschimpfen zu lassen. Imhof besaß nicht die Schärfe des Verstandes seines protestantischen Amtskollegen, aber dafür war er impulsiver. Bei meinem letzten Besuch im Auftrag des französischen Generals hatte er mich fast hinauswerfen lassen, nur das Einschreiten von Stettens hatte dies zu verhindern vermocht.

„Lassen wir dies Geplänkel und kommen zu den Fakten. Setzt Euch, junger Mann, dann wollen wir beraten, was zu tun ist“, erwiderte sein protestantischer Kollege, sodass ich vor Überraschung zusammenzuckte, während mich Joseph von Imhof böse anfunkelte. In seinen Augen konnte wohl nur ein Evangelischer zu einem solchen Verrat gut sein, obwohl jedermann wusste, dass er kein glühender Katholik war.

Paul von Stetten kramte in einigen Papieren und schüttelte wieder den Kopf. „Das ist das Ende. Diesmal weiß ich nicht, wie wir unseren Kopf aus der Schlinge ziehen können. Was meint Ihr, Imhof?“

Dieser zuckte mit den Achseln und trank einen Schluck Wein. „Jeden Tag kommen neue Forderungen, und niemanden kümmern unsere Sorgen. Unsere Schulden sind so hoch wie nie zuvor, und keiner gibt uns mehr Kredit“, wiederholte er nur die Worte von Stettens. Dann blickte er mich abschätzend an. „Was wisst Ihr über die Pläne der Franzosen? Bleiben sie hier oder übergeben sie wirklich unsere Stadt den Bayern?“

Beide sahen mich erwartungsvoll an, doch ich zuckte nur mit den Schultern. „Ich weiß es nicht. Sie vertrauen mir nicht derart, dass sie mir solche Geheimnisse anvertrauen. Aber ich denke …“

„Was denkt Ihr?“, stießen sie beide fast zeitgleich hervor.

Ich blickte zu Paul von Stetten und bekam fast Mitleid mit diesem Mann. Ich wusste, welche Mühen er betrieb, um Augsburg die Freiheit zu bewahren. Doch wenn ich an Pascals Worte dachte, war diese Hoffnung vergebens.

„Ich habe vor Friedberg einen bayerischen Trupp gesehen. Es war reguläre Kavallerie. Ich habe die Befürchtung, dass die Bayern heranrücken“, erklärte ich knapp.

Imhof stöhnte auf und sank in seinen Stuhl zurück, während Paul von Stetten nervös die Hände faltete. Sein Gesichtsausdruck zeigte schiere Verzweiflung. „Wisst Ihr das genau?“

Ich sagte nichts, sondern senkte nur den Blick. Es vergingen einige Minuten, bis der Katholik seine Stimme wiederfand. „Ich verstehe das nicht?“, begann er fahrig. „Wir haben viel Geld an Abel und Freiherr von Steube bezahlt, damit sie unsere Interessen in Paris entsprechend vertreten. Und jetzt soll das alles umsonst gewesen sein? Ich kann es nicht glauben! Warum denn Bayern?“, jammerte er nun heftiger, „warum bleiben wir nicht unter französischer Fahne?“

Er blickte erwartungsvoll zu Paul von Stetten, doch dieser sah traurig zum Fenster, stand auf und ging hinüber, um auf die Straße zu sehen. Es dauerte eine Zeit, bis er seine Fassung zurückgewann. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich es geahnt. Als der französische Kaiser im Oktober hier war und wir ihm einen Empfang gaben, war er in schlechter Stimmung. Was hatte er noch gesagt? Eure Stadt hat ein schlechtes Pflaster! Und dann noch diese komische Frage: Wollt ihr nicht bayerisch werden? Damals schon habe ich es befürchtet“, wiederholte er sich.

Ich wusste, was sie dachten und was das für die Patrizier dieser Stadt bedeutete. Wir würden eine Provinzstadt in Bayern werden und keine freie Reichsstadt bleiben, die keinen Herrn außer dem Kaiser, der diese Macht aber nie ausnützte, über sich dulden musste. Dennoch taten sie mir in diesem Moment leid. „Meine Herren, das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und möchte nicht …“, warf ich geschwind ein, doch von Stetten hob kurz die Hand, und ich verstummte.

„Dreissigtausend Gulden haben wir Talleyrand, dem französischen Außenminister, in den Rachen geworfen, damit er sich für uns bei seinem Herrn einsetzt.“ Dann schüttelte er den Kopf und blickte zu Imhof. „Und noch einmal einen Batzen Geld für Abel und Steube, diese beiden Armleuchter. Was haben die beiden uns alles versprochen?“ Dann humpelte er mühsam zurück und schien um zehn Jahre gealtert. Stille trat ein, und nach einiger Zeit hakte ich nach. „Was soll ich dem Herrn General denn nun mitteilen?“

Von Stetten fing sich als Erster. „Wir müssen Zeit gewinnen und dürfen ihn nicht verärgern. Sagt ihm, wir sind derzeit dabei, alles zu tun, um ihn zufriedenzustellen.“ Dann blickte er mich durchdringend an.

„Und wenn es stimmt, was Ihr vermutet, muss diese Fragen vielleicht bald der neue Herr dieser Stadt beantworten.“

Imhof hatte eine Zeit lang geschwiegen, fuhr aber nun wie eine Furie empor. „Was sagt Ihr da? Ihr wollt einfach so aufgeben? Wollt diesen Leuten unsere schöne Stadt ausliefern, ohne mit der Wimper zu zucken? Denkt Ihr denn nicht an unsere glorreiche Geschichte? An das, was uns unsere Väter und Ahnen vererbt haben?“, tobte er weiter, bis Paul von Stetten ihn sachte unterbrach.

„Seht es ein, lieber Imhof. Wir haben getan, was wir konnten“, erklärte er resigniert, um dann auf mich zu zeigen. „Eine neue Generation tritt auf die Bühne, und wir müssen weichen. Was in Frankreich begann und wir uns niemals vorstellen konnten, tritt nun ein. Unsere Stadt und das Reich werden untergehen.“

Imhof war plötzlich so bleich wie die gekalkte Wand, vor der er saß, und blickte resigniert zu seinem Amtskollegen. Es dauerte eine Weile, bis er sich fing. „Meine Familie lebt nun schon so lange in dieser Stadt. Generationen blicken auf uns, von Stetten, und nun sollen wir es sein, die unsere Augusta begraben müssen?“

Er schüttelte müde das Haupt. „Aber ich weiß. Der Untergang vollzieht sich schon seit Monaten. Wenn ich nur daran denke, wie sie unseren armen Soldaten ihre Wohnstätten geraubt haben, um jetzt aus unserer friedlichen Stadt eine Befestigungsanlage zu machen.“

So jammerte er über das Schicksal der Stadt, und ich musste an Robert Waber und Carl Dill denken, die unter den Ersten gewesen waren, deren Wohnsitze am Eserwall von den Franzosen beschlagnahmt und abgerissen wurden. In Folge wurden dann alle Wohnungen der Soldaten in den Zwingern abgetragen. Seit Wochen schon schufteten Österreicher und Russen, die von den Franzosen in unserer Stadt gefangen gehalten wurden, und rissen die Unterkünfte unserer Männer ab. Die armen Teufel waren zu bemitleiden. Zu Tausenden lagerten sie in Kirchen und Städeln und mussten von der Stadt mehr schlecht als recht verköstigt werden.

Der Abriss betraf zunächst die zweihundertzweiundzwanzig Wohnungen im Mittleren Zwinger, die zwischen dem Gögginger und dem Roten Tor lagen. Später folgten dann der Obere Zwinger mit zweiundfünfzig zwischen Eserwall und Esermauer, und der Untere Zwinger mit zweiundvierzig Stätten zwischen Gögginger Tor und Einlass. Gleichzeitig wurden Kanonen auf den Jakober- und Oblattertorwall aufgefahren.

Wenn ich an meine beiden Kameraden dachte, die jetzt mit ihren Familien in zugigen Hinterhöfen hausen mussten, milderte sich meine Anteilnahme am Schicksal der Reichen dieser Stadt. Vielmehr dachte ich an die Misswirtschaft, die jetzt immer bekannter wurde, da die Franzosen sich in alles einmischten.

Ich habe in späteren Jahren viele Städte bereist, und darum kann ich behaupten, dass Augsburg nicht schlechter wirtschaftete als andere wie etwa Nürnberg, das viermal höhere Kredite zu bedienen hatte als wir. Aber der bittere Beigeschmack blieb: Erst die Bayern mussten uns Schwaben später lehren, wie eine Verwaltung vernünftig aufgebaut wurde.

Dadurch, dass der Geheime Rat ohne Kontrolle schalten und walten durfte, war klar, wer davon profitierte: die Familien des Magistrats. Es gab viele Geschichten darüber, wie städtische Ämter vergeben wurden, und darüber, dass jede Aufgabe im städtischen Dienst nur gegen Bezahlung einer Gebühr übertragen wurde. Das wusste jeder, doch dass hier mittlerweile Ämter gegen Höchstgebot verkauft wurden und der Rat sich derart bereicherte, ahnten nur wenige.

Ich weiß nicht, ob etwa die Geschichte stimmte, dass der städtische Gassenknecht, der für die Müllentsorgung zuständig war, sein Amt nur für die Rekordsumme von fünfhundert Gulden übernehmen durfte und den Zuschlag nur deshalb bekam, weil er andere überbot. Dieses Geld kassierten dann die Räte, die für diese Besetzung zuständig waren. Auch Meisterrechte wurden derart vergeben, sodass sich viele Pfuscher in diesen Berufen befanden, die ihr Amt nur dem Namen nach ausüben konnten und sich in Folge natürlich schadlos hielten, um die Kosten für den Kauf wieder hereinzuholen.

Dass die Hohen Herren derart nach ihrem Vorteil schielten, mochte daran liegen, dass ihre Ämter früher nur als Ehrenämter galten und man nur Leute in diesen Stellungen sehen mochte, die finanziell unabhängig waren.

Doch seit vielen Jahren war das nun anders: Ein Stadtpfleger verdiente etwa dreitausend Gulden im Jahr. Zum Vergleich erhielt ein einfacher Handwerksgeselle oder ein Schreiber in einer der Fabriken etwa zweihundert Gulden im Jahr für seine Tätigkeit.

Ich selbst wurde als Korporal mit etwa Hundertzwanzig Gulden entlohnt. Das war zunächst nicht viel, aber dafür durfte ich im Zwinger kostenfrei wohnen und hatte als Unteroffizier zudem eine eigene Wohnung, die ich aber nun auch hatte räumen müssen und dafür wieder bei meinen Eltern lebte. Dagegen musste ich meine Verpflegung selbst bezahlen. Alle zwei Jahre erhielten wir eine neue Uniform, doch bekamen wir hier auch nur einen Teil der Kosten erstattet, wobei unser Hauptmann die Rechnung vorstreckte und uns diesen Teil dann vom Sold abzog. So zahlte ich etwa allein im letzten Jahr zweiunddreißig Gulden für meine Montur und stotterte diese Schuld dann monatlich ab. Auch die Kosten für einen Arzt oder Apotheker waren uns überlassen, sodass ich regelmäßig bei meinen Eltern aß, um meine laufenden Kosten möglichst gering zu halten. Erst jetzt, mit meinem Dienst bei den Franzosen, erhielt ich monatlich nochmals zweihundert Gulden, sodass ich in Summe mehr verdiente als ein Leutnant.

Aber natürlich wusste ich nicht, wie lange dieser Zustand andauern würde, und da ich mich in den letzten Monaten an diese Zusatzeinnahme gewöhnt hatte, würde es mir schwerfallen, wieder nur meinen Sold zu erhalten.

Selbst im Todesfall barg unsere Stelle ein Risiko auf dem letzten Weg. Eine Beerdigung lag bei etwa zehn Gulden, und eine Sterbekasse gab es für die Stadtgarde nicht. Starb ein Soldat, wurde dessen Stelle in Folge drei Monate lang nicht besetzt und der entsprechende Vierteljahressold seiner Witwe überlassen. Wenn der Verschiedene vor seinem Tod ledig war, behielt die Stadt dieses Geld für sich. Von diesem Sold wurden dann die Beerdigungskosten und die Kosten für die Montur abgezogen.

Unsere Unterkünfte waren schlicht, und die unverheirateten Gemeinen teilten sich sogar zu acht eine Bleibe. So heirateten viele der Männer sehr schnell, um dann eine eigene Wohnung im Zwinger zu beziehen. Dabei waren die meisten nicht wählerisch, denn ein einfacher Soldat konnte nur eine Dienstmagd freien, die in der Regel dann auch nicht unbedingt zu den schönsten Frauen zählte.

Wenn ich etwa an Roberts Weib dachte, wurde mir fast übel, da diese als Magd bei einem reichen Metzger gearbeitet und eindeutig zu viel Fleisch auf den Rippen hatte. Sie erinnerte mich fast an eines der dicken Ferkelchen, die immer an den Schlachttagen zur Stadtmetzg getrieben wurden. Natürlich hätte ich Robert das nie gesagt, da er oftmals die Äußeren Reize seiner Holden lobte und ich mir dabei das Grinsen nur schwerlich verkneifen konnte.

Aber das Äußere war nicht wichtig, wenn die Ersparnisse passten und eine eigene Unterkunft winkte. Aus Geldgründen war der Dienst bei der Garde darum kein Anreiz. Die Vorteile lagen hingegen eindeutig in der großzügigen Altersversorgung und dem Wohnrecht der Witwen. Viele unserer Männer waren zudem in einem Greisenalter, taten aber ihren lockeren Dienst, solange sie körperlich dazu in der Lage waren. Hier war die Stadt sehr generös und forderte kein Endalter für eine Pensionierung. Sollte doch jemand den Dienst nicht mehr leisten können, durfte er sogar weiter in seiner Wohnung bleiben und erhielt dazu eine Rente.

Verwitwete Soldatenfrauen besaßen zudem ein lebenslanges Wohnrecht im Zwinger, auch wenn sie mit einer anderen Witwe die Räume teilen mussten. Die Witwe eines Offiziers durfte gar für sich allein ihre Unterkunft weiterhin nutzen.

Aus diesen Gründen war der Eintritt in die Stadtgarde sehr begehrt. Zudem bot er sehr viel Freiraum für lukrative Nebeneinnahmen. Sehr viele von uns arbeiteten in Bierschänken oder förderten den Schmuggel, indem sie unverzollte Waren aus den Gegenden um Augsburg für ein Handgeld in die Stadt ließen.

Da unsere Garde nur von den eigenen Hauptleuten polizeilich belangt werden konnte, blieben diese Nebeneinkünfte in der Regel verfolgungsfrei. Besonders unversteuerte Fleischverkäufe von bayerischen oder geistlichen Gebieten boten ein üppiges Handgeld.

Es gab mehrere Wohnungen, in denen Männer Bier ausschenkten, Fleisch selbst verkauften oder auch Wurst hergestellt und ohne Recht verkauft wurde. Einige ließen gar von ihren Frauen und Kindern Fleisch und Branntwein von auswärts in die Stadt schaffen und unterhielten einige Wirtschaften in den Zwingern.

Niemand konnte ohne Zustimmung unserer Anführer einschreiten, und da diese selbst einige Geldquellen besaßen, sahen sie in der Regel über das Treiben hinweg.

Zwar hatte der Rat seit einigen Jahren verfügt, dass städtische Diener, ohne Rücksprache mit den Hauptleuten, Untersuchungen in den Zwingern durchführen durften, doch war der Widerstand so groß, dass diese Eingriffe nur wenig zielführend waren. Wer wollte sich schon mit den Männern anlegen, die tagtäglich in der Stadt auf Wache standen? Verständlich, denn es waren auch einige unter uns, denen selbst ich nicht im Dunklen begegnen wollte.

Darum wäre niemand auf die Idee gekommen, meine zweihundert Gulden, die die Franzosen ja vorher der Stadt abpressten, infrage zu stellen. General René war natürlich der Ansicht, dass er selbst auch nicht zu kurz kommen durfte, und hatte mir zur Übermittlung an den Rat mitgeteilt, dass er als Entlohnung für sich selbst mit dreihundert Gulden im Monat zufrieden wäre.

Darüber grübelte ich auf meinem Nachhauseweg, nachdem ich die beiden verzweifelten Stadtpfleger verlassen hatte. Ich ging durch die engen Gassen der Altstadt und stand nach kurzem Fußweg vor unserem Haus. Die Fenster ließen keinen Blick ins Innere zu, da dicke Vorhänge versteckten, was in normalen Zeiten Kunden anlocken sollte. Aber mein Vater hatte in weiser Voraussicht alle Ausstellungsstücke entfernt und auf einem alten Bauernkarren aufs Land in Sicherheit gebracht. Zwar requirierten die Franzosen auch dort, aber wir besaßen eine Hütte in den Wäldern hinter Westheim, die nur über verschlungene Waldwege erreichbar war. Der Kobelberg war ein beliebtes Ausflugsziel der Bürgerschaft, und darum war es nicht ungewöhnlich, dass wir uns dorthin auf den Weg machten. Mein Vater und ich hatten in einer dunklen Nacht alles weggeschafft, und hierbei half mir meine Stellung als Korporal der Garde, da ich den Wachen auf unserer Fahrt durch das Klinkertor kurz zunickte und sie uns ohne Fragen passieren ließen.

Ich hatte bewusst nicht das vielbefahrene Wertachbruckertor gewählt, da uns viele Augsburger kannten und wir kein Aufsehen erregen wollten. Auch waren an diesem und dem Roten Tor die meisten Wachsoldaten postiert. Zu dieser Zeit waren es immer sieben Männer, und, was noch wichtiger war, es musste dort auch immer ein Korporal Dienst tun, und ich wollte nicht zu viele Mitwisser. Für das Klinkertor waren nur fünf Männer vorgesehen, und diese kamen aus den Reihen meiner zwanzig, die für die Torwache verantwortlich waren.

Mein Vater verließ nie seine Stadt, und da jedermann wusste, dass die Franzosen heranrückten, waren wir nicht vor Verrat gefeit. Auf der Fahrt blieb er still, aber ich merkte, dass dies einer der wenigen Momente war, in denen er meine Stellung als Soldat der Stadtgarde guthieß. Doch das blieb die Ausnahme. Wir sprachen auch später nie mehr über diese Nacht, die ihm als ehrlichen Augsburger Bürger fast wie ein Gaunerstück vorkommen musste.

Ich blickte auf die dunklen Fenster und klopfte an die Türe, die nun zu jeder Tageszeit verschlossen war. Die Angst vor vorbeistreifenden, betrunkenen Franzosen war allgegenwärtig, und erst nachdem ich meinen Namen rief, hörte ich, wie der schwere Schlüssel im Schloss gedreht wurde. Mein Vater Jakob öffnete die Tür nur einen Spalt und ließ mich eintreten.

„Wo warst du denn, Junge? Musst du denn nicht zum Dienst?“, fragte er mich und schlurfte dann wieder in die dunkle Werkstatt zurück, in der ein paar Kerzen brannten. Ich blickte nur kurz in den Raum, in dem auch mein Bruder Joseph lustlos einer Tätigkeit nachging.

„Ich war beim Magistrat und soll dir Grüße vom Stadtpfleger Stetten ausrichten.“

Mein Vater hielt inne und sah mich überrascht an. Dann bewegte er sich näher zu mir – ein Anzeichen seiner immer stärker werdenden Hörschwäche. Die vielen Jahre als Silberschmid mit dem Schlagen des Hammers auf das Metall hatten sein Hörvermögen getrübt, sodass ich nie sicher sein konnte, dass er alle meine Worte verstand.

„Gibt es denn etwas Neues? Ist an den Gerüchten über die Bayern etwas dran?“, fragte er auf einmal hellwach.

Ich schüttelte den Kopf und erzählte ihm nichts von den bayerischen Soldaten, die ich bei Friedberg gesehen hatte. Das hätte ihn nur noch weiter geängstigt. Sein Weltbild war ohnehin im Verlauf der letzten Jahre immer mehr aus den Fugen geraten. Er war jetzt über fünfzig Jahre alt und in einer Zeit geboren worden, als Augsburg noch eine blühende Stadt gewesen war. Erst Ende des achtzehnten Jahrhunderts sorgten Hungersnöte und Unruhen der unzufriedenen Weber für Aufruhr. Das Gewerbe meines Vaters, das über viele Generationen unserer Familie weitergegeben wurde, geriet immer mehr unter Druck, und der neuen Zeit, die seit der Revolution in Frankreich angebrochen war, standen Männer wie mein Vater hilflos gegenüber.

„Nein, ich sollte nur eine Nachricht des französischen Generals überbringen“, erklärte ich knapp.

„Des französischen Generals!“, spuckte er fast aus. „Ich verstehe nicht, warum du dich mit diesen Räubern und Leuteschindern einlässt. Haben wir dich für solche eine Zukunft erzogen und alles gespart, damit du ins Gymnasium gehen kannst?“. Er schüttelte den Kopf und blickte mich traurig an. In der Werkstatt hinter ihm war es auf einmal totenstill, sodass auch mein Bruder und unser Geselle den Streit hören konnten.

„Und diese Stadtgarde, oder wie ihr diesen Haufen von Altersschwachen nennt! Was willst du denn dort lernen?“, schimpfte er in Rage geraten weiter. „Ja, ich weiß, was du immer erzählt hast, von Alexander dem Großen oder von Cäsar. Aber glaubst du wirklich, dass du dort bei dem alten Gullmann etwas lernst? Aus Büchern hast du dein Wissen über den Krieg, aber das ist kein edles Handwerk.“ Dann setzte er sich und schüttelte wieder den Kopf.

Ich schwieg, denn was hätte ich auch entgegnen sollen? Mit hohen Erwartungen war ich eingetreten, doch wenn ich ehrlich zu mir selbst war, musste ich mir eingestehen, dass er recht hatte. Die meisten Männer waren für den Dienst untauglich. Der Großteil war in meines Vaters Alter, sogar einen Achtzigjährigen führten wir in unseren Reihen.

Wenn unser Hauptmann zum Exerzieren befahl, konnte nur etwa die Hälfte überhaupt zum Aufmarschplatz gehen, da die anderen viel zu schwach und fußlahm dafür waren. Das ließ sich jeden Tag aufs Neue beobachten, da es ja zu unseren Aufgaben gehörte, die neun Stadttore zu bewachen. Der Wachaufzug begann gewöhnlich gegen zehn Uhr am Morgen nach einer Parade vor dem Zeughaus.

Als Kind war ich beeindruckt von dem Aufmarsch der Männer gewesen, die unter Musikbegleitung ihre Posten einnahmen. Bis zur Übernahme durch die Franzosen war dies täglich der Fall, doch nur etwa die Hälfte unserer Truppe war dazu in der Lage gewesen, da die anderen von vielen Gebrechen geplagt wurden.

Viele hörten nicht mehr gut, andere zeigten Atembeschwerden, und sogar Lähmungen waren nicht selten. Manche schleppten sich mit verkrüppelten Armen und Beinen durch die Gegend, wieder andere litten unter nervösen Zuckungen. Wenn ich es grob überschlug, würden von unseren etwa zweihundertfünfzig Männern keine dreißig in den Dienst in einer regulären Armee aufgenommen werden. Doch niemand von den Alten hätte die Garde aufgrund dieser Gebrechen freiwillig verlassen.

Trotz der Absicherungen im Alter und für die Familie war das Leben im Augsburger Militär armselig. Als ich in die Stadtgarde eintrat, musste ich zunächst ein Einstandsgeld in Höhe von zwölf Gulden und fünfzehn Kreuzern leisten. Als Offizier belastete mich das nicht über Gebühr, da meine Eltern mir das Geld dafür vorstreckten, aber unsere einfachen Soldaten lebten oft in bitterer Not.

Besonders bitter traf es diejenigen, die von Krankheiten befallen wurden. Kein Arzt oder Apotheker hätte einem Soldaten eine Behandlung ohne vorherige Bezahlung angedeihen lassen. In strengen Wintern reichte der Sold dann oft nicht, um das teure Holz, das in der Regel aus bayerischen Gebieten importiert wurde, zu bezahlen.

Es gab sogar welche, die kein Bett mehr ihr Eigen nannten, da sie dieses irgendwann gegen Lebensmittel verhökerten. Bei schlimmeren Erkrankungen eines Kameraden gingen einige der Männer auf Bettelgänge zu den Bürgerhäusern, um mildtätige Spenden für die Gemeinen zu erhaschen.

Natürlich gab es auch viele gescheiterte Existenzen, die ihren Sold versoffen und sich zuerst bei ihren Kameraden und dann bei der Stadt selbst verschuldeten. Ich kannte Männer, die bei einem Jahresverdienst von nicht einmal hundert Gulden Schulden in Höhe von tausend Gulden aufgetürmt hatten.

Jedes Jahr versuchten sich darum einige durch Flucht zu entziehen. Der Rat versuchte dies zwar einzudämmen und erließ Verfügungen, die an allen wichtigen Plätzen ausgehängt wurden, in denen den Bürgern untersagt wurde, die Gage der Soldaten als Pfand anzunehmen oder Leihgeschäfte zu betreiben. Doch da es an der Überwachung fehlte, gab es wahre Pfand- und Spielbörsen, an denen sich auch augenscheinlich ordentliche Bürger beteiligten.

Wenn ich all dies bedachte, konnte ich meine ehrbaren Eltern verstehen. Doch eingestehen mochte ich das vor meiner Familie nicht.

„Vater, wir haben so oft darüber gesprochen …“, begann ich zögernd, doch rasch brach ich ab und wollte nichts mehr erklären. Als er mich fragend anblickte, ging ich wortlos an ihm vorbei.

Am nächsten Morgen saß ich bereits sehr früh in der Küche, die im Erdgeschoss lag. Aufgrund des Hochwassers besaßen die Häuser in unserer Straße keine Keller, sodass alle Arbeitsräume und die Essensräume auf Höhe des Eingangs lagen. Unsere Schlafzimmer hingegen waren im oberen Stockwerk.

Ich grübelte vor mich hin, bis ich schlurfende Geräusche vernahm. Mein Vater war immer der Erste, der sein Tagwerk begann, und setzte sich wortlos zu mir. Morgens aß er nur wenig, er beschränkte sein Frühstück auf ein Stück Brot und etwas Wasser. Dann betrachtete er seine schwieligen Hände und nickte mir zu.

„Was gibt es Neues in der Stadt?“, fragte er mich schläfrig und ohne Groll, denn er konnte mir nie lange böse sein und schien unseren Disput von gestern schon vergessen zu haben.