9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sommer 1687. Der schwäbische Bauerjunge Tobias Melcher rettet einem durchreisenden Adligen bei einem Räuberüberfall das Leben. Graf Locatelli, der sich als Offizier und Diplomat in bayerischen Diensten vorstellt, nimmt ihn fortan als Diener in seine Obhut. Tobias verlässt daraufhin seine Heimat und seine Familie und erlebt faszinierende Abenteuer an der Seite seines Herrn, die ihn von den Wirren der Türkenkriege bis hin zum ganzvollen höfischen Leben des französischen Sonnenkönigs in Versailles führen. Der Kreis schließt sich, als er anno 1704 an der Seite des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern in die entscheidende Schlacht des Spanischen Erbfolgekrieges zieht. Ausgerechnet die Gegend seiner Heimatstadt Höchstädt an der Donau wird zum Schauplatz des machtvollen Ringens um die Herrschaft in Europa. Auch seine persönliche Zukunft unterliegt einem wechselvollen Schicksal. Ein mitreißender historischer Roman über den Glanz der Höfe, die Schrecken des Krieges und die Liebe eines Mannes im Zeitalter des Barock.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 935

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

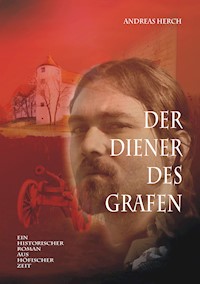

Der Diener des Grafen

Der Diener des GrafenInhaltsverzeichnisI. Der ÜberfallII. Abschied aus der HeimatIII. Ein Lehrer aus SavoyenIV. JasminaV. KonstantinopelVI. Rückkehr nach BayernVII. Der Statthalter von BrüsselVIII. Am Hofe von VersaillesIX. Der Prinz von AsturienX. Die Schlacht bei HöchstädtImpressumDer Diener des Grafen

A N D R E A S H E R C H

EIN HISTORISCHER ROMAN AUS HÖFISCHER ZEIT

Für Elke

Inhaltsverzeichnis

I. Der Überfall

Der Morgen an diesem 16. Augusttag im Sommer 1684 war strahlend schön. Schon sehr zeitig hatte sich der von der Donau kommende Frühnebel gelegt und der Sonne Raum gegeben. Die ersten Bauern der schwäbischen Stadt Höchstädt hatten sich bereits aufgemacht, um möglichst viel an Weizen und Gerste einzubringen, denn nur wenige gute Sommertage hatte das Wetter in diesem Jahr dem Land beschert und die Ernte war dürftiger ausgefallen als erhofft. Einer dieser Bauern war ich, Tobias Melcher, Sohn eines armen Pächters mit einem kleinen Hof am Rande der Stadtmauer.

Wohltuend fühlte ich die Strahlen auf meinem Gesicht und bewegte mich für einen Moment nicht, um die frische Luft und Wärme des neuen Tages einzuatmen. Zwar verbrachten wir den Großteil der Zeit im Freien, doch einfach in Ruhe dazustehen und einen Moment ohne Hast verstreichen lassen, das war einem Landmann selten gegönnt. Auch dieser Augenblick währte leider nicht lange, denn meine Pflicht meldete sich bereits muhend und wiederkäuend hinter mir, so dass ich das Träumen ließ und mich wieder der Arbeit zuwandte.

Wie jeden Tag während der Erntezeit, schirrte ich das Gespann mit den beiden Ochsen an und machte mich auf zu unserem Feld. Die Tiere schleppten den Fuhrwagen mit stoischer Ruhe - sie kannten den Weg und trotteten gemächlich in Richtung der Donau, die ruhig und in mehreren Windungen im Süden der Stadt vorbeizog. Doch die Gemütlichkeit des Flusses war trügerisch, da er nach dem Schmelzen des Schnees im Winter oftmals tückisch über sein Ufer flutete und sich in die fruchtbaren Donauauen ergoss. Dann hieß es sich vorzusehen, denn einige Menschen waren in den letzten Jahren durch Nachlässigkeit in dem reißenden Nass ertrunken.

Gleich neben der Donau grenzte unser größter Acker. „Unser“ war übertrieben, denn er gehörte unserer Herrschaft, dem Herzog von Pfalz-Neuburg, dessen Vogt wiederum das Feld an meinen Vater verpachtete. Wie viel wir dafür zahlten wusste ich nicht genau, doch es musste eine hohe Summe Geldes sein, denn meine Eltern beklagten sich oft schimpfend über den Wucherzins. Meine Familie lebte schon sehr lange hier im Schwäbischen und die Vorfahren meiner Eltern hatten ebenso wie deren als Bauern ihr Dasein gefristet. Dabei hatte es nur zu einer ärmlichen Behausung außerhalb der Stadt gereicht und die eingesessenen Handwerker und wohlhabenden Bauern von Höchstädt sahen mit unverhohlener Verachtung auf unsereins herab. Das Bauernleben war karg und nicht immer reichten die Erntefrüchte aus, um sich satt zu essen. Und dennoch sollten wir zufrieden sein, wie mein Vater immer sagte, hatte unser Land doch schon viel schlimmere Zeiten gekannt. Zudem besaßen wir, im Gegensatz zu vielen anderen Pächtern, neben ein paar Hühnern und Schweinen auch noch eine Kuh, die uns mit Milch, und gelegentlich auch mit Kälbern versorgte. Meine Familie umfasste fünf Personen: Zwei jüngere Geschwister, mein Bruder Markus und die jüngste, meine Schwester Franziska. Als dem ältesten Sohn des Hofes oblag mir die Verantwortung für das Fuhrwerk, womit ich den geernteten Weizen und die Gerste heimbrachte, und ich führte diese Aufgabe immer gern aus, da es für mich eine Abwechslung gegenüber dem stumpfen Sensen mit der Hand bot.

Meine Mutter und mein Vater arbeiteten bereits seit dem frühen Morgen auf dem Feld, während meine Geschwister und ich die Tiere versorgten und dann nachkamen, um wieder ein paar gute Fuhren in die Scheuer zu bringen.

Mein jüngerer Bruder Markus saß neben mir und gähnte träge.

„Bist Du noch nicht wach, Schlafmütze?“, neckte ich ihn.

Er öffnete den Mund nur noch ausladender. „Wie denn? Immer muss ich mit aufs Feld, niemals Franziska“, beklagte er sich schmollend. Ich lachte ihn aus. „Das jammerst Du mir jedes Mal vor, aber vergiss nicht, wir sind nun mal die erwachsenen Männer und die Kleine noch das Kind.“

„Von wegen Kind! Die ist jetzt ja schon so störrisch wie eine alte Großmutter, da wird es ihr Ehemann auch mal nicht leicht haben“, entgegnete er.

Mit ihren zehn Jahren war meine Schwester natürlich noch viel zu jung für eine Heirat, aber mit vierzehn wurden manche Mädchen bei uns bereits versprochen, obwohl eine Hochzeit dann erst weit später stattfand. Erst vor ein paar Wochen hatte mein Vater darüber sinniert, wie froh er darüber wäre, wenn die Herrschaft einen Bräutigam suchen würde, um einen Esser vom Tisch zu bekommen. Ich mochte meine Geschwister sehr und gerade meine kleine Schwester würde ich schwer vermissen, darum erwiderte ich nichts, während Franziska sich ängstlich versteckte und glaubte, Vater würde sie sofort wegschicken. Er war ein harter Mann mit unerschütterlichen Prinzipien und ein Widerwort gegen seine Ansichten kam einer großen Kühnheit gleich.

Dabei fragte ich mich aber auch, was wohl aus mir werden würde. Ich war gut fünfzehn Jahre alt und sollte einmal den Hof übernehmen, doch irgendwie war das nicht die Zukunft, die ich mir erträumte. Die Tiere machten mir Freude und die mühselige Feldarbeit war zwar hart, doch meine Eltern und unsere Verwandten waren es zufrieden. Sollte ich mich damit nicht auch abfinden?

Aber da war mein Onkel Franz. Er war der einzige aus unserer Familie, der nicht mehr auf dem Land lebte. Vor vielen Jahren hatte es ihn nach Augsburg, in die Stadt, gezogen und er verdiente sein Brot in einer Tuchweberei.

All die Jahre hatte er uns ab und an besucht und Geschichten von der reichen Bürgerschaft und Neuigkeiten aus dem Reich erzählt. Meine Eltern hielten ihn für einen Sonderling mit hochtrabenden Plänen und wollten nicht gerne etwas mit ihm zu tun haben, setzte er doch uns Kindern nur Flausen in den Kopf, wie mein Vater sich beklagte.

Wenn er uns besuchte, war es jedoch jedes Mal ein Festtag für mich gewesen.

Franz hatte während des Türkenfeldzuges in der Reichsarmee gedient und seine Erzählungen von der Schlacht am Kahlenberg vor Wien fesselten alle. Er hatte stets in vorderster Front gekämpft, so erzählte er jedenfalls, und hätte es mit den Muselmanen oftmals auch ganz allein aufgenommen. Er berichtete von vielen fernen Ländern und dem sagenhaften Reichtum der Türken und wir Jungen wollten auch dorthin, um Abenteuer zu erleben und Heldentaten zu vollbringen, wenn wir gegen die Ungläubigen kämpften.

Heute, nach den vielen Jahren muss ich wehmütig darüber lächeln, doch damals waren wir im Geist noch freier und dachten, wir könnten die Welt erobern.

Als eine besondere Attraktion empfand ich die Muskete meines Onkels, die er meist mitgebracht hatte, damit wir dann – eine herrliche Freiheit - auf die Hasenjagd in der Flur gehen konnten.

Als ich daran dachte, fuhr es mir wie ein Stich in den Magen. Solche Tage würde es nie mehr geben, denn mein Onkel war im letzten Winter gestorben. Ganz plötzlich kam eine Botschaft aus der Stadt, dass er durch ein heftiges Fieber an sein Lager gefesselt war und sich davon nicht mehr erhob. Ich hatte tagelang wie gelähmt versucht, es zu verstehen. Er war mir sehr lieb gewesen, hatte er mir immer seine Flinte überlassen, da ich schon fast besser damit umgehen konnte wie er.

Beim Gedanken an das Schießen wurde mir wohler und ich erinnerte mich, wie ich ein ums andere Mal versuchte, die Kugel und das Pulver schneller einzufüllen und doch dabei mit dem Ladestock so ungestüm umging, bis er mich dann wieder zur Besonnenheit beim Feuern ermahnte: „Ruhig musst Du vorgehen, Tobias, damit Dir die Kugel nicht zu Boden fällt. Pass auch auf, dass Du genug Pulver einfüllst, sonst geht der Schuss ins Leere, wenn er überhaupt losgeht. Und dann“, sein Blick flößte mir schaurigen Schrecken ein, „dann sind die Türken schon über Dir.“

Mittlerweile nahm ich seine Lehre gewissenhaft zur Kenntnis und konnte schießen, ohne dass mir ein Fehler unterlief, so glaubte ich jedenfalls, und darum wollte ich brennend irgendwann auch selbst eine Waffe besitzen. Am besten sein Steinschlossgewehr, das es angeblich ermöglichte, drei Schüsse pro Minute abzugeben. Ich hielt das kaum für möglich, da das Pulver einzufüllen und die Kugel einzustoßen nicht einfach war und viel Zeit raubte.

Einmal hatte ich es geschafft, und nach dem erfolgreichen Schuss auf ein Rebhuhn sah ich mich bereits als stolzer Held eine Stadt von den Muselmanen befreien.

Eine dicke Fliege setzte sich in diesem Moment auf meinen Hals und der Tagtraum verflog. Mit einem schnellen Hieb verscheuchte ich das lästige Insekt. Ich musste mich eilen, sonst würde es wieder Ärger setzen, und wütend trieb ich mit meinem Holzstecken die beiden Ochsen zum schnelleren Trab an. Unser Feld war direkt durch eine Waldschneise zu erreichen und im Geiste hörte ich meinen Vater schon wieder schelten, wenn ich zu spät kam.

Die Birkenbäume standen hier groß und mächtig. Ein Vogel, wahrscheinlich eine Amsel, krakeelte im Gehölz. Früher gab es hier auch Wölfe und Bären und meine Mutter erschreckte uns bisweilen, wenn wir ungehorsam waren, mit schaurigen Wolfsgeschichten. Vor knapp zwanzig Jahren gab es auch wirklich eine ziemliche Wolfsplage, so dass sich die Menschen in der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus wagten und jeden Abend sogar Gebete gegen das Untier gesprochen wurden.

Ich selbst hatte noch keinen Wolf gesehen, doch wenn ich einmal eine Flinte besitzen würde - ja, dann sollten sie ruhig kommen. Die zunehmende Rodung der Waldflächen in dem fruchtbaren Gebiet entlang der Donau verdrängte jedoch das freie Getier, so dass in unserer Region der Wildbestand stetig abnahm, wie mir mein Freund Matthias erzählt hatte. Er wusste dies von seinem Vater, der Gemüse an den Landvogt verkaufte.

Es war nun nicht mehr weit, die Sonne schickte ihre Strahlen durch den Blätterwald und brach sich in vielen einzelnen Farben am Waldboden. Neben dem eingefahrenen Feldweg mussten wir nun noch die Poststraße überqueren, es waren nur ungefähr fünfzig0 Fuß.

Dann hörte ich es. Mein Bruder fuhr zusammen und sah mich erschrocken an.

Es klang zunächst wie der Aufschlag eines großen Steines auf dem Wasser, wie wir das oft an den Uferauen der Donau mit großen Feldsteinen versuchten, doch dieser Laut bedeutete anderes: Gefahr! Ich kannte das eigentümliche Geräusch, doch konnte ich mir nicht vorstellen, dass um diese Zeit jemand Hasen jagte – unmöglich.

„Was ist das“, rief Markus und bewegte sich aufgeregt neben mir.

„Das sind Musketen“, antwortete ich nervös und sprang eilig vom Sitz hinunter auf den Weg. Neben den Schüssen hörten wir wütende Rufe und das Wiehern von Pferden. Markus war mit mir vor unsere Ochsen gelaufen, um besser auf die Strasse zu spähen und packte mich kreischend am Ärmel: „Da wird jemand überfallen! Wer kann das sein - Tobias, was sollen wir tun?“

Stumm zuckte ich mit den Schultern und versuchte angestrengt, etwas mehr zu verstehen. Ich hatte plötzlich Angst.

Wir konnten zurückfahren und Hilfe holen, doch würden wir mit unseren Tieren mindestens eine halbe Stunde ins Dorf zurück benötigen. Aber wenn derjenige, der dort schoss, uns einholte?

Ich kannte die blutigen Erzählungen meiner Großmutter, die an den kalten Winterabenden von den Wirren des Krieges sprach. Vor gut vierzig Jahren war Höchstädt während des großen Krieges, der dreißig Jahre im Reich für Schrecken sorgte, von marodierenden Söldnern überfallen worden – Kroaten im Dienst des Kaisers. Viele Einwohner starben oder wurden geschändet. Jeder in der Stadt wusste von dieser Geschichte, die wie ein Alb auf dem Landvolk lag, das immer unter den Kriegsherren zu bluten hatte.

Mein Entschluss fiel ohne längeres Nachdenken: Ich musste wissen, was da vor sich ging, um unsere Leute zu warnen.

„Markus, fahre Du mit den Ochsen zurück und schlage Alarm, ich werde mich durchs Unterholz anschleichen und sehen, was das zu bedeuten hat.“

Mein Bruder blickte mich ernst an, „aber wo soll ich denn hin gehen? Was ist denn mit Mutter und Vater, die sind doch drüben auf der anderen Seite?“

Er zitterte und war den Tränen nahe, doch ich schob ihn unsanft weg zum Fuhrwerk. Ich konnte ihm jetzt nicht helfen.

Wir nahmen unsere Tiere beim Zaumzeug und wendeten das Gespann so schnell wie möglich. Markus stieg auf und sah mich nochmals mit weit aufgerissenen Augen an. Ich sagte nichts mehr, sondern nickte ihm nur zu, und entschlossener trieb er die Tiere an.

Ein nervöser Druck regte sich in meinem Magen. Ich musste schnell vorangehen und sehen was vor sich ging. Mit meinem Treiberstecken bewaffnet kletterte ich auf die kleine Waldanhöhe rechts von mir und schlich vorsichtig vorwärts. Das Gestrüpp war hier nicht ganz so undurchlässig wie weiter stromaufwärts, doch schlugen mir die Äste ins Gesicht und nachdem ich auf einen dürren Wurzelstrang getreten war, befürchtete ich, dass mich jeder im Umkreis von zwei Meilen hören würde. Etwa zwanzig Schritt weiter fiel die Anhöhe steil ab und gab einen Hohlweg frei, durch den die Strasse führte.

Das Herz schlug mir bis zum Hals und obwohl es noch kühl war, musste ich schwitzen.

Vorsichtig bewegte ich mich bis zur Anhöhe und blickte nach unten.

Eine Kutsche lag auf der Strasse, ein Pferd, es musste wohl fast tot sein, hing eingeklemmt unter der Achse und wieherte nur noch ganz schwach. Das zweite Tier konnte ich nicht sehen, es hatte sich wohl losgerissen und war weggelaufen.

Neben der Kutsche, auf der mir zugewandten Seite, lagen zwei Männer, von denen einer hektisch gestikulierend seine Muskete nachlud. Der zweite hielt sich den rechten Arm und stöhnte. Die Wagentür, an die er sich lehnte, war voller Blut, welches klebrig auf den Boden tropfte.

Entweder er hatte sich bei dem Sturz des Wagens verletzt oder er war getroffen worden. Aber von wem? Ich hörte wieder einen Schuss von der gegenüberliegenden Seite, konnte aber niemanden erkennen. Der Überfall musste wohl geplant gewesen sein. An dieser Stelle führte die Strasse durch einen engen Hohlweg. Die Angreifer brauchten lediglich zu warten bis das Gespann vorbeigefahren war und konnten das Feuer eröffnen. Sie mussten sich gar nicht erst die Mühe machen, ein Hindernis aufzubauen, sondern hatten das erste Pferd angeschossen und der Wagen hatte sich durch die Wucht überschlagend um die eigene Achse gedreht. Die Deichsel schien gebrochen und das andere Pferd war geflohen, während die beiden Insassen herausgeschleudert wurden. Ich dachte mir, dass die anderen wahrscheinlich Straßenräuber sein mussten, doch ein Angriff so früh am Morgen und dazu auf offener Straße? Ungewöhnlich, doch meine Erfahrung in solchen Dingen beschränkte sich auf die Geschichten meines Onkels.

Mein Atem ging schneller und ich überlegte fieberhaft, was zu tun war. Wenn ich nur die Flinte von Onkel Franz hätte, dann könnte ich den Leuten aus der Kutsche helfen, aber unbewaffnet? Mit meinem Stecken konnte ich wenig ausrichten. Vielleicht laut schreien? Aber würde das die Räuber vertreiben? Wohl kaum, dann wären sie bereits geflohen, als sie bemerkten, dass die Insassen gut bewaffnet waren.

Der Kutscher hatte mittlerweile geladen und feuerte in Richtung der Angreifer, doch ich hörte nur ein paar Zweige knacken, ansonsten hatte er nichts getroffen. Dann konnte ich noch etwas erkennen: Drei Fuß unter mir lag etwas Längliches, das matt in der Sonne glänzte. Eine Muskete. Sie musste bei dem Sturz vom Kutschbock gefallen und ins Unterholz geschleudert worden sein.

Wenn ich sie nun erreichen konnte? Aber woher Munition nehmen? Die Gedanken überschlugen sich, als ich versuchte, klaren Kopfes zu bleiben.

Der getroffene Mann hatte seine Pulvertasche verloren, sie lag kaum fünf Schritte von der Flinte entfernt im Graben neben der Strasse. Wenn ich die Flinte ergreifen konnte, war es zu der Pulvertasche nicht mehr weit.

Langsam kroch ich vorwärts und bewegte mich geduckt die Anhöhe hinab, nur noch etwa fünfzehn Fuß von der Kutsche entfernt. Wenn sie mich jetzt entdeckten, war es um mich geschehen. Doch zu meinem Glück waren die Räuber vollauf mit den Reisenden beschäftigt.

Dann hörte ich eine dunkle Stimme rufen: „Gebt die Papiere heraus und wir lassen euch ziehen. Euch wird dann nichts geschehen.“

Es war ein Dialekt, den ich nicht kannte, auf jeden Fall nicht schwäbisch. „Niemals!“, entgegnete der Getroffene mit einem Aufschrei. Es kostete ihn ziemlich viel Kraft und er sank sofort wieder in seine Deckung zurück.

Lange würden sie sich nicht mehr halten können, da die anderen in der Überzahl waren und sich nur einer wehrte. Zudem schien dieser ein miserabler Schütze zu sein.

Das Unterholz auf der anderen Seite knackte unaufhörlich. Ich hatte mein Ziel nun fast erreicht, meine Finger tasteten sich langsam an die Waffe heran und ich konnte schon das kühle Metall in meiner rechten Hand spüren. Mit einem Ruck riss ich die Flinte an mich. Ein Steinschlossgewehr – ähnlich demjenigen meines Onkels, nur etwas leichter, wahrscheinlich ein neueres Modell.

Ich prüfte es rasch, es war in Ordnung und bei dem Aufprall nicht zu Schaden gekommen. Die Pulvertasche war leichter zu erreichen und nach wenigen Augenblicken hatte ich es geschafft.

Ich lag nun in dem kleinen Seitengraben neben der Strasse, der wohl von den Bauern ausgehoben worden war, damit der Regen ablaufen und den Weg nicht überfluten konnte. Im Stillen dankte ich dem Vogt für seine Umsicht, während ich mir den Schweiß von der Stirn wischte. Schnell öffnete ich die Pulvertasche und stellte erleichtert fest, dass ihr Inhalt trocken geblieben war. Ladestock hatte ich zwar keinen, doch notgedrungen würde mir der Treiberstock dazu behilflich sein.

In einer kleinen Seiteneinbuchtung der Tasche waren fünf Kugeln enthalten. Sie waren neu und glänzten noch vom Fett. Wenn ich dabei an die alten Exemplare dachte, die mein Onkel immer mitbrachte. Er kaufte sie bei einem Händler in Augsburg sehr billig ein, wobei, wie er schimpfend erklärte, oft schon Blindgänger dabei waren, die nach Schlachten gesammelt und aufpoliert worden waren.

Ich drehte eine der neuen Kugeln in der Hand und bewunderte kurz die erstklassige Waffe. Mit der linken Hand füllte ich nun zitternd das Pulver in die Mündung, wie es mich Franz gelernt hatte, schob die Kugel hinein und stocherte sie mit meinem Stecken fest.

Es funktionierte.

Ich atmete tief durch und blickte aus meinem Versteck auf die Strasse. Die Flinte lag nun leicht in meiner Hand und mit der Mündung zielte ich auf das ungefähre Versteck der Räuber. Der Kutscher fluchte und lud gerade wieder, doch stellte er sich dabei äußerst ungeschickt an - er brauchte viel zu lange dafür. Das hatten jetzt wohl auch die Angreifer erkannt, denn sie hielten nur noch kurz inne und flüsterten unverständliches in ihrem Dialekt.

Aber dann griffen sie an. Drei Banditen brachen aus dem Unterholz und stürmten auf den Wagen zu. Der Kutscher kam sofort aus seiner Deckung und zielte auf die Heranstürmenden, wobei mir das Zittern nicht entging, mit dem er auf die Angreifer anlegte. Sein Schuss ging daneben.

Wenn ich jetzt nicht traf, waren wir alle verloren. Sie würden erst die Reisenden und dann mich töten. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen, auf einen Menschen hatte ich noch nie geschossen, aber was blieb mir? Warten bis sie den ersten Mann ermordeten?

Ich dachte an nichts mehr und drückte ab. Der Räuber, der die Kutsche fast erreicht hatte und bereits auf den Kutscher anlegte, wurde herumgerissen und stürzte mit einem markerschütternden Laut zu Boden. Ich hatte ihn an der rechten Seite getroffen. Er wälzte sich auf dem Weg und schrie vor Schmerz auf. Alle blickten auf einmal in meine Richtung. Ich ließ mir keine Zeit, um zu sehen, was die anderen taten, sondern lud so schnell als möglich nach.

Meine Hände bebten und ich verlor fast die Kugel, doch schaffte ich es schnell wieder, schussbereit zu sein. Die beiden anderen Angreifer konnten mich nicht sehen und waren wie vom Donner gerührt. Mit weiteren Verteidigern hatten sie nicht gerechnet. Sie schwenkten ihre Waffen unschlüssig nach rechts und links.

Mein zweiter Schuss peitschte über die Strasse. Einer der beiden, ein großer kräftiger Kerl mit langen schwarzen Haaren, ließ sein Gewehr fallen und ächzte.

Ich hatte seinen rechten Arm gestreift. Das Blut lief ihm am Ärmel seines schmutzigen Hemdes herab und er brüllte:

„Ah, das Schwein hat mich getroffen. Weg hier!“.

Der Dritte, anscheinend der Anführer, blieb regungslos stehen. Der Kutscher lud immer noch nach und stellte keine direkte Gefahr dar. Doch mit dieser Situation hatte er nicht gerechnet. Seine Miene blieb ausdruckslos. Er versuchte verzweifelt zu erkennen, woher die Gefahr kam und wer der Schütze war. Hätte er mich gesehen, wäre er wohl weiter vorgestürmt, doch schien er nun das Risiko genau abzuschätzen. Er hatte dunkle, fast schwarze Augen und einen durchdringenden Blick. Wäre ich ihm am Abend irgendwo begegnet, ich hätte Reißaus genommen, doch jetzt wirkte er unsicher.

Er wirbelte plötzlich herum, packte seinen verwundeten Kameraden unter den Armen und zog ihn hoch. Sein anderer, am Arm verletzter, Kumpan hob mühsam seine Waffe und die drei humpelten, weiter um sich blickend, ins Gebüsch zurück. Anscheinend hatten sie hinter dem Gestrüpp ihre Pferde angebunden. Ich schoss ein drittes Mal, doch nicht mehr so zielgenau, sondern nur, um sie endgültig zu vertreiben.

Erschöpft und am ganzen Leib zitternd sank ich zurück in den Graben. Ich blickte auf meine Hände, die noch von der Anstrengung der ungewohnten Bewegung pochten. Mein Haar war tropfnass und mein Herz schlug rasend. Erst der Ruf des Kutschers weckte mich aus meiner Erstarrung

„Wer seid Ihr? Kommt zeigt Euch!“ brüllte er herüber.

Nur zögernd stieg ich aus dem Graben und ging auf die Strasse zu. Der Wagen lag ungefähr zwanzig Fuß von mir entfernt.

Das eingeklemmte Pferd rührte sich nicht mehr, es war wohl noch von einem der Angreifer getroffen worden. Der Kutscher kam langsam und vorsichtig auf mich zu, sein Gewehr zielte direkt auf meine Brust und er musterte mich unschlüssig. Er mochte mittleren Alters sein und hatte ein wettergegerbtes Gesicht.

„Wer bist Du?“ zischte er misstrauisch.

Anscheinend konnte er die Situation noch nicht recht einordnen und war sich nicht sicher, welche Rolle ich hierbei spielte. Meine Nervosität musste spürbar sein, denn er trat auf mich zu und entriss mir die Flinte.

„Sprich schon, wo kommst Du her? Wer bist Du?“. Seine Muskete zielte genau in meine Magengegend.

„Lass ihn in Frieden, Korbinian!“ rief eine belegte Stimme vom Wagen kommend.

„Komm her Junge, schnell!“ Ich lief an dem Kutscher vorbei zur Kutsche und umfasste die Hand, die sich mir entgegenstreckte.

„Ja, Herr“, entgegnete ich mühsam. Er war ziemlich schwer verwundet. Blut tropfte über seine Uniformjacke und hatte sich bereits in einer beträchtlichen Pfütze am Boden gesammelt. Seine Hände, ebenfalls blutverschmiert, stützten sich auf das Wagenrad, das schon mehr rot als braun besudelt vom Straßenschlamm schien.

Seine Stimme krächzte vor Anstrengung und Schmerz.

„Nenn uns Deinen Namen! Wer bist Du?“

Langsam gewann ich meine Fassung zurück.

„Mein Name ist Tobias Melcher, ich bin eines Bauern Sohn vom Hof gleich hinter der Biegung.“

Korbinian musterte mich ungläubig.

„Ein Bauernsohn, hah, nie im Leben! Welcher Landmann könnte denn so schnell schießen?“

Wahrscheinlich waren ihm in diesem Moment seine jämmerlichen Schüsse eingefallen, doch ich sah ihm an, dass er sich keinen Dorfjungen vorstellen konnte, der besser feuerte wie er. Der Verwundete blickte mich durchdringend an.

„Nun Korbinian, da sag’ mal einer, dass unsere Bauern zu nichts nütze sind. Du hast uns das Leben gerettet, Bursche. Weshalb zum Teufel kannst Du derart mit der Flinte umgehen? Für einen Soldaten bist Du doch noch viel zu jung.“

Ich muss wohl ziemlich rot angelaufen sein, doch da er mich freundlich ansprach, fasste ich Mut:

„Ich bin schon fünfzehn und das Schießen hat mir mein Onkel beigebracht, der war bei der Armee“.

Zweifelnd blickte er von mir zur Waffe.

„Nun gut, lassen wir’s vorerst dabei bewenden. Du hilfst uns am besten zurück zum Schloss.“

Korbinian stand neben dem am Boden liegenden Pferd und fuhr mit der Hand über dessen Flanke.

„Mein Gott“, stöhnte er, „diese Strauchdiebe! Es ist tot“.

Er war den Tränen nahe und flüsterte sanft zu dem regungslosen Tier. Der Verletzte sah ihm einige Momente stumm zu, dann befahl er: „Lass es, dem kannst Du nicht mehr helfen, suche besser das andere.“

Der Kutscher stütze sich mühsam vom Boden auf und schlich in Richtung des Waldes. Er drehte sich nicht mehr um und war in wenigen Augenblicken im Gestrüpp verschwunden.

„Hast Du ein Pferd, oder wie bist Du hergekommen?“

Seine Augen blickten mich noch immer erstaunt und wachsam an. Mir war ziemlich unwohl, mit hohen Herren hatte ich noch nie zu tun gehabt. Nur von weitem hatte ich den Herzog und seine Familie einmal in Höchstädt gesehen, als der neue Vogt in sein Amt eingeführt wurde.

„Nein, ich war mit meinem Bruder auf dem Weg zum Feld, zur Gerstenernte“.

„Ah ja, und wo ist Dein Bruder jetzt? Hat er sich versteckt? Jetzt rede schon, lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!“

Sein Tonfall war jetzt wieder gebieterischer und ich zuckte zusammen.

„Nein, als ich sah, dass ihr überfallen wurdet, habe ich ihn mit dem Fuhrwerk zurückgeschickt, zum Hilfe holen, dacht’ ich…“

Er bedachte mich mit einem kleinen Lächeln.

„Kluger Bursche, wie kann es sein, dass Du ein Bauer bist? Euresgleichen hat sonst den Kopf eher nicht zum Denken und ein Überfall auf einen Adligen müsste euch doch gefallen?“

„Aber nein, Eure Durchlaucht, nein, wir sind ehrliche Leute, wir stehen treu zu unserer Herrschaft! Niemals...“

Er unterbrach mich. „Schon gut, schon gut, ich glaube Dir schon. Du hast mir das Leben gerettet, weißt Du wer ich bin?“

Ich wagte nichts mehr zu erwidern und schüttelte stumm den Kopf. Er reckte sich so gut es ging.

„Ich bin der…“

Da vernahm ich plötzlich Hufschlag und zwei Reiter sprengten um die Biegung um schnell näher zu kommen.

Kurz vor der Kutsche hielten sie inne und stiegen ab. Es war der Vogt und sein Sohn. Beide waren elegant gekleidet, soweit ich das zu beurteilen vermochte. Ihre Kniehosen waren sauber, ihre blauen Jacken mit den Ärmelaufschlägen schienen sehr neu und beide trugen feine Dreispitze auf dem Kopf, die immer mehr von den Adligen getragen wurden.

Sie zogen beide ihre Degen und blieben zunächst unschlüssig stehen. Der Vogt, er musste wohl in meines Vaters Jahren sein, schob mich, nachdem er seinem Begleiter ein Zeichen gegeben hatte, beiseite, und kniete sich neben den verletzten Herren. Sein Sohn setzte mir die Klinge auf die Brust und schätze mich mit finsteren Blicken ab. Der Vogt hatte den Degen wieder in die Scheide gesteckt und rief entsetzt, so dass sich seine Stimme fast überschlug

„Sire, seid Ihr schwer verletzt? Was ist passiert? Wo sind die Räuber?“

Der Verwundete stieß verärgert seinen Arm beiseite und herrschte ihn an: „Lasst mich! Was soll die Fragerei? Helft mir lieber aufzustehen.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, zog er sich mit dem gesunden Arm an dem sich noch immer langsam drehenden Rad nach oben. Der ältere stützte ihn von der Seite, so dass er, wenn auch äußerst mühsam, schwankend auf die Beine kam.

„Sire, was... was ist passiert? Ein Bauernbursche kam schreiend zum Schloss gelaufen und…“, stammelte er.

„Wir wurden überfallen, keine Ahnung wer die Strauchdiebe waren, ich hoffe ihr steckt nicht mit ihnen unter einer Decke.“

Er funkelte die beiden an und humpelte gequält zu den Pferden der beiden, die sich inzwischen am Wegesrand nach Grasbüscheln beugten und nicht mehr um die Aufregung kümmerten.

Die beiden wechselten wieder einen verständnislosen Blick.

„Aber, … aber wie könnt Ihr so etwas nur sagen? Der Herzog ist ein Freund…“, fing er unsicher an und schien sich schon die Konsequenzen dieses Vorfalls auszumalen.

„Ach was“ unterbrach ihn der Adlige und begann wüst zu fluchen.

„Korbinian, wo bist Du so lange? Soll ich hier verbluten?“, rief er die Strasse entlang, und etwa fünfzig Fuß weiter sahen wir, wie uns der Kutscher mit dem Pferd am Halfter ohne Hast entgegentrabte.

Er drehte sich wieder zu uns um und befahl meinem Bewacher wutschnaubend.

„Lasst den Jungen in Frieden, er war der einzige der hier war.“ Sein Blick war mörderisch, „im Gegensatz zu meinen Gastgebern.“

Der jüngere ließ den Degen langsam sinken und trat beschämt hinter seinen Begleiter zurück. Dieser stotterte weitere Entschuldigungen und schien vollkommen aus der Fassung zu sein.

„Wenn das mein Herr erfährt, Vogt“, schnitt ihm der Verletzte das Wort ab, „könnte das böse Folgen für unsere Beziehungen haben. Aber davon wollen wir später sprechen, jetzt lasst uns endlich zurückreiten, oder wollt Ihr, dass ich hier noch draufgehe? Ich brauche einen Arzt. Habt ihr so etwas überhaupt in eurer vermaledeiten Stadt?“

„Ja natürlich, natürlich. Er ist sogar ein Medicus, er beherrscht sein Handwerk. Reinhard reite sofort zu Doktor Meier und bringe ihn aufs Schloss.“

Der jüngere tat wie ihm geheißen und schien froh, dem schimpfenden Gast entkommen zu können. Korbinian hatte derweil das Pferd mit einem mitgeführten Zaumzeug aus der Kutsche gesattelt und half seinem Herrn, es zu besteigen.

Er war unsicher und bat.

„Herr, wollt Ihr nicht warten bis wir die Kutsche wieder gerichtet haben? Was, wenn Ihr vom Pferd fallt?“

Sein Herr lachte nur freudlos, „das haben die Türken vor Wien nicht geschafft, da wird’s der kleine Kratzer erst recht nicht tun.“

Dennoch wankte er bedrohlich und konnte sich nur schwer oben halten. Zornig winkte er mich heran „Bursche, nimm das Halfter und führ mein Pferd, es ist anscheinend den noblen Reiter nicht gewohnt.“

Ich tat wie mir befohlen, und wir setzten uns mit dem Vogt in Gang.

„Korbinian, Du bleibst beim Wagen, wir schicken Dir dann Hilfe.“

Stumm nickte der Kutscher und begann bereits, das Zaumzeug von dem toten Pferd am Boden zu lösen. Da der adlige Herr aufgrund seiner Verletzung Mühe hatte, sich im Sattel zu halten, war der Trab zum Schloss eine schweigsame Angelegenheit. Der Vogt ritt immer ein paar Schritte voraus und bemühte sich tunlichst, nicht weiter Konversation führen zu müssen. Dem Pferd, einer schönen braunen Stute, schien das Laufen außerhalb seines Geschirrs nicht vertraut zu sein, und wiederholt versuchte es mich zu beißen, wie wenn ich etwas für diesen Schlamassel konnte.

Meine Gedanken stoben umher. In was war ich da nur hineingeraten, was würde mein Vater sagen? Bekamen wir Ärger mit dem Vogt? Er hatte mich schon die ganze Zeit anklagend beobachtet, als wäre ich für alles verantwortlich.

Währenddessen waren wir dem Schloss schon sehr nahegekommen. Ich war noch nie innerhalb der Mauern gewesen, uns Bauern war der Zutritt verwehrt, außer es gab Gerichtliches zu verhandeln. Für das Landvolk galt das imposante Gebäude als Sinnbild der Macht des Herzogs.

Wenn ich mir heute, nach vielen Jahren, das Schloss zu Höchstädt neben den Herrschaftssitzen Europas, wie Versailles, Dresden, Wien oder Berlin, vorstelle, kann es natürlich mit keinem dieser epochalen Barockbauten verglichen werden. Das hieße, eine Villa mit einer Höhle gleichzustellen, doch als ich, als fünfzehnjähriger Bub, mit einem mich beißenden, ausschlagenden Pferd und einem fluchenden Adligen den Toreingang durchschritt, kam ich mir wie im Mittelpunkt der Welt vor. Was konnte noch gewaltiger sein als dieses Bauwerk?

Von meinem Onkel wusste ich, dass in Höchstädt schon seit dem Mittelalter eine Burg gestanden haben soll, wann das aber war, wusste auch er nicht. Auf den Grundfesten dieser Anlage errichtete dann einer der ersten Herzöge von Pfalz-Neuburg, Philipp Ludwig, Anfang des 17. Jahrhunderts sein Schloss. Als er starb, lebte seine Frau Anna weiterhin hier und machte Höchstädt zu einem Zentrum für Kunst und Kultur. Es müssen damals rauschende Feste gefeiert worden sein, und wenn man sich die Malereien und die geschnitzten Holzdecken im Rittersaal betrachtete, zeugten sie vom Reichtum und der Macht der Pfalz-Neuburger.

Nur leider war davon nicht mehr viel übrig, als ich es zum ersten Mal betrat. Das Nachteilige am Prunk ist, dass andere gerne daran teilhaben wollen und so wurde das Schloss während des großen Krieges in der „Kroatennacht“ zweimal schlimm geplündert.

Als wir durch das Tor trabten, kamen uns bereits mehrere beflissene Bedienstete des Vogtes entgegen. Darunter erkannte ich auch Doktor Meier, der vor ein paar Monaten einmal meinen Vater behandelte, als diesem beim Strohschneiden die Sichel ausgerutscht und ins Bein gefahren war. Der Besuch war sehr teuer gewesen und obwohl er meinen Vater heilen konnte, wetterte dieser über den horrenden Geldbetrag.

Der Doktor nahm mir die Zügel aus der Hand und rief aufgeregt:

“Was ist passiert, wo seid Ihr verletzt, Sire?“

Der Adlige murmelte schwerfällig, „helft mir erst aus dem Sattel…“.

Der Blutverlust hatte ihn ziemlich geschwächt, und sein Gesicht wirkte so fahl wie eine gekalkte Hauswand.

Ich half den beiden Dienern des Vogtes, und gemeinsam hoben wir ihn vom Pferd. Doktor Meier hatte derweil die Stute an einen Wassertrog gebunden und zeigte mit der Hand in den ersten Stock des Gebäudes.

„Bringt ihn in die Kammer neben dem Rittersaal, aber seid vorsichtig, seine Schulter sieht übel aus.“

Wir liefen zu dem rechten der beiden Ecktürme, in denen sich der Aufgang zu den nächsten Stockwerken befand, und trugen ihn langsam nach oben, wobei er uns fortwährend als plumpe Tölpel, die schlimmer als Banditen seien, beschimpfte.

Wir waren froh, ihn in der besagten Kammer auf ein hochherrschaftliches Bett legen zu können, um das Zimmer möglichst bald wieder zu verlassen. Doktor Meier schickte uns mit einer hastigen Armbewegung nach draußen, begab sich mit seinen Utensilien zu ihm und begann umsichtig, sein Hemd aufzuschneiden. Wir schlossen leise die schwere Holztüre und die beiden Diener nahmen mich wieder mit in den Schlosshof.

Ohne ein weiteres Wort ließen sie mich stehen und in der Art, wie sie mich betrachteten, erkannte ich, dass sie sich nicht so recht vorstellen konnten, welche Rolle ich denn hierbei spielte. Etwas unschlüssig blieb ich im Hof stehen und wartete, bis mir jemand sagte, was nun zu tun sei. Während ich für mich nachdachte, sah ich Reinhard, den Sohn des Vogtes, über den Hof auf mich zukommen. Ich hatte ihn bisher nicht gesehen, obwohl er ja vor uns angekommen war. Anscheinend wollte er dem Adligen nicht mehr unter die Augen treten, auf jeden Fall lächelte er nun spöttisch, als er sich vor mir aufbaute.

„Nun, Bauer, hat Dir seine Durchlaucht schon für Deinen mutigen Einsatz gedankt?“

Die Art wie er den Titel „Durchlaucht“ betonte, ließ keinen Zweifel an der Ironie seiner Worte, doch ich war damals noch zu unerfahren, um derartige Wortspiele zu durchschauen. „Nein“, stammelte ich schüchtern, „aber vielleicht entlohnt er mir später meine Hilfe. Was meinst Du, tut er das?“

„Ha, ha“, er stieß ein hässliches Lachen aus und hustete. „Erwarte nie etwas von einem Bayern. Von denen gehen nur Händel und Ungemach aus, denn die halten sich für etwas Besseres, diese...“

Er hielt inne, als bereute er schon, zu viel verraten zu haben. Nach einer kurzen Pause sprach er zusammenhanglos weiter, fragte mich noch einige Dinge über meine Familie, ohne jedoch noch einmal auf den Fremden einzugehen. Er spuckte auf den Boden, drehte sich um und ging seines Wegs, ohne sich zu verabschieden. Warum er so ärgerlich auf den Adligen war, konnte ich mir nur mit dessen übler Laune erklären, doch was ging mich das an. Als Reinhard gegangen war, fühlte ich mich überflüssig und beschloss nach Hause zu gehen, da mich meine Eltern wohl schon suchen würden.

Ich schlenderte den Weg langsam zurück und verließ die Stadt durch das untere Tor. Während ich ging, spielten sich einige Szenen nochmals in meinem Kopf ab. Vorhin war ich wohl noch zu angespannt, doch jetzt überschlugen sich die Gedanken und wirbelten wild durcheinander. Ich sah mich bereits durch den Edlen belobigt und ausgezeichnet. Würde ich vielleicht sogar Geld erhalten?

Allerlei spukte mir durch den Schädel, als ich das brüchige Hoftor öffnete. Unser schlichtes Heim war, soweit ich wusste, von meinem Großvater erbaut worden. Im großen Krieg, den viele jetzt den Dreißigjährigen nannten, zerstörten es die Kroaten in des Kaisers Diensten. Angeblich aus Rache, da Höchstädt mit den Schweden paktiert hätte.

Mein Großvater baute es wieder auf und heiratete. Mein Vater wurde hier geboren und würde das Anwesen an mich weitergeben, bis wiederum mein Sohn alt genug wäre, um das Land zu bestellen. So war es schon seit Generationen an der Donau gewesen.

Unser Haus bestand aus zwei großen Räumen, der Küche mit dem Esstisch, in der wir uns meist aufhielten, und der Schlafkammer. Meine Eltern schliefen, von einem Laken getrennt, in einem etwas größeren Bett. Meine Geschwister und ich teilten uns das kleinere gleich nebenan. Unmittelbar an die Küche grenzte der Stall, in dem wir Schweine und unsere Kuh hielten. Das Leben in diesen Zeiten war hart. Zwar reichte es in der Regel zu einer Hauptmahlzeit für alle, doch wenn die Ernte, wie in diesem Sommer auch, schlechter ausfiel als gewohnt, wurde es knapp.

Die Ernährung fiel dementsprechend dürftig aus: Es gab wochenlang nur Haferbrei und Brotsuppe als Abendbrot. Gerade uns Jungen fiel es schwer, mit dieser dürftigen Kost auszukommen, da uns die harte Feldarbeit alles abverlangte. An den meisten Tagen waren wir nach zwölf bis vierzehn Stunden Arbeit auf dem Acker so erschöpft, dass wir nur noch ins Bett fielen, dann und wann auch gänzlich ohne Abendessen.

Immer, wenn ich an solchen Abenden mit knurrendem Magen unter der Strohdecke lag, hasste ich mein Leben und die damit verbundenen Plagen, doch wenn ich es manchmal wagte, dies meinem Vater zu klagen, lachte er mich nur aus und nannte mich ein dummes und faules Kind. Seitdem sprach ich hierüber nicht mehr mit meinen Eltern, doch bei mir selbst wünschte ich mir oft ein anderes Leben. Es waren freundliche, strahlende Träume, wenn ich an den Sonntagen einige Stunden frei hatte und mit meinen Freunden über die duftenden Wiesen tollte. Ich sah mich in einer guten Stellung, manchmal hatte ich es bis zum Handwerker geschafft, beispielsweise wie mein Onkel, der den Sprung aus der Bauernschicht gewagt hatte und sich einen Weber nennen durfte.

Dann waren meine Gedanken frei und ich lebte in einer großen Stadt wie Augsburg, hatte ein Einkommen und war ein freier Bürger und nicht ein einfacher Bauer auf dem Land, der sich nie richtig satt essen konnte.

Doch leider währten diese Fantasien nur für winzige Augenblicke, dann hörte ich schon wieder das Brüllen meines Vaters und spürte die Rute auf dem Rücken, wenn ich in aller Frühe nicht schnell genug aus dem Bett kam. Mein Leben war dann nicht besser als das unserer beiden Ochsen.

Vor lauter Tagträumen hatte ich gar nicht bemerkt, dass ich schon vor unserer Eingangstür stand. Sie war nur angelehnt und von drinnen hörte ich wütende Stimmen. Sogleich erkannte ich den tiefen Bass meines Vaters, der wohl wieder tobte. Ich atmete tief durch und öffnete die knarrende, verwitterte Eichentür und trat ein.

Obwohl noch früh am Nachmittag, herrschte in der Küche bereits Dunkelheit. Die wenigen Fenster waren sehr klein und ließen auch an hellen Sommertagen nur spärlich Sonne herein. An den Abenden wurde ab und zu ein Feuer entzündet, welches ein wenig mehr Licht spendete, doch dies auch nur in sehr kalten Nächten. Kerzen kannten wir damals nur vom Hören sagen, da Wachs für arme Leute unerschwinglich war. Zur Beleuchtung verwendeten wir daher Kienholz, aus dem dünne Späne geschnitten wurden, damit es länger reichte. Ich mochte den frischen Geruch des Harzes, aber als Lichtquelle gaben die krummen Stängel natürlich niemals so viel her, wie etwa Holz.

Aber der Wald gehörte der Herrschaft, und der Vogt wachte misstrauisch darüber, dass auch niemand sich an dessen Eigentum vergriff. So mussten viele Familien im Winter frieren, oder aber Mittel und Wege finden, die an versteckten Waldwegen patrouillierenden Schergen des Herzogs auszutricksen. Da sich unser Leben jedoch tagein, tagaus auf den Feldern abspielte, hatten wir uns schon von Kindheit an, an die düstere Dunkelheit der Räume gewöhnt.

Jetzt in diesem Moment aber fand ich es beklemmend.

Der Vater stand mit dem Rücken zum Fenster und blickte mich an, als ich vorsichtig hereinkam. Meine Mutter saß am Tisch und hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen. Markus und Franziska hockten beide in einer Ecke und gaben keinen Laut von sich. Anscheinend war das erste Zornesgewitter des Vaters bereits vorüber und bang erwarteten sie nun die Strafpredigt für mich.

Er funkelte mich an. „Wo warst Du?“

Auf dem Weg hierher hatte ich mir einiges zurechtgelegt, doch als ich ihn so sah, schienen alle Ausreden plötzlich wie weggeblasen. Erst schluckte ich beim Anblick seines roten Gesichtes, doch dann wurde ich selbst wütend. Was bildete er sich eigentlich ein? Ich hatte einem Menschen das Leben gerettet. Dazu noch einem feinen Herrn. Warum sollte ich mich jetzt also anschreien oder verprügeln lassen?

Meine Angst wich und ich sah ihn angestrengt an. „Ich komme vom Schloss“.

Er stutzte etwas, wohl, weil er mehr Unterwürfigkeit und Reue für mein Tun erwartet hatte.

„Ja, das weiß ich von Deinem Bruder. Aber was hast Du Dir dabei gedacht? Kannst Du nie das tun, was man Dir sagt? Musst Du immer Deinen Schädel durchsetzen?

Ich unterbrach sein immer heiser werdendes Gebrüll ärgerlich. „Was soll das denn heißen? Was willst Du denn ständig nur von mir? Ich habe jemandem das Leben gerettet. Hörst Du! Ist das denn nichts wert?“

Sein Mund stand halb offen, als schien er nicht zu verstehen, was hier vor sich ging. „Vielleicht ist er ja reich und gibt mir etwas als Lohn.“ Und lauter brüllend fuhr ich fort, „denn hier habe ich ja nichts zu erwarten - außer Prügel!“

Ich war so zornig, dass sich meine Worte überschlugen, doch auch mein Vater war sprachlos, noch nie hatte ihm jemand aus der Familie widersprochen. Sein Gesicht nahm eine feuerrote Färbung an und schier fassungslos sah er zu meiner Mutter, die nur still vor sich hin weinte. Ohne ein weiteres Wort ging er zur Feuerstelle und zog seinen Holzknüppel, der sonst zum Wenden der Asche verwendet wurde, aus dem Stapel mit gesammelten Holzzweigen hervor. Er drehte sich um und kam langsam auf mich zu.

Ich mochte meinen Vater, er war zwar hart und manchmal auch jähzornig, doch beschränkte sich das auf wenige Momente, und so schnell er wütend werden konnte, so schnell legte sich sein Zorn auch wieder. Doch diesmal schien er sich nicht beruhigen zu können.

Doch ich konnte es auch nicht. Ich war nun fast fünfzehn und kein Kind mehr. Die jahrelange, harte Arbeit hatte meine Muskeln gestärkt.

Zwar konnte ich mich noch nicht als einen starken Mann bezeichnen, noch dazu war ich ja ziemlich mager, doch hatte ich schon eine stattliche Größe und bei den Raufereien mit den Nachbarsjungen bewies ich eine ausdauernde Zähigkeit.

Diesmal also wich ich nicht vor ihm zurück, sondern war vollkommen ruhig, als er den Stock zum Schlag erhob:

„Du wirst mich nicht schlagen, leg’ den Knüppel wieder zurück!“, stieß ich hervor.

Mein Vater sagte immer noch nichts, blieb aber wie angewurzelt stehen. Ich betrachtete ihn ruhig, er musste jetzt um die vierzig Jahre alt sein. Zeit seines Lebens hatte er hart schuften müssen und diese Jahre der Entbehrung hatten sich unwiederbringlich in ihm festgesetzt und ihn bereits vor der Zeit seiner Kräfte beraubt. Die Haare schon ergrauten, der Rücken gebeugt, konnte er mittlerweile nicht mehr gerade sitzen, da ihn die schwere Last des Tagwerks und der Mühen in Feld und Wald gebrochen hatte. Ein Bauer musste sich mit fünfzig schon als Greis betrachten, wobei es aber nur den wenigsten vergönnt war, dieses Alter zu erreichen. Eine Ausnahme bildete da meine Großmutter mit ihren gut sechzig Jahren und ich hatte schon von einigen aus der Stadt gehört, die sie deswegen als Hexe bezeichneten.

Mein Vater ließ den Prügel fallen und setzte sich schwer atmend an den Tisch. Wenn ich ihn so sah, geplagt von den Mühen und Sorgen des einfachen Bauernlebens, bereute ich meine harten Worte. Er quälte sich mehr schlecht als recht an jedem Tag ab, um seine Familie durchzubringen. Und sein einziger, brennender Wunsch war, dass sein ältester Sohn den Hof weiterführte und ihn im Alter versorgte. Da musste ich ihm als undankbares Kind vorkommen, doch ich fühlte nur den heißen Zorn in mir glühen, der eine Woge der Rebellion gegen all diese Ungerechtigkeit mit sich hervorspülte.

In den letzten Monaten gingen mir darüber hinaus des Öfteren verquere Gedanken durch den Kopf. Schon im letzten Sommer war ich den Kinderschuhen vollends entwachsen und nahm eine wichtige Rolle auf unserem Hof ein. Längst noch nicht so kräftig wie mein Vater, hatte ich bereits ein gutes Gespür für Tiere und eine fleißige Hand bei der Ernte.

Schritt für Schritt übernahm ich dabei die Rolle meines Vaters, obwohl mir immer mehr bewusstwurde, dass ich genau das überhaupt nicht wollte. Vielleicht waren meine Eltern deshalb so traurig, da sie merkten, dass ihr Sohn die ihm zugedachte, traditionelle Rolle nicht übernehmen wollte.

Ich trat an den Tisch und legte Mutter die Hand auf die Schulter.

„Warum weinst Du denn? Was habt ihr denn überhaupt, ich habe nichts Böses getan, sondern jemandem geholfen. Könnt ihr mir sagen, was daran falsch war?“

Mein Vater sah mich kummervoll an, seine Wut schien immer noch unterdrückt, als wollte er mich in jedem Moment angreifen, doch auf mich wirkte er nur noch traurig. Seine krummen Finger verkrampften sich ineinander, als er meinen Blick suchte.

“Was wäre denn gewesen, wenn Dir etwas passiert wäre? Deine Mutter hat sich den ganzen Tag Sorgen gemacht. Du hättest umgebracht werden können! Und wofür?“

Er holte Luft, um sich nicht zu verschlucken.

„Für die Händel der Adligen, die uns Bauersleute nur aussaugen wie die Zecken“.

Seine Worte überschlugen sich nahezu, doch schien sich sein Ärger Gott sei Dank nicht mehr gegen mich zu richten.

„Ja, wir zahlen Steuern, und selbst wenn wir vor Not nichts haben, müssen wir Frondienste leisten. Weißt Du denn nicht mehr, wie wir letztes Jahr fast fünf Tage die Woche nur für den Vogt geschuftet haben? Und was war unser Lohn? Was hat er gleich wiedergesagt: Gut gearbeitet, Melcher. Na, dann bis zum nächsten Jahr, da wird die Steuer wohl etwas höher ausfallen.

Er schüttelte so heftig den Kopf, dass ihm seine spärlichen Haare wirr in die Stirn fielen. „Und für so was lässt Du Dich umbringen? Wir Bauern haben mit solchen Leuten nichts zu schaffen, versteh’, dass doch endlich.“

Ich senkte den Kopf und schwieg. Sie hatten sich Sorgen um mich gemacht, doch ich war taub für ihre Worte gewesen. Aber in diesem Moment erkannte ich das nicht, sondern hielt ihre Ängste nur für die angeborene bäuerliche Furcht vor der Obrigkeit. Ich selbst war hungrig. Hungrig nicht nur nach ordentlichem Essen, sondern nach Ruhm, Anerkennung und Reichtum.

Ihre Worte erreichten mich nicht. Ich drehte mich um und ging wortlos nach draußen.

Was sollte ich noch mehr streiten, sie verstanden mich doch nicht. Ich trat auf den Hof hinaus und setzte mich neben das Gartentor. Es war immer noch sehr heiß und in die wohltuende Stille hinein hörte ich Bienen summen und zwitschernde Vögel. Was war das nur für ein ungerechtes Dasein? Hier draußen blühte das Leben in den prächtigsten Farben, und drinnen herrschten nur Finsternis und Gram.

Ich ging hinaus auf die anliegende Wiese und legte mich etwas weiter ins weiche Gras. Während ich an einem Grashalm kaute und in den wolkenlosen, blauen Himmel starrte, raschelte es plötzlich neben mir. Ich blickte kurz um und sah Markus, der sich neben mich auf den stoppligen Boden fallen ließ.

Er sagte eine Weile nichts, sondern riss ebenfalls einen der frischen, grünen Halme ab.

Nach einiger Zeit zupfte er mich am Ärmel und sagte:

„Warum müsst ihr euch denn immer streiten? Wir haben doch auch schon so Sorgen genug. Was hast Du denn immer für Hirngespinste?“ Er klang ziemlich traurig.

Ich schaute Markus an und wusste, dass ihn diese laufenden Streitigkeiten zwischen den Eltern und mir belasteten, doch milderte das nicht meinen Zorn.

„Sie wollen mich einfach nicht verstehen. Ich bin eben kein Kind mehr, und dennoch haben sie ständig etwas an mir auszusetzen, besonders Vater. Ich will mich nicht mein Leben lang als Bauer auf fremden Feldern abplagen, aber das wollen sie einfach nicht wahrhaben!“

Meine Stimme überschlug sich fast und ich geriet wieder in Rage.

Was bildeten sie sich ein? Ich rettete jemanden aus höchster Not und dafür sollte ich auch noch bestraft werden. Markus antwortete mir ruhig. Er war ein braver Junge und nie habe ich ihn über Vater schlecht reden hören.

“Aber Tobias, wir sind doch schon immer Bauern gewesen. Was für ein anderes Leben soll es denn für uns geben? Mutter sagt doch immer, dass dem Adel und der Kirche alles gehört. Wir sind eben zum Bestellen der Felder da.“

Er war ziemlich ratlos ob meines Ausbruchs, doch hatte er nicht Recht. Was gingen mir nur für wirre Gedanken durch den Kopf. Was sollte denn sonst aus mir werden als ein wackererer Landmann?

Nahezu der gesamte Grund entlang der Donau gehörte dem Herzog und anderen Adligen. Dazu besaß die Kirche noch einiges an fruchtbarem Land. Nur wenige Bauern hatten es über Generationen geschafft, so viel eigenes Land anzuhäufen, um nicht mehr abhängig zu sein. Die meisten lebten so wie meine Familie, entweder auf gepachtetem Land oder sie konnten eine winzige Scholle ihr Eigen nennen. Doch nahezu alle mussten für den hiesigen Landvogt, den Vertreter des Herzogs, einige Tage in der Woche arbeiten.

Diese Last war in den letzten Jahren mehr geworden. Allein mein Vater hatte fünf Tage die Woche auf den Ländereien des Herzogs zu arbeiten, nur die restliche Zeit blieb für das eigene Land. Zu wenig, um ordentlich davon leben zu können. Als sein Erstgeborener würde diese Verantwortung dann auf mich übergehen. Ein hartes Los, aber immer noch besser als das meines Bruders, der sich als der jüngere anderswo durchschlagen musste, oder wie meine Schwester, die vielleicht mit irgendeinem alten Bauern verkuppelt wurde.

Vielleicht konnte mich darum mein Bruder nicht verstehen, da ich doch das vermeintlich bessere Los gezogen hatte. Für mich war das jedoch kein Trost.

Markus war aufgestanden und weckte mich aus meinen düsteren Gedanken, indem er mir herzhaft lachend in die Seite trat und vorschlug.

„Komm’, denk’ nicht so viel, heute ist so ein schöner Tag. Lass uns lieber runter zum Teich gehen und eine Runde schwimmen.“

Die erste gute Idee an diesem Tag.

Ich stand auf, klopfte mir das Gras von der Hose und stürzte mich dann auf meinen verdutzten Bruder. Ich warf ihn zu Boden und wir wälzten uns ausgelassen in der Wiese.

Nach einigem Herumtollen liefen wir zum Teich und sprangen übermütig hinein. Es war schon spät am Nachmittag und das Wasser herrlich kühl. Nach einem heißen Tag und vielen Sorgen war das jetzt das Beste, was ich mir wünschen konnte. Wir konnten beide gut schwimmen, was insofern ungewöhnlich war, als die Eltern panische Angst vor dem Wasser hatten. Aber unser Onkel hatte uns schon als Kinder mit hier herausgenommen und das Schwimmen beigebracht.

Nach einer guten halben Stunde im Wasser kletterten wir patschnass, aber glücklich wieder ans Ufer.

Ich ließ mich an der Böschung in das hohe Schilfgras neben meinen Kleidern fallen und döste vor mich hin. Mein Bruder lag neben mir und murmelte träge:

„Du Tobias, was würdest Du denn werden wollen, wenn nicht ein Bauer?“

„Am liebsten wäre ich Soldat und könnte in den Krieg gegen die Türken ziehen. Ja, das wäre mein Leben, endlich frei sein und die Welt sehen.“

Ich sah mich schon als strahlenden Helden auf die Heiden zureiten.

„Das möchte ich auch, können wir da nicht zusammen gehen? Wir beide gegen die, wie sagte Onkel Franz immer, Muselmanen?“

So verträumten wir beide den Rest des Nachmittags, genossen das herrliche Wetter und waren für kurze Zeit glücklich bei unseren Planungen, gemeinsam Abenteuer zu erleben.

Erst als es bereits dämmerte, machten wir uns auf den Heimweg. In der Küche brannte noch Feuer und wir schlichen uns ins Haus. Einfach ins Bett stehlen, konnten wir uns nicht, da wir ja direkt durch den Hauptraum mussten.

Wir traten in die Stube und gingen zum Tisch. Vater, Mutter und Franziska hatten ihr Abendmahl, Hafergrütze, bereits eingenommen und für uns noch zwei Teller davon übriggelassen. Die Stimmung war eisig, doch nicht mehr so aggressiv wie heute Nachmittag. Wir aßen still unser Abendbrot und waren froh, dass niemand mehr reden wollte. Mein Vater blieb kurz angebunden, gab uns unser Tagwerk für morgen auf und schlurfte zu Bett. Die Mutter löschte noch das Feuer, strich mir mit der Hand noch über die Haare und wünschte uns eine gute Nacht. Meine beiden Geschwister und ich blieben noch sitzen. Mein Teller mit Grütze war schnell leer, zu schnell, doch leider gab es keinen Nachschlag mehr. Ich leckte meinen groben hölzernen Löffel ab und lehnte mich zurück. Meine Schwester Franziska saß mir gegenüber und funkelte mich an.

„Wo seid ihr denn gewesen? Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum nehmt ihr mich eigentlich nie mit?“

Markus zwickte sie in den Arm und höhnte, „wenn wir Männer unterwegs sind, können wir keine Kinder dabei gebrauchen. Ihr stört doch nur.“

Franziska zog ihn am Ärmel und fauchte, „ja, ja, aber Deine Arbeit im Stall, die kann ich schon machen, da störe ich wohl nicht, oder?“

So keiften wir noch eine ganze Weile und gingen dann aber auch erschöpft ins Bett. Die Aufregungen des Tages forderten ihren Tribut und morgen ging es wieder mit den Hühnern aus den Federn.

So vergingen die Tage und Nächte in ihrem gleichen Rhythmus und wir brachten die Sommerernte diesmal schnell und zügig ein. Neben der Gerste bauten wir auch Flachs an, der für uns ein wichtiges Element der Selbstversorgung war. Flachsanbau ist ein hartes Stück Arbeit, da der Leinsamen sehr gut bearbeitet werden muss. Der Gerstenanbau erwies sich da als vergleichsweise einfach. Der Leinsamen muss sehr eng und dicht gesät werden, damit die Stängel möglichst ohne Seitentriebe wachsen konnten.

Das schlimmste war jedoch, das Unkraut zu bekämpfen. Das war die Aufgabe meiner Geschwister und mir. Da die Stängel sehr anfällig sind, darf auf dem Feld kein Unkraut wachsen. Von der Saat bis zur Ernte im Juli stapften wir barfuß durch das blaue Blütenmeer und fingen uns dabei unzählige Stiche und Schnitte von Pflanzen und Insekten ein. Wenn die Ernte reif war, wurden die Pflanzen mit der Hand gezogen und meistens auf dem Acker zum Trocknen gelassen. Das Stroh musste dann von den Fasern abgebrochen und mit einem Schwingscheit getrennt werden. Die abfallenden kurzen Flachsfasern verarbeiteten wir anschließend zu Sackleinen oder Stricken. Der Flachs wurde dann gekämmt und zu einem Zopf gedreht. Zum Trocknen und zum Schutz vor Ungeziefer legten wir die Flachszöpfe in Fässer und Truhen.

Im Winter konnte der Flachs dann zu Garn gesponnen werden. Wir hatten hierfür ein Spinnrad, welches in der Stube stand und den ganzen Winter über betrieben wurde. Meine Mutter und auch schon meine Schwester beherrschten diese Arbeit. Wenn das Garn hergestellt war brachten wir dieses zum Weber, meist jedoch kam dieser bereits vorher und ließ es von seinen Knechten abholen. Für diese ganzen Mühen erhielten wir ein paar Kreuzer, mit denen meine Mutter wiederum am Markt etwas kaufte. Fiel der Lohn etwas höher aus, und meine Geschwister und ich hatten fleißig gearbeitet, durften wir uns manchmal sogar eine Belohnung aussuchen. Meine Mutter beschwor uns dann aber, nur ja nichts dem Vater zu sagen, da dieser dafür kein Verständnis zeigte. Er kannte nur die Arbeit und fand es ausreichend, wenn wir jeden Abend etwas zu Essen und ein Dach über dem Kopf bekamen.

Einige Tage später, draußen war es bereits dunkel, klopfte es an der Türe. Wir waren wieder einmal lange auf dem Feld gewesen und allesamt sehr müde. Ich erschrak, denn nach der sechsten Abendstunde bekamen wir eigentlich nie Besuch und die Angst vor Räubern war allgegenwärtig, vor allem nach dem Vorfall mit dem Fremden.

„Wer da?“ Rief mein Vater und ging sachte zur Tür, ohne seinen Holzprügel zu vergessen.

„Macht auf! Ich bin ein Diener der Herrschaft!“, kam die Antwort unwirsch zurück.

Mein Vater öffnete nun rasch und wir spähten gespannt nach draußen. Eine große Gestalt mit einem langen Mantel stapfte herein. Er hatte einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf und an seiner Seite hing ein langer Säbel. Ich atmete auf, als ich das Gesicht erkannte, hatte ich doch vor einigen Tagen seinem Herrn beigestanden. Es war Korbinian, der Kutscher des fremden Adligen. Er nahm seinen Hut ab und setzte sich ungestüm auf unsere Bank neben der Feuerstelle. „Das tut gut, endlich mal die Beine auszustrecken“, murmelte er und blickte blinzelnd in unsere überraschten Gesichter.

Meine Eltern sahen sich nur verwirrt an, doch mein Vater gewann sehr schnell wieder seine Fassung. Er war nur ein armer Landmann, aber auch er hatte seinen Stolz.

„Wer seid Ihr und was wollt Ihr zu so später Stunde? Wir haben nichts offen bei dem Vogt!“, ließ er vernehmen und baute sich vor dem Kutscher auf. Meine Mutter sah ängstlich von einem zum anderen, verhieß doch ein Besuch eines Bediensteten des Hofes selten Gutes. Korbinian sah sich abschätzig um und lächelte vor sich hin. Er war ein vierschrötiger Kerl, groß und kräftig und überragte meinen Vater um eine halbe Haupteslänge.

„Nur ruhig guter Mann, ich will nichts von Euch. Ich bin wegen dem da hinten hier.“ Seine schwielige Hand zeigte auf mich und alle Köpfe drehten sich in meine Richtung.

Meine Mutter legte ihren Arm schnell um meine Schulter und rief ihm zornig entgegen. „Lasst’ meinen Buben in Frieden, er hat mit euer eins nichts zu schaffen!“

Korbinian genoss anscheinend die Bedrängnis, in die er unsere Familie gestürzt hatte, denn er grinste nur still in sich hinein.

„Nun sprecht schon, was führt Euch hierher? Und was wollt Ihr von meinem Jungen?“, herrschte mein Vater ihn an, nur mühsam seine Wut beherrschend. Der Kutscher räusperte sich und blickte mich starr an.

„Ich habe Befehl von meinem Herrn, Euren Sohn noch heute Abend zum Schloss zu bringen.“

Meine Mutter wimmerte „Euer Herr, wer ist das? Wir haben ihm doch nichts getan. Tobias, was wollen diese Leute von Dir?“

Ich wusste es selbst nicht und ein mulmiges Gefühl schlich mir durch den Magen. Weshalb holte mich der Adlige mitten in der Nacht aufs Schloss? Des Abends ging niemand gerne vor die Türe. Die schlimmen Jahre des Krieges waren noch nicht vergessen und die Angst vor Räubern nicht unbegründet, wie mein eigenes Erlebnis vor gut einer Woche zeigte. Dennoch war ich neugierig. Wenn der Vogt mich rufen ließ, war sicher schlimmes zu befürchten. Doch dem Adligen hatte ich geholfen und vielleicht wollte er sich ja doch erkenntlich zeigen? Ich blickte zu meinen Eltern, die betroffen dastanden und nickte dann dem Kutscher zu. Wahrscheinlich befürchteten sie das schlimmste. Jeder hier in der Gegend übertrat dann und wann eines der herzoglichen Gesetze, ohne dass dies jemand kümmerte, jedoch gab es Spione, die dem Vogt manche Tat anzeigten, um sich einen Judaspfennig Belohnung zu holen, wie mein Vater immer sagte.

Zudem konnte mich der Vogt sicherlich nicht leiden, da er in mir einen der Burschen vermutete, die immer wieder unerlaubt Brennholz im Wald des Herzogs schlugen. Sein Verdacht war nicht unbegründet.

Mir war es gleich, wir brauchten das Holz, um nicht zu erfrieren und das war mir Grund und Erlaubnis genug. Dennoch würde er jetzt kaum den Kutscher des Adligen schicken, um mich abzuholen.

Es konnte also nichts Negatives bedeuten, wenn man nach mir schickte. Ich stand auf und umarmte meine Mutter.

„Beruhige Dich, es wird schon nichts Böses sein, ich bin sicher bald wieder hier.“

Mein Vater wollte mir den Weg verstellen, aber ich bedeutete ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Korbinian hatte uns schweigend beobachtet und erhob sich nun ebenfalls und folgte mir langsam nach draußen.

Es war schon fast Nacht und die Sonne war nur ganz tief als glutroter Ball in der Ferne zu sehen. Ich liebte diese warmen Sommernächte und ging, trotz des Verbotes meiner Eltern, gern noch nach dem Abendessen ein paar Schritte ums Haus. Zum Schloss war ich jedoch des Nachts noch nie gelaufen, da ich allem, was herzogliche Macht repräsentierte, lieber aus dem Weg ging.

Korbinian war merkwürdig stumm und sagte den ganzen Weg über kein Wort. Mir war immer noch bang vor dem, was auf mich warten würde, und so gingen wir zügig den Pfad hinauf. Oben sah ich in einigen Fenstern des imposanten Baus Lichter brennen. Der Vogt bewohnte einen Trakt des Schlosses mit seiner Familie und aß wohl gerade zu Abend. Ich hoffte inständig, dass er bei dem Gespräch nicht dabei wäre, denn vielleicht würde er mir wegen des Überfalls sogar noch etwas anhängen wollen.

Wir passierten nun das massive Schlosstor, das nur angelehnt war. Anscheinend hatte sich der Kutscher nicht die Mühe gemacht, jemandem von seinem abendlichen Besuch etwas mitzuteilen, denn im Hof war keine Wache zu sehen. Dieser Umstand kam mir etwas eigenartig vor, da es so aussah, als sollte niemand vom Auftrag des Kutschers erfahren.

Der Innenhof lag stockdunkel, nur oben am Rundgang sah ich ein paar Fackeln brennen. Wir nahmen den gleichen Weg wie beim letzten Mal, als ich geholfen hatte, den Adligen nach oben zu tragen.

Der Turmaufgang war nur schwach beleuchtet, und leise gingen wir die Treppen nach oben bis in das zweite Stockwerk. Korbinian klopfte vorsichtig an die Tür, die ich als Zugang zu den Gemächern seines Herrn kannte.

„Herein!“, entgegnete eine mir bekannte Stimme. Ich spürte an meinen kalten Händen die steigende Nervosität, als wir in die Stube eintraten. Es waren zwei große Räume, die fließend ineinander übergingen. In dem neben liegenden, kleineren davon erkannte ich das große Bett und einige Reiseutensilien des Adligen wieder. Der Wohnraum, in dem wir jetzt standen, machte auf mich einen riesenhaften Eindruck.

Ich drehte meinen Kopf und überlegte, dass allein dieser Raum doppelt so groß wie unser ganzes Haus sein musste.

Korbinian riss mir meine Mütze vom Kopf und warf sie zu Boden. „Senk das Haupt, wenn Dich mein Herr anspricht!“

Ich konnte nur den Herrn gar nicht sehen, da dieser in einem toten Winkel stand und aus dem Fenster in den Hof starrte. Uns den Rücken zukehrend, vermochte ich lediglich den ungefähren Umriss seiner Gestalt zu erkennen, auf der der Widerschein der Flammen aus dem riesigen Kamin unruhig flackerte.

Er hatte sich noch immer nicht umgedreht und flüsterte in Richtung des Fensters, „danke Korbinian, Du kannst jetzt gehen.“

Kurz nickend, machte Korbinian kehrt und ging zur Tür. Ich hörte das leise Knirschen, als sich die schwere Eichentür schloss.

Der Edelmann drehte sich nun um und kam langsam auf mich zu. Ich hatte die Hände in einander verschränkt und blickte starr auf meine Wollmütze, die vor mir auf dem Boden lag. Ich wagte nicht, die Augen zu erheben.

„Schau’ mich an, Bursche, wenn ich mit Dir rede!“ Fuhr er mich brüsk an.

Nur zögernd sah ich auf. Er war nahezu so groß wie ich, musste jedoch einiges jünger sein als ich mir bei unserem ersten Treffen gedacht hatte, vielleicht gegen dreißig Jahre alt. Gekleidet war er in eine herrliche Uniform, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, da an diesem Abend zum ersten Mal ein bayerischer Offizier vor mir stand.

Es war eine blaue Livree, mit weißen und schwarzen Seidenstoffen ausgeputzt und silbernen Gallonen eingefasst. Rotsamtene Aufschläge vervollkommneten die Ärmel. Auf dem massigen Schreibtisch, auf den er sich mit einer Hand abstützte, lag sein Hut. Dieser war mit weißen Federn geschmückt und die Krempe besäumten rote Bänder. An seiner Seite hing ein gerader Degen an einer ebenfalls Silber galonierten Kuppel. Auch sein Leibrock war von diesem schönen blauen Tuch, seine Strümpfe jedoch von einem strahlenden Weiß, wie ich es noch nie gesehen hatte. Was aber natürlich kein Wunder war, denn was hatte ich damals schon gesehen. Er musste bemerkt haben, dass ich ihn ziemlich ungeniert betrachtete, so dass er mich wieder zurechtwies:

„Was starrst Du mich so an? Hast Du noch nie einen Mann von Rang gesehen?“

Ich brachte nur ein Stottern heraus. „Nein, Herr, doch natürlich Herr. Den Vogt und...“

Er unterbrach mich mit einer fahrigen Bewegung:

„Der Vogt, von Rang? Von wegen! Aber gut, das gehört nicht hierher. Kommen wir nun zu Dir. Kannst Du Dir vorstellen, weshalb ich Dich kommen ließ?“

Er schaute mir tief in die Augen und sein durchdringender Blick schien direkt in meine Seele reichen zu wollen.

„Nein Herr, ich weiß es nicht. Euer Kutscher sagte mir nichts.“ Er begann nun langsam auf und ab zu gehen und schaute mich dabei von oben bis unten an.

„Gut, er war ja auch nicht unterrichtet. Also will ich Dich nicht länger auf die Folter spannen.“ Er blieb stehen und funkelte mich an.

„Kennst Du meinen Namen?“

„Nein Herr, ich weiß nur, dass Ihr aus Bayern seid, aber sonst nichts weiter.“

Er setzte sich nun auf den Schreibtisch und beobachtete mich abschätzend. „Ich bin Anton Graf von Locatelli, Adjutant im Generalstab seiner Durchlaucht des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern.“ Ich musste höllisch aufpassen, um auch jedes einzelne Wort seines Titels zu verstehen.

„Ich bin auf direktem Wege nach Ungarn zum Kriegsschauplatz. Durch diesen Überfall hat sich meine Abreise verzögert, was wahrscheinlich im Interesse dieses Gesindels war.“

Er hielt kurz inne und überlegte, ob er weitererzählen sollte, doch dann schien ich ihm wohl zu unbedeutend, als dass man die Preisgabe seiner geheimen Befehle fürchten müsse. Er trat auf mich zu und blieb kurz vor mir stehen. Dann griff er unter mein Kinn und drehte meinen Kopf. Ich fühlte mich unangenehm begutachtet, wie ein Pferd, dessen Alter man anhand der Zähne ermittelte. Er hielt so abrupt inne, wie er begonnen hatte und schritt wieder auf und ab, als schien er mit sich Zwiesprache halten zu wollen.

„Sag’ mir eines, Junge, wie kommt es, dass Du derart gut schießen kannst? Ich habe noch niemanden in Deinem Alter gesehen, der so gut mit der Flinte umgeht. Und dazu für einen Bauern, dessen Fähigkeiten sich eher im Dreschflegelschwingen erschöpfen.“

Das erheiterte ihn derart, dass sich seine Miene zu einem freundlichen Lächeln verzog, das ihn unbestreitbar angenehmer aussehen ließ. Schnell fing er sich und wurde wieder ernst. „Nun denn, erzähl’ mir, von wem ein Landmann solche Fertigkeit erlernt hat und wage es nicht, mich anzulügen.“

Darauf hätte er mich nicht erst hinzuweisen brauchen, ohnehin musste ich mich sammeln, um einen klaren Gedanken fassen zu können: