8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Pfarrer Bernd Zimmermann möchte mit diesem Buch über sein Leben ein Zeichen setzen, an seinem Beispiel zeigen, dass die meisten Priester rechtschaffene Menschen sind, die den Glauben mit voller Überzeugung leben – das ist nach seiner Erfahrung die Mehrheit, nicht diejenigen, die kleine Seelen peinigen und Kinder missbrauchen. Zu Themen wie Missbrauch, Frauenordination und Zölibat hat er eine klare Meinung. Der Seelsorger erzählt von Zeiten der Angst und vom Druck, den er schon als kleiner Junge im Internat aushalten musste. Der Pfarrer berichtet von seiner Kindheit in Stühlingen, harten Jahren im Internat der Steyler Missionare, Begegnungen in St. Wendel, seiner engagierten Tätigkeit als Lehrer am Gymnasium, der zarten, unschuldigen Liebe zu einer Frau, der er seine große Selbstlosigkeit zuteilwerden ließ, und schließlich geht es in diesem Buch um einen großen Schritt, den er nach langer Überlegung wagte: Den Austritt aus dem Orden und seinen Weg bis zur Erfüllung seines Kindheitstraums - Pfarrer zu werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Der Schildkröten-Pfarrer

Bernd Zimmermann – ein Leben für Jesus, Mensch und Natur

Gerald Edinger

© 2023 Gerald Edinger

Coverdesign von: Jasmin Geiger

(https://www.designmanufaktur-wehr.de/impressum)

Bilder: Privatarchiv Bernd Zimmermann

Cover Gerald Edinger

Insel Mainau Gerald Edinger

ISBN Softcover: 978-3-347-96414-3

ISBN Hardcover: 978-3-347-96415-0

ISBN E-Book: 978-3-347-96416-7

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Widmung

Dieses Buch über mein Leben widme ich meinen christlichen Vorfahren, insbesondere meinen Eltern, Tante Sofie und meinem Bruder Franz sowie allen, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben.

Inhalt

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Vorwort

Wurzeln

Kindheit

Internat und Gymnasium

Noviziat (Philosophie‚Theologie‚Pmktikum)

Priesterweihe und Primiz

Student und Lehrer

Pfarrer

Bauen und Glocken

Mainau

Reisen

Freunde

Anerkennung

Jubiläen

Krankheiten

Ansichten

Abschied

Pensionär

Sterben und Tod

Gedanken und Gedichte

Stationen

Bilderbuch

Nachwort

Danksagung

Der Autor

Der Schildkrötenpfarrer

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Widmung

Vorwort

Der Autor

Der Schildkrötenpfarrer

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Vorwort

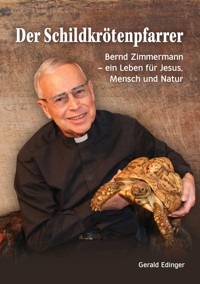

Der Schreiber dieses Buches lernte Pfarrer Bernd Zimmermann als intellektuellen Mann kennen, der sich trotz seines enormen Schatzes an Wissen und Erfahrung immer bescheiden, sogar zurückhaltend gibt. Er ist nicht nur mit ganzer Hingabe Priester, er liebt auch Musik. Davon zeugen ein Klavier unter dem Fenstersims seines Wohnzimmers, die Gitarre an der Wand und sein Harmonium, das auf dem Speicher im Hause seines Bruders verwahrt wird. In diesem Haus genießt er seinen Ruhestand, fernab von der Alltagshektik und der großen Verantwortung eines Seelsorgers und Pfarrers. Im Gespräch mit mir nimmt er sich oft zurück, bricht mitten im Satz ab, lässt Raum in seinen Worten „zwischen den Zeilen“ zu lesen, seine Aussagen zu interpretieren. Immer wenn er es für notwendig erachtet, zeigt er Haltung, macht seinen Standpunkt mit klaren Sätzen deutlich.

Noch immer plagt uns alle die Pandemie, wir sitzen mit FFP2-Masken in seinem Wohnzimmer, ein wenig ist die Szenerie irritierend. Wenn der Pfarrer aber mit seinen Erzählungen beginnt, sind diese weißen Hüllen über Mund und Nase bald vergessen. Ich lernte Pfarrer Bernd Zimmermann als gebildeten, belesenen und musischen Menschen kennen, dessen innigster Wunsch seit frühester Kindheit war, Pfarrer zu werden. Er kann heute nicht mehr sagen, wann dieser Entschluss in ihm reifte: „Ich wollte das schon immer werden.“ Wenn er diesen Satz mit Nachdruck sagt, lässt das keine Zweifel an seiner Überzeugung zu. Auf verschlungenen Wegen und nach manchen Rückschlägen hat er sein Ziel schließlich erreicht.

Wer die Treppe zur Wohnung von Pfarrer Bernd Zimmermann hinaufsteigt, sieht an den Wänden Bilder von Orten, die seinen Lebensweg markierten. Unter der Türklingel ist ein Schild angebracht, dass unmissverständlich klarmacht, dass in dieser Wohnung der „Schildkrötenpfarrer“ mit seiner Reptilien-Familie lebt: „Hier begrüßen Familie Schildi und Pfarrer Zimmermann“. Beim Betreten der Wohnung wird sofort klar, dass hier ein belesener Mann lebt, der seinen Horizont zudem durch Reisen erweiterte und dem die Weltkirche ein großes Anliegen ist. Schriftstücke, Urkunden, Tagebücher, Fotoalben und viele Videoaufnahmen zeugen von einem erfüllten Leben mit Höhen und Tiefen, guten und schweren Zeiten. Geprägt war sein Leben in allem, was er tat, vom Glauben an Gott.

Nach der Biografie über einen ehemaligen Drogenabhängigen schrieb ich nun also dieses Buch über das Leben eines Priesters. Passt das zusammen? Auf den ersten Blick nicht, auf den zweiten schon. Der Junkie fand nach 25 Jahren durch „ein Wunder“ den Weg aus der Drogenhölle – dieses Wunder heißt Jesus Christus. Der Erlöser spielt auch im Leben von Pfarrer Bernd Zimmermann die zentrale Rolle. Ein weiterer, vielleicht noch entscheidenderer Grund, diese Geschichte aufzuschreiben, war für mich: Schon als Journalist haben mich immer die Menschen hinter der Story interessiert. Anders ist bei meinen Büchern nur, dass nicht ich auf die Menschen zugehe und unbedingt ihre Lebensgeschichte aufschreiben möchte, die Menschen kommen auf mich zu, weil ich Artikel über sie verfasst habe, die ihnen offenbar gefielen. Mich hat diese Geschichte des Pfarrers interessiert, weil gerade ziemlich viel auf die Kirche und ihre Vertreter einstürzt. Stimmt das alles, was geredet und geschrieben wird? Sind alle Priester so, treiben alle Missbrauch, sind alles Vertuscher? Gibt es Ausnahmefälle oder sind diese Ausnahmen eventuell sogar die Mehrzahl, – also redliche Menschen, die mit dem ganzen Herzen ihre Berufung erfüllen? Pfarrer Bernd Zimmermann möchte mit seiner Biografie ein Zeichen setzen, an seinem Beispiel zeigen, dass die meisten Priester rechtschaffene Menschen sind, die den Glauben mit voller Überzeugung leben – das ist aus seiner Erfahrung heraus die Mehrheit, nicht diejenigen, die kleine Seelen peinigen und Kinder missbrauchen. Zu Themen wie Missbrauch, Frauenordination und Zölibat hat er eine klare Meinung.

Der Seelsorger erzählt erst zögernd und zurückhaltend, später offen von Zeiten der Angst und vom Druck, den er schon als kleiner Junge im Internat aushalten musste. Manchmal streckte er, fast wie eine Schildkröte forsch seinen Kopf heraus, erzählt frei, wie er Begegnungen erlebte und was er dabei empfunden hat, dann zieht er sich wieder in seinen Panzer zurück. Bernd Zimmermann berichtet von seiner Kindheit in Stühlingen, harten Jahren im Internat der Steyler Missionare, Begegnungen in St. Wendel, seiner engagierten Tätigkeit als Lehrer am Gymnasium, der zarten, unschuldigen Liebe zu einer Frau, der er seine große Selbstlosigkeit zuteilwerden ließ, und schließlich geht es in diesem Buch um einen großen Schritt, den er nach langer Überlegung wagte: Den Austritt aus dem Orden und seinen Weg bis zur Erfüllung seines Kindheitstraums. Bilder, Fotoalben, eine Fülle von Unterlagen, CDs, die seinen Lebensweg dokumentieren, dienten als Grundlage für diese Biografie.

Heute lebt er in der alten Heimat im Wutachtal, am Fuße des Hohenlupfen. Hier kann er sich seinen Schildkröten widmen, die ein eigenes Zimmer bewohnen. Diese Mitbewohner brachten ihm den Namen „Der Schildkrötenpfarrer“ ein, mir kam dabei die Idee zum Buchtitel. Auch jenseits der 80 Jahre hilft er in der Seelsorgeeinheit, wo er kann. Ob heilige Messen oder Gottesdienste im Seniorenheim – wenn er gebraucht wird, ist er da, so wie immer in seinem langen Leben. Er selbst sieht sich „als Mann für Notfälle“, der immer dann eine Aufgabe übernahm, wenn seine Dienste gefragt waren. In diesem Buch erzählt Bernd Zimmermann aus seinem spannenden, teils entbehrungsreichen und niemals langweiligen Dasein und von seinen Reisen, die ihn nach Nord- und Südamerika, China und in viele weitere Länder führten. Sein Bruder Franz schlug einen ganz anderen Weg ein, er wurde Bankkaufmann! Ein wenig Traurigkeit legte sich über die Stimmung in seinem Wohnzimmer, als er zu mir sagte: „Wenn mein Bruder und ich nicht mehr leben, ist unsere Familiengeschichte zu Ende …“.

Wurzeln

Die Wurzeln von Bernd Zimmermann gehen bis ins Jahr 1875 zurück, soweit reichen jedenfalls seine eigenen Aufzeichnungen. Weil der Vater von Bernds Papa Wilhelm schon 1917 bei einem nicht näher beschrieben Unglück starb, wurden die fünf Söhne von ihrer Mutter Theresia, eine geborene Ebner, und Großmutter Magdalena erzogen. Das Elternhaus der Zimmermanns stand in Buch bei Albbruck. Als der Vater der fünf Brüder, ein leidenschaftlicher Jägersmann, ums Leben gekommen war, sah sich die Familie gezwungen, ohne ihren Ernährer auskommen. Die Zimmerei mit Schreinerei musste nach dem Tod von Wilhelms Vater aufgegeben werden, das hätte die Frau mit ihren fünf Kindern kaum geschafft. Was ihr blieb, war ein kleiner Bauernhof in Buch. Die Kühe gaben Milch, die Hühner sorgten für frische Eier, dazu gab es noch Schweine. Mutter Theresia führte mit den Kindern und der Großmutter die kleine Landwirtschaft. Dieses harte Leben machte die fünffache Mutter zu einer energischen, unbeugsamen Frau, die „selbst von ihren Schwiegertöchtern und den Enkeln nicht richtig gemocht wurde“, weiß Bernd aus Erzählungen in seiner Familie.

Die Schule befand sich im Dorf, zur Kirche musste die Familie hingegen die zweieinhalb Kilometer ins benachbarte Birndorf laufen. Religion spielte in jener Zeit in den meisten Familien und der Dorfgemeinschaft eine zentrale Rolle. „Die Autoritäten im Dorf waren der Lehrer und der Pfarrer Emil Mathias Menges“, heißt es in einem Kalender, den Bernd zum 85.

Geburtstag seines Vaters mit alten Bildern und Erinnerungen in Handarbeit anfertigte. Der Pfarrer habe die Pfarrei in Birndorf mit „Macht und Gewalt“ geführt.

Wilhelms ältester Bruder Bernhard (*1907) wurde nicht einmal 23 Jahre alt, der zwei Jahre ältere Adolf (*1909) starb 1968, Otto (*1913) kam im April 1945 im Zweiten Weltkrieg bei einem Gefecht in Serbien ums Leben. Franz (*1916) wurde nach dem Krieg Priester im Orden der Steyler Missionare. Er sollte eines von Bernds Vorbildern werden, die seinen Wunsch, Pfarrer zu werden, beförderten, ohne ihn zu drängen.

Wilhelm Zimmermann absolvierte nach der Schule eine Zeitungs- und Schriftsetzer-Lehre. Fünf Jahre (bis 1930) war er bei der damaligen Zeitschrift der Zentrumspartei, dem „Tagblatt vom Oberrhein“, angestellt. Danach wechselte er auf die andere Rheinseite, belegte in der Schweiz kaufmännische Kurse und kam 1932 für zwei Jahre an den Bodensee, wo er für die „Deutsche Bodensee-Zeitung“ in Konstanz arbeitete – eine katholische Tageszeitung, die es später im sogenannten „Dritten Reich“ schwer hatte, zu überleben. Die Pressefreiheit wurde von den Nationalsozialisten abgeschafft, die Gleichschaltung der Presse angeordnet. Seine Wohnung hatte Wilhelm in der Allmansdorfer Straße, in der Nähe des heutigen Klinikzentrums.

Sein Bruder Franz war der Liebling der Mutter. Er wurde zur Wehrmacht eingezogen und musste in den Krieg ziehen. Franz wurde an der Ostfront schwer verwundet, – im Russlandfeldzug wurde sein rechter Arm durchschossen und war danach gelähmt. Mit dieser Kriegsverletzung kam er in die Heimat zurück. Sie sollte ihn in seinem weiteren Leben stark einschränken. Fast hätte sie seinen großen Lebenstraum, Priester zu werden, zunichtegemacht. Franz kam trotz seiner Behinderung in einem der wenigen Priesterseminare unter, die es im zweiten Weltkrieg noch gab. In Fulda bewohnte er ein Zimmer mit einem weiteren angehenden Priester, Marcel van de Hartert. Die beiden wurden enge Freunde, es entstand eine aufrichtige Beziehung, die sein Neffe Bernd und dessen Familie später fortsetzen sollten.

Der Steyler Orden wollte diesen Freund von Onkel Franz eigentlich nach Japan entsenden. Eine schwere Erkrankung verhinderte diese Pläne. Wegen dieser Krankheit gab es offenbar Bestrebungen des Ordens, Marcel van de Hartert für geisteskrank erklären zu lassen. „Das mit der Geisteskrankheit hat natürlich überhaupt nicht gestimmt“, zeigt sich Bernd empört über dieses Verhalten der Ordensbrüder. Im idyllischen Schwarzwald in St. Märgen, einem bekannten Luftkurort, konnte er sich erholen. Er wurde wieder gesund, bekam später die Pfarrei in Riedöschingen, heute ein Stadtteil von Blumberg. Auf van de Harterts Initiative hin wurden in den 1960er-Jahren Kontakte von seiner Pfarrgemeinde nach Indien geknüpft. Wegen dieser persönlichen Verbindungen wurde deutschen Familien die Adoption von indischen Waisenkindern ermöglicht, die dank der Vermittlung des Pfarrers in Deutschland eine neue Heimat fanden.

Die Familie von Bernds Mutter Anna lebte in Stühlingen. Vater Ferdinand Gantert (*1867 ⴕ 1940) und Mutter Kreszentia (geborene Kaiser *1865 ⴕ 1948) sowie die Töchter Frieda (*1897 ⴕ 1979), Marie (*1896 ⴕ 1976), Sofie (*1898 ⴕ 1980), Anna (*1906 ⴕ 1976) und Paula (*1910 ⴕ 1982). Der einzige Sohn Albert, starb „mit 18 Jahren in Calw an einer ansteckenden Krankheit“. Das war ein Tiefschlag für Bernds Großvater Ferdinand (*1867 ⴕ 1940). Am Ende seines Lebens war er gelähmt und musste von seiner Familie versorgt werden.

Obwohl Bernd ihn nicht mehr kennenlernte, weiß er über Ferdinand, von dem er seinen zweiten Vornamen bekam, dass er eine bekannte Persönlichkeit war. Er stammte aus Lausheim, zog aber bald nach Stühlingen, wo er als Güterhändler (heute würde man ihn als Makler bezeichnen) tätig war, damit viel Geld verdiente und ein wohlhabender Mann wurde. Ferdinand kaufte und verkaufte Gebäude mit der ausschließlichen Intention, alles einmal seinem einzigen Sohn Albert übergeben zu können. Ihm gehörten in Stühlingen viele Häuser. Auch das Bahnhofscasino, in dem Arbeiter wohnten, die die Bahngleise verlegten.

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg kam die Inflation und Ferdinand verlor den Glauben an die Zukunft. Der geliebte Sohn war tot, die Wirtschaft lag am Boden. Die Inflation von 1914 bis 1923 war bis dahin eine der tiefgreifendsten Geldentwertungen in der Geschichte. Ferdinand war deprimiert, der einzige Sohn war an einer ansteckenden Krankheit gestorben. Seine ganze Arbeit schien sinnlos, weil er sein Geschäft niemanden übergeben konnte. Er verkaufte alle seine Häuser, für die er aufgrund der galoppierenden Geldentwertung fast nichts mehr bekam. „Das schlechteste hat er behalten – das Bahnhofkasino in Stühlingen.“ In dieses heruntergekommene Anwesen, das vom Zerfall bedroht war, zog er mit seiner Familie ein, vom einstigen Reichtum war nicht viel übriggeblieben. Bernd entdeckte später auf dem Speicher eine Kiste voller Geldscheine – alles wertloses Papier.

Als junges Mädchen musste Anna schlimme Erfahrungen machen. Der Grund lag in ihrer Arbeitsstelle begründet. Die Arzthelferin wurde von ihrem Chef ständig belästigt. In seinen Aufzeichnungen schreibt Bernd: „Der Arzt wollte mit den Mädchen mehr Unfug treiben, wenn man das gut ausschmücken möchte.“ Die Flucht vor diesen Aufdringlichkeiten in ein Kloster schien für sie der folgerichtige Ausweg zu sein. Sie kam allerdings in einen strengen Orden, der den Novizinnen und Nonnen zahlreiche Buß- und Sühneübungen abverlangte. Anna musste auf einem kalten, unbeheizten Boden schlafen – sie wurde sterbenskrank. Ihre ältere Schwester Maria bekam das mit und fuhr schleunigst nach Belgien und holte sie aus diesem unwirtlichen Kloster, das für die junge Novizin aus den Wutachtal fast zum Grab geworden wäre. „Maria rettete ihr das Leben und holte sie nach Hause“, steht in dem Büchlein. Als sich die junge Frau wieder erholte, wurde sie Erzieherin im Haushalt eines Grafen von Neckarhausen. An diesem Ort betreute sie zwei Kinder der Grafenfamilie. Dort erging es ihr gut, später kehrte sie aber wieder nach Hause zu ihrer Familie zurück.

Als sich Wilhelm Zimmermann in der Zeit von 1935 bis 1940 um die Büroarbeit im Sägewerk seines Bruders Adolf in Tiefenstein kümmerte, lernte er auf einer seiner Reisen Familie Gantert in Stühlingen kennen. Die zweitjüngste Tochter der Familie Anna (*1906) ließ sein Herz höherschlagen. Dieses bildhübsche Mädchen ging dem jungen Burschen aus Buch nicht mehr aus dem Kopf. Aus der anfänglichen Verliebtheit wurde Liebe und die Verlobung des jungen Paares ließ nicht mehr lange auf sich warten.

Wilhelm und Anna heirateten am 14. November 1939 standesamtlich in Stühlingen, die kirchliche Trauung wurde in Birndorf gefeiert. In jenem Jahr also, als der Krieg nach Europa zurückkehrte. Am 1. September marschierte die deutsche Wehrmacht ohne Kriegserklärung in Polen ein. Dieses Datum markiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs, der bis zum 2. September 1945 dauern sollte. Das junge Ehepaar zog in das Elternhaus der Braut in der Bahnhofstraße ein. Damals keine ungewöhnliche Entscheidung für frisch vermählte Paare. Letztendlich galt es Geld zu sparen, da war der Einzug unter das Dach der Eltern und im anderen Fall der Schwiegereltern eher Regel als Ausnahme.

Wilhelm wurde 1941 zur Wehrmacht nach Berlin eingezogen, das junge Glück wurde getrennt. „Der 2. Weltkrieg belastet die kostbaren ersten Ehejahre“, heißt es in der Kalenderaufzeichnung. Wie oft in jenen Kriegstagen mussten sich Liebende einiges einfallen lassen, um sich zu sehen – wenigstens für ein paar Stunden. Anna Gantert reiste kurz entschlossen nach Berlin, um ihren Ehemann Wilhelm noch einmal zu treffen, in die Arme zu schließen und mit ihm eine romantische Nacht zu verbringen, bevor er in den Krieg zog. In dieser „schönen, beglückenden Nacht“ wurde Bernd im Hotel Adlon gezeugt. „Eigentlich bin ich ein Berliner“, merkt er augenzwinkernd an. Am folgenden Morgen wurde es für beide ein schmerzlicher Abschied. Anna kehrte schweren Herzens in das heimatliche Wutachtal zurück – Wilhelm musste an die Front nach Russland. „Krieg im Osten, Krieg im Westen, viele Tote, Städte und Länder überfallen. Juden, standhafte Menschen, Sinti und Roma, Priester und Ordensleute kommen in Konzentrationslager. Menschen wurden als Versuchskaninchen missbraucht – eine gottlose Welt“ steht in Bernds Aufzeichnungen.

Seinen Filius sah Wilhelm erstmals ein Kalenderjahr nach dessen Geburt, als er Heimaturlaub von der Wehrmacht erhielt. Die ersten Jahre bekamen Anna ihren Mann und der Sohn seinen Vater also selten zu sehen. „Vater im Krieg, einem Kampf für den Führer, der das deutsche Volk in den völligen Ruin führen sollte. Die Deutschen jubeln ihm in Massen zu – Vater nicht, – er mochte den Führer nicht. Er musste einfach mitziehen. Die Zeit unter dem Diktator war eine gottlose Zeit“, steht im „Tagebuch der Erinnerungen“.

Der Druck der Nationalsozialisten auf die junge Familie wurde immer größer. Die Ehe von Wilhelm mit Anna war den Nazis suspekt – für deren Geschmack einfach zu kirchlich orientiert. Ein Originalbrief der „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“ (Gauleitung Baden) vom 10. März 1942 ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was sie vom „Volksgenossen“ Wilhelm Zimmermann erwarteten: Warum sind Sie bis heute noch nicht Mitglied der NS-Volkswohlfahrt? Unter anderem heißt es darin: Viele, die dem Führer feindlich gestimmt waren, haben die Richtigkeit seines Ideals erkannt und bekennen sich nunmehr schon seit Jahren zu dieser völkischen Gemeinschaft …. Sie sind heute bald der Einzige, der den Weg und vielleicht den Willen zu dieser Gemeinschaft noch nicht gefunden hat: Warum? … Am Tag des Geburtstages unseres Führers machen auch Sie Schluß mit alten Bindungen und dem ewigen Beiseitestehen… Erwarten Sie nicht, daß ein Volk, ein Staat Sie betreuen, wenn Sie für diese Gemeinschaft, für dieses Volk nichts zu geben bereit sind. Der beiliegende Aufnahmeschein zur NS-Wohlfahrt, der das Datum Ihres Eintritts, des 20. April 1942 trägt, wird an diesem Tage vom zuständigen Blockwart der NSV bei Ihnen abgeholt. Heil Hitler! –

Unterzeichnet war das Dokument vom Ortsgruppenleiter der NSV und dem Ortsgruppenleiter der Stadt Stühlingen. Das fordernde Schreiben galt allerdings mehr der jungen Mutter, denn Wilhelm war Soldat und kämpfte an der Ostfront. Aus diesem Grund konnte er von diesem Schreiben der NSDAP also nichts wissen. Rückhalt und Zuspruch fand die junge Frau beim damaligen Pfarrer Stang, der offenbar ebenfalls kein Nazifreund war.

Anna lebte mit ihrer Mutter Kreszentia, ihrer Gottverbundenen Schwester Sofie und dem kleinen Bernd in diesem Haus in der Bahnhofstraße. Sofie war eine praktisch veranlagte Frau, die schon ihrem Vater als Sekretärin bei seinen Geschäften half. Sie betete viel und tief in jenen schlimmen Kriegstagen und war ständige Begleiterin ihres Neffen auf seinem späteren Weg zum Priester. Viele Stühlinger kamen zu ihr, weil sie überzeugt waren, dass Gott ihre Gebete erhörte. „Mutter Anna, Oma und Tante Sofie, die gemeinsam eine kleine Landwirtschaft unterhielten. Zwei stolze Kühe, zwei grunzende Schweine, eine Handvoll Hühner mit einem aggressiven Gockel, der jedem auf den Kopf pickte, der seiner Hühnerschar zu nahekam.“ Der kampflustige Hahn machte der Erzählung nach sogar Jagd auf Briefträger.

Als Soldat war Wilhelm zunächst in Offenburg und Halle stationiert. Dann ging es für zwei Jahre an die Front nach Russland. Hitler gab den Befehl: „Die Armee hält ihre Position bis zur letzten Patrone.“ In dieser Zeit wurden Verbände der Wehrmacht nach Italien beordert, um die Truppen Benito Mussolinis (der Duce) im Kampf gegen die Alliierten zu unterstützen. So kam Wilhelm von der Ostfront nach Italien. Hier tat er weitere 24 Monate als Soldat der Wehrmacht seinen Dienst für das Vaterland. Auf dem Rückzug wurde seine Einheit von Partisanen überfallen. Wilhelm wurde brutal auf den Kopf geschlagen und erlitt einen schweren Schädelbruch. Nach dem Ende des Krieges kam er in englische Gefangenschaft. Dort wurde er in einer Krankenstation von Ärzten und Schwestern gepflegt.

Lange musste Wilhelm Zimmermann nach dem Krieg nicht nach einer Arbeit suchen. Zudem war seine kaufmännische Ausbildung in jenen Tagen begehrt. „Es war nicht leicht, Menschen zu finden, die keine nationalsozialistische Vergangenheit hatten!“ So wurde er Stadtrechner von Stühlingen, ein Posten, den er bis zu seiner Pensionierung am 31. Januar 1976 ausfüllte. Bei den Leuten in der Stadt war er sehr beliebt, weil er nicht stur nach Vorschrift handelte. So habe er nicht gleich den Strom abdrehen lassen, wenn jemand die Rechnung nicht bezahlen konnte. Er suchte und fand immer eine Lösung für Probleme, mit der am Ende alle zufrieden waren. „Sie haben einen guten Vater“, sagten ihm die Leute in Gesprächen. Das kann Bernd nur bestätigen. Die meisten Soldaten kehrten traumatisiert aus dem Krieg nach Hause zurück. Ihre Seelen waren gepeinigt von Tod, Gewalt und schrecklichen Erlebnissen. Diese Gewalt ließen sie nicht auf den Schlachtfeldern zurück, sie kehrte des Öfteren in ihre Familien ein. Der Krieg hatte die Ehemänner und Familienväter verändert, oft wurden Frauen und Kinder Opfer dieser nicht verarbeiteten, brutalen Erfahrungen. Das war bei Wilhelm anders. „Mein Vater hat nie zugeschlagen“, betont Bernd.

Im Lauf der Jahre sanierten Wilhelm und Anna das Gebäude in der Bahnhofstraße, investierten viel Geld, letztlich waren alle Mühen umsonst, die marode Substanz war nicht mehr zu retten. In den Jahren 1985 und 1986 baute ihr Sohn Franz deshalb das neue Haus im Behaghelweg, in Sichtweite des alten Gebäudes in der Bahnhofstraße. Der jüngere Bruder war froh, dass der Vater fit genug war, ihn tagsüber als „Bauherren“ fachmännisch zu vertreten. Da er bei einer Bank in Zürich beschäftigt war, konnte er diese zeitintensive Aufgabe nicht selbst übernehmen. 1988 zog Franz in den Neubau ein. Das altehrwürdige „Bahnhofscasino“ wurde ein Jahr später abgerissen und in seiner unmittelbaren Nähe ein Mietshaus errichtet. Diesem neuen Haus musste allerdings der von Bernd so geliebte Birnbaum weichen. Er schwärmt bei dieser Erzählung von den saftigen Früchten, die an ihm hingen. „Auch bei diesem Bauvorhaben steht Vater durch Rat und Tat dem Sohn zur Seite“, schreibt er. Diese beiden Häuser sollten den Brüdern eigentlich gemeinsam gehören. Hätte Bernd dieses Angebot angenommen, wäre sein Anteil an den Steyler Orden übertragen worden. „Ich habe deshalb auf mein Erbe verzichtet“, nur das Heimatrecht in der Bahnhofstraße beanspruchte er für sich, um einmal als Pensionär in Stühlingen, nicht weit von der Stadtkirche seinen Lebensabend verbringen zu können.

Im Ruhestand hätten Wilhelm und Anna ihren Lebensabend in Harmonie genießen können. Doch schon ein Jahr, nachdem Wilhelm in Pension gegangen war, starb seine geliebte Anna. Wilhelm lebte nun allein in diesem großen Haus, das so voller Leben steckte, als die Kinder hier ausgelassen tobten. Annas Schwester Sofie, die viele Jahrzehnte bei der Familie in Stühlingen lebte und Wilhelm das Kochen beigebracht hatte, folgte ihr vier Jahre später.

Auch im hohen Alter war der Vater ein Kämpfer: Die Hüftoperation in einem Konstanzer Krankenhaus gab ihm 1993 mehr Lebensqualität zurück. Im Jahr darauf übersteht er eine sehr schwere Darmoperation in einer Berner Klinik. Auch mit der neuen Lebenslage weiß er sich zu arrangieren. „Froh und glücklich kann er das silberne Priesterjubiläum seines Sohnes Bernd am 14./15. Oktober 1995 in Konstanz miterleben!“

Kindheit

Bernd Zimmermann wurde am 17. Juni 1941 im Loretokrankenhaus unterhalb von Schloss Hohenlupfen in Stühlingen geboren. Aus Berichten seiner Eltern hat er erfahren, dass seine Mutter mit ihm „keine leichte Geburt“ hatte. Nur die einzige Ärztin, die damals im Loreto-Krankenhaus praktizierte, und seine „Tante Sofie“ waren bei der Entbindung im Kreißsaal dabei. Das neugeborene Kind war sehr schwach. Nur dank der großen Anstrengungen dieser zupackenden Ärztin konnte der kleine Weltenbürger überleben.

Ein schwerer Tag war es auch für viele andere Mütter, Adolf Hitler erteilte an diesem Tag den Befehl zum Angriff auf die Sowjetunion. Am 22. Juni 1941 um 3 Uhr begann das "Unternehmen Barbarossa" – ohne Kriegserklärung. Im südlichen Schwarzwald blinzelte an diesem denkwürdigen Tag der kleine Bub in das Licht der für ihn noch unbekannten Welt.

Getauft wurde er von Stadtpfarrer Stang. Laut den Beschreibungen der Familie „ein kluger Mann“, der sich in heiklen Momenten zurückhalten konnte – er war so im Stillen auf der Seite Gottes und der Kirche. „Not-Taufpatin“ war Tante Sofie, eine tiefgläubige Frau, für die der tägliche Kirchgang ein wichtiger Teil ihres Daseins war. Der Seelsorger war allerdings mit dem Namen Bernd nicht einverstanden: „Das ist kein katholischer Name – Bernhard muss er heißen!“, bestimmte der Pfarrer in Anlehnung an den seligen Bernhard II. von Baden und den heiligen Bernhard von Clairvaux, einen mittelalterlichen Abt. Plötzlich hielt der Pfarrer mitten in der Zeremonie inne: „Schaut an, die Arme dieses Kindes sind überkreuzt wie zum Gebet. Von Gott berufen wird er sein zum Priester für die Menschen“, heißt es in dem Büchlein, in dem viele Familiengeschichten aufgeschrieben sind. Es sind Sätze, die ihn beim Vorlesen berühren. Er vermutet, dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt seines Daseins die innige Beziehung zu Jesus Christus, die ihn sein Leben lang begleitete, ihren Ursprung hat.

Die gläubige Familie beugte sich am Taufbecken dem Diktat des Kirchenmannes. Das änderte sich auf dem Standesamt. Dort wurde nämlich der Vorname Bernd und nicht wie vom Geistlichen gefordert, Bernhard eingetragen – in Erinnerung an einen verstorbenen Bruder von Vater Wilhelm. Mit dieser kleinen Spitzfindigkeit konnten beide Seiten letztendlich zufrieden sein. Sein fast acht Jahre jüngerer Bruder hat später den Namen von ihrem Onkel Pater Franz bekommen. Seinen Kindern Vornamen von nahen Verwandten zu geben, hatte in dieser Familie Tradition.

Die ersten Jahre seiner Kindheit war Deutschland mit dem Rest der Welt im Krieg. Dennoch blieben nicht alle Erlebnisse hinter dem nebulösen Schleier verschwunden, den viele so gerne über schlimme Ereignisse ziehen möchten. Bernd weiß, dass sich seine Mutti von den Nazis in Stühlingen nicht einschüchtern ließ. Vehement stellte sie sich gegen dieses Unrechtsregime und seine Verführungen. Sie verteidigte sich gegen den Bürgermeister, der wohl ein Mitläufer war. „Wenn er nicht getan hätte, was die Nazis von ihm verlangt haben, wäre er wohl ins Gefängnis gekommen“, vermutet er. Deshalb habe der Schultheiß offenbar seine Mutter derart traktiert. Gegen diesen Rathauschef setzte sich seine Mutter in den Kriegsjahren immer wieder zur Wehr, verteidigte ihre Familie gegen alle Schikanen. „Mutter musste gegen eine nicht wohlwollende Obrigkeit ankämpfen und für ihr kränkliches Kind.“ Aus dem zarten Mädchen wurde im „Dritten Reich“ eine starke Frau.

Eine Lehrerin mischte sich in die Streitigkeiten mit dem Rathauschef ein. Sie hielt die Ideale der Nazis hoch und intrigierte gegen die junge Mutter, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Einmal rief sie laut: „Dieser Gantert gehört ins KZ!“ Damit meinte sie den unschuldigen Jungen, der noch in den Windeln lag. Anna sollte nach dem Willen der NSDAP und des Bürgermeisters zum Arbeitsdienst. Sie lehnte das strikt ab: Sie hatte schließlich eine kranke Mutter zu pflegen, musste sich um ihre Schwester kümmern – und das Wichtigste: Sie hatte einen kleinen Jungen zu versorgen.

Als die Ränkespiele dieser von der Nazi-Propaganda verblendeten Lehrerin nicht funktionierten, wollte sie die Dinge offenbar selbst in die Hand nehmen. Eines Tages fuhr sie mit ihrem Auto in hohem Tempo die Straße hinunter, bekam die Kurve nicht – ob mit Absicht oder nicht, ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen. Ungebremst fuhr sie in Richtung des Kinderwagens, der vor dem Haus stand und in dem Bernd lag. In diesem Augenblick kam seine Mutter zufällig aus der Tür. Sie riss den Kinderwagen auf das kleine Podest vor der Haustür und rettete so dem kleinen Erdenbürger das Leben. Nicht etwa, dass sich die Frau für den Vorfall entschuldigt hätte, im Gegenteil, sie beschimpfte Anna auf übelste Weise und fuhr weiter. Bernd ist überzeugt, dass diese Lehrerin den Kinderwagen mit ihm darin absichtlich mit ihrem Auto überfahren wollte – für ihn war es ein Mordversuch an dem unschuldigen Kind, das noch nicht einmal sprechen konnte.

Seine Mutter hat nach diesem dramatischen Vorfall unerschütterlich für ihren Sohn und ihre Familie gekämpft. Die bildhübsche, sensible Frau wurde in der Nazi-Zeit zu einer Löwin. Anna war aber so klug, dass sie den schmalen Grat zwischen Widerstand und sich fügen auf intelligente Art meisterte. Auf diese Weise konnte sie schlimme Konsequenzen vermeiden.

Anders erging es einer Nachbarin. Sie hatte in jener unseligen Zeit das eine Wort zu viel gesagt und kam dafür ins Gefängnis. Trotz solch warnender Beispiele setzt sich Anna immer wieder für befreundete Familien ein. Wegen ihrer guten Kontakte zur katholischen Kirche in der Hohenlupfenstadt, ermöglichte sie einer Freundin, dass die ihre Kinder im Kloster insgeheim taufen lassen konnte. In jenen Tagen keine ungefährliche Sache. Wenn herausgekommen wäre, was Anna eingefädelt hatte, hätte dies fatale Folgen für sie, ihre und die Familie ihrer Freundin haben können.