0,99 €

Mehr erfahren.

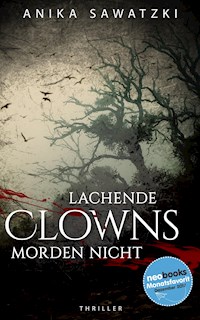

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sie nennen mich „Siebenschläfer“. Sie denken, ich sei eine Bestie. Aber das bin ich nicht – Ich jage die wahren Bestien. 28 Jahre nach der grausamen Mordserie des Siebenschläfers wird wieder ein Bürgermeister ermordet – bei lebendigem Leib verbrannt. Die Indizien sprechen für eine erneute Tat des Serienmörders, dabei gilt der Täter längst als gefasst. Einen Monat vor den Neuwahlen trifft die 16-jährige Julia im Kaufhaus einen Fremden, der ihr ein verlockendes Angebot macht. Für zwei Botengänge erhält sie genügend Geld, um ihren Führerschein zu machen und endlich ihre Heimat zu verlassen. Doch plötzlich interessieren sich nicht nur ihr neuer Mitschüler und der Sohn des ermordeten Bürgermeisters für sie. Auch der Mörder selbst scheint ihr auf den Fersen zu sein. Julia gerät in eine uralte Fehde, die lange vor den ersten Morden des Siebenschläfers begann. Aber ist der wahre Siebenschläfer wieder aktiv? Oder treibt ein Trittbrettfahrer sein Unwesen? Und was verbindet den ominösen Fremden mit diesem Mörder?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Sie nennen mich »Siebenschläfer«.

Sie denken, ich sei eine Bestie.

Aber das bin ich nicht – Ich jage die wahren Bestien.

28 Jahre nach der grausamen Mordserie des Siebenschläfers wird wieder ein Bürgermeister ermordet – bei lebendigem Leib verbrannt. Die Indizien sprechen für eine erneute Tat des Serienmörders, dabei gilt der Täter längst als gefasst.

Einen Monat vor den Neuwahlen trifft die 16-jährige Julia im Kaufhaus einen Fremden, der ihr ein verlockendes Angebot macht. Für zwei Botengänge erhält sie genügend Geld, um ihren Führerschein zu machen und endlich ihre Heimat zu verlassen. Doch plötzlich interessieren sich nicht nur ihr neuer Mitschüler und der Sohn des ermordeten Bürgermeisters für sie. Auch der Mörder selbst scheint ihr auf den Fersen zu sein. Julia gerät in eine uralte Fehde, die lange vor den ersten Morden des Siebenschläfers begann.

Aber ist der wahre Siebenschläfer wieder aktiv? Oder treibt ein Trittbrettfahrer sein Unwesen? Und was verbindet den ominösen Fremden mit diesem Mörder?

Widmung

»Wann wird’s geschehen, dass ich mich rächen kann?

Wann wird’s geschehen?

Du wirst es sehen und wirst zerbrechen dran.

Du wirst es sehen.«

(Letzte Instanz)

Ich widme dieses Buch meiner Mami,

der wohl stärksten Frau der Welt.

Inhaltsverzeichnis

September, vor 28 Jahren

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Oktober, vor 28 Jahren

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Februar, vor 27 Jahren

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Mai, vor 27 Jahren

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Juni, vor 27 Jahren

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Juli, vor 27 Jahren

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

August, vor 27 Jahren

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

April, vor 12 Jahren

Kapitel 22

Der Siebenschläfer schlägt zu

Danksagung

Die Autorin

Geist der Rache

Impressum

September, vor 28 Jahren

Ihr Sarg verschwand im pechschwarzen Erdloch. Eine große Gruppe dunkel gekleideter Menschen sah ihm stumm nach. Der Pastor ergriff das Wort und wie auf einen Wink Gottes öffneten sich die Schleusen des Himmels und gaben Bächen von kaltem Nass den Weg frei.

Die Leute spannten ihre Regenschirme auf. Noch in der Schule hatte ich von der Wetterfront gehört, doch die Botschaft war ungeachtet an mir vorübergezogen. Meine Mutter hielt ihren Regenschirm über mich. Nicht nur ich hatte einen Schirm vergessen.

Hector stand wenige Meter von mir entfernt, vermied es aber, mich anzusehen. Wie immer trug er einen schwarzen Anzug, jedoch keinen der teuren italienischen, die in seinem Schrank hingen. Sein graues Haar war ordentlich zurückgekämmt, als wäre er von einer Betriebsversammlung gekommen, er blickte unverwandt auf den Trauerredner.

Ein Schauer fuhr über meine Haut. Warum war er hier? Wer gab ihm das Recht, zu dieser Trauerfeier zu erscheinen? Sicher, er gehörte zur Familie, doch hier wollte ich ihn nicht haben. Das kam einer Schändung des gerade erst ausgehobenen Grabes gleich. Hatte sie nicht einmal nach dem Tod Ruhe vor diesem Bastard?

Hectors Frau hielt einen Regenschirm über ihn. Er blickte ausdruckslos auf den Pastor, wirkte dabei arrogant. Ich konnte seine Anwesenheit nicht länger ertragen. Ich musste weg.

Ohne Erklärung verließ ich noch vor dem Erdwurf den Friedhof, lief den schlammigen Weg zurück zum Parkplatz. Mutter hatte mich entgeistert angeblickt und den Mund geöffnet, als ich gesagt hatte, dass ich gehe. Jedoch ließ sie mich ohne Kommentar ziehen.

Unter einer riesigen Eiche stand er: der schwarze Ford Mustang. Gelbe Blätter klebten auf der Motorhaube. Eicheln zerbarsten unter meinen Stiefeln, als ich auf ihn zutrat. Getrieben von einem Zorn, den ich zum ersten Mal so intensiv spürte, trat ich gegen das Nummernschild. Es blieb hängen, hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Also ging ich um das Auto herum und zerschmetterte mit einem Tritt den Fahrerspiegel. Rasend trat ich weiter und weiter auf seinen einzigen Liebling ein.

Nachdem ich der ersten Woge der Wut Luft gemacht hatte, blieb ich schwer atmend auf die Motorhaube gestützt stehen. Ich sah zurück zum Friedhofstor. Er durfte es nicht mehr tun. Irgendjemand musste ihn daran hindern, Leute wie Abschaum zu behandeln und aus Egoismus zu verletzen. Nie wieder sollte er Gelegenheit dazu haben, seine Macht auszunutzen.

Ich stieg in das Auto meiner Mutter. Tränen verschleierten meine Sicht, während ich zu seiner Wohnung fuhr. Der Ersatzschlüssel lag immer noch unter der Fußmatte, weshalb ich unbemerkt das Haus betreten konnte.

Nach einer halben Stunde hörte ich sein Fluchen von draußen. Hector war offenbar noch nicht über den Makel an seinem geliebten Wagen hinweg. Als er den Schlüssel ins Schloss steckte und die unversperrte Tür öffnete, hielt er inne. Einige Sekunden vergingen, bis er weiterlief.

Ich saß in seinem Arbeitszimmer. Ich wusste, dass er zuerst hierherkommen würde. Natürlich musste er zuerst in diesen Raum. Hier, in der obersten Schublade seines Schreibtischs, lag seine Beretta.

Er drückte die Tür langsam auf und sog scharf die Luft ein, als er mich in seinem Ohrensessel entdeckte. Sein Blick wanderte an mir herab, zu seiner Waffe, die in meinem Schoß lag. Trotzdem verzog er keine Miene, behielt sein Pokerface. Wir starrten uns an, bis er das Schweigen brach.

»Danke für dein Markenzeichen. Ich habe es verstanden«, sagte er herablassend.

Mir fiel auf, dass er allein gekommen war. Seine Frau schien nicht in der Nähe zu sein. Sein Blick wäre sonst mindestens einmal zur Tür gewandert, in der Hoffnung auf Rettung. Doch er sah der Gefahr direkt ins Gesicht.

»Du hast sie sehr gemocht, nicht wahr?«, fragte er leise.

»Sie war wie eine Mutter für mich. Das weißt du.«

»Du hast bereits eine Mutter. Hat sie ihren Dienst nicht erfüllt?«

Egal, worum es ging, Hector hackte wieder und wieder auf ihr herum. Er wusste, dass es mich verletzte.

Mutter war alleinerziehend. Mein Vater hatte sie während der Schwangerschaft verlassen. Doch er trug nicht allein die Schuld daran, dass sie ganz auf sich allein gestellt war. Meine Großeltern hatten sie hinausgeworfen, als sie ihnen erzählt hatte, dass sie schwanger war. Wir wurden geradezu aus der Familie verstoßen.

»Sie ist eine gute Mutter. Aber das kannst du nicht beurteilen. Du warst ja nie da.«

»Und deshalb willst du mich nun bestrafen?«

Abrupt erhob ich mich. Sein abschätziger Blick fiel auf die Beretta in meiner Hand.

»Nein. Hier geht es um etwas ganz anderes.«

»Worum? Um Anna?«

»Wag es nicht, ihren Namen auszusprechen!«, zischte ich.

Meine linke Hand ballte sich zur Faust, mein rechter Zeigefinger legte sich fester um den Abzug, doch ich hob die Waffe nicht hoch.

Hectors Miene versteinerte sich und seine Haltung wurde straffer. Ich hatte mein Ziel erreicht.

»Sie ist an Krebs gestorben, nicht durch meine Hand«, sagte er.

»Es geht auch nicht um ihren Tod. Rate weiter!«

Hector trat von einem Fuß auf den anderen. »Ich weiß nicht, worauf du hinauswillst.«

»Ich gebe dir einen Tipp: Sie haben ein Bild aus Kindertagen für ihr Grab gewählt.«

Hector schüttelte verständnislos den Kopf.

»Wie hat sich das angefühlt? Hat es dich erregt?«

Er spielte immer noch den Verwirrten. Nur ein leichtes Zucken des linken Augenlides verriet mir, dass er durchaus wusste, wovon ich sprach.

»Sie hat es dir erzählt?«

»Alles, bis ins kleinste Detail. Als hätte sie nicht gewollt, dass dieses Geheimnis zusammen mit ihr stirbt.«

»Wer weiß noch davon?«

Wie immer: Es ging ihm nur um sich.

»Seit Annas Tod zwei Personen. Du und ich.«

Ein überhebliches Grinsen huschte über sein Gesicht, doch er hatte sich schnell wieder unter Kontrolle. Die geladene Waffe in meiner Hand erzielte ihre Wirkung. Sie verschaffte mir seinen Respekt.

»Und mit dem heutigen Tag wird es nur noch eine Person sein.«

Ich genoss den Moment, in dem sich sein Pokerface zu einer Grimasse verzerrte.

»Es war eine Dummheit von mir. Das stimmt. Aber du kannst nicht einfach …«

Seine Untertreibung traf mich hart. Ich zielte mit der Waffe auf seine Stirn.

»Du wirst es nicht glauben, aber das kann ich wohl.«

Hector hob seine Hände.

»Okay, du hast sie sehr geliebt«, sagte er und sah mich mitleidig an. »Aber sie war nur die Cousine deiner Mutter, eine entfernte Verwandte. Ich bin dein Großvater.«

»Das ist das erste Mal, dass dir das auffällt.«

»Blut ist dicker als Wasser. Wir sind eine Familie.«

»Blut ist dicker als Wasser?«, schrie ich. »Dass ich nicht lache. Weißt du, was Blut ist? Blut ist das, was spritzt, wenn ich dir hiermit ins Gesicht schieße.«

Ich machte einen Satz vorwärts und drückte mit der Waffe sein Kinn nach oben. Er zuckte zusammen, seine Atmung beschleunigte sich. Sein Blick zum Schreibtisch blieb mir nicht verborgen.

»Sorry, schon in Gebrauch«, raunte ich und hielt ihm die Beretta unter die Nase.

Kalter Schweiß trat auf seine Stirn, als er erkannte, dass ich seine eigene Waffe auf ihn richtete. Er schloss die Augen und sah mich danach eiskalt an.

»Du wirst für deine Taten bezahlen«, flüsterte ich in sein Ohr.

Seine Pupillen weiteten sich. Mein Lächeln schmerzte mir in den Mundwinkeln. Ich rammte ihm mein Knie in den Magen und schlug mit der Beretta auf seine Schläfe. Er verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden.

***

Geknebelt und an einen Küchenstuhl gefesselt kam er zu sich. Sofort begann er zu schreien, doch das Panzertape hinderte ihn daran. Als er mich entdeckte, verstummte er. Ich saß vor ihm auf dem Tisch und hatte sehnsüchtig auf sein Erwachen gewartet.

Ich spielte mit dem Feuerzeug in meiner Hand. Der Deckel klappte auf und zu, auf und zu. Das Geräusch schien Hector immer nervöser zu machen. Seine Mimik stellte eine unausgesprochene Frage, die ich ihm beantworten wollte.

»Weißt du, sie sagte, dass es sich wie ein brennender Schmerz anfühlte, wenn sie daran dachte. Wie eine Flamme, die sich durch ihren Körper frisst und alle Sinne betäubt. Es musste grausam für sie gewesen sein, jedes Mal daran zu denken, wenn sie dich sah.«

Mit einer schnellen Bewegung meines Daumens entzündete ich das Feuer. Hector sah wie hypnotisiert auf die kleine Flamme.

»Ich habe mir mal deine Geldbörse genauer angesehen. Ich finde, an den Bildern, die man bei sich trägt, zeigt sich, was man für ein Mensch ist. Die einzigen Bilder, die ich bei dir gefunden habe, sind deine Passfotos. Was sagt das über dich aus?«

Ich klappte mein Portemonnaie auf und holte drei Fotos heraus.

»Hier sind meine Bilder. Das erste«, ich hielt es ihm vor seine Augen, »ist eines von meiner Mutter. Der Junge auf der Schaukel, das bin ich.

Das zweite zeigt meinen besten Freund Ben. Er geht auf meine Schule. Oh, und sieh nur an, wer auf dem letzten Foto ist!«

Ich hielt das Bild ebenfalls hoch. Er verzog das Gesicht und wandte den Blick ab.

»Es ist das gleiche Bild, das sie für den Grabstein gewählt haben. Ich hab es aus dem Fotoalbum meiner Mutter. Komisches Gefühl, sie so jung zu sehen. Findest du nicht auch?«

Ich hatte immer ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, wenn ich mir das Foto von Anna ansah. Sie mochte vierzehn auf diese Aufnahme gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht einmal geboren. Das hier waren nicht meine Erinnerungen. Es waren die meiner Mutter. Ich hatte sie mir nur ausgeliehen. Als Mahnmal für seine Tat, als Erinnerung an ihre geschundene Kindheit.

»Sie lächelt so wunderbar. Als hätte sie nie etwas Schlimmes erlebt. Mit diesen Augen und den langen Haaren war sie sicher beliebt bei den Jungs in ihrer Klasse.«

Ich wollte, dass sie ihm in Erinnerung blieb, wie sie war, als er über sie herfiel.

Er hielt die Lider geschlossen, während ich redete und den Benzinkanister neben mir hochhob. Der erste Schwall traf auf seine Brust. Er riss die Augen auf und starrte mich an. Der scharfe Geruch des Benzins stieg mir in die Nase.

Ich grinste in sein entsetztes Gesicht und leerte den Kanister über seinem Kopf. Er begann, soweit es ihm möglich war, zu strampeln, mit dem Stuhl auf und ab zu hüpfen. Mit meinem Stiefel in seinem Schritt hielt ich ihn ruhig.

Ein wimmerndes Geräusch durchdrang das Panzertape auf seinen Lippen, als sich mein Hacken in seine Weichteile bohrte. Er sah mich flehend an. Mit der Linken griff ich seinen durchnässten Hemdkragen und zog ihn mit einem Ruck nach vorn.

»Ich tue das, was Anna hätte tun sollen.«

Ich zog das Feuerzeug wieder aus meiner Hosentasche und ließ es aufflammen. Seinen Blick werde ich niemals vergessen; diesen fassungslosen Blick. Und das Panzertape, das sich zum Zerbersten spannte, als er vor Schmerzen schrie.

Kapitel 1

Wer hätte das gedacht? Auch Vati schien einmal Glück im Leben zu haben. Sein regelmäßiges Glücksspiel hatte ihm diese Woche einen Dreier im Lotto beschert. Und anstatt das Geld mit seinen Kumpels zu versaufen, hatte er es mir zum Shoppen gegeben.

Im größten Kaufhaus von Neustadt führte mein erster Gang mich wie gewohnt zu den Sonderangeboten. Ich suchte nichts Ausgefallenes, nur einen neuen Sport-BH und eine schwarze Hose. Die alte war kaputt und ich persönlich stand nicht auf zerrissene Jeans wie so manche meiner Mitschüler.

Gezielt durchwühlte ich den Haufen nach der kleinsten Körbchengröße. Ich bevorzugte dunkle Farben. Vati nannte mich manchmal Emo, aber mit diesen Typen identifizierte ich mich auf keinen Fall. Mein Haar und meine Klamotten waren zwar stets dunkel, aber meine Seele war es nicht. So waren meine Haare naturgemäß schwarz und kurz.

Hinter mir hörte ich Gelächter, dann Getuschel. Meine Ohren waren sensibilisiert auf solche Klänge. Auf dem Schulhof war das alltägliche Geräuschkulisse.

Ich sah zur Seite.

Felicitas samt Clique hielt auf mich zu. Keine Chance mehr, in Deckung zu gehen. Meine Augen schmerzten schon vom Anblick ihrer grellen Outfits.

Felicitas war sehr dünn. Um das noch zu betonen, trug sie eine enge Hose, die ihr bis zum Bauchnabel ging; darüber ein kurzes Top und eine Jeansjacke. Draußen waren keine zwanzig Grad mehr, doch ihrem Style schien das Wetter nichts anzuhaben.

Kaum zu glauben, dass die behauptete, sie würde ständig von irgendwem flachgelegt. Der tat sich doch weh bei den spitzen Knochen. Aber sie übertrieb sowieso hundertpro; so wie sich auch sonst die Balken bogen, wenn sie nur den Mund aufmachte – nicht nur wegen der Schallüberlastung.

Tuschelnd kamen die drei Mädchen näher.

»Für mehr reicht das Geld diesen Monat wohl nicht mehr, was?«, sagte Felicitas. »Guck doch mal in der Altkleidersammlung! Da findet sich schon noch was Passendes für dich.«

Ich drehte mich um.

»Da war ich vorhin. Aber es gab leider nur Klamotten in Kindergröße. Eher was für dich.«

Felicitas verzog das Gesicht. Der hatte besser gesessen als erwartet. Doch viel zu schnell fing sie sich und grinste überheblich, nachdem sie bei ihren Mitstreiterinnen anspornendes Nicken geerntet hatte.

»An deiner Stelle wäre ich lieber nicht so vorlaut, Julia. Wer steht denn vorm Wühltisch?«

Mit einer Hand griff sie in den Haufen und ließ den erhobenen BH-Knoten mit einem angeekelten Gesichtsausdruck wieder fallen.

»Du«, sagte ich und drehte ihr den Rücken zu.

Mit schnellen Schritten ging ich zu den Toiletten. Ich musste irgendwohin, wohin mir niemand folgen konnte. Klos waren so herrlich einsam. Als ich den Raum betrat, streifte mein Blick eine rothaarige Frau, die am Waschbecken stand.

Schnurstracks ging ich in die erste Kabine. Ich brauchte einen Moment für mich. Felicitas und ihre Freundinnen waren sicher schon abgezogen und hatten sich einen neuen Laden gesucht, wo sie ihr Gift verspritzen konnten.

Wenige Minuten saß ich auf dem geschlossenen Klodeckel, spülte dann aus Gewohnheit und ging zum Waschbecken. Die Frau stand noch immer davor, doch etwas hatte sich geändert. Der Blick in den Spiegel offenbarte: Die Person neben mir war keine Frau.

Irritiert wandte ich mich der Gestalt mit den kräftigen Gesichtszügen direkt zu. Neben mir stand ein Mann. Ein Mann in Frauenkleidung.

Er sah konzentriert in den Spiegel und wischte sich den letzten Rest Schminke aus dem Gesicht. Wahrscheinlich war er zehn Jahre älter als ich.

Auf dem Waschbecken lagen die rothaarige Perücke und Schmuck. Ein herbes Männerdeo stieg mir in die Nase. Er stand in einem grünen Kleid vor mir. Die schwarze Strumpfhose hatte er bereits ausgezogen, sodass ich einen wunderbaren Blick auf seine behaarten Beine hatte. Nachdem er sich die Hände gewaschen und sich damit durchs dunkelbraune Haar gefahren war, sah er mich an.

Ich hatte meine Hände so lange unter den laufenden Wasserhahn gehalten, dass sie nun froren. Der Mann lächelte mich an und hob die Augenbrauen. Schnell riss ich meinen Blick von ihm los und ging hinüber zum Handtuchspender. Mit dem Rücken zu ihm hörte ich, wie er den Reißverschluss des Kleides öffnete.

Ich konnte nicht anders, drehte meinen Kopf leicht und schielte zu ihm herüber. Er trug nur noch Boxershorts und legte die dunkelgrünen High Heels zu dem Kleid in eine braune Tasche. Auf diesen hohen Absätzen war er gelaufen? Er bemerkte meinen Blick und grinste mich süffisant an.

»Muss das sein?«, fragte ich, während er sich eine schwarze Jeans anzog. »Das ist eine Damentoilette, falls es dir entgangen sein sollte.«

»Bis eben war ich noch eine.« Er griff sich ein weißes Hemd von der Armatur. »Ich verkleide mich nun einmal wahnsinnig gern.«

»Auf Damentoiletten?«, fragte ich. »Fetisch oder Masche?«

»Sag du mir, ob ich Erfolg habe!«

Es lag etwas Herausforderndes in seinem Blick. Oder interpretierte ich das nur hinein, weil ich Provokationen gewohnt war? Ein Zischen entwich meinem Mund und ich schüttelte den Kopf. Was für ein Idiot.

Im nächsten Augenblick war er schon an mir vorbei und zur Tür hinaus.

»Hey!«, rief ich. »Du hast deine Tasche vergessen!«

Ich drückte die Tür auf und zuckte zusammen, weil er direkt vor mir stand. Seine blauen Augen waren leicht geweitet. Mit einem Arm lehnte er sich neben mich an die Wand und sah zu mir hinab. Schritte ertönten am anderen Ende des Ganges.

Ich sah an seiner Schulter vorbei zwei in Schwarz gekleidete Männer, die kurz in unsere Richtung sahen, dann aber weiterliefen.

»Hast du was geklaut?«

»Noch nicht«, behauptete er schmunzelnd.

Ich schnaubte leise.

»Und wenn, hättest du deine Beute auf dem Klo vergessen.«

Er zog sein Hemd glatt und machte eine wegwerfende Handbewegung.

»Kannst du behalten.«

»Bitte? So einen Plunder zieh ich nicht an.«

»Würde dir aber sicher stehen«, sagte er.

»Tut mir leid. Nicht mein Stil.«

»Natürlich«, erwiderte er spöttisch und musterte mich von oben bis unten.

Bevor ich etwas erwidern konnte, lächelte er mich demütig an.

»Entschuldige! Aber du darfst die Sachen wirklich behalten.«

Ich versuchte mir meine Verwirrung nicht anmerken zu lassen.

»Ich werde dieses Geschenk, wenn man es so nennen darf, aber nicht annehmen. Wer weiß, was ich damit für ein Verbrechen vertusche? Vielleicht entsorge ich ja deine blutverschmierten Klamotten und die Tatwaffe?«

»Keine Sorge! Meine Waffen trage ich immer bei mir«, sagte er grinsend und hob die Hand.

»Man sieht sich.«

Er verschwand am Ende des Ganges und ließ mich irritiert zurück. War das gerade wirklich passiert?

Kapitel 2

Schweigend aßen Carina und ich unsere Pausenbrote. Die zweite Unterrichtsstunde war vorüber. Carina wollte gerade in ihr dick belegtes Sandwich beißen, als sie meinen gierigen Blick bemerkte. Ich hielt wie so oft ein trockenes Salamibrot in der Hand. Beim Schmieren heute Morgen war mir die weiße Stelle am Rand nicht aufgefallen. Stöhnend ging ich zum Papierkorb und entsorgte es.

Ohne Kommentar kramte Carina in ihrem Rucksack und holte ein zweites Sandwich hervor, das sie mir reichte. Dankbar nahm ich es entgegen und biss genüsslich hinein. Meine Freundin verstand es, aus Salat, Schinken und Remoulade ein Meisterwerk zu erschaffen.

Carina trug einen kurzen, orangefarbenen Mantel und einen Schal, von dem sie steif und fest behauptete, er sei lavendelfarben. Kein Vergleich zu ihren Outfits vor wenigen Jahren.

Damals waren Felicitas und sie unzertrennlich gewesen, best friends forever. Nicht nur ihre blonden Haare, auch ihre blau-grauen Augen konnten zu der Annahme führen, dass beide Zwillinge waren.

Doch vor drei Jahren hatte sich für Carina alles geändert. Ihre Mutter war wegen einer vermeintlichen Erkältung zum Arzt gegangen, der ihr Lungenkrebs im Endstadium diagnostizierte. Von da an ging es sehr schnell.

Felicitas konnte nicht damit umgehen, dass ihre beste Freundin um ihre Mutter trauerte. Sie war nicht imstande nachzuvollziehen, warum Carina nicht mehr feiern gehen wollte und lieber daheimblieb. In dieser Zeit entfremdete sich Felicitas von ihr und ließ sie mit der Einsamkeit und dem Schmerz allein.

»Sind die neu?«, fragte ich und zeigte auf Carinas braune Stiefel.

»Ja, hat mir Papa geschenkt.«

»Find ich toll«, sagte Alex hinter uns.

Carina quiekte auf, während unser Freund seine Tasche neben uns fallen ließ. Es sah aus, als würden sich Licht und Schatten gegenüberstehen. Alex trug einen weiten schwarzen Mantel und schwarze Stiefel. Seine kurzen, roten Haare hoben sich davon so sehr ab, sie strahlten förmlich in der Herbstsonne.

»Schön, dass du dich auch her traust. Du hast Geschichte und Physik verpasst«, sagte Carina vorwurfsvoll.

»Ich musste sicherstellen, dass es hell ist, bevor ich das Haus verlasse«, sagte Alex und sah uns mit seinen rehbraunen Augen unschuldig an.

»Warum? Weil Werwölfe unterwegs sind?«, fragte Carina und legte ihren Zeigefinger ans Kinn. »Ist eigentlich Vollmond?«

»Nein, Vampire«, antwortete Alex schnippisch.

»Gut, dass auf meinen Sandwiches Knoblauch ist.«

Ich hörte auf zu kauen und sah Carina entgeistert an.

»Fuck, jetzt stinke ich den ganzen Tag danach«, sagte ich mit vollem Mund.

Alex kicherte und ließ sich neben seinem Rucksack im Schneidersitz nieder, um sein Notizheft daraufzulegen. Er öffnete es und schob seine Brille hoch

»Was schreibst du?«, fragte Carina.

»Hab auf der Tour hierher gesehen, dass in einem Monat ein Poetry Slam im Goethe-Saal stattfindet.«

»Willst du teilnehmen?«

»Weiß noch nicht. Vielleicht schau ich lieber nur zu.«

»Nimm doch teil!«, sagte Carina. »Irgendwann musst du auch mal was veröffentlichen. Wir sind die Einzigen, die deine Werke lesen. Dabei sind die wirklich super.«

»Meinst du wirklich super? Oder nur super?«

»Übermegasuper«, antwortete sie. »Wir kommen auch mit, wenn du nicht wie immer verschläfst.«

»Der Poetry Slam ist erst abends«, sagte Alex und schloss sein Heft.

Schon seit ich ihn kannte, redete Alex davon, nach seinem Schulabschluss Schriftsteller zu werden. Wenn er zum Unterricht erschien, schrieb er ununterbrochen Gedichte in sein Notizheft statt die Formeln von der Tafel. Es wurde Zeit, dass er seine Gedanken mit der Welt teilte.

Carina sah ihn forschend an. »Was ist eigentlich heute deine Ausrede?«

Das Klingelzeichen ertönte und Alex erhob sich vom Boden.

»Ach, ich hab bis spät in die Nacht gelesen und dann den Bus verpasst.«

Auf dem Weg zur Sporthalle gab Carina Alex die Aufzeichnungen der ersten beiden Stunden. Nachdem wir uns umgekleidet hatten, verkündete unsere Sportlehrerin, dass aufgrund ihres kranken Kollegen heute Jungs und Mädchen gemeinsam Unterricht hatten. Wir sollten uns aufteilen und an Stationen Geräteturnen und Fitnessübungen absolvieren.

Für Carina und mich standen zuerst Kraftübungen auf dem Plan. Während ich einen Situp nach dem anderen vollführte, kämpfte meine Freundin mit den ersten fünf Zügen.

An der Station fürs Bockspringen hielten sich die Mädchen heute länger auf als üblich. Eine grundlegende Variable hatte sich geändert: Hinter dem Bock stand nicht wie üblich unser Sportlehrer sondern Liam Pilgrim. Seiner Familie gehörten nahezu alle Diskotheken und Spielhallen im Umkreis.

Mir war so etwas eigentlich egal, aber seit ich in Mathe vor Felicitas saß, bekam ich solche Informationen unfreiwillig mit. Beim nächsten Situp sah ich sie über den Bock und direkt in Liams Arme fliegen. Sie war nicht die Einzige, die heute ihre Angst überwand und nicht auf dem Sprungbrett stehenblieb.

Eine Gruppe Mädchen aus der Parallelklasse starrte Liam unverhohlen an statt seilzuspringen. Er war Anfang des Schuljahrs an unser Gymnasium gewechselt.

Seine Familie gehörte mit der Familie des Bürgermeisters zu den wohlhabendsten der Stadt. Es grenzte an ein Wunder, dass beide Unternehmen noch nicht fusioniert waren und ein Super-Imperium gegründet hatten wie Tony Stark aus Iron Man.

Liam schlug Felicitas auf den Hintern und zog sie anschließend in eine Umarmung. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, als er ihr einen feuchten Kuss gab. Angewidert verzog ich den Mund und sah Alex an, der an einer anderen Station stand, sich den Zeigefinger in den Mund hielt und würgte. Ich kicherte.

»Er ist so heiß«, schwärmte Carina und keuchte vor Anstrengung. »Dass der sich mit Felicitas einlässt …«

»Wieso? Passt doch.«

Ich beendete meinen letzten Situp und kniete mich neben Carina, um sie anzufeuern. Als Nächstes waren wir mit Bockspringen dran. Offensichtlich hatte unsere Sportlehrerin Liam gebeten, weiter auszuhelfen, denn er blieb trotz Wechsels am Bock stehen.

Carina bat mich, den ersten Sprung zu machen, aber ich lehnte ab. Ich hatte kein Interesse daran, von diesem Schnösel begrabscht zu werden.

Liam strich sich wie beiläufig eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht, bevor er Carina über den Bock half. Danach fuhr er sich mit dem Schweißband über die Stirn. Ein Seufzen ging durch die Mädchengruppe hinter mir.

Als ich dran war, suchte ich Liams Blick, um ihm zu verdeutlichen, dass ich keine Hilfe brauchen würde. Liam hatte sich jedoch abgewandt und quatschte mit einem Freund.

Ohne zu warten, lief ich los. Als meine Hände den Bock berührten, wurde sich der Neue seiner Aufgabe wieder bewusst und griff nach meiner Taille. Noch im Flug wich ich ihm aus und verlor das Gleichgewicht. Ich drehte mich in der Luft und landete rücklings auf dem Boden.

Schockiert riss Liam die Augen auf. »Sorry.«

»Ich brauch keine Hilfe, okay?«, sagte ich wütend und schlug seine Hand weg, die er mir reichte.

Er hielt ergeben die Hände in die Höhe und sah seine Freunde mit erhobenen Augenbrauen an.

»Die ist immer so«, kommentierte ein Klassenkamerad.

Ohne weitere Worte stand ich auf und ging zurück in die Reihe. Ich bemerkte, dass mich alle in der Halle anstarrten. Von Felicitas’ Gruppe her drang Kichern an mein Ohr.

Carina sah mich besorgt an und fragte, was gewesen sei.

»Nichts«, antwortete ich.

Bei meinem zweiten Anlauf entfernte sich Liam demonstrativ zwei Schritte vom Bock. Ich vollführte einen sauberen Sprung und erntete ein anerkennendes Nicken von ihm.

***

Nach den Sommerferien hatten Vati und ich ausgemacht, jeden Freitag einen Actionfilm anzusehen. Er hatte neuerdings das Bedürfnis, mehr Zeit mit mir zu verbringen, als ausschließlich bis nachts in seiner Stammkneipe zu hocken und sturzbetrunken nach Hause zu kommen. Ich tat ihm den Gefallen, denn immerhin war ich die Ferien über fast permanent bei Alex oder Carina gewesen.

Also machte ich mich erst Samstagvormittag auf den Weg zu Alex. Ich hatte ihm schon in der Schule von dem Fremden erzählt, der mir auf der Damentoilette begegnet war. Heute wollte ich Alex die Tasche zeigen.

»Im Ernst?«, fragte Alex amüsiert, nachdem ich ihm noch einmal die Szene geschildert hatte.

»Wenn ich’s doch sage. Da stand ein halbnackter Kerl vor mir. Auf dem Damenklo.«

»Krasse Scheiße.« Mein Freund griff nach dem Reißverschluss, hielt jedoch inne. »Und du bist dir sicher, dass da kein abgetrennter Kopf drin liegt?«

»Spinnst du? Ich hab die Tasche gecheckt, bevor ich sie mitgenommen habe. Was denkst du von mir?«

Der Gedanke war mir gekommen, als ich auf das Damenklo zurückgekehrt war, um die Tasche zu holen. Ich kannte die Tricks von Leuten, die fremde Menschen als Kuriere für gestohlene Waren oder Drogen nutzten. Nichts anderes hatte ich früher gemacht, wenn das Taschengeld knapp wurde. Man jubelte das Diebesgut einem Unwissenden unter und wenn derjenige unbeschadet an der Kasse vorbeikommt, klaut man es ihm wieder.

»Also kein Blut, keine Waffen. Nichts, woran ich mich verletzen kann«, zitierte Alex seinen Vater.

Herr Hartmann war Kriminalpolizist. Heute war er arbeiten, nur deshalb trafen wir uns bei Alex Zuhause. Sein Vater meinte, ich sei ein schlechter Umgang, seit wir beide einmal beim Stehlen von Kaugummis erwischt wurden. Vati mochte grundsätzlich keine Jungs in meiner Umgebung. Für gewöhnlich trafen wir uns bei Carina – auf neutralem Boden. Doch die packte gerade ihre Sachen für die bevorstehende Kur.

»Wenn du von den Haarklammern absiehst«, sagte ich und boxte ihm aufmunternd gegen die Schulter.

Langsam öffnete er die Tasche, zog das Kleid heraus und untersuchte es.

»Der hat extra Einlagen einnähen lassen.«

»Oder selbst eingenäht«, gab ich zu bedenken.

»Hier.« Er hob die grünen High Heels in die Höhe. »Die darfst du anprobieren.«

»Leck mich!«

Ich riss ihm die Schuhe aus der Hand und schmiss sie auf sein Kopfkissen. Alex schmunzelte.

Die rote Perücke weckte mein Interesse. Es war kein grelles Rot, eher ein natürliches Herbstrot. Ich bewunderte die Frauen, die solche Haarfarben hatten. Meine schnöden, schwarzen Haare waren langweilig. Aber Vati würde mir garantiert den Hals umdrehen, wenn ich mir die Haare färbte.

»Was willst du mit den Sachen anfangen?«, fragte Alex.

»Keine Ahnung. Die Perücke ist schick, aber der Rest?«

»Cari wird das auch nicht tragen.«

»Wir sollten ihr ohnehin nichts davon erzählen«, sagte ich. »Sie macht sich nur unnötig Sorgen. Und behalten werde ich das Zeug auch nicht.«

»Warum hast du die Tasche dann überhaupt mitgenommen?«

Ich zögerte, wusste selbst keine Antwort. War es reine Neugierde oder wollte ich ein Andenken an diese seltsame Begegnung haben?

»Keine Ahnung. Vati hab ich davon wenigstens nichts erzählt.«

»Besser so«, sagte Alex. »Weißt du noch, wie er reagiert hat, als er erfahren hat, dass du dich mit Jungs geprügelt hast?«

»Er hat mir gezeigt, wie man sich aus einem Schwitzkasten befreit und wo ein Tritt wirklich wehtut.«

»Ja. Und er wollte sie eigenhändig krankenhausreif prügeln.«

Ich lächelte. Ja, das hatte Vati wirklich in einem seiner Rauschzustände gesagt. Ob er es auch gemacht hätte? Vielleicht früher einmal. Mittlerweile war er zahm geworden.

»Findest du eigentlich, dass mir das steht?«, fragte Alex unvermittelt.

Er hielt das grüne Kleid vor sich und schwang es hin und her, als würde es im Wind wehen. Ich lachte. Er konnte Themen wechseln wie Kleidungsstücke.

»Aber sicher. Obwohl ich finde, dass der mysteriöse Unbekannte damit attraktiver aussah.«

»Hast du mich gerade fett genannt?«

»Nein«, sagte ich. »Hässlich, mein Lieber. Hässlich.«

Empört sah Alex mich an. Sein offenstehender Mund verzog sich bald zu einem Grinsen und er stürzte sich auf mich.

»Du …«

Ich krachte rücklings aufs Bett, verfehlte mit dem Kopf nur knapp die High Heels und wehrte mich gegen Alex, der seine Finger in meine Seiten stach. Lachend rollten wir uns hin und her, bis wir nebeneinander auf dem Bett liegenblieben und atemlos zur Decke starrten.

»Der Kerl ist doch schwul, oder?«, fragte Alex.

»Wir werden es nie erfahren.«

»Schade eigentlich.«

Er richtete sich auf und strich sein Haar zurecht, aber es hatte keinen Effekt. Sein Haar stand immer zu allen Seiten ab. Carina und ich nannten ihn nicht zu Unrecht Pumuckl.

Alex stopfte die Sachen zurück in die Tasche und warf sie auf den Boden. Durch die Zimmertür duftete es verführerisch nach Pfannkuchen. Hoffentlich ging Frau Hartmann nicht davon aus, dass wir hier aßen. Wir hatten geplant, mit Carina gemeinsam Mittag zu essen und sie anschließend zum Bahnhof zu bringen.

Da sich ihr Asthma nach dem Tod ihrer Mutter verstärkt hatte, fuhr sie über die Herbstferien zur Kur. Die Ärzte sagten, dass es am Stress lag und sie nach den zwei Wochen Auszeit besser damit umgehen würde.

Als wir uns im Flur die Schuhe anzogen, kam sein Vater herein. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, zog Alex seine Schuhe an und ging zur Tür .

»Alex?«

Kurz hielt mein Freund inne. Er zog die Schultern zurück und starrte ins Nichts.

»Wo willst du hin?«, fragte sein Vater eindringlich.

»Raus.«

»Ich denke nicht.«

Alex blieb auf der Türschwelle stehen und ballte die Faust, ohne sich umzudrehen.

»Und warum nicht?«, fragte er zwischen zusammengebissenen Zähnen.

»Du hast Hausarrest.«

»Seit wann?«

Alex drehte sich abrupt um. Ich begab mich aus der Schusslinie und lehnte mich gegen die Wand.

»Weil deine Noten unter aller Würde sind. Und seit ich erfahren habe, dass du dich lieber mit deinen Freunden triffst als zur Nachhilfe zu gehen, die wir extra für dich organisiert haben.«

»Und das ändert sich, indem ich zu Hause bleibe?«

»Ja«, antwortete sein Vater. »Wir werden ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen, bevor der Unterricht weitergeht.«

Sein Vater hatte im Grunde recht. Alexʼ Noten waren im letzten Jahr nicht nur wegen der vielen Fehlstunden abgerutscht. Wenn Carina oder ich ihn darauf ansprachen, antwortete er nur, dass man als Autor nicht unbedingt einen Abschluss bräuchte, ein Abitur schon gar nicht.

Ich gab mich im Gegensatz zu Carina damit zufrieden. Schließlich wollte ich auch nur meinen erweiterten Realschulabschluss schaffen und dann arbeiten gehen.

Die beiden stierten sich grimmig an, als Frau Hartmann in der Küchentür erschien. In ihrem Gesicht spiegelte sich weniger die Frage, warum die beiden stritten, sondern warum die beiden das ausgerechnet vor einem Gast ausdiskutieren mussten.

»Sag deiner Freundin auf Wiedersehen!«, sagte sie resigniert.

Fassungslos sahen Alex und ich zuerst seine Mutter, dann einander an. Ich schlug ihm kräftig auf die Schulter und lächelte ihn an. Er sah gequält drein.

»Grüß Cari!«, sagte er zum Abschied.

»Und du bring morgen die Tasche mit!«

»Wir werden sehen.«

Alex rollte mit Blick zu seinem Vater mit den Augen. Ich nickte seinen Eltern aus Höflichkeit zu und ließ die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Direkt ging das Gezeter weiter. Und ich hatte gedacht, nur mein Vati und ich würden uns so laut streiten.

Kapitel 3

Mitten in der Nacht wachte ich auf. Mein Körper hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass ich Herbstferien hatte. Mit geschlossenen Augen setzte ich mich auf. Ich fühlte einen unangenehmen Druck im Kopf. Licht würde es nur schlimmer machen, also bewegte ich mich im Dunkeln durchs Zimmer.

Ich tastete mich an meinem Schreibtisch vorbei und stieß mit meiner Hüfte einen Stapel Papier auf den Boden. Was hier herunterfiel, blieb für gewöhnlich so lange liegen, bis es wieder gebraucht wurde. Andere würden sagen, dieses Zimmer sei im Chaos versunken; ich sagte, ich beherrsche das Chaos. Auch meine Möbel waren bunt zusammengewürfelt. Der Schreibtisch war vom Trödelmarkt, das kleine Bett vom An- und Verkauf um die Ecke, die dunklen Regale, der alte Küchenstuhl und mein Kleiderschrank aus Kindertagen.

Nichts wollte recht zusammenpassen, aber das war typisch für mich. Ich wollte auch nicht zu meinem Umfeld passen. Schon allein, weil ich nicht auf EDM stand. Mir gefiel Punkrock. Unmengen von Postern zierten meine Wände. Sum41 war meine absolute Lieblingsband. Schon Vati hatte sie gehört, genauso wie Die Ärzte und The Offspring.

Nach meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich in den Sommerferien in einem kleinen Café gekellnert, um mir die neueste CD von Sum41 in der Extended Edition zu kaufen. Der Rest war für T-Shirts und Hoodies draufgegangen.

Auf Zehenspitzen durchquerte ich Flur und Wohnzimmer. Vati saß noch immer auf dem Sofa, den Kopf zur Seite geneigt. Wahrscheinlich döste er nur.

Beim Betreten der Küche offenbarte sich mir das gewohnte Bild. Die Reste unseres Abendbrots lagen noch auf dem Tisch. Natürlich hatte Vati es nicht mehr angerührt, nachdem er sich vom Stuhl erhoben hatte. Zuerst schloss ich die Küchentür langsam, dann betätigte ich den Lichtschalter. Ich nahm die beiden Teller, schüttete die Reste in den Müll und stapelte sie auf das dreckige Geschirr in der Spüle.

Getreu unserem Motto »Wen’s stört, der macht’s« führten wir unseren Haushalt und unsere Hemmschwelle war mit der Zeit gestiegen. Es konnte vorkommen, dass der Abwasch gut und gerne zwei Wochen auf sich warten ließ. Fertiggerichte waren eben nicht nur vor dem Verzehr einfach zu handhaben.

Mein Mathetest, auf dem eine Kaffeetasse stand, hatte endlich Beachtung gefunden. Mein Vater hatte einen willkürlichen Kringel neben die rote Fünf gekritzelt.

Im Gegensatz zu anderen Eltern machte mir Vati keinen Stress. Dennoch musste ich mir seit Beginn des zehnten Schuljahrs immer öfter die Frage anhören: »Was willst du nach deinem Abitur machen?«

Hallo? Falsche Frage! Die Frage lautet: »Kommst du bis zu den Abschlussprüfungen?« Das stand noch offen, zumal ich mir nicht einmal sicher war, ob das Abitur für mich überhaupt relevant sein würde. Immerhin wollte ich nicht studieren. Ich war in einigen Fächern gut, aber in anderen wiederum so schlecht, dass ich keinen Überblick mehr über die Bilanz hatte. Wo würde ich am Ende landen? Beim Arbeitsamt, wieder in der Schule oder gar im Berufsleben?

Ich öffnete den Schrank, in dem das Aspirin lag. Die Packung lag gut erreichbar neben den Gewürzen und Vatis Whiskeyflasche. Er löste seine Probleme mit Alkohol, mir reichte eine winzige, weiße Tablette – platzsparender und wesentlich preiswerter. So hatte jeder sein Mittelchen gefunden.

Bis die Tablette wirkte, setzte ich mich an den Küchentisch, um das Altpapier zu sortieren. Ein Haufen uralter Zeitungen stapelte sich auf der Sitzbank. Darunter war neben den Sonntagszeitungen auch ein Boulevardblatt, das Vati sicherlich aus seiner Stammkneipe mitgebracht hatte.

Auf der Titelseite prangte die Headline:

Bestialischer Mord an Bürgermeister.

Ist der Siebenschläfer wieder erwacht?

Nach dem grausamen Mord am Bürgermeister von Neustadt gehen die Ermittlungen weiter.

Bruce McMillan (54) wurde am 15. August tot aufgefunden. Seine Sekretärin hatte seine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche im Büro entdeckt und die Polizei alarmiert.

Der Fall erinnert an die Ermordung seines Vorgängers Hector McMillan vor 28 Jahren. Sein Tod bildete den Auftakt einer brutalen Mordserie, der auch die Abiturientin Yvonne J. und das Ehepaar Neumann zum Opfer fielen.

Da zwischen dem ersten und zweiten Mord exakt sieben Monate vergingen, wurde der Serienmörder bundesweit als Siebenschläfer bekannt. Seine Reihe endete im September vor 27 Jahren. Sascha B. wurde für den Doppelmord an Familie Neumann verurteilt. Die Morde an Hector McMillan sowie an Yvonne J. konnten ihm bis zu seinem Tod vor zwölf Jahren nicht nachgewiesen werden.

Ist ein Trittbrettfahrer am Werk? Oder ist womöglich der wahre Siebenschläfer aus seinem jahrzehntelangen Winterschlaf erwacht?

Die Nachricht über den Tod war auch an mir nicht vorbeigegangen. Bei den bevorstehenden Neuwahlen Ende Oktober würde ich zum ersten Mal mitwählen dürfen. Die Entscheidung würde zwischen Theodor McMillan und Vincent Pilgrim fallen. Den dritten Kandidaten konnte man geflissentlich ignorieren. Soweit ich wusste, waren bisher sowieso nur McMillans ins Amt gewählt worden.

Im Geschichtsunterricht hatte Carina einmal über die zwei Familien referiert. Sie waren in Zuge der Industriellen Revolution nach Deutschland gelangt. Die McMillans waren aus Schottland eingewandert, die Pilgrims aus Irland. In unserer Hafenstadt hatten sie ihre Imperien aufgebaut und waren bis heute allgegenwärtig.

Langsam erwachte mein Bewusstsein und ich kehrte in mein Zimmer zurück. Unter meinem Bett lag die Tasche des Unbekannten, als warte sie darauf, abgeholt zu werden. Als ob dieser Typ wüsste, wo ich wohnte.

Ich setzte mich aufs Bett und holte sie hervor. Neugierig zog ich das Kleid aus der Tasche und wog es abwägend in der Hand. Ich stellte mich vor meinen Spiegel und hielt es vor mich.

Da ertönte ein lautes Geräusch. Ich fuhr zusammen. Es war aus Richtung des Fensters gekommen. Ein zweites Mal donnerte es. Etwas Hartes traf die Scheibe.

Vorsichtig ging ich zum Schreibtisch, um hinauszusehen. Unter der Straßenlaterne stand jemand. Es war der Mann aus dem Kaufhaus. Er winkte mir zu.

Schnell wich ich vom Schreibtisch zurück und hockte mich auf den Boden. Woher wusste dieser Kerl, wo ich wohnte? War er tatsächlich gekommen, um die Tasche abzuholen? Waren die Sachen darin so wertvoll für ihn?

Ich überlegte, ob ich es wagen sollte hinunterzugehen, und schob meine Bedenken beiseite. Stattdessen stopfte ich das Kleid zurück in die Tasche, zog mir meinen Pullover über und schlich in den Flur. Doch Vati hatte sein Nickerchen bereits beendet.

»Prinzessin? Wo willst du denn hin?«

Ich hasste meinen Kosenamen. Nicht einmal im Kindergarten hatte ich mit den Barbies im Märchenschloss gespielt. Ich war vielmehr eine Räubertochter statt einer Prinzessin. Doch für Vati würde ich immer das kleine, süße Mädchen bleiben.

Mit genervtem Tonfall antwortete ich: »Mann, Vati. Der Müll hier stapelt sich echt ins Unermessliche. Voll berstig. Ich bring mal ein bisschen was runter, sonst erstickst du noch an den Gasen.«

Es kam nur ein Schnauben. Um die Täuschung aufrechtzuerhalten, ging ich an ihm vorbei in die Küche und packte schnell ein paar Müllbeutel zusammen. Dann zog ich mir meine roten Chucks an und verließ mit der Tasche die Wohnung.

Als ich schließlich auf der Straße stand, war der Typ nicht mehr da. Ich sah mich um, entdeckte jedoch keine Spur von ihm. So ging ich hinter das Haus, um den Müll in die Tonnen zu schmeißen.

Warum hatte der Kerl mich herunterbestellt, wenn er seine Tasche doch nicht wiederhaben wollte? Mich überkam ein mulmiges Gefühl.

Als ich die Haustür aufschließen wollte, durchbrach ein Motorengeräusch die Stille der Nacht. Ein langgezogenes Heulen war zu hören, dann war es wieder völlig still. Ich drehte mich um. Aus der Dunkelheit schoss ein rotes Motorrad hervor. Ich sprang zurück. Direkt vor mir kam es zum Stehen. Mein angstverzerrtes Gesicht spiegelte sich im Visier des Fahrers.

»Steig auf, Julia!«, sagte der Fremde ruhig aber bestimmt.

Ich schüttelte eingeschüchtert den Kopf. Woher kannte er meinen Namen?

»Es ist wirklich kein Problem«, sagte er und hielt mir einen zweiten Helm hin.

Ich schüttelte abermals den Kopf. »Nein, ich kann nicht. Mein Vati denkt, ich bringe nur schnell den Müll runter.«

»Oh … na dann … treffen wir uns heute in der Stadt. So gegen sechzehn Uhr?«

Er zog einen Stift aus der Brusttasche seiner Lederjacke und griff nach meinem Arm, den ich ihm sofort entzog.

»Wer bist du? Und wie kommst du darauf, dass ich mich mit dir treffen will?«

»Ich hab ein Angebot für dich. Und du brauchst die Adresse der Bar, in der ich dir davon erzählen will.«

Er sah auf die Tasche, die ich in der Hand hielt, und lächelte mich breit an.

»Wenn du magst, kannst du das Kleid anziehen«, sagte er.

»Vergiss es!«

»Willst du die Adresse haben?«

Ich zögerte, hielt ihm aber schließlich den linken Arm hin und er notierte eine Adresse. Danach startete er das Motorrad und gab Gas.

Mit einem eigenartigen Gefühl im Bauch ging ich nach oben. Dieser ominöse Kerl hatte mit mir geredet, als ob ich ihm gehören würde. Einerseits machte mich das wütend, andererseits war dieser Mann so anders als alle Personen, die ich bisher kennengelernt hatte.

Zitternd steckte ich den Schlüssel ins Schloss, wobei mein Blick auf meinen Arm fiel. Bismarckstraße 76. Das war die Kneipenmeile von Neustadt. Ich öffnete die Wohnungstür und spähte hinein. Aus der Küche hörte ich Geschirr klirren. Nachdem ich die Tasche unbemerkt in mein Zimmer gebracht hatte, ging ich den Geräuschen nach.

»Was machst du da?«, fragte ich meinen Vater, der die Teller schrubbte.

Er lehnte sich an die Spüle. »Du kannst mir ruhig sagen, wenn die Wohnung dir zu dreckig ist.«

»Vati, das meinte ich nicht so«, sagte ich.

Abrupt wandte er sich zu mir um, sodass der Waschlappen in seiner Hand Wasser auf die Fliesen tropfte. Mit einer Hand fuhr er sich durchs schwarze Haar und machte es nur noch strubbeliger.

»Es wäre alles ganz anders, wenn deine Mutter hier wäre.«

Tränen standen in seinen braunen Augen. Mein Herz befand sich in einer Schraubzwinge.

»Ich bin ein schlechter Vater.«

»Das stimmt nicht!«

»Doch. Andere bekommen es viel besser hin. Sieh dir nur Caris Vater an!«

»Das ist etwas anderes. Caris Mutter ist tot.«

Er erwiderte nichts. Es machte aber einen himmelweiten Unterschied, ob jemand freiwillig oder unfreiwillig gegangen war. Früher hatten meine Eltern ein freies Leben geführt. Sie waren mit dem Motorrad durch Europa gereist, hatten jeden Tag woanders übernachtet. Aus dieser wilden Zeit hatte Vati die Tattoos an seinen Armen und auf dem Rücken.

Als meine Mutter dann mit mir schwanger war, wurden sie sesshaft. Doch sie hatte es nur vier Jahre ausgehalten, dann war sie geflohen – vor diesem Leben, dieser Beziehung und der Verantwortung.

Vati redete nicht gern über sie. Jedes Mal, wenn er an sie dachte, war er zutiefst traurig. Mich interessierte nicht, wo sie war, und Vati wusste es wohl auch nicht. Fotos bewiesen, dass ich ihr extrem ähnlich sah. Von Vati hatte ich seiner Aussage nach nur die Sturheit geerbt.

Ich griff mir ein Geschirrtuch und nahm ihm den gespülten Teller aus der Hand. Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen von den Wangen und legte die Stirn in Falten. Sein Blick war auf meinen Arm gerichtet. Schnell wischte ich wie zufällig mit dem feuchten Tuch über den Schriftzug. Vati fuhr stumm mit dem Abwasch fort.

»Du bist ein cooler Vati. Verstanden? Wer wäscht sonst mitten in der Nacht Geschirr ab?«

»Und welche Tochter bringt nach Mitternacht den Müll runter?«

Ich stieß ihn sacht mit dem Ellenbogen an. »Exakt.«

»Sollten wir öfter tun«, sagte er und zwinkerte.

Oktober, vor 28 Jahren

Der Tag seiner Beerdigung war trüb. Der Wind schob die dunklen Wolken vor sich her und ließ die Baumwipfel wiegen. Doch der Regen ließ auf sich warten. Wozu auch Wasser verschwenden für so eine verabscheuungswürdige Person? Im Grunde war ich nur hier, weil ich absolute Gewissheit haben wollte. Ich wollte sehen, wie sein Sarg hinabgelassen wurde und Tonnen von Erde auf ihm lagen.

Mutter und ich saßen in der Kapelle des Nordfriedhofs. Unmengen von Kränzen waren extra für die Andacht geflochten worden und lagen wohl sortiert um den Sarg. Riesige Kerzenständer waren aufgestellt und Stabkerzen verströmten eine andächtige Stimmung.

Dutzende von Verwandten hatten teils hunderte Kilometer zurückgelegt, um hier sein zu können und den Namen unserer Familie zu feiern. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen abhaben. Manche hatten erst durch die Zeitung erfahren, dass Hector McMillan gestorben war.

In der ersten Reihe saß sie. Ihr graues Haar war hochgesteckt und ein schwarzer Schleier verbarg ihr Gesicht. Sie war die Erste, die sich erhob, als vier Männer den Sarg zum ausgehobenen Grab trugen. Meine Mutter und ich folgten ihr unmittelbar. In den Reihen sah ich betrübte Gesichter. Manche sahen mich verstohlen an, andere tuschelten miteinander.

Am Grab war sie es, die die erste Rose ins Loch warf. Sie war es auch, die mit gefalteten Händen ein Gebet anstimmte. So wie sie immer die Erste gewesen war: die First Lady. Nachdem sie Erde auf seinen Sarg gestreut hatte, waren meine Mutter und ich an der Reihe. Als ich vor seinem Grab stand und auf den Sarg sah, hätte ich am liebsten auf ihn gespuckt. Doch ich riss mich zusammen und knallte ihm drei Fuhren Erde auf den Kopf.

Im Anschluss hatte Großmutter im Goethe-Saal einen Empfang organisiert. Ein Cateringservice brachte warme Speisen und hunderte von Menschen, darunter Verwandte und betroffene Bürger, saßen beisammen und konnten ihrem Voyeurismus frönen.

Beim gestrigen Abendessen hatte ich mit Mutter diskutiert, ob wir wirklich kommen sollten. Mutter hatte gesagt, es sei Hector recht geschehen, ermordet zu werden. Doch wirkte sie dabei unzufrieden. Schließlich hatte ich mich überzeugen lassen. Es wäre auffällig gewesen, wenn ich als einziger Enkel nicht erschienen wäre. Und bei der aktuellen Ermittlungslage wollte ich lieber nicht ins Visier geraten.

An unserem Tisch saß ein entfernter Cousin, der während der Andacht in unserer Nähe gesessen hatte. Auch er wirkte nicht sonderlich betroffen, ließ die Prozedur genauso wie ich einfach über sich ergehen. Beim Essen sprach er mit anderen Bürgern des Ortes über den Tod meines Großvaters.

»Ich hab gehört, Marco Pilgrim hat sich als Kandidat für den Posten des Bürgermeisters aufstellen lassen?«, fragte mein Cousin in die Runde.

»Ist nicht einer seiner Söhne vor ein paar Monaten gestorben?« Ich schaute zu der Frau mir gegenüber auf und stoppte die Gabel auf dem Weg zum Mund. »In der Zeitung stand, er wurde auf der Straße erschossen. Einfach so.«

»Es sind schreckliche Zeiten«, sagte ein Mann kopfschüttelnd.

»Der Täter ist noch nicht gefasst«, fuhr die Frau fort und schwenkte ihr Weinglas. »Vielleicht denkt Marco, dass Hector etwas mit dem Tod an seinem Sohn zu tun hat? Es ist ja ein schwieriges Verhältnis zwischen den Familien.«

Die Anwesenden nickten. Ich schwieg genauso wie meine Mutter, die seit Minuten in ihrem Hähnchensalat stocherte. Fünf Monate lang schon ermittelte die Polizei und hatte noch keine verwertbaren Ergebnisse geliefert. Marcos Sohn war genauso alt wie ich gewesen.

»Wird einer von Annas Söhnen kandidieren?«, fragte mein Cousin an mich gewandt nach einer langen Pause.

»Kann sein«, antwortete ich nach kurzem Zögern.

Ich wusste genau, wer kandidieren wollte, doch das ging ihn nichts an. Sollte er seine Informationen genauso beziehen wie alle anderen Bürger auch – durch die Presse.

»Ich finde ja, Bruce McMillan hat das Zeug dazu, Bürgermeister zu werden«, sagte ein Mann. »Er ist anständig. Und hat er nicht gerade erst eine Tochter von Marco Pilgrim geheiratet? Das könnte doch endlich für Ruhe zwischen den Familien sorgen.«

»Ich hab gehört, Marco hat mit seiner Tochter gebrochen, noch bevor sein Sohn ermordet wurde«, sagte mein Cousin. »Es bringt ihm nur etwas, wenn er selbst an die Macht kommt. Wahrscheinlich sieht seine Tochter nicht einmal etwas von seinem Erbe.« Mein Cousin sah erst meine Mutter, dann mich an. »Apropos. Warum bist du eigentlich nicht auf die Idee gekommen, deinen Großvater umzubringen? Das Erbe ist gigantisch und du der einzige Nachkomme.«

Mir blieb beinahe das Stück Kassler im Hals stecken. Nachdem ich mich geräuspert hatte, antwortete ich:

»Wer weiß, vielleicht war ich es ja?«

Einen Moment herrschte angespannte Stille. Mutter sah mich mit geweiteten Augen an. Dann begann mein Cousin zu lachen und die übrigen stimmten ein.

»Das hätte dir auch nichts gebracht«, antwortete ein Mann. »Du erbst wahrscheinlich gar nichts.«

Doch, es hatte mir etwas gebracht: Rache. Das Erbe war mir egal. Ich schwieg mit einem Lächeln auf den Lippen. Und da wusste ich: Ich komme ungestraft davon.

***

Ich saß in Hectors hohem Ohrensessel und wartete. Wie geplant kam sie nach der Beerdigung in sein Büro. Ich hatte ihr während der Trauerfeier über ihren Enkel mitteilen lassen, dass jemand sie hier sprechen wolle. Es ginge um den Nachlass ihres Mannes.

Als sie das Zimmer betrat, fiel ihr Blick zuerst auf mich im schwach beleuchteten Sessel. Wenn ich eines von meinem Großvater gelernt hatte, dann den Auftritt.

»Du?«, entfuhr es ihr.

Irina weitete die Augen. Ihre Angst verriet mir, dass sie die Wahrheit kannte. Sie wich einen Schritt zurück und drückte sich gegen die Wand. Dort blieb sie starr stehen und beobachtete, wie ich aufstand und mir ein Glas aus der Bar griff. Ich goss mir Whiskey ein und setzte mich auf die Schreibtischkante.

»Kommen wir zum Wesentlichen.«

»Was willst du? Das Erbe steht fest«, sagte sie mit schwacher Stimme.

»Du denkst, das ist der Grund?«

»Das ist immer der Grund.«

»Sicher?« Sie stutzte. »Deswegen bin ich nicht hier. Weißt du, was Großvater getan hat?«

»Was meinst du? Dass er dich und deine Mutter verstoßen hat? Dass er Menschen in den Ruin gestürzt hat? Dass er neben mir noch andere … Mätressen hatte?«

»Ich dachte eher an … Anna.«

Annas Namen sprach ich langsam und deutlich aus. Die Gesichtszüge meiner Großmutter verhärteten sich.

»Du weißt …«, begann sie und verstummte sogleich.

»Ja«, sagte ich. »Ich weiß alles.«

Ihr Blick schweifte ab. Suchte sie nach Ausflüchten? Einer Strategie zur Verteidigung? Einer Begründung für ihr schäbiges Verhalten? Sie schwieg und löste sich von der Wand. Mit gesenktem Blick kam sie zu mir, nahm das Glas aus meiner Hand und ließ sich damit in den Sessel fallen.

Sie leerte es mit einem Zug. Erstaunt sah ich ihr dabei zu und wartet. Der Alkohol löste ihre Zunge.

»Ich habe sie erwischt. Kannst du dir vorstellen, wie es für mich war, meinen Mann mit einem Kind vögeln zu sehen?«

Das Wort »vögeln« hallte in meinem Kopf wider.

»Ich konnte es unmöglich jemandem sagen. Ich hätte mich scheiden lassen müssen. Und dann erst das Kind.«

»Patrick«, sagte ich.

Ich wollte, dass sie seinen Namen aussprach. Doch sie schwenkte lediglich das Whiskeyglas in ihrer Hand hin und her, nur um festzustellen, dass es bereits leer war.

»Dieser Bastard. In unserer Familie. Das durfte nicht sein.«

»Und trotzdem hast du ihn geduldet.«

»Was blieb mir anderes übrig? Und niemand ahnt, dass er Hectors Sohn ist.«

Sie stand auf, um sich nachzuschenken.

»Und doch ist er es«, sagte ich. »An sich gehört ihm das Erbe.«

Sie stand mit dem Rücken zu mir. Ihre Schultern strafften sich, während sie die Whiskeyflasche lautstark abstellte.

»Diesem Bastard? Ich hatte erwartet, dass du das Erbe antreten willst. Aber er? Das ist lächerlich.«

Ich sprang auf und zog Hectors Waffe aus der Jackentasche. Eigentlich hatte ich sie hier in einer Schublade hinterlassen wollen, nachdem ich sie gesäubert hatte.

»Pass auf, was du sagst!«, zischte ich.

Mit Wucht donnerte ich die Waffe auf den Tisch. Ein stechender Schmerz fuhr durch meinen Arm, an dem die Flammen, in denen Hector verbrannt war, geleckt hatten. Schnell brachte ich meine Gesichtszüge unter Kontrolle.

Irina drehte sich um und hielt sich am Glas fest, während sie die Waffe taxierte.

»Willst du mich umbringen?«

»Wozu die Hände dreckig machen?«, konterte ich. »Dein Schicksal ist besiegelt.«

Ich schob die Waffe langsam über den Tisch. Es waren keine brauchbaren Fingerabdrücke mehr daran und die Handschuhe, die ich über meinen Verbänden trug, verhinderten frische Spuren.

»Morgen wird jeder wissen, was er getan hat. Was meinst du, was das für dich bedeutet? Morde sind das Eine, aber Vergewaltigung und Inzucht ist etwas ganz anderes.«

Sie schluckte geräuschvoll.

»Entscheide dich! Entweder du änderst dein Testament zugunsten von Patrick oder die Medien werden ab morgen über deinen kinderfickenden Ehegatten berichten.«

Mit diesen Worten stand ich auf und verließ das Haus.

***

Am nächsten Abend war Onkel Patrick zu uns eingeladen. Ich nannte ihn seit meiner Geburt Onkel, auch wenn er eigentlich nur der Sohn meiner Großtante war. Dennoch war er genauso alt wie Mutter. Und wie ich seit einigen Wochen wusste, war Onkel die korrekte, wenn auch inoffizielle Bezeichnung.

»Es tut mir so leid«, sagte Patricks Frau zur Begrüßung.

Veronica umarmte meine Mutter.

»Danke.«

»Nach deinem Vater nun auch deine Mutter. Es scheint wie ein Fluch.«

»Schatz!«, sagte Patrick und warf seiner Frau einen tadelnden Blick zu.

Sie hielt sich eine Hand vor den Mund. »Tut mir leid. Aber ich finde es so schrecklich. Deine Mutter Anna, und jetzt auch noch deine.« Veronica sah meine Mutter mitleidig an. »Aber du hast recht. Wir sollten über etwas anderes reden.«

Mutter nickte, während Patrick sie mit einer Umarmung begrüßte. Schon am Mittagstisch war der erste Anruf gekommen, gefolgt von unzähligen weiteren Beileidsbekundungen.

Irina war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Sie hatte den Konflikt gelöst, wie sie immer Probleme löste: strategisch. Ihr Testament hatte sie nicht geändert, sondern sich mit einer Überdosis Schlaftabletten und Whiskey umgebracht. Als würde sie mir noch über ihren Tod hinaus ins Gesicht lachen.

Unser Abendessen verlief im Großteil harmonisch. Ich redete mit meinem Cousin über die Schule und angesagte Bands, während unsere Eltern über Patricks Lederwarenladen redeten. Die Investitionen hatten sich offenbar gelohnt und das Geschäft lief gut.

Nach dem Essen räumten die Frauen den Tisch ab. Mein Cousin verabschiedete sich, um sich mit Freunden zu treffen. Patrick und ich blieben im Wohnzimmer zurück, während meine Mutter und Veronica in der Küche das Geschirr spülten.

»Wie geht’s dir damit?«

»Mit dem Tod meiner Großeltern?«, fragte ich.

Patrick nickte. »Ich fass es nicht, dass die Polizei seit einem Monat auf der Stelle tritt. Haben sie dich auch befragt?«

»Sie haben jeden aus der Familie befragt. Auch Mutter und mich.«

»Dass sie ausgerechnet uns verdächtigen. Eine Frechheit. Es kann jeder gewesen sein. So viele hatten ein Motiv. Aber wer verbrennt einen Mann bei lebendigem Leib?«

Ich hatte bislang niemandem von meiner Tat erzählt. Nur Mutter hatte mich unmittelbar nach Hectors Mord im Bad gefunden.

Ich saß mit einem Handtuch um die Hand auf einem Hocker neben dem Waschbecken. Mein Gesicht war vom Weinen aufgedunsen.