Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: USM Audio

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Helen ist neunzehn, Julius ist zweiundfünfzig. Eine ungewöhnliche Verbindung, die tragisch endet, als Julius 1989 bei einem Attentat ums Leben kommt. Jahre später erinnert Helen sich: wie leicht und hell ihre Beziehung begann, wie viele Briefe sie ihm schrieb und wie sie nach seinem Tod Journalisten, Zeitzeugen und Stasi-Akten befragte, um ihn zu begreifen. Tanja Langer entfaltet den Roman einer unkonventionellen Liebesfreundschaft. Packend, zärtlich, traurig – ein leidenschaftliches Buch.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

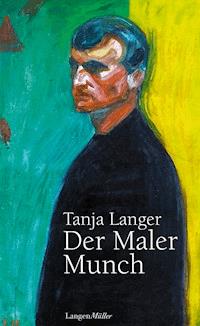

Tanja Langer

Der Tag ist hell, ich schreibe dir

Roman

LangenMüller

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.langen-mueller-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook:

2019 LangenMüller in der

F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München.

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung und Fotografik: STUDIO LZ, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von picture-alliance

Satz und eBook-Produktion:

Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

www.Buch-Werkstatt.de

ISBN 978-3-7844-8355-9

Meinen Töchtern gewidmet

und A. (1930–1989)

My faith was so much stronger then

I believed in fellow men

And I was so much older then

When I was young

Eric Burdon & The Animals,

When I was young (1967)

Noch lange Zeit nach deinem Tod glaubte ich, dich zu sehen. Auf Flughäfen vor allem; Flughäfen schienen mir wie deine natürliche Umgebung; es war die Umgebung, zu der ich Zugang hatte, die ich – wenn auch selten – mit dir teilen konnte. Anders als die Hochhäuser der Banken, Tagungsräume von Aufsichtsratssitzungen oder Aktionärsversammlungen, die Hallen teurer Hotels und Sitzungszimmer hoher Politiker. Manchmal schien es mir, als sähe ich deine schmale Silhouette, deinen trotz des leichten Hinkens energischen, beschwingten Gang. Manchmal glaubte ich, einen Zug deines Gesichts zu sehen, un trait, im Deutschen eher im Plural verwendet, seine Züge verwandelten sich, ihre Gesichtszüge erinnerten ihn an, von sehr weit weg, wenn es sich auf das Gesicht eines Fremden zu legen schien, oder eine Geste, so charakteristisch für eine einzelne Person, dass man diesen Menschen sofort erkennt. Ich erschrak jedes Mal, als hätte ich dich tot geglaubt und du wärst es gar nicht.

Ich bereue bis heute, kein Foto von dir gemacht zu haben, in meinem Zimmer oder meinem Hinterhof, oder sogar eines von uns beiden, einen Schnappschuss, wie ich ihn manchmal mit einem Freund oder einer Freundin mache, indem wir einfach die Köpfe aneinanderhalten und die Kamera in einer ausgestreckten Hand auf uns richten. Ich bereue, wenn ich daran denke, nicht sofort zum Unfallort gefahren zu sein, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass du es warst, oder sogar mit meinen Händen, dass dieser verkohlte Körper, der seltsam zusammengerollt, zusammengeknickt, zusammengesackt auf der Hinterbank lag, dort, wo ich einige Male neben dir gesessen hatte, auf dem Weg zum Flughafen, München-Riem oder Berlin-Tegel, von wo aus du dann die Stadt oder das Land verlassen hast, während ich wieder heimkehrte in meine Studentenwohnung; dein Leben, mein Leben.

Ich kann den Tod nur glauben, wenn ich ihn sehe oder berühre. Das Ganz-nah-Herantreten und Sehen. Die Aura, den Geruch aufnehmen, wie ich es bei meinem Großvater und meinem Vater getan habe. Vor allem aber: das Erkennen der Person.

Jahrelang hatte ich Albträume, in denen du mir begegnetest. In denen du auftauchtest und mich ansahst, fragend, traurig, fordernd. Jedes Mal erwachte ich, schweißgebadet, verwirrt, mit demselben Aufbegehren: Er ist nicht tot! Ich muss ihn finden! Der Tod war nur vorgetäuscht, um dem Tod zu entgehen! Um irgendwo auf dieser Welt weiterzuleben, eine unscheinbare, friedliche Existenz, die nach einfachen Dingen schmeckte, frischem Fisch, einer leichten Brise vom Meer her, dem Anblick seltener Blüten.

Erst fünfzehn Jahre nach deinem gewaltsamen Tod zeigte sich dieses Wieder-Auftauchen, diese unerwartete Vergegenwärtigung, wie ein Geschenk, ein »Ich-werde-dir-zurückgegeben«, »Ich-bin-bei-dir«, auch wenn es sich bald darauf erneut zersplittern sollte.

Natürlich habe ich nicht fünfzehn Jahre lang von dir geträumt; es beruhigte sich nach zwei, drei Jahren, es wurde allmählich seltener, klang aus. Neue Ereignisse und Erlebnisse legten sich nach dem Attentat, das mein Leben in ein Vorher und Nachher teilen sollte, ohne dass es mir damals klar gewesen wäre, allmählich über den Schmerz, die Trauer, die Ratlosigkeit und die Sehnsucht, und sie gewannen immer mehr Raum in mir, wie das Leben überhaupt. Die Theaterarbeit, die Begegnung mit meinem Mann, unser erstes Kind.

Abschied ist ein fragmentierter Nachklang, ich wusste nicht, dass er wiederkehren kann. Zeitsprünge, über dreißig Lebensjahre verteilt, von denen ich dich acht gekannt habe. Zerstörte Gedächtnisflächen wuchern neben komischen Begebenheiten. Der Ansturm der Presse, nachdem unsere Geschichte bekannt geworden war. Die Dollarzeichen in den Augen des Filmproduzenten, der sich über den Tisch beugte und sagte: »Ich mache Sie reich, wenn Sie mir Ihre Geschichte verkaufen«, worüber ich lachen musste und meinen Espresso umkippte. Der Schmerz in meiner Schulter, als ich anfing, mich in deine Vergangenheit zu graben und die möglichen Gründe für deinen Tod umkreiste. Der Anruf eines schwer atmenden Journalisten, der mir von einer Verschwörung ins Ohr raunte, sodass ich weiche Knie bekam. Der Besuch bei deinen Verwandten in Essen, bei dem ich mit Fremden glücklich war, im Garten, neben einer Voliere mit hundert kreischenden Kanarienvögeln.

Ich bin erst später, durch andere Todesfälle in der Familie, darauf gekommen, was es heißt, jemandem etwas zu hinterlassen. Die Dingeliegenmir nicht besonders, aber es war eigenartig, nichts von dir in den Händen zu halten, es hätte eine Schallplatte sein können, irgendetwas, das mich an dich erinnern würde. Ich weiß nicht einmal, ob du ein Testament gemacht hast – immerhin hattest du für den Fall deiner Entführung deiner Frau einen Brief hinterlegt; du musst also eine Vorstellung davon gehabt haben, überraschend zu verschwinden. Dir war nur wichtig, dass deiner Familie nichts geschieht und dass der Staat auf dein Leben keine Rücksicht nehmen sollte, um die Interessen und Ideale zu verfolgen, die dir wichtig waren. Hält jemand eine überraschende Wende im Leben nicht für möglich, ist ein Testament nicht nötig. Die Verwandtschaftsverhältnisse regeln die Hinterlassenschaft von selbst.

Ist dies vielleicht deine Hinterlassenschaft für mich: die Fragen von Fremden, die nicht enden? Die E-Mails, die mich immer noch erreichen? Ein Mann behauptete, Dinge über dich zu wissen, die mich interessieren dürften, schlimme Dinge. Einer war in deine Tochter verliebt und glaubte, von mir etwas über sie zu erfahren. Ein Dritter wollte das Attentat aufklären, ein Vierter schrieb seine Doktorarbeit über dich. Ich habe eine ganze Sammlung von Briefen wildfremder Rentner, die sich für dich begeistern, mir aber auch mitteilen, wie lesenswert ihr eigenes Leben sei. Bei einer Lesung schlägt ein Mitarbeiter deiner Bank ein Bein übers andre, sieht mich seltsam an und sagt, mit der Verachtung des Verschmähten in der Stimme: »Wissen Sie, mit Unsereinem hat er nicht so gern seine Zeit verbracht. Bei Geselligkeiten ist er lieber ein Bier trinken gegangen, draußen, mit seinen Leibwächtern.«

Ich habe damals überhaupt nicht an solche Zusammenhänge gedacht. Vielleicht hätte mich die Vorstellung insgeheim doch verletzt, dass ich keine Rolle gespielt hatte in deinen Gedanken an das, was ist, wenn du nicht mehr da bist. Getröstet hätte ich mich garantiert damit, mir zu sagen: Unsere Beziehung bestand außerhalb dessen, was sich in irgendeiner Form regeln lässt.

Deine Witwe war es, die an mich dachte.

Sie war es, die vier Jahre nach deinem Tod kam und mir etwas brachte, so wie sie mich auch zur Beerdigung eingeladen hatte. Ich hatte ihr seitdem jedes Jahr Weihnachtsgrüße geschickt, nichts weiter, wir teilten im Grunde ja auch nichts Eigenes. Ich erinnere mich an drei oder vier Telefonate, bei denen ich dich hatte sprechen wollen und sie an den Apparat gekommen war, im Hotel in Berlin oder bei euch zu Hause. Nein, wir hatten nichts Eigenständiges zu teilen – vielleicht nicht einmal den Menschen, der eine Verbindung zwischen uns beiden hergestellt hatte. Trotzdem hatte ich ihr jetzt die Geburtsanzeige unserer Tochter geschickt, und sie hatte sich umgehend und überraschend angemeldet, um, wie sie sagte, das Baby zu bewundern.

»Was wünschst du dir von Julius?«, fragte sie am Telefon.

Ich schwieg, noch immer erstaunt über ihren Wunsch, uns zu besuchen.

»Gibt es einen Gegenstand, irgendetwas, das du gern von ihm hättest, zur Erinnerung?«

Ich war so verwirrt von ihrem Angebot, dass es mir die Sprache verschlug.

»Vielleicht seine Tasche?« Ihre Stimme klang freundlich und offen.

Hatte sie mich früher gefragt? Unmittelbar nach deiner Beerdigung? Als ich zum ersten Mal euer Haus betrat? Ich konnte mich nicht erinnern. Das Bild deines Schreibtischs tauchte auf, an dem ich gestanden hatte, fassungslos, und auf dem der Umschlag meines letzten Briefs an dich lag, in den ich einige Fotos gesteckt hatte, von den Tagen der Maueröffnung, und auf den ich – ich musste schlucken, als es mir einfiel – einen Engel geklebt hatte, den ich aus einem Kalender ausgeschnitten hatte, einen pausbackigen rosa Engel von Andy Warhol.

»Seinen Füller«, entfuhr es mir, »wenn ich darf.«

Keine Woche später kam Pia in unsere Wohnung, lernte meinen Mann Thimo kennen und bewunderte Felicitas, unser kleines Mädchen.

»Babys muss man anhimmeln«, sagte sie. »Babys sind zum In-die-Knie-Gehen.«

Sie hatte einen tiefblauen Anzug aus Samt für Felicitas mitgebracht, mit einem weißen Kragen. Ich hatte Apfelkuchen gebacken und Tee gekocht. Wir saßen in der Küche, Felicitas lag in ihrem Stubenwagen neben dem Tisch, als Pia aus der Handtasche, in etwas Papier eingewickelt, den Füller holte und ihn mir überreichte.

Es war ein eigenartiger Augenblick. Ich zitterte, als ich ihn annahm.

Der Füller hatte in ihrer Handtasche gelegen, zwischen ihren persönlichen Dingen, geschützt von etwas knistrigem weißem Seidenpapier. Julius hatte mit diesem Füller, Marke Pelikan, die wenigen Karten geschrieben, die er mir geschickt hatte, weiß, mit seinem Namen auf den oberen Rand gedruckt, Bütten, 30 Gramm oder mehr, mit Wasserzeichen. Und er hatte die Briefe damit unterschrieben, die er Frau Osthaus an mich diktiert hatte. Offizielle Briefe, die er einem Buch beigelegt hatte, das er mir schenken wollte, das ich erwähnt hatte, von dem er wusste, dass es mir Freude machen würde, oder wenn er mir seine Vorträge schickte, damit ich sie las und kommentierte. Einmal waren es die dicken Bände des Kunsthistorikers Ernst Gombrich, Kunst und Illusion und Geschichte der Kunst, die ich mir allein niemals gekauft hätte, weil sie viel zu teuer waren. Ein anderes Mal war es die Werkausgabe von Paul Celan, meerblau, in einem Schuber. Die Karte hatte er diskret hineingeschoben, in einem verschlossenen Kuvert. Er hatte seine Worte mit einem »Kuss, Julius« unterschrieben, und das hätte er Frau Osthaus niemals lesen lassen.

Ich hielt den Füller in der Hand. Du hattest ihn immer bei dir getragen. Du hattest mit diesem Füllfederhalter Verträge unterzeichnet, in Frankfurt am Main, Berlin, New York, Washington, Toronto, Moskau, Mexiko City und anderen Orten dieser Welt. Verträge, in denen es um Summen ging, die ich noch nicht einmal korrekt hätte schreiben oder aussprechen, geschweige denn sie mir auch nur im Ansatz vorstellen können. Verträge, mit denen, wie es große Zeitungen damals geschrieben hatten, sich die wirtschaftlichen Landschaften Deutschlands und Europas gravierend verändern sollten. Zuletzt waren es Vorschläge gewesen, wie das frisch zu vereinende Deutschland zu gestalten sei, und Verträge über Kredite mit der gerade noch existierenden DDR und anderen Ostblockstaaten, die dazu beitragen sollten, dass die Wirtschaft in diesen Ländern zügig ihren Aufschwung nahm. Du hattest diesen Füller immer bei dir getragen, in der Innentasche des Jacketts, das du niemals ausgezogen hast, niemals bei öffentlichen Gelegenheiten, niemals im Restaurant; der Füller war, nur vom Futter der Tasche und dem gebügelten Hemd von deiner Haut getrennt, immer ganz nah an deinem Körper gewesen.

Als ich in diesem Augenblick in unserer gelb gestrichenen Küche in diesem sonderbaren Viereck saß, das wir bildeten, Felicitas, Thimo, deine Frau, die nun deine Witwe war, und ich, und ich deinen Füller in der Hand hielt, nein, in beiden Händen, und mir eine Hitzewelle durch den Körper jagte,

hörte ich dein Lachen, deine Stimme, deinen Tonfall; ich sah, wie du die Treppe hinuntergeeilt kamst, als wir uns das erste Mal verabredet hatten, in einem großen Frankfurter Hotel, und wie wir am Tisch zum ersten Mal zusammen gelacht hatten –

und es war plötzlich so, als stündest du im Raum. Als müsste ich mich nur umdrehen und –

Ich rannte aus der Küche, ein Aufschluchzen kaum mehr zurückhaltend.

Als ich mich etwas gefasst hatte und in die Küche zurückkehrte, überreichte mir Pia ein weiteres Päckchen. »Die habe ich in seinem Schreibtisch zu Hause gefunden«, sagte sie, »was mit den anderen ist, weiß ich nicht.«

Sie hielt mir ein Bündel Briefe hin.

Briefe, die ich dir geschrieben hatte.

Pia, sehr schlank, elegant, im dunklen Kostüm, mit einem schmalen, kniekurzen Rock, ein fein gesponnenes Wolltuch über die Schulter gelegt, in gedeckten Farben. Das Gesicht mit den tief liegenden dunklen Augen, ernst, auch wenn sie lächelte.

Der Füllfederhalter und die Briefe.

Der Füllfederhalter war ein »Meisterstück« des Hauses Pelikan, mit einem grün-schwarzen Kolben und einer schwarzen Kappe zum Schrauben. Die Feder war aus Gold und sehr kräftig. Du hattest eine große, ausholende Handschrift. Die Feder war schön, mit einem breiten Mittelstück, das elegant auf die Spitze zulief. Der Füller lag schwer in der Hand.

Er liegt es noch.

Ich hatte damals, es war zwei Jahre nach deinem Tod gewesen, mein erstes Theaterstück geschrieben und Pia zur Premiere eingeladen, weil sie in ihrer Nähe stattfand. Sie hatte nicht nach Frankfurt kommen können, doch sie hatte mir über eine Freundin ein Briefchen bringen lassen. Julius wäre sehr stolz auf dich gewesen, stand darin, er war sich immer ganz sicher, dass du eines Tages schreiben würdest. Sie wünsche mir nun stellvertretend für ihn viel Glück dabei. Nach diesem ersten Stück, während meiner Schwangerschaft mit Felicitas, hatte ich begonnen, Notizen für ein weiteres zu machen, über die Flucht meiner Mutter aus Oberschlesien und die Spuren, die diese in ihrem Leben hinterlassen hatte. Ich hatte niemals daran gedacht, über dich zu schreiben.

Der Füller und die Briefe.

Die Witwe, die sie mir brachte, die Witwe, die an mich gedacht hat, welcher unbewusste Wunsch, welcher Gedanke lag in dieser Geste, mir die Briefe zurückzugeben? Sie wusste, dass ich schrieb, sie hatte es selbst gesagt.

»Sie gehören dir. Ich dachte, du möchtest sie vielleicht haben.«

Lag darin ein: Ich habe aufgeräumt, ich gebe sie dir zurück, damit ist dieses Kapitel abgeschlossen und alles dort, wohin es gehört? Diese Briefe gehörten ihr nicht. Sie gehörten auch nicht zu ihr; sie hatten zu Julius gehört, zu einem Teil seines Lebens, zu dem wiederum sie nicht gehört hatte.

»Wir haben ihm immer die Tasche fertig gemacht. Wir haben ihm die Post geöffnet, jeden Tag. Nur Ihre Briefe durften wir nicht öffnen. Wir steckten sie ungeöffnet in seine Aktentasche.« Das hatte mir Frau Osthaus, deine Sekretärin, einmal gesagt, Jahre später. Viele Jahre später.

Plötzlich, in der gelb gestrichenen Küche, mit Felicitas und Thimo sitzend, sah ich Pia fragend an. Hatte sie diese Briefe gelesen? Welche von den vielen waren es? Ich fühlte, dass mein Gesicht vor Röte brannte, meine Hände schwitzten. Ich wusste es nicht. Ich wusste in diesem Moment auch nicht, ob es etwas in genau diesen Briefen – es waren längst nicht alle – gab, was niemanden, insbesondere aber deine Witwe nicht, etwas anging.

Lieber Herr, hatte ich sie oft beginnen lassen, bis wir uns nach Jahren duzten, lieber Herr –

Dann aber dachte ich: Ich habe nichts zu verbergen. Ich hatte nie etwas zu verbergen, und du auch nicht.

Ich erinnere mich, wie du mich einmal im Hotel Vier Jahreszeiten in München dem Herausgeber einer bekannten Zeitung vorgestellt hast, der uns beim Verlassen des Speisesaals begegnet war. »Darf ich Ihnen eine besonders begabte junge Frau vorstellen?«, hattest du gesagt. Der Herr hatte mich mit hochgezogenen Augenbrauen gemustert, mit einem unausgesprochenen soso, mit dem ältere Menschen damals jüngere gern betrachteten. Du fingst an, meine Fähigkeiten und Kenntnisse aufzuzählen, was in deiner sachlichen Art noch schlimmer war, als wenn du von ihnen geschwärmt hättest, bis ich dir mit dem Ellbogen in die Seite stieß. Es war mir peinlich. Der Herausgeber verneigte sich höflich in meine Richtung.

»Vielleicht kommen Sie ja einmal zu uns? Sie können sich jederzeit bei mir melden. Herr Turnseck hat ja meine Koordinaten.«

Herr Turnseck. Herr Turnseck hatte die Koordinaten, und ich habe sie nie benutzt und mich auch nie bei diesem Herrn gemeldet. Herr Turnseck – also du, du hast das nie verstanden.

Hast du, lieber Herr, eigentlich gewusst, dass Brahms als Kind mit seinem Vater durch die Hamburger Kneipen zog und Akkordeon spielte, um Geld für die Familie zu verdienen? Hast du gewusst, dass Liszt, als er den Neunzehnjährigen und seine beiden ersten Sonaten kennenlernte, ihn sofort enthusiastisch begrüßte und ihn für seine Neudeutsche Schule gewinnen wollte? »Es scheiterte an der weltfremden Sprödigkeit des Brahmsschen Charakters«, heißt es auf meiner Schallplattenhülle mit eben diesen beiden Sonaten.

So oder ähnlich stand es in einem meiner Briefe, die ich dir schickte, in deinem letzten Jahr, in dem es uns immer seltener möglich war zu telefonieren, weil du immer häufiger in Flugzeugen und wichtigen Besprechungen saßt, in dem Jahr, das dem des Mauerfalls vorausging und das Gesicht der Welt so andauernd und ungeheuerlich verändern sollte.

Hast du gewusst, mein lieber Herr, dass Brahms etwas von dir zur Sprache brachte, das du selbst niemals zur Sprache hättest bringen wollen und was ich erst jetzt, so viele Jahre nach deinem Tod, zu verstehen beginne?

Kannst du dir, liebe Witwe, vorstellen, dass er sich gewünscht hätte, dass ich ein Quäntchen von dieser Geschichte in Worte fassen würde?

In den ersten beiden Sonaten, so heißt es auf meiner Plattenhülle, habe Brahms noch versucht, sein romantisches subjektives Empfinden in die große klassische Form zu zwingen. Schon bei der dritten aber habe er alles Vorgefundene verlassen und seine eigene musikalische Form erfunden.

Der Musiker, von dem du mir bei unserer ersten Verabredung erzählt hast: Was wohl aus ihm geworden ist? Was er wohl heute spielt? Was hat er damals gespielt? Brahms? Schostakowitsch? Was hast du mir noch von ihm erzählt, und wo wird er wohl heute leben? Hat er ein Foto mit dir zusammen gemacht? Hattet ihr Kontakt gehalten? Ich kann mich nicht erinnern, ob wir jemals wieder über ihn gesprochen haben, und ich habe keine Notiz darüber gemacht, wie über so viele Gespräche nicht, die wir damals am Telefon geführt haben. Du bist ja noch etliche Male in Moskau gewesen. Was gäbe ich darum, damals mehr notiert zu haben! Wie unbekümmert lebte ich, ich habe niemals daran gedacht, dich zu verlieren, so wie ich nie gedacht habe, dass das Berlin, in dem ich damals lebte, dessen Straßen, Häuser, Gerüche und Klänge mir so vertraut waren, eines Tages verschwunden sein würde. Es gibt so viele Selbstverständlichkeiten im Leben. Unerschütterliche, ohne die man vielleicht gar nicht leben könnte. Besonders, wenn man noch sehr jung ist.

Ich hatte diese Briefe vergessen.

Für den Füller hatte ich mir ein schönes Lederetui gekauft. Ich wollte ihn nicht ungeschützt herumliegen lassen. Ich verstaute ihn sorgfältig in der Schublade meines Schreibtischs und benutzte ihn nur für besondere Gelegenheiten. Wenn wir verreisten, versteckte ich ihn, zusammen mit dem Ehering meiner Urgroßmutter väterlicherseits, der kleinen Armbanduhr meiner Großmutter und einem Ring, den meine Mutter mir geschenkt hatte.

Ich hatte diese Briefe vollkommen vergessen. Nicht, dass ich sie einmal geschrieben habe, aber dass ich sie besaß.

Erst, als fünfzehn Jahre nach deinem gewaltsamen Tod der Reporter kam und mich nach dir fragte, und ich in den Keller ging, um nach alten Kalendern und Tagebüchern zu suchen, die meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen sollten, öffnete ich einen Karton, auf den ich mit einem schwarzen Edding die Zahl 1993 geschrieben hatte, so wie ich für jedes Jahr einen solchen Karton habe, und stieß auf das Päckchen, das mir deine Witwe überreicht hatte. Ungläubig stand ich im Keller und starrte auf dieses Päckchen. Ich hatte einen doppelten Wollfaden darum gespannt und es zu Postkarten, Briefen, Eintrittskarten, Kinokarten und allen möglichen Erinnerungszetteln aus jenem Jahr gelegt. Ich hatte sie hineingelegt, den Karton zugeklappt, die Jahreszahl daraufgeschrieben – und sie vergessen!

Man sieht auf das eigene Leben wie auf das einer Fremden, würde ich ein paar Jahre später auf meinen Notizblock kritzeln, im Archiv der SED, als ich zwischen staubigen Akten saß, um mehr über dich zu erfahren.

Wie kann so etwas geschehen? Wollte ich so gründlich vergessen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe sie weggepackt und aufgehoben, und das war’s. Die Geschichte, Julius selber, du, wohnten ja in mir.

Der Reporter brachte den Stein ins Rollen, der etwas über dich schreiben wollte. Auf kompliziertem Weg hatte er mich gefunden. Jonathan Kepler.

Er stand oben im Flur und rief die Kellertreppe hinab, ob alles in Ordnung sei.

»Jaja«, rief ich und ging nach oben, in den Händen meinen Karton. Fragend sah er mich an, und ohne Worte zeigte ich ihm das Päckchen. Während unseres übrigen Gesprächs, das fast zwei Stunden dauerte, lag es vor uns, auf dem Tisch.

»Wie haben Sie sich kennengelernt? Wann genau? Bei welcher Gelegenheit? Was war Ihr Hintergrund? Wie alt waren Sie?«

Er schaltete sein Tonband ein. Seine Kaffeetasse hatte er schon geleert. Der Block lag neben ihm, mit einem Kuli.

»Erzählen Sie einfach mal ein bisschen: Wer waren Sie damals?«

Ich überlegte. Die Zeit, als ich Abitur machte, schnellte in mir hoch. Die Zeit, in der wir uns kennenlernten, unerhörter Zufall, neugieriger Aufbruch ins Leben für mich, noch unbeschwerter Augenblick in der Laufbahn für dich; ich sah dein verschmitztes Lächeln, deine –

»Ich war neunzehn«, sagte ich, »ich machte gerade Abitur.«

»Was waren Sie für ein Mädchen? Was haben Ihre Eltern gemacht? Wie sind Sie aufgewachsen? Ich möchte etwas von der ganzen Atmosphäre damals haben, es ist ja alles schon so lange her.«

Er sah mich freundlich an, und ich fing langsam an. Er lachte oft und nickte, »nur zu«, und ich fühlte mich ermuntert. Vielleicht färbte seine eigene Fröhlichkeit auf mich ab, oder vielleicht war es die Erinnerung an etwas Heiteres, Helles, so wie du warst, als ich dich kennenlernte.

Erster Teil

I. Mata Hari, Marx und Mehl

1

Als ich acht oder neun war, wollte ich Mata Hari werden. Mata Hari, so hatte ich irgendwo aufgeschnappt, war eine gerissene und schöne Spionin. Was ich damals allerdings nicht mitbekommen hatte, war, dass sie für ihr Leben mit dem Leben hatte bezahlen müssen. Es hätte allerdings nichts an meiner Begeisterung geändert.

Damals spielten wir oft »Kalter Krieg«. Wir redeten ein frei erfundenes Amerikanisch und Russisch, und wir spielten Spione, so wie wir Cowboys und Indianer spielten. Wir teilten uns in zwei Gruppen, belauschten und belagerten uns gegenseitig, heckten Überfälle, Diebstähle wichtiger Dokumente und andere Gemeinheiten aus, die die andere Gruppe aufdecken und verhindern sollte. Wir benutzten unsichtbare Walkie-Talkies, und die Bäume und Büsche, hinter denen wir uns versteckten, waren in Wirklichkeit U-Boote, Flugzeuge und Bunker.

Als ich vierundzwanzig war, sagte ein Professor zu mir: »Leute wie Sie werden entweder Terrorist oder Holzfäller in Kanada.« Zu diesem Zeitpunkt kannte ich Julius fünf Jahre. Als ich ihm zum ersten Mal begegnete und er noch ein Fremder für mich war, war ich neunzehn. Ich trug mein helles Haar lockig und die Röcke kurz, ich stand kurz vorm Abitur und konnte es kaum erwarten, mein Elternhaus und die Stadt zu verlassen. Bevor du gehst, hatte mein Vater gesagt, lern wenigstens Auto zu fahren. Da hast du was fürs Leben. Ich fuhr nicht gern Auto. Ich war lieber zu Fuß und in Bussen und Zügen unterwegs, bis heute. Ich hasste meinen Fahrlehrer, der mich immer etwas merkwürdig angrinste und manchmal seinen Arm um meine Schultern legte. Einmal stieg ich deswegen mitten auf einer Kreuzung aus. Ein Donnerwetter folgte. Doch am Ende bestand ich die Prüfung dank eines aberwitzigen Wintereinbruchs. Meine angeborene Fähigkeit, mit Katastrophen umzugehen, kam mir zu Hilfe. Ausnahmesituationen entlasten mich; ich glaube, das kommt von meiner Flüchtlingsfamilie. Während alle anderen zitterten, zitterten bei mir nur drei Sekunden lang die Knie, beim ersten Gasgeben. Dann holte ich tief Luft, stieß innerlich einen Fluch aus, drückte den Fuß aufs Pedal und – fuhr seelenruhig durch die dick mit Schnee bedeckten Straßen, an deren Seiten Autos schräg standen oder ihre Nasen an Ampelmaste drückten. Mein Fahrlehrer knurrte etwas Unverständliches, als er mir den Führerschein wohl oder übel in die Hand drücken musste.

Mein Vater wollte, dass ich übte zu fahren. Das Fahren war eigentlich kein Problem. Meinen ersten Unfall verursachte ich, ohne dabei zu sein. Mein Vater hielt mir eines Tages den Wisch der Polizei unter die Nase und sah mich fragend an. Ich hatte einen Filmriss. »Ich kann mich nicht erinnern, Papa«, flüsterte ich. »Guck dir mal die Adresse an«, sagte Papa, »vielleicht klingelt es dann bei dir.« Ich las den Straßennamen, wurde rot, sagte: »Oh.« Ich hatte wohl vor dem Haus meines Freundes vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Auto hatte sich verselbstständigt und war rückwärts in ein anderes gerollt. Ich hatte es nicht merken können, weil der andere es wieder auf den vorherigen Platz geschoben hatte. Mir fiel allerdings ein, dass ich mich leicht gewundert hatte, warum ein Stein hinter das Vorderrad geklemmt war.

Nur wenige Tage nach dem Eintreffen des grünen Bescheids blieb ich kurz nach Verlassen des Schulparkplatzes mit stotternder Karre stehen. Ich versuchte, das Auto mit Hilfe einiger Mitschüler an die Seite zu schieben, und rief von der Schultelefonzelle aus zu Hause an, ziemlich kleinlaut. »Papa, das Auto ist kaputt.« Er brummte, kam kurz darauf, stieg ins Auto, versuchte, es anzulassen, und sagte: »Das Benzin ist alle.«

Trotz dieser kleinen Vorkommnisse gewann ich beim Fahren bald an Sicherheit. Übermütig und mit Schmackes dotzte ich Papas Polo zu Hause gegen die Garagenwand.

Meine Fahrkünste sind wie mein Leben. Meine Freundin Antje-Doreen sagt immer: Du musst sieben Schutzengel haben.

»Entschuldigung«, sagte ich zu Jonathan Kepler, der belustigt Notizen machte, »ich komme wohl ein wenig vom Weg ab.«

»Macht nichts, macht nichts«, sagte er, »ich habe den ganzen Nachmittag Zeit, Sie müssen sich sicher erst einmal in diese Zeit zurückversetzen.«

»Ich glaube, das Thema Auto drängt sich mir auf, weil –«

»Ich kann mir schon denken, warum.«

Ich wollte eigentlich nicht an die zerstörte Limousine denken.

»Er hat so oft in seinem Wagen gesessen«, sagte ich, »mit seinem Chauffeur, wenn wir miteinander telefonierten.«

Jonathan Kepler nickte. »Lassen Sie es einfach laufen, kein Problem.«

Ich hatte dein fröhliches Gesicht vor Augen, erzähl davon, los, erzähl, wie leicht alles war, und ich dachte, es ist verrückt, aber egal, wovon du erzählst, es unterläuft dir immer etwas, das sich in deinem Unterbewussten abspielt.

»Wieso waren Sie eigentlich schon neunzehn beim Abitur? Sind Sie mal sitzengeblieben?«

Ich lachte. »Nee, das nun wirklich nicht.«

Als ich Abitur machte, war ich neunzehn, weil ich erst mit sieben eingeschult worden war. Ich war dünn und anfällig und hatte im Wechsel mit sämtlichen Kinderkrankheiten entzündete Mandeln und Bronchitis. Obwohl ich den sogenannten Kann-Kinder-Test für Fünfjährige bestanden hatte, schickte mich der Kinderarzt zum Aufpäppeln an die Nordsee. Im Erholungsheim »Klaus Störtebeker« auf der Insel Föhr lernte ich Mundharmonika spielen, schnitzen, mit Fingerfarben malen und einschlägige Lieder singen, die ich noch heute auswendig kann: Als die Römer frech geworden und Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Schließlich kam ich nach einem sehr langen Jahr in die Schule. Später sollte ich immer wieder mal eine Klasse überspringen, aber ich hatte nie Lust dazu. Als ich es dir einmal erzählt habe, hast du mich ganz entsetzt angesehen: »Ich wäre immer gesprungen!«

Meine Eltern hatten ein Restaurant, das Restaurant des Bad Wildbader Golf Clubs. Dies bestimmte mein Leben. Zunächst wuchs ich hinter dem Clubhaus auf, im Garten, den mein Großvater angelegt hatte und der für mich das Paradies auf Erden war. Mit roten, rosa und weißen Dahlien, Erbsen, die ich aus der Schale pulte, riesig hohen Rosen und süß schmeckenden Himbeeren. Hinter dem Garten öffnete sich die Freiheit: ein luftiger Mischwald, dessen Grenze für mich die nahe gelegenen Bahngleise bildeten. »Bis zu den Gleisen darfst du!«, rief Mama jeden Tag, bevor ich loszog. »Weiter nicht!« Als ich etwas größer war, durfte ich bis zum Bach, zur Wassertretstelle und zum Schläferskopf, einem beliebten Ausflugsziel. So erstreckten sich meine Entdeckungsreisen von Opas Garten aus immer weiter. Ich streunerte herum, und das Herumstreunern liebe ich bis heute.

Mein Opa war ein Oberschlesier, der das R rollte und alle Umlaute umformte: Schön wurde scheen, glücklich wurde glicklich. Er las jede Woche das Oppelner Blättchen, aber er war kein Revanchist. Dazu war er zu katholisch. »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, so ist es und so bleibt es«, sagte er oft. Sonntags nahm Opa mich mit in die Kirche und zu meinem Onkel, der drei Söhne hatte und in der Stadt wohnte. Mein Opa hatte im Laufe seines Lebens zwei Kriegsgefangenschaften überstanden und zweimal sein gesamtes Vermögen verloren, wobei Vermögen etwas hoch gegriffen ist. Seine Frau, meine Großmutter, habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Sie hatte über dem Zweiten Weltkrieg und der Tatsache, dass sie mit ihrer Tochter, meiner Mutter also, über drei Jahre in einem Flüchtlingslager in der Oberpfalz hatte verbringen müssen, die Lust am Leben verloren. Sie hatte angefangen, geistigen Wässerchen zuzusprechen. Meine Mutter rückte, was sie betraf, nicht gern mit der Sprache heraus. Es machte sie zu traurig. »Früher, in Oppeln«, sagte sie, »ist sie eine sehr elegante Dame gewesen. Sie hat ausgezeichnet gekocht.«

Die Familie hatte sich nach Flucht und Gefangenschaft in Bad Wildbad im Hessischen wiedergefunden und einen Neuanfang gemacht. Mein Opa hatte bald wieder eine Aufgabe; er leitete die Gartenabteilung eines Kaufhauses. In seinem Vorkriegsleben hatte er ein Geschäft gehabt, Kohlen, Gemischtwaren, mit Bäckerei. »Ich war ein richtiger Koofmich«, sagte er oft, aber meine Mutter korrigierte ihn sofort: »Du warst der Kohlenpapst von Oberschlesien, so hat man dich genannt!« – »Und du warst mein kleines Mädchen!«, gab er dann schmunzelnd zurück.

Meine Mutter durfte in Bad Wildbad die Hauswirtschaftsschule besuchen, obwohl sie kein Abitur hatte. Sie arbeitete danach eine Weile in der Snackbar des Kurhauses, bei den Amerikanern, genauso wie mein Vater, den sie dort kennenlernte. Sie heirateten und übernahmen bald das Restaurant des Golf Clubs. In seiner Freizeit legte Opa einen Garten hinter dem Clubhaus an, das im englischen Landhausstil gebaut war. Ein flaches, lang gestrecktes Holzhaus, weiß gestrichen, mit grünen Fensterläden. Opa half auch in der Küche aus, am Wochenende. Vor allem aber kümmerte er sich um mich. Ich spielte zwischen seinen Bohnenranken und Dahlien und juckelte in den Wald. Als ich ein Teenager wurde, war es Essig mit der Freiheit. Da musste ich im Restaurant mit anpacken. Essen vorbereiten, Essen servieren, Essensreste wegschmeißen. Teller abräumen, Teller stapeln, Teller, Besteck und Gläser in die Spülmaschine stellen und wieder rausnehmen, Gläser abtrocknen, Besteck in den Kasten sortieren. Every Day’s a New Day, sang Diana Ross im Radio, und ich sang es lauthals mit.

Als ich in die Pubertät kam, war ich abwechselnd lustig und traurig, wie die meisten Teenager. Das Leben meiner Familie und die Welten, zwischen denen ich aufwuchs, steckten voller Rätsel und Widersprüche. Flüchtlingsmentalität hier, Bad Wildbader Geldadel da, der Wald hier, die Schule da. Mein Griechischlehrer fand mich hochtalentiert, aber sarkastisch, und mein Deutschlehrer nannte mich begabt, aber vorlaut. Beide mochten mich, und ich sie. Ich liebte die Schule, sie war meine Gegenwelt zur Küche. Ich machte mein Abitur mit 1,1; es war das Zweitbeste des Jahrgangs. An dem Tag, an dem wir unsere Zeugnisse erhielten und alle anderen abends feierten, servierte ich im Restaurant meiner Eltern. Eine Dame, der ich Bœuf Stroganoff mit Reis und gemischtem Salat hinstellte, erkundigte sich nach meiner Note und sagte dann, die Gabel schon halb im Mund: »Na ja, Kinder, die in der Schule so gut sind, versagen ja später oft im Leben.«

Ich hätte vielleicht wirklich eine Terroristin werden können. Mein Vater war zu Fuß von Breslau nach Berlin gelaufen, am Ende des Kriegs. Das Autofahren liebte er, als einen echten Fortschritt.

Eines Tages, im Februar kurz vor dem Abitur, fragte meine Gesellschaftskundelehrerin, ob ich nicht Lust hätte, an einer Fernsehsendung teilzunehmen. Damals war Fernsehen immer noch eine große Sache. Es gab nur zwei Programme.

»Sie suchen Abiturientinnen und Abiturienten«, sagte sie, »es geht um Arbeitslosigkeit. Ihr sollt euch aus dem Publikum heraus sogar beteiligen!«

»Prima«, sagte ich, »als künftige Arbeitslose habe ich da bestimmt ein paar Fragen.«

»Ich rechne mit Ihren Fragen«, sagte sie lächelnd und schlug die Wimpern auf und nieder wie ein entzückendes kleines Mädchen. Frau Riemann-Riekermann-Schmitt war mit dreiunddreißig zum dritten Mal verheiratet und trug die Namen aller ihrer Männer. Sie hatte sehr schöne Augen und einen großen, geschwungenen Mund. Sie zog sich immer sehr modebewusst an und engagierte sich in der Politik. Sie starb, nur wenige Jahre nach meinem Abitur, aus ungeklärten Gründen, viel zu jung.

Sie fragte auch noch einen Jungen aus dem Gemeinschaftskundekurs, der Mitglied der Jungen Union war, Klaus.

Ich las jeden Tag mehrere Zeitungen und Zeitschriften und sah im Fernsehen viele politische Sendungen. Ich wollte wissen, was in der Welt los war, Politik, Wirtschaft, Kultur. Mein Opa hatte mir von seinen einschlägigen Erlebnissen in den zwei Weltkriegen erzählt, von seinen Gefangenschaften und seinen Bankrotts. »Du musst dich schlau machen«, sagte er oft, »sonst hast du keine Chance.« Außerdem sagte Opa: »Wenn du Geld hast, gib es aus oder kauf Gold. Alles andere bringt nichts.«

Papa erzählte auch manchmal vom Krieg, aber nicht so gern. Er war als Junge bei seinen Großeltern in Flatow aufgewachsen, in der Nähe von Schneidemühl, das heute in Polen liegt und Piła heißt. Er war sehr sportlich und ruderte in einer Leistungsmannschaft mit seinem besten Freund. Als er fünfzehn war, im Jahr 1942, wurde er zu den Fallschirmspringern eingezogen und dann, 1945, beim Kampf um Breslau, in den allerletzten Tagen eingesetzt. Er hat gerade noch mal Glück gehabt. Deshalb ist er dann zu Fuß nach Berlin, wo eine entfernte Verwandte einen Seifenladen in Kreuzberg hatte.

Als ich ungefähr sechzehn war, hatte ich einen Freund, mit dem ich ging. Er hieß Thorsten und war zwei Klassen über mir. Er fragte mich oft, ob es mir nichts ausmache, den Bonzen das Mittagessen hinzustellen.

Jeden Mittag nach der Schule stellte ich den Bonzen das Essen hin. Herr Kuhlmann, Herr von Ribbentropp, Frau Meyer-Curtius und so weiter. Ich war mit ihnen groß geworden. Manche mochte ich, manche nicht. Sie waren Anwälte, Ärzte, Bankdirektoren, Juweliere. Ihre Frauen waren Gattinnen, manche hießen sogar meine Gemahlin, und sie zogen ihre Kinder groß und spielten auch Golf. Mit den Kindern der Bonzen, die ich nie so nannte, war ich ebenfalls groß geworden. Ich hatte mit ihnen gespielt. Als wir in die Pubertät kamen, fingen wir auch an, Golf zu spielen. Ich hörte bald wieder auf damit. Ich hatte wenig freie Zeit und wollte sie nicht auch noch auf dem Golfplatz verbringen. Ich bediente sie und ihre Eltern. Sie luden mich nicht mehr zu ihren Partys ein und ich sie nicht zu meinen.

Mein Papa hatte einen Splitter im Kopf aus dem Krieg, der wanderte. Er litt an schweren Träumen. Meine Mama liebte die Idee der finanziellen Unabhängigkeit, das war ihre Mitgift vom Krieg.

An meinen freien Nachmittagen ging ich in die erste Ökobäckerei unserer Stadt und lernte Brot zu backen. Roggen mit Honig und Nüssen, Hafer mit Weizen, Weizenroggenmisch mit Sesam, alles von unvergleichlichem Geschmack. Alles Vollkorn, alles ökologisch korrekt. Das war damals neu. Und selten. Ich trank dort meinen ersten richtigen Kaffee (aus Paraguay), und wenn wir uns genug mit Mehlkneten und Teigformen und Teigansetzen befasst hatten und unsere Haare und Gesichter voller Mehlstaub waren, setzten wir uns in die helle Küche hinter der Backstube und lasen zusammen Das Kapital von Karl Marx.

Marx und Mehl bilden in mir eine Einheit wie Rosinen und Brötchen.

Der gesellschaftliche Antagonismus, wie ich in der Küche hinter der Backstube lernte, lief mitten durch mich hindurch: Im Kopf total bourgeois, war meine physische Existenz proletarisch, bestimmt von Gemüseschnippeln, Abwaschen und Bedienen.

In meinem Zimmer zu Hause behängte ich die geblümte Tapete mit Bildern aus Kunstkalendern, vor allem Impressionisten und Kandinsky. Kandinsky mochte ich besonders gern, ich fand ihn musikalisch. Ich besuchte eine Theater-AG und einen Malkurs. Nach der Mittagsschicht im Club. Wenn keine Kaffeeschicht war und keine Abendschicht. Manchmal auch zwischen Mittags- und Abendschicht, wenn ich bei besonderen Anlässen half, Wettspielen, Damen-Vierer, Herren-Turnier, Martins-Gans, runden Geburtstagen, Partys.

Als ich siebzehn oder achtzehn war, wollte ich nicht mehr Mata Hari werden, sondern wie Franca Magnani. Sie war die erste Auslandskorrespondentin im Fernsehen und trug ihre brillanten Analysen mit einem eleganten italienischen Akzent vor. Ich bewunderte sie maßlos. Meine Mama auch. Ich wollte wie »die Magnani« politischen Journalismus machen und bewarb mich in den Wochen vor dem Abitur an der deutschen Journalistenschule. Ich sollte eine Reportage über ein Thema in der Arbeitswelt schreiben und schilderte einen Hauslieferserviceabend mit meiner Mutter (heute heißt das Catering). Von den Einkäufen und Vorbereitungen am Nachmittag, über das Sektgläseranbieten und Aschenbechersaubermachen am Abend inklusive Beobachten der angeschickerten Gäste bis hin zum Abwaschen und Aufräumen in der fremden Küche und dem Nachhausekommen spät in der Nacht. Man antwortete mir, mein Text sei keine Reportage, sondern eine Erzählung, und wünschte mir viel Glück für die Zukunft.

In der letzten Gemeinschaftskundearbeit über Europa, bevor Frau Riemann-Riekermann-Schmitt wegen der Fernsehsendung fragte, hatte ich gut begründet vorhergesagt, dass Mitterand bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnen würde. Ich fand, dass es keine Kunst war, dies vorherzusehen. Meine Lehrerin war da anderer Meinung. Ich kriegte eine Eins plus. Fünfzehn Punkte.

Am meisten aber interessierte ich mich für die DDR und Russland, das damals noch mit einem ß geschrieben wurde. In Russland wollte die Jugend Pop und Rock. Pop und Rock hieß: Freiheit. Die Jugend in Russland wollte Freiheit.

In der DDR wohnten meine Oma, also Papas Mutter, mein Opa, meine Tante, zwei Onkels und mehrere Cousins und Cousinen. Als ich klein war, besuchten wir sie in jedem Winter. Sie lebten in der Nähe von Berlin, wo sie eine Gartenwirtschaft betrieben, mitten im Wald, kurz vor Sibirien, wie mein Papa zu sagen pflegte. (Später, nachdem die fünfundzwanzig DM Eintrittsgeld pro Tag eingeführt worden waren, fuhren wir nicht mehr so oft hin. Das war schade, denn ich war gern dort.) Mein Opa hatte Waschbären. Es gab ein Pferd und eine Kuh und Hühner. Und mein Uropa hauste in einer Scheune mit mindestens zwanzig Katzen.

Dort lernten meine Eltern auch die netten Herren kennen, die eines Tages vor der »Mühle« (so hieß das Lokal meiner Großeltern) in einem dunkelgrauen Auto vorfuhren und meine Oma erbleichen und meinen Opa fluchen ließen. Die Herren luden meine Eltern ein, nach Leipzig zur Handelsmesse zu kommen. Später besuchten dieselben Herren sie einige Male im Golf Club in Bad Wildbad. Sie erkundigten sich zuvorkommend und eingehend, welche Kontakte Mama und Papa denn hatten, zu Sektkellereien, Winzern, Pharmakonzernen und anderen regionalen Wirtschaftsbereichen. Und – ganz beiläufig – zu welchen Politikern, Leuten aus Film, Funk und Fernsehen und überhaupt allen, die in diesem feinen Golf Club verkehrten. Sie kamen etliche Male, bis meine Mama meinem Papa sagte, sie wolle das nicht, und was würden denn die Gäste denken, und mein Papa nickte, er könne sich Leipzig auch ohne die Herren angucken, und dieselbigen aufforderte, nicht mehr zu kommen.

Nicht lange danach wurde meine Mama an einem Samstag mitten im Hochbetrieb von der Polizei abgeholt. Nach ungefähr zwei Stunden, in denen mein Vater völlig außer sich war, rief sie an, Opa müsse sofort los und bestätigen, dass sie seine Tochter sei. Die Polizei hatte meine Mama für Mata Hari gehalten. Für eine Agentin. Mama war auch wirklich eine schöne Frau.

Alles in allem und vor allem wegen meiner Familie war es also nur natürlich, dass ich die DDR liebte, und es gab noch viel mehr Gründe. Zum Beispiel die Literatur.

Meine erste Dichterlesung habe ich mit Christa Wolf erlebt, und mit Thorsten, im Stadtmuseum von Bad Wildbad. Christa Wolf las vor, und Thorsten küsste mich, in dieser Reihenfolge. Sie las aus Kein Ort. Nirgends, worin sie eine Begegnung von zwei dichtenden Selbstmördern erfunden hatte, von Heinrich von Kleist nämlich mit der Dichterin Karoline von Günderrode. Christa Wolf las sehr ernst mit ihrer dunklen, geheimnisvollen Stimme und sagte, diese beiden sollten uns ein Vorbild sein in ihrer radikalen Existenz. Thorsten und ich verließen die Lesung und gingen unter den blühenden Magnolien im Stadtpark spazieren. Die Magnolien dufteten so existenziell, dass wir uns radikal küssten. Oder umgekehrt. In jedem Fall zum allerersten Mal.

Einige Monate später fuhr ich nach Frankfurt am Main, um Christa Wolfs Poetikvorlesungen zur Entstehung ihres Buchs Kassandra zu hören. Dort lernte ich Hanno kennen. Hanno hatte auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, er war gelernter Steuerberater und schon dreiundzwanzig. Er hat mich in seiner Badewanne entjungfert, während Herman van Veen mit zärtlicher Stimme Kleiner Fratz sang, auf Schallplatte. Es war schön. Hanno fütterte mich mit den eingelegten Erdbeeren seiner Mutter, die er mit Quark verrührte. Es hielt aber nicht lange. Hanno fand, ich roch zu oft nach Küche. Besonders freitags. Da gab es im Golf Club immer Fisch.

Wie wir in die Sendung zum Fernsehsender nach Mainz fuhren, weiß ich nicht mehr, vermutlich mit unserer Lehrerin Frau Riemann-Riekermann-Schmitt im Auto. Ich weiß nur, dass ich petrolgrüne Strumpfhosen anhatte, einen braunen Minilederrock und einen Schlabberpulli, der genauso lang war wie der Rock.

Die Fernsehsendung war eine der ersten Talkshows zu Beginn der Achtzigerjahre und hieß 5 nach 10. Damals sprachen Leute in Talkshows in langen, einstudierten Sätzen und wurden von niemandem unterbrochen. Sie endeten höflicherweise selber oder spätestens, wenn die kleine Sanduhr am Platz ihnen die Zeit anzeigte oder der Moderator ihnen freundlich zunickte. Als besonders innovativen Ansatz hatte diese Sendung die Vorgabe, dass Zuschauer sich nach der Podiumsdiskussion mit den geladenen Gästen an der Gesprächsrunde beteiligen sollten.

Man setzte Frau Riemann-Riekermann-Schmitt, Klaus und mich so, dass die Kameras uns im Fall aller Fälle günstig erfassen konnten, und puderte uns die Nasen. Mein Herz schlug bis sonstwohin. Ich hatte mich gründlich vorbereitet. Ich wollte meine Lehrerin auf keinen Fall enttäuschen. Und Mama und Papa und Opa, die zu Hause am Fernseher klebten, auch nicht. Die Sendung war nämlich live.

Und deshalb kam es auch etwas anders als geplant. In der Runde saßen wichtige Wirtschaftsbosse und Gewerkschaftsbosse und Politiker und natürlich keine einzige Frau, dafür sang in einer kurzen Gesprächspause Joanna das Lied von der Gleichberechtigung zur Gitarre, mit einem topmodischen und erstklassig geföhnten Rundschnitt. Das Entscheidende aber war: Die Publikumsbeteiligung fiel aus. Punkt. Die Podiumsdiskussion verlief so hitzig, dass keine Zeit für das Publikum blieb. Und um die Wahrheit zu sagen: Es lag an Julius. Julius war hitzig, niemand sonst. Seine Hitze sprengte den Rahmen völlig.

Dabei hatte es ganz geordnet angefangen. Jeder der Teilnehmer wurde zuerst einmal von drei höflichen, aber in der Sache strengen Moderatoren vorgestellt, wobei Julius Turnseck als besonderer Gast angekündigt und dabei betont wurde, dass Bankiers sich sonst eher diskret zur Öffentlichkeit verhielten. Dann wurden die Teilnehmer einzeln befragt und angehört. Sie hatten alle ein Kärtchen in der Hand und hielten sich sehr gerade auf ihren Stühlen und sprachen in wohlsortierten ganzen Sätzen. Wir waren bescheiden und fleißig damals, heute sind alle Schmarotzer und Drückeberger und liegen in der sozialen Hängematte, so etwa kam der Subtext zu mir herüber, nicht anders als erwartet, nur feiner ausgedrückt natürlich, und ich kritzelte mir meine Fragen auf einen Zettel.

»Wir müssen zurück zu Dynamik, Flexibilität und Optimismus der Fünfzigerjahre«, sagte der Unternehmer mit der blonden Haartolle und streckte das Kinn herausfordernd nach oben (Rock ’n’ Roll und Vespa fahren).

»Die Menschen im Land müssen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen«, pflichtete ihm der zweite Unternehmer bei, eine leicht untersetzte Gestalt mit ausladendem Lächeln (Wir Unternehmer wollen weniger Sozialabgaben zahlen).

»Wir müssen unbedingt den Strom der Ausländer stoppen, ganz besonders in Berlin«, sagte der Sozialbeauftragte des Berliner Senats von der CDU (Ich bin doch nicht der Türkenbeauftragte– oder?).

»Diese Art Ausländerfeindlichkeit kann sich unser Land nicht leisten«, sagte, sich locker vorbeugend, der Bankier. »Das ist überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir ein enormes Leistungsdefizit haben und unser Wirtschaftswachstum um fünf Prozent steigern müssen, um die bis 1990 zu erwartenden zwei Millionen Arbeitslosen zu verhindern.«

Alle sahen ihn entsetzt an. Julius Turnseck hatte kein Kärtchen in der Hand. Er sprach gewissermaßen aus der Hüfte. Er hörte mit leicht amüsiertem, fast trotzigem Gesichtsausdruck zu, drehte sich in seinem Drehstuhl hin und her, hatte die Beine überschlagen, nahm sie wieder auseinander, verschränkte die Arme vor der Brust und guckte so ungeduldig, als wollte er sagen: Nun kommt mal auf den Punkt, Jungs.

»Die Lohnquote ist seit dem Energieschock in den Siebzigern gestiegen«, sagte der blonde Unternehmer und reckte erneut das Kinn.

»Ja, ist sie das wirklich?«, platzte Julius dazwischen und zog die Augenbrauen hoch. Er hatte gut geschnittenes braunes Haar, ein weißes Tuch in der Jacketttasche und trug als Einziger auch eine Weste.

»Entschuldigung«, korrigierte sich der Unternehmer, »ich meine die Summe der Löhne und Lohnkosten.«

»Trotzdem«, gab der besonnene Gewerkschaftler mit ostpreußisch rollendem Zungenschlag zu bedenken, »ist der Lohnanstieg in Deutschland weit hinter dem Durchschnitt der anderen westeuropäischen Länder zurückgeblieben.«

»Die Lohnquote ist gestiegen, schön und gut«, setzte Julius beharrlich an und beugte sich nach vorn, »aber unser wahres Problem ist, wie gesagt, das Leistungsbilanzdefizit. Man muss doch immer fragen, wo das Problem liegt und warum etwas so ist, wie es ist. Und die erste Feststellung lautet: Wir geben mehr aus, als wir uns leisten können! Wir leben über unsere Verhältnisse! Wir machen Schulden! Das ist unser Problem!«

»Wir wollen dies später als einen eigenen Punkt besprechen«, versuchte der Moderator ihn zu bremsen, was ihm zunächst noch gelang. Allerdings nicht sehr lange. Julius Turnseck setzte erneut an, die anderen Herren wurden zusehends unruhiger. Ich bekam vor Aufregung Durst und einen heißen Kopf. Die Debatte verlagerte sich, wie zu befürchten stand, auf die fünf Millionen Ausländerin unserem Land, und ob es denn möglich wäre, deutsche Arbeitslose an ihre Plätze zu setzen, und ob nicht eine »humane Rückführung«, wie der Sozialbeauftragte aus Berlin es nannte und sich vermutlich unwahrscheinlich moderat vorkam, in ihre Heimatländer denkbar wäre und dass man »ihren Strom doch unbedingt eindämmen« müsse, und mir kam schon die Galle hoch.

»So ein ausgemachter Quatsch!«, sagte zu aller Überraschung Julius Turnseck, der Bankier. Er sagte tatsächlich »Quatsch«, das sagte damals niemand im Fernsehen, nicht in einer seriösen Sendung jedenfalls, und er wiederholte das Wort sogar noch einmal.

»Das alles ist kein Problem«, erklärte er der verdutzten Runde, »einzig und allein unser Leistungsdefizit! Das können wir mit den Ausländern, die im Übrigen sowieso schon lange keine mehr sind, zusammen beheben. Und wie gesagt, diese Art von Ausländerfeindlichkeit kann und darf sich unser Land nicht leisten. Sie trägt nichts, aber auch gar nichts zur Lösung unseres Problems bei. Sie lenken mir viel zu sehr ab, meine Herren.«

Er kippte die Füße unter dem Stuhl auf die Außenkante und ließ die Beine locker auseinanderfallen wie ein Schuljunge, der kippelt. Die Jacke war schon völlig zerknautscht in der Gürtelzone. Die anderen Herren waren sichtlich irritiert. Man ruderte herum. Julius Turnseck wurde unduldsam. Er nahm die Bemerkungen und Fragen der anderen komplett auseinander und widerlegte sie. Er ließ sich von den provozierend überspitzten Fragen der drei Moderatoren nicht aus der Ruhe bringen.

Er nannte sich liberal im klassischen Sinn. Sollte in etwa heißen: Der-Markt-regelt-alles, unterwandert allerdings von einer etwas anarchischen Gesamtanschauung von verblüffender Logik und moralischer Verbindlichkeit. Er trug einen auf Taille geschnittenen dunkelbraunen Anzug. Er war ungefähr so groß beziehungsweise klein wie Opa, er war sehr schlank, und er saß aufrecht und entspannt zugleich. Er zog immer wieder einen regelrechten Flunsch. Er hatte – das konnte ich sogar von Weitem sehen – große hellgraue Augen. Augen wie Scheinwerfer. Sie fielen auf meine grünen. Ich merkte das. Ich befand mich in seiner Blickeinflugschneise, und die ganze Zeit saß ich kerzengerade auf meinem Stuhl und fieberte dem Augenblickentgegen, in dem ich etwas Supergescheites fragen dürfte und er und alle mich im Fernsehen sehen würden.

Das fiel dann ja leider aus. Tja.

Aber es machte nichts.

Ich amüsierte mich, und ich würde genug zu erzählen haben.

Zum Beispiel vom Büfett. Danach gab es nämlich ein Büfett, für alle. Meine Mutter und ich machten oft Büfetts, für die Partys im Club und die Partys bei den Clubmitgliedern zu Hause. Ich hatte in meinem Leben schon ungefähr dreieinhalbtausend runde Kanapeesaus Weißbrot mit Hilfe eines Cognacschwenkers ausgestochen und war von meiner Mama jedes Mal angeranzt worden, wenn noch ein Restchen dunkler Toastrand zu sehen war. Ich hatte ungefähr siebenhundert Silbertabletts mitKanapees auf weißen Papierdeckchen mit ausgestanztem Zierrand anderen Menschen unter die Nase gehalten, in der linken Hand die Servietten dazu.

Damals, in der Zeit der Kanapees, tobte der Kampf um die Startbahn West, den neuen Flughafen bei Frankfurt am Main. Die Ökobewegung steckte in ihren Kinderschuhen, rannte aber, wie Kinder es eben tun, galoppmäßig los. Ich war dabei. Argumentierend. Diskutierend. Lesend. Brot und Kekse backend, in der Ökobäckerei, für den Dritte-Welt-Markt, der nach Vanilletee und Haschisch roch und unseren Wahnsinnskeksen, mit Nüssen und Hafer und Rosinen und einem einzigartigen Geschmack, an den ich mich erinnere, wenn ich heute auf dem Weihnachtsmarkt Früchtebrot kaufe. Der Duft von Früchtebrot erinnert mich an das Leben unter der Militärjunta in Chile, die Armut in Mexiko und den Analphabetismus in Peru, Dinge, über die wir aufgeregte Gespräche mit lateinamerikanischen Exilanten auf dem Dritte-Welt-Markt führten. Er erinnert mich an Küsse, langsam fallenden Schnee und kratzige braune Pullis aus Alpakawolle mit eingestrickten weißen Alpakas.

Es gab aber ein Problem für mich. Es gab immer ein Problem für mich. Meine halbe Schule fuhr zu den Demos, gegen die Startbahn West. Nur ich nicht. Ich fuhr nach der Schule zu Opa, der mit einer schweren Lungenentzündung oder einer anderen Opakrankheit im Krankenhaus lag, und dann in den Club, helfen. Keine Zeit für Demos. Mittagessen servieren, abwaschen, Kaffeegeschäft bewältigen.

So war ich immer ein bisschen draußen. Doch um ehrlich zu sein, hatte ich auch immer Angst vor Massenaufläufen. Dafür ging ich, so oft ich konnte, zu meinen Marx-Bäckern. Und wenn ich bei den Partys den Leuten Lachs- und Kaviarbrötchen hinhielt, schwitzte meine Mutter in der Küche:

»Wehe, du agitierst!«

»Wehe, du agitierst!«, sagte sie jedes Mal, wenn sie mir die Schleife der kleinen weißen Servierschürze auf dem Rücken zuband.

»Na, Helen«, sagte Herr von Ribbentropp, den ich seit Kindertagen kannte, »bist du gar nicht in Frankfurt?«

»Nein«, lächelte ich, und die Männer gackerten anzüglich, und ich hielt ihnen das Silbertablett mit den Kanapees hin.

Deeskalation, dachte ich, nur nicht provozieren lassen. Denk an Mama. Und an Mata Hari. Mata Hari würde keine Miene verziehen.

Mata Hari half mir, meiner Mama ein Opfer zu bringen.

»Diese hier sind mit Gänseleberpastete«, sagte ich und lächelte.

Dieses Büfett vom ZDF aber war für mich. Ich musste keinem Häppchen reichen, ich durfte mir welche nehmen. Ich durfte mich bedienen. Ich freute mich. Ich war stolz. Ich war eingeladen als zukünftige arbeitslose Abiturientin, die etwas Gescheites fragen sollte und dann leider nicht dazu kam.

Anerkennend und leidenschaftlich begutachtete ich die Kanapees und merkte mir für Mama den Belag. Sie würde fragen, das war so sicher wie das Amen in der katholischen Kirche, in die ich an Opas Hand sonntags immer gegangen war. Klaus, Sohn einer Unternehmerfamilie, griff ohne zu zögern und als wäre es gar nichts, nach dem Lachs. (Lachs war damals etwas Exquisites, nichts, was es bei Aldi und für alle gab). Ich überlegte lange, ob ich Brie mit Walnuss oder Frischkäse mit Paprikaschnitzchen nehmen sollte (»Wehe, du erzählst den Leuten, dass du Vegetarier bist! Sonst denken die Leute, mit unserem Fleisch ist was nicht in Ordnung!«).

»Komm, wir robben uns mal ran«, zischte Klaus.

»Wo?«, fragte ich kauend.

»Na, bei denen«, sagte er und zeigte mit der Schulter zu der Gruppe, die sich um Julius Turnseck, den wilden Bankier, gebildet hatte. Er war eindeutig der Star des Abends, und alle wollten etwas von ihm.

Ich zuckte verächtlich die Schultern. Ich wollte erst mal mein Büfett genießen; außerdem wollte ich mich nicht durch Promi-Ranrobben kompromittieren.

»Na los, komm schon«, sagte Klaus und schubste mich regelrecht Richtung Bankier samt Bewunderern. Der Bankier redete, die umstehenden Männer lachten, ich kaute mein Frischkäsekanapee, und schon machte der gefragte Mann in der Mitte eine einladende Geste zu uns. Mist, dachte ich und würgte am plötzlich pappigen Brot, das mir am Gaumen klebte. Manchmal bleibe ich doch ganz gern draußen.

»Ich würde zu gern wissen«, sagte Julius Turnseck und sah uns mit strahlenden hellgrauen Augen an, »was diese jungen Leute über unser Thema denken!«

Klaus wurde puterrot, ich glühte daneben wahrscheinlich in Tiefrosa. Ich versuchte, das in meinem Mund immer größer werdende Kanapee herunterzubringen, und Klaus stieß mich in die Rippen.

Der Bankier sah mich an. Er lächelte herausfordernd und ermunternd in einem. Er setzte mich out of order.

»Ich habe mich die ganze Zeit gefragt«, brachte ich mit halb vollem Mund heraus, »wie man einen ganzen Abend über die Zukunft der Arbeit diskutieren kann, ohne auch nur ein einziges Mal das Wörtchen Mikroprozessor fallen zu lassen. Oder wenigstens Computerisierung.« Mein Satz war vorerst fertig, und ich sah mehrere Paare männlicher Augen auf mich gerichtet, mich, das Mädchen ohne Servierschürzchen und Silbertablett.

»Sehr richtig«, sagte der Bankier, der auch aus der Nähe gut aussah. »Sie haben vollkommen recht. Aber bevor ich spekuliere, sagen Sie uns doch, was genau Sie im Sinn haben!«

»Och«, sagte ich und sah mich nach einem Getränk um. Mein Mund war staubtrocken.

»Hier«, sagte der freundliche Mann, der offenbar meine Gedanken lesen konnte, und hielt mir sein Wasserglas hin.

»Danke«, lachte ich verblüfft und trank erst mal.

Die auf mich gerichteten Männeraugen wurden groß und rund und schwenkten zum Wasserglasspender.

»O. k.«, sagte ich, »Sie reden hier von Vollbeschäftigung. Es gibt Prognosen, die besagen, dass bis zum Ende unseres Jahrhunderts in den industrialisierten Ländern ungefähr die Hälfte aller Arbeitnehmer durch Computer ersetzt werden wird. Dass wir uns in eine Dienstleistungsgesellschaft verwandeln, von deren Diensten wir noch nicht genau sagen können, wie sie aussehen, worin sie bestehen. Sicher nicht im Schuheputzen, aber wer weiß, das wird es immer geben.«

Die Herren kicherten, der Bankier sah mich aufmerksam an.

»Die alten Industrien«, redete ich mich warm, »über die Sie den halben Abend gesprochen haben, also die Steinkohleförderung etwa, wird es nicht mehr geben. Ganze Zweige werden lahmgelegt werden. Zechen ade. Das läuft ja längst, wie Sie alle wissen. Zugleich werden Verteilungskämpfe entbrennen, weil die heute noch Dritte Welt genannten Länder mitbekommen, was es hier Schönes zum Leben gibt. Sie werden an unserer Tür kratzen, wie Sie das vermutlich nennen würden. Sie werden vor Hungersnöten und Bürgerkriegen nach Europa fliehen. Untersuchungen des Club of Rome besagen, dass wir unsere Erdressourcen bis zu einem Grad ausbeuten, der uns die eigenen Lebensgrundlagen nehmen wird. Dass Wachstum Grenzen hat. Bis zur Jahrtausendwende sind es noch genau achtzehn Jahre, meine Herren.«

»Sie wählen bestimmt die Grünen«, unterbrach mich einer der Herren, »falls Sie überhaupt schon wählen dürfen.«

»Richtig«, sagte ich, »und Sie wählen sicher die CDU, falls Sie schon für sich selbst entscheiden können.«

Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich vollkommen sicher. Ich hörte mich reden und vergaß es zugleich, es war nicht anders als in der Schule, wenn mich ein Gedanke erfasste und berauschte und ich ihm einfach hinterherraste. Die Herren kicherten wieder. Der Bankier sah mich entzückt an. Du, mein lieber Julius, sahst mich an. Du, der du noch der Bankier für mich warst. Und ich fühlte, dass ich schon wieder rot wurde.

»Lassen Sie mal«, sagte er in die Runde, und dann zu mir: »Ich finde es sehr interessant, was Sie zu sagen haben, außerordentlich. Möchten Sie nicht noch etwas essen oder trinken?«, fragte er und sah sich nach jemandem um, der mir etwas holen würde.

»Gern«, sagte ich unerwartet artig.

»Und was sagen Sie?«, fragte der Bankier Klaus.

Klaus räusperte sich und sagte auch etwas, über klassische Marktwirtschaft und die Eigengesetzlichkeit des Marktes und so weiter, aber ich hörte nur mit einem halben Ohr hin, denn ich war innerlich noch mit meinem Rede- und Gedankenschwall beschäftigt, und gleichzeitig hing ich an den hellgrauen Augen, die mich immer wieder so ausgesprochen freundlich ansahen. Dass ein so alter Mann so ein Feuer haben kann, dachte ich. Ich hatte überhaupt keinen Hunger mehr. Nur Durst. Ich war völlig aus der Fassung. Dieser intelligente und einflussreiche Mann brachte meine Anschauungen über das Alter und über gewisse Berufsgruppen, die mir bis dahin als vollkommen uninteressant und langweilig erschienen waren, ins Wanken. Er war mindestens Mitte vierzig und hatte ein überaus charmantes Lächeln und helle, offensichtlich empfindliche Haut, und vor allem und obendrein fand er meine Ansichten sehr interessant! Ich war neunzehn. Und ein Küchenkind.

Ich stürzte das Wasser hinunter und hörte, wie die anderen Herren wieder ihr Recht auf Unterhaltung forderten und Klaus unterbrachen und von der Stärkung der D-Mark und der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung redeten, als hätten sie gar nicht gehört, was ich gerade gesagt hatte. Ich wurde wütend. Nicht agitieren, hörte ich Mama, ganz ruhig bleiben, aber der Bankier sah mich wieder auf diese Weise, der ich nicht widerstehen konnte, an und lachte: »Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass Sie damit einverstanden sind!«

Da war es aus mit Deeskalationund vornehmer und von Mama eingebläuter Zurückhaltung. Der Blick dieses Mannes, seine Aufforderung, öffnete, was über siebenhundert Silbertabletts mit Kanapees und Sektgläsern unterdrückt worden war, Mama zuliebe, Mata Hari zuliebe, und ich sprudelte wie ein Wasserfall mit immer heißerem Kopf und sagte, was ich zu sagen hatte, über eine Gesellschaft, in der es für alle ein Grundeinkommen geben würde und müsste, in der Sozialleistungen selbstverständlich wären, Erwachsenenbildung niemals endete und die Umwelt geschützt würde und alles, was die Wissenschaft herausfinden würde, nicht erst mit zwanzigjähriger Verspätung ernst genommen würde, wenn alles den Bach runter und das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich sonderte noch einen Haufen Zahlen ab, die ich natürlich längst vergessen habe, zitierte aus dem Kopf ganze Sätze von Marx und lieferte gleich noch eine Interpretation dazu.

Ich endete und sah in eine Runde entsetzter Gesichter, außer einem, das breit lächelte, und dachte an meine Freunde in der Ökobäckerei. Sie wären zufrieden mit mir. Ich würde ihnen morgen alles erzählen. Sie grenzten mich jedenfalls nicht aus, auch wenn ich den Bonzen das Mittagessen hinstellte. Die Herren in ihren dunkelblauen Anzügen redeten alle wild durcheinander, machten sich natürlich über Marx lustig, beharrten auf der Vollbeschäftigung, es fielen Schlagworte, und mittendrin sah mich Julius Turnseck nachdenklich an. Er hatte ein Grübchen am Kinn.

»Glauben Sie«, fragte er, »dass unsere Jugend, also Sie, ein Interesse daran hat, dass Deutschland wieder eine Weltmacht wird?«

»Wie bitte?« Ich verschluckte mich fast. Ich hatte mich wohl verhört!

»Nee«, sagte ich resolut, »sicher nicht! Das wäre ja noch schöner!«

Ich sah ihn kopfschüttelnd an und er mich. Er wollte doch nicht etwa das Bild zerstören, das ich von ihm hatte? »Weltmacht« war ein Wort, über dessen Innenwände die schrecklichen Filme flackerten, die wir über die Nazis gesehen hatten.

In diesem Augenblick tauchte Klaus mit unseren Mänteln neben mir auf und sagte, Frau Riemann-Riekermann-Schmitt würde am Ausgang auf uns warten, und wir müssten nun avantiaber mal los.

»Ach«, machte ich enttäuscht und sah den schönen Bankier an. Es ging mir alles viel zu schnell. Schon machte er einen Schritt auf Klaus zu, sagte, »es war ganz reizend, Sie beide kennenzulernen«, und schon griff er Klaus’ Hand und schüttelte sie, und schon drehte er sich zu mir und griff nach meiner Hand und sagte: »Schreiben Sie mir! Ich will alles wissen, was Sie denken! Und kommen Sie mich besuchen!«

Ich sah von Ferne Gesichter und Lichter. Sie verschwammen. Er beugte sich zu meiner Hand, die er mit seiner immer noch festhielt und die sich warm und trocken anfühlte, und ich roch ihn für einen Moment, sein Aftershave und etwas Unbekanntes, das er selber war, und er küsste meine Hand, und zwar nicht in der Luft, sondern direkt, wenn auch ganz zart. Dann richtete er sich auf und drückte sie kräftig.

»Sie müssen mir schreiben«, sagte er und sah mich ernsthaft an, »ich bitte Sie, ganz dringend.«

»Aber wohin?«, fragte ich, schon im Gehen.

Und er rief mir die Adresse zu. Über alle Köpfe hinweg.

2

»Und daraus sind so viele Briefe geworden?«, fragte Jonathan Kepler. »Es ist ja nicht zu fassen. Zeigen Sie mal«, er deutete auf das Päckchen auf dem Tisch, »sind da die ersten vielleicht mit dabei? Sind das alle, oder gab es noch mehr?«

Ich nahm den von den zwei Wollfäden fest zusammengehaltenen Stapel in die Hand. Mein Blick fiel auf die unterschiedlich großen Umschläge, die alle ordentlich aufgeschlitzt worden waren. An den Rändern lugte bei einigen das feine Papier hervor, mit dem sie gefüttert waren, andere waren einfacher, dafür aber dicker, blau, grün oder rosa. Ich sah meine ausholende, verschlungene Schrift von damals auf dem obersten Brief und neben der Adresse der Bank, in einem fett umrandeten Kasten, das Wörtchen persönlich!, das hattest du mir am Telefon, nachdem du den ersten Brief bekommen hattest, so gesagt. Ich zögerte. Ich sah Jonathan Kepler bittend an.