Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Schortgen

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

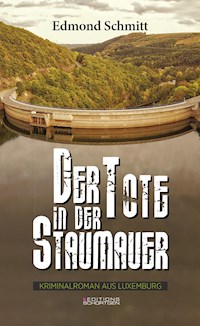

Sommer 1945. Ausgemergelt, am Ende seiner Kräfte, traf der Zwangsrekrutierte Emil Perrard aus Vianden nach wochenlanger abenteuerlicher Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft zu Hause bei seiner Frau Marie-Rose und Sohn Tony ein - nicht wissend, dass er vor zwei Jahren von der Wehrmacht als gefallen gemeldet worden war und seine Gattin inzwischen einen Freund hatte, von dem sie schwanger war. „Der Tote in der Staumauer“ ist die fiktive und gefühlvoll erzählte Geschichte von Emil Perrard, der nach seiner Rückkehr in die Heimat Leutnant in der neugegründeten Luxemburger Armee in Bitburg und Neuerburg war und später als Kommissar die Kriminalpolizei in Diekirch leitete. Sein spektakulärster Fall war der Überfall einer Verbrecherbande auf ein Geldtransportfahrzeug einer Bank in Grevenmacher, wo es beim Aufteilen der Beute zum Streit mit einem Bandenmitglied kam, dessen Leiche Tage danach im noch frischen Beton der sich im Bau befindlichen riesigen Staumauer der Talsperre von Esch/Sauer gefunden wurde. Aber wo befinden sich die zwölfeinhalb Millionen Franken, die beim Überfall erbeutet wurden, und spurlos verschwunden sind?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommer 1945

In Europa war der desaströse Zweite Weltkrieg seit

drei Monaten vorbei. Auf dem Kontinent schwiegen die

Waffen. Deutschland, Auslöser des weltweiten Übels,

lag geschlagen und ausgeblutet am Boden.

Im luxemburgischen Ösling hatte der Wiederaufbau

von Ortschaften, Gehöften und Häusern begonnen,

die während der von Dezember 1944 bis Februar 1945

dauernden Rundstedt-Offensive

zerstört oder beschädigt worden waren.

Ungewiss über das Schicksal ihrer Angehörigen,

die von den Nazis verhaftet, verschleppt, eingesperrt,

gepeinigt, hingerichtet oder in der verhassten deutschen

Wehrmacht dienstverpflichtet, gefallen oder verwundet

waren, warteten Tausende einheimische Familien

auf ihre Väter und Söhne oder beweinten ihre

Angehörigen:

allesamt Opfer dieses grausamen Irrsinns.

Mariä-Himmelfahrt. An diesem 15. August, dem gesetzlichen Feiertag, fanden sich in Vianden zahlreiche Schaulustige ein, um sich die Verwüstungen anzusehen, die der unselige Krieg in dieser ansonsten friedlichen Ardenner Gegend angerichtet hatte.

Gruppenweise zogen sie an der Our entlang, an den Resten der von der Wehrmacht gesprengten Steinbrücke und über den von den Amerikanern errichteten hölzernen Notübergang, vorüber an von Granaten zerstörten Häusern, vorbei an der unversehrt gebliebenen mehr als siebenhundert Jahre alten ehrwürdigen Trinitarierkirche, durch das zum Teil verwüstete historische Städtchen Vianden.

Ein Teil der vorwitzigen Besucher scheute nicht den Anstieg zur Burg, der ehemaligen größten Burganlage westlich des Rheins, die vom elften bis ins vierzehnte Jahrhundert auf den Fundamenten eines römischen Kastells und eines karolingischen Refugiums erbaut wurde und bis ins fünfzehnte Jahrhundert Wohnsitz der mächtigen und einflussreichen Grafen von Vianden war, deren Macht und Besitztümer damals weit auf das Gebiet der Eifel hinein reichten.

Langsam neigte sich der sonnenreiche Tag zu Ende, als ich - der vierundzwanzigjährige Emil Perrard - unrasiert und ungepflegt, die verschlissene Wehrmachtsjacke weit offen stehend, eine abgegriffene dunkelgraue Wollmütze auf dem Kopf und in ausgedienten Schuhen die Viandener Hauptstraße hochging.

Vor einem älteren Haus blieb ich stehen und betrachtete im fahlen Licht der untergehenden Sonne die abgebröckelte Fassade.

Dann klopfte ich an die Tür und drehte gleichzeitig die Klingel.

Gleich darauf rief drinnen eine fröhliche Kinderstimme: „Mama, lass mich aufmachen.“

Im selben Moment quietschte der Hausschlüssel und langsam ging die Tür auf.

Vor mir stand, im Schein der im Flur hängenden schwachen elektrischen Lampe, in einer kurzen Hose und ärmellosem Hemdchen, ein knapp dreijähriger Knabe, der mich verwirrt ansah.

„Hei Tony!“, sagte ich freudestrahlend und streckte dem Kind beide Hände entgegen.

Erschrocken wich der Junge zurück, drehte sich um und rannte in die Küche.

„Mama! Mama! Draußen steht ein Mann!“, hörte ich ihn sagen.

„Wer ist es?“, fragte seine Mutter.

„Ich kenne ihn nicht!“

Noch während ich die Haustür hinter mir schloss, kam mir die Mutter des Kindes entgegen.

„Hei Marie-Rose!“, sagte ich in irrer Freude und schlang triumphierend beide Arme um sie. „Hier bin ich wieder!“

Wie entgeistert sah Marie-Rose mich an. Ein leises Zittern ging durch ihren fülligen, gut geformten Körper.

„Emil… du!“, entfuhr es ihr.

„Hast du mich nicht wiedererkannt?“, lachte ich wohlgefällig. „Hab ich mich derart verändert oder ist es wegen meines Vollbartes, den du noch nicht gesehen hast?“

„Nein… aber…“, stotterte sie.

„Was aber?“, fragte ich und schloss sie liebevoll in meine Arme.

Nur widerwillig ließ sie es geschehen.

„Wie kann… wie soll ich dir das sagen?“, seufzte sie unschlüssig und schluchzte.

„Was ist? Was willst du mir denn sagen?“

„Es ist… dass du lebst!“

„Weshalb sollte ich nicht leben?“, antwortete ich lächelnd.

„Dein Kompaniechef hat mir geschrieben, dass du gefallen seist!“

„Gefallen? Ich? Gott sei Dank nicht!“, entgegnete ich mit einem erzwungenen Lächeln.

„Warum hast du mir denn nicht geschrieben?“, fragte sie und wischte ihre Tränen ab. „Dein letztes Schreiben habe ich vor zwei Jahren erhalten - nur ein paar Tage bevor mir mitgeteilt wurde, du seist gefallen.“

„Ich war in russischer Kriegsgefangenschaft“, erklärte ich meiner Frau. „Dort hatten wir weder Papier noch Stift - keine Möglichkeit zu schreiben.“

Neugierig, mich keinen Moment aus den Augen lassend, schaute Tony mich unentwegt an.

„Mama. Wer ist der Mann?“, fragte er schließlich.

„Tony“, erwiderte seine Mutter schwermütig. „Das ist dein Vater! Komm und sage deinem Papa guten Tag.“

Unsicher blickte der Junge mich an. „Bist du mein Papa?“, wagte er schlussendlich zu fragen.

„Ja Tony! Ich bin dein Papa. Du hast mich zuletzt vor mehr als zwei Jahren gesehen. Aber damals warst du noch ein Baby. Deshalb kannst du dich nicht an mich erinnern.“

„Aber Mama hat gesagt, dass du tot bist.“

„Das hat Mama auch geglaubt, da sie von meinem Chef einen Brief erhalten hatte, in dem geschrieben stand, dass ich im Krieg gestorben sei. Aber das stimmte nicht, wie du siehst. Mein Chef hatte sich geirrt.“

„Bleibst du jetzt immer bei uns?“, fragte mein Sohn und schaute mich forschend an.

„Ja Tony. Ich bleibe jetzt immer bei euch. Wir sind doch eine Familie: Mama und du und ich“.

Es hatte nur kurz gedauert, bis sich Tony auf meine Knie hieven ließ und sich fest an mich schmiegte.

„Papa“, sagte er. „Erzähl mir etwas vom Krieg!“

„Morgen, mein Sohn“, entgegnete ich. „Morgen haben wir Zeit. Dann erzähle ich dir alles was du hören möchtest.“

Unterdessen war Marie-Rose aus dem Vorratsraum zurückgekehrt.

„Ich mache dir jetzt ein Abendessen“, sagte sie mir. „Du hast doch sicher Hunger.“

„Stimmt. Ich habe seit vorgestern nichts Ordentliches mehr in den Magen bekommen“, beteuerte ich.

Bald brutzelten in Scheiben geschnittene Kartoffeln in der auf dem Herd stehenden schwarzen gusseisernen Pfanne. Dann nahm Marie-Rose drei Eier, die sie in eine zweite Pfanne schlug und deckte den Tisch. Neben den Teller stellte sie eine halb volle Schüssel mit rote Beete, legte ein paar Brotschnitten hinzu, und holte aus dem Küchenschrank ein Glas Marmelade sowie eine Schale Kochkäse. Daneben stellte sie eine Flasche Bier.

„Tut mir leid. Mehr habe ich nicht“, beteuerte sie. „Ich war ja nicht vorbereitet.“

„Aber das ist doch ein wunderbares Essen. So etwas Gutes habe ich seit langem nicht mehr gehabt!“, tröstete ich meine Frau.

Während Marie-Rose das Essen bereitete, sprach sie nur wenig und stellte auch kaum Fragen. Sie schien tief berührt über mein plötzliches und unerwartetes Heimkommen. Ich konnte mir vorstellen, was für eine Überraschung es für sie war, als ich - der für tot erklärt worden war - plötzlich vor ihr stand.

„Ich hole dir jetzt frische Kleider“, sagte sie, als ich mit großem Appetit das hingestellte Essen zu mir nahm. „Waschen musst du dich aber in der Küche. Oben im Waschraum hat eine Granate einen Teil des Dachstuhls und die Wasserleitung zertrümmert.“

„Das werde ich mir morgen anschauen, wenn es hell ist“, versprach ich ihr.

Inzwischen zeigte der auf dem Küchenschrank stehende Wecker fast neun Uhr.

„Jetzt bringe ich Tony zu Bett“, sagte Marie-Rose. „Er ist müde und behält die Augen kaum noch auf.“

Liebevoll nahm ich meinen Jungen in die Arme. „Gute Nacht Tony“, flüsterte ich und zog ihn fest an mich. „Schlaf gut mein Sohn. Morgen reden wir weiter.“

Während Marie-Rose das Kind zu Bett brachte, schaute ich mich in der Küche um. Da war noch alles so wie damals, als ich vor mehr als zwei Jahren, auf Befehl der ungebetenen deutschen Besatzer meine Familie verlassen und zur unsinnigen und mörderischen Front abkommandiert wurde, mein Leben einsetzen musste für diese fremde Nation, deren verbrecherische Regierung dabei war unter der Fuchtel des unberechenbaren Führers Adolf Hitler einen Teil der zivilisierten Welt seiner Macht unterzuordnen und dabei rücksichtslos Millionen Existenzen auf bestialische Weise ermordete.

Da erblickte ich auf der Ablage des Küchenschranks ein aufgestelltes Foto. Ich erschrak. Es war ein Bild von mir mit Gedenkschrift, wie es bei jeder Totenmesse als Zeichen des Andenkens an den Verstorbenen ausgeteilt wurde.

„Das Totenamt war sehr beeindruckend“, hörte ich Marie-Rose sagen. „Die Kirche war fast zu klein, um alle Trauernden aufzunehmen, die gekommen waren um deiner zu gedenken. Gestört hat allerdings der widerliche Ortsgruppenleiter, der in Naziuniform in der ersten Reihe neben mir Platz genommen hatte und unter dem Murren der Anwesenden, eine Propagandarede auf den Krieg und die Gefallenen - die er als Helden bezeichnete - hielt.“

„Hast du den Brief noch, in dem dir mein Tod mitgeteilt wurde?“, fragte ich.

„Selbstverständlich“, antwortete sie, öffnete die Schublade und zog einen abgegriffenen Briefumschlag heraus, den sie mir reichte.

Konzentriert las ich das Feldpostschreiben meines ehemaligen Chefs:

Verehrte Frau Perrard,

liebe Volksgenossin.

Es ist meine Vaterlandspflicht, der ich mit Stolz nachkomme, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Mann, der Schütze Emil Perrard, im heldenhaften Kampf gegen die Feinde unserer geliebten Heimat – dem Großdeutschen Reich – auf dem Feld der Ehre für Führer, Volk und Vaterland gefallen ist.

Ich versichere Ihnen, dass Sie stolz auf Ihren Gatten Emil Perrard sein dürfen, der sein Leben für eine gerechte Sache geopfert hat.

Er wird mir und seinen Kameraden stets als Vorbild im Gedächtnis bleiben.

29. April 1943

Heil Hitler

Gerd Neunheuser

Oberleutnant, Kompaniechef

„Du Schafskopf!“, entfuhr es mir ärgerlich und ich steckte das Schreiben kopfschüttelnd wieder in den Umschlag.

„Kannst du mir sagen, wie es möglich ist, dass es zu einer solchen Falschmeldung kommen konnte?“, fragte mich Marie-Rose. Ich sah, dass ihr Tränen in den Augen standen.

„An der Front geschieht so vieles, das weder vorauszusehen noch nachvollziehbar ist“, seufzte ich.

„Das verstehe ich. Aber jemanden fälschlicherweise für tot erklären? Wie ist denn so etwas möglich?“

„Dafür habe ich nur eine Erklärung“, entgegnete ich. „Es war Frühjahr 1943. Unser Bataillon lag im Fronteinsatz, irgendwo in Zentralrussland. Den ganzen Tag über merkten wir, dass der Russe, nicht weit vor uns, eine Katjuscha eingesetzt hatte - das ist ein Geschosswerfer zum Abfeuern von mehreren Granaten innerhalb von Sekunden und die wir Stalinorgel nannten - die auf deutscher Seite große Verluste an Menschen und Material verursachte.

Da beschloss unser Kompaniechef, dieser Oberleutnant Neunheuser, einen Spähtrupp auszuschicken mit dem Auftrag, das Gelände zu erkunden, da er einen Überraschungsangriff auf die russische Stellung durchzuführen plante, um diese gefürchtete Waffe zu zerstören. Ohne es gewollt zu haben, gehörte auch ich diesem siebenköpfigen Himmelfahrtskommando an.

Es ging auf Mitternacht zu, als der Befehl zu unserm Ausrücken kam.

Doch schon nach knapp hundert Meter waren wir von den Russen entdeckt und unter Beschuss genommen worden. Sofort warfen wir uns nieder und suchten Schutz auf dem aufgeweichten Boden.

Im Nu ging die Hölle los. Zwischen dem Geratter der russischen Maschinengewehrsalven und den vereinzelten Karabinerschüssen von deutscher Seite hörte ich das herzzerreißende Schreien unserer Verwundeten. Ich hatte einen Schuss in den linken Oberarm abbekommen. Es war eine Wunde, die stark blutete und stechende Schmerzen verursachte.

Es dauerte nicht lange, da merkte ich, dass die sechs mit mir ausgezogenen Soldaten sich nicht mehr rührten.

Um mein Leben zu retten, entschloss ich mich spontan zu einem riskanten Versuch: Ich steckte mein Taschentuch auf mein Bajonett und hielt es mit dem Gewehr hoch, in der Hoffnung, dass die Russen meine Kapitulation bemerken würden. Dann warf ich meinen Karabiner weit von mir und rief, so laut ich konnte, auf Russisch, das ich mir für alle Fälle eingeprägt hatte: ,Nicht schießen Kamerad! Ich bin kein Deutscher und bin unbewaffnet!‘

Tatsächlich hielt der Beschuss auf. Ein Russe brüllte ein paar Worte herüber, die ich allerdings nicht verstand.

Da rief ich noch einmal: ,Nicht schießen Kamerad! Ich bin kein Deutscher und bin unbewaffnet!‘

Darauf erhob ich mich und ging - am ganzen Körper zitternd und die Arme hochgestreckt - in die Richtung, aus der ich den Russen hatte rufen hören.

Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Sowjet hinter mir und hielt unmissverständlich seine Kalaschnikow an meinen Kopf. Ein zweiter tastete mich nach einer versteckten Waffe ab. Danach wiesen sie mich vorwärts hinter ihre Schützengräben.

Nun wusste ich, dass ich in russischer Kriegsgefangenschaft war.

Ich nehme an, dass von meinen sechs Begleitern keiner

lebend zu unserer Einheit zurückgekommen ist, sodass angenommen werden musste, dass wir alle sieben gefallen seien. Also wird Oberleutnant Neunheuser daraufhin den Brief an dich geschrieben haben, um dir meinen Tod mitzuteilen.“

„Trotzdem“, seufzte Marie-Rose.

„Bei den Russen wurde ich zuerst von einem Sanitäter verarztet. Dann bin ich von einem gut deutsch sprechenden Offizier verhört worden, dem ich erklärte, dass ich nicht Deutscher sondern Luxemburger sei und zwangsverpflichtet in die Wehrmacht worden war. Aber das schien ihn nicht sonderlich zu interessieren, denn noch in derselben Nacht wurde ich mit weiteren Gefangenen von mit aufgepflanztem Bajonett bewaffneten Mongolen zu Fuß auf einen ein paar Kilometer entfernten Sammelplatz getrieben, wo bereits Hunderte lagen.

Tags darauf ging es geschlossen weiter durch verwüstete Dörfer, vorbei an abgebrannten Häusern, deren verzweifelte Bewohner uns wutschnaubend anfauchten, uns mit Fußtritten attackierten und mit Steinen bewarfen. Mich wunderte das nicht, da ich wusste, dass die Deutschen hunderte Ortschaften böswilligerweise in Brand steckten, die Bewohner brutal erschossen, Millionen russische Kriegsgefangene umbrachten oder verhungern ließen.

Nach drei Tagen Fußmarsch über zerstörte Straßen erreichten wir gegen Abend ein mit hohem Stacheldraht umzäuntes Lager, in dem tausende Gefangene eingepfercht waren und auf nacktem Boden lagerten. Dort erhielten wir eine nach Fisch schmeckende dünne Suppe mit Hirse, dazu eine Scheibe Kommissbrot und einen Essnapf mit Wasser.

Auf diesem morastigen Feld vegetierten wir drei Tage unter strömendem Regen, ohne Dach und Windschutz über dem Kopf.

Dann wurden wir auf einen ‘Todesmarsch‘ geschickt.

Sechs Tage marschierten wir tagsüber - bewacht von mit Maschinenpistolen bewaffneten Russen - immer weiter in das Landesinnere. Hie und da gelang es uns Ausgehungerten einige Kartoffeln oder Rüben auf den Feldern zu stibitzen, die wir roh hinunter würgten, sowie aus Regenpfützen zu trinken. Wer krank wurde oder zusammenbrach, wurde erschossen und seine Leiche liegen lassen.

So weit es möglich war, blieben wir Luxemburger eng zusammen und unterstützten uns gegenseitig.

Dies waren die schlimmsten Tage meines Lebens!“

Ich merkte, dass Marie-Rose schluchzte, nach ihrem Taschentuch griff und wie Tränen des Mitgefühls über ihr Gesicht liefen.

Ich aber fuhr unbeirrt weiter: „Endlich kamen wir, ausgehungert und erschöpft, in einem riesigen Lager an, das mit Stacheldraht und Wachtürmen umgeben war und in dem bereits tausende Gefangene vegetierten.

Auf diesem hoffnungslos überbelegten Feld stand ein riesiges Zelt, in dem die tags- und nachtsüber Verstorbenen aufgestapelt lagen, bevor sie andern morgens in Massengräbern entsorgt wurden.

In diesem Lager verblieben wir zwei Wochen. Die Kost war miserabel und vor allem ungenügend.

Dann ging es weiter. Nach zwei Tagen zu Fuß, erreichten wir einen kleinen Bahnhof. Dort warteten wir auf Züge, die ganz unregelmäßig kamen. In Gruppen zu je vierzig Mann wurden wir in Viehwaggons gepresst. Einen Tag und zwei Nächte fuhren wir weiter. Keine Ahnung wohin.

In Kirsanow, in einem Lager, in dem neben Deutschen auch Elsaß-Lothringer, Tschechen, Polen, Franzosen, Belgier, Ungarn, Rumänen und Luxemburger lagen, war Endstation.

Nachts schliefen wir in notdürftig errichteten Lehmbaracken - ohne Licht, ohne Heizung.

Inzwischen war es Winter geworden. Die Schneehöhe erreichte bereits einen halben Meter und die Temperatur fiel auf minus 20 Grad. Wir hatten weder Winterkleidung noch Decken.

Läuse, Flöhe und anderes Ungeziefer plagten uns Tag und Nacht. Einmal habe ich in einer halben Stunde hundertdreißig Läuse geknackt.

Tagsüber mussten wir anstrengende Holzfällerarbeit leisten: zehn Stunden am Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ein halbes Jahr, bei karger und oft fast ungenießbarer Verpflegung.

Pro Tag gab es nur eine schleimige Grießsuppe, dazu zwei gekochte Kartoffeln, zwei Scheiben trockenes, hartes Brot sowie eine Feldflasche Wasser.

Immer mehr Leute starben an Krankheit und mangelnder Ernährung.

Ich habe unterernährte und durch Siechtum geschwächte Männer gesehen, die auf den Latrinen vom Donnerbalken stürzten und in den stinkenden Fäkalien ertranken.

Kontakte nach außen hatten wir nicht. Schreiben war strengstens verboten.

Kein Wunder, dass ich entschlossen war bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu fliehen. Aber das war leichter gedacht als getan. Denn wohin sollte ich flüchten in diesem riesigen Land, von dessen Sprache ich nur ein paar Worte verstand, weder Geld noch Papiere besaß und nicht einmal wusste, wo genau ich mich befand.

Endlich war der Krieg zu Ende. In Russland wurde gefeiert und gejubelt.

Aber für uns Kriegsgefangene ging das Leben im Lager weiter.

Das war jetzt die Gelegenheit beim Lagerkommandanten vorstellig zu werden. Wir erklärten ihm, dass wir Luxemburger seien, die zu Unrecht von den Nazis in die deutsche Wehrmacht gezwungen worden waren und endlich nachhause möchten.

Die Zeit verging. Nichts geschah.

Eines Morgens wurden wir aufgerufen, uns umgehend reisefertig zu machen. Wir glaubten, nun heim gebracht zu werden.

In schmutzigen Viehtransportwagen zu je vierzig Mann standen und hockten wir so eng nebeneinander, dass ausgestrecktes Liegen aus Platzmangel unmöglich war. In den Fußboden war ein quadratisches Loch geschnitten, durch das wir unsere Notdurft verrichteten. Verpflegung und Auskunft gab es nicht. Wir wussten nur, dass wir Richtung Westen unterwegs waren.

Nach drei Tagen und zwei Nächten hielten wir in der Gegend von Kiew, der stark zerstörten Hauptstadt der Ukraine. Dort mussten wir aussteigen und wurden noch am selben Abend in ein riesiges Gefangenenlager eingewiesen.

Wir waren stark enttäuscht, als wir ab dem nächsten Tag ukrainische Städte, die zuvor von der Wehrmacht zerbombt oder eingeäschert worden waren, aufräumen und helfen mussten sie wieder aufzubauen.

In dem auf freiem Feld improvisierten Lager, wo wir auf dem nackten Boden schliefen, wurden wir jeden Morgen Punkt sieben Uhr abgeholt, auf offenen Lastwagen zu unserem weit entfernt gelegenen Arbeitsgebiet gefahren und abends um sieben Uhr wieder abgeholt.

Da geschah es eines Abends, dass ein Vorderreifen des Lasters, auf dem ich hockte, in einer Haarnadelkurve platzte. Im Nu geriet das Fahrzeug ins Schleudern, rutschte von der engen schlechten Fahrbahn ab, und stürzte, mehrere Gefangene unter sich begrabend, den Abhang hinab.

Durch die Wucht des Absturzes war ich ein paar Meter weit geschleudert worden, bevor ich in steil abfallendem Heckengebüsch liegen blieb. Ich hatte Glück, dass ich, außer etlichen Schrammen, fast unverletzt davongekommen war.

Ohne lange zu überlegen, nahm ich die Gelegenheit wahr und kroch in der von Gestrüpp überwucherten Landschaft davon. Bald war ich sicher, dass die russischen Wachen mein Verschwinden nicht bemerkt hatten.

Aber jetzt stand ich vor einem Rätsel! Wo sollte ich hin? In deutscher Uniform und mit aufgemalter Gefangenenschrift, würde ich sofort auffallen. Ich war immer noch in Russland und hatte kein Geld, keinen Ausweis. Lebensmittel konnte ich mir schon irgendwie beschaffen, wenn auch nicht auf legalem Weg.

Zuerst besorgte ich mir einen Knüppel. Der gab mir ein wenig Zuversicht, mich gegebenenfalls verteidigen zu können. Außerdem war er mir beim Jagen von Niedrigwild, das ich zu meiner Verpflegung nötig hatte, dienlich.

Trotz aller Widrigkeiten, in die ich mich aufs Geratewohl gestürzt hatte, wollte ich nachhause. Immer wieder habe ich an dich und an Tony gedacht. Das hat mir eine ungeahnte Kraft gegeben, wenn ich tagsüber, um nicht gesehen zu werden, versteckt in einem dichten Wald geruht habe und nur nachts, bei Mondschein, gewandert bin.

Orientiert habe ich mich am Stand von Sonne und Mond, in ständiger Angst von den Russen entdeckt und erschossen zu werden.

Eines Nachts hatte ich Glück, als ich in der Ruine eines auf weiter Flur gelegenen halbzerschossenen Hauses ein paar alte Zivilkleider fand. Sofort zog ich mich um, beschwerte die Wehrmacht-Uniform mit ein paar Steinen und warf sie in die Zisterne. So konnte ich mich unauffälliger bewegen.

Es war schon August, als ich nur noch die Tschechoslowakei zu durchqueren hatte. Unweit Bratislava bildet teilweise ein Sumpfgebiet die tschechische Grenze zu Österreich.

Ich wartete bis es stockfinster geworden war. Zum Glück für mich ging auf einmal ein schweres Gewitter nieder, wodurch die Sicht schwieriger wurde. Dann zog ich mich aus, bündelte meine Kleider und Schuhe mit einem Stück Seil, das ich gefunden hatte, um den Kopf und wagte mich - auf allen Vieren kriechend - in den mehr als kniehohen Morast.

Mich immer wieder ausruhend und umschauend erreichte ich - von den Grenzwachen unentdeckt - österreichisches Gebiet.

Dort konnte ich mich endlich frei bewegen. Der Fahrer eines mit Holzkohlen betriebenen Lastwagens nahm mich mit nach Wien. Als erstes ging ich in den Stephansdom um Gott zu danken, dass ich es geschafft hatte zuerst der Front und dann der fast zweijährigen Kriegsgefangenschaft heil entkommen zu sein. Danach meldete ich mich beim Internationalen Roten Kreuz, wo man mir eine Gratis-Eisenbahnfahrkarte nach Luxemburg besorgte.

Ich weiß nicht, wie oft ich an dich und an Tony gedacht habe, mich nach euch sehnte, besonders in Momenten höchster Gefahr und nachts, wenn ich nicht schlafen konnte.“

Lächelnd fasste ich Marie-Rose bei der Hand. „Und nun bin ich wieder hier… bei dir und Tony, unserem Sohn!“

„Schrecklich, was du alles durchmachen musstest“, schluchzte Marie-Rose. Erneut liefen Tränen der Rührung über ihr Gesicht.

„Nicht weinen Liebste! Ich habe es überstanden“, sagte ich und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. „Jetzt bauen wir unser Leben neu auf. Ich habe mir genau überlegt, was wir zuerst…“

„Emil. Bitte nicht“, fiel meine Frau mir ins Wort. „Nicht jetzt, nicht heute!“

“Wie du willst, Liebling. Dann erzähl du mir jetzt, was sich hier zugetragen hat, seitdem ich fort war.“

Nachdenklich füllte Marie-Rose die beiden Wassergläser nochmals auf.

„Bei uns ist es auch schlimm gewesen“, seufzte sie. „Du hast doch die zerbombten und ausgebrannten Häuser gesehen. Hier in Vianden sind 35 Häuser total zerstört, 47 Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Im Ösling gibt es Dörfer, die fast vollständig in Trümmer liegen. Das geschah aber erst, nachdem die Amerikaner die Ardennen bereits befreit und die Deutschen schon über Mosel, Sauer und Our zurückgedrängt hatten. Aber dann, völlig überraschend, begann die Wehrmacht am 16. Dezember 1944 die Rundstedt-Offensive, als sie mit zweihunderttausend Soldaten, sechshundert Panzern und achtzehnhundert Flugzeugen angriff.

Hals über Kopf flohen tausende Familien - nur das Allernotwendigste bei sich - zu Fuß oder mit Pferdegespann, aus der Kampfzone, um anderwärts bei Verwandten oder Freunden Schutz und Unterkunft zu finden.

Ziel der Deutschen war es zum Hafen von Antwerpen zu gelangen, um sich die dort lagernden riesigen Benzinreserven der Alliierten anzueignen.

Schon am ersten Tag der Offensive hatten sie Vianden eingenommen und nach vier Tagen standen sie bereits vor dem belgischen Bastnach.

Doch weiter als Bastnach kamen sie nicht. Denn währenddem hatten die völlig überrumpelten Amerikaner ausreichend Truppen und Material organisiert und waren zu einem gewaltigen Gegenangriff angetreten. Zudem hatte sich eine mehrere Tage anhaltende Nebelfront gelegt, sodass die alliierten Flugzeuge massiv die deutschen Stellungen aus der Luft beschießen und bombardieren konnten.

Wochenlang gab es im Ösling erbitterte Kämpfe um jede Straße, jedes Dorf, wobei ganze Ortschaften vernichtet wurden. Am 21. Januar 1945 waren die Deutschen auf der Flucht und die Amerikaner wieder zurück in Wiltz.

Hier in Vianden hatten die Amerikaner am 12. Februar 1945 die Oberstadt eingenommen. Sofort bildete sich auf Initiative von Vic Abens und Gendarmeriebrigadier Jos Kiefer eine fünfundzwanzigköpfige Widerstandsgruppe, welche die Stadt tagelang gegen die Wehrmacht verteidigte.

Am 22. Februar gelang es den Amerikanern die von der Wehrmacht gesprengte Our-Brücke in der Unterstadt behelfsmäßig wieder aufzubauen. Drei Tage später war Vianden - das bis dahin zum Durchgangs- und Fluchtort für die zurückflutenden deutschen Truppen geworden war - als letzte luxemburgische Ortschaft wieder deutschfrei.

Aber die menschlichen Verluste waren enorm. Nach der Rundstedt-Offensive zählte die amerikanische Armee rund 8.500 Tote und 46.000 Verwundete - die Wehrmacht hatte fast 11.000 Tote und mehr als 34.000 Verletzte. Die Verluste der Zivilbevölkerung in den luxemburgischen und belgischen Ardennen werden auf etwa 2.700 Personen geschätzt.“

„Wo warst du mit dem Jungen während dieser Zeit?“, wollte ich von Marie-Rose wissen.

„Sofort zu Beginn der Kampfhandlungen hatte ich Tony in meinen Rucksack gestopft und bin mit ihm - auf meinem Rücken festgeschnallt - zu meiner Schwester nach Walferdingen geradelt.

Als wir sechs Wochen später zurückkehrten, war unser Dach, in das eine Granate eingeschlagen hatte, zertrümmert. Die Feuerwehr hat es mit einer Zeltplane notdürftig abgedeckt. Es ist noch nicht wieder instand gesetzt.“

„Hauptsache ist, dass euch beiden nichts passiert ist. Das Dach kriege ich wieder hin. Ich gehe jetzt hinauf und sehe mir den Schaden an“, sagte ich und erhob mich.

„Nein. Bleib hier!“, bestimmte sie. „Darüber reden wir morgen.“

Inzwischen war es kurz nach zehn Uhr geworden.

Da ertönte die Hausklingel.

„Nanu. Noch zu dieser Stunde?“, sagte ich und wollte nachschauen, wer um diese späte Abendstunde noch Einlass begehrte.

„Lass! Ich mache das!“, sagte meine Frau und eilte hinaus.

Ich hörte, wie Marie-Rose die Haustür aufschloss. Dann vernahm ich unverständliches Gemurmel.

Gleich darauf wurde die Tür wieder abgeschlossen und Marie-Rose kehrte, aufgeregt und bleich im Gesicht, zurück.

„Wer war denn das, noch so spät?“, fragte ich.

„Jemand, den ich kenne“, entgegnete sie.

„Hast du Ärger?“

„Ärger? Wieso?“

„Du bist so nervös! Was war los?“

Marie-Rose setzte sich, sah mich jedoch nicht an.

„Ich wollte es dir eigentlich erst morgen sagen“, nuschelte sie verlegen.

„Was?“

„Ich habe einen Freund.“

„Du hast einen Freund?“

„Er war eben an der Tür.“

„Kenne ich ihn?“

„Ich glaube nicht.“

„Wer ist es?“

„Greiveldinger… Johny Greiveldinger. Er wohnt in Diekirch und arbeitet auch dort.“

„Nie gehört!“, entgegnete ich und versuchte meine wirren Gedanken zu ordnen. „Das ist eine Überraschung für mich! Damit hatte ich allerdings nicht gerechnet!“

„Bitte jetzt nicht mit mir streiten“, versuchte Marie-Rose meine Aufregung zu entschärfen. „Es sind mehr als zwei Jahre her, dass man mir geschrieben hat du seist gefallen… dass du tot seist. Nun versetz dich in meine Situation! Ich war alleinstehend und hatte ein Kind zu versorgen. Als Witwe musste ich an meine und an Tonys Zukunft denken.

Dann kam die Rundstedt-Offensive. Das Haus hatte einen Einschlag abbekommen und war schwer beschädigt. Ich war mutterseelenallein um die Schäden zu beheben, den Schutt und die Trümmer wegzuschaffen. Da half mir eines Tages ein junger Mann einen vom Dach herabgestürzten Balken beiseite zu schieben und zu sägen.

Er war höflich, sah gut aus und machte einen seriösen Eindruck.

So lernten wir uns kennen.

Ab diesem Tag sahen wir uns öfter und mit der Zeit wurde mehr aus der flüchtigen Bekanntschaft.“

„Liebst du ihn?“

„Ja, ich liebe ihn. Und ich habe nichts falsch gemacht… absolut nichts! Ich bin mir keiner Schuld bewusst! Wir wollen heiraten!“

„Heiraten? Aber Marie-Rose, das ist unmöglich! Du bist mit mir verheiratet!“

„Tut mir leid, Emil. Du bist offiziell als tot erklärt!“

„Aber ich lebe!“, begehrte ich auf.

„Dann müssen wir uns eben trennen!“

„Trennen? Du meinst: uns scheiden lassen!“

„Es muss sein, Emil. Ich bin schwanger.“

„Schwanger? Auch das noch! Im wievielten Monat?“

„Im dritten.“

„Dann lass abtreiben!“

„Das kommt nicht in Frage!“

„Aber es ist die beste Lösung. Dann ist dein und unser Problem sofort gelöst.“

„Ich habe gesagt, dass Abtreibung nicht in Frage kommt!“, entgegnete sie hartnäckig.

Völlig verstört ließ ich den Kopf hängen. „Sind denn all meine Hoffnungen und alle Gefahren, denen ich mich bei der Flucht aus dem Gefangenenlager ausgesetzt hatte, um zu dir zurück zu kommen, umsonst gewesen?“, seufzte ich resigniert.

„Tut mir Leid, Emil.“

„Das kann doch nicht wahr sein! Wir lieben uns doch! Wir gehören doch zusammen“, stöhnte ich.

„Es ist zu spät, Emil.“

„Zu spät? Weshalb zu spät?“

„Ich habe Johny mein Wort gegeben ihn zu heiraten! Es tut mir sehr Leid für dich.“

„Das heißt, du hast dich entschieden - für ihn“, sagte ich verbittert. „Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als hier auszuziehen - zumindest so lange, bis du dir die Angelegenheit nochmals überlegt hast“, sagte ich und erhob mich. „Ich gehe jetzt zu meiner Mutter und warte dort auf deinen Bescheid!“

Erschrocken sah Marie-Rose mich an.

„Deine Mutter?“, seufzte sie. “Da ist etwas, was du noch nicht weißt.“

„Was weiß ich noch nicht? Ist etwas mit meiner Mutter?“

„Tut mir schrecklich Leid. Vor zwei Jahren hat deine Mutter, als sie den Brief von deinem Kompaniechef gelesen hat, einen Schlaganfall erlitten. Eine Woche später ist sie gestorben“, erklärte Marie-Rose und fuhr sich mit dem Handrücken über ihre nassen Augen.

„Mein Gott. Bleibt mir denn nichts erspart!“, stöhnte ich und vergrub meinen Kopf in beide Hände.

Teilnahmsvoll strich Marie-Rose mir über das Haar und küsste mich auf die Stirn.

„Gehe jetzt nach oben und lege dich ins Bett. Ich schlafe hier auf dem Sofa“, sagte sie mitfühlend. „Morgen reden wir weiter. Dann lernst du auch meinen Freund Johny kennen.“

„Absolut kein Interesse!“, murrte ich und ging hinauf ins Schlafzimmer.

Am andern Morgen kam ich, unausgeschlafen und mit mürrischem Gesicht, schon früh die Treppe herunter in die Küche. Marie-Rose war eben dabei das Frühstück zu richten.

„Hast du dich noch nicht anders entschieden?“, fragte ich sofort anstatt einer Begrüßung. „Willst du immer noch die Scheidung?“

„Weißt du eine bessere Lösung? Ich nicht!“, entgegnete sie.

„Was hab ich denn falsch gemacht, dass du mich verlassen willst?“, bedrängte ich sie.

„Nichts hast du falsch gemacht! Aber ich fühle mich schuldig, denn ich bekomme ein Kind von einem anderen Mann.“

„Ich kenne doch die Umstände, die dazu geführt haben, dass es so gekommen ist. Deshalb stört es mich auch nicht, dass ich nicht der Vater des Kindes bin“, sagte ich versöhnlich.

„Aber was glaubst du, wie die Leute darüber reden?“

„Lass sie sich doch die Mäuler zerreißen. Alle wissen, dass ich vor zwei Jahren für tot erklärt worden war und du dadurch das Recht hattest einen Freund zu haben. Aber jetzt können alle sehen, dass ich nicht tot bin, dass ich lebe, dass ich zurückgekommen bin und wieder mit dir und Tony zusammen bin. Marie-Rose, überleg doch und gib uns eine Chance! Ich bitte dich darum!“

„Lass mir Zeit“, schluchzte sie. „Ich kann das nicht allein entscheiden!“

„Er wird darüber hinweg kommen. Er wird eine andere Frau kennenlernen, sie heiraten und mit ihr Kinder haben“, versuchte ich sie zu trösten.

Nach dem Frühstück bat ich meine Frau um etwas Geld.

„Als erstes muss ich zum Frisör“, sagte ich. „Dann zur Gemeindeverwaltung, damit meine Papiere umgeschrieben und wieder in Ordnung gebracht werden. Anschließend gehe ich zu der Firma, um mich zurückzumelden.“

„Emil. Spar dir diesen Weg“, sagte Marie-Rose. „Die Firma gibt es nicht mehr. Die Gestapo hat deinen Chef, der Jude war, verhaftet und abtransportiert. Er ist bis jetzt nicht zurückgekehrt. Es muss also angenommen werden, dass er in einem Konzentrationslager vergast wurde.“

Eine Stunde später trat ich, glatt rasiert und das Haar kurz geschnitten, aus dem kleinen Frisörladen. Doch die Scheidung, die Marie-Rose mir völlig unverhofft angeboten hatte, machte mir schwer zu schaffen und war ständig in meinen Gedanken. Natürlich war mir bewusst, dass wir beide erst gerade zwanzig Jahre alt waren, als wir geheiratet hatten - heiraten mussten - weil Tony bereits unterwegs war. Aber unsere Ehe war glücklich und harmonisch, obschon ich mehr als die Hälfte der Zeit als Zwangseingezogener von zu Hause fort war. Dass mein Kompaniechef, dieser Oberleutnant Gerd Neunheuser, meiner Frau Marie-Rose geschrieben hat, ich sei gefallen, ohne jedoch dafür Beweise zu haben, fand ich unverzeihlich, direkt skandalös. Besonders jetzt, nachdem ich wusste, wie sich das Leben meiner Frau daraufhin verändert hatte.

Aber deswegen eine Scheidung? Das hätte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen können!

Während mir diese wirren Gedanken durch den Kopf gingen, stand ich bereits in der Eingangshalle des Rathauses.

Als der betagte Gemeindesekretär meine Identitätspapiere umschrieb und wieder in Ordnung brachte, fiel mein Blick auf ein Plakat, das neben dem Schalter angebracht war.

Auf diesem Aushang wurde amtlich bekannt gegeben, dass die aus dem Londoner Exil zurückgekehrte Regierung eine luxemburgische Armee gegründet habe, in der alle männlichen Einwohner von neunzehn bis fünfundzwanzig Jahren dienstverpflichtet waren.

Zweimal las ich das Gedruckte.

„Gilt das auch für diejenigen, die bereits in der Wehrmacht dienen mussten?“, fragte ich.

„Für alle!“, antwortete der Beamte. „Die amtliche Einberufung erfolgt individuell und gilt für jeden!“

*

Bereits ein Jahr vorher, am 14. Juni 1944, als die Nazis noch das Geschehen in Luxemburg diktierten, hatte die großherzogliche Regierung in ihrem Londoner Exil die Gründung einer eigenständigen Armee beschlossen. Im Sommer 1945, genau ein Jahr später - Deutschland hatte erst zwei Monate vorher bedingungslos kapituliert - wurden die ersten Einberufenen für den zwölfmonatigen obligatorischen Militärdienst in die Standorte Düdelingen und Walferdingen beordert.

Jedes der beiden Bataillone mit je 43 Offizieren, 136 Unteroffizieren sowie 830 Korporälen und Soldaten hatte ein Total von 1.009 Mann und umfasste 6 Kompanien. Die alten wieder aufgepäppelten Uniformen, ebenso die Gewehre und Maschinenpistolen, entstammten den Asservatenkammern der englischen Armee. Auch die Lastwagen, die den Krieg überstanden hatten, waren - farblich frisch gespritzt - den Briten abgekauft worden.

Der Verdienst eines Soldaten 2. Klasse betrug 7.- Franken (umgerechnet 0,17 Euro), eines Soldaten 1. Klasse 9.- Franken (0,22 Euro) und eines Korporals 14.- Franken (0,35 Euro) pro Tag. Verheiratete und Familienväter erhielten eine Gehaltsaufwertung. Die Bezüge der Offiziere entsprachen denen eines Staatsbeamten.

Als Abiturient absolvierte ich einen mehrwöchigen Offizierslehrgang an einer französischen Militärakademie. Anschließend wurde ich als Berufsmilitär im Rang eines Leutnants der luxemburgischen Armee zugeteilt.

In der Ungewissheit, wie es mit meiner Ehe weitergehe, fuhr ich weisungsgemäß nach Düdelingen. In den auf dem Fußballplatz des ehemaligen ‘Stade Diddeleng‘ von den Deutschen während der Besatzungszeit errichteten Holzbaracken für russische Kriegsgefangene, erhielten die Rekruten des 2. Bataillons, dem ich als Offizier angehörte, ihre militärische Ausbildung.

*

Inzwischen war es Herbst geworden und die viermonatige Ausbildungszeit war beendet. Aus den Rekruten waren Soldaten geworden, als am nasskalten 11. November 1945 das 2. Bataillon im Echternacher Abteihof vor den Ruinen der von der Wehrmacht gesprengten Basilika mit einer Parade vor Prinzgemahl Félix zur Besetzung deutscher Grenzgebiete in die Eifel verabschiedet wurde.

Standort des 2. Düdelinger Bataillons war die Kreisstadt Bitburg, wo sich auch das Hauptquartier befand. Kleinere Truppenteile waren zur Besetzung des Städtchens Neuerburg sowie der Ortschaften Sinspelt, Dauwelshausen, Mettendorf, Wolsfeld, Oberweis, Echternacherbrück, Bollendorf und Kruchten abkommandiert.

Der Kreis Saarburg zwischen Nittel und Perl entlang der Grenze - mit Ausnahme der Stadt Saarburg - wurde von einem Teil des 1. Walferdinger Bataillons besetzt.

Die hauptsächlichen Aufgaben unserer Truppen waren die militärische Überwachung der deutschen Grenzgebiete, die Festnahme deutscher Parteibonzen, die in der Nazizeit im Großherzogtum ihr verächtliches Unwesen trieben, sowie Suchaktionen nach den rund 10.000 nach Deutschland geflohenen und untergetauchten luxemburgischen Nazikollaborateuren, um sie zur Aburteilung vor luxemburgische Gerichte zu stellen. Auch die Überwachung der für die luxemburgischen Hüttenwerke bestimmten Kohlenzüge, die aus dem Ruhrgebiet ins Großherzogtum fuhren und von der aus Mangel an Heizmaterial frierenden Bevölkerung Ziel illegaler Selbstversorgungsaktionen waren, gehörten zu ihrem Aufgabenbereich.

Trotz des rauen Westwindes, der an diesem Tag über die Südeifel fegte und die Soldaten auf den harten Holzplanken frieren ließ, fuhren die Lastwagen ab Grenzübergang Echternacherbrück mit zurückgeschlagenem Verdeck. Die Mannschaften wollten die Verwüstungen sehen, die amerikanische und britische Flugzeuge und Kanonen auf deutschem Territorium hinterlassen hatten.

Aber erst bei der Einfahrt in die Kreisstadt Bitburg konnten sie das ganze Ausmaß der Zerstörungen ermessen, die alliierte Fliegerverbände an Heiligabend 1944 hinterlassen hatten, als sie innerhalb weniger Minuten 1.150 Bomben über dem Städtchen abwarfen. Mit der Bombardierung von Bitburg sollten die wichtigen Straßenverkehrsverbindungen sowie auch der Eisenbahnknotenpunkt vernichtet werden, um der Wehrmacht den Nachschub von Soldaten und Material an die Ardennenfront der Rundstedt-Offensive zu erschweren.

Die materiellen Verwüstungen und menschlichen Verluste der Zivilbevölkerung im damals nur 7.000 Einwohner zählenden ‘Beburig‘ - wie Bitburg seit Jahrhunderten auf platt heißt - waren verheerend: 85 Prozent des Städtchens lagen in Schutt und Asche.

In deutschen Wehrmachtberichten war Bitburg als ‘tote Stadt‘ bezeichnet worden.

Noch waren die Hauptstraßen nur teilweise geräumt und für Fahrzeuge unbefahrbar. In der Mitte der Fahrbahnen türmten sich die Gestein- und Schuttmassen der zerstörten oder beschädigten Wohn- und Geschäftshäuser bis zur Höhe des ersten Stockwerks. Frauen, Kinder und auch Greise schafften Geröll aus den Gebäuderuinen, reparierten Dächer, und ersetzten zerbrochene Fensterscheiben - oft nur mit Brettern oder Pappe - in Anbetracht des bevorstehenden Winters.

Männer sah man nur wenige. Viele waren gefallen oder befanden sich noch in alliierter Kriegsgefangenschaft.

Kurz vor Mittag fielen auf dem weiten Kasernenhof von Bitburg die Ladeklappen der vollbesetzten Armeelastwagen. Soldaten stiegen ab und bezogen ihre Quartiere, die erst tags zuvor von den französischen Besatzungstruppen geräumt worden waren.

Die im Stil des 20. Jahrhunderts aus hartem Eifeler Quaderstein erbaute mächtige preußische Kaserne am Stadtrand von Bitburg entlang der Straße nach Moetsch, in der Nähe des verwüsteten Bahnhofs, hatte schwere Einschläge abbekommen. Ein Drittel der militärischen Unterkünfte war zerstört. Gegenüber den Gebäuden, in denen sich die Soldaten einrichteten, lag die Küche mit der Kantine. Abseits davon befanden sich die Werkstätten, in denen die Fahrzeuge inklusive der Chenilletten - gepanzerte leichte Kettenfahrzeuge - untergestellt und gewartet wurden. In zwei entfernt liegenden, teilweise intakt gebliebenen Gebäuden waren Zivilisten, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren und nur das nackte Leben hatten retten können, notdürftig untergebracht.

Die geräumigen Mannschaftsschlafräume waren einfach, fast spartanisch, ausgestattet. Entlang einer Seitenwand standen drei Metallbetten - davon zwei übereinander - deren Strohsäcke erst Stunden vorher aufgefüllt worden waren. Gegenüber waren drei Holzspinde aufgestellt, und vor dem Fenster standen ein Tisch mit drei Stühlen. Die Deckenlampe, bestehend aus einer nackten Glühbirne, war das letzte Ausstattungsstück der Unterkunft.

Die Offiziere wohnten außerhalb des riesigen umzäunten Geländes in alleingelegenen kleineren Gebäuden.

Vier Kompanien mit zusammen siebenhundert Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften waren in Bitburg kaserniert.

Für die zweite und fünfte Kompanie mit insgesamt 400 Mann ging die Fahrt weiter nach dem 20 Kilometer entfernten Städtchen Neuerburg, das einst wie Bitburg und weite Teile der Eifel - einem Gebiet etwa der Größe des heutigen Großherzogtums - während siebenhundert Jahren zur Grafschaft und dann zum Herzogtum Luxemburg gehört hatte, bis es 1815 abgetrennt und Rheinpreußen zuerkannt wurde.

Der in diesem Teil der Eifel gesprochene Dialekt ist auch heute noch identisch mit der luxemburgischen Sprache.

Der Militärdienst bestand hauptsächlich aus Exerzieren und Marschieren, sowie der Erlernung des Umgangs mit Handfeuerwaffen.

Fraternisieren mit Deutschen war verboten. Wer sich dennoch mit Frauen einließ, lief Gefahr mit Arrest bestraft zu werden.

Die Abende wurden überwiegend mit Lesen, Kartenspielen und Briefeschreiben verbracht.

So geregelt das Soldatenleben in Bitburg auch war, es hielt mich nicht davon ab immer wieder an mein daheim zurückgelassenes Problem zu denken. In jedem Brief, den ich an Marie-Rose schrieb, bat ich sie inständig von einer Scheidung abzusehen und wiederholte jedesmal mein Versprechen, dass wir beide auch mit dem Kind, das sie von einem anderen Mann erwartete, glücklich würden.

Inzwischen rückte der Zeitpunkt ihrer Niederkunft immer näher.

*

Es war Anfang Januar 1946. Über der Südeifel hatte es während der Nacht kräftig geschneit. Bitburg lag unter einer dichten Schneedecke, als ich in der Offiziersmesse - ein durch seine Architektur auffallendes Patrizierhaus - zusammen mit meinen Offizierskollegen das Frühstück einnahm.

,Weißt du, dass Greiveldinger wieder im Bunker sitzt?‘, hörte ich plötzlich einen Kollegen seinen Tischnachbarn fragen.

,Was hat er denn diesmal ausgefressen?‘, wollte der Kamerad wissen.

,Unsere Militärpolizei hat ihn aufgegriffen, als er heute Nacht aus dem Haus einer alleinstehenden Witwe kam!‘

,Der kann‘s nicht lassen!‘

Im Nu war ich, als der Name Greiveldinger fiel, aufmerksam geworden.

„Greiveldinger?“, fragte ich. „Wie heißt der Greiveldinger mit Vornamen?“

„Johny, so viel ich weiß.“

„Aus Diekirch?“

„Keine Ahnung.“ Dann wandte sich der Gefragte seitwärts. „Weißt du wo der Greiveldinger herkommt?“

„Aus Diekirch“, kam die Antwort.

Sofort kreisten meine Gedanken um das Gespräch, das ich soeben mitangehört hatte. Ob es sich bei dem festgenommenen Johny Greiveldinger tatsächlich um den Freund meiner Frau Marie-Rose handelte, wusste ich nicht und konnte das auch niemanden fragen.

Deshalb nahm ich mir vor Greiveldinger persönlich zu fragen, ob er Marie-Rose kenne.

Zwei Tage danach war Greiveldinger aus der Haft entlassen worden. Ich wartete die erste sich bietende Gelegenheit ab und stellte ihn zur Rede.

„Greiveldinger“, sagte ich, „wie heißen Sie mit Vornamen?“

„Johny, Herr Leutnant“, antwortete er und stellte sich stramm vor mir auf.

„Sind Sie aus Diekirch?“

„Ja, Herr Leutnant.“

„Arbeiten Sie auch dort?“

„Ja, Herr Leutnant.“

„Kennen Sie in Vianden eine Marie-Rose?“, bohrte ich weiter und sah ihm dabei fest in die Augen.

„Ja. Weshalb?“

„Dann wissen Sie auch, dass Ihre Freundin Marie-Rose in den nächsten Tagen ein Kind erwartet - ein Kind von Ihnen?“

Ein nervöses Zucken ging über Greiveldingers Gesicht.

„Was soll diese ganze Fragerei? Was geht Sie mein Privatleben an?“, brauste der Gefragte auf.

„Da irren Sie gewaltig. Das geht mich wohl etwas an, denn Marie-Rose ist meine Frau.“

Erschrocken sah Greiveldinger mich an.

„Sie… ?“

„Sie haben mich schon richtig verstanden! Marie-Rose sagte mir, dass ihr vorhabt zu heiraten.“

„Das hat Marie-Rose gefordert, nachdem sie feststellte, dass sie schwanger war.“

„Damals wollte Marie-Rose eine neue Familie gründen, weil man ihr geschrieben hatte, ich sei an der Front gefallen. Aber ich bin nicht tot, wie Sie feststellen können, sondern wieder daheim!“, sagte ich lauthals und stellte mich breitbeinig vor meinen fast einen Kopf kleineren Nebenbuhler. „Dann hören Sie mir jetzt gut zu was ich Ihnen zu sagen habe: Ab sofort halten Sie sich von meiner Frau fern und verzichten auf eine Heirat mit ihr! Ebenso sehen Sie von einer Anerkennung Ihrer Vaterschaftsrechte ab! Das fordere ich von Ihnen, und zwar schriftlich. Denn ich werde das Kind anerkennen und es unter meinem Namen aufziehen. Und lassen Sie sich nie wieder in meinem Haus oder in der Nähe von Marie-Rose blicken! Haben Sie mich verstanden, Greiveldinger, oder soll ich deutlicher werden?“, sagte ich lautstark.

„Nicht nötig, Herr Leutnant!“

„Heißt das, dass Sie mit meinen Forderungen einverstanden sind?“

„Nichts lieber als das!“, gab er kleinlaut zu und atmete erleichtert auf.

„Dann gehen Sie jetzt in die Kantine und rufen Marie-Rose an. Sagen Sie ihr was wir soeben abgemacht haben und bestätigen Sie ihr das auch schriftlich. Aber sofort!“

Zwei Tage später ging ich in das Kompaniebüro und beantragte einen dreitägigen Sonderurlaub, der jedem Militaristen zustand, wenn seine Frau unmittelbar vor der Niederkunft war.

Bereits am andern Morgen bestieg ich einen Armeelastwagen, der täglich zwischen Bitburg und Luxemburg pendelte, und mich bis zur Heilig-Geist-Kaserne mitnahm. Noch rechtzeitig erreichte ich den letzten Vormittagszug nach Diekirch, wo ich die Schmalspurbahn ‘Benni‘ nach Vianden bestieg. Ich brannte darauf Marie-Rose zu berichten, was ich über ihren Freund Greiveldinger erfahren hatte.

Auch diesmal war es Tony, der nach meinem Klingeln die verschlossene Haustür öffnete.

„Hei Tony“, grüßte ich meinen Sohn, nahm ihn auf den Arm und herzte ihn väterlich.

„Papa! Ich habe heute eine kleine Schwester bekommen“, sagte Tony stolz.

„Eine Schwester? Das ist aber schön für dich“, stammelte ich. „Wo sind denn deine Mama und dein Schwesterchen?“

„Im Bett“, antwortete er, riss sich von mir los und rannte die Treppe hoch. „Mama, Mama“, rief er „Papa ist da!“

Sofort eilte ich zu meiner Frau ins Schlafzimmer.

„Hei Marie-Rose“, grüßte ich und küsste sie auf die Stirn.

Neben ihr, in dem Bettchen, in dem bereits Tony großgezogen worden war, erblickte ich die neue Erdenbürgerin.

„Emil, danke, dass du gekommen bist!“, erwiderte die junge Mutter.

„Leider zu spät. Eigentlich wollte ich bei der Geburt dabei sein“, sagte ich und nahm sie bei der Hand. „Wie geht es dir?“

„Ich bin heilfroh, dass alles gut vorüber ist.“

„Tony sagte mir, dass es ein Mädchen ist“. Dann neigte ich mich über das unter einem weißen Daunenkissen liegende Baby. „Ist alles in Ordnung mit dem Kind?“, fragte ich.

„Bestens, hat die Hebamme gesagt.“

„Wann war die Geburt?“

„Die Wehen haben gesternabend gegen acht eingesetzt. Daraufhin habe ich - wie es vereinbart war - meine Nachbarin informiert. Sie kam sofort und hat die Hebamme gerufen. Gegen drei Uhr in der Nacht war das Kind da.“

Während Tony das Schlafzimmer verließ und die Treppe hinab zur Küche hopste, zog ich einen Stuhl näher an das Bett heran.

Dann sagte ich: „Ich habe Johny Greiveldinger kennengelernt und ihn zur Rede gestellt.“

„Wo hast du ihn getroffen?“

„In Bitburg, in der Kaserne. Hat er dich angerufen?“

„Nein! Ich habe seit fünf Monaten nichts von ihm gehört!“

„Hat er dir auch nicht geschrieben?“

„Bis jetzt nicht.“

„Um wieviel Uhr kommt der Briefträger?“

„Der ist längst vorbei.“

„Dann sehe ich nach“, sagte ich und ging hinaus.

Doch der Briefkasten war leer.

Danach erzählte ich Marie-Rose, was ich beim Frühstück erfahren hatte, dass Greiveldinger in seiner Kompanie als Frauenheld und Schürzenjäger bekannt sei und schon mehrmals wegen Missachtung des Fraternisierungsverbotes mit Arrest bestraft worden war. So auch dieser Tage, als er nach Mitternacht beim Verlassen eines Hauses von einer Militärpolizeipatrouille aufgegriffen worden war.

„Nachdem er wieder auf freiem Fuß war, habe ich ihn aufgesucht“, erklärte ich. „Ich sagte ihm unmissverständlich, sich nie mehr in deiner Nähe zu zeigen und vor allem auf seine Vaterschaft zu verzichten, da ich das Kind anerkennen und es wie mein eigenes aufziehen werde.“

„Wie hat er darauf reagiert?“

„Er sagte ‘Nichts lieber als das!‘, und schaute mich dabei entspannt lächelnd an, so als sei er mir dafür dankbar.“

Ich merkte, dass Marie-Rose aschfahl geworden war. Sie atmete schwer und hatte Tränen in den Augen.

„Hat er sonst nichts gesagt?“, fragte sie.

„Nein. Das war seine ganze Reaktion! Ich hatte den Eindruck, dass er sich irgendwie erlöst, sogar befreit, vorgekommen ist. Deshalb nehme ich auch an, dass er sich nie wieder bei dir blicken läßt.“

Ein Schluchzen entrann Marie-Roses Kehle.

„Greiveldinger hat mir versprochen dir unsere getroffene Abmachung telefonisch und auch brieflich zu bestätigen“, fuhr ich fort. „Wenn ich nach drei Tagen zurückfahre und ist bis dahin noch kein Schreiben angekommen, werde ich mir diesen Kerl nochmals vornehmen und ihn sehr deutlich an sein gegebenes Versprechen erinnern!“, regte ich mich auf. „Jedenfalls sage ich dir, sei froh, dass du ihn los bist! Denn Greiveldinger hat eingesehen, dass die Situation, die durch meine Wiederkehr entstanden ist, mehr als verwirrend ist und für ihn nur zu Komplikationen führen würde. Aber du und ich, wir beide, werden die Kleine aufziehen und liebhaben. An nichts soll es ihr fehlen, so lange ich lebe! Das verspreche ich dir!“

Meine Frau hatte sich schnell von den Strapazen der Geburt erholt. Das Kind wurde auf den Namen Karin getauft und als Karin Perrard ins Geburtenregister der Gemeinde eingetragen.

Tags darauf fuhr ich zurück nach Bitburg und suchte umgehend Greiveldinger auf.

„Greiveldinger!“, fuhr ich ihn grob an. „Sie hatten mir versprochen meine Frau anzurufen und ihr außerdem schriftlich zu bestätigen, was Sie mir zugesagt hatten. Aber nichts von dem ist bisher geschehen!“

„Ich weiß“, gestand er. „Anrufen konnte ich nicht, weil ich die Telefonnummer vergessen habe.“

„Und weshalb haben Sie auch nicht geschrieben?“

„Ich habe es versucht, es jedoch nicht aufs Blatt gekriegt“, entgegnete er kleinlaut.

„Heißt das: Sie haben es nicht fertiggebracht die richtigen Worte auf das Papier zu bringen? Dann bereite ich Ihnen den Brief vor und Sie müssen ihn nur abschreiben und unterzeichnen. Aber ich warne Sie: versuchen Sie bloß keine faulen Tricks. Sonst mache ich Sie fertig!“, drohte ich und hielt ihm beide Fäuste vor das Gesicht.

Tags darauf setzte Greiveldinger seinen Namen unter das Schreiben, das ich sorgfältig für ihn vorbereitet hatte. Damit verzichtete er auf die Anerkennung von Karin als seine Tochter und machte auch das Heiratsversprechen, das er Marie-Rose gegeben hatte, rückgängig.

„Und jetzt schreiben Sie das Ganze nochmals Wort für Wort ab, damit ich eine Abschrift habe!“, forderte ich von ihm.

„Weshalb denn das? Trauen Sie mir nicht?“, fragte er.

„Ihnen traue ich überhaupt nicht!“, entgegnete ich.

Gefragt, wie es Marie-Rose und auch dem Kind gehe, hatte Greiveldinger mit keinem Wort.

*

Im Frühsommer 1946 wurde das bis dahin geltende Fraternisierungsverbot für die in Deutschland stationierten luxemburgischen Truppen aufgehoben. Damit begann die Blütezeit des Schmuggels und Tauschhandels.

Es waren vor allem Dekorations- und Kunstgegenstände aus Familienbesitz, die der Vernichtung durch amerikanische und britische Bomberverbände entgangen waren, die den Soldaten zum Tausch angeboten wurden. So wechselten alte Silberbestecke und kostbares Porzellan, Uhren, Bücher, Bilder und Drucke, Statuen aus Holz, Stein und Gips, ihre Besitzer gegen ein paar Schachteln Zigaretten, ein Päckchen Kaffee, Dosenfleisch, Hülsenfrüchte, Schokolade - alles Sachen, die es im Großherzogtum schon wieder frei zu kaufen gab, an denen in Deutschland aber noch Mangel war.

Was die Armeeangehörigen nicht in ihren Spinden vorrätig hatten, brachten sie aus dem nächsten Heimaturlaub mit.

Schnell hatten sich viele Uniformierte auf die neue Situation eingestellt. Vor allem den Lastwagenfahrern, die regelmäßig zwischen der Eifel und Luxemburg pendelten um Soldaten, Lebensmittel und Post zu transportieren, gelang es immer wieder zum Tausch gefragte Naturalien nach Deutschland einzuführen, um so an dem lukrativen Geschäft teilzunehmen.

Langsam lockerte sich die bis dahin angespannte Lage zwischen Militär und Einwohnerschaft. Vereinzelt entstanden zwischenmenschliche Beziehungen und sogar Freundschaften, die nicht nur auf Schmuggel und Tausch beruhten.

Trotzdem mussten nach wie vor alle männlichen Einwohner durch Lüften ihrer Kopfbedeckung die gehisste luxemburgische Fahne grüßen.

Obschon die Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten bei weitem noch nicht abgeschlossen waren, hatten bereits einzelne Geschäfte mit zum Leben notwendigen Konsumwaren neu eröffnet. Auch Textilien, meist noch von minderwertiger Qualität, wurden angeboten, allerdings zu Preisen, die für viele Einwohner, die ihr Hab und Gut verloren hatten, nicht oder kaum bezahlbar waren.

Kein Wunder, dass Frauen jeden Alters bei Militaristen ihre Dienste für Wasch- und Flickarbeiten - zur damaligen Zeit selbstverständlich per Hand gemacht - für ein paar Reichsmark, Kaffee oder Zigaretten anboten.

Langsam aber unaufhaltsam erholten sich Bitburg und die Umgebung von den Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges.

Im Sommer 1946 war das erste obligatorische Dienstjahr der neugegründeten Armee vorüber. Freudestrahlend wurden die Koffer zur Heimfahrt gepackt. Nur die Freiwilligen, die sich für eine längere Dienstzeit verpflichtet hatten, blieben zurück. Unter ihnen waren auch die Berufsoffiziere, zu denen ich gehörte.

Noch am selben Tag zogen die neuen Jahrgänge in die freigewordenen Standorte von Bitburg, Neuerburg, Sinspelt, Bollendorf, Dauwelshausen, Mettendorf, Wolsfeld, Oberweis, Echternacherbrück und Kruchten, sowie Perl und Nittel ein.

*

Zwei Jahre gingen vorbei. Es war ein trüber und nasskalter Tag im Februar 1948. Im Ösling lag der Schnee knöchelhoch. Der Wind peitschte die tief hängenden Wolken vor sich hin. Wer nicht unbedingt nach draußen musste, blieb zu Hause. So auch in Diekirch, wo an diesem Vormittag nur wenige Menschen die Straßen belebten.

Im Büro einer Baumaterialhandlung, seinem neuen Arbeitsplatz, saß Johny Greiveldinger an einem geräumigen Schreibtisch vor einem aufgeschlagenen Kontenbuch, in das er als zuständiger Buchhalter täglich die ein- und ausgehenden Barbeträge und Überweisungen fein säuberlich eintrug.

Da klopfte es an der Tür. Herein trat ein gutgekleideter Herr mittleren Alters.

„Steines… Pierre Steines“, stellte sich der Fremde vor. „Ich bin staatlich geprüfter und vereidigter Finanzexperte“, sagte er und legte seinen Dienstausweis vor. „Ich komme im Auftrag Ihres Arbeitgebers zur Kontrolle der Kontenbücher.“