7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

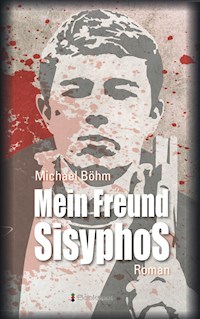

- Herausgeber: Bookspot Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

»Ohne Namen, als ein Niemand Namenlos, bin ich der verborgene Gast bei Pia. Bei ihr suche ich Nähe und Wärme, die ich nur hier finden kann. Sonst überall ist mir kalt. In hellen Momenten weiß ich glasklar, dass ich an einem Scheideweg angelangt bin.« Es soll sein Opus magnum werden. Hier, bei Pia, hat er endlich die Ruhe und die Zeit dafür. Bilder seines Lebens ziehen an ihm vorbei, Bilder der Frauen, die er liebte und verlor. Bilder, die nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Doch nicht nur der verborgene Gast sinnt seinem Leben nach. Auch Kriminalhauptkommissar Roth begibt sich auf die Suche, die Suche nach einem Mörder. Und alles beginnt mit einer Toten im Schnee … Mit scharfem Blick und feiner Feder ergründet der Meister des subtilen Kriminalromans die Abgründe des Menschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

EDITION 211

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.

Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.

Copyright © 2022 bei Edition 211, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH

1. Auflage

Lektorat: Johanna Gerhard

Korrektorat: Andreas März

Satz/Layout: Martina Stolzmann

Covergestaltung: Martina Stolzmann

Titelmotiv: © Pixabay

E-Book: Jara Dressler

ISBN 978-3-95669-169-0

www.bookspot.de

Nicht glatt ist der Weg

Von der Erde zu den Sternen.

Seneca

Und vergib uns unsere Schuld,

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung

Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Vater Unser

Er fürchtet alles,

weil er nichts vergessen kann.

Elias Canetti

Für meine Lieben.

Wie immer.

Prolog

Im Laufe der späteren Nachforschungen der zuständigen Kriminalinspektion stellte sich heraus, dass die Frau auf dem Balkon über dem Fluss als Erste den im Wasser schwimmenden Körper gesehen, ihn jedoch für ein dunkles Holz gehalten hatte. Der Tote war von der Strömung unter der Christophorus-Brücke und der Huber-Brücke hindurchgetragen worden. Erst auf Höhe des ehemaligen Holzplatzes der früheren Papierfabrik, noch vor der Eisenbahnbrücke, trieb er bedingt durch Geschwindigkeit und Gewicht an das Ufer und blieb an den kantigen Steinen hängen. Dort wurde er von der Huber-Brücke aus gesehen. Nur einer der zahlreichen Passanten, die sich wie von einem Magneten angezogen am Geländer der Brücke sammelten, wählte den Notruf und schilderte, welches Bild er in einem Abstand von vielleicht dreißig Metern vor Augen hatte.

Etwa zur selben Zeit, als der Notruf abgesetzt wurde, befand sich Kriminalhauptkommissar Roth auf seiner morgendlichen Joggingrunde. Er war vor die Tür seiner Pension am Fuße des Karlsbergs getreten, in der er seit zwei Tagen ein Zimmer hatte, hatte einen kurzen Blick zum Himmel geworfen und war losgelaufen.

Sein Weg führte ihn am Mühlbach und dem Bahndamm entlang zum Fluss und auf dessen anderer Seite zurück. Nach etwa der Hälfte seiner Strecke erreichte er die Fußgängerbrücke, die im Schatten der hohen Eisenbahnbrücke über den Fluss führte. Als er am Gelände der Feuerwehr vorbeilief, schaute er verwundert zum Andrang auf der Uferstraße. Noch weiter vorne sah er eine Gruppe Feuerwehrleute auf den Steinen im Wasser herumsteigen.

Mit langen Schritten ging er unter der Brücke hindurch, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hörte die Bahn über sich fahren, den Fluss neben sich rauschen.

Nachdem Roth aus dem Zwielicht der Unterführung trat und der Weg zur Straße wurde, verweigerte ein Polizist ihm vor einem rotweißen Band den Weiterweg. Roth teilte dem uniformierten Kollegen in seiner ihm eigenen ruhigen Liebenswürdigkeit mit, wer er war. Doch der Gegenüber lächelte zurück, schaute demonstrativ auf Roths durchschwitztes T-Shirt und in sein feuchtes Gesicht, und schüttelte den Kopf. Dann zeigte er mit einer weiten Armbewegung auf die anderen Menschen, die am Geländer zum Fluss hin standen und zum Ufer schauten, wo mehrere Helfer der Feuerwehr über die Steine balancierten. Auf der Straße standen ein Feuerwehrauto sowie ein Krankenwagen. Weiter vermochte Roth nicht zu sehen.

Während er die gesamte Szene erfasste, nestelte er seinen Brustbeutel hervor, was bei seiner verschwitzten Haut nicht ganz leicht war, holte mit spitzen Fingern seinen Dienstausweis hervor und reichte ihn dem Polizisten. Mit leisem Grinsen bekam er ihn nach einem schnellen Blick darauf zurück und Roth durfte gebückt unter dem Band hindurch.

Vielleicht zehn Schritte vor dem Wagen der Feuerwehr blieb er stehen, stützte sich mit den Händen gegen das Holzgeländer. Von hier konnte er leicht die schwierige Aktion beobachten, einen Körper über das steile Ufer hinauf zur Straße zu bringen. Irgendwo hinter ihm sagte jemand halblaut »Wasserleiche«; er drehte sich nicht zu der Stimme um.

Von einem Baum auf der anderen Flussseite flogen vier Tauben heran und landeten auf den Steinen oberhalb des dunklen Wassers. Das Quartett erschreckte Roth nicht, schickte ihm aber ein beklommenes Gefühl zusammen mit der Frage, ob das ein Mirakel war, erinnerte es ihn doch an die alte Geschichte, in der vier Tauben als Todesboten eine Rolle spielen.

Sein Blick ging zurück zu dem Toten und für einen winzigen Moment sah er das bleiche Gesicht, erkannte es sofort und wusste, dass die Tauben tatsächlich Todesboten waren. Seine Augen suchten auf den Steinen nach den Tieren; sie waren nicht mehr da. Beinahe zweifelte er daran, ob er sie überhaupt gesehen hatte.

1

Der verborgene Gast – Der blaue Sonnenhut

Ohne Namen, als ein Niemand Namenlos, bin ich der verborgene Gast bei Pia. Bei ihr suche ich Nähe und Wärme, die ich nur hier finden kann. Sonst überall ist mir kalt. In hellen Momenten weiß ich glasklar, dass ich an einem Scheideweg angelangt bin. Wieder einmal stehe ich am Küchenfenster, eine Tasse kalten Kaffee in der Hand, sehe über den Garten zum Tor.

Wie lange stehe ich schon hier?

Nur einen Wimpernschlag kurz erkenne ich den blauen Sonnenhut, der mir verrät, wer da im Schatten der Bäume unsichtbar, unerkannt bleiben will. Was macht der da und wer ist das? Clara hat in ihrer Mail von einem Mann geschrieben, der sich nach mir erkundigt hat und den sie für einen Polizisten hält. Ist der Mann mit dem blauen Sonnenhut womöglich dieser Polizist?

War es gestern oder am Tag zuvor, ich bin mir nicht sicher, als der Mann vorne am Tor stand und zum Haus herschaute? Als Pia mit ihrem roten Mini ins Bild kam und vor dem Tor anhielt? Sie stieg aus, sprach mit dem Unbekannten. Mir kam es so vor, als unterhielten sie sich ganz ungezwungen. Als Pia das Tor aufmachte, verschwand der Fremde nach rechts hinter der Hecke und damit aus meinem Sichtbereich.

Ich freue mich auf Pia. Mit Leichtigkeit, einer warmen Zärtlichkeit wird sie mich aus dem dunklen Loch holen, mich zu sich in die reine Helligkeit heben.

Wo bleibt sie nur?

Da kommt mir der unbekannte Friedhof in den Sinn, von dem ich heute Mittag in der Hängematte geträumt habe. Was will der Traum mir sagen? Der sandige Hügel neben dem offenen Grab? Bin ich die von mir geschaffene Filmfigur, die der eigenen Beerdigung zuschaut? Ich habe sie in meinem Drehbuch auf einer südlichen Insel von einem Felsen stürzen lassen. Oder, und dieser Gedanke berührt mich auch nicht stärker, ist das ein für mich geschaufeltes Grab?

In der Luft um mich herum schwebt dunkle Materie, schwarz wie Sepiatinte. Wie in einem Film von Felix-Rainer wird das Bild vom offenen Grab überblendet, verschwindet langsam und das liebevoll herzliche Gesicht Pias tritt in den Vordergrund. Meine Beklemmung löst sich. Bonjour tristesse. Ich suhle mich in Melancholie.

Höre ich gerade die Haustür knarren?

2

Der verborgene Gast – Theseus

In der Küche trinke ich einen Tee und esse ein Müsli. Beides im Stehen, denn es kribbelt mir überall, ich bin hochgradig nervös. Ich habe bereits zwei Stunden geschrieben. Bevor ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, hatte ich nach dem Wetter gesehen. Da hatte die Sonne begonnen, blutrot ihren Weg über den Himmel zu ziehen. Da war es mir noch gut gegangen, war innerlich ausgeglichen gewesen, hatte sogar Optimismus gespürt, ansonsten hätte ich gar nicht schreiben können.

Von der Küche steige ich wieder nach oben, gehe in den Raum unter dem Dach, den ich mein Studio nenne. Am Schreibtisch vorbei drücke ich mich zum Fenster, um es zu öffnen, solange es draußen noch frisch ist. Dann lege ich mich in die Hängematte, mit Blick zur Tür.

Statt in der Horizontalen langsam zur Ruhe zu kommen, lausche ich nach draußen. Auf der Straße knattert ein Moped vorbei. Als der Lärm nachlässt, schwillt das Brummen eines Flugzeugs an und allmählich wieder ab. Mein imaginärer Blick folgt dem großen Vogel auf seiner Schleife beim Landeanflug auf den Flughafen. Ich weiß, dass die Maschine durch die Bäume nicht zu sehen ist. Dann höre ich die Stille, in die nach einer Weile die Kirchenglocken hineinklingen.

Ich bringe nicht die Energie auf, mich zu erheben, um das Fenster zu schließen.

Mit der Hand streiche ich mir durch den noch ungewohnten Bart. Sehe ich mich im Spiegel, muss ich zugeben, er steht mir. Sagt auch Pia.

Mit der Korkkappe, die ich vor einigen Jahren aus Andalusien mitgebracht habe, auf meinen inzwischen längeren Haaren, kann ich auch das Haus verlassen. So verändert wird mich niemand erkennen, nehme ich zumindest an.

Ich bin zu Pia gekommen, um bei ihr in Klausur meine Theseus-Erzählung, mein wohl wichtigstes Manuskript, mein Opus Magnum, endlich in Ruhe fertig zu schreiben. Darum, aus diesem Grunde, bin ich seit x Tagen – wie lange eigentlich? – freiwillig mein eigener Gefangener, was eine falsche Vokabel ist. Besser klingt in meinen Ohren Pias verborgener Gast. Ich bilde mir tatsächlich ein, jederzeit gehen zu können, wann immer es mir beliebt. Aber ich weiß zu gut, dass ich kaum die Kraft haben würde, Pia zu verlassen. Ich fühle, dass das Ganze eine Lüge ist. Bin ich nicht vielmehr zu Pia geflüchtet? Aus welchem Grund? Was soll diese blöde Frage? Aus Feigheit, sogar aus Angst, was sonst? Mit dem schwebenden Duft von Pia um mich herum ist es leicht, Depression und die in der Tiefe lauernde Aggression unter Kontrolle zu halten, sie so weit zu bändigen, dass sie mich kaum stören.

Tatsächlich schaukle ich inzwischen in meiner Hängematte in diesem wohligen Zustand, der noch nicht Schlaf und nicht mehr Wachsein ist. Und dieser leise Wind der Wachträume bringt ein Gesicht mit, an das ich schon länger nicht mehr gedacht habe.

Mona.

Da pocht wieder der Gedanke – oder ist es das Gewissen? – einem Mantra gleich in meinem Kopf: Ich bringe dich um, Mona.

Doch habe ich das tatsächlich getan? Meine Schuld an deinem Tod, Mona, ist nur eine mutmaßliche Schuld.

Ich sehe mich an deinem Grab stehen, Mona, todunglücklich, mit hängendem Kopf. Damit habe ich das Versprechen eingelöst, das ich mir gegeben habe, nämlich dich am Tag vor dem Heiligen Abend, deinem Todestag, zu besuchen. Ein Hauch von Frühling schwebt in der Luft. Ein Jahr zuvor war diese gleiche Landschaft tief verschneit. Heute glänzt nur noch hoch droben in den Bergen der Schnee.

Plötzlich spüre ich, wie mir eisig kalt wird, innen. Ich vermag mich nicht mehr gegen die Gewissheit aufzulehnen, dass das, was da zwischen uns war, vielleicht doch eine Liebe war, eine besondere Art von Liebe. Du warst meine anima candida, Mona. Und es ist mir schließlich unerträglich geworden, mit einer reinen Seele zusammen zu sein. Meine Seele hat dunkle Flecken, weißt du? Ich kann mit Gefühlen nicht umgehen, habe es nicht gelernt. Meine Gefühlswelt ist eine karge Wüste.

Mit dem Widerspruch, mich als Mörder zu empfinden und gleichzeitig daran zu zweifeln, habe ich mich abgefunden. Diese Abwehr von möglicher Schuld ist mir nicht neu, bin ich doch ein gebranntes Kind. Bei dir, Mona, ist es so, dass ich keine Erinnerung habe, keine Bilder abrufen kann, die mir bestätigen, dass ich es war, der dich als Tote in den Schnee vor die Kapelle Lamm Gottes gesetzt hat.

Immer wieder habe ich unsere Liaison durchdacht, nacherlebt, jeden Augenblick, jede unserer Begegnungen, Schritt für Schritt, jede Zärtlichkeit, mein inneres Chaos und die im Wind der Erinnerung flatternden Gedanken. Jedes Mal das gleiche Resultat: Da ist nichts. Wirklich nichts, was zu meinem Sündenregister addiert werden müsste.

In Polling, wo ich eine wirklich schöne, gemütliche Wohnung habe, nur ein paar Schritte weg vom Kloster, eine Auswahl an Spazierwegen vor der Tür, wurde mir zusehends mulmig. Meine diffusen Hirngespinste steigerten sich zu wirren Trugbildern, wurden immer exaltierter. Schon sah ich mich im Fadenkreuz der Kriminalpolizei, saß in meiner überreizten Einbildung schon im Verhör. Was sollte ich sagen? Gestehen? Was gestehen?

Ich war dabei, mich selbst weichzukochen.

Die Lösung des Dilemmas? Ich musste weg, ganz schnell. Und das tat ich über Nacht. Wohin? Keine Frage für mich, ich fuhr dorthin, wo ich ohnehin zu gern ständig wäre: zu Pia. Ich suchte Ruhe zum Schreiben, oben im Studio unter dem Dach, nannte ich meiner Gastgeberin als Grund. Die Wahrheit wollte, konnte ich ihr nicht sagen. Hatte ich Pia doch mit Mona betrogen. Das ist doch so, oder?

Pia nahm mich mit offenen Armen auf. Unsere Liebe blühte auf, ein wahrer Frühling der Gefühle. Mit jeder zärtlichen Geste fanden wir unsere geheimen Zeichen wieder, diese Chiffren der gegenseitigen Sehnsucht, tauchte die verkümmerte Symbolik aus dem Vergessen zurück in die Gegenwart.

Ich musste mich nicht mehr in meine Träume zu Pia flüchten, die emotionale Leere mit den Bildern der Erinnerungen zu füttern versuchen. Alle anderen Träume wurden blutleer, vertrockneten, kamen mir zusehends abhanden.

Pia fühle ich mich inzwischen wieder so nahe, dass ich es wage, ihr nach einem harten Tag mit vergeblichem Ringen um gute Sätze vorzujammern, wie schwer ich mich immer wieder tue, die Sätze, die im Kopf so gut klingen, in gleicher Tonart auf das Papier zu bringen. Sie streicht mir über die Haare, sagt: »Schreibe deine innere Wahrheit, du kannst das, mein Lieber, und ich werde dich in meinen Armen mit dem Paradies auf Erden belohnen.«

Ach, was habe ich von dem lachend vorgebrachten Versprechen, wenn ich nur schwerfällig mit meiner Arbeit vorankomme, kaum am schwierigen Theseus, sondern mehr an meinem spontanen Tagebuch schreibe?

Ich schlage die Augen auf, liege in der Hängematte. Ist die Spinne, die sich vor mir am seidenen Faden abseilt, Einbildung oder Wirklichkeit?

Da höre ich im Haus eine Tür gehen. Pia? Oder Helene? Helene, die mir Bruschetta versprochen hat zum Mittag.

Meine Fantasie gaukelt mir vor, Pia käme herein, ein orangefarbenes Tuch im brünetten Haar. Meine Augen nicht von der Spinne lassend, fühle ich mich im Netz meiner Hängematte eingesponnen, in einer unwirklichen Zeitblase gefangen.

Pia, erlöse mich! Du, meine erste, meine einzige, meine große Liebe!

3

Der verborgene Gast – Mona

Wie ging es mir schlecht, damals, nach deinem Tod, der für mich so unbegreiflich war, Mona. Total durcheinander stand ich nicht nur einmal neben mir, ich vervielfältigte mich in meiner zügellosen Hysterie. Ich wusste nicht mehr, ob das, was ich wahrnahm, dachte oder mir vorstellte, überhaupt real, oder doch eher das wirre Spiegelbild meines völlig durcheinandergeratenen Geistes war.

Mit einem leichten Schwindelgefühl fing es jedes Mal an, dachte ich an dich. Zunächst nahm ich das nicht richtig wahr, danach nicht richtig ernst. Heimtückisch leise griff diese Verwirrung auf Samtpfötchen an. Ich hatte Angst, diese Unordnung im Kopf könnte so stark werden, dass sie mich plötzlich über die Grenze der Vernunft schieben würde.

Ich musste durchatmen, ruhiger werden, Struktur in mein wirres Gestammel bringen; ich merkte es.

Als Schriftsteller habe ich einen Bekanntheitsgrad, der es mir erlaubt, von meinem Schreiben gut zu leben, und der mir Gelegenheit gibt, immer wieder kreuz und quer durch unser Land zu reisen, um ein neues Buch dem Publikum vorzustellen. Das ist für mich eine willkommene Möglichkeit, mit meinen Lesern in Kontakt zu treten. Und so habe ich dich, Mona, kennengelernt.

Der Verlag brachte meinen ersten Roman in einer neuen, überarbeiteten Auflage heraus und damit war ich auf Lesereise.

Ach, Mona, ich sehe dich auf einmal vor mir, so lebendig, als könnte ich dich mit meinen Händen greifen.

Mona, du bist mir vor allem durch die Modulation und die Klangfarbe deiner Stimme aufgefallen, als du nach der Lesung die intelligentesten Fragen gestellt hast. Im Vorraum bleiben wir stehen und unterhalten uns – du tust mir flüsternd kund, alle meine Bücher gelesen zu haben –, bis der Veranstalter drängt, mit dem noch ein Beisammensein vereinbart ist. Spontan lade ich dich ein, mitzukommen. Noch an diesem Abend erfahre ich, du bist Studienrätin am örtlichen Gymnasium. In der kleinen Gruppe am Tisch ist es nicht möglich, mit dir weiter über mein Schreiben zu sprechen. Später in der Nacht begleitete ich dich bis zu deinem Haus, das im gleichen Viertel wie deine Schule liegt, die du mir im Vorübergehen gezeigt hast. Auch mein Hotel ist nur ein paar Minuten entfernt. In dieser Stadt ist kein Weg wirklich weit. Erst nachdem wir uns die Hand gereicht haben, bittest du mich um meine E-Mail-Adresse. Natürlich unwissend, was sich daraus entwickeln würde, gebe ich dir meine Karte.

Ich habe die kurze Begegnung mit dir schon aus meinem Gedächtnis verloren, da meldest du dich. Nicht mit einer Mail, du rufst an. Ich erkenne sofort deine Stimme, Mona, noch bevor du deinen Namen nennst. Warum vermag ich mich nicht zusammenzureißen, frage ich mich später, nur für diesen kurzen Anruf? Alles wäre anders gekommen, bin ich mir sicher. Aber nein, ich muss mir Luft verschaffen, sprudle in schnellen Sätzen meine schlechte Stimmung heraus, die ich dir mit Problemen erkläre, die ich mit meinem neuen Roman habe.

Du lachst dein dunkles Lachen, bringst mich völlig aus dem Konzept.

»Komm«, sagst du, »wir gehen wandern. Das hilft immer, pustet nämlich den Kopf durch.«

Wo, Mona?

Schon hast du das Netz ausgeworfen, in dem ich mich verfangen werde.

Du verrätst mir am Telefon nicht, wo wir zusammen wandern werden, nennst mir einen Bahnhof – eine Station vor deiner Stadt –, den Tag und die Stunde. Und dann sagst du zum ersten Mal Ernest zu mir.

Ernest?

Dunkles Lachen. »Hast ihn doch sicher gelesen, deinen berühmten amerikanischen Kollegen, oder?«

Also gut, Mona, wandern wir.

Mir hat unser kurzes Gespräch geholfen, bin nicht mehr allein auf mein geistiges Hemmnis fixiert, kann es, siehe da, auf einmal mit leichter Hand lösen.

Auf der Autobahn, unterwegs zu unserem Treffen, beschäftigt mich die Frage, ob sich hinter dem Wort »wandern« ein unbekanntes Terrain verbergen könnte. Weshalb treffen wir uns nicht im oder zumindest vor dem Haus, das du mir in der Nacht als deines gezeigt hast? Lauert da ein Geheimnis, Mona? Bist du vielleicht verheiratet? Ist das der Grund, dass ich eine frühere Ausfahrt nehme, um zur vereinbarten Bahnstation zu kommen? Wen versteckst du, Mona, dich oder mich, uns beide? Droht da nicht eine Prise Gift bereits im Anfang, der nicht einmal gemacht ist?

Ich lasse den Wagen auf den Kurzzeitparkplatz vor dem alten Bahnhofsgebäude rollen. Du wartest schon auf mich, steigst ein, wirfst mir ein Lächeln aus deinen Katzenaugen zu, das Steine erweichen könnte, streichst mit deiner Hand kurz über meine am Lenkrad. In mir steigt eine bittersüße Wärme auf und auch die Frage nach dieser Geste, einer Nähe ohne Grundlage. Oder ein Versprechen, wie ich später vermuten werde.

Wir fahren aus dem Tal hinaus, die Straßen werden steil. Das Wetter präsentiert sich prächtig, ein Frühlingstag aus dem Reiseprospekt, ganz für eine Wanderung gemacht: Sonne, die Berge mit den Schneekappen vor uns, nicht zu warm, ein schwacher Wind.

Der Wald liegt hinter uns, du weist mich zum Wanderparkplatz, der links der Straße liegt.

Ich ziehe die Wanderschuhe an, setze den Rucksack mit dem Proviant auf, schaue mich um. Wir stehen wie auf einem Balkon, sehen hinunter ins Tal, Spielzeuglandschaft, und zu den zum Greifen nahen graublauen Steinriesen. Weit im Bild rechts, gerade noch zu sehen auf einem bewaldeten Felsvorsprung, die Burgruine, unser Ziel, wie du mir gesagt hast.

Wir marschieren los und es zeigt sich, dass der Weg dir nicht fremd ist. Ich folge ihm mit den Augen und meine Ohren deinen Worten. Vor dem steilen Anstieg zur Burg stecken wir mitten in einer lebhaften Diskussion, die vor den Resten des Zugangs versickert. Im Burghof verlässt du meine Seite, bist mir leicht voran, bewegst dich sportlich, geschmeidig, schön anzusehen. Meine Augen saugen sich an dir fest, meine Fantasie beginnt zu gaukeln. Unerwartet schaust du zurück. Mit einem einfältigen Lächeln sehe ich dich an. Ahnst du, was in meinem Kopf vorgeht?

Dann sitzen wir auf der Burgmauer, schauen in der Weite spazieren, genießen die Ruhe, lauschen der Natur, schweigen zusammen.

Es ist eine schöne Stunde auf der Mauer der Ruine, die mir als völlig unbeschwert im Gedächtnis bleiben wird.

Dann küsst du mich zum ersten Mal. Du nimmst meinen Kopf zwischen deine Hände, legst deine Lippen leicht auf die meinen und lässt deine Zunge spielen.

Was war das für ein Kuss, frage ich mich noch heute?

Spätestens nach dieser Szene hätten alle meine Alarmglocken anschlagen müssen. Obwohl ich mich kenne, will ich die latente Gefahr nicht wahrnehmen. Du wirst mich dir unterwerfen, mich zu deinem gehorsamen Sklaven machen und dein geheimnisvolles Spiel spielen, Mona, zu dem ich die Karten liefere. Ich werde diese Sinnenlust aufregend finden, erregend, diese Art von offener Leidenschaft habe ich noch nicht erlebt.

Später, zurück am Parkplatz, zeigen mir deine Finger und deine begleitenden Worte den Weg in ein Tal zwischen bewaldeten Höhen. Eine schmale Straße, nur ein besserer Weg, führt von der Landstraße ab. Schließlich eine Auffahrt und gleich darauf rollen wir vor eine alte Berghütte, eher eine Landvilla.

Ich sehe dich an, frage mit den Augen, bekomme von dir keine Antwort. Du steigst aus, gehst zum Haus und ich folge dir. Du schließt die dunkle Holztür mit dem aufgemalten Wappen auf und wir betreten das Haus, du voran. Im Flur und im nachfolgenden Wohnraum machst du Licht, lässt mir Zeit, mich umzuschauen.

Nahe dem Kamin stehst du vor mir, küsst sanft meine Lippen und fragst mit unschuldigen Augen, ob ich mit dir duschen wolle.

Was stellst du nur für Fragen?

Deine Schönheit, die sich mir ins Gedächtnis eingebrannt hat, werde ich stets vor Augen haben, wenn ich an dich denke. So wie dich, Mona, so sollte man sich eine griechische Göttin vorstellen, wie von einem begnadeten Bildhauer geschaffen, wie in Museen zu bewundern, alle Formen in Vollendung.

Eine herrliche Ewigkeit später sitzen wir, in weiße Bademäntel gehüllt, am Tisch seitlich des Kamins und trinken Tee. Weißen Tee.

Das Haus, das Grundstück mit Wald, gehört deinem Bruder, den ich nicht kennenlernen werde. Du hast mir nicht einmal verraten, wie dein Bruder heißt und wo er lebt. Heute frage ich mich, gibt es ihn überhaupt?

Wir gehen nach oben und nach den ersten Stufen lässt du den Bademantel über die Schulter auf die Treppenstufen gleiten, schreitest, als wäre nichts, weiter hinauf. Ich sehe ungläubig, wohl mit offenem Mund, dieser wunderschönen Nackten nach. Du winkst mir mit dem Zeigefinger und ich folge nur zu gerne.

Zum Abend – durch die geschlossenen Läden herrscht bei uns von Anfang an die Nacht – schmausen wir feine Sachen, die du in einer schwarzen Tasche mitgebracht hast: Tomaten, Mozzarella, Oliven, Tiroler Speck, Baguette, trinken Rotwein dazu.

Wir hören Musik. Du liebst die Madrigale von Monteverdi. Ich sage dir, dass ich Richard Wagner verehre.

Nach dem letzten Schluck Wein nimmst du meine Hand und führst mich nach oben in das Zimmer mit dem großen Bett.

Du bist eine Göttin der Liebe, eine Venus. Während dieser ersten Stunden in diesem Haus nimmst du mir mit tabulosem, wildem, fantasievollem Liebesspiel, deiner nackten Gier den Atem. Deine geschickten Hände und Lippen machen mich verrückt und deine gehauchten Liebesworte nehmen mir den Rest des Verstandes.

Fasziniert von dir will ich von dieser dumpfen Angst, die mir schon im Herzen aufsteigt, nichts wissen. Was bist du für eine Frau, Mona?

Am nächsten Morgen trinken wir Kaffee, essen einen Hefezopf, auch aus der schwarzen Tasche. Nachher machen wir einen längeren Spaziergang, fast schon eine kleine Wanderung.

Unterwegs muss ich mich auf deine Worte konzentrieren. Du forderst mich geistig, breitest einen gedanklichen Teppich vor mir aus, den zu betreten mir einiges abverlangt. Für dich muss es immer hohes Niveau sein, in der körperlichen Begegnung und bei der geistigen Auseinandersetzung.

Du bist mir ein Rätsel, Mona.

Die Tage gehen zu Ende, sind aufregend schön, aber auch anstrengend. Diese Wochenenden, ein- oder manchmal zweimal im Monat, ganz nach deinem Wunsch, Mona, werden zu einem Ritual, das mich magisch anzieht. Und vor dem ich eine gewisse Bangigkeit habe. Der Wunsch, nicht mehr zu fahren, die ganze Zeit über intensiv, zerbröselt am Samstagmorgen zu nichts. Dein Fluidum, Mona, ist stärker.

Bis zum Sommer hebt sich der geheimnisvolle Mantel, der dich umgibt, nicht um einen Zentimeter. Der Gedanke, die Frage, wer du eigentlich bist, belastet mich bis in meine Arbeit hinein, lenkt mich ab und wächst ständig. Sag, was steckt dahinter, dass du sogar während der Schulferien für mich unerreichbar bist?

Ich kann es nicht mehr hören, wenn du auf meine quengelnden Fragen lächelnd rufst:

»Sei nicht neugierig, Ernest!«

Einmal schiebst du noch einen Satz nach, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht:

»Ist dir unsere spielerische Liebe zu wenig, Ernest?«

Gerade diese letzte Frage hat mich getroffen, Mona. Nicht, weil du sie gestellt hast, nein, weil ich sie mir selbst schon gestellt habe. Es ist die versteckte Frage nach Liebe. Was uns verbindet, das ist keine Liebe, das ist ein seltsames Spiel. Bin ich dir hörig? Ich komme immer mehr aus dem Lot.

Anfangs der großen Ferien fahre ich in deine Stadt, stehe vor deinem Haus, drüben auf der anderen Straßenseite. Auf einmal bleibt jemand neben mir stehen, hat eine Baumwolltasche in der linken Hand, schaut mit mir hinüber, wo kein Lebenszeichen zu erkennen ist. Diese Person lüftet mir dein Geheimnis, jedenfalls so weit, dass mir dein Wesen etwas verständlicher wird.