1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Klostermörder

- Sprache: Deutsch

An der Tür drehte sich Elisabeth noch einmal um. Sorge war nun in den Augen der Äbtissin zu sehen.

„Ihr ähnelt Eurer Mutter.“

Es war kaum mehr ein Hauch, dann schloss sich die Tür und Elisabeth starrte auf das dunkle Holz.

Hatte sie sich das nur eingebildet?

Bayern, Anno Domini 1601:

Elisabeth, die uneheliche Tochter des Herzogs von Sachsen-Coburg, entflieht ihrer bevorstehenden Heirat in das Kloster Altenhohenau. Sie ahnt zunächst nicht, dass genau dieses Kloster Teil ihrer Familiengeschichte ist: Sechzehn Jahre zuvor kam hier ihre leibliche Mutter, eine Novizin, durch einen rätselhaften Selbstmord ums Leben. Zwei weitere mysteriöse Todesfälle, einer davon am Tag vor ihrer Ankunft, erregen schließlich Elisabeths Argwohn.

Stehen sie im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Mutter?

Gegen den Willen der Äbtissin beginnt Elisabeth, nach der Wahrheit zu forschen, und dringt damit tiefer in die gefährlichen Geheimnisse des Klosters ein, als gut für sie ist.

Die Trilogie um Schwester Elisabeth

- Band 1: "Der zerbrochene Ring"

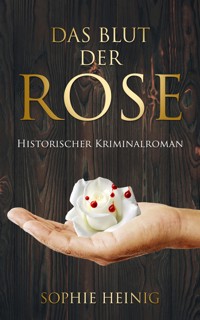

- (Band 2: "Das Blut der Rose")

- (Band 3: "Die letzten Sandkörner")

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Der zerbrochene Ring

Für Lena. Weil du mit meinen Figuren lachst, liebst und lebst.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenWichtige handelnde Personen

In Coburg:

Elisabeth von Sachsen-Coburg

Johann Kasimir von Sachsen-Coburg – ihr Vater, Herzog von Sachsen-Coburg

Margarethe von Sachsen-Coburg – seine Frau

Karolina von Sachsen-Coburg – Elisabeths Halbschwester

Agatha – eine Magd

Antonia Wolfen – Elisabeths Freundin

Philipp Julius von Pommern – Herzog von Pommern-Wolgast

In Altenhohenau:

Mutter Johanna – die Äbtissin

Schwester Salome – die Pförtnerin

Schwester Lioba – die Verwalterin

Schwester Devota – die Leiterin des Gästehauses

Schwester Hildegard – die Leiterin der Bibliothek

Schwester Maria – eine Nonne

Schwester Agnes – eine Nonne

Schwester Barbara – eine Novizin

Joseph Morgenstern – ein Gastwirt

Fritz Neumann – ein Schmied

Elsa Neumann – seine Frau

Emanuel Neumann – ihr Bruder und Ziehsohn

Hans Mommsen – der Bürgermeister

Albrecht Sebald – ein Medicus

Maximilian I. – Herzog von Bayern

In Furstenwalde:

Hermann Kirchner – ein Gastwirt

Kapitel 1

Stadtschloss zu Coburg, im Spätsommer Anno Domini 1601

In der Küche war es heiß wie im Kohleofen.

Das Feuer zischte und die Suppe brodelte. Ein würziger Geruch hing wie eine Dunstwolke über dem Kupferkessel.

Eine schüchterne, schwarzhaarige Magd nahm Elisabeth den Löffel aus der Hand.

„Der Koch sagte, ich könne ihm zur Hand gehen“, widersprach Elisabeth.

War dieses junge Mädchen so neu, dass sie nicht wusste, wie oft Elisabeth hier half?

„Natürlich, Eure Hoheit“, flüsterte das Mädchen und sah zu Boden. „Aber er hat mich gebeten, die Fischsuppe zu übernehmen.“

„Aber weshalb denn? Er weiß doch genau, dass ich diese Suppe im Schlaf beherrsche“, erwiderte Elisabeth und zog eine Augenbraue hoch.

Das Mädchen starrte angestrengt auf den Topf, der über dem Feuer hing. Sie war klein und hager. Ihre Rippen stachen unter ihrem Kittel beinah hervor. Plötzlich hatte Elisabeth Mitleid mit diesem hilflosen Geschöpf. Sie selbst war doch kaum mehr als eine Magd!

„Er lässt Euch ausrichten, dass Ihr ihm bei dem Reh helfen könnt, wenn Ihr wollt“, sagte das Mädchen zurückhaltend und begann, in der Suppe zu rühren.

Elisabeth lächelte nachsichtig und strich sich abwesend eine feine, blonde Strähne aus dem Gesicht, die sich aus ihrer eleganten Hochsteckfrisur gelöst hatte. Sie hatte erst selten bei der Zubereitung von festem Fleisch zugesehen und lernte gern dazu.

„Aber natürlich; wo finde ich denn den Koch?“, fragte sie freundlich.

Die unglaublich grünen Augen des Mädchens flackerten zu ihr hoch und begegneten Elisabeths blauen. Das Gesicht der Magd war eingefallen und blass. Was wohl mit ihr geschehen war?

„Dort hinten, an dem großen Feuer“, murmelte sie und senkte den Blick.

„Vielen Dank“, entgegnete Elisabeth und warf einen letzten Blick auf das Mädchen. „Wie heißt du, Kleine?“, wollte sie freundlich lächelnd wissen.

Es fiel ihr schwer, das Alter des Mädchens zu schätzen. Älter als 15 Jahre war sie auf keinen Fall.

„A-Agatha“, stotterte das Mädchen und wurde rot.

Elisabeth sah den Koch schon von Weitem und eilte auf ihn zu.

„Fräulein Elisabeth, hat Agatha Euch gefunden?“, wollte er respektvoll wissen.

„Aber ja“, antwortete Elisabeth und nickte erfreut. „Ich soll dir beim Reh helfen?“

„Ja, Fräulein, ich dachte mir, das würde Euch vielleicht interessieren“, meinte der Koch und zeigte auf das Feuer. Dort brutzelte ein Stück braunes Fleisch an einem Spieß. Der Duft, der davon aufstieg, war himmlisch.

„Kurt“, brüllte der Koch so plötzlich, dass Elisabeth zusammenzuckte. „Dreh' das Fleisch, du Nichtsnutz, das verbrennt doch gleich! Verzeiht mir“, fügte er an Elisabeth gewandt hinzu.

„Dieses Fleisch muss jetzt noch einige Zeit braten, dabei wird der Spieß immer wieder gedreht. Danach kommt darüber eine besondere Soße und es kann gegessen werden“, erklärte er stolz. „Ich bin sicher, es wird Euch vorzüglich schmecken.“

„Zuallererst muss es den Gästen munden“, gab Elisabeth zu bedenken und seufzte.

Der Koch zog die Augenbrauen hoch.

„Im ganzen Schloss spricht man nur noch über diesen Besuch“, erzählte er. „Ich dachte, Ihr würdet Euch freuen.“

Elisabeth schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. Der Koch war normalerweise kein direkter Mensch, aber von Zeit zu Zeit traf er den Nagel auf den Kopf und hatte inzwischen keine Hemmungen mehr, seine Gedanken ihr gegenüber laut auszusprechen.

„Sag mir, guter Freund, dieses Mädchen... Agatha. Ist sie neu hier?“, wechselte sie das Thema.

„Ja, weshalb? War sie ungehörig?“, fragte der Koch besorgt.

„Nein, nein, keineswegs. Ich konnte mich bloß nicht erinnern, sie je hier gesehen zu haben. Woher kommt sie? Ich dachte, ihr habt bereits genügend Mägde und Gehilfen in der Küche?“

„Ja, das ist richtig. Aber einer der Burschen fand sie auf dem Markt. Sie bat ihn, ihr eine Arbeit im Schloss zu verschaffen und er hatte Mitleid mit ihr. Ihr Eltern sind wohl beide am Fieber gestorben und sie hat keine Verwandten, bei denen sie leben kann. Ich habe ihr gesagt, sie könne hier arbeiten, im Gegenzug erhält sie die Ration eines Gesellen und eine kleine Matte bei den anderen Mägden. Aber sie ist eigentlich noch viel zu klein für diese Arbeit, das arme Ding“, sagte der Koch und sah zu Agatha, die weiter in dem riesigen Topf rührte.

„Aber was soll ich mit ihr machen? Schaut sie Euch an, so klein und schwach... Auch ich habe ein Herz, Eure Hoheit“, fuhr der Koch fort.

Elisabeth nickte.

„Du hast richtig gehandelt“, beruhigte sie ihn. „Aber vielleicht findet sich eine leichtere Arbeit für sie? Nur wo? Ich fürchte, in der Waschküche würde sie völlig untergehen. Hast du einmal in den Ställen gefragt?“

„Noch nicht, aber die suchen da kräftige Burschen, keine kleinen Mädchen, die sich kaum auf den Beinen halten können“, widersprach der Koch.

Elisabeth runzelte die Stirn.

„Dennoch, wenn ich heute Abend zu den Pferden gehe, werde ich dort einmal fragen“, schlug sie abwesend vor.

„Du gehst heute Abend nirgendwohin“, donnerte eine Stimme hinter ihr und Elisabeth fuhr herum.

Mit einem Mal schienen alle in der Küche zu schrumpfen.

„Vater“, flüsterte Elisabeth und blickte zu ihm hoch. Ihr Herz hämmerte.

„Was tust du hier eigentlich? Bald werden die Gäste kommen und du musst dich noch zurechtmachen“, rief der hochgewachsene Mann mit dem kurzen braunen Bart. „Wie du aussiehst! Deine Mutter wäre enttäuscht.“

„Meine Mutter war selbst eine Magd“, entgegnete sie wütend und starrte mit brennendem Blick zu ihm hoch.

„Ich spreche von meiner Frau, Elisabeth!“, sagte er laut. „Und jetzt komm.“

Elisabeth rührte sich nicht.

„Appolonia Elisabeth Marianna von Sachsen-Coburg“, donnerte ihr Vater und unwillkürlich schienen alle im Raum erneut zu schrumpfen.

Und dann folgte Elisabeth, die uneheliche Tochter des Herzogs Johann Kasimir von Sachsen-Coburg, ihrem Vater durch die schmale Tür aus der Küche hinaus.

Auf ihren Wangen lag Asche.

„Pass doch auf“, knurrte Elisabeth, als die Zofe an ihren Haaren zerrte.

„Verzeihung, Eure Hoheit“, murmelte die ältere Frau geknickt und schon glitt der Hornkamm sanfter durch Elisabeths blondes Haar. „Welches Kleid wollt Ihr tragen?“

Elisabeth zuckte mit den Schultern.

„Das ist mir egal“, meinte sie und starrte wütend aus dem kleinen Fenster ihres Schlafzimmers.

Die Zofe öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch Elisabeth begann schon wieder zu reden.

„Kannst du das verstehen?“, fragte sie abwesend, den Blick weiter auf die fernen Wälder hinter den Dächern Coburgs gerichtet. „In der Küche, im Stall, in der Wäscherei – überall fühle ich mich heimisch, nur hier nicht. Ich halte das nicht mehr aus; den Prunk, die Kleider... einfach alles! Was spricht dagegen, wenn ich bei den Mägden und Dienern bin – dort, wo ich mich zu Hause fühle?“

Die Zofe schwieg.

„Meine Mutter war selbst eine Magd“, fuhr Elisabeth fort.

„Aber Euer Vater hat Euch auf sein Schloss geholt“, gab die Dienerin zu bedenken.

„Normalerweise bleiben uneheliche Kinder bei ihren Müttern“, stimmte die junge Frau zu.

„Aber Eure Mutter starb.“ Die Zofe sah zu Boden.

„Dann gibt man sie an ein Kloster. Die meisten Herzöge und Fürsten mit Bastarden haben genug Geld und Einfluss, um diese zum Abt, zur Äbtissin oder zum Bischof zu machen. Und wenn jemand Geld hat, dann mein Vater. Er könnte mich überall einkaufen“, meinte Elisabeth finster.

„Wärt Ihr gerne Äbtissin geworden?“, wollte die Zofe zurückhaltend wissen.

Die meisten Diener und Dienerinnen im Schloss hatten längst ihre Scheu vor Elisabeth verloren und waren mit Fragen und Meinungsäußerungen bedeutend offener, als es ihnen vielleicht zustand. Doch die Herzogstochter störte das kaum. Es gefiel ihr mehr, ein aufgeschlossenes Gespräch mit ihnen zu führen, als nur knappe Befehle zu erteilen und ein ehrfürchtiges „Ja, Hoheit“ zu erhalten.

„Ich wäre gern Nonne; Gott folgen und ihm dienen… ja, das würde schon eher zu mir passen“, stellte Elisabeth fest.

„Dank Eures Vaters Gnade könnt Ihr hier leben und habt alles, was Ihr braucht – und noch mehr!“

„Manchmal glaube ich, alles wäre besser, als hier im Schloss zu sein; mit meinem Vater und seiner neuen Frau Margarethe“, murmelte Elisabeth.

„Ihr solltet froh sein, dass Ihr alles habt, was Ihr braucht“, sagte die Dienerin und ihr Ton war eine Spur zu vorwurfsvoll.

„Was weißt du denn schon davon?!“, rief die Herzogstochter aufgebracht und scheuchte sie hinaus.

Als sich die Tür hinter der älteren Frau schloss, atmete Elisabeth erschöpft aus. Ihr Blick fiel wieder aus dem Fenster und blieb an den entfernten Baumspitzen hängen. Sie hatte nicht so böse werden wollen. Sonst mochte sie alle Diener sehr.

Die Küche, der Stall, die Wäscherei – egal, wo sie hinkam; immer empfing man sie mit offenen Armen und einem Lächeln; Elisabeth wusste, dass man am Hofe heimlich über das kühne und unabhängige Mädchen sprach, das kein Problem damit hatte, sich die Hände schmutzig zu machen.

Elisabeth hob ein Kleid auf, das auf dem Boden lag. Normalerweise war ihr Raum ordentlich, aber an Tagen, an denen hohe Gäste kamen, suchte sie immer stundenlang nach einem passenden Kleid. Denn eigentlich mochte sie keines.

Ihre Mutter war eine Magd gewesen, rief sie sich in Erinnerung. Eine einfache Magd am Hofe ihres Vaters. Dass sich ein Herzog ein Geliebte nahm, war nichts Ungewöhnliches, doch da er gerade erst verlobt war, hatte es doch einen Aufruhr gegeben, als man hörte, dass die Magd von Johann Kasimir von Sachsen-Coburg ein Kind erwartete. Mir nichts, dir nichts hatte Johanns damalige Verlobte und spätere Frau Anna von Sachsen sie vor die Tür gesetzt. Doch Johann war ihr gefolgt und hatte sie unter anderem Namen an den Hof zurückgeholt. Kurz darauf kam das Kind, aber Elisabeths Mutter starb bei der Geburt, so hatte es ihr Vater immer erzählt. Weil er sie jedoch so geliebt hatte, hatte er sich bereit erklärt, das Baby aufzunehmen und an seinem Hofe großziehen zu lassen. Der daraufhin folgende Aufschrei der Empörung an den deutschen Herrschaftshäusern hatte sich bald wieder gelegt und Elisabeth galt als vollwertige Tochter des Herzogs von Sachsen-Coburg.

Manchmal wäre es ihr lieber gewesen, ihr Vater hätte anders gehandelt.

Nach einigen Jahren kam dann das Gerücht auf, seine Frau Anna habe Ehebruch begangen. Kurz darauf verschwand sie, ohne dass man wusste, wohin. Wenig später wurde bekannt, dass sie vom Schöppenstuhl in Jena zwar zum Tode verurteilt worden war, ihr Mann das Urteil jedoch in lebenslange Haft umgewandelt hatte. Vor zwei Jahren dann hatte Johann Margarethe, die Tochter des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg und Annas Cousine geheiratet.

Elisabeth kniete sich hin und strich das Kleid glatt. Es war noch nicht alt, erst vor einigen Wochen war der Hofschneider persönlich gekommen, um dieses Gewand aus mit Goldfäden besticktem Samt und Seide für sie zu nähen. Es war lebhaft blau und besaß einen flachen Spitzkragen. Zum Glück war das Korsett nicht allzu eng, wenn auch mit einer hohen Taille versehen. Wie es langsam unter dem holländischen Einfluss modern wurde, hatte das Kleid keinen Unterrock aus Stahlreifen, sodass der Oberrock in lockere Falten fiel. Die Ärmel waren mit Spitze aus Leinen verziert und gewaltig aufgebauscht. Elisabeth hatte das Kleid von Anfang an nicht gefallen.

Widerwillig zog sie es an und betrachtete sich im Spiegel. Sie rief nach der Zofe, die sofort erschien, das Korsett fest schnürte und ihr die blonden Haare hochsteckte, um sie mit einem juwelenbesetzten Band und einem feinen Haarnetz zu befestigen. Dann verteilte sie großzügig Puder auf Elisabeths Gesicht und parfümierte sie, bis die Herzogstochter anfing zu husten.

Schließlich verließ die Dienerin schweigend den Raum, noch bevor Elisabeth ihr danken konnte.

Traurig lauschte sie den Schritten auf dem Flur.

Wenig später verließ Elisabeth leise und anmutig das Zimmer. Die wenigen Diener, denen sie begegnete, lächelten ihr aufmunternd zu und waren wie Balsam nach der Auseinandersetzung mit der älteren Dienerin.

Vor einer Ecke blieb sie stehen. Stimmen drangen zu ihr. Zwei Frauen – Elisabeth war sich sicher, es waren Mägde – sprachen gedämpft miteinander.

„Sie ist so jung und trotzdem so gütig“, sagte gerade eine der beiden. „Gerade einmal 16 Jahre alt. Und so unüblich für ein Mädchen ihres Stands.“

„Hat der Herzog nicht immer erzählt, ihre Mutter sei eine Magd gewesen?“, erwiderte die andere. „Vielleicht sieht sie diese als Vorbild an und ist stolz auf sie.“

„Du meinst, als wäre das Dienen vererbbar“, scherzte die erste. „Möglicherweise ist es auch einfach nur eine rebellische Phase, auf ihrem Weg, eine Frau zu werden.“

Elisabeth brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass die beiden über sie sprachen.

„Ich glaube nicht“, antwortete die zweite Magd. „Fräulein Elisabeth war schon immer so. Erinnerst du dich noch, wie sie im Alter von fünf Jahren das erste Mal in der Waschküche war? Sie hatte einen Fleck auf einen ihrer Vorhänge gemacht und hatte Angst, dass ihr Vater es bemerkt. Damals sagte sie noch: ‚Ich will das selber wieder gut machen, immerhin war es meine Schuld.‘ Obwohl die hohen Herrschaften doch glauben, das Wasser mache krank und die Wäscherei meiden wie der Teufel das Weihwasser. Was mit unsereins passiert, schert sie nicht… Oder als Elisabeth elf Jahre alt war und heimlich in die Stadt gegangen ist. Sie hatte zu ihrem Geburtstag von ihrem Vater Geld bekommen, damit sie sich ein Kleid davon machen lassen konnte. Aber stattdessen ist sie in das Viertel gegangen, in dem die Kranken und Krüppel leben. Sie hat ihr ganzes Geld an die Familien verteilt. Oder denk‘ nur an die vielen Male, als sie vor ihrem Hauslehrer geflohen ist, um in der Küche oder im Stall zu helfen. Sie ist keine typische Adlige, da bin ich mir sicher. Vielleicht fühlt sie sich als Magd und mag es nicht, von ihrem Vater auf diese Weise bevorzugt werden.“

„Aber wieso? Sie sollte dankbar sein, anstatt ihm ständig zu widersprechen. Er liebt sie doch so sehr, dass er ihr alles gibt!“

Elisabeth seufzte in sich hinein. Die Mägde hatten Recht. Sie fühlte sich wohl bei den Dienern, nur aus welchen Grund, das wusste sie nicht so genau. Und ja, den nötigen Respekt zollte sie ihrem Vater viel zu selten.

Er liebte seine ältere Tochter und bevorzugte sie mit geradezu übermäßiger Sanftmut, an die Elisabeth sich mit der Zeit gewöhnt hatte. Ihr Vater war nicht der Mann, der sie zum Gehorsam zwang oder ihr mit aller Härte verbot, in die Küche zu gehen. Dafür war er viel zu mild, auch wenn sein Auftreten vorhin anders gewirkt hatte.

Und Elisabeth wusste, dass sie das ungewollt ausnutzte.

„Ich glaube, Fräulein Elisabeth weiß, dass sie nicht standesgemäß aufwächst. Vielleicht fühlt sie sich unseresgleichen gegenüber schuldig und hilft uns deshalb so oft“, sagte eine der Mägde. „Ich glaube, das kann man nicht erklären. Fräulein Elisabeth ist einfach so – eine wirklich sonderbare Adlige.“

„Mir hat sie einmal erzählt, wie gern sie Nonne sein würde“, antwortete die andere. „Weißt du noch: Als vor wenigen Monaten diese Novizin aus dem Kloster Altenhohenau hier war. Schwester Theresia hieß sie. Fräulein Elisabeth hat sich so lange mit ihr unterhalten – bis spät in die Nacht hinein. Sie wollte wissen, wie das Leben im Kloster sei und ließ sich alles genau erzählen. Ich glaube, Fräulein Elisabeth wäre wirklich gerne Nonne; sie kann es sich bloß nicht eingestehen, um keinen unerfüllbaren Träumen hinterher zu hängen. Ihr Vater würde ihr ein Leben im Kloster nie erlauben, egal, wie sehr sie es sich wünscht. Dass sie heiraten muss, steht außer Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, Fräulein Elisabeth verkümmert in all dem Luxus. Sie ist so schlicht – nein, schlicht ist sie nicht, aber sie lebt schlicht. Sie ist keine gewöhnliche Adlige und ich bin sicher, es tut ihr nicht gut, wenn ihr Vater sie in diese Form zwingt, sosehr er sie auch lieben mag.“

Die Stimmen entfernten sich. Elisabeth blieb nachdenklich stehen und versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. Vermutlich hatten die beiden Recht. Ähnliche Gespräche hatte sie auch von einigen Hofdamen gehört, allerdings in einem deutlich verächtlicheren Tonfall.

Irgendwie fand sie es ungerecht, dass sie von Geburt her eine höhere Stellung hatte als andere. Liebte nicht Gott alle Menschen gleich? Waren nicht am Tag des Jüngsten Gerichts Stand, Geld und Macht wertlos? In der Bibel sagte der Evangelist Johannes in der Offenbarung doch: Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Es ging nur um die Werke.

Wieso sollte sie von Geburt an etwas Besseres sein, wenn vor Gott doch alle gleich waren?

„Sieh an, sieh an“, ertönte eine keifende Stimme hinter ihr und ließ sie herumfahren. „Die Magd hat doch noch ein Kleid gefunden, das sie anziehen kann.“

„Karolina“, sagte Elisabeth ruhig und wandte sich um.

Auf dem Gesicht ihrer jüngeren Schwester stand ein ebenso zuckersüßes wie falsches Lächeln. Doch der unverhohlene Neid in ihren wässrigen Augen bedeutete Elisabeth, dass sie gar nichts mehr tun musste.

„Na, willst du doch lieber an der Tafel sitzen, als in der Küche das Essen vorzubereiten?“, fragte Karolina herausfordernd.

„Tatsächlich würde ich lieber in der Küche sein, wo ich dein Gesicht nicht sehen muss – aber da der junge Mann heute für mich kommt...“

Sie kniff die Augen zusammen und an der Art, wie Karolina zurückzuckte, merkte Elisabeth, dass sie gleich zwei wunde Punkte getroffen hatte.

Karolina von Sachsen-Coburg war ein Jahr jünger als sie, wurde jedoch nie müde, zu betonen, dass ihre Mutter sächsische Prinzessin und später Herzogin gewesen war.

Zudem war sie das einzige von drei Kindern aus der Ehe von Anna von Sachsen und Johann, das überlebt hatte. Damit war sie, als eheliche Erbin, höher gestellt als Elisabeth und hätte den besseren und bekannteren Mann bekommen müssen. Es war jedoch kein Geheimnis, dass Johann Kasimir seine uneheliche Tochter Elisabeth, so oft es auch Streit zwischen ihnen gab, mehr liebte als Karolina. Schon kurz nach ihrer Geburt hatte er festgelegt, dass er zuerst für sie nach einem Bräutigam Ausschau halten und nicht eher ruhen würde, bis er den perfekten gefunden hatte.

Zum anderen hatte Karolina mit fünf Jahren die Pocken bekommen, wodurch ihr Gesicht entstellt worden war. Ihr Vater hatte schon einige Male erwähnt, dass sie dadurch vielleicht nicht heiratsfähig wäre und man sie möglicherweise ins Kloster schicken würde – eine Tatsache, die Karolina überhaupt nicht gefiel.

Eigentlich war es kein besonders feiner oder frommer Zug, sie so zu demütigen, aber häufig fand Elisabeth, dass Karolina es mit ihren spitzen und bewusste verletzenden Bemerkungen darauf anlegte. Vielleicht wurde man so, wenn man von Geburt an nicht so sehr geliebt wurde wie die eigene Schwester. Ein Grund, sie zu demütigen, war das trotzdem noch nicht.

Elisabeth und Karolina waren nie gut miteinander ausgekommen. Offiziell waren sie beide Halbschwestern, aber sie hatten so gut wie gar keine Gemeinsamkeiten. Während Karolina mit ihrem Leben im Schloss glücklich war und sich nur nach der Zuneigung ihres Vaters sehnte, wollte Elisabeth lieber ausbrechen, sich nicht an die Regeln halten.

Zudem war Karolina neidisch auf ihre Schwester und litt darunter, wie wenig Liebe sie von ihrem Vater erhielt. Und Elisabeth konnte es ihr kaum verübeln. Natürlich war es ungerecht, wie sehr Johann Kasimir seine uneheliche Tochter bevorzugte. Aber sie konnte nichts daran ändern.

Ebenso wenig konnte sie Karolinas Aussehen oder ihren arroganten Charakter verbessern. Auch der Hass, den ihre Halbschwester ihr entgegenbrachte, schien unveränderlich.

Und doch fühlte Elisabeth sich ihrer Schwester gegenüber schuldig. Zum einen, weil sie immer noch verwandt waren. Weil Anna von Sachsen, Karolinas Mutter, auch für Elisabeth eine liebende Mutter gewesen war. Und weil Elisabeth nichts dafür konnte, dass ihr Vater sie mehr liebte als Karolina. Sie wusste doch selbst, dass das ungerecht war!

Aber ihre Schwester schien das nicht zu verstehen, geblendet von dem Hass und womöglich auch der Enttäuschung und Vernachlässigung.

„Du weißt ja gar nicht, was ich alles für Geschichten über diesen Mann gehört habe“, begann Karolina jetzt, aber es klang einfallslos.

„Lass es gut sein. Du kennst seinen Namen genauso wenig wie ich. Vater hat absolutes Stillschweigen bewahrt“, lachte Elisabeth und setzte ihren Weg fort.

Sie hatte es längst aufgeben zu versuchen, ihre Schwester zu bessern und zur Vernunft zu bringen.

Karolina und sie – das würde nie gut gehen. Ständig musste ihre Halbschwester hervorheben, dass sie eine vollwertige Tochter des Herzogs und Elisabeth bloß das Kind einer einfachen Magd sei.

Auch das war ein Grund, weshalb Elisabeth bei den Dienern und Angestellten so viel beliebter war: Sie, obwohl Lieblingstochter des Herzogs, gab nie große Reden von sich, blieb meist still, leise und nachdenklich. Nur in den seltensten Fällen rutschte ihr einmal ein falsches Wort oder die Hand aus.

„Elisabeth.“

Die Stimme ihres Vaters ließ sie aufschrecken.

„Vater.“ Ihr Ton neigte ins Bittere.

„Dieser junge Mann heute hat sehr viel Geld und politischen Einfluss. Es wäre wirklich...“, begann er, doch Elisabeth unterbrach ihn.

„Willst du mir nicht endlich sagen, wer er ist?“, fragte sie herausfordernd.

„Gleich, gleich, liebe Tochter.“

Elisabeth schnaubte wütend.

„Es wäre wirklich gut, wenn du wenigstens versuchen würdest, ihn kennenzulernen und ihm gegenüber freundlich aufzutreten“, meinte ihr Vater.

Elisabeth wusste sehr wohl, dass Johann für einen Vater außerordentlich sanft und nachsichtig mit seinen Töchtern umging. Im Normalfall hätte er sie bereits mit vielleicht sechs Jahren verlobt – stattdessen ließ er ihnen die Wahl. Auch war klar, dass er sie nicht grundsätzlich zwingen würde… noch nicht.

Sie durfte ihn auf keinen Fall reizen oder seine Liebe überspannen. Denn dann würde sie schneller unter die Haube kommen, als ihr lieb war – und zwar nicht mit einem Mann, den sie erwählte.

Und wer wusste das schon – vielleicht war der junge Mann ja auch ganz angenehm? Heiraten musste sie schließlich so oder so. Es gab geschriebene und ungeschriebene Standesgesetze, gegen die sie sich nicht wehren konnte.

„Na gut“, lenkte Elisabeth ein und dachte nach. „Ich werde ihm gegenüber unvoreingenommen und höflich agieren...“

„Er hat eine Chance verdient; glaube mir, es wird sich lohnen“, warf ihr Vater ein.

„…unter zwei Bedingungen“, fuhr Elisabeth fort. Zwei Bedingungen, das war nicht zu viel, gleichzeitig zog sie aber auch ihren Nutzen daraus. Herr im Himmel, sie nutzte die Sanftmut ihres Vaters wirklich zur Genüge aus.

Der Herzog hob die Augenbrauen.

„Bedingungen?“, wollte er zweifelnd wissen.

„Ja, zwei Bedingungen“, erwiderte Elisabeth fest. „Bitte, Vater, hör‘ sie dir doch erst einmal an.“

„Nun gut“, seufzte Johann und nickte.

„Zuerst möchte ich in die Küche, den Stall, die Wäscherei und überall hin gehen können – sooft ich will. Solange ich natürlich meine Pflichten nicht vernachlässige“, schob sie beschwichtigend hinterher. „Du sollst mich nicht davon abhalten.“

Ihr Vater schien die Dinge abzuwägen.

„Bis zu deiner Hochzeit“, sagte er schließlich. „Für alles Weitere trage ich keine Verantwortung.“

„Gut. Und zweitens…“

Elisabeth dachte kurz nach. Eine zweite Forderung hatte sie sich noch gar nicht überlegt. Aber ihr fiel blitzschnell etwas ein.

„Ich möchte eine eigene Zofe. Mir missfällt es, immer irgendeine Dienerin in ihrer Arbeit zu stören. Ich möchte eine Zofe nur für mich. Immerhin hat Karolina auch eine. Sie soll mir das Essen bringen, wenn ich alleine speise, mich pudern und Kleider aussuchen. Außerdem käme es dir doch sicher entgegen, wenn ich eine Duenja habe, sofern ich mich mit einem Mann unterhalte. Dann müsstest du nicht erst eine neue Gouvernante beauftragen, nachdem die alte vor wenigen Wochen verstorben ist.“

„Natürlich, Tochter“, stimmte Johann zu. Mit der zweiten Bedingung schien er zufriedener zu sein, als mit der ersten. Vielleicht gefiel ihm auch die Möglichkeit, Geld zu sparen, indem er einfach eine Zofe als Elisabeths Duenja, also Anstandsdame, einsetzte. Wenn sie sowieso bald verheiratet sein würde, erschien das als überflüssige Investition. „Ich werde mich noch heute...“

„Ich möchte, dass sie mich begleitet, falls ich heirate“, unterbrach Elisabeth ihn.

„Wenn du heiratest, wird sie dich begleiten, ja“, erwiderte ihr Vater geschickt.

„Und ich möchte nicht irgendeine Zofe. Lass in die Küche schicken und nach Agatha fragen. Aber man darf sie nicht zwingen, sie soll das völlig frei entscheiden“, bat Elisabeth ihn.

„Agatha?“

„Man soll einfach den Koch fragen.“

„Dann werde ich nach der Zofe schicken – sobald die Mahlzeit zu Ende ist“, versicherte ihr ihr Vater. „Und jetzt komm; wir werden sicher schon erwartet.“

„Wer ist es denn nun?“, wollte Elisabeth wissen. In ihrem Bauch kribbelte es jetzt doch.

„Meine Damen und Herren, begrüßt den Herzog Johann Kasimir von Sachsen-Coburg und seine Tochter Elisabeth von Sachsen-Coburg“, ertönte eine Stimme, als die beiden Angekündigten festlich gekleidet den hell erleuchteten Saal betraten.

Elisabeth wurde rot, als die Umstehenden applaudierten und machte einen tiefen Knicks. Sie mochte es nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen und war froh, nichts sagen zu müssen, denn sie fühlte sich meistens unwohl, wenn sie vor vielen Menschen sprechen musste.

Normalerweise war es üblich, mit hohen Gästen und dem gesamten Hofstaat einen Ball zu veranstalten, doch sowohl der Herzog als auch Elisabeth waren dem nicht besonders zugetan. Karolinas Mutter Anna hatte sich immer bei prachtvollen Hoffesten hervorgetan, aber diese waren mit ihr verschwunden. Die Ursache dafür lag wohl in der mangelnden Begabung für das Tanzen, die Vater wie Tochter aufwiesen.

Elisabeth riss sich aus den Gedanken.

Ein junger Mann mit kurzem, braunem Haar und wachen Augen verbeugte sich vor ihr. Er trug ein schwarzes, tailliertes Männerwams mit Spitze und eine kurze geschlitzte Puffhose mit enganliegenden, gestrickten Seidenstrümpfen.

„Mein Name ist Philipp Julius von Pommern“, stellte er sich vor und küsste Elisabeth die Hand.

Philipp Julius von Pommern? Der Philipp Julius? Elisabeth wusste, dass er bald die Regierung über das Herzogtum Pommern-Wolgast übernehmen würde, das sein Onkel nach dem Tod seines Vaters für ihn verwaltet hatte. Er war also beinah Herzog. Den hatte ihr Vater für sie ausgesucht?

Elisabeth knickste tief und wurde erneut rot.

„Freut mich sehr, Sie kennenzulernen“, nuschelte sie, indem sie ihn gleichgestellt ansprach, und mied seinen Blick.

Wie gut er aussah. Seine schlanke Gestalt, seine nussbraunen Haare und seine angenehmen Gesichtszüge beeindruckten Elisabeth zutiefst. Und seine scheinbar bodenlosen Augen...

Und dann noch Herzog! Dabei hatte sie sich doch geschworen, sich nicht durch das Geld oder den Stand des Mannes beeindrucken zu lassen. Ganz allein der Charakter sollte entscheiden.

Trotzdem… Sie hatte erwartet, dass ihr Vater vielleicht einen Grafen oder Freiherrn für sie finden würde, den Herrscher eines kleinen, recht unbedeutenden Stück Landes. Es war schwierig, seine Töchter nicht unterhalb ihres Standes zu verheiraten.

Und dann ein Herzog!

Elisabeth lächelte schüchtern, als Philipp Julius von Pommern sie zum Tisch geleitete und – ganz der feine Herr – ihr den Stuhl zurückzog.

Kein Herzog oder anderer Mann seines Rangs hatte sich ihr gegenüber je so verhalten.

Der erste Gang wurde aufgetragen. Es gab die Fischsuppe, die Elisabeth vorhin noch selbst gekocht hatte. Wie gern hätte sie das erwähnt! Aber das gehörte sich natürlich nicht – zumal eine junge Herzogstochter nicht in der Küche stehen sollte.

„Fräulein Elisabeth?“

Elisabeth schreckt hoch und blickte in Philipp Julius' interessierte Augen.

„Ja, Hoheit?“, entgegnete sie demütig.

„Nennen Sie mich doch Philipp“, bot er ihr an und Elisabeth wurde noch röter, falls das überhaupt noch möglich war.

„Waren Sie jemals so weit im Norden wie in Pommern?“, wollte er wissen.

„Nie… Philipp. Ich kam nie weiter als die Wälder rund um Coburg“, antwortete sie schüchtern und für einen Moment verlor sie sich in seinem tiefbraunen Blick. Er sah wirklich gut aus.

Ein junger Diener brachte den nächsten Gang und lächelte Elisabeth im Vorübergehen unauffällig zu. Vermutlich würde es jetzt wieder den üblichen Klatsch bei Hofe geben: Der junge, attraktive Mann, der beinah Herzog war, und Elisabeth.

Ihr Blick glitt verstohlen den Tisch entlang. Ihr Vater sprach mit seiner Frau Margarethe und wandte dann sein Wort an Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel, Philipps Mutter, und seinen Onkel Bogislaw XIII., der Philipps Ländereien verwaltete. Etwas weiter entfernt, saßen noch ausgewählte Mitglieder des Hofstaats, die schweigend aßen. Elisabeths Vater hatte den Empfang des jungen Herzogs so klein wie möglich halten wollen; vielleicht, weil er um Elisabeths mangelnde Freude an derlei Veranstaltungen wusste, vielleicht aber auch nur, weil eine Verlobung noch nicht feststand.

Elisabeths Blick glitt über die Mitglieder des Hofstaats hinweg. Mit denen war sie nie gut ausgekommen.

Karolina, die neben ihrem Vater saß, wirkte, als würde sie am liebsten aus dem Saal stürmen.

„Nach dem Tod meines Vaters lebte ich mit meiner Mutter einige Zeit in Loitz“, erzählte Philipp freimütig und zog damit Elisabeths Aufmerksamkeit wieder auf sich. „Es ist eine wunderschöne Stadt weit im Norden. Doch nun bin ich nach Wolgast umgezogen, um mich langsam an die Regierungsgeschäfte zu gewöhnen.“

Elisabeth lauschte seiner angenehmen Stimme. Aber schon als der achte von nur zwölf Gängen heute aufgetragen wurde, merkte sie, dass sie sich nicht ganz für Philipp von Pommern begeistern konnte. Er redete viel von

der Natur und der Literatur. Doch Elisabeth interessierte das nicht. Sie mochte es zwar auch, durch die Wälder zu reiten und in Büchern zu lesen, doch für Philipp hieß die Natur die Jagd und die Literatur Berichte über Helden und die Weltvorstellungen alter Völker. Zudem sprach er ausgedehnt über seine Vorliebe für Schaukämpfe, was Elisabeth einfach nur anekelte. Auch für den Rest konnte sie sich nicht besonders begeistern. Immer öfter hatte sie das Gefühl, ein Gähnen hinter der kunstreich bestickten Stoffserviette verstecken zu müssen, mit der sie sich damenhaft den Mund abtupfte.

Die Musik, die auf das Abendessen folgte, perlte an ihr ab.

„Wir werden noch einige Tage hierbleiben“, erklärte Philipp zum Abschied, küsste ihre Hand und wünschte ihr eine gute Nacht. Elisabeth hätte am liebsten vor Erleichterung aufgeatmet.

Karolina lief an ihr vorbei, als würde diese sie nicht sehen. Doch in ihren Augen brannte ein Hass, der Elisabeth erschreckte.

Der nächste Morgen begann für Elisabeth mit Kopfschmerzen. Sie hörte, wie jemand leise die Vorhänge vor den Fenstern aufzog. Vorsichtig setzte sie sich auf und kniff die Augen zusammen. Helles Sommerlicht strömte in den Raum.

„G-guten Morgen, Fräulein Elisabeth.“

Vor ihrem Bett stand ein schmächtiges, junges Mädchen.

„Agatha“, rief Elisabeth erfreut aus. „Du bist tatsächlich gekommen.“

„Natürlich, Eure Hoheit“, flüsterte Agatha und lächelte zurückhaltend. Im Tageslicht und in anderer Kleidung sah sie nicht ganz so mager und kümmerlich aus wie gestern, zudem schien sie ein wenig an Selbstvertrauen dazugewonnen zu haben.

Elisabeth stöhnte.

„Mein Kopf tut so weh. Ich lag gestern die halbe Nacht lang wach“, klagte sie und ließ sich auf ihr Bett zurückfallen.

Agatha reichte ihr einen Becher Bier und Elisabeth lächelte dankbar.

„Darf ich fragen, wie Euer Abend mit dem jungen Herzog von Pommern war?“, wollte Agatha wissen. Die Scheu schien langsam von ihr abzufallen.

„Er ist ja noch kein Herzog“, wandte Elisabeth ein. „Es hat sich also schon herumgesprochen?“

Agatha nickte und wurde rot.

„Nun, er ist ein sehr gutaussehender Mann, besitzt Ländereien, relativ viel politischen Einfluss und nicht gerade wenig Geld – zumindest bald. Er ist fast in meinem Alter, noch nie verheiratet gewesen und sehr charmant“, begann Elisabeth abwesend und blickte auf die Wälder hinter Coburg.

„Das klingt sehr positiv, Hoheit“, fasste Agatha zusammen.

„Aber ich bekomme eine Gänsehaut, wenn er mit mir redet. Dieser Blick in seinen Augen, als wolle er direkt in meine Seele schauen. Und dann seine Lebensart: Diese ganzen Schaukämpfe und alles andere. Weißt du, wie viel er von der Jagd erzählt hat? Die ganzen Tiere, die er gefangen hat. Schrecklich. Ich meine, das ist doch völlig... widerwärtig! “

„Viele Männer gehen jagen. Selbst Euer Vater; soviel ich gehört habe sogar sehr intensiv“, versuchte Agatha sie zu beruhigen.

„Aber wie er davon schwärmt, gerade von diesen Schaukämpfen: Das ist so abstoßend. Ich kann diese gewaltverherrlichenden Zurschaustellungen einfach nicht gutheißen. Schön, dass er darin so begabt ist, aber das macht ihn und seinen Charakter als Mann nicht besser. Krieg und Kämpfe – das ist vielleicht manchmal notwendig, aber doch nichts Schönes. Wenn dabei Menschen umkommen, kann das doch nicht Gottes Wille sein. Und das dann noch als Spiel darzustellen, nur weil Philipp als Herzog nie selbst einen Menschen im Kampf töten muss… Ich weiß, Vater will, dass ich heirate. Und ja, Philipp wird Herzog und ist vermutlich in vieler Hinsicht ein großartiger Ehemann“, lenkte Elisabeth ein.

„Aber die Frage ist doch: Werdet Ihr je einen Besseren finden?“, sagte Agatha und sah Elisabeth an.

„Ich...“ Wut breitet sich in ihr aus. „Was weißt du schon davon?!“

Vielleicht war sie doch nicht immer so still und lieb...

Agatha, die sich gerade ein wenig aus sich heraus getraut hatte, schrumpfte förmlich zusammen. Statt einer Gehilfin und Beraterin, die sie die letzten Minuten gewesen war, wurde sie plötzlich wieder zu dem mageren, kleinen Mädchen, das Elisabeth gestern getroffen hatte.

Sofort bekam Elisabeth wieder Mitleid. Wieso war sie in letzter Zeit bloß so gereizt?

„Agatha, bitte, ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid“, flüsterte Elisabeth und stand auf. „Das Problem ist doch, dass du Recht hast. Weißt du, Agatha, seit ich klein bin, träume ich insgeheim davon, Nonne zu werden. Meine Mutter war eine Magd und ich fürchte, daher liegt es mir mehr zu dienen, anstatt in all dem Prunk zu leben. Nonne… ja, das war immer mein Traum. Mein ganzes Leben Gott zu schenken. Aber mein Vater würde das nie zulassen. Ich bin seine Tochter und wenn Karolina vielleicht nicht heiraten kann, muss ich es tun. Vater braucht eine Tochter, mit der er eine Verbindung zu einem angesehenen Hause eingehen kann. Wenn er und seine neue Frau Margarethe keinen Sohn bekommen, wird eine seiner Töchter das Erbe antreten müssen, Und so sehr er mich liebt – das muss wohl ich sein. Außerdem glaubt er, das wäre das Beste für mich. In dieser Sache kann ich ihm einfach nicht widersprechen.“

Sie bedeutete der jungen Zofe, sich auf den Stuhl neben ihrem Bett zu setzen. Elisabeth selbst ging

zum Fenster. Die Sonne stand schon über den Wäldern, aus denen Nebelschwaden stiegen.

„Ja, irgendwann muss ich heiraten. Und vermutlich ist Philipp einer der besten Männer, die ich je finden kann. Ich sollte meinem Vater danken, nur…“

Der letzte Satz blieb in der Luft hängen.

„Er ist charmant, gebildet und besitzt politischen Einfluss“, fasste Elisabeth zusammen und stöhnte.

„Heiraten müsst Ihr so oder so“, sagte Agatha. „Ihr solltet ihm eine Chance geben.“

„Ja, nicht wahr?“ Elisabeth seufzte. „Ich werde mich jetzt wohl fertig machen.“

Sie griff nach dem einfachen Kleid, das sie fast täglich trug.

„Wäre es nicht sinnvoller, das Gewand von gestern Abend zu tragen?“, schlug Agatha vor. „Ich könnte mir vorstellen, dass Herr von Pommern mit Euch sprechen möchte.“

Elisabeth zuckte mit den Schultern und ergriff das verhasste, blaue Kleid, welches sie am vorherigen Abend getragen hatte.

Agatha puderte sie und begann dann, ihre Haare zu locken und hochzustecken.

„Woher kannst du das so gut?“, wollte Elisabeth wissen.

„Ich weiß es nicht, Hoheit“, flüsterte sie und sah in die Ferne.

Irgendwie beschlich Elisabeth das Gefühl, dass sie log, ohne dass sie es begründen konnte.

„Der Koch erzählte mir, dass dich einer der Burschen auf der Straße gefunden hätte“, fuhr Elisabeth fort.

„Ja“, murmelte Agatha und betrachtete ihr Werk scheu.

„Es sieht wundervoll aus.“ Elisabeth lächelte, dann wurde sie ernst. „Was passierte mit deinen Eltern, Agatha?“

„Ich sollte Euer Essen holen“, wandte das junge Mädchen ein und floh aus der Tür, noch bevor Elisabeth sich entschuldigen konnte.

Einige Zeit später klopfte es.

„Herein“, rief Elisabeth in der Erwartung, Agatha zu sehen, doch eine andere Dienerin öffnete und stellte ein Tablett auf den Tisch.

„Vielen Dank“, sagte Elisabeth und versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen. „Könntest du bitte in der Wäscherei nachfragen, ob ich heute gebraucht werde? Ansonsten würde ich in den Stall gehen.“

„Natürlich, eure Hoheit“, erwiderte die Dienerin, lächelte freundlich und verließ den Raum.

Lustlos griff Elisabeth nach dem Becher mit Milch. Was war bloß mit Agatha? Der Koch hatte ihr erzählt, dass die Eltern der jungen Zofe an Fieber gestorben waren. Das war zwar tragisch, aber nicht ungewöhnlich. Vielleicht war es nicht sehr taktvoll gewesen, Agatha danach zu fragen. Doch was Elisabeth noch viel mehr verwunderte, war die Tatsache, wie geschickt das junge Mädchen agierte; es war, als wäre sie schon früher Zofe gewesen. Nicht ein einziges Mal beim Ankleiden, Pudern oder Frisieren hatte sie um Anweisungen oder Hilfe gebeten. Es war grundsätzlich nicht weiter kompliziert, erforderte jedoch etwas Übung. Woher sollte Agatha diese haben?

Elisabeth hatte Agatha helfen wollen, da die Arbeit in der Küche zu schwer für das Mädchen war – sie hatte nicht erwartet, dass die junge Dienerin so begabt war.

Eigentlich brauchte sie keine Zofe, das meiste konnte sie selbst und wenn sie eine Dienerin brauchte, so schickte sie einfach nach einer. War es allein die Sorge um Agatha gewesen, die sie zu dieser Entscheidung getrieben hatte? Oder war es Trotz?

Karolinas Mutter Anna hatte darauf bestanden, dass ihre eigene Tochter bereits im zarten Alter von sieben Jahren eine Zofe besaß; sie selbst hatte zwei gehabt, Johann Kasimirs neue Frau Margarethe sogar vier. Auch Johann Kasimir besaß zwei persönliche Kammerdiener. Nur Elisabeth hatte sich zurückgehalten – sie sah einfach keine Notwendigkeit für eine eigene Zofe, sondern betrachtete es nur als zusätzlichen, störenden Luxus.

Manchmal fragte sie sich, ob sie überhaupt bereit war, einen Herzog, Grafen oder sonst einen Mann zu heiraten. Sie würde wohl keine gute Ehefrau werden.

Sie wusste genau, wie viel Glück sie hatte, einen Vater zu haben, der nicht nur blendend für die Bildung und Erziehung seiner – wohlgemerkt unehelichen – Tochter sorgte, sondern auch ihr zumindest vorerst völlig freie Wahl bei der Heirat ließ. Gleichzeitig war ihr auch klar, dass Johann Kasimir mit seiner Tochter eine Verbindung zu einer bedeutenden Familie eingehen konnte und musste.

Elisabeth war, ohne Arroganz gesagt, auffallend hübsch und in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend, besaß also alles, was sich ein Mann von seiner Frau wünschen konnte.

Wäre da nicht ihr unliebsamer Drang gewesen, anders zu sein. Sie tat es ja nicht einmal mit Absicht. Sie wollte einfach nur das tun, was ihr gefiel. Schon seit sie denken konnte, arbeitete sie lieber bei den Mägden und Dienern, als das zu tun, was eine normale junge Frau am Hofe tat. Natürlich war sie auch gebildet, immerhin hatte sie eine umfassende Ausbildung erhalten. Aber anstatt ständig nur in ihrem Zimmer zu sitzen, zu sticken, zu singen und zu lesen, lebte Elisabeth eben, wie sie wollte!

Sie hatte, was ihr gefiel und half im Haushalt, in der Küche, im Stall... All das waren Dinge, die einem potenziellen Ehemann wohl kaum gefallen würden. Schönheit, Bildung; das war wichtig, aber noch bedeutender war die Fähigkeit einer Frau, sich unterzuordnen. Eine eigene Meinung war kaum gewünscht. Ja, es gab Männer, die mit ihrer Ehefrau gerne über Politik diskutierten, aber sie waren rarer als Bildung in einem Armenviertel.

Außerdem kümmerten sich Frauen um die Kinder, erzogen sie und hatten sonst nicht viel zu tun. Besser gesagt: Sie sollten und durften nicht mehr tun. Dass adlige Damen in der Küche halfen – unvorstellbar.

Elisabeth wünschte sich, mit jemandem darüber reden zu können. Aber mit wem?

Ihr Vater hätte vermutlich gesagt, sie müsse damit zurechtkommen. Immerhin war sie eine Frau, zum Heiraten bestimmt und so weiter... Denn auch die Geduld ihres sanftmütigen Vaters war irgendwann zu Ende.

Margarethe? Nein, niemals. Obwohl sich Johann wünschte, dass seine neue Frau – eine Cousine der alten – wie eine Mutter für seine Töchter würde, mochte Elisabeth die neue Herzogin nicht – niemals hätte sie dieser ihre Sorgen anvertraut.

Aber wer blieb dann noch? So sehr Elisabeth die Diener und Mägde auch mochte, helfen konnten sie ihr in dieser Situation wohl kaum. Nicht einmal Agatha, zumal sie diese ja sowieso erst einen Tag kannte und sie auch noch verschwunden war.

Mit wem sollte sie dann reden?

Elisabeth sah in den Spiegel, strich sich noch einmal das Oberteil des Kleids glatt und rief dann nach einer Dienerin. Sie erschien beinah sofort.

„Wärst du so freundlich, Philipp... Herzog von Pommern zu fragen, ob er sich mit mir treffen möchte? Am besten so bald wie möglich“, bat Elisabeth die Frau und sie verschwand mit einem Nicken und einem leisen Lächeln auf dem Gesicht.

Unruhig begann Elisabeth ihren Salon, in dem sie arbeitete und sich für gewöhnlich mit Gästen traf, ein wenig zu ordnen und sortierte die Schriftstücke auf ihrem Tisch.

Wo blieb Philipp bloß? Wollte er sich nicht mit ihr treffen?

Zögernd ließ sie sich auf einem Stuhl nieder und griff nach der Bibel, die auf ihrem Tisch lag. Obwohl das Herzogtum Sachsen-Coburg wie ganz Sachsen inzwischen mehr oder weniger protestantisch war, hatte ihr Vater seine Töchter katholisch erziehen lassen. Vielleicht, weil er es so gewohnt war, vielleicht auch, weil Coburg fast direkt an die katholischen Bistümer Würzburg und Bamberg grenzte. Elisabeth hatte bis zu ihren 14. Lebensjahr bei einem strengen jesuitischen Lehrer gelernt, der den Katholizismus als einzig wahre Religion sah und die Protestanten allesamt als Ketzer stigmatisierte. Doch je mehr Elisabeth im einfachen, evangelisch geprägten Volk unterwegs war, desto mehr sagte ihr dieser Glaube zu, bis sie schließlich hin- und hergerissen war.

Ihr Vater war ein sehr toleranter Mensch, was die Religion betraf, anders als viele seiner Zeitgenossen. So duldete er den Protestantismus in seinem Gebiet und hatte er sich nach vielen Bitten Elisabeths davon überzeugen lassen, ihr neben der gewöhnlichen lateinischen Bibel auch eine Heilige Schrift nach der Übersetzung Martin Luthers in volksnahmem Deutsch zu geben. Sie hatte ihm zwar das Gegenteil versprechen müssen, doch Elisabeth las, der Einfachheit halber – und weil ihr die Sprache mehr zusagte, wenngleich sie des Lateinischen in „optima forma“ mächtig war –, lieber in der Lutherbibel.

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen: du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.

Elisabeth las auffallend gern und viel in der Bibel, aber dieses Mal blieben die Worte nur leere Hüllen für sie.

Sie blätterte einige Seiten weiter, ohne sie zu lesen. Die dünnen Blätter fühlten sich fremd und gleichzeitig vertraut an unter ihren Fingerspitzen.

„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“, las eine Stimme hinter Elisabeth vor und sie fuhr herum.

„Philipp“, rief sie aus und ihr Gesicht brannte.

„Eine sehr interessante Textstelle, ich habe mir schon mehrfach überlegt, wie man sie verstehen könnte. Wieso gerade das Salz? Licht, gut, Licht ist warm und hell, es ist rein und klar – wie Gott. Wenn man das Licht auf einen Leuchter stellt, damit es das Haus erleuchtet, dann erfüllt man sein Haus mit Gottes Wärme und Gnade. Aber das würde ja dann heißen, dass wir wie Gott sind. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist aber doch Gott; das Licht ist Gott“, meinte Philipp nachdenklich.

„Heißt es nicht, dass der Mensch nach Gottes Vorbild geschaffen ist?“, warf Elisabeth ein. „Vielleicht steht das Licht aber auch für den Glauben? Man dämmt ihn nicht ein; man verteilt ihn, damit auch Besucher und Fremde etwas davon bekommen und den Herrn loben.“

„Ein guter Gedanke. Aber wieso das Salz?“, überlegte Philipp. „Es könnte alles sein. Wieso also Salz?“

„Nun, Salz ist wichtig, ohne Salz schmecken so gut wie alle Gerichte nicht“, erklärte Elisabeth. „Es gibt ein Märchen von einem König mit drei Töchtern. Er fragte sie, wie sehr sie ihn liebten. Die erste Tochter meinte, so wie alles Gold der Erde; die zweite sprach von allem Schmuck und Geld. Die dritte aber sagte: ‚Ich liebe dich wie das Salz.‘ Daraufhin wurde der Vater wütend und verstieß sie. Sie heiratete einen jungen Prinzen und lebte mit ihm glücklich und zufrieden. Aber eines Tages kam der Vater von einer Reise zurück und machte an dem Schloss Halt, wo die junge Königin jetzt wohnte. Er wusste nicht, dass sie dort war und bat um eine Speise und eine Bleibe für die Nacht. Da befahl seine Tochter: Kocht ihm das beste Gericht – aber ohne Salz! Als ihr Vater probierte, schmeckte es ihm nicht und seine Tochter trat zu ihm. ‚Verstehst du jetzt, weshalb ich dich wie das Salz liebte?‘, fragte sie ihn, da erkannte und umarmte er sie, weil er es endlich verstand.“

„Eine wunderbare Geschichte“, sagte Philipp anerkennend. „Ja, Salz ist wichtig. Aber wäre nicht Gold wichtiger? Ihr seid das Gold der Erde?“

„Möglich, aber Salz braucht man wirklich“, widersprach Elisabeth.

„Gold auch!“

„In einer Welt, wo Macht und Geld regieren, vielleicht. Aber in Gottes Welt, in einem anderen Leben – da braucht man kein Gold mehr“, wandte sie ein. „Mir gefällt der Vergleich. Etwas so Schlichtes, Notwendiges wie Salz... das finde ich faszinierend.“

„Und wenn es nicht mehr salzig ist, dann kann es nie wieder salzig gemacht werden“, ergänzte Philipp. „Heißt das, dass ein Mensch, der einmal verloren ist, nie mehr gerettet werden kann?“

Elisabeth sah ihm direkt in die Augen. Darin schien ein Hunger zu stehen, eine Sehnsucht nach mehr, nach Antworten. Es erschreckte und faszinierte sie gleichzeitig.

„Erst, wenn ein Mensch vollkommen verloren ist“, antwortete sie und lächelte. „Dann... dann gibt es gar kein Zurück mehr.“

Eine Weile schwiegen beide.

„Sie sind eine kluge Frau, Elisabeth“, meinte Philipp schließlich und das Mädchen wurde rot.

„Ich danke Ihnen.“

„Weshalb wollten Sie mich sprechen?“

Elisabeths Lächeln wich schlagartig aus ihrem Gesicht. Plötzlich fühlte sie sich wieder klein und schwach. Wie sollte sie ihm je sagen, was ihr auf dem Herzen lag? Würde er sie auslachen?

Während des Gesprächs hatte sie sich frei gefühlt, klug, besonnen, ihm ebenbürtig. Doch sie war nur ein junges Mädchen, er der zukünftige Herzog von Pommern-Wolgast. Sie waren nicht ebenbürtig.

„Mein Vater bat mich, über eine Hochzeit mit Ihnen nachzudenken“, sagte sie schließlich und wurde wieder rot.

„Das ist mir bekannt und der Grund meines Besuchs“, antwortete Philipp und lächelte sanft.

Elisabeth dachte nach und blickte aus dem Fenster.

Jählings wurde ihr bewusst, dass gar keine Duenja, keine Anstandsdame, bei ihrem Gespräch anwesend war, sodass sie sich offiziell gar nicht treffen durften. Andererseits war es auch kein amtliches Treffen und mit etwas Glück würde ihr Vater nie davon erfahren. Und da es auch den Herzog nicht zu stören schien…

Sie bemerkte, dass Philipp sie noch immer anschaute und biss sich auf die Lippe, während sie fieberhaft nach einer Möglichkeit suchte, ihre Bitte zu erläutern.

„Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für das Gespräch, was ich mit Ihnen führen wollte“, flüsterte sie dann und sah zu Boden.

Philipp stand auf. Wärme lag in seinem Blick, während er versuchte, Elisabeths Augen zu finden.

„Das ist kein Problem. Rufen Sie nach mir, wann immer Sie so weit sind“, sagte er leise, küsste zart ihre Hand und verließ den Raum.

Kapitel 2

„Fräulein Elisabeth“, begrüßte der Stallmeister sie und lächelte ihr zu.

„August. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir?“, wollte sie wissen, als sie den Stall an diesem

frühen Nachmittag betrat.

„Gut, gut, danke. Ich freue mich, Euch wieder einmal hier zu sehen.“

„Ich hatte in den letzten Wochen wenig Zeit“, versuchte Elisabeth sich zu entschuldigen, doch das Zwinkern des Mannes verriet ihr, dass sie sich keine Sorgen machen musste. Immerhin war sie nicht dazu verpflichtet.

„Wie kann ich dir helfen?“, fragte sie.

„Eine unserer Stuten wird bald ihr Fohlen bekommen, aber sie ist sehr unruhig“, erklärte der Stallmeister. „Vielleicht könnt Ihr mit Antonia nach ihr schauen.“

„Natürlich“, sagte Elisabeth bereitwillig und nickte.

August lächelte ihr hinterher, während sie sich wieder auf den Weg machte.

„Elisabeth.“

Die Herzogstochter drehte sich um und Antonia umarmte sie.