Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carena

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

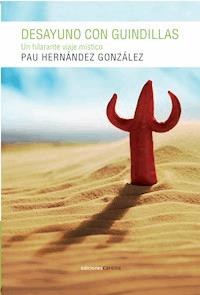

Pau Hernández relata en clave de humor en su obra Desayuno con guindillas un verídico y místico viaje a los antiguos poblados del México Yaqui. Por primera vez se presenta una obra en la que comulgan perfectamente el irónico humor del autor con los caminos de autodescubrimiento.

Su viaje nace a raíz de una experiencia fuera del cuerpo repetitiva que tiene en común con una persona que vive a casi diez mil kilómetros de distancia, en un lugar de México Oriental. Tras la incesante visión de la misma experiencia, deciden encontrarse en el norte de México y emprender la aventura para encontrar lo que en el desdoblamiento se les presenta, y para averiguar el motivo de tan peculiar visión.

Siempre desde un profundo respeto, Pau Hernández narra en primera persona, a modo de diario, las misteriosas circunstancias que, sin proponérselo, le llevan a contactar con perdidas tribus, peculiares personajes que les dan las directrices de sus siguientes pasos, y chamanas curanderas del desierto del Yaqui, que les guiarán en su búsqueda, tanto interior como del elemento que en la experiencia fuera del cuerpo se les presenta.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A mi padre

I

Siempre he creído que algunos sueños pueden hacerse realidad. Pero nunca pensé que uno de ellos podría desencadenar los increíbles acontecimientos que viví durante mis días de travesía por tierras mexicanas.

Al año de conocernos Oneida y yo a través de Internet, una noche mientras dormía, me veía emprendiendo un largo viaje en barco con una mujer a la que no veía el rostro. En cierto momento la imagen se desvaneció y apareció ante mí un mapa de colores y líneas bien definidas.

Tras despertar, intenté descifrar su correspondencia geográfica, pero mis esfuerzos no dieron resultados.

Un par de días después, hablaba con Oneida acerca de sus dos hijos, Elías y Fabián, de tres y seis años, y de su abuela Fabiola Eugenia. Todos ellos viven en México. Oneida y sus hijos, en Puerto Vallarta, perteneciente al estado de Jalisco, en el centro de la costa oeste mexicana. Su abuela reside en el estado de Sonora y atesora mucha información sobre algunos temas a los que prestamos una especial atención, como el conocimiento de algunas tribus indígenas yaquis y el dominio que al parecer tienen los chamanes y brujos de esos linajes sobre los sueños lúcidos. Oneida y yo los tenemos frecuentemente y ese asunto nos unió por primera vez, tiempo atrás, en un foro. Sin comprender el motivo, habíamos tenido algunos de ellos idénticos, siendo el más repetitivo uno en el que observábamos una enorme edificación sin terminar de construir, en una zona arenosa, como si fuese una playa, flanqueada en el lado derecho por una especie de “pared de bruma”. Esta experiencia nos sucedía una y otra vez sin entender el porqué y no veíamos la hora en descubrir el motivo de tan repetitiva visión. Entre nosotros, nos referíamos a esta construcción como “el edificio en ruinas”.

—Mira —me dice Oneida—, te adjunto un mapa para que veas la zona donde vive mi abuela Fabiola Eugenia.

—De acuerdo, pero ten paciencia —le respondo.

Como mi línea de Internet parece que vaya a pedales, espero mientras el envío llega. Quizás con una paloma mensajera llegaría antes.

Al abrir la imagen, mi sorpresa fue mayúscula al ver que era el mismo mapa con el que había soñado dos días antes.

Dudé en decírselo, porque no sabía de qué manera podría demostrarle que aquello que le decía era cierto. Como tengo la costumbre de apuntar los sueños, revisé los de la noche en cuestión y ahí estaba. Tenía anotados los suficientes detalles respecto a los colores y algunos datos que podían servir de corroboración. Así que se lo comenté a la vez que se lo remitía escaneado.

Al valorar la situación, coincidimos en que era mucha casualidad y lo tomamos como una señal. Llevábamos mucho tiempo queriendo conocernos personalmente, así que estuvimos de acuerdo en organizar un encuentro por la zona en cuestión, con la intención de encontrar alguno de los asentamientos nativos, confiando en que ellos, mediante su conocimiento, pudiesen arrojar algo de luz acerca del edificio en ruinas.

—¿Sabes dónde podemos localizar alguna tribu indígena? —le pregunto a Oneida.

—No, pero según dice mi abuela, viven en el estado de Sonora.

Decidimos elegir al azar el sitio en el que quedar.

—Ya sé dónde quedar —me comenta Oneida.

—¿Ya lo has elegido? —le pregunto.

—Sí, mi hijo Elías acaba de lanzarle un rotulador a su hermano y ha impactado en la pantalla del ordenador. Ha quedado marcado un punto: Mexicali.

Así que decidimos quedar ocho meses después, en Mexicali e ir bajando, sin ruta definida, hasta Puerto Vallarta, lugar donde reside Oneida. Los dos objetivos que nos propusimos son en extremo difíciles de conseguir. Contactar con una tribu y más con uno de sus curanderos, según informó Fabiola Eugenia, es casi imposible pues aparte de que no es fácil encontrarlos, algunos de ellos son en extremo celosos de su cultura y no permiten que extranjeros, o incluso gente de su propio país, se entrometan en sus vidas.

Por otro lado, si lo que buscamos estuviese en la costa oeste de México, sería como encontrar una aguja en un pajar. Deberíamos de revisar los dos mil kilómetros de costa que hay entre el punto de origen y el de destino y aún así, nadie nos puede garantizar que lo encontremos.

Mexicali es la capital de Baja California, a 300 km de Los Ángeles, situada justo en la frontera estadounidense del estado de California y consideramos que es un muy buen punto de partida porque nos permitirá revisar buena parte de las playas de la costa oeste con la esperanza de localizar el edificio en ruinas y entender su significado. Además, pasaremos por el estado de Sonora, donde al parecer, se encuentran algunos asentamientos yaquis.—¿Qué harás con tus hijos? ¿Te los traerás o quedan con algún familiar? —le pregunto.

—Los dejaré por unos días con mi abuela, en “Los Mochis”, una población de Sinaloa, porque ahora ella está allí por una temporada larga, en casa de mi tío. Estarán bien, pasan mucho tiempo con ella y se sienten muy a gusto —explica Oneida—. Luego, cuando vayamos hacia Puerto Vallarta, los recogeré de camino.

—Bien, como veas —respondo.

Día 1, viernes.

08:45 h.

Alex, un íntimo amigo, me lleva al aeropuerto. Al acercarnos, le pido que me deje en la terminal B del aeropuerto de Barcelona. Me dice que el avión saldrá desde la terminal A, seguramente. Le insisto que me deje en la B. Me deja en la B. Me pego la soberana caminata hasta la A.

A pesar de ser viernes no hay mucha gente en el aeropuerto. Camino por el enmarmolado suelo en busca de una entidad bancaria donde poder cambiar algo de dinero, de euros a pesos. La encuentro.

El amable personaje de la ventanilla de la sucursal me explica, como si yo fuera broker o tuviese un master en economía y con grandes movimientos de las manos, todo lo concerniente al cambio de moneda; tras dos o tres frases que me resultan alienígenas, comienzo a asentir mientras pienso si en el avión me darán cacahuetes o bellotas para picar. Cuando veo que ha dejado de hacer aspavientos y me mira con cara de espera, le digo que me parece estupendo. Conforme, me da el equivalente de trescientos euros.

09:35 h según el reloj del aeropuerto.

Voy a facturar el equipaje. O el vuelo será un vuelo fantasma, o he llegado el primero. Nadie más espera para facturar. Dejo la maleta y recojo el billete.

Embarque a las 10:45 h en la puerta 58B. Me siento en las butacas frente a la puerta 58B. Como no llevo reloj ni móvil porque no me gusta viajar con ellos, me despreocupo confiando en que cuando vea a la gente ir hacia la puerta de embarque, sabré que serán las 10:45 h. Así que me quedo alelao en una butaca. Al cabo de un buen rato una mujer despistada me pregunta:

—El vuelo para México, ¿es aquí?

—Sí, aquí es… ¿qué hora es? —le pregunto.

—Las 11:20 h —responde ella.

Con los ojos cual caracol estresado y con el estómago replegado sobre sí mismo, intento buscar algún cartel que me indique qué ha pasado.

Hicimos unas cuantas preguntas y nos enteramos de que ¡habían cambiado la puerta de embarque! No habían avisado por megafonía o mi “alelez” me había desconectado el cable del tímpano.

Por suerte, el vuelo se retrasó ligeramente. Una vez mostrado el billete en la puerta de embarque correcta, voy llegando a la compuerta de entrada del avión. Por la ventanita del túnel que lleva al aparato volador, intento ver qué avión es. Recuerda a un bombardero de 1942, con sus planchas plateadas en la cabina, forrándolo, con sus remaches del 20. Le faltaba en el morro la ametralladora.

Vamos entrando y un azafato nos da la bienvenida. Nos colocamos en nuestros asientos. Mi asiento es el 21_K.

Después de colocar el equipaje de mano, se crea una lucha silenciosa con el pasajero del asiento de al lado —al cual llamaré Mr. 21_J— con el fin de conseguir posiciones en el reposabrazos común. Nos miramos, sonreímos los dos pensando… “a la que te descuides, me apalanco el reposabrazos todo el viaje”.

Por el sistema de megafonía, una de las mexicanas azafatas nos da la bienvenida a bordo, mientras que de nuestros codos llagados empieza a salir humo intentando conquistar el reposabrazos.

—Buenos días señores pasajeros. El comandante Gerardo Martínez, y los copilotos, Miguel Serrano y… y… eeeeh… —se oye como tapa el micro— …ah sí, y Gonzalo Soto le dan la bienvenida a bordo.

Me parece ver a Gonzalo Soto mandar un sms a su psicólogo para adelantar su visita en referencia a su complejo de inferioridad.

Desde mi asiento se puede ver parte de la zona reservada a las azafatas y aunque con dificultad, puedo ver dos pequeños relojes digitales que marcan tanto la hora local como la hora en México D.F.

12:05 h.

Despegamos y un chorro de algo sale del motor durante unos minutos y una especie de sirena hace aumentar las taquicardias. Me obligo a pensar que debe ser normal, mientras valoro distintas frases para mi epitafio.

Notas de vuelo:

12:20 h.

Mr. 21_J no aguanta más y ha de ir al lavabo. Oh, sí; el reposabrazos es mío.

13:30 h

A Mr. 21_J le dan espasmos musculares mientras duerme. Lo veo tan dormido, que me dan ganas de gritar cerca de su oído: “¡¡¡Fueeeegooo!!!”

14:20 h.

Para comer, una muestra de lechuga con alubias, perdón, con alubia y pollo con arroz, vino tinto, agua, queso, pan y pastelito; previo, aperitivo de vinito blanco fresquito y unos cacahuetes tremendamente buenos. Me “jarté” de cacahuetes.

16:00 h.

Me parece haber visto saltar a Gonzalo Soto.

18:24 h.

No ha sido buena idea tomar una coca-cola y un sandwich con turbulencias.

18:25 h.

Me limpio.

18:27 h.

Le presento mis disculpas a Mr. 21_J por las salpicaduras y le doy una toalla para que se limpie.

20:45 h.

Nos ponen las películas de Hankok y Hulk dobladas al mexicano.

22:00 h.

21_J se rasca las piernas. Ya no lo trato de “Mr.” Ya hay confi.

22:10 h.

Dios mío… me doy cuenta que las películas son en VHS. Si no hay presupuesto en la compañía para poner DVD a estas alturas, ¿qué pasa con los motores del avión?

23:06 h.

Retortijones.

23:30 h.

Buen rollo con 21_J. Le dejo el reposabrazos un rato. No recuerdo si me ha dicho que era filatélico o zoofílico. Sólo sé que le gustaban los sellos y los animales.

00:30 h.

12 h 30 min. de vuelo y aterrizamos en México D.F.

Fin de mis trascendentales notas de vuelo.

17:38 h hora local en México D.F.

Tengo que esperar cuatro horas para tomar el siguiente avión. Subo a un trenecito que me lleva a la otra terminal desde donde parte el vuelo hacia Mexicali.

Transito por el infinito pasillo que lleva a la puerta de embarque. Allí, compro un bocadillo y un refresco en una de las muchas casetas que hay, donde puedes adquirir revistas, periódicos, comida, telefonía y demás. Además, intento quitarme el letrero de la frente que pone “soy extranjero y no tengo idea de cómo funcionáis”.

Aprovecho y compro un reloj digital de pulsera para no tener más sustos.

18:25 h.

Llamo a Oneida desde un teléfono público para decirle que ya he llegado a México D.F. Me dice que está en el aeropuerto de Mexicali.

—¿Qué haces ya allí? —le pregunto al ver que quedan muchas horas todavía.

—Esperar que llegues —contesta.

Oneida es a veces parca en palabras, pero lo que dice, en ocasiones te hace replantear tus preguntas.

—¿Tenemos sitio donde dormir, Oneida?

—Sí… pero es un poco cutre —responde.

Terminamos la conversación y repaso mentalmente los lugares cutres donde he dormido a veces. Pienso que no puede ser peor que algunos en donde he estado.

21:15 h.

Tras quedarme como un “4” en el asiento de la sala de espera, después de haberme leído todo lo legible y contar las baldosas empezando por las pares y luego sumándole las impares, me levanto para acercarme a la puerta de embarque. Hay bastante gente.

En un momento dado, veo que viene hacia mí, con paso firme, seguro y mirada esquiva, un tremendo y enorme mexicano vistiendo traje gris con finas rayas; me saca dos cabezas en altura y seis espaldas en anchura. Se me pone al lado y me dice con ojos entrecerrados y mirando para otro lado:

—¿Es usted… “El Pájaro”?

“Este viaje promete” —pienso para mis adentros—. “Mmmmm… ¿le digo que sí o le digo que no? Si le digo que sí, a lo mejor me da un maletín con… cosas; O a lo peor me da una bala… “

—No —le respondo finalmente.

—Ok… disculpe —contesta.

Cual culebrilla de ciento veinte quilos, desaparece entre la muchedumbre, dejándome con unas cuantas preguntas rondando por mi cabeza.

21:30 h hora local de México D.F.

Hora de embarcar. Sin contratiempos, el avión despega rumbo a Mexicali. Contando que en Mexicali son 2 horas menos que en México D.F., calculo que llegaré al destino sobre las 22:00 h hora local de Mexicali.

Esta vez no me ha tocado ventanilla, sino pasillo. La mujer que está sentada a mi izquierda, por lo que deduzco de la conversación, es de Mexicali.

—Usted no es mexicano, ¿verdad?

—No señora, vengo de Barcelona, España —contesto.

—Ah, qué bueno. Y, ¿a qué viene a Mexicali? —pregunta con sincera curiosidad.

—Bueno, de turismo —le digo por no extenderme en explicaciones metafísicas.

—¿¡De turismo a Mexicali!? —pregunta realmente asombrada.

He ahí uno de mis momentos claves. Emerge una frase a modo de pensamiento único: “Verás tú dónde estoy yendo a parar”.

—Sí… de turismo. Dígame, ¿qué podría visitar en Mexicali?

—Mmmmmm… nada —palabras textuales.

—¿Nada? —le respondo sorprendido.

Para mis adentros pensé que, bueno, un museíto, una placita, una estatua hecha con plastilina al menos. Mexicali es capital del estado de Baja California, digo yo que algo habrá.

—Mmmmmm… no, nada —vuelve a decir después de pensarlo de nuevo.

Me adormezco visualizando, entonces, las no—plazas de Mexicali, con sus no—bulevards ni sus típicos mariachis. También me deleito con sus inexistentes puestas de sol y sus mudos pájaros en la mañana. La señora me ha dado un buen rollo que no veas.

Aterrizamos. Intuyo que han debido de embadurnar con algún tipo de cola de impacto la pista de aterrizaje o el piloto no le tiene pillado el punto al freno porque, de repente, veo con detalle la trama del tejido del asiento de delante. Eso, o es que la pista es tan corta que han de frenar de lo lindo.

Miro por la ventanilla y sí, la pista de aterrizaje es bastante corta. Es tan corta que deduzco que a los aviones los hacen despegar con catapultas.

22:20 h hora local en Mexicali.

Recojo la maleta. Todo en orden. Sin duda que las minas en las cremalleras han alejado posibles intentos de apertura.

Salgo y veo a Oneida. Está allí, bien puestecita, con los brazos delante del cuerpo sosteniendo con ambas manos su maleta. Es la primera vez que nos encontramos físicamente. Oneida es alta, de pelo largo, lacio y negro. A pesar de ser mexicana, su tez es clara y redondeada con finas líneas. Muestra una sonrisa, mezcla de nerviosismo y complicidad, que acompaña con unos negros ojos y profunda mirada.

Son varios años de comunicación a través de la red compartiendo experiencias importantes para nosotros y esta es la primera vez que nos vemos en persona. Nos abrazamos durante un rato. Al separarnos, vemos que no queda nadie más en el aeropuerto de los “Pin y Pon”.

Los taxis, en México, se contratan en el mismo aeropuerto, pactando el precio por trayecto. Compramos el billete con destino a ese lugar cutre que dice Oneida donde vamos a pasar la primera noche.

23:15 h.

Llevamos alrededor de treinta minutos en el taxi. Las manzanas de casas son muy amplias y largas. Las calles, enormes. Todo está bastante oscuro. No nos hemos cruzado con ningún otro vehículo. Parece una ciudad fantasma. En realidad, todavía no hemos visto ningún sitio como para que sea de interés “visitístico”. Los edificios, todos de una o a lo sumo, de dos plantas, son de viviendas. Sucede que algo no cuadra. Si son todo viviendas y llevamos como media hora en el taxi, ¿dónde compra la gente? ¿Dónde trabajan?

Durante el trayecto, me llaman la atención varios carteles que hay situados en los cruces de las calles: “Hagan caso a las señales”. Supongo que se refieren a las señales de tráfico, pero me resulta curioso leerlo nada más llegar a Mexicali, puesto que es algo que Oneida y yo solemos hacer. Cuando sentimos que “algo” nos está indicando tomar una dirección, ya sea en el ámbito personal o físicamente, lo solemos tomar como una señal y casi siempre acertamos en la decisión tomada.

—Por cierto —le digo a Oneida—, ¿cómo has venido desde Puerto Vallarta hasta aquí? Son dos mil kilómetros.

—En camión —me responde con toda la tranquilidad del mundo.

La imagino yendo en la parte de atrás descubierta de un camión viejo, acompañada de sacos de grano, tablones, cubos y gallinas. “Dos mil kilómetros así…—pienso— menudo valor…”

23:30 h.

Llegamos por fin al “hotel”, aquél que dice Oneida que es cutre.

No es cutre, es terriblemente cutre. Al entrar, la puerta, o lo que queda de ella, cruje. A mano izquierda está recepción. Lo sabemos porque no hay nada más en otra dirección y se intuye un ser humano tras algo a lo que se le podría llamar “mesa”. La luz de un parpadeante fluorescente alumbra a intervalos la oscura estancia. Entre los destellos se puede observar un tono entre verdoso y gris de paredes y suelo. Las paredes intentan aguantar el papel que ya moribundo quiere suicidarse y deja desnudo y sin abrigo al palidecido yeso. Imagino que el techo no aguantaría ni siquiera una leve mirada.

Nos acercamos al hombre que suponemos regenta el local.

—La 208, por favor —le pide Oneida, ya que ella había pasado por ahí a reservar la habitación antes de ir al aeropuerto.

—La 208, claro, por supuesto —contesta el hombre.

La verdad, el hombre parece que ofrezca lo mejor que tiene y da muestras, sólo con la actitud de acercarnos la llave, de que está a nuestro servicio.

Queremos ir ya hacia la habitación, pero algo nos lo impide. Una extraña fuerza nos ancla ahí: es la roña de la moqueta que casi ha cobrado vida y engancha aquello que encima se pose. Quizás el hombre está creando “inteligencia artificial”, a posta.

Al subir las escaleras, se torna más patente. Es como caminar sobre un tejido gelatinoso y hambriento.

Para hacer juego con la puerta, cada escalón cruje con singular sonido. Alguien con tiempo y nociones musicales, podría hacer una tétrica melodía.

Al girar a la izquierda, vemos un aparato de aire acondicionado tirado en medio del pasillo. Nuestra habitación está justo antes.

El pomo de la puerta es redondo y se intuye que era dorado. Entramos y activamos el futurista interruptor de la luz. Al iluminarse la habitación, vemos que dos descomunales insectos, a los que se les podría poner silla de montar, nos saludan con sus antenas. Son tan grandes que decidimos ponerles nombre y hablarles de “usted”.

Alzamos la vista y vemos que por las paredes se desplaza un incontable número de animalitos.

Sigo revisando la estancia. No sé si han aprovechado un agujero existente en la pared para poner el aire acondicionado o el agujero lo han hecho más o menos para poner el aparato. Lo activamos, porque el calor es muy intenso y sofocante. Decidimos no acercarnos demasiado a las paredes, para no dar pie a que los insectos nos aborden. Me parece ver por el rabillo (del ojo) que algunos detectan nuestros movimientos al acercarnos o alejarnos de ellos. También separamos un poquito la cama para que no nos asalten durmiendo. Quizás tampoco nos meteremos bajo lo que, por descarte, son las sábanas. Y mucho me temo que no bajaremos los párpados esta noche, más que nada para no perdernos detalle de la fauna salvaje local.

Día 2. Sábado.

05:57 h.

Empieza a despuntar el alba. Como un muelle, salto de la cama. Reviso mis miembros por si en una cabezada que haya podido dar, algún ser me ha atacado y me ha devorado alguna extremidad. Pero no, estoy intacto.

Miro por una, supongo que ventana, que hay en, supongo que el lavabo. Veo afuera, en un saliente de la solana contigua, un bidón de agua, centenares de cables que van de casa en casa, enormes transformadores y decenas de antenas. La visión en realidad me agrada, por lo novedoso de la situación. Siendo todo diferente, los sentidos se embriagan. No hace falta que sean paisajes de postal para disfrutar de la situación.

No obstante, le sugiero a Oneida —sin opción a negativa— que cambiemos de alojamiento. Accede. Recogemos las pocas cosas que hemos sacado, dejando las maletas preparadas en la habitación. Bajamos sin ellas, confiando que la cerradura de “alta seguridad” impida que un soplido abra la puerta.

Le decimos al ser que estaba en recepción —que intrigantemente sigue sentado en la misma silla, en la misma posición y en la misma actitud— que nos marchamos, pero que pasaremos a recoger las maletas un poco más tarde. Queremos ir al centro a ver qué se cuece por ahí y registrarnos en otro hotel. Le devolvemos la llave y Oneida le pregunta dónde podemos coger un camión para ir al centro. Nos contesta que a dos cuadras, que es como llaman allí a las “manzanas de casas”.

06:20 h.

Salimos. A pesar de ser pronto, no se nota demasiado fresquito que digamos.

—¿Vamos a movernos por aquí en camión? —le pregunto.

—Sí —responde parca Oneida.

—En un camión, ¿de qué? ¿El primero que pase? ¿De frutas, de pescado, da lo mismo?

—Ustedes lo llaman “autobús” o “autocar” —explica Oneida—. Aquí, “camión” se utiliza para llamar tanto a uno como a otro.

—Y, ¿cómo llamáis a lo que allí llamamos “camión”?

—Camión —responde.

—¡Ah! O sea que, ¿viniste en autocar desde Puerto Vallarta? —pregunto aliviado.

—¿No pensarás que vine en un camión lleno de gallinas? —pregunta mientras se ríe.

—Nooooo… ¿A qué mente retorcida se le ocurriría eso? —le respondo a la vez que le guiño el ojo.

Caminamos. Me deleito con el paisaje. Cualquier persona que oiga decir que uno se deleita con el paisaje que se ve al salir de ese hospedaje en Mexicali pensaría que estoy mal de la cabeza; y en efecto, así es.

Las calles están encementadas en casi todos los tramos y se ven bastantes socavones. Nadie más que nosotros por la calle.

Ella camina con pasos cortos, erguida y con mirada al frente, como si flotase; yo parezco un can, oliendo sin que se note, mirando los detalles del rededor más cercano.

Mientras seguimos caminando, no veo ninguna tienda. Todo son viviendas de una planta o dos a lo sumo; casi todas tienen porche y el vehículo guardado pasada la valla. Son casas humildes, sin nada que ostente riqueza, exceptuando los coches.

Me doy cuenta de que todavía no hemos terminado de pasar la primera manzana. Espero que antes de cenar pasemos la segunda.

Llegamos al cruce con la segunda manzana. Miramos a la derecha y se ve calle hasta donde te llega la vista; miramos a la izquierda y se ve calle hasta donde te llega la vista. Veo por fin, un comercio de coches nuevos en apariencia, con sus triangulares banderitas de vivos colores que decoran la parte alta al aire libre del comercio. Es el único comercio que he visto por la zona.

Giramos a la izquierda y seguimos caminando. Le pregunto a Oneida si sabe dónde puede haber una parada para tomar el camión que nos lleve al centro. Me dice que a pesar de haber algunas paradas señalizadas —“como aquella” — señala—, se toma en cualquier parte.

Imagino que debe referirse a un poste torcido que hay en la acera. Sospecho que debe de ser la acera, aquello que hay entre las casas y unas piedras colocadas en línea recta que acompañan al asfalto por su travesía.

—Ahí viene —dice Oneida.

Lo para. Sube ella primera y le pregunta al conductor si va hacia el centro. Con un leve gesto de la cabeza da a entender que sí.

06:41 h.

Subimos al autobús. Los asientos son de viejo skai granatoso, para dos personas delgadas, sin división intermedia. Las rodillas se me clavan en el respaldo delantero, literalmente hablando. El traqueteo del vehículo mece el jolgorio de risas matutinas de los pocos viajeros que, por sus vestimentas, diría que van a trabajar. Todos escuchan la exitosa y humorística emisora de radio que lleva puesta el conductor.

Una vez pasado el horizonte dos veces o tres, giramos a la izquierda. Durante el trayecto, sólo veo casas, pero aparenta bastante más actividad.

Me emociono al ver por fin una plaza y una rotonda que dan el arranque de una zona comercial ¡Sabía que la mujer del avión me engañaba! Oteo en busca de una tienda para comprar champagne y serpentinas.

Al ver que estamos llegando, Oneida se agarra de una fina cuerda que pasa por encima de la ventana y transcurre por todo el interior del camión. Calculo su peso grosso modo y la resistencia de la cuerdita: no cuadra. Veo que sólo ha sido un ademán de sostenerse en ella, pues en realidad es parte de un mecanismo que tira de una dorada y vieja campanita que está al lado del conductor para que sepa que ha de parar.

07:17 h.