Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

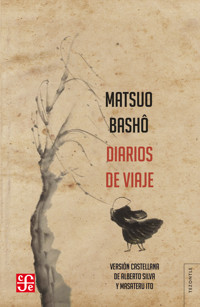

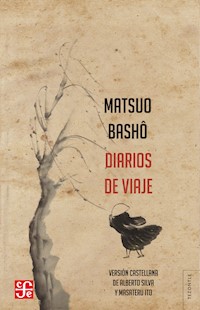

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Destacados

- Sprache: Spanisch

"Estos Diarios de viaje provocan en nosotros un sentimiento extraño. Ciudadanos como somos del siglo xxi, nos transportan a un pasado remoto, en tiempo y espacio: datan del período premoderno de un Japón cultivado (por rural, y también por estudioso). Ilustran las andanzas de un plebeyo que se sabe famoso pero que, sin embargo, deja lo que tuvo —un oficio bien rentado— y lo que era —por formación, un urbanita—, para lanzarse al camino apenas con lo puesto, como detalla en numerosos pasajes. Quiere ver, sentir, palpitar, para, a continuación, relatarlo. Es ese impulso suyo, justamente, lo que de inmediato atrae la atención sobre estos escritos de poeta y a la vez nos invita a hacernos testigos de sus extenuantes caminatas. Porque la voz narrativa de esos textos habla de algo vivo: en cada línea se refiere a lo que late, dentro de sí y en su entorno. Bashô narra lo que experimenta a cada paso (nunca mejor dicho). Esa capacidad suya de transmitir experiencia lo sitúa de cuajo en nuestra actualidad de lectores deseosos, como él, de vivir a fondo lo que nos toca y, en lo posible, certificarlo, exteriorizarlo, de alguna manera enunciarlo, con palabras y en actos. 'Se trata de seguir los pasos de los antiguos, no de repetir lo que ellos hicieron': así definía Matsuo Bashô su proyecto de vida. Se trata, en nuestro caso, de revivir su experiencia" (Alberto Silva y Masateru Ito).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MATSUO BASHÔ

DIARIOS DE VIAJE

Versión castellana, notas y estudio crítico de Alberto Silva y Masateru Ito

“Estos Diarios de viaje provocan en nosotros un sentimiento extraño. Ciudadanos como somos del siglo XXI, nos transportan a un pasado remoto, en tiempo y espacio: datan del período premoderno de un Japón cultivado (por rural, y también por estudioso). Ilustran las andanzas de un plebeyo que se sabe famoso pero que, sin embargo, deja lo que tuvo —un oficio bien rentado— y lo que era —por formación, un urbanita—, para lanzarse al camino apenas con lo puesto, como detalla en numerosos pasajes. Quiere ver, sentir, palpitar, para, a continuación, relatarlo. Es ese impulso suyo, justamente, lo que de inmediato atrae la atención sobre estos escritos de poeta y a la vez nos invita a hacernos testigos de sus extenuantes caminatas. Porque la voz narrativa de esos textos habla de algovivo: en cada línea se refiere a lo que late, dentro de sí y en su entorno. Bashô narra lo que experimenta a cada paso (nunca mejor dicho). Esa capacidad suya de transmitir experiencia lo sitúa de cuajo en nuestra actualidad de lectores deseosos, como él, de vivir a fondo lo que nos toca y, en lo posible, certificarlo, exteriorizarlo, de alguna manera enunciarlo, con palabras y en actos.

‘Se trata de seguir los pasos de los antiguos, no de repetir lo que ellos hicieron’: así definía Matsuo Bashô su proyecto de vida. Se trata, en nuestro caso, de revivir su experiencia.”

Alberto Silva y Masateru Ito

MATSUO BASHÔ (Ueno, provincia de Iga, 1644-Osaka, 1694)

Es el máximo exponente de la poesía japonesa y uno de los maestros del haiku. Nace en el seno del estamento campesino, en la época en que el sistema feudal se estaba consolidando en Japón, y desde muy temprana edad se dedica al arte de la poesía. En 1672 se traslada a Edo, actualmente Tokio, y a partir de ese momento adquiere notoriedad y comienza a tener discípulos que se destacan como poetas. En 1680 toma la decisión de trasladarse a las afueras de Tokio, a Fukagawa, para llevar una vida más solitaria y en contacto con la naturaleza. Desde entonces, su escritura es fuertemente influenciada por el taoísmo y el zen, y por los clásicos chinos y nipones. A lo largo de los años, realiza distintos viajes a pie por el Japón medieval para encontrar fuentes de inspiración y así se convierte en un poeta itinerante.

El Fondo de Cultura Económica ha publicado Sendas de Oku (2005).

Índice

CubiertaPortadaSobre este libroSobre el autorDiarios de vida, diarios de viaje, por Alberto Silva y Masateru ItoI. Diario de una calavera a la intemperie (Nozarashi kikô, 1684)II. Viaje a Kashima (Kashima kikô, 1687)III. Cuaderno en la mochila (Oi no kobumi, 1687)IV. Viaje a Sarashina (Sarashina kikô, 1687)V. Senda hacia Oku (Oku no hosomichi, 1689)VI. Diario de Saga (Saga nikki, 1691)Sobre los títulos de las obrasCréditosPrimera página de Senda hacia Oku, con caligrafía de Bashô.

Diarios de vida, diarios de viaje Alberto Silva y Masateru Ito

UNA VIDA DE POETA

Resulta atractivo acercarse a la biografía de un hombre tan célebre como ha sido (y para muchos continúa siendo) Matsuo Munefusa, conocido también con los nombres de Bashô, Kinsaku u otros. Es prometedora la expectativa de encontrarnos con circunstancias especiales, azarosas (en este aspecto, el lector de los Diarios de viaje1 probablemente no quedará insatisfecho). Y es considerable la complejidad, a menudo con ropajes de misterio, ingredientes que no escasean en una existencia tan atrevida como la del máximo exponente de la poesía japonesa y maestro del haiku.

Bashô nació llamándose Matsuo, en el seno del estamento campesino2 de mediados del siglo XVII. Eran épocas en que el sistema feudal se estaba consolidando en Japón, en pleno período Tokugawa (1603-1868). En un mundo estatutario donde el débil necesitaba apoyo del más fuerte para prosperar, el joven Matsuo sirvió al tercer hijo de la familia samurái Tôdô, de nombre Yoshitada, apenas dos años mayor que él. Pese a su gran diferencia de rango, se hicieron buenos amigos. Y a Bashô se le permitió, junto a su joven señor, tomar contacto con el nuevo viento artístico que en esos años era el haikai de la escuela teimon.3 El señor feudal que lo protegía parecía predestinado a preservar (y, de paso, a otorgarle a Matsuo) honores y placeres propios del bienestar mundano. Pero Yoshitada falleció de forma prematura. Con solo 23 años de edad, Bashô se planteó la necesidad de escapar de las cortapisas del sistema feudal, a fin de poder desarrollar sus propias posibilidades humanas. Asimismo, se dice que hubo de sufrir una segunda decepción: el imposible amor con Jutei. Al parecer, Bashô vibró de pasión por esta joven cuando él tenía 20 años, pero finalmente no les permitieron casarse.

Con tanto contratiempo, su entorno se le volvió pesado y, sobre todo, estrecho. “Para librarse de las propias circunstancias bajo este sistema —imaginamos que hubiera podido pensar— uno tiene que abandonar su pueblo natal, su furusato...” Esto permite entender mejor, de un modo despojado de cualquier romanticismo, por qué Bashô se lanzó tan resueltamente al mundo del haiku. Pero a la vez nos percatamos de cómo, recorriendo paso a paso la senda exigente de la escritura (hasta que pudo hacerse famoso y, por eso, muy requerido), fue descubriendo que se abría delante de él otro camino (más ancho y atractivo todavía), el de poeta itinerante (errabundo, bohemio, como otros de su época, aunque ninguno igualara su talla).

El haiku se volvió para él instrumento y acicate de un estilo peregrino, ese que adoptó durante sus últimos y muy fértiles años, hasta encontrar la muerte. Aceptó la austeridad que se espera de todo viajero (en más de un caso, acompañada de una pobreza que no desconocía del todo) y transformó sus correrías en ocasión para una observación incansable, cada vez más aguda, de las cosas como son. Observación exterior de los hitos principales de la tradición cultural japonesa, que va localizando a paso de peatón, punto por punto, con minucia de redactor de guías de viaje. Y observación interior, propia del que acepta dispersarse a sí mismo, como espuma, en el devenir de los días; o del que busca reconciliarse con el albur de circunstancias naturales que él mismo sale a buscar, a encontrar, a asimilar, hasta hacerse uno con ellas.

Así, la peripecia biográfica de un escritor famoso deja de ser mero apéndice y pasa a encabezar estas páginas de introducción a los Diarios de viaje del poeta Bashô. Porque ellos constituyen, de principio a fin, el relato pormenorizado de una década y media que habría de poner broche de oro a su espléndido recorrido. Una vida y una obra llenas de sentido: un sentido, al parecer, nada perecible.

1644: Matsuo Munefusa (Bashô) nace en Ueno, provincia de Iga (hoy, prefectura de Mie).

1656: fallece Matsuo Yozaemon, su padre.

1662: primer poema suyo identificado.

1666: muere Tôdô Yoshitada, amigo y poeta compañero, hijo de su señor feudal.

1672: dedica a un santuario sintoísta treinta poemas suyos escogidos para el concurso poético Kai Ôi. Se traslada a Edo (hoy, Tokio).

1675: participa en un torneo de “versos encadenados” (haikai no renga) con Nishiyama Sôin (1605-1682), fundador de la escuela poética danrin. Empieza a tener alumnos que destacan, entre ellos Sugiyama Sanpû (1647-1732) y Takarai Kikaku (1661-1707).

1676: participa en dos series de versos encadenados de estilo danrin, “Dos poetas en Edo” (Edo ryôgin shû). Son años de coexistencia entre distintas orientaciones poéticas: la escuela danrin otorga a los poetas mayor libertad en la elección de temas, metáforas, tonos, así como en la composición poética. El estilo precedente se conocía como teimon y había sido creado por Teitoku Matsunaga (1571-1654). El modo danrin se considera como transición entre el inicial teimon y el posterior shômon, encabezado por la poética de Bashô. El shômon es más lírico y a la vez descarnado (jugando con los kanji que lo componen, podemos entender que significan “autenticidad”), más atento igualmente a la sutileza estética.

1677: comienza a trabajar en el Departamento de Obras de Conducción de Agua de la municipalidad de Edo, mientras continúa su senda como estrella ascendente de la escuela poética danrin.

1679: se convierte en “laico consagrado” del zen.

1680: la escuela danrin publica Antología de veinte poetas discípulos de Tôsei (Tôsei Montei Dokugin Niju Kasen), uno de los nombres de pluma de Bashô. Se muda desde el centro de Edo a una choza en las afueras rústicas de Tokio, distrito de Fukagawa. Su poesía empieza a reflejar la intensidad emocional y la profundidad espiritual características de una poesía china vinculada al taoísmo, que Bashô adopta.

1681: un discípulo suyo trasplanta un árbol de plátano (bashô) junto a la choza del poeta. Antes de que termine ese año, choza y poeta serán conocidos ya por ese nombre. Practica zazen (meditación sentada del zen) bajo la dirección de Butchô (1642-1716). Zen y taoísmo influyen desde entonces en su poesía.

1683: la choza bashô es destruida por un incendio, en enero de ese año. Se publica la primera antología principal de su propia escuela, Castaños ficticios (Minashiguri). En agosto muere su madre.

1684: en septiembre, comienza un largo viaje hacia el oeste, que genera su primer dietario, Diario de una calavera a la intemperie (Nozarashi kikô). Durante una visita a Nagoya, conduce cinco series de versos encadenados (kasen),4 que serán publicadas como Sol de invierno (Fuyu no hi).

1685: visita su pueblo natal de Ueno para celebrar Año Nuevo. Después de detenerse en varios lugares, regresa a Edo en verano y concluye su Diario de una calavera a la intemperie.

1686: escribe Notas críticas sobre los renga de Año Nuevo (Hatsukaishi hyôchû), que deja inconclusas.

1687: en octubre viaja al santuario de Kashima para contemplar la luna llena. De dicha recorrida resulta Viaje a Kashima (Kashima kikô). Publica Colección de versos (Atsumeku), una selección de 34 de sus hokku. A fines de noviembre emprende un nuevo periplo que será relatado en Cuaderno en la mochila (Oi no kobumi).

1688: el viaje de Cuaderno en la mochila en realidad termina en Suma, en mayo del año siguiente. Pasa el verano en áreas entre Kioto y Nagoya, rodeado de amigos y discípulos. En septiembre viaja al pueblo de Sarashina, de nuevo con el objetivo de observar la luna llena. De allí surge Viaje a Sarashina (Sarashina kikô), tras el cual regresa a Edo.

1689: parte desde Edo en mayo, para un viaje muy largo al país del norte y a la costa occidental de Japón. Será la base para su relato de viaje más extenso, Senda hacia Oku (Oku no hosomichi). Como es propio de su estilo, el fin del relato consiste en concluir antes del final, como quien dice en camino, al dirigirse el poeta hacia Ise, en octubre de ese año.

1690: pasa la mayor parte del invierno en su pueblo natal de Ueno. Entre mayo y agosto, habita la que llama “Morada ilusoria”, a orillas del lago Biwa. Luego se traslada a su pueblo natal de Ueno. En sus encuentros, comienza a divulgar el concepto clave de su ideal poético, enteramente hecho de grave “ligereza” (karumi).

1691: pasa el final de mayo en Rakushisha (quinta de los caquis caídos), situada en los montes occidentales de Kioto. Allí escribe Diario de Saga (Saga nikki). También publica la antología de versos encadenados Capa de paja del mono (Sarumino). Regresa a Edo en diciembre.

1692: después de unos meses relativamente tranquilos, le construyen su nueva choza de bashô, en Edo. Vuelve a ser el muy ocupado (y visitado) maestro de haikai que todos esperan.

1693: se enferma Tôin, sobrino a quien el poeta ya había cuidado durante años. Se lo llevan a Bashô y en abril fallece en su casa. A continuación, empieza a ocuparse de la monja Jutei. Luego, en agosto, el poeta cerrará sus puertas a nuevas visitas.

1694: emprende viaje al suroeste. Corre el mes de junio, su salud se va deteriorando. Se publican dos antologías con poemas de escritores de su escuela: Habitación separada (Betsuzashiki) y Una bolsa de carbón (Sumidawara). Muere el 28 de noviembre, mientras se encontraba de viaje por Ôsaka.

UNA POESÍA DE LA EXPERIENCIA

Estos Diarios de viaje provocan en nosotros un sentimiento extraño. Ciudadanos como somos del siglo XXI, nos transportan a un pasado remoto, en tiempo y espacio: datan del período premoderno5 de un Japón cultivado (por rural, y también por estudioso). Ilustran las andanzas de un plebeyo que se sabe famoso pero que, sin embargo, deja lo que tuvo –un oficio bien rentado– y lo que era –por formación, un urbanita–, para lanzarse al camino apenas con lo puesto, como detalla en numerosos pasajes. Quiere ver, sentir, palpitar, para, a continuación, relatarlo. Es ese impulso suyo, justamente, lo que de inmediato atrae la atención sobre estos escritos de poeta, y a la vez nos invita a hacernos testigos de sus extenuantes caminatas. Porque la voz narrativa de esos textos habla de algo vivo: en cada línea se refiere a lo que late, dentro de sí y en su entorno. Bashô narra lo que experimenta a cada paso (nunca mejor dicho). Esa capacidad suya de transmitir experiencia lo sitúa de cuajo en nuestra actualidad de lectores deseosos, como él, de vivir a fondo lo que nos toca y, en lo posible, certificarlo, exteriorizarlo, de alguna manera enunciarlo, con palabras y en actos.

El sentimiento extraño del comienzo de a poco se remansa. “Se trata de seguir los pasos de los antiguos, no de repetir lo que ellos hicieron”: así definía Matsuo Bashô su proyecto de vida. Se trata, en nuestro caso, de revivir su experiencia, claro que en las condiciones específicas de hoy. Porque ¿podemos tal vez ser peregrinos, como él fue?; ¿podemos, llegado el caso, mendigar? Podemos —y sin falta debemos, si de veras queremos alcanzar alguna plenitud— llevar adelante esa vida de artista a la que invitaba el occidental Friedrich Nietzsche. Pero si preferimos enunciarlo de una forma oriental, digamos que el gesto de Bashô en los Diarios de viaje consiste en transformar su existencia en esa obra única que, mediante cada acción, todo artesano de sí mismo pule y pule, haciéndose capaz de transformar una teja en espejo. Presumible lector del patriarca sôtô Kigen Dôgen (cuyo templo Eihei-ji visitó con unción en la provincia de Fukui, según narra en Senda hacia Oku), resulta verosímil que Bashô conociera cierto diálogo célebre del dôgeniano texto Zazenshin. Dos maestros zen equiparan su propia práctica a la transformación de una persona opaca —¡al inicio todos somos auténticos trozos de piedra, en cuanto a contemplación!— en materia capaz de reflejar la luz: y es cierto que (como le fue ocurriendo a Bashô) en la vida vamos desde la teja hacia el espejo, vía contemplación andariega o sentada. El hecho es que los Diarios de viaje no solo narran peripecias de alguien que sale de paseo, sino que pasan a ser, en realidad, la entera crónica de su travesía. Vida, viaje y poesía se dan cita, se reconcilian, se entreveran con gracia, en los escritos de un hacedor tan culto como sencillo, tan abarcador como penetrante.

Poco antes de nacer Bashô, en 1613, se echaba al mar desde el puerto de Sendai la primera expedición japonesa hacia Occidente: doscientos cincuenta samuráis de esa provincia del noreste de Honshû partieron para conocer México, España y Roma. En 2013, celebraron en Japón el cuarto centenario de lo que dio en llamarse misión Hasekura. Mucho recibió el archipiélago nipón del contacto progresivo con occidentales.6 En retribución, entre variados tesoros que, con el paso del tiempo, Japón acabó legando a Occidente (en general sin premeditarlo), uno indiscutible sería la poesía del haiku, así como la maestría literaria y personal de Matsuo Bashô. Su estro lírico consiguió orientar durante siglos la poesía de las 17 sílabas. Ocurrió desde el comienzo en Japón (sus Diarios de viaje reconocen, sin falsa humildad, la expectativa que su presencia de peregrino pobre creaba en cada zona visitada). Hoy en día, la importancia de la poesía de Bashô es grande. Y crece también fuera de las cuatro islas: la traducción de su poesía en distintas lenguas occidentales brinda testimonio.

La grandeza de Bashô consiste en no haberse considerado nunca un maestro. A decir verdad, no se conformó con la reputación (y el buen pasar) a que suele acceder un artista exitoso (a Bashô no le faltaban sponsors: para alojar, para publicar, para reunir a sus amigos poetas y regalarse juntos con sake y buena mesa, como relata con franqueza en Rakushisha de Saga). Los diarios delatan cuánto quiso el poeta avanzar más allá. Más allá de la gloria, siempre tramposa en materia de intelecto o de letras. Más allá de las sendas trilladas de la fama y el dinero, haciendo de cada pisada un trazo de su peculiar modo de marchar. Incluso más allá de sí mismo, arrancándose de la propia persona, de la mente pequeña del ego, a fin de vivir absorto en la contemplación del punto de resolución del drama humano, ámbito misterioso donde late el corazón y donde la respiración se (con)funde con la energía del universo. Algo de esto son muchos de los haikus con que Bashô deja constancia de instantes sobresalientes de cada uno de sus recorridos. No en vano señalamos cuánto el tao y el zen habrían de influir en su escritura.

UNA OBRA DE AUTOR

Un gran artista no se limita en su obra a rondar lo autobiográfico, sino que narra (sin siquiera ser consciente de ello) el vasto mundo que lo rodea. Así como se pudo hablar de un siglo entendido “con los ojos de Rembrandt”, para caracterizar a Holanda en el siglo XVII, del mismo modo podríamos hablar del “mundo de Bashô”, uno que abarca al Japón del mismo siglo y de su inmediata posteridad. Medirse con los Diarios de viaje conlleva tomar en cuenta esas implicancias individuales y sociales.

Bashô es un autor enciclopédico, caso que pocas veces se repite hasta tal punto. Mientras recorre los caminos de su patria, va pensando en los clásicos chinos y nipones, que aprecia inmensamente y que guían su camino (los cita de memoria, a veces de modo algo incierto, cosa que no se molesta en corregir, para que la pluma no pierda presteza, naturalidad, y mantenga la primacía emotiva y estética del momento presente). Que mencione a Confucio o a Saigyô, a Genji o a Yoshitsune, no revela la coquetería de un autor que rememora aventuras pasadas desde la tranquilidad de su escritorio. Las historias japonesas a que Bashô alude ocurrieron en sitios muy diversos. Son, precisamente, los que el poeta va a encarar cada vez en forma personal, con actitud respetuosa, a menudo asombrada. Se detiene en los parajes donde consigue escuchar el latido de la tradición de su pequeño gran país: el de la comarca que le era familiar (furusato) y el de los más alejados confines (oku). En sus viajes, Bashô sale al encuentro de los fundamentos profundos de la cultura japonesa, que el poeta hace pasar por dos filtros simultáneos: la poesía del haiku —que constituye su indeleble sello artístico— y la práctica del zazen, una contemplación que no es restrictivamente religiosa, sino que adquiere la dimensión cósmica de la naturaleza: Bashô es espontáneamente budista y sintoísta como lo es, en Japón, el zen de la meditación sentada.

En línea con lo dicho, cabe mencionar que, conversando con sus discípulos,7 Bashô solía explicar que los dos principios de su escuela poética eran “el cambio” y “la permanencia”. Esta toma de posición resulta más inteligible cuando se tienen en cuenta los grandes peligros que desde siempre han amenazado a la poesía japonesa: quedarse con solo uno de ese falso par de opuestos. Por eso, cabe volver a lo que Bashô decía: “No pretendo seguir los pasos de los hombres de antaño; busco lo mismo que ellos buscaron”. Manifestaba que no intentaba copiar soluciones que poetas de otros tiempos habían dado a los problemas eternos. En vez de eso, se esforzaba en asimilarlos y resolverlos por sí mismo.

UNA TRADUCCIÓN AL ALIMÓN

Tomando a Bashô a la vez como artista, poeta y practicante, la traducción de sus palabras se torna tarea riesgosa y delicada, tanto como lidiar un toro al alimón. En España, “torear al alimón” constituye una técnica (o, en lenguaje torero, un pase, o una suerte) en la que dos personas (ojalá animosas, aguerridas) se entienden con el mismo astado usando un solo capote, que sostienen aferrado a cuatro manos. El animal a lidiar era en nuestro caso la escritura de Bashô: un engendro único por su fuerza, por su ambigua volubilidad, por su tremenda acometida. Toreros de plaza de tientas fuimos ambos traductores, sin perder la sonrisa, asiendo con firmeza el paño fino de esos textos, desde cada una de sus extremidades: la lengua japonesa y la castellana.

Las traducciones al alimón son infrecuentes. Se conocen traducciones de pareja. Pero casi siempre una de las partes (en general la lengua receptora) toma el liderazgo y solo se deja ayudar por la inspección de la otra parte (la de la lengua original, urgida en ocasiones a multiplicar notas aclaratorias a pie de página). Una verdadera traducción al alimón elimina protagonismo unipersonal y deja su suerte (en dramático sentido vital) en manos de ambos, exigidos a lidiar de manera bien avenida y convincente, si quieren sobrevivir en el intento. No son muchas las versiones de esta laya, por las exigencias que plantean.

La primera y principal consiste en registrar el original desde la lengua emisora, para que no pierda (o pierda lo menos posible) el sentimiento que le es propio. En el caso de la lengua de Bashô, y por citar algunos ejemplos (otros aparecerán en notas):

la

economía verbal,

lejos de la barroca (preciosa y preciosista) tendencia inflacionaria de la lengua de Castilla; economía nipona de la cual las 17 sílabas del haiku ofrecen un ejemplo de una elocuencia demoledora;

la

indefinición de género y número

por parte de la voz narrativa, la cual se expresa en singular tanto como en plural, sembrando dudas sobre si quiere enfatizar la peculiaridad, o la soledad, de tal o cual reacción suya ante tal o cual lance del viaje;

la

hipotiposis,

recurso retórico (de nombre griego y validez universal) que consiste en omitir parte de la explicación, y hasta de la oración, dejando al lector la tarea de completar el texto según su personal comprensión;

el

polisemantismo

propio de la lengua japonesa, muchos de cuyos caracteres simbólicos —

kanji

— pueden cambiar de significado y leerse de forma distinta, sin que se modifique su escritura, la cual estalla como

hanabi,

entrañable fuego de artificio de los veranos japoneses, que aquí combina aparato visual con proliferación semántica.

Otro requisito de una traducción al alimón proviene del talante de los que la emprenden. Estos tienen la difícil tarea de reunir en sí mismos el dominio de su lengua y el entendimiento de la ajena. En el proceso advierten hasta qué punto ni la nativa era enteramente propia, ni la extranjera del todo ajena: al menos comparten la misma extrañeza, la que suele provocar un acercamiento riguroso a la palabra, en especial cuando quien la esgrime es talentoso como Bashô. De modo inevitable, los traductores se vuelven intérpretes: intentan pasar un mismo texto por el tamiz de dos lenguas. En la medida en que lo consiguen, alcanzan la magia parcial de algunas traducciones: inventan una suerte de “lengua intermedia”, que se mantiene fiel a sus progenitores. Lo más respetuoso posible al espíritu de la lengua japonesa (¡no tiene que dejar de resonar el japonés!) y plenamente comprensible para el lector de lengua española (¡tiene que llegar a sonar en castellano!).

La traducción del japonés al español encuentra diversos escollos. Uno de los más difíciles es que no existe correspondencia poética entre los vocabularios japonés y castellano. Veamos algunos ejemplos. Las palabras hanami o tsukimi podríamos traducirlas por “mirar una flor” o “mirar la luna”. Pero para dar a entender realmente en qué consisten hanami o tsukimi