9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: adlima GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

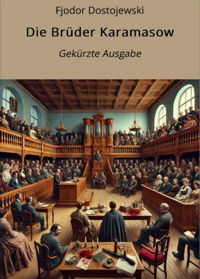

Dieses Buch präsentiert den Klassiker der Weltliteratur in sorgfältig gekürzter Form. Der Text wurde in modernes Deutsch übertragen, wobei Stil, Ton und Ausdruck des Originals weitgehend beibehalten wurden. Für alle, die einen raschen Zugang zu diesem umfangreichen Klassiker erhalten möchten. „Die Brüder Karamasow“ von Fjodor Dostojewski ist ein tiefgründiger Roman über Schuld, Glauben, Freiheit und Familie. Im Zentrum steht die Familie Karamasow: der alte, selbstsüchtige Vater Fjodor Pawlowitsch und seine drei sehr unterschiedlichen Söhne: Dmitri, Iwan und Aljoscha. Dmitri ist leidenschaftlich und handelt oft impulsiv. Er streitet sich mit dem Vater um Geld und um die Liebe einer Frau. Iwan ist ein kluger Denker, zweifelt an Gott und kämpft mit tiefen Fragen über Gut und Böse. Aljoscha ist sanft, gläubig und folgt zuerst einem Klosterleben. Es gibt auch noch einen vierten, unehelichen Sohn, Smerdjakow, der ruhig und unauffällig wirkt, aber innerlich voller Hass ist. Als Fjodor Pawlowitsch ermordet wird, fällt der Verdacht auf Dmitri. Er wird verhaftet, obwohl er seine Unschuld beteuert. Der Mordprozess bringt dunkle Wahrheiten ans Licht. Iwan zweifelt an seinem Verstand und fühlt sich mitverantwortlich. Der Roman stellt große Fragen: Gibt es Gerechtigkeit? Was ist Moral ohne Glauben? Welche Rolle spielt Verantwortung? Dostojewski zeigt, wie stark die inneren Kämpfe der Menschen sind – zwischen Gut und Böse, Vernunft und Gefühl. „Die Brüder Karamasow“ ist nicht nur ein Kriminalfall, sondern ein großes Werk über die menschliche Seele. Der Roman ist berührend, spannend und regt zum Nachdenken an. Bis heute zählt er zu den wichtigsten Werken der Weltliteratur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Fjodor Dostojewski

Die Brüder Karamasow - Gekürzte Ausgabe

Vorwort des Verfassers

Ich beginne die Lebensgeschichte von Alexej Fjodorowitsch Karamasow. Dabei habe ich ein Problem: Ich nenne ihn meinen Helden, aber er ist kein großer Mann. Deshalb höre ich schon die Fragen: Warum gerade er? Was hat er getan? Warum soll ich seine Geschichte lesen?

Die schwierigste Frage lautet: Warum soll ich meine Zeit mit ihm verschwenden? Ich kann nur sagen: Vielleicht ergibt sich das beim Lesen. Aber was, wenn nicht? Was, wenn er den Leser gar nicht beeindruckt? Ich befürchte genau das. Für mich ist er besonders, aber ich weiß nicht, ob ich das beweisen kann. Er handelt oft unklar und unsicher. Doch wer erwartet in unserer Zeit noch Klarheit?

Eins steht fest: Alexej ist seltsam. Ein Sonderling. Und das ist oft eher ein Nachteil. In einer Welt, die alles einordnen will, stören Einzelgänger. Sie passen nicht ins Bild. Aber vielleicht denken Sie anders und sagen: „So ist es nicht immer!“ Dann schöpfe ich neue Hoffnung. Denn manchmal steckt in einem Sonderling das Wesentliche einer ganzen Zeit.

Eigentlich wollte ich gar kein Vorwort schreiben. Wer lesen will, liest sowieso. Aber ich habe zwei Romane in einem Buch. Der zweite ist der eigentliche. Der erste spielt 13 Jahre früher und zeigt Alexejs Jugend. Ohne ihn wäre vieles unverständlich. Aber dadurch wird alles noch schwieriger: Schon ein Roman scheint zu viel für diesen stillen Helden. Zwei – das wirkt überheblich.

Darum beantworte ich diese Fragen nicht. Ich habe die Einleitung aus Höflichkeit und auch aus List geschrieben. So kann ich später sagen: Ich habe euch gewarnt.

Jetzt aber beginnt die Geschichte.

Erster Teil, Erstes Buch – Die Geschichte einer Familie

1. Fjodor Pawlowitsch Karamasow

Alexej Fjodorowitsch Karamasow war der dritte Sohn des Gutsbesitzers Fjodor Pawlowitsch Karamasow. Der Vater war im ganzen Kreis bekannt, vor allem wegen seines dunklen Endes. Obwohl man ihn „Gutsbesitzer“ nannte, lebte er kaum auf seinem Gut. Er war ein seltsamer Typ: grob, ausschweifend, verständnislos – aber geschickt im Umgang mit Geld.

Fjodor Pawlowitsch hatte fast mit nichts begonnen. Früher bettelte er sich als Kostgänger durchs Leben, aß bei anderen mit, doch nach seinem Tod hinterließ er 100‘000 Rubel. Dabei galt er sein Leben lang als einer der unvernünftigsten Narren der Gegend.

Er heiratete zweimal. Aus erster Ehe hatte er Dmitri, aus der zweiten Iwan und Alexej. Seine erste Frau, Adelaida Iwanowna Miussowa, stammte aus einer reichen Adelsfamilie. Wie sie diesen „Jammerlappen“ heiraten konnte, war für viele ein Rätsel. Vielleicht wollte sie sich von ihrer Familie abgrenzen oder einen kühnen Schritt wagen. In ihrer Fantasie erschien Fjodor Pawlowitsch vielleicht als mutiger Spötter einer Umbruchzeit – in Wahrheit war er nur ein billiger Spaßmacher. Die Hochzeit geschah sogar durch eine Entführung, was ihr offenbar gefiel.

Fjodor hatte keine echte Leidenschaft für sie, obwohl sie schön war. Gerade das war ungewöhnlich, denn sonst fiel er auf jeden Frauenrock herein. Doch bei dieser einen Frau fühlte er gar nichts.

Adelaida Iwanowna erkannte kurz nach der Entführung, dass sie ihren Mann nur verachten konnte. Die Ehe geriet schnell aus den Fugen. Zwar zahlte ihre Familie bald die Mitgift aus, doch Fjodor Pawlowitsch nahm ihr sofort das gesamte Geld – etwa 25‘000 Rubel – ab. Auch das kleine Gut und das Stadthaus wollte er sich aneignen. Nur das Eingreifen ihrer Familie konnte ihn aufhalten.

Die Ehe war voller Streit. Es hieß, Adelaida habe oft selbst zugeschlagen – sie war mutig, temperamentvoll und kräftig. Schließlich verließ sie ihn und floh mit einem armen Lehrer. Den kleinen Mitja ließ sie zurück.

Fjodor Pawlowitsch lebte nun in Trunksucht und richtete sich ein halbes Bordell ein. Gleichzeitig zog er jammernd durchs Land, beklagte sich über seine Frau und erzählte intime Ehegeschichten, die ihn lächerlich machten.

Später fand er heraus, dass Adelaida mit dem Lehrer nach Petersburg gegangen war. Dort lebte sie in völliger Freiheit – und starb bald, entweder an Typhus oder an Hunger. Fjodor Pawlowitsch war betrunken, als er davon erfuhr. Manche sagen, er habe jubelnd gerufen: „Nun lässt du mich in Frieden fahren!“ Andere sagen, er habe hemmungslos geweint. Vielleicht stimmt beides. Denn auch schlechte Menschen sind oft naiver, als man denkt.

2. Der erste Sohn wird aus dem Haus geschafft

Man kann sich vorstellen, was für ein Vater Fjodor Pawlowitsch war. Er vergaß seinen Sohn Mitja völlig – nicht aus Absicht, sondern aus Gleichgültigkeit. Während er trank und klagte, kümmerte sich nur der Diener Grigori um den 3-jährigen. Auch die Verwandten mütterlicherseits ließen ihn zunächst allein.

Mitja lebte fast ein Jahr bei Grigori im Gesindehaus. Hätte der Vater sich erinnert, hätte er ihn trotzdem dorthin geschickt – das Kind störte ihn. Dann aber kehrte Pjotr Alexandrowitsch Miussow aus Paris zurück, ein liberaler Verwandter der Mutter. Er war fortschrittlich, frankophil und stolz auf seine Nähe zur Revolution von 1848. Nach dem Tod Adelaidas hörte er von Mitja und übernahm aus Pflichtgefühl die Verantwortung.

Bei seinem ersten Besuch bei Fjodor Pawlowitsch, so erzählte er später, tat dieser, als wüsste er nicht, dass er einen Sohn hatte. Zwar war das wohl übertrieben, doch Fjodor spielte gerne Rollen, auch zum eigenen Schaden. Schließlich wurde Pjotr Alexandrowitsch Mitjas Vormund. Doch da er bald wieder ins Ausland reiste, gab er das Kind in Moskau in fremde Hände – und vergaß es. Mitja wechselte mehrmals die Familie.

Als Einziger der drei Söhne wuchs Dmitri mit dem Glauben auf, er besitze eigenes Vermögen. Er lebte unordentlich, ging auf eine Militärschule, duellierte sich, wurde degradiert und führte ein teures Leben – obwohl der Vater ihm kein Geld gab. Bei Erreichen der Volljährigkeit kam Mitja zu ihm, um sich über sein Erbe zu einigen. Sie schlossen einen Vertrag, doch Fjodor gab keine Auskunft über den Wert des Guts.

Fjodor erkannte, dass sein Sohn impulsiv und verschwenderisch war. „Ich brauche ihm nur ab und zu etwas zu geben, dann wird er ruhig“, dachte er. So hielt er Mitja mit kleinen Zahlungen hin. Als Dmitri nach vier Jahren erneut erschien, um endgültig zu klären, was ihm zusteht, erfuhr er entsetzt: Alles sei bereits ausgezahlt, Forderungen seien nicht mehr möglich, er habe womöglich sogar Schulden.

Dmitri fühlte sich betrogen und war außer sich. Dieses Zerwürfnis wurde zum Auslöser der Katastrophe, um die sich mein Roman dreht. Doch bevor ich davon berichte, muss ich noch auf die beiden anderen Söhne Fjodor Pawlowitschs eingehen.

3. Die zweite Ehe und die Kinder daraus

Kurz nachdem Fjodor Pawlowitsch seinen kleinen Sohn Mitja losgeworden war, heiratete er ein zweites Mal. Die Ehe mit der jungen Sofja Iwanowna dauerte etwa acht Jahre. Er hatte sie aus einem fernen Gouvernement mitgebracht. Sofja war Waise, Tochter eines Diakons und lebte bei einer reichen, alten Witwe. Diese behandelte sie hart. Einmal wurde Sofja mit einer Schlinge am Nagel in der Rumpelkammer gefunden – so verzweifelt war sie.

Fjodor bewarb sich um sie, die Witwe lehnte ab. Also entführte er sie, wie schon seine erste Frau. Sofja, kaum 16 Jahre alt, sah darin einen Ausweg: „Lieber in den Fluss als zurück zur Witwe.“ Fjodor bekam diesmal kein Geld, nur ihre Schönheit reizte ihn – besonders ihr unschuldiger Blick. „Diese Äuglein schnitten mir ins Herz wie ein Rasiermesser“, sagte er später mit seinem schmutzigen Lachen.

Da sie ihm keinen Nutzen brachte, demütigte er sie. Er feierte Orgien mit anderen Frauen direkt vor ihren Augen. Selbst der Diener Grigori – sonst streng und kalt – stellte sich auf Sofjas Seite, warf einmal sogar die Dirnen aus dem Haus. Die geschwächte Frau erkrankte, bekam hysterische Anfälle und verlor zeitweise den Verstand. Trotzdem gebar sie zwei Söhne: Iwan und Alexej. Als sie starb, war Alexej noch keine vier Jahre alt. Doch er erinnerte sich später sein Leben lang vage an sie.

Nach Sofjas Tod kümmerte sich niemand um die Kinder. Grigori nahm sie auf. Dann erschien plötzlich die alte Witwe, noch voller Wut über Sofjas „Verrat“. Sie ging zu Fjodor, schlug ihm zweimal ins Gesicht, riss ihn an den Haaren und sagte kein Wort. Dann eilte sie ins Gesindehaus, sah die ungepflegten Jungen, ohrfeigte Grigori und nahm die Kinder einfach mit. „Gott wird euch lohnen“, sagte Grigori leise. „Tölpel!“, rief sie zurück.

Fjodor ließ sie gewähren und erzählte später jedem stolz von den Ohrfeigen.

Kurz nach dem Tod von Sofja Iwanowna starb auch die Witwe. In ihrem Testament setzte sie für jeden der beiden Knaben 1‘000 Rubel aus – ausschließlich zur Erziehung, damit das Geld bis zur Volljährigkeit reiche. „Wer mehr will, soll selbst zahlen“, hieß es. Haupterbe war der Adelsmarschall Jefim Petrowitsch Poljonow, ein ehrenhafter Mann.

Nach vielen Briefen mit Fjodor Pawlowitsch erkannte Jefim Petrowitsch, dass vom Vater keine Hilfe zu erwarten war. Also nahm er sich selbst der Kinder an, vor allem des kleinen Alexej, der lange in seiner Familie lebte. Ihm verdankten die beiden Brüder Bildung und Fürsorge. Die 1‘000 Rubel ließ er unberührt; bei Volljährigkeit war das Geld samt Zinsen auf das Doppelte angewachsen.

Iwan wuchs still und verschlossen auf. Er erkannte früh, dass sie von fremder Gnade lebten und einen Vater hatten, dessen man sich schämen musste. Er war sehr begabt und verließ bereits mit etwa 13 Jahren Jefims Familie, um ein Moskauer Gymnasium zu besuchen. Dort nahm ihn ein befreundeter Pädagoge auf. Später sagte Iwan, das alles sei Jefims „Leidenschaft für gute Taten“ zu verdanken.

Nach dem Tod seiner Gönner lebte Iwan als Student sehr bescheiden. Er nahm keine Hilfe vom Vater an, sondern arbeitete: zuerst als Privatlehrer, dann schrieb er kurze Berichte für Zeitungen – präzise, scharf, beliebt. Später veröffentlichte er Rezensionen und wurde in literarischen Kreisen bekannt.

Besondere Aufmerksamkeit erlangte er durch einen Zeitungsaufsatz über kirchliche Gerichtsbarkeit – ein Thema fern seines Studiums. Der Ton war überraschend, die Schlussfolgerungen ungewöhnlich. Atheisten wie Gläubige lobten ihn.

Auch die Mönche eines berühmten Klosters nahe unserer Stadt lasen den Text. Als sie erfuhren, dass der Autor ein Sohn „dieses Fjodor Pawlowitsch“ war, waren sie besonders erstaunt – zumal Iwan gerade zu dieser Zeit in der Stadt erschien.

Warum kam Iwan Fjodorowitsch damals zu uns? Diese Frage beschäftigte mich schon damals – und sie blieb lange unklar. Es war seltsam: Ein kluger, stolzer junger Mann, dessen Vater ihn zeitlebens ignoriert hatte, zog plötzlich bei eben diesem Vater ein. Und obwohl der Alte nie Geld geben würde, auch wenn man ihn darum bäte, blieb Iwan bei ihm – und beide verstanden sich erstaunlich gut.

Pjotr Alexandrowitsch Miussow war gerade aus Paris angereist und wunderte sich sehr. „Er ist stolz“, sagte er, „er verdient sein eigenes Geld, hat sogar genug für eine Reise – also warum bleibt er hier? Um Geld kann es nicht gehen. Er trinkt nicht, lebt nicht ausschweifend und trotzdem hängt der Alte plötzlich an ihm!“

Tatsächlich hatte Iwan sogar Einfluss auf den Vater. Manchmal hörte dieser auf ihn und benahm sich fast anständig. Später erfuhr man, dass Iwan teilweise auf Bitten seines Bruders Dmitri gekommen war. Die beiden hatten sich zuvor nur brieflich ausgetauscht, in einer wichtigen Angelegenheit, über die später berichtet wird.

Es schien, als wolle Iwan zwischen Dmitri und dem Vater vermitteln. Die beiden führten damals sogar einen Prozess gegeneinander.

4. Der dritte Sohn Aljoscha

Aljoscha war erst 20 Jahre alt. Sein Bruder Iwan war 24, Dmitri 28. Ich möchte gleich zu Beginn betonen: Aljoscha war weder Fanatiker noch Mystiker. Er war einfach ein junger Mensch mit großem Herzen, der die Liebe suchte und das Kloster als einzigen Ort sah, an dem er dieses Ideal leben konnte.

Er war beeindruckt vom berühmten Starez Sossima und schloss sich ihm mit leidenschaftlicher Hingabe an. Schon als kleines Kind hatte Aljoscha etwas Besonderes. Obwohl seine Mutter starb, als er kaum vier war, erinnerte er sich ein Leben lang an ihr Gesicht und ihre Umarmung – wie ein heller Lichtpunkt aus seiner frühesten Kindheit.

Aljoscha sprach wenig, aber nicht aus Scheu. Er lebte mit einer stillen, tiefen inneren Sorge. Er liebte die Menschen, verurteilte niemanden und war nie zornig. Selbst als er im Haus seines ausschweifenden Vaters lebte, entfernte er sich schweigend von dem, was er nicht ertragen konnte – ohne Groll.

Sogar sein Vater, anfangs misstrauisch, fing bald an, ihn zu umarmen und zu küssen. Alle Menschen liebten Aljoscha. In der Familie seines Wohltäters Jefim Petrowitsch wurde er wie ein eigenes Kind aufgenommen.

Auch in der Schule mochten ihn alle. Obwohl er sich oft zurückzog, war er bei den Mitschülern beliebt. Er vergaß Kränkungen schnell und begegnete jedem wieder offen, als sei nichts gewesen.

Nur eines trieb seine Kameraden zu Späßen: Aljoschas tief empfundene Schamhaftigkeit. Bei Gesprächen über Frauen hielt er sich die Ohren zu. Das reizte die anderen, die ihn neckten, bis er sich schweigend zurückzog. Doch gegen Ende der Schulzeit hörte das auf. Man begann, ihn zu respektieren.

Nach dem Tod Jefim Petrowitschs blieb Aljoscha noch zwei Jahre auf dem Gymnasium. Als die Witwe mit ihrer Familie nach Italien zog, kam er in das Haus zweier Damen, entfernter Verwandter.

Ein auffälliger Zug bei ihm war, dass er sich nie fragte, von wem er lebte. Ganz anders als sein Bruder Iwan, der stolz und unabhängig war. Aljoscha dagegen war in Geldsachen naiv. Hätte er plötzlich ein Vermögen erhalten, hätte er es womöglich sofort verschenkt – sei es aus Mitgefühl oder weil ihn jemand betrog. Er verstand den Wert des Geldes nicht wirklich.

Pjotr Miussow sagte einmal: „Würde Aljoscha mittellos in einer fremden Großstadt landen, käme er trotzdem zurecht. Man würde ihn aufnehmen – freiwillig und gern.“

Das Gymnasium beendete Aljoscha nicht. Er sagte plötzlich, er wolle zu seinem Vater fahren. Die Damen wollten ihn nicht gehen lassen, versorgten ihn aber mit Geld, Kleidung und Wäsche. Er bestand darauf, dritter Klasse zu reisen und gab die Hälfte des Geldes zurück.

In unserer Stadt angekommen, suchte er das Grab seiner Mutter. Fjodor Pawlowitsch wusste nicht mehr, wo es war – er hatte es vergessen. Der Diener Grigori führte ihn schließlich dorthin. Das Grab war schlicht, aber gepflegt – mit einer Platte, die Grigori selbst gestiftet hatte.

Fjodor Pawlowitsch hatte zuvor einige Jahre im Süden Russlands verbracht, zuletzt in Odessa, wo er sich durch zwielichtige Geschäfte bereicherte. Vor drei Jahren war er zurückgekehrt – älter, schamloser, reicher und unberechenbarer als je zuvor. Er besaß vermutlich um die 100‘000 Rubel.

Aljoschas Ankunft rührte etwas in ihm. „Weißt du“, sagte er zu ihm, „du bist ihr ähnlich – der Schreierin!“ So nannte er Aljoschas verstorbene Mutter.

Kurz darauf brachte er überraschend 1‘000 Rubel ins Kloster – aber nicht für Seelenmessen für Aljoschas Mutter, sondern für seine erste Frau. Am selben Abend betrank er sich und lästerte über die Mönche. Er war nie religiös, doch manchmal hatte selbst er unerwartete Anwandlungen.

Fjodor Pawlowitsch war stark aufgedunsen. Sein Gesicht spiegelte sein ganzes Leben wider: tiefe Falten, schlaffe Säcke unter den frechen, spöttischen Augen, ein zweites Kinn wie ein Geldbeutel. Sein Mund war breit und sinnlich, die dicken Lippen verbargen verfaulte Zähne. Beim Sprechen spritzte ihm der Speichel aus dem Mund. Er machte sich oft über sein Aussehen lustig. „Eine echte Römernase“, sagte er. „Mit dem Doppelkinn eines echten römischen Patriziers.“

Kurz nachdem Aljoscha das Grab seiner Mutter gefunden hatte, erklärte er dem Vater, er wolle als Novize ins Kloster eintreten. Die Mönche hätten ihn bereits aufgenommen, er bitte nun um seine Erlaubnis.

Fjodor hörte schweigend zu, dann sagte er: „Hm, mein stiller Junge. Ich habe es geahnt, dass du dort endest. Ich werde dich nicht im Stich lassen, mein Engel. Wenn sie etwas verlangen, zahle ich. Aber nur, wenn sie fragen.“

Er schwankte im Gespräch zwischen Spott, Alkoholseligkeit und echter Rührung: „Weißt du, es ist gut so. Du kannst für uns Sünder beten. Ich habe viel gesündigt. Und oft frage ich mich: Wer wird einmal für mich beten? Gibt es überhaupt so jemanden auf der Welt?“

Dann lachte er plötzlich wieder: „Wenn ich sterbe, ziehen mich sicher die Teufel mit Feuerhaken runter. Aber woher haben sie die? Gibt es Fabriken in der Hölle? Vielleicht hat die Hölle ja gar keine Decke? Ohne Decke wirkt es doch gleich aufgeklärter. Aber wenn es keine Decke gibt, dann gibt es auch keine Haken. Und dann – keine Gerechtigkeit! Man müsste die Feuerhaken erfinden, nur für mich! Wenn du wüsstest, was für ein Dreckskerl ich bin …“

„Es gibt dort keine Feuerhaken“, sagte Aljoscha leise und ernst.

„Richtig, nur Schatten von Feuerhaken! Ich weiß es. Ein Franzose schrieb: ‚Ich sah den Schatten eines Kutschers, der mit dem Schatten einer Bürste den Schatten einer Kutsche schrubbte.‘ Aber woher weißt du das, mein Junge? Geh nur zu den Mönchen, suche die Wahrheit – und erzähle mir später davon. Es ist besser, du bist dort als bei mir, einem alten Säufer. Dich hat der Teufel nicht im Griff. Du wirst entflammen und wieder verlöschen. Und ich werde auf dich warten – denn du bist der Einzige, der mich nie verurteilt hat.“

Er fing sogar an zu schluchzen. Er war sentimental. Schlecht und sentimental.

5. Die Starzen

Manche Leser könnten denken, Aljoscha sei ein blasser Träumer, schwach oder krank gewesen. Doch das Gegenteil war der Fall: Er war ein gesunder, kräftiger junger Mann mit wachem Blick, rotbackig, gut gebaut und hübsch. Seine Augen waren dunkelgrau, ruhig und sehr nachdenklich.

Aljoscha war kein Fanatiker. Er war sogar ein Realist – nur eben einer, der glaubte. Denn echter Glaube entspringt nicht aus Wundern, sondern umgekehrt: Wer wirklich glaubt, erkennt im Wunder nur eine bisher unbekannte Tatsache. Der Apostel Thomas etwa glaubte nicht, bevor er sah – aber innerlich glaubte er wohl schon vorher.

Ja, Aljoscha hatte das Gymnasium nicht beendet. Aber ihn deshalb für dumm zu halten, wäre falsch. Er hatte einfach einen anderen Weg gewählt, weil dieser Weg seiner Seele die größte Hoffnung gab. Aljoscha war ehrlich, suchte Wahrheit – und wollte sie sofort leben. Er war bereit, alles zu opfern, auch sein Leben, um dieser Wahrheit zu dienen. Doch statt sich jahrelang mühsam vorzubereiten, wollte er gleich handeln. Als er an Gott und die Unsterblichkeit glaubte, sagte er sich: „Dann will ich auch für die Unsterblichkeit leben.“

Wäre er zum Schluss gekommen, dass es keinen Gott gebe, hätte er sich ebenso überzeugt dem Atheismus und dem Sozialismus angeschlossen.

Er kam zu uns ins Kloster, um zu sehen: Gibt man hier wirklich alles – oder nur zwei Rubel? Und dort traf er den Starez. Der Starez hieß Sossima.

An dieser Stelle wird erklärt, was ein Starez eigentlich ist. In Russland gibt es die Institution der Starzen erst seit weniger als 100 Jahren. In anderen orthodoxen Ländern, etwa auf dem Sinai oder Athos, besteht sie seit über 1‘000 Jahren. Zwar gab es auch in Russland in alten Zeiten Starzen, doch durch Kriege, Tatarenherrschaft und den Abbruch des Kontakts zum Orient war die Tradition verloren gegangen. Erst im 18. Jahrhundert wurde sie wieder eingeführt, blieb aber selten und oft umstritten.

In Aljoschas Kloster hatten bisher nur drei Starzen gewirkt, Sossima war der letzte. Das Kloster war weder für Wunder noch für Heilige bekannt, sondern einzig durch seine Starzen berühmt geworden.

Ein Starez ist ein geistlicher Führer, dem man freiwillig seinen eigenen Willen unterordnet. Wer sich einem Starez anschließt, verspricht Gehorsam und ständige Beichte. Ziel ist die innere Freiheit – durch Selbstüberwindung.

Diese geistliche Bindung ist so stark, dass sie sogar über den Tod hinausreichen soll. Eine alte Legende berichtet, dass ein Mönch trotz Martyrium nicht bestattet werden konnte, weil er das Gehorsamsgelübde gegenüber seinem Starez gebrochen hatte. Erst als dieser ihn nachträglich entband, durfte er begraben werden.

Auch heute noch ist die Macht eines Starez groß. Ein Beispiel: Ein Mönch wollte am heiligen Berg Athos bleiben. Doch sein Starez befahl ihm, nach Sibirien zu gehen. Der Patriarch selbst sagte: „Nur der Starez kann dich davon entbinden.“

Viele Menschen kamen zu den Starzen, um Trost, Rat und Hilfe zu suchen. Zwar wurde diese Praxis von manchen Geistlichen kritisiert, doch das Volk ehrte die Starzen von Anfang an.

Der Starez Sossima war 65 Jahre alt und stammte aus einer Gutsbesitzerfamilie. Früher hatte er als Offizier im Kaukasus gedient. Aljoscha wohnte mit ihm in seiner Zelle. Der Starez hatte ihn sehr liebgewonnen. Aljoscha war damals noch frei im Kloster, trug freiwillig die Kutte und ging auch oft hinaus. Doch er fühlte sich im Kloster wohl, vielleicht beeindruckt von der Kraft und dem Ruhm des Starez.

Sossima hatte viele Menschen empfangen, die ihm ihre Sorgen und Sünden beichteten. Mit der Zeit entwickelte er ein so feines Gespür, dass er allein beim Anblick eines Menschen wusste, warum dieser gekommen war. Viele verließen ihn mit glücklichem Gesicht, obwohl sie zuerst voller Angst gewesen waren.

Aljoscha staunte auch darüber, wie freundlich der Starez war. Er war nicht streng, sondern oft heiter. Besonders liebevoll war er zu schweren Sündern – sie lagen ihm am meisten am Herzen. Einige Mönche beneideten ihn, doch die Mehrheit liebte ihn aufrichtig. Manche flüsterten sogar, er sei ein Heiliger.

Auch Aljoscha glaubte das – ohne Zweifel. Er hatte Geschichten von Heilungen gehört und gesehen, wie Kranke gesund wurden, nachdem der Starez für sie gebetet hatte. Ob das medizinisch erklärbar war, spielte für ihn keine Rolle.

Tief bewegt war er, wenn einfache Menschen aus ganz Russland kamen, um den Starez zu sehen. Sie knieten vor ihm, küssten seine Füße, weinten und baten um Segen. Der Starez segnete sie und sprach kurze Gebete.

Aljoscha verstand das alles gut. Er wusste: Für das einfache Volk gibt es keinen größeren Trost als einen Heiligen auf Erden. Und für Aljoscha war der Starez ein solcher Heiliger – ein Träger göttlicher Wahrheit. In ihm sah er die Hoffnung auf eine Welt ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit, in der alle wie Kinder Gottes leben.

Die Ankunft seiner Brüder beeindruckte Aljoscha stark. Dmitri, den er später kennenlernte, war ihm sofort nahe. Mit Iwan, seinem leiblichen Bruder, blieb die Beziehung jedoch distanziert. Obwohl sie sich oft sahen, fühlte sich Aljoscha unsicher. Iwan schenkte ihm kaum Aufmerksamkeit und Aljoscha fragte sich, ob ihn der gebildete Atheist vielleicht verachtete.

Dmitri dagegen sprach voller Bewunderung von Iwan und vertraute Aljoscha sogar ein wichtiges gemeinsames Anliegen an. Obwohl die Brüder so verschieden waren, verband sie offenbar etwas Ernstes.

Kurz darauf kündigte sich ein Treffen der ganzen Familie in der Zelle des Starez Sossima an – angeblich auf Vorschlag ihres Vaters Fjodor Pawlowitsch. Der wahre Grund war jedoch der eskalierende Erbschaftsstreit zwischen Dmitri und dem Vater. Fjodor schlug das Treffen eher scherzhaft vor, hoffte aber, dass die Würde des Starez das Gespräch mäßigen würde. Dmitri glaubte zwar, man wolle ihn einschüchtern, sagte aber zu – auch aus schlechtem Gewissen.

Auch Pjotr Miussow, ein alter Freidenker, schloss sich an – mehr aus Langeweile und Neugier. Sein Vorwand war ein Grenzstreit mit dem Kloster, den er mit dem Abt besprechen wollte. So ließ sich der kranke Starez schließlich zu dem Treffen überreden.

Aljoscha war beunruhigt. Er erkannte, dass nur Dmitri das Treffen ernst nahm. Iwan, Miussow und ihr Vater würden wohl nur aus Spott, Neugier oder zur Belustigung erscheinen. Besonders fürchtete er Miussows feine Ironie und Iwans kühle Überlegenheit. Er wollte den Starez warnen, schwieg aber. Stattdessen ließ er Dmitri ausrichten, er hoffe auf dessen Wort. Dmitri erinnerte sich zwar nicht an ein Versprechen, schrieb aber zurück: „Ich werde mich beherrschen. Ich achte den Starez. Doch ich fürchte, man stellt mir eine Falle. Trotzdem: Ich werde eher meine Zunge verschlucken, als dem heiligen Mann den Respekt zu verweigern.“ Aljoscha blieb dennoch besorgt.

Erster Teil, Zweites Buch – Eine verfehlte Zusammenkunft

1. Ankunft im Kloster

Es war ein klarer, warmer Tag Ende August. Die Besucher erschienen erst nach der Messe, als die Gläubigen die Kirche verließen. In einer eleganten Kutsche fuhren Miussow und sein junger Verwandter Kalganow vor. Kalganow war freundlich, gut gekleidet und etwas zerstreut.

In einer alten Droschke folgten Fjodor Pawlowitsch und Iwan. Dmitri hatte den Termin zwar erhalten, verspätete sich aber. Die Wagen blieben am Gasthaus stehen, die Besucher traten durch das Klostertor. Miussow schaute sich neugierig um – das erste Mal seit Jahrzehnten war er wieder in einem Kloster.

Als Bettler die Besucher umgaben, gab nur Kalganow einer alten Frau ein Geldstück und sagte hastig: „Verteile das gleichmäßig.“ Danach wurde er noch verlegener, weil niemand seiner Begleiter etwas dazu sagte.

Miussow wunderte sich: „Merkwürdig, dass uns niemand empfängt. Einer von uns hat kürzlich 1‘000 Rubel gespendet – und ein anderer ist der reichste Mann der Gegend.“ Als sich niemand blicken ließ, wurde seine Ironie zu stiller Wut. „Zum Teufel, bei wem sollen wir uns hier erkundigen?“ murmelte er.

Da trat ein älterer Herr im Sommermantel auf sie zu, stellte sich lispelnd als Gutsbesitzer Maximow aus Tula vor und bot seine Hilfe an. „Der Starez lebt in der Einsiedelei, durch das Wäldchen … wenn Sie möchten, begleite ich Sie.“

„Ich weiß, dass wir durchs Wäldchen müssen“, sagte Fjodor Pawlowitsch, „aber ich habe den Weg vergessen.“

Maximow zeigte hilfsbereit den Weg. Als sie losgingen, bat Miussow ihn kühl: „Wir danken Ihnen für die Führung, aber wir wünschen die Audienz beim Starez unter vier Augen – bitte folgen Sie uns nicht hinein.“

„Ich war schon dort – un chevalier parfait!“, rief der Gutsbesitzer Maximow begeistert.

„Wer ist so ein chevalier?“, fragte Miussow.

„Der Starez! Die Ehre des Klosters! Sossima!“

Ein Mönch unterbrach ihn höflich: Der Abt lade alle Besucher zum Mittagessen ein – um ein Uhr, nicht später.

„Unbedingt, ich komme!“, rief Fjodor Pawlowitsch erfreut. „Und wir haben versprochen, uns anständig zu benehmen. Kommen Sie auch, Pjotr Alexandrowitsch?“

„Natürlich. Aber ich fürchte nur, mit Ihnen … Dmitri ist noch nicht da. Am besten, er kommt gar nicht.“

Dann wandte sich Miussow an den Mönch: „Bestellen Sie dem Abt unseren Dank.“

Der Mönch erwiderte: „Ich soll Sie außerdem zum Starez begleiten.“

Maximow schnatterte dazwischen: „Dann gehe ich eben gleich zum Abt!“

„Der ist leider beschäftigt“, sagte der Mönch zögernd.

„Ein aufdringlicher Kerl“, meinte Miussow, als Maximow weglief.

„Er erinnert mich an von Sohn“, sagte Fjodor Pawlowitsch plötzlich.

„Sie haben von Sohn doch nie gesehen!“

„Nur eine Fotografie – aber ich erkenne Ähnlichkeit sofort.“

Miussow mahnte streng: „Denken Sie daran, Sie haben versprochen, sich zu benehmen. Ich lasse mich nicht in Ihre Späße hineinziehen.“

Der Mönch lächelte schwach, aber würdevoll.

Miussow dachte: „Ach, zum Teufel mit ihnen! Alles nur Fassade.“

Fjodor Pawlowitsch rief: „Da ist die Einsiedelei! Aber das Tor ist zu.“

Er bekreuzigte sich theatralisch. „Hier leben 25 Heilige. Keine Frau darf durch das Tor – sehr interessant. Aber ich habe gehört, der Starez empfängt Damen?“

Der Mönch erklärte: „Nur außerhalb der Mauer. Auch heute wartet eine Gutsbesitzerin mit ihrer kranken Tochter.“

Fjodor grinste: „Also doch ein Schlupfloch!“

„Fjodor Pawlowitsch“, zischte Miussow, „ich gehe gleich. Und wenn ich weg bin, wird man Sie zur Tür hinauswerfen – das prophezeie ich Ihnen!“

„Was habe ich Ihnen denn getan, Pjotr Alexandrowitsch? Sehen Sie nur, in was für einem Rosental die hier leben!“, rief Fjodor Pawlowitsch beim Betreten der Einsiedelei.

Tatsächlich blühten überall schöne Herbstblumen, sogar zwischen den Gräbern.

„War das auch bei Starez Warsonofi so? Man sagt, er habe Frauen mit dem Stock verjagt“, fragte Fjodor.

„Er wirkte manchmal wie ein Heiliger mit Sonderheiten. Aber geschlagen hat er niemanden“, antwortete der Mönch. „Bitte warten Sie hier. Ich melde Sie an.“

„Letzte Warnung, Fjodor! Benehmen Sie sich!“, knurrte Miussow.

„Ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Haben Sie Angst vor Ihren Sünden?“, spottete Fjodor.

Miussow schwieg wütend. Dann wurden sie hereingebeten.

2. Ein alter Possenreißer

Die Gäste traten fast gleichzeitig mit dem Starez ins Zimmer. Zwei Priestermönche warteten bereits: Vater Bibliothekar und der gelehrte, kranke Vater Paissi. In einer Ecke stand ein junger Seminarist, Rakitin. Er beobachtete alles ehrerbietig, aber ohne sich zu verbeugen.

Der Starez Sossima trat mit Aljoscha und einem Novizen ein. Die beiden Mönche verbeugten sich tief, berührten den Boden und küssten dem Starez die Hand. Sossima tat es ihnen gleich – mit echter Demut. Miussow jedoch machte nur eine steife weltliche Verbeugung. Fjodor Pawlowitsch tat es ihm affenhaft nach. Iwan grüßte würdevoll. Kalganow war so verlegen, dass er sich gar nicht bewegte. Der Starez senkte still seine Hand und lud sie zum Sitzen ein.

Der Starez setzte sich auf ein kleines, altmodisches Sofa. Die Gäste nahmen auf schlichten, abgewetzten Stühlen gegenüber Platz. Die beiden Mönche setzten sich etwas abseits, die anderen blieben stehen. Der Raum war klein, schlicht, fast verfallen. Es gab nur das Nötigste: ein paar Blumentöpfe, viele Ikonen, darunter eine sehr alte Marienikone. An den Wänden hingen teure italienische Stiche, daneben billige russische Lithographien von Heiligen.

Miussow warf einen schnellen Blick auf das, was er spöttisch „den ganzen Kram“ nannte und musterte dann den Starez. Der machte im ersten Moment keinen guten Eindruck auf ihn: klein, gebeugt, von Krankheit gezeichnet. Doch seine Augen leuchteten lebendig. Sein Gesicht war faltig, das Lächeln fein, die Lippen schmal, die Nase spitz.

Miussow hielt den Starez für ein „boshaftes, kleinliches Seelchen“. Als eine kleine Uhr 12 schlug, rief Fjodor Pawlowitsch: „Pünktlich wie immer – Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige!“

Miussow knurrte: „Aber Sie sind kein König.“

„Richtig“, entgegnete Fjodor. „Ich bin ein Possenreißer – absichtlich! Ich will unterhalten, beliebt sein! Ich schade mir durch meine Liebenswürdigkeit!“

Er lachte und fuhr fort: „Einmal sagte ich zu einem Beamten, seine Frau sei eine kitzlige Dame. Der fragte: ‚Haben Sie sie gekitzelt?‘ Und ich – ich sagte ja. Seitdem weiß ich: Ich bin ein geborener Spaßmacher. Vielleicht wohnt ein böser Geist in mir – aber nur ein kleiner. Ein großer hätte sich sicher ein besseres Quartier gesucht als mich – oder als Sie, Pjotr Alexandrowitsch!“

Miussow murmelte verächtlich: „Sie tun sich schon jetzt wieder selbst Schaden an.“

Fjodor lächelte: „Ich weiß. Und doch glaube ich an Gott. In letzter Zeit habe ich gezweifelt – deshalb bin ich hier. Kennen Sie die Geschichte von Diderot? Er sagte einmal: ‚Es gibt keinen Gott.‘ Da erwiderte der Metropolit Platon: ‚Nur ein Tor sagt, es gibt keinen Gott.‘ Und Diderot fiel auf die Knie: ‚Ich glaube! Tauft mich!‘ Das ist Glaube!“

Der Starez schwieg. Aljoscha schwieg. Und Miussow schüttelte innerlich den Kopf. Dann verlor Miussow die Beherrschung. „Fjodor Pawlowitsch, das ist nicht zu ertragen! Sie wissen, dass Sie Unsinn reden und dass Ihre Geschichte erfunden ist. Warum spielen Sie Theater?“

„Ich gebe es zu!“, rief Fjodor begeistert. „Die Geschichte von Diderots Taufe habe ich mir eben ausgedacht – für die Pointe! Ich will mich beliebt machen, das ist alles. Auch wenn ich oft selbst nicht weiß, warum.“

Miussow stand zornig auf und wollte gehen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich dafür entschuldigen muss, nur weil ich mit Ihnen hierhergekommen bin!“, sagte er zum Starez.

Doch der Starez nahm ruhig seine Hände, bat ihn zu bleiben und sagte: „Beruhigen Sie sich. Sie sind mein Gast.“

Fjodor wandte sich nun an den Starez: „Kränke ich Sie? Soll ich gehen?“

Der Starez antwortete ruhig: „Zwingen Sie sich nicht. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Und vor allem: Schämen Sie sich nicht so sehr vor sich selbst – daraus entsteht alles.“

Fjodor sprang auf. „Wie zu Hause? Ganz ich selbst? Das ist gefährlich! Aber gut, ich nehme an. Wissen Sie, ich bin gerührt!“ Dann wurde sein Ton plötzlich ernst. „Selig der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die dich tränkten – besonders die Brüste! Sie haben mich durchschaut. Ich spiele den Narren aus Scham. Ich denke, alle halten mich für einen Possenreißer – also spiele ich ihn! Aber ich würde gerne glauben, man halte mich für klug und liebenswürdig, dann wäre ich wirklich ein guter Mensch!“

Plötzlich fiel er auf die Knie und rief: „Meister! Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten?“

Ob er spielte oder wirklich bewegt war – das blieb unklar.

Der Starez sah Fjodor Pawlowitsch an und sagte ruhig: „Sie wissen längst, was zu tun ist. Trinken Sie nicht, beherrschen Sie Ihre Zunge, jagen Sie nicht nur dem Genuss und dem Geld nach. Am wichtigsten aber: Lügen Sie nicht!“

„Meinen Sie die Diderot-Geschichte?“

„Nicht nur die. Belügen Sie sich nicht selbst. Wer das tut, erkennt irgendwann keine Wahrheit mehr – weder in sich noch um sich herum. Er verliert den Respekt, hört auf zu lieben und sucht Ablenkung in rohen Genüssen. Und alles nur, weil er sich selbst belogen hat.“

Fjodor sprang auf. „Sie haben recht! Ich habe mich mein ganzes Leben lang beleidigt gefühlt – aus Genuss! Manchmal ist es sogar schön, sich beleidigt zu fühlen. Und gelogen habe ich auch ständig! Aber darf man nicht wenigstens manchmal solche Diderot-Geschichten erzählen – der Unterhaltung wegen?“

Dann wechselte er das Thema. „Großer Starez, ich habe eine ernste Frage! Seit drei Jahren will ich das schon wissen: Stimmt es, dass ein Heiliger seinen abgeschlagenen Kopf aufgehoben und ihn geküsst hat?“

„Nein, das ist nicht wahr“, sagte der Starez.

Ein Mönch fragte: „Von welchem Heiligen soll das sein?“

„Das weiß ich nicht. Aber wissen Sie, wer mir das erzählt hat? Pjotr Alexandrowitsch Miussow!“

„Ich habe nie mit Ihnen gesprochen!“, fuhr Miussow ihn an.

„Nicht direkt. Aber in einer Runde, in der ich dabei war. Seitdem hat mein Glaube gewankt – wegen Ihnen! Das war der Anfang meines Zweifels.“

Miussow war empört. „Unsinn! Vielleicht habe ich es erzählt, aber nicht Ihnen. Ich habe es von einem Franzosen in Paris gehört. Der Mann war gelehrt. Und ja – wir speisten gerade ...“

„Ja, Sie speisten – und ich verlor meinen Glauben!“, höhnte Fjodor Pawlowitsch.

„Was schert mich Ihr Glaube!“, rief Miussow, fing sich aber und sagte kalt: „Sie besudeln alles, was Sie berühren.“

Der Starez stand auf. „Verzeihen Sie, meine Herren, ich muss kurz weg – nur ein paar Minuten. Andere warten schon länger. Und Sie“, sagte er lächelnd zu Fjodor, „bitte ich: Lügen Sie nicht.“

Er verließ die Zelle. Aljoscha atmete erleichtert auf und freute sich, dass der Starez heiter blieb.

Fjodor hielt ihn an der Tür zurück. „Erlauben Sie mir, noch einmal Ihre Hand zu küssen! Ich habe mich verstellt, um Sie zu prüfen – jetzt werde ich schweigen.“

3. Gläubige Weiber

Unten an der Galerie hatten sich etwa 20 einfache Frauen versammelt. Man hatte ihnen gesagt, dass der Starez bald erscheinen werde. Auch Frau Chochlakowa, eine elegante Witwe mit lebhaften Augen, wartete mit ihrer 14-jährigen Tochter auf ihn. Das Mädchen war gelähmt und saß in einem Rollstuhl. Beide hatten den Starez schon einmal besucht. Sie hofften nun, ihn noch einmal sehen und seinen Segen erhalten zu dürfen.

Als der Starez erschien, ging er zuerst zu den einfachen Leuten. Er segnete sie. Eine Schreikranke wurde zu ihm gebracht, fing sofort an zu schreien und zu zittern. Der Starez legte ihr das Tuch auf den Kopf und sprach ein Gebet. Sie beruhigte sich sofort.

Früher hielt man diese Krankheit für eine Lüge. Später sagten Ärzte, es handle sich um eine schwere Frauenkrankheit, die durch harte Lebensumstände entsteht. Der Glaube an das Sakrament bewirke eine vorübergehende Besserung.

Viele Frauen begannen zu weinen, wollten sein Gewand küssen oder sprachen leise Gebete. Der Starez sprach mit einigen von ihnen. Dann zeigte er auf eine abgemagerte Frau mit verbranntem Gesicht. „Diese hier kam von weit her!“ sagte er. Die Frau kniete, schaute ihn starr an – voller Ehrfurcht und innerer Ergriffenheit.

„Ja, Väterchen, von weit her, 300 Werst“, antwortete die Frau klagend und wiegte dabei den Kopf. Ihre Stimme klang wie ein trauriges Lied.

Der Starez fragte sie: „Du bist wohl aus dem Kleinbürgerstand?“

„Aus der Stadt, Vater. Wir stammen vom Land, aber jetzt leben wir in der Stadt. Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Ich habe mein Söhnchen begraben. Er war fast drei Jahre alt, der letzte meiner vier Söhne. Die drei ersten habe ich begraben und nicht so sehr geweint, aber den letzten kann ich nicht vergessen. Ich sehe seine Hemdchen, seine Stiefelchen – und ich heule. Ich habe meinen Mann gebeten, mich wallfahren zu lassen. Er ist Droschkenkutscher. Wir haben unser eigenes Fuhrgeschäft, aber was nützt uns das jetzt noch? Seit drei Monaten bin ich unterwegs. Ich will nicht mehr zurück. Ich will mein Haus nicht mehr sehen.“

Der Starez sprach sanft: „Eine Mutter wie du kam einst zu einem Heiligen. Sie weinte um ihr Kind. Da sagte der Heilige: ‚Weißt du nicht, wie keck die Kinder vor Gottes Thron sind? Sie sagen: Du hast uns das Leben gegeben, Herr, aber gleich wieder genommen. Und Gott verleiht ihnen den Rang von Engeln. Also freue dich, Frau, dein Kind ist bei den Engeln.‘ Dein Sohn steht fröhlich vor Gott und betet für dich. Weine nicht.“

Die Frau seufzte tief: „Nikituschka hat dasselbe gesagt. Er sagte: ‚Unser Sohn singt bei Gott mit den Engeln.‘ Aber er weint selbst, genau wie ich. Ich weiß, dass unser Kind bei Gott ist. Aber hier bei uns ist er nicht mehr. Wenn ich ihn nur noch einmal sehen oder hören könnte – wie er ruft: ‚Mütterchen, wo bist du?‘ Wenn ich nur noch einmal seine kleinen Schritte hören könnte … Aber ich werde ihn nie wieder sehen und nie wieder hören!“

Die Frau zog einen kleinen gestickten Gürtel hervor, sah ihn an – und begann heftig zu weinen. Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen, die Tränen überkamen sie.

„Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen“, sagte der Starez. „Weine, Mutter, weine ruhig. Aber denke dabei immer: Dein Sohn ist jetzt ein Engel Gottes und freut sich über deine Tränen. Irgendwann werden deine Tränen stiller werden – Tränen der Rührung. Ich werde für ihn beten. Wie hieß er?“

„Alexej, Väterchen.“

„Ein schöner Name. Ich bete für ihn, für dich und deinen Mann. Aber ihn zu verlassen, ist eine Sünde. Geh zurück! Euer Sohn sieht alles und wird traurig sein, wenn er euch nicht mehr vereint findet. Er lebt – unsichtbar unter euch. Geh noch heute zu deinem Mann!“

„Ich werde zu ihm gehen, du mein Bester“, flüsterte sie bewegt.

Der Starez wandte sich nun einer anderen Frau zu. Sie war Witwe eines Unteroffiziers und suchte ihren Sohn Wassenka, der nach Irkutsk versetzt worden war. Seit einem Jahr hatte er sich nicht mehr gemeldet.

„Eine Frau riet mir: Schreibe seinen Namen in das Totenverzeichnis und lasse eine Messe lesen. Dann wird er innerlich unruhig und schreibt. Aber stimmt das? Ist das erlaubt?“

Der Starez wurde ernst. „Verwirf diesen Gedanken! Das ist eine schwere Sünde. Bete lieber zur Gottesmutter für seine Gesundheit. Und noch etwas: Dein Sohn lebt. Er wird bald zurückkommen oder schreiben. Das verspreche ich dir.“

„Gott vergelte es dir, du unser Wohltäter!“

Dann sah der Starez eine abgezehrte junge Frau. Ihre Augen baten um Hilfe. Zögernd trat sie vor.

„Was führt dich her, meine Liebe?“

„Erlöse meine Seele, Vater. Ich habe gesündigt.“

Langsam kniete sie nieder und beugte sich zu seinen Füßen.

Die Frau flüsterte zitternd: „Ich bin das dritte Jahr Witwe. Mein Mann war alt, hat mich geschlagen. Als er krank wurde, dachte ich: Wenn er wieder gesund wird, was dann? Und da kam mir dieser Gedanke …“

„Warte“, sagte der Starez und beugte sich zu ihr. Sie sprach weiter, ganz leise. Dann fragte er: „Drittes Jahr?“

„Ja. Anfangs dachte ich nicht daran. Dann wurde ich krank und unruhig.“

„Kommst du von weit her?“

„500 Werst.“

„Hast du es gebeichtet?“

„Ja, zweimal.“

„Und du durftest zur Kommunion?“

„Ja. Aber ich habe Angst. Ich fürchte den Tod.“

Der Starez sprach ruhig: „Fürchte dich nicht. Wenn du ehrlich bereust, wird Gott dir vergeben. Es gibt keine Sünde, die größer ist als seine Liebe. Reue ist der Anfang der Liebe. Und Liebe macht alles gut. Wenn ich, ein Sünder, schon Mitleid mit dir habe – wie viel mehr dann Gott! Vergib auch deinem verstorbenen Mann. Versöhne dich mit ihm. Gehe nun in Frieden und fürchte dich nicht.“ Er bekreuzigte sie, gab ihr ein Heiligenbild und segnete sie. Sie verbeugte sich tief.

Dann sprach ihn eine kräftige Frau mit einem Baby an: „Ich bin aus Wyschegorje. Die Leute sagen, du seist krank, aber ich wollte selbst sehen. Und siehe – du wirkst stark! Du lebst bestimmt noch 20 Jahre. Gott ist mit dir!“

„Danke, meine Liebe“, antwortete der Starez.

„Hier sind 60 Kopeken. Gib sie einer, die ärmer ist als ich.“

„Ich danke dir. Ich werde es tun. Ist das ein Mädchen?“

„Ja, sie heißt Lisaweta.“

„Gott segne euch beide. Ihr habt mein Herz erfreut. Lebt wohl, meine Lieben!“

Er segnete alle und verbeugte sich tief.

4. Eine kleingläubige Dame

Die Gutsbesitzerin hatte die Szene mit den einfachen Frauen aufmerksam verfolgt und dabei gerührt geweint. Als der Starez zu ihr trat, begrüßte sie ihn begeistert: „Diese ganze rührende Szene hat mich tief bewegt. Ich liebe das Volk – wie könnte man unser schlichtes, großes russisches Volk nicht lieben!“

Der Starez fragte: „Wie geht es Ihrer Tochter? Sie wollten mich wieder sprechen?“

„Oh ja, ich habe gebetet, fast gefleht, Sie wiederzusehen! Sie haben meine Lisa geheilt, nur durch Ihr Gebet und Ihre Hände. Wir sind gekommen, um diese Hände zu küssen und Danke zu sagen!“

„Aber sie sitzt doch noch im Rollstuhl?“

„Das Fieber ist weg, die Beine stärker. Heute stand sie eine Minute allein! Sie lacht wieder. Selbst der Doktor ist ratlos!“

Lisa richtete sich im Rollstuhl auf, faltete die Hände – dann musste sie lachen. „Ich lache nur über ihn!“ rief sie und zeigte auf Aljoscha, der verlegen errötete.

Die Mutter wandte sich an ihn: „Wie geht es Ihnen? Lisa hat einen Auftrag: Katerina Iwanowna bittet dringend, dass Sie sie besuchen.“

„Ich? Warum?“, fragte Aljoscha erstaunt.

„Wegen Dmitri. Sie hat eine Entscheidung getroffen, Sie sollen kommen – der Christenpflicht wegen“, erklärte die Mutter.

„Ich habe sie nur einmal gesehen“, murmelte Aljoscha.

„Aber sie leidet so sehr!“, sagte Lisa. „Bitte kommen Sie! Ich wusste, Sie sind ein lieber Mensch.“

Aljoscha las den kurzen Brief, den Lisa ihm gab. Dann nickte er: „Ich werde kommen.“

Lisa rief: „Wie wunderbar! Ich habe gleich gesagt, dass Sie ein guter Mensch sind!“

Die Mutter ergänzte: „Lisa fühlt sich nur in Ihrer Nähe wohl.“

Aljoscha lächelte verlegen. Der Starez aber wandte sich nun einem einfachen Mönch zu, der aus dem Norden kam. Er segnete ihn und lud ihn ein, ihn in seiner Zelle zu besuchen.

„Wie ist so etwas möglich?“, fragte der Mönch feierlich und wies auf Lisa.

Der Starez antwortete ruhig: „Noch ist nichts sicher. Eine kleine Besserung ist keine Heilung. Wenn etwas geschah, dann nur durch Gottes Willen. Alles kommt von Gott. Besuchen Sie mich gern, aber ich bin krank und weiß, dass meine Tage gezählt sind.“

„Nein, Sie werden leben!“, rief Lisas Mutter. „Sie sehen so gesund und glücklich aus.“

„Heute geht es mir besser. Doch ich kenne meine Krankheit. Und Ihre Worte, ich sei glücklich – das freut mich. Die Menschen sind zum Glücklichsein geschaffen. Wer ganz glücklich ist, hat Gottes Gebot erfüllt. Die Heiligen waren glücklich.“

„Wie erhaben das klingt!“, sagte sie bewegt. „Aber wo ist das Glück? Ich habe Ihnen etwas verschwiegen. Ich leide, schon lange an ...“

„Woran leiden Sie?“, fragte der Starez.

„An Unglauben – nicht an Gott, sondern an das zukünftige Leben. Ich wage kaum, darüber zu sprechen, doch es macht mir Angst. Ich suche verzweifelt Antworten ...“

„Ich glaube an Ihre Aufrichtigkeit“, erwiderte der Starez freundlich.

„Ich danke Ihnen! Ich habe früher geglaubt, doch nur als Kind. Nun frage ich: Wenn nach dem Tod nichts kommt – nur das Grab? Wie kann man glauben? Wie wird man überzeugt?“

Der Starez antwortete: „Beweisen kann man es nicht. Aber man kann zur Überzeugung gelangen – durch tätige Liebe. Lieben Sie die Menschen aufrichtig und mit Hingabe. Dann wird der Glaube kommen – sicher.“

„Tätige Liebe? Auch das ist schwer! Ich liebe die Menschen, wirklich. Manchmal will ich alles aufgeben und Barmherzige Schwester werden. Ich träume davon, Kranke zu pflegen, Wunden zu waschen, selbst das Ekelhafte zu berühren – mit Liebe.“

„Schon der Gedanke an gute Taten ist viel wert“, sagte der Starez.

„Aber würde ich das lange durchhalten?“, fragte die Dame aufgewühlt. „Ich stelle mir vor, ich pflege einen Kranken, aber er schreit mich an, ist grob und undankbar. Dann ist meine ganze Liebe dahin. Ich brauche Anerkennung. Ohne Gegenliebe kann ich nicht lieben.“

Sie sprach offen und entschlossen. Der Starez antwortete: „Ein kluger Arzt sagte mir Ähnliches. Er liebte die Menschheit – aber je mehr er das tat, desto weniger ertrug er einzelne Menschen. ‚Ich würde mich für die Menschheit kreuzigen lassen‘, sagte er, ‚aber ich kann nicht zwei Tage mit jemandem im selben Zimmer leben.‘“

„Was soll man tun? Muss man da nicht verzweifeln?“

„Nein. Es reicht, dass Sie sich damit beschäftigen. Sie haben schon viel erreicht, weil Sie sich selbst erkennen. Aber wenn Sie nur sprechen, um für Ihre Ehrlichkeit gelobt zu werden, wird alles Träumerei bleiben.“

„Sie haben mich durchschaut“, rief die Dame. „Ich wollte wirklich gelobt werden. Sie haben mir gezeigt, wer ich bin!“

„Dann glaube ich an Ihre Aufrichtigkeit“, sagte der Starez. „Bleiben Sie auf diesem Weg. Hüten Sie sich vor Lüge – vor allem vor Selbsttäuschung. Was Sie an sich selbst erkennen, ist schon im Wandel. Haben Sie keine Angst vor Ihrem Kleinmut oder Ihren Fehlern. Die tätige Liebe ist schwer, sie verlangt Geduld, nicht große Heldentaten. Aber gerade, wenn Sie denken, alles sei umsonst, sind Sie dem Ziel ganz nah. Gott wird Sie dann spüren lassen, dass er Sie die ganze Zeit geführt hat.“

Er stand auf. „Verzeihen Sie, ich werde erwartet. Auf Wiedersehen!“

Die Dame weinte. „Bitte, segnen Sie Lisa!“

Der Starez lachte: „Die macht doch nur Unsinn!“

Lisa hatte sich die ganze Zeit damit vergnügt, Aljoscha zu necken. Sie bemerkte, dass er verlegen war und ihr nicht in die Augen sehen konnte. Das amüsierte sie. Sobald er sie ansah, lachte sie triumphierend. Aljoscha wurde immer unsicherer und versteckte sich schließlich hinter dem Starez. Doch dann warf er wieder einen Blick zu ihr – und Lisa beugte sich aus dem Rollstuhl, fing seinen Blick auf und lachte laut auf.

Der Starez fragte scherzend: „Warum bringen Sie ihn so in Verwirrung?“

Da wurde Lisa plötzlich ernst. Sie sagte aufgeregt: „Warum hat er mich vergessen? Früher hat er mich auf dem Arm getragen und lesen gelehrt. Er sagte, wir bleiben lebenslang Freunde! Jetzt fürchtet er sich vor mir, redet nicht mehr mit mir. Warum kommt er nicht zu Besuch? Er geht doch überallhin, nur nicht zu uns! Ich kann ihn doch nicht rufen lassen – er müsste selbst daran denken! Aber nein, jetzt denkt er nur noch an sein Seelenheil! Und warum haben Sie ihm diese lange Kutte angezogen? Er fällt ja gleich hin!“

Plötzlich begann sie heftig zu lachen, dann weinte sie. „Ich bin dumm. Vielleicht hat er recht, mich nicht besuchen zu wollen.“

„Ich werde ihn zu Ihnen schicken“, versprach der Starez.

5. Amen, es soll also geschehen

Der Starez war etwa 25 Minuten fort gewesen. Als er zurückkam, war Dmitri Fjodorowitsch immer noch nicht eingetroffen. Die Anwesenden diskutierten lebhaft. Vor allem Iwan Fjodorowitsch und die beiden Priestermönche sprachen angeregt. Miussow beteiligte sich ebenfalls, jedoch mit wachsender Gereiztheit, da man ihm kaum Beachtung schenkte. Fjodor Pawlowitsch, der zunächst still geblieben war, begann nun wieder zu sticheln und wandte sich halblaut an Miussow: „Warum sind Sie geblieben? Weil Sie Ihren Verstand noch leuchten lassen wollen?“

In diesem Moment betrat der Starez den Raum. Alle verstummten, dann setzte sich der Starez ruhig und blickte die Gäste freundlich an. Aljoscha bemerkte, dass er erschöpft war, aber dennoch blieb. Es schien, als hätte er noch etwas Besonderes vor.

Der Bibliothekar Pater Jossif wandte sich an ihn: „Wir sprachen gerade über einen Aufsatz von Iwan Fjodorowitsch. Er lehnt die Trennung von Kirche und Staat ab.“

Der Starez sah Iwan interessiert an. „In welchem Sinn meinen Sie das?“

Iwan antwortete ruhig: „Ich glaube, die Kirche sollte nicht im Staat aufgehen, sondern der Staat in der Kirche. Nur so kann eine christliche Gesellschaft entstehen. Alles andere ist ein fauler Kompromiss und führt zu Unwahrheit.“

„Das ist ja reiner Ultramontanismus!“ rief Miussow empört, nachdem Vater Paissi Iwans These zustimmte. Vater Jossif ergänzte: „Iwans Gegner behaupten, die Kirche dürfe keine Macht über bürgerliche Rechte haben, keine Gerichtsbarkeit ausüben und sei kein Reich von dieser Welt.“

„Ein unwürdiges Spiel mit Worten!“ entgegnete Vater Paissi. „Wenn die Kirche kein Reich auf Erden wäre, dürfte sie gar nicht existieren. Christus hat sie hier gegründet, damit wir durch sie ins Himmelreich gelangen. Sie soll herrschen – das ist göttlich verheißen.“

Iwan sprach nun ruhig und ohne Überheblichkeit: „In den ersten Jahrhunderten war das Christentum rein Kirche. Als der römische Staat christlich wurde, nahm er die Kirche in sich auf, blieb aber in vielem heidnisch. Die Kirche konnte davon nichts aufgeben. Ihr Ziel war immer, die ganze Welt – auch den Staat – zur Kirche zu machen. Der Staat soll also nicht über der Kirche stehen, sondern sich ihr vollständig unterordnen. Mein Aufsatz richtet sich gegen die Idee, die Kirche sei nur ein Teil des Staates. Das widerspricht ihrem ewigen göttlichen Auftrag.“

Vater Paissi schloss: „Die russische Idee ist nicht, dass die Kirche sich dem Staat beugt – sondern dass der Staat ganz in der Kirche aufgeht. Amen.“

„Nun, ich muss gestehen, Sie haben mich wieder ein wenig ermutigt“, sagte Miussow. „Offenbar sprechen Sie von einem fernen Ideal bei Christi Wiederkunft. Ein schöner Traum vom Ende der Kriege und Banken. Fast wie der Sozialismus. Ich dachte schon, Sie meinten das ernst – als sollte die Kirche jetzt schon über Verbrecher richten und sie auspeitschen oder gar töten.“

„Wäre die Gerichtsbarkeit kirchlich, würde die Kirche niemanden zum Tod verurteilen“, entgegnete Iwan ruhig. „Das Verständnis vom Verbrechen würde sich allmählich ändern.“

„Meinen Sie das ernst?“ fragte Miussow ungläubig.

„Wäre alles Kirche, würde der Verbrecher ausgeschlossen, nicht getötet. Doch wohin sollte er gehen? Er wäre nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von Christus getrennt. Er müsste sich eingestehen, dass er sich gegen die Kirche gewandt hat. Wer heute stiehlt, sagt: ‚Ich bin kein Feind Christi.‘ Doch wenn alles Kirche wäre, müsste er sagen: ‚Alle irren – nur ich, der Mörder, bin die wahre Kirche.‘ Und das ist schwer.“

„Was soll das heißen?“ rief Miussow. „Schon wieder Träumerei!“

Da sprach der Starez: „Auch heute ist es so: Ohne die Kirche gäbe es für den Verbrecher keine wahre Strafe. Nur das Gewissen kann ihn wirklich richten.“

„Wie meinen Sie das?“ fragte Miussow.

„Ich meine es so“, erklärte der Starez. „Zwangsarbeit und Körperstrafen bessern niemanden. Die Verbrechen nehmen zu, nicht ab. Die Gesellschaft schützt sich damit nicht. Man verbannt einen Verbrecher, doch an seiner Stelle kommen zwei neue. Nur das Gesetz Christi im Gewissen kann den Menschen wirklich verändern. Nur wer sich als Teil der Kirche fühlt, bekennt auch seine Schuld vor ihr. Der Staat erreicht das nicht.

Wäre die Kirche Richterin, würde sie wissen, wann sie jemanden zurückholen und wieder aufnehmen soll. Doch solange sie nur moralisch urteilt, bleibt sie vom Strafen fern. Sie tröstet, gibt Almosen, lässt zum Gottesdienst zu. Sie behandelt den Verbrecher wie einen Verblendeten, nicht wie einen Schuldigen. Denn was würde geschehen, wenn ihn auch die Kirche verstoßen würde wie der Staat? Der russische Verbrecher glaubt noch. Verstößt ihn auch die Kirche, könnte er seinen Glauben verlieren. Deshalb bleibt sie eine liebende Mutter.

Das kirchliche Gericht ist mit keinem anderen vereinbar. Der westliche Verbrecher bereut oft nicht. Man erklärt ihm, sein Verbrechen sei ein Protest gegen Macht. Die Gesellschaft verbannt ihn, hasst ihn, vergisst ihn. Der Verbrecher verzweifelt und kehrt voller Hass zurück.

Bei uns besteht noch ein Gefühl für die Kirche. Auch wenn das Gericht nicht aktiv ist, erkennt der Verbrecher es innerlich an. Würde es voll wirksam, würde es nicht nur bessern, sondern Verbrechen verhindern. Die Kirche könnte warnen, retten, aufrichten.“

„Aber“, fügte der Starez mit einem Lächeln hinzu, „noch besteht die Gemeinschaft nur aus wenigen Gerechten. Doch sie bleibt bestehen – bis sich alles in eine weltweite Kirche wandelt. Amen – es wird geschehen. Vielleicht schneller, als wir denken.“

„Amen, es soll geschehen“, wiederholte Vater Paissi mit ernster Miene.

Miussow wirkte gereizt, doch beherrscht. „Seltsam, höchst seltsam“, meinte er und wurde dann plötzlich laut: „Was bedeutet das alles? Der Staat wird abgeschafft, die Kirche soll an seine Stelle treten? Das ist ja noch extremer als Ultramontanismus! Sogar Papst Gregor VII. war nicht so radikal!“

„Sie verstehen das völlig falsch“, entgegnete Vater Paissi streng. „Nicht die Kirche verwandelt sich in einen Staat – das ist der römische Irrweg. Sondern der Staat wird zur Kirche, erhebt sich zur Kirche. Das ist die höchste Bestimmung.“

Miussow schwieg, ein überhebliches Lächeln auf den Lippen. Aljoscha spürte, wie ihn das Gespräch tief bewegte. Auch Rakitin war ganz still, doch Aljoscha sah an dessen roten Wangen, dass auch er innerlich aufgewühlt war.

Plötzlich sagte Miussow mit würdevoller Stimme: „Erlauben Sie eine kleine Geschichte. In Paris traf ich einst einen hohen Polizeibeamten. Wir sprachen über Revolutionäre. Und dieser Beamte sagte etwas, das mir nie aus dem Kopf ging: ‚Die Sozialisten und Atheisten fürchten wir nicht. Aber jene wenigen, die Christen und zugleich Sozialisten sind – die fürchten wir. Die sind wirklich gefährlich. Der christliche Sozialist ist schlimmer als der atheistische.‘“

Vater Paissi fragte sofort: „Meinen Sie damit etwa uns? Halten Sie uns für Sozialisten?“

Bevor Miussow antworten konnte, öffnete sich die Tür – Dmitri Fjodorowitsch trat ein. Alle waren überrascht.

6. Wozu lebt ein solcher Mensch

Dmitri Fjodorowitsch war ein kräftiger, 28-jähriger Mann mit markanter Ausstrahlung. Obwohl er jung war, sah er älter aus. Sein Gesicht wirkte ungesund, seine Wangen waren eingefallen, seine Augen groß und dunkel. Sie blickten oft ins Leere, als wären seine Gedanken woanders. Viele fanden ihn schwer durchschaubar. Auch wenn er düster wirkte, konnte er plötzlich herzlich lachen. Alle wussten, dass er in letzter Zeit ein ausschweifendes Leben geführt hatte. Sein Streit mit dem Vater um Geld war heftig, die Gerüchte darüber hielten sich hartnäckig. Man nannte ihn temperamentvoll und unberechenbar.

Dmitri trat tadellos gekleidet ein, grüßte den Starez mit einer tiefen Verbeugung und bat um den Segen. „Verzeihen Sie, dass ich zu spät komme. Smerdjakow hat mir zweimal gesagt, das Treffen sei um ein Uhr.“

Der Starez unterbrach ihn ruhig: „Beunruhigen Sie sich nicht. Das ist kein Unglück.“

„Ich danke Ihnen sehr“, erwiderte Dmitri und verbeugte sich erneut. Auch seinem Vater erwies er Respekt. Fjodor Pawlowitsch war überrascht, stand auf und verbeugte sich ebenso tief. Dabei zeigte sein Gesicht plötzlich eine seltsam ernste, fast boshafte Miene.

Die Störung dauerte nur kurz, doch Miussow wich der Frage von Vater Paissi aus. „Ich möchte das Thema nicht weiter erörtern. Es ist zu schwierig. Fragen Sie lieber Iwan Fjodorowitsch.“

Iwan antwortete gelassen: „Ich wollte nur sagen, dass man oft den Sozialismus mit dem Christentum verwechselt – nicht nur die Liberalen, auch manche Gendarmen. Ihre Pariser Anekdote, Pjotr Alexandrowitsch, ist dafür ein gutes Beispiel.“

Pjotr Alexandrowitsch bat erneut, das Thema wechseln zu dürfen und erzählte stattdessen ein „charakteristisches Geschichtchen“ über Iwan Fjodorowitsch. Vor ein paar Tagen habe Iwan in einer Gesellschaft gesagt, es gebe kein Naturgesetz, das den Menschen zwinge, seine Mitmenschen zu lieben. Liebe sei nur möglich, weil man an die Unsterblichkeit der Seele glaube. Ohne diesen Glauben verliere der Mensch jegliche Moral.

„Der Egoismus müsste dann erlaubt und sogar als edel gelten“, fügte Pjotr hinzu.

Dmitri fragte erstaunt: „Habe ich das richtig gehört? Verbrechen seien für Atheisten vernünftig und erlaubt?“

„Genauso“, bestätigte Vater Paissi.

„Das will ich mir merken“, sagte Dmitri und schwieg.

Der Starez wandte sich an Iwan: „Glauben Sie wirklich, dass ohne den Glauben an die Unsterblichkeit keine Tugend mehr existiert?“

„Ja, das behaupte ich“, antwortete Iwan.

„Gesegnet sind Sie – oder sehr unglücklich!“, sagte der Starez.

„Warum unglücklich?“, fragte Iwan mit einem Lächeln.

Der Starez erklärte, Iwan glaube wohl selbst nicht an die Unsterblichkeit, noch an das, was er schreibe.

„Vielleicht haben Sie recht“, gestand Iwan, etwas verlegen.

Der Starez meinte, diese ungelöste Frage quäle ihn, auch wenn er sich darüber lustig mache.

Iwan fragte: „Kann sie denn in mir überhaupt gelöst werden – im bejahenden Sinn?“

„Wenn nicht bejahend, dann auch nie verneinend“, erwiderte der Starez. „Aber danken Sie Gott, dass Ihr Herz überhaupt solche Fragen stellt. Möge Gott Ihre Wege segnen!“

Der Starez erhob die Hand, um Iwan Fjodorowitsch zu segnen. Doch dieser trat selbst zu ihm, empfing den Segen, küsste seine Hand und kehrte still an seinen Platz zurück. Alle waren erstaunt über dieses ernste Verhalten.

Plötzlich sprang Fjodor Pawlowitsch auf und rief: „Heiliger Starez! Das ist mein Sohn Iwan, mein Karl Moor! Und Dmitri, der eben hereinkam, ist mein Franz Moor! Ich bin der Graf! Richten Sie uns!“

Der Starez antwortete erschöpft: „Sprechen Sie nicht so wirr und beleidigen Sie nicht Ihre Familie.“

Dmitri stand zornig auf. „Verzeihen Sie, ehrwürdiger Vater. Ich bin nur ein einfacher Mensch und weiß nicht einmal, wie man Sie richtig anspricht. Mein Vater hat Sie getäuscht. Er sucht nur einen Skandal. Und ich glaube, ich kenne auch seinen Grund ...“

Fjodor Pawlowitsch schrie: „Alle beschuldigen mich! Auch Sie, Pjotr Alexandrowitsch! Man sagt, ich hätte Geld im Stiefel versteckt. Aber ich habe Beweise, dass Dmitri bei mir Schulden gemacht hat – 1‘000 Rubel! Und dann noch seine Frauengeschichten! Er hat sogar ein ehrenwertes Mädchen aus gutem Haus kompromittiert. Jetzt geht er zu einer anderen, einer Frau, die zwar in wilder Ehe lebte, aber tugendhaft ist!“

„Schweigen Sie!“, brüllte Dmitri außer sich. „Wagen Sie nicht, ihren Namen zu nennen! Sie beschmutzen sie schon durch Ihre Worte!“

„Mitja!“, rief Fjodor Pawlowitsch weinerlich. „Was wird aus dir, wenn ich dich verfluche?“

„Schamloser Heuchler!“, schrie Dmitri.

„So behandelt er seinen Vater!“, rief Fjodor Pawlowitsch empört. „Und wie geht er erst mit anderen um? Vor drei Wochen hat er einen pensionierten Hauptmann auf der Straße verprügelt – nur weil dieser in meinem Auftrag handelte!“

„Lüge!“, rief Dmitri zornbebend. „Ja, ich habe mich wie ein Tier benommen und schäme mich. Aber dieser Hauptmann war bei jener Frau, damit sie mich einklagt. Sie wollen mich loswerden, weil Sie selbst hinter dieser Frau her sind! Sie lacht über Sie – das hat sie mir selbst erzählt! Und nun tun Sie so, als ob Sie der Tugendhafte wären!“

Dmitri wandte sich an die Anwesenden: „Ich wollte ihm verzeihen, wenn er mir nur die Hand reicht. Aber nach dieser Beleidigung – gegen mich und gegen ein edles Mädchen – werde ich sein Spiel offenlegen. Auch wenn er mein Vater ist ...“

Er war atemlos vor Erregung. Auch die anderen standen auf, nur der Starez blieb sitzen, bleich vor Schwäche. Ab und zu hob er beschwichtigend die Hand. Miussow aber rief aufgebracht: „Dieser Skandal ist unerträglich! Ich wusste nichts von all dem. Dass ein Vater mit einem solchen Geschöpf gemeinsame Sache macht, um seinen Sohn ins Gefängnis zu bringen – in so einer Gesellschaft sitze ich!“

Da schrie Fjodor Pawlowitsch: „Wären Sie nicht mein Sohn, forderte ich Sie zum Duell!“ Er stampfte auf, spuckte beim Sprechen und rief wieder: „Zum Duell!“

Dmitri sah ihn mit kalter Verachtung an. „Ich wollte mit meiner Braut heimkehren, um dich im Alter zu pflegen. Aber ich sehe nur einen Komödianten!“

„Es ist eine Schmach!“, rief der Mönch Jossif.

„Eine Schmach!“, rief Kalganow zitternd vor Aufregung.

„Soll man so jemanden noch leben lassen?“, sagte Dmitri dumpf und wütend, die Schultern hochgezogen.

„Hören Sie den Vatermörder!“, schrie Fjodor Pawlowitsch. „Was ist hier die eigentliche Schande? Dieses „Geschöpf“, wie Sie sagen, ist vielleicht heiliger als Sie, meine Herren! Sie hat geliebt – und Christus hat vergeben, weil sie viel liebte!“

„Christus hat nicht wegen solcher Liebe vergeben!“, rief Vater Jossif.

„Doch! Sie essen Kohl und Gründlinge und glauben, damit Gott zu gefallen!“

„Das ist unerträglich!“, riefen Stimmen in der Zelle.

Da stand plötzlich der Starez auf. Aljoscha stützte ihn. Der Starez trat zu Dmitri, kniete sich nieder und beugte sich tief, bis seine Stirn den Boden berührte. Dann erhob er sich mit einem leichten Lächeln.

„Verzeiht! Verzeiht alle!“, sagte er.

Dmitri stand starr, stieß ein „O Gott!“ aus, bedeckte das Gesicht mit den Händen und verließ fluchtartig das Zimmer. Die Gäste folgten ihm, ohne sich zu verabschieden. Nur die Mönche ließen sich noch segnen.

Fjodor Pawlowitsch murmelte: „Was sollte diese Verbeugung bedeuten? War das ein Zeichen?“

„Ich kenne mich mit Irren nicht aus“, knurrte Miussow. „Aber ich will nichts mehr mit Ihnen zu tun haben.“

Draußen verabschiedete sich Miussow vom Mönch: „Sagen Sie dem Abt, dass ich aus unvorhergesehenen Gründen nicht kommen kann.“

„Ich bin der unvorhergesehene Grund!“, rief Fjodor Pawlowitsch. „Ich gehe nicht, also müssen Sie auch nicht absagen.“

„Ich bin nicht Ihr Verwandter – und war es nie!“

„Doch, ich beweise es mit Kirchenregistern!“

„Ist es wahr, dass Sie wegfahren? Lügen Sie nicht?“

„Wie sollte ich nach all dem ins Kloster gehen? Ich habe mich gehen lassen! Verzeihen Sie, meine Herren. Ich bin erschüttert und schäme mich. Ich habe das Herz eines Schoßhundes. Ich kann nicht hingehen – entschuldigen Sie mich!“