9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

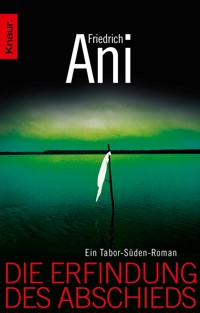

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Tabor Süden

- Sprache: Deutsch

Nach dem Tod seines geliebten Großvaters ist der neunjährige Raphael Vogel spurlos verschwunden. Die zerstrittenen Eltern - und bald auch Öffentlichkeit und Medien - sind in höchstem Alarmzustand. Doch das zuständige Dezernat 11 hat selbst Probleme: Kommissar Tabor Süden (der Seher), einer der wichtigsten Mitarbeiter, hat sich ausgerechnet jetzt in eine Hütte im Wald zurückgezogen und plagt sich mit Selbstvorwürfen wegen eines vergangenen Falls. Die Polizeimaschinerie läuft an, und gerade dadurch nimmt das Drama seinen Lauf. Es werden Menschen sterben, weil die Beamten Regeln befolgen und Prinzipien einhalten. Als sich die Situation zuspitzt und die Zeichen sich mehren, dass der kleine Raphael zu seinem Opa gehen will, wacht der Seher endlich auf und schreitet mit eigenen Methoden zur Tat - auch ohne die Erlaubnis seiner Vorgesetzten...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 580

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Friedrich Ani

Die Erfindung des Abschieds

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Nach dem Tod seines geliebten Großvaters ist der neunjährige Raphael Vogel spurlos verschwunden. Die zerstrittenen Eltern – und bald auch Öffentlichkeit und Medien – sind in höchstem Alarmzustand. Doch das zuständige Dezernat 11 hat selbst Probleme: Kommissar Tabor Süden (der Seher), einer der wichtigsten Mitarbeiter, hat sich ausgerechnet jetzt in eine Hütte im Wald zurückgezogen und plagt sich mit Selbstvorwürfen wegen eines vergangenen Falls.

Die Polizeimaschinerie läuft an, und gerade dadurch nimmt das Drama seinen Lauf. Es werden Menschen sterben, weil die Beamten Regeln befolgen und Prinzipien einhalten. Als sich die Situation zuspitzt und die Zeichen sich mehren, dass der kleine Raphael zu seinem Opa gehen will, wacht der Seher endlich auf und schreitet mit eigenen Methoden zur Tat – auch ohne die Erlaubnis seiner Vorgesetzten …

Inhaltsübersicht

But memories don’t make [...]

Prolog

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Zweiter Teil

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

Epilog

Anmerkungen des Autors

But memories don’t make it easier.

Buffy Sainte-Marie

Prolog

Er war ein Baum im Regen, ein nackter Mann mit erhobenen Armen. Sein Blick hing an etwas, das einer verschrumpelten Wurzel glich. Sie wuchs aus einem Erdhügel und bewegte sich wie bei einem Tanz. Der Mann tat keinen Mucks. Ignorierte den Wind, der seinen Körper mit einer Gänsehaut überzog, die Tannennadeln im Morast und das Wasser, das ihm von den Haaren in die Ohren lief, was sich anfühlte, als krieche ein eisiger schleimiger Wurm in ihn hinein.

Regungslos hielt der Mann die Arme hoch, drückte den Ballen seines rechten Fußes gegen den Oberschenkel des linken Beines, und sein Geschlecht kitzelte ihn an der Ferse. Seit einer Viertelstunde stand er so da, auf einem Bein, ruhig und kraftvoll, die Hände über dem Kopf wie zum Gebet gefaltet, und die tanzende Wurzel beobachtete ihn aus winzigen braunen Augen.

Die Dunkelheit funkelte von den dünnen Strahlen des Regens, dessen monotones Plätschern das einzige Geräusch im Wald war. Es schien, als bringe der Regen sein Glitzern aus den Wolken mit, die schwarz und fern am Himmel hingen und den Mond begraben hatten.

Umkränzt vom hellen Regen, ragte der Mann aus der Finsternis und rührte sich nicht. Seine Kleider lagen trocken und frisch gewaschen ein paar Meter entfernt in der Hütte; er verschwendete keinen Gedanken an sie, obwohl er fror und allmählich seine Glieder nicht mehr spürte. Jeden Tag und jede Nacht, zum immer gleichen Zeitpunkt, trat er nackt vor seine Hütte und begann mit seiner Übung. Das tat er, seit er hier lebte, seit neun Monaten, und er erschrak längst nicht mehr, wenn er plötzlich die Wurzel bemerkte, die ihn anstarrte und vor ihm auf und ab hüpfte.

Nur beim allerersten Mal war er zusammengezuckt und hatte die Kontrolle über seinen Körper verloren; er rutschte aus und fiel hin und hörte ein gackerndes Lachen; es kam aus dem Erdhügel, und er kniete sich hin und kniff die Augen zusammen, damit er besser sehen konnte. Was auf den ersten Blick wie totes Wurzelwerk aussah, entpuppte sich als springlebendig.

Seither hatte er einen Freund, den einzigen in diesem vielstimmigen Dschungel voller Bäume und Tiere; fernab der Stadt und des Dorfes, das fünf Kilometer weit weg war, hatte er einen ständigen Begleiter mit einer roten Knollennase und trüben Augen im aufgedunsenen Gesicht, den er Asfur nannte. Nach dem ersten Schrecken, als ihm bewusst wurde, wie wenig er bisher von der Welt gesehen hatte, und einem flüchtigen Zorn, den er empfand, weil er sich in seiner Einsamkeit bedroht fühlte, lud er Asfur zu sich ein, und sie tranken Brüderschaft. Asfur war fast doppelt so alt wie er, seine Haut runzelig und sein Gebiss ein Trümmerfeld; doch dafür war er doppelt so lustig, ein Witzbold, wann immer er auftauchte.

Als der Mann ihn jetzt ansah, ohne dass sich seine Pupillen bewegten, stutzte er und geriet beinah ins Wanken. Auf Asfurs Kopf thronte eine grüne flache Mütze mit einem zwölfzackigen Stern in der Mitte, der das Wappen einer Stadt enthielt. Diesen Stern erkannte der Mann sofort: das Symbol der deutschen Polizei. Mit seinen verkrümmten Fingern zog sich Asfur die Mütze ins Gesicht, hob die Hand und salutierte, knickte, wie der Mann vor ihm, ein Bein ab und drehte sich im Kreis. Der Mann hatte keine Ahnung, wann Asfur die Mütze, die ihm mindestens zwei Nummern zu groß war, aufgesetzt hatte, denn bis zu diesem Augenblick war er wie immer kahlköpfig auf dem Erdhügel herumgehüpft und wollte Unruhe stiften; das war ihm noch nie gelungen. Bis heute. Beim Anblick der Mütze, die der Mann so gut kannte, weil er sie vor vielen Jahren selbst jeden Tag getragen hatte, und der Gestalt, deren Gesicht bis zur Hälfte unter der Kopfbedeckung verschwand, konnte er sich nicht mehr beherrschen. Wie ein Donner kam das Lachen aus seinem Mund. Er stemmte die Hände in die Hüften und lachte so laut, dass er ein Echo entfachte. Nackt, nass und starr vor Kälte, stand er nun breitbeinig bis zu den Knöcheln in der lehmigen Erde und lachte sich die Lunge wund. Er wollte an sich halten, aber er konnte nicht. Als würde sich seine Stimme an diesem voluminösen Brüllen weiden, dröhnte sie durch die Nacht und ließ den Wald erschaudern. Asfur hüpfte weiter auf einem Bein im Kreis, und sein gedrungener Kopf schien sich immer tiefer in die Stoffhöhle hineinzuschrauben.

Endlich hörte der Mann auf zu lachen.

Schlagartig war es still, verstummte das Echo, sogar der Regen fiel leiser. Der Mann ließ die Arme sinken, sein Blick wurde müde und bleiern. Er schaute zum Erdhügel, und obwohl es so dunkel war, als stehe er hinter einem undurchsichtigen Vorhang, wusste er, dass er allein war und niemand vor ihm tanzte mit einer grünen Mütze auf dem Kopf.

Er hatte, das begriff er jetzt, nicht aus Übermut und Lust gelacht, sondern aus Furcht. Weil die alte Angst ihn wieder gepackt und geschüttelt und seine Stimme in Hysterie versetzt hatte, die Angst seines bisherigen Lebens. Dieses Leben wollte er ablegen wie einen zwecklosen Mantel, den er nicht loswurde, ganz gleich, wie oft er nackt über die Erde kroch und um Vergebung flehte. Er war der Mann, den sein Schatten warf, auch jetzt, lang nach Mitternacht im lichtlosen Wald. Und wenn er, zurück in der Hütte, die Daunendecke um sich schlang und vor den Resten des Kaminfeuers kniete, nahm sein Schatten ihn mit ins stickige Labyrinth seiner Träume, aus denen er stundenlang nicht mehr herausfand. Bis zum Morgen glühte sein Körper in Schweiß. Und wenn er dann aufstand und zur Tür wankte, fürchtete er nichts mehr, als sie zu öffnen. Jedes Mal glaubte er, die junge Frau steht draußen und fragt ihn, wo er so lange gewesen ist. Und er hat keine Antwort außer: Ich hab dich nicht gefunden. Aber das kümmert die Frau nicht mehr, denn sie hört nicht mehr und sieht nicht mehr und hat keinen Hunger mehr, sie hat ihre Fingernägel gegessen, alle zehn, und niemand hat ihr das verboten, weil sie alleine war da unten in der Kiste.

»O GOTT!«, schrie er so laut, wie er zuvor gelacht hatte, und das Echo kam zurück mit GOTT.

Dann wandte er sich um und blickte hinunter in die Schlucht, wie er es immer am Ende seiner Übung tat. Und er atmete erleichtert auf. Er hörte ein sanftes Rascheln, wie Katzenpfoten auf Stanniolpapier, und er wusste, Asfur war in der Nähe und passte auf, dass er keine Dummheiten machte.

Also hob der Mann den rechten Arm und winkte in die Dunkelheit, und für eine Sekunde hörte das Rascheln auf, und er dachte: Er winkt mir zurück. Und er hatte wieder dieses leichte Brennen in der Brust, das seinen Schmerz linderte, zumindest eine Zeit lang, und dafür war er Asfur dankbar, denn es war dessen Winken, das ihm Linderung brachte, ohne dass er je begreifen würde, wie dies möglich war.

Vielleicht wurde er langsam verrückt. Aber er hatte noch Hoffnung, ja, er hatte noch Hoffnung.

Erster Teil

1

Schöner Planet im Spiegel

An einem Tag wie diesem konnte sie es nie fassen, dass sie immer noch in einem Büro arbeitete, immer noch um sieben Uhr aufstehen musste und sich durch den Morgenverkehr quälen, die aggressiven Gesten der Autofahrer und die gequälten Scherze der Radiomoderatoren ertragen, einen Parkplatz suchen und sich vom Pförtner fragen lassen, ob auf der Leopoldstraße wieder Stau gewesen war. An Tagen wie heute blieb sie länger als sonst, viel länger, auf dem Rücken liegen und starrte an die Decke. Und eine Frage, in roter fluoreszierender Schrift, leuchtete dort oben auf: Wieso, verdammt noch mal, bin ich Beamtin geworden?, und sie schloss die Augen und stellte sich vor, wie die Sonne in ihr Zimmer schien und die Gegenwart wie ein Eiswürfel einfach wegschmolz.

An einem Tag wie diesem, der trostlos trüb und farbenlos begann, an dem die Müllmänner die Container über den Asphalt scheppern ließen und sich lauter interessante Dinge zuschrien, ein unverständliches Gemisch aus Bayerisch und Türkisch – an so einem Tag verpasste Sonja Feyerabend ihrem piependen Digitalwecker eine Ohrfeige, drehte sich auf den Rücken und starrte an die Decke. Wieso, verdammt noch mal …

Das Telefon klingelte, und sie erschrak.

Bis sie aus dem Bett gestakst, den Apparat erreicht, ihn herumgedreht und leise gestellt hatte, explodierten die Sekunden in ihrem Kopf, und ihr Fauchen klang bedrohlich.

»Ja!«

Niemand meldete sich. Sonja legte sofort auf und knallte den Apparat aufs Fensterbrett, wo er unter den langen Blättern einer Palme ein Schattendasein führte; das war weiter nicht von Bedeutung, da Sonja kaum private Anrufe erhielt, und wenn doch gelegentlich jemand versuchte, sie zu erreichen, ging sie meist nicht dran. Im Laufe der vergangenen Jahre hatte sich ihr Freundeskreis auf eine Frau und drei Männer reduziert, mit denen sie regelmäßig Kontakt hatte, wobei sie die Frau lediglich im Fitnesscenter traf und anschließend zu einer Reihe von Weißbieren, was ihre Freundschaft aber nicht vertiefte. Von den drei Männern lebte einer als Makler in der Nähe von Hamburg. Er hatte, seit er verheiratet war, moralische Bedenken, was seine Anwesenheit in München aus Sonjas Sicht weitgehend überflüssig machte, auch wenn sie sich nach wie vor über seine krakelig geschriebenen Briefe freute. Einem der beiden anderen Männer begegnete sie fast täglich bei der Arbeit, und da sich ihre gegenseitigen, tief greifenden Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Ehe inzwischen in Luft aufgelöst hatten, redeten sie viel und vertraut miteinander, gingen zwei bis dreimal im Monat zusammen essen und versicherten einander ihre immer währende Zuneigung. Der dritte Mann war in ihren Augen ein Kannibale, denn er hatte die Hälfte ihres Herzens gefressen. Dieser Mann rief seit Monaten nicht mehr an. Und das war auch besser so. Manchmal. Manchmal nicht. Dann hasste sie ihn, weil er nicht anrief, und dann ging sie erst recht nicht ans Telefon, wenn es klingelte.

»Ja!«, fauchte sie in den Hörer, denn es hatte wieder geklingelt.

»Was ist mit dir los, schwere Nacht gehabt?«, sagte eine Stimme, die sie nicht gleich erkannte.

»Schrei nicht so!«

Mit dem Telefon in der Hand ging sie ins Bad, an dessen Tür ein Schild hing, auf dem in blauer Kinderschrift geschrieben stand: Badezimmer. Das war ihre allmorgendliche Erinnerung daran, dass es sich bei dem Kabuff hinter der Tür um ein Zimmer handelte, und zwar um ein Badezimmer, auch wenn die Wanne zu kurz war und das Waschbecken zu mickrig und die Toilette zu nah an der Wand klebte; trotz aller Mängel – zudem war der Spiegel schlecht geschliffen und viel zu klein, um sich ordentlich schminken zu können, und das weiße Licht klatschte einem eine Maske ins Gesicht wie aus einem Horrorfilm – handelte es sich hier um ihr Badezimmer, und die Betonung lag auf dem kleinen Wörtchen ihr, weil diesen Raum niemand außer ihr okkupierte. Und das war vielleicht die größte Freiheit nach dem Auszug aus der hundertfünfundsechzig Quadratmeter großen Altbauwohnung, in der sie mit Karl zwei Jahre lang das Eheleben geprobt und ja gehaucht hatte, als er ihr bei Kerzenschein die entscheidende Frage stellte. Danach folgte jener Irlandurlaub, der alles beendete.

Wenigstens hatte sie nun ein eigenes Badezimmer, und das, fand sie, stand ihr zu mit einundvierzig Jahren.

»In deinem Alter darfst du nicht mehr so viel trinken«, sagte die Stimme, und Sonja legte auf. Sie wusste jetzt, wer am Apparat war. Sie ließ heißes Wasser in die Wanne laufen, während sie sich die Zähne putzte und darauf achtete, nicht aus Versehen in den Spiegel zu schauen. In wenigen Minuten würde er von Dampf beschlagen sein, und dann konnte sie gefahrlos den Kopf heben.

Es klingelte zum dritten Mal, und sie wartete ab. Dann klemmte sie sich den Hörer zwischen Kinn und Schulter und regulierte die Wassertemperatur. Sie drehte an den Hähnen, bis das Wasser eher heiß als lau war, aber nicht zu heiß, damit sie sich sofort hineinsetzen konnte, und es durfte auch nicht zu lau sein, denn sonst würde sie frieren, und das war das Schlimmste um diese Zeit.

»Du musst sofort kommen«, sagte die Stimme.

»Ja«, sagte Sonja.

»Sofort!«

Nie mehr würde ihr morgens um sieben irgendjemand sagen, was sie zu tun habe; dafür nahm sie ein Loch als Badezimmer in Kauf, ein Achtunddreißig-Quadratmeter-Appartement für neunhundert Mark in Milbertshofen und zwei Fenster, die auf einen betonierten Hof hinausgingen, wo die Skater am Sonntagmorgen gute Laune verbreiteten. Das war der Preis fürs Alleinsein, und in Momenten wie diesen wusste sie, dass er nicht zu hoch war.

»Wir haben einen Vermissten, einen neunjährigen Jungen«, sagte Karl. Und weil er nichts weiter hörte als das Rauschen des Badewassers und ein leises Plätschern, fuhr er fort: »Die Mutter war bei uns. Ihr Schwiegervater wird heute beerdigt, und jetzt ist auch noch ihr Junge weg. Anscheinend ist er mit dem Tod seines Großvaters nicht zurechtgekommen. Hörst du mir zu?«

Sonja drückte die Toilettenspülung, stellte das Telefon auf den Wannenrand, legte den Hörer daneben und zog ihr T-Shirt aus, das einzige Kleidungsstück, das sie nachts trug. Sie hängte es über die Handtuchstange, die sie eigenhändig in die Wand gedübelt hatte, und blickte zufrieden in den Spiegel: Er war vollkommen beschlagen.

»Sonja, verdammt!« Die Stimme kam laut aus dem roten Hörer und wurde immer lauter. »Was ist denn mit dir los? Wir müssen diesen Jungen finden, und du badest in aller Ruhe. Komm hierher, das ist dein Job!«

»Guten Morgen, Karl«, sagte sie in den Hörer, ohne diesen in die Hand zu nehmen; sie neigte den Kopf und sprach schräg zum Wannenrand. Dann drehte sie den Hahn zu und steckte ihren linken Fuß ins Wasser. Es war zu warm, aber nicht heiß, also stieg sie hinein, stemmte die Arme auf den Rand und glitt langsam nach unten. Als sie ihre Beine ausstreckte, ragten ihre Füße und ein Großteil ihrer Unterschenkel aus dem Wasser. Sie nahm den Hörer in die Hand.

»Seit wann ist der Junge verschwunden?«, fragte sie.

»Das wissen wir noch nicht genau«, sagte Karl. Keiner von beiden schien sich noch daran zu erinnern, wie sie soeben miteinander umgesprungen waren. »Die Mutter sagt, sie wollte ihn wecken, aber da war er schon weg. Das war gegen halb sechs.«

»So früh?« Sie lag mit geschlossenen Augen im dampfenden Wasser und konzentrierte sich auf jedes Wort.

»Die Familie wohnt in Pasing, und die Beerdigung ist auf dem Ostfriedhof. Der Mann hat in Giesing gewohnt.«

»Und der Vater?«

»Der Vater ist das nächste Problem. Er wohnt nicht mehr zu Hause, jedenfalls nicht ständig, hat eine Freundin in der Stadt, irgendwo beim Hauptbahnhof.«

»Die Mutter weiß also nicht, wo ihr Mann ist, wenn er nicht zu Hause ist.«

»Sie weiß es nicht, auch wenn sie behauptet hat, ihr fällt gerade der Straßenname nicht ein, weil sie so nervös ist wegen ihrem verschwundenen Jungen.«

»Du hast also nicht mit dem Vater gesprochen«, sagte Sonja und öffnete die Augen. Schweiß lief ihr über den Hals, und sie tauchte ihre Füße ins Wasser und stützte sich mit dem Ellbogen auf dem Knie ab. »Er weiß also noch nichts davon.«

»Nein«, sagte Karl, und man hörte etwas klappern. »Entschuldigung, mir ist der Kaffeelöffel runtergefallen. Der Mann weiß noch nicht, dass sein Sohn verschwunden ist, aber er wird zur Beerdigung erwartet.«

»Wann findet die statt?«

»Um acht. Ich möchte, dass du hinfährst und mit den Leuten redest«, sagte er und trank einen Schluck Kaffee.

»Vielleicht kommt der Junge von selber hin.«

»Das hab ich der Mutter auch gesagt, aber sie glaubt es nicht. Er ist nämlich nicht zum ersten Mal ausgebüchst.«

»Mit neun Jahren?«

»Ja.«

Das war ungewöhnlich; wenn sie sich richtig erinnerte, gab es in den zweieinhalb Jahren, seit sie in der Vermisstenstelle der Kriminalpolizei arbeitete, keinen einzigen Fall, bei dem ein Kind weggelaufen wäre, das jünger als zehn Jahre war; die meisten waren zwischen vierzehn und achtzehn, überwiegend Mädchen, die nach wenigen Tagen oder Wochen wieder auftauchten. Sonja kannte ein Mädchen, das schon fünfzehnmal ausgebüchst und wieder zurückgekommen war und dessen Eltern eine Menge Geld zum Psychologen trugen, ohne dass sie bei ihrer Erziehung Fortschritte machten.

»Wie oft?«, fragte sie.

»Die Mutter sagt, zweimal. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Sie hat panische Angst, dass ihrem Jungen was zugestoßen sein könnte.«

»Warte.« Sie legte den Hörer auf den Rand der Wanne, nahm die Flasche mit Rosmarinöl, träufelte einige Tropfen ins Wasser, rührte mit beiden Händen um, lehnte sich noch einmal zurück, atmete den süßlichen Duft ein und schloss die Augen. Dann gab sie sich einen Ruck, stieg aus der Wanne, so dass das Wasser auf den grauen Steinboden platschte, riss das grüne Handtuch von der Stange und rubbelte sich ab.

»Hallo! Hallo!«

Unter dem rauen Handtuch hatte die Stimme nichts zu suchen.

Seit Sonja ihre braunen Haare nicht nur radikal kurz geschnitten, sondern auch hellblond gefärbt hatte, begeisterte sie sich jedes Mal, wenn sie sie wusch, an der Vorstellung, sie greife in eine weiche Sonne, die auf ihrem Kopf saß und sie wärmte. Zur endgültigen Verblüffung ihrer Kollegen, besonders ihrer Kolleginnen, hatte sie sich in ihre stiftenkopfartige Frisur eine Art ungebleichten Scheitel ziehen lassen, der nicht in gerader Linie von vorne nach hinten verlief, sondern wie ein mäanderndes Rinnsal ihren Schädel überquerte, ein Überbleibsel der Naturfarbe Braun.

Sie zog den Stöpsel aus der Wanne und nahm wieder den Telefonhörer in die Hand. Damit beendete sie ihr allmorgendliches Baderitual. Mit der Unterseite der linken Faust wischte sie einen Kreis in den beschlagenen Spiegel, etwa so groß wie ihr Gesicht, und betrachtete sich. Ihre grünen Augen, ihre hohe Stirn, auf der ein paar Wassertropfen glitzerten, die schmale Nase, deren Spitze zaghaft nach oben zeigte, was sie ein wenig ärgerte, ihre Lippen, deren perfekte Form sie immer wieder bewunderte, vor allem wenn sie sie glutrot schminkte und es sich nicht verkneifen konnte, ihr Spiegelbild auf den Mund zu küssen; sie sah die glatte, hellbraune Haut ihrer vollen, aber nicht zu vollen Wangen – und alles, was sie sah, gefiel ihr, und sie sagte: »Gut schau ich aus«, lächelte, verweilte einen Moment im Anblick des schönsten Planeten ihres Universums und ging dann nackt in den Flur, um frische Unterwäsche aus dem Schrank zu holen.

»Ich bin froh, dass wir nicht mehr zusammenwohnen«, sagte Karl. Sie antwortete nicht. Sie war mit ihrem Büstenhalter beschäftigt, nachdem sie ihre Brüste kurz gestreichelt hatte, und entschied sich für einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarze Jeans. Immerhin stand ihr eine Beerdigung bevor.

»Wo hat er sich denn vorher immer versteckt?«, fragte sie und hielt Ausschau nach der Bürste für ihre schwarzen, knöchelhohen Stiefel.

»Angeblich bei seinem Vater, unsere Informationen sind noch sehr vage. Deswegen musst du versuchen, von Frau zu Frau die Mutter zum Sprechen zu bringen. Martin wird auch dort sein, er soll sich um den Vater kümmern.«

»Schöne Bescherung, diese Beerdigung«, sagte sie. Sie fand die Bürste unter einem Haufen Plastiktüten, die sie für ihren Mülleimer in der Küche hortete. »Und die Mutter hat seit dem Verschwinden ihres Sohnes noch nicht mit ihrem Mann gesprochen?«

»Nein, sie weiß ja nicht, wo er steckt.«

»Keine Telefonnummer?«

»Nein.«

»Glaub ich nicht.« Den Hörer zwischen Schulter und Wange, zog sie ihren schwarzen, knielangen Wollmantel an, ließ den Hörer los und fing ihn mit der linken Hand auf, klemmte ihn unters Kinn und griff nach ihrer Schirmmütze aus Leder, die an der Spitze des Chromständers baumelte. »Die Frau weiß ganz genau, wo ihr Mann ist.«

»Und warum sagt sie’s uns dann nicht?«

»Vielleicht, weil sie weiß, dass ihr Mann keine Polizei mag und was dagegen hat, wenn ausgerechnet sie ihm die Bullen vorbeischickt.«

»Es geht um ihren Sohn, Sonja! Glaubst du, dass bei ihr die Angst vor ihrem Mann größer ist als die Sorge um ihren kleinen Jungen?«

»Nein«, sagte sie, »aber im Moment hat sie ohne ihren Mann schon genug Angst. Wie heißt der Junge?« Kaffee – wo gab es auf der Strecke von der Kollwitzstraße, in der sie wohnte, bis zum Ostfriedhof ein Stehcafé direkt an der Straße? Eine Beerdigung am Montagmorgen ohne starken Kaffee vorher – da konnte sie sich gleich mit in die Grube legen!

»Raphael Vogel, er ist neun, wie gesagt. Der Mann, der beerdigt wird, Raphaels Großvater, heißt Georg Vogel, vierundfünfzig, starb an Lungenkrebs, von Beruf Straßenbahnfahrer.«

»Straßenbahnfahrer?« Sie hatte eine Konkurrentin, die Straßenbahnfahrerin war, die einzige Frau, die sie jemals als echte Gegnerin auf dem Feld der Liebe akzeptiert hatte …

»… Kaufhausdetektiv, aber sie haben ihn rausgeschmissen. Hallo!«

»Was?« Sie hatte nicht zugehört, das Bild jener Frau war plötzlich in dem Sonnenaufgang erschienen, der als vergrößerte Fotografie in einem roten Rahmen an der Wand hing.

»Ich glaub, du bist gestern ganz schön versackt«, sagte Karl, und jemand redete mit ihm, eindringlich, so dass er das Gespräch mit Sonja unterbrechen musste.

»Hör zu«, sagte er dann zu ihr, »das war der Vater, er ist auf dem Weg zum Ostfriedhof, angeblich hat sich sein Sohn bei ihm gemeldet, telefonisch, woraufhin er zu Hause anrief, da war aber niemand, allerdings hat Kirsten Vogel …«

»Ist das die Mutter?«

»Das hab ich dir doch gerade gesagt, Kirsten Vogel, hör mir bitte zu! Und der Vater heißt Thomas Vogel, ein ehemaliger Kaufhausdetektiv, wie gesagt, im Moment arbeitslos, also …« Er hustete und trank einen Schluck Kaffee, und Sonja wusste, was er gerade tat und war neidisch. »Also, Kirsten Vogel hat auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen, dass sie bei der Polizei ist, für den Fall, ihr Sohn meldet sich bei ihr. So kam Vogel auf uns.«

»Gibst du die Fahndung jetzt gleich raus?« Irgendwo rund um den Ostfriedhof musste es ein Café geben, in dem man auf die Schnelle etwas trinken konnte!

»Ich warte auf deinen Anruf. Vielleicht taucht der Junge ja auf. Ich schick euch noch zwei Streifenwagen vorbei, die Kollegen behalten die Eingänge im Auge. Wenn Raphael nicht auftaucht und die Eltern nichts von ihm gehört haben, beginnen wir mit der Suche. Noch was?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Ich hab dich was gefragt!«, rief Karl Funkel ins Telefon.

»Nein«, sagte sie.

»Warst du lange aus?«

Sie legte einfach auf und verließ die Wohnung. Nach dem Sport war sie gestern Abend mit Edith noch auf ein Weißbier gegangen, und es wurden fünf für jede von ihnen. Anschließend radelte sie ohne Licht, das kaputt war, nach Hause. Wenn Sonja etwas getrunken hatte, lehnte sie es strikt ab, mit dem Auto zu fahren.

Im vierten Stock des Dezernats, das Karl Funkel als Kriminaloberrat leitete und dem vier Kommissariate angehörten – das K 111 (Mordkommission), das K 112 (Todesermittlung), das K 113 (Brandfahndung und Umweltdelikte) und das K 114 (Vermisste und unbekannte Tote) –, herrschte um diese Zeit, kurz vor acht Uhr morgens, noch wenig Betrieb; nach einer Nacht ohne größere Einsätze und Anrufe verwirrter oder betrunkener Bürger, die sich über etwas oder jemanden beschwerten und dann vergaßen, wieso, waren die Beamten der Nachtschicht gerade heimgegangen; die erste Konferenz, die Funkel einberufen hatte, fand in einer Stunde statt. Bis dahin wollte er sich in aller Ruhe mit den Kollegen der Vermisstenstelle über das weitere Vorgehen im Fall Raphael Vogel beraten. Was, so wie er die Lage im Moment einschätzte, darauf hinauslief, dass sie eine Einsatzhundertschaft anfordern und einen Hubschrauber bereitstellen mussten, um die Gegend nach dem Jungen abzusuchen. Wobei die Bezeichnung Gegend ein weites Feld war: Von der Wohnung seiner Eltern in Pasing, einem der westlichsten Stadtteile Münchens, konnte Raphael ebenso gut stadteinwärts gelaufen sein, möglicherweise in Richtung Ostfriedhof, wo sein Opa beerdigt wurde, oder – aus Gründen, die bisher niemand kannte – nach Süden, entlang der Würm in Richtung Gräfelfing, Planegg, Krailling. Aber warum? Und wen könnte er dort treffen?

»Morgen, Herr Funkel!«

Er drehte sich um. »Morgen, Vroni, ich hab gleich Arbeit für Sie, ein Tonbandprotokoll, geht ziemlich durcheinander, weil mich die Frau dauernd unterbrochen hat. Ihr neunjähriger Junge ist weggelaufen.«

»Oje, das ist natürlich schlimm. Ich tipp das gleich runter, mach ich doch. Kaffee gibt’s auch schon, wie ich seh. Und riech!« Veronika Bautz, Funkels vierundvierzigjährige Sekretärin, warf ihm ihr unerschütterliches Lächeln zu, nahm die Kassette, die er ihr in die Hand drückte, und ging zur Spüle. Mit einem freundlichen Nicken und der Kaffeetasse in der Hand schloss sie die Tür zum Chefzimmer.

Funkel sah wieder hinunter zum Hauptbahnhof. Ein Kommen und Gehen, Taxis warteten in langen Schlangen auf Kunden, die Obdachlosen hockten auf den Stufen, tranken Wein und Schnaps, hielten gelegentlich die Hand zum Betteln hoch, mühsam und zitternd, und wenn sie Pech hatten, setzte sich eine Taube drauf und pickte sie in die Finger.

Seit elf Jahren leitete Karl Funkel das Dezernat. Seine Kollegen, von denen er einige seit langem kannte, bildeten ein zuverlässiges Team, auf das er sich auch in Zeiten schlechter Presse oder hausinterner Zwistigkeiten verlassen konnte. Was er an einer Organisation wie der Polizei schätzte, war der Teamgeist, eine Form familiärer Verbundenheit, der man sich sowohl im Dienst als auch im Privatleben verpflichtet fühlte, die ihren Wert besaß, auch wenn ständig behauptet wurde, es gebe solche Werte heute nicht mehr. Mit den Sorgen und Krisen seiner Leute setzte er sich so intensiv auseinander, als handle es sich um wichtige fahndungstechnische Angelegenheiten oder um Mitglieder seiner Familie. Die er nicht hatte. Er war solo, und seit der gescheiterten Verlobung mit Sonja Feyerabend hatte er kein Verhältnis mehr gehabt, das länger als zwei Monate dauerte.

Nicht aus Überzeugung war Karl Funkel vor vierunddreißig Jahren zur Polizei gegangen, eher aus Faulheit, weil er nicht wusste, welchen Berufsweg er einschlagen sollte, und vor allem, weil er keinen Wehrdienst leisten wollte. Sich auf einem Kasernenhof herumkommandieren zu lassen, erschien ihm 1964, dem Jahr, als die Beatles fünf Titel hintereinander in der amerikanischen Hitparade hatten, wie der blanke Hohn. In seinem Dezernat kannte er keinen einzigen Kollegen, der aus Überzeugung Polizist geworden war; die meisten hatten nur eine vage Vorstellung davon gehabt, was sie erwartete, aber immerhin war es die einzige Vorstellung, die sie überhaupt von ihrer Zukunft hatten. Und alle erreichten sie schließlich den gehobenen Dienst und landeten im Dezernat 11 bei Karl Funkel, den sie als Autorität anerkannten, weil er kein dröger Schreibtischtyp war, sondern als ehemaliger Leiter der Abteilung Verbrechensbekämpfung und aktiver Fahnder in der Vermisstenstelle und der Mordkommission Erfahrungen vor Ort gesammelt hatte und sich nicht zu schade dafür war, selbst an den Ermittlungen teilzunehmen und Berichte zu tippen.

Im Polizeipräsidium hielten ihn einige seiner Kollegen für selbstgefällig und führungsschwach, versicherten ihm aber auf jeder Weihnachtsfeier das Gegenteil. Ihre heimlichen Witze darüber, dass er wie ein Seeräuber eine schwarze Klappe trug, weil er bei einem Einsatz ein Auge verloren hatte, kümmerten ihn schon lange nicht mehr.

»Herein!«

Es hatte geklopft. Er atmete tief durch und verscheuchte alle Gedanken, die nichts mit dem aktuellen Fall zu tun hatten.

Zwei Männer standen in der Tür. Der eine war einundsechzig Jahre alt, eher bullig als kräftig, hatte graubraunes geschneckeltes Haar, ein breites Gesicht ohne Konturen, buschige Augenbrauen und gerötete Ohren; er trug eine speckige lederne Kniebundhose und ein rotweiß kariertes Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hatte, und man sah seine von grauen Haarbüscheln überwucherten Unterarme.

Der andere Mann war fünfunddreißig und sah auf den ersten Blick wie ein überkandidelter Bankangestellter aus, Seidenhalstuch, aufgenähte Lederflicken an den Ärmeln, eine Dreihundert-Mark-Hose ohne die geringste Falte; er strahlte rundum Gesundheit aus und duftete so exquisit, dass das gesamte Dezernat davon zu profitieren schien; in seiner Nähe verboten es sich die Kollegen, schlapp im Stuhl zu hängen oder ihre Füße mit den ungeputzten Schuhen auf den Schreibtisch zu legen. Er hieß Volker Thon, war Hauptkommissar und leitete das Kommissariat 114, die Vermisstenstelle. Sein Kollege in der Bundhose, der jetzt neben ihm am Arbeitstisch in Funkels Büro Platz nahm, hieß Paul Weber, und er war schon Streife gelaufen, da hatten sich Thons Eltern noch nicht einmal gekannt.

Der dreiundfünfzigjährige Karl Funkel war der direkte Vorgesetzte der beiden Hauptkommissare, und er war es auch gewesen, der den jungen Thon gegen den anfänglichen Widerstand vieler Kollegen als neuen Chef der Vermisstenstelle vorgeschlagen und beim Polizeipräsidenten durchgesetzt hatte.

Wirkte Thon besonders auf manche Frauen wie ein eingebildeter Schnösel, so schätzte Funkel dessen Teamfähigkeit und uneitle Art zu kommunizieren und dessen Bestreben, jeden Mitarbeiter dazu zu bringen, offen, direkt und radikal seine Meinung zu sagen, ganz gleich, wie harsch sie auch sein mochte.

»Der Bub ist zur Beerdigung seines Opas wieder da«, sagte Weber. Alle drei hatten weiße DIN-A4-Blätter vor sich liegen, auf denen sie sich Notizen machten.

»Warum ist er weggelaufen?«, fragte Thon, ohne Weber anzusehen. Funkel saß an der Schmalseite des Tisches und hörte zu.

»Weil ihn der Tod seines Opas geschockt hat«, sagte Weber. Und schrieb wie ein Journalist das Zitat auf und setzte in Klammern dazu: Weber. Es war ein Spleen.

»Nein«, sagte Thon. Für einige Augenblicke herrschte Schweigen. Vom Vorzimmer drang das Klappern der Schreibmaschine herüber, die Veronika bei bestimmten Arbeiten dem Computer vorzog, dessen Eigenleben sie hasste.

»Nein«, wiederholte Thon, »der ist nicht weg, weil der Opa weg ist, der ist weg, weil er mit niemand drüber sprechen kann.«

… weil er mit niemand drüber sprechen kann, schrieb Weber auf seinen Zettel und in Klammern: Thon! Mit Ausrufezeichen.

»Er ist schon zweimal getürmt, oder?« Thon drehte den Kopf zu Funkel, der nickte, aufstand und zu seinem Schreibtisch ging. Er beugte sich vor, um etwas aus der Schublade zu holen. »Und warum ist er schon zweimal getürmt?«

Funkel fummelte in der Schublade herum. Mit seinem weinroten Sakko fegte er zwei Kugelschreiber und eine der beiden chinesischen Metallkugeln auf den Boden, die mit einem klirrenden Ploppen aufschlug und wie ein Stein liegen blieb.

Schließlich fand er, was er suchte: seine Tabakdose und die Pfeife. Gelegentlich versteckte er beides, weil er sich mit dem Rauchen einschränken wollte; doch seine Verstecke aufzustöbern war für ihn ein Kinderspiel, sogar Veronika wusste Bescheid, sie grinste jedes Mal, wenn sie ihn dabei erwischte, wie er sein Rauchzeug, Verzicht im Blick und das Versprechen auf den Lippen, lange durchzuhalten, irgendwo im Schreibtisch oder im Aktenschrank deponierte.

Er hob die glänzende Kugel und die Stifte auf, setzte sich zu seinen Kollegen ans Fenster, leckte sich die Lippen und stopfte die Pfeife, auf die er das ganze Wochenende leidend verzichtet hatte.

»Die Mutter …« begann Funkel und roch am Tabak, »… sie sagt, er ist weggelaufen, weil er nicht verstehen konnte, dass sein Vater nicht mehr bei ihnen lebt, und er wollte ihn unbedingt wieder sehen. Er hat dann wohl auch bei ihm übernachtet.«

»Hat seine Mutter ihm nicht erklärt, was los ist?«, fragte Weber.

»Sie sagt, sie hat es versucht, aber er wollte es nicht hören. Er hat sich in sein Zimmer eingesperrt, anscheinend hängt er sehr an seinem Vater.« Funkel sog an der Pfeife und blickte zum Schreibtisch: Er hatte die Streichhölzer vergessen. Thon bemerkte den Blick und zog ein silbernes Zippo aus seinem blauen Leinensakko.

»Danke«, sagte Funkel, und der süße Rauch erfüllte ihn mit Freude.

Seine Kollegen sahen ihn spöttisch an, er winkte ab und schob das Zippo über den glatten Holztisch. Thon steckte es ein. Er rauchte Zigarillos, aber nur nach dem Mittagessen und kurz vor Dienstschluss.

»Du hast also nicht viel aus der Frau rausgekriegt«, sagte Thon, »außer dass ihr Junge die Wohnung verlassen hat, ohne zu sagen, wo er hinwollte. Welche Beziehung hatte er zu seinem Großvater?«

»Eine innige. Das war der Vater seines Vaters, und die Mutter sagt, Raphael war jedes Wochenende bei ihm in Giesing, sie sind dann auf Flohmärkte gegangen oder auf Eisenbahnausstellungen …«

»Bitte?«, sagte Weber.

»Der Mann war früher Straßenbahnfahrer – er hatte ein Faible für Schienen …«

»Aha …«

»Was denkst du?«, fragte Thon abrupt und sah Weber an.

Klackklackklack, kam es von nebenan, ein Stakkato, und von draußen hörte man, kaum gedämpft von den dünnen Fenstern, das Hupen der Autos.

»Eigentlich glaub ich jetzt nicht mehr, dass der Bub zur Beerdigung kommt«, sagte Weber und malte Zacken aufs Papier.

»Was ist ›eigentlich‹ und was meinst du mit ›glaub ich‹?«, wollte Thon wissen und beugte sich zu Weber hinüber.

»Der Mann ist tot, und niemand war da, um mit dem Jungen zu sprechen. Er durfte nicht Abschied nehmen, was also soll er auf dem Friedhof? Der Abschied ist vorbei. Auf dem Friedhof sind seine Eltern, die sich nichts zu sagen haben, und ein paar andere Leute, Straßenbahnfahrer, was weiß ich, und sie schweigen sich an oder gehen zusammen ein Bier trinken, und das war’s dann. Und der Junge? Raphael? Was hat er da verloren? Nein, ich hab mich geirrt, er wird nicht kommen. Er wird nicht kommen. Er weiß, dass er da nicht hingehört, er weiß, er kann überhaupt nichts machen, sein Opa ist tot, unter der Erde, und kein Mensch wird ihn da je wieder rausholen. Nein …« Er schüttelte den Kopf und rieb mit den Knöcheln der Hand über sein rechtes Ohr, das noch röter als gewöhnlich war. »Dieser Junge ist weggelaufen, weil die Welt für ihn nicht mehr stimmt. Weil die Erwachsenen ihn enttäuscht und allein gelassen haben. Ich hab keine Ahnung, wo er stecken könnte.«

»Wir warten mit der Fahndung trotzdem bis nach der Beerdigung«, sagte Funkel. »Vielleicht fährt er mit der Straßenbahn kreuz und quer durch München, und dann haben wir ihn bald.«

»Und was machen wir dann mit ihm?«, fragte Weber.

In diesem Moment endete nebenan das Schreibmaschinengeklapper, und zwei Telefone klingelten gleichzeitig. Auf Funkels Apparat blinkte ein grünes Licht.

»Dann bringen wir ihn schleunigst zu seiner Mutter zurück, was sonst?«, sagte Thon.

»Ich glaub nicht, dass er mit der Straßenbahn durch die Gegend gondelt«, sagte Weber, »ich glaub das überhaupt nicht.«

2

Sag ihm, ich versteh ihn nicht

Die ersten Strahlen der Morgensonne verschwanden hinter den Wolken, die grau und fett über dem Ostfriedhof hingen. Wie ein üppig bepflanzter Park trennte der Friedhof die Stadtteile Giesing und Haidhausen, an zwei Seiten von Bahngleisen begrenzt, auf denen alle fünfzehn Minuten die Züge vorbeiratterten. Zwischen Ahornbäumen, Buchen, Linden und Birken lagen die Verstorbenen aus allen Teilen der Gesellschaft Seite an Seite: Bäcker, Metzger, Handwerker, Studiendirektoren, Schauspieler, Kommerzienräte, einfache Leute und Großkopferte, Angeber und Unauffällige, Unvergessene und Vergessene. Die Krähen besuchten jedes Grab gleich gern, sofern es dort etwas zu picken gab und keine Marmorplatte das übliche schmale Blumenbeet ersetzte; gemächlich watschelten sie über die Kieswege und flatterten dann, scheinbar schwerfällig, zu ihren Aussichtspunkten im Geäst, wo ihr Krächzen die Schritte der anderen schwarzen Wesen begleitete, die mit gebeugtem Kopf hierher kamen, um zu weinen.

Zum zweiten Mal drückte der Pfarrer ihre Hand, und wieder schaffte Hanne Weck es nicht, sich die Tränen abzuwischen. Sie blinzelte ihn an, er nickte und hielt ihre Hand mit beiden Händen fest, und sie roch den Weihrauch, der um ihn war, und hörte ein Krächzen, das von weit her kam. Die beiden Ministranten, von denen der eine das Weihrauchfass schwenkte, aus dem kein Rauch mehr entwich, warteten mit ernster Miene darauf, dass der Pfarrer sich in Bewegung setzte.

»Danke«, flüsterte Hanne Weck, die Exfrau des Toten, und stellte überrascht fest, dass der Priester ihre Hand losgelassen hatte und den zwei Buben einen Blick zuwarf, was bedeutete, dass diese Zeremonie beendet war und sie sich auf den Weg machen mussten in die Sakristei, weil in zehn Minuten die nächste Beerdigung anfing.

Hanne hörte das Knirschen von Schritten. Als sie aufschaute, sah sie eine Frau in einem schwarzen Mantel, die in der Nähe der Urnenhalle stand und sie beobachtete.

»Wer ist das?«, fragte Kirsten, die Schwiegertochter des Toten, mit zittriger Stimme. Hanne schüttelte den Kopf. »Die war von Anfang an da, und da drüben steht ein Mann, der dauernd herschaut.«

Hanne drehte sich langsam um und bemerkte hinter einer Hecke einen Mann, von dem nur der Kopf zu sehen war. Er hatte einen dicken, dunkelgrünen Schal um den Hals geschlungen, Kinn und Mund waren verdeckt. Regungslos starrte er herüber.

Thomas Vogel, der Sohn des Toten, tauchte einen Latschenzweig in das mit Weihwasser gefüllte Glas, das seine Frau mitgebracht hatte, und besprenkelte damit das offene Grab mit den vier Kränzen und dem roten und weißen Rosenbukett. Dann reichte er den Zweig einem der fünf Arbeitskollegen von Georg Vogel, Straßenbahnfahrern, die graue Mäntel trugen und im Namen der Verkehrsbetriebe einen Kranz niedergelegt hatten. Außer der Familie, Kirsten und Thomas Vogel und Hanne Weck, nahmen zwei Frauen an der Beerdigung teil, die die übrigen nicht kannten und an deren Namen sie sich nicht erinnerten, obwohl die beiden sich vorgestellt hatten.

Es war ein schlichtes Grab mit einem Holzkreuz, an dem ein Schwarzweißbild von Georg Vogel hing: ein unscheinbares Gesicht, dessen hervorstechendstes Merkmal eine lange spitze Nase war; über das Foto fiel eine schwarze Nylonschleife.

Die Zeremonie hatte fünfzehn Minuten gedauert. Bald würden die Friedhofsarbeiter das Grab zuschaufeln.

Der Wind fegte den Himmel grau.

»Lieber Gott, mach, dass er zurückkommt!«, flüsterte Kirsten, den Kopf im Nacken und die Hände gefaltet.

»Dem hau ich jetzt eine in die Fresse!«, sagte Vogel, knöpfte sein schwarzes Jackett auf, das ihm ebenso wie die Hose zu eng war, lockerte seine schmale schwarze Lederkrawatte, und bevor seine Frau noch aus ihrem Gebet hochschreckte und ihn zurückhalten konnte, stürzte er auf den Mann hinter der Hecke zu. Kaum hatte er sich ihm bis auf zwei Meter genähert, da riss der Mann einen Arm hoch. Vogel blieb so ruckartig stehen, dass der Kies unter seinen Schuhen aufspritzte. »Was gibt’s ’n da zum Glotzen, ha?«, stieß Vogel hervor, und eine grüne Plastikkarte versperrte ihm die Sicht auf die Augen des Mannes, der einen Kopf kleiner war als er. »Sind Sie taub oder was, ha?« Dann betrachtete er die Karte, die ihm der andere vor die Nase hielt, und las: Kriminalpolizei, und darunter neben einem Passfoto den Namen: Martin Heuer. »Polizist? Ham Sie unseren Buben gefunden? Wo isser?«

Martin Heuer steckte seinen Ausweis ein und zog den Schal vom Mund. Er trug eine türkisfarbene Bomberjacke und schwarze englische Schuhe, schweres Leder, blitzsauber. Die dunkelbraunen Haare bildeten ein zerzaustes Nest auf seinem Kopf, und dicke Tränensäcke hingen unter seinen Augen. In seinem Gesicht gab es keine Farbe, abgesehen von der eigentümlichen Tönung seiner Knollennase. Obwohl er erst achtunddreißig war, wirkte Martin Heuer wie weit über vierzig, ein Mann, den die Arbeit zermürbte und noch mehr seine Rastlosigkeit und tiefe innere Unruhe, die ihn an freien Tagen durch Bars und Billardsalons trieb.

»Mein herzliches Beileid«, sagte er jetzt und behielt die Hände in den Jackentaschen.

»Ham Sie unsern Jungen oder was?«

»Nein.«

»Was wollen Sie dann hier?«

»Ich will mit Ihnen sprechen, Herr Vogel.«

»Mein Vater ist gerade beerdigt worden …«

»Aber Ihr Sohn ist nicht aufgetaucht, wir werden ihn suchen müssen …«

»Logisch müssen S’ das!«

»Thomas!«

Kirsten rief nach ihm, und er drehte sich zu ihr um. Die Frau mit dem schwarzen Mantel, die von der Urnenhalle aus die Beerdigung beobachtet hatte, war inzwischen zum Grab gekommen.

»Das ist meine Kollegin, Frau Feyerabend«, sagte Heuer.

Ohne ein weiteres Wort ging Vogel zurück zu seiner Frau. Heuer folgte ihm.

Sonja Feyerabend schloss ihr Studium der Trauergäste vorerst ab. Was die Mutter anbelangte, Kirsten Vogel, Ende zwanzig, sehr schlank, fast dürr, mit müden Augen und der nervösen Angewohnheit, sich alle paar Minuten die Innenseite der linken Hand zu kratzen, so machte sie auf Sonja den Eindruck einer Frau, die versuchte, mit aller Macht ihre Gefühle zu verbergen; ihr Gesicht war starr wie eine Maske, und während der gesamten Zeremonie hatte sie ihren Mann nicht einmal angesehen. Als Sonja sich vorhin auf Thomas Vogel konzentriert hatte, war ihr sofort die Aura von Kälte aufgefallen, die ihn umgab; er war um die dreißig, hatte halblanges, an den Spitzen ausgefranstes, dunkelblondes Haar und einen Schnauzbart. In seinen engen schwarzen Anzug gezwängt, wirkte er wie ein Gefangener, der an nichts anderes dachte als daran, sich zu befreien; in seinem Blick – die meiste Zeit starrte er zu Boden und dann, nachdem der Sarg in die Erde gelassen worden war, ins offene Grab – glaubte Sonja blanken Hass zu erkennen. Im Moment konnte niemand sagen, ob er oder auch die Mutter etwas mit Raphaels Verschwinden zu tun hatte, aber noch gab es keinen Hinweis darauf, dass es nicht so war.

»Wir sind elf Jahre verheiratet gewesen, dann haben wir uns getrennt, nein, dann hat er sich von mir getrennt«, sagte Hanne Weck und putzte sich die Nase, holte tief Luft, blickte zum Grab und schwieg. Sonja hatte sich allen vorgestellt und ihre Namen erfahren. Nachdem sie Heuer ihre Telefonnummern gegeben hatten, verabschiedeten sich die vier Männer der Verkehrsbetriebe, weil sie zur Arbeit mussten. Die beiden Frauen, die nicht zur Familie gehörten, begannen leise ein Gespräch.

Während Heuer mit einiger Mühe Thomas Vogel dazu brachte, sich wieder vom Grab zu entfernen, wartete Kirsten, die Arme vor dem Bauch verschränkt, mit zusammengepressten Lippen darauf, von der Polizistin befragt zu werden; sie verstand nicht, wieso sie nicht als Erste an die Reihe kam.

»Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt mit Ihrem Exmann?«, fragte Sonja.

»Ja«, sagte Hanne Weck und schaute wie entschuldigend ihre Schwiegertochter an. »Er hat mich angerufen, weil … weil er mit mir reden wollte über … über seinen Sohn und … über dich, Kirsten …«

Kirsten kratzte sich mit zwei Fingern die Innenseite der linken Hand und hörte nicht mehr damit auf. Sie starrte Hanne an, die für einen Moment verunsichert Sonja Feyerabend ansah, ehe sie den Arm ausstreckte, um Kirsten zu berühren. Doch Kirsten zog flink ihre Hände zurück und verbarg sie unter den Achseln.

»Kirsten …«

Im Gesicht der jungen Frau war alles taub, kein Muskel, der sich regte, ein versteinerter Mund, starre Augen. Wie eine Puppe, die niemand je in den Arm genommen hat, dachte Sonja, selten war sie einem Menschen begegnet, der von Traurigkeit so zermürbt wurde wie diese Frau, die es nicht einmal schaffte, sich mit Tränen zu erleichtern oder wenigstens mit Worten.

»Er hat sich Sorgen um euch gemacht«, sagte Hanne Weck, doch Kirsten schien sie nicht zu hören.

»Hat er auch über seinen Enkel gesprochen?« Aus den Augenwinkeln heraus registrierte Sonja, dass sich ihr Kollege Notizen machte und es ihm anscheinend gelang, Informationen aus Vogel herauszuholen.

»Er hat nur gesagt, dass Raphael immer gern zu ihm kommt, auch in letzter Zeit, wo er … wo er längere Zeit im Krankenhaus war wegen … wegen …«

»Er war bei ihm im Krankenhaus?«, fragte Kirsten so leise, dass Sonja sie kaum verstand, weil im selben Moment eine Krähe hinter ihr krächzte.

»Ja«, sagte Hanne schnell und sprach ihre Schwiegertochter direkt an, »ja, das hat Georg mir erzählt, Raphael hat ihn besucht und ihm Geschichten vorgelesen, vom Wunderzug Silbernase und so Sachen …«

»Das hat er mir verheimlicht«, flüsterte Kirsten, und eine winzige Veränderung geschah mit ihrem Gesicht. Sonja bemerkte es, aber sie brauchte eine Weile, bis sie begriff, was es war: Kirsten hatte gelächelt – ein zaghaftes, unkontrolliertes Lächeln, das sofort wieder verschwand.

»Ich weiß, dass Georg dir das nicht erzählt hat, er wollte nicht, dass du – er hat zu Raphael gesagt, dass er ihn nicht besuchen soll, aber der Junge ist trotzdem gekommen, jeden Tag, nach der Schule …«

»Ach deswegen …«, begann Kirsten, zog die Stirn in Falten und dachte angestrengt nach. Versank in Grübeln, und Hanne zögerte weiterzusprechen.

»Wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihrem Exmann gesprochen, Frau Weck?«, fragte Sonja. Sie wollte das Gespräch woanders fortsetzen, und sie hatte zwei gute Gründe dafür.

»Ungefähr vor einem Monat«, sagte Hanne. »Ich hab ihn angerufen, er war zu Hause, nicht mehr im Krankenhaus, und er hat zu mir gesagt, ich brauch mir keine Sorgen zu machen, alles sei in Ordnung. Die Ärzte hätten ihn entlassen, und der Tumor wär geheilt. Das hat er zu mir gesagt, und ich hab ihm geglaubt. Er hörte sich gut an. Und vor drei Tagen rief mich Kirsten an und sagte, Georg ist gestorben, allein in seiner Wohnung, niemand war bei ihm …« Wieder liefen ihr Tränen übers Gesicht, und mechanisch wischte sie sie mit dem Taschentuch ab. »Die Polizei musste die Wohnung aufbrechen, stellen Sie sich das vor! Niemand hat einen Schlüssel.«

»Wann hat Raphael vom Tod seines Großvaters erfahren?«, fragte Sonja, und Kirsten schreckte aus ihren Gedanken auf. »Haben Sie es ihm gesagt, Frau Vogel?«

Kirsten nickte. Dann schüttelte sie den Kopf. Und nickte wieder. »Nein«, flüsterte sie, »ich … ich nicht … ich weiß nicht, wann – wo ist er denn? Haben Sie ihn denn noch nicht gefunden? Er wollte doch zur Beerdigung kommen …«

»Frau Vogel?« Plötzlich hatte Sonja den Verdacht, dass Kirsten nicht nur wegen dem Tod ihres Schwiegervaters und dem Verschwinden ihres Sohnes wie ein Roboter wirkte. »Haben Sie Tabletten genommen, Frau Vogel?«

Und als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, nickte Kirsten, griff in die Manteltasche, holte ein Plastikröhrchen hervor und hielt es in der flachen Hand hoch, so dass Sonja die Aufschrift lesen konnte: Tramadol. »Hab ich in Georgs Wohnung gefunden«, sagte sie leise, und ihre Pupillen zuckten nach rechts, wo mit dem Rücken zu ihr ihr Mann stand, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt.

»Geben Sie mir die Tabletten«, sagte Sonja, und weil Kirsten ihre Hand unbewegt in die Höhe hielt, griff sie nach dem Röhrchen und steckte es ein. Langsam, wie in Trance, ließ Kirsten den Arm sinken, ihr Blick verlor sich zwischen den Gräbern.

»Sie waren also nicht die Erste, die Raphael gesagt hat, dass sein Großvater gestorben ist?«

»Ich … ich weiß es nicht …«

Sonja wandte sich wieder an Hanne. »Kennen Sie den Jungen?«

»Natürlich, das heißt, bis zu seinem fünften Lebensjahr hab ich ihn gekannt, seitdem hab ich ihn nicht mehr gesehen.«

»Warum nicht?«

»Vor vier Jahren haben wir – hat sich Georg von mir getrennt, und ich bin nach Berlin gegangen. Ich hab immer schon für die Stadt geschwärmt, und nach der Wende … Ich weiß nicht, wie Raphael heute aussieht, in Wirklichkeit. Georg hat mir vor einem halben Jahr …« Sie stockte und war nahe daran, wieder zu weinen, aber sie sprach schnell weiter. »Er hat mir ein Foto geschickt, das haben sie im Bahnhof gemacht, in einem Automaten, Georg und Raphael, der Junge schaut ihm über die Schulter und lacht so schön … Ich hab’s dabei, wollen Sie es sehen?«

»Ja«, sagte Sonja.

»Das hab ich alles gar nicht gewusst«, sagte Kirsten leise, und Sonja kam es vor, als sei ihr Gesicht noch grauer geworden, noch leerer. Vielleicht lag es auch am Tageslicht, das heute nicht erblühen wollte.

»Hier bitte.« Hanne gab Sonja das kleine Foto: der Mann mit der spitzen Nase, dessen Gesicht sie auf dem Bild am Holzkreuz gesehen hatte, und ein Junge mit aufgerissenen Augen und einer Zahnlücke in der Mitte; er umarmt seinen Großvater von hinten, und beide erschrecken über das grelle Blitzlicht.

»Darf ich das auch sehen?«, fragte Kirsten, und Hanne sagte sofort: »Natürlich!« Sonja hielt ihr das Foto hin, aber sie nahm es nicht. Beugte sich nur vor und schaute es an. »Raphael …«, murmelte sie.

»Was is’n da los, ha?« Die Stimme zerriss Kirstens Andacht. Vogel hatte sich umgedreht und bemerkt, dass zwischen den Frauen irgendetwas passierte, und nun stürmte er herbei und griff nach dem Bild.

Aber Sonja war schneller. »Lassen S’ mich das anschauen, los, aber schnell!« Wie Gummigeschosse kamen die Worte aus seinem Mund.

Ungerührt gab Sonja Hanne das Foto zurück, die es wieder ins Portemonnaie steckte. Vogel wusste nicht, wohin mit der Abfuhr.

»Ihr Kollege hat mir die Hucke voll gelabert, aber meinen Sohn hat er nicht gefunden. Und Sie? Was wollen Sie von meiner Frau? Und du …« Er meinte Hanne Weck, »was suchst’n du hier? Hau ab, schleich dich nach Berlin! Du hast hier nix verloren, kapiert? Hau ab!«

»Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir das Gespräch woanders fortsetzen?«, fragte Sonja. Heuer, der ebenfalls näher gekommen war, nickte.

»Entschuldigen Sie bitte …«, sagte eine der beiden Frauen, die sich etwas abseits unterhalten hatten.

»Mit Ihnen möchten wir auch noch kurz sprechen«, sagte Sonja und hatte vergessen, ob es sich um Susanne Klein oder Evelin Sorge handelte; immerhin fielen ihr beide Namen noch ein, worüber sie froh war.

»Ich müsst ins Geschäft«, sagte die zweite Frau.

»Wo ist mein Sohn?«, blaffte Vogel und bohrte seine Blicke in seine Frau, als wüsste sie es und wäre schuld an Raphaels Verschwinden.

»Wir haben noch Fragen an Sie, Frau …« sagte Heuer.

»Klein«, sagte die Angesprochene.

Danke, Martin, dachte Sonja.

»Was hast ’n du der Polizistin da alles erzählt, ha!«, sagte Vogel. Kirsten schaute ihn an und durch ihn hindurch zum Bahndamm hinter der Friedhofsmauer, wo Leute auf die S-Bahn warteten. »Mach’s Maul auf, verdammt!«

»Sie sind wohl nicht ganz sauber, Herr Vogel«, sagte Heuer, und Vogel drehte sich mit einer schneidenden Bewegung zu ihm herum und ballte die Faust. Er wollte etwas sagen, etwas tun, doch dann hielt er inne, nickte, verengte die Augen und grinste. Das war alles.

»Wann haben Sie das letzte Mal von Raphael gehört, Frau Weck?«, fragte Sonja. Lange hielt sie es nicht mehr hier aus; was nicht nur an Vogels Bemerkungen lag, die sie nur deshalb nicht kommentierte, weil sie dann ausfallend geworden wäre, und das widerstrebte ihr in der Gegenwart von Menschen, die vor einem offenen Grab standen.

»Als … als ich das letzte Mal mit Georg telefoniert hab, vor vier Wochen, ja, Ende Juli, es war ein warmer Tag in Berlin, das weiß ich noch, ich hatte die Fenster im Wohnzimmer auf, ich wohn in Wilmersdorf in … da hat er mir erzählt, dass gerade sein Enkel wieder zu Besuch bei ihm war und dass sie im Keller waren, wo er seine Eisenbahn – die Modelleisenbahn –, wo sie mit der Eisenbahn gespielt haben, die Kindsköpfe …« Sie schaffte es nicht, ihre Tränen zu unterdrücken. Das dauernde Weinen schien sie anzustrengen und zu quälen, denn sie stieß einen tiefen Seufzer aus und lächelte Sonja an, nachdem sie sich mit dem nassen Stofftaschentuch Augen und Nase abgetupft hatte. »Verzeihung. Wenn ich mal anfang zu heulen, dann läuft’s nur so raus …«

»Ich kenn das«, sagte Sonja. Und wie sie das kannte.

»Das war eben sein Hobby. Ich hab ihn immer allein spielen lassen, für mich war das nichts, ich fand’s merkwürdig, oder? Er ist dauernd auf Ausstellungen und Treffen von anderen Modelleisenbahnern gerannt, um sich neue Teile zu kaufen oder zu tauschen …«

»Was hat er Ihnen bei diesem Gespräch von seinem Enkel erzählt?«

Die Kirchenglocken schlugen viermal, und in der Ferne sah Sonja einen Leichenzug, an dem mindestens fünfzig Menschen teilnahmen.

»Nichts Besonderes, nur dass … dass sein Vater, also Raphaels Vater, dass der immer seltener zu Hause ist und dass ihm das wehtut und dass der Bub manchmal bei ihm übernachtet …«

»Ist das verboten oder was?«, rief Vogel dazwischen.

»Bei wem übernachtet?«, fragte Sonja. »Bei seinem Großvater oder bei seinem Vater?«

»Bei seinem Vater!«, blaffte Vogel.

»Und worüber haben Sie noch mit ihm gesprochen?«

»Über nichts mehr sonst …«, sagte Hanne, und die Antwort kam für Sonja eine Sekunde zu schnell.

»Möchten Sie jetzt nicht darüber reden?«

»Was is’n los? Was labert ihr da überhaupt? Du hast meinen Vater fertig gemacht, das weißt du genau, wegen dir hat der den Krebs gekriegt, wenn du nicht gewesen wärst, dann würd der noch leben, das schwör ich dir! Du hast meinen Vater ins Grab gebracht, so schaut’s nämlich aus, und jetzt verschwind hier, Hanne! Hast du einen Pfropfen im Ohr oder was? Mir langt’s nämlich …«

Zielsicher hatte er diesmal die Grenze erreicht, und Sonja fuhr ihm so heftig in die Parade, dass Kirsten schlagartig aus ihrer Lethargie erwachte. »Halten Sie den Mund, Herr Vogel! Ihr Gerede ist ein einziger unverschämter Mist, und wenn Sie noch mal irgendwas sagen, ohne dass ich Sie dazu aufgefordert hab, dann kriegen Sie so viel Ärger mit mir, dass Sie sich in die Hosen machen, das schwör ich Ihnen, Herr Vogel!«

»Hör mal, du blöde …«

»Was? Blöde was? Blöde Kuh? Blödes Arschloch? Was? Was ist, Herr Vogel?«

Er nickte, verzog den Mund, setzte ein schiefes Grinsen auf und stieß gut hörbar mehrmals hintereinander Luft durch die Nase. Zu mehr an Verachtung ließ er sich im Augenblick nicht herab.

»Kommen Sie, Herr Vogel«, sagte Heuer, »wir gehen in das Gasthaus, das Sie vorhin erwähnt haben, wir müssen uns überlegen, was wir jetzt wegen Ihrem Sohn unternehmen. Kommen Sie, wir haben es eilig!« Er nahm ihn beim Arm, und Vogel machte sich los. Er wollte etwas sagen, aber da ihn Sonja immer noch anschaute, schwieg er, packte seine Frau an der Hand und zerrte sie hinter sich her.

»Wart doch, ich muss noch das Glas mit dem Weihwasser mitnehmen, das wird doch sonst geklaut …«

Das kümmerte ihn nicht, und sie gehorchte. Trippelte hinter ihm her, sah sich nach Sonja und den anderen Frauen um, und ihr Gesicht verriet weder Zorn noch Trauer.

»Brecherspitze«, sagte Heuer zu Sonja, die das Lokal kannte.

»Bitte gehen Sie mit meinem Kollegen mit, es dauert nicht lange«, sagte sie zu den beiden Frauen, und diese machten sich auf den Weg.

Hanne Weck ging noch einmal zum Grab, faltete die Hände und senkte den Kopf. Als sich Sonja neben sie stellte, sagte sie: »Neun Leute, nicht gerade ein üppiger Freundeskreis, stimmt’s? Das war’s dann, das ganze Leben, eine Anzeige in der Zeitung und neun Leute, die ums Grab rumstehen und sich nichts zu sagen haben. Thomas hat mich noch nie gemocht, ich weiß nicht, wieso, vom ersten Tag an, er ist der Sohn aus Georgs erster Ehe. Als ich Georg kennen lernte, da war Thomas zwanzig. Er wollte zur Polizei, haben Sie das gewusst? Aber sie haben ihn nicht genommen. Er wird schnell böse und aggressiv, Sie haben ihn ja erlebt.«

»Worüber haben Sie in Ihrem letzten Telefonat mit Georg gesprochen?«, fragte Sonja und gab sich noch drei Minuten, bevor sie einfach auf und davon laufen würde.

»Über Thomas’ Gewalttätigkeit, er schlägt seine Frau und seinen Jungen auch. Er will, dass immer alle nach seiner Pfeife tanzen, aber Kirsten … sie ist eigentlich eine selbstständige Frau, sie wollte die Hotelfachschule besuchen, aber das hat Thomas ihr verboten. Er wollte, dass sie zu Hause bleibt, so einer ist das. Er hat als Kaufhausdetektiv gearbeitet. Jahrelang, bis sie ihn auch da rausgeworfen haben, weil er Kunden angeschwärzt hat, die sich dann beschwert haben. Ja, er hat Raphael geschlagen, wenn der wieder zu lange draußen war oder sich irgendwo in der Stadt rumtrieb. Aber Sie müssen wissen …«

Sie bekreuzigte und bückte sich und sprenkelte Weihwasser in die Grube.

»Raphael hat sich nie rumgetrieben, er war immer bei seinem Großvater, er ist mit ihm in der Straßenbahn gefahren, Georg fuhr oft die Strecke nach Grünwald raus, die Fünfundzwanziger, das war Raphaels Lieblingsstrecke. Ich kann gut verstehen, dass der Junge geschockt war, als er gehört hat, dass sein Opa tot ist. Er hat ihn geliebt, mehr als seine Mutter, glaub ich, Georg war sein Ein und Alles, Vater, Großvater, Freund, Kumpel, alles …« Sie schniefte und schaute auf ihre goldene Armbanduhr. »Ich hab Hunger, und ich brauch einen Kaffee, sonst sterb ich.«

»Ich auch«, sagte Sonja, und das war der eine Grund, warum sie so schnell wie möglich hier weg wollte. Auf der ganzen Strecke von Milbertshofen bis nach Giesing war es ihr nicht gelungen, an einem Café anzuhalten; entweder hatte sie keinen Parkplatz gefunden oder den Laden zu spät bemerkt und im starken Verkehr nicht mehr wenden können. »Dann nichts wie weg hier!«

»Georg hat zu mir gesagt, er habe Angst davor, dass Raphael von zu Hause wegläuft«, sagte Hanne, während sie zum Ausgang an der St.-Martin-Straße gingen. Das Zittern der Blätter kündigte Regen an, die Fortsetzung des grausamen Wetters, das seit drei Wochen die Stadt heimsuchte. »Raphael wurde immer verschlossener in letzter Zeit, sogar gegenüber Georg, er hat Andeutungen gemacht …«

»Was für Andeutungen?«

»Dass er es nicht mehr aushält, weil sich seine Mutter nicht mehr um ihn kümmert, sie jobbt in einer Großschneiderei, glaub ich, und weil sein Vater eine neue Freundin hat …«

»Haben Sie eine Ahnung, wo sich Raphael versteckt haben könnte?«

Hanne schüttelte den Kopf, und sie setzten schweigend ihren Weg fort.

»Ist Ihr Exmann manchmal verreist?«, fragte Sonja, als sie das Tor erreichten.

»Nie. Er war kein Verreiser. Er war mit seiner Straßenbahn unterwegs, das genügte ihm.«

Sonja blieb stehen und atmete die kühle Luft ein. Wenn sie etwas noch niederschmetternder fand als einen Morgen ohne Kaffee, dann war es ein Montagmorgen ohne Kaffee, und die letzte Steigerung war eine Beerdigung, die am Morgen stattfand, am Montagmorgen, und an der sie teilnehmen musste, ohne vorher einen starken, heißen schwarzen Kaffee trinken zu können. Doch der wahre Grund, weshalb sie Beerdigungen nicht mochte, egal, wann sie stattfanden und wie viel Kaffee sie vorher getrunken hatte, war, dass Friedhöfe sie in einen Zustand drückender Melancholie versetzten. Ihr genügte der Anblick eines Friedhofs aus der Ferne, und all ihre Kraft und nüchterne Weltsicht schwanden dahin, und sie kam sich vor wie eine Welle im Ozean, für einen Augenblick wahrhaftig und schon verschluckt von ewiger Monotonie. Dann dachte sie jedes Mal, wie es wäre, noch einmal ein Mädchen und unsterblich zu sein. Und es kam vor, dass sie die Hände zu Schalen formte, um die Tränen darin aufzufangen.

Als sie die Brecherspitze erreichten, bemerkte sie, dass Hanne Weck sich bei ihr untergehakt hatte.

»Servus, Punkmaus«, sagte Heuer, als Sonja ihre Schirmmütze abnahm und ihr sonnengelbes Haar mit dem eigenwilligen Muster zum Vorschein kam. Alle außer Heuer tranken Bier – der Hauptkommissar wartete auf seinen Tee –, und Sonja bestellte eine Portion Kaffee und fragte Hanne Weck, was sie haben wolle. »Wasser und viel Kaffee«, sagte Hanne und setzte sich neben Sonja ans Ende des Tisches, weit weg von Thomas Vogel. Er umklammerte mit einer Hand sein Bierglas und ließ den anderen Arm herunterhängen, wobei er sich zurückgelehnt hatte und scheinbar so lässig dasaß wie in einer Versammlung, die ihn nicht besonders interessierte. Als Sonja und Hanne hereinkamen, würdigte er sie keines Blickes.

Die Bedienung brachte das Mineralwasser und den Kaffee, und Sonja kontrollierte sofort, ob er heiß war. Dampf stieg aus der Tasse auf, und Sonjas Lebensgeister schälten sich augenblicklich aus ihrem Nachtpanzer.

Martin Heuer blickte in die Runde und legte seinen Notizblock auf den Tisch. Er hatte den Reißverschluss seiner Bomberjacke aufgezogen, und man sah den braunen Rollkragenpullover, den er darunter anhatte, ein schäbiges Teil, für das er im Dezernat eine Menge Spott erntete.

»Lassen Sie bitte Ihre persönlichen Animositäten beiseite«, sagte er und sah Vogel an. »Wir haben ein paar sehr wichtige Fragen an Sie, und wir möchten, dass Sie sie so exakt wie möglich beantworten. Ich sag Ihnen gleich, wenn das hier nicht klappt, nehmen wir Sie ins Dezernat mit. Wir suchen einen neunjährigen Jungen, Ihren Sohn …« Kirsten kratzte sich an der Hand und nahm dann ihre brennende Zigarette aus dem Aschenbecher, ohne sie in den Mund zu stecken.

»… Raphael, und wir können ihn nur dann möglichst schnell finden, wenn Sie uns helfen.« Heuer machte eine kurze Pause und wandte sich wieder an das Ehepaar Vogel. »Zuerst möchten wir Ihnen eine Frage stellen, und bevor Sie womöglich heftig darauf reagieren, überlegen Sie genau, was Sie sagen, diese Frage ist keine Provokation, sondern ein Angebot …«

Jetzt riss sich Thomas Vogel vom Anblick seines Bierglases los und schaute Heuer von der Seite an. Susanne Klein und Evelin Sorge, die sich erst vor einer Stunde kennen gelernt hatten, rutschten auf ihren Holzstühlen hin und her. Kirsten drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und ritzte mit dem Fingernagel das Filterstück ein.