8,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

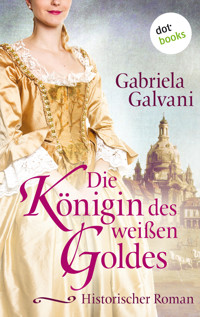

Die wahre Herrscherin Sachsens: Der fesselnde Historienroman »Die Königin des weißen Goldes« von Gabriela Galvani jetzt als eBook bei dotbooks. Anfang des 18. Jahrhunderts am Kurfürstenhof von Sachsen. Unter August dem Starken sind glanzvolle Zeiten angebrochen: das »Weiße Gold« des kostbaren Meissener Porzellans ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt und begehrt. Als die schöne Sophie de Bouvier aus dem niederen Landadel diese Pracht zum ersten Mal sieht, glaubt sie zu träumen – zumal auch der Kurfürst selbst beginnt, ihr seine Aufmerksamkeit zu schenken. Doch kann sie für das Versprechen einer flüchtigen Leidenschaft die Enthüllung der Geheimnisse riskieren, die sie schon so lange hütet? Sophie ahnt noch nicht, welches Natternnest sie unter all dem Glanz und Pomp am Hof erwartet: Je höher sie steigt, desto tiefer kann sie auch fallen. Aber mit einem haben Sophies Neider nicht gerechnet – sie hat das Herz einer Königin, stark und unzähmbar! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Die Königin des weißen Goldes« von Gabriela Galvani, die unter den Namen Micaela Jary und Michelle Marly regelmäßig die Bestsellerlisten erobert. Dieser Roman ist auch bekannt unter dem Titel »Die Figuren des Goldmachers«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 780

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über dieses Buch:

Anfang des 18. Jahrhunderts am Kurfürstenhof von Sachsen. Unter August dem Starken sind glanzvolle Zeiten angebrochen: das »Weiße Gold« des kostbaren Meissener Porzellans ist weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt und begehrt. Als die schöne Sophie de Bouvier aus dem niederen Landadel diese Pracht zum ersten Mal sieht, glaubt sie zu träumen – zumal auch der Kurfürst selbst beginnt, ihr seine Aufmerksamkeit zu schenken. Doch kann sie für das Versprechen einer flüchtigen Leidenschaft die Enthüllung der Geheimnisse riskieren, die sie schon so lange hütet? Sophie ahnt noch nicht, welches Natternnest sie unter all dem Glanz und Pomp am Hof erwartet: Je höher sie steigt, desto tiefer kann sie auch fallen. Aber mit einem haben Sophies Neider nicht gerechnet – sie hat das Herz einer Königin, stark und unzähmbar!

Über die Autorin:

Hinter dem Pseudonym Gabriela Galvani verbirgt sich die Bestsellerautorin Micaela Jary, die unter dem Namen Michelle Marly internationale Erfolge feiert. Sie wurde in Hamburg geboren und wuchs in der Schweiz und in München auf. Nach ihrem Studium arbeitete sie lange als Journalistin für diverse Printmedien, bevor sie sich ganz der Schriftstellerei widmete. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris pendelt sie heute als freie Autorin zwischen Berlin, München und dem Landkreis Rostock.

Die Autorin im Internet:

www.gabrielagalvani.de/start.xhtml

www.micaelajary.de/

Gabriela Galvani veröffentlichte bei dotbooks auch ihre historischen Romane »Die Liebe der Duftmischerin«, »Die Seidenhändlerin«, »Die Malerin von Paris«, »Die geheime Königin« und »Die Liebe der Buchdruckerin«. Unter Micaela Jary erscheint bei dotbooks ihr 20er-Jahre-Roman »Die Tote im weißen Kleid«.

***

eBook-Neuausgabe Januar 2021

Dieses Buch erschien bereits 1997 unter dem Titel »Die Figuren des Goldmachers« bei Lübbe.

Copyright © der Originalausgabe 1997 Bastei Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Bergisch Gladbach

Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Lopolo und eines Gemäldes von Bernardo Bellotto

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-96655-469-5

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Königin des weißen Goldes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Gabriela Galvani

Die Königin des weißen Goldes

Historischer Roman

dotbooks.

Erstes Buch: 1717MAXIMILIAN

Es machte Gott, der große Schöpfer, aus einem Goldmacher einen Töpfer.Johann Friedrich Böttger (1682–1719)

Kapitel 1

Der Regen ergoß sich an diesem Februarnachmittag des Jahres 1717 aus tief hängenden, dunklen Wolken über Paris, die die Türme von Notre-Dame einhüllten. Unaufhörlich trommelten die Regentropfen gegen die hohen Fenster. Dennoch übertönten sie nicht das gleichmäßige Hämmern des Meißels, der jenseits der Scheiben in einem Künstleratelier mit präzisen Schlägen, die durch die stille Straße im Bezirk Saint-Germain-de-Prés hallten, gegen den Marmorblock geführt wurde. Die Fenster waren nicht dicht und ließen Zugluft und Feuchtigkeit in den riesigen Raum, so daß die Glut im Kamin leise zischte und die Flammen der Kerzen flackerten. Der abstoßende Geruch von Abfall und Fäulnis strömte durch die Ritzen in den Fensterrahmen und vermischte sich mit dem Duft von Bienenwachs, das in einem Eimer im Brennofen zerschmolzen wurde, Gänsefett und Terpentin und dem beißenden Aroma von Pech.

Maitre Conchard hob den Kopf von dem Wachsgemisch, das er in einem speziellen Tiegel zubereitete. Er war ein kleiner, untersetzter Mann, der weniger durch seine Erscheinung, als vielmehr durch sein handwerkliches Geschick und künstlerisches Können auffiel. Die nach altem Rezept hergestellte Mixtur erleichterte es ihm, aus dem Wachs Figuren zu formen. Tierische Fette machten das Wachs weicher, der Zusatz von Terpentinöl erhöhte die Haftfähigkeit, und Pech erleichterte schließlich den Prozeß des Erhärtens und schenkte der Mixtur zudem eine andere Farbe.

Der Bildhauer Conchard arbeitete streng nach den Regeln der Renaissance, die von Giorgio Vasari, einem Schüler Michelangelos, in blumiger Erzählweise aufgeschrieben und der Nachwelt hinterlassen worden waren. Das hieß, daß Conchard seine Skulpturen zuerst als Modell in Wachs herausarbeitete und die körperlich anstrengendere Arbeit, nämlich die am Stein, seinem Assistenten überließ. So hatte es Michelangelo gehalten, als dieser 1501 bis 1504 seinen David erschaffen hatte. Und so hielt es Maitre Conchard, seit er vor zwei Jahren, unmittelbar vor dem Tode König Ludwig XIV., den Auftrag erhalten hatte, einen Engelsbrunnen für den Park des königlichen Lustschlosses von Marly zu entwerfen.

Die Darstellung der Figuren sollten sich an den berühmten Altarbildern des Gianlorenzo Bemini orientieren, und Maitre Conchard dankte dem Himmel, der jenen Studenten der schönen Künste zu ihm geführt hatte, der dem kalten Marmorblock jetzt mit gezielten, gleichmäßigen Schlägen Leben einhauchte. Denn Maximilian Altenberg war zuvor zwei Jahre durch Italien gereist, hatte in Venedig, Florenz und Rom das Werk der alten Meister studiert und war deshalb besser als die meisten anderen Schüler der Academie Royale de Peinture et de Sculpture geeignet gewesen, als Assistent des berühmten Maitre Conchard aufgenommen und unterrichtet zu werden.

Mit Bedauern beobachtete der alte Künstler, wie die Engelsfiguren ihrer Vollendung immer näher kamen. Sobald der Brunnen fertiggestellt war, würde Maximilian Altenberg Paris verlassen. Vor ein paar Wochen hatte er die Nachricht vom Tode seines Vaters erhalten und mit einer traurigen Mischung aus Bedauern und Verzweiflung gesagt: »Vier Jahre lang bin ich herumgezogen. Es wird Zeit, daß ich heimkehre.« Seine Heimat lag eine Wochenreise von Paris entfernt im Kurfürstentum Sachsen, dessen Hauptstadt Dresden zu einer Perle barocker Kunst werden sollte. Für den jungen Bildhauer Maximilian Altenberg bot sich also ein weites Feld.

Dieser senkte den Arm und legte den Meißel auf einen Schemel. Mit Schnüren, die von einem viereckigen Holzrahmen herabhingen, maß er sorgfältig die Kennzeichnungen im lebensgroßen Wachsmodell ab und verglich diese mit den in den Marmor gebohrten Punkten. Auf diese Weise konnte eine maßstabgerechte Übertragung von dem Modell auf den Block erfolgen. Da Maximilian Altenberg seine Arbeit fast beendet hatte, war die Abmessung nur noch eine Kontrolle auf dem Weg zur Perfektion.

Plötzlich durchbrach Maitre Conchard das betriebsame Schweigen. Er fragte: »Habt Ihr Verbindungen in Dresden?«

Aus seinen Gedanken gerissen hob Maximilian den Kopf. Er war ein hochgewachsener junger Mann von Ende Zwanzig mit einem athletischen Körper, der in seiner Geschmeidigkeit eher an die Figur eines aristokratischen Fechtmeisters erinnerte und weniger an einen Handwerker. Sein braunes Haar, das jetzt mit einer dicken Staubschicht bedeckt war, schien ebenso ungebändigt wie sein Charakter und lockte sich im Nacken. Sein markant geschnittenes Gesicht war so schmutzig wie sein Haar, aber seine dunklen Augen leuchteten wie zwei blank polierte Steine aus schwarzer Jade. Er sieht aus wie ein Kavalier, warum ist er wohl ein Künstler geworden? hatte sich Maitre Conchard in den vergangenen zwei Jahren oft gefragt. Denn eines hatte Maximilian Altenberg immer vermieden: Er hatte so gut wie nie von seiner Herkunft erzählt.

»Ich? Verbindungen in Dresden?« wiederholte der junge Bildhauer ziemlich unbeteiligt.

»Nun, Ihr werdet Verbindungen brauchen«, erwiderte Maitre Conchard, »wenn Ihr erst wieder in Eurer Heimat seid. Ich werde Euch ein Empfehlungsschreiben an den sächsischen Hofbildhauer Balthasar Permoser geben. Außerdem solltet Ihr Euch an Euren Studienkollegen von der Akademie, Louis de Silvestre, erinnern. Wie man hört, ist er jetzt Hofmaler bei Eurem König August.«

Maximilian zögerte kaum merklich. Er hätte seinem Meister aus vollem Herzen dankbar sein müssen für dessen Großzügigkeit, doch die Empfehlungen deckten sich nicht mit Maximilians Wünschen. Deshalb fiel seine Antwort zwar höflich, aber vage aus: »Das ist mehr, als ich erwarten kann, Maitre.«

»Ein leerer Magen führt zu einem leeren Kopf und der wiederum läßt die Hände ruhen«, behauptete Maitre Conchard, während er zufrieden über seinen rundlichen Bauch strich. »Es wäre zu bedauern, wenn Ihr Euer Talent dem Mammon opfern müßtet. Das Geld darf nicht vor Eurem Sinn für die Kunst stehen. Das tut es aber, wenn Ihr keinen Sou besitzt, um Euch zu ernähren.«

Maximilian spielte nachdenklich mit den Schnüren, die zum Vermessen der Skulptur und ihres Modells dienten. Er wußte, daß er verpflichtet war, Maitre Conchard irgendwann die Wahrheit zu sagen. Den Zeitpunkt dafür hatte er lange genug hinausgezögert, und dieser Augenblick war vermutlich ebenso gut wie jeder andere auch.

»Ich danke Euch für Euer Mitgefühl«, hob er an, »aber vor unmittelbarer Not stehe ich glücklicherweise nicht. Seid unbesorgt.«

»Ihr habt mehr Sicherheiten als Euer Talent?« erkundigte sich Maitre Conchard ohne Zorn, und es klang eher wie die Feststellung einer Tatsache als eine Frage. Wenn er ehrlich zu sich sein wollte, mußte er sich eingestehen, daß er von Anfang an der Überzeugung war, bei Maximilian Altenberg handelte es sich nicht bloß um einen reisenden Studenten. Dennoch hatte der Meister seinen Schüler nie mit Fragen bedrängt. Zwar interessierte ihn Maximilians Herkunft, aber es war die Aufgabe des Jüngeren, davon zu berichten, wann immer ihm der Sinn danach stand. Fast jeder Mann hatte so seine Geheimnisse (selbst der ›Sonnenkönig‹ hatte seine Ehe mit Madame de Maintenon lange verheimlicht), welches Recht hatte Maitre Conchard, die Lebensbeichte seines Schülers unter Zwang zu erfahren?

»Mein Vater war ein sehr vermögender Mann«, berichtete Maximilian endlich. »Obwohl ich nur der vierte und jüngste Sohn bin, ist mein Erbe ausreichend. Ich werde für den Rest meines Lebens gut versorgt sein.«

Maitre Conchard warf einen raschen Blick auf den Tiegel mit der Wachsmischung. Obwohl die Mixtur die richtige Konsistenz erreicht hatte, um zu Rollen geformt zu werden, aus denen sich später, auf Holzgerüsten oder Drahtgestellen befestigt, Modelle fertigen ließen, entschied der Bildhauer, daß er seine Aufmerksamkeit jetzt ungeteilt der Herkunft seines Schülers zuwenden mußte. Er war dankbar für das Vertrauen, das Maximilian ihm zum Abschied entgegenbrachte.

Er fragte: »Was machen Eure Brüder?«

Ein zärtliches Lächeln glomm in Maximilians Augen auf. Offensichtlich hegte er eine tiefe Zuneigung zu seinen Brüdern, was Maitre Conchard als erfreulich empfand. Er, der Sohn eines Weinbauern aus Burgund, hatte von seinen Brüdern nur die bitteren Trauben der Verachtung geerntet, als er beschlossen hatte, seiner Begabung zu folgen und Künstler zu werden. Selbst als er zum Hofbildhauer erhoben wurde und den Kontakt zu seiner Familie erneut gesucht hatte, verweigerte man ihm einen Besuch. Ein Mann, der nicht in den Weinbergen schuftete, war ihrer Meinung nach keinen Sou wert. Nach dieser Erniedrigung hatte Maitre Conchard einen jungen Diener als Familienmitglied in sein Haus aufgenommen. In diesem Punkt hielt er es ähnlich wie Leonardo da Vinci …

»Meine Brüder tun das, was die Tradition von ihnen verlangt. Friedrich, mein ältester Bruder, hat die Rittergüter und den Familiensitz geerbt.« Maitre Conchards Augen weiteten sich überrascht. Er hatte nicht erwartet, daß Maximilians Vater so reich gewesen war. »Martin, der Zweitgeborene, mußte sich der Kirche verschreiben. Nikolaus, mein dritter Bruder, wurde Offizier. Das ist so etwas wie ein Geburtsrecht. Deshalb bekam nur ich die Chance, tatsächlich das tun zu dürfen, was mein Talent verlangte. Für einen vierten Sohn gibt es keine Traditionen. Meistens allerdings auch kein Geld mehr. Also hatte ich großes Glück.«

»Das klingt so, als entstammtet Ihr einer einflußreichen Familie«, warf Maitre Conchard ein, der seine Neugier nun doch nicht mehr, so wie beabsichtigt, im Zaum halten konnte.

»Ja«, erwiderte Maximilian einfach. »Mein Vater wurde als Graf geboren. Da dies ein Erbtitel ist, dürfen sich seine vier Söhne ebenso nennen. Oh, schaut nicht so erstaunt, Maitre Conchard, ich lege keinen Wert auf derartige Formen. Mein Sinn für Äußerlichkeiten steckt mehr hier drinnen«, er klopfte mit den Fingerknöcheln gegen den Marmorblock, aus dem Engel geworden waren.

»Maximilian von Altenberg also.« Maitre Conchard betonte das Adelsprädikat, das so einfach so viele Türen öffnen konnte. »Ihr habt Euren Titel gut zu verbergen verstanden. Warum die Mühe?«

Maximilian zuckte mit den Achseln. »Ich bin ein Handwerker und kein Graf.«

Tatsächlich gab es einen anderen Grund: Sein Vater war ein Despot gewesen, dem er sich durch das Weglassen des angeborenen Titels zu entziehen suchte. Da der Weg seiner drei Brüder praktisch vom ersten Tag an vorbestimmt gewesen war, hatte der alte Graf Friedrich, Martin und Nikolaus weitgehend in Ruhe gelassen. Eine Reihe von Kindermädchen, Gouvernanten und Hauslehrern kümmerten sich um ihr Wohl. Ganz anders bei Maximilian. Da dieser frei aller traditioneller Zwänge aufwachsen konnte, versuchte sein Vater, die eigenen unerfüllten Wünsche und Hoffnungen durch den Sohn zu erleben. Doch all das, was sein Vater von ihm verlangte, war für Maximilian eine Tortur: Er haßte die Jagd, weil er es verabscheuungswürdig fand, Tiere zu töten; er legte keinen Wert darauf, zur See zu fahren – weder auf einem Kriegs- noch auf einem Handelsschiff; seidene Kleider und ordentlich gepudertes Haar waren ihm unwichtig, ebenso wenig Interesse zeigte er an den hohlköpfigen jungen Mädchen, die man in sein Schlafzimmer schickte und die Ben Jonson für einen englischen Komponisten und Cervantes für eine italienische Oper hielten. Maximilian hatte nur Augen für die schönen Künste. Er wollte formen und dadurch verstehen. Zwar hätte ihn auch die sprichwörtliche Schönheit der adeligen jungen Sächsinnen anregen müssen, doch er suchte bei einer Frau mehr nach dem Intellekt. Eine belesene Dame, die eher durchschnittlich attraktiv war, zog er der hübschesten Blonden vor, die meist nicht einmal den Namen ihrer Schneiderin wußte. Da Maximilian also in keinster Weise die Neigungen seines Vaters teilte, sah er sich irgendwann gezwungen, das Weite zu suchen. Der Ausbruch des schwelenden Familienkrieges hätte seiner Mutter das Herz gebrochen. Außerdem hätte sein Vater verhindert, daß er an die Schule Dresdner Bildhauerkunst aufgenommen worden wäre, was Maximilians Wunsch gewesen war. Glücklicherweise verfügte Maximilian aus dem Erbe seines Großvaters mütterlicherseits über ein kleines Legat, so daß er schließlich eine vier Jahre dauernde Reise durch die Kunstschätze Italiens und Frankreichs antreten konnte. Eine Studienreise, die ihn von allen Zwängen befreite.

Doch von alldem erzählte er seinem Meister nichts. Stattdessen sagte er: »Ich möchte durch mein Talent brillieren, nicht durch meine gesellschaftliche Stellung. Das ist alles.«

Maitre Conchard schüttelte den Kopf. »Ihr seid ein Narr, Monsieur«, behauptete er freundlich mit einem Unterton, den er für väterlich hielt und der eine gespielte Rüge sein sollte. »Wißt Ihr nicht, daß der Erfolg die Krone eines Künstlers ist? Ihr habt Talent, aber offenbar wenig Verstand. Wenn Ihr sowieso bei Hofe empfangen werdet, könnt Ihr Euch viele Umwege sparen und schneller ans Ziel gelangen. Denn ohne die Gunst eines einflußreichen Mannes könnt Ihr Eure Zukunft vergessen.«

Der Jüngere spielte weiter mit den Schnüren und schwieg trotzig. Er wußte, daß Maitre Conchard recht hatte. Vielleicht würde er sich in Dresden auch tatsächlich der Hofgesellschaft anschließen, die aus einer Reihe von Künstlern bestand. August, der sächsische Kurfürst und König von Polen, der von seinem Volk dank seiner Muskelkraft der Starke und von seinen politischen Freunden wegen seines hervorragenden Geschmacks auch der Prächtige genannt wurde, hatte einen stark ausgeprägten Sinn für die schönen Künste, in dem er den Vorstellungen des verstorbenen französischen Herrschers, dem vierzehnten Ludwig, nacheiferte. Doch Maximilian hatte einen letzten Rest Rebellion gegen das müßige Leben jener Gesellschaft, die sein Vater so geschätzt hatte, noch nicht verloren. Deshalb würde er sich vorläufig von diesen Kreisen fernhalten.

»Ich werde mein Bestes tun, damit der bürgerliche Monsieur Altenberg einen Mäzen findet«, versprach Maitre Conchard. »Doch solltet Ihr mir zuvor erklären, welche Ziele Ihr in Eurer Heimat verfolgt?«

Maximilians Augen in dem staubverkrusteten Gesicht leuchteten auf. »Es ist das weiße, indianische Porzellan, dem die Zukunft gehört. Ein gutes Feld, das auch ein Bildhauer beackern kann. Mein Ziel heißt Meißen.«

»Die sächsische Porzellanmanufaktur?« Maitre Conchard starrte seinen Schüler fassungslos an. »Habt Ihr vier Jahre lang die schönen Künste studiert, um am Ende ein Töpfer zu werden? Habe ich Euch Marmorblöcke behauen lassen, damit Ihr schließlich Teller und Schüsseln fertigt? Mein Gott, welche Verschwendung Eures Talentes!«

»Ihr seid zu streng«, beschwichtigte Maximilian seinen Meister. »Was macht es für einen Unterschied, eine Skulptur aus einfachem Ton zu formen oder aus Porzellanerde? In Meißen hat man schon vor Jahren damit begonnen, Figuren aus Porzellanerde herzustellen. Dieses bedarf höchster Bildhauerkunst. Man hat sogar das Haupt der Proserpina nach dem Vorbild des großen Bemini gefertigt!«

Da Maitre Conchard dem nichts entgegensetzen konnte, zog er es vor, verdrossen zu schweigen.

Maximilian überlegte einen Augenblick, ob er seinen Meister in ein unmittelbares Geheimnis einweihen sollte. Schließlich sprang er von dem Holzpodest, auf dem er gestanden und die letzten Feinheiten am Kopf eines Engels herausgearbeitet hatte. Er trat in jene Ecke des Ateliers, in der er seine Sachen aufzuheben pflegte. Aus seinem abgewetzten Lederbeutel zog er ein unförmiges Paket. Mit vorsichtigen, fast zärtlichen Griffen befreite er einen Gegenstand von mehreren Lagen Papier und einer dicken Schicht Stoff. Dann hielt er, ähnlich einem Athleten im antiken Griechenland, triumphierend wie den Laubkranz des Siegers, ein Gefäß in die Höhe. Es war eine kleine Amphore aus Keramik, die mit zierlichen Ornamenten und perfekt gearbeiteten Blüten geschmückt war.

»Mit viel Glück erreichte ich den Zugang zur königlichen Manufaktur in Saint-Cloud«, erklärte Maximilian, während Maitre Conchard das Gefäß skeptisch in der Hand wog. »Man zeigte mir dort einige Handgriffe zur Herstellung des sogenannten weißen französischen Porzellans. Natürlich ist es nur Steinzeug und nicht das echte indianische Porzellan, wie es in China und Japan und seit einigen Jahren auch in Sachsen hergestellt wird. Jedenfalls durfte ich dieses Stück eigenhändig formen. Ohne eitel erscheinen zu wollen, möchte ich behaupten, daß es mir außerordentlich gut gelungen ist.«

Das mußte Maitre Conchard zwar insgeheim auch zugeben, doch er war noch nicht bereit, den Neigungen seines Schülers zu folgen. »Ihr wollt also Figuren aus Porzellan formen«, sinnierte der Meister nachdenklich. »Welch merkwürdige Idee! Ich habe noch nie von einem Bildhauer gehört, der aus einem Material Skulpturen formte, deren Rezeptur ein Geheimnis ist. Niemand weiß, aus welchem Ton das indianische Porzellan hergestellt wird. Wie wollt Ihr also damit arbeiten?«

»Genau wie in Saint-Cloud«, behauptete Maximilian freimütig. Seine Zuversicht schien ebenso groß wie seine Entschlußkraft. »Wenn ich erst in der Porzellanmanufaktur zu Meißen vorgesprochen habe, werde ich schon erfahren, was hinter dem Geheimnis der Porzellanerde steckt.«

Maitre Conchard seufzte. »Es hat eintausend Jahre anstrengendster Bemühungen gekostet, das Porzellangeheimnis der Chinesen und Japaner zu lüften. Glaubt Ihr, Ihr werdet es in zwei Minuten erfahren? Wenn dem so ist, seid Ihr ein noch größerer Narr, als ich bereits angenommen hatte.«

»Man braucht in Meißen gute Bildhauer«, entgegnete Maximilian. »In einem seiner Briefe hat mein ältester Bruder Friedrich mir dieses ausdrücklich versichert. Die besten Künstler Sachsens sollen Versuche gemacht haben: Johann Jakob Irminger gilt als Vorformer in Meißen und Paul Heermann soll vier Taler Honorar für vier Porzellanfiguren erhalten haben …«

»Ich dachte, am Geld sei Euch nicht gelegen.«

»Das ist es auch nicht, aber wenn meiner Hände Arbeit gut bezahlt wird, brauche ich nichts dagegen zu haben, nicht wahr?«

Maitre Conchard reichte Maximilian das Keramikgefäß, der es daraufhin wieder sorgfältig verpackte. »Nun, ich werde Euch nicht davon abhalten können, Küchengeschirr herzustellen. Dennoch werde ich die notwendigen Empfehlungsschreiben für Euch verfassen. Ihr wißt nicht, ob Ihr eines Tages doch einen Mäzen braucht.«

»Bis dahin ist noch Zeit«, versicherte Maximilian. »Vorläufig bleibe ich in Paris. Die Engelsfiguren für den Brunnen sind noch nicht fertig.«

»Ja«, murmelte Maitre Conchard. Er wußte nicht, ob er sich über die Fertigstellung des Auftrages Seiner Majestät Ludwig XIV. freuen sollte oder ob das Ende von Maximilian Altenbergs Studium in Paris gleichzeitig das Finale einer glanzvollen Zeit markierte. Der ›Sonnenkönig‹ hatte die Staatskassen durch seine Begeisterung für den Krieg geleert, aber er hatte fast ebenso viel Geld in die Kultur seines Landes investiert. Dieses zuletzt auch durch die Gründung der Kunstakademie. Seinem designierten Nachfolger aber, dem damals fünfjährigen Enkel, soll Ludwig XIV. vor fast zwei Jahren auf dem Sterbebett geraten haben: »Eifere mir nicht nach in meiner Vorliebe für Bauten …« Noch wurden die Regierungsgeschäfte vom Vater des Knaben geführt. Doch was würde werden, wenn der Herzog von Orleans die Macht aus den Händen legte und sich der spätere König an den seinerzeitigen Rat erinnerte? Maitre Conchard seufzte. Es war ein Glück, daß er sich in den vergangenen Jahren des künstlerischen Überflusses einen beachtlichen Goldsäckel zulegen konnte.

»Der Brunnen wird in spätestens acht Wochen bereit zum Aufstellen sein«, sagte Maitre Conchard mit energischer Stimme. »Dann ist es Ende April, und das Wetter ist günstig zum Reisen. Wir dürfen also keine Zeit verlieren. Laßt mich wissen, junger Narr, wie die Geschäfte in Meißen gehen.«

Kapitel 2

Friedrich August I. von Wettin, Kurfürst von Sachsen und unter dem Namen August II. König von Polen, war ein ausgesprochen gutaussehender Mann. Zweifellos hatte ihn der liebe Gott mit allen Vorzügen ausgestattet, die sich ein Vertreter des männlichen Geschlechts nur wünschen konnte, einschließlich eines kräftigen, durchtrainierten Körpers und einer beeindruckend großen Statur. Er besaß ein ausdrucksvolles Gesicht mit einer prägnanten Kinnpartie und leidenschaftlichen Lippen. Sein Wesen wirkte auf die Damenwelt äußerst anziehend, er war charmant, ritterlich und klug. Als Liebhaber war er ausdauernd und leidenschaftlich; sein Schönheitssinn war nicht nur sehr stark ausgeprägt, sondern nahm schon fast eine sinnliche Form von Fanatismus an.

An diesem trüben Februarmorgen hielt er sich in seinem Lieblingssitz, dem Jagschloß Dianenburg auf (eigentlich hieß das Schloß seit über 170 Jahren Moritzburg, aber August hatte es dank seiner Liebe zur Antike auf den Namen der römischen Göttin der Jagd umgetauft). Nach dem Gelage der vergangenen Nacht litt er unter einem entsetzlichen Kater. Es war zu viel des Billardspiels gewesen, zu viel des Weines, und wahrscheinlich hatte er später auch zu viel Geld beim Kartenspiel verloren. Das einzige, von dem er in der vergangenen Nacht kein Zuviel erlebt hatte, war die Liebe. Die junge Gräfin Dönhoff, die bei Hofe ganz offiziell als ›kleine Hure‹ oder ›Luderchen‹ bezeichnet wurde, begann August zu langweilen. Außerdem hielt sie sich vorwiegend in Warschau oder Krakau auf. Von dort war der Hofstaat zwar gerade nach Dresden zurückgekehrt, doch gerade das zwang August, sozusagen à la carte zu leben, was ihn auf Dauer ermüdete. Es eilte, den Platz der Favoritin des Königs neu zu besetzen, aber da er sich nun einmal selten an den Blüten der sächsischen Bäume erfreute, obwohl dort nach einem Sprichwort ja die hübschen Mädchen wachsen, lebte er vorübergehend relativ enthaltsam.

Natürlich gab es immer mal wieder ein erfreuliches Gesicht in der Hofgesellschaft, das Augusts Mußestunden versüßen konnte. Zuletzt hatte er ein Schäferstündchen mit einer aus Wien stammenden Katharina Baroneß Serafin erlebt – von genossen haben konnte nicht unbedingt die Rede sein. Ihr hübsches Puppengesicht hatte ihm anfänglich gefallen, aber bald hatte er festgestellt, daß sich unter den blonden Locken wenig Hirn befand. Deshalb zog August, der sich gerne mit erfahrenen, intelligenten und weltgewandten Frauen umgab, vorläufig die Gesellschaft von Männern und Wein und Glücksspiel einer unerfüllten Liebesnacht vor.

Während der kurfürstlich-königliche Leibbarbier Weiß seiner üblichen morgendlichen Tätigkeit nachging, entschied August, daß ein wenig frische Luft die beste Medizin sei, um seinen Körper und seinen Geist von den Schmerzen des nächtlichen Lasters zu befreien. Gleichzeitig dachte er, wie dumm es war, daß er sich nicht mehr daran erinnern konnte, wieviel Geld er beim Kartenspiel verloren hatte. Ihm war klar, daß man ihn nach umfangreicher Zecherei bestens betrügen konnte, aber er ärgerte sich weniger über die, die seine Trunkenheit ausnutzten, als vielmehr über sich selbst, der diese Schwäche zuließ.

Der Schimmel mit dem Monarchen trabte über hart gefrorene Wiesen, vorbei an Bäumen, deren Äste sich bizarr wie die Fangarme einer Krake in den grauen Himmel streckten. Ein düsteres Bild freilich, das nicht gerade dazu geeignet war, Augusts Laune zu heben. Die eisige Morgenluft schien ihm eher eine Erkältung einzubringen, als seinen Kopfschmerz zu lindem, und wahrscheinlich, so dachte er, waren die Menschen, darunter selbst die einfachsten Bauern, die bei diesem Wetter zu Hause geblieben waren, vernünftiger als er selbst.

Er lenkte sein Pferd zur Poststraße, die eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen im kurfürstlichen Sachsen war, woran er selbst keinen geringen Anteil besaß. Bereits vor rund zwanzig Jahren hatte er als damals frischgekürter Kurfürst erkannt, daß für die Wirtschaft seines Landes sichere Straßen von Vorteil seien, besonders natürlich der vielbefahrene Weg von Dresden nach Leipzig. August hatte also in bestimmten Meilenabständen viereckige Eichensäulen, die mit dem kurfürstlichen Wappen versehen waren, an den Straßenrand setzen lassen, die die Entfernungen zu den nächsten Hauptpoststellen angaben. Dieser damals neumodischen Einrichtung folgte erst etwa fünfzehn Jahre später eine weitere Neuerung, nämlich die exakte Vermessung der sächsischen Straßen durch einen Geographen, der den Auftrag erhielt, eine verbesserte Postlandkarte herzustellen.

Als August an diesem Morgen zur Poststraße ritt, die die Ländereien des Jagdschlosses Moritzburg von den Gütern des Grafen Morhoff trennte, entdeckte er zufällig den Meß- und Geometrischen Wagen des Landpfarrers Adam Zümer. Auf seinem Beobachtungsposten hoch zu Roß an das vergoldete Kupferstandbild erinnernd, das den Neustädter Markt in Dresden schmückte, betrachtete August mit wachsendem Vergnügen und deutlich gebesserter Laune die Tätigkeiten der Geographen. Denn hier wurden Vermessungen durchgeführt, die er im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hatte.

Die bereits 1704 veröffentlichten Landkarten des Theatre du Piemont et de la Savoye zum Vorbild nehmend, hatte der Kurfürst-König mit eigener Hand das Konzept für einen sächsischen Atlas skizziert. Dieser sollte – als Novum – neben der Generalkarte des Landes viele kleine, spezialisierte Darstellungen von rund zwanzig August wichtig erscheinenden Rittergütern, Herrschaftshäusern, Lustschlössern, Dörfern und Städten enthalten. Zur Herstellung dieses umfangreichen Werkes wurde Adam Zümer zum kurfürstlichen Geographen ernannt, doch das war für den einstigen Landpfarrer sicher nicht die eigentliche Ehre. Denn etwa gleichzeitig wurde dieser zur Preußischen Akademie der Wissenschaften berufen, die der im Vorjahr verstorbene gebürtige Sachse Gottfried Wilhelm Leibnitz 1711 gegründet hatte.

Die Arbeiter hatten ihren Kurfürsten erkannt und versanken in tiefen Verbeugungen oder jedenfalls ungelenken Verrenkungen, mit denen sie ihre Ehrfurcht vor dem Monarchen zeigten. Dieser deutete mit einer gemessenen Handbewegung an, daß sie sich in ihrer Tätigkeit nicht stören lassen sollten, woraufhin die Arbeiter schweigend und sichtlich befangen mit den Vermessungen fortfuhren.

Bei dem Meß- und Geometrischen Wagen, den Zümer entwickelt hatte, handelte es sich um eine umgebaute Kutsche, deren Räder mit einem komplizierten Zählwerk im Inneren des Wagens verbunden waren. Jede Radumdrehung bedeutete gleichzeitig ein gewisses Entfernungsmaß, das auf diese Weise aufgezeichnet werden konnte. Mit akribischer Genauigkeit verfolgten die Geographen die Vermessungen und waren nach einer Weile wieder so sehr in ihre Tätigkeit vertieft, daß sie nicht die beißende Kälte und auch nicht mehr die interessierten Blicke ihres Herrschers spürten.

Für den Rückweg nach Moritzburg wählte August eine Abkürzung, die direkt am Schloß des Grafen Morhoff, an den Stallungen und an den Häusern der Pächter und ehemaligen Leibeigenen vorbeiführte, denen der alte Graf vor Jahren die persönliche Freiheit geschenkt hatte, als diese Art Sklaventreiberei westlich der Oder zunehmend seltener wurde. Während die Landwirtschaft in Rußland – und auch in Polen – noch fast ausschließlich von leibeigenen Bauern betrieben wurde, hatten sich diese in Preußen, Sachsen und anderen deutschen Ländern, in Frankreich und England bereits in Pächter verwandelt, die jedoch gegenüber den Rittergutsbesitzern kaum mehr Freiheiten besaßen als ihre Ahnen, wenn auch meistens bedeutend besser behandelt wurden. Doch derartige persönliche Probleme berührten August nicht unbedingt. Immerhin regierte er als Kurfürst in Sachsen ein Land, das zu den fortschrittlichsten und reichsten Nationen Europas zählte und dessen Bevölkerung es vergleichsweise wirtschaftlich sehr gut ging. Als König von Polen hatte August diesbezüglich weit größere Sorgen.

August veränderte ein wenig seinen Sitz auf dem Pferderücken, drückte seine Sporen in die Flanken des Tieres und neigte sich leicht nach vorne. Im Galopp rasten Pferd und Reiter über die sich in einer endlos scheinenden Weite zum Horizont erstreckenden Felder. Plötzlich mischte sich die klare Winterluft mit dem Geruch von Qualm, und August registrierte überrascht, wie sich der Himmel hinter dichten Rauchwolken verdunkelte.

Es war pure Neugier, die den Kurfürst-König veranlaßte, den Rauchschwaden entgegenzureiten. Normalerweise hätte ihn ein Feuer nicht interessiert, denn das kam auf dem Land immer wieder mal vor. Aber er fragte sich, ob möglicherweise das Herrenhaus der morhoffschen Besitzungen in Gefahr war – und damit die Kunstschätze, die der Graf als sächsischer Gesandter in Paris angesammelt und vor Jahren in seine Heimat gebracht hatte, einer Bedrohung ausgesetzt waren. Die Leute sagten, die Enkelin des Grafen habe die Gemälde mit einer List – über die allerdings keiner etwas Genaues sagen konnte –, sie habe also mit einer Mischung aus Klugheit und Dreistigkeit die Gemäldesammlung vor den schwedischen Plünderern gerettet, als Sachsen infolge des Nordischen Krieges und des zwischen August und dem schwedischen König Karl XII. ausgehandelten, umstrittenen Friedens von Altranstädt vor rund zehn Jahren von schwedischen Truppen besetzt worden war.

Eines der Nebengebäude stand in Flammen. Vermutlich war es ein Heuschober, denn das Feuer breitete sich in der eisigen Trockenheit mit rasanter Geschwindigkeit aus. August zügelte sein Pferd in sicherem Abstand zu dem Geschehen. Der Wind hatte etwas gedreht, so daß das Herrenhaus ungefährdet schien. Da deshalb die Kunstwerke gesichert waren, verlor der Brand für den Kurfürst-König an Bedeutung. Doch ein anfänglich flüchtiger Blick ließ ihn innehalten.

Die Löscharbeiten wurden von einer zierlichen Frau befehligt, die von den vierschrötigen Männern, die sich im Gutshof versammelt hatten, mit absolutem Gehorsam respektiert wurde. Mit sparsamen Bewegungen und offenbar präzisen Anweisungen kommandierte sie die Bauern, Knechte und Pferdepfleger wie ein General seine Truppe. Obwohl August zu weit entfernt war, um zu hören, was gesprochen wurde, wurde deutlich, daß niemand der Dame widersprach oder gar an ihren Worten zweifelte. Wassereimer wurden herbeigeschleppt, eine Kette wurde gebildet, und die Dame schien sich nicht einmal zu schade, selbst anzupacken. Dabei war sie optisch alles andere als die Furie, die sie vorgab zu sein. Von ihr ging vielmehr eine Mischung aus Zerbrechlichkeit, Weiblichkeit und Temperament aus, die August auf den ersten Blick faszinierte.

Natürlich war es dem Herrscher unmöglich, in das Geschehen einzugreifen. Er wies nicht einmal seine Begleiter, Offiziere seiner Leibgarde, an, dem Löschtrupp zu Hilfe zu eilen. Ersteres wäre ein Bruch aller gesellschaftlichen Regeln und mit unnötigem Aufsehen verbunden gewesen, das andere schien unnötig, da die Dame und ihre Leute offensichtlich sehr gut alleine mit dem Feuer fertig wurden. August wendete sein Pferd und galoppierte auf direktem Weg nach Moritzburg zurück.

Bevor sich der Kurfürst-König seinen Pflichten widmete, ließ er seinen Kammerdiener zu einem Gespräch unter vier Augen kommen. Georg Spiegel, der dank seiner Verdienste um das private wie politische Wohl seines Herren zum Oberleutnant befördert worden war und demnächst in den Adelsstand erhoben werden sollte, war vermutlich der einzige Mensch am sächsisch-polnischen Hofe, dem August absolutes Vertrauen schenken konnte. Diese Treue hatte der Kammerdiener am deutlichsten durch die Heirat mit der schönen Türkin Fatima unter Beweis gestellt, die tatsächlich Augusts Geliebte gewesen war. Doch nicht nur pikante Aufgaben hatte Spiegel zuverlässig erledigt, auch knifflige, politische Botschaften waren bei ihm in sicheren Händen.

In kurzen Worten schilderte August seine Beobachtungen. »Ich erwarte unverzüglich Informationen über die Dame«, schloß er seinen Bericht. »Allerdings verlange ich unbedingte Diskretion. Er soll mir mit seinen Nachforschungen nicht den alten Morhoff zum Feinde machen.«

Der Grund für die Diskretion, um die August seinen Kammerdiener bat, war weniger die eigene, in Sachsen inzwischen sprichwörtlich unglückliche Ehe, der man den Beinamen ›Tragödie‹ gegeben hatte, als vielmehr der ständige Ärger, den der Kurfürst-König mit der sächsischen Aristokratie hatte. Diese vertrat häufig andere politische Ansichten als ihr Herrscher, was weder seinem Ansehen noch seiner Eitelkeit zuträglich war. August akzeptierte wohlmeinende Kritik, er ließ sich sogar auf Fehler aufmerksam machen, aber er duldete keinen Angriff auf seine Position.

Allerdings hatte sich Heinrich Graf Morhoff seit seinem Rückzug aus diplomatischen Diensten völlig aus den Querelen und Intrigen der Hofgesellschaft herausgehalten. Doch der frisch verliebte Kurfürst-König, der ebenso schnell entflammbar war wie ein ausgetrockneter Strohballen, fürchtete den Zorn des alten Mannes. August hielt das Objekt seiner Begierde für die Ehefrau des gräflichen Gutsverwalters, und zweifellos würde es zu politischen Verstimmungen führen, wenn sich herausstellen sollte, daß der Ehemann seine Rechte geltend machte. Ein Privatkrieg mit einem hochwohlgeborenen und angesehenen Mann wie dem Grafen Morhoff war das Letzte, was August sich in seiner derzeitigen politischen Lage wünschen konnte.

Freilich war kaum anzunehmen, daß der Gutsverwalter Schwierigkeiten machen würde. Es gab eine Schmähschrift aus dem Jahre 1704, die von Augusts damaligem Kammerherrn Johann Friedrich von Wolframsdorff verfaßt worden sein sollte, die sich unter anderem eben mit den Vorlieben des Königs und der ›Geduld‹ seiner männlichen Untertanen auseinandersetzte. Obwohl der Herrscher mit einer öffentlichen Bücherverbrennung auf dem Dresdner Altmarkt im Jahre 1708 dem Spuk ein Ende zu setzen versucht hatte, kursierten noch heute Abschriften des diffamierenden Portrait de la Cour de Pologne. Über die Damen in Dresden hieß es da: »Man sagt den sächsischen Damen nach, daß sie gefallsüchtig und boshaft sind und darauf ausgehen, von denen, die mit ihnen verkehren, Geschenke zu ergattern und sie zu rupfen. Es gibt eine eigene Klasse Leute bei Hofe, die, da sie aus eigenen Mitteln nicht leben können, ihre Frauen dem Vergnügen des Königs opfern, um sich in seiner Gunst zu erhalten …«

Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – erfaßte August ein gewisser Taumel leidenschaftlicher Freude und Erwartung, als er von Spiegel die Nachricht erhielt, daß es sich bei der zierlichen, aber willensstarken Person um die Enkelin des alten Grafen Morhoff handelte – um jene Frau also, die schon den Schweden getrotzt hatte. Eine Dame allerdings, die aufgrund des zurückgezogenen Lebens ihres Großvaters nie bei Hofe erschien.

Heinrich Graf Morhoff, seines Zeichens sächsischer Gesandter a.D. und einer der vermögendsten Rittergutsbesitzer im Lande, hatte zwei Kinder gehabt. Sein Sohn war vor etwas mehr als zwanzig Jahren im Gefolge Augusts im Krieg gegen die Türken auf einem Schlachtfeld nahe dem ungarischen Temesvar gefallen. Die Tochter hatte sich während Morhoffs Zeit am Hofe zu Versailles verliebt und war eine gänzlich unpassende Ehe mit einem Franzosen eingegangen. Diese Verbindung war deshalb so unsäglich, da es sich bei dem Ehemann um einen Hugenotten handelte. Zwar war Morhoffs Tochter ebenfalls Protestantin, aber ihre Erziehung und ihr Glaube stützten sich auf die Thesen Luthers und nicht auf die des Reformers Calvin, dessen Lehren allerdings von den französischen Protestanten befürwortet wurden, die man Hugenotten nannte.

Unglückseligerweise ereilte Morhoffs Tochter das gleiche Schicksal wie die alte Gräfin: Sie starb bei der Geburt eines kleinen Mädchens am Fieber. Tief erschüttert über die Tragödie seiner Familie kehrte Graf Morhoff in die selbstgewählte Einsamkeit nach Sachsen zurück. Dadurch blieb ihm jenes Ereignis erspart, das seiner Enkeltochter auch den Vater nahm: Die Verfolgung der Hugenotten durch die Soldaten König Ludwig XIV. von Frankreich und die Aufhebung des 1598 erlassenen Edikts von Nantes, das den Hugenotten Glaubensfreiheit in Frankreich zusicherte.

Als im Jahre 1685 die Kirchen und Wohnhäuser der andersdenkenden, weil nicht katholischen Minderheit in Frankreich niedergebrannt oder enteignet wurden, die Männer ihrer Ämter und Berufe enthoben und ihre Frauen vergewaltigt wurden, war die kleine Sophie gerade mal sechs Jahre alt. Ihr Vater, der sich schützend vor sein Haus und eine Zwangseinquartierung durch die Truppen des Königs gestellt hatte, war niedergemetzelt worden. Es waren Tage unvorstellbaren Grauens, die in ihrer Entsetzlichkeit an die Bartholomäusnacht vom 24. August 1572 erinnerten, als im Aufträge der damaligen französischen Königinmutter Katharina von Medici zweitausend Hugenotten allein in Paris auf grausamste Weise umgebracht worden waren; in den Provinzen starben rund zweihunderttausend Menschen.

Obwohl furchtbare Strafen über ertappte protestantische Flüchtlinge verhängt wurden, sahen viele Hugenotten als einzigen Ausweg die Emigration. Wer sich freilich nicht in die Vereinigten Niederlande, nach England, in die Schweiz oder nach Brandenburg-Preußen durchschlagen konnte, versuchte der Härte der französischen Armee und dem katholischen Fanatismus des zornigen Kriegsministers Louvois durch eine Flucht ins ländliche Südfrankreich zu entgehen. Dieses war letztlich auch nur ein Rettungsversuch, und viele Hugenotten begingen lieber Selbstmord, als sich der Unsicherheit und schließlich Folterung, Mord und Totschlag auszusetzen.

Ohne Verwandte in Paris, die sich ihrer hätten annehmen können, und meilenweit von ihrem sächsischen Großvater entfernt, wurde die kleine Sophie von ihrer Gouvernante und einem Hauslehrer auf einen Wagen in Richtung Süden verfrachtet. Die vernünftige und umsichtige Kinderfrau hatte nicht vergessen, Sophie heimlich mit dem Inhalt des väterlichen Stahlschranks zu versorgen, so daß das kleine Mädchen über ausreichende Mittel verfügte, die eine Weiterreise über die Schweiz nach Sachsen ermöglicht hätten. Eingenäht in den Leib ihrer Puppe, die sie während der Flucht eng an sich gepreßt hielt, trug Sophie jene Goldmünzen am Herzen, die einst die Mitgift ihrer Mutter gewesen waren und die ihr stolzer Vater niemals angerührt hatte.

Obwohl Sophies Reise in einem kleinen Dorf im Rhöne-Tal endete, erlebte sie eine relativ sichere Kindheit auf französischem Boden. Ein Freund ihres Vaters brachte die Kleine auf dem Weingut eines Bekannten unter, bevor er selbst versuchte, über die Alpenpässe nach Italien und später vielleicht in die Schweiz zu gelangen, wo sein Glaube nicht verfolgt wurde. Der Mann hätte Sophie gerne mitgenommen, doch für ein Kind war die Flucht unmöglich. Es stellte ein Sicherheitsrisiko dar und würde, falls sie nicht von französischen Soldaten gestellt, in Galeerenhaft genommen oder umgebracht würden, während der Flucht vermutlich irgendeiner Krankheit erliegen.

Der Weinbauer war ein umgänglicher Mann, der sich gerne des kleinen Mädchens annahm, zumal er – obwohl katholisch – mit den Reformen der Calvinisten sympathisierte. So gestattete Jean Paul de Bouvier seinem Schützling heimliche Religionsstunden und verlangte lediglich aus Gründen ihrer Sicherheit ihre Teilnahme an der Messe. Auch seine Frau versuchte glücklicherweise nie, Sophies Glauben oder ihre Herkunft auf die eine oder andere Weise gegen sie zu verwenden.

Madame de Bouvier starb jung und ohne ihrem untröstlichen Gatten ein eigenes Kind hinterlassen zu haben. Inzwischen war Sophie zu einem zauberhaften jungen Mädchen herangewachsen, das von dem großzügigen und einsamen Winzer vergöttert wurde. Mit einer Mischung aus Anhänglichkeit, Vaterkomplex und Dankbarkeit verliebte sich Sophie in den wesentlich älteren Mann. Jean Paul, der ein Kind zur Frau erblühen sah, konnte ihren naiven Verführungsversuchen kaum widerstehen. Sophies fünfzehnten Geburtstag feierten sie in seinem Bett; drei Monate später war sie schwanger.

Doch das war nicht das eigentliche Problem. Jean Paul de Bouvier wollte Sophie sehr gerne heiraten, doch ihr Glaube verlangte, die Trauung von einem calvinistischen Priester vollziehen zu lassen. Nun waren die heimlichen Gottesdienste der Hugenotten eine Sache, die Vermählung eines angesehenen – katholischen – Bürgers eine andere. Die Hochzeit des Weingutbesitzers war eine öffentliche Angelegenheit, die mit dem Besten aus seinen Kellern gefeiert werden mußte. Aber das war unmöglich, denn eine öffentliche katholische Trauung war für Sophie ausgeschlossen, die sich nach dem grausamen Schicksal ihres Vaters auf fast fanatische Weise ihrem Glauben verpflichtet fühlte. Der kluge Jean Paul de Bouvier fand einen Kompromiß: Unter dem Vorwand, Sophie zu dem überfälligen Besuch zu ihren Verwandten nach Sachsen zu bringen, reisten sie in die Schweiz. Das war zwar für die Schwangere äußerst beschwerlich, doch hier konnten die Liebenden wenigstens ungeachtet einer Verfolgung nach den Ritualen ihrer Kirche heiraten. Anschließend vollzogen sie eine zweite, katholische Eheschließung, die für Sophie allerdings bedeutungslos blieb.

Jean Paul und Sophie de Bouvier lebten als angesehene, unbescholtene Bürger. Das änderte sich schlagartig durch den Tod des Winzers. Seine Nachbarn, die ihn geachtet und deshalb nicht an den Pranger gestellt hatten, verleumdeten seine Witwe als Erbschleicherin. Sie war eine Fremde in ihrem Kreis und sollte nicht ungeschoren davonkommen. Sophies Heiratsurkunde wurde angezweifelt, sie wurde enteignet und vom Gut ihres Mannes vertrieben, das sich auf diese Weise ein entfernter Cousin aneignete. Was blieb ihr anderes übrig, als fortzugehen aus dem Land, in dem sie nicht glauben und leben durfte, wie sie es für richtig hielt? Obwohl sie ihren Großvater niemals gesehen hatte, erschien es Sophie nur selbstverständlich, Obhut bei dem einzigen Mitglied ihrer Familie zu suchen, das ihr geblieben war. So fand die Witwe Jean Paul de Bouviers vor gut zehn Jahren eine neue Heimat in Sachsen.

Sophie lebte sehr zurückgezogen auf dem Besitz ihrer Ahnen. Die prachtvolle Hofgesellschaft war nicht so recht nach ihrem Geschmack. Immerhin hatte sie die meiste Zeit ihres Lebens in einem kleinen Dorf und auf einem Weingut verbracht. Es fügte sich gut, daß auch ihr Großvater keinerlei Interesse an der Pracht des Hofes zeigte. Als äußerst patente und sachverständige Frau unterstützte sie ihn bei der Verwaltung des riesigen Besitzes derer von Morhoff, was ihre Zeit so intensiv in Anspruch nahm, daß ihr eigentlich erst zu spät auffiel, daß sie die persönlichen Tragödien und die Einsamkeit eines Mannes teilte, der doppelt so alt war wie sie, in ihrem Alter aber durchaus glücklich und erfolgreich gewesen war. Zum erstenmal nach langer Zeit bemerkte sie die Kälte in ihrem Bett, als sie sich in einer Winternacht, von Schlaflosigkeit geplagt, hin und her wälzte. Just in diesem Augenblick führte ein Scheunenbrand einen Mann zu ihr, der wie dazu geschaffen war, sie aus der Lethargie ihres Lebens zu befreien.

Die perfekte Gelegenheit, Sophie de Bouvier näherzukommen, war der Karneval zu Dresden. Immerhin hatte August bei ähnlicher Gelegenheit schon einmal sehr erfolgreich um die Gunst einer anderen Schönheit geworben, und er war viel zu kunstsinnig und phantasievoll, um eine Liebesaffäre mit einer Begegnung der plumpen Art zu beginnen. Doch hatte er sich selten in Abenteuer gestürzt, deren Ausgang noch offen war. So war es für ihn zwar kein Problem, der Enkelin des Grafen Morhoff eine Einladung zum Hofball zukommen zu lassen, weitaus schwieriger erwies sich vielmehr die Frage, mit welcher List der Kurfürst-König den Panzer der Abgeschiedenheit der Morhoffs durchbrechen könnte. Er setzte auf eine weibliche Schwäche und schickte seiner Angebeteten mitsamt der Einladung ein Kostüm.

Um eine Frau zu werben, war für August etwas ungewohnt, da sich die meisten Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts freiwillig in sein Bett legten. Etwa wie die Gräfin Wartenberg, ihres Zeichens Gemahlin des ersten preußischen Staatsministers. Zu einem tête-à-tête war es mit der Dame allerdings nicht gekommen, denn August wurde im letzten Moment durch das Auftauchen von Thomas Wenworth, seines Zeichens Lord Raby und III. Lord of Strafford, gestört, dem englischen Gesandten am preußischen Hof und Liebhaber der leidenschaftlichen Ministersgattin. Ähnliche Abenteuer hatte August viele erlebt, und er fragte sich mehr als einmal, ob es ihm gelingen würde, königliche Würde zu bewahren, wenn er um die Gunst der Morhoff-Enkelin warb. Doch das minderte den Reiz des Spiels keineswegs.

Die Dresdner Residenz erstrahlte in atemberaubendem Glanz. Der Karneval war einer der Höhepunkte der gesellschaftlichen Saison und wurde mit entsprechendem Aufwand gefeiert. Die Kerzen, die das Schloß erhellten, waren kaum zu zählen, die Speisen und Getränke, die gereicht wurden, hätten leicht die doppelte Zahl an Gästen verköstigt, und der Kurfürst-König persönlich hatte dafür gesorgt, daß die Hofkapelle die neuesten Melodien Antonio Vivaldis einstudierte und außerdem eigens für diesen Anlaß den Geigenvirtuosen Georg Pisendel aus Venedig eingeladen.

Die anwesenden Damen in ihren phantasievollen, aufregenden Kostümen und Masken rundeten das Bild des bunten Treibens ab, das sich dem Gastgeber bot, der höflich dem Geplauder einiger Würdenträger lauschte und gleichzeitig die Freitreppe im Auge behielt, über die Sophie de Bouvier eintreten mußte. August stellte mit freudiger Überraschung fest, daß er aufgeregt war, und fühlte sich plötzlich so jung und unbeschwert wie einst bei einem großen Ball im Schloß zu Versailles, als er den Glanz des Spiegelsaals zum erstenmal ausgekostet hatte. Damals siebzehnjährig, hatte ihn sein Vater auf ›Kavalierstour‹ nach Frankreich, Spanien und Italien geschickt. Diese Reise war insofern ein voller Erfolg gewesen, weil sie Augusts Interesse für Kunst geweckt hatte; aber es war auch eine Schule in Lebensund Liebesdingen gewesen …

Seine Augen leuchteten auf, die Erinnerungen waren umgehend vergessen. Auf dem obersten Treppenabsatz stand Sophie de Bouvier, deren Auftritt in der Residenz einer zweiten Schaumgeburt der Aphrodite glich. In der weißen Tunika der griechischen Göttin schien sie über der wogenden Menge im Ballsaal zu schweben. Im Gegenlicht Tausender von Kerzen zeichneten sich unter dem dünngewebten Stoff der Tunika die weichen Linien ihres schlanken Körpers ab. Das Gewand ließ erahnen, was August noch nicht kannte und um so heftiger begehrte. Sein Herz machte einen Sprung: Sie trug das Kostüm, das er ihr mit der Einladung geschickt hatte.

August von Sachsen und Polen, der sich gerne als eine Art moderner Herkules feiern ließ und eine tiefe Liebe zur Geschichte der Antike hegte, war seinerseits als Adonis maskiert. Eine durchaus passende Kostümwahl, denn der schöne Jüngling war in der griechischen Mythologie der Liebhaber von Aphrodite gewesen. Die Garderobe war wie die Requisiten einer italienischen Komödie – gleichzeitig Frage und Antwort – auch für August ein wichtiger Teil seiner Inszenierung.

Der Kurfürst-König trat aus der Gruppe, die ihn umringte. Er ging Sophie genau zwei Stufen entgegen, dann streckte er die Hand aus und genoß den Anblick, wie sie aufreizend langsam auf ihn zuschritt. Er erwiderte ihr Lächeln, und vor den Augen der versammelten Hofgesellschaft führte er sie in einen Nebenraum, der für diesen Abend und die damit verbundenen besonderen Zwecke der Lustbarkeit eingerichtet worden war. Daß der Gastgeber derart demonstrativ mit einer Dame im Separee verschwand, war mehr als nur eine bloße Demonstration seiner Wahl, die ja schon durch die Kostümierung deutlich wurde. Es war ein Hinweis an alle Anwesenden, daß der Kurfürst-König eine neue Favoritin auserkoren hatte.

Wenn August geglaubt hatte, Sophie darauf aufmerksam machen zu müssen, daß Aphrodite und Adonis in der Antike ein Liebespaar gewesen waren, so irrte er sich. Die Frau, deren Tatkraft und Entschlossenheit er bewunderte, war keineswegs eine Unschuld vom Lande, sondern erwies sich als äußerst gebildet.

Der Raum war wie eine mediterrane Grotte mit Efeuranken, stark duftenden Topfblumen und Springbrunnen dekoriert worden, doch aus diesen Quellen sprudelte ungarischer Wein. Während sie sich umsah, bemerkte Sophie lächelnd: »Meines Wissens nach haben Aphrodite und Adonis auf der Insel Zypern im Quellwasser gebadet, Majestät, nicht aber in Wein.«

Es war ein Spiel, dem sie sich mit wachsendem Genuß hingab. Dennoch wußte Sophie, daß sie mit ihrem Erscheinen bei Hofe – noch dazu in diesem Kostüm – bereits eine Entscheidung getroffen hatte, die kaum mehr zu korrigieren war. In erster Linie hatte Neugier sie hierher geführt, und natürlich war sie auch geschmeichelt über das Interesse des Herrschers, eines ›Traummannes‹ sozusagen, der sie aus ihrer Einsamkeit befreite und sicherlich mit genügend Spaß versorgen würde. Andererseits aber war klar, daß sie einen Schritt zu weit gegangen war; es war unmöglich, August jetzt noch zurückzuweisen – selbst wenn sie dies gewollt hätte.

August reichte ihr ein Glas Tokajer. »Würdet Ihr ein Wasserschloß dieser Grotte vorziehen, Madame?«

Sie wußte, was hinter seiner spielerisch gestellten Frage steckte. Nun gut, sie würde die neue Geliebte des Kurfürst-Königs werden. Wenn sie dem Klatsch glauben durfte, so versorgte August seine Favoritinnen zunächst mit einem Palais, in dem er ungestört und scheinbar unbeobachtet ein- und ausgehen konnte. Doch Sophie beabsichtigte, sich einen gewissen persönlichen Freiraum zu erhalten, in dem sie keine Geschenke von ihm annahm. Sie verfügte über genug eigene Mittel, um ein königliches Liebesnest einzurichten. Das würde sie am Ende ihrer Liaison vor jener finanziellen Situation schützen, in der sich die Gräfin Cosel befand: Augusts langjährige Mätresse lebte seit dem vergangenen Weihnachtsabend auf der Festung Stolpe – und das nicht ganz freiwillig. Sie hatte zu hoch gespielt und sich niemals mit dem Gewonnenen zufriedengegeben. Obwohl Anna Constanze Gräfin Cosel schließlich wie eine Königin an Augusts Seite lebte, schien es ihr nicht genug gewesen zu sein. Hinter vorgehaltener Hand sprach man von einem schriftlichen Heiratsversprechen, das sie ihm in einer schwachen Stunde abgenommen hatte und mit dem sie ihn später zu erpressen versuchte. Die Quintessenz war – nach einer Reihe von unschönen Begegnungen – die faktische Enteignung der Cosel. Sie händigte August ihre Juwelen aus und übergab das Taschenbergpalais zu Dresden und Lustschloß Pillnitz – alles Geschenke aus glücklicheren Tagen.

All diese Gedanken schossen durch Sophies Kopf, als sie am Wein nippte und seine Blicke auf sich gerichtet fühlte. Sie hob die Lider. Dabei streiften ihre Augen unwillkürlich seine Hand, die sein Glas umschlossen hielt. Überrascht starrte sie auf den verkrüppelten, steifen Mittelfinger des Kurfürst-Königs.

Seine Augen folgten ihrem Blick. »Das ist das Souvenir eines Bären«, sagte er gelassen. »Wart Ihr schon einmal auf einer Bärenhatz, Madame? Nein? Nun, es ist ein gewisses Risiko dabei, aber mein Leben lang habe ich einem sich aufrichtenden Bären die Zunge im Maul herumgedreht und ihn auf diese Weise gebändigt.« Als er den Schrecken in ihren Augen sah, fuhr er wohlgefällig fort: »Welche Jagd ist schon ohne Gefahr? Während einer Bärenhatz in Polen wurde ich gebissen. Mein Mittelfinger ist Zeugnis dafür, daß am Ende ich der Sieger blieb.«

»Was für ein Glück«, murmelte sie.

Obwohl ihre Bemerkung ganz spontan gewesen war, war sie natürlich genau das, was er hören wollte. Nachdem seine Eitelkeit auf diese Weise zufriedengestellt und ihre Zuneigung zu vermuten war, beschloß er, zum Angriff überzugehen.

»Der russische Zar ist ein Glückspilz«, bemerkte August. »Ungeachtet aller Konventionen und der Diplomatie heiratete Peter die Frau, die er liebt. Katharina ist nur ein einfaches Bauernmädchen, und sie begleitete sein Leben schon eine Weile. Alle Prinzessinnen, die Zarin werden wollten, blieben von ihm unbeachtet.«

Sophie wußte nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Seine Ehetragödie war allgemein bekannt. Im Januar vor vierundzwanzig Jahren hatte August die Bayreuther Prinzessin Christiane Eberhardine geheiratet. Doch seit Anbeginn lebte das Paar mehr oder weniger getrennt. Die Kurfürstin von Sachsen hatte beispielsweise niemals polnischen Boden betreten und weilte nur höchst selten in der Residenz zu Dresden, wo der private August praktisch ein Doppelleben mit wechselnden Frauen an seiner Seite führte.

»Wißt Ihr, Madame, was Euer König mit einem Leibeigenen gemein hat?« fragte August und stellte sein Glas auf einem Beistelltischchen ab.

Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr er, ihren Blick mit seinen Augen festhaltend, fort: »Jeder meiner freien Untertanen hat die Chance, eine Mariage aus Liebe zu vollziehen. Ein armer Tropf wie der König dagegen ist aus politischen Gründen an eine Frau gebunden, die er nicht ausstehen kann … Es ist ein großes Glück, daß es Augenblicke gibt, in denen ich – gleich einem ganz normalen Bürger – in den Armen einer geliebten Frau liegen darf.«

Bei diesen Worten nahm er ihr das Glas aus den Händen und stellte es mit fast aufreizender Vorsicht ab. Er richtete sich auf und trat so dicht neben sie, daß zwischen ihren Körpern kaum mehr Platz für eine Feder gewesen wäre. Seine Finger spielten verträumt mit einer Strähne ihrer dunkelbraunen Locken. Nachdenklich blickte er auf die zierliche Frau hinab, die er um mehr als eine Haupteslänge überragte.

Er ist nett, fuhr es ihr durch den Kopf. Ein wenig überrascht betrachtete sie den Herrscher plötzlich von einer anderen Warte: Sie sah ihn als einen Mann, dessen einzige Sehnsucht Zärtlichkeit und Leidenschaft waren, dem sie sich unerwartet nahe und vielleicht sogar ein bißchen überlegen fühlte, denn es lag nun an ihr, ihm einen Hauch von wahrem Glück und Liebe zu schenken. Jeder von ihnen lebte in einem Käfig der eigenen Geschichte und Traditionen, doch besaß sie die Möglichkeit, einen Ausbruch zu wagen, während seine Gefangenschaft lebenslänglich war.

»Ich bin zu klein für Euch, Majestät«, bemerkte sie mit vor Nervosität zitternder Stimme.

August sagte kein Wort, ließ lediglich seine Hände auf ihre Schultern sinken. Die Wärme seiner Berührung strömte durch ihren Körper.

»Ich könnte mich auf die Zehenspitzen stellen …«, erwog sie.

»Sei still«, flüsterte er rauh und beugte sich über ihre Lippen, während sich ihr Körper dem seinen entgegendrängte. Mit leiser Verwunderung bemerkte Sophie die unendliche Zärtlichkeit, die von diesem Riesen ausging, und in fast halsbrecherischer Weise verliebte sie sich in ihn.

Kapitel 3

Als der Bildhauer Maximilian Altenberg nach zweijährigem Studienaufenthalt Ende April des Jahres 1717 Paris verließ, befand sich sein ein Jahr älterer Bruder vor den Toren der Stadt Jüterbog bei Potsdam. Nikolaus war – ebenso wie alle anderen Söhne des verstorbenen Grafen Altenberg – ein gutaussehender Mann, gerade dreißig Jahre alt, hochgewachsen mit einem schlanken, vom vielen Reiten und zahllosen Fechtstunden durchtrainierten Körper. Das lockige, dunkelbraune Haar trug er zu einem perfekten Zopf zusammengebunden, den Dreispitz tief in die hohe Denkerstirn gezogen, die alle vier Altenberg-Brüder auf gewisse Weise kennzeichnete. Das leuchtende Rot seiner Uniform paßte gut zu seinem sonnengebräunten Gesicht mit den dunklen Augen. Er entsprach genau jenem Typ eines sächsischen Kavalleriehauptmannes, der von den jungen Mädchen bei Hofe heimlich angehimmelt und von erwachsenen, erfahrenen Frauen schamlos verführt wurde.

An diesem sonnigen 1. Mai kam er seinem Dienst bei einer Verabredung seines Kurfürsts und Königs mit dem König von Preußen nach. Während er in Sichtweite die wartenden Offiziere der preußischen Armee ausmachte, schickte er ein Stoßgebet zum Himmel. Er dankte Gott, daß er auf der sächsischen Seite der Grenze geboren worden war. Es erschien ihm kaum vorstellbar, in einer Armee wie der des für seine Sparsamkeit berühmten preußischen Königs zu dienen. Kein Pomp, kein gepflegt-bequemes Offiziersleben, keine Laster – Friedrich Wilhelm I. sorgte für Zucht und Disziplin, er hatte seinem Volk sogar eine allgemeine Kleiderordnung aufgezwungen. Die unterschiedliche Lebensqualität in Berlin und Dresden, von der viele Reisende berichteten, war nur ein Beweis für die differenzierten Ansichten der jeweiligen Herrscher.

Als dritter Sohn des Grafen von Altenberg geboren, hatte Nikolaus in seiner Berufswahl keine freie Entscheidung gehabt. Obwohl Nikolaus – ebenso wie Maximilian – mehr ein Liebhaber der schönen Künste denn des Militärs war, fühlte er sich recht wohl in seiner Rolle. Schon als Kind auf fast preußische Art und Weise zu Disziplin und Gehorsam erzogen, bedeutete der Alltag bei der Truppe wenig Neues. Da seine Familie seit Generationen zur Hofgesellschaft gehörte, gelang es Nikolaus auch als Offizier, das muntere Treiben am Dresdner Hof zu genießen. Hinzu kam, daß die traditionellen Wurzeln derer von Altenberg seiner Karriere einen Glanz verliehen, den er alleine niemals hätte bewirken können. So war aus ihm der gutaussehende Held geworden, der mit Tapferkeit und Ausdauer bei Wagenrennen und Reitturnieren brillierte und von seinen Soldaten geschätzt und geachtet wurde. Andererseits war er aber auch der kunstsinnige, charmante Liebhaber, der zahlreichen Frauen den Kopf verdrehte und viele schlaflose Nächte bei angenehmer Gesellschaft in den Ehebetten von verheirateten Damen der Hofgesellschaft zubrachte, während deren Männer auf Reisen waren, mit ihren Kumpanen zechten, in den Armen ihrer jeweiligen Mätressen lagen oder dem gerade so beliebten Billardspiel frönten. Nikolaus von Altenberg kam es – wie den meisten Männern seiner Generation – nicht darauf an, ob seine augenblickliche Geliebte verheiratet war oder nicht. Seine Abenteuer waren ja nie von Dauer. Die Rolle des begehrten Junggesellen gefiel ihm, an Heirat dachte er deshalb noch nicht. Seine einzigen Verpflichtungen sollten vorläufig die Armee, bleiben und die Achtung jener Traditionen, die sein Name verlangte.

»Was meinst du, Stachwitz«, wandte er sich an seinen Kameraden, den Leutnant Christoph von Stachwitz, der neben ihm die staubige Landstraße entlangritt, »ob unsere Jungens auch ein bißchen Vergnügen in Preußen haben werden?«

Stachwitz drehte sich im Sattel kurz um und warf über die Schulter einen mitleidsvollen Blick auf die sechshundert hochgewachsenen jungen Unteroffiziere aus verschiedenen sächsischen Reiterregimentern, die von den Offizieren eskortiert wurden.

»Ich fürchte«, Stachwitz seufzte in gespielter Entrüstung, »die Preußen können das Wort ›Vergnügen‹ nicht einmal buchstabieren. Du weißt schon: V wie Vögeln, E wie …«

»Schon gut, schon gut«, unterbrach Nikolaus grinsend. »Bring mich nicht auf falsche Gedanken. Der Weg zurück nach Hause ist noch lang, und die Mädchen in Preußen sollen nicht halb so hübsch und vor allem nicht so zugänglich sein wie unsere Sächsinnen.«

»Hast du’s schon gehört, Altenberg? In ganz Sachsen soll es keine Jungfrau von achtzehn Jahren mehr geben. Vielleicht sollte ich mich doch mal in Berlin-Cölln umsehen.«

»Interessiert mich nicht. Ich ziehe erfahrene Frauen vor. Mein Bruder Maximilian schrieb mir, die Französinnen heiraten im Durchschnitt mit sechsundzwanzig Jahren, die Venezianerinnen mit neunundzwanzig. Ich finde das sehr vernünftig. So hat jede die Möglichkeit, ausgiebig ihre Erfahrungen zu sammeln. Und wenn eine Frau dann verheiratet ist, weiß sie wenigstens, daß sie nichts verpaßt hat.«

Stachwitz seufzte noch einmal. Diesmal allerdings aus vollem Herzen. »Du bist herzlos und wenig romantisch, Altenberg. Wo liegt der Quell deines berühmten Charmes? Ich würde eine Jungfrau vorziehen. Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie wundervoll es ist, ihre Unschuld zu entdecken und gleichzeitig derjenige zu sein, der ihre Lust erwecken hilft?«

»Nein«, gab Nikolaus trocken zurück. »Ich kann mir lediglich vorstellen, daß es für bestimmte Männer reizvoll ist, im Bett sozusagen konkurrenzlos zu sein. Ich nehme es mit jeder Konkurrenz auf. Das erhöht den Reiz des Spiels.«

»Hört, hört!« tönte Stachwitz.

»Schau dir unseren Kurfürst-König an«, fuhr Nikolaus unbeeindruckt von Stachwitz’ offensichtlicher Belustigung so ernsthaft fort, als bespreche er ein schwerwiegendes wissenschaftliches Problem. »Seine Majestät treibt es auch am liebsten mit nicht mehr ganz so jungen Frauen …«

»Und die Dönhoff?« warf Stachwitz ein.

»Stimmt, die war ziemlich jung«, gab Nikolaus zu, »aber was war mit der Rochlitz, der Königsmarck und der Cosel?«

»Schnee von gestern. Diese Affären waren zu einer Zeit, als ich noch in meine Gouvernante verliebt war.«

Nikolaus grinste. »Dann präsentiere ich dir den neuesten Namen: Sophie de Bouvier.«

»Wer ist das?«

»Die neue Mätresse. Es wundert mich, daß du noch nichts von ihr gehört hast. Ganz Dresden spricht seit Wochen von nichts anderem …«

»Ich habe nicht das Glück, bei Hofe aus- und eingehen zu können. Außerdem war ich in den letzten Wochen praktisch ununterbrochen in der Garnison. Wie du weißt, mußte ich mich mit den niederen Aufgaben der Organisation unseres Tauschhandels hier befassen, während ihr hohen Herren das Leben genossen habt. Aber, erzähle, wer ist die neue Favoritin unseres Kurfürst-Königs?«

»Eine Französin sächsischer Abstammung, sagt man. Ich hatte das Vergnügen, die Dame anläßlich eines Violinkonzertes zu sehen. Bedauerlicherweise wurde ich ihr nicht vorgestellt, denn sie ist tatsächlich von außerordentlich sinnlicher Schönheit. Zudem ist sie die Erbin des Grafen Morhoff und hat Geld wie Heu. Auch das mag ein Anreiz für unseren Kurfürst-König sein.«

»Mit dem Geld ist es eine schwierige Sache«, sinnierte Stachwitz. Flüchtig deutete er auf die sechshundert Unteroffiziere, vorwiegend Dragoner, die hinter der Eskorte in gemächlichem Schritt ihrem Ziel entgegenritten. »Jeder dieser Jungens ist dem König von Preußen zwanzig Taler wert. Und als Zugabe erhält August noch hunderteinundfünfzig Stück ostasiatisches Porzellan aus den preußischen Schlössern Oranienburg und Charlottenburg. Friedrich Wilhelm von Preußen zahlt viel Geld für den Besitz der ›Langen Kerls‹, und unser König gibt es für ein paar Scherben wieder aus.«

Die Reiterkolonne hatte den Treffpunkt außerhalb Jüterbogs erreicht, wo die preußischen Abgesandten in ihren blauen Uniformröcken bereits warteten. Die Offiziere saßen hochaufgerichtet auf ihren edlen Pferden aus den berühmten Gestüten Georgenburg und Redefin. Hinter der Eskorte standen mehrere Wagen mit der kostbaren Fracht aus dem Besitz des preußischen Königs. Die Mienen der Offiziere waren so ernst wie die Aufgabe, die sie hier zu erfüllen hatten.

August, dessen größte Leidenschaft nicht die Frauen, sondern die schönen Künste im Allgemeinen, aber das in Mode befindliche chinesische oder ›indianische‹ Porzellan im Besonderen war, hatte seine Agenten beauftragt, in ganz Europa nach Schätzen für die kurfürstlich sächsische und königlich polnische Sammlung zu suchen. Dabei wurde man auch in den preußischen Schlössern fündig. Der sächsische Minister des Inneren und der Finanzen, Christoph Heinrich von Watzdorf, arbeitete den Vorschlag eines ungewöhnlichen, wenn auch lukrativen Tauschgeschäftes aus. Er unterbreitete seine Ideen Augusts oberstem Ratgeber, dem Generalfeldmarschall Jakob Heinrich von Flemming: Dragoner aus Sachsen sollten gegen Porzellan aus Preußen eingetauscht werden. Ein für alle Beteiligten erfreulicher Handel, denn Friedrich Wilhelm von Preußen hegte eine sprichwörtliche Schwäche für die sogenannten ›Langen Kerls‹, die er nicht ausschließlich in eigenen Landen rekrutieren konnte. August dagegen, der sich wegen seines glanzvollen Lebens in ständigen finanziellen Schwierigkeiten befand, würde durch die Zahlung eines Kopfgeldes und der Übernahme des kostbaren Porzellans einen doppelten Gewinn einstreichen. Eine sichere Vereinbarung also.

»Seine Majestät will die Kunstsammlungen in Dresden der Öffentlichkeit zugänglich machen«, bemerkte Nikolaus. »Das Volk soll seine Schätze mit eigenen Augen sehen und bewundern können.«

»Wie ungewöhnlich!« erwiderte Stachwitz. »Wozu soll das gut sein? Daß das gemeine Volk Werte begaffen kann, die es nicht versteht, bringt ihm kaum mehr Brot.«

»Mein Bruder Maximilian behauptet, daß dieses für einen Künstler ein großes Problem sei. Ein Mann, der Großes geschaffen hat, sieht sein Werk vielleicht niemals wieder, nachdem er es seinem Auftraggeber ausgehändigt hat. Wer nicht gerade für die katholische Kirche arbeitet und Altarbilder herstellt, verliert sein Werk im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen. In einer öffentlichen Kunstsammlung kann er es zumindest immer wieder anschauen.«

»Und was hat er dann davon?«