Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

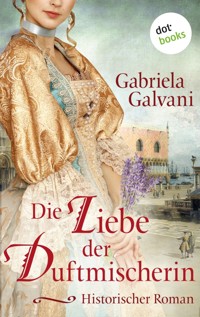

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine betörende Reise der Sinne: Der historische Roman "Die Liebe der Duftmischerin" von Gabriela Galvani jetzt als eBook bei dotbooks. Italien im 16. Jahrhundert: Vittoria Cortese wächst behütet im Kloster von Ferrara auf und entdeckt dort ihre Begabung für die Herstellung sinnlicher Düfte. Doch dann erhält sie Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Vaters. Die Umstände sind mysteriös und Vittorias Erbe ist angeblich verloren. Um Licht ins Dunkel zu bringen, macht sich Vittoria auf die abenteuerliche Reise nach Genua – und stößt dabei auf ein Netz aus Rachsucht und Intrigen, das bald auch ihr eigenes Leben bedroht. Halt gibt ihr der ebenso undurchschaubare wie anziehende Alessandro. Doch auch er verbirgt ein folgenschweres Geheimnis … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Liebe der Duftmischerin" von Gabriela Galvani. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 649

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch:

Italien im 16. Jahrhundert: Vittoria Cortese wächst behütet im Kloster von Ferrara auf und entdeckt dort ihre Begabung für die Herstellung sinnlicher Düfte. Doch dann erhält sie Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Vaters. Die Umstände sind mysteriös und Vittorias Erbe ist angeblich verloren. Um Licht ins Dunkel zu bringen, macht sich Vittoria auf die abenteuerliche Reise nach Genua – und stößt dabei auf ein Netz aus Rachsucht und Intrigen, das bald auch ihr eigenes Leben bedroht. Halt gibt ihr der ebenso undurchschaubare wie anziehende Alessandro. Doch auch er verbirgt ein folgenschweres Geheimnis …

Über die Autorin:

Hinter dem Pseudonym Gabriela Galvani verbirgt sich die Bestsellerautorin Micaela Jary. Sie wurde in Hamburg geboren und wuchs in der Schweiz und in München auf. Nach ihrem Studium arbeitete sie lange als Journalistin für diverse Printmedien, bevor sie sich ganz der Schriftstellerei widmete. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris pendelt sie heute als freie Autorin zwischen Berlin, München und dem Landkreis Rostock.

Bei dotbooks erscheint auch ihr historischer Roman »Die Seidenhändlerin«.

Micaela Jary veröffentlichte bei dotbooks außerdem den Roman »Die Tote im weißen Kleid«.

Die Autorin im Internet:

www.gabrielagalvani.de

www.micaelajary.de

***

Originalausgabe März 2018

Copyright © der Originalausgabe 2018 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Everett-Art, Fotoatelie

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-96148-218-4

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Liebe der Duftmischerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Gabriela Galvani

Die Liebe der Duftmischerin

Historischer Roman

dotbooks.

Prolog

Seine Hand zitterte, als er den Brief an Vittoria Cortese zu schreiben begann. Es war nicht etwa Schlaflosigkeit oder die Tragik der Ereignisse, die ihn umtrieben, sondern freudige Erregung. Er hätte sich natürlich einen anderen Zeitpunkt zum Verfassen dieses Schreibens aussuchen können, denn es drängte ihn niemand, doch die Stunde erschien ihm günstig. Dabei war es mitten in der Nacht, und die einzige Kerze auf dem Tisch spendete kaum genug Licht, aber das störte ihn nicht. Schließlich zog er die spärliche Beleuchtung auch vor, wenn er sich zu einem Schachspiel setzte – und diese Sache war letztlich nichts anderes, nur dass die Figuren Menschen gewesen waren. Der König war matt, sogar tot. Er, Gustavo Calvi, hatte gewonnen. Diesen Triumph wollte er so schnell wie möglich in Worte fassen. Erst wenn er ihn mit eigener Hand schwarz auf weiß niedergeschrieben hatte, wäre sein Sieg vollendet.

Der Kurier hatte die Nachricht überbracht, als Rechtsanwalt Calvi mit seiner Kurtisane bei Tisch gesessen hatte. Calvi hatte die Botschaft erwartet. Seit Tagen unterbrach er die Arbeit und horchte auf, wenn er die knirschenden Angeln des Portals vernahm. Bisher hatte er vergeblich auf den Kurier aus dem Norden gehofft, und es erschien ihm wie eine glückliche Fügung, dass sein Majordomus ihm das Schreiben auf einem silbernen Tablett ausgerechnet während des Abendessens mit Barbara serviert hatte. Eine bessere Gelegenheit, den Tod Carlo Corteses zu feiern, konnte er sich nicht vorstellen.

Sie hatte ihn während der Vorspeise mit der Rezitation eines selbstverfassten Gedichts unterhalten, und Gustavo Calvi erfreute sich an Barbaras Geist, der mit den Jahren zunahm, während ihre Schönheit langsam verblasste. Er wusste nicht genau, welchen Geburtstag sie in diesem Jahr feierte, aber das war letztlich gleichgültig, denn was zählte war, dass es nur einen Menschen auf der Welt gab, der ihm gewachsen war – und das war Barbara Fortunati. Eine gewisse Seelenverwandtschaft verband sie – auch sie besaß ein Herz aus Stein. Oder aus Eisen, fuhr es ihm durch den Kopf, und er kicherte leise, weil Barbara gelegentlich durchaus in der Lage war, dieses Eisenherz in ein Goldstück zu verwandeln. Wie ein Alchemist, der sich als Goldmacher verdingte. Wie Carlo Cortese, der bis zuletzt gehofft hatte, einen Haufen Schulden in einen Berg aus Gold zu verwandeln.

»Was gibt es für Neuigkeiten?«, fragte Barbara mit ihrer leicht rauchigen Stimme, nachdem er die Depesche gelesen hatte, die ihm auf einem silbernen Tablett überbracht worden war. Wie stets schien sie nicht wirklich interessiert an dem, was er oder überhaupt andere Menschen taten. Wenn sich die Welt nicht ausschließlich um ihre Person drehte, klang sie immer ein wenig gelangweilt. Dass sie sich überhaupt nach dem Schreiben erkundigte, war die Höflichkeit einer Frau, die sich ihr Entgegenkommen bezahlen ließ.

»Carlo Cortese ist tot.«

Die Mitteilung riss Barbara aus ihrer egozentrischen Lethargie. Sie richtete sich auf, so dass sie kerzengerade auf dem hochlehnigen Stuhl mit dem kostbaren Schnitzwerk im Rücken saß, und starrte ihren Freier fassungslos an. »Carlo Cortese ist tot?«

»Ja.« Er faltete den Brief zusammen und blickte auf. Ihre Blicke begegneten sich. »Er ist tot, Barbara«, sagte er noch einmal, jetzt jedoch weniger sachlich, sondern sanft. »Es ist vorbei. Du brauchst ihn nicht mehr zu fürchten.«

»Ich habe ihn nie …«, hob sie an, brach dann aber ab. Ihre Finger spielten nervös mit den Seidenbändern, die von der Rüscheneinfassung des Dekolletés in ihren Schoß hingen. »Wie ist er gestorben?«

»Ein Unfall in den Alpen. Er befand sich auf einer Reise nach Augsburg.«

»Das liegt in den deutschen Landen. Was wollte er dort?«

»Dieser Narr wollte sich Geld bei Anton Fugger leihen. Als wäre er beim Bankier des Kaisers noch kreditwürdig gewesen … pah!« Gustavo Calvi spie auf den Boden. »Der Sturz von einer Passstraße auf dem Weg dorthin ist das Beste, was ihm passieren konnte. Ich wette, Fugger hätte ihn nicht einmal empfangen.«

»Die Bekanntschaft mit Kaiser Karl hätte Carlo die Tür geöffnet«, widersprach Barbara, und Bewunderung für den Mut des Kaufmanns Cortese schwang in ihrer Stimme. »Ein Kreuzzug verbindet, nehme ich an. Die Tatsache, dass er sich damals dem Kaiser und Admiral Doria angeschlossen hat, um gegen die Türken in Nordafrika zu kämpfen, hätte sich sicher ausgezahlt.«

»Möglich, aber Fugger hätte ihn ziemlich rasch vor die Tür gesetzt. Cortese war bankrott, und ich kenne keinen Wucherer in Genua, der es noch gewagt hätte, ihm auch nur einen Dukaten anzuvertrauen. Es ist jedoch typisch für seinen Größenwahn, dass er sich ausgerechnet dem reichsten Mann Europas andient, als wären sie vom gleichen Stand.«

Es war ungewöhnlich, dass die Kurtisane erneut zu Widerworten ansetzte, und Calvi zog verächtlich die Augenbrauen hoch, als sie meinte: »Ich habe von den Fuggern reden hören, und in gewisser Weise war Carlo diesen Leuten nicht unähnlich. Er wollte hoch hinaus und ein Imperium aufbauen, nicht als Bankier, aber als Händler. Du weißt besser als ich, wie gut er in Geschäftlichem war. Kein Mann in Genua kann sich wirklich erklären, warum er so plötzlich ruiniert gewesen sein soll …«

»Schweig! Ich schätze es nicht, wenn du von deinen anderen Kunden sprichst!«

»Ach? Bisher hatte ich den Eindruck, dass du es magst, wenn ich Geheimnisse ausplaudere, die mir andere ins Ohr flüstern. Warst du neulich nicht ganz versessen darauf, was dieser Kaufmann aus Gent für Neuigkeiten aus den Spanischen Niederlanden brachte?«

Für den Bruchteil einer Sekunde war Calvi irritiert. Ihre Impertinenz brachte ihn aus der Fassung. Eine rasche Zurechtweisung lag ihm auf der Zunge, doch er schluckte die rüden Worte hinunter. Barbara zu verärgern war schlimmer, als eine Weile lang über Carlo Cortese zu debattieren. Er brauchte sie, um den Tod des verhassten Mannes zu feiern. Denn nur die Kurtisane konnte sein Verlangen befriedigen.

Barbara ließ selbst die abartigsten Spielarten der Leidenschaft zu, weil sie wusste, dass diese eine Konsequenz seines Lebens waren. Wenn er sie wütend machte, würde sie gehen – wahrscheinlich zu einem anderen Mann, der mehr zahlte als er.

Plötzlich wurde ihm klar, dass diese Furcht nun ein Ende hatte. Er war reich und durfte es endlich zeigen. Ab jetzt gehörte ihm alles, was Carlo Cortese einst sein Eigen genannt hatte. Er würde Barbara alles bieten können, was sie wollte, und dann würde sie nur noch für ihn und keinen anderen Herrn mehr da sein. Calvi öffnete den Mund, um ihr das Geschenk anzubieten, das er ihr zu machen gedachte, doch sie sprach zuerst: »Gut, reden wir nicht mehr darüber. Berichte mir stattdessen, was aus der Tochter werden soll. Wie steht es um Vittoria?«

Er zuckte mit den Achseln. »Was soll schon mit ihr sein? Sie lebt seit Jahren in einem Kloster bei Ferrara. Dort wird sie vermutlich bleiben, und meiner Meinung nach ist sie da auch am besten aufgehoben.«

»Wie alt ist sie? 19, nicht wahr?« Sie wartete seine Antwort nicht ab, sondern fuhr fort: »Ist sie noch Novizin oder bereits eine ordentliche Schwester? Ehrlich gesagt, ich kann mir Elenas Tochter nicht als Nonne vorstellen.«

»Das ist doch gleichgültig. Hauptsache, sie bleibt dort, wo sie ist. Ferrara ist weit genug von Genua entfernt, um Vittoria Cortese niemals wiedersehen zu müssen. Im Übrigen hörte ich, dass sie irgendetwas mit Schönheitsmitteln tut. Sie panscht in diesem Kloster Duftwässer zusammen oder etwas in der Art. Das ist gut. So hat sie sich daran gewöhnen können, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.«

Barbara ließ die Seidenbänder los, mit denen sie die ganze Zeit über gespielt hatte, und beugte sich vor. »Und wenn sie hier trotzdem eines Tages auftaucht und Fragen stellt?«

»Zerbrich dir darüber nicht deinen schönen Kopf.« Calvi gestattete sich eine deutliche Handbewegung. »Vittoria Cortese wird nicht nach Genua kommen. Wie sollte sie? Ganz auf sich allein gestellt und ohne Geld wird eine Reise kaum möglich sein. Außerdem werde ich dafür Sorge tragen, dass diese Situation nicht eintritt. Vertrau mir!«

Doch genau das tat Barbara offenbar nicht, denn ihre nächsten Worte trafen ihn mit der Wucht eines Peitschenschlags: »Manche sagen, Carlo habe den Stein der Weisen besessen.«

»Geschwätz. Das ist nichts als alberner Klatsch.«

»Es ist durchaus glaubwürdig, dass er in Tunis in den Besitz des Steins geriet. Seit seiner Rückkehr hat er sich seltsam verhalten. Er befasste sich mit der Alchemie und traf sich angeblich mit Geheimbündlern. Mich wundert, dass du nichts davon gehört haben willst. Die Spatzen pfiffen von den Dächern, dass Carlo Cortese El Iksir bei sich trug. Er soll ein wahrer Adept gewesen sein, und das hätte ihm unschätzbaren Reichtum eingebracht.«

Obwohl Calvi den Eindruck erweckte, als wäre ihr Bericht blanker Unsinn, musste er ihr insgeheim Recht geben. Im vorigen Winter war ihm bald nach Corteses Rückkehr aus Tunis zugetragen worden, dass sich der bereits in Zahlungsschwierigkeiten befindliche Kaufmann mit seinem neuen Besitz brüstete. Schließlich hatte er ihn aufgesucht und aus Corteses eigenem Mund vernommen, wie er in Nordafrika einem Araber begegnet sei, der ihm den sagenumwobenen Stein anvertraut habe. Calvi tat die Geschichte anfangs als Geschwätz eines Mannes ab, der nicht glauben wollte, dass er ruiniert war. Doch die Gerüchte verstummten nicht, obwohl niemand die Kostbarkeit jemals zu Gesicht bekam. Obwohl Calvi keinen Mann kannte, der bei einer Transmutation anwesend gewesen war, herrschte bei ihm – wie bei vielen anderen – die Überzeugung vor, dass man mit diesem legendären Mittel jedes Metall in reinstes Gold verwandeln konnte. Eine Möglichkeit, die Corteses Kreditwürdigkeit in ein neues Licht stellte.

Calvi klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Depesche, die zusammengefaltet neben seinem Teller lag. »Das ist nichts als Gerede. Der Schweizer Landvogt, von dem dieser Brief stammt, behauptet, man habe nichts von Bedeutung bei der Leiche gefunden. Wahrscheinlich war Carlo Cortese nur ein Hochstapler und hat den Stein in Wirklichkeit niemals besessen.«

»Das glaube ich nicht. Und, sei ehrlich, du glaubst es auch nicht. Entweder wusste der Schweizer nicht, wonach er zu suchen hatte, oder er hat den Schatz erkannt und an sich genommen …« Als sie die Bestürzung in Calvis Miene bemerkte, glitt ein feines Lächeln über ihre Züge. »Nun hast du dich verraten, mein Bester. Du glaubst sehr wohl an Carlos Besitz. Wo ist er also?«

»Keine Ahnung. Und ich will das auch nicht wissen. Du irrst. Es interessiert mich nicht. Carlo Corteses letzte Habe war so armselig wie sein ganzes Leben, und das …«

»Sprich nicht so abfällig von einem Toten! Lass uns lieber ein Gebet für ihn sprechen.«

»Seit wann denkst du so christlich? Gehört der Bischof neuerdings auch zu deinen Kunden?«

Barbara lehnte sich zurück und senkte kokett die Lider. Ihr Schweigen war Antwort genug.

»Du wirst nicht mehr zu ihm gehen. Und zu all den anderen auch nicht. Du gehörst zu mir …«

»Ach, Gustavo, das hatten wir doch schon«, seufzte sie entnervt. »Solange du mir kein Haus kaufen kannst, bin ich auf die Freundlichkeit anderer nobler Herren angewiesen. Ich brauche ein weiches Kissen, um mein Haupt niederzulegen.«

»Eben.« Calvis Augen waren undurchdringlich, und seine Stimme klang so sachlich, als referiere er als Anwalt vor Gericht. »Du hast ab sofort ein eigenes Haus. Der Palazzo Cortese gehört dir.«

Die Überraschung war ihm gelungen. Sie schnappte nach Luft. »Das kann nicht sein … Was soll ich in Carlos und Elenas Haus? Dort werde ich Albträume bekommen!«

»Du kannst mit dem Palazzo Cortese anstellen, was immer du möchtest. Verkaufe ihn oder reiß die Mauern ein, um ein neues Heim nach deinen eigenen Vorstellungen zu bauen. Es ist ab sofort dein Haus.«

Barbara senkte nachdenklich den Blick. Sie war nur ein einziges Mal vor langer Zeit in dem Gebäude gewesen, das Carlo für seine Frau errichtet hatte, aber es schien ihr, als sei es gestern gewesen, denn sie erinnerte sich an jedes Detail. Natürlich hatte Cortese sein neues Haus in jener Gegend erbauen lassen, die zur ersten Adresse Genuas wurde: Die Strade Nuove befanden sich abseits der Altstadt und zogen sich die Felsen hinauf, so dass die Häuser über wunderschöne hängende Gärten mit Treppenanlagen, Arkaden und Terrassen verfügten; alles war hell und großzügig. Carlo Cortese hatte an nichts gespart, um sich und seiner Familie ein Refugium zu schaffen, und Barbara konnte sich gut vorstellen, wie Elena Grimaldi die damals schon prachtvolle Einrichtung im Laufe der Jahre vervollkommnet hatte. Selbst wenn der Haushalt nach ihrem Tod ein wenig heruntergewirtschaftet sein mochte, war der Palazzo Cortese sicher nach wie vor eine Perle.

»Nun ja, irgendwer muss schließlich dort einziehen – warum also nicht ich?«, überlegte Barbara laut und fügte, um ihrem Liebhaber eine Freude zu machen, hinzu: »Vielleicht finde ich ja auch in einem versteckten Winkel den Stein der Weisen. Was für ein herrliches Spiel. Wir könnten uns gemeinsam auf die Suche machen, mein lieber Gustavo.«

Er war dankbar, dass sie sich so rasch überzeugen ließ. Mehr noch. Ein sehr seltenes Glücksgefühl bemächtigter sich seiner. Barbara hatte recht: Er war bereits am Ziel seiner Wünsche, aber vielleicht erlaubte ihm das Schicksal noch ein Sahnehäubchen. Kaum auszudenken, welche Macht er in Händen halten könnte, wenn er den Stein tatsächlich in Carlo Corteses altem Haus fände. Es war zwar ein Jammer, den von Elena angelegten Garten umzugraben, aber jeder Versuch war billig, um in den Besitz der Kostbarkeit zu gelangen; also würde er auch vor weiterer Zerstörung nicht zurückschrecken.

Barbaras Gedanken waren inzwischen zurück zu Vittoria Cortese gewandert. »Kannst du dir vorstellen, dass Carlo den Stein seiner Tochter anvertraut haben könnte? Ich meine, da er ihn anscheinend nicht bei sich trug, und falls wir ihn nicht finden … Es wäre doch immerhin möglich, dass er El Iksir bei seiner Tochter aufbewahrte.«

»In einer Klosterzelle?« Calvi lachte auf, doch sein Lachen klang bitter. »Niemals. Das glaube ich nicht. Selbst Carlo Cortese hätte einen heidnischen Schatz nicht ausgerechnet bei einem Orden hinterlegt. Außerdem wäre er auch als Vater nicht so verblendet gewesen, um zu übersehen, dass junge Frauen keinen Sinn für Geheimnisse haben. Sie schnattern mit ihresgleichen wie Gänse. Vittoria Cortese müsste schon eine bemerkenswerte Person sein, wenn sie mit einer solchen Kostbarkeit vertrauensvoll umgehen könnte.«

Sie ist Elenas Tochter, fuhr es Barbara durch den Kopf, aber sie schluckte die Worte hinunter, weil sie wusste, dass sie damit die Stimmung verderben würde. Seine Großzügigkeit durfte sie Calvi nicht danken, indem sie ihn verärgerte. Im Gegenteil. In den Besitz eines eigenen Hauses gelangt zu sein, war mehr, als sie je von ihm erwartet, ja, zu träumen gewagt hätte. Was spielte es schon für eine Rolle, dass es sich dabei ausgerechnet um den Palazzo Cortese handelte? Sie konnte sich kein eleganteres Anwesen und keine vornehmere Adresse wünschen, auch wenn sie sich insgeheim vor den Albträumen fürchtete, die ihre Nächte in Elenas Schlafzimmer begleiten würden.

Die Kerze auf dem Schreibtisch flackerte in einem Luftzug, und Calvi hob den Kopf von dem Briefbogen, auf den er gerade die ersten Worte geschrieben hatte: »Sehr geehrte Signorina Cortese …«

Die Tür war verschlossen, niemand war unerlaubt eingetreten. Eigentlich war das auch nicht anders zu erwarten gewesen, denn seine Diener hielten sich gewöhnlich an seine Gebote. Sie wussten, dass er sie auspeitschen ließ, wenn sie sich ihm widersetzten. Und Barbara kam niemals von sich aus zu ihm, sie erschien nur, wenn er nach ihr rief. Im Moment schlief sie wahrscheinlich tief und fest in seinem Bett.

Sie musste erschöpft sein, denn sie hatte sich zuvor besonders hingebungsvoll gezeigt. Für sein Geschenk hatte sie sich mit einer erregenden Tracht Prügel bedankt, die ihr körperlich vielleicht mehr zugesetzt hatte als ihm, denn jeder der schwungvoll ausgeführten Peitschenhiebe kostete Kraft. Doch er verlangte von ihr, dass sie den versilberten Griff fest umklammert hielt, um ihn – so hart es ging – mit den geflochtenen Tauen am Ende des ledernen Schafts zu züchtigen. Üblicherweise wurde die sogenannte Neunschwänzige Katze zum Auspeitschen von aufmüpfigen Seeleuten verwendet – für avvocato Calvi hingegen war sie der Inbegriff der Befriedigung.

Flagellation gehörte zu Barbaras bevorzugten Anwendungen, und der Lustschmerz war diesmal besser als je zuvor gewesen. Was machte es schon, dass ein wenig Blut geflossen war? Ein alter Kapitän hatte Calvi einmal die Ingredienzien einer Salbe verraten, die auf entzündlichen Wunden aufgetragen Wunder wirkte; seither stellte Barbara die Paste aus Bienenwachs, Basilikum, Schiffspech und Olivenöl für ihn her und behandelte ihn damit. Während sie ihn eincremte, zitierte sie Verse von Juvenal, und es hatte Calvi erregt, sich vorzustellen, dass er ein römischer Sklave sei, der von seiner Herrin gefesselt und ausgepeitscht wurde. Als sie sich auf ihn gesetzt hatte, war er sofort gekommen. Was für eine Erleichterung! Eigentlich sollte er Carlo Cortese dankbar sein, denn dessen Tod hatte die unglückselige Leidensphase beendet, in der er ohne den letzten und wichtigsten Ausdruck seiner Männlichkeit hatte leben müssen. Wenn er es recht bedachte, hatte er seinen Samen seit Elenas Tod nicht mehr in den Schoß einer Frau versenken können …

Der Gedanke daran ließ ihn zusammenfahren. Er erschauerte.

Ängstlich blickte er zum Fenster. Doch das war ebenso fest verschlossen wie die Tür, und nichts deutete darauf hin, dass ein Sturm aufgezogen sein könnte, der die Baufälligkeit der Fugen unter Beweis stellte. Trotzdem spürte er den kühlen Wind inzwischen sogar auf der bloßen Haut. Er strich sich über den rechten Arm, und der Federkiel, mit dem er den Brief an Vittoria Cortese zu schreiben begonnen hatte, glitt ihm unwillkürlich aus der Hand.

Er ahnte, was kommen würde – und diese Begegnung fürchtete er mehr als der Teufel das Weihwasser.

Da tauchte Elenas Gestalt mitten in seinem Arbeitszimmer auf, schemenhaft bei der spärlichen Beleuchtung, aber dennoch gut erkennbar als die Person, die sein Schicksal war. Sie verfolgte ihn.

Es war nicht das erste Mal, dass sie so vor ihm stand. Und es würde auch nicht das letzte Mal sein, dessen war er sich jetzt bewusst. Das Blut gefror ihm angesichts dieser Aussicht in den Adern. Es würde also niemals aufhören, obwohl er sich ihretwegen regelmäßig geißeln und vielleicht eines Tages von einer Frau totschlagen ließ – sei es Barbara oder eine andere.

Er hätte wegsehen, sich mit etwas anderem beschäftigen können, doch wie stets starrte er Elena wie hypnotisiert an. Sie war so schön. Er konnte den Blick nicht abwenden. Ihr blasses Gesicht war weich und wie von der Hand eines bedeutenden Künstlers gemalt, ebenso die großen, smaragdgrünen Augen und der herzförmige Mund. Ihr Aussehen war perfekt, und ihre Haltung strahlte den Liebreiz und den Charme, die Klugheit und die stille Würde einer großen Persönlichkeit aus. Niemals in seinem Leben war ihm eine Frau begegnet, die es mit ihr aufnehmen konnte. Elena Grimaldi war eine Lichtgestalt.

»Nun hast du dein Ziel erreicht.« Ihre Stimme bebte vor Zorn, und ihr einst so melodischer Klang war schneidend. »Du hast Carlo ermordet!«

»Ich habe ihn nicht getötet«, flüsterte er. Seine Kehle fühlte sich trocken an, seine Zunge schien pelzig. Nervös benetzte er die Lippen mit Speichel.

»Du weißt, dass ich die Wahrheit kenne. Sollte sein Tod wie ein Selbstmord aussehen? Wie ein Unfall gar? Mich kannst du nicht täuschen. Es war Mord. Dafür wirst du in der Hölle schmoren.«

Calvi hatte keine Angst vor dem Hades, wohl aber vor den Begegnungen mit Elena. Seit Jahren begleiteten ihn ihre Klagen – jetzt war es diese Anschuldigung, die ihn um den Verstand zu bringen drohte. Sie würde ihn damit bis zu seinem letzten Tag verfolgen. Ein unkontrollierbares Zittern durchlief seinen Körper. War denn alles vergebens gewesen?

»Was soll ich tun?«, schrie er das geisterhafte Gesicht der schönen Frau an. »Was um Gottes willen verlangst du von mir?«

Als wenn er je getan hätte, worum sie ihn gebeten hatte …

Wohl deshalb gab sie ihm keine Antwort. Ebenso plötzlich, wie er eingedrungen war, erlosch der Sonnenstrahl, den Elena in Calvis Arbeitszimmer getragen hatte. Dunkelheit senkte sich über den Raum.

Sie war fort, aber sie würde wiederkommen. Calvi hatte damals, als sie starb, gehofft, dass er von ihr befreit wäre – und sich geirrt. Nun war Carlo Cortese tot, und er war überzeugt davon gewesen, Elena niemals wiedersehen zu müssen, wenn auch diese Verbindung abgebrochen war. Dies erwies sich als fataler Irrtum.

Die Flamme in der zu einem Stumpf heruntergebrannten Kerze flackerte nicht mehr. In seinem Arbeitszimmer war es ruhig und behaglich. Vor ihm standen die Schreibutensilien und daneben ein wertvolles venezianisches Glas, in das er zuvor aus einer Karaffe vier Fingerbreit von dem köstlichen Wein aus dem Piemont gegossen hatte. Alles war wie vor dem Auftauchen der Frau. Und doch war nichts mehr wie zuvor.

Er spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Seine Phantasie hatte ihm wieder einmal einen Streich gespielt.

Elena war tot und begraben, ihr Anblick nichts als ein Traum, ihre Worte waren keine Anschuldigung, sondern das Produkt eines übermüdeten Geistes.

Doch was ihm sein wiedererwachter Verstand sagte, wollte sein Körper nicht so recht glauben. Seine Hand zitterte unkontrolliert, der Gaumen schmeckte bitter; sein Herz raste und stolperte, er hatte sogar das Gefühl, der Schlag würde zwischendurch aussetzen, ganz kurz nur, aber lang genug, um ihn noch mehr in Panik zu versetzen.

Die Hochstimmung, die ihn erfasst hatte, seit er von Carlo Corteses tödlichem Unfall gehört hatte, war verflogen. Auch die erfüllende Lust, die Barbara ihm bereitet hatte, wirkte nicht mehr nach. Nur ungern gestand sich Calvi ein, dass er einen Fehler begangen hatte. Er hatte seinen Frieden in Barbaras Armen gefunden, und statt neben ihr zu schlafen, war er wieder aufgestanden, um seinen Triumph vollends auszukosten. Er war übermütig geworden.

Elena hatte ihm mit der ewigen Verdammnis gedroht, doch bevor er seine persönliche Apokalypse erleben würde, wollte er sich von allem befreien, was mit ihr in Zusammenhang stand. Vittoria Cortese war das letzte lebende Bindeglied zu ihr – und sie durfte keine Gnade erfahren. Es spielte keine Rolle, dass sie unschuldig war, denn in ihr floss Elenas und Carlos Blut.

Erster Teil

Kapitel 1

Ferrara, April 1538

Obwohl der Raum über eine hohe, kuppelartige Decke verfügte, füllte er sich rasch mit ätzendem Rauch. Schuld daran war das Holzfeuer. Kohle zu verbrennen wäre angenehmer, aber teurer gewesen, und Vittoria Cortese war als Tochter eines Kaufmanns dazu erzogen worden, ihre Mittel sinnvoll und sparsam einzusetzen. Außerdem lebte sie im Kloster Santa Maria Novella unter der Obhut von Dominikanerinnen, für die Armut zu den wichtigsten Regeln gehörte. So verströmte der Ofen eine große Hitze, und die Wasserwannen und feuchten Tücher, die sie zur Kühlung der Destillationsapparate benötigte, verwandelten das Labor in ein Dampfbad.

Dabei konnte sie froh sein, dass der altmodische Galeerenofen im Freien aufgestellt worden war und nicht hier, denn dann wäre die Zimmertemperatur unerträglich.

An dem großen Herd draußen produzierten die Nonnen die Duftwässer für die Herzogsfamilie von Ferrara, Modena und Reggio, während Vittoria in ihrem eigenen Reich experimentieren durfte. Die Herstellung neuer Kreationen war eine Notwendigkeit, denn die Manufakturen für Toilettenartikel schossen zurzeit wie Pilze aus dem Boden und die Priorin von Santa Maria Novella wollte ihre Position in Ferrara unbedingt bewahren. Immerhin weilten seit der Hochzeit des Herzogs Ercole II. d’Este und der Königstochter Rénée de France noble Herrschaften aus Frankreich in der Stadt, die ein großes Interesse an den italienischen Schönheitsmitteln zeigten. Die weitgereisten Kunden verlangten nach hochwertigen Parfüms, Tinkturen und Salben. In Anbetracht der wachsenden Konkurrenz war es für die Frauen des am Rande von Ferrara gelegenen Klosters daher ein Glücksfall, dass sie ausgerechnet eine Alchemistin wie Vittoria Cortese unter ihrem Dach beherbergten. Eine junge Frau, die sich für nichts anderes zu interessieren schien als für ihre gottgefällige Begabung – und die Fürsorge und Zuneigung ihres Vaters.

Die erträgliche Wärme und die Abgeschiedenheit ermöglichten es ihr, im Labor in tiefster Konzentration zu arbeiten. Zwar liefen ihr Schweißperlen in die Augen und drangen ihr in die Kleidung, aber das störte sie nicht. Selbst das Hämmern ihres Herzens ignorierte sie, dabei verstärkte es ihre Atemnot. Vittorias Denken, Fühlen und Handeln kreiste um die beiden Flüssigkeiten, die in den durch zwei Ablaufrohre verbundenen Retorten erwärmt wurden und sich zu einem gemeinsamen Stoff verbinden sollten. Die gläserne Konstruktion erinnerte mit ein wenig Phantasie an die Form eines Herzens, und Vittoria war überzeugt, dass ihre Mutter den Prozess des Verschmelzens deshalb in ihrem Tagebuch Hochzeit genannt hatte.

Nachdem ihr Vater selbst Interesse an der Wissenschaft entwickelt hatte, war es nicht sonderlich schwierig gewesen, ihn davon zu überzeugen, ihre auf Elenas Ideen basierende Erfindung umzusetzen und eine detailgetreue Konstruktion bei einem venezianischen Glasbläser anfertigen zu lassen. Sie erinnerte sich nicht, wie lange sie für die exakte Zeichnung der durch zwei Rohre verbundenen Kolbenflaschen benötigt hatte. Wahrscheinlich waren es Monate gewesen. Die Zeit war für ihr Leben im Kloster nicht von Bedeutung. Jedenfalls schien sie seit Elenas Tod vor vier Jahren stillzustehen. Die Nonnen hatten versucht, sie Geduld zu lehren, doch ihr eigentlicher Meister war die Alchemie geworden, denn wer sich dieser Wissenschaft verschrieb, musste warten können.

Die Retorten wurden in einem Sandbad erhitzt, weil das schonender war als über offenem Feuer. Vittoria musste die Wärmezufuhr regelmäßig kontrollieren, eine Überhitzung würde den Versuch ruinieren. Sie hätte sich dafür einen kleineren Ofen gewünscht, der zudem noch preiswerter zu beheizen wäre, aber in diesem Laboratorium gab es nun einmal nur den altmodischen Herd, der nicht einmal einen anständigen Rauchfang besaß.

Durch das grüne Glas der Kolbenflaschen und der Verbindungsrohre beobachtete sie angespannt, wie sich einerseits das Öl der im Wasser erhitzten Blätter eines Zitrusbäumchens löste und mit dem Dampf nach oben stieg, während in der zweiten Retorte dieselbe Destillation mit Rosenblättern stattfand. Es schienen Ewigkeiten zu vergehen, bis sich auf jeder Seite schwere Tropfen bildeten, die zu einer einzigen Flüssigkeit verschmelzen sollten.

Vittoria war sich sicher, dass ihre Mutter diesen Prozess niemals selbst erlebt hatte. Ihre Tagebucheintragungen waren im Wesentlichen ein Produkt ihrer Phantasie gewesen, eine logische Folge der in ihrer Jugend bekannten Destillationsverfahren. Außerdem war ihre Leidenschaft die Botanik gewesen und nicht die Alchemie. So hatte sie verschiedene Düfte komponiert, aber niemals ein eigenes Öl hergestellt, da sich ihre Versuche auf getrocknete Blüten beschränkt hatten. Dennoch hatte Vittoria aus den Aufzeichnungen einen Plan erarbeiten können, den sie ihrem Vater bei einem der seltenen Besuche in Genua unterbreitete. Er hatte versprochen, die Skizze einem Glasbläser zu zeigen und ihre Erfindung für ein Venezianisches Patent anzumelden. Zwar hatte sie seitdem nur noch einen Brief von ihm erhalten, aber Carlo Cortese war ein vielbeschäftigter Kaufmann, und als väterlicher Liebesbeweis reichte die Doppelretorte, die vor einigen Wochen ins Kloster geliefert worden war.

Vittoria bemerkte nicht, wie die rundliche Schwester Angelina vorsichtig die Tür zum Labor öffnete. Die alte Nonne blieb einen Moment still stehen, um sie zu beobachten.

Wie bei anderen Gelegenheiten zuvor fragte sie sich, ob sich die junge Frau jemals ihrer Schönheit bewusst sein würde. Vittoria hatte niemals Anzeichen von Eitelkeit und Hoffart gezeigt. Dabei besaß sie eine fast vollkommene Erscheinung. Selbst verschwitzt wirkte sie anziehend und ausnehmend hübsch. Die meisten Weibspersonen saßen stundenlang in der Sonne oder benutzten Bleiweiß, um Vittorias goldblonde Haarfarbe zu erhalten. Andere Frauen hätten ohne Wehklagen jedes Gelübde abgelegt, wenn sie der Herr mit diesem fein geschnittenen, zarten Gesicht und den tiefgründigen, dunkelblauen Augen ausgestattet hätte, die bei einer bestimmten Beleuchtung grünlich schimmerten. Vittoria war groß gewachsen, schlank und besaß von der manchmal schweren Arbeit im Labor die Figur einer antiken Athletin. Der einzige Minuspunkt waren ihre Brüste, sie waren von einer runden Fülle, die als unschicklich betrachtet wurde und kaum je von einem Kleid bedeckt werden konnte. Es war ein Glück, fand die alte Nonne, dass Vittoria in der Abgeschiedenheit dieses Klosters lebte und keinen Gefallen daran fand, mit diesem Irrtum der Natur die Männer um den Verstand zu bringen.

Dabei hatte Angelina selbst mehr als einmal zur Beichte gehen müssen, weil sie in der Vergangenheit wegen Vittoria schuldig geworden war. Ihre Gefühle hatten jedoch nichts mit Begehren zu tun. Angelinas Sünde war die egoistische Liebe einer Mutter. Sie hatte ihr Gelöbnis und die Ehelosigkeit bereut und sich sehnsüchtig eine Tochter gewünscht. Als sei es gestern gewesen, entsann sie sich an den Tag vor vier Jahren, an dem Carlo Cortese vor der Klosterpforte gestanden hatte, ein hochgewachsener, elegant gekleideter Mann mit sandfarbenem Haar, der das große, dünne, schüchterne Mädchen in seinem Rücken mit dem Körper bedeckte.

Es regnete. Seit Wochen regnete es. Die Flüsse führten Hochwasser, denn das Eis des strengen Winters war erst vor kurzem geschmolzen, und die zusätzlichen Wassermassen, die vom Himmel fielen, verwandelten den Po in einen wilden Strom. Zeitweise war sogar der regelmäßige Fährbetrieb zwischen Ferrara und Modena oder der Küste – und damit nach Venedig – unterbrochen. Es musste also eine schwierige und anstrengende Reise gewesen sein, die Carlo Cortese unternommen hatte, um seine Tochter gerade jetzt aus Genua fortzubringen. Wer sich freiwillig diesen Strapazen unterzog, musste ein wichtiges Ziel verfolgen.

Angelina betrachtete den vornehmen Herrn, der neben ihr durch den Kreuzgang schritt. Sie musste ihren Rock etwas anheben, damit der Saum nicht durch die Pfützen wischte, die sich von dem peitschenden Regen bildeten. »Die Mutter Oberin erwartet Euch, Herr«, sagte sie zum zweiten Mal zu dem Noblen aus Genua, jetzt weniger aus Höflichkeit und Gastfreundschaft, sondern um die bedrückende Stille zu unterbrechen, die die Besucher begleitete. Und dann gestattete sie sich ein wenig Neugier. »Sie hatte nicht mit Eurer Ankunft bei einem solchen Wetter gerechnet«, fügte sie freundlich und in der Hoffnung hinzu, Cortese möge die unausgesprochene Frage verstehen.

»Das mag sein, aber ich werde demnächst eine Reise antreten, die nicht aufzuschieben ist«, erwiderte Cortese. »Niemand weiß, wie lange ich unterwegs sein werde. In dieser Zeit muss für Vittoria gesorgt sein.«

Er wirkte gehetzt, fand Angelina, ein Wesenszug, den sie von den anderen Herren nicht kannte, die in Santa Maria Novella vorsprachen. Normalerweise wirkten die Nobili gelassen, wenn sie überflüssige weibliche Verwandte im Kloster abgaben oder eines der Duftöle kaufen wollten, die hinter diesen Mauern hergestellt wurden. Angelina warf einen Blick über die Schultern auf Corteses Tochter, die wie ein treues Hündchen ergeben hinter ihm her trottete. Sie sah niedergeschlagen aus und umklammerte ihre Tasche, als sei es ein Schatz. Stumme Tränen rollten über die blassen Wangen des zarten Gesichts und vermischten sich mit den Regentropfen, die noch auf ihrer Haut klebten. Mitleid erfasste die Nonne und ein Gefühl, das sie nicht kannte und später als Mütterlichkeit identifizieren würde.

Cortese musste den Blick bemerkt haben, den Angelina seiner Tochter zugeworfen hatte, denn er hob zu einer Erklärung an: »Meine Frau ist gestorben. Wir haben keine Verwandten. Es kann sich also niemand um Vittoria kümmern …«

»Aber die Diener und Loretta könnten …«, schluchzte das Mädchen, verstummte aber sofort wieder, als sein Vater wie in einer vielsagenden Drohgebärde den Schritt verlangsamte.

»Vittoria«, seine Stimme war sanfter, als es seine Körpersprache vermuten ließ, »wir haben darüber gesprochen. Es schickt sich nicht, dass du in Genua bleibst. Ein junges Mädchen wie du kann unmöglich allein leben. Deine Amme Loretta ist in ihr Heimatdorf zurückgegangen, und wer weiß schon, ob das restliche Personal zuverlässig ist. Nein, nein, du gehörst in ein Kloster wie jede anständige Tochter in deiner Situation.«

»Ich will …«

»Natürlich möchtest du das auch«, mischte sich Angelina rasch ein, um einen Streit so kurz vor dem Abschied zu verhindern. »Mit Gottes Hilfe wird es dir bei uns gefallen, mein Kind, dessen bin ich mir sicher. Du wirst hier wunderbare Dinge lernen, etwa Stickereien anzufertigen und …« Sie unterbrach sich verwirrt, weil das Mädchen erschrocken die Augen aufriss und sogar seine Tränen vergaß.

»Sticken?«, wiederholte Vittoria entsetzt.

Cortese konnte nur mit Mühe ein Grinsen verbergen. »Das gehört zu den Tugenden einer Dame«, versicherte er seiner Tochter. An die Nonne gewandt fügte er hinzu: »Vittoria besitzt andere Vorlieben als die üblichen Beschäftigungen junger Mädchen ihrer Kreise. Nun ja, sie liest gerne, aber vor allem beschäftigt sie sich mit Pflanzen. Das Herbarium ihrer Mutter ist ihr liebster Aufenthaltsort.«

»Botanik, also.« Angelina schenkte Vittoria ein zuversichtliches Lächeln. »Das trifft sich gut. Bei uns gibt es viele Blüten und Kräuter. Du wirst hier vieles lernen, was dir Freude bereitet.«

»Ich weiß schon fast alles«, behauptete Vittoria Cortese kühn, und ihre Augen strahlten. »Mama hat alles aufgeschrieben.«

Mit einem Hauch von Ärger blickte Angelina verblüfft von dem Mädchen zu seinem schmunzelnden Vater. Überheblichkeit gehörte nicht zu den Tugenden, die bei den Dominikanerinnen geschätzt wurden.

»Vittoria vergötterte ihre Mutter«, warf Cortese rasch ein, der die Gedanken der alten Nonne zu erraten schien. Im nächsten Moment senkte er betreten die Stimme: »Verzeiht den Vergleich, er ist in einem Kloster natürlich nicht angebracht.«

Angelina nickte. Dann wandte sie sich an Vittoria: »Offenbar hat dir deine Mutter ein bedeutendes Werk hinterlassen. Wenn du es mir zeigen möchtest, schaue ich es mir später gerne einmal an.«

Das Mädchen umklammerte seine Tasche noch ein bisschen fester. »Es ist ein Tagebuch, und es ist nur für mich bestimmt. Mama hat darin alles aufgezeichnet, was sie über Blumen und Pflanzen wusste. Sie war eine sehr kluge Frau. Ihre Kenntnisse umfassten sogar die alchemistische Wissenschaft. Ja, Ihr habt recht, es ist ein bedeutendes Werk.« In ihrer Stimme klang eine Ehrfurcht, die Angelina ins Grübeln brachte.

Von diesem Moment an war klar gewesen, dass Elena Grimaldi in ihren hinterlassenen Schriften weiterlebte. Das Tagebuch war Vittorias Schatz und Quelle der Inspiration, aber auch ihr wichtigster Trost. Sie war damals 15 Jahre alt gewesen und ihres gewohnten Lebens, ihres Zuhauses und der Fürsorge ihres Vaters beraubt worden; vom plötzlichen Tod der Mutter ganz zu schweigen. Wenn Angelina heute zurückblickte, erschien es ihr fast wie ein Wunder, dass es der verwöhnten Tochter des noblen Kaufmanns aus Genua so rasch gelang, sich in die Augustinusregeln einzufügen, die bei den Dominikanerinnen als Gesetz galten. Vittoria erwies sich als geduldig und pragmatisch, intelligent und aufgeschlossen. Ihr Vater stellte von Anfang an klar, dass sie den Schleier nicht nehmen würde, weshalb sie in einem Damenstift vielleicht besser aufgehoben wäre, aber sie schloss sich den Nonnen an, als wäre sie eine von ihnen. Den apostolischen Lehren folgte sie durch ihr Interesse an der Alchemie, was dem Kloster langfristig vielleicht mehr einbrachte als die Mitgift, die sie als Braut Christi dem Kloster schuldig wäre; für ihre Gastfreundschaft hatte Cortese die Priorin natürlich gleich finanziell belohnt, aber diese Spende entsprach nicht der erwarteten Summe bei einer Profess.

»Vittoria«, hob Angelina endlich an, »komm rasch. Es gibt Nachrichten von deinem Vater.«

Vittoria ließ nicht spontan alles stehen und liegen, sondern griff in die bereitstehende Schüssel mit kaltem Wasser und fischte nach dem Lappen darin. Dann legte sie ihn sorgsam gefaltet über die Verbindungsrohre der Kolbenflaschen.

Angelina wusste, warum sie diese Handgriffe unternahm. Vittoria hatte ihr vor längerer Zeit einmal erklärt, dass sie auf diese Weise ein Überhitzen des Destillats verhinderte. »Komm schon«, forderte die Nonne in strengem Ton, der von den eigenen Tränen ablenken sollte. »Komm schon, du darfst die Mutter Oberin nicht warten lassen.«

»Gebt mir ein paar Minuten, bitte. Das Wasser darf nicht verdampfen und die Blätter nicht verbrennen. Auch muss ich das Feuer kontrollieren. Mein Vater würde mir nie verzeihen, wenn das Glas der Retorten in der Hitze bräche …«

»Ach, Kind«, seufzte Angelina. »Dein Vater ist in Gottes Hand.«

Abrupt hielt Vittoria in der Bewegung inne. »Was? Was meint Ihr damit?«

»Ich wünschte, Gott hätte mir einen anderen Namen gegeben. Im Griechischen ist angelos ein Bote, und als Pförtnerin bin ich häufig dazu gezwungen, schlechte Nachrichten …«

»Nein, nein«, widersprach Vittoria atemlos, »ein angelo ist ein Engel, und das seid Ihr für mich. Deshalb könnt Ihr gar nichts Unfreundliches zu mir sagen. Also, schont mich nicht und sagt mir rasch, was Ihr wisst. Wird mein Vater länger in Augsburg bleiben, als er beabsichtigte? Es kümmert mich schon, wenn er so lange fort ist, aber ich bin nicht wirklich traurig darüber, denn das würde bedeuten, dass seine Geschäfte florieren …« Sie brach ab, als sie die Träne sah, die sich aus Angelinas Augenwinkel löste und über ihre Wange floss.

»Dein Vater ist tot, Vittoria. Gerade traf ein Kurier aus Genua ein.« Sie breitete ihre Arme aus und wollte die junge Frau an ihre Brust ziehen, doch Vittoria wich zurück.

Mit vor ungläubigem Entsetzen geweiteten Augen starrte sie die Nonne an. Dann trat sie noch einen Schritt beiseite und stieß dabei gegen die Doppelretorte, die glücklicherweise nicht umfiel, aber leicht erschüttert wurde. Der Lappen, den sie zur Kühlung der Destillation über die Verbindungsrohre gelegt hatte, geriet ins Rutschen und fiel auf den Herd. Es zischte leise, Dampf stieg auf.

Vittorias Blick flog zu ihrem Experiment. »Ich muss … ich muss … mich um die Duftöle kümmern …« Ihre Stimme klang fremd, nicht so sanft und geschmeidig wie sonst, sondern rau und heiser. So steif und kontrolliert, als sei sie eine Marionette, die von einem unbekannten Puppenspieler zum Leben erweckt wurde, bewegte sie sich. Ihre Hände griffen nach dem Lappen und versuchten, ihn aus dem Feuer zu ziehen. Dabei verbrannte sie sich die Fingerkuppen, aber den Schmerz schien sie nicht zu spüren. Jedenfalls verzog sie keine Miene.

Angelina beäugte sie mit wachsender Ungeduld. Die Reaktion der jungen Frau war ihr unheimlich. Sie hatte mit einem Tränenausbruch gerechnet, vielleicht auch mit einem hysterischen Anfall, ganz sicher aber nicht mit dieser Ignoranz. Vittoria schien die Nachricht auf Anhieb mit absoluter Gleichgültigkeit zu nehmen. Sie fragte nicht nach, wollte nichts wissen, stürmte nicht hinaus zur Priorin, um den Brief aus Genua zu lesen.

»Vittoria, bitte! Es hat keinen Sinn, die Augen zu verschließen …«

In diesem Moment gaben Vittorias Knie nach. Wie eine Marionette, deren Fäden losgelassen wurden, sackte sie in sich zusammen. Sie gab keinen Laut von sich, und der einzige Ton, den sie verursachte, war das dumpfe Aufschlagen ihres Kopfs auf dem Steinboden.

Kapitel 2

Sehr geehrte Signorina Cortese, hatte Gustavo Calvi geschrieben, und Vittoria hatte sich bereits beim ersten Blick auf den Brief gewundert, dass der langjährige Vertraute ihres Vaters sie nicht persönlicher angesprochen hatte. Sie erinnerte sich an seine Besuche noch aus ihrer frühesten Kinderzeit.

Es ist meine Pflicht, Euch über das Hinscheiden Eures Vaters, des Kaufmanns Carlo Cortese aus Genua, zu informieren. Don Carlo befand sich in geschäftlichen Angelegenheiten auf einer Reise nach Augsburg, auf der er zu Tode kam. Die Umstände des traurigen Ereignisses sind mir nicht bekannt, aber wohl von einiger Dramatik, denn er starb durch einen Sturz in eine Felsspalte. Vielleicht ein Schwindel oder Angst vor der Höhe – man weiß es nicht. Jedenfalls war er am Gotthardpass vom Wege abgekommen. Letztlich bewegte er sich auch zu seinen Lebzeiten auf falschen Fährten, denn er handelte mehr als einmal verantwortungslos.

Wie leichtfertig Euer Vater mit seinem Leben – und letztlich auch mit dem Euren, meine liebe Signorina Cortese – umgegangen ist, wird besonders deutlich durch die Tatsache, dass er ein Bankrotteur gewesen ist. Carlo Cortese hat Euch nichts anderes hinterlassen als den Ruin, den er durch seine Gewissenlosigkeit selbst verursacht hat. Deshalb rate ich Euch, in der Obhut des Klosters Santa Maria Novella in Ferrara zu bleiben, denn in Genua gibt es nichts mehr, was Ihr erben könntet. Es ist nicht notwendig, dass Ihr an den Ort Eurer Kindheit zurückkehrt, denn die Begegnung würde nur schmerzlich und aussichtslos für Euch sein. Der Kampf um das Vermögen Eures Vaters ist längst ausgefochten und ebenso verloren wie sein Leben. Ich kann Euch versichern, dass ich alles unternommen habe, um beides zu verhindern, aber Don Carlo ließ mich nicht gewähren …

Inzwischen kannte Vittoria jedes Wort dieses Schreibens auswendig, und ihre Augen schwammen in Tränen, wenn sie nur daran dachte. Dennoch bemühte sie sich inständig, nicht zu weinen. Ihr Vater hätte ihr rundweg verboten, seinetwegen so verzweifelt zu sein. Er war ein zurückhaltender Mann gewesen, bescheiden und gerecht, fürsorglich und um das Glück der Seinen bemüht. Was meinte Gustavo Calvi mit dem Adjektiv »verantwortungslos«? Er befand sich im Irrtum – mit dieser Feststellung und wahrscheinlich auch mit allem anderen, was er schrieb.

Obwohl sie ihren Vater in den vergangenen Jahren nicht so häufig gesehen hatte und selbst nur äußerst selten in Genua zu Besuch gewesen war, erschien es ihr kaum vorstellbar, dass sie den drohenden Ruin nicht bemerkt haben sollte. Vor allem konnte und wollte sie nicht glauben, dass ein besonnener Kaufmann wie ihr Vater nicht für den Ernstfall vorgesorgt und seiner einzigen Tochter keinen einzigen Denar hinterlassen hatte. Er hatte sie geliebt!

Und sie ihn. Deshalb – und nicht etwa nur, weil es der Anstand so gebot – hatte sie ihre letzten Münzen dem Klosterpfarrer als Spende überlassen, damit der eine Messe für den Verstorbenen las.

Sie hatte nie viel Geld besessen, es war nicht notwendig gewesen, denn ihr Vater hatte ihren Unterhalt im Kloster bezahlt. Für besondere Ausgaben hatte er ihr ein Taschengeld gegeben, wenn sie sich trafen, und das hatte sie entweder gespart oder für ihre bescheidenen Bedürfnisse oder als Almosen für Arme ausgegeben, die vor der Klosterpforte bettelten. Wenn sie sich wiedersahen, hatte er ihr stets einen neuen Beutel überreicht. Es waren keine Reichtümer gewesen, aber darüber hatte sie keinen Gedanken verloren. Niemals hatte sie erwartet, dass diese Quelle eines Tages versiegen und sie mittellos dastehen könnte.

Der Bankrott, den Calvi mit wenigen Worten schilderte, bedeutete, dass ihr Vater – zumindest seit dem Tod seiner Frau – ruinös und leichtsinnig gelebt und gehandelt hatte. Dabei hatte er ihr immer wieder – auch in seinen Briefen – versichert, dass der Handel mit Farben, Kräutern, Gewürzen und Düften floriere. Waren das Lügen gewesen? Wie aber konnte er ihr seine wahre Situation verheimlichen, um sie einerseits in Sicherheit zu wiegen, andererseits aber ins Verderben schicken?

Denn eines stand fest: Ohne eine ordentliche Mitgift wäre ihre Position in diesem Kloster schwer zu halten; ein anderes Stift würde sie wahrscheinlich nur als Bedienstete für niedrigste Arbeiten aufnehmen, denn mittellose junge Frauen in Schwierigkeiten gab es mehr als genug auf der Welt.

Vittorias Kopf schmerzte von ihrem Sturz – und den Sorgen, die sie sich machte. Seit sie Gustavo Calvis Brief zum ersten Mal gelesen hatte, grübelte sie. An Schlaf war nicht mehr zu denken, sie hatte gestern wie heute kaum etwas gegessen. Wahrscheinlich würde sie in den nächsten Minuten wieder in Ohnmacht fallen, hier und jetzt in der Kirchenbank, auf der sie kniete, um während einer Heiligen Messe von ihrem Vater Abschied zu nehmen, da sie dies nicht an seinem Grab tun konnte, das sich irgendwo in einem Dorf der Eidgenossen befand. Waren die Schweizer eigentlich noch katholisch oder bereits von der Reformation heimgesucht worden? Die Vorstellung, Carlo Cortese könnte in protestantischer Erde beigesetzt worden sein, war schrecklich. Aber sie konnte nichts anderes für ihn tun, als zu beten.

Der Pater hob seine Stimme zu einem Gesang, der das Agnus Dei einleitete. Die Nonnen, das weltliche Klosterpersonal und einige wenige Gäste, die sich zum Gottesdienst eingefunden hatten, fielen in den Choral ein, der aus einem Liederbuch des Ambrosius von Mailand stammte, wie Vittoria wusste. Es erschien ihr seltsam, dass ihr Nebensächlichkeiten einfielen, während es ihr nicht gelingen wollte, sich auf die Liturgie zu konzentrieren. Dauernd schweiften ihre Gedanken vom Geschehen am Altar ab. Sie sah wohl, wie der Priester das Brot über der Patene brach, aber sie nahm seine Handlung nicht wirklich wahr.

»Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.«

Sie starrte blicklos auf das Kruzifix im Hintergrund. Wie bei den meisten Bettelorden war die Kirche einschiffig und besaß einen offenen Dachstuhl. Der Baumeister hatte bei der Anbringung des Kreuzes deshalb darauf geachtet, dass das Symbol des Opfertodes Jesu Christi wie schwebend wirkte, was bei dieser Architektur ganz besonders mystisch wirkte. In den vergangenen vier Jahren hatte sie oft diese künstlerische Arbeit bewundert. Der Längsbalken und die Querachse waren aus hellen, edlen Hölzern gefertigt und zeichneten sich durch eine bestechende Schlichtheit aus. Ein bisschen erinnerte das Kreuz an den Mast eines Schiffes. Dieser Vergleich hatte ihr, die als Genueserin Tochter einer Seefahrernation und durch die Ahnen ihrer Mutter Nachfahrin von Piraten war, vom ersten Moment an so etwas wie Geborgenheit in der Fremde vermittelt und ihr Heimweh gemildert.

Vor das reale Bild schob sich in ihrem Geiste die Erinnerung an die Geschichten, die ihr Vater erzählt hatte. Als kleines Mädchen hatte sie es geliebt, wenn er sie auf seinen Schoß gezogen und von den Reisen berichtet hatte, die er als junger Mann im Auftrag seines eigenen Papas – ihres verstorbenen Großvaters – hatte unternehmen müssen. Seine Anekdoten hatten unwahrscheinlich und abenteuerlich geklungen, vielleicht hatte er auch ein wenig Seemannsgarn gesponnen, um sie zu unterhalten und zu amüsieren, aber sie glaubte ihm blind, wenn er davon sprach, wie er – fast noch ein Knabe – an den Masten emporgeklettert war.

Plötzlich stutzte sie.

Er starb durch einen Sturz in eine Felsspalte, behauptete Calvi. Die Worte Schwindel, Höhe und Angst kreisten durch Vittorias Kopf. Ihr Gehirn fühlte sich an wie ein Kreisel, der sich auf einem Punkt um sich selbst drehte.

Um ihr Entsetzen nicht laut herauszuschreien, presste sie die Hand auf den Mund. Ihre Zähne gruben sich in den Daumenballen, aber sie spürte den Schmerz nicht.

Wie hatte sie nur so blind sein können? Calvis Beschreibung von Carlo Corteses Ruin hatte sie dermaßen verwirrt und beansprucht, dass sie das Offensichtliche übersehen hatte. Es war unmöglich, dass ein Mann, der schon als Heranwachsender zur See gefahren und erst vor relativ kurzer Zeit einen gefährlichen Kreuzzug auf dem Mittelmeer überstanden hatte, auf der bekanntesten Reiseroute nach Norden zu Tode kommen sollte. Jedenfalls nicht, weil ihn Schwindel oder die Angst vor der Höhe erfasst haben könnten. Ein Mann wie Vittorias Vater kam nicht einfach so »vom Wege« ab. Irgendetwas war falsch an der Darstellung Gustavo Calvis – und sie würde herausfinden, was es war.

Der Entschluss war gefasst, bevor sie ausreichend darüber nachgedacht hatte. Sie hätte keine Zukunft, wenn sie nicht wusste, was mit ihrem Vater geschehen war. Vielleicht war sein Anwalt einer falschen Nachricht zum Opfer gefallen, denn nicht auf alle Kuriere war Verlass; möglicherweise wollte er sie schonen und verschwieg, dass Wegelagerer dem Reisenden aufgelauert hatten. Aber einerlei, was mit Carlo Cortese geschehen war – sie musste die Wahrheit wissen. Erst dann konnte sie von ihm Abschied nehmen und um ihn trauern.

Vittoria spürte, wie sie leicht mit einem Ellenbogen angestoßen wurde. Überrascht blickte sie auf. Die junge Schwester Gracia wies mit einem kaum merklichen Nicken in Richtung Altar. Beschämt stellte Vittoria fest, dass sie so in ihre Gedanken vertieft gewesen war, dass sie völlig vergessen hatte, wo sie sich befand. Vor allem hatte sie die heilige Kommunion übersehen und die Tatsache, dass sie als Nächste an der Reihe war.

Sie richtete sich auf und wunderte sich unwillkürlich, dass ihre Beine nicht zitterten, die eigentlich steif vom langen Knien sein sollten. Festen Schrittes ging sie zum Altar, um dort die Hostie zu empfangen.

Ihre Lippen bebten, als sie angesichts des Kruzifixes in einem stillen Gebet schwor: Ich werde herausfinden, was Papa tatsächlich zugestoßen ist. Ich schwöre, dass ich alles in Erfahrung bringen will, was sich vor seinem Tod ereignete.

Kapitel 3

Venedig, zur selben Zeit

Vincenzo di Venezia war ein Meister seines Fachs. Als junger Mann hatte er zu einer Gruppe musizierender und singender Maler gehört, die zur Unterhaltung der noblen Gäste in die Palazzi der Patrizier geladen wurden; inzwischen war er bald 60 und an derlei Festen nicht mehr interessiert, jedenfalls nicht, um dort der Stimmungsmacher zu sein. Im Laufe der Jahre und durch diese früh gewonnenen Kontakte hatte er sich zu einem der berühmtesten Künstler seiner Heimatstadt entwickelt und wurde selbst von gekrönten Häuptern umschwärmt. Sein ungewöhnliches finanzielles Geschick und seine Weitsicht ermöglichten ihm ein sorgenfreies Leben, eine Garderobe aus Samt, eine Werkstatt in einem vornehmen Haus am Canal Grande und die Unterstützung zweier Gesellen, deren tiefster Ergebenheit er sich erfreute, da er die beiden jungen Männer gut behandelte. Außerdem konnte er es sich leisten, auch mal ein Motiv aus Lust und Laune heraus zu malen oder einen Auftrag abzulehnen, der ihm nicht lukrativ genug erschien.

»Warum wollt Ihr Euch eine Reise nach Genua antun?«, erkundigte sich deshalb sein Freund Alvise Zanetti, dem er bei einer Zusammenkunft in der Scuola Grandi di San Rocco, einer Art Laienbruderschaft- und Zunftversammlung, von seinen Plänen berichtete. »Die Straßen sind unsicher. Es sind nicht nur anständige Menschen unterwegs, und wir sind beide zu alt, mein Bester, um nach Gefahren und Abenteuern zu streben.«

Vincenzo strich über den weißen Bart, der seine Wangen und sein Kinn bedeckte. Seine hellen, wachen Augen blitzten amüsiert, als er feststellte: »Ihr traut mir offenbar sehr wenig zu. Aber seid unbesorgt, mein Auftraggeber eilt persönlich nach Venedig, um mich abzuholen. Unsere Reisegesellschaft wird mit einer bewaffneten Eskorte nach Genua unterwegs sein, so dass ich meiner Haut absolut sicher sein kann.«

»Aber es ist anstrengend!«, insistierte Alvise Zanetti. Er war fast ebenso alt wie der Maler und mit diesem seit Jahrzehnten befreundet. Sie kannten sich aus gemeinsamen Lehrjahren, denn auch Alvise hatte einmal ein Künstler werden wollen, doch dann war sein älterer Bruder der Pest erlegen und er hatte die Werkstätten seines Vaters auf Murano übernehmen müssen, die er inzwischen zu einer großen Glasmanufaktur ausgebaut hatte; sein Auge für Farben und Figuren hatte ihm dabei geholfen. »Eine so weite Reise ist nichts mehr für unsereins«, wiederholte er sanfter.

»Ach was. Genua liegt gar nicht so weit entfernt. Ein Kurier schafft es in einer Woche, und wenn wir die eine oder andere Rast einlegen, werden wir doppelt so lange benötigen, aber es wird eine angenehme Reise sein.«

Er dachte an das Schreiben, das ihn für seinen neuen Auftraggeber eingenommen hatte. Alessandro Pollini aus Genua war der illegitime Nachkomme eines Bankiers, hatte es zu einigem Wohlstand und Ansehen als Kaufmann gebracht und strebte weiter nach oben. Die Verbindung mit Silvia Boccanegra, einer Tochter aus mächtiger Familie, sollte diesen Anspruch untermauern. Deshalb ließ er sich sein Hochzeitsbild einiges kosten und hatte den Meister aus Venedig nicht nur mit seiner Lebensgeschichte, sondern auch mit dem königlichen Honorar von immerhin 100 Dukaten zu locken verstanden.

An Alvise gerichtet sagte Vincenzo: »Ich tue, was mir gefällt, mein Freund, nicht mehr, aber auch nicht weniger.«

Alvise schüttelte den Kopf. »Das glaube ich Euch nicht. Ihr wart nie ein Träumer und schon gar kein Freund von großen Reisen. Seid Ihr inzwischen in Ferrara gewesen, um Eure Freundschaft mit dem Hause d’Este zu erneuern, wie es sich nach dem Tod des alten Herzogs gehört hätte?« Vincenzo schüttelte sachte den Kopf, und Alvise lachte bitter. »Ha, da haben wir es. War es nicht im Oktober vor vier Jahren, dass Alfonso d’Este verschied? Für den Beileidsbesuch bei seinem Nachfolger habt Ihr Euch viel Zeit gelassen. Was um alles in der Welt bewegt Euch jetzt dazu, nach Genua zu gehen? Genügt Euch Venedig nicht mehr?«

»Ach was …«

»Ich schwöre, wenn Ihr mir die Wahrheit anvertrauen wollt und ich mir keine Sorgen mehr machen muss, lasse ich Euch in Ruhe.«

»Warum diese Aufregung? Selbst wenn mir unterwegs etwas passieren sollte, so ist dies Gottes Wille.«

»Natürlich.« Alvise schlug rasch das Kreuz. »Aber man sollte die Heiligen nicht um Hilfe ersuchen, wenn ein bisschen gesunder Menschenverstand ausreicht.«

Vincenzo hob die Stimme, als er energisch versetzte: »Kein Mensch stirbt, nur weil er ein wenig unterwegs ist!«

Gleich darauf bedauerte er den harschen Ton. Alvise meinte es nur gut mit ihm, schließlich wusste der Freund um seine gesundheitlichen Probleme im vorigen Sommer, die sich sogar noch verstärkt hatten, weil er den Aderlass nicht vertrug. Er mochte daran jedoch nicht rühren, denn die Erinnerung an sein Herzleiden ließ ihn so … Vincenzo zögerte, das Wort sogar zu denken. Ja, das Herzleiden machte ihn alt! Eine grausame Vorstellung für einen geistig derartig rüstigen Mann, dessen künstlerische Genialität noch lange nicht erschöpft war.

Um das Gespräch von sich abzulenken und weil der kleine Seitenhieb so verführerisch in seinem Hinterkopf lauerte, fragte er: »Wie geht es eigentlich Eurem Enkel? Wenn Ihr das Reisen für so gefährlich haltet, warum habt Ihr ihn dann nach Norden geschickt?«

Es war Alvise anzusehen, dass Marco nicht gerade sein liebstes Thema war. Sein Blick verdüsterte sich, und er griff nach dem Pokal, in dem sich ein vorzüglicher Rotwein aus dem Trentino befand. Dann erwiderte er: »Eure Gesellen und meine Lehrlinge sind Männer, mein Enkel ist ein Lackaffe. Ich hoffte, es würde ein Mann aus ihm werden, wenn ich ihn aus seinem Leben risse und nach Wien und Preßburg schicke. Er ist immerhin schon 22 Jahre alt und sollte endlich anfangen, aus seinem Leben etwas zu machen. Aber er ist an nichts anderem interessiert als am Kartenspiel, teuren Gewändern und schönen Frauen. Und an seiner Verantwortungslosigkeit hat auch die Reise nichts geändert.«

»Nun ja, wahrscheinlich war es zu spät, mit seiner Erziehung zu beginnen. Außerdem: Wieso sollte er in der Fremde lernen, was ihn hier nichts anzugehen scheint?« Fast tat es Vincenzo leid, dass er auf dieses Thema zu sprechen kam, denn Alvise war sein Unglück deutlich anzusehen. »Ihr hättet Marco nicht so verzärteln sollen, aber es ist verständlich, dass ihr es getan habt. Nun vergesst die Vergangenheit. Im Kern ist er ein guter Mensch, schließlich ist er Euer Enkel und der Sohn des armen Vitale.«

»Ja, da habt Ihr wohl recht. In jeder Hinsicht. Das traurige Schicksal des Jungen stimmte mich zu gnädig. Wäre meine Schwiegertochter Caterina nicht im Kindbett gestorben und Vitale bald darauf ertrunken – Marcos Leben wäre sicher anders verlaufen. Aber so musste ich mich um den elternlosen Jungen kümmern, und ich gebe zu, dass ich in seinen Augen meinen Sohn sah, bei dem ich etwas gutmachen wollte. Was haben Vitale schon Zucht und Ordnung gebracht? Nichts. Alle Pläne für seine Zukunft versanken mit ihm im Meer.«

In einem kurzen, stillen Gebet dankte Vincenzo dem Herrgott, dass er selbst keine Söhne besaß und die Verantwortung für seine Lehrlinge und Gesellen ebenso rasch wieder abgeben konnte, wie er sie aufnahm. Aber es war nicht so, dass er niemals an eigene Kinder gedacht hätte. Es hatte in seiner Jugend eine Frau gegeben, die er sich durchaus als die Mutter eigener Nachkommen vorgestellt hatte. Doch die schöne Laura hatte einen anderen, wohlhabenderen und mächtigeren Mann geheiratet, besagten Alfonso d’Este, zu dessen Tod Vincenzo nicht persönlich hatte kondolieren können – und wollen. Als er damals den Auftrag erhalten hatte, das Hochzeitsbild des Paares zu malen, hatte er aus dem Gesicht des Bräutigams ein Selbstportrait gemacht …

»Ich hätte Marco zu Euch in die Lehre geben sollen, wo er mit einer ordentlichen Tracht Prügel von Euch …«

Vincenzo vernahm Alvises Stimme wie durch dichten Nebel. Noch immer hingen seine Gedanken den alten Erinnerungen nach. Wie selbstverständlich kam ihm jedoch die Antwort auf Alvises Bemerkung über die Lippen: »Ich habe meine Lehrlinge nie geschlagen!« Er kehrte langsam aus seinen Träumereien zurück in die Sala, die er eigenhändig mit Fresken und Reliefs ausgestattet hatte. Da er keine Lust verspürte, sich mit seinem Freund weiter über Erziehungsfragen auszutauschen, die ohnehin reine Rhetorik waren, hob er zu einer Erklärung an: »Ich will Euch den wahren Grund für meine Reise nach Genua verraten: Es ist ein Herzenswunsch.«

Der Freund blickte ihn erstaunt an, machte den Mund auf, wollte etwas sagen, schloss ihn aber wieder und schüttelte ungläubig den Kopf.

»Ich kann dem Heimweh meines Gesellen nicht mehr zuschauen.« Vincenzo lächelte hintergründig, als er das wachsende Erstaunen in Alvises Gesicht sah. »Paolo stammt aus einem Dorf in Ligurien, einem Lehen der Republik Genua«, fuhr er fort. »Der Junge hat seine Familie seit Jahren nicht gesehen und weiß nur das Wenige von den Seinen, das ihm der Pfarrer alle paar Monate berichtet. Es wird mir Freude bereiten, ihn für eine Weile in die Arme seiner Verwandten zurückzuschicken. Paolo ist mir so lieb und teuer wie ein Sohn oder Enkel. Es hat sich dank Alessandro Pollini alles gefügt, und ich bin überzeugt, recht gehandelt zu haben.«

Doch der Freund blieb skeptisch. »Und wenn Euer anderer Geselle nach Hause will, werdet Ihr den dann auch in sein Dorf jenseits des Deichs begleiten?«, knurrte Alvise, da er wusste, dass Vincenzos zweite Hilfskraft aus den Spanischen Niederlanden stammte.

»In dieser Sache kann ich Euch beruhigen: Eine Reise in den Norden ist nichts für mich. Dort ist es viel zu kalt. In Genua hingegen soll ein sehr angenehmes Klima herrschen. Es sei besser als hier in Venedig, heißt es.«

»Fast alles soll in Genua heutzutage besser sein als in Venedig.« Grimmig blickte Alvise in seinen Pokal, bevor er ihn noch einmal ansetzte und leerte. »Dabei ist La Superba nichts anderes als eine Ansammlung Neureicher ohne Tradition. Marco sagt, die Genuesen wären bessere Kaufleute als die Venezianer, weil sie ihre Waren nicht nur verschiffen, sondern auch über Land transportieren und überall in Europa Handelskontore errichten.«

»Dann schickt ihn doch dorthin«, erwiderte Vincenzo matt und ohne sonderlich darüber nachzudenken, doch Alvise starrte ihn plötzlich an, als habe er ihm justament die Erlösung gebracht. Alvises Augen leuchteten wie nach einem Blick ins Paradies.

»Ihr seht aus, als sei Euch der Allmächtige begegnet.«

»Das ist er wohl, in der Tat, wenn auch in anderer Gestalt«, behauptete Alvise. »Ich habe eine gute Nachricht für Euch, Maestro: Ihr bekommt einen neuen Lehrling. Er ist nicht sehr zuverlässig, aber guten Willens, denn ich bin sicher, Marco wird begeistert von dem Plan sein, nach Genua zu reisen. Abgesehen von dem Ziel scheint es mir seit geraumer Zeit, als wäre er glücklich, sich außerhalb meines Gesichtskreises frei bewegen zu dürfen. Er fürchtet wohl, dass ich eines Tages doch zu Strenge und Zucht greifen könnte …«

»Nein!«

»Vincenzo, tut mir diesen Gefallen«, schmeichelte Alvise. »Ihr seid ein Geschenk des Himmels. Ich wüsste niemanden, dem ich meinen Enkel lieber in die Obhut geben würde als Euch. Er kann vieles von Euch lernen, was seine Sicht auf das Leben vielleicht verändert.«

»Nein, es geht nicht. Ich werde Gast des Don Alessandro sein und kann als solcher gar nicht darüber entscheiden, einen weiteren Begleiter mitzunehmen, selbst wenn ich es wollte.«

»Sagtet Ihr nicht, der Herr aus Genua würde Euch persönlich abholen? Nun, ich spreche hiermit feierlich eine Einladung aus: Es ist Euch gestattet, meine Manufaktur auf Murano in Gesellschaft Eures Mäzens zu besichtigen.«