8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

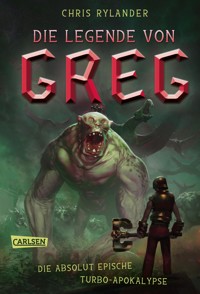

Spannung und Abenteuer für alle Percy-Jackson-Fans! Als sein Vater von einem grauenvollen Bergtroll entführt wird, steht Gregs Leben Kopf. Denn anscheinend ist er kein stinknormaler, etwas verfressener Schüler – er stammt von einem uralten Zwergenvolk ab, das in einem Höhlensystem unter Chicago lebt. Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Greg muss die Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater wiederfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet ein Elf. Kann er ihm überhaupt trauen? »Umwerfend! Gleichzeitig urkomisch und fesselnd.« (Chicago Tribune) ****Der erste Band einer Fantasy-Trilogie. Rick-Riordan-Leser werden es lieben! Alle Bände der Serie: Die Legende von Greg – Der krass katastrophale Anfangd er ganzen Sache Die Legende von Greg – Das mega-gigantische Superchaos Die Legende von Greg – Die absolut epische Turbo-Apokalypse

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Ähnliche

Chris Rylander: Die Legende von Greg

Ein riesiger zwergischer Lesespaß!

Als sein Vater von einem grauenvollen Bergtroll entführt wird, steht Gregs Leben Kopf. Denn anscheinend ist er kein stinknormaler, etwas verfressener Schüler – er stammt von einem uralten Zwergenvolk ab, das in einem Höhlensystem unter Chicago lebt. Nun droht ein Krieg mit den verfeindeten Elfen. Greg muss die Zwergenausbildung absolvieren, mit seiner sprechenden Axt umgehen lernen und gleichzeitig seinen Vater wiederfinden. Zu allem Übel ist sein bester Freund Edwin ausgerechnet ein Elf. Kann er ihm überhaupt trauen?

Weitere Bände folgen!

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Viten

Danksagung

Das könnte dir auch gefallen

Leseprobe

Für alle, denen jemals das Gefühl gegeben worden ist, dass sie klein sind

HALT!

Ehe ihr anfangt, das hier zu lesen, welcher Tag ist heute?

Wenn Donnerstag ist, dann schlagt dieses Buch sofort zu und lest lieber morgen weiter.

Wenn ihr das hier an einem Donnerstag lest, passiert garantiert was Schlimmes.

Glaubt mir.

1

Lodernde Damenbärte, menschenfressende Monster und Kopfexplosionen durch Felsallergien

Es ist eigentlich nicht besonders überraschend, dass der Tag, an dem mir fast von einem gemeinen Monster das Gesicht weggekratzt worden wäre, ein Donnerstag war.

Seit ungefähr dem Anbeginn aller Zeiten (sagen mein Dad und sein Dad und der Dad seines Dad und der Dad vom Dad seines Dad usw.) sind den Leuten aus meiner Familie an Donnerstagen schlimme Dinge widerfahren. Hier einige Beispiele:

–Großtante Millies legendärer Bart fing an einem Donnerstag Feuer. Der Bart, der einst den absoluten Neid aller Belmonts (Männer wie Frauen) erregt hatte, wurde beim Nachwachsen leider nie wieder der Alte.

–Die Second Midwestern Bank ließ an einem Donnerstag des lange zurückliegenden Jahres 1929 die alte Belfort-Familienfarm beschlagnahmen und verurteilte die Sippe damit zu einem tristen Stadtleben. Seit damals nennen alle meine Tanten und Onkel dieses Geldinstitut eine schleimige Pointer-Bank. Niemand will mir verraten, was das bedeutet, aber es ist mit fast vollständiger Sicherheit ein Fluch, denn Tante Millie schrie genau das, als sie merkte, dass ihr Bart in Flammen stand.

–Mein Vetter Phin verlor an einem Donnerstag seinen nagelneuen Wagen. Bis heute haben wir keine Ahnung, was aus dem Auto geworden ist. Phin hatte es in der Stadt in irgendeiner Straße abgestellt, vergaß dann aber total, in welcher. Nach einer Suche von über einer Stunde gab er auf und fuhr mit dem Bus nach Hause. Wenn ihr es für unmöglich haltet, einen Sedan mittlerer Größe zu verlieren, dann fragt mal einen Belmont an einem Donnerstag.

Es gibt unzählige weitere Beispiele, aber es geht mir um Folgendes: Es hätte mich nicht überraschen dürfen, an einem Donnerstag fast in Stücke gerissen zu werden. Ich hatte natürlich damit gerechnet, dass irgendwas passieren würde, da das fast immer der Fall war. Nur nicht etwas dermaßen Drastisches. Ich hatte gedacht, mir würde vielleicht Kaugummi in den Haaren kleben bleiben. Oder Perry würde versuchen, mich wieder einmal in die Toilette der vierten Klokabine in der Jungengarderobe zu pressen – was eigentlich fast so schlimm war, wie von einem Monster angegriffen zu werden, da dieses Klo so berüchtigt war, dass es sogar einen eigenen Namen hatte: die Super Bowl. In der Super Bowl war seit 1954 die Spülung nicht mehr betätigt worden, das lag an irgendeinem schuleigenen Aberglauben, der so tief verwurzelt war, dass sogar der oberste Gesundheitsinspektor der Stadt ihn respektierte (auch er hatte früher einmal unsere Schule besucht). Ich kann euch die furchtbaren Dinge, die ich in dieser Toilette gesehen habe, nicht einmal ansatzweise beschreiben – und der Geruch soll nie wieder erwähnt werden.

Aber ich will mich über Donnerstage wirklich nicht beklagen. Sie gehören zu einem Dasein als Belmont einfach dazu. Manche von uns werden reich geboren, andere arm, einige mit acht Zehen, andere mit blonden Haaren, und noch andere eben mit einem Donnerstagfluch.

Zum Glück konnte meine ganze Familie ziemlich gut mit diesem Fluch umgehen. Wir hatten sogar ein Sprichwort: Donnerstage sind der Grund, warum jeder andere Tag so toll ist! Na gut, das klingt vielleicht nicht gerade schmissig, aber es stimmt. Die anderen Wochentage kamen mir im Vergleich zum Donnerstag wirklich vor wie Ferien.

Dieser besondere Donnerstag fing eigentlich ziemlich normal an: mit einem harmlosen Schulausflug zum Lincoln Park Zoo.

Die Pädagogische Isaacson-Spezial-Schule (bestimmt schafft ihr es nicht, bei der Aussage ernst zu bleiben, dass ihr auf eine Schule namens PISS geht!) ist eine der vornehmsten und angesehensten privaten Lehranstalten des Landes. Sie hätte genug Geld, um sich einen eigenen Zoo zu kaufen, wenn sie wollte. Aber stattdessen wurden wir auf »kulturell bereichernde« Ausflüge ins Shedd-Aquarium oder zu einem regionalen Apfelgarten oder einer anderen, viel ärmeren Schule im Westen der Stadt geschleift, damit meine Klassenkameraden mit eigenen Augen sehen konnten, um wie viel besser ihr Leben war als das anderer Jugendlicher.

An diesem Donnerstag karrte ein Konvoi aus Luxusreisebussen die gesamte Schule zum Zoo. Auf der rechten Seite der Straße lag der Michigansee und sah mit seiner glitzernden blauen Oberfläche aus wie ein Ozean, der sich unendlich dahinstreckte.

Nachdem wir vor dem Eingang zum Lincoln Park Zoo aus dem Bus gestiegen waren, suchte ich zuerst Edwin. Das war das Gute an Ausflugsdonnerstagen: Ich konnte den ganzen Tag mit meinem besten Freund herumhängen.

Edwin war mit Abstand der beliebteste Junge an der PISS, und vielleicht auch der reichste. Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang.

Nicht, dass es bei den PISS-Schülern selten vorkam, dass jemand reich war (ich war eine der wenigen Ausnahmen). Von den 440 Schülerinnen und Schülern bekamen nur 45 die Schulgeld-Ermäßigung. Die anderen kamen aus Familien, die wohlhabend genug waren, um sich 43000 Dollar pro Jahr für etwas leisten zu können, das es anderswo umsonst gab.

Aber Edwins Familie schwamm auf einem ganz anderen Niveau im Geld. Ich arbeitete im Sommer immer im Bioladen meines Dad, während Edwin die Ferien damit verbrachte, in der privaten Luxusjet-Flotte seiner Eltern um die Welt zu düsen. Ja, in der Flotte, sie hatten nicht nur einen Privatjet. Ich wusste nicht einmal, womit genau Edwins Eltern ihren Lebensunterhalt verdienten. Sie arbeiteten irgendwo in der Innenstadt so was mit Finanzen – als Vorstandsvorsitzende einer Investitionsfirma oder Geschäftsführende Finanzprodukt-Manager oder Marktanalytiker-Aktienmakler-Finanzchef-Verwalter oder so.

Aber wie auch immer: Obwohl wir aus zwei verschiedenen Welten kamen, waren Edwin und ich seit unserer ersten Begegnung vor drei Jahren beste Freunde.

An jenem Donnerstag fand ich ihn umgeben von einer Schar hübscher Achtklässlerinnen. Sie verzogen das Gesicht, als ich mich dazugesellte. Ich vermutete, das lag daran, dass ich roch wie eine Mischung aus gepökeltem Schweinebein und isländischem Moor (mein Dad stellte nämlich seine eigenen Bioseifen her und zwang mich dazu, sie zu benutzen). Ich ignorierte das genervte Glotzen der Mädels, als sie sich zerstreuten – wie immer, wenn ich aufkreuzte.

»He, Greg«, sagte Edwin mit breitem Grinsen. »Hat dein Dad auf seiner Reise irgend ’ne coole Entdeckung gemacht? Irgendwelche ausgestorbenen norwegischen Baumsäfte? Oder eine neue Art Sumpfmoos? Vielleicht hat er endlich den seltenen und flüchtigen Arkonischen Knopfpilz auftun können?«

Ein Teil von Dads Arbeit als ökologischer Kunsthandwerker (seine Worte, nicht meine) bestand in Reisen um die ganze Welt, auf der Suche nach neuen Zutaten für seine Seifen und Tees und andere natürliche Gesundheitsprodukte.

Er stöberte schon die ganze Woche in Norwegen herum.

»Ich weiß nicht, er kommt morgen zurück«, sagte ich. »Warum? Bist du wirklich so scharf darauf, seinen neuesten Tee auszuprobieren?«

Edwin sah mich an, als ob ich ihn aufgefordert hätte, mir seinen Finger ins linke Nasenloch zu bohren.

»Äh, nicht schon wieder«, sagte er und lachte. »Seine letzte Teemischung hat mir fast das Gesicht explodieren lassen, weißt du noch?«

»Er konnte aber auch nicht wissen, dass du allergisch gegen Schiefer bist«, rief ich ihm in Erinnerung.

»Das liegt daran, dass Schiefer eine Gesteinsart ist«, sagte Edwin und grinste. »Ich hatte noch nie Schiefer gegessen, weil im Allgemeinen kein Schwein Felsen verzehrt.«

»He, du hast ihn aber selbst um eine Kostprobe gebeten. Mein Dad zwingt niemanden, etwas zu probieren. Meistens bin ich sein Versuchskaninchen.«

»Ich weiß, aber ich kann nichts daran ändern, ich mag deinen Dad einfach«, sagte Edwin. »Er bringt mich zum Lachen. Der Typ ist einfach witzig.«

»Es freut mich, dass wenigstens einer von uns ihn witzig findet«, murmelte ich.

Im tiefsten Herzen war ich ebenfalls ein großer Fan der Macken meines Vaters, aber das wollte ich um keinen Preis zugeben.

»Und?«, sagte Edwin mit spöttischem Lächeln. »Bist du bereit für die atemberaubende Welt des Lincoln Park Zoo?«

Ich verdrehte die Augen.

Das ist das Blöde daran, wenn man so reich ist wie Edwin: Wenn man sich buchstäblich alles leisten kann, werden die meisten normalen Dinge langweilig. Im vergangenen Winter erst hatten seine Eltern ihn mit dem Hubschrauber über einen sibirischen Nationalpark in Ostrussland fliegen lassen – da konnte ein Ausflug in den Zoo einfach nicht mithalten. Vermutlich war er deshalb so begeistert von meinem Dad: Eines der wenigen Dinge, die man für Geld nicht kaufen konnte, war ein ausgeflippter, exzentrischer und (möglicherweise) witziger Vater.

»He, man weiß ja nie«, sagte ich. »Vielleicht ist es aufregender, als es klingt, sich deprimierte Tiere in einem Käfig anzusehen.«

Edwin lachte. Er hatte eine Schwäche für meinen bizarren, düsteren Optimismus. Ich machte meinen Dad für diese Eigenschaft verantwortlich.

»Sei nicht so ein Gwint«, sagte er.

Edwin bezeichnete mich als Gwint, wenn er mich zu pessimistisch fand. Ich hatte keine Ahnung, was »Gwint« bedeutete, aber diese Bezeichnung kam mir auf eine seltsame Weise passend vor. Edwin war begabt darin, merkwürdig passende Spitznamen zu finden. Wie Scharfe Soße, zum Beispiel. Der war Englischlehrer an der PISS und hatte oft die Aufsicht bei den Ausflügen. Sein richtiger Name war Mr Worchestenshire, und natürlich wussten wir alle, dass Worcestersoße streng genommen gar nicht scharf ist, aber als Edwin diesen Spitznamen prägte, hatte er nicht genau gewusst, wie Worcestersoße denn eigentlich schmeckte. Außerdem war Scharfe Soße ein viel besserer Spitzname als Fermentierter Würzextrakt. Deshalb blieb der Name haften.

»Egal«, sagte ich. »Du bist übrigens am Zug. Oder versuchst du Zeit zu schinden, in der Hoffnung, dass ich meinen Masterplan vergesse?«

Edwin schnaubte und zog sein Telefon hervor.

Eine unserer gemeinsamen Leidenschaften war Schach. Nicht viele in unserem Alter spielten Schach. Genauer gesagt, mir war bisher nur einer begegnet, der Schach spielte: Danny Ipsento. Er hatte früher in unserer Straße gewohnt. Aber dann hatte es sich herausgestellt, dass er neben Schach noch andere Hobbys hatte, wie Brandstiftung und Taubenvergiften im Park. Deshalb wurden wir niemals richtige Freunde – ich hatte zu oft Pech, um mir einen Freund mit dermaßen gefährlichen Hobbys leisten zu können. Das wäre für mich gesundheitsgefährdend gewesen.

Aber was ich sagen wollte: Weil es so wenig Schachspieler gab, kam es mir fast zu perfekt vor, als ich Edwin zum ersten Mal die Schach-mit-Freunden-App an seinem Telefon öffnen sah. Ich hatte nur mit Schach angefangen, weil mein Dad von diesem Spiel besessen war und mir schon mit drei Jahren Unterricht gegeben hatte. Mein Dad redete die ganze Zeit über die Perfektion des Schachspiels: wie uralt es sei, dass es das einzige bekannte Spiel sei, bei dem Glück nicht die geringste Rolle spielt, und dass man dabei sein eigenes Schicksal zu hundert Prozent in eigenen Händen hält. Jeder Zug, jeder Gewinn, jeder Verlust seien allein einem selbst überlassen, was man vom Leben nicht gerade sagen könnte (vor allem nicht als Belmont). Was auch der Grund war, warum ich Schach lieben gelernt hatte, trotz der Tatsache, dass ich fast nie gewann. Bei jeder neuen Partie war die Möglichkeit eines Sieges nur von meinem eigenen Vorgehen begrenzt. Was für jemanden aus einer mit ungeheurem Pech belegten Familie ein gewaltiger Trost war.

Ich war noch immer bei Weitem nicht so gut wie mein Dad. Noch nicht einmal so gut wie Edwin. Ich schlug Edwin vielleicht in jeder zehnten oder fünfzehnten Partie, und selbst dann hatte ich den Eindruck, dass er mich nur gewinnen ließ, damit ich am Ball blieb. Er liebte Schach zum Teil aus demselben Grund wie ich: Er hatte es schon als kleines Kind von seinem Dad gelernt. Dieser war nicht nur unanständig reich, sondern zufällig auch ein ehemaliger Schachgroßmeister. Und Edwin hatte seinen Dad immer schon angebetet, so sehr, dass er versuchte, seine Bewegungen nachzuahmen, um eines Tages genauso wie er gehen und reden und sich verhalten zu können.

Aber Edwin liebte Schach auch noch aus einem tiefer gehenden Grund, und vielleicht war das auch derselbe Grund, weshalb er so viele Freunde hatte: Er versuchte zu gern, die geheimsten Gedanken anderer zu durchschauen.

Edwin machte endlich seinen Zug, als Scharfe Soße, unser Aufsichtslehrer, unsere Gruppe über einen Betonweg führte.

»Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was du jetzt wieder vorhast«, sagte ich.

Ich hatte selbst kein Smartphone (lange Geschichte), deshalb würde ich mir seinen Zug erst später im Computerraum der Schule ansehen können.

»Versuch, dir keine allzu großen Sorgen zu machen«, sagte Edwin nickend. »Genieß einfach diesen sensationellen Ausflug, den die PISS zu unserer Erbauung und Unterhaltung arrangiert hat.«

Ich lachte.

Wir begannen unseren Rundgang in der »Welt der großen Bären« – als ob es auch andere Bären gäbe! Wir betraten ein Gelände, das auf drei Seiten von niedrigen Holzzäunen und Purgier-Kreuzdorn-Sträuchern umgeben war (okay, ich finde Pflanzen total interessant, na und?). Eine dicke Glasscheibe trennte die Zoobesucher von der Bärenwelt, die aus einem felsigen Abhang bestand. Mehrere riesige Eisbären lungerten vor uns herum.

Die anderen riefen »ooooh« und »aaaah«, als sich die gewaltigen Bärenköpfe umdrehten, um uns anzustarren.

Mir sträubten sich die Haare an den Armen, als der größte der Bären meinen Blick einfing. Er stieß ein solches Gebrüll aus, dass wir es durch alle Schichten des Sicherheitsglases hören konnten.

Ich war eigentlich nie besonders tierlieb gewesen. Die Haustiere anderer wichen mir normalerweise aus, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Was peinlich war, denn Hunde haben sich doch im Laufe der Jahrtausende darauf spezialisiert, Menschen zu lieben.

Aber als ich dort im Lincoln Park Zoo stand und geschockt dem riesigen Bären in die Augen starrte, kam mir das ganz anders vor als bei Hunden und Katzen, die mich nicht leiden konnten. Es ist schwer zu erklären, aber ich wusste sofort ganz genau, dass hier etwas nicht stimmte. In dem Moment war mir klar, dass der Bär mich mehr hasste als alles andere auf der Welt.

Alle sahen in ehrfürchtigem Schweigen zu, wie der Eisbär auf uns zutrottete. Wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, war er mindestens dreimal so groß wie ich, und seine Pfoten waren groß genug, um mir mit einer einzigen Bewegung das ganze Gesicht wegzufetzen.

Die Lippen des Bären öffneten sich zu einem weiteren Fauchen.

Dann bückte er sich und hob mit seinen Vorderpfoten einen Felsquader auf. Die anderen aus meiner Klasse schnappten nach Luft. Einige lachten, als der Bär mit dem riesigen Felsbrocken zwischen den Pfoten auf uns zukam.

»Meine Güte, hat der Bär wirklich gerade einen Felsblock aufgehoben?«, fragte Edwin.

Eine junge Zooangestellte mit einem Namensschild (»Lexi«) trat vor unsere Gruppe aus verdutzten PISS-Leuten.

»Es besteht kein Grund zur Sorge«, sagte Lexi mit einem stolzen Lächeln. »Wilbur und einige andere der Bären spielen einfach gern mit Steinen. Das machen sie oft. Wie Hunde und Katzen können Bären überraschend verspielt sein.«

Wilbur ließ abermals ein wütendes Gebrüll hören.

Lexi lächelte noch immer, aber ihre Augen huschten nervös zurück zu den Bären. Wilbur machte wieder einige Schritte vorwärts, den Felsquader fest gepackt. Er stand jetzt genau auf der anderen Seite des Panoramafensters.

Und er starrte mir noch immer ins Gesicht.

Der Eisbär hob den Felsblock und knallte ihn gegen das Sicherheitsglas.

DRÖHN.

Die Zuschauer schnappten nach Luft und traten allesamt einen Schritt zurück, als die Fensterscheibe vibrierte. Aber sie zerbrach nicht, sie bekam nicht einmal einen Riss. Lexis Lächeln war verschwunden, aber sie gab sich alle Mühe, uns zu versichern, dass alles in bester Ordnung sei.

»Das sind fünf verschiedene Schichten aus verstärktem laminierten Sicherheitsglas«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Kein Grund zur Beunruhigung.«

DRÖHN.

Die äußerste Glasscheibe zersprang zu einem Spinngewebe. Das nervöse Gemurmel der Umstehenden schlug in etwas um, das große Ähnlichkeit mit Panik hatte.

Bären können kein unzerbrechliches Sicherheitsglas zerbrechen.

Ich wusste das so sicher, wie ich wusste, dass es keine Kobolde gab und dass die Seife meines Dad grauenhaft stank – das waren Tatsachen. Aber ich konnte nur voller Entsetzen zusehen, wie dieser Bär hier, durch meine Anwesenheit in einen unirdischen Zorn geraten, abermals mit dem Felsblock auf die dicke Panoramafensterscheibe einschlug.

DRÖHN.

Glassplitter stoben um den Bären im Gehege herum. Er hatte soeben ohne Probleme weitere Schichten des Panoramaglases zerschlagen. Die Zuschauer wichen immer weiter zurück. Einige hatten bereits die Flucht ergriffen. Jegliche Spur von Gelassenheit war aus Lexis Gesicht verschwunden und sie sprach hektisch in ein Walkie-Talkie.

Wilbur der Eisbär holte mit dem Felsblock aus und stieß dann ein letztes Mal damit zu.

KRÄSCH!

Die letzten beiden Glasschichten zerbrachen und verteilten sich in einer Million winziger Stücke über den Boden.

Kinder und andere Zoobesucher schrien auf und ließen sich in Deckung fallen. Wilbur stürzte an ihnen vorbei, als ob sie gar nicht da wären. Er hatte ein klares Ziel und nichts sollte ihm in die Quere kommen.

Wilbur, der drei Meter sechzig große Eisbär, kam geradewegs auf mich zugestürzt.

2

Wilbur macht sehr deutlich, dass die organischen Seifen meines Dad seinen Geruchssinn aufs Äußerste beleidigen

Schäumender weißer Schleim troff aus Wilburs fauchendem Maul und klatschte leise auf den Boden hinter ihm, während er voranstürmte.

Das hätte mich fast abgelenkt und ich wäre stumm und dumm stehen geblieben, während er mich zu einem Haufen menschlichen Hackfleischs verarbeitet hätte. Aber in letzter Sekunde kam ich zur Besinnung und ließ mich neben die Bahn des angreifenden Eisbären fallen.

Ich sprang sofort wieder auf die Füße, denn ich wusste, dass der wütende Bär nicht aufgeben würde. Gewaltige Krallen, die nur um Fingerbreite an meinem Gesicht vorüberjagten, bestätigten meine Vermutung.

Wilbur brüllte ein weiteres Mal.

Irgendwer kreischte los.

Ich nahm die Beine in die Hand.

Während ich mir einen Weg durch die Davonstürzenden bahnte, hörte ich mich zwischen keuchenden Atemzügen Wörter ausstoßen:

»Bär, Bär, Bär, Bär«, sagte ich, da mein Unterbewusstsein offenbar das Gefühl hatte, dass einige der Zuschauer den drei Meter sechzig großen Bären, der mich jagte, nicht sahen. »Bär, Bär, Bär!«

Ich rannte um ein großes hölzernes Schild herum, auf dem mitgeteilt wurde, Wilbur sei der älteste und größte in Gefangenschaft lebende Bär (na ja, bisher in Gefangenschaft lebend). Ich ging hinter dem Schild in Deckung wie hinter einer Festungsmauer.

Wilbur zerschlug diese Festungsmauer lässig mit einem Pfotenhieb.

Ein Splitterhagel prasselte auf meinen Kopf und ich sprintete wieder los, kam aber nicht sehr weit. Ich blieb mit dem Fuß an der Ecke eines verlassenen Imbisswagens hängen, stürzte und rollte bis zu einer Bank, wobei ich unterwegs eine heruntergefallene Wurst zerquetschte.

Wilbur wurde langsamer und setzte die Verfolgung dann im Wandertempo fort – er wusste ja, dass ich gefangen war und keine Fluchtmöglichkeit hatte (und jetzt zudem großzügig mit Senf gewürzt war).

Ich setzte mich voller Entsetzen auf und sah zu, wie der Bär zum letzten Hieb ausholte, wobei seine wütenden Augen in seinem weißen Fell leer und schwarz funkelten. Mindestens drei Betäubungspfeile steckten in seinem Rücken, aber das Betäubungsmittel hatte keinerlei Auswirkungen auf seinen wutentbrannten Zustand.

Zwei Zooangestellte in braunen Kampfanzügen hatten ihn fast eingeholt, auf jeder Seite einer. Sie krochen weiter, einer lud sein Betäubungsmittelgewehr nach und der andere hielt eine Stange mit einer Schlinge am einen Ende. Wilbur wischte einen der beiden problemlos mit der Pfote beiseite. Der Typ flog in einen in der Nähe stehenden Baum (eine Amerikanische Ulme). Sein Kollege zögerte. Wilbur drehte sich um und brüllte ihn an und der Mann stürzte davon, nachdem er mir einen mitleidigen und gleichzeitig entschuldigenden Blick zugeworfen hatte.

Ich sah dem Bären ins Auge … und damit meinem eigenen sicheren Tod.

Aber dann stand plötzlich jemand vor mir und beschützte mich vor dem wütenden Tier – Edwin! Hoch aufgerichtet und voller Selbstvertrauen bezwang er den Eisbären mit Blicken, der uns vermutlich beide für eine Art nette Zwischenmahlzeit hielt.

»Was tust du da?«, fragte ich, voller Angst, als Letztes in meinem Leben zu sehen, wie mein einziger Freund als Appetithäppchen verspeist wurde.

Edwin achtete nicht auf mich, sondern starrte weiterhin den Bären an. Wilbur erhob sich zu seiner vollen Größe und fauchte wütend. Edwin sagte nichts – er starrte nur.

Nach einigen Augenblicken wurden Wilburs Augen glasig. Dann waren sie einfach nur noch leer. Er schwankte für einen Moment auf seinen Hinterbeinen, dann kippte er mit einem leisen TUMP auf den Betonboden. Zooangestellte mit Tierfanggeräten stürzten herbei, um das bewusstlose Tier zu fesseln.

Edwin fuhr mit verdutzter Miene herum und legte sich eine zitternde Hand auf die Brust. Die totale Furchtlosigkeit, die er wenige Sekunden zuvor an den Tag gelegt hatte, schien ihm jetzt zu Bewusstsein zu kommen und seine Knie zitterten.

»Meine Güte, wie … wie hast du …«, stammelte ich, noch immer zu geschockt, um einen zusammenhängenden Satz herauszubringen.

»Ich … ich weiß nicht«, sagte Edwin und schüttelte, sichtlich ebenfalls geschockt, den Kopf. »Ich … ich wollte bloß …«

Aber er konnte den Satz nicht beenden, denn die anderen aus unserer Schule drängten sich jetzt um ihn zusammen, schlugen ihm auf die Schultern und beglückwünschten ihn zu seiner Heldentat. Sie waren quasi kurz davor, ihm einen Eimer Limonade über den Kopf zu kippen und ihn auf ihre Schultern zu heben. Edwin erklärte immer wieder, sicher hätten die Betäubungspfeile dann doch noch gewirkt und es sei pures Glück gewesen, aber alle ignorierten seine Bescheidenheit und überhäuften ihn weiterhin mit Lob.

Ich stand ganz langsam auf.

Ein langer Schatten fiel über mein Gesicht und eine Sekunde lang glaubte ich, andere Bären seien Wilbur durch die zerbrochenen Scheiben gefolgt. Aber dann schaute ich auf und sah in Scharfe Soßes stirnrunzelndes Gesicht.

Es war kein Geheimnis, dass Scharfe Soße mich nicht leiden konnte.

»Was haben Sie denn jetzt wieder angerichtet, Mr Belmont?«, fragte Scharfe Soße.

»Nichts«, sagte ich verzweifelt. »Sie glauben doch nicht im Ernst, ich hätte das hier mit Absicht …«

»Sicher hat der Geruch dieser grauenhaften sogenannten Seife, die dein Vater verhökert, die Tiere verstört«, sagte Scharfe Soße und starrte mich an, als wäre ich eine Packung sauer gewordener Milch.

»He, ich weiß, die Seifen meines Vaters sind nichts für zarte Gemüter, aber …«

Mir blieben die Wörter in der Kehle stecken. Im Grunde hatte ich noch gar nicht richtig verarbeitet, was hier gerade passiert war. Ich war zu sehr damit beschäftigt gewesen, um mein Leben zu rennen, als stehen zu bleiben und Warum? zu fragen. Warum hatte ich einen Eisbären dermaßen wütend gemacht, dass er angeblich unzerbrechliches Glas zerbrochen hatte – nur um mir eigenhändig unter die Nase zu reiben, wie sehr er mich nicht leiden konnte?

Rochen Dads Seifen wirklich so entsetzlich?

Auf der Rückfahrt zur Schule konnten sich die anderen im Bus gar nicht beruhigen.

Ich redete mit niemandem, da Edwin in dem Chaos, das auf den Bärenangriff folgte, in einem anderen Bus gelandet war. Aber ich hörte um mich herum eine Menge fieberhaftes Gemurmel:

»Edwin ist ein Held, echt.«

»… hat den Bären irgendwie hypnotisiert.«

»Greg ist wirklich eine Missgeburt … hast du gesehen, dass der Bär ihn unbedingt fressen wollte?«

»… sah für ihn sicher aus wie ein doppelter menschlicher Cheeseburger.«

»Ich kann es gar nicht abwarten, mein Video von dem Angriff zu posten, das geht garantiert viral …«

»Ich werde mich dieses Wochenende definitiv mit Edwin verabreden …«

Sowie wir die PISS erreicht hatten, drängte ich mich durch das Gewühl in den Gängen zu meinem Schließfach. Ich wollte unbedingt im Laden meines Dad sein, ehe um vier Uhr nachmittags meine Schicht losging. Die Arbeit im Erdgüter und Organische Harmonie-Shop (den ich EGOHS nannte) war meistens absolut langweilig. Genau das, was ich jetzt brauchte: eine ruhige, bärenlose Umgebung, um den Kopf klarzukriegen und der ganzen Sache einen Sinn abzugewinnen.

Die anderen aus meiner Klasse starrten mich an wie ein Gespenst, als ich an ihnen vorbeilief. Und das hätte ich eigentlich auch sein sollen: ein Junge, der bei einem grauenhaften Zwischenfall auf einem Schulausflug ums Leben gekommen und jetzt dazu verflucht war, eine qualvolle Ewigkeit die privilegierten Schüler der PISS heimzusuchen.

Einige Minuten darauf bog ich um eine Ecke in der Nähe des nördlichen Schulausgangs; ich wollte die PISS unbedingt verlassen, ehe ich noch ein einziges Mal angeglotzt würde wie ein Zombie. Aber eine Mauer aus wütenden Muskeln vertrat mir den Weg.

»Hier gehts nicht weiter, Fettmont«, sagte die riesige Gestalt. »Außer du zahlst den Zoll.«

Fettmont war einer meiner Spitznamen an der PISS (ihr wisst schon, weil ich fett war und mit Nachnamen Belmont hieß). Andere Spitznamen lauteten Roly-McBowly (weil ich einer menschlichen Bowlingkugel ähnelte) und Soßenkloß (weil fette Leute angeblich gern Soße aßen, und um ehrlich zu sein, aß ich gern Soße).

Die riesenhaften Schultern, die über meinem Kopf aufragten, gehörten Perry Sharpe, einem Achtklässler, den man leicht für ein kleines Rhinozeros halten konnte. Sein richtiger Name war Periwinkle, also »Immergrün«, aber nur jemand mit Todessucht hätte ihn jemals so genannt. Er war der gemeinste Typ an der ganzen PISS. Die meisten Quälgeister beschränkten sich auf harmlose Grundtechniken, wie Beschimpfungen oder Ohrenschnippen, Perry dagegen fand große Befriedigung darin, kreativere Formen der Folter zu ergründen. Wie etwa, meinen Kopf in die Super Bowl zu drücken oder meine Schultasche mit spitzen Bleistiften zu spicken, wenn ich gerade nicht hinsah (mit der Spitze nach oben natürlich).

»Hast du mich gehört, Fettmont?«, fragte Perry. »Du kommst hier nicht durch, wenn du den Zoll nicht zahlst.«

Einer seiner Wurstfinger bohrte sich in meine Schulter und ich wäre fast hingefallen, konnte mich aber noch fangen.

Ich hätte Perry gern darüber aufgeklärt, dass als Zoll streng genommen eine Art Import / Export-Steuer im internationalen Handel bezeichnet wird, was auf unsere Situation nicht zutraf. Das Wort, das er vermutlich suchte, war »Maut«, was normalerweise verwendet wurde, wenn von einer Gebühr für die Benutzung eines Weges die Rede war.

Aber das alles sagte ich nicht. Ich sagte nur kleinlaut: »Ich könnte ja auch woanders langgehen …«

Perry lachte.

»Da hast du ein Problem, Fettmont«, sagte er. »Der Zoll gilt nämlich überall. Egal wo, du musst blechen. Und der Zoll ist ganz schön hoch, so hoch, da garantier ich dir, du kannst dir das nicht leisten, nicht bei den jämmerlichen Gewinnspannen von dem blöden Hippieladen deines Alten. Und deshalb kriegst du die Strafe fürs Nichtbezahlen. Nämlich, dass ich dir so fest ich kann gegen den Arm boxe. Und du darfst nicht zusammenzucken, sonst tu ich es noch mal, und noch mal und noch mal, in perpetuum.«

Ich schluckte und wäre fast an meiner eigenen Zunge erstickt.

»Du weißt doch, was das bedeutet? In perpetuum?«, fragte Perry, als ob er derjenige wäre, der mit einem Stipendium an die PISS gelangt war, und nicht ich.

Nur für die Akten:

In perpetuum, aus dem Lateinischen: für immer, in alle Ewigkeit

von:

perpetuus (Adjektiv): fortlaufend, ewig

An einem Donnerstag einem Eisbärenangriff zu entkommen war für einen Belmont an sich schon ein kleines Wunder. Aber die Gesetze des Zufalls würden mich nicht zweimal retten. Ich war lange genug ein Belmont (seit dreizehn Jahren), um das zu wissen.

Ich seufzte schicksalsergeben.

Von einem Bären zerrissen zu werden wäre wenigstens ziemlich schnell und schmerzlos gewesen.

3

Der superdunkelgraue Donnerstag ist entsetzlicherweise erst halb vorüber

Später würde ich diesen besonderen Donnerstag als den superdunkelgrauen Donnerstag bezeichnen.

Die Bezeichnung Schwarzer Donnerstag war ja bereits von etwas fast so Schrecklichem besetzt – von dem gewaltigen Börsenkrach, der die Große Depression ausgelöst hatte – und das hatte in mir den Verdacht geweckt, dass auf irgendeine Weise ein Belmont seine Finger mit im Spiel gehabt haben musste.

Schicksalsergeben drehte ich Perry meine Schulter zu.

Als Belmont war ich hervorragend darin, die Tritte hinzunehmen, die das Leben mir versetzte, so schmerzhaft sie auch sein mochten. Das Leben war nicht fair. Das hatte ich schon begriffen. Solche universalen Gewissheiten waren unabänderlich. Es war viel einfacher, sich der Unfairness mit einem Anschein von Würde und Haltung zu stellen.

Ich schloss die Augen und wartete auf den Schmerz.

Aber dann hörte ich eine vertraute Stimme.

»Ach, hier bist du, Greg!«

Ich öffnete die Augen – Edwin stand zwischen einem sichtlich verärgerten Perry und mir.

»Du warst so schnell weg, Mann«, sagte Edwin zu mir. »Du hast wohl vergessen, dass wir noch was zu erledigen haben. Du weißt schon, das. Falls du hier nicht noch beschäftigt bist.«

Ich schüttelte den Kopf.

Perry verzog wütend das Gesicht. Er hatte Edwin noch nie besonders gut leiden können (da war er vermutlich der Einzige an der ganzen PISS). Aber trotzdem hatte er Edwin noch nie so schikaniert wie die anderen. Es wirkte fast so, als ob er aus irgendeinem Grund Angst vor Edwin hätte, obwohl er doppelt so groß war.

»Egal«, sagte Perry und stolzierte davon. »Wir sprechen uns noch, Greg.«

»Danke«, sagte ich zu Edwin und konnte endlich wieder atmen. »Zweimal an einem Tag gerettet. Einmal vor einer grauenhaften haarigen Bestie mit fauligem Atem und einem erbsgroßen Gehirn … und dann vorhin noch vor dem Eisbär.«

»Der geborene Komiker!«, scherzte Edwin. »Komm schon, ich fahr mit dir zum Laden. Schließlich ist Donnerstag, und dir kann viel weniger passieren, wenn du mit mir zusammenbleibst. Ist doch klar.«

Ich grinste und nickte.

»Ein bärenstarker Vorschlag«, sagte ich.

»Nicht schlecht!«, Edwin lachte. »Auch wenn es ziemlich nahelag.«

Er lachte nicht, weil mein Wortspiel so komisch war (war es nicht), sondern weil es so schlecht war (sehr schlecht). Wir standen beide auf lahme Wortspiele. Verlangt jetzt nicht, dass ich erkläre, was wir daran so witzig fanden, ich weiß es nämlich nicht. Im vergangenen Jahr hatten wir uns im Matheunterricht immer wieder Zettel mit Wortspielen zugeschoben, bis wir rote Gesichter hatten und zitterten, weil wir das Lachen kaum noch unterdrücken konnten. Wir hatten uns sogar geschworen, eines Tages ein neues landesweites Gesetz zu erlassen, nach dem alle, die ein schlechtes Wortspiel machen wollten, zuerst auf einen Stuhl steigen und offiziell mit erhobenem Zeigefinger erklären mussten: Jetzt kommt ein Wortspiel! Das Komische war, dass Edwins Eltern vermutlich reich und mächtig genug waren, so ein Gesetz durchzudrücken.

Edwin und ich verließen die Schule, gingen die kurze Strecke zur Bahnstation und quetschten uns in einen überfüllten Wagen. In einer Ecke fanden wir einige freie Sitze. Ich fuhr fast immer mit der Bahn zur Schule, zu Dads Laden und nach Hause. Die drei Orte lagen nicht gerade nahe beieinander, aber an derselben Bahnlinie, und das machte die Sache ziemlich unkompliziert. Edwin fuhr an den wenigen Tagen, an denen er nach der Schule nichts vorhatte, mit mir zusammen. Er hatte seinen persönlichen Chauffeur, aber aus Gründen, die ich nie ganz verstanden habe, nahm er dessen Dienste so selten wie möglich in Anspruch.

»Komm doch heute nach der Arbeit zu uns«, sagte Edwin, als der Zug sich wackelnd in Bewegung setzte. »Ich habe meinen Eltern schon erzählt, was passiert ist, und sie schmeißen eine Party, um meine Heldentat zu feiern. Vielleicht verleiht mir der Präsident sogar eine Lebensrettungsmedaille … es gibt so ein Gerücht …«

Ich lachte.

Edwin riss oft Witze über seine Wirkung auf andere, dieses Außenbild, dass er perfekt war – auf diese Weise machte er das alles weniger peinlich. Die Lobeshymnen, mit denen die anderen Schüler und auch die Lehrer ihn gern überschütteten, waren ihm unangenehm. Er hatte mir einmal erzählt, ich sei der Einzige, dem er das gestehen könnte; alle anderen waren entweder neidisch oder ärgerten sich oder fanden ihn ganz einfach undankbar. Ich sei der Einzige, den er kannte, der begriff, dass ein Bild von etwas nicht dasselbe ist wie die Wirklichkeit.

»Alle Freunde meiner Eltern«, sagte er, als er mir erklären wollte, wie er das meinte, »die spenden eine Menge Geld für wohltätige Zwecke und Fundraising und so was. Aber das tun sie nur, wenn andere davon erfahren. Na ja, und außerdem können sie es von der Steuer absetzen … Jedenfalls würden sie niemals auf die Idee kommen, anonym in einer Suppenküche auszuhelfen. Ihre Freigebigkeit wird genau registriert, und nur darum geht es. Obwohl sie trotzdem anderen helfen, ist das nicht echt.«

Je besser ich Edwin und seine Eltern kennenlernte, umso besser verstand ich, was er meinte.

»Ich glaube, ich lass die Party heute Abend ausfallen«, sagte ich.

Edwin verdrehte dramatisch die Augen.

»Hör doch auf, Greg!«, sagte er. »Du weißt doch, wie die anderen an der PISS mich anöden. Meine Eltern haben einen DJ angeheuert und lassen die ganze Palette von Chicagos besten Pizzen kommen. Ich weiß doch, wie gern du Pizza isst. Und ich verspreche dir, Bären haben keinen Zutritt.«

Wieder lachte ich.

Das mit der Gratispizza war wirklich ziemlich verlockend.

(Eine kurze Nebenbemerkung darüber, wie sehr mein Dad und ich Pizza lieben: Einmal haben wir aus Versehen unsere Lieblingspizzeria in den Bankrott getrieben. Das war an ihrem mittlerweile berüchtigten ersten – und letzten – Pizza-All-You-Can-Eat-Mittwoch. Das ist übrigens auch typisch für die Belmonts: Wir essen wirklich wahnsinnig gern. Nicht weniger als vier Belmonts sind bereits bei Wettessen zu Weltmeistern gekürt worden.)

»Ich überlegs mir«, sagte ich. »Vielleicht kann mein Dad mich für ein oder zwei Stunden entbären. Wenn ihm dann nur nicht die Decke auf den Kopf fellt.«

Diesmal lachte Edwin. »Beide gut.«

»Aber mal ehrlich, was ist da heute im Zoo wirklich passiert?«, fragte ich schließlich.

Edwins Lächeln verschwand. Er sah mich einen Moment lang an und dann schaute er aus dem gegenüberliegenden Fenster. Die Dächer von hohen Mietskasernen fegten vorüber. Es kam nur selten vor, dass das natürliche Leuchten in Edwins Augen erlosch.

»Na ja, abgesehen von den bemerkenswerten Finten, mit denen du dem Bären entkommen wolltest, hab ich keine Ahnung«, sagte er endlich. »Ich hatte gehofft, du könntest es mir sagen. Du bist es doch, der einen Eisbären auf irgendeine Weise in wahnsinnige Wut versetzt hat!«

Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich …«

»Immer mit der Ruhe«, sagte Edwin und grinste jetzt wieder. »Sollte nur ein Witz sein. Ich habe gehört, dass Scharfe Soße dir die Verantwortung zuschieben wollte. Der Kerl hat vielleicht Nerven …«

»Allerdings«, sagte ich zustimmend. »Aber irgendwann hat er dann doch gefragt, ob bei mir alles in Ordnung ist …«

»Vermutlich nur, um seinen eigenen Hintern zu retten, also juristisch«, sagte Edwin. »Und damit die PISS nicht ihre tollen Stiftungsgelder einbüßt.«

»Aber wie hast du es geschafft, dass der Bär zurückgewichen und dann umgefallen ist, bloß weil du ihn angestarrt hast?«

Edwin zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung, vermutlich einfach perfektes Timing, und die Betäubungspfeile haben endlich gewirkt«, sagte er. »Ich wusste, dass ich irgendetwas unternehmen musste. Ich konnte ja wohl nicht tatenlos zusehen, wie ein Eisbär meinen besten Freund wie einen Lachs filetiert. Ich meine, klar, bestimmt hattest du furchtbare Angst. Aber eigentlich glaube ich, es wäre viel schlimmer, zusehen zu müssen, wie du gefressen wirst, als selbst gefressen zu werden.«

»Na ja, du hast mir heute das Leben gerettet«, sagte ich. »Zweimal.«

»Vielleicht«, sagte Edwin sehr betont.

»Nein, wirklich«, beharrte ich, ich wollte das Thema noch nicht aufgeben. »Du hättest sterben können. Hättest vermutlich sterben müssen. In diesem Moment müssten wir eigentlich beide in den Fäkalien des Bären miteinander verschmelzen …«

»Krass, Greg«, sagte Edwin.

Eine ältere Dame, die neben uns im Wagen saß, warf mir einen angeekelten Blick zu, dann rutschte sie ein paar Daumenbreit weiter weg. Das passierte uns nicht selten. Je länger wir uns kannten, umso chaotischer wurden unsere Witze. Wir lachten über Dinge, von denen sonst kein Mensch zu begreifen schien, dass sie komisch waren.

»Was ich sagen wollte, ist«, sagte ich jetzt mit leiserer Stimme, »danke.«

»Hey, wozu hat man schließlich Freunde«, sagte Edwin. »Damit sie verhindern, dass ihre besten Kumpel zu Bärenkacke werden!«

Die letzten Wörter sagte er sehr laut und entlockte der älteren Dame damit einen weiteren angeekelten Blick. Ich gab mir alle Mühe, nicht zu feixen.

»Vielleicht war es einfach Schwein, dass der Bär im richtigen Moment abgekackt ist«, sagte ich.

»Ja, das wäre sonst wirklich ein bärenstarker Haufen geworden«, sagte Edwin.

Jetzt lachten wir beide und die ältere Dame war offenkundig total angewidert von der heutigen Jugend.

»Der Elch ist ja zum Glück an uns vorbeigegangen«, fügte ich hinzu.

Wir runzelten die Stirn bei diesem letzten Wortspiel, das natürlich nicht richtig funktionierte. So endeten unsere Serien von lahmen Wortspielen immer, einer von uns brachte ein so mieses, dass wir uns nicht einmal ein Lachen abringen konnten.

»Du hast also wirklich keine Ahnung, warum der Bär es auf dich abgesehen hatte?«, fragte Edwin. »Hattest du mal wieder Speck in der Hosentasche gehamstert?«

(Na gut, es stimmt, einmal bin ich mit den Taschen voll gebratenem Speck in die Schule gegangen. Zum Teil aus Jux – fette Kinder stinken nach Speck, ha, ha! – und zum Teil, weil ich in der Schule oft hungrig werde und Speck eine hervorragende Zwischenmahlzeit abgibt. Wir können festhalten, dass es aus einer Myriade von Gründen nicht die beste Idee war.)

Ich schüttelte den Kopf, konnte ein Lächeln jedoch nicht unterdrücken.

»Nein … aber vielleicht, ganz vielleicht hatte Scharfe Soße doch recht?«, sagte ich. »Vielleicht konnte der Bär den Geruch von Dads Seifen genauso wenig ertragen wie alle anderen? Mein Vater versucht in letzter Zeit, mich immer mehr von seinen Produkten testen zu lassen. Und er wird dabei irgendwie immer komischer.«

»Noch komischer?«, scherzte Edwin.

»Echt, noch komischer als sonst«, erklärte ich.

»Dann hatten wohl wirklich die Seifen und die Tees oder was auch immer damit zu tun«, meinte Edwin nachdenklich.

»Ja, aber ist das nicht total unwahrscheinlich?«, fragte ich. »Andererseits – ein Bär, der mit einem Felsbrocken unzerbrechliche Glasscheiben einschlägt, ist das auch …«

Einen Moment lang dachte ich daran, dass manche Leute behaupten, Tiere könnten den Menschen bis in die Seele schauen. Wie bei der Theorie, dass Hunde einen Soziopathen wittern oder das echte Böse in scheinbar reizenden Leuten erkennen. Vielleicht war das heute auch der Fall gewesen und in mir schlummerte ein krankhafter Serienmörder mit einer Sammlung von Menschendaumen, aus denen ich in meinem Keller ein Modell von Houston bauen und es dann Thumbston nennen würde.

»He«, stichelte Edwin, »sei ehrlich: Ich wette, als dich der Bär durch die Gegend gejagt hat, hast du dir trotz allem die Zeit genommen, alle Bäume zu identifizieren, an denen du vorübergewetzt bist, stimmts? Stimmts? Sag mir, dass es stimmt …«

Ich schüttelte den Kopf, als hielte ich es für vollkommen absurd, auf solche Dinge zu achten, während man um sein Leben rennt. Aber er stupste mich mit dem Ellbogen an und gab mir zu verstehen, dass er das witzig finden würde, wie er das immer tat – und nicht verrückt, wie die meisten anderen Leute.

»Ja, stimmt«, sagte ich und versuchte, nicht loszuprusten. »Ich konnte sogar erkennen, dass das Hinweisschild, das Wilbur zerbrochen hat, aus Weißer Scheinzypresse war.«

Edwin wollte sich ausschütten vor Lachen und schüttelte den Kopf. »Du bist unglaublich«, sagte er.

Ich zuckte mit den Schultern, als der Zug in meine Station einfuhr. »Danke«, sagte ich und stand auf. »Danke für alles heute, meine ich.«

Edwin hob eine Schulter und grinste. »Überleg dir das mit heute Abend«, sagte er. »Die Party dauert vermutlich bis neun oder zehn. Es wird sicher nicht gerade ein entbärungsreicher Abend.«

Ich grinste und schüttelte den Kopf, als die Waggontüren zuglitten.

Einige Minuten später auf dem Weg zum EGOHS konnte ich nur an die gemeinen, erbarmungslosen Augen des Bären denken, als er auf mich zugekommen war, um mir das Gesicht wegzubeißen. Ich lenkte mich damit ab, dass ich die Bäume identifizierte, an denen ich vorbeikam (obwohl ich das schon Dutzende Male getan hatte):

–Eschen-Ahorn

–Gingko

–Sassafrasbaum

–Sumpfesche

–Eschen-Ahorn

–Eschen-Ahorn mit einem wütenden Vogel, der von einem Ast auffliegt

–Wütender Vogel, der auf mein Gesicht zujagt

Ich wich aus und rannte los. Der kleine Vogel hätte mir um ein Haar mit seinem winzigen Schnabel die Wange aufgeschlitzt. Ich ging davon aus, dass es ein weiterer typischer Donnerstagszwischenfall war, aber dann schrie der Vogel mich an und umkreiste mich, um einen neuen Angriff zu starten. Einige Leute wichen mir aus, als ich mit hektisch in der Luft fuchtelnden Armen davonstürzte.

Was war heute nur los?

Eine Straße vom EGOHS entfernt stellte der kleine Vogel seine Angriffsversuche endlich ein. Aber als ich durch die Eingangstür ging, fragte ich mich, ob ich in einen Laden voller Bären- und Vogel-Verärgerungsmittel trat, die sich als organische Seifen und Tees getarnt hatten, oder ob sich hier etwas Größeres und noch Unerklärlicheres und Wahnsinnigeres abspielte.

»Was ist los?«, fragte Mr Olsen hinter dem Tresen.

»Ich bin draußen gerade von einem Vogel angegriffen worden«, sagte ich atemlos auf dem Weg zum Hinterzimmer. »Was für ein Tag!«

»Na ja, es ist ja auch Donnerstag«, bemerkte Mr Olsen.

Als einziger EGOHS-Angestellter neben meinem Dad und mir hatte Mr Olsen genug Zeit mit uns verbracht, um alle Geschichten über unseren Familienfluch zu hören. Ich war nicht sicher, ob er von unserer Theorie so ganz überzeugt war, aber er widersprach uns nicht.

Ich warf ihm einen genervten Blick zu und betrat das kleine Büro hinter dem Tresen.

Der Erdgüter und Organische Harmonie-Shop war ein Laden in Lincoln Park, wo die meisten von unserer wohlhabenden, gesundheitsbewussten Kundschaft wohnten. Er war kaum größer als ein Klassenzimmer und vollgestopft mit Regalen voller handgemachter Seifen, Pflegewässerchen und anderer Bioprodukte. Große Behälter mit Biogetreide und anderen erdnahen Lebensmitteln waren an den Außenwänden aufgereiht. Der Laden war selten ganz leer, aber es gab auch nie besonders viel zu tun. Was bedeutete, dass wir alles im Griff hatten. Selbst, wenn mein Dad auf Reisen war.

Ich stellte meine Schultasche im Büro ab und nahm meine EGOHS-Schürze, ehe ich zu Mr Olsen hinter die Kasse ging.

»In einem Zoo von einem Bären angegriffen zu werden, sollte ja wohl für einen einzigen Donnerstag Pech genug sein«, sagte ich, als ich mir die Schürze umband.

»Was soll das heißen?«, fragte Mr Olsen.

Mr Olsen war Ende vierzig oder Anfang fünfzig und trug immer einen antiken Anzug, dessen Teile nicht richtig zueinander passten. Er hatte einen kurz geschnittenen grauweißen Bart und war schon vor meiner Geburt ein enger Freund der Familie gewesen. Er hatte sogar die Trauerrede bei der Beerdigung meiner Mom gehalten, aber ich war zu jung gewesen, um mich daran erinnern zu können.

Als ich ihm erzählte, was im Zoo geschehen war, wurden seine Augen größer und größer. Aber er wirkte nicht geschockt oder entsetzt, wie man es hätte erwarten können. Stattdessen hatte er so eine Art besorgten, wissenden Blick. Als ob er schon von solchen Dingen gehört hätte – und als ob es ganz normal wäre, dass Zoobären ohne Vorwarnung Amok liefen und über einen Jungen herfielen.

»Tolle Geschichte, Greg«, sagte er endlich. »Aber ihr jungen Leute von heute seid einfach zu verweichlicht. Zu meiner Zeit hätte ich den Bären zu Tode gerungen. Hätte ihm an Ort und Stelle das Fell abgezogen und mir einen Teppich daraus gemacht.«

Ich nickte und versuchte, höflich zu lächeln.

Mr Olsen war schon sympathisch, wenn man ihn erst einmal kennengelernt hatte, aber auf den ersten Blick wirkte er wie ein übellauniger alter Knacker. Ununterbrochen ließ er sich darüber aus, dass es mit der Welt rapide bergab ging. Das war auch einer der Gründe, warum er und mein Dad so gute Kumpel waren. Sie schwärmten dermaßen für altmodisch, dass man hätte meinen können, ihre Hausgötter hießen Traditionell und Handgemacht, die schrulligen Zwillingsgötter, die in den Wolken lebten und sich ununterbrochen zankten.

Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber mein Dad hatte nicht einmal ein Handy. Und ich auch nicht. Immer wenn ich meinen Dad danach fragte, brachte er irgendeine Ausrede:

Die verursachen Gehirnkrebs.

Die sind nicht gut für die Augen.

Jugendliche haben heutzutage keine Verbindung mehr zur Erde und zum Leben, das sie umgibt.

Die kosten zu viel.

Onkel Melvins Handy ist eines Abends beim Aufladen explodiert und hat das ganze Haus abgefackelt. (Das war natürlich an einem Donnerstag.)

Du kommst seit dreizehn Jahren sehr gut ohne aus.

Eine E-Mail-Adresse hatte ich auch nur, weil es in der PISS den Computerraum gab und die öffentlichen Bibliotheken Gratisnutzung von Rechnern anboten. Ich erzählte meinem Dad immer wieder, dass unser Laden einen viel größeren Umsatz machen könnte, wenn er sich wenigstens eine Website zulegte. Aber er lehnte jedes Mal stur ab.

Was ich eigentlich sagen will: Es war schwer, meinen Dad zu erreichen, wenn er auf Reisen war. Er war ganz einfach von der Bildfläche verschwunden. Deshalb würde er wohl erst am nächsten Morgen bei seiner Rückkehr aus Norwegen erfahren, dass ich fast von einem Bären umgebracht worden war. Was bedeutete, dass ich bis dahin warten musste, um herauszufinden, ob er ebenso seltsam reagieren würde wie Mr Olsen.

Nach Ladenschluss später am Abend drückte ich mich vor Edwins Party, womit wir ja beide schon gerechnet hatten.

Das soll nicht heißen, dass ich Computerspiele oder Filme oder ein Bad in seinem Dach-Swimmingpool oder so was nicht gemocht hätte. Aber Schachspielen und lahme Wortspiele oder über Astronomie und Weltraummüll reden machte mir viel mehr Spaß. Doch das konnten wir nicht tun, wenn Edwins andere Freunde dabei waren – sie fanden das langweilig und nerdig. Sie fantasierten lieber darüber, welche Luxuskarre ihre Eltern ihnen kaufen würden, wenn sie erst sechzehn waren, oder wie viele Follower sie auf Instagram hatten.

Es wirkt vielleicht seltsam, dass jemand wie Edwin sich jemanden wie mich als besten Freund ausgesucht hatte. Aber Edwin ist nicht so, wie die meisten denken. Man versteht es besser, wenn man weiß, wie wir uns kennengelernt haben.

Mein allererster Tag an der PISS lag über drei Jahre zurück. Ich war vorher auf staatliche Schulen in Chicago gegangen, aber dann hatte mein Dad darauf bestanden, dass ich etwas machte, was Professionelle Fortgeschrittene Untersuchung Schulischer Entwicklungsnormen (oder auch: PFUSCHEN-Test) hieß. Dieser Test war gezielt zur Rekrutierung für Privatschulen entwickelt worden. Ich erzielte ein so hohes Ergebnis, dass es für ein Stipendium für die PISS ausreichte, und freute mich darauf, in der sechsten Klasse an einer vornehmen Privatschule anzufangen, wo niemand mich kannte. Es hätte ein willkommener Neubeginn sein können, da ich in meiner alten Schule nicht gerade ein Freundschaftsmagnet gewesen war.

Ich hatte mit einer Privatschule voller höflicher Jugendlicher gerechnet, die Blazer trugen und mit Schachbrettern unter dem Arm umherwandelten. Natürlich stellte ich ziemlich rasch fest, dass Schach an der PISS ebenso unbeliebt war wie an meiner früheren Schule. Und dass die Leute an der Privatschule (obwohl sie die vorgeschriebenen Blazer trugen) kein bisschen höflich waren – und vielleicht sogar noch gemeiner als die an der staatlichen Schule, nur eben auf ihre eigene bizarre, urbane Weise.

Als ich Edwin zum ersten Mal sah, war er blutüberströmt.

Er stolperte von Kopf bis Fuß triefend in die Eingangshalle, als ob er ins Abflussbecken eines Schlachthofes getaucht worden wäre. Er sah wie betäubt aus.

Ein Mädchen in meiner Nähe schrie auf und fiel in Ohnmacht. Mein erster Gedanke war: Ein Zombie!

Aber dann ging mir auf, dass es gar nicht sein Blut war. Und echt war es auch nicht.

Ich erfuhr später, dass die Theatergruppe der PISS in der Stadt für ihre sorgfältig ausgefeilten, sehr teuren und hochumstrittenen Inszenierungen bekannt war. Sogar die großen Chicagoer Zeitungen druckten manchmal Theaterkritiken. Schließlich brachten nicht viele Schulen Musicalversionen von Filmklassikern wie Platoon oder Star Wars auf die Bühne, die 10000 Dollar kosteten. Edwin war jedes Jahr an mindestens einer Schulvorstellung beteiligt.

Damals arbeiteten sie gerade an ihrer eigenen Bühnenfassung eines alten Horrorfilms namens Tanz der Teufel. Zum »Spaß« gehörte es auch, die Leute in den ersten Zuschauerreihen mit künstlichem Blut zu überschütten – wie es auch am Broadway in New York gemacht worden war. Jedenfalls war mitten in der Probe über Edwin, den Darsteller von der Hauptperson Ash, eine Blutsprühdose explodiert.

Als alle in der Eingangshalle mit Durchdrehen fertig waren, sagte Edwin gelassen: »Echt, so einen dicken Pickel drück ich mir nie wieder aus.«

Die wenigen, die noch nicht schreiend davongestürzt waren, als er wie das Opfer aus einem Slasher-Film hereingeplatzt war, lachten, bis sie rot im Gesicht waren.

»Irgendwer T-Shirts tauschen?«, fragte Edwin. »So kann ich mit der Probe nicht weitermachen.«

Ich weiß noch immer nicht, warum ich es tat, aber ich zog mein T-Shirt aus und hielt es ihm hin. Das war eine ganz schöne Leistung für meine Verhältnisse. Ich hatte nicht nur einen reichlich runden Bauch, sondern auch den bizarrsten Haarwuchs auf dem Rücken, der je an einem Sechstklässler gesehen worden ist. Für jemanden, der an einer neuen Schule einen guten Eindruck machen will, war das so ziemlich das Blödeste, worauf ich an meinem ersten Tag hätte kommen können.

Die anderen kicherten, als Edwin mein Angebot annahm und das T-Shirt an sich riss.

»Du bist in Ordnung, Neuer«, sagte er und sah ehrlich erleichtert aus. »Aber ich kann nicht erwarten, dass du den Rest des Tages meins trägst …«

»Ist schon gut«, sagte ich und öffnete meine Schultasche. »Ich hab eins in Reserve.«

Edwin hob die Augenbrauen.

»Ich bin ein kleckeriger Esser«, erklärte ich.

(Das stimmte. Deshalb habe ich immer ein Ersatzshirt bei mir. Wenn ihr schon mal auf einem unserer riesigen Belmont-Familien-Ferienessen gewesen wärt, wüsstet ihr sofort, warum.)

Als Edwin sah, dass ich wirklich ein Ersatzshirt im Ranzen hatte, musste er lachen. Er lachte so sehr, dass ich glaubte, er würde ohnmächtig werden. Als er sich endlich wieder einkriegte, bestand er darauf, dass ich nach der Schule mit zu ihm nach Hause kam, um Pizza zu essen und Computerspiele zu spielen. Er sagte, mit jemandem, der cool genug war, um ein Ersatzhemd mit sich herumzuschleppen, müsse er unbedingt abhängen. Ich war nicht sicher, ob er sich über mich lustig machte oder nicht, aber ich nahm seine Einladung an.

Wir brauchten nicht lange, um zu entdecken, dass wir unter anderem unsere Begeisterung für Schach, Witze über ganz besonders schlechte YouTube-Beiträge, Astronomie und die bloße Vorstellung von miesen Wortspielen teilten. Mit wem sonst konnte ich über eine unfreiwillig komische Fernsehshow lachen, dann eine Runde Schach spielen und dabei ausführlich darüber diskutieren, ob die wachsende Menge von Weltraummüll irgendwann unser Verderben sein würde (ich: auf jeden Fall. Edwin: nie und nimmer, die Menschheit wird schon eine Lösung für dieses Problem finden).

Ich brauchte auch nicht lange, um zu merken, wie durch und durch nett Edwin war – vermutlich der netteste Mittelstufenschüler, der mir jemals über den Weg gelaufen war. Ich hatte in den ganzen drei Jahren nie erlebt, dass er irgendwem gegenüber fies gewesen wäre. Und er gab immer alles Bargeld, das er bei sich hatte, den Obdachlosen, die wir auf der Straße oder in der Bahn sahen.

Aber ich glaube, der Kern unserer Freundschaft war, dass wir einander so sehr respektierten; mehr noch als unsere gemeinsamen Interessen, so seltsam das klingen mag.

Als wir ungefähr ein Jahr miteinander befreundet waren, sagte er, er bewundere mich, weil ich mich von den gemeinen Typen in der Schule nie fertigmachen ließ. (Was natürlich nett von ihm war, aber Tatsache war, dass sie mich durchaus fertigmachten … manchmal.)

Ein andermal sagte er einfach so: »Weißt du, was mir an dir am besten gefällt, Greg?«

»Äh, dass ich immer was zu essen bei mir habe?«

»Nein, dass ich mich bei dir nie zu verstellen brauche«, sagte er.

»Wie meinst du das?«

»Du bist wie ein Farn«, sagte er. »Ausladend und nicht anspruchsvoll.«

Nun musste ich natürlich lachen und seine Augen leuchteten auf.

»Siehst du!«, sagte er. »Niemand sonst hätte so darüber gelacht. Ich kann fast alles zu dir sagen, und entweder lachst du oder machst eine ebenso witzige oder interessante Gegenbemerkung. Bei all meinen anderen Freunden muss ich viel zu viel Zeit und Mühe investieren, um so zu tun, als wären mir die Chicago Bulls oder Superheldenfilme oder schnelle Autos so wichtig wie ihnen. Ich meine, das ist ja auch alles okay, aber für sie ist es das ganze Leben. Bei dir dagegen weiß ich, dass du für deine Freunde und deine Familie alles tun würdest. Du würdest mir dein letztes Hemd geben, wenn ich es brauchte. Ich meine, wie oft hast du das schon getan? Fünfmal? Sechsmal?«

Das stimmte. Eine weitere Gemeinsamkeit von uns war das Talent, unsere Klamotten bei seltsamen Missgeschicken zu ruinieren. Ich, weil ich immer wieder Essen darauf fallen ließ und Dinge wie Speck in meinen Hosentaschen aufbewahrte. Und Edwin, weil er bei den Theaterstücken in der Schule oder anderen abenteuerlichen Unternehmungen immer irres Zeug machte.

Dass Edwin das alles zu mir sagte, rührte mich fast zu Tränen. Aber stattdessen machte ich ein lahmes Wortspiel und wir lachten beide. Ich weine nämlich nicht. Echt, ich habe noch nie geweint. Eine der wenigen Hausregeln meines Vaters war: Ein Belmont weint nicht. Niemals. Selbst das Pflegepersonal in dem Krankenhaus, wo ich geboren worden war, hatte Kommentare dazu abgegeben, wie seltsam es war, ein Baby zu sehen, das nicht weinte. Worauf mein Dad genickt und stolz gelächelt hatte. Einmal hatte ich Dad nach dieser Niemals-weinen-Regel gefragt, denn sie schien seinem sonstigen sanften Wesen zu widersprechen. Er sagte dazu, es gebe einfach nie einen Grund zu weinen. Denn wenn die Lage am schwärzesten aussehe, könne die Zukunft kaum besser, kaum hoffnungsvoller wirken. Es gab zwar jede Woche einen Donnerstag, aber darauf folgten sechs Nicht-Donnerstage.

Was ich eigentlich sagen will: Edwin und ich konnten uns immer aufeinander verlassen. Weshalb ich, je mehr ich darüber nachdachte, was er an diesem Tag im Zoo für mich getan hatte, es immer weniger überraschend fand. Ich hätte das Gleiche ja auch für ihn getan. Ich wäre vor einen wütenden Eisbären (oder zwanzig) getreten, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.