3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

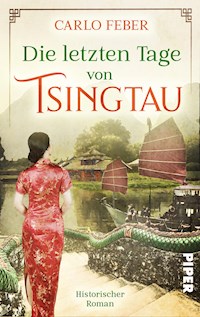

- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Liebesgeschichte in den Wirren der Kolonialzeit im Fernen Osten, voller tiefer Gefühle, Spannung und Dramatik Tsingtau 1911, die deutsche Kolonie in China. Eine faszinierende Welt mit alten Tempeln und neuen Villen, heiligen Bergen und verrufenen Spelunken. Hier will der Marinearzt Heinrich Renau Karriere machen, um seiner reichen Verlobten im fernen Berlin ebenbürtig zu werden. Doch dann bricht die Pest aus und in Peking wird die Revolution ausgerufen. Inmitten der Wirren verliebt Renau sich in Chou-Li, die faszinierende Tochter des Gouverneurs des chinesischen Umlands. Doch die Tage der Deutschen in Tsingtau sind gezählt und eine Zukunft für ihre verbotene Liebe zu finden scheint aussichtslos ... es sei denn, sie opfern alles. »Ein dicker Schmöker, der hält, was er verspricht: Abenteuer, Liebe, Dramatik, vor einer exotischen Kulisse und mit interessanten Protagonisten.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Wer sich von den über 700 Seiten nicht abschrecken lässt, findet hier ein mitreißendes und spannendes Werk, das einem ein fast vergessenes Kapitel der deutschen Geschichte nahe bringt.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Episch angelegt, vielschichtig, spannend. Ich empfehle es sehr gerne weiter!!« ((Leserstimme auf Netgalley))

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die letzten Tage von Tsingtau« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Korrektorat: Ines Kaplan

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Alexa Kim »A&K Buchcover«

Covermotiv: depositphotos.com (Iakov; rigamondis; mazzzur; coleong); shutterstock.com (Travelpixs)

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

TEIL I: Drei Frauen

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

TEIL II: Rebellionen

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

TEIL III: Im Auftrag seiner Majestät

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

TEIL IV: Die Macht der Füchsin

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

TEIL V: Die letzten Stunden von Tsingtau

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

TEIL I: Drei Frauen

Kapitel 1

Tsinanfu, im Palast des Provinzgouverneurs – 25. Januar 1911

»Nur widerstrebend fügt sich das Volk in sein Schicksal.« Sun Pau Tschi, der Gouverneur der chinesischen Provinz Schantung, klappte die Aufzeichnungen seiner Beamten zu.

»Das Volk hat sich deinem Willen immer gebeugt.« Seine Tochter Chou-Li ließ sich für die abendliche Unterweisung am Lacktisch neben ihm nieder. Hinter ihr schimmerten die goldenen Tiger auf den Wänden des Kabinetts.

»Mögest du recht haben.« Chou-Li war fast so schön wie ihre Mutter. Auch wenn ihr Gesicht nicht herzförmig war, ihr Mund erinnerte an eine reife Kirsche. Sie glich mehr ihm selbst, hatte seine markanten Wangenknochen geerbt, und auch das rechte Auge war ein wenig größer. Und wie bei einem siegreichen Kaiser in der Oper war ihre linke Augenbraue höher geschwungen.

»Beginnen wir die Lektion.« Seit Jahren formte Sun Pau den Geist seiner Tochter wie den eines Sohnes, weil er sich so sehr in ihr wiedererkannte. »Stelle das Tablett mit dem Spiegelgerät auf den Tisch.«

Chou-Li hob es vorsichtig mit dem glänzenden Metallgerät an. »Es ist viel schwerer, als ich dachte.«

Sun Pau seufzte innerlich. Chou-Lis Stimme war ganz die Wiederkehr ihrer Mutter, die er niemals hatte verlieren wollen. Auch deshalb lieh er den Brautwerbern des kaiserlichen Hofes noch immer kein Ohr, obwohl er mit Chou-Lis Verheiratung an einen Prinzen dritten Ranges seine Macht als Gouverneur endgültig sichern könnte. »Rufe meinen Diener Wu.«

»Nein, es geht schon.«

Er hob seinen Beamtenhut vom Kopf und legte ihn auf den niedrigen Lacktisch. Chou-Li stopfte hinter seinem Rücken das seidene Polster zurecht. »Du brauchst mir nicht gleich drei Kissen zu geben, noch bin ich kein alter Mann.«

Sie legte eines hinter sich ins Halbdunkel. »Entschuldige bitte, Vater. Woher hast du dieses Ding?« Mit ihren zarten Fingern drehte sie achtsam die Stellräder.

»Es ist ein Geschenk des Gouverneurs aus Tsingtau.«

»Die Deutschen erfinden eine Teufelsmaschine nach der anderen.«

Hätte er in jungen Jahren etwas anderes gedacht? Sun Pau lächelte mehr über sich selbst als über seine Tochter. Was erzog er sie auch wie einen Sohn zum Gelehrten? »Die Deutschen nennen es Mikroskop. Je früher wir uns mit diesen Gerätschaften vertraut machen, desto besser ist es. Was nützen all unsere Admirale, wenn sie morsche Dschunken aus Holz befehligen, während die Europäer Dampfschiffe aus Eisen haben.«

Chou-Li schob an den beweglichen Teilen des Mikroskops herum. »Schlimmer ist, dass unser Kaiser noch ein Kind ist.«

»Pu-Yi wird leider erst in zehn Jahren einen eigenen Machtwillen zeigen. Es gilt, jetzt eine Zukunft für ein starkes China zu bauen. Selbst die Geomanten auf den Straßenmärkten verheißen dem Kaiserhaus nicht Gutes.« Er bemerkte einen Tuschefleck an den ansonsten makellosen Händen seiner Tochter. »So weit ist es schon, dass das Volk öffentlich über den Sturz der Dynastie spekuliert.«

Sie holte tief Luft, sodass die roten Quasten an ihrem Haarkamm schaukelten: »Warum lässt du dir Geschenke wie dieses Ding machen? Reicht es nicht, dass die Deutschen uns diesen unwürdigen Pachtvertrag für die Hafenstadt Tsingtau abgetrotzt haben? Neunundneunzig Jahre Pacht – und was zahlen sie China dafür? Nichts!«

»Du wirst es gleich begreifen, Chou-Li.« Sun Pau erkannte sich einmal mehr in ihr wieder. Fast fühlte er sich wieder so jung, so zornig, so voller Eifer. »Hebe die kleine schwarze Kappe weg, die oben auf dem Mikroskop aufsitzt. Ziehe die Kerze heran.«

Chou-Li gehorchte. »Oh, eine Linse aus Glas.«

»Richtig. Wir Chinesen waren die Ersten, die Fernrohre gebaut haben, die die Sterne am Himmel und das unendlich Große näher vor das Auge rückten. Aber die Deutschen sind die Ersten, die das unendlich Kleine sichtbar machen. Schau hinein.«

Sie beugte sich über das Gerät, zögerte und wählte dann das linke Auge für einen Blick. »Ein Wassertropfen, in dem Staub gefangen ist.«

»Drehe an dem Rädchen unten rechts.«

»Oh! Viele winzige Dinge schweben in dem Wassertropfen.«

»Die Ausländer sagen, manche dieser Teilchen seien winzige Lebewesen, die über solche Tropfen in unsere Körper eindringen. Sie ernähren sich von unserem Blut, bis der befallene Mensch stirbt.«

Sie schreckte zurück. »Ist das so ein Tropfen? – Ach, ich dummes Mädchen. Das würde mein Vater nie tun.« Sie verneigte sich tief im Sitzen.

Sun Pau winkte ab. »Der Himmel schickt den Ausländern jetzt die Strafe für ihren Hochmut. Die winzigen Lebewesen kommen mit den Arbeitern aus der Mandschurei, die zum Neujahrsfest in meine Provinz heimkehren wollen.«

»Dann droht großes Unheil.«

Chou-Li war schon als kleines Kind sehr gelehrig gewesen, sie begriff sofort, was er ihr zu verstehen geben wollte. »Stelle das Mikroskop zur Seite. Lass uns über die richtige Kampfesregel nachdenken.«

Sie gehorchte und klappte das Tuschegefäß vor dem leeren Blatt auf dem Lacktisch auf und wartete, die Hände im Schoß.

Was machte es, dass sie eine Frau war, wenn sie ihm half, den richtigen Rat vor der Gefahr zu finden? Sun Pau tauchte den Pinsel in das Tuschegefäß aus grüner Bronze, aus dem schon sein Urgroßvater geschöpft hatte, streifte am Rand des ovalen Gefäßes ab und reichte ihn seiner Tochter. »Was würdest du nun tun?«

Sie hob die Braue wie der Kaiser in der Oper, wenn er zum Schlag ausholt. »China ist sehr groß und das deutsche Pachtgebiet sehr klein. China hat viele Menschen, die Ausländer verfügen nur über wenige Soldaten. Selbst wenn die Krankheit Monate wütet, werden unsere Städte und Dörfer noch voller Menschen sein. Der deutsche Hafen dagegen könnte bald ohne Volk sein.« Sie senkte die Spitze aufs Papier. Noch hatte sich ihre Hand für keinen kalligrafischen Stil entscheiden können, doch eifrig tupfte sie ein paar Zeichen auf das Blatt.

Ausgeruht den erschöpften Feind erwarten.

Chou-Li legte den Pinsel ins Haltekörbchen zurück. »Und bis die letzten Deutschen gehen müssen, kannst du den Hafen Tsingtau zum Vorteil Chinas nutzen …«

Er fand sein eigenes Lächeln in ihrem Gesicht gespiegelt. »Die Anwendung der alten Kampfesregeln ist die eigentliche Kunst, auf die sich ein chinesischer Würdenträger wie ich verstehen muss. Sonst bin ich verloren. Das gilt am kaiserlichen Hof in Peking wie in meinem Amt als Gouverneur der Provinz Schantung.« Der Tag war nicht fern, an dem er ihr Schüler sein würde. Er nickte ihr zu. »Es ist Zeit zu schlafen.«

Chou-Li erhob sich und strich ihren breiten Seidengürtel glatt. »Darf ich dieses fremdländische Gerät benutzen?«

»Beschäftige dich damit und zeige mir deine Ergebnisse. Aber verberge es vor deiner Tante. Ich will nicht schon wieder Ärger im Haus.«

Als sie aus dem Kabinett schlüpfte, knisterte ihr rotes Seidengewand am Türrahmen. Sun Pau sah ihr nach, Wehmut ergriff ihn. Chou-Lis Mutter wäre ohne jeden Laut hinausgeschlüpft.

Er war nicht ganz ehrlich mit seiner Tochter gewesen. Der Feind ist ein größerer Lehrer als der Freund.

Wenn seine Spione recht hatten, war in der deutschen Kolonie Tsingtau noch kein Mensch erkrankt.

Kapitel 2

Marinekreuzer Scharnhorst, auf See in Sichtweite von Tsingtau – 26. Januar 1911

Die Maschine im Rumpf der Scharnhorst ließ Dampf ab, das Schiff drehte zur felsigen Küstenlinie bei. Claas spürte jede Bewegung, die der Stahl unter ihm vollführte, bis in den Magen. Das flache Kanonenboot war an die fünfzig Meter lang. Trotz der Kälte war Kojendienst an Deck beordert, auch wenn das Blauzeug im Januarwind nicht richtig warm hielt. Nicht einmal einen Schal durften sie über dem Matrosenkragen tragen.

»Steht da an der Reling und glotzt in die Nebelbänke zum Hafen. Träumst du wieder?« Harms fingerte die Nitzel seines Kojenzeugs aus dem verknüllten Überzug.

Claas träumte gern. Er fühlte, dass seine Wangen glühten, trotz des eisigen Seewinds. Schnell bückte er sich nach den Enden der Wolldecke. »Ob du’s glaubst oder nicht, ich schau mir unser deutsches Tsingtau gern von der Seeseite an, schon die ganze Übungsfahrt.« Er hatte auf einmal das Gefühl, dass er Harms’ schmales Friesengesicht noch nie richtig betrachtet hatte, obwohl sie beide seit der Abfahrt aus Kiel schon wochenlang zusammen auf Koje lagen. »Sind die wunden Stellen auf der Backe vom Wind?«

Harms zog den Mundwinkel hoch. »Der Sanitäter hat nur gesagt: ›Junge, gewöhne dich besser dran. In zwei Monaten bist du abgehärtet, und die Entzündung ist weg.‹ Ich soll mir abends ein nasses Tuch auf den Kopp tun. Der hat gar nicht richtig hingeguckt. Die Sanitäter sind für die Offiziere da, nicht für uns.«

»Wie kommst du denn da drauf?«

»Die ganze Marine ist doch nur für die Vons-und-Zus-und-Heldenhaft.« Harms hob die Schultern. »Um uns Arbeiter kümmert sich doch kein Schwein.«

»Warum hast du dich dann zur Marine gemeldet?«

»Was meinst du wohl?«

Claas konnte Harms’ Blick unter den dichten blonden Brauen gegen das Licht nicht deuten. Die paar fleischrosa Stellen auf den verbrannten Wangen mussten ziemlich wehtun. »Weil du die Welt sehen willst, den deutschen Platz am Chinesischen Meer, Pagoden, Männer mit Zöpfen und Schlitzaugen …«

»Claas, du Träumer! Weißt du, was man als Segelmacherlehrling im Takelagewerk in Altona verdient? Das zählt mehr nach Pfennig als nach Mark. Vierzehn Stunden in schlechtem Licht und Dampf. Deshalb wollte ich raus. Ich habe nicht das Glück, aus einer Fischräucherei zu kommen.« Harms lachte leise. »Obwohl, richtig fett bist du nicht gerade.«

Warum er ihm den Laden der Eltern nur immer vorhielt? »Großvater und meine Mutter arbeiten auch den ganzen Tag. Was für dich der Dampf, war für mich die Räucherei. Und ich wollte den Strand von Alsen gegen den dort tauschen.« Claas zeigte auf Tsingtau und die Küste. »Sieh mal! Über dem Nebel ragt die Christuskirche am Signalberg hervor.« Jeden Abend betete er, dass er wieder heil nach Hause kam, bevor sein kranker Großvater starb. Aber die Eltern hatten Claas in Sonderburg bis zur Einschiffung nicht verraten, was der Arzt wirklich gesagt hatte.

»Verschon mich mit den Weihrauchschwenkern«, brummte Harms.

Claas konnte kaum den Fuß auf die Planken setzen, weil alle Matrosen ihre Matratzen zum Lüften an Deck geschafft hatten. Er knotete einen Schlippsteg durch das Auge eines Bändsels. »Ohne die Missionare säßen wir Deutschen doch gar nicht in Tsingtau. 1897 sind in einem Dorf nachts drei Missionare von dreißig Chinesen überfallen und zwei ermordet worden. Hast du bei den Vorträgen auf dem Truppentransporter nur geschlafen?«

»Wie denn, du Spaßvogel? Ein ganzer Monat in engen Kojen. Mann, war ich froh, nach dieser Höllenüberfahrt Ausgang an Land zu kriegen.« In Harms’ hellblauen Augen glitzerte es wie Kiesel an einem vom Wasser überspülten Strand. »Du glaubst wohl alles, was dir ein Vorgesetzter erzählt? Der Überfall auf die Missionare war nur ein Vorwand.« Er nickte zum Wasser hin. »Das Reich hat vorher schon eine Kreuzerdivision an die Küsten geschickt, um China einen Vertragshafen abzupressen. Die Chinesen wollten ihre Kiautschou-Bucht aber nicht freiwillig hergeben. Die wissen genau, dass es die Natur hier ideal für einen großen Hafen eingerichtet hat.«

In der Marine durfte nicht agitiert werden. Claas sah sich rasch um. »Wenn dich ein Maat so reden hört, bekommst du Arrest.«

»Ich sage nur, was ich weiß.« Harms schnippte einen Fussel vom Ärmel.

»Woher weißt du so was überhaupt?«

»Von einem Reichstagsabgeordneten der SPD, der hat im Arbeiterbildungsverein in Altona gesprochen.«

»Zu den Roten gehst du hin?«

»Klar. Habe ich etwa Häuser, Grund und eine Fabrik? Ich bin ein Arbeiter. Genau wie du im Grunde, auch wenn deinen Eltern der kleine Fischladen in Sonderburg gehört.«

»Lass mich mit Politik in Ruhe.« Das sagte Vater auch immer, wenn Mutter ihm aus der Alsener Zeitung vorlas.

Harms brach in Lachen aus.

Der rothaarige Hössling starrte von der anderen Seite herüber und wuchtete mit seinen dicken Pranken seine Matratze herum. »Haltet das Maul! Sonst haben wir Storrek auf dem Hals.«

Harms ruckelte am Band des Überzugs, er bekam es auf Anhieb glatt, im Gegensatz zu ihm. Mit Segeltuch kannte der sich aus, gelernt war halt gelernt. Das Schiff drehte wieder bei, Claas spürte es im Magen. Auf dem Truppentransporter hatte er sich schon hinter Suez dran gewöhnt, aber das Kanonenboot lag mehr auf dem Meer und pflügte nicht wie ein Dampfer durch die Wellen. Er fror in der Brise an Deck.

»Platz da!«, bellte Unteroffizier Storrek. Er stützte sich an die graue Stahlwand und stieg über die Matratze von Harms.

»Wollen wir mal sehen, was es hier an Bord für euch zu lachen gibt.« Storrek strich sich über die Schnurrbartenden, bevor er brüllte: »Was ist denn das? Gemeiner Claas, wozu hast du die Namensläppchen?«

Claas sprang auf, mühte sich um eine stramme Haltung. Dabei kam er mit dem Stiefel auf ein Matratzentuch. Er fing einen bösen Blick von Hössling auf. »Damit ich mein Kojenzeug sofort wiedererkennen kann.«

Storrek deutete mit der Stiefelspitze zum Überzug. »Und wie willst du was erkennen, wenn du das Läppchen nicht lesen kannst? Ein letztes Mal, Gemeiner Claas. Sichtbar, sauber. Wiederhole das!«

»Jawohl. Sichtbar und sauber.«

Storrek kniff die Lippen zusammen. »Wenigstens Strammstehen hast du schon gelernt. Weitermachen.«

Hinter einem Vorsprung am Schiffsaufbau verschwand der Unteroffizier vorbei an Hössling. Sofort packte der Claas an der Schulter und riss ihn herum. »Schau dir das an, du Idiot.« Seins Gesichtsfarbe war so rot wie seine Haare. Auf dem Matratzenschoner zeichnete sich die Sohle von Claas’ Stiefel ab. »Die Schuhwichse wäschst du raus!«

Claas stieß den Arm von Hössling weg. »Nee.« Mit Kernseife ging das schwer raus. »Musst du halt dein Bettzeug aus dem Weg räumen. Wir haben alle keinen richtigen Platz hier.« Er beugte sich zu seiner Matratze.

Hössling trat sie weg und packte Claas so fest am Blauzeug, dass die Nähte knirschten. Seine Augen funkelten ihn an. »Du wirst mir die schwarzen Flecken da rausscheuern, sonst schlag ich dich so blau wie deine Jacke.«

Die Nähte unter den Achseln schnürten Claas ein, er konnte kaum einen Arm dazwischenkriegen. »Lass mich los!« Hössling hatte bei der Überfahrt dreimal in Arrest gesessen, weil er sich geprügelt hatte. Die Jungs hatten ihm dann doch lieber die beste untere Koje gelassen, damit Ruhe war. Claas holte mit dem linken Bein aus und trat ihm mit aller Kraft gegen das Schienbein. »Lass mich sofort los!«

Die Kameraden schauten einfach zu. Harms stand drei Schritt neben ihnen und fasste die Nitzel an seiner Matratze ein. Es zuckte nur ein bisschen in seinen vom Wind verbrannten Wangen.

Hössling lachte und schleuderte Claas mit dem Kreuz gegen den Rand einer Luke. Der Schmerz überstrahlte alles …

»Hössling, das ist Stahl. Willst du ihm das Kreuz brechen?« Harms ließ sein Schlafzeug fahren, die schwarzen Bändchen an seiner Mütze umflatterten das kurze weißblonde Haar. Er packte Hössling an der Schulter, legte den rechten Arm um dessen Gurgel und quetschte ihm den Hals in der Beuge ein. »Bist du völlig bekloppt?«

Hössling ließ los. Claas tastete nach Halt am kalten Metall, schluckte vor Schmerz. Hössling trat nach hinten, doch Harms wich aus und zwang ihn im Würgegriff rückwärts auf die Knie. »Merk dir eins, du faule Sau. Deinen Dreck machst du selber weg wie wir alle.«

Damit stieß Harms ihn von sich auf die Planken und streckte die Faust vor. »Du bekommst es mit mir zu tun, wenn du Claas ein Haar krümmst. Du kannst erleben, wie viel Wumms in einer Segelmachersfaust steckt!«

Hössling stierte Harms an. »Deinen kleinen Liebling hole ich mir noch, darauf kannst du einen lassen.« Er drehte den Kopf und spuckte Claas mitten auf die Matratze.

Das Schwein, der sollte ihn kennenlernen. Schon auf dem Schulhof hatten die anderen Claas immer unterschätzt. Er nahm Anlauf und rammte Hössling den Kopf mit aller Kraft in den Bauch. Der taumelte nach hinten, torkelte über seine eigene Matratze und ging krachend auf dem Deck nieder.

»Alle Neune! Mann … Du bist ja nur die Hälfte von mir, und ich bin bloß ein halber Hering!« Harms grinste ihn breit an.

Vom weiß gestrichenen Oberdeck schaute der Obermeister kurz herunter. Von der anderen Seite reckte Storrek den Hals.

»Idioten!«, zischten die Kameraden von vorn.

»Scheiße, wir kriegen Ärger«, rief einer hinter ihnen.

Harms stieg über Claas’ Schlafzeug zu seiner Matratze. »Gehts mit dem Kreuz?«, fragte er leise.

Claas nickte nur. Es tat immer noch verdammt weh.

Ohne dass er hätte was sagen müssen, half Harms ihm mit der Matratze. Claas mochte den dünnen Friesenkopp, wie sie ihn alle nannten. Harms konnte Seemannsgarn spinnen wie kein anderer. Wenn er nachts von Seeungeheuern bei den Sundainseln erzählt hatte, waren alle froh gewesen, dass sie dabei den hohen Schwell hatten vergessen können.

»Vorsicht, Storrek kommt!«, zischten die Kameraden.

Storrek schrie aber vom Schornstein her: »Alles liegen lassen, achtern antreten!«

Harms zog rasch ein Bändsel aus dem Saum. »Binde damit dein Zeug zusammen, sonst weht der Wind die Laken ins Meer.«

Harms knotete schon. Claas machte es ihm nach. Sie stapelten ihre Matratzen aneinander.

Der Kohlhammer stieß sie mit dem Ellenbogen, Claas musste sich abstützen. »Ihr Deppen, wenn wir euretwegen strafexerzieren, dann reißen wir von der Vorderkoje euch den Arsch auf.« Vorne in der Koje lagen die wenigen Bayern zusammen, die sich zur Marine gemeldet hatten.

Claas sagte lieber nichts. Gegen zehn Mann hatten sie keine Chance.

»Hössling gehört kielgeholt, immer reitet er uns rein.« Kohlhammer ballte die Faust, aber der stand schon bei den Hessen aus der Außenkoje vier.

Claas beeilte sich und zog den letzten Knoten zu. Harms wartete, bevor sie sich mit den Kameraden nach achtern drängelten.

Dort bauten sie sich vor den abgedeckten Geschützen der Scharnhorst die Doppelreihen auf. Jeder Zug Matrosen wusste im Schlaf, wo er hingehörte, darauf waren sie auf der Überfahrt gedrillt worden. Claas stand vier Mann neben Harms.

»Stillgestanden!«, brüllte Storrek.

Claas warf den Kopf nach links, wie alle in seinem Zug.

Storrek maß die Reihen der Matrosen. »Wenn wir schon dabei sind, klar Schiff zu machen …« Er fuhr sich über den Schnurrbart. »Ein paar Sonderaufgaben gibt es ja immer.«

»Ach du heiliges Kanonenrohr«, flüsterte Hechmer hinter ihm. »Abort schrubben oder was?«

»Das hier ist ein Kanonenboot. Matrosen brauchen Kraft für die Geschütze.«

»Wenn sie uns nur mal schießen lassen würden«, flüsterte es von hinten wieder.

Claas schluckte. Storrek kam näher. Wenn er einen Laut hörte, war der ganze Zug dran. Reden beim Appell war strikt verboten.

»Wie jede Kompagnie muss auch unsere nach der Grundübung einen Matrosen an das Gouvernementslazarett abgeben.«

»Ich kann kein Blut sehen, Herr Unteroffizier«, säuselte Hechmer wie ein junges Mädchen. »Ich habe meine Tage.«

Storrek stakte an den Reihen entlang und maß ihre Gesichter. »Einen muss jede Kompagnie nach der Grundübung an das Sanitätskorps abgeben.«

Claas wollte nicht den ganzen Tag in der Kaserne hocken, deshalb hatte er sich nicht zur Marine gemeldet.

»Wir schicken immer den kleinsten oder leichtesten Matrosen. Oder den schwächsten.« Vor ihrer Doppelreihe blieb Storrek stehen. »Gemeiner Claas?«

Claas streckte den Rücken durch. »Hier.« Aber er wollte doch raus aufs Meer …

»Vortreten!«

Die Matrosen neben ihm rückten vorschriftsmäßig zur Seite.

»Friedrich Claas, du wirst zum Sanitätsdienst abkommandiert.«

Claas starrte Storrek an und wollte widersprechen. Doch ihm fiel nichts ein.

Der Obermeister kam heran, reichte Storrek ein Schreiben aus einer Ledermappe. Auf dem Briefkopf prangte oben rechts das Bataillonszeichen, darunter folgten maschinengeschriebene Zeilen mit dem Marinestempel. Claas fühlte, wie ihn alle anstarrten.

»Du meldest dich morgen bei Marinestabsarzt Renau im Kasernenlazarett zum Dienst.« Storrek drückte ihm den Befehl in die Hand. »Zurück ans Kojenzeug. Alle Mann wegtreten!«

Der Obermeister klappte seine Befehlsmappe zu.

Die Stiefel Storreks verschwammen vor Claas’ Augen, er blinzelte heftig, das Papier flatterte in seiner Hand.

Die Reihen der Matrosen hinter ihm lösten sich auf.

»Wird wohl nichts mit weißem Wellenschaum und Meerjungfrauen.« Hössling rempelte ihn im Vorbeigehen.

Claas fühlte sich wie ein Kreisel ohne Halt.

»Du hast Glück gehabt.«

Die Stimme Harms’ drang in sein Ohr. »Wieso das denn?«

»Hast du keine Brüder? Den Sanitätern geht es immer besser. Die liegen nicht im Dreck, haben besseres Essen und lernen auch noch was. Hinterher bist du froh.«

»Ich will aber die Inseln draußen sehen, Dschunken, die weiße Gischt und Brandung, nicht den ganzen Tag Verbandszeug.«

»Ach, du Träumer.« Harms lächelte ihn an, als wäre er ein Kind. »Bring lieber dein Kojenzeug in Sicherheit, sonst wirft es dir Hössling über Bord.«

Und wenn schon. Wäre Claas allein gewesen, dann hätte er geheult.

Kapitel 3

Tsingtau, Auguste-Viktoria-Bucht – 26. Januar 1911

»Vor uns liegt unser Tsingtau, weiß und wohlgeordnet. Die deutsche Perle an der Küste Schantungs, nicht wahr, Renau?« Marinestabsarzt Schmied wies über das Chinesische Meer und drehte sich dabei um die eigene wohlbeleibte Achse.

Dessen Uniformgröße war mindestens drei Nummern größer als seine. Sie standen am Strand vor dem Hotel. Nur mit Mühe konnte Renau die sanften Hügelketten auf der anderen Seite der Bucht im Abendlicht erkennen. Ein paar Riffe zeichneten sich dunkel zwischen den Halbinseln ab, nach rechts zog sich glänzend die Kiautschou-Bucht bis zum Horizont einer Kette geschwungener Berge, die sich markant einer vom anderen absetzten. »Wahrscheinlich haben die Chinesen das Pagodendach einfach der Natur abgeschaut.«

»Oha. Immer der Diagnoseblick. Du gefällst mir«, sagte Schmied, die eine Hand auf dem Rücken.

Renau kannte ihn von der Kaiserlichen Akademie für das militärische Bildungswesen, wo er zwei Jahrgänge früher studiert hatte. Ihr Interesse für Tropenkrankheiten hatte sie bei Vorträgen zueinander geführt. Renau schätzte Schmieds Humor, auch gab der Kollege so wenig auf schneidiges Auftreten wie er selber.

»Mich erinnern die vielen Felseninselchen da draußen in der Bucht eher an die Schären vor Stockholm. Womit du auch immer vergleichen magst – die Stadt Tsingtau ist der Beginn von Deutsch-China! Und damit einmalig.« Schmied zog mit ausgestrecktem Arm einen weiten Kreis zur Landseite hin. »Wenn die Reichsmarine erst einmal vor Anker gegangen ist, verteidigt sie ihren Hafen für Kaiser und Reich.«

Zur Seeseite hin verschwand die SMS Scharnhorst am Horizont. Den ganzen Berghang hinauf leuchteten die roten Ziegeldächer der Europäerstadt in den winterlich braunen Villengärten. Dagegen war Renaus schlesisches Brieg geradezu groß. Es kam ihm so vor, als hätte man von dort das neue Villenviertel, in das seine Eltern gezogen waren, nach China versetzt. Mehr als eine Kleinstadt waren diese paar Häuser an der Küste nicht.

Der kalte Januarwind pfiff ihm um die Ohren, trotzdem hatte er den Spaziergang über die Strandpromenade zum Hotel genossen. Im Winter war der gewöhnliche Tagesanzug Land befohlen. Renau schätzte den knielangen Mantel mit den zweireihigen Goldknöpfen, weil er gegen Wind und Wetter gut warm hielt. Nach den Jahren in der Marine hatte er sich daran gewöhnt, dass er nur noch Uniform tragen durfte.

»Ich bin froh, dass das Marineamt dich hierher versetzt hat und nicht den von Tscherny. Eitle, adelige Fatzkes haben wir hier schon genug«, sagte Schmied.

Berlin … Renau hätte am liebsten die letzten Monate aus seinem Gedächtnis gelöscht.

Von Tscherny war mit dabei gewesen, als die preußische Polizei die Demonstration im Tiergarten gegen das Drei-Klassen-Wahlrecht niedergeschlagen hatte. Einen Moment lang hatte Renau seine Verlobte Dorothea von einer roten Fahne und Pferdehufen niedergerissen geglaubt. Er war durch die Menge geprescht, hatte Dorothea aber nicht finden können. Seine wilde Sorge hatte ihn zum Gespött der Offizierskollegen gemacht.

Renau hörte immer noch Dorotheas Stimme in seinem Kopf. Am Abend nach der Demonstration hatten sie sich heftig gestritten. Deine Freunde sind keine, wenn sie dich als Weiberknecht verhöhnen, nur weil du das Frauenstimmrecht für richtig hältst. Soll ich etwa nicht wählen dürfen wie du? Er hatte ihr recht geben müssen, sich entschuldigt, sie hatte sich in seine Arme geschmiegt und geflüstert: Halte mich fest, Heinrich. Ganz fest. Er hatte Dorothea leidenschaftlich getröstet, hatte sich nicht zügeln können. Es war selten genug, dass sie in der Wohnung allein gewesen waren. Aber dennoch …

»Die meisten Ärzte im Tropenseminar haben mich beneidet.« Renau blinzelte im scharfen Wind, eine Bö erfasste seinen Mantelsaum. »Viele reichen das Ersuchen ein, nach Deutsch-China versetzt zu werden. Die meisten sehen es wohl eher wie einen Lotterieeinsatz.« Er wusste bis heute nicht, wem er die Protektion zu verdanken hatte.

»Tsingtau scheint en vogue bei den hohen Herren Militärs in Berlin. Die Visitenlisten hier beim Gouvernement werden jedenfalls immer länger.« Schmied blieb stehen. »Mit der Zeit vergisst du Europa. Ich weiß, wovon ich rede, du wirst sehen. Und dann kriegst du von heute auf morgen unstillbares Heimweh.« Er blickte weit über den Sand.

»Ist das so?«, fragte Renau.

»O ja.« Schmied seufzte. »Denkst du etwa nicht an deine Liebste?«

Hoffentlich hatte Schmied ihm auch da schon etwas voraus und wusste ein Mittel gegen die Sehnsucht. Seit er die Abkommandierung bekommen hatte, hoffte er nichts sehnlicher, als dass der zeitliche und räumliche Abstand die erhoffte Versöhnung mit Dorothea bringen würde.

Schmied legte ihm die Hand an die Schulter. »Hui, da habe ich ja was gesagt. Hast du deine Verlobte wenigstens zum Abschied schön übern See gerudert?«

Nicht im letzten Sommer, es war nicht mehr dazu gekommen. Dorothea war zu oft zu den Nachmittagtees der politischen Vereine eingeladen. »Ich … wir, wir sind lieber abends ins Cabaret gegangen.«

»Meine Cäcilie ist da romantischer.« Schmied wippte in den Kniekehlen. »Cabarets … Wen von euch kneift denn die Spottlust? Dich doch bestimmt nicht, Renau.«

»Dorothea.« Aber ganz stimmte das nicht. Er hob ein ausgebleichtes Hölzchen vom Sand auf und drehte es in den Fingern. Dieser Wahlrechtsspaziergang letzten März und ihr Streit darüber hatten alles so schwierig gemacht und zu einer solchen Verhärtung in ihrem Verhältnis geführt. Er blickte hinaus auf die graue See.

»Dahinten am Horizont liegt nicht das Reich. In der Richtung kannst du deine Holde gar nicht sehen.«

Die Erkenntnis überfiel Renau geradezu. Sein Blick übers Meer bis zum Horizont führte gar nicht bis Europa und zu Dorothea. Hinter dem Chinesischen Meer tauchten allenfalls die deutschen Südseeinseln auf und späterhin der eisige Südpol.

»Kamerad, lass den Kopf nicht hängen.« Schmied boxte ihn in die Seite. »Mir fehlt meine Cäcilie auch. Sie schreibt fleißig Briefe und schickt alle naselang eine neue Fotografie, aber das ist nichts gegen die Hand unterm Korsett und einen dicken Kuss auf die Schnute.«

»Vielleicht hätte ich doch vor der Versetzung heiraten sollen.« Seine Stimme klang nach zu viel Tabak und Alkohol, doch er war nüchterner denn je. Hätte er Dorothea wirklich schon heiraten wollen? Glaubte er überhaupt selbst, was er da sagte?

»Wie sollte das von dem bisschen Sold als Marinestabsarzt bei den Preisen hier gehen? Die Offiziere mit Kindern stöhnen noch mehr. Hast du dir mal das Schulgeld angesehen, das sie in der Gouvernementsschule haben wollen? Reiner Wucher.«

»An Kinder habe ich nicht gleich gedacht.« Die paar Male, die er und Dorothea überhaupt schon von einer Familie gesprochen hatten, waren sie nie recht ernsthaft gewesen.

»Aber ans Kindermachen bestimmt.« Schmied zwinkerte ihm zu. »Komm, genug des Trübsalblasens. Wozu wohnst du hier im lustigsten Hotel der Stadt? Sonst verdrehen uns unsere Weiber sogar noch den Kopf, obwohl sie auf der anderen Seite des Globus auf uns warten.« Der dicke Schmied machte vor ihm einen Sprung im Sand, kippte beinahe vornüber und rannte los zum Wellensaum.

Renau konnte nicht anders. Er musste aus vollem Hals loslachen. Und setzte Schmied nach, selbst wenn die Spaziergänger weiter drüben vor den roten Häusern es bemerken mochten.

Schmied hing das blonde Haar in die Augen. Sein Kopf sah noch kugeliger aus als sonst. Er hatte einen Stein aufgerafft und übte damit Weitwurf ins Meer. Erst weit draußen, fast bei der Bojenkette, versank der Stein in den Wellen.

»Erstaunlich«, sagte Renau. »Der Stein hört überhaupt nicht mehr auf zu fliegen.«

Schmied klopfte sich die Hände an der Hosennaht ab. »Das war schon immer meine beste Disziplin. Dafür bin ich kein Läufer.«

»Wie man hört. Du japst ja jetzt noch.« Renaus Blick verlor sich an der schwankenden Bojenreihe, die die Badezone zur Schifffahrt hin abgrenzte. »Wollen wir?«

Sie gingen über die Strandtreppen und die Promenade zum Hotel. Auf der Seeseite verbanden braun gestrichene Veranden im Kolonialstil drei Hausteile, an deren Wänden weißes Fachwerk leuchtete. Über der Mitte ritt ein Türmchen auf dem Dach.

Schüler liefen die Auffahrt herauf. Die Jungen feuerten einander an, weil zwei je einen Reifen vor sich hertrieben. Renau brüllte im Kasernenton hinüber: »Halt! Im Hotelgarten habt ihr nichts zu suchen.«

Die Schüler hielten aber Position, die Reifen trudelten auf das Hotel zu.

»Wirds bald? Kehrt Marsch!«, brüllte Renau.

Die Schüler sprangen schließlich die Treppe zum Strand hinunter.

»Lausejungs, das machen die mit Absicht.« Schmied drohte ihnen mit der Faust.

Vor dem Entree nickte er dem Boy zu, der ihnen die Hoteltür aufhielt. »Du bist ja hier, im Gegensatz zu mir, schon zu Hause angelangt.«

Aus dem Saal drang fröhliches Gelächter. Ein Bass sang ein Seemannslied. »Das Meer ist trist, das Meer ist grau, im Wasser treibt des Käptʼns Frau …«

Renau klopfte Schmied auf die Schulter. Ein kühles Bier. Das würde ihn endlich auf andere Gedanken bringen.

Die Soldaten an den Tischen unterhielten sich leise, nur die Kartenspieler in der Ecke lachten schon laut, es waren Sprengmeister der Infanterie mit vom Bier geröteten Gesichtern. Der Duft von Schweinebraten und Würsten lag in der Luft. Die Liedertafel baute gerade die Instrumente auf der kleinen Bühne auf. Die halbhohe, geschnitzte Wandverkleidung aus Holz zeigte Eichenlaub.

Schmied knöpfte flink die Messingknöpfe seiner Uniformjacke auf. »Der Laden ist zwar nicht so fein wie das Prinz-Heinrich-Hotel, einen Aristokraten wirst du hier selten finden. Dafür sind die Umgangsformen hier leger.«

Der erste große Schluck Bier tat herrlich wohl. »Wunderbar. Es schmeckt wirklich wie zu Hause.«

Schmied setzte den Seidel ab und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Was dachtest du denn? Tsingtau ist deutsch.«

»So, so.« Renau zog sein Portemonnaie aus der Innentasche und holte einen Schein heraus. Damit müsste Schmied doch zu kriegen sein. Er legte die Note auf den Tisch, strich sie glatt und las. »The Deutsch-Asiatische Bank promises to pay to the bearer … Zehn Dollar ortsüblicher Handelsmünze verspricht der Schein jedem Überbringer im Schutzgebiet Kiautschou und der chinesischen Provinz Schantung – aber auf Englisch.«

Schmied fuhr mit seinem dicken Zeigefinger über das Papiergeld. »Der britische Handel in Ostasien ist halt so stark, dass selbst hier im deutschen Tsingtau die Scheine in englischer Sprache bedruckt werden müssen. Die radebrechen fast alle, die chinesischen Händler. Trinken wir darauf, dass das nicht so bleibt, wenn Tsingtau erst einmal richtig blüht.«

»Aufs deutsche Hongkong, auf Tsingtau!« Sie stießen kräftig an.

Renau setzte ab und drehte den Schein herum. Die Rückseite zeigte Germania in zwei Medaillons rechts und links von der Zahl, im gespiegelten Halbprofil. »Schön ist sie ja nicht gerade, unsere Mutter Vaterland.«

»Och, mir sind dralle Weiber ganz recht. An der ist doch was dran. Wie an meiner Cäcilie.«

Dorothea war schlank, ein wenig blass manchmal. Auch wenn Renaus Arm ganz um ihre Taille fassen konnte, er mochte ihre Biegsamkeit, das Feuer in den dunklen Augen machte sie schön, wenn sie ihn küsste. Er grinste pflichtschuldig. »Aber Schild und Pfeil soll Germania wohl vorher ablegen, was?«

»Und den ganzen Samtumhang am besten dazu, Krönchen im Haar darf sein.« Schmied lachte. »Wenn ich mir meine Holde in solchen Theaterklamotten vorstelle …«

Renau nahm einen Schluck Bier. »Die Hotelchefin Kusserow hat die Kühlung im Griff.« Er drehte den Schein in seinen Fingern.

»Kommerz schert sich nicht um Symbole. Was willst du machen? Die alten Tsingtauer erzählen dir, dass die Kolonisten am Anfang wie die alten Chinesen Schnüre mit Silbermünzen in Kisten herumkutschieren mussten. Überlege mal, drüben in der Brauerei, was die allein für die Gerste bezahlen. Da könnten die glatt ein Schatzhaus in gleicher Größe neben dem Malzspeicher errichten für all das Silber, das da nötig wäre.«

»Die Händler suchen den Vorteil bei ihrem Gegenüber. Das unterscheidet sie von uns Ärzten«, sagte Renau.

Schmied hob wieder den Seidel. »Prosit.«

Renau fühlte den Schaum des Bieres auf seiner Oberlippe. Vielleicht war doch etwas dran am Gerücht vom prachtvollen Leben der Kolonisten. Tsingtau ist ein unnützer Flottenstützpunkt auf Kosten der Armen im Reich. Dorotheas Stimme drängte sich in seinen Kopf. Warum willst du nicht begreifen, dass wir beide davon profitieren? Hier konnte er die nötigen Erfahrungen für eine Karriere im Reichsmarineamt sammeln. Tropenmedizin war das Feld der Zukunft.

Schmied stieß ihn an der Schulter. »Gefällt dir die Dralle also doch?«

»Wieso?«

»Weil du Germania anstarrst wie einen Käfer unter Glas. Keine Sorge, auch wenn alle sich um die willigen Chinesenweiber reißen. In Tsingtau gibt es genug blonde Russinnen mit strammen Leibern.« Er zog grinsend das Unterlid mit dem Zeigefinger herunter.

»Soweit ich gehört habe, wechselt die Überwachung der Damen im reservierten Bordell zwischen uns Marinestabsärzten.«

»Du kommst auch noch dran. Kollege Meisner regelt das. Er glaubt, er vergibt ein Privileg, weil die Damen natürlich an dem Tag den jeweiligen Herrn Sanitätsoffizier kostenfrei empfangen.«

»Der Mann hat ja in allem seine Finger drin.«

Schmied maß ihn über den Rand seines Glases. »Renau, du Schweinepriester.«

»Und was, wenn ich keine üppigen Blondinen mag?« Renau drehte sich halb zur Bühne im Saal, wo noch immer keine Musiker aufgezogen waren.

»Vo’sich’!« Der chinesische Kellner stemmte ein Tablett voller Bierseidel gerade noch über ihre Köpfe hinweg. Renau bekam Appetit auf Schweinebraten.

»Der Lu ist der fleißigste Chinese, den ich kenne. Die Kusserow müsste ihm die Hände küssen. Der bedient den ganzen Hotelsaal allein«, sagte Schmied.

Durch die Stoßtüren flitzte Lu mit einem Speisetablett aus dem Saal. An ihm vorbei schritt ein Fähnrich in Überzieher und Mütze herein. Er suchte die Plätze ab und drängte sich zwischen den voll besetzten Tischen hindurch.

»Da hat dich einer im Auge, Schmied.« Renau deutete mit dem Kinn auf den Fähnrich.

Schmied drehte den fülligen Leib. »Der Fleckenstein! Was will der denn hier?«

Der Fähnrich umkurvte den letzten Tisch vor ihnen und nahm Haltung an. »Marinestabsarzt Schmied, der Herr Hafenmeister Kapitän Goos ersucht Sie und Herrn Marinestabsarzt Renau, umgehend zur Barkasse am Kleinen Hafen zu kommen. Der Motorwagen wartet draußen.«

Schmied stand der Mund offen. Wann wurde schon mal ein Offizier aus dem Hotelsaal geholt, wenn er nicht sturztrunken war, noch dazu von einem Fähnrich? Renau überlegte nicht lange und stand auf. Er ignorierte die neugierigen Blicke der Unteroffiziere im Saal.

»Wir müssen noch zahlen«, murmelte Schmied, der seine Jacke knöpfte.

Renau ließ den Schein einfach liegen. »Komm, Schmied. Germania wirds schon richten.«

Kapitel 4

Tsingtau, Hufeisenriff – 26. Januar 1911

Auf dem Signalberg blinkte das Signal des Leuchtturms im Dunkel der Nacht auf. Am Kleinen Hafen schimmerte die Gasbeleuchtung an den Kais. Wind zog kalt, aber seltsam weich über das Wasser. Renau folgte Schmied über die Passerelle.

Hafenmeister Goos, ein Zweimetermann, wartete in seinem wadenlangen Überzieher unter der beleuchteten Glasenuhr. »Meine Herren, ich hätte Sie nicht außerhalb der Dienstzeit belästigt, wenn ich nicht Ihren Sachverstand bemühen müsste.«

Die Barkasse legte ab. Renau stand auf dem schwankenden Schiffsboden, die Nachtluft hatte seine Bierlaune vertrieben.

Schmied trat aus dem Fahrtwind. »Fähnrich Fleckenstein hat uns nicht unterrichtet.«

»Gut, der Mann.« Der Kapitän nickte langsam. »Ich habe strengste Geheimhaltung angeordnet. Ich hab schon geahnt, dass er einen der Marinestabsärzte im Strandhotel auftreiben würde. Zwei sind mir noch lieber.«

Renau fror an den Beinen, der Uniformstoff war dünn. Er hätte die langen Unterhosen anziehen sollen. »Wohin bringt uns die Barkasse mitten in der Nacht?« Bei einem Unfall hätte der Hafenmeister jederzeit einen Arzt des Bereitschaftsdiensts holen können.

»Wir haben ein führungsloses Schiff aufgebracht.« Kapitän Goos maß ihn mit einem schnellen Blick. »Genauer gesagt, die Dschunke ist auf dem Hufeisenriff aufgelaufen. Die Iltis hat sie bei der Rückkehr von der Übungsfahrt gesichtet.«

»Ist sie gesunken?«

»Nein. Aber niemand hat auf die Anrufung mit der Sprechtüte geantwortet.«

Die Barkasse drehte bei. Renau steckte die eisigen Hände in die Manteltasche. »Eine führungslose Dschunke?«

»Unwahrscheinlich, dass ein chinesischer Händler seine Ware oder gar sein Boot verlässt.«

»Möglicherweise ein Verbrechen.« Schmied wiegte den Kopf. »Fälle von Piraterie gibt es trotz der englischen und deutschen Marinepräsenz in diesen Gewässern immer wieder.«

»Beidrehen!«, rief Goos über ihre Köpfe hinweg zum Steuermann. »Acetylen-Scheinwerfer an!« Leiser sagte er: »Das erklärt nicht, wie die Dschunke dort ans Hufeisenriff geraten konnte. Die Strömungsverhältnisse in der Bucht sind völlig gegenläufig, glauben Sie mir.«

»Dann muss sie noch gesteuert worden sein.« Renau beugte sich über die Reling. Der Wellengang war schwach, die Hügel über der Stadt hielten den Nordwind von der Bucht fern. Im grünlichen Licht der Scheinwerfer tauchten nasse schwarze Felsen auf. Der Motor wurde abgestellt, die Barkasse driftete längsseits. Langsam tauchte das Ruder einer Dschunke im Lichtkreis auf.

»Hoffentlich erleiden wir nicht das gleiche Schicksal und laufen auf Fels«, sagte Schmied.

»Keine Sorge, ein Matrose lotet voraus. Wir wissen, was wir tun.«

»Steuerbord rührt!«, brüllte es von vorn.

Die Maschine sprang an, die Barkasse ruckte.

»Wir entern. Folgen Sie mir.« Kapitän Goos ging die Reling entlang zum grellen Scheinwerfer an der Bugseite. »Passerelle vor!«

Renau sah nur dunkle Schatten, zwei Matrosen warfen ein stahlverstärktes Brett über den Schiffsrand. »Nach Ihnen.«

Kapitän Goos öffnete den Mantel und zog eine Pistole aus dem Holster. Renau bedauerte zum ersten Mal, dass er als Marinearzt in Tsingtau nicht bewaffnet war. Ein Matrose reichte ihm und Schmied eine Karbidleuchte.

Renau sprang mit zwei schnellen Schritten hinüber zur Dschunke und prallte gegen Schmieds dicken Leib. Das Segel flatterte am Einmast, der Aufbau lag im Dunkeln.

»Sie schwankt nicht«, sagte Schmied.

»Sie liegt auf Grund, deshalb.« Goos blickte sich um. »Zum Heck, falls sie doch gesteuert worden war.«

Wellen klatschten ans Holz. Schmied leuchtete voran, der Scheinwerfer der Barkasse erreichte das Deck nur halb. Der Lichtkegel seiner Leuchte erfasste einen Fuß. »Da.« Einfache chinesische Wickelschuhe, ein Seemann steckte in einer fleckigen Kattunhose.

»Also doch bemannt.« Goos hielt die Pistole auf den Mann gerichtet. »Aufstehen!« Er tippte das Bein mit dem Stiefel an.

Renau hielt dem Mann die Lampe ins Gesicht. Die Lippe über den abgefaulten Zahnstümpfen bewegte sich nicht. »Der alte Mann ist tot.«

»Hier liegt noch einer!« Schmied beugte sich über eine zusammengekrümmte Gestalt, von der nur eine Pelzjacke und zusammengerollte Knie zu erkennen waren. »Exitus.«

»Schauen Sie sich das an.« Goos’ Kapitänsstimme war um einiges heller geworden.

Renau schritt vorsichtig über die Planken. Goos stand aufrecht vor dem Ruder der Dschunke. Daneben lag ein Mann auf dem Rücken, der spitze Fischerhut war unter seinem Kreuz zerdrückt. »Er hat wohl noch versucht, die Dschunke in den Hafen zu steuern, bevor er gestorben ist.«

Es gurgelte an der Reling. Renau leuchtete hin. Einer der deutschen Matrosen kniete auf den Planken und übergab sich.

»Pahl, nimm er sich zusammen!«, brüllte Kapitän Goos.

Doch der Matrose deutete nur seitwärts auf eine dunkle Luke.

Schmied hob seine Karbidleuchte hoch über den Kopf. Dann zitterte das Licht. »Güte Gottes.«

Renau ballte die Faust um den Lampengriff und hielt sich mit der anderen an der Lukenseite fest. Drei Stufen waren frei, doch darunter lagen Menschen, wie hineingeworfen. Junge, alte Chinesengesichter, ein Zopf lag über offen starrenden Augen. Eine steife Hand ragte empor ins Nichts.

»Alle tot«, flüsterte Schmied. »So etwas habe ich noch nicht gesehen.«

Eine akute Infektion musste diese Menschen weggerafft haben. »Leuchten wir den Bug und die Steuerbordseite ab. Rasch, wir dürfen hier nicht bleiben. Vielleicht finden wir einen Überlebenden.«

Schmied stolperte voran. Der niedrige Aufbau auf der Dschunke war verschlossen. Goos riss am Riegel, die Holztür klappte auf. Auf Säcken lag ein Mann im russischen Pelzmantel, am Boden daneben blitzte es. »Ein Messer.«

»Das hat den Tod nicht abhalten können.«

»Das sind kyrillische Schriftzeichen auf den Säcken«, sagte Schmied mit rauer Stimme.

»Dann kommt dieses Totenschiff aus der Mandschurei.«

Tote aus der Mandschurei. Vor Renau erschien das Bild des Sensenmanns, der ihm eine Tsingtauer Zeitungsseite vorhielt und mit dem Knochenfinger auf eine Notiz wies. »Wir müssen sofort von diesem Schiff runter.« Er zog Kapitän Goos ganz gegen den Comment am Mantelarm.

»Aber …«

»Das ist ein marineärztlicher Befehl!« Renau hatte das Recht und die Pflicht, solche zu erteilen.

Schmied folgte, sie sprangen über die Passerelle.

Renau wartete erst gar nicht. »Kapitän. Die Menschen dort auf der Dschunke kommen aus der Mandschurei und …«

»O verdammt, Renau, du hast recht.« Schmied schlug sich an die Stirn und sackte gegen die Reling.

»Dort wütet eine Krankheit, die schlimmer nicht sein kann für unserer Stadt. Diese Schiffsbesatzung kann nur eine Krankheit hinweggerafft haben, und zwar die Pest!«

Goos atmete hörbar aus. »Sind Sie sicher?«

»Ja, leider.« Sie durften keine Zeit verlieren. Renau zog seinen Überzieher aus. »Wir müssen alles, was wir ersetzen können, ins Meer werfen. Der Rest muss peinlichst genau desinfiziert werden.«

»Befehlen Sie es der Barkassenmannschaft, Goos.« Schmied fuhr in die Taschen und zog ein Etui heraus, dann warf auch er seinen Mantel über die Reling.

Goos richtete sich zur vollen Größe auf. »Aber was ist mit der Dschunke?«

Der Kernsatz aus der Tropenheilkunde – Renau spürte ein Zucken in den Mundwinkeln, wie sinnvoll die Leitsprüche doch waren. »Je früher und radikaler man einen Seuchenherd ausmerzt, desto eher gewinnt man den Kampf. Schießen Sie die Dschunke in Brand, dann sinkt sie von allein.«

»Eine Hafenbarkasse ist nicht bewaffnet.« Kapitän Goos rieb den Daumenrücken an der Nase. Dann brüllte er zu den Matrosen, die sich im Schatten des Scheinwerfers drängten: »Acetylenvorräte an Deck!«

Innerhalb weniger Minuten standen drei Kanister Acetylen vor ihnen.

»Wer kann von euch am besten werfen?«

Schmied kam Goos zuvor. »Ich.« Er schraubte die Kanister auf. Dann stemmte er die koffergroßen Blechbehälter hoch und kantete einen nach dem andern hinüber zur Dschunke. Im Wind roch man die chemische Flüssigkeit, die sich drüben beim Aufprall auf den Planken ergoss.

»Und zwei und drei.« Schmied warf einen Kanister vor den Mast unters Segel und einen ruderwärts.

»Ablegen!«, befahl Goos.

Der Motor der Barkasse brummte. Sie gewann Abstand.

»Und wie setzen wir die Dschunke in Brand?« Schmied legte sich gegen den Wind die Arme um die Uniform.

»So.« Kapitän Goos stellte sich in voller Zweimetergröße an die Reling, unter ihm schwankte die Barkasse, doch er stand ruhig wie ein Baum. Dann zielte er mit der Pistole und schoss.

Drüben flog einer der Kanister gegen den Aufbau mit dem toten Russen. Eine Flamme zischte auf, züngelte rasend schnell die Flüssigkeit entlang. Im Nu brannte das feuchte Holz. Im orangenen Feuer qualmte schwarzgrauer Rauch.

»Man wird die Flammen von der Stadt aus sehen«, sagte Schmied. »Wer macht Meldung beim Gouverneur?«

»Ich.« Kapitän Goos steckte die Waffe weg. »Ich bin der Hafenmeister, es brennt in meinem Revier.«

»Die Pestbakterien dürfen Tsingtau nicht erreichen.« Renau wurde schwindelig bei der Vorstellung, wie viele Dschunken aus der Mandschurei hierher unterwegs waren.

»Dem Gouverneur wird jedes Mittel recht sein.«

Genau davor hatte Renau Furcht. Das Schlimmste an einer Seuche ist ihre Verbreitung durch die Panik der Unvernünftigen. Mochte sich Professor Sibelius wenigstens einmal irren.

»Anlegen!«, brüllte Goos. »Und die Mannschaften gehen nackt von Bord.«

Kapitel 5

Pang Kia Lan, Missionsstation – 26. Januar 1911

»Gute Frau braucht keine Angst zu haben, weil der Meister nicht im Haus ist. Meine Söhne schlafen vorn im Speicher, und der alte Wang bewacht das Tor.« Der Missionsdiener Tschang verbeugte sich in dieser seltsamen chinesischen Art aus der Hüfte heraus. Sein Gesicht war wie von einem inneren Frieden erleuchtet.

Leontine Makrat hatte es nie anders empfunden, obschon Tschangs Wangen und die Stirn von unregelmäßig dicken Narben gezeichnet waren. Vielleicht waren es seine schlimmen Erfahrungen während des Boxeraufstandes, die ihm die kargen Zeiten heute so erträglich machten. »Ich weiß. Gute Nacht.«

Der Missionsdiener ging, und Leontine hörte dem Knistern der Holzscheite im Ofen zu. Friedbert und sie hatten so viel Arbeit in der Missionsstation und so wenig stille Momente füreinander. Manchmal hatte sie ihren Ehemann im Verdacht, dass er die Arbeit ihr vorzog. Oft schlief Friedbert über den Briefen ein, die er spät in der Nacht ins Reich schrieb. Oder sie selbst barg ihren Kopf an seiner Brust und wusste kaum, ob er ihre zärtlichen Worte vor dem Schlaf noch hörte.

Sie ließ die Finger über die Kante des Tischs gleiten. Ein neues Fässchen Tinte stand darauf neben dem auf einem Halbkreisbogen aufgespannten Löschpapier. Und Stahlfedern – es war wohl Friedberts Art zu zeigen, wie sehr er sie schätzte. Er war so fürsorglich in kleinen Dingen. Aber ein liebevolles Wort ab und an oder gar eine Umarmung wäre schön, sie mochte seinen festen Leib …

Leontine setzte sich zurecht, die Pflichten einer Missionarin riefen. Das Hauptbuch wollte sie noch berichtigen vorm Zubettgehen. Sie öffnete die schlichte Holzdose neben dem Tintenfässchen. Die Chinesen waren große Meister in Lackarbeiten. Friedbert musste gemerkt haben, dass sie die Dose bewunderte. Leontine hatte von dem wenigen privaten Geld ihren Eltern ein Tablett zu Weihnachten nach Hause geschickt.

Leontine ließ den Blick durch die Stube gleiten, über den Bücherschrank voller Bibeln und Schriften des Missionsvereins, die dicken Vorhänge vor den Fenstern. Das chinesische Spruchband, das ihre Vorgänger als Begrüßungsgeschenk eines hiesigen Beamten erhalten hatten, schimmerte in roter Seide an der Wand neben der Tür. Die Zeichen darauf bedeuteten Möge das Einhorn im Park lustwandeln. Die Geister und Wundergestalten der Chinesen waren ohne Zahl.

Leontine öffnete das Hauptbuch. Gerade 122 Menschen umfasste die Gemeinde. Dabei waren diese Täler in den Bergen voller Chinesendörfer. Niemand konnte schätzen, wie viele Millionen Chinesen allein in der Provinz Schantung lebten. Aber schon Paulus sagte: Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Nun, von den frühen Christen hatte es in Rom auch nur wenige gegeben.

Leontine schrieb den Namen des letzten Täuflings ins Hauptbuch. Das Holz im Ofen knisterte … Die Kerzen für das Weihnachtsfest fielen ihr ein. Sie trug die Spende aus dem Reich in der Dezemberaufstellung nach.

Ein Geräusch kam von der Tür, so leise, dass Leontine den Kopf wandte und wartete. Doch, da war es wieder. Es klopfte. »Herein!«

Nichts tat sich.

»Nun kommen Sie doch herein!«

Die Tür ging einen Spalt auf. Es erschien ein Fuß in gewickelten Stiefeln, wie sie die Bauern im Winter trugen, dann ein braungrauer Überrock.

»Frau Wang!« Leontine sprang auf.

Die Frau stand kerzengerade an der Tür und hatte die Hände zu Fäusten geballt, die sie vor ihrer Brust aneinanderpresste. »Frau Ma, ich weiß nicht …« Die Wang legte die Fäuste an den Kopf.

Sonst war das sonnengebräunte Gesicht der Handwerkersfrau immer in reger Bewegung. Sie konnte schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn ein Karren bei den Stellmeistersleuten nicht rechtzeitig bezahlt wurde. Und sie war mit Begeisterung Bibelfrau. Waren erst die Mütter für den Glauben gewonnen, kamen bald auch die Kinder zur Taufe. Die Wang war doch sonst nicht auf den Mund gefallen. »Was ist denn passiert?«

»Ich weiß nicht. Da ist vielleicht Sünde.« Sie sah sie nicht richtig an.

Sünde? Leontine war sich nicht sicher, ob sie den Mischmaschdialekt recht verstand. Frau Wangs Familie stammte aus Hubei. »Nun sprich doch. Ich kann dir sonst nicht helfen.« Tschang hatte Frau Wang sicher nicht ohne Grund am Tor durchgelassen.

Frau Wang ergriff Leontines Hände. Ihre Finger waren von der Kälte draußen starr. »Der dritte Sohn meiner großen Schwester ist auch dabei, obwohl er am Sonntag immer zu Meister Ma kommt.«

Der Sohn war einer von den unregelmäßigen Gottesdienstbesuchern. »Wo ist er dabei?«

Die Augen der Frau flitzten hin und her, sie schien nichts fassen zu können. Leontine richtete sie an den Schultern auf und holte die Petroleumlampe vom kleinen Tisch am Hoffenster. Jetzt sah sie die Spuren von Tränen, lauter feine Streifen neben der Nase im unreinlichen Gesicht.

Sie beugte sich weit vor und flüsterte: »Niemand darf es sehen.«

»Was denn?« Die Wang war keine Frau, die sich in Geisterseherei hineinsteigerte oder Wahrsagern viel Geld für leere Worte zusteckte.

»Was sie wegschaffen.« Sie verschluckte sich. »Sünde, sagt Meister Ma.«

So schnell war Friedbert eigentlich nicht dabei, den Stab zu brechen. Leontine nickte trotzdem. »Was wird dort weggeschafft?«

»Frau Ma schauen besser selbst.« Die Wang wischte sich über die Wangen. »Jetzt.«

Leontine schaute zur Wanduhr. Es war nach elf nachts. Trotzdem zog sie schon ihre Stiefel über.

»Aber der Schnee ist doch viel zu tief.« Im Winter benutzte niemand den Pfad, der an der Rückseite der Scheune entlang zum Bach hinunterführte. »Wir werden uns verirren mitten in der Nacht.«

Im Schein des Windlichts war nur der abwinkende Arm der Wang zu sehen. Sie stapfte voraus. »Ich will nicht, dass die Hunde die Leute wecken.«

Leontine drückte die dicke Wollkappe tiefer in die Stirn. Nur der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Leontine war noch nie querfeldein über die Dorfwiesen gelaufen, schon gar nicht des Nachts. »Ist hier nicht irgendwo der Bach?«

»Wenn der Boden friert, ist das Wasser längst hart.«

»Nicht so schnell.« Das flackernde Windlicht erhellte kaum zwei Schritt den Weg. Leontine ahnte die Baumstämme mehr, als dass sie sie wirklich sah. Inzwischen mussten sie am Hain des alten Wu vorbei sein, der war der reichste Bauer im Dorf und schlecht auf die Mission zu sprechen, weil angeblich der Hügel, auf dem sie stand, dem Dorfgott gehörte.

Fahles Licht brach am Himmel durch. Wolkenhügel zogen grauschwarz auseinander, hell stieß der Mond hervor.

Die beschneiten Felder warfen viel Licht zurück. Die dunklen Umrisse der Dorfhäuser lagen bereits hinter ihnen. Gleich hatten sie die alte Brücke über die kleine Schlucht erreicht, die ein Sturzbach aus dem Fels herausgewaschen hatte.

»Die Leute aus dem Dorf sprechen hier nicht mehr, um die Totengeister nicht zu wecken«, flüsterte Frau Wang und drückte sich noch enger an sie.

»Wir glauben nicht an Geister, nur an Gott.« Leontine hörte sich sprechen mit ihrer Feiertagsstimme, mit der sie die Gläubigen fröhlich begrüßte, selbst wenn sie schon müde vom Schmücken der Kapelle war. »Außer uns schleicht hier niemand herum.«

»Doch.« Die Wang blieb unter uralten knorrigen Kiefern stehen. »Da.« Ihre nackte Hand deutete auf Spuren im Schnee.

Die Abdrücke der Sohlen waren frisch, kein Wind hatte die Kanten verweht. Leontine fühlte mit einem Mal ihr Herz schlagen. Gerade hier … Im Mondlicht warfen die Steinsäulen Schatten auf den verschneiten Pfad. Hier hatte vor vielen Hundert Jahren ein Hofbeamter eines Kaisers sein Grab gefunden. Warum, das hatten die Dörfler vergessen. Noch immer waren die verwitterten Steinsäulen am alten Grab die prächtigsten des Totenhains. Die reichen Bauern ließen sich in der Sichtweite des Grabes bestatten.

Frau Wang nahm Leontine das Windlicht aus der Hand und hob es vor ihr Gesicht. Für einen Moment tauchten im grellen Licht die gespitzten Lippen der Chinesin auf, dann blies diese das Licht aus.

Der Schnee gab kaum einen Laut unter ihren Stiefeln, als sie wie die Katzen die nächsten vier Grabhügel entlangschlichen, bis sie einen schwachen Lichtschein gewahrten. Die Wang duckte sich an einer Steinplatte, Leontine rückte in den Windschatten dahinter. Der Hang fiel stark ab. Es war, als ob sie von einem Dach herunter in den Hof des Nachbarn schauen würden.

»Der dritte Sohn meiner Schwester ist der Mann mit der Hacke«, flüsterte Frau Wang. »Er ist sehr stark. Warum tut er das, wenn er zu Meister Ma kommt?«

Leontine hatte Mühe zu begreifen, was dort unten vor sich ging. Eine Pechfackel steckte im Schnee. Ein dunkler Haufen war aufgeworfen, das musste frische Erde sein. Der Mann schwang wieder und wieder die Hacke. »Der Boden ist wahrscheinlich nur halb gefroren.«

Die Wang nickte nur. Ein anderer Bauer schaffte die Krume weg.

»Da!« Ihre Bibelfrau wies ganz nach rechts, wo sich Hügel und Senke vereinigten. »Leute kommen.« Fackellicht flackerte schwach durch die Kiefern. Leontine atmete tief durch. Sonst mieden doch alle Dörfler den Totenhain, kamen nur zu den Beerdigungen in großer Zahl, behängt mit Talismanen und Zauberzeichen. Drei, oder waren es vier Männer, ließen etwas von den Schultern gleiten, es mochte ein langer Ballen Stoff sein.

Mit einem Mal begriff Leontine. »Sie beerdigen jemanden.« Aber mitten in der Nacht?

»Nein, nicht einen. Drei«, flüsterte Frau Wang.

Ein zweiter Ballen fiel den Männern von den Schultern, dann noch ein kleiner. Dann kamen die Ballen ins Rollen, Füße stießen sie in das aufgehackte Grab. Warum sang keiner?

»Meister Ma muss sprechen, wenn wir sterben. Das ist Sünde so.« Der Blick der Wang traf Leontine und wich ihr nicht aus, als wolle sie sie damit festhalten, als erwarte sie Hilfe und Trost. Leontine griff ihre Hand. »Ja, er wird immer laut für die Seelen beten.«

Die Familie von Wangs Schwester war getauft. Nun nahmen es viele Neuchristen nicht allzu genau mit dem Sonntagsgebet. Manche schielten schlicht auf die Sachspenden, die manchmal von der Mission ausgeteilt wurden. Aber wer sich von einer Scheinmitgliedschaft in der Gemeinde einen Vorteil versprach, der würde doch seine Lieben nicht deshalb heimlich verscharren.

Zwei Männer schaufelten, zwei traten mit den Füßen schon die Erde fest.

Sie beeilten sich geradezu, schien es Leontine. Und nicht vor Kälte, denn von der schweren Arbeit musste es ihnen warm sein. Alle Chinesen, die Leontine in Tsingtau oder im Dorf beobachtet hatte, waren gemächlich in ihrem Alltagsgeschäft und hielten ein Schwätzchen, wann immer sich eine Gelegenheit ergab. Doch die Männer hatten nicht einmal ein Ächzen von sich gegeben, als die Hackenspitzen auf die hart gefrorene Erde eingeschlagen hatten.

Leontine schlang die Arme fester um sich. Was auch immer hier vorging, es war nicht gut für die Gemeinde. »Die Leute dürfen nicht wissen, dass wir Zeuginnen geworden sind.« Sie zog die Wang an der gepolsterten Kitteljacke. »Rasch.«

Die schlich unter den alten Kiefern voran. Die vielen Kiefernnadeln im Schnee schienen Leontine wie zerbrochene Schriftzeichen. Wenn sie nur daraus lesen könnte, was hier vor sich ging.

Das Mondlicht verging, weil von Süden Wolken aufzogen. Leontine kramte in der Manteltasche nach den Zündhölzern für das Windlicht. Die Wang rannte fast zum Weg. Als sie die alte Brücke passierten, spürte Leontine ihre Füße kaum noch, so kalt war ihr.

Wang schrie auf, stand steif, Leontine prallte gegen sie, die von ihr wegtaumelte und zu stürzen drohte. Mit dem einen Arm fing sie sie auf, mit dem anderen hielt sie das Windlicht wie eine Balancierstange weg von sich. Es flackerte, doch verlöschte nicht. Leontine leuchte voraus den Pfad entlang.

Die grüngelben Augen eines Tiers spiegelten wie Phosphor zehn Schritt vor ihnen. »Es ist nur eine Fähe.« Obwohl sie sich mit Wild gar nicht auskannte, schien es Leontine gewiss, dass es eine Füchsin war.

Die Wang hing schwer an ihrem Arm. »O Gott, sie haben die Fuchsgeister vertrieben.« Das Zittern ihres Körpers war durch die gefütterte Jacke zu spüren.

Leontine wurde ganz ruhig, sie war ja bei klarem Verstand. »Es gibt keine Geister, Frau Wang.«

Die Bibelfrau zitterte nur noch mehr. »Ja, Frau Ma. Ja.«

Hilf dir selbst, so hilft dir der Herr. Was auch immer im Dorf vor sich ging, es war höchste Zeit, dass sie es herausfand. Der hohe Schnee und die Eiseskälte waren ihr mit einem Mal egal. Beim ersten Morgenlicht würde sie zum Rundgang in der Gemeinde aufbrechen.

Kapitel 6

Pang Kia Lan, Missionsstation – 26. Januar 1911

»Sie kommen einfach durch die Wand.« Die Hand der kranken Chinesin deutete auf den fleckigen Lehm hinter dem Herd. »Sie singen unsere Lieder, wie Meister Ma in der Kapelle.«

Der warme Dunst heimelte fast an. Als junge Frau konnte sich Leontine einfach auf den gestampften Boden in das Stroh von Tante Wens Schlafecke knien ohne unnötige Umstände. An der Schmalseite des Wohnraums drängten sich zwei Kinder in ihren zusammengestoppelten Cattunhemden an die Großmutter am Tisch.

Vor der Bäuerin Su, die auf einem Hocker kauerte, köchelte es in drei Tontöpfen auf dem Feuer. Der Rauch zog hinauf zu den Balken unter das Gerstenstrohdach. Frau Su war schon zahnlos, obwohl sie bestimmt keine dreißig war.

Der älteste Sohn trug auch das einfache Kleidungsstück der Armen wie alle im Dorf. Er beobachtete jeden Handgriff, den Leontine tat. »Du musst Tante Wen vorlesen«, sagte er laut. Sein Blick glitt dabei über das Heilkundebuch, das Leontine in der linken Hand hielt.

Sie hätte so gern einen Zauberstab besessen, den sie hätte schwingen können, damit die treuen Mitglieder ihrer Christengemeinde auf einen Schlag wieder gesund gewesen wären. Aber die Welt war nicht so und hier draußen in China in ihrer abgelegenen Missionsstation erst recht nicht.

»Aber ja, nur Geduld.« Erst einmal galt es, die Krankheitssymptome richtig auseinanderzuhalten. Leontine folgte den Druckpfeilen bis zum Ende der Bestimmungstabelle. Fieberhafte Darmkrankheit, auch wenn es nicht zur Absonderung von Blutschleim kommt, aus prinzipiellen Erwägungen den Arzt hinzuziehen. Es gab keinen hier in den Bergen Schantungs. Allenfalls ihr Gatte Friedbert ersetzte den als Missionar nicht nur für ihre kleine Gemeinde, sondern auch für das ganze Dorf. Nur würde ihr Mann erst in drei Wochen von der Jahrestagung zurückkehren.

Gesunder Menschenverstand und die Zeilen im Heilbuch halfen mehr als der Vorbereitungskurs der Mission. Im Reich hatte man es sicher gut damit gemeint, aber bei den Übungspatienten waren die Anzeichen immer klar und eindeutig gewesen, mal für Diphtherie, Malaria oder mal für eine Wurmkrankheit. Aber jetzt?

Die ganze Familie Su starrte das Heilbuch in ihren Händen an wie einen Schatz. Die alte Tante Wen lag ausgestreckt auf dem Stroh. Sie litt mit fiebrig heißem Kopf und glühenden Wangen. Eine Lungenentzündung lag nahe, Leontine suchte im Heilbuch nach einer Erklärung für den Auswurf, der ein Tuch in Wens Hand rötlich färbte.

Ein paar Tees reichten sicher nicht … Die gebeugten Körper, die sich Jahr um Jahr auf den mageren Böden plagten, ausgezehrt von der Arbeit, hatten keine Widerstandskraft. Die Bauern brauchten echte Medizin aus der deutschen Apotheke in Tsingtau, so viel war schon einmal sicher.

»Hier steht geschrieben …« Leontine hielt inne und blätterte im Heilkundebuch weiter, das die Mission für solche Zwecke erstellt hatte. Alle Blicke waren darauf gebannt. Schrift hatte für die des Lesens unkundigen Bauern etwas Magisches. Was in einem Buch stand, dem gebührte Achtung. Erste Maßnahmen. Wie oft hatte sie diese gehört, noch als Schülerin, wenn sie ins Diakonissenhaus zur Bibelstunde gegangen war. Aber dort hatten die Damen nicht geahnt, wie rau die Wirklichkeit in den Kolonien werden konnte.

Sie müsste jetzt etwas für die Familie tun, bevor sie die Sache gründlich anging. Ihr Blick flog über die Zeilen zu den Anweisungen. »Frau Su, wasche die Kranken jeden Tag mit Essigwasser ab. Wickele sie in saubere Decken, die du jeden Tag wechselst und trocknest«, sagte sie.

Vom Hocker am Herd sahen sie dunkle Augen an, die fast so rund wie bei einer europäischen Frau wurden. »Sterben sie?«, flüsterte Frau Su.

So schnell stirbt man nicht.