12,99 €

Mehr erfahren.

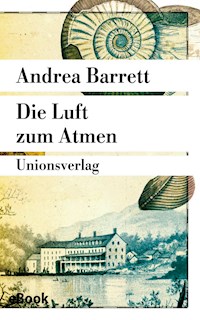

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von den Balkonen des Sanatoriums fällt der Blick auf die nebelumschlungenen Flüsse und Berge, einen einsamen Fuchs und die gewundene Straße zum Dorf. Während Europa im Ersten Weltkrieg versinkt, führen die Patienten der Tuberkuloseklinik hier am Tamarack Lake ihren eigenen Kampf ums Überleben. Als ein Neuankömmling vorschlägt, einmal die Woche für einen Vortrag zusammenzukommen, gerät der Alltag im Hospital aus den Fugen. Leidenschaftlich stürzen sich die Bewohner in ihre Studien, teilen ihr Wissen und erobern – neben der Welt Einsteins und Madame Curies – auch die längst verloren geglaubte Schönheit des Lebens zurück. Barrett erzählt von einer Schicksalsgemeinschaft, in der Erkenntnis zum Lebenselixier gereicht und Wissenschaft zu Poesie wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 500

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über dieses Buch

Im Sanatorium am nebelverhangenen Tamarack Lake, weitab von den Wirren des Ersten Weltkriegs, herrscht ein eintöniger Alltag. Bis ein Neuankömmling vorschlägt, sich gegenseitig zu unterrichten - und die Bewohner bald nicht nur die Welt Einsteins und Madame Curies erobern, sondern auch die verloren geglaubte Schönheit des Lebens wiederentdecken.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Andrea Barrett (*1954) wandte sich nach ihrem Studium der Zoologie dem Schreiben zu und wurde seither mehrfach für ihre Werke ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Award, dem MacArthur Fellowship und dem Rea Award for the Short Story. Sie lehrt Kreatives Schreiben in Massachusetts.

Zur Webseite von Andrea Barrett.

Karen Nölle (*1950) studierte Anglistik und Germanistik und ist als Autorin, Lektorin, Herausgeberin und Übersetzerin tätig. Sie übersetzt Belletristik aus dem Englischen, u. a. Werke von Andrea Barrett, Annie Dillard, Alice Munro, Patricia Duncker, Barbara Trapido, Doris Lessing und Tony Earley.

Zur Webseite von Karen Nölle.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Andrea Barrett

Die Luft zum Atmen

Roman

Aus dem Englischen von Karen Nölle

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2007 bei W. W. Norton & Company, Inc. in New York.

Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 im Dörlemann Verlag, Zürich.

Originaltitel: The Air We Breathe

© by Andrea Barrett 2007

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Hintergrund Hi-Story (Alamy Stock Foto); Versteinerungen aus William Smith, Strata identified by organized fossils, 1816-1819 (Natural History Museum London)

Umschlaggestaltung: Sven Schrape

ISBN 978-3-293-31128-2

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 27.07.2024, 04:09h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DIE LUFT ZUM ATMEN

1 – Stellen Sie sich einen Berg vor, geformt wie …2 – In der Ortschaft Tamarack Lake, zweieinhalb Meilen westlich …3 – Am selben Nachmittag platzte im Dorf ein Rohr …4 – Unbeirrt ließ sich Miles jeden Mittwoch aus dem …5 – Manchmal spalten wir uns in Parteien auf …6 – Vor Jahren kam ein Mann aus New York …7 – An dem langen Thanksgiving-Wochenende schien durch unsere neue …8 – Kurz nachdem Miles diese Briefe erhalten hatte und …9 – Von diesen Gesprächen bekamen wir nichts mit …10 – Vier Tage nach Arkadys Vortrag fiel das Thermometer …11 – Irene ahnte ebenso wenig – wir auch nicht …12 – Am Montag nach Jaroslavs Vortrag schlief Leo während …13 – Ehe Leo Gelegenheit fand, einen Vortrag anzubieten …14 – Vor dem nächsten Filmabend allerdings standen zwei weitere …15 – Am 3. Mai schrieb Miles an Dr16 – Am Freitag, dem Abend des 11. Mai …17 – Später, als es wieder möglich war, druckten wir …18 – Zu früherer Stunde am Abend des Brandes …19 – Auf unserer neuen Krankenstation, die im ersten Obergeschoss …20 – Regnerisch war es auch an dem Tag gegen …21 – An jenem ersten August saß Leo spätnachmittags auf …22 – In den ersten zwei Wochen nach Leos Rückfall …23 – Nach seinem Treffen mit Dr. Petrie hatte Miles …24 – Wenn wir uns schämten – Otto, Abe und …Anmerkung der AutorinQuellenangaben der ÜbersetzerinDie FamilienMehr über dieses Buch

Über Andrea Barrett

Andrea Barrett: »Ich stelle Fragen, die nicht beantwortet werden können.«

Über Karen Nölle

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Andrea Barrett

Zum Thema USA

Für Heather

»Die Menschen gleichen überall den Pflanzen. Ihr Gedeihen hängt von dem Boden und der Sonne ab, die ihnen zu Theil wird. Was wir sind, das sind wir durch die Luft, die wir einathmen, durch den Himmelsstrich, unter dem wir wohnen, durch die Regierung, der wir gehorchen, durch das Religionssystem, zu dem wir uns bekennen, und die Geschäfte, welche wir treiben. Man findet in Amerika nur wenige Laster: denn noch haben sie unter uns nicht Wurzel gefaßt.«

J. HECTOR ST. JOHN DE CRÈVECŒUR, Sittliche Schilderungen von Amerika in Briefen eines amerikanischen Guthsbesitzers, Dritter Brief: »Was ist ein Amerikaner?« (1782, deutsch 1784)

»Tuberkulose ist vornehmlich eine Krankheit der Armen – jener Leute, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Wir müssen uns aber zudem darüber im klaren sein, dass es zwei Sorten armer Menschen gibt: nicht nur solche, die wegen finanzieller Bedrängnis nicht in der Lage sind, ihr Leben zu meistern, sondern auch solche, denen es an geistiger und moralischer Kraft fehlt und an Intelligenz, Willenskraft und Selbstbeherrschung mangelt. Die Armen, welcher Natur auch immer, bilden eine Klasse, an deren Umgebung nur schwer etwas zu ändern ist. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass diese Patienten in ihrem Zuhause von ihresgleichen umgeben sind – ihren Familien und Freunden –, die ebenfalls arm sind. Das ist es, was unsere Aufgabe so schwierig macht und Vorbeugung und Heilung einer an sich abwendbaren und heilbaren Krankheit zu einem äußerst komplexen Problem werden lässt.«

ELLEN N. LAMOTTE, The Tuberculosis Nurse:Her Function and Qualifications (1915)

1

Stellen Sie sich einen Berg vor, geformt wie ein Hundekopf, dessen Schnauze nach Süden gerichtet ist und auf den gekreuzten Vorderpfoten liegt. Dort, wo die Augen wären, befinden sich die Hauptgebäude des Tamarack State Sanatorium, der staatlichen Lungenheilanstalt von Tamarack Lake, einschließlich der beiden langen Ziegelbauten, in denen wir früher untergebracht waren. Am Fuß des Bergs liegt ein überdachter Bahnsteig – vier Pfosten, ein Blechdach, Platz für einen Karren und den Tritt –, an dem die Eisenbahn bei Bedarf hält und wo am Ankunftstag jeder von uns beim Blick bergauf das Gefühl hatte, die Anstaltsfenster würden auf uns niederstarren. Ebenso haftet uns noch allen im Gedächtnis, wie wir, nachdem wir uns in einem der Flügel eingerichtet hatten, zum ersten Mal von oben zuschauten, wenn sich die Neuankömmlinge die Stufen hinunterschleppten oder auf Tragen durch die Zugfenster nach draußen gereicht wurden.

Damals lagen wir säuberlich aufgereiht auf unseren Balkonlogen, die beiden jeweils einem Zimmer zugewiesenen Liegestühle noch durch Stoffmarkisen geschützt und von den anderen durch schulterhohe Paravents getrennt. Wir waren – und sind immer noch – von Feldern umgeben, von einem Fluss, drei kleinen Seen und der Straße, die im weiten Bogen zum Dorf hinunterführt. Für uns, die wir aus Städten kamen, war es die reinste Wildnis. Flüsse, Berge, trompetende Wildgänse. In den Wäldern das Rauschen der keimfreien Luft, die uns heilen sollte. Die Adirondacks waren uns neu, und wir waren entsetzt, als wir hörten, dass Kanada so nahe war. Auch der Schnee entsetzte uns, ebenso wie die dunklen Wintertage und der schwere Nebel, der bisweilen wie eine Decke auf den Feldern lag. Gelegentlich wischte ein Fuchs auf der Jagd mit seinem Schwanz über die Oberfläche und hinterließ eine Spur, die wir mit den Augen verfolgten. Enten, auf der Flucht vor dem Fuchs, stoben in die Luft, als wäre auf sie geschossen worden. Der Anblick weckte in uns den Gedanken, dass unsere Leben, ähnlich verborgen, womöglich doch noch in die richtige Bahn zu lenken waren.

Schon damals waren wir keine große Gruppe – sechzig Frauen und sechzig Männer, wenn alle Plätze belegt waren –, und jede Neuankunft verrückte das gesamte Gefüge der Beziehungen ebenso wie jede Entlassung und jeder Tod. Auf den Balkonen schwatzten wir so eifrig, wie wir atmeten. Zweimal die Woche hielt die Eisenbahn an unserem unbeschilderten Bahnsteig, und wenn der Nebel uns nicht die Sicht verwehrte, besahen wir uns, wer sich wohl als nächstes zu uns gesellen würde.

Ende Juli 1916 brachte uns der Zug aus New York Leo Marburg. Hochgewachsen, dünn, schwarzes Haar, das er zu lang trug, und große Hände mit breiten, platten Fingerspitzen. Er blieb auf dem Tritt stehen, bis ein Schaffner ihn wie einen Sack Weizen an den Kutscher unseres Karrens übergab. Der Kutscher legte Leo, ohne zu fragen, hinten auf dem Strohlager ab. Mühsam richtete Leo sich wieder auf.

»So krank bin ich nicht«, sagte er. Von oben auf dem Berg blinzelten unsere Fenster ihm zu. »Lassen Sie mich neben sich sitzen.«

Er drehte sich vorsichtig auf allen vieren und rutschte, vom Kutscher widerwillig gestützt, nach vorne auf die Bank, sodass er über die Pferde hinweg in Fahrtrichtung schaute. Der Karren holperte vom Bahnsteig den schmalen Fahrweg hinauf. Die über den unteren Hang verstreuten Häuser flimmerten leicht in dem drückenden Dunst. Angestelltenhäuschen, Wäscherei, Müllverbrennung, Heizwerk; er erkannte nur die Ställe als das, was sie waren, alles andere sollte er später kennenlernen. In den Bergen sei es kühl, hatte man ihm in der Stadt gesagt, die Luft frisch und belebend. Was war das also für eine feuchtwarme Watte, die ihn umhüllte?

Im Inneren unseres Haupthauses wurde Leo noch heißer. Der Linoleumboden klebte, die Hände der Schwester, an die der Kutscher ihn übergab, waren heiß und feucht, und sie behandelte ihn, fand Leo, wie einen Sack Rohzucker, der von einem Schiff abgeladen wird. Bums in einen Rollstuhl, bums landete die Reisetasche auf seinem Schoß, bums landete auf der Reisetasche ein olivgrün gebundenes Heft: nützlicherweise mit Hausregeln beschriftet.

»Lesen Sie das«, sagte die Schwester.

Bevor er Zeit hatte, einen Blick auf mehr als die ersten paar von offenbar Hunderten von Regeln zu werfen, zeigte sie ihm seine Patientennummer, die in weißer Tinte auf dem Heftumschlag eingetragen war, und dann eine Seite, auf der er mit seinem Namen unterschreiben sollte. Darüber stand eine Erklärung zur Bestätigung, dass er die Regeln gelesen habe und bereit sei, sich an sie zu halten. Mir ist bewusst, dass ich ein Bett besetze, das dringend für andere benötigt wird, dass ich mich glücklich schätzen darf, hier zu sein, und dass ich mich nur durch gewissenhaftes Einhalten der Regeln als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft erweisen kann.

»Unterschreiben Sie«, sagte die Schwester. So war es uns allen ergangen, und wir hatten uns, wie Leo, persönlich gemaßregelt gefühlt.

Sie hielt ihm einen Stift hin, stieß seine Hand an, sagte »gut«, als seine Hand ihrer Aufforderung nachkam, und rollte ihn energisch durch den Korridor und in den Fahrstuhl, mit dem es zur Krankenstation hinaufging. Was hatte er unterschrieben? Wie um seine Langsamkeit wettzumachen, trug sie unterwegs Regeln vor. In der ersten Phase strenger Bettruhe ist das Sprechen verboten. Rauchen, Lachen, Singen, Lesen, Schreiben verboten. Aufstehen strengstens verboten, ganz gleich aus welchem Grund, Toilettengang wird später gestattet. Denken Sie keine trüben Gedanken. Essen Sie auf, was Ihnen vorgesetzt wird. Schonen Sie sich. Denken Sie an nichts als Ruhe.

Inwiefern war das hier besser als Brooklyn? Als der Fahrstuhl aufging, sah er Eisenbetten, in denen lange Buckel lagen, die nicht sprachen, sich nicht regten, nicht sangen. Dann war er in einem Waschraum mit dunkelrotem Fußboden. Toiletten auf einer Seite, Waschbecken auf der anderen. Im angrenzenden Raum stand eine riesige weiße Wanne, in der die Schwester ihn nun abkochte. Dass er gebadet hatte, bevor er in den Zug stieg, tat für sie nichts zur Sache: Alle neuen Patienten müssen bei der Einlieferung gebadet werden, sagte sie streng. Das sei so vorgeschrieben. Vorgeschrieben war auch die erstaunliche Temperatur des Wassers, das Desinfektionsmittel, von dem sie reichlich hineinschüttete, die scharfe Kernseife, mit dem sie ihm die Haare wusch. Er bemühte sich, nicht vor Schmerzen das Gesicht zu verziehen, als sie ihm die Arme und den Rücken schrubbte. Sich nicht zu verschlucken, als sie ihm den Handballen auf den Kopf legte und ihn sanft, aber durchaus fest unter Wasser drückte.

»Einatmen«, sagte sie, dann war er unten und wurde so prompt von Panik erfasst, dass er schon, bevor es dann tatsächlich geschah, vor sich sah, wie sein Körper aus dem Wasser schnellte, in die Höhe sprang und die Tropfen abschüttelte wie ein Hund. Nackt und schwer atmend stand er da.

»Das wird uns auch nicht helfen«, sagte sie ruhig, »ich muss Sie noch abspülen. Aber ich kann einen Krug nehmen, wenn Ihnen das lieber ist.«

Er hockte sich wieder in die Wanne und kniff die Augen zu, während sie ihm Wasser über den Kopf schüttete. Zählen, dachte er, als ihm das beißende Wasser über das Gesicht rann. Einszweidreivierfünfsechssieben … Er hatte es schon immer schlecht unter Wasser ausgehalten, aber woher hätte sie das wissen sollen? Als sie fertig war, wickelte sie ihn in Handtücher, streifte sich weiße Handschuhe über und inspizierte seine Tasche. Stück für Stück holte sie mit spitzen Fingern hervor und legte alles auf einem Metalltisch aus: zwei Flanellschlafanzüge, einen schäbigen wollenen Morgenmantel, einen Pullover, eine Hose, ein paar Hemden, Unterwäsche, Bücher.

»Warum haben Sie keine wärmeren Sachen mitgebracht?«

»Ich habe genau das eingepackt, was die Tuberkuloseschwester in Brooklyn mir gesagt hat«, antwortete Leo.

Sie schüttelte den Kopf und notierte sich etwas auf ihrem Klemmbrett. »Wir sagen es ihnen immer wieder – das hier ist vollkommen unzureichend. Ziehen Sie für den Augenblick diesen Schlafanzug an.« Während er sich anzog, stopfte sie seine Sachen wieder in die Tasche. »Keine Bücher, Sie werden eine ganze Weile nicht lesen dürfen. Wir werden Ihnen geeignete Kleidung aus dem Lager zuteilen. Die anderen Sachen werden wir ausräuchern und wegpacken. Ich brauche die Anschrift Ihrer nächsten Angehörigen, damit wir wissen, wen wir im Bedarfsfall zu benachrichtigen haben.« Sie hielt ihren Bleistift bereit.

»Ich habe keine Familie in diesem Land«, sagte er schließlich. »Weshalb wäre ich sonst hier?«

»Wenn Sie nicht zu würdigen wissen, was für ein Glück es bedeutet, diese Gelegenheit zu einer Kur zu bekommen«, sagte sie, »und vom Staat unterstützt zu werden, während Sie genesen, dann gibt es reichlich andere, die froh wären, mit Ihnen zu tauschen.« Wie oft haben wir das zu hören bekommen? »Sie haben überhaupt keine Familie?«

»Nein«, sagte er.

Sie schüttelte den Kopf. »Schon wieder einer. Wo kommt ihr bloß alle her?«

Hätte er gewusst, wohin, wäre er vielleicht gegangen. Stattdessen sagte er: »Ich bin dankbar, hier zu sein.« Er war sechsundzwanzig Jahre alt, und die Schwester hatte gerade alles angefasst, was er besaß. An einer Maschinistenhand konnte er die Freunde abzählen – Vincenzo aus der Zuckerraffinerie, Meyer von der Fähre –, die wussten oder sich darum scherten, wo er war.

Sie verfrachtete ihn in einen leeren Saal, in dem auf den Betten um ihn herum die oberen Laken so stramm gezogen waren, dass die Säume über den Decken schwebten. Wir alle, so erfuhr er später, verbrachten unsere erste Zeit hier, in einem der weißlackierten Betten, zwischen die Baumwolllaken gezwängt, jeweils durch ein weißes Schränkchen vom Nachbarn getrennt. Er lernte, mit nur ganz leicht erhöhtem Kopf zu essen, von einem weißen Tablett auf einem Rollständer, das ihm über die Brust geschwenkt wurde. Er lernte, eine Bettpfanne zu benutzen, sich im Bett die Zähne zu putzen und das Gesicht zu waschen, stets in ein Papiertaschentuch zu husten, in einen gewachsten Papierbecher auszuspucken und Becher wie Taschentücher in eine an seinem Ständer befestigte Papiertüte zu entsorgen. Er lernte, dass seine Mahlzeiten, auf Tabletts serviert, fast immer kalt bei ihm ankamen, aber mit einem kleinen, gefalteten Stück Buntpapier garniert wurden, einer Art Tageslosung: Zum Ruhen gehören Körper UND Geist. Ob Du gesund wirst, liegt an Dir.

Am Donnerstag, seinem wöchentlichen Badetag, kniff er ängstlich die Augen zu, als ein Pfleger kam, ihn aus dem Bett auf eine Trage hob und die Trage in den Waschraum fuhr, aber die Wanne war nun für ihn tabu; er wurde behutsam mit dem Schwamm abgewaschen und anschließend trockengetupft, in Decken gehüllt und wieder ins Bett gesteckt. Essen kam ohne Ende, mehr als er seit seiner Kindheit gesehen hatte. Auf den Wagen mit dem Essen folgte die Schwester, maß seine Temperatur und seinen Puls, und sobald sie ging – »Husten kann man unterdrücken«, schimpfte sie –, bellte und röchelte und rasselte er in Tönen, die er sich früher nicht hätte vorstellen können. Am frühen Abend machte ein Anstaltsarzt die Runde, gönnte ihm einen flüchtigen Blick und machte Eintragungen auf seinem Kurvenblatt. Wenn alles gutgehe, sagte der Arzt, und er sich gründlich ausruhe und alles aufesse, könne man ihm in ein paar Wochen vermutlich erlauben, einmal am Tag zur Toilette zu gehen, fünfzehn Minuten auf einem Liegestuhl zu sitzen und weitere fünfzehn zu lesen oder zu schreiben.

Während der strengen Bettruhe auf der Krankenstation, Wochen, die er damit verbrachte, aus dem Fenster zu schauen, während die Zeit stockte wie Blut in einer Schüssel, weilte Leo in Gedanken oft in den litauischen Wäldern seiner frühesten Sommer, dunkel und grün und voll von Männern, die Bäume fällten und sie zu Flößen schnürten und polternd flussabwärts stießen. Da er die russische Staatsangehörigkeit besaß, wurde er von den Leuten, die er hierzulande kennenlernte, gewöhnlich für einen Russen gehalten. In Wirklichkeit jedoch waren seine Vorfahren väterlicherseits Baltendeutsche und mütterlicherseits Polen, von zweierlei Art: Ihre Eltern waren konvertiert. Als er klein war und seine Mutter noch lebte, hatte er in der Nähe ihrer Eltern gelebt, in Grodno. Doch hatte er auch jeden Sommer sechs Wochen in einem Wald mit dem Namen Bialowieza verbracht, bei den anderen Verwandten seiner Mutter, die Juden waren. In Grodno lernte er zu sprechen wie seine Mutter: Polnisch mit ihren Eltern und deren Freunden, Russisch mit seinem Vater, der beim Staat angestellt war, und mit dessen Freunden. Die andere Sprache seiner Mutter, die sie im Wald sprach, ging ihm durch ihren Tod verloren.

Mit ihr ging ihm auch der Wald verloren und blieb ihm nur in seinen Träumen. Als sein Vater das Haus verkaufte und mit ihm vom Dorf in die Stadt zog und von da in die Marschlande, Stück um Stück nach Süden, bis sie sich schließlich am Stadtrand von Odessa niederließen, zog sich Leo im Schlaf in den Wald zurück, wo ihm seine Vettern beigebracht hatten, wie man mit einer Axt umgeht. Sein Vater heiratete eine dicke Ukrainerin mit blitzblondem Haar und schmalen Augen, und er bekam Brüder und Schwestern, die aussahen wie Butterblumen. Er schoss in die Länge, schlaksig und dunkel, und staunte über die schwarzen Haare, die auf seinem Handrücken sprossen. In dem Jahr, als er dreizehn wurde, wurden im nahen Chişinu Juden von Soldaten ermordet, und sein Vater tobte im Haus herum, bis die neue Frau Leo bei den Schultern nahm, ihn vor seinen Vater stieß und sagte: »Wegen dem da regst du dich so auf. Dem Sohn von diesem Judenweib.«

»Sie war katholisch«, sagte sein Vater. »Meine Frau.«

»Pfff«, machte die neue Frau, »einmal Jude …«

Dann war er also Jude? Für seine Stiefmutter ja, für seinen Vater nein, in Odessa ja, in New York nein. Sein Vater war ihm nicht zu Hilfe gekommen, und alles, was in den Jahren unmittelbar nach Chişinu geschehen war, nachdem er von zu Hause fortgelaufen war, ging ihm im Kopf durcheinander. In Odessa war ein junger Herumtreiber, der mehrere Sprachen beherrschte, keine Seltenheit gewesen; die Stadt war voll von Ausländern, die in Italien und Deutschland und der Türkei und Schweden geboren waren und sämtlich eifrig Handel trieben und Geld verdienten. Er hatte in der Böttcherei eines Griechen Arbeit gefunden und später bei einem französischen Weinhändler, der ihm Kost und Logis bot. Er sei gescheit, meinte der Händler anerkennend. Und habe geschickte Hände. Mit der Unterstützung des Händlers studierte er am Polytechnikum Chemie und eignete sich nebenbei Kenntnisse über Gärungsprozesse und Weinerzeugung an. Eine Zeitlang hatte er in einer Weinkellerei gearbeitet, doch später, als die Streiks und die Ausschreitungen nicht aufhören wollten und seine Freunde einer nach dem anderen weggingen, war auch für ihn die Waage gekippt. Mit zwanzig fühlte er sich wie ein alter Mann; was hielt ihn zu Hause? Seine Mutter war tot und sein Vater für ihn so gut wie tot. Er brach nach Amerika auf, überzeugt, dass ihm hier alle Türen offenstehen würden.

Stattdessen war irgendwann zwischen seinen ersten Tagen in der Lower East Side und seinem Wechsel nach Williamsburg in die Zuckerfabrik, zwischen der Arbeit im Filterhaus, die er gehasst hatte, und seiner selbstgeschaffenen Stelle als Assistent des chemischen Leiters seine Lunge kaputtgegangen, und alle seine Hoffnungen waren zerronnen. Eines Tages kurz vor Feierabend war er in der Raffinerie aus dem Zimmer oben getreten, wo er die Flüssigkeit aus dem Schmelztopf kontrolliert hatte, war die vier Treppen hinuntergestiegen und an dem Korridor vorbeigelaufen, der zum Filterhaus führte, um sich von dort durch die Halle, in der die Sortierer arbeiteten, in das Laboratorium in der Ecke unmittelbar am Kai zu begeben, wo der chemische Leiter eine Probe vom Schiff analysierte. Er hatte Karl seine Ergebnisse überreicht, ihm einen guten Abend gewünscht und war wieder hinausgegangen. In der Nähe der Tür hatte ein Behälter mit Rohzucker gestanden, der letzte, der noch zu untersuchen war. Er hatte sich darüber gebeugt, um nach der Farbe zu sehen, und eine Prise zwischen den Fingern zerrieben. Dann hatte er gehustet – genauso wie er schon das ganze Frühjahr hustete, mehr nicht – und erstaunt beobachtet, wie Blut über die hellen Kristalle spritzte.

Alles, was danach kam, hatte ihn ebenso überrascht, und das an sich war überraschend gewesen. Auch nach sechs Jahren in New York, nach seinen vielen Anstellungen und den vielen Leuten, die ihm begegnet waren, nach den Abendkursen für seine Staatsbürgerschaftsprüfung, war er nicht darauf gefasst gewesen, wie, sobald sich der Staat einschaltete, ein Schritt zum nächsten und wieder nächsten führte, bis es kein Entrinnen mehr gab und er gezwungen wurde, hierher zu kommen. Eine Krankenschwester kam in die Wohnung in Brooklyn, in der er zur Untermiete wohnte. Jemand, der den Vorfall in der Raffinerie beobachtet hatte, hatte es einem anderen weitererzählt, und der hatte es jemandem erzählt, der in der Klinik arbeitete. Was für ein Dummkopf er gewesen war, nicht über die Kaimauer zu spucken, seinen Husten nicht zu verstecken! Ein Mundvoll Blut auf einem Berg Zucker, und dann dies.

In ihrer Eile, die Formulare auszufüllen, ließ die Krankenschwester Leos Diagnose so lässig in die Unterhaltung einfließen, als wäre sie ihm schon bekannt, und spazierte anschließend von einem Ende der Wohnung zum andern, im Bogen um die Koffer und Betten der Untermieter herum, inspizierte die Kleidung an den Wandnägeln und die Wäsche auf der Leine im Hof. In der Küche zählte sie wortlos die Teller und Tassen. Wieder bei Leo, begann sie mit ihren Fragen: Wie viele Leute wohnen hier, was machen sie, wo schlafen sie? Als er ihr von Tobias und Rachel und ihren beiden Kindern erzählte, von den vier weiteren Untermietern, und erklärte, wer wann wo schlief, sagte sie: »Kinder, und Sie sind ansteckend.« In einer Broschüre, die sie ihm daließ – Rundbrief Nr. 2: Rat an Patienten mit Lungentuberkulose (Schwindsucht) – las er wie betäubt einen Absatz:

Seien Sie hoffnungsfroh und munter, denn Ihre Krankheit ist heilbar, auch wenn es längere Zeit dauern wird. Zur Behandlung Ihrer Krankheit sind frische Luft, gutes Essen und die richtige Lebensführung wichtiger als Medikamente. Nehmen Sie keine Medizin, die nicht von Ihrem Arzt verordnet wird. Verschwenden Sie weder Zeit noch Geld für Patentrezepte oder Heilmittel aus Zeitungsanzeigen: Sie sind wertlos. Wenn Ihnen ein Platz in einem Sanatorium angeboten wird, nehmen Sie ihn unverzüglich an. Halten Sie sich bis dahin so viel es geht im Freien auf, wenn möglich in Parks, Wäldern und Feldern. Halten Sie sich nie, auch nicht zum Schlafen, in einem überheizten oder stickigen Zimmer auf. Lassen Sie nachts in Ihrem Schlafzimmer mindestens ein Fenster auf. Schlafen Sie, wenn möglich, allein in einem Zimmer.

Als ob jemand wie er ein Schlafzimmer hätte, oder ein Fenster. Als ob es in seinem Teil von Williamsburg einen Park gäbe. Die Krankenschwester ließ ihn in einen Becher spucken, befahl Rachel, seine Kleidung und sein Geschirr von den Sachen der anderen getrennt zu halten, und überwies ihn in ein schwimmendes Tageslager für Schwindsüchtige. Dort lag er während der Stunden, die er sonst bei der Arbeit verbracht hatte, auf dem Achterdeck einer Fähre, die früher auf dem East River zwischen Brooklyn und Manhattan verkehrt hatte, in einem Liegestuhl. Die Brise wehte über die offenen Decks, Mahlzeiten erschienen auf einem langen Tisch in der Mitte, wo früher Maschinen und Kessel gestanden hatten, Ärzte untersuchten sie in Räumen entlang der Seiten. Männer auf dem unteren Deck, Frauen auf dem oberen, alle Einwanderer, alle arm. An Bord kamen und gingen Mitarbeiter des Gesundheitsamts, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, und alle waren bemüht, die Patienten unterzubringen. Sie horchten sie über ihre Vergangenheit aus, inspizierten ihre Lebensumstände, suchten ihre Kleider nach Läusen ab. Nach einem Monat, an den er sich lieber nicht erinnern wollte, händigte ihm eine Frau mit schiefem Mund eine Bahnfahrkarte aus und befahl ihm, seine Sachen zu packen.

Die Aufnahme-Schwester im Tamarack State hatte recht: Er brauchte mehr Kleidung, und er sehnte sich bald nach der Hitze zurück, die ihm bei der Ankunft so zuwider gewesen war. Das Laub wurde bunt, weit früher, als er erwartet hatte. Regen und Wind fegten durch die hohen, Tag und Nacht geöffneten Fenster; ihm war ständig kalt, eiskalt. Einige von uns hatten Verwandte, die an Besuchstagen weitere Kleidung oder Leckereien mitbrachten, aber er hatte niemanden, und nichts von dem, was er mitgebracht hatte, war richtig. Er lernte, dankbar zu sein für die getragenen, aber wärmenden Kleidungsstücke, die widerstrebend an die bedürftigen Patienten ausgegeben wurden – zu denen er, wie er lernte, gerechnet wurde. Was er nicht lernte, obwohl er wieder und wieder gescholten wurde, war das Stillhalten. Er sprach mit jedem in seiner Nähe, wälzte sich von einer Seite auf die andere, schlich aus dem Bett, um sich eine Zeitschrift zu holen, die er auf einem Tisch am Ende des Saals entdeckte, und las sie heimlich unter der Decke. Die Schwestern schnauzten ihn an, und Dr. Petrie kam, um ihn zur Rede zu stellen.

»Warum können Sie nicht gehorchen?«, fragte unser stellvertretender Direktor. »Begreifen Sie nicht, wie krank Sie sind?«

»Ich halte es nicht aus«, sagte Leo leidenschaftlich und funkelte den kleinwüchsigen Arzt wütend an. Mit seinem borstigen dunklen Haar, dem Spitzbart und der kleinen ovalen Brille ähnelte Dr. Petrie dem Erfinder Charles Steinmetz, allerdings ohne den Buckel. Keine einsfünfzig, schätzte Leo. Ohne Zweifel ein Mann mit ganz eigenen Problemen. Er überließ sein linkes Handgelenk Dr. Petries Daumen, Zeige- und Mittelfinger.

Dr. Petrie zählte mit abgewandtem Blick Leos Herzschläge. »In Ihrer Lunge«, sagte er, »liegen verstreut kleine Infektionstaschen, die Ihr Körper einzukapseln versucht. Im Augenblick ist das Narbengewebe um die Bazillentaschen noch ganz schwach, wie Spinngewebe.« Er ließ Leos Hand los. »Wenn Sie sich abrupt bewegen oder tief Luft holen oder den Arm ausstrecken – wie eben gerade, als Sie nach Ihrem Kissen gelangt haben: Unterlassen Sie das –, zerreißen Sie das Narbengewebe und lassen die Bazillen heraus. Die bilden dann neue Krankheitsherde, und wir müssen noch einmal von vorne anfangen. Sie wirken wie ein intelligenter Mann. Können Sie das nicht begreifen?«

»Doch, natürlich«, sagte Leo, »aber bis jetzt hat sich niemand die Mühe gemacht, mir zu erklären, warum ich hier liegen soll wie eine Leiche.«

Mit einem halben Lächeln sagte Dr. Petrie: »Wir werden uns bemühen, Sie besser zu informieren.«

Mitte September war sein Fieber gefallen, sein Husten besser, er hatte sechs Pfund zugenommen, und die Schwestern erlaubten ihm, zur Toilette zu gehen und, jeden Tag ein bisschen länger, auf dem Balkon der Krankenstation auf einem Liegestuhl zu sitzen. Er war seit der ersten Zeit nach seiner Flucht aus dem Elternhaus nicht mehr so allein gewesen, für so lange Zeit. Eines Tages musste er sich in einen Rollstuhl setzen, und ein Pfleger brachte ihn im Fahrstuhl nach unten und durch einen Tunnel in den Röntgenraum unter dem Speisesaal. Dort stand er mit entblößtem Oberkörper im Dämmerlicht, drehte und beugte sich nach den Anweisungen der Technikerin, hielt die Luft an und atmete dann aus, vom Studium in Odessa her damit vertraut, was eine Röntgenaufnahme war, ohne jedoch das hiesige Gerät zu kennen. Dass dieses von einer Frau bedient wurde, erschien ihm merkwürdig, ebenso wie der lila Handschuh an ihrer linken und die entzündeten Stellen an ihrer rechten Hand.

Seine Röntgenbilder, sagte Dr. Petrie ihm später, zeigten ein kleines Loch im Gewebe am oberen Ende seines linken Lungenflügels.

»Werde ich sterben?«, fragte Leo.

»Wie es weitergeht, hängt jetzt wesentlich von Ihnen ab«, antwortete der Arzt. Immer tun sie so, als hätten wir es in der Hand. »Die Heilung braucht Ihre ganze Zeit und Kraft. Aber Sie haben gute Fortschritte gemacht, und es gibt Anzeichen, dass das Loch bereits zu schrumpfen beginnt. Wir werden Sie nächste Woche in den Männerflügel verlegen. Dort wird Ihnen ein wenig mehr Bewegung gestattet sein. Aber Sie müssen weiterhin sehr aufpassen.«

An einem Mittwochmorgen im Oktober brachte ein Pfleger Leo im Fahrstuhl aus der vierten Etage des Haupthauses nach unten, schob ihn durch die Korridore und Laubengänge und deponierte ihn auf einem Balkon vor seinem neuen Zimmer im ersten Stock des Männerflügels. Zwei Liegestühle füllten den winzigen Platz im Freien fast vollständig aus: Einer davon stand für ihn bereit. Gesellschaft, dachte Leo, so erpicht darauf, mit der Person auf dem anderen Liegestuhl bekannt zu werden, wie früher darauf, eine Frau kennenzulernen. Als er sich vorstellte, raste sein Herz.

»Ephraim Kotov«, erwiderte der Mann und wartete geduldig, während sich Leo zurechtlegte und mit seinen Decken kämpfte. Über seine Zehen und das Holzgeländer hinweg sah Leo Wald, der sich bis nach Kanada dehnte, Tausende von Bäumen, die auf und ab über die Hügel marschierten, fast schwarz, wo sie von Wolken beschattet wurden, und dazwischen von der Farbe seiner Kindheit.

»In Minsk hieß ich Kotovachesky«, fuhr sein neuer Mitbewohner fort, »aber hier bin ich beschnitten. Kotov.« Er hielt Leo die Hand hin. »Kleiner Scherz. Willkommen.«

»Danke«, sagte Leo und schüttelte Ephraims Rechte.

Ephraim, der wie wir anderen während Leos Wochen in der Isolation Mutmaßungen über ihn angestellt hatte, sagte: »Das war Hirams Liege. Aber jetzt ist es deine; er ist letzte Woche verschieden. Spielst du Schach?«

»Mehr schlecht als recht«, gestand Leo.

»Schade. Hiram war gut.«

Leo streckte die Beine aus und fragte sich, was Hiram wohl sonst noch gekonnt hatte. Was er gemocht hatte, was nicht, und wie er gestorben war. Sollte er sich dafür entschuldigen, dass er Hirams Platz übernahm? Er wandte den Blick wieder dem Wald zu, da und dort gesäumt von einer Birke. Unten fuhr ein Zug an der Haltestelle ein, und winzige Gestalten bewegten sich auf dem Bahnsteig. Von dort unten gesehen musste er ein Fleck im rechten Auge des Hundes sein. »Ich bin aus New York hierhergekommen«, sagte er. »Du auch?«

»Von einer Apfelfarm bei Ovid«, antwortete Ephraim. Als er Leos verwunderte Miene sah, fügte er hinzu: »Eine der kleinen Städte in der Nähe der Finger Lakes, mitten im Staat New York, die nach Orten und Dichtern der Antike benannt sind. Troy, Ithaca, Homer, Virgil …«

»Ein Jude aus Minsk unter Bauern auf dem Land«, sagte Leo mit einem Lächeln. »Wie ist das gekommen?«

Leise – während der Ruhestunden ist uns schon immer jegliches Gespräch untersagt – steckten die beiden Männer die Köpfe zusammen und verstießen gegen die erste von vielen Regeln, indem sie sich miteinander unterhielten.

2

In der Ortschaft Tamarack Lake, zweieinhalb Meilen westlich von uns gelegen, sind die Straßen, die fächerförmig vom See bergan führen, von privaten Kurpensionen gesäumt. Zu der Stunde, als sich Leo in seinem Zimmer einrichtete, war Naomi Martin in der Pension, die als »Mrs Martin’s House« bekannt war – das Haus ihrer Mutter, nicht ihr eigenes: acht Zimmer, vermietet an Kranke, die ständiger Pflege und Nahrung bedurften –, eben dabei die nachmittäglichen Tabletts zu den Gästen zu tragen. Dreimal täglich bediente sie im Speisesaal und servierte zwischendurch Leckereien auf den Balkonen, wo sie ihre Liegekuren absolvierten. Aus einer Wochenend- und Ferienbeschäftigung war, seitdem sie im Juni die High School abgeschlossen hatte, ein Ganztagselend geworden. Tag für Tag war sie in dem Haus gefangen, in dem sie auch nach einem Jahrzehnt noch nicht heimisch geworden war.

Zuhause, das war, wie sie ihrer Freundin Eudora oft erzählt hatte, das Haus, in dem sie geboren war: gelbgrauer Stein mit zwei Schornsteinen, in der Mitte eine Tür mit einem Oberlicht und davor ein Rasen, der von einem Plattenweg in zwei Hälften geteilt wurde. Auf dem Rasen verstreut standen Tulpenbäume und Stechpalmen, und in den Staudenbeeten wurden die Pfingstrosen und Schwertlilien jedes Jahr dichter. Das Städtchen Chester war klein und ruhig, aber Philadelphia lag nahe genug zum Einkaufen und für besondere Ausflüge. Alles war in bester Ordnung gewesen, sie hatten Dienstboten gehabt. Ein Mann – er hatte George geheißen, glaubte sie – kümmerte sich um das Grundstück, den Wagen und die Pferde; und dazu hatten sie ein Hausmädchen gehabt, das Katie hieß, und eine Köchin. Nach dem Unfall, als die Dienstboten fort waren, hatte ihre Mutter die Küche selbst übernommen und sich aus einem Buch das Kochen beigebracht.

Was Naomi von dem Unfall noch wusste, war dies: ein Tag im Frühling 1903, als sie fünf Jahre und ihr Bruder Thomas fast vier Monate alt war. In der großen Wanne, am Ende des Tages, hatte sie fröhlich im Wasser geplanscht, das Katie in Kesseln auf dem Herd zum Kochen gebracht hatte. Draußen teilte ihre Mutter noch die Schwertlilien. Drinnen machte sie eine Überschwemmung, und Katie trocknete sie unsanft ab, schimpfte sie aus und ging neues Badewasser für Thomas aufsetzen. Sie lief in ihr Zimmer und bürstete sich die Haare. Ihre Mutter kam herein – damals hatte sie sie »Mama« genannt – und zog die Gartenhandschuhe aus und ging nach oben, um Thomas zu baden, denn das machte sie gern selbst, in der für ihn vorgesehenen Porzellanschüssel. Katie goss Wasser in die Schüssel und wandte sich ab, um frische Handtücher zu holen. Und ihre Mutter, die mit Katie über den Garten redete und in Gedanken vielleicht bei ihren Pflanzen war, tauchte Thomas in die Schüssel, ohne vorher die Temperatur zu prüfen.

Blaue Augen oder braune? Braunes Haar oder schwarzes? Nach einer Weile wusste sie es nicht mehr. Sie erinnerte sich an Thomas’ Weinen und die Schreie ihrer Mutter und Katies Schluchzen. An die lauten Schritte ihres Vaters auf der Treppe und die Dinge, die er zu Katie und ihrer Mutter sagte. An den nächsten Tag, als Katie türenknallend das Haus verließ, nachdem ihr Vater sie entlassen hatte. Naomi hatte einen Onkel, der Arzt war, und einen anderen, der Apotheker war, und keiner von beiden konnte etwas tun; sie erinnerte sich an ihre Gesichter. Aber nicht an die Beerdigung, weil sie dahin nicht mitdurfte. Und später auch nicht mehr an ihren Vater: jedenfalls nicht mehr daran, wie er vor dem Unfall gewesen war. Wenn sie an ihn dachte, sah sie ihn danach, in dem Jahr, als er aufhörte, in die Kanzlei zu gehen, und dafür den ganzen Tag trank und ihr nie mehr Geschichten erzählte oder mit anderen Leuten sprach.

Das Haus verwahrloste, der Rasen verkam zur Wiese, Obst verfaulte am Boden, und überall wucherte Unkraut. Eines Tages verschwand ihr Vater, und später, als ihn jemand in Texas entdeckte, ließ sich ihre Mutter von ihm scheiden. Seine Brüder, Naomis Onkel, übernahmen das Haus. Anwälte und Bankangestellte gingen ein und aus, und auch die Frauen, die mit ihrer Mutter befreundet gewesen waren. Ihre Mutter fuhr ständig nach Philadelphia, bis sie eines Abends mit entschlossener Miene heimkam und Naomi befahl, ihre Sachen zu packen. Später war da noch die Bahnfahrt nach Norden und die grauhaarige Frau, die sie am Bahnhof abholte: Elizabeth Vigne, Eudoras Tante. Die Kurpension, ein großer Holzhaufen aus Zimmer um Zimmer, Balkonen über Balkonen, konnten sie haben, wenn sie wollten; Naomis Mutter nahm das Angebot an, und sie machten sich an die Arbeit.

Naomi war acht gewesen, als sie in Tamarack Lake ankamen, mit nichts als ein paar Kleidungsstücken und dem Rezeptbuch, das den Tisch ihrer Mutter berühmt machen sollte. Inzwischen war »Mrs Martin’s House« bei potentiellen Gästen in so weit entfernten Städten wie Atlanta bekannt, und das, behauptete ihre Mutter, sei ihre Rettung. Naomi wäre fast alles andere lieber. Im Wald leben, am Meer leben, in einem anderen Land oder auf einem Schiff leben, überall, nur nicht an diesem Ort des Leidens. Bergauf, bergab standen Pensionen, von Balkonen verunstaltet, bis unters Dach voll kranker Leute. In manchen wohnten bevorzugt Kubaner, in manchen Varietékünstler, in manchen Versicherungsangestellte. In ihrem Haus die Reichen.

An diesem Nachmittag hegte sie die Hoffnung, Miles Fairchild, den wohlhabendsten der Gäste ihrer Mutter, zu einem Gefallen zu bewegen. Bald nach seiner Ankunft war er in ihr größtes Zimmer eingezogen, wo er in den Genuss eines roten Sessels, eines Nussbaumbettes und eingebauter Bücherschränke beidseits des Kamins kam. Seine Heizung lief ständig, und sein Liegestuhl bot, wie sie beim Hinaustreten auf den Balkon erinnert wurde, einen ausgezeichneten Blick. Am Fuß des Bergs leuchtete grün und still der See, wie ein Fausthandschuh geformt, hier und da mit Booten getupft. In weiche Kapokpolster gebettet hätte sich Miles an den Paaren erfreuen können, die auf Segelbooten tändelten, den Kindern, die Angelschnüre aus Ruderbooten hängten, einem Blaureiher, der aus dem Schilf aufstieg und mit langsamen Flügelschlägen dicht über dem Wasser zum Park am anderen Ende flog – doch stattdessen war er in ein Buch vertieft. Den an seiner Rückenlehne befestigten Schirm hatte er so gestellt, dass der Schatten auf die Seiten fiel und seine Augen vor jedem Zuviel an Helligkeit schützte.

Sie straffte die Schultern und ging mit dem Tablett auf ihn zu. Ein rotes Band hielt ihre Haare auf eine Weise, von der sie wusste, dass es sie kleidete. Die umgeschlagenen Ärmel gaben ihre Handgelenke frei, ihre Schürze war frisch und ordentlich gebügelt, und als sie seinen Milchreis absetzte, legte sie es darauf an, dass er sie ansah. Er war siebenunddreißig, fast zwanzig Jahre älter als sie, aber noch nicht tot; in den letzten Monaten hatte er zugenommen und eine Unrast entwickelt, die sie möglicherweise zu ihren Gunsten zu wenden hoffte.

»Reizend«, sagte er, mit einem Blick zunächst auf die Schüssel, aber dann auf sie, wobei er seine Beine verschob und das Buch zuklappte. »Danke schön.«

»Mit extra viel Schlagesahne«, verkündete sie und trat einen Schritt zurück, sodass sie von der Aussicht gerahmt vor ihm stand. Als seine Augen ihr folgten, fuhr sie fort: »Zu dem, was Sie gestern Abend sagten …«

Beim Abendessen, als sie das gebratene Hähnchen und die Pastinaken herumreichte, hatte er gefragt, ob vielleicht jemand wisse, wo er ein Auto mit Chauffeur mieten könne. Er wolle ein neues Projekt in Angriff nehmen, hatte er gesagt, offensichtlich mit sich zufrieden. Irgendetwas, das mit den Insassen von Tamarack State zu tun hatte, wo er einen Nachmittag die Woche hinwollte; er brauche einen Chauffeur. Sie ging weiter um den langen weißen Tisch und schob die Platte zwischen dunkle Schultern, während ihre Mutter sich der Sauciere annahm, nickte stumm, wenn ein Gast ihr dankte, und sagte noch immer nichts, als sie die Platte auf der Kredenz absetzte und die Vasen geraderückte. Doch noch ehe sie die Pendeltür zur Küche aufstieß, hatte sie begonnen, einen Plan zu schmieden.

»Ja?«, sagte Miles jetzt, den Löffel über der Schüssel bereit.

»Ich dachte, vielleicht könnte ich Sie zum Tamarack State fahren«, sagte sie. »Ich bin eine ausgezeichnete Fahrerin; ich mache jetzt schon die meisten Besorgungen für das Haus, aber ich hätte gern eine Möglichkeit, selbständig zu arbeiten. Um ein wenig Geld zu verdienen.«

In den letzten sechs Monaten, erklärte sie, als er zweifelnd auf ihre Hände blickte, habe sie bei Eudoras Bruder, der in der Tankstelle von Tamarack Lake arbeite, eine gründliche Fahrschule absolviert. Außerdem habe sie eine Reihe einfacher Reparaturen gelernt, darunter das Reifenwechseln und den Gebrauch der Werkzeuge im Kasten auf dem Trittbrett. »Von daher brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass Sie liegenbleiben«, schloss sie. »Außerdem kenne ich jede Straße im Dorf und die meisten Strecken zwischen hier und Lake Placid. Ich kann Sie überall hinfahren, wohin Sie wollen, jederzeit.«

»Mittwochs würde ich Sie brauchen«, sagte er. »Zumindest fürs Erste. Sind Sie da frei?«

Sie schob die nimmer endenden Forderungen ihrer Mutter sowie die Tatsache beiseite, dass der Model T in der Remise eigentlich gar nicht ihnen gehörte, und sagte: »Ich kann es einrichten.« Die Eigentümerin des Autos, wie ihrer gesamten Habe abgesehen von ihren persönlichsten Dingen, war in Wirklichkeit Eudoras Tante, die auch noch weitere vier der renommiertesten Häuser in Tamarack Lake besaß. Jedes wurde von einer ehrgeizigen Frau geführt, die wie Naomis Mutter nicht die Mittel besaß, sich ein eigenes Objekt zu kaufen.

Letztes Jahr hatte Eudoras Tante alle fünf Vorsteherinnen gezwungen, sich identische Ford Model T zu kaufen und die Darlehen dafür in monatlichen Raten abzuzahlen, die auf die Hausmiete aufgeschlagen wurden. Eigentlich dazu gedacht, künftige Gäste zu gewinnen, denen die Vorstellung gefiel, dass ein Arzt schneller zu holen war, hatte das Auto Naomi wider Erwarten ein Stückchen Freiheit eingebracht, weil ihre Mutter sich geweigert hatte, fahren zu lernen. Wehmütig strichen die Gäste, deren eigene Autos zu Hause geblieben waren, über die schwarzen Kotflügel, doch sie durften sich wegen der Anstrengung nicht ans Lenkrad setzen, und das Auto blieb unbenutzt, bis Naomi ihre Chance witterte. Es verging kein Monat, bis sie sich zur Tankstelle begab und Eugene überredete, ihr Fahrunterricht zu geben. Bald erledigte sie die Einkäufe und brachte die Wäsche weg, holte Pakete am Bahnhof ab und fuhr dann und wann einen Gast in die Kirche oder zu einem Freund – alles mit der widerstrebenden Billigung ihrer Mutter. Wenn sie bei diesen Botengängen gelegentlich ein paar Minuten für eigene Zwecke nutzte, ging das nur sie selbst etwas an.

Sie strich sich das Haar glatt und sah Miles direkt an. »Sie würden mir einen Gefallen tun«, sagte sie. »Ein wenig Zeit in Ihrer Gesellschaft zu verbringen, um von meiner Arbeit hier wegzukommen …«

»Sie arbeiten wirklich sehr hart«, bemerkte er. »Ich sehe sie unablässig arbeiten.«

Sie zuckte lächelnd die Achseln, als gehörte sie zu den Menschen, die sich niemals beklagen. Noch ein paar Minuten Konversation, eine ungezwungene Verhandlung über ihren Lohn, und sie waren sich einig. Mit einem Lächeln im Gesicht verließ sie sein Zimmer, schlüpfte, ohne dass ihre Mutter etwas davon mitbekam, vorne aus dem Haus und lief zur Tankstelle, um Eugene zu erzählen, was sie soeben vollbracht hatte. Eine kleine Aufgabe jetzt konnte womöglich später zu etwas Größerem führen; wer wusste, was noch kommen mochte, wenn Miles erst wieder gesund war und zu Hause wieder sein Unternehmen übernahm? Sie sah sich schon in einer Stadt, vor der Schreibmaschine in einem hübschen Büro; vielleicht konnte sie mit Miles nach Pennsylvania gehen. Jeder Weg aus den Bergen schien wie eine Verheißung.

An unserem Ende der Straße hatte Miles einige Wochen zuvor unseren Leiter Dr. Richards überredet, die folgende Ankündigung im Speisesaal ans Schwarze Brett zu heften:

BILDUNG EINER GRUPPE AB SOFORT

zum Zwecke der Weiterbildung in Vortrag und Gespräch. Männliche Patienten, die des Englischen in gesprochener und geschriebener Form mächtig sind, sind eingeladen, mit uns zum Austausch über berufliche Kenntnisse und andere Wissensgebiete zusammenzukommen. Die Treffen werden mittwochs stattfinden, von 16 bis 18 Uhr im großen Solarium. Die ersten ein oder zwei Vorträge werde ich persönlich halten. Mit der Bitte um rege Beteiligung an diesem Bildungsexperiment,

Miles Fairchild

»Miles Fairchild«, sagte einer von uns damals, »wer ist das?«

»Was heißt uns?«, fragte ein anderer. Das wusste keiner, aber wir sahen, dass er seine Sache ordentlich vorbereitet hatte; die vorgeschlagene Zeit lag an der einzigen möglichen Stelle in unserem Tagesprogramm. Damals wie jetzt wurden wir täglich mit einer Glocke um halb sieben geweckt. Danach hieß es Waschen, Anziehen und Frühstück um acht; Arztvisiten und Behandlungen bis zehn; Liegekur bis zum Mittagessen um zwölf; nach dem Essen erneut auf die Balkone und Ruhe bis um vier. Um sechs gab es Abendessen, und danach ruhten wir wieder von sieben bis neun, und um halb zehn hatte das Licht auszugehen. Unsere einzige Freizeit, sehr kostbar, war die Lücke zwischen vier und sechs: An dem Mittwoch nach Leos Entlassung aus der Krankenstation opferten diese zweiundzwanzig von uns.

Es war ein sonniger Nachmittag, aber die Luft, die durch die offenen Fenster strömte, hatte bereits Biss, und als wir ins Solarium kamen, stand vor uns am Kamin, die Jacke wegen der Kälte zugeknöpft, ein schmächtiger Mann, der die gleiche eingefallene Brust hatte wie viele von uns und dessen eine Schulter tiefer hing als die andere. Um ein Jahrzehnt älter als die meisten von uns, trug er einen grauen Wollanzug, der trotz seines altmodischen Schnitts neu und teuer aussah. Während wir der Reihe nach eintraten, studierte er mit abgewandtem Kopf die gerahmten Dokumente über dem Sims. Auf der Fensterbank, die ihm am nächsten war, saß ein schlankes Mädchen – ungefähr sechzehn, schätzten wir; in Wirklichkeit war sie achtzehn – mit seidigem, dunklem Haar, einem dunklen Teint und tiefliegenden blauen Augen. Sie betrachtete uns aufmerksam, während wir uns zögernd in den Stuhlreihen verteilten.

»Guten Tag«, sagte der Mann, sich uns zuwendend, und ließ den Blick über unsere Gesichter wandern, »mein Name ist Miles Fairchild, und das« – er deutete auf das Mädchen – »ist meine Chauffeurin Naomi Martin. Vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen.«

Selbstsicher auf und ab schreitend, mit in der Sonne schimmerndem Gesicht, verkündete er, er wolle uns zu Anfang erst einmal ein wenig von seiner Person erzählen. Er sei siebenunddreißig Jahre alt und seit einiger Zeit immer wieder krank gewesen. Vor etwas über einem Jahr hätten sowohl sein Hausarzt als auch ein Facharzt in Philadelphia ihm zu einer Kur in den Adirondacks geraten. Seitdem wohne er in Mrs Martins Pension im Dorf, die wir gewiss kennten.

Ein kleiner Patzer, aber er fiel uns auf; wir kamen selten ins Dorf, obwohl es so nahe war. Wer hatte Geld, um etwas zu kaufen? Dass dies Miles entging, verriet uns, wie wenig er von unserem Leben wusste.

»Seit kurzem geht es mit meiner Gesundheit aufwärts«, fuhr er fort, »und das hat es mir ermöglicht, darüber nachzudenken, wie ich anderen nützlich sein könnte. Kranksein ist, von allem anderen abgesehen, einsam. Und langweilig. Wir alle brauchen Gespräche und geistige Anregung – und das hoffe ich Ihnen zu bieten. Ich stelle mir vor, dass wir uns wechselseitig unser Wissen vermitteln und mithin unsere Horizonte erweitern.«

Im Reden ging er vom Fenster – wo er, wie einige von uns bemerkten, beinahe den Rock der dunkelhaarigen Chauffeurin streifte, die unbeirrt in die andere Richtung blickte – zum Kamin, zum Fenster und wieder zurück, mit der Regelmäßigkeit eines Weberschiffchens. Wir mochten zwar, fuhr er fort, dieweil wir über seinen Gebrauch des Wortes »mithin« nachdachten, in einer staatlichen Anstalt untergebracht sein, während er in einer privaten Kurpension wohnte; wir mochten im Gegensatz zu ihm über wenig Mittel verfügen; wir mochten womöglich nicht lange in die Schule gegangen sein: das alles tue nichts zur Sache. Jeder von uns besitze wertvolle Kenntnisse, die weiterzugeben sich lohne. Er zum Beispiel habe bei sich zu Hause, in der Nähe von Doylestown in Pennsylvania, eine Zementfabrik, die er von seinem Vater geerbt habe.

Einen Augenblick lang, während er seine wohlfunktionierende Fabrik beschrieb, glaubten wir zu wissen, worauf er hinauswollte. Da war sein Steinbruch mit den reichen Kalkstein- und Ölschiefervorräten; da waren seine Mahlanlage und seine begabten Chemiker und Ingenieure, seine technisch so hochmodernen vertikalen Brennöfen. Seine Spezialrezeptur zum Gebrauch für Mörtelspritzen.

»Ich war einer der Ersten, die das Potential von Akeleys Erfindung erkannten«, erläuterte er. »Nach der Zementausstellung von 1910, wo die vervollkommnete Mörtelspritze ausgestellt war, sind andere aufgesprungen, aber da hatten meine Ingenieure bereits begonnen, das Gerät abzuwandeln, und seither haben wir unterschiedliche Arten von Spritzbeton entwickelt, die sowohl die Eigenschaften unseres Zements nutzen als auch optimal für die Anwendung in der Doppelkammerspritze geeignet sind. Unsere Werkstoffe sind beim Bau von Staudämmen und Wasserröhren zum Einsatz gekommen, beim Neuverputz alter Gebäude wie bei der Verkleidung von Stahlpfeilern für neue …«

Wir lauschten mit Interesse seinem Vortrag über diese Dinge. Doch nach einer Weile hielt er inne – komischerweise, wie wir fanden; was ist das für ein Sprecher, der, kaum hat er das Publikum gewonnen, das Thema wechselt? –, atmete einmal tief durch und sagte: »Aber das ist nur meine Arbeit, und davon erst einmal genug. Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich meine gesamte Freizeit damit verbracht, die Fossilien ausgestorbener Wirbeltiere zu sammeln und zu konservieren, und das ist eigentlich das, wovon ich Ihnen berichten möchte.«

Auf einmal erging er sich in Schilderungen von Wochenendfahrten nach New Jersey und Westpennsylvania, längeren Reisen nach Kansas, Winterabenden, an denen er seine Funde sortiert und katalogisiert hatte. Es sei nicht nur ein Hobby, sondern seine Leidenschaft, seine Lieblingsbeschäftigung, sagte er, und er sei sich sicher …

Als er erneut innehielt, geschah das weder, um zu fragen, ob einer von uns schon einmal in einer Zementfabrik gearbeitet hatte, wie das bei einigen tatsächlich der Fall war, noch um zu hören, was wir, die wir bis zu unserer Ankunft hier lediglich an Sonntagen freigehabt hatten, davon hielten, dass jemand einer »Lieblingsbeschäftigung« nachging, sondern um sich zu erkundigen, ob wir wüssten, was ein Fossil sei. Die meisten von uns wussten es nicht – eine Gesteinsart, glaubten einige –, aber das wollte keiner zugeben. Ein paar von uns waren neugierig, was Miles sagen würde, wenn keiner ihn unterbrach. Wie lange kann ein Mann über sich reden, bis er merkt, dass niemand ihm zuhört?

Eine ganze Weile, wie sich herausstellte. Wobei dies manche von uns bereits voneinander gelernt hatten. Als Miles einmal das Wort »Paläontologie« ausgesprochen hatte, war er über den Wasserfall in die Stromschnellen geraten und nicht mehr zu bremsen, die eingefallene Brust geschwellt fuchtelte er mit den Armen, während ein Büschel Haare, grau und fein, über seiner Stirn wippte. Gesteinsformationen, Schichten, Erdzeitalter, Epochen: »Was Sie über solche Dinge wissen oder nicht, tut nichts zur Sache«, sagte Miles wegwerfend, »die Einzelheiten werde ich später erklären. Meine beste Reise war die vor zwei Jahren, als ich den Sommer in Westkanada verbrachte, um in den dortigen Felswänden versteinerte Dinosaurier auszugraben. Es war berauschend!«, rief er aus, während wir uns Blicke zuwarfen. »Ich habe eine Karte der Felsschichten mitgebracht, um Sie Ihnen zu zeigen.«

Vor Millionen Jahren, sagte Miles, ein kleines Quadrat voll geschwungener Linien aufblätternd, war die Erde von riesigen Tieren bewohnt, die vollkommen anders waren als alle, die heute noch leben. In den Meeren schwammen Ichthyosaurier und Plesiosaurier; durch die Luft flogen Pterosaurier; auf dem Land trampelten Dinosaurier durch tropische Wälder. Heute sind bloß noch ihre Spuren, ihre Fußabdrücke und ihre Knochen übrig, in versteinerter Form. In Alberta, im westlichen Kanada, schneidet der Red Deer River eine riesige Schlucht in die Prärie und legt die Knochen frei. Die Stätte ist seit Tyrrells ersten Ausgrabungen in den 1880ern gründlich erkundet worden und …

Sehen Sie, wir entsinnen uns tatsächlich. Damals hingegen guckten wir Löcher in die Luft. Ornithomimus, der Vogelnachahmer; Trachodon, der mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen und einem Entenschnabel – was sollten wir davon halten? Auf einer steilen Felswand lag der Ankylosaurus mit einer Keule am Schwanz. Miles erklärte, dass er mit einem Freund aus Doylestown und dessen Sohn (dies sollte unser erster Hinweis auf die Hazeliusse sein) als ehrenamtlicher Assistent bei einer von einer berühmten kanadischen Forschungsgruppe geführten Dinosaurier-Expedition mitgereist war.

Unser Flachboot, erzählte Miles weiter, lag zwischen den Wänden der Schlucht im Wasser. Tag für Tag, ein winziger Fleck unter der Prärie, dermaßen von Mücken umschwärmt, dass wir ständig Handschuhe trugen und uns über die Hüte Netze zogen, die wir in die Hemden stopften. Das Boot konnte zehn Tonnen Knochen aufnehmen, und beinahe so viel gruben wir aus. Der Humerus groß wie ein Mensch, das Femur wie ein Baum (an dieser Stelle klopfte sich Miles an den Oberarm und den Oberschenkel); der Schädel wie ein Ruderboot, die Klaue wie ein Fuß. Mit den endlosen Mühen, die er schilderte – graben, meißeln, ummanteln, schleppen, verstauen, lagern, verschiffen –, mit der Arbeit, tonnenweise Zeug von einer Stelle zur anderen zu schaffen, konnten wir mehr anfangen. Wir hatten Tunnel für die Untergrundbahn gegraben, Beton für den Hausbau gegossen, Ziegel und Getreide geschleppt oder Tausende von Hemdkragen ausgeschnitten, Millionen Fische gesalzen. Was uns schleierhaft blieb, war, was dieser Mann, der mit so viel Begeisterung und so wenig Verstand redete, bei uns suchte.

Bis zur Woche davor, als er für Naomi plötzlich zu jemandem geworden war, den sie beeinflussen konnte, war Miles in ihren Augen kaum mehr als ein älterer Mann gewesen, der eine lästige Vielzahl von Paketen von weit entfernten Buchhändlern bekam und dessen Bettwäsche besondere Sorgfalt verlangte. Im Auto war sie von seinen Fragen und seinem anscheinenden Interesse an ihr überrascht gewesen; jetzt staunte sie darüber, wie viel er wusste und mit welcher Leidenschaft er über seine Fossilien sprach. Alte Knochen – wen scherte so was? Doch er wirkte vollkommen begeistert von dem, was er uns zu vermitteln suchte. Mit dem Rücken zum Fenster, uns gegenüber, sah sie die gleichen Dinge wie er: unsere abgetragenen, nicht zueinander passenden Sachen und Hausschuhe und unsere schlechten, fast identischen Frisuren, verpasst von dem Friseur, der einmal im Monat kam und uns allen auf einmal die Haare schnitt. Unsere Gesichter, die verrieten, aus welchen Ländern wir stammten, und die ihr, weil sie anders waren als jene, die sie bisher kannte, langweilig erschienen.

Ein Gesicht, von einem Rollstuhl gerahmt, hob sich von den anderen ab und erregte ihre Aufmerksamkeit: das von Leo Marburg. Sein seidiges dunkles Haar, in Farbe und Dichte dem ihren so ähnlich; seine schmalen, ungewöhnlich langgezogenen und tiefliegenden Augen, die ebenfalls ihren ähnelten; seine knochigen Hände und seine weiche, gerundete Nase. Es war das erste Mal, das sie ihn sah, und keiner von uns bekam mit, ob sie ihn anstarrte oder rot wurde oder den Blick abwandte und dann wieder hinsah, während sie bei Leo damals fast keinen Eindruck hinterließ. Er hörte Miles konzentriert zu und sah sich gleichzeitig in unserem großen Solarium um, das er noch nicht kannte.

Zwei Reihen blanker Fenster, vorne und hinten, die makellos sauber gehalten wurden und außer bei bitterster Kälte stets ein wenig offen standen. An der Decke sechs elektrische Kronleuchter; ein Klavier, mehrere runde Tische, schlichte Schaukelstühle aus Holz und jede Menge leichte Wiener Stühle. Der sauber geschrubbte, nie befeuerte Kamin und darüber zwei der gerahmten erzieherischen Aushänge, die bei uns sämtliche öffentlichen Räume zierten:

I.

Wie gegen die Schlangen in Irland, so gibt es gegen Lungentuberkulose kein Heilmittel in der Form eines bestimmten Medikaments oder einer direkten Behandlung der Krankheitsursache – des Tuberkelbazillus. Es sind unzählige vermeintlich spezifische Heilmittel vorgeschlagen und erprobt worden, doch haben sich alle als mangelhaft erwiesen. Die einzige Behandlung, die sich über die Zeit und durch Erfahrung bewährt hat, ist die indirekte Methode der Entwicklung und Erhaltung der Widerstandskraft des Einzelnen mit dem Ziel, eine Ausbreitung der Bazillen durch Ausschwemmung zu verhindern. Wir nennen dies die »hygienisch-dietätische« oder die »Frischluft«-Therapie. Kurz gesagt sind ihre Bestandteile (a) das Schöpfen von reiner Außenluft bei Tag und Nacht; (b) gesunde Kost im Überfluss; (c) Ruhe an frischer Luft, durchgehend, solange der Patient Fieber hat, und zumindest einen Teil des Tages, wenn er fieberfrei ist; (d) die richtige Entsorgung des Sputums zur Vermeidung einer Reinfektion; (e) die Bekämpfung aller Symptome und Umstände, welche die Heilung beeinträchtigen.

II.

Der Tuberkelbazillus ist ein unendlich winziger, schlanker Stab von nicht einmal der halben Länge des Durchmessers eines roten Blutkörperchens. Er ist häufig mehr oder weniger gekrümmt und hat bisweilen eine unregelmäßige, knotige Oberfläche. Er kann in Ketten oder kleinen Klumpen auftreten. Er ist ein langlebiger, zäher Parasit, der seine Lebensfähigkeit über mehrere Monate zu erhalten vermag, wobei er sich außerhalb des Körpers nicht vermehrt, es sei denn, er wird auf einem günstigen Träger gezüchtet. Er gelangt im Wesentlichen auf zweierlei Wegen in die Lunge: (1) direkt durch Einatmung über die Atemwege, und (2) indirekt durch Nahrungsaufnahme über den Magen-Darm-Trakt.

A, b, 1, 2, d. Auch Naomi nahm die Aushänge wahr, bevor sie sich dem Garten mit seinem Innenhof und dem Springbrunnen in der Mitte zuwandte. Von Mai bis September wurde Wasser durch als Schilf verkappte Rohre nach oben gepumpt und fiel sprudelnd in eine muschelförmige Schale. Über der Schale stand eine fast lebensgroße Frauenfigur, aus weißem Marmor gehauen. Ihre ausgebreiteten Arme und aufgehaltenen Hände öffneten die Falten eines Umhangs, unter dem ein riesiges, vom Gürtel bis zum Kragen ins Kleid gemeißeltes Kreuz mit nicht einem, sondern zwei horizontalen Balken zu sehen war. HYGEIA stand auf der Plakette zu ihren Füßen. QUELLE DER HOFFNUNG. Der Brunnen im Garten ihrer Mutter war kleiner, aber ebenfalls mit einer gemeißelten Inschrift versehen: Hoffnung fließet ewig. Ein hübscher Spruch, der nach Naomis Ansicht einen Schlüssel zum wahren Wesen ihrer Mutter bot: eine Frau, die früher Geld gehabt hatte und jetzt nicht mehr, und die stolz darauf war, dass sie es trotzdem zu etwas gebracht hatte, und alle Welt hasste, weil sie gezwungen gewesen war, selbst ihren Weg zu machen. Die Mädchen, die sie zur Arbeit in der Küche anstellte, grinsten hinter ihrem Rücken.

Einige von uns grinsten über Miles: mehr Gerede, ein einziger langer Wortstrom. Wir hörten zu oder träumten oder dösten ohne jede Ahnung, wohin der Strom führen mochte, und dachten dabei an ein Kindergesicht, die Berührung einer Frau, einen braunen Hund mit drei Beinen. Jaroslav, der früher als Techniker in einem Filmstudio gearbeitet hatte, malte sich eine Sequenz aus, in der vor einem schwarzen Hintergrund ein hohles, von links oben beleuchtetes Ei, dekoriert mit geometrischen Formen in Rot und einem hauchdünnen goldenen Strich – eines der sorgfältig gehüteten Ostereier seiner Mutter –, elegant der Länge nach vor sich hin purzelte. Albert dachte an den letzten Brief seines Vaters und den Abschnitt, den er nicht verstanden hatte, nicht weil der harte Bleistift seines Vaters so dünne Striche machte, sondern weil das wenige, was er vom norwegischen Vokabular seines Vater noch kannte, immer mehr schwand, wie früher schon seine Kenntnisse des Serbischen, das seine Mutter gesprochen hatte. Der Rest von uns war auf ähnliche Weise beschäftigt, was eigentlich nicht unangenehm war.

Schließlich, ein paar Minuten nach sechs, gelangte Miles zum Ende, sodass wir zu spät zum Essen kamen. Damals waren wir anders aufgeteilt, die Frauen und Männer in getrennten Flügeln, der Speisesaal eine der wenigen Stätten, wo wir einander begegneten. Selbst dort trennte ein breiter, von zwei Aufpassern bewachter Gang unsere Territorien. Über die Grenze hinweg durfte weder geredet noch gewitzelt noch geschäkert oder gezwinkert werden, nicht einmal Briefe durften hin- und hergehen. Miles sollte bald lernen, sich diese Trennung zunutze zu machen, aber an diesem Abend bestand unsere Gruppe noch ausschließlich aus Männern, die untereinander über die Veranstaltung am Nachmittag diskutierten.