Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

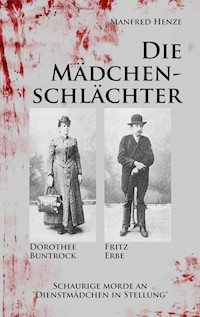

"Der Tod ist der Zustand eines Organismus nach der Beendigung des Lebens." Die grausamen Verbrechen des Mörderpärchens Dorothee Buntrock und Fritz Erbe erschüttern Ende des 19. Jahrhunderts den norddeutschen Raum. Zeitungen stillen die Sensationsgier der Bevölkerung. Erstmals kommen neue Ermittlungsmethoden der Polizei zum Einsatz. Mit kriminalistischem Sachverstand schildert der pensionierte Erste Polizei-Hauptkommissar Manfred Henze den authentischen Fall und seine Aufklärung. Dafür reiste er an Originalschauplätze, studierte Zeitungsartikel, stöberte in alten Polizeiprotokollen, sichtete damalige Kirchenbücher bzw. Sterberegister und wälzte alte Akten des ehemaligen Königlichen Schwurgerichts in Magdeburg. In diesem Buch spielt der Heimatort des Regionalkrimiautors, Neustadt am Rübenberge, erneut eine Rolle. In die Mordserie ist auch seine Familie verstrickt

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 91

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred Henze, 1952 in der Innenstadt von Neustadt am Rübenberge geboren, trat gleich nach der Schule 1970 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen ein. Im Laufe der über 45 Dienstjahre machte der Diplom-Verwaltungswirt (FH) Karriere und wurde 2015 als Polizei-Chef pensioniert.

Bereits während seiner Dienstzeit engagierte er sich für die Opferhilfeorganisation WEISSER RING und wurde im Ruhestand dessen ehrenamtlicher Leiter.

Henze ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und wohnt in Neustadt-Poggenhagen. Er ist Mitglied in zahlreichen sozialen Vereinen und karitativen Institutionen.

In seinen beiden ersten Werken beschreibt er reale Verbrechen. Es folgten zwei Kriminalromane. Mit „Die Mädchenschlächter“ kehrt er zu seinen literarischen Wurzeln zurück. Immer gibt er auch Einblicke in die Arbeit der Polizei und der Forensik.

„Man merkt dem Buch in jeder Zeile an, dass der Autor vom Fach ist: Henze als ehemaliger Polizeichef weiß die Ermittlungsverfahren und Zusammenhänge des Polizeialltags authentisch darzustellen, von der Pausengestaltung auf dem Revier bis zur interdisziplinären Arbeit mit Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft – hier stimmt alles.“

Wunstorfer Auepost über „Brassenköppe“

Weitere Titel des Autors:

Stehlen, Quälen, Morden – Das ist doch nicht erlaubt!

BoD – Books on demand, Norderstedt

Überarbeitete Neuauflage

ISBN: 978-3-750417-27-4

Kaffhocker

BoD – Books on demand, Norderstedt

ISBN: 978-3-748119-39-5

Eingemauert für die Ewigkeit

BoD – Books on demand Norderstedt

ISBN: 978-3-750422-82-7

Brassenköppe

BoD – Books on demand Norderstedt

ISBN: 978-3-752661-80-4

Für Marie und Ida

„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.“

(Bertolt Brecht)

Liebe Leserinnen und Leser,

für die Lektüre dieses Buches brauchen Sie starke Nerven.

Die Morde, die sich im norddeutschen Raum ereigneten, sind an Grausamkeit und Abscheulichkeit kaum zu überbieten. Sie stellen die meisten der bis dahin begangenen Taten der Kriminalgeschichte in den Schatten.

Die Brutalität des Verbrechens hat die Angehörigen der Opfer traumatisiert. Auch bei den an der Aufklärung beteiligten Personen hinterließen die Gräueltaten eindeutige Spuren.

Sie zeigen, dass Habsucht und Triebhaftigkeit jedes menschliche Empfinden töten können. Der Mensch entwickelt sich zur Bestie.

Die Handlungen entpuppten sich als so furchtbar, dass meine Finger sich fast sträubten, dies aufzuschreiben.

Aber lesen Sie selbst …

Schwurgerichtsverhandlung am 24. Juni 1892:

Landgerichtsdirektor Polte:

:

„Ihre Wirtin hat erzählt: Sie haben des Nachts häufig geweint?“

Angeklagte Buntrock:

„Das stimmt. Das geschah wegen des vielen Totmachens.“

Inhalt

Die Opfersuche

Der erste Leichenfund

Der Kriminalkommissar

Weitere Ermittlungen

Festnahme und Geständnis

Vom Raubmord zum Serienmord

Die Hartnäckigkeit des Kommissars

Die Gerichtsverhandlung

Das „unwerte“ Leben

Das „gerechte“ Ende

Für die Nachwelt dokumentiert

Erinnerungen

Der Versuch einer Einordnung

13.1 Die Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts

13.2 Die Rolle der Frauen in der Kaiserzeit

13.3 Der Beruf der Dienstbotin

Epilog

1

Die Opfersuche

Der Frühling im Jahre 1890 hält einen trostlosen Einzug. Die Monate April und Mai bescheren den Menschen kühles und regnerisches Wetter.

Marie Klingemann, in der Nähe von Hannover in Neustadt am Rübenberge, Ortsteil Basse, geboren, hatte Anfang des Jahres ihren 16. Geburtstag gefeiert. Die Eltern betreiben eine kleinbäuerliche Landwirtschaft. Für das Ehepaar Klingemann mit ihren sechs Kindern reicht es nicht mehr, alle Mäuler satt zu bekommen.

Vater und Mutter entscheiden daher, dass ihre Tochter bei einer „Herrschaft in Stellung gehen“ soll. Anständige, fleißige Dienstmädchen genießen in gehobenen Kreisen einen guten Ruf. Ihr Auskommen scheint halbwegs gesichert. Die Eltern hoffen, eine gute Wahl für ihre Tochter getroffen zu haben.

Marie meistert trotz ihrer Jugend alle im Haushalt anfallenden Arbeiten: Putzen, Saubermachen, Waschen, Bügeln, Kochen und Geschirrspülen. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Geschwister. Die Einkäufe erledigt sie mit Bravour. Als Landwirtstochter versteht sie es, das Kleinvieh zu versorgen.

Marie Klingemann entwickelt genaue Pläne für ihre Zukunft. Ihre Anstellung möchte sie in einem überschaubaren Haushalt in der näheren Umgebung beginnen. In der Hoffnung auf ein besseres Gehalt und vorteilhaftere Arbeitsbedingungen beabsichtigt sie, nach einem Jahr in einem anderen Haushalt unterzukommen. Dadurch würde sie die Möglichkeit haben, unterschiedliche Arbeiten zu verrichten. Das stünde in ihrem Dienstbuch und würde ihre vielseitige Einsetzbarkeit bezeugen.

Das baldige Ende der Schulpflicht betrachtet sie vermehrt unter dem Blickwinkel der bevorstehenden beruflichen Tätigkeit. Auf Geheiß ihrer Eltern, die ihre Arbeitskraft auf dem Feld benötigen, schwänzt sie allerdings hin und wieder den Unterricht.

Im letzten Jahr ihres Volksschulbesuches in Basse, einer sogenannten Einheitsschule, bespricht der Lehrer mit den älteren Schülern die „Gesindeordnung“. Für Schulmädchen, die „in Stellung“ gehen wollen, vertieft sie der Schulmeister sogar.

Diese Verordnung, mit dem aus heutiger Sicht sehr erniedrigenden Namen, ist die Rechtsgrundlage des Dienstmädchenverhältnisses. Sie regelt die Rechte und Pflichten des Dienstmädchens und der „Herrschaft“. Die jungen Mädels sind verpflichtet, ihre Arbeitskraft uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, gehören zum Haushalt und stehen somit in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis. Die „Herrschaft“ verpflichtet sich im Gegenzug, für ihr leibliches und sittliches Wohl zu sorgen. Sie stellen also Unterkunft sowie Verpflegung und halten das „Gesinde“ zu Kirchgang und gottesfürchtigem Leben an. Die Dienstmädchen müssen ein Dienstbuch führen, das die Polizeibehörde ausstellt.

In den regionalen Zeitungen findet Marie täglich und reichlich Stellenanzeigen.

Sie bewirbt sich auf folgende aus dem General-Anzeiger für Neustadt und Wunstorf:

„Auf dem Rittergute Hudemühlen bei Ahlden a. d. Aller wird auf gleich oder doch bald ein tüchtiges Landmädchen gesucht, welches mit Vieh umzugehen versteht und gut melken kann. Guter Lohn wird entsprechender Leistungen zugesichert.“

„Wegen Auswanderung des jetzigen wird zu Johanni ein Mädchen bei gutem Lohn zu mieten gesucht von Maurermeister Redderroth Neustadt a. R.“

„Gesucht: ein ordentliches Mädchen im Alter von 15 – 17 Jahren zu Michaelis d. J. von Frau Tierarzt Politz, Städt. Central-Schlacht- und Viehhof“

Gelegentlich leisten auch Vermittler bei Stellungssuche Hilfe. Sie geben nicht selten selbst die Anzeigen auf.

1890 liest man in Zeitungen des norddeutschen und westfälischen Raums, wie zum Beispiel der Leine-Zeitung in Neustadt am Rübenberge, gleichlautende Stellenanzeigen. Mit dem sucht man nach jungen Frauen, vorzugsweise aus gutem Hause, die für eine Adelsfamilie arbeiten sollen:

„Grafenfamilie sucht eine Reisebegleiterin bei hohem Gehalt und guter Verpflegung zu sofortigem Antritt.“

Die Anzeige klingt interessant, verlockend und vielversprechend. Außerdem verspricht das Reisen gegenüber der stupiden Hausarbeit eine willkommene Abwechslung, um aus der engen, eingeschränkten Heimstätte herauszukommen, überlegt sich Marie.

Die Sehnsucht des Ausbrechens aus den gewohnten Bahnen besteht bei der 16-Jährigen durchaus.

Auf die verheißungsvollen Annoncen melden sich einige junge Frauen. Darunter auch die anspruchslose und bescheidende Marie Klingemann aus dem Neustädter Dörfchen Basse.

Sie bewirbt sich mit einem Lebenslauf auf die Chiffre-Anzeige. Jubelschreiend hält sie ihren Eltern eine schriftliche Antwort unter die Nase, in der steht, dass sich die Vermittlerin mit ihr verabreden möchte.

Für Freitag, den 11. April 1890, ist um 15 Uhr ein Treffen im gerade eröffneten Café von Heinrich „Heini“ Knoke an der Marktstraße/Ecke Mittelstraße in Neustadt am Rübenberge vorgesehen.

Die Vermittlerin reist mit dem Nachmittagszug an. Als die Dampflokomotive Poggenhagen durchfährt, geht sie schwankend schon einmal in Richtung Waggonausgang. Nach dem Halt auf Bahnsteig 1 steigt sie mondän die Trittstufen des Waggons hinunter. Der herbeigeeilte Schaffner hält ihr dabei die Hand entgegen und ist der Grazie behilflich. Es regnet. Sie stolziert nun eleganten Schrittes mit aufgespanntem Regenschirm und in der rechten Hand einen Damen-Handkorb tragend die Marktstraße entlang. Dabei zieht sie die Blicke der dörflichen Bevölkerung auf sich. Man schaut ihr ungeniert hinterher. So einen Anblick erhaschen die Neustädter nicht alle Tage.

Marie hat ihr Leben bisher nur in Neustadt verbracht, trotzdem war sie bisher noch nie in Knokes Café. Für die Fahrt dorthin hat sie tags zuvor extra noch ihr Fahrrad geputzt.

Mit einem grauen Rock, weißer Bluse und Wollstrickjacke hat sie auch sich für ihre Verhältnisse herausgeputzt. Sie wirkt allerdings mit ihrer Kleidung eher bieder und schmucklos. Keinesfalls attraktiv, sondern ländlich anständig. Der Wind zerzaust während der Fahrt ihre Haare und trotz übergestreifter Pelerine, einem Cape ähnlichen Umhang, wird sie etwas nass.

Am ersten Tisch sitzt sie, bei weit geöffneter Eingangstür, mit der Stellenvermittlerin wie auf dem Präsentierteller. Aus den Augenwinkeln erblickt sie vorbeigehende Passanten. Einige kennt sie, und diese nehmen auch die „kleine“ Marie wahr. Für die unscheinbare Bauerstochter vom Dorf ist dies ein erhebender Moment und eine neue, spannende Erfahrung.

Zu Beginn des Gespräches stellt sich die Vermittlerin als Anna Blume vor. Die großgewachsene Frau mittleren Alters ist elegant gekleidet und legt ein vornehmes Benehmen an den Tag. Marie fühlt sich sehr genau gemustert. Der extravaganten Dame scheint nichts zu entgehen. Geschickt erzählt sie von sich, ihrer Tätigkeit und fragt ganz nebenbei Marie aus. Das unbedarfte Mädchen bemerkt das nicht.

Das Gespräch dauert vierzig Minuten. Die Tasse Kaffee ist geleert. Anna Blume nimmt kein Blatt vor den Mund. Marie komme aufgrund ihrer schlichten, armseligen Kleidung und ihrer Umgangsformen sowie des Auftretens, sie umschreibt es mit „Benimm und Manieren“, für die Tätigkeit nicht infrage.

Die Vermittlerin bezahlt das Verköstigte und verabschiedet sich freundlich und höflich von Marie.

Enttäuscht, traurig und niedergeschlagen radelt sie die acht Kilometer über Suttorf nach Hause. Andererseits hat es ihr die Dame wegen ihrer Gradlinigkeit und Seriosität angetan. Unterwegs geht ihr in der halben Stunde das Gespräch noch einmal durch den Kopf. Bei aller Ernüchterung durch den Misserfolg fällt ihr hinsichtlich der gleichwohl schönen Arbeitsstelle aber sofort Ida ein.

Ihre beste Freundin wohnt in Osnabrück. Die großen Ferien verbrachte die Städterin schon oft bei Verwandten auf dem Lande, direkt neben dem Hof der Familie Klingemann.

Marie und Ida freundeten sich im Laufe der Zeit an und waren einander sehr zugetan. Heimlich beneidete „Dorf-Marie“ die zwei Jahre ältere „Stadt-Ida“.

Ida, die als Hilfsköchin in einer Kaserne im Osnabrücker Stadtteil Schinkel arbeitet, vertraute Marie vor Kurzem an, dass sie eine andere Tätigkeit sucht. Mit einer Grafenfamilie auf Reisen zu gehen, würde Ida bestimmt gefallen, ist sich Marie sicher. So kommt sie auf die Idee, ihr die Chiffre-Anzeige zu schicken und sendet sie ihr mit einem langen Brief.

Ida fesselt der Gedanke einer Reisebegleitung förmlich. Schon kurz nachdem sie ihn erhalten hat, bewirbt sie sich schriftlich unter der Chiffre-Nummer und erhält postwendend eine Antwort. Ida wundert sich allerdings, dass die Stellenvermittlerin Anna Blume ein Vorstellungsgespräch im Bahnhofshotel von Wilhelm Friese in Wunstorf vorschlägt. Andererseits fährt sie ihr mit dem Zug von Hannover nach Wunstorf schon etwas entgegen.

Ida berechnet überschlägig ihre Reiseausgaben. Das unverbindliche Treffen mit ungewissem Ausgang erscheint ihr doch recht kostspielig. Ungeachtet dieser Überlegungen überwiegt der Reiz der Stelle. Die Osnabrückerin trifft sich mit der Vermittlerin am 25. April 1890 – ebenfalls ein Freitag – um 16 Uhr im Café des Bahnhofshotels.

Ida hört schon vom Bahnsteig die laute Dampflok, die sich dem Wunstorfer Bahnhof nähert. Ihr Herz schlägt in diesem Moment schneller. Das Treffen mit der edlen Dame macht sie nervös. Ida verspürt sogar eine Art Prüfungsangst und möchte am liebsten weglaufen.

Angesichts der hohen Reisekosten wartet sie dennoch auf Anna Blume. Schon nach kurzer Zeit bemerkt Ida, dass diese immer ungehaltener wird.

„Eine so kleine Person habe ich nicht erwartet“, macht sie ihrem Ärger Luft. Ida misst nur 1,57 Meter. Offensichtlich hoffte sie auch auf ein