8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition handmade books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

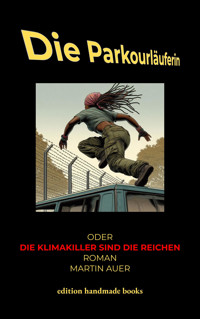

“Es musste endlich einmal einen Climate-Fiction-Roman geben, der keine deprimierende Endzeit-Dystopie ist.“ Sie ist Schwarz, lesbisch und Jüdisch. Geht noch mehr? Sie springt über Autodächer und läuft Mauern hoch, konstruiert und steuert Drohnen, wartet als Mechatronikerin die Privatjets von Superreichen und tanzt auch schon mal einen senegalesischen Frauentanz, um Polizist:innen, die sie verhaften wollen, von ihrer Aggressivität zu heilen. Er ist Weiß, hetero und – durch eine unglückliche Laune des Universums – der Adoptivsohn des Gründers der coolsten Turnschuhmarke der Welt. Er studiert Biologie und fragt sich, warum Ameisen und Menschen so viel gemeinsam haben. Gemeinsam mit einer bunten Truppe von Klimaaktivist:innen setzen die beiden sich dafür ein, dass die Erde bewohnbar bleibt. Oder muss sie erst bewohnbar werden? Es beginnt mit einer Flugplatzbesetzung, um gegen die Privatjets der Superreichen zu demonstrieren. Aber wie geht es weiter? Es folgen andere spektakuläre Aktionen. Aber ist die Welt schon gerettet, wenn sie klimaneutral wird? Wie kann man ein gutes Leben für alle erreichen, ohne die Grenzen des Planeten zu sprengen? In dieser Welt dreht sich alles ums Produzieren, Kaufen und Konsumieren. Was wäre, wenn alle nur mehr tun würden, was wirklich nützlich ist? Ein Anfang wäre, wenn Menschen, die zum Beispiel Privatjets warten und reparieren, für das Recht streiken würden, nur sozial nützliche Arbeit zu machen... Im Zuge der Handlung erfahren wir auch, wie man mit den coolsten Turnschuhen der Welt zum Milliardär wird, wie man lebt, wenn man in einem Sweatshop die coolsten Turnschuhe der Welt im Akkord zusammennäht, wie die weiße Rasse erfunden wurde, wie man von den Coltanminen im Ostkongo nach Deutschland kommt, was der Genozid von 1994 in Ruanda mit dem Kaffeepreis zu tun hat, wie man dem Gefangenendilemma entkommt, was Milliardäre zu tun gedenken, wenn die Scheiße am Dampfen ist, wie Klimaleugnerthinktanks arbeiten, wie man ein autonomes Gebiet nach den Prinzipien des demokratischen Konföderalismus aufbaut, was ein Commons ist und warum die ganze Erde ein Commons von Commons von Commons von Commons werden soll.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Martin Auer

Die Parkourläuferin

oder

Die Klimakiller sind die Reichen

Roman

Inhaltsverzeichnis

Die Parkourläuferin

Über den Autor

Weitere Bücher von Martin Auer

Impressum

„Ich bin schwarz, lesbisch und jüdisch! Gibt’s was Schöneres?“

Mit diesen alles erklärenden Worten hüpfte sie auf den Seminartisch und tanzte mal kurz einen senegalesischen Frauentanz mit wirbelnden Armen und Beinen und ordentlich Hüftschwung. Ihre wild abstehenden braunen Locken flogen um ihren Kopf.

Unsere Coaching-Expertin lächelte verhalten. Sie hatte uns „eingeladen“, nicht schüchtern zu sein: „Ihr dürft so viel von euch preisgeben, wie ihr wollt, aber natürlich seid ihr zu nichts gezwungen. Sagt und tut einfach, was euch gerade in den Sinn kommt, ohne euch selbst zu zensurieren!“

Jetzt war sie etwas überrumpelt, aber sie behielt die Fassung:

„Willst du noch etwas mehr dazu sagen?“

„Das ist Sabar. Es ist eine Feier weiblicher Kraft und Sexualität. Hab ich auf einem Afrika-Workshop gelernt.“

„Wenn du möchtest, könntest du uns deinen Namen sagen“, mahnte die Coaching-Expertin sanft.

„Natürlich kann ich: Vorne heiß ich Sarah Rebekka Bisangwa Neza. Hinten ist es enttäuschend: einfach nur Schmidt.“

Ihr Schmidt sah klein und fest und rundlich aus in ihren khakifarbenen Cargohosen. In ihrem Gesicht hatten sich Sarah Rebekka und Bisangwa Neza nicht ganz einig werden können. Das Ergebnis war – interessant. Anziehend. Wenn man solche Gesichter mochte. Ich mochte es. Sofort.

Sechs Wochen später klebten wir am Flughafen Altenrhein in der Schweiz auf der Landebahn, um die Ankunft der Superreichen zum Weltwirtschaftsforum in Davos zu sabotieren. In den Händen hielten wir Buchstabenballons, wie man sie für Geburtstagsfeiern und Hochzeiten kaufen kann. In den goldenen Buchstaben spiegelte sich rötlich die aufgehende Sonne. Jeder Buchstabe war einen Meter hoch, laut Herstellerangabe sogar 101,6 cm. Die Buchstaben sagten:

D-I-E--K-L-I-M-A-K-I-L-L-E-R--S-I-N-D--D-I-E--R-E-I-C-H-E-N

*

Für meinen spezifischen Blick auf Gesichter kann ich nichts. Das ist bei uns Juden so. Jede Person, die von sich sagt, sie sei jüdisch, sehen wir drauf an, ob sie auch jüdisch aussieht. Sie sehen aber gar nicht jüdisch aus ist ein Verdikt, von dem man nie weiß, ob es aufwertend oder abwertend gemeint ist. Nach meiner Erfahrung sehen die Hälfte der Leute, die sich als jüdisch identifizieren, nicht jüdisch aus. Und von der anderen Hälfte sieht die Hälfte erst dann jüdisch aus, wenn man weiß, dass sie jüdisch sind. Ich zum Beispiel, ich sehe aber gar nicht jüdisch aus. Das ist unter anderem, weil ich auch nur halb bin. Halbjude, hätte man früher gesagt. Sogar meine Mutter hatte mir gesagt, ich sei Halbjude, weil nur mein Vater Jude war. Ich fühlte mich dabei immer seltsam, weil ich nicht wusste, was die andere Hälfte sein sollte. So, wie wenn man ein kürzeres Bein hat, aber man weiß nicht, welches. Darum sage ich – wenn ich danach gefragt werde, ich gehe nicht ständig damit hausieren – wenn ich also gefragt werde, dann sage ich, ich bin zur Hälfte Nichtjude. Dann weiß doch jeder gleich, was die andere Hälfte ist. Oder glaubt es zu wissen.

Ich weiß es übrigens auch nicht. Mein Großvater hat gesagt: „Das einzige, was alle Juden auf der Welt gemeinsam haben, ob atheistischer Kommunist oder liberale Rabbinerin oder bärtiger Chassid mit Pejes und Hochwasserhosen. ob eine dunkelhäutige äthiopische Jüdin in Tel Aviv oder ein rothaariger Jude aus Lemberg – was sie gemeinsam haben ist nicht die Religion und nicht die Abstammung und nicht die Sprache und nicht die Kultur, das einzige, was sie gemeinsam haben, ist der Hitler.“

Das stimmt. Ohne Hitler und den Holocaust würde ich mich nicht fragen, welche meiner Hälften jüdisch ist. Und die Hälfte aller Juden und Jüdinnen hätten längst vergessen, dass sie Juden oder Jüdinnen sind. Hitler hat sie daran erinnert. Für viele Generationen vermutlich.

Und Israel? Natürlich, die Frage kommt so sicher wie das Amen im Gebet. Auch im jüdischen Gebet. Und im islamischen. Zu Israel kann ich nur sagen: „Not in my name!“

*

Unsere Coaching-Expertin hatte erklärt, dass es für das gegenseitige Verständnis wichtig sein könnte zu wissen, aus welcher intersektionalen Perspektive heraus jemand die Welt erlebte und betrachtete. Ich hüpfte nicht auf den Tisch, um meine Positionalität zu deklarieren. Ich stand nur auf und sagte möglichst trocken: „Ich bin Weiß, männlich und halber Nichtjude. Und der Adoptivenkel von einem Turnschuhmilliardär.“ Nicht gerade die beste Positionalität, um an einer revolutionären Versammlung teilzunehmen. Weiß und männlich waren schon Schwachpunkte. Das mit dem Milliardär wog wohl noch etwas schwerer als der Weiße Mann. Wenigstens war ich kein Alter Weißer Mann.

Aber Mann war auch deswegen blöd, weil ich damit keine Chancen bei Sarah Rebekka Bisangwa Neza haben würde. Eine Lesbe herumkriegen zu wollen, das ist so eine Männerphantasie. Soviel war mir klar. Und mir war auch klar, dass allen klar war, dass in dieser Gruppe alle gleichberechtigt sein und sie die Anführerin sein würde. Das sind so Dinge, die ergeben sich in den ersten Minuten von so einem Treffen.

„Ach ja“, fügte ich noch hinzu, „hetero bin ich auch. Und ich heiße Noah Kant und mache meinen Master in Biologie.“ Meinen zweiten Vornamen, verschwieg ich: Lenin. Das wäre jetzt alles zu kompliziert geworden.

„Und wo siehst du dich klassenmäßig, Rebekka?“ fragte ein Junge.

„Meine Mutter war Sexarbeiterin und mein Vater ist Rechtsanwalt“, sagte Sarah Rebekka Bisangwa Neza, die jetzt auf dem Tisch saß und mit den Beinen baumelte. „Er hat sie dann geheiratet. Sie ist die Weiße.“

„Ich meine, was machst du?“

„Ich bin Mechatronikerin. Momentan bin ich zwischen zwei Jobs.“

„Arbeitslos?“

„Nur sozusagen. Ich hab die Meisterprüfung gemacht und jetzt hab ich einen Vertrag bei einer neuen Firma, der beginnt aber erst in zwei Monaten“.

„Ich bin Sandy“, sagte der Junge. „Meine Pronomen sind they, them. Ich studiere Kommunikationswissenschaft und meine Mutter arbeitet bei Burger King. Mein Studium finanziere ich als Fahrradbote.“

„Ich bin Carla“, sagte ein zartes blondes Mädchen.

„Und weiter?“ fragte Sandy.

„Nichts weiter. Wir müssen doch nichts sagen, oder?“

„Nein, nein, natürlich nicht“, sagte die Coaching-Expertin.

Dann war da noch Qasem, Kind einer palästinensischen Familie aus Berlin, männlich, hetero, arbeitete als Gärtner.,

„Ich hab bei VW in Emden eine Lehre als Industrietechniker gemacht, aber nach der Gesellenprüfung hab ich gemerkt, Autos interessieren mich nicht so sehr. Ich bin herumgetrampt, Marokko, Algerien, Tunesien und so. Eigentlich wollte ich die alte Heimat sehen, aber krieg mal ein Visum für Israel als Palästinenser. Und wenn du dreimal deutscher Staatsbürger bist. Dann hab ich in Österreich eine Bergführerausbildung gemacht und hab in Nepal Trekks mit Touristen geführt. Einmal sind Leute von Greenpeace nach Kathmandu gekommen und haben abgelaufene Pestizide abgesichert, die irgendwer in einem Lagerhaus hat verrotten lassen. So bin ich mit denen in Kontakt gekommen und bin dann zwei Jahre lang mit der Arctic Sunrise als Bordmechaniker gefahren. Aber ein Dieselmotor bleibt ein Dieselmotor. Momentan gefällt’s mir als Hilfsgärtner.“

Sonia Cho, Korean American, weiblich, hetero, studierte Soziologie.

Und Emine, mit türkischen Wurzeln, weiblich, lesbisch, studierte islamische Theologie.

Es waren noch ein paar andere da, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Eine Lehrerin, noch eine Lehrerin, eine Filmemacherin, ein Grafiker, eine Psychologiestudentin, eine Schülerin, eine Krankenpflegerin…

Einer trug einen Mund-Nasen-Schutz und eine Sonnenbrille und sagte überhaupt nichts. Wahrscheinlich war er ein Bulle.

Unsre Coaching-Expertin teilte Post-Its und Kugelschreiber aus und malte dann mit einem rotem dicken Filzstift ein großes Herz auf das Whiteboard.

„Ich lade euch ein, jeweils drei Post-Its zu nehmen und auf jedes ein Wort zu schreiben, das euch für ein gutes und friedliches Leben bedeutsam erscheint. Dann klebt die Zettel in das Herz, und wir wollen dann gemeinsam sehen, was sich ergibt, und daran arbeiten.“

Warum mussten wir Weltverbesserer immer in langweiligen Seminarräumen auf Stapelstühlen sitzen und bunte Zettel auf ein Whiteboard kleben? Die Faschos schmiedeten ihre finsteren Pläne in finsteren, verrauchten Kneipen bei finsterem Bier und Wodka. Und das Establishment schmiedete die seinen in in Country Clubs bei Hummer-Bruschette und Chateau Lafite Rothschild Premier Cru.

Wie sollte aus bunten Zettelchen auf Whiteboards eine Revolution entstehen? Wo war die Poesie, der Heroismus, das Abenteuer? Wenigstens billiger Rotwein sollte unsere Träume von einer besseren Welt beflügeln, dachte ich. Oder noch besser Absinth. Dabei vergaß ich, dass ich gar keinen Alkohol trank.

Eigentlich hatten wir ja nicht vor, die Regierung zu stürzen. Wir waren einfach nur ein kleiner Haufen von Leuten, denen die Dinge nicht schnell genug gingen. Wir hatten demonstriert, petitioniert, plakatiert, wir hatten Manifeste geschrieben, Blogs und Podcasts veröffentlicht, um auf die Krise aufmerksam zu machen, und die Erde wurde weiter mit Treibhausgasen aufgeheizt, Wälder weiter abgeholzt, Meere weiter leergefischt, Land und Wasser mit Plastik zugemüllt, das Eis der Pole schmolz, ganze Inselstaaten drohten im Meer zu versinken, Stürme und Überschwemmungen zerstörten Ernten und Häuser und töteten Menschen, Waldbrände nahmen zu, in den Städten gab es in den Sommern immer mehr Hitzetote und immer mehr Klimaanlagen.

Hört auf die Wissenschaft! hatten wir gerufen auf tausend Demos, bei Sitzstreiks, bei Wahlversammlungen von Politiker:innen. Und die Antwort war immer gewesen: Ja, aber! Aber mit Augenmaß, aber nichts überstürzen, aber zuerst die Ergebnisse gründlich prüfen, aber die zaghaft aufblühende Konjunktur nicht bremsen, aber die Arbeitsplätze nicht in Gefahr bringen. Mit jeder UN-Klimakonferenz stieg der CO2-Gehalt der Atmosphäre, fast jedes Jahr hieß es, dass das vergangene Jahr das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war. Und was das Schlimmste war: Sie kapierten nicht, was wir uns als Menschheit am wenigsten leisten konnten: nämlich Krieg zu führen.

Bei einer der Demos hatte jemand Zettel verteilt mit der Einladung zu einem „Aktionstreffen“. Und so saßen wir jetzt in einem Seminarraum der evangelischen Akademie in München und schrieben was auf Zettelchen. Auch einige der Zettelchen waren herzförmig. Die anderen waren Blumen.

Als alle ihre Zettelchen in das Herz geklebt hatten und die anderen Zettelchen gelesen hatten, fragte unsere Coaching-Expertin:

„Möchte vielleicht jemand zusammenfassen, ob sich da ein gemeinsamer Zukunftstraum herauskristallisiert?“

Sie sah sich um.

„Vielleicht du, Sarah Rebekka?“

„Klar“, sagte Sarah Rebekka Bisangwa Neza, „wir wollen die Zukunft noch erleben.“

Damit hatte Sarah Rebekka Bisangwa Neza die Zettelchen erledigt. Alle redeten durcheinander und niemand hatte mehr Lust auf Mindmaps, Cluster und Hasse-Diagramme.

„Es geht ums Überleben! Die meisten sind ja nicht gegen Klimaschutzmaßnahmen. Aber sie wissen nicht, wie ernst es ist. Sie werden belogen. Alle reden uns ein, wie viel sie nicht für Klimaschutz machen! Hundert Prozent Genuss, null Prozent CO2! Jede Firma hat heute ein klimaneutrales Produkt, hurra! Und neunundneunzig klimaschädliche, von denen sie nicht redet. Ein bisschen mehr Klimaschutz, ein bisschen mehr Umweltschutz, ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit, das reicht einfach nicht. Wir brauchen dramatische Änderungen!“

„Wir sollten ein paar SUVs in die Luft sprengen“, sagte die zarte blonde Carla.

„Wir wollen gewaltfrei bleiben!“

„Dann eben, wenn keiner drinsitzt.“

„Trotzdem!“

„Ich möchte an die Untersuchung von Erica Chenoweth aus dem Jahr 2011 erinnern“, sagte Qasem der Gärtner, „in der sie zeigt, dass gewaltfreie Kampagnen meistens erfolgreicher sind als gewalttätige.“

„Kann man eigentlich so einen Air Control Tower hacken?“ fragte Sandy.

„Wozu?“

„Diese Superreichen, die fliegen doch immer mit ihren Privatjets herum- Die haben noch einen hundert Mal höheren CO2-Fußabdruck als SUVs. Man könnte sie am Starten und Landen hindern, wenn man den Tower hackt. Glaubst du, geht das?“

„Das geht. Das haben schon unsere Großeltern gemacht“, sagte Sarah Rebekka Bisangwa Neza. „Aber man muss nicht den Tower hacken. Man kann einfach Geisterflugzeuge fliegen lassen.“

„Was?“

„Du sendest GPS-Daten, die aussehen wie die Daten von einem Flugzeug. Wenn du ein paar davon herumgeistern lässt, kannst du den Tower ganz schön durcheinander bringen. Der Tower sieht dann Flugzeuge, die gar nicht da sind, und muss versuchen, da Ordnung reinzubringen.“

„Woher weißt du das?“

„Hab ich wo gelesen.“, grinste sie. „Ich interessier mich für solche Sachen.“

„Ich weiß nicht, ob das die richtige Form von Aktion ist.“

Das war erst das zweite Mal, dass Sonja Cho den Mund aufmachte.

„Wenn man aus der sicheren Anonymität heraus agiert, dann ist man schnell als Terrorist abgestempelt. Man muss in irgendeiner Form für seine Forderungen einstehen.“

Wahrscheinlich hatte sie recht. Immerhin studierte sie Soziologie und las vermutlich Umfragen zu solchen Themen oder veranstaltete selber welche.

„Ich weiß noch was! Ich weiß noch was“ rief Sarah Rebekka Bisangwa Neza und hüpfte auf ihrem Stuhl wie eine aufgeregte Schülerin, die meint, dass sie die Aufgabe an der Tafel lösen kann.

„Ich hätte auch noch eine Idee“, murmelte ich.

*

Und so standen wir jetzt da. Achtundzwanzig Leute mit Geburtstagsballons in den Händen und jeweils einen Fuß am Beton festgeklebt. Ich hatte das große D vom Anfang der Parole. Die Leute, die mit den Bolzenscheidern den Zaun aufgeknackt hatten, waren schon abgehauen und hatten die Tatwerkzeuge mitgenommen. Wir waren bloß durch ein Loch gekommen, das schon da war. Das Dokumentationsteam filmte und fotografierte und lud alles gleich ins Netz hoch. Das Presseteam saß irgendwo in Zürich und rief Zeitungen und Fernsehstationen an und schickte ihnen die Bilder. Das Social-Media-Team teilte die Informationen in allen möglichen Umwelt- und Klimaschutz- und allgemeinen Weltverbesserungsforen. Wir froren uns inzwischen die Zehen ab. Wir hatten zwar Schiunterwäsche drunter und Daunenjacken drüber, einige hatten sich auch in diese goldglänzenden Rettungsdecken gehüllt. Trotzdem, ein nackter Fuß auf dem Beton ist im Januar nicht angenehm.

Die Polizei war früher da als die Presse. Vier Leute von der Kantonspolizei, die da zusammen mit zwei Angestellten vom Flughafen ankamen. Offenbar hatten sie keine Erfahrung mit angeklebten Demonstrant:innen. Sie mussten erst mit ihrer Dienststelle telefonieren, die sich in Zürich erkundigte und schließlich die notwendige Vorgangsweise mitgeteilt bekam. Dann kam ein weiterer Streifenwagen mit einer Ladung Gummihandschuhe, Pinsel, Speiseöl und Aceton.

„Gottverstutz, was hätt’r üch da usdänkt!“, rügte mich väterlich kopfschüttelnd ein älterer Polizist und kniete seufzend vor mir nieder, um sein Werk zu beginnen.

„Hoffentlich hätt’r üch wenigstens d’Füß g’wasche!“

„Nicht kitzeln!“, ermahnte ich ihn, als er mit dem Pinsel unter meinem Fußgewölbe herumfuhrwerkte. Wenn man keine Plattfüße hat, kann man nicht die komplette Fußsohle ankleben. Hände sind eigentlich schwerer loszukriegen, aber wir hatten uns für eine aufrechte Haltung entschieden.

„Und jetzt mit leichter Walkbewegung langsam den angeklebten Körperteil von der Unterlage lösen, ohne die Haut zu verletzen!“, wies ich ihn an.

„Ja, das wisse mer itzt ouch! Aber warum macht’r das übrhuupt?“

„Haben Sie sich in der letzten Zeit Ihre Gletscher angesehen?“

„Ja, i mach mir do ouch Sorge wägen’s Klima, aber da hat’s do ou no andere Mäthode!“

„Wenn Sie sich Sorgen ums Klima machen, dann sollten Sie sich weigern, gegen Demonstrierende vorzugehen.“

„Ah ja, und dann staascht mer du bis in alle Ewichkeit uf dr Pischte und holst dr ä Lungenentzündung, wenn i di net lospinsle!“

Damit hatte er irgendwie recht. Natürlich war der Polizeieinsatz Teil der ganzen Dramaturgie. Das Ensemble wurde jetzt ergänzt durch eine Busladung weiterer Polizist:innen. Die forderten fürs erste das Dokumentationsteam auf, die Landebahn zu verlassen, worauf sich das Dokumentationsteam niedersetzte. Anstatt es wegzutragen, begann ein Teil des Polizeitrupps die Personalien aufzunehmen, während ein anderer Teil am anderen Ende unserer Kette mit dem Ablösen von Füßen begann.

Inzwischen tauchten endlich ein paar Typen mit Kameras auf, die Warnwesten mit der Aufschrift PRESSE trugen. Die Presseleute fanden es besonders schick, diejenigen zu interviewen, an deren Füßen noch herumgewalkt wurde.

„Warum gerade Privatjets?“ fragte eine Reporterin. Ich kannte sie vom Fernsehen, sie machte sonst Straßenumfragen wie: „Was halten Sie von meinem Outfit? Finden Sie, dass mein Rock zu kurz ist?“

„Ich erklär’s Ihnen mit einer einfachen Rechnung“, sagte Sarah Rebekka Bisangwa Neza, „Wenn man jemand, der zum reichsten einen Prozent in Europa gehört, jedes Mal einen Tritt in den Hintern geben würde, sobal er oder sie den Tagesausstoß einer Person aus Indien in die Luft geblasen hat, dann gäbe das ziemlich genau einen Fußtritt pro Stunde. Aber wenn man die Therapie mit jemandem macht, der so eine Maschine besitzt, und zu 90 Prozent ist das ein Mann, dann gibt das einen Tritt alle zwei Minuten. So jemand hätte gar nicht Zeit genug, sich wieder aufzurappeln und den Dreck von seiner viertausend-Euro-Jeans aus Lammleder zu wischen.“

„Ich sehe, sie tragen einen Button mit Eat the Rich?“, ragte die Reporterin weiter. „Meinen Sie das ernst?“

„Ach nö, das ist nur eine uralte Nummer von Motörhead. Ich würde keinen von denen essen. Aus demselben Grund, warum ich kein Rindfleisch esse: Zu viel Treibhausgas! Außerdem sind wir gewaltfrei.“

„Wollen Sie eine Revolution?“ fragte ein anderer.

„Eine Revolution? Nein nein, Es muss sich nur alles ändern. Wir nennen es sozial-ökologische Transformation. Alle sollen gut leben können, ohne den Planeten kaputt zu machen.“

„Und wie wollen Sie das erreichen?“

Sarah Rebekka Bisangwa Neza lächelte ihn bezaubernd an und zuckte die Schultern: „Keine Ahnung!“

„Sie wissen also gar nicht, was Sie wollen!“

„Sind Sie ein Gamer?“

„Nein.“

„Schade. Also wenn Sie im Labyrinth des Todes gefangen sind, dann wollen Sie erst mal raus, auch wenn Sie noch keine Ahnung haben, wie das gehen soll. Wir haben uns in einem Labyrinth verrannt und müssen da raus!“

„Sie wollen also keine Revolution, sondern eine − Wie war das?“

„Sozial-ökologische Transformation!“

„Nicht besonders einprägsam, die Parole? Wollen Sie damit die Massen hinter sich versammeln?“

„Wenn’s Ihnen zu zu wenig einprägsam ist, dann nennen Sie’s Revolution.“

Als die letzte von uns losgeeist war, wurden wir über Lautsprecher aufgefordert, jetzt die Landebahn zu verlassen.

„Nu hätt’r doch üüre Reklame“, sagte mein Befreier zu mir. „Gaasch mr du itzt uf d’Site odr müesse me di wegtrage?“

„Danke, ich geh schon“, sagte ich und machte einen Schritt zur Seite. Ich wickelte mich schnell aus der Rettungsdecke und holte die gar nicht so kleine Quadcopter-Drohne hervor, die ich darunter verwahrt hatte, suchte Blickkontakt zu Sarah Rebekka Bisangwa Neza am anderen Ende unserer Reihe und wirbelte einmal kurz meine goldene Decke überm Kopf.

Darauf begann die Drohne zu surren, alle ließen ihre Geburtstagsballons los, Sarah Rebekka Bisangwa Neza ließ die andere Drohne los und unsere Parole stieg über unseren Köpfen hoch. Wir hatten die Ballons mit zwei dünnen Angelleinen verbunden, unten jeweils noch ein kleines Gewichtchen dran, damit sie aufrecht blieben, und am Anfang und Ende eben die zwei Drohnen, die keine andere Aufgabe hatten, als die Buchstabenkette schön gerade zu halten und zu verhindern, dass sie vom Wind weggeblasen wurde. Die Ballons hatten schließlich ihre eigene Auftriebskraft.

Was machen eigentlich Mechatroniker:innen? Alles! Von Autoelektronik über Flugzeugsteuerungen bis zu Satelliten. Und ausrechnen, wie man ein 1 Meter hohes und 20 Meter breites Banner mit zwei kleinen Drohnen in der Luft halten kann. Während wir höflich aber bestimmt zum Flughafengebäude dirigiert wurden, schwebte unsere Parole majestätisch die Landebahn auf und ab, machte auch manchmal eine elegante Drehung um sich selbst und würde den Flugverkehr noch um mindestens weitere 45 Minuten blockieren.

Die Medienleute waren begeistert, vor allem die mit Kameras. Die Polizist:innen versuchten herauszufinden, wer von uns die Dinger steuerte, gingen unsere Reihe entlang und wollten unsere Hände sehen. Konnten sie ruhig. Die zwei Pilotinnen saßen in einem Schuppen an der Straße, die parallel zur Piste lief, und guckten durch Luken unterm Dach.

Die ganze Aktion dauerte nun schon ihre anderthalb Stunden. Es waren noch mehr Medienleute gekommen und einige sagten uns, dass schon ein Dutzend Maschinen hatten umkehren müssen und nach Zürich Kloten ausgewichen waren. Na gut, wir hatten ja nicht erwartet, dass durch unsere Aktion das Weltwirtschaftsforum wegen Mangel an Teilnehmenden abgesagt werden würde. Und in Kloten wartete noch eine weitere Überraschung.

Die Karte der allwissenden Auskunftskrake zeigte auf der A51 Richtung Zürich zwischen Kloten und Opfikon eine kilometerlange rote Linie. Die App vom Schweizer Touring Club meldete, dass die Autobahn wegen einer unangemeldeten Demonstration gesperrt werden musste.

Bevor unseren beiden Drohnen der Saft ausging, machten sie noch ein kleines Kunststück. Jede ließ eine winzige Schere zuschnappen und so setzten sie unser fliegendes Banner frei. Die Drohnen kehrten zum Schuppen zurück. Zwei Polizisten rannten über den Acker, aber sie sahen nur zwei Personen in gelben Regencapes, die die Drohnen einfingen und davon radelten. In sehr auffälligen gelben Regencapes. Leicht zu merken. Als die Bullen ihren Streifenwagen endlich aus dem Flughafen raus auf die Straße gebracht und zwei Personen in gelben Regencapes eingeholt hatten, hatten die natürlich keine Drohnen bei sich. Sie waren überhaupt erst vor ein paar Minuten von ihrer Pension losgeradelt, die Wirtin würde es, wenn nötig, bestätigen.

Diese Regencapes sehen ja doch alle gleich aus.

Unser Banner stieg inzwischen langsam höher und wir umarmten uns alle, während die Polizist:innen daneben standen und verlegen dreinschauten. Vielleicht fühlten sie sich ausgeschlossen. Sarah Rebekka Bisangwa Neza und ich bekamen besonders innige Umarmungen. Sie hatte für die Technik gesorgt, ich für die Dramaturgie. Die Ballons waren meine Idee gewesen. Am Schluss umarmte mich Sarah Rebekka Bisangwa Neza und küsste mich auf beide Wangen. Das war schön. Dann ging sie auf einen der Polizisten zu, breitete die Arme aus und fragte:

„Wollen Sie auch?“

„I dank!“ grinste der schüchtern und wich zurück in den Schutz seiner Kolleg:innen.

Der Wind frischte auf und kam jetzt von Norden. Unser Banner trieb auf die Berge zu. Vielleicht würden die Ballons es ja bis Davos schaffen. Wäre schön. Aber die Fernsehbilder waren jedenfalls schon auf dem Weg in die Welt: DIE KLIMAKILLER SIND DIE REICHEN!

Wir traten den geordneten Rückzug an. Nicht durch das Loch im Zaun, sondern gesittet durch das Flughafengebäude, links und rechts flankiert von den Schweizer Polizist:innen. Wir wollten noch den nächsten Bus nach Davos erreichen. Unsere Mission war noch nicht zu Ende.

*

Um unsere Aktion vorzubereiten, hatten Sarah Rebekka Bisangwa Neza und ich uns für drei Tage in einer kleinen Pension eingemietet. Sie hatte die Reservierung gemacht und ein Doppelzimmer gebucht.

„Hätten wir nicht lieber zwei Einzelzimmer…“

„Sei nicht kindisch, wir sind beide erwachsen!“

„Ja eben!“, sagte ich mit hängenden Schultern.

Sie lachte nur.

Die Pension war ziemlich weit weg vom Flughafen. Altenrhein ist ein Industriegebiet, das sich hauptsächlich rund um den Flughafen organisiert. Entlang der Piste will sowieso niemand wohnen, und Ferien machen schon gar nicht. Daher wohnten wir im benachbarten Rorschach nahe dem Bodenseeufer. Da wir am Abend ankamen war es schon zu spät, um auf Spähtrupp zu gehen. Wir gingen ins Dorfwirtshaus zum Abendessen. Zum Glück hatten sie außer Schweinsbraten und Zürcher G’schnetzeltem auch noch Pilzrisotto auf der Karte. Bei den Apfelchüechli fragten wir lieber nicht, ob sie mit Ei und Butter gemacht waren. Wir tranken italienischen Rotwein zum Risotto und hinterher noch einen Zirbenschnaps. Ich hatte schon wieder vergessen, dass ich keinen Alkohol trank.

Während sie im Badezimmer gurgelte und pinkelte und furzte und duschte, saß ich in Shorts und T-Shirt auf dem Bettrand und war nervös. „Unsinn“, dachte ich mir, „es ist nicht anders, als wenn du mit irgend einem Freund das Bett teilen würdest!“

„Ja“, antwortete ich mir, „es ist genau so wie wenn ich mit irgendeinem Freund das Bett teilen und auf ihn fliegen würde!“

Sarah Rebekka Bisangwa Neza kam in einem weiten dunkelrot und schwarz gestreiften Herrenpyjama aus dem Bad und schmiss sich aufs Bett.

„Du bist dran!“

Also gurgelte, pinkelte, furzte und duschte ich und zog dann wieder meine Shorts und mein T-Shirt an. Ein Pyjama besitze ich seit meiner Kindheit nicht mehr.

Sie drehte das Zimmerlicht ab und das kleine Nachttischlämpchen an.

„Was würdest du tun, wenn du Gott wärest?“

Irgendwas muss man ja sagen, wenn man zum ersten Mal mit jemand im Bett liegt.

Sie dachte eine Weile nach. Dann sagte sie:

„Nichts!“

„Nichts? Wenn du allmächtig wärst?“

„Wenn man alles machen kann, warum sollte man dann etwas machen? Es kommt doch alles aufs selbe raus. Ich könnte mit den Fingern schnippen, und alle Menschen wären friedlich, würden miteinander teilen und zusammenarbeiten, und mit dem auskommen, was mein kleiner hübscher Planet ihnen zu geben hat. Aber ich würde es nicht tun. Wenn die Affenärsche es nicht selber schaffen, dann sollen sie mich gern haben.“

„Es gibt eine alte jüdische Legende, hat mein Großvater behauptet, nach der Gott noch eine zweite Welt hat, wo er experimentiert und probiert. So wie ein Schachspieler, der noch ein zweites Brett hat, auf dem er alternative Züge austestet. Auf der zweiten Welt besteht Hitler die Aufnahmeprüfung in die Akademie und wird ein erfolgreicher Maler, Winnetou segelt über den Atlantik und entdeckt Europa und Mozart erfindet Hip Hop. Manchmal bricht Gott ein Spiel ab, geht ein paar Züge zurück und probiert etwas anderes aus. Dann stehen die Leute da und fragen sich, woher eigentlich diese Pyramiden kommen und warum sie den ersten Weltkrieg angefangen haben.

Meine Großmutter hat gesagt, dass mein Großvater sich diese alte jüdische Legende nur ausgedacht hat und dass er sie außerdem falsch verstanden hat. Die zweite Erde, wo Gott herumprobiert, das ist die unsere.“

Sie lachte und sagte:

„Darf ich zu dir kommen, kuscheln?“

Das kam jetzt überraschend. Sie rutschte unter meine Decke und kuschelte sich an meine Seite.

„Ich habe eine andere Theorie. Die Welt ist eine Simulation in einem Supercomputer in der fünften Dimension.“

„Ach, das weiß doch jeder!“

„Ja. Aber nicht eine, mit der Wissenschaftler die Gesetze des Daseins erforschen, sondern das Videospiel von einem pubertierenden Teenager!“

„Ja, so schaut’s aus“, sagte ich. „Sie hat sich gedacht: ‚So, jetzt schmeißen wir einmal ein paar Aminosäuren in dieses Meer, rühren ein bisschen um und schauen, was passiert.‘ Nach einer Stunde schaut sie hin und sagt: ‚Oh, Evolution!‘. Und nach ein paar Minuten: ‚Oh, Zivilisation!‘. Und nach ein paar Sekunden: ‚Oh, Emission!‘.“

„Was ist eigentlich die wirkliche Natur des Menschen? Egoistisch oder altruistisch? Sagt die Biologie etwas dazu?“

„Ah, Rousseau oder Hobbes?“

„Ja. Ist der Mensch von Natur aus gut, und die Gesellschaft verdirbt ihn, oder ist der Mensch von Natur aus böse, und die Gesellschaft muss ihn zähmen?“

„Na ja, die Biologie kennt kein Gut und Böse.“

„Also Nietzsche? Jenseits von?“

„Nein, als Naturwissenschaft würde die Biologie nicht fragen, ob Menschen gut oder böse sind. Sie würde eher fragen, was ist das für ein Lebewesen, das Begriffe wie Gut und Böse erfunden hat?“

„Und was ist das für ein Lebewesen?“

„Ein soziales.“

„Also doch gut?“

„Nein, das heißt nicht, dass jeder Mensch sich ‚sozial‘ verhält. Es heißt nur, dass jedes Menschenwesen mit anderen in irgend einer Art von Beziehung steht. Wenn Menschen Einzelgänger wären wie Bären, hätten sie keinen Bedarf für Wörter wie ‚gut‘ oder ‚böse‘. Sie hätten eigentlich überhaupt keinen Bedarf für Wörter, außer höchstens ‚Verschwinde‘, wenn sie einem anderen Bären begegnen oder ‚Komm her!‘, wenn’s eine Bärin ist.“

„Das ist schon wieder einmal vom Macho-Standpunkt aus gesehen, aber ich verzeihe dir. Erzähl mir was von Menschen, nicht von Bären.“

„Darf ich dir zuerst etwas über den Argusfasan erzählen?“

„Wenn du’s spannend machen willst…“

„Also: Im Regenwald von Südostasien lebt der Argusfasan. Das Männchen ist zwei Meter lang. Aber der eigentliche Vogel ist nur so 60 Zentimeter lang, der Rest sind Schwanzfedern. Die sind so schwer, dass der Vogel fast nicht fliegen kann. Warum tut ihm die Evolution so was an? Der Vogel wiegt ein bisschen über zwei Kilo und fast ein Viertel davon sind die Schwanzfedern. Wie passt das zur natürlichen Auslese? Ohne diese Anhängsel sollte er doch besser vor Raubtieren fliehen können, länger leben und mehr Weibchen begatten? Es ist aber nicht die Umwelt, die dem Argusfasanmännchen die langen Schwanzfedern angezüchtet hat. Es sind die Weibchen. Bei der Balz präsentiert der Hahn dem Weibchen seine Schwanzfedern, er schlägt ein Rad so wie ein Pfau. Und die Hennen entscheiden sich für das Männchen mit den längsten und prächtigsten Federn.“

„Die finden das sexy, nehme ich an.“

„Glaube ich auch, aber warum finden sie das sexy? Warum fallen sie auf Prunk und Protz herein? Warum sterben diese oberflächlichen Hennen, die nur aufs Äußere schauen, nicht aus? Wie es aussieht, haben Hennen, die diese Angeber sexy finden, mehr Nachwuchs als die, die Gefallen an bescheideneren Typen finden, sonst könnten sie diese Vorliebe ja nicht vererben. Warum ist das so?“

„Du wirst es mir sagen?“

„Ein Hahn, der mit 140 Zentimeter langen Schwanzfedern überlebt, muss besonders kräftig sein, muss besonders gut darin sein, Raubfeinde zu erkennen, muss besonders gut im Abwehren von Krankheiten sein, muss besonders gut im Finden von Futter sein und so weiter, sonst überlebt er gar nicht so lange, bis er ein Weibchen begatten kann. Wenn ein Weibchen also lange Schwanzfedern sexy findet, bekommt sie automatisch ein Männchen mit all diesen Fähigkeiten. Weibchen, die kurze Schwanzfedern sexy finden, bekommen oft weniger starke Männchen, und ihr Nachwuchs wird nicht so gesund und kräftig sein. Also wird sich die Vorliebe für lange Schwanzfedern durchsetzen.“

„Verstehe. Und was sagt uns das jetzt über die Natur des Menschen?“

„Warte, ich muss dir noch vom Laubenvogel erzählen.“

„Eignet sich das als Gute-Nacht-Geschichte oder ist das auch wieder so eine Sex-Story?“

„Nur Softporno.“

„Na schön. Und wie treibt es also der Laubenvogel?“

„So wie andere Vögel auch. Interessant ist nur das Vorspiel. So ein Laubenvogel ist nicht größer als eine Amsel. Aber die Männchen bauen auf dem Boden riesige Nester, einen halben Meter hohe Kuppeln. Es sind aber gar keine Nester, weil niemand drin brütet. Sie haben nur den Zweck, die Weibchen zu beeindrucken. Die Weibchen haben’s gern bunt, und der Vogel trägt Schmetterlingsflügel und Blüten, Kronenkorken und Plastikabfälle und bunte Früchte zusammen und ordnet sie nach Farben um die Laube herum an. Dann lockt er ein Weibchen an und zeigt ihr sein Werk. Die Weibchen begutachten die Lauben, und wenn sie davon gebührend beeindruckt sind, lassen sie sich begatten. Die Laube und der ganze Schmuck, das hat sonst keinen Zweck, das ist brotlose Kunst. Vom praktischen Gesichtspunkt aus pure Energieverschwendung.

Aber ein Weibchen, das große Lauben sexy findet, bekommt ein kräftiges Männchen. Die Laube ist oft hundert Mal so schwer wie der Vogel. Und sie kriegt ein Männchen mit einem guten Gehirn. Die Zweige zu verflechten ist ja auch nicht so einfach. Und sie bekommt ein Männchen mit guten Augen, einem guten Farbensinn, und so weiter. Also hat sie gute Chancen, viele überlebensfähige Junge zu bekommen. Und sie vererbt ihr ideal von Männlichkeit an ihre Töchter und den Drang, anzugeben, an ihre Söhne.

Das ganze nennt sich Theorie kostspieliger Signale. Das Weibchen muss ein Männchen mit guten Genen leicht erkennen können, ohne es lange zu beobachten. Und das Erkennungsmerkmal muss das Männchen wirklich etwas kosten. Wenn sich Männchen in der Balzzeit plötzlich bunt färben, sind sie für Räuber leichter zu erkennen. Und die Weibchen kriegen Männchen, die überleben.“

„Also auf den Menschen übertragen heißt das, dass wir euch euer Macho-Gehabe angezüchtet haben? Das ist doch wieder so ein Macho-Ding: ‚Was sollen wir machen, die Frauen wollen uns so!‘“

Sarah Rebakka Bisangwa Nezas Ellbogen fühlte sich recht spitz an, wenn man ihn die Rippen bekam.

„Das nennst du kuscheln?“ beklagte ich mich.

„Es ist halt so. Experimente haben gezeigt, dass es die Mädchen sind, die sich die Jungs aussuchen. Außer in patriarchalen Familien und in der Tanzschule. Sie senden unterschwellige Signale: Trau dich nur, ich werd dich nicht abfahren lassen. Aber beim Menschen sind die Männchen nicht nur zum Begatten da. Sie helfen in der Regel auch, die Brut aufzuziehen. Darum konkurrieren die Weibchen auch um die Männchen und müssen um sie werben.“

„Und wie ist das mit homosexuellen Weibchen? Hm?“

„Darüber weißt du mehr als ich. Im Tierreich kommt gleichgeschlechtlicher Sex recht häufig vor, der fördert den sozialen Zusammenhalt und mildert Aggression. Es gibt auch ausschließlich homosexuelle Individuen bei verschiedenen Spezies. Aber davon wollte die Wissenschaft lange nichts wissen, und das Werbeverhalten von homosexuellen Tieren ist von der Biologie noch kaum erforscht.“

„Schade!“

„Die Menschen haben jedenfalls eine ganze Menge Arten, ihre Energie zu verschwenden oder sich unnötig Gefahren auszusetzen, nicht nur mit Lauben bauen und mit Extragewicht fliegen. Sich vom Schamanen tätowieren lassen, sich Schmucknarben verpassen lassen, Bungee jumpen, singen, tanzen, sich prügeln, alten Damen über die Straße helfen, besoffen Auto fahren, sich um einen Fußball raufen, Symphonien schreiben, Fagott spielen, mit Bausteinen Türmchen bauen und sie umstoßen, durch die Sandburg von einem anderen Kind trampeln, Mercedes-Sterne abbrechen… Nach der Logik der natürlichen Auslese sollten wir uns ums Essen kümmern, um Schutz vor Gefahren und vorm Wetter, Kinder machen und sie füttern, und ansonsten Ruhe geben und unsere Kräfte sparen. Alles andere ist sexuelle Auslese.“

„Also mir ist das Bedürfnis, Symphonien zu schreiben, nicht angeboren.“

„Glaub ich dir. Aber du hörst Musik. Und neunzig Prozent aller Popsongs handeln von Liebe. Und Rockstars kriegen den meisten Sex. Das, was uns angeboren ist, ist nicht so konkret. Es ist nicht das Bedürfnis Symphonien zu schreiben oder das Bedürfnis einen Fußball ins Tor zu knallen. Es ist viel allgemeiner. Es ist das Bedürfnis, etwas zu bewirken. Der Klassenbully freut sich, wenn sich die anderen vor ihm fürchten, der Klassenclown freut sich, wenn er sie zum Lachen bringt. Könige rühmen sich mit den Städten, die sie gebaut haben und mit den Städten, die sie zerstört haben. Die einen peitschen Sklaven aus, die anderen helfen ihnen bei der Flucht. Die einen gehen nach Afrika, um Löwen abzuknallen, die anderen, um Leprakranken zu helfen. Aber sie alle befriedigen das gleiche Grundbedürfnis, so wie wir das Bedürfnis nach Essen mit Brot oder mit Reis oder mit getrüffelter Gänseleber befriedigen können.“

„Und das hast du herausgefunden?“

„Ja ja, so ein Genie bin ich! Das mit den kostspieligen Signalen hat Amotz Zahavi herausgefunden. Ich hab das nur in Verbindung gebracht mit etwas, was Erich Fromm herausgefunden hat. Warte, ich brauch meinen E-Book-Reader.“

Ich entkuschelte mich von Sarah Rebekka Bisangwa Neza, stieg aus dem Bett und kramte in meinem Rucksack. Meine wichtigsten Bücher habe ich immer bei mir.

„Erich Fromm 1973, Anatomie der menschlichen Destruktivität. Fromm war Psychotherapeut und Philosoph. Ein großer Humanist, würde ich sagen.“

„Der hat doch die Die Kunst des Liebens geschrieben, oder?“

„Genau der, ja: Anscheinend empfindet der Mensch ein tiefes Bedürfnis, bis an die persönlichen, sozialen und natürlichen Grenzen seiner Existenz vorzudringen, gleichsam von dem Wunsch getrieben, über den engen Lebensrahmen, in den er hineingezwungen ist, hinauszublicken. Dieser Impuls mag ebenso bei großen Entdeckungen wie bei großen Verbrechen eine wichtige Rolle spielen.

Auch der Erwachsene hat das Bedürfnis sich selbst zu beweisen, dass er fähig ist, eine Wirkung auszuüben. Es gibt mannigfache Möglichkeiten, sich dieses Gefühl zu verschaffen: man kann im Säugling, der gestillt wird, einen Ausdruck der Befriedigung hervorrufen, im geliebten Menschen ein Lächeln, im Sexualpartner eine Reaktion, man kann im Gesprächspartner Interesse wecken. Das gleiche kann man durch materielle, intellektuelle oder künstlerische Arbeit erreichen. Aber man kann dasselbe Bedürfnis auch befriedigen, indem man über andere Macht gewinnt, indem man ihre Angst miterlebt, indem der Mörder die Todesangst auf dem Gesicht seines Opfers beobachtet, indem man ein Land erobert, indem man Menschen quält, und einfach dadurch, dass man zerstört, was andere aufgebaut haben.

Als ich das das erste Mal gelesen habe, hat es mich umgehauen. Von kostspieligen Signalen hat er noch keine Ahnung gehabt. Das Buch von Zahavi ist erst zwei Jahre später erschienen. Und ich hab es großartig gefunden, dass die Biologie ihn offensichtlich bestätigt. Fromm hat das philosophisch begründet, mit der conditio humana, also dass wir die Endlichkeit des Lebens überwinden wollen. Die Biologie hat es materialistisch begründet. Das hat mich fasziniert. Aber vor allem habe ich plötzlich verstanden, was meinen Vater angetrieben hat, ein Schuhimperium aufzubauen.“

„Dein Vater hat ein Schuhimperium aufgebaut?“

„Mein Adoptivvater. Für mich war er eher ein Adoptivgroßvater. Das, was ihn angetrieben hat, war seine Kreativität. Und das, was ihn zum Arschloch gemacht hat, war das System, in dem er seine Kreativität verwirklicht hat.“

„Von dem musst du mir morgen erzählen. Jetzt ist Schlafenszeit, würde ich sagen.“

Sarah Rebekka Bisangwa Neza gähnte laut und innig, drehte mir den Rücken zu und murmelte: „Dein Erich Fromm war ein kluger Mann,“ Sie gähnte noch herzlicher und murmelte noch murmeliger: „Und du bist natürlich auch einer. Gunacht!“ Schon halb schlafend tastete sie nach meinem linken Arm und legte ihn um ihre Schulter. Das war schön.

*

Beim Frühstück befragten wir die Auskunftskrake nach einem Fahrradverleih. Es gab vier oder fünf in der Gegend, aber um diese Jahreszeit war nur einer geöffnet. Das genügte ja auch. Eine Flughafenführung, das wussten wir schon, konnte man jederzeit buchen. Der Preis war der gleiche für zwanzig Personen oder für zwei: 200 CHF. Also nein, danke. Das was uns interessierte, konnten wir aus der Fahrradperspektive kombiniert mit den Satellitenfotos der Auskunftskrake auch herausfinden. Die Wirtin hatte uns noch empfohlen, unbedingt die Hundertwasser-Markthalle in Altenrhein zu besichtigen. Haben wir ihr versprochen.

Die Region St. Gallen verzeichnet im Jahr 15 bis 20 Nebeltage. Früher waren es 30 bis 60, wegen des höheren Schwefeldioxidgehalts in der Luft. Schwefeldioxid verursacht den sauren Regen, der die Bäume ruiniert. Irgendwie hat man seit den 1980er Jahren den sauren Regen in Europa halbwegs in den Griff bekommen. Man hat für die Schlote der Kraftwerke und Fabriken Filter vorgeschrieben und dergleichen. Die mittlere Verweildauer von Schwefeldioxid beträgt drei bis vier Tage. Und das heißt, das meiste kommt je nach Windstärke in der näheren und weiteren Umgebung herunter. Deshalb spürt es auch die nähere und weitere Umgebung, wenn man etwas dagegen tut. Die Menschen husten weniger und die Bäume sterben weniger. Mit den Treibhausgasen ist das anders, die bleiben je nachdem Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte und verteilen sich rund um den Globus. Wenn ich heute ein Gaskraftwerk in Deutschland durch Windkraft ersetze, dann ist der Effekt aufs Klima noch gar nicht messbar. Und wenn ich alle Gaskraftwerke Deutschlands durch Windkraft ersetze, dann sinken die weltweiten Emissionen um 0,1 Prozent, ein kleines armseliges Tausendstel. Und der Nutzen davon, wenn er überhaupt messbar ist verteilt sich auf die ganze Welt. Das macht alles so schwierig. Kein Land will die Lasten tragen für etwas, von dem hauptsächlich die anderen etwas haben. Deshalb die endlosen Verhandlungen, die nicht bindenden Vereinbarungen, die Ausnahmen von Verpflichtungen, die nicht eingehaltenen Versprechungen, das ganze Gefeilsche darum, wer die Feuerwehr bezahlen soll, während das Haus schon brennt. Das sind so Verwicklungen, in die sich die Menschheit hineinmanövriert hat, ohne es zu wissen oder zu wollen. Eigentlich geht es in dieser ganzen Geschichte um solche Verwicklungen.

Die Geschichte mit dem Argusfasan ist auch eine solche Verwicklung. Die Vorliebe der Weibchen für schöne lange Schwanzfedern macht die Männchen immer prächtiger und immer schwerfälliger. Für die Weibchen bedeutet das einen gesunden, kräftigen Nachwuchs. Aber was ist, wenn die Männchen zu prächtig und schwerfällig für das Leben in ihrer ökologischen Nische werden? Oder wenn sich die ökologische Nische plötzlich verändert, weil da neue Fressfeinde auftauchen, zum Beispiel Menschen mit Pfeil und Bogen oder mit Gewehren? Dann landet der Argusfasan schnell auf der roten Liste.

Uns jedenfalls war der Nebel ganz recht. Wenn wir irgendwo herumstöberten, würde man das nicht schon von Weitem sehen.

Die Gegend rund um den Flughafen ist Industriegebiet. Von West nach Ost: Medicel, Gebrüder Weiss Logistik, Siemens Schweiz, Helialpin, Junkers Flugzeugwerke, Nature Squared Solutions. Alle durch einen breiten Grünstreifen von der Landebahn getrennt, aber mit Zufahrt zu einer Verbindungsstraße im Flughafengelände drinnen. Die Straße heißt zuerst Rütiweg, dann Rheinholzweg. Irgendwo an dieser Straße tauchte aus dem Nebel eine einsame Telefonzelle auf, durch deren Scheiben ein schwaches Leuchten drang.

„Um Gottes willen, was ist das?“

Sarah Rebekka Bisangwa Neza bremste quietschend und guckte mich verschreckt an.

„Geh da ja nicht rein!“, flüsterte sie.

„Warum?“

„Was ist, wenn das Ding plötzlich abhebt und zum Mutterschiff fliegt?“

Nach 1,8 km ist die Landebahn zu Ende, der Rheinholzweg macht eine Rechtskurve, also nach Süden, und trifft auf die Hauptstraße, die auf der südlichen Seite parallel zur Landebahn verläuft. Hier sind zwischen Straße und Landebahn Äcker. Und hier fiel mir auch der Schuppen ins Auge.

„Was hältst du von dem? Wenn der auf der anderen Seite auch diese Lüftungsluken unter dem Dach hat, sollte er ideal sein, um die Drohnen von hier aus zu steuern.“

„Könnte sein.“

„Nur: Wie kommen wir da rein?“

Der Zaun, der uns vom Schuppen und dem Flughafengelände trennte, war unten aus Maschendraht, oben aus Stacheldraht. Die Zaunpfosten waren oben, wo der Stacheldraht saß, nach außen gebogen.

Der Zaun hatte ein eisernes Tor. Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen, hing ein Schild dran: Unbefugten ist der Zutritt verboten!

Entlang der Straße war ein Asphaltstreifen als Parkplatz gekennzeichnet. LKWs waren da geparkt, die wahrscheinlich auf irgend eine Zollabfertigung warteten, jedenfalls von ihren Fahrern oder Fahrerinnen verlassen. Auch ein Anhänger ohne Zugfahrzeug stand da und ein Container auf vier dünnen Beinchen, der darauf wartete, dass sich ein Tieflader unter ihn schieben würde. Wir stellten unsere Fahrräder hinter den Anhänger und zogen unsere gelben Regencapes aus. Auf der anderen Seite des Zauns begleitete den Parkplatz eine Reihe großer Bäume, die dicke Äste über den Zaun wachsen ließen. Unter einem dieser Äste stand ein Kleinbus mit Anhänger.

„Kommt was?“, fragte Sarah Rebekka Bisangwa Neza.

Ich sah mich um und schüttelte den Kopf. So weit die Sicht im Nebel reichte, war nichts zu sehen. Sarah Rebekka Bisangwa Neza nahm Anlauf, lief zwei Schritte an der Seitenwand des Kleinbusses hoch, kriegte am Dach ich weiß nicht was zu fassen, eigentlich war da nichts, stemmte sich hoch, griff sich den Ast und landete mit einem Aufschwung im Baum.

„Kannst du auch verkehrt an der Decke laufen?“

„Ich trainiere.“

„Und wenn jetzt was kommt?“

„Dann tu ich so, als ob ich eine Amsel wäre. Gibt’s hier Amseln im Winter? Vielleicht besser eine Meise. Schau nicht her, es kommt was!“

Ich hätte zu gern gesehen, wie Sarah Rebekka Bisangwa Neza die Amsel machte. Tirili, tirili. Als das Auto vorbei war und ich wieder hochschaute, saß sie schon auf dem Dach des Schuppens. Ich sah gerade noch, wie sie die andere Seite hinunterrutschte.

Ich pinkelte mal kurz gegen den Zaun und hoffte, dass er nicht elektrisch geladen war. Dabei überlegte ich, wie ich meinerseits ins Gelände kommen sollte, wenn es so weit wäre. Ich bin ganz gut in Tennis und Golf – ja, ja, Golf – , aber Parkour ist nicht so mein Ding.

Nach fünf oder höchstens sieben Minuten fiel mir eine Kastanie auf den Fahrradhelm oder eine Eichel oder was immer es war, jedenfalls machte es dong. Das nächste, was vom Baum herunterkam, war Sarah Rebekka Bisangwa Neza.

„Passt alles. Der Oberstock ist ein Heuboden, und aus den Luken sieht man die ganze Landebahn. Und eine Leiter für den Rückzug ist auch da.“

„Die du nicht gebraucht hast, nehme ich an.“

„Natürlich nicht. Aber nach getaner Tat können wir ruhig Spuren hinterlassen, das ist dann schon egal.“

„Am Tag X werden wir aber doch die Bolzenschneider brauchen. Zwei solche wie du können über den Zaun huschen, wenn gerade links und rechts kein Auto kommt, aber mit zwanzig Leuten und einer Heliumflasche wird das schwierig. Gibt es eigentlich zwei solche wie du?“

„Ich bin einzigartig.“

„Und kannst du allein zwei Drohnen steuern?“

„Hab ich noch nicht probiert. Müsste ich trainieren. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, was ich lieber will, kleben oder fliegen.“

„Du bleibst nicht gern im Hintergrund, ha?“

„Nö. Aber ich kenne ein paar Mädels aus der Parkour Community, die auch eine Drohne steuern können. Muss mit denen reden.“

Ich schlug vor, das Loch in den Zaun auf der nördliche Seite zu schneiden. Zwischen Junkers Flugzeugwerken und Nature Squared Solutions wurde irgendwas gebaut oder sollte etwas gebaut werden oder war etwas abgerissen worden. Auf dem Gelände lagen mehrere Haufen Schutt und Schotter herum, aber es waren keine wertvollen Baumaschinen da, also war nicht anzunehmen, dass die Baustelle besonders bewacht wurde. Mein Vorschlag wurde mit zwei Stimmen und keiner Enthaltung angenommen.

*

Die vegetarische Option im Dorfwirtshaus war diesmal Blumenkohl paniert, also schauten wir, ob die Pizzeria eine Pizza alle verdure hatte. Hatte sie.

„Und wie ist das jetzt eigentlich, wie kommst du zu einem Adoptivgroßvater, der ein Industriegigant ist?“

„Erzähl mir erst was über dich!“

„Nein, zuerst du!“

„Nein du!“

„Nein du!“

Also erzählte ich eben. Meine Eltern sind beide 1968 gezeugt worden. Im Mai. In Paris. Während der großen Studentenunruhen. Damals hat das so geheißen, Studentenunruhen, Studentinnen waren mitgemeint. Das ganze hatte zwar damit begonnen, dass Studierende für die Demokratisierung der Hochschulen auf die Straßen gegangen sind, für sexuelle Freiheit, für das Ende der Konsumgesellschaft, für Frieden, für Abrüstung, für ein Ende des Vietnamkriegs, für die Unterstützung des Prager Frühlings und noch ein paar Sachen. Aber der allgemein benutzte Begriff Studentenunruhen unterschlägt die Tatsache, dass nicht nur Student:innen Universitäten besetzt haben, sondern auch Arbeiter:innen Fabriken. Zwei Millionen Menschen haben gestreikt. Für höhere Löhne, für die 40-Stundenwoche, für gleiche Löhne für Frauen, für den Rücktritt der Regierung, für Arbeiterräte. Sogar die Fußballer haben gegen die Kommerzialisierung des Fußballs gestreikt. De Gaulle – das war der Präsident – hat gedroht, den Ausnahmezustand zu verhängen, es hat geheißen, dass Panzer nach Paris unterwegs sind. Die Gewerkschaften und die Kommunistische Partei haben gefürchtet, sie könnten ihren Einfluss auf die Arbeiter:innen verlieren, wenn die einfach streiken, ohne sie zu fragen. Sie haben die Anführer der Streiks als Provokateure bezeichnet und die Wiederherstellung der Ordnung beschworen. So ist die Sache niedergeschlagen worden.

Der Vater meines Vaters war Franzose, genau genommen aus dem Elsass. Seine Vorfahren waren deutsche Juden, die früher Kantor geheißen hatten und dann Kant daraus gemacht hatten, als sie sich taufen ließen. Er war Facharbeiter in einer Autofabrik, ich glaube Renault. Die Mutter meines Vaters war aus Deutschland zum Studium nach Nanterre gekommen. Sie lernten sich bei den Demos in Paris kennen, schrieben zusammen Flugblätter und dachten sich gereimte Parolen aus. Als sie geheiratet haben, sind sie draufgekommen, dass sie beide jüdisch waren. Er ist dann irgendwas bei einer unabhängigen Gewerkschaft geworden und sie ist zu Hause geblieben.

Der Vater meiner Mutter war ein Österreicher. Er ist wegen des Aufstands nach Paris gekommen. Ein Demo-Tourist. Nachdem der Aufstand vorbei war und er meine Großmutter geschwängert hatte, ist er wieder nach Wien zurück und hat sich einer Kommune angeschlossen. Die Frauen dort hatten alle kurzgeschorene Haare und trugen Latzhosen. Und suchten sich jeden Abend einen anderen Mann fürs Bett aus. Die Männer hatten dabei nichts zu reden. Wenn welche zweimal in derselben Woche miteinander vögelten, wurden sie verdächtigt, eine Paarbeziehung zu haben: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment!

Nur der Gründer durfte sich die Bettgenossin aussuchen. Die war manchmal etwas zu jung, und er ist dann später wegen Beischlaf mit Unmündigen ins Gefängnis gegangen.

Als die Finanzen knapp wurden, mussten die Erwachsenen als Immobilienmakler Geld für die Kommune verdienen. Nachdem das utopische Gebäude gänzlich zerbröckelt ist, hat sich mein Großvater noch eine ganz schöne Firma aufgebaut. Aber meine Großmutter hat von ihm nie einen Franc gesehen. Oder einen Euro. Am Anfang hat sie ihn manchmal besucht, zusammen mit meiner Mutter, als sie noch klein war, aber beiden hat vor der Kommune gegraust. Meine Mutter konnte sich noch an eine Aktionsanalyse erinnern. Das war so das Abendvergnügen. Alle sind im Kreis gesessen und eine oder einer ist in die Mitte gegangen und hat sich seelisch entblößt. Körperlich auch. Geschrien, gewälzt, geröchelt, geweint, getanzt, sich mit Pudding oder Erde beschmiert. Meine Großmutter ist Lehrerin geworden und meine Mutter ist hauptsächlich bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Diese Urgroßmutter von mir war eine alte Widerstandskämpferin und hat Stalin verehrt.

Meine Eltern haben also einiges vom sogenannten Geist der 68er mitbekommen. Von ihren Eltern. Viele aus dieser Generation haben sich ja eher nicht so mit den Ideen der Eltern identifiziert, aber bei meinem Vater und meiner Mutter ist einiges hängengeblieben. Das erklärt meinen zweiten Vornamen. Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich Mao geheißen, aber mein Vater wollte sich nicht in den Streit zwischen den chinesischen und den russische Kommunisten einmischen. Lenin sollte für beide akzeptabel sein.

Meine Eltern haben sich auf der Journalismusschule in Tours kennengelernt und dann für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet, sie als Fotografin und er als Reporter. Als ich geboren wurde, hat es meine Mutter nicht lange zu Hause gehalten, und so hat sich meine Großmutter väterlicherseits um mich gekümmert.

Meine Großeltern waren nicht gläubig, weder christlich noch jüdisch, aber weil sie beide Verwandte in den Vernichtungslagern der Nazis verloren hatten, war ihnen ihr Jüdischsein trotzdem wichtig. Sie haben mir viel über die Geschichte der Juden erzählt und meine Großmutter konnte auch ein paar jiddische Lieder singen. Ich war ein kleiner Junge, und in meinen Alpträumen war ich immer wieder mal in einem KZ. Meine Eltern hatten mir einen Roman zu lesen gegeben, der von einem Kind handelte, das im KZ Buchenwald von Häftlingen vor der SS versteckt worden ist. Ich war vielleicht nicht so reif, wie sie geglaubt hatten.

Gleichzeitig haben meiner Großeltern sich sehr für die Sache der Palästinenser engagiert. Ich glaube, die Verzweiflung über die israelische Politik hat ihnen beiden das Herz gebrochen, vor allem, weil sie auch Verwandte dort hatten. Die kamen manchmal auf Besuch nach Frankreich und dann wurde entweder um das Thema herumgeschlichen oder es gab wütende Debatten, bei denen meine Großmutter dann meistens zu weinen begann und Onkel und Tante verbittert abzogen, um an ihren Urlaubsort an der Riviera weiterzureisen.

Mein Großvater zitierte gern einen Witz aus Israel:

„Zwei deutsche Einwanderer graben in einem Kibbuz Steine aus einem Acker. Der eine wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt zum anderen: ‚Wenn uns die Engländer schon ein Land schenken, das ihnen nicht gehört − warum dann nicht die Schweiz?‘“

„Was heißt, die Engländer! Wir waren schon vor dreitausend Jahren dort!“

„Ja, und vorher waren die Kanaaniter dort und die Jebusiter und die Amoriter…“

„Ach hör auf mit deinen Witzen. Jede Nation hat ein Recht auf einen eigenen Staat!“

„Unsinn! Die Nation ist erfunden worden, um den Staat zu rechtfertigen.“

„Die jüdische Nation…“

„..hat nie existiert! Französische Juden wollten immer Franzosen sein und deutsche Juden wollten Deutsche sein und die chassidischen Ostjuden waren ihnen so fremd wie Tibeter. Es war nur der Antisemitismus, der die Juden auf die Idee gebracht hat, sie könnten eine Nation sein.“

„Eben. Und Israel bietet allen, die vor dem Antisemitismus flüchten, eine Zuflucht.“

„Und hat selber achthunderttausend Araber in die Flucht getrieben.“

„Niemand hat sie vertrieben. Sie sind geflüchtet vor einem Krieg, den Ägypten und Jordanien und Syrien angefangen haben.“

„Und wenn sie nicht vertrieben worden sind, warum habt ihr sie nicht zurückkommen lassen?“

„Weil wir nicht meschugge sind. Wir wären eine Minderheit im eigenen Land geworden!“

Wenn mein Großvater weiter bohrte, warum denn das so schlimm wäre, in einem demokratischen Land sollte es doch keinen Unterschied machen, ob man zu einer Minderheit gehört oder nicht, dann wurde der Onkel zornig:

„Wir waren zweitausend Jahre lang in der Minderheit. Wir sind zweitausend Jahre lang verfolgt und vertrieben und ermordet worden. Wir haben uns ein bisschen Ruhe verdient.“

So ging das.

*

Einmal fragte ich meine Großmutter, wie es denn möglich war, dass die Juden nicht schon lange vor den Nazis aus Europa verschwunden waren, wenn man sie zweitausend Jahre lang verfolgt hatte.

„Weil man sie gebraucht hat“, sagte sie. „Weil sie nützlich waren: Als Handwerker, als Kleinhändler, die die Waren aus den Städten zu den Bauern gebracht haben, als Fernhändler, die Güter aus dem Orient in den Westen gebracht haben, als Ärzte, als schreibkundige Gutsverwalter und Steuereinnehmer, als Geldverleiher und Bankiers, die den Fürsten das Geld für ihre Hofhaltung und ihre Kriege besorgt haben, als Gelehrte, Philosophen und Wissenschaftler.“

„Aber wenn sie so nützlich waren, warum hat man sie dann verfolgt und ausgestoßen?“

„Weil sie dadurch noch nützlicher waren. Man hat sie zu Fremden gemacht, zu Leuten, die eigentlich gar nicht da sein durften. Man hat ihnen vorgeschrieben, sich anders zu kleiden als die Christen, damit man sie gleich erkennen konnte. Man hat sie nur in bestimmten Stadtteilen wohnen lassen. Als Fremde konnte man sie leicht wieder loswerden, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat. Wenn man ihnen Geld schuldig war und es nicht zurückzahlen wollte, konnte man sie verjagen. Oder wenn man sich ihre Vermögen, ihre Häuser und Grundstücke aneignen wollte. Von Fremden, die nur geduldet waren, konnte man höhere Steuern verlangen. Fremden konnte man die Schuld an allem möglichen Unglück in die Schuhe schieben, an der Pest, an verlorenen Kriegen, an Teuerung und Wirtschaftskrisen.

Die Leute haben nicht viel darüber nachgedacht, ob die Juden wirklich Brunnen vergiften oder Kinder schlachten und aus Christenblut Matzes machen. Sie haben diese Märchen nicht aus Dummheit geglaubt. Sondern weil sie ihnen halt in den Kram gepasst haben. Und die christliche Kirche hat ihnen Jahrhunderte lang gesagt, dass die Juden am Tod von Jesus schuld waren.“

„War Jesus denn nicht Jude?“

„Ja sicher war er das. Und die ersten Jesus-Anhänger waren einfach eine von vielen jüdischen Sekten. Jeschua wollte gar keine neue Religion gründen. Er wollte die jüdische Religion erneuern, wie die Propheten vor ihm. Für die Juden war das Gebot der Nächstenliebe nichts Neues, aber Jeschua wollte ihnen auch noch die Feindesliebe beibringen. Die Juden haben immer gern diskutiert. Die jüdischen Weisen haben über jedes Wort der Bibel diskutiert, und was sie diskutiert haben, haben sie in einem Buch aufgeschrieben. Und dann haben sie über jedes Wort in diesem Buch diskutiert und haben wieder alles aufgeschrieben.

Jeschua hat gesagt, dass das alles nicht so wichtig ist. Man soll einfach Gott verehren, seine Nächsten lieben, mit den Armen teilen, friedfertig sein. Ein einfaches Gebet reicht statt all der komplizierten Vorschriften, die sich die Juden auferlegt haben. Ein frommer Jude muss nebbich 613 Gebote einhalten.

Die Juden haben immer auf den Moschiach gehofft, einen Herrscher, der das jüdische Volk von Fremdherrschaft befreien wird und ein Reich der Gerechtigkeit und Freiheit errichten wird. Die Anhänger von Jesus haben gesagt, dass er der Messias ist. Andere haben gesagt, der Messias ist ein mächtiger König und er wird erst kommen. Der Messias hätte sich doch niemals kreuzigen lassen.

Es hat Juden gegeben, die Jesus als Propheten anerkannt haben, aber nicht als Messias. Es hat Christen gegeben, die Jesus zwar als den Erlöser angesehen haben, aber nicht als Gott. Als das Christentum im alten Rom Staatskirche wurde, musste die Kirche eine einheitliche Lehre entwickeln, an die sich alle zu halten hatten. Sie hat auch die christlichen Sekten bekämpft, die zum Beispiel nicht an die Heilige Dreifaltigkeit geglaubt haben.

Die jüdische Konkurrenz war für die Kirche ein schwieriges Problem. Der größte Judenhasser war der Bischof von Konstantinopel, der Kirchenvater Johannes Chrysostomos, der die Juden gern als Schlachtvieh bezeichnet hat. Seinen christlichen Schäfchen war der Unterschied zwischen Juden und Christen nicht immer klar, sie haben schon mal in der Synagoge gebetet und zu Purim Homentaschen gegessen, da musste er sich einer kräftigeren Ausdrucksweise bedienen.“

Mein Großvater hat gesagt, die Verfolgung der Juden könne man nur dialektisch verstehen.Er hat mir das an einem Beispiel erklärt: Die christlichen Könige im Mittelalter haben die Juden meistens unter ihren Schutz gestellt. Und haben dafür eine Extrasteuer von ihnen verlangt. Wenn es die Juden nicht gegeben hätte, hätte der König keine Schutzgelder von ihnen kassieren können. Aber wenn sie nicht verfolgt worden wären, hätte er auch nichts kassieren könen. Der König hatte kein Interesse daran, die Juden zu vertreiben. Aber es war ihm ganz recht, dass es Leute gegeben hat, die die Juden vertreiben wollten. Deswegen hat er nichts getan, damit die Verfolgung aufhört, deshalb hat er die Juden nicht zu gleichberechtigten Bürgern gemacht.

Das leuchtete mir ein. Es erklärte nur nicht den Holocaust. Warum hatte Hitler die Juden umbringen lassen, statt sie einfach auszubeuten wie frühere Herrscher? Was war los mit dem Mann? Was war das für ein wahnsinnig gewordenes Monster? Doch das fragte ich nicht laut. Ich hatte Angst vor der Antwort. Ich hatte Angst, dass auch mein Großvater dafür keine Erklärung wusste..

In unserem Geschichtsbuch stand etwas über Anne Frank und über die Grausamkeiten in den KZs und Wörter wie menschenverachtend und Rassenwahn, aber nichts, was diesen einzigartigen Zivilisationsbruch erklären konnte. In dem Kapitel über Louis Pasteur stand, dass man eine Krankheit nur bekämpfen kann, wenn man ihre Ursache kennt. Aber das Kapitel über den Faschismus hatte wahrscheinlich jemand anderes geschrieben,

Meine Großeltern sind beide kurz hintereinander gestorben, als ich elf Jahre alt war.

Da war ich aber schon in den USA.

*

Meine Mutter hatte es schon zwei Mal geschafft, einen Auftrag von National Geographic zu bekommen, und dachte, es wäre nicht verkehrt, in der Nähe des Hauptquartiers zu sein und menschliche Kontakte zu pflegen. Mein Vater konnte als USA-Korrespondent für Le Monde diplomatique arbeiten. Also zogen wir nach Washington DC.

Meine Eltern mieteten ein Haus in Rosedale, in der Nähe von E-Street. So eines mit einem winzigen Vorgarten und Stufen zur Eingangstür. Sie fanden es toll, dass es dort einen Community Garden gab, wo sich die Nachbarschaft zum Gärtnern und Feiern treffen konnte, und praktisch an jeder Ecke einen freien Bücherschrank zum Büchertauschen. Ich glaube, sie waren insgesamt zwei Mal in dem Garten und haben die Hochbeete bewundert. Außerdem konnte man mit dem Fahrrad in einer halben Stunde in Downtown sein. Wir waren wahrscheinlich auf zwei Meilen nach Osten und Westen die einzige Familie, die kein Auto vor der Tür stehen hatte, aber Washington galt trotzdem als Fahrradstadt.

Meine Eltern fanden die Stadt cool, weil die Bevölkerung zu 90 Prozent demokratisch wählt und zu 45 Prozent Schwarz ist. Ich hatte das Gefühl, wir wären in einem Dorf gelandet. Am Samstag gingen wir zum Bauernmarkt in der H-Street einkaufen und die beiden tranken bei einem Stand Smoothies, die Kale-ing Me Softly hießen oder March On Washington. Dass mich ein Getränk mit Kohl drin killen würde, davon war ich überzeugt. Der andere Drink hatte etwas mit Martin Luther King Jr. zu tun. Was mir mein Vater über den Kampf um Bürgerrechte erzählte, gefiel mir, aber ich wollte trotzdem lieber Coca Cola.

In der Schule kam ich gut zurecht. Football machte mir Spaß und ich konnte ziemlich grob dabei werden. Und die Regeln von Baseball kapierte ich auch, im Gegensatz zu meinem Vater, der nie verstand, warum man sich das im Fernsehen anschauen sollte. In Frankreich hatte ich Basketball gespielt, und das mochte ich immer noch. Tennis und Golf kamen erst später.

Einmal nahm mich meine Mutter in das französische Restaurant mit, wo Leute vom National Geographic gelegentlich zum Lunch hinkamen. Sie hatte das Gefühl, dass ich Heimweh nach Stadtluft und französischer Küche haben müsste. Ich hätte aber lieber einen Cheeseburger gehabt. Mit dem Burger war das so eine Sache. Meine Eltern kochten zu Hause vegetarisch, aus gesundheitlichen Gründen und auch um das Klima zu schützen. Einen Burger bekam ich nur ausnahmsweise, wenn wir auswärts essen gingen.

Nach diesem Essen besuchten wir die aktuelle Ausstellung im National Geographic Museum über das einzige Schiffswrack, das man bisher sicher als echtes Piratenschiff identifizieren konnte, die Whydah. Mit echten Silbermünzen aus dem Piratenschatz und echten Piratendarstellern, die auf dem nachgebauten Deck herumturnten. Die Whydah war ursprünglich für den Sklavenhandel gebaut worden, und gehörte einem englischen Unternehmer, der es später noch bis zum Gouverneur der Bank of England brachte. Er handelte nicht nur mit Sklaven, er unterschlug auch Geld, das der Bank gehörte. Das investierte er in Kohlengruben genau so wie das Geld, das er mit dem Sklavenhandel verdiente. Die industrielle Revolution in England wurde zum großen Teil durch Sklavenhandel finanziert, sagte Rose, eine Historikerin, mit der meine Mutter sich angefreundet hatte.

Nachdem das Schiff seine erste Ladung von 500 Menschen in der Karibik abgesetzt hatte, sollte es mit dem Erlös nach England zurück segeln, wurde aber von Black Sam Bellamy gekapert, samt dem Schatz natürlich. Black Sam tauschte seine alte Schaluppe gegen das nagelneue Schiff ein, ließ noch ein paar Kanonen mehr darauf montieren und segelte mit 150 Mann die Küste hinauf. Mindestens 30 seiner Leute waren afrikanische Männer, die aus der Sklaverei geflohen waren. Ansonsten arbeitslose Seeleute, entflohene Sträflinge, Native Americans, und ein Teil der ursprünglichen Mannschaft, die lieber für einen Piraten als für einen Sklavenhändler arbeiten wollten. Black Sam kaperte auf dem Weg nach Maine noch ein paar Schiffe, bis er bei Cape Cod in einen Sturm kam, der das Schiff und die Mannschaft versenkte.

Rose, mit der wir die Ausstellung besuchten, war bei National Geographic beschäftigt und meine Mutter hatte sie in dem besagten französischen Restaurant kennengelernt. So, wie sie ihre Stellung schilderte, war sie die zweite Assistentin des dritten stellvertretenden Hilfsredakteurs der Abteilung für Geschichte. Ihre Hauptaufgabe war, Rechtschreibfehler zu korrigieren und aufzupassen, dass Palästina nur im historischen Zusammenhang Palästina genannt wurde, im aktuellen Zusammenhang aber Palästinensische Territorien. Das war für mich rätselhaft, deshalb habe ich es mir gemerkt. Und sie war als Schwarze Historikerin nicht glücklich mit der Ausstellung, und auch nicht glücklich mit meiner Begeisterung für die Show der Piratendarsteller.