10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nobelpreis für Literatur 2022

Juni 1952, die kleine Annie ist 12 Jahre alt. Eines Sonntagnachmittags geschieht etwas Entsetzliches – ohnmächtig muss sie miterleben, wie der Vater die Mutter umzubringen versucht. Nach kurzer Zeit beruhigt sich der Vater, und Annie versucht, den Eklat zu vergessen. Bis sie, nahezu ein halbes Jahrhundert später, auf ein altes Foto stößt, das eine Flut von Erinnerungen auslöst. Aber was genau ist damals geschehen? Und wie ist es dazu gekommen?

Je tiefer Annie in dieses entscheidende Jahr eintaucht, umso deutlicher wird ihr die Spannung, in der die Eltern lebten, zwischen dem Wunsch nach sozialem Aufstieg und dem demütigenden Rückfall in die alten Verhältnisse. Und auch Annies Zerrissenheit gewinnt an Kontur, ihr immer wieder schmerzhaftes Bemühen, dem Einfluss einer religiösen Erziehung zu entrinnen und der bohrenden Sehnsucht nach Aufbruch und einem besseren Leben zu folgen.

Scham ist das beharrliche Gefühl der eigenen Unwürdigkeit. Annie Ernaux seziert es an sich selbst, indem sie weit zurückschwingt in eine eigentlich unfassbare Episode ihrer Kindheit und in eine Vergangenheit, die nicht vergehen will.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 101

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cover

Titel

Annie Ernaux

Die Scham

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2020

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5180.

© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2020© Editions Gallimard, Paris, 1997

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

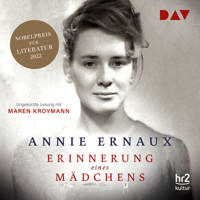

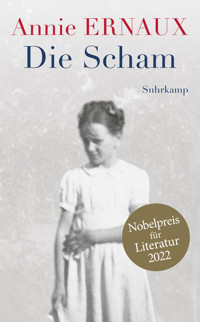

Umschlagfoto: Annie Ernaux, Sommer 1949. Privatarchiv Annie Ernaux, mit freundlicher Genehmigung der Autorin

eISBN 978-3-518-76717-7

www.suhrkamp.de

Widmung

Für Philippe V.

Sprache ist nicht Wahrheit, sondern reflektiert unser Dasein in der Welt.

Paul Auster

An einem Junisonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Ich war wie immer zur Messe um Viertel vor zwölf gegangen. Wahrscheinlich hatte ich Kuchen mitgebracht, vom Bäcker im Einkaufszentrum, einer Gruppe von nach dem Krieg errichteten Gebäuden, ein Provisorium bis zum Ende des Wiederaufbaus. Zu Hause tauschte ich mein Sonntagskleid gegen ein anderes aus, das sich leichter waschen ließ. Nachdem alle Kunden und Gäste gegangen und am Lebensmittelgeschäft die Fensterläden angebracht worden waren, aßen wir zu Mittag, vermutlich lief das Radio, denn um diese Uhrzeit kam jeden Sonntag eine Unterhaltungssendung, Le tribunal, mit Yves Deniaud in der Rolle eines Lampenwärters, der ständig für die lächerlichsten Vergehen vor Gericht gestellt und von einem Richter mit bebender Stimme zu absurden Strafen verurteilt wird. Meine Mutter hatte schlechte Laune. Der Streit, den sie mit meinem Vater anfing, sobald sie am Tisch saß, dauerte die ganze Mahlzeit. Nachdem sie das Geschirr abgeräumt und das Wachstuch abgewischt hatte, machte sie meinem Vater weiter Vorwürfe, während sie in der winzigen Küche – eingezwängt zwischen Kneipe, Laden und Treppe zum ersten Stock – hin- und herlief, wie immer, wenn sie verärgert war. Mein Vater saß am Tisch, sah zum Fenster und antwortete nicht. Mit einem Mal begann er krampfartig zu zittern und zu keuchen. Er stand auf, und ich sah, wie er meine Mutter packte, sie in die Kneipe schleifte und mit rauer, fremder Stimme schrie. Ich floh in den ersten Stock und warf mich auf mein Bett, presste den Kopf ins Kissen. Dann hörte ich meine Mutter brüllen: »Tochter!« Ihre Stimme kam aus der Vorratskammer neben der Kneipe. Ich rannte die Treppe hinunter und rief, so laut ich konnte, um Hilfe. In der schlecht beleuchteten Vorratskammer hatte mein Vater meine Mutter mit der einen Hand an der Schulter oder am Hals gepackt. In der anderen hielt er das Beil, das er aus dem Klotz gerissen hatte. Ab hier erinnere ich mich nur noch an Tränen und Geschrei. Dann sind wir alle drei wieder in der Küche. Mein Vater sitzt am Fenster, meine Mutter steht am Herd, ich sitze unten auf der Treppe. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Mein Vater war noch nicht wieder normal, seine Hände zitterten und er hatte weiter diese fremde Stimme. Er wiederholte mehrmals: »Warum weinst du, dir habe ich doch nichts getan.« Ich erinnere mich an einen Satz, den ich gesagt habe: »Tu vas me faire gagner malheur«, du stürzt mich ins Unglück.[1] Meine Mutter murmelte: »Komm, es ist vorbei.« Hinterher machten wir zu dritt eine Radtour aufs Land. Nach unserer Rückkehr öffneten meine Eltern wie jeden Sonntagabend die Kneipe. Wir haben nie wieder über den Vorfall gesprochen.

Es war der 15. Juni 1952. Das erste präzise und eindeutige Datum meiner Kindheit. Davor gibt es nur aufeinanderfolgende Tage und das Datum an der Schultafel oder oben in meinem Heft.

Später habe ich zu einigen Männern gesagt: »Kurz vor meinem zwölften Geburtstag wollte mein Vater meine Mutter umbringen.« Wenn ich Lust hatte, diesen Satz zu sagen, war das ein Zeichen, dass ich sehr verliebt war. Alle verstummten, nachdem sie den Satz gehört hatten. Ich merkte, dass ich einen Fehler gemacht hatte, dass sie damit nicht umgehen konnten.

Ich schreibe die Szene zum ersten Mal auf. Bisher schien mir das unmöglich, selbst in meinem Tagebuch. Als wäre es etwas Verbotenes, wofür man bestraft wird. Vielleicht, indem man nie wieder schreiben kann. (Vorhin eine Art Erleichterung bei der Feststellung, dass ich weiterschreibe wie vorher, dass nichts Schlimmes passiert ist.) Mehr noch, seit ich es geschafft habe, davon zu erzählen, habe ich den Eindruck, es handle sich um einen banalen Vorfall, um etwas, das in viel mehr Familien vorkommt, als ich dachte. Vielleicht macht das Erzählen, egal in welcher Form, jede beliebige Tat, sogar die dramatischste, zu etwas Normalem. Aber weil ich die Szene bisher in mir getragen habe wie ein Bild ohne Wörter und Sätze, abgesehen von denen, die ich zu meinen Liebhabern gesagt habe, kommen mir die Worte, mit denen ich sie hier beschrieben habe, fremd vor, beinahe unpassend. Die Szene gehört jetzt anderen.

Bevor ich angefangen habe, dachte ich, ich könnte mich an jedes Detail erinnern. Dabei ist mir nur die Atmosphäre im Gedächtnis geblieben, die Anordnung von uns dreien in der Küche, einzelne Sätze. Ich weiß nicht mehr, worum es in dem Streit ursprünglich ging, ob meine Mutter noch ihre weiße Kittelschürze trug oder ob sie sie schon für die Radtour ausgezogen hatte, was es zu essen gab. Ich habe keine präzise Erinnerung an den Sonntagvormittag, außer an unsere Gewohnheiten, Messe, Bäcker etc. – obwohl ich oft, wie später bei anderen Ereignissen, in Gedanken dorthin zurückgekehrt sein muss, in die Zeit, als die Szene noch nicht stattgefunden hatte. Sicher bin ich mir allerdings, dass ich das blaue Kleid mit den weißen Punkten anhatte, weil ich in den folgenden beiden Sommern, in denen ich es weiter trug, jedes Mal, wenn ich es anzog, dachte: »Das ist das Kleid von jenem Tag.« Sicher auch, wie das Wetter war, Sonne, Wolken und Wind.

Danach lag dieser Sonntag wie ein Filter zwischen mir und allem, was ich erlebte. Ich spielte, las, verhielt mich wie immer, aber ich war nicht bei der Sache. Alles fühlte sich künstlich an. Ich hatte Schwierigkeiten, mir den Schulstoff zu merken, obwohl ich ihn mir vorher nur einmal hatte durchlesen müssen. Ein geschärftes Bewusstsein, auf nichts Konkretes gerichtet, ersetzte die Unbekümmertheit der Schülerin, der immer alles leichtgefallen war.

Über die Szene war kein Urteil möglich. Mein Vater, der mich liebte, hatte meine Mutter, die mich ebenfalls liebte, töten wollen. Da meine Mutter religiöser war als mein Vater, sich um das Geld kümmerte und zum Elternsprechtag ging, fand ich es vermutlich selbstverständlich, dass sie ihn genauso ausschimpfte wie mich. Nirgends ein Vergehen oder ein Schuldiger. Ich musste nur verhindern, dass mein Vater meine Mutter umbrachte und ins Gefängnis kam.

Mir scheint, ich hätte monatelang, vielleicht sogar jahrelang, auf die Wiederholung der Szene gewartet, in der Gewissheit, dass sie sich noch einmal ereignen würde. Die Anwesenheit von Kunden oder Gästen beruhigte mich, ich fürchtete die Momente, wenn wir allein waren, abends und an den Sonntagnachmittagen. Ich war alarmiert, sobald einer von beiden die Stimme erhob, und überwachte meinen Vater, seinen Gesichtsausdruck, seine Hände. In jedem plötzlichen Verstummen sah ich das Unglück nahen. In der Schule fragte ich mich, ob das Drama, wenn ich nach Hause käme, geschehen sein würde.

Wenn meine Eltern durch ein Lächeln oder ein gemeinsames Lachen, einen Scherz, zeigten, dass sie Zuneigung füreinander empfanden, fühlte ich mich in die Zeit vor der Szene zurückversetzt. Die war nur ein »böser Traum«. Eine Stunde später wusste ich, dass dieser Zuneigungsbeweis nur in dem Moment, in dem er erfolgte, bedeutsam war und keine Garantie für die Zukunft bot.

Damals lief im Radio häufig ein bizarres Lied, das vom Ausbruch einer Schlägerei in einem Saloon handelte. Es gab darin einen Moment der Stille, und eine Stimme flüsterte: »Man konnte eine Stecknadel fallen hören«, dann eine Explosion aus Geschrei und Satzfetzen. Jedes Mal packte mich die Angst. Eines Tages zeigte mir mein Onkel einen Krimi, den er gerade las: »Was würdest du sagen, wenn man deinem Vater einen Mord vorwerfen würde, obwohl er unschuldig ist?« Ich erstarrte. Überall begegnete ich einem Drama, das nicht stattgefunden hatte.

Die Szene hat sich nie wiederholt. Mein Vater starb fünfzehn Jahre später, ebenfalls an einem Junisonntag.

Erst jetzt fällt mir ein: Vielleicht haben meine Eltern miteinander über die Szene dieses Sonntags, über die Tat meines Vaters geredet, eine Erklärung oder eine Entschuldigung gefunden und beschlossen, das Ganze zu vergessen. Zum Beispiel eines Nachts, nachdem sie miteinander geschlafen hatten. Dieser Gedanke, wie alle, die man nicht in der Situation selbst hat, kommt zu spät. Er bringt mir nichts mehr, allerdings kann ich durch seine Abwesenheit den wortlosen Schrecken ermessen, den dieser Sonntag für mich bedeutet hat.

Im August übernachtete eine englische Familie am Rand einer einsamen Straße in Südfrankreich. Am Morgen fand man sie ermordet, den Vater, Sir Jack Drummond, seine Frau, Lady Ann, und ihre Tochter Elizabeth. Der nächstgelegene Bauernhof gehörte einer Familie italienischer Herkunft, den Dominicis, und zunächst wurde einer der Söhne, Gustave, der drei Morde beschuldigt. Die Dominicis sprachen schlecht Französisch, vermutlich weniger gut als die Drummonds. Ich beherrschte damals nur einen Satz auf Englisch und Italienisch, »do not lean outside« und »è pericoloso sporgersi«, weil das im Zug unter »Nicht aus dem Fenster lehnen« stand. Man fand es merkwürdig, dass wohlhabende Leute lieber unter freiem Himmel übernachteten statt im Hotel. Ich stellte mir vor, ich läge tot neben meinen Eltern am Straßenrand.

Aus jenem Jahr bleiben mir zwei Fotos. Auf einem bin ich als Kommunionkind zu sehen. Es ist eine »künstlerische Fotografie«, ein schwarzweißes Bild, eingeklebt in einen mit Ornamenten verzierten, aufklappbaren Karton, darüber ein halbtransparentes Papier. Auf der Innenseite die Unterschrift des Fotografen. Man sieht ein Mädchen mit vollem, glattem Gesicht, hervorstehenden Wangenknochen, einer runden Nase mit großen Nasenlöchern. Eine Brille mit breitem, hellem Gestell, das bis zur Mitte der Wangenknochen reicht. Die Augen blicken eindringlich in die Kamera. Das kurze, dauergewellte Haar ragt vorne und hinten aus der Haube, an der ein loser, mit einem Band unter dem Kinn festgebundener Schleier hängt. Ein angedeutetes Lächeln. Das Gesicht eines ernsten Mädchens, das mit Dauerwelle und Brille älter aussieht. Es kniet in einem Betstuhl, die Ellbogen auf dem Polster, die breiten Hände unter der Wange aneinandergelegt, ein Ring am linken kleinen Finger, um sie herum ein Rosenkranz, der auf das Messbuch fällt, die Handschuhe auf dem Betstuhl. In dem Musselinkleid, dessen Gürtel genauso lose verknotet ist wie die Haube, eine formlose, verschwommen wirkende Silhouette. Der Eindruck, dass sich unter diesem Aufzug einer kleinen Nonne kein Körper verbirgt, weil ich ihn mir nicht vorstellen und ihn noch weniger spüren kann, so wie ich meinen Körper jetzt spüre. Erstaunen bei dem Gedanken, dass es trotzdem ein und derselbe ist.

Das Foto stammt vom 5. Juni 1952. Es wurde nicht bei meiner Erstkommunion 1951 aufgenommen, sondern – ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund – bei der Firmung ein Jahr später, bei der die Zeremonie im selben Kostüm wiederholt wurde.

Auf dem zweiten Bild, einem kleinen, rechteckigen Foto, stehe ich neben meinem Vater vor einer Mauer, die mit Blumen in Tonkrügen dekoriert ist. Wir sind in Biarritz, während einer Gruppenreise nach Lourdes Ende August 52, wahrscheinlich auf der Promenade