Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bild und Heimat

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

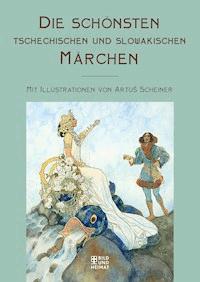

Wie alle Kulturen der Welt verfügen auch die Tschechen und Slowaken über einen reichen Märchenschatz. Diese Kollektion der beliebtesten und bedeutendsten tschechischen und slowakischen Volksmärchen, gesammelt nach dem Vorbild der Brüder Grimm, präsentiert sie gemeinsam mit zauberhaften Illustrationen von Artuš Scheiner. Die Geschichten von Aschenbrödel, dem unerschrockenen Kater Mikesch, Krabat, von den zwölf Monaten und Prinzessin Goldhaar wecken bei Erwachsenen Erinnerungen an früher und lassen Kinderaugen stahlen – ein Lesevergnügen für die ganze Familie!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die schönsten

tschechischen und slowakischen

Märchen

Ausgewahlt und mit einem Nachwort versehen

von Noemi Janka Franekova und Dennis Grabowsky

Mit Illustrationen von Artus Scheiner

Von Dennis Grabowsky liegen bei Bild und Heimat außerdem vor:

Die schönsten Tierfabeln (2016)

ISBN 978-3-95958-066-3

1. Auflage

© 2016 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlaggestaltung: BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin

Umschlagabbildung: Artuš Scheiner

Druck und Bindung: CPI Books Moravia s. r. o.

Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:

BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat

Alexanderstr. 1

10178 Berlin

Tel. 030 / 206 109 – 0

www.bild-und-heimat.de

Das Sonnenpferd

Es war einmal ein Land, traurig wie das Grab, schwarz wie die Nacht, denn in ihm schien niemals die Sonne. Die Menschen hätten das Land verlassen und es den Eulen und Fledermäusen überlassen, wenn nicht zum Glück der König ein Pferd mit einer Sonne auf der Stirn besessen hätte, die, gleich der wahrhaftigen Sonne, helle Strahlen nach allen Seiten versandte. Damit also die Leute in dem finsteren Land wohnen konnten, ließ der König sein Sonnenpferd durch das Land führen, von einem Ende zum anderen. Überall, wo man es hinführte, ging ein Licht von ihm aus, als ob der schönste Tag wäre. Überall aber, von wo es sich entfernte, dort herrschte tiefe Finsternis.

Plötzlich jedoch war das Sonnenpferd verschwunden. Dunkelheit, noch finsterer als die der Nacht, legte sich über das ganze Land. Nichts vermochte sie von dieser Zeit an zu verscheuchen. Unzufriedenheit und Schrecken verbreiteten sich unter den Menschen. Not und Leid begannen, sie zu drängen, denn sie konnten nichts arbeiten und nichts kaufen. Zuletzt entstand furchtbare Verwirrung. Selbst der König geriet in Angst. Und um die Gefahr zu beseitigen, zog er mit seinem ganzen Heer aus, das Sonnenpferd zu suchen.

Durch dichte Finsternis zog der König bis an die Grenze seines Reiches. Hinter tausendjährigen Wäldern in einem andern Land begann hier die Sonne wie durch Morgennebel hervorzudringen. So weit das Auge reichte, war nichts zu sehen als Wald, ringsum nichts als Wald und wieder Wald.

In diesen Wäldern kam der König mit seinem Heer zu einer armseligen Hütte. Er trat hinein, um zu fragen, wo er ist und wohin der Weg führt. Hinter einem Tisch saß ein Mann von mittleren Jahren, der aufmerksam in einem aufgeschlagenen großen Buch las. Als der König sich verneigte, erhob er die Augen, dankte freundlich und stand auf. Sein Wuchs war hoch, sein Antlitz gedankenvoll, sein Blick durchdringend. Sein ganzes Aussehen kündete davon, dass er kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern ein Mensch, der sich mit außergewöhnlichen Dingen beschäftigt.

»Eben las ich von dir«, sprach der Mann zum König. »Du gehst das Sonnenpferd suchen? Bemühe dich nicht weiter, denn du bekommst es nicht. Verlasse dich auf mich, ich werde es finden. Kehre zurück nach Hause, dort wirst du gebraucht. Nimm auch dein Heer mit dir, ich bedarf keines Heeres, lass mir nur einen Krieger zu meinen Diensten.« – »Wahrlich, du unbekannter Mann, ich will dich reichlich belohnen«, antwortete der König, »wenn du mir das Sonnenpferd wiederbringst.« – »Ich begehre keine Belohnung. Kehre nach Hause zurück, dort wirst du gebraucht, und gönne mir Ruhe, damit ich mich zur Reise rüsten kann«, sprach der Mann. Der König entfernte sich, trat mit seinem ganzen Heer den Rückweg an und ließ nur einen Krieger bei dem bereitwilligen Mann zu dessen Diensten. Der Seher – denn das war der Mann – setzte sich wieder zu seinem Buch und las darin bis zum späten Abend.

Am nächsten Tag begab sich der Seher mit seinem Diener auf den Weg. Der Weg war weit, denn schon sechs Länder hatten sie durchzogen und doch mussten sie immer noch weiter. Im siebten Land blieben sie am königlichen Palast stehen. Drei gewalttätige Brüder herrschten über dieses Land. Sie hatten drei Schwestern zu Gemahlinnen, deren Mutter die böse Zauberin Striga war. Als die beiden vor dem Palast standen, sprach der Seher zu seinem Diener: »Du warte hier, ich will in den Palast gehen und nachsehen, ob die Könige zu Hause sind. Denn sie haben das Sonnenpferd geraubt, der jüngste reitet darauf.« In diesem Augenblick verwandelte er sich in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der ältesten Königin und flatterte dort umher. Er klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie öffnete und ihn ins Zimmer ließ. Sie ließ ihn gern herein und freute sich über ihn wie ein Kind, weil er so schön war und so süß zu singen wusste. »Ach schade, schade, dass mein Gemahl nicht zu Hause ist, der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen! Doch er kommt erst abends, denn er ist fortgeritten, um ein Drittel des Landes zu begutachten.« So sprach die Königin und spielte mit dem kleinen Vogel.

Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer, sah den Vogel und schrie: »Erwürge den verfluchten Vogel, sonst wird er dich blutig machen!« – »Ei, mich blutig machen! Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist«, entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, ich erwürge ihn!« Schon stürzte sie auf ihn los. Der Vogel aber verwandelte sich klug in einen Menschen und war flugs zur Tür hinaus. Sie wussten nicht, wo er abgeblieben war.

Hierauf verwandelte sich der Seher abermals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngeren Schwester und klopfte so lange, bis sie ihm öffnete. Als sie ihn hereingelassen hatte, setzte er sich auf ihre weiße Hand, flog von der Hand bald auf die eine, bald auf die andere Schulter. Dann blieb er ruhig sitzen und blickte ihr zutraulich ins Auge. »Ach schade, schade, dass mein Gemahl nicht zu Hause ist«, rief die Königin vergnüglich lächelnd. »Der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen! Doch er kommt erst morgen Abend, denn er ist ausgeritten, um zwei Drittel des Landes zu begutachten.«

Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer. »Erwürge den verfluchten Vogel, sonst wird er dich blutig machen«, schrie sie, kaum dass sie den Vogel gesehen hatte. »Ei, mich blutig machen! Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist«, entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, ich erwürge ihn!« Schon stürzte sie auf ihn los. Der Vogel aber verwandelte sich schnell in einen Menschen. Flugs war er zur Tür hinaus und blitzschnell verschwunden, so dass sie gar nicht wussten, wo er abgeblieben war.

Nach einer Weile verwandelte sich der Seher nochmals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngsten Königin und flatterte dort umher. Er klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie ihm öffnete. Er flog auf ihre weiße Hand und schmeichelte ihr so, dass sie eine kindische Freude hatte, während sie mit ihm spielte. »Ach jammerschade«, rief die Königin in ihrer Freude, »dass mein Gemahl nicht zu Hause ist, der Vogel würde gewiss auch ihm gefallen! Doch er kommt erst übermorgen Abend, denn er ist ausgeritten, um alle drei Teile des Landes zu begutachten.«

Da stürzte die alte Striga ins Zimmer. »Erwürge den verfluchten Vogel«, schrie sie noch in der Tür. »Erwürge ihn, sonst wird er dich blutig machen!« – »Ei, mich blutig machen, Mutter! Sieh doch, sieh, wie unschuldig, wie schön er ist«, entgegnete die Königin. Aber die Mutter streckte die dürren Hände nach ihm aus: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, ich erwürge ihn!« Jedoch in dem Augenblick verwandelte sich der Vogel in einen Menschen, und flugs war er zur Tür hinaus, niemand konnte ihn mehr sehen.

Der Seher wusste jetzt, wo die Könige waren und auf welchen Wegen sie kommen werden. Er begab sich schnell zu seinem Diener, befahl ihm, für drei Tage Nahrung zu kaufen, und eilte dann aus der Stadt. Vor der Stadt im Wald erwartete er ihn. Dann gingen sie hurtigen Schrittes weiter, bis sie zu einer Brücke gelangten, über welche die Könige kommen mussten. Unter der Brücke harrten sie bis zum Abend.

Als sich abends die Sonne hinter die Wälder neigte, ließ sich auf der Brücke Pferdegetrappel hören. Der älteste König kehrte nach Hause zurück. Auf der Brücke stolperte sein Ross zufällig über einen Balken. »An den Galgen mit dem Taugenichts, der die Brücke gezimmert hat«, rief erzürnt der König. Da sprang der Seher unter der Brücke hervor und stürzte auf den König los: »Wie kannst du es wagen, einen Unschuldigen zu verdammen?« Er zog sein Schwert, und auch der König zog sein Schwert, konnte aber den mächtigen Hieben des Sehers nichts entgegensetzen. Nach kurzem Kampf sank er tot vom Pferd. Der Seher band den toten König an das Ross und trieb es an, dass es seinen toten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte bis zum zweiten Abend.

Als sich am nächsten Tag der Abend näherte, kam der jüngere König zur Brücke. Als er das Blut sah, rief er: »Ich bin sicher, dass hier jemand erschlagen wurde! Welcher Gauner hat sich erlaubt, meine Aufgaben als König zu übernehmen?« Darauf sprang der Seher unter der Brücke hervor und stürzte mit gezücktem Schwert auf den König los: »Wie kannst du es wagen, mich so zu schelten! Du bist ein Kind des Todes! Wehr dich, wenn du kannst!« Der König wehrte sich, doch vergebens, nach kurzem Widerstand erlag er dem mächtigen Schwert des Sehers. Dieser band den Leichnam wieder an das Ross und trieb es an, dass es seinen toten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte dort mit dem Diener bis zum dritten Abend.

Am dritten Abend, schon nach Sonnenuntergang, kam der jüngste König auf dem Sonnenpferd geritten. Er ritt schnell, denn er hatte sich verspätet. Als er das rote Blut auf dem Boden sah, hielt er an und rief: »Welcher Schurke hat sich erlaubt, meinem Königsarm ein Opfer zu entreißen!« Kaum hatte er die Worte gerufen, stand schon der Seher mit gezücktem Schwert vor ihm. »Wohlan«, rief der König, zog gleichfalls sein Schwert und wehrte sich tapfer.

Die ersten zwei Brüder zu überwältigen war für den Seher ein Spiel. Nicht so leicht ging es bei dem dritten, denn dieser war von allen der Stärkste. Lange kämpften sie, bis der Schweiß floss, und noch neigte sich der Sieg auf keine Seite. Die Schwerter zerbrachen. Da sagte der Seher: »Mit den Schwertern richten wir nichts mehr aus. Weißt du was, verwandeln wir uns in Räder und rollen wir bergab! Welches Rad zerschmettert, der ist besiegt.« – »Gut«, sagte der König, »ich will ein Wagenrad sein, du sei was immer für eins!« – »Nicht doch, du sei was immer für eins, ich will ein Wagenrad sein«, sagte der Seher klug, und der König ging darauf ein.

Sie bestiegen einen Berg. Dort verwandelten sie sich in Räder und rollten hinab. Das Wagenrad flog, und mit Gekrach stieß es in das andere, so dass dieses in Stücke zerbrach. Aus dem Wagenrad wurde sogleich der Seher, der rief freudig: »Du bist dahin! Mein ist der Sieg!« – »Nicht doch, Freund«, rief der König, der wieder vor dem Seher stand. »Du hast mir bloß die Finger zerschmettert. Weißt du was, verwandeln wir uns in Flammen, und welche Flamme die andere verbrennt, der ist Sieger! Ich will eine rote Flamme sein, du sei eine weiße!« – »Nicht doch«, sagte der Seher. »Du sei eine weiße Flamme, ich will eine rote sein.« Der König ging darauf ein. Sie stellten sich auf den Weg zur Brücke, verwandelten sich in Flammen, und einer begann den andern unbarmherzig zu brennen. Lange brannten sie sich ohne Erfolg.

Da kam ein alter Bettler daher, mit langem, weißen Bart, mit kahlem Haupt, eine große Tasche an der Seite, gestützt auf einen dicken Stock. »Alter«, rief die weiße Flamme, »bring Wasser und gieß es auf die rote Flamme! Ich will dir einen Pfennig schenken.« Aber die rote Flamme schrie: »Alter, ich will dir einen Dukaten schenken, wenn du auf die weiße Flamme Wasser gießt.« Dem Bettler war der Dukaten lieber als der Pfennig. Er brachte Wasser und goss es auf die weiße Flamme. So war der König dahin. Aus der roten Flamme wurde der Seher, er fing das Sonnenpferd am Zügel ein, schwang sich darauf, rief den Diener, dankte dem Bettler und ritt davon.

Im königlichen Palaste herrschte tiefe Trauer. Der ganze Palast war mit schwarzem Tuch ausgekleidet. Striga ging unruhig aus einem Zimmer in das andere. Plötzlich blieb sie stehen, stampfte mit dem Fuß auf den Boden, ballte die Faust und rollte die blitzenden Augen. Dann fasste sie die drei Töchter unter dem Arm, und husch war sie mit ihnen in der Luft.

Der Seher und sein Diener hatten schon ein gutes Stück des Weges zurückgelegt, denn sie beeilten sich, da sie Strigas Rache fürchteten. Sie zogen durch öde Wälder, über nackte Heiden. Hunger plagte sie, besonders den Diener, und sie fanden nichts, womit sie ihn hätten stillen können.

Da kamen sie zu einem Apfelbaum. Es hingen Äpfel daran, deren Last die Äste zur Erde beugte und die lieblich rochen und schön gefärbt waren, so dass sie den Appetit reizten. »Gott sei Dank«, rief erfreut der Diener, und schon lief er zu dem Apfelbaum. – »Pflück nicht von dem Baum«, rief der Seher, zog sein Schwert und hieb tief in den Apfelbaum. Rotes Blut quoll aus ihm hervor. »Siehst du, es wäre dein Verderben gewesen, wenn du von den Äpfeln gegessen hättest. Denn dieser Apfelbaum war die älteste Königin, welche ihre Mutter hier pflanzte, um uns aus der Welt zu schaffen.« Der Diener war betrübt über die Täuschung. Doch über die Rettung seines Lebens froh schritt er weiter hinter dem Seher, in der Hoffnung, bald ein anderes Labsal zu finden.

Er brauchte nicht lange zu warten, denn bald kamen sie zu einer Quelle. Es sprudelte das reinste, frischeste Wasser aus ihr und lockte die Reisenden zum Trinken. »Ach«, sagte der Diener, »ist nichts Festeres zu haben, so können wir wenigstens von diesem Wasser trinken und unseren Hunger täuschen.« – »Trink nicht von dem Wasser«, rief der Seher und hieb mit seinem Schwert mitten in das Wasser hinein. Es färbte sich mit Blut, das in starken Wellen dahinfloss. »Das war die jüngere Königin, von ihrer Mutter hierher versetzt, um uns aus der Welt zu schaffen«, sprach der Seher. Der Diener dankte ihm für die Warnung und folgte trotz Hunger und Durst dem Seher.

Nach einer Weile kamen sie zu einem Rosenstrauch. Der war rot von lauter schönen Rosen und erfüllte mit seinem Duft die ganze Umgebung. »Was für schöne Rosen«, sagte der Diener, »noch nie in meinem Leben habe ich so schöne gesehen! Ich will einige abreißen und mich an ihnen erquicken.« – »Brich keine Rose ab«, rief der Seher und hieb mit seinem Schwert in den Rosenstrauch. Es spritzte Blut aus ihm hervor. »Das war die jüngste Königin«, sprach der Seher zum Diener, »die ihre Mutter hier pflanzte, um uns durch die Rosen aus dem Leben zu tilgen.« So zogen sie weiter.

Da sprach der Seher zum Diener: »Die ärgste Gefahr haben wir überstanden, wir sind aus Strigas Bereich heraus. Doch dürfen wir nicht trauen, denn Striga wird andere Mächte anstiften.« Kaum hatte er die Worte gesprochen, kam ein kleiner Knabe des Weges daher, der einen Zaum in der Hand trug. Er sprang unter das Ross, berührte es mit dem Zaum, und in demselben Augenblick war der Seher von dem Sonnenpferd herunter. Stattdessen saß der Knabe oben und ritt pfeilschnell von dannen. »Sagte ich es nicht«, sprach der Seher. – »Was für ein Knabe ist das?«, rief der Diener. »Wer hätte einen solchen Streich vorhersehen können! Machen wir, dass wir ihn einholen!« – »Lass nur«, entgegnete der Seher, »ich will ihn selbst einholen! Du gehst indessen weiter, gehe getrost durch sechs Länder, bis du an die Grenze deines Landes gelangst. Ich werde nachkommen.«

Der Seher verließ den Diener und eilte dem kleinen Zauberer nach. Nach einer Weile holte er ihn ein und ging langsamer. Er nahm die Gestalt eines gewöhnlichen Wandersmannes an. Der Zauberer sah sich um. »Woher des Weges, Freund?«, fragte er den Wandersmann. »Aus weiter Ferne«, sprach dieser. »Und wohin?« – »Eine Arbeit suchen.« – »Eine Arbeit suchen? Verstehst du was davon, Pferde zu striegeln?« – »Ei, ja wohl.« – »So komm zu mir und striegele mir dieses Pferd. Ich werde dich gut bezahlen.« – »Warum nicht«, meinte der Wandersmann, und so wurde der Seher des Zauberers Diener.

Sie kamen zu Hause an. Der Seher striegelte das Sonnenpferd trefflich, so dass sein Herr mit ihm zufrieden war. Nur verdross es den Seher, dass er keine Gelegenheit fand zu fliehen, denn der Zauberer verhinderte es durch seine Zauberkünste. Trotzdem erkannte dieser nicht, wer sein Diener in Wirklichkeit war, weil er zu sehr damit beschäftigt war, wie er eine schöne Prinzessin zur Gemahlin bekommen könnte, die in einem Schloss wohnte, das auf einer Pappel im Meer stand. Er hatte schon Verschiedenes versucht, Gutes und Schlimmes, doch fruchtete nichts.

»Auf«, sprach er einst zu seinem Diener, »gehe zum Meer. Im Meer wirst du eine ungeheuer hohe Pappel sehen, auf der Pappel ein schönes Schloss. In dem Schloss wohnt eine Prinzessin. Bringst du sie mir, will ich dich reichlich belohnen, wenn nicht, wird es dir schlimm ergehen.« Der Herr befahl es, und der Diener musste es vollziehen, wenigstens versuchen. Er besorgte sich einen Kahn, belud ihn mit bunten Bändern und Stoffen und fuhr als Kaufmann zu dem Schloss auf der Pappel.

Als er sich der Pappel näherte, hing er die schönsten Stoffe und Bänder aus, damit man sie vom Schloss aus sehen konnte. Die schönen Stoffe und Bänder lenkten bald die Aufmerksamkeit der Prinzessin auf sich, die aus dem Erker schaute. »Gehe doch hinab zu dem Kahn«, befahl sie ihrer Zofe, »und frage, ob sie dir von den schönen Stoffen und Bändern nicht etwas verkaufen möchten.« Die Zofe ging und fragte. »Ich verkaufe nichts«, entgegnete der Kaufmann, »außer wenn die Prinzessin selbst herabkommt und sich selbst etwas auswählt.«

Die Zofe richtete die Worte aus, und die Prinzessin kam, wählte unter den schönen Stoffen und Bändern, wählte und feilschte und bemerkte nicht, dass der kluge Kaufmann den Kahn abstieß und zum Ufer fuhr. Als sie aus dem Kahn hinauswollte, da erst bemerkte sie, was geschehen war. »Ich weiß, wohin du mich schiffst«, sagte sie. »Du schiffst mich zu dem Zauberer, der sich schon so oft vergebens um mich bemüht hat. Nun, sei es so.«

Da der Seher sah, dass die Prinzessin dem Zauberer nicht gewogen war, begann er, ihr sanft zuzureden, sie möchte sich dessen Zutrauen gewinnen, damit sie erfährt, worin seine Kraft liegt. Der Seher werde ihr dann zur Freiheit verhelfen.

Als der Diener dem Herrn die Prinzessin brachte, war dessen Freude unaussprechlich. Und als sie ihm Liebe zeigte, war er ganz von Sinnen. Er hätte ihr alles gegeben, alles für sie getan. Kein Wunder also, dass er ihr auf ihr Bitten hin auch sein Geheimnis verriet. »In dem Wald dort«, sprach er, »ist ein großer Baum. Unter dem Baum weidet ein Hirsch, in dem Hirsch ist eine Ente, in der Ente ist ein goldenes Ei und in dem Ei ist meine Kraft, denn in ihm ist mein Herz.« Als der Zauberer dies seiner Gemahlin unter dem Siegel des strengsten Geheimnisses anvertraut hatte, erzählte sie es dem Seher.

Der Seher benötigte nicht mehr. Er bewaffnete sich und begab sich in den Wald. Er fand den großen Baum, fand den Hirsch, der unter dem Baum weidete. Er zielte, schoss, und der Hirsch stürzte nieder. Dann sprang er hinzu, nahm aus ihm die Ente heraus, aus der Ente das Ei, trank das Ei aus – und des Zauberers Kraft war dahin. Der Zauberer wurde schwach wie ein Kind, denn all seine Kraft war in den Seher übergegangen. Dieser kam, schenkte der Prinzessin die Freiheit zur Rückkehr in ihren Palast, nahm das Sonnenpferd, schwang sich darauf und eilte mit ihm zu dem König, dem es gehörte.

Er musste einen großen Teil der Welt durcheilen, bevor er zu der Grenze des dunklen Königreichs gelangte, wo er auch den vorausgeschickten Diener traf. Als sie die Grenze überschritten, ergossen sich ringsum die Strahlen des Sonnenrosses, erleuchteten weit und breit das Land, das schon so lange in undurchdringliche Finsternis gehüllt war. Das erfreute die Herzen der geplagten Menschen. Alles lebte neu auf, die Wiesen lachten im Frühlingsschmuck, und die Menschen strömten herbei, um ihrem Wohltäter für die Rettung zu danken. Der König wusste nicht, wie er den Seher belohnen sollte. Er wollte ihm die Hälfte seines Königreichs schenken. Aber dieser sprach: »Ich will keinen Lohn, erst recht nicht die Hälfte deines Königreichs. Sei du König und herrsche, wie es sich gebührt, ich will in meine einsame, friedliche Hütte zurückkehren.«

Und er ging und kehrte in seine Hütte zurück.

Wer hat die Tauben gegessen?

Die Frau eines Schusters briet zwei junge Tauben, eine für sich und eine für ihren Mann. Sie briet sie fein goldgelb, stellte sie auf den Ofen und ging hinaus. Der Schuster schusterte derweil. Manchmal hob er seinen Riechkolben in die Höhe und sog den lieblichen Duft in sich, der sich rings im Zimmer verbreitete. Schließlich übte der Duft eine solche Macht auf ihn aus, dass er sich nicht länger auf seinem Stuhl halten konnte.

Kaum hatte seine Frau den Fuß vor die Tür gesetzt, sprang er auf und eilte zur Pfanne. Bevor er jedoch nach einem Täublein griff, lauschte er, ob seine Frau nicht in der Nähe sei, und zwar weil er sich vor ihr fürchtete. Er leugnete es zwar, doch war es so. Draußen war alles still. Der Schuster zog in aller Geschwindigkeit ein Täublein aus der Pfanne und verspeiste es.

Der Naschhafte hat genug am Lecken, der Hungrige am Sattessen – das ist ein altes Sprichwort. Aber der Schuster war naschhaft und hungrig zugleich, darum begnügte er sich nicht mit einem Täublein, sondern machte sich ohne weiteres Bedenken auch über das zweite her und aß es auf.

Dann setzte er sich auf seinen Schemel und schusterte weiter. Seine Frau kam in die Stube, und weil es Mittag war, stellte sie die Teller auf den Tisch und trug das Essen auf. Alles ging seinen üblichen Lauf. Als sie jedoch zur Pfanne kam, ging ein Gewitter los. »Wer hat die Tauben gegessen?« So hallte der erste Donnerschlag.

»Frag mich nicht! Ich nicht, hab ja gar nicht gewusst, dass du welche brätst«, ertönte es zur Antwort. Und so ging es weiter hin und her, Frage auf Frage, Antwort auf Antwort. Der Schuster gab nichts zu, bis er zuletzt sagte, seine Frau müsse wohl die Tauben selbst gegessen haben.

»Nun gut, lassen wir das Streiten! Aber von jetzt an reden wir kein Wort mehr miteinander. Wer zuerst den Mund aufmacht, der ist schuldig, der hat die Tauben gegessen«, entschied die Frau – und so sollte es sein. Von dem Augenblick an war es still im Haus des Schusters. Das ärgerte beide: Die Frau wollte erzählen, der Schuster hätte gern bei der Arbeit gesungen. Doch zu reden anfangen wollte trotzdem keiner.

Drei Tage vergingen, seit sie zum letzten Mal miteinander geredet hatten. Da hielt ein Wagen bei ihrem Häuschen. Ein Diener sprang herab und fragte nach dem Weg zur Stadt. Die Frau hatte bereits den Mund geöffnet, um zu antworten. Aber plötzlich setzte sie sich wieder und zeigte nur mit dem Finger die Richtung, und der Schuster tat dasselbe.

Als der Diener zurückkam, berichtete er seinem Herrn, dass in dem Häuschen zwei Stumme seien. Gleichzeitig lief die Frau, die auf eine Idee gekommen war, aus dem Häuschen und stieg zu dem Herrn in den Wagen. Sie gab ihm zu verstehen, dass sie ihm den Weg zeigen wolle. Der Herr machte Platz, der Kutscher schnalzte, und sie fuhren fort.

Da schrie der Schuster aus dem Fenster: »Frau, meine liebe Frau, fahr nicht weg! Und verzeih mir! Die Tauben habe ich gegessen.« Seine Frau brach in ein Gelächter aus und erzählte nun dem Herrn die ganze Geschichte. Der Herr lachte herzlich und gab ihr einen Dukaten, damit sie neue Tauben zum Braten kaufen konnte. Von diesen neuen Tauben jedoch bekam der naschhafte Herr Ehegemahl nicht den kleinsten Bissen.

Das goldene Spinnrad

Eine arme Witwe hatte zwei Töchter, die Zwillinge waren. Sie glichen sich in ihrem Äußeren so sehr, dass man sie nicht unterscheiden konnte. Umso verschiedener waren sie in ihrem Wesen. Dobrunka war gehorsam, fleißig, freundlich und verständig, kurz, ein überaus treffliches Mädchen. Sloboha dagegen war schlimm, rachsüchtig, unfolgsam, faul und hochnäsig. Sie hatte überhaupt alle Untugenden, die man nur haben kann. Dennoch hatte die Mutter Sloboha weit lieber, und wo immer möglich verschaffte sie ihr Erleichterungen.

Sie wohnten im Wald in einer kleinen Hütte, wohin sich selten jemand verirrte, obwohl es nicht weit von der Stadt war. Damit Sloboha etwas lerne, organisierte die Mutter ihr in der Stadt eine Stellung, wo es ihr ziemlich gut erging. Dobrunka musste indes die Hausarbeit erledigen. Wenn sie früh die Ziege gefüttert, das bescheidene Mahl bereitet, Stube und Küche saubergefegt und in Ordnung gebracht hatte, musste sie sich noch, wenn es keine wichtigere Arbeit gab, ans Spinnrad setzen und spinnen. Ihr feines Garn verkaufte dann die Mutter in der Stadt, und kaufte von dem Geld nicht selten ein Kleid für Sloboha. Die arme Dobrunka erhielt niemals das Geringste davon. Trotzdem liebte sie ihre Mutter, und obwohl sie den ganzen Tag keinen freundlichen Blick von ihr bekam und kein gütiges Wort hörte, so gehorchte sie ihr doch stets ohne Widerrede.

Einst ging die Mutter in die Stadt. »Das sage ich dir, dass du nicht faul bist, während ich fort bin«, sagte sie zu Dobrunka, die ihr ein Stück Weges das Bündel mit dem Garn tragen half. – »Ihr wisst doch, Mutter, dass ich gern arbeite. Also werde ich auch heute, sobald ich aufgeräumt habe, fleißig spinnen, damit Ihr mit mir zufrieden seid.«

Als sie der Mutter das Bündel gereicht hatte, kehrte sie in die Hütte zurück. Nachdem sie in der Stube und Küche alles in Ordnung gebracht hatte, setzte sie sich ans Spinnrad. Es war ihre Gewohnheit, dass sie, wenn sie allein zu Hause war, beim Spinnen sang. Darum begann sie auch diesmal, als sie sich gesetzt hatte, mit heller Stimme alle Lieder, die sie kannte, nacheinander zu singen.

Da hörte sie draußen plötzlich Pferdegetrappel. Sie dachte bei sich: Wer mag sich zu uns her verirrt haben? Ich muss nachsehen! Sie stand vom Spinnrad auf und guckte durch das kleine Fenster hinaus, wo sie einen jungen Mann vom feurigen Rosse absteigen sah. »Das ist ein schöner Herr«, flüsterte sie für sich. »Wie gut ihm der Pelz und wie gut ihm die Mütze mit der weißen Feder zu den schwarzen Locken stehen! Jetzt bindet er sein Pferd an und geht zu uns. Ich bin gespannt, was er will.«

In dem Augenblick trat der junge Herr zur Tür herein; denn damals gab es noch keine Riegel und Schlösser, und dennoch wurde niemals gestohlen. »Gott grüß dich, Mädchen«, sprach er zu Dobrunka. – »Euch gleichfalls, Herr!«, entgegnete Dobrunka. »Was wünscht Ihr?« – »Etwas Wasser zum Trinken, ich habe großen Durst.« – »Ich werde es sofort bringen. Setzt Euch inzwischen!«

Sie lief, nahm den Krug, spülte ihn aus, schöpfte Wasser am Brunnen und brachte es dem Herrn. »Ich würde Euch gern mit etwas Besserem dienen, doch ich habe nichts anderes.« – »Sieh, wie es mir schmeckt«, versetzte der Herr, ihr den leeren Krug reichend. Dobrunka stellte ihn wieder an seinen Platz, ohne zu bemerken, dass ihr der Herr einen Beutel mit Geld heimlich unter das Kissen gesteckt hatte. »Danke für die Erfrischung. Und wenn du erlaubst, komme ich morgen wieder.« – »Wenn es Euch Vergnügen macht, so kommt!« Hierauf reichte er Dobrunka die Hand, ging hinaus, schwang sich aufs Pferd und ritt davon.

Dobrunka setzte sich wieder zu ihrem Spinnrad, doch das Bild des jungen Mannes bekam sie nicht mehr aus dem Kopf. Noch niemals war ihr der Faden beim Spinnen so oft gerissen wie diesmal. Abends kam die Mutter nach Hause und erzählte viel davon, was Sloboha schon kenne und wie sie von Tag zu Tag schöner werde. Zuletzt fragte sie: »Hast du nichts gehört? Es soll hier eine große Jagd gewesen sein.«

»Ach ja, ich vergaß, Euch zu sagen, dass ein Herr bei uns einkehrte. Er bat mich um etwas Wasser, das ich ihm sogleich brachte. Er hatte ein schönes Pelzkleid an. Wisst Ihr, als wir neulich in der Stadt waren, sahen wir auch Herren in solchem Pelzanzug, eine Mütze mit weißer Feder auf dem Kopf. Um die Schulter trug er eine Armbrust. Wahrscheinlich war er einer von den Jägern. Nachdem er getrunken hatte, ritt er wieder fort.« Eines jedoch verschwieg Dobrunka, nämlich dass er ihr beim Abschied die Hand gedrückt und versprochen hatte, morgen wiederzukommen.

Abends, als Dobrunka die Betten machte, fiel ein schwerer Beutel mit Geld heraus. Verwundert hob ihn Dobrunka auf und reichte ihn der Mutter. »Wer hat dir das Geld gegeben?« – »Mir? Niemand! Vielleicht hat es der Herr hierher gesteckt, sonst wüsste ich nicht, wie es hergekommen ist.« Die Mutter leerte den Beutel auf den Tisch aus. Es war lauter Gold. »Um Himmels willen, so viel Geld«, wunderte sie sich. »Das muss ein reicher Herr sein. Vielleicht hat er gesehen, wie arm wir sind, und war barmherzig. Gott möge ihn segnen dafür!« Dann scharrte sie das Geld zusammen und legte es in die Truhe.

Wenn Dobrunka sonst zu Bett ging, schlief sie, von der Tagesarbeit ermüdet, bald ein. Diesmal gelang es ihr einfach nicht, immer schwebte ihr das Bild des Reiters vor Augen. Und erst spät in der Nacht schlummerte sie ein. Da träumte sie, sie befinde sich in einem großen Schloss und sei die Gemahlin eines mächtigen Herrn. Dieser mächtige Herr war kein anderer als der Reiter, den sie gestern gesehen hatte. Es gab ein großes Festmahl, bei dem viele Gäste anwesend waren. Da stürzt plötzlich eine schwarze Katze auf sie los und haut die Krallen so tief in ihr Herz, dass das Blut ihr weißes Kleid bespritzte. In dem Augenblick schrie Dobrunka und wachte auf.