9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

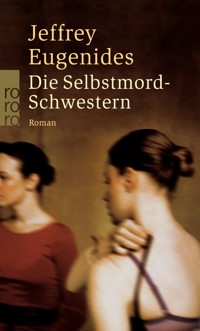

Im Vorstadthaus der Familie Lisbon leben fünf schöne Töchter: die gescheite Therese, die pingelige Mary, die asketische Bonnie, die scharfe Lux und die blasse, lammfromme Cecilia. Als sich die jüngste von ihnen aus dem Fenster stürzt, beginnt das «Jahr der Selbstmorde», das alle Beteiligten und Beobachter für immer verändern wird. Schaurig-ironisch und zärtlich zugleich zeichnet der Pulitzer-Preisträger das Porträt einer Jugend, die ihre Unschuld verloren hat. «Ein großer Erzähler.» (Der Spiegel)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2011

Sammlungen

Ähnliche

Jeffrey Eugenides

Die Selbstmord-Schwestern

Roman

Deutsch von Mechthild Sandberg-Ciletti, durchgesehen von Eike Schönfeld

Für Gus und Wanda

1

An dem Morgen, als die letzte Lisbon-Tochter Selbstmord beging – Mary diesmal, mit Schlaftabletten wie Therese–, wussten die Sanitäter schon genau, wo die Schublade mit den Messern war, wo der Gasherd und wo im Keller der Balken, an dem man das Seil festbinden konnte. Wie immer viel zu langsam, unserer Meinung nach, stiegen sie aus dem Rettungswagen, und der Dicke murmelte tonlos: «Wir sind hier nicht im Fernsehen, Leute. Schneller geht’s nun mal nicht bei uns.» Vorbei an den bis ins Monströse gewachsenen Büschen trug er das schwere Atemgerät über den verwilderten Rasen, der vor elf Monaten, als die Geschichte begonnen hatte, zahm und akkurat gepflegt gewesen war.

Cecilia, die Jüngste, erst dreizehn, war als Erste gegangen, indem sie sich wie eine Stoikerin im Bad die Pulsadern aufgeschlitzt hatte, und als die Sanitäter sie in ihrem rosafarbenen Wasser liegen sahen, mit Augen, die gelb waren wie die einer Besessenen, ein kleiner Körper, der den Geruch einer reifen Frau verströmte, waren sie über Cecilias tiefe Gelöstheit so erschrocken, dass sie erst einmal wie hypnotisiert stehen blieben. Aber dann stürzte schreiend Mrs.Lisbon herein, und die Realitäten des Raums kamen wieder zu ihrem Recht: Blut auf der Badematte; Mr.Lisbons Rasiermesser im rot marmorierten Wasser in der Toilettenschüssel. Die Sanitäter holten Cecilia aus dem warmen Wasser, das den Blutfluss beschleunigte, und legten ihr einen Druckverband an. Das nasse Haar fiel ihr den Rücken hinunter, und ihre Extremitäten waren schon blau. Sie sagte kein Wort, aber als sie ihr die Hände auseinander zogen, fanden sie das Lackbildchen der Jungfrau Maria, das sie an ihren knospenden Busen gedrückt hielt.

Das war im Juni, in der Schlammfliegenzeit, wenn unser Städtchen alljährlich in der Schlacke dieser kurzlebigen Insekten versinkt. In Wolken steigen sie von den Algen im verschmutzten See auf und verdunkeln die Fenster, überziehen Autos und Straßenlampen, pflastern die städtischen Hafenanlagen und hängen sich girlandenartig in die Takelage der Segelboote, fliegender Abschaum von ewig gleicher, brauner Allgegenwart. Mrs.Scheer, die ein paar Häuser weiter wohnt, erzählte uns, sie habe Cecilia am Tag vor ihrem Selbstmordversuch noch gesehen. Das Mädchen stand in dem altmodischen Hochzeitskleid mit dem abgetrennten Saum, das sie immer anhatte, am Bordstein und musterte einen Thunderbird, der völlig von Fliegen eingehüllt war. «Am besten holst du einen Besen, Kind», riet Mrs.Scheer. Aber Cecilia fixierte sie nur mit ihrem spiritualistischen Blick. «Sie sind tot», sagte sie. «Sie leben nur vierundzwanzig Stunden. Sie schlüpfen aus, vermehren sich, und dann krepieren sie. Sie kommen nicht mal zum Fressen.» Dann tauchte sie die Hand in die schaumige Fliegenmasse und schrieb ihre Initialen hinein – C.L.

Wir haben versucht, die Fotografien chronologisch zu ordnen, obwohl das nach so vielen Jahren schwierig war. Einige sind unscharf, aber dennoch aufschlussreich. Beweisstück Nr.1 zeigt das Haus der Familie Lisbon kurz vor Cecilias Selbstmordversuch. Es wurde von einer Immobilienmaklerin aufgenommen, Ms.Carmina D’Angelo, die Mr.Lisbon beauftragt hatte, das Haus zu verkaufen, da es für seine große Familie seit langem schon zu eng geworden war. Das Schieferdach hatte, wie die Aufnahme zeigt, noch nicht begonnen, seine Schindeln abzuwerfen, die Veranda war noch sichtbar über den Büschen, und die Fenster wurden noch nicht mit Kreppband zusammengehalten. Ein komfortables Haus in der Vorstadt. Im rechten Fenster des ersten Stockwerks ist eine verschwommene Silhouette zu sehen, die Mrs.Lisbon als die Mary Lisbons identifizierte. «Sie hat sich immer die Haare toupiert, weil sie fand, sie seien zu dünn», sagte sie Jahre später, als sie sich erinnerte, wie ihre Tochter während ihrer kurzen Erdenzeit ausgesehen hatte. Auf dem Foto föhnt sich Mary gerade das Haar. Ihr Kopf scheint in Flammen zu stehen, aber das ist eine optische Täuschung. Es war der dreizehnte Juni, achtundzwanzig Grad, strahlender Sonnenschein.

Als sich die Sanitäter überzeugt hatten, dass der Blutstrom zu einem Rinnsal gedrosselt war, legten sie Cecilia auf eine Trage und brachten sie aus dem Haus zum Krankenwagen in der Einfahrt. Sie sah aus wie eine kleine Kleopatra auf einer kaiserlichen Sänfte. Zuerst sahen wir den schlaksigen Sanitäter mit dem Wyatt-Earp-Schnurrbart herauskommen – den wir «Sheriff» nannten, nachdem wir ihn infolge dieser häuslichen Tragödien näher kennen gelernt hatten. Dann erschien der Dicke, der das hintere Ende der Bahre trug. Er stelzte vorsichtig durchs Gras, den Blick auf seine Schuhe aus dem Polizeifundus gesenkt, als hielte er nach Hundescheiße Ausschau; später, als wir mit dem Ablauf etwas besser vertraut waren, wussten wir, dass er den Blutdruckmesser im Auge behielt. Schwitzend und schwankend bewegten sie sich auf den zitternden, lichterblinkenden Wagen zu. Der Dicke stolperte über ein einsames Krockettor. Rachsüchtig trat er danach; das Törchen sprang aus dem Rasen, ließ eine Erdfontäne sprühen und fiel klirrend auf die Auffahrt. Derweil stürzte Mrs.Lisbon mit Cecilias Flanellnachthemd im Schlepp auf die Veranda hinaus und stieß einen langen Klageschrei aus, der die Zeit stillstehen ließ. Auf dem grell leuchtenden, überbelichteten Rasen unter den schütter werdenden Bäumen erstarrten die vier Gestalten zum Tableau: die zwei Sklaven, die das Opfer zum Altar emporstemmten (die Trage in den Wagen hoben), die Priesterin, die die Fackel schwang (mit dem Flanellnachthemd wedelte), und die benebelte Jungfrau, die sich mit einem unirdischen Lächeln um die bleichen Lippen auf ihren Ellbogen aufrichtete.

Mrs.Lisbon fuhr hinten im Rettungswagen mit, Mr.Lisbon folgte unter Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Kombi. Zwei der Lisbon-Töchter waren unterwegs, Theresa in Pittsburgh auf einem wissenschaftlichen Kongress, Bonnie in einem Musik-Camp, wo sie Flöte lernen wollte, nachdem sie Klavier (zu kurze Finger), Geige (Schmerzen am Kinn), Gitarre (Schmerzen an den Fingern) und Trompete (geschwollene Oberlippe) aufgegeben hatte. Mary und Lux waren, als sie die Sirene hörten, sofort von der Gesangsstunde bei Mr.Jessup, der gegenüber wohnte, nach Hause gerannt. Als sie in das überfüllte Badezimmer stürzten, waren sie beim Anblick Cecilias mit den blutbespritzten Unterarmen und in heidnischer Nacktheit so entsetzt wie ihre Eltern. Draußen umarmten sie einander auf dem Flecken ungemähten Rasens, den Butch, der bullige Junge, der ihn samstags immer mähte, übersehen hatte. Auf der anderen Straßenseite befasste sich eine Wagenladung Männer von der Parkverwaltung mit einigen unserer sterbenden Ulmen. Mit heulender Sirene entfernte sich der Rettungswagen. Der Botaniker und seine Leute senkten ihre Insektizidspritzen und sahen dem Wagen nach. Als er verschwunden war, spritzten sie weiter. Die stattliche Ulme, auf Beweisstück Nr.1 noch im Vordergrund zu sehen, ist seither dem vom Ulmensplintkäfer verbreiteten Pilz zum Opfer gefallen und musste gefällt werden.

Die Sanitäter brachten Cecilia ins Bon-Secours-Krankenhaus in der Kercheval Street Ecke Maumee. Auf der Unfallstation beobachtete Cecilia die Bemühungen um ihr Leben mit gespenstischer Gleichgültigkeit. Ihre gelben Augen blieben starr, und sie zuckte nicht einmal, als man ihr eine Spritze in den Arm stieß. Dr.Armonson nähte die Wunden an ihren Handgelenken. Fünf Minuten nach der Transfusion erklärte er sie für außer Lebensgefahr. Er fasste ihr freundlich unters Kinn und sagte: «Was tust du überhaupt hier, Kindchen? Du bist ja noch nicht einmal alt genug, um zu ahnen, wie hart das Leben mal wird.»

Und da verkündete Cecilia mündlich, was, wie sich zeigen sollte, ihre einzige und im Übrigen auch sinnlose Form eines Abschiedsbriefs war, da sie ja überlebt hatte. «Offensichtlich», sagte sie, «waren Sie nie ein dreizehnjähriges Mädchen.»

Die Lisbon-Mädchen waren dreizehn (Cecilia), vierzehn (Lux), fünfzehn (Bonnie), sechzehn (Mary) und siebzehn (Therese). Sie waren klein, Hintern rund in Jeans, und die runden Wangen nahmen die rückwärtige Weichheit wieder auf. Wenn wir sie sahen, wirkten ihre Gesichter stets unanständig entblößt, so als wären wir es gewöhnt, Frauen nur verschleiert zu sehen. Niemand konnte verstehen, wie Mr. und Mrs.Lisbon es geschafft hatten, so schöne Kinder hervorzubringen. Mr.Lisbon war Mathelehrer an der Highschool. Er war dünn, jungenhaft, selbst fassungslos über sein graues Haar. Er hatte eine hohe Stimme, und als Joe Larson uns erzählte, wie er geweint hatte, als später Lux nach ihrem Selbstmord ins Krankenhaus geschafft wurde, konnten wir uns den Klang seines Mädchenweinens leicht vorstellen.

Wenn wir Mrs.Lisbon sahen, hielten wir vergeblich nach einem Anzeichen der Schönheit Ausschau, die sie einmal besessen haben musste, doch die dicklichen Arme, das lieblos geschnittene Stahlwollhaar und die Bibliothekarinnenbrille widersetzten sich stets unseren Bemühungen. Wir sahen sie nur selten, morgens, wenn sie gänzlich angezogen, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen war, aus dem Haus trat, um die taufeuchten Milchkartons hereinzuholen, oder sonntags, wenn die Familie in ihrem holzverkleideten Kombi zur katholischen Paulskirche am See fuhr. Dann gab Mrs.Lisbon sich immer königlich eisig. Ihre gute Handtasche unterm Arm, suchte sie im Gesicht jeder Tochter nach Spuren von Schminke, ehe sie ihr erlaubte, sich in den Wagen zu setzen, und es war nichts Ungewöhnliches, dass sie Lux mit dem Befehl ins Haus zurückschickte, eine weniger offenherzige Bluse anzuziehen. Wir gingen alle nicht zur Kirche und hatten daher viel Zeit, sie zu beobachten: die beiden Eltern farblos wie Negative und dann die fünf funkelnden Töchter, deren schwellendes Fleisch die selbst geschneiderten Kleider mit den ganzen Spitzen und Rüschen zu sprengen drohte.

Nur ein einziger Junge hatte je ins Haus gedurft. Peter Sissen hatte Mr.Lisbon beim Anbringen eines Modells des Sonnensystems im Klassenzimmer geholfen und war dafür von Mr.Lisbon zum Abendessen eingeladen worden. Er erzählte uns, die Mädchen hätten ihn dauernd unterm Tisch getreten, aus sämtlichen Richtungen, sodass er nicht sagen konnte, welche es gewesen war. Sie warfen ihm mit ihren fieberglänzenden blauen Augen lächelnde Blicke zu und zeigten dabei ihre zu eng stehenden Zähne, der einzige Schönheitsfehler, den wir je an den Lisbon-Mädchen entdecken konnten. Lediglich Bonnie bedachte Peter Sissen nicht mit heimlichen Blicken und Tritten. Sie sprach nur das Gebet und verzehrte, in die Frömmigkeit einer Fünfzehnjährigen versunken, schweigend ihr Essen. Nach dem Essen bat Peter Sissen, auf die Toilette gehen zu dürfen, und da sich Therese und Mary kichernd und tuschelnd in der unteren aufhielten, musste er nach oben, in die der Mädchen. Später berichtete er uns von Schlafzimmern voll zerknüllter Höschen, von Stofftieren, die in der leidenschaftlichen Umarmung der Mädchen zu Tode gedrückt worden waren, von einem Kruzifix, über dem ein Büstenhalter hing, von Himmelbetten hinter Gazewolken und den Körpergerüchen dieser vielen jungen Mädchen, die alle zusammen in dieser Enge zu Frauen heranreiften. Im Badezimmer, wo er den Wasserhahn aufdrehte, um die Geräusche seiner Suche zu kaschieren, entdeckte Peter Sissen unterm Waschbecken in einer Socke Mary Lisbons geheimes Kosmetikarsenal. Röhren mit rotem Lippenstift, die zweite Haut aus Rouge und Puder und das Enthaarungswachs, das uns verriet, dass sie einen Schnurrbart hatte, was uns nie aufgefallen war. Tatsächlich erfuhren wir erst, wessen Make-up Peter Sissen gefunden hatte, als wir zwei Wochen später auf dem Pier Mary Lisbon sahen, mit knallrotem Mund, dessen Farbton dem seiner Beschreibung entsprach.

Er registrierte Deos und Parfums und Reinigungspads zum Abrubbeln toter Haut, und mit Überraschung, da wir geglaubt hatten, bei Mädchen seien abendliche Spülungen so üblich wie das Zähneputzen, hörten wir, dass es nirgends einen Spülapparat gab. Doch unsere Enttäuschung war schon in der nächsten Sekunde vergessen, als Sissen uns von einer Entdeckung berichtete, die unsere kühnsten Vorstellungen übertraf. Im Mülleimer hatte ein Tampax gelegen, rot befleckt, noch frisch vom Körperinneren eines der Lisbon-Mädchen. Sissen sagte, er habe es uns mitbringen wollen, es sei gar nicht eklig, sondern richtig schön, man müsse es sehen wie ein modernes Gemälde oder so was, und dann erzählte er uns, im Schrank habe er zwölf Packungen Tampax gezählt. Erst da hatte Lux an die Tür geklopft und gefragt, ob er ins Klo gefallen sei, und er hatte ihr schleunigst geöffnet. Ihr Haar, das sie beim Essen mit einer Spange getragen hatte, fiel ihr offen über die Schultern. Sie trat nicht gleich ins Badezimmer, sondern sah ihm in die Augen. Dann drängte sie sich mit ihrem Hyänenlachen an ihm vorbei und sagte: «Hast du’s endlich? Ich brauch hier was.» Sie ging zum Schrank, blieb stehen und verschränkte die Hände auf dem Rücken. «Ich wär gern allein, wenn du nichts dagegen hast», sagte sie, und Peter Sissen rannte mit rotem Kopf die Treppe hinunter, und nachdem er sich bei Mr. und Mrs.Lisbon bedankt hatte, machte er sich davon, um uns zu erzählen, dass eben jetzt, in diesem Moment, da die Fliegen den Himmel verschmutzten und die Straßenlampen angingen, Lux Lisbon zwischen den Beinen blutete.

Als Paul Baldino die Geschichte Peter Sissens hörte, schwor er, er werde in das Haus der Lisbons hineinkommen und noch viel unvorstellbarere Dinge sehen als Sissen. «Ich schau den Mädchen beim Duschen zu», gelobte er. Schon mit vierzehn hatte Paul Baldino den Gangsterwanst und die Killervisage seines Vaters, Sammy «the Shark» Baldino, und der Männer, die in dem großen Haus mit den zwei steinernen Löwen beiderseits der Treppe ein und aus gingen. Er bewegte sich mit der trägen Arroganz von Großstadtgeiern, die nach Eau de Cologne rochen und manikürte Nägel hatten: Wir hatten einen Heidenrespekt vor ihm und seinen beeindruckenden schwabbeligen Vettern, Rico Manollo und Vince Fusilli, und das nicht nur, weil sein Haus immer wieder mal in der Zeitung abgebildet war oder wegen der kugelsicheren schwarzen Limousinen, die lautlos die geschwungene Auffahrt mit den aus Italien importierten Lorbeerbäumen hinaufglitten, sondern wegen seiner dunklen Augenringe, seiner Mammuthüften und seiner auf Hochglanz geputzten schwarzen Schuhe, die er sogar beim Baseball trug. Er hatte sich schon früher auf verbotenes Terrain gewagt, und wenn auch die Berichte, die er mitbrachte, nicht immer zuverlässig waren, beeindruckte uns doch sein späherischer Mut. In der sechsten Klasse, als die Mädchen alle in die Aula mussten, weil ihnen ein besonderer Film gezeigt werden sollte, war es Paul Baldino gewesen, der sich dort eingeschlichen und in der alten Wahlkabine versteckt hatte, um uns erzählen zu können, wovon er handelte. Wir standen füßescharrend auf dem Schulhof und warteten auf ihn, und als er endlich kam, auf einem Zahnstocher kauend und mit dem goldenen Ring an seinem Finger spielend, waren wir atemlos vor Spannung.

«Ich hab den Film gesehen», sagte er. «Ich weiß jetzt, worum’s geht. Hört euch das mal an! Wenn Mädchen zwölf oder so werden» – er beugte sich zu uns her–, «fangen ihre Titten an zu bluten.»

Obwohl wir inzwischen gescheiter geworden waren, flößte Paul Baldino uns noch immer Furcht und Respekt ein. Seine Nilpferdhüften waren noch massiger geworden, und die Schatten unter seinen Augen hatten sich zu einem Farbton aus Zigarrenasche und Schlamm verdunkelt, sodass er aussah, als hätte er den Tod kennen gelernt. Um diese Zeit ungefähr tauchten die Gerüchte über den Fluchttunnel auf. Einige Jahre zuvor war hinter dem Stacheldrahtzaun der Baldinos, an dem zwei identische weiße Schäferhunde patrouillierten, eines Morgens eine Gruppe Arbeiter erschienen. Sie hängten Zeltplanen über Leitern, um sich nicht bei der Arbeit zuschauen zu lassen, und nach drei Tagen, als sie die Zeltplanen abnahmen, stand dort mitten auf dem Rasen ein künstlicher Baumstamm. Er war aus Zement, hatte einen Anstrich, der Rinde vortäuschte, ein falsches Astloch und zwei abgehauene Äste, die mit der Inbrunst von Amputationsstümpfen zum Himmel wiesen. In der Mitte des Baums war ein Keil herausgesägt, der ein Metallgitter enthielt.

Paul Baldino behauptete, es sei ein Grill, und wir glaubten ihm. Aber mit der Zeit fiel uns auf, dass er nie benutzt wurde. In den Zeitungen stand, der Bau des Grills habe 50000Dollar gekostet, aber nicht ein einziger Hamburger oder Hotdog wurde je darauf gegart. Bald ging das Gerücht um, der Baumstumpf sei ein Fluchttunnel, er führe zu einem Versteck am Fluss, wo Sammy the Shark ein Schnellboot liegen habe, und die Arbeiter hätten die Zeltbahnen nur aufgehängt, um die Grabungsarbeiten geheim zu halten. Und dann, ein paar Monate nachdem das Gemunkel begonnen hatte, tauchte Paul Baldino plötzlich bei allen möglichen Leuten aus der Kanalisation im Keller auf. Mit einem grauen Staub überzogen, der wie freundliche Scheiße roch, kam er bei Chase Buell zum Vorschein; er zog sich in Danny Zinns Keller hinauf, diesmal mit Taschenlampe, Baseballschläger und einer Tüte mit zwei toten Ratten; und schließlich landete er auf der anderen Seite von Tom Faheems Boiler, den er dreimal scheppernd anschlug. Uns erklärte er jedes Mal, er habe die Hochwasserrohre unter seinem eigenen Haus erforschen wollen und sich dabei verirrt, aber allmählich kam uns der Verdacht, dass er im Fluchttunnel seines Vaters spielte. Als er damit angab, er werde den Lisbon-Mädchen beim Duschen zuschauen, waren wir alle überzeugt, dass er bei den Lisbons genauso wie in die anderen Häuser eindringen würde. Wir haben nie genau erfahren, was passierte, obwohl die Polizei Paul Baldino über eine Stunde lang verhörte. Er erzählte ihnen nur, was er auch uns erzählte. Er sagte, er sei in das Kanalrohr unter seinem Keller gekrochen und sei losmarschiert, immer jeweils ein paar Schritte. Er beschrieb den überraschenden Umfang der Rohre, die Kaffeebecher und Zigarettenstummel, die die Arbeiter liegen gelassen hatten, und die Kohlezeichnungen nackter Frauen, die Höhlenmalereien ähnelten. Er berichtete, er habe die Rohre ganz beliebig gewählt, und unter den Häusern habe er riechen können, was die Leute oben gerade kochten. Schließlich war er durch den Abfluss im Keller der Lisbons an die Oberfläche gestiegen. Nachdem er sich gesäubert hatte, suchte er im Erdgeschoss nach Leuten, aber niemand war da. Rufend ging er durch die Zimmer. Er stieg die Treppe in den ersten Stock hinauf. Hinten im Flur hörte er Wasser rauschen. Er näherte sich der Tür zum Badezimmer. Er behauptete steif und fest, er habe geklopft. Und dann erzählte Paul Baldino, wie er ins Badezimmer getreten sei und Cecilia gefunden habe, nackt, aus den Handgelenken sei Blut gesickert, und nach dem ersten Schrecken sei er hinuntergerannt, um sofort die Polizei zu alarmieren, wie sein Vater ihm das beigebracht habe.

Die Sanitäter entdeckten das laminierte Bild natürlich zuerst, und in der Hektik steckte es der Dicke einfach ein: Erst im Krankenhaus dachte er daran, es Mr. und Mrs.Lisbon zu geben. Cecilia war da schon außer Gefahr, und Mr.Lisbon dankte dem Sanitäter, dass er seiner Tochter das Leben gerettet hatte. Dann drehte er das Bild herum und las, was auf der Rückseite stand:

Die Jungfrau Maria ist in unserer Stadt erschienen, um einer zerfallenden Welt ihre Friedensbotschaft zu bringen. Wie in Lourdes und Fatima hat die Heilige Jungfrau sich Menschen wie Ihnen gezeigt. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, rufen Sie 555 – MARY.

Mr.Lisbon las den Text dreimal. Dann sagte er niedergeschlagen: «Wir haben sie getauft, wir haben sie konfirmiert, und jetzt glaubt sie diesen Mist.»

Es war die einzige Gotteslästerung, die er sich während des ganzen Martyriums erlaubte. Mrs.Lisbons Reaktion bestand darin, das Bild in ihrer Faust zusammenzuknüllen (es existiert noch, wir haben eine Fotokopie).

Unsere Lokalzeitung brachte keine Meldung über den Selbstmordversuch; der Redakteur, Mr.Baubee, war der Meinung, eine so deprimierende Nachricht passe nicht zwischen den Bericht über den Blumenumzug der Juniorenliga auf der ersten Seite und die Fotos strahlender Bräute auf der letzten. Der einzige Artikel von Informationswert in dieser Ausgabe betraf den Streik der Totengräber (die Leichen häuften sich, eine Einigung war nicht abzusehen), aber der stand auf Seite vier unter den Ergebnissen der Jugendliga.

Nach ihrer Heimkehr sperrten Mr. und Mrs.Lisbon sich und die Mädchen in ihrem Haus ein und verloren kein Wort über das Geschehene. Erst als Mrs.Scheer nicht locker ließ, sprach Mrs.Lisbon von «Cecilias Unfall» und tat so, als hätte sich ihre Tochter bei einem Sturz verletzt. Sachlich und genau, jedoch von Blut schon gelangweilt, schilderte uns Paul Baldino das von ihm Gesehene und ließ keinen Zweifel daran, dass Cecilia selbst Hand an sich gelegt hatte.

Mrs.Buck fand es merkwürdig, dass das Rasiermesser im Klo gelandet war. «Wenn man sich die Pulsadern in der Badewanne aufschneidet», sagte sie, «würde man dann das Rasiermesser nicht einfach auf den Rand legen?» Das führte zu der Frage, ob Cecilia sich die Pulsadern in der Wanne oder noch auf der Badematte geöffnet hatte, die voller Blut war. Paul Baldino hatte keine Zweifel. «Sie hat’s auf dem Klo getan», sagte er. «Dann ist sie in die Wanne gestiegen. Mann, die hat das ganze Bad voll gespritzt.»

Cecilia blieb eine Woche unter Beobachtung. Aus den Krankenhausunterlagen geht hervor, dass ihre rechte Pulsader, sie war Linkshänderin, völlig durchtrennt war, der Schnitt im linken Handgelenk jedoch nicht tief ging, sodass die Unterseite der Arterie keinen Schaden genommen hatte. Die Verletzungen waren mit vierundzwanzig Stichen in jedem Handgelenk genäht worden.

Immer noch in dem alten Hochzeitskleid, kehrte sie zurück. Mrs.Patz, deren Schwester Pflegerin im Bon Secours war, erzählte, Cecilia habe sich geweigert, ein Anstaltshemd anzuziehen. Sie habe ihr Hochzeitskleid verlangt, und Dr.Hornicker, der Krankenhauspsychologe, habe es für das Beste gehalten, ihr ihren Willen zu lassen. Sie kam bei einem Gewitter nach Hause. Wir waren gegenüber bei Joe Larson, als der erste Donnerschlag krachte. Unten schrie Joes Mutter, wir sollten die Fenster zumachen, und wir rannten sofort zu den unseren. Draußen brachte ein starkes Vakuum die Luft zum Stehen. Ein Windstoß packte eine Papiertüte, sie flog wirbelnd zu den unteren Ästen der Bäume hinauf. Dann barst das Vakuum mit dem Regenguss, der Himmel wurde schwarz, und im Schutz der Finsternis versuchten die Lisbons, sich in ihrem Kombi vorbeizuschmuggeln.

Wir riefen Joes Mutter. Sekunden später hörten wir ihre schnellen Schritte auf dem Treppenläufer, und sie kam zu uns ans Fenster. Es war Dienstag, und sie roch nach Möbelpolitur. Gemeinsam sahen wir zu, wie Mrs.Lisbon mit einem Fuß die Wagentür aufstieß, dann ausstieg und dabei ihre Handtasche über den Kopf hielt, um nicht nass zu werden. Geduckt und missmutig öffnete sie die hintere Tür. Es schüttete. Mrs.Lisbon fielen Haare ins Gesicht. Endlich zeigte sich Cecilias kleiner Kopf. Vom Regen verschleiert, mit seltsamen Stoßbewegungen wegen der Doppelschlingen, die ihre beiden Arme behinderten, schob sie sich in die Höhe. Es dauerte eine Weile, ehe sie genug Kraft aufbrachte, um auf die Füße zu kommen. Als sie endlich herausstolperte, hob sie beide Schlingen wie Segeltuchflügel in die Höhe, und Mrs.Lisbon fasste sie am linken Ellbogen und führte sie ins Haus. Inzwischen brach der Regen aus allen Schleusen, und wir konnten nicht mehr über die Straße sehen.

In den folgenden Tagen sahen wir Cecilia häufig. Sie saß auf den Stufen vor dem Haus, zupfte rote Beeren von den Büschen und aß sie oder färbte sich mit ihrem Saft die Handflächen. Immer hatte sie das Hochzeitskleid an, und ihre nackten Füße waren schmutzig. Nachmittags, wenn die Sonne in den Vorgarten schien, schaute sie den Ameisen zu, die in den Rissen im Bürgersteig wimmelten, oder sie lag rücklings im gedüngten Gras und starrte zu den Wolken hinauf. Immer war eine ihrer Schwestern bei ihr. Therese nahm naturwissenschaftliche Bücher mit nach draußen auf die Treppe, studierte Fotografien des Weltraums und blickte jedes Mal auf, wenn Cecilia zum Rand des Gartens streifte. Lux breitete Badetücher aus und sonnte sich, während Cecilia sich mit einem Stock arabische Muster aufs Bein kratzte. Manchmal aber rückte Cecilia auch ganz nahe an ihre Hüterin heran, legte ihr die Arme um den Hals und flüsterte ihr ins Ohr.

Jeder hatte eine Theorie darüber, warum sie versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Mrs.Buell meinte, die Eltern seien schuld. «Das Mädchen wollte nicht sterben», erklärte sie uns. «Sie wollte nur raus aus diesem Haus.» Mrs.Scheer fügte hinzu: «Sie wollte raus aus diesem Dekor.» An dem Tag, als Cecilia aus dem Krankenhaus zurückkam, gingen die beiden Frauen zum Zeichen ihrer Anteilnahme mit einem Kuchen hinüber, doch Mrs.Lisbon leugnete jede Katastrophe. Wir fanden Mrs.Buell stark gealtert und dick bis zur Unförmigkeit; noch immer schlief sie von ihrem Mann, dem Christlichen Wissenschaftler, getrennt. Aufgestützt im Bett, trug sie jetzt auch noch bei Tag die perlmuttschimmernde Sonnenbrille mit den Katzenaugengläsern und klapperte wie immer mit den Eiswürfeln in dem hohen Glas, von dem sie behauptete, es enthielte nur Wasser; aber ein neues Fluidum nachmittäglicher Trägheit ging von ihr aus, ein Hauch von Seifenoper. «Kaum kamen Lily und ich mit dem Kuchen, hat diese Frau die Mädchen hinaufgeschickt. ‹Er ist noch warm›, haben wir gesagt. ‹Essen wir doch ein Stück zusammen›, aber sie hat den Kuchen einfach genommen und in den Kühlschrank gestellt. Direkt vor unserer Nase.» Mrs.Scheer hatte es anders in Erinnerung. «Ich sag’s nicht gern, aber Joan steht seit Jahren unter Alkohol. In Wahrheit hat sich Mrs.Lisbon sehr höflich bei uns bedankt. Es schien alles in bester Ordnung zu sein. Ich habe sogar überlegt, ob es nicht vielleicht sogar stimmte, dass das Mädchen nur ausgerutscht ist und sich dabei verletzt hat. Mrs.Lisbon hat uns in den Wintergarten gebeten, und wir haben jede ein Stück Kuchen gegessen. Joan ist dann irgendwann verschwunden. Vielleicht ist sie nach Hause gegangen, um einen zu kippen. Wundern würde es mich nicht.»

Mr.Buell fanden wir ein paar Türen von seiner Frau entfernt in einem Schlafzimmer mit Jagdmotiven. Auf dem Bord stand ein Foto seiner ersten Frau, die er liebte, seit er von ihr geschieden war, und als er vom Schreibtisch aufstand, um uns zu begrüßen, war er noch immer von der Schulterverletzung gebeugt, die der Glaube nie ganz geheilt hatte. «Es war wie alles andere in unserer traurigen Gesellschaft», sagte er zu uns. «Sie hatten keine Beziehung zu Gott.» Als wir ihn an das Bild der Jungfrau Maria erinnerten, meinte er: «Von Jesus hätte sie ein Bild haben sollen.» Unter den vielen Falten und den ungebärdigen weißen Augenbrauen konnten wir das gut aussehende Gesicht des Mannes erkennen, der uns vor so vielen Jahren beigebracht hatte, wie man beim Football einen guten Pass wirft. Mr.Buell war im Zweiten Weltkrieg Pilot gewesen. Nachdem er über Burma abgeschossen worden war, hatte er seine Männer auf einem Hundertmeilenmarsch durch den Dschungel in Sicherheit geführt. Danach nahm er nie wieder ein Medikament, nicht mal Aspirin. Einmal brach er sich im Winter beim Skilaufen die Schulter und ließ sich gerade noch zu einer Röntgenaufnahme überreden, zu mehr aber auch nicht. Seit dieser Zeit stöhnte er beim Tackling, harkte die Blätter einhändig zusammen und schleuderte sonntagmorgens die Pfannkuchen nicht mehr so tollkühn in die Höhe. Sonst aber hielt er sich tapfer und pflegte uns stets milde zu korrigieren, wenn wir den Namen des Herrn missbrauchten. Die Schulter hatte sich in der Geborgenheit seines Schlafzimmers zu einem anmutigen Buckel zusammengezogen. «Es macht einen traurig, an diese Mädchen zu denken», sagte er. «So eine Verschwendung jungen Lebens.»

Am populärsten war damals die Theorie, die Dominic Palazzolo die Schuld gab. Dominic war der Einwandererjunge, der bei Verwandten wohnte, bis seine Eltern sich in New Mexico eingelebt hatten. Er war der erste Junge in unserem Viertel, der eine Sonnenbrille trug, und hatte sich bereits eine Woche nach seiner Ankunft verliebt. Das Objekt seiner Begierde war nicht Cecilia, sondern Diana Porter, ein Mädchen mit kastanienbraunem Haar und einem Pferdegesicht, das allerdings ganz hübsch war. Sie wohnte in einem efeubewachsenen Haus am See. Unglücklicherweise bemerkte sie Dominic gar nicht, wenn der durch die Zaunlücken spähte, während sie auf dem Aschenplatz verbissen Tennis spielte oder Nektar schwitzend im Liegestuhl am Pool lag. In der Gruppe beteiligte sich Dominic Palazzolo nicht an Gesprächen über Baseball oder die Schulbusbeförderung von Schwarzen in weiße Schulen oder umgekehrt, weil er nur wenige Worte Englisch sprach, aber alle paar Minuten warf er den Kopf zurück, sodass sich in seinen dunklen Gläsern der Himmel spiegelte, und sagte: «Ich liebe sie.» Und jedes Mal, wenn er es sagte, war er ganz erstaunt über die tief schürfende Erkenntnis, die er da von sich gab, ungefähr so, als hätte er eben eine Perle ausgehustet. Anfang Juni, als Diana Porter zum Urlaub in die Schweiz abreiste, war Dominic untröstlich. «Scheiß auf die Heilige Mutter», sagte er unglücklich. «Scheiß auf Gott.» Und zum Beweis seiner Verzweiflung und der Echtheit seiner Liebe stieg er auf das Dach des Hauses seiner Verwandten und sprang hinunter.

Wir sahen ihm zu. Wir beobachteten Cecilia Lisbon, die von ihrem Vorgarten aus zusah. Dominic Palazzolo mit seiner engen Hose, seinen Dingo-Stiefeln und seiner Haartolle ging ins Haus, wir sahen ihn an dem Panoramafenster unten vorbeigehen, und dann erschien er an einem der oberen Fenster, ein seidenes Taschentuch um den Hals. Er kletterte auf den Sims und schwang sich auf das Flachdach. Dort wirkte er zart, krank und reizbar, wie wir das von einem Europäer erwarteten. Er wippte auf Zehenspitzen an der Dachkante wie ein Kunstspringer und flüsterte «Ich liebe sie» vor sich hin, als er an den Fenstern vorbei in die wohl geordneten Büsche des Gartens fiel.

Er tat sich nichts. Nach dem Sturz stand er auf, er hatte ja seine Liebe bewiesen, und ein paar Häuser weiter erwachte nun, wie manche behaupteten, die Liebe Cecilia Lisbons. Amy Schraff, eine Klassenkameradin Cecilias, sagte, in den letzten Wochen vor den Ferien habe sie nur noch von Dominic geredet. Anstatt für die Prüfungen zu lernen, schlug sie in den Studierstunden im Konversationslexikon alles über Italien nach. Sie gewöhnte sich an, «Ciao» zu sagen und kurz in der katholischen Paulskirche am See zu verschwinden, um sich Weihwasser auf die Stirn zu spritzen. Selbst an heißen Tagen, wenn man im Speisesaal in der Schule an den Dämpfen des Kantinenessens fast erstickte, nahm Cecilia unweigerlich Spaghetti mit Fleischklößchen, als könnte sie Dominic Palazzolo näher sein, wenn sie das Gleiche aß wie er. Auf dem Höhepunkt ihrer Verliebtheit kaufte sie das Kruzifix, das Peter Sissen mit dem BH drapiert gesehen hatte.

Die Anhänger dieser Theorie wiesen stets auf eine zentrale Tatsache hin: In der Woche vor Cecilias Selbstmordversuch war Dominic Palazzolo von seinen Eltern nach New Mexico beordert worden. Bei der Abreise sagte er Gott noch einmal, er scheiße auf ihn, denn New Mexico war ja noch weiter weg von der Schweiz, wo in dieser Minute Diana Porter unter sommerlichen Bäumen lustwandelte und sich unaufhaltsam immer weiter von der Welt entfernte, in die er als Eigentümer einer Teppichreinigungsfirma eintreten würde. Cecilia habe ihr Blut ins Badewasser verströmt, sagte Amy Schraff, weil die alten Römer das getan hätten, wenn das Leben unerträglich geworden sei, und weil sie geglaubt habe, dass Dominic, wenn er auf dem Highway inmitten der Kakteen davon höre, erkennen werde, dass sie es sei, die ihn liebe.

Der Bericht des Psychologen macht den größten Teil der Krankenhausunterlagen aus. Nach seinem Gespräch mit Cecilia stellte Dr.Hornicker die Diagnose, ihr Selbstmordversuch sei ein Akt der Aggression gewesen, ausgelöst durch die Unterdrückung adoleszenter libidinöser Triebe. Bei drei völlig verschiedenen Tintenklecksen hatte sie «eine Banane» gesagt. Sie hatte außerdem «Gefängnisgitter», «einen Sumpf», «einen Afro» und «die Erde nach der Atombombe» gesehen. Auf die Frage, warum sie sich das Leben nehmen wollte, erwiderte sie nur: «Es war ein Irrtum», und sagte keinen Piep mehr, als Dr.Hornicker weiterbohrte. «Trotz der Schwere der Verletzungen», schrieb er, «glaube ich nicht, dass die Patientin ihrem Leben wirklich ein Ende setzen wollte; ihre Tat war ein Hilfeschrei.» Er setzte sich mit Mr. und Mrs.Lisbon zusammen und empfahl ihnen, die Zügel zu lockern. Er meinte, es würde Cecilia gut tun, «wenn sie außerhalb des strengen Reglements der Schule einen sozialen Freiraum hat, in dem Interaktionen mit männlichen Jugendlichen ihres Alters möglich sind. Mit ihren dreizehn Jahren sollte es Cecilia erlaubt sein, die Art von Make-up zu benutzen, die unter den Mädchen ihres Alters üblich ist, damit sie sich zugehörig fühlen kann. Die Nachahmung von Gruppenbräuchen ist ein unentbehrlicher Schritt auf dem Weg zur Individuation.»

Von dieser Zeit an traten bei den Lisbons Veränderungen ein. Beinahe jeden Tag, auch wenn sie nicht auf Cecilia aufpasste, breitete Lux ihr Badetuch im Garten aus und sonnte sich in dem Badeanzug, der den Scherenschleifer so hinriss, dass er ihr gratis eine fünfzehnminütige Demonstration gab. Die Haustür war immer offen, weil ständig eines der Mädchen hinein- oder herauslief. Einmal, als wir vor Jeff Maldrums Haus Fangen spielten, sahen wir eine Gruppe Mädchen in seinem Wohnzimmer Rock and Roll tanzen. Sie bemühten sich mit großer Ernsthaftigkeit, die Schritte zu lernen, und wir entdeckten staunend, dass Mädchen tatsächlich zum Spaß zusammen tanzten. Jeff Maldrum klopfte dabei nur an die Scheibe und machte Kussgeräusche, bis sie die Jalousie herunterließen. Ehe sie verschwanden, sahen wir noch Mary Lisbon hinten beim Bücherschrank, in einer Jeans mit Schlag und einem gestickten Herzen auf dem Hintern.

Es gab andere wundersame Veränderungen. Butch, der bei den Lisbons den Rasen mähte, durfte jetzt auf ein Glas Wasser ins Haus und brauchte nicht mehr draußen aus dem Hahn zu trinken. Verschwitzt, mit nacktem, tätowiertem Oberkörper, marschierte er schnurstracks in die Küche, in der die Lisbon-Mädchen lebten und atmeten, aber wir fragten ihn nie danach, was er gesehen hatte, weil uns seine Muskeln und seine Armut Angst einjagten.

Wir nahmen an, Mr. und Mrs.Lisbon seien sich über die neue weiche Linie einig, aber als wir Jahre später mit Mr.Lisbon zusammentrafen, erzählte er uns, dass seine Frau mit dem Psychologen nie einverstanden gewesen war. «Sie hat nur eine Zeit lang nachgegeben», sagte er. Mittlerweile geschieden, lebte er allein in einem Ein-Zimmer-Apartment, dessen Boden mit den Spänen seiner Holzarbeiten bedeckt war. Auf den Regalborden drängten sich geschnitzte Vögel und Frösche. Wie Mr.Lisbon erklärte, hatte er an der Strenge seiner Frau schon lange seine Zweifel gehabt, da er im Grunde genau wusste, dass Mädchen, denen man das Tanzen verbot, allenfalls Ehemänner mit unreiner Haut und Hühnerbrust heimbrachten. Außerdem ging ihm die Ausdünstung dieser vielen eingesperrten Mädchen zunehmend auf die Nerven. Manchmal hatte er das Gefühl, in der Voliere im Zoo zu leben. Wo er ging und stand, stieß er auf Haarnadeln und flusige Kämme, und da die Frauen so stark in der Überzahl waren, vergaßen sie, dass er ein Mann war, und unterhielten sich in seiner Gegenwart ganz ungeniert über ihre Menstruation. Cecilia hatte gerade ihre Periode bekommen, am selben Monatstag wie die anderen Mädchen, deren Mondrhythmen genau übereinstimmten. Diese fünf Tage im Monat waren die schlimmsten für Mr.Lisbon, der Aspirin verteilen musste wie Brot beim Entenfüttern und Heulkrämpfe wegen eines im Fernsehen getöteten Hundes beruhigen musste. Während ihrer Regel, erzählte er, hätten die Mädchen ihre Weiblichkeit auf dramatische Weise an den Tag gelegt. Sie waren apathischer, schwebten wie Schauspielerinnen die Treppe hinunter und sagten dauernd augenzwinkernd: «Die Tante ist zu Besuch.» Manchmal schickten sie ihn abends los, ihnen Tampax zu besorgen, nicht nur eine Packung, sondern gleich vier oder fünf, und dann grinsten die jungen Verkäufer mit ihren Bleistiftbärtchen dreckig. Er liebte seine Töchter, sie waren ihm teuer, aber er sehnte sich von Herzen nach ein paar Jungen.

Deshalb überredete Mr.Lisbon seine Frau auch zwei Wochen nach Cecilias Heimkehr, den Mädchen zu erlauben, die erste und einzige Party ihres Lebens steigen zu lassen. Wir alle erhielten an Ballons, die mit Magic Marker unsere Namen trugen, selbst gemachte Einladungen aus Buntpapier. Unsere Verblüffung darüber, in ein Haus eingeladen zu werden, das wir bisher nur in unseren Badezimmerphantasien besucht hatten, war so groß, dass wir unsere Einladungen miteinander vergleichen mussten, ehe wir es glaubten. Es war erregend, zu erfahren, dass die Lisbon-Mädchen unsere Namen kannten, mit ihren zarten Stimmbändern ihre Silben artikuliert hatten, dass sie im Leben der Mädchen eine Bedeutung besaßen. Sie hatten über der richtigen Schreibweise grübeln und unsere Adressen im Telefonbuch nachschlagen oder mit Hilfe der an die Bäume genagelten Metallnummern überprüfen müssen.

Als der Abend der Fete heranrückte, hielten wir nach Anzeichen entsprechender Vorbereitungen im Haus Ausschau, sahen aber nichts. Der gelbe Backsteinbau sah immer noch aus wie ein kirchliches Waisenhaus, und die Stille im Garten war ungebrochen. Es raschelten keine Vorhänge, und es kam auch kein Lieferwagen mit Riesensandwiches und Trommeln voller Kartoffelchips.

Dann war der Abend da. In blauen Blazern und Khakihosen, Ansteckschlipse um den Hals, gingen wir den Bürgersteig vor dem Lisbon-Haus entlang wie so oft zuvor; diesmal jedoch bogen wir in den Gartenweg ein, stiegen die Stufen zwischen den Töpfen mit roten Geranien hinauf und läuteten. Peter Sissen hatte sich zu unserem Anführer gemacht und sah sogar leicht angeödet aus, als er mehrmals sagte: «Wartet nur, ihr werdet Augen machen.» Die Tür ging auf. Über uns nahm Mrs.Lisbons Gesicht in dem Dunkel Form an. Sie bat uns herein, wir kamen einander in die Quere, als wir durch die Tür drängten, und kaum hatten wir den Schlingenteppich in der Diele betreten, wussten wir, dass Peter Sissens Beschreibungen des Hauses hinten und vorn nicht stimmten. Nicht schwüles weibliches Chaos empfing uns, sondern ein sauber aufgeräumtes, nüchternes Haus, in dem es schwach nach schalem Popcorn roch. Eine Stickerei mit den Worten «Segne dieses Haus» hing gerahmt über dem Türbogen, und rechts davon, auf einem Bord über dem Heizkörper, bewahrten fünf Paar bronzierter Babyschühchen für alle Zeiten die Erinnerung an das wenig aufregende Säuglingsalter der Lisbon-Mädchen. Das Esszimmer war voller Möbel im Kolonialstil. An einer Wand hing ein Gemälde, das die Pilgerväter beim Rupfen eines Truthahns zeigte. Im Wohnzimmer lag ein orangefarbener Teppichboden, darauf ein braunes Kunstledersofa. Neben Mr.Lisbons Schwingsessel mit Trittbrett war ein kleiner Tisch, auf dem das halb fertige Modell eines Segelschiffs ohne Takelage stand. Die vollbusige Seejungfrau vorn am Bug war übermalt.

Wir wurden nach unten in den Hobbyraum geführt. Die Treppe war steil, die Stufen waren mit Metallstreifen eingefasst, und je tiefer wir stiegen, desto heller wurde es, als näherten wir uns mit jedem Schritt dem weiß glühenden Erdkern. Als wir die letzte Stufe erreichten, war das Licht blendend hell. An der Decke summten Neonröhren; Tischlampen brannten überall, wo nur Platz war. Das grün-rote Linoleumschachbrett leuchtete unter unseren sauber geputzten Schuhen. Die Bowle auf dem Klapptisch spie Lava. Die getäfelten Wände blitzten, und in den ersten Sekunden waren die Lisbon-Mädchen nur ein helles Gleißen wie eine Gruppe Engel. Dann jedoch hatten sich unsere Augen an das Licht gewöhnt und offenbarten uns etwas, das uns bisher nie aufgefallen war: Die Lisbon-Mädchen waren ganz unterschiedliche Menschen. Wir sahen, dass sie nicht fünf Kopien mit dem gleichen blonden Haar und den gleichen runden Wangen waren, sondern Einzelwesen, die sich sehr wohl voneinander unterschieden und deren Persönlichkeiten begannen, ihre Gesichter zu wandeln und ihnen neuen Ausdruck zu geben. Wir sahen sofort, dass Bonnie, die sich jetzt als Bonaventure vorstellte, den fahlen Teint und die scharfe Nase einer Nonne hatte. Ihre Augen tränten, und sie war einen Kopf größer als ihre Schwestern, was vor allem an der Länge ihres Halses lag, der eines Tages in einer Schlinge hängen sollte. Therese Lisbon hatte ein volleres Gesicht, Wangen und Augen einer Kuh und kam uns auf zwei linken Füßen entgegen, um uns zu begrüßen. Mary Lisbons Haar war dunkler, ihr Haaransatz lief in der Mitte der Stirn spitz zusammen, und sie hatte Flaum auf der Oberlippe, was vermuten ließ, dass ihre Mutter das Enthaarungswachs entdeckt hatte. Lux Lisbon war die Einzige, die mit unserem Bild von den Lisbon-Mädchen übereinstimmte. Sie strahlte Gesundheit und Übermut aus. Ihr Kleid saß eng, und als sie uns die Hand gab, kitzelte sie uns mit einem Finger verstohlen die Handflächen und lachte dazu merkwürdig rau. Cecilia hatte wie immer das abgeschnittene Hochzeitskleid an. Es war ein Zwanzigerjahrekleid. Auf dem Mieder, das sie nicht ausfüllte, saßen Pailletten, und jemand, Cecilia selbst oder die Leute im Secondhand-Laden, hatte den unteren Rand des Kleides ungleichmäßig abgeschnitten, sodass es oberhalb von Cecilias rot gescheuerten Knien endete. In diesem formlosen Sack von einem Kleid saß sie auf einem Barhocker und starrte in ihr Bowleglas. Sie hatte sich die Lippen mit roter Kreide angemalt und sah aus wie eine geisteskranke Nutte, aber sie tat so, als sei kein Mensch da.

Wir hielten uns tunlichst von ihr fern. Man hatte ihr die Verbände abgenommen, aber sie trug eine ganze Kollektion Armspangen, um die Narben zu verdecken. Keines der anderen Mädchen hatte auch nur eine einzige Armspange um, wir vermuteten daher, dass sie ihre alle Cecilia gegeben hatten. Die Armspangen waren an der Unterseite von Cecilias Handgelenken mit Tesafilm festgeklebt, damit sie nicht verrutschen konnten. Das Hochzeitskleid hatte Speiseflecke aus dem Krankenhaus, gekochte Möhren und Rote Bete. Wir holten uns Bowle und stellten uns auf der einen Seite des Raums auf, während die Lisbon-Mädchen auf der anderen blieben.

Wir waren noch nie auf einer Party unter Aufsicht gewesen. Wir waren die Partys gewöhnt, die unsere älteren Brüder veranstalteten, wenn unsere Eltern verreist waren: dunkle Zimmer, die unter dem Ansturm der Leiber erzitterten, wüste Musik, Bierfässer auf Eis in der Badewanne, Tumult in den Gängen, zerdepperte Wohnzimmerplastiken. Das hier war etwas ganz anderes. Mrs.Lisbon füllte Gläser mit Bowle auf, während wir Therese und Mary beim Dominospiel zusahen, und drüben auf der anderen Seite öffnete Mr.Lisbon seinen Werkzeugkasten. Er zeigte uns seine Ratschen und schwang sie in der Hand, sodass sie rasselten; er zeigte uns ein langes spitzes Rohr, das er seinen Fräser nannte, ein anderes voller Spachtelmasse nannte er seinen Schaber, ein drittes, mit gegabeltem Ende, bezeichnete er als seinen Hohlmeißel. Seine Stimme war ehrfürchtig gesenkt, während er von diesen Utensilien sprach, aber er sah uns kein einziges Mal an, nur die Werkzeuge, über die er der Länge nach mit den Fingern strich oder deren Schärfe er mit dem empfindlichen Ballen seines Daumens prüfte. Eine einzige steile Falte grub sich in seine Stirn, und die Lippen in seinem nüchternen Gesicht wurden feucht.