4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

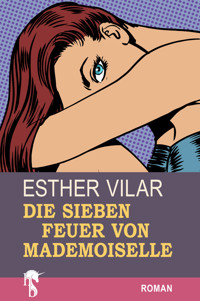

Catherine Loucheron, genannt Mademoiselle, ist ein echter Hingucker: attraktiv, charismatisch und gebildet. Eigentlich liegen dem französischen Kindermädchen einer argentinischen Diplomatenfamilie alle Männer zu Füßen, doch Catherine verliebt sich ausgerechnet in einen, der gegen ihre Reize immun zu sein scheint: Der Feuerwehrmann Nick Kowalski ist ihrer Logik nach genau deshalb der perfekte Mann für sie. Aber wie kann sie Nick für sich gewinnen, wo sie doch überzeugt ist, dass er als Mann den ersten Schritt machen muss? Um ihren Traummann auf sich aufmerksam zu machen, hat Catherine schließlich eine etwas eigentümliche, im wahrsten Sinne des Wortes »zündende« Idee. »Dieser Roman lässt die Funken sprühen und unsere Herzen entflammen.« (Für Sie)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Esther Vilar

Die sieben Feuer von Mademoiselle

Roman

Unter den verurteilten Brandstiftern sind nur vier Prozent weiblich. So gut wie alle von Frauen mit krimineller Absicht gelegten Brände haben ihre Ursache in unterdrückten Emotionen, darunter am häufigsten in Eifersucht.

Stephen Barlay

Fire, an International Report

»Warum kommst du nicht mal zu uns rüber und spielst mit Caroline?«

Im Leben eines jeden Menschen gibt es Sätze, die er nicht vergisst. Schon deshalb, weil ihm seine Umgebung nicht erlaubt, sie zu vergessen. In meinem Fall war es dieser Satz, den sie mich nicht vergessen ließen, der über das Herüberkommen und das Spielen mit Caroline. Der Ort, an dem er ausgesprochen wurde, war Washington, D.C., der in Aussicht genommene Spielplatz das Weiße Haus, die Person, die ihn formulierte, war kein Geringerer als John F. Kennedy, und bei der vorgeschlagenen Spielgefährtin handelte es sich um seine kleine Tochter, um Caroline eben.

Wir sind Argentinier und waren erst vor zwei Monaten von Lima nach Washington umgezogen, wo man meinem Vater, einem Diplomaten, einen Posten an der argentinischen Botschaft angetragen hatte. Ich war kurz zuvor zwölf Jahre alt geworden, und als der Botschafter und seine Frau zu ihrem alljährlichen Weihnachtsfest für die Kinder südamerikanischer Diplomaten luden, gab es natürlich keine Möglichkeit, sich zu drücken. Keiner hatte wirklich mit einem persönlichen Erscheinen Kennedys gerechnet. Man war auf Jackie und die beiden Kinder vorbereitet, jedoch nicht auf den Präsidenten. Aber dann wurde er plötzlich angekündigt, und ein paar Minuten später betrat er auch schon den Raum, ohne Frau, doch Hand in Hand mit seiner Tochter. Sie trug ein dunkelbraunes Samtkleid und schien von der Sache ebenso begeistert zu sein wie ich selbst.

Ich weiß noch, dass ich zu jener Zeit ziemlich unglücklich war. Wie die meisten Diplomatenkinder war ich den größten Teil meiner Kindheit von einem Land ins andere gezogen. Unser letztes Domizil war, wie gesagt, die peruanische Hauptstadt gewesen, Lima, wo es mir zum ersten Mal gelungen war, mich mit einem anderen Kind wirklich anzufreunden. Es hieß Irina und war ein Jahr älter als ich, ein dürres Mädchen mit lustigen Zöpfen, das ausschließlich Science-Fiction-Geschichten las – in meinen Augen die geistreichste Person auf Erden. Und darum hasste ich im Augenblick eben alle und alles: meine Eltern, die uns so mitleidlos voneinander getrennt hatten, das schöne große Haus, das wir hier bewohnten, die eleganten Menschen, die bei uns verkehrten, die Stadt, das Land, diesen Empfang.

Wir waren etwa vierzig herausgeputzte Kinder, die in der Eingangshalle der Botschaft im Kreis um einen gigantischen Weihnachtsbaum zu stehen hatten. Und innerhalb dieses Kreises bewegten sich nun der Präsident der Vereinigten Staaten und seine Tochter von Kind zu Kind, gaben jedem die Hand und versuchten jeweils ein paar passende Worte zu finden. Hinter jedem Kind stand der Erwachsene, der es zu diesem Festakt begleitet hatte und nun versuchte, das Schlimmste zu verhindern. In meinem Fall war dies meine Mutter, angetan mit einem Kleidungsstück, das sie sich eigens für diesen Anlass gekauft hatte und das in meinen Augen aussah wie ein zerknitterter Pyjama. Als ich ihr das im Auto gesagt hatte, hatte sie gemeint, unser Geschmack bei Kleidern werde eben niemals derselbe sein.

»Und wen haben wir hier?« Der freundliche Ausdruck auf dem Gesicht des Präsidenten stand in klarem Gegensatz zu dem seiner Tochter.

»Sag dem Präsidenten deinen Namen, Liebes«, mahnte meine Mutter hinter mir mit vor Zärtlichkeit gurrender Stimme. Sie ist eigentlich Wienerin, doch da man sie als Spross einer neureichen Fabrikantenfamilie schon früh in britische Internate gesteckt hatte, ist ihr Englisch absolut akzentfrei.

Meinen Namen? Na gut, wenn sie darauf bestand: »Carlitos.«

»Ist das nicht ein Jungenname?«

»Ja.« Ich bekam einen Stoß ins Kreuz und ergänzte: »Ja, Herr Präsident.«

Natürlich war das nicht mein wirklicher Name, der ist Carlota. Doch in den eineinhalb Jahren mit Irina hatten wir es uns zur Gewohnheit gemacht, unsere Vornamen alle paar Monate zu wechseln und von jedem zu verlangen, uns mit dem jeweils aktuellen anzusprechen, sofern er eine Reaktion von uns wollte. Als man uns auseinanderriss, entschieden wir uns für Jungennamen, die wir so lange nicht aufgeben würden, wie man uns getrennt hielt. Irina hatte sich Stanislav genannt, nach ihrem Lieblingsschriftsteller Stanislav Lem. Ich hatte zu jener Zeit den glühenden Wunsch, Erfinder zu werden. Doch keines der von mir bewunderten Genies hatte einen Vornamen, der mir wirklich gefiel. So hatte ich mir denn, weit weniger originell, den Namen Carlitos gegeben. Schade, dass Stanislav nicht sehen konnte, dass ich hier sogar angesichts des mächtigsten Mannes der Welt zu unserer Abmachung stand.

»Du hast da ein paar großartige Zöpfe, Carlitos. Wer flicht sie dir denn, deine Mutter?«

Meine Mutter und Zöpfe flechten! Sie hasste diese Frisur, hatte sogar gesagt, ich sähe damit aus wie ein Nazikind, denn ich war ja auch noch strohblond. Doch es war eine exakte Kopie der Frisur meiner fernen Freundin und ein weiterer Protest. Jedes Mal, wenn sie mich ansahen, sollten meine Eltern an ihre Grausamkeit erinnert werden.

Bevor meine Mutter mich zum zweiten Mal stupsen konnte, entschloss ich mich zu einem widerwilligen Gemurmel: »Mademoiselle.«

»Ich kann dich nicht hören, mein Sohn.« Der Präsident beugte sich mit einem so breiten Lächeln zu mir herab, dass ich ohne Weiteres in der Lage gewesen wäre, seine blendend weißen Zähne abzuzählen.

»Mademoiselle macht sie!«

»Unser Kindermädchen, Herr Präsident«, beeilte sich meine Mutter hinzuzufügen. »Es kommt aus Frankreich.«

»Dann kann man nur hoffen, dass es ihm hier gefällt.« Das war eindeutig an mich gerichtet, dies war ein Kinderfest.

Und das war meine große Gelegenheit – ich schrie es fast heraus: »Nein, es gefällt ihm nicht! Und mir gefällt es auch nicht!«

Die Stille war kurz, aber vollkommen. Der kleine Mexikaner zu meiner Linken drehte sich zu mir und musterte mich mit weit aufgerissenen Augen.

»Nun, vielleicht hast du ja noch nicht die richtigen Freunde gefunden?«, meinte Kennedy. Und dann folgte der historische Satz: »Warum kommst du nicht mal zu uns rüber und spielst mit Caroline?«

»Welch wundervolle Idee, Herr Präsident!« Ich habe die Stimme meiner Mutter selten so freudig erregt gehört. »Ich glaube, sie ist wirklich ein bisschen einsam.«

Ich wechselte einen kurzen Blick mit dem Mädchen namens Caroline: Ihr Ausdruck hatte sich von Langeweile in offene Abscheu gewandelt. Wie alt mochte sie sein? Nicht mehr als sieben. Konnte ihr Vater denn nicht sehen, dass ich einen ganzen Kopf größer war? Doch bevor ich erneut protestieren konnte, waren sie zum Mexikaner weitergegangen.

Als wir dann endlich im Auto saßen, war meine Mutter entgegen meinen Befürchtungen kein bisschen wütend. Sie brachte ihren Satz mit nach Hause: den über das Spielen mit Caroline. Sie gab ihn an meinen Vater weiter, der ihn von nun an jedem wiederholen würde, der zu uns ins Haus kam. Und natürlich gab es keine Beschwerden mehr über meine Frisur.

Die Sache lief etwa folgendermaßen: »Und dies ist Carlota, unsere Tochter. Carlota, komm her und gib dem Herrn Senator die Hand.«

»Was für ein hübsches Mädchen! Und was für entzückende Zöpfe!«

»O ja, sogar Ihr Präsident hat dafür eine Schwäche. Sobald sie ihm unter die Augen kam, hat er sie ins Weiße Haus eingeladen, damit sie mit seiner kleinen Tochter spielt.« An dieser Stelle pflegte er sich zu mir umzuwenden, als fiele ihm der Name nicht mehr ein: »Caroline, nicht wahr?«

Elf Monate später, nach Kennedys Ermordung – da waren die Zöpfe längst abgeschnitten –, wurde es nur noch schlimmer: »Kennedy? Aber natürlich kannten wir uns persönlich. Unsere beiden Töchter hatten eine große kleine Freundschaft miteinander angefangen. Caroline, armes Kind!« Reine Angeberei natürlich, denn weder damals noch später habe ich mit Kennedys Tochter gespielt.

Ich selbst nahm die Tragödie von Dallas kaum wahr. Denn nur ein paar Tage nach jenem Empfang, am 24. Dezember, war mein Leben mit einem Schlag von aller Trübsal befreit. Bis heute bin ich der Meinung, dass die Monate zwischen Weihnachten 1962 und den Schüssen jenes Lee Harvey Oswald die aufregendste Zeit meines Lebens waren.

Am Heiligen Abend 1962, gegen 20 Uhr, entzündete Catherine Loucheron, mein wunderschönes französisches Kindermädchen, das wir nie anders nannten als Mademoiselle, das erste ihrer Feuer. Und unter den Männern der anrückenden Löscheinheit befand sich Nick Kowalski, Feuerwehrmann bei der Feuerwehr von Washington, D.C.

Im privaten Kreis pflegten meine Eltern sich zu jener Zeit gern als Linke zu bezeichnen. Eine Erklärung fand ich dafür nicht. Das efeubewachsene Brownstone-Haus, das wir im vornehmen Stadtteil Georgetown bezogen hatten – keine dreihundert Meter von jenem, das die Kennedys vor ihrem Umzug ins Weiße Haus bewohnt hatten –, war in der langen Kette meiner kindlichen Domizile sicherlich eines der bescheidensten. Doch es gab dort immerhin ein gutes Dutzend Zimmer, eine Souterrainwohnung für die Dienstboten, zwei Garagen und einen kleinen, mit Bambus bewachsenen Garten, an dessen äußerstem Ende sich ein Schwimmbassin nebst Umkleidehäuschen befand. Falls mein Vater sein Diplomatengehalt mit irgendwelchen Bedürftigen teilte, habe ich davon bis zum heutigen Tag nichts erfahren.

Und auch unserer Herkunft wurde das Etikett in keiner Weise gerecht. Meine argentinischen Großeltern bewohnten in Buenos Aires eine Villa, die so groß war, dass ich mich darin in den ersten Tagen meiner Besuche regelmäßig verirrte. Und als ich während der Sommerferien einmal zu Fuß ihr Landgut in einer der nördlichen Provinzen umwandern wollte, sagte man mir, das würde zwei Wochen dauern. Die Familie meiner Mutter gab sich zwar bescheidener, doch weniger aus materieller Not denn aus europäischem Feingefühl. Die Ferngespräche meiner Wiener Großmutter waren gefürchtet, weil es hundert Stunden dauerte, ehe sie den Hörer auflegte.

»Was heißt das denn eigentlich, ›links‹?«, habe ich meinen Vater einmal gefragt.

»Wenn man auf der Seite der Schwächeren steht.«

»Wenn man ihnen sein Geld schenkt?«

»Das wäre Wohltätigkeit. Ein wirklicher Linker wird jeden Menschen als Gleichen unter Gleichen behandeln. Links sein kann also zum Beispiel auch bedeuten, dass man freundlich zu seinen Dienstboten ist.«

Und eben dies war wohl der Grund, dass Mademoiselle während der ersten Wochen nach ihrer Ankunft wie selbstverständlich beim Abendessen mit uns am Tisch saß. Nicht nur bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen wir allein aßen, sondern auch wenn Gäste kamen, wie hoch deren Rang auch sein mochte. Zudem war sie ja kein ganz gewöhnliches Kindermädchen: Sie stammte aus Biarritz, wo ihr Vater einen gut gehenden Nachtclub betrieb, und hatte die französische Reifeprüfung bestanden, bekanntlich eine der schwierigsten der Welt. Auch war sie weniger dazu angestellt, mich zu hüten – wenn mich der gelbe Schulbus der Georgetown Day School an der N-Street absetzte, war es bereits vier Uhr nachmittags –, sondern um mir in meiner unterrichtsfreien Zeit so viel wie möglich von ihrem erlesenen Französisch beizubringen. Bei der Bewerbung hatte man auf einer besprochenen Kassette bestanden. Mein Vater machte sich für seinen nächsten Karriereschritt Hoffnung auf die Pariser Botschaft, und wenn es dann so weit sein würde, sollte seine geliebte Tochter nicht in ein sprachliches Vakuum fallen.

Es stellte sich aber bald heraus, dass der Himmel meinen Eltern ihr Faible für soziale Gerechtigkeit schlecht dankte. Natürlich hatten wir die Schönheit Mademoiselles bereits erkannt, als wir sie am Washingtoner Flughafen abholten und sie nach der Zollkontrolle auf uns zu schritt. Obwohl sie ein eher langweiliges Wollkostüm trug und ihr herrliches Haar ordentlich zurückgekämmt und im Nacken verknotet hatte, verschlug es meinem auf der Diplomatenschule auf zwanglose Konversation gedrillten Vater zunächst einmal die Sprache. »Das Gesicht einer Madonna und der Körper einer Hure«, hörte ich ihn Mademoiselle später einmal einem seiner Freunde am Telefon beschreiben. »Nein, nichts zu machen«, fügte er hinzu – wohl als Antwort auf die Frage, ob man bei ihr Chancen habe. »Mein Lieber, vergiss alles, was du über Französinnen gehört hast. Diese ist aus Granit.«

Doch nicht einmal meine sonst so instinktsichere Mutter hatte vorausgesehen, welche Folgen das Aussehen Mademoiselles für ihre Dinnerpartys haben würde. Jede gute Gastgeberin hat gern attraktive Geschlechtsgenossinnen an ihrer Tafel, weil sie weiß, dass dies auf die übrigen Gäste eine anregende Wirkung hat. Und zwar nicht nur auf die männlichen, haben doch laut eines Bonmots meiner Wiener Großmutter Männer und Frauen im Grunde nur ein einziges gemeinsames Interesse: Frauen eben. Doch Catherine Loucherons Schönheit war zu spektakulär, um den gastgeberischen Ambitionen meiner Eltern wirklich dienlich zu sein. Es war bald deutlich, dass in ihrer Anwesenheit jedes normale Tischgespräch unmöglich wurde. Sosehr man sich auch bemühte, sich den Anstrich von Gleichgültigkeit zu geben, man musste sie einfach anschauen.

Nicht einmal ich, das Kind, war für Mademoiselles Zauber unempfindlich, obwohl ich heute, aus dem Abstand von über drei Jahrzehnten, eigentlich nicht mehr sagen könnte, wovon er ausging. Es war wohl alles zusammen. Die wundervollen kieselsteingrauen Augen, die dank eines leichten Silberblicks stets ein wenig überrascht blickten – als habe der, dem sie sich zuwandte, soeben etwas ungeheuer Aufregendes gesagt. Ihre dichte dunkelblonde Haarmähne, die sie normalerweise so achtlos zu einem Knoten schlang, dass ihr stets ein paar Strähnen über die Wangen mit den herrlichen, hohen Backenknochen glitten. Der nach normalen Begriffen viel zu große Mund mit den stets ungeschminkten, gewölbten Lippen, die beim Lachen eine Reihe vollkommener Zähne entblößten. Obwohl ich damals dafür noch keinen Maßstab besaß, muss wohl auch ihre Figur eindrucksvoll gewesen sein. Die begeisterten Pfiffe der Arbeiter an einem Neubau an der N-Street, an dem wir auf dem Weg zu meinen Klavierstunden immer vorbeikamen, habe ich noch heute im Ohr. Zudem hatte es den Amerikanern wohl auch ihr französischer Akzent angetan, wurde man doch nicht müde, ihr die überflüssigsten Fragen zu stellen:

»Am Meer sind Sie aufgewachsen, Mademoiselle? Da sind Sie sicher eine gute Schwimmerin?«

»Ja, das bin ich, Monsieur.«

»Finden Sie auch, dass die französische Küche die beste der Welt ist?«

»Ich weiß es nicht. Ich bin ja noch nie aus Frankreich herausgekommen.«

»Wo haben Sie denn Ihr Englisch gelernt?«

»Von unserem Kindermädchen. Es war Engländerin.«

Ein Kindermädchen mit einem Kindermädchen, sieh mal an! Doch da sich auch die Freunde meiner Eltern progressiv gaben, wunderte man sich darüber nicht laut.

Da Mademoiselle sich ihrer Ausnahmesituation bewusst gewesen sein muss – vermutlich war es ihr seit ihrer Pubertät nicht anders ergangen, ja, ich kann mir vorstellen, dass man ihr schon im Kindergarten mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte als den übrigen Kindern –, sprach sie während jener Abendessen von sich aus natürlich so wenig wie möglich. Doch schließlich war sie unter anderem dazu angestellt, meine Tischmanieren zu überwachen, und sobald sie mir auch nur die kleinste Ermahnung zuraunte, stockte in der Regel jede Unterhaltung. Man wollte sich den Ton ihrer Stimme nicht entgehen lassen, die elegante Linie ihres Nackens, wenn sie sich zu mir herüberbeugte, die Bewegungen ihrer feingliedrigen Hände, wenn sie mir beibrachte, wie man mit einer Hummerzange hantiert. Falls ihr dabei die Serviette zu Boden glitt, eilte man herbei, damit sie sich nicht bücken musste. Wenn sie um eines der Salzfässchen bat, schnellten von überall Arme herbei. Das Lächeln, mit dem sie die Entgegennahme der Reliquie quittierte, war offenbar interessanter als die politische Kontroverse, in der man sich soeben noch befand. Und vor allem männliche Gäste neigten in ihrer Gegenwart zu endlosem Monologisieren, wohl, weil sie hofften, sie so am schnellsten beeindrucken zu können. Wenn einer einen französischen Satz beherrschte, wiederholte er ihn wieder und wieder: »N’est-ce pas, Mademoiselle?« Und wenn sie sich dann nach dem Ende der Mahlzeit zurücklehnte, um eine ihrer Gauloises bleues zu rauchen, wollte jeder derjenige sein, der ihr Feuer gab.

Als jemand meiner Mutter während eines besonders großen Dinners einen Zeitungsausschnitt reichte und sie Mademoiselle bat, ihr die in der Bibliothek vergessene Lesebrille zu holen, und als dann gleich drei Herren aufsprangen, um der schönen Angestellten diese Mühe abzunehmen, war dies der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass ihrer Liebe zur Gerechtigkeit zum Überlaufen brachte. Eine Ausrede war schnell gefunden: Beim Mittagessen war das Kind ohnehin noch in der Schule, und für den Abend fand meine Mutter die geniale Lösung, meine Zubettgehzeit vorzuverlegen: Das Kind sieht müde aus, das Kind braucht mehr Schlaf. Mademoiselle und ich aßen von nun an allein, eine Stunde vor den anderen, in dem kleinen Frühstücksraum neben der Küche. Nur am Wochenende, wenn am nächsten Tag keine Schule war, waren wir an der offiziellen Tafel zugelassen. Doch da gingen meine Eltern ohnehin meist aus.

Da das mit dem früheren Schlafengehen erwartungsgemäß bald in Vergessenheit geriet, war mir die neue Regelung mehr als willkommen. Endlich musste ich die langweiligen Dinnergespräche nicht mehr über mich ergehen lassen und würde nicht mehr mit einem »Und was meint unsere kleine Carlota zu dieser Gesetzesvorlage?« aus meinen Gedanken aufgeschreckt, die sich in der Regel mit irgendeiner epochemachenden Erfindung befassten. Zudem war ich ungeheuer stolz, die umworbene Mademoiselle auf einmal ganz für mich allein zu haben. Solange sie nicht darauf bestand, mit mir Französisch zu parlieren, waren unsere Gespräche ziemlich amüsant. Und anders als mit den übrigen Erwachsenen konnte man mit ihr sogar über Erfindungen reden.

Leider stellte sich bald heraus, dass man sich mit ihr über die anderen beiden Themen, die mich zu jener Zeit so brennend interessierten, weit weniger unterhalten konnte. Das waren Sex und Religion – und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich auch bis heute keine Gesprächsthemen gefunden habe, die mich in gleichem Maß faszinieren. Sex handelt von der Kunst, das von der Natur programmierte Menschenmachen auf eine Weise zu genießen, dass dabei kein neuer Mensch entsteht. Religion von der Kunst, mit der Illusion von irgendeiner Fortsetzung des Lebens den Gedanken an das von der Natur programmierte Sterben zu umgehen. Und damit steht Sex letzten Endes für das Leben und Religion für den Tod. Kann mir jemand etwas benennen, das – selbst als Konversationsgegenstand – interessanter wäre?

Doch Mademoiselle war Katholikin, und das hatte wohl zu bedeuten, dass ihr der Genuss ohne das Menschenmachen sowieso nicht gestattet war, während man ihr das von der Fortsetzung im Paradies sogar schriftlich zugesichert hatte. Warum sollte sie sich also wegen meiner Lieblingssujets echauffieren? Mein Pech.

Über unsere Verbannung sprachen wir natürlich ebenso wenig. Doch ohne dass man mir etwas erklärte, war hier der Grund sogar für eine Zwölfjährige ersichtlich: Mademoiselle würde niemals eine Gleiche unter Gleichen sein – ihre Schönheit hob sie nicht nur über die Armen hinaus, sondern auch über die Reichen. Nicht meine Eltern ließen in diesem Fall soziale Gerechtigkeit vermissen, sondern der Schöpfer höchstpersönlich, denn der »Klassenfeind« war hier eindeutig die spektakuläre Lohnempfängerin, die ihm da gelungen war. Sein Geld kann man verschenken, doch wie soll man seine Schönheit mit den Unterprivilegierten teilen? Hätte Mademoiselle sich vielleicht verstümmeln sollen, um den anderen Damen an der elterlichen Tafel ein wenig ähnlicher zu sein?

Obwohl ich damals in dem Alter war, in dem man beginnt, die Erwachsenen seiner Umgebung erbarmungslos auf Charakterschwächen zu belauern, empfand ich das Vorgehen meiner Mutter also keineswegs als Racheakt gegen eine Untergebene, die attraktiver war als die Dame des Hauses. Jedenfalls damals, in den Monaten vor der Katastrophe, schien meine Mutter Mademoiselle ebenso zu bewundern wie ich selbst. Nicht selten brachte sie ihr von ihren Shopping-Touren irgendein Kleidungsstück mit nach Hause, von dem sie annahm, dass es ihr gut stehen würde. Was dann natürlich auch der Fall war, denn Mademoiselle stand einfach alles.

Was ich damals nur erahnen konnte, weiß ich heute aus eigener Erfahrung: Es gibt einen Grad weiblicher Perfektion, der bei uns übrigen Frauen jede Eifersucht verstummen lässt. Man bekommt eher Lust, vor jenem Prachtexemplar des eigenen Geschlechts ein Banner herzutragen: Schaut her, ihr Männer, so schön können wir sein! Übrigens war auch meine Mutter eine attraktive Frau. Doch so schön wie Mademoiselle war eben keine.

Die »Degradierung« kränkte sie in keiner Weise. Wahrscheinlich war es für sie sogar eine Erleichterung, ihre Bewunderer auf so bequeme Weise loszuwerden. Es genügten schon die Grüppchen, die sich bei unseren Einkäufen auf der M-Street um uns bildeten. Wenn wir in Georgetown spazieren gingen – als Europäerin konnte sie darauf offenbar schwer verzichten –, schien es, als würden sich alle männlichen Einwohner des Viertels ständig verirren, so oft wurden wir – meist aus einem Auto heraus – nach dem Weg gefragt. Zuweilen machten wir uns das Vergnügen, den Bewunderer in die entgegengesetzte Richtung zu schicken. Obwohl er den richtigen Weg genau kannte, war er dann gezwungen, nach vielen Dankeschöns und einem letzten Blick auf mein spektakuläres Kinderfräulein in die falsche Richtung abzubiegen.

»Pauvre idiot«, sagte Mademoiselle dann lachend. Doch es war ein Lachen ohne Schadenfreude, da schöne Menschen ja nicht nur schöner, sondern in der Regel auch noch liebenswerter sind als die anderen: Die Gleichgültigkeit, die wir gegenüber den Unscheinbaren walten lassen, schlägt in deren Psyche tiefe Wunden und lässt sie zwecks Erringung unserer Aufmerksamkeit eher zu Tricks oder Lügen Zuflucht nehmen als jene, die wir ohnehin beachten. So können unsere Schönen sich auch noch den Luxus eines geradlinigen, angenehmen Charakters leisten. Abgesehen von ihrem Umgang mit der esoterischen Friseuse, von der ich noch erzählen werde, habe ich Mademoiselle nie bei einer wirklichen Gemeinheit ertappt.

Obwohl sie nun in unserem Haus weitgehend vor Verfolgern sicher war, waren ihr aus den Wochen gemeinsamer Tafelfreuden noch immer ein paar ganz Hartnäckige auf den Fersen. Ich erinnere mich vor allem eines rothaarigen Anwalts namens Nigel, ehemals Wahlhelfer Kennedys und zu der Zeit als Berater im Stab von dessen Bruder, des Justizministers, beschäftigt – nach Meinung meines Vaters einer der kommenden Männer Washingtons. Unermüdlich in seinen Bemühungen war auch ein frisch geschiedener Botschafter, ich weiß nicht mehr welchen skandinavischen Landes – als guter Freund meines Vaters von diesem im Wettlauf um die Gunst seiner Angestellten besonders favorisiert.

»Und Ihnen gefällt er gar nicht?«, hörte ich ihn Mademoiselle nach dessen Weggehen einmal fragen.

»Mais oui, il est sympa.« Doch mehr als Höflichkeit war aus ihrer Antwort nicht abzulesen.

Dann hatte Mademoiselle offensichtlich auf Anhieb das Herz des jungen, fabelhaft aussehenden Chirurgenstars der Universitätsklinik von Georgetown erobert, den wir, da er in der Nähe wohnte, bei einem Schwächeanfall des zu Besuch weilenden argentinischen Wirtschaftsministers einmal zu Hilfe riefen. Mademoiselle hatte nichts weiter getan, als auf sein Klingeln die Haustür zu öffnen und ihn zu dem Patienten zu führen. Schon am folgenden Tag kam er wieder, in einem nagelneuen BMW, und lud sie zu einer Spazierfahrt ein.

Doch nach dieser Ausfahrt nahm sie dann nicht einmal mehr seine Anrufe entgegen, und seine Blumensträuße gab sie kommentarlos an die Köchin weiter. Der Arme versuchte es über meinen Vater, mit dem er sich so oft wie möglich zum Golf verabredete. Doch wenn er schließlich auf dem Rückweg auf einen Drink zu uns hereinkam, verließ Mademoiselle das Haus durch die Hintertür. Aus der Souterrainwohnung, die sie allein bewohnte – die übrigen Angestellten gingen abends nach Hause –, hörte man bald darauf ihre geliebten französischen Sänger: Brel, Brassens, Aznavour. Ich glaube, dass sie während jener ersten Wochen in Washington ebenso unter Heimweh litt wie ich unter meiner Sehnsucht nach der fernen Freundin.

»Sie sollte nicht so wählerisch sein«, sagte mein Vater einmal zu meiner Mutter. »Schönheit ist vergänglich, sogar sie könnte das wissen.«

»Aber vielleicht sucht sie gar keinen Mann?«

»Ach was, eine wie die spielt doch nicht zufällig in Washington das Kindermädchen. Hier ist die Schaltstelle des Universums, hier trifft man die mächtigsten Männer der Welt. Für mich ist diese Dame ganz schön gerissen.« Der gekränkte Unterton war nicht zu überhören. Dass Mademoiselle ihn als Mann so offen ignorierte, dürfte für einen wie meinen Vater nicht einfach gewesen sein.

»Dann wartet sie vielleicht auf einen Prinzen«, sagte meine diesbezüglich an Kummer gewöhnte Mutter. Sie hatte sich die neueste Vogue vorgenommen und suchte wieder einmal nach ihrer Lesebrille.

»Das wohl kaum, aber jede Wette: Unter einem Kennedy tut die’s nicht.«

Nun, Mademoiselle wartete damals weder auf einen Prinzen noch auf einen Kennedy. Sie wartete auf einen wie Nick Kowalski.

Etwa zwei Wochen bevor dieser in ihr, oder besser gesagt in unser beider Leben trat, fragte ich sie bei einem unserer einsamen Abendessen, als Franca, die italienische Köchin, außer Hörweite war: »Sind Sie nach Amerika gekommen, um einen Mann zu suchen?«

Sie sah mich an, die kieselsteingrauen Augen noch überraschter als gewöhnlich: »Wer sagt das?«

»Mein Vater.«

»Le vieux idiot!« Ihre Stimme klang tatsächlich verärgert. Wahrscheinlich hatte er ihr in seinem unverbildeten Selbstbewusstsein – welcher Mann konnte es mit einem Argentinier aufnehmen? – ein wenig zu hartnäckig nachgestellt.

»Aber stimmt es?«

Sie dachte nach und besann sich dabei leider auch ihrer Verpflichtung, mit mir Französisch zu sprechen: »Qu’est-ce que tu veux entendre, Charlotte? La vérité ou un petit mensonge?«

»Die Wahrheit.«

»Eh bien: oui.«

»Ja?«

»Jawohl, ich bin gekommen, um einen Mann zu suchen. Einen Mann zum Heiraten, voilà.«

»Heiraten!« Ich machte eine Geste, als ob ich mich übergeben müsse. »Ich werde niemals heiraten. Und Stanislav auch nicht.«

»Et qui est Stanislav?«

Als sie meinen wohl sehr enttäuschten Blick bemerkte, schlug sie sich an die Stirn: »Stanislav, mais oui! Aber das sagt ihr jetzt. Ich werde nächsten Monat fünfundzwanzig, und glaub mir, es ist nicht gut, wenn eine Frau allein ist.«

»Ich werde Erfinderin. Da ist man gern allein, weil man Zeit zum Nachdenken braucht.«

»Vielleicht. Aber ich werde nichts. Ich bin nichts und will auch nichts werden. Ich möchte einen Mann und viele Kinder. Voilà.«

»Und warum nehmen Sie sich dann keinen? Franca sagt, Sie könnten jeden haben. Diesen affigen Anwalt zum Beispiel. Der wird vielleicht mal Präsident, sagt Franca.«

»C’est bien possible.«

»Den Leuteaufschlitzer mit seinem blöden BMW. Der würde jeder gefallen.«

»Sagt Franca.«

»Das sagt meine Mutter.«

Sie lachte: »Un connaisseur en vins.«

»Was heißt das?«

»Dass er ein Weinkenner ist.«

»Was ist daran falsch, wenn ein Mann sich mit Weinen auskennt?«

»Es ist provinziell. Iss jetzt!«

»Und der Botschafter?«, fragte ich.

»Ein Schwachkopf.«

»Woher wissen Sie das?«

»Weil ein Mensch mit Verstand nicht Botschafter wird. Und du sollst jetzt essen!«

»Wie müsste einer denn sein, damit er Ihnen gefällt?«

Die Antwort kam sofort: »Wie ein Mann.«

»Und der Leuteaufschlitzer ist keiner?«

»Kein richtiger.«

»Wie ist ein richtiger Mann?«

»Keine Ahnung. Aber sobald ich einen treffe, werde ich’s wissen. Und dann sag’ ich’s dir, d’accord?«

Als wir mit dem Essen fertig waren, lehnte sie sich zurück und zündete sich wie üblich eine der Gauloises an, die ihr ihre Schwester Danielle aus Frankreich schickte. Jeden Monat kam ein Päckchen mit zwei Stangen Gauloises bleues und zehn Schachteln französischer Zündhölzer. Nie sah ich sie ein Feuerzeug benutzen.

Als es auf Weihnachten zuging, wurde es mit Mademoiselles Heimweh sichtlich schlimmer. Dabei hatte es in jenem Jahr in Washington sogar schon eine Menge Schnee gegeben. Das dick verschneite Georgetown sah aus wie ein Städtchen aus einem amerikanischen Musical, und unser japanischer Gärtner, Mr. Fudimoto, kam schon im Morgengrauen im Autobus vom anderen Ende der Stadt, um vor unseren lackierten Garagentoren den Schnee wegzuräumen. Auch unser Haus war irgendwie märchenhaft. Man hatte es vor unserem Einzug mit einem himmelblauen Anstrich versehen, Haustür, Fensterläden und die beiden Garagentore aber pechschwarz lackiert. Die Haustür hatte goldene Griffe, und neben der Treppe, die zu ihr hinaufführte, stand – keine Seltenheit in diesem Viertel – eine altmodische Gaslaterne, die Mr. Fudimoto abends anzuzünden hatte. Und all das sah bei Schnee natürlich doppelt anheimelnd aus.

Doch mit Schnee war Mademoiselle offenbar nicht geholfen, schon weil es, wie sie mich informierte, in Biarritz zur Weihnachtszeit sowieso nicht schneit. Wenn ich von der Schule kam, wanderten wir zu dem Briefkasten an der Wisconsin Avenue und warfen die Berge von Weihnachtskarten ein, die sie am Vormittag geschrieben hatte.

»So viele Freunde haben Sie?«, fragte ich beeindruckt.

»Freundinnen«, belehrte sie mich. »Mit einem Mann kann eine Frau nicht befreundet sein. Nicht mit einem derselben Generation. Entweder er gefällt ihr, dann gefällt er ihr ganz – also auch als Mann –, und dann wird es Liebe. Oder er gefällt ihr nicht, und dann kann es auch keine Freundschaft geben. Soll man sich vielleicht mit einem Mann anfreunden, der einem gar nicht richtig gefällt?«

»Und ein Schwuler?«

»Wo hast du denn dieses Wort wieder her?«

Natürlich hatte ich es von meiner Mutter. Sie erklärte mir immer alles, was ich wissen wollte. Ich musste nie aufgeklärt werden, weil man mir nie etwas verheimlichte: »Kann man sich mit einem Schwulen befreunden?«

Mademoiselle dachte nach: »Das ist dann wohl etwas anderes.«

Am meisten vermisste sie jedoch ihre Familie. Sie war die Älteste von sieben Geschwistern und hatte in Biarritz fünf Schwestern und ein erst zweijähriges Brüderchen zurückgelassen. Nach ihrer Erzählung schien ihr Zuhause ziemlich glücklich zu sein. Ihre Mutter war Striptease-Tänzerin im Etablissement ihres Vaters gewesen, jedoch nur für eine Nacht.

»Nur für eine Nacht?«

»Wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, zeigt er sie vor anderen Männern nicht nackt herum, oder?«

»Auch nicht in Frankreich?«

»Surtout pas en France. In Paris vielleicht, aber in Biarritz niemals.«

Es schien tatsächlich eine zufriedene Familie zu sein. Zumindest auf dem Foto, das sie mir zeigte, lachten sie alle. Der kleine Bruder hielt seine Strümpfchen in der Hand und streckte seine nackten Beinchen in die Höhe. Die Ähnlichkeit zwischen Mademoiselle und ihrer Mutter war nicht zu übersehen.

Vier Tage vor Weihnachten wurde unser Baum geliefert. Er war nicht so riesig wie der in der Villa des Botschafters, aber immerhin noch so groß, dass Mr. Fudimoto ihn absägen musste, bevor er ihn in die Bibliothek stellen konnte. Und sogar dabei musste ihm dann noch Leonard helfen, der Fahrer meines Vaters. Unser Christbaumschmuck war mit vielem anderen Umzugsgut nicht rechtzeitig aus Lima angekommen, und da ich nicht aufhörte, darum zu betteln, wurde die Verantwortung für das Ausschmücken der herrlichen Tanne schließlich mir übertragen. Unter der Aufsicht Mademoiselles selbstverständlich.