8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wißner-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

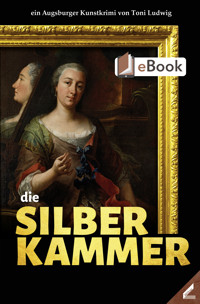

Peter Schramms erster Fall Was haben eine verschollene Kammer voller Silber, ein toter Heidelberger Kunsthändler, das Porträt einer Augsburger Patrizierin und ein saarländischer Kunstermittler miteinander zu tun? Zunächst einmal nichts. Doch dann erhält der „kunsthistorische Problemlöser“ Dr. Peter Schramm einen rätselhaften Anruf, der ihn aus Saarbrücken nach Augsburg lockt. Ein nicht ganz lupenreiner Kunsthändler namens Metzinger will die seitenverkehrte Version eines Barock-Gemäldes aus dem Schaezlerpalais gefunden haben. Er ist überzeugt, dass sich in den beiden Bildnissen der Magdalena Koepff Hinweise auf eine geheime Silberkammer der Augsburger Händlerfamilie verbergen. Peter bleibt aller Faszination zum Trotz skeptisch. Aber als Metzinger bei einem verdächtigen Autounfall ums Leben kommt, stürzt er sich kopfüber in das Abenteuer seines Lebens. Zusammen mit seinem besten Freund Moritz muss Peter tief in der Vergangenheit graben, um die Rätsel der Gegenwart zu lösen ... Ein Krimi wie eine Schatzsuche!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

Bereits in dieser Reihe erschienen

Impressum

O Spiegel!

Kaltes Wasser, durch Trübsinn in deinem Rahmen gefroren,

Wie oft und während der Stunden, tief bekümmert

Von Träumen und meine Erinnerung suchend, die

Wie Blätter sind in der Tiefe unter Deinem Eis,

Erschien ich mir in Dir wie ein entfernter Schatten.

Herodiade, Stefan Mallarmé (1842–1898)

KAPITEL 1

Wenn man Peter Schramm fragt, was er beruflich macht, kommt er ins Nachdenken. Er lehnt sich dann meistens zurück, kneift die Augen ein wenig zusammen, lächelt einnehmend und sagt ruhig und betont: »Ich werde gerufen, wenn es Probleme mit Kunst gibt.«

Nach einer bedeutungsvollen Pause, wenn das Gegenüber endlich einen fragenden bis verständnislosen Blick aufsetzt, führt er weiter aus: »Ich helfe den Besitzern von Kunstwerken, ihre Probleme zu lösen.«

So unkonkret diese Aussage auch klingen mag, so präzise erfasst sie Peters Tun, was jedoch nicht zu einer echten Klärung seines Berufsbildes beiträgt. Er ist weder Eisenbahnschaffner, die heute Zugbegleiter heißen, noch Malermeister, Eisdielenbesitzer oder Investmentbanker, alles Berufe, unter denen man sich etwas vorstellen kann, außer vielleicht bei letzterem. Nein, Peter ist kunsthistorischer Problemelöser, er ist jemand, der anderen wieder ein gutes Gefühl vermittelt, wenn dieses durch ungünstige Umstände oder Ereignisse verschüttet wurde.

Letztens hatte Peter ein lange verschollenes Gemälde von Gustave Courbet in Saarbrücken-Burbach wiederentdeckt. Das Bild war aus einer unbekannten französischen Privatsammlung eines zurückgezogen lebenden Pfarrers gestohlen worden. Der Dieb war sehr umsichtig vorgegangen, hatte das Werk aus dem nicht alarmgesicherten Haus in Forbach unbeschädigt entwendet und bei seiner dementen Tante, die in Burbach lebte, im Schlafzimmerschrank versteckt. Er wickelte es in ein Leintuch und stellte es ganz hinten an die Rückwand des weiß lackierten Schlafzimmerschrankes aus den 60er-Jahren, noch hinter die dort schon lange nicht mehr bewegte Reisetasche. Als Tante Hilde den Schrank dann nach einer Packung Nudeln durchsuchte, hielt sie das Werk für ein Küchentablett, trug es in die Küche und wollte gerade die Salami darauf zerteilen, als Peter an ihrer Tür läutete. Moritz, einer seiner ältesten Freunde, hatte ihn durch einen klugen Hinweis auf Tante Hilde aufmerksam gemacht. Auf Moritz war in solchen Fällen immer Verlass. Jedenfalls öffnete Tante Hilde Gott sei Dank die Tür, da sie dachte, Peter sei der rollende Mittagstisch. Sie wollte diesen umgehend abbestellen, da sie ja eine Salami gefunden hatte, die heute als Mittagsmahl ausreichend sei. Glücklicherweise konnte Peter Tante Hilde davon überzeugen, dass das Tablett Eigentum der Firma des rollenden Mittagstisches wäre und er es mitnehmen müsste. Das Werk wurde dem Pfarrer zurückgegeben, er war wieder glücklich und ließ sich eine neue Alarmanlage einbauen. Peter erhielt – wie so oft in solchen Fällen – nur einen Bruchteil der gewaltigen Versicherungssumme von rund 800.000 Euro, nämlich 5.000 Euro. Wenigstens ermöglichte ihm das Honorar, erst einmal einige Zeit über die Runden zu kommen und in die Bretagne in Urlaub zu fahren.

Urlaub hatte er dringend nötig, da es in der letzten Zeit nicht besonders gut mit seinen Aufträgen gelaufen war. Entweder hatten die Auftraggeber selbst kein Geld oder sie hatten seltsame Vorstellungen von seinen Leistungen und versuchten, ihn herunterzuhandeln. Bei einem Handwerker diskutierte normalerweise auch niemand über dessen Stundensatz. Aber angemessene Honorare zu erhalten, das hatte sich Peter schon längst abgeschminkt und verlangte sicherheitshalber nur noch niedrige Pauschalen. Peter war niemand, der irgendeinen Job nur annahm, um damit Geld zu verdienen. Er war jemand, der sich mit Kunst beschäftigen musste, und jemand, der seit seiner Kindheit stets eine große Faszination bei allem, was mit Kunst zu tun hatte, verspürte. Vor allem dann, wenn damit Rätsel verbunden waren.

Der Urlaub war jedenfalls großartig gewesen. Peter liebte die Bretagne, die wilde Küste, den außerordentlich guten Fisch und die fantastischen Meeresfrüchte. Das führte jedoch dazu, dass er seinen Aufenthalt über Gebühr ausdehnte und sich so ein Großteil seines Honorars wieder verflüchtigt hatte.

Peter Schramm setzte sich an einen Tisch im Freien vor eine kleine Bar direkt in der Maximilianstraße im Herzen von Augsburg. Es war Mitte August 2017, Ferragosto, viele italienische Touristen schlenderten durch das sommerliche Augsburg und fotografierten sich inmitten der boulevardartig verbreiterten Maximilianstraße, meist vor dem hochaufragenden Zwiebelturm von St. Ulrich und Afra, der über Jahrhunderte hinweg, bis zur Errichtung des Hotelturms im Jahre 1972, der höchste Turm der Stadt Augsburg gewesen war. Die meisten von ihnen wussten noch nicht mal, wie diese Kirche überhaupt hieß. Die Straße war hier ungewöhnlich breit. Peter musste daran denken, dass dieser platzähnliche Charakter daraus resultierte, dass man hier schon im 19. Jahrhundert das sogenannte Weinsiegelhaus abgerissen hatte. Er war mit alldem ziemlich vertraut, da er schon einmal bei einer Exkursion während seines Studiums über den Herkulesbrunnen, einen der drei weltberühmten Augsburger Prachtbrunnen, und dessen bauliches Umfeld hatte referieren müssen. Das Weinsiegelhaus war ein stattliches Gebäude gewesen, das man auf alten Darstellungen noch gut erkennen konnte. Das städtische Bauwerk diente ehemals dazu, die Steuern auf den Wein zu erheben und vor allem auch den Wein zu lagern, der frisch in die Stadt kam. Heute trinkt man ihn lieber in den zahlreichen umliegenden Bars, dachte Peter, wie hoch sind eigentlich die Steuern auf eine Flasche guten Rotweins, etwa einer Flasche Lynch Bages aus dem Pauillac? Waren es der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent, wie er auf Lebensmittel erhoben wurde, oder die üblichen 19 Prozent Mehrwertsteuer? Wein war ja schließlich ein Lebensmittel. Voller Sorge fiel Peter sein eigener Weinkeller ein, wo sich aufgrund seiner schlechten Auftragslage eine bedauernswerte Ebbe an guten Bordeauxs abzeichnete. Seine Vorräte waren beängstigend geschrumpft und die Organisation von Nachschub war aufgrund seiner Finanzlage kaum zu bewerkstelligen – vor allem seit die Preise für die edlen Tropfen gestiegen waren.

Etwas wehmütig dachte Peter an den schon ein paar Jahre zurückliegenden Auftrag eines Weinliebhabers, der ihn voller Freude über eine wiedergefundene Riemenschneiderfigur mit mehreren Kisten köstlicher Bordeauxs versorgt hatte. Doch noch bevor er weiter über seine aktuelle Misere nachdenken konnte, wurde Peter von der hübschen blonden Bedienung aus seinen Gedanken gerissen. Er bestellte einen doppelten Espresso und schaute auf seine Uhr. Es war 13.30 Uhr. Er hatte noch eine halbe Stunde Zeit bis zu seiner Verabredung mit dem mysteriösen Herrn, der noch nicht mal seinen Namen hatte nennen wollen.

Von seinem runden Gastrometalltisch aus blickte er etwas gedankenverloren auf die Herkulesfigur, die den gleichnamigen Monumentalbrunnen bekrönte. Heute schien die Sonne kräftig auf die Rückseite des Herkules und ließ seinen gewaltigen Keulenhieb, mit dem er die Hydra erfolgreich bekämpfte, in einem eher sanften Licht erscheinen. Auch die vergoldeten Bronzereliefs des Gründungsmythos der Stadt Augsburg, die im Pfeilerschaft des Brunnens eingelassen waren, lagen in einem schummrigen Licht und bildeten einen verblichenen historischen Hintergrund, der mit seinen verschlüsselten Botschaften weit in die Vergangenheit zurückblicken ließ.

Die junge Bedienung im schwarzen, eng anliegenden Top mit hauseigener schwarzer Schürze lächelte Peter an und stellte den Espresso Doppio auf den Tisch, dazu ein Glas Wasser, ganz wie in Italien. Peters Augenmerk wurde auf ihren Unterarm gelenkt, wo er mit einigem Entsetzen ein Tattoo aus dunklen Horizontalstreifen erblickte. Es sah so aus, als hätte jemand mit einem schwarzen Edding versucht, eine misslungene Vorzeichnung zu überdecken. Auf ihrem Oberarm befand sich ein kitschiger Indianer, der einem Poster aus einem Kinderzimmer entsprungen zu sein schien. Peter fragte sich, für was für ein Motiv er sich wohl entschieden hätte. Er hatte kein einziges Tattoo. Tattoos, so wusste er, waren auch eine Kunstform, vor allem in Japan, wo der Körper als Leinwand herhalten musste und dem Betrachter ganze Erzählungen angeboten wurden. Für welchen Betrachter eigentlich? Als Kunsthistoriker hätte er sicher ein prägnantes Symbol oder ein Bild mit ikonografischer Bedeutung gewählt. Im Studium war er besonders auf die gotische Baukunst fixiert gewesen, vielleicht hätte er sich eine Kreuzblume ausgesucht oder das Labyrinth von Chartres? Nun denn, er war froh, nichts dergleichen unternommen zu haben, sonst hätte er heute wohl auch schwarze Streifen oder ein großes schwarzes Quadrat auf der Haut …

Die Bedienung zog sich dezent in das Innere der Bar hinter den Tresen zurück, der üppig mit alkoholischen Getränken jeglicher Art gefüllt war, und hantierte an der Kaffeemaschine. Peter dachte über das Telefonat nach, wegen dem er jetzt hier war. Der Anruf war vor zwei Tagen gekommen, ziemlich ungelegen, da Peter gerade damit beschäftigt gewesen war, eines seiner saarländischen Lieblingsgerichte zuzubereiten: Gefillde mit Specksoße und Sauerkraut. Peters zweite Leidenschaft neben der Kunst war gutes Essen. Er hatte sich ein Bier geöffnet, ein »Stubbi«, wie man die kleinen, gedungenen 0,33er-Bierflaschen im Saarland nennt, und bereits die Kartoffeln von Hand gerieben, ebenso welche abgekocht, dann alles gut durchgeknetet. Lauch und Zwiebeln hatte er in der Pfanne mit Butter angeschwitzt, das Hackfleisch mit einem aufgeweichten Brötchen und etwas Leberwurst vermengt und Salz und Pfeffer dazugegeben. Das Sauerkraut aus seiner Stamm-Metzgerei hatte er in einem kleinen Topf auf leichter Flamme köcheln lassen. Den großen Emailletopf hatte er schon mit Wasser gefüllt, auf den Herd gestellt und die Gasflamme der mittleren Platte entzündet. Dann kam der Anruf.

»Hallo, spreche ich mit Herrn Schramm?« Im Hintergrund war ein leises Rauschen zu hören, wie es die vorbeifahrenden Autos an einer Autobahnraststätte hervorrufen.

»Ja, bitte?«

»Ich muss dringend mit Ihnen reden, es geht um eine wichtige Entdeckung.«

Peter wartete erst einmal ab, denn er wusste, dass sich ein zu frühes Nachfragen nachteilig auf das sich entwickelnde Gespräch auswirken konnte. Schließlich konnte es sich um einen potenziellen Auftraggeber handeln und er wollte dem Anrufer die Gelegenheit bieten, sein Anliegen ungestört vorzutragen. Jedenfalls schien dieser recht aufgeregt zu sein.

»Eine ältere Dame, die vor einer Woche verstorben ist, hat einen mondänen großbürgerlichen Haushalt hinterlassen, der wie so oft in den 1950er- und 60er-Jahren im Kunsthandel zusammengekauft wurde. Viele sperrige Barockmöbel, Gemälde, Skulpturen und Porzellan, das meiste jedoch nur von mäßiger Qualität, unter den Gemälden das Übliche, anonyme Altmeister aus den Niederlanden, Landschaften der Münchner Schule, der obligatorische weintrinkende Mönch von Grützner, ein Defregger und viele Kopien nach Altmeistern.«

»Aber«, und hier machte der Anrufer eine bedeutungsvolle Pause, »auch ein Porträt von Holzer.«

Dieser bedeutungsschwere Satz hätte bei vielen Kunsthistorikern nur ein Achselzucken oder ein neutrales »na und« zur Folge gehabt, aber bei Peter hatte es eine ganz andere Wirkung. Ihm schoss das Adrenalin durch die Adern. Er schätzte diesen hochbegabten Barockmaler, der mit vollem Namen Johann Evangelist Holzer hieß, über alles. Holzer war im Alter von nur 31 Jahren verstorben und hinterließ lediglich ganz wenige Porträtgemälde. Für Peter hatte der Name Holzer einen Klang wie Leonardo, Rembrandt oder Rubens. Neugierig drückte er sein iPhone stärker ans Ohr, um keine Nuance des Gesagten zu verpassen. Er hoffte, dass der Anrufer fortfahren und ausführlicher berichten würde.

»Stellen Sie sich vor, ein großartiges Frauenporträt hängt so einfach mir nichts, dir nichts in einem Salon dieser Gründerzeitvilla. Und es wird noch besser: Auf der Rückseite fand ich im Keilrahmen eingeklemmt einen historischen Brief, der einige Hintergründe zu dem Porträt offenbart.« Der Anrufer wartete die Wirkung seiner Worte ab.

»Ist das Bild signiert?«, fragte Peter betont sachlich, damit sein Gegenüber kein allzu großes Interesse zu erkennen vermochte. Er klemmte sich das schnurlose Telefon zwischen Ohr und Schulter, rührte das Sauerkraut mit einem Holzlöffel um und goss zur Verfeinerung des Geschmacks etwas Elsässer Riesling an, rührte abermals um und setzte den Deckel auf.

»Aber ja, mit Holzer fecit.«

Peter wusste, dass eine Signatur nicht unbedingt bedeutete, dass es der Signierende auch selbst gemalt haben muss, denn Holzer fecit konnte auch heißen, dass Holzer es zwar gemacht hatte – im Sinne von, er hatte die Komposition entworfen –, dass aber auch ein anderer begabter Maler das Bild ausgeführt haben könnte. Aber das war vor allem die Gefahr bei Rückseitenaufschriften.

»An welcher Stelle des Bildes befindet sich denn die Signatur?«

»Vorne unten rechts.«

Damit war die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen echten Holzer handelte, prozentual schon etwas besser geworden. Peters freudige Aufregung wuchs. Er versuchte sich aber zu zügeln. Er hatte im Laufe seiner praktischen Tätigkeit schon viele große Namen von berühmten Malern gehört, die mit irgendwelchen zweitklassigen, manchmal sogar schäbigen Bildwerken verbunden worden waren. Insofern hatte er eine gewisse Grundskepsis ausgebildet, die solange anhielt, bis er sich selbst ein Bild von dem betreffenden Werk machen konnte. Denn er vertraute am meisten auf sein eigenes Gespür, das ihn bisher selten im Stich gelassen hatte.

»Konnten Sie den Brief entziffern?«, fragte er weiter. Diese Frage war durchaus berechtigt, und er wusste ja schließlich immer noch nicht, mit wem er es zu tun hatte.

»Aber natürlich, was denken Sie denn? Ich gehöre doch nicht zu der Computergeneration, die nur noch das Getippte lesen kann! Jedenfalls ist es ein eigenhändiger Brief Holzers, der der Nachwelt einige Rätsel aufgibt und«, der Anrufer stockte wieder bedeutungsvoll, »das Bild ist die seitenverkehrte Fassung eines in Augsburg existierenden Gemäldes der Frau Koepff!«

Sofort wurde Peters anfängliche Euphorie wieder etwas gedämpft. Er überlegte kurz. Natürlich gab es von Holzer viele Wiederholungen seiner Bildmotive. Dies hing vor allem damit zusammen, dass der jung verstorbene Maler schon früh als Malergenie verehrt wurde und dass seine Verehrer dessen Bilderfindungen immer wieder kopiert hatten. Dieser Umstand förderte einerseits Holzers Berühmtheit, aber andererseits bereitete er den Kunsthistorikern von heute viel Kopfzerbrechen, da von ein und demselben Bildmotiv oft mehrere Fassungen kursieren konnten. Und letztlich hatte dies Auswirkungen auf den Marktpreis. Eine Kopie konnte man schon für 1.000 Euro bekommen, ein eigenhändiges Bild allerdings konnte durchaus sechsstellig gehandelt werden. Stutzig machte Peter aber vor allem die Tatsache, dass das Bild seitenverkehrt sein sollte. Doch er sprach seinen Zweifel nicht laut aus und ließ seinen Anrufer einfach weiterreden.

»Können wir uns übermorgen in Augsburg treffen? Ich möchte mir gerne das andere Original im Schaezlerpalais anschauen und brauche dringend einen vertrauenswürdigen Fachmann.« Das Rauschen der Autobahn im Hintergrund wurde etwas lauter, Peter meinte, er hätte einen Lkw vorbeidonnern hören.

Aktuell war Peters Auftragslage nicht gerade als traumhaft zu bezeichnen. Er hatte immerhin eine Provenienzrecherche für einen Nachlassverwalter in Hamburg durchzuführen, was ihm aber noch etliche trockene Archivtage einbringen würde, auf die er momentan wenig Lust verspürte. Zudem war das akribische Suchen nach Vorbesitzern von Kunstwerken sehr mühsam, langwierig und schlecht bezahlt. In diesem Falle würde er sogar nur bei Erfolg angemessen honoriert werden. Insofern kam ihm der Holzer gerade recht. Außerdem wäre es schön, wenn er sich einmal wieder mit seinem geliebten »Malergenie« des 18. Jahrhunderts beschäftigen könnte, auch wenn es sich herausstellen sollte, dass es nur eine Kopie war. Vor Jahren hatte er die umfangreiche Werkschau Holzers in Innsbruck im Ferdinandeum gesehen. Es war eine fulminante Gesamtschau, bei der fast alle erhaltenen Werke des in Burgeis in Tirol nahe Innsbruck geborenen Malers zusammengetragen und ausgestellt worden waren. Peter hatte sich damals mehrere Stunden in der Ausstellung aufgehalten und sämtliche Bildmotive förmlich aufgesogen, sich viele Notizen gemacht. Aber gerade das Porträt der Frau Koepff hatte es ihm besonders angetan. Der Maler hatte eine ganz besondere Lebendigkeit in die Figur gelegt, die einzigartig war. Irgendwie schien Frau Koepff aus dem Bild der Vergangenheit heraus in unsere Gegenwart zu kommen. Peter wusste nicht so genau, wie er es beschreiben sollte, was ihn verwunderte, da er normalerweise keine Probleme damit hatte, Gemälde wissenschaftlich zu analysieren. Aber in diesem Falle war es anders. Mit Frau Koepff hatte er plötzlich einen lebendigen Draht in die Vergangenheit. Er verspürte eine merkwürdige innige Nähe. Es war so, als wäre die Barockzeit durch ihr Bildnis real geworden – aber das war nun mal absolut irreal.

Peter hatte wohl zu lange mit einer Antwort gezögert, zu sehr war er in seine Tagträume über Frau Koepff vertieft, denn der unbekannte Anrufer sagte hastig: »Hören Sie, ich werde Sie dafür auch entsprechend entlohnen.«

»Wo wollen wir uns treffen?«, entgegnete Peter daraufhin lapidar und war innerlich heilfroh, dass er den Auftrag bekommen würde. Peter hielt es sogar für eine Art Fügung, dass er sich mit dem Koepff-Bildnis befassen durfte und dafür noch honoriert wurde. Einfach großartig.

»Am Herkulesbrunnen, um 14.00 Uhr, im Pantheon. Ich muss jetzt aber schnell weiter. Also dann bis übermorgen.« Das Rauschen wurde wieder lauter und der Unbekannte legte auf.

Peter brummte der Kopf ein wenig und er wusste nicht so genau, was er von dem Anruf halten sollte. Jetzt mussten aber erst einmal die Gefillde fertig gemacht werden. Seine Großmutter beschrieb deren ideale Größe mit »Kinnskepp« groß, was so viel bedeutete wie »groß wie der Kopf eines Säuglings«. Vor über hundert Jahren, als die Neunkircher Einwohner noch fast alle im »Eisenwerk« oder auf der »Grub« arbeiteten und auch tatsächlich körperlich schufteten, mochte diese Größe noch angemessen gewesen sein, heute aber wirken solche Monsterkugeln eher abschreckend, außer bei einigen Neunkircher Obst- und Gartenbauvereinen, wo man auf deren Größe besonders stolz war. Peter produzierte wohlgeformte runde Kugeln, etwas größer als Billardkugeln und nicht ganz so groß wie Tennisbälle, die ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen. Schnell im heißen Wasser fertig garen, noch Butter und Speck in einer Pfanne zerlaufen lassen, das warme Sauerkraut aus dem Topf nehmen und alles auf einem flachen Teller anrichten. Zwar passte das Apéro-Bier auch ganz gut zu dem deftigen Gericht, Peter bevorzugte allerdings einen Schluck Rotwein, der kräftig sein musste, und öffnete eine Flasche Gigondas von Ogier.

Nachdem sein Hunger gestillt war und das zweite Glas Wein seine Kehle benetzte, griff er zum Telefon und rief die Liste der angenommenen Telefonanrufe auf, um zu schauen, ob der Anrufer seine Nummer unterdrückt hatte. Dies war nicht der Fall, er fand die Handy-Nummer, griff zu seinem iPhone, gab die Nummer ein und tippte eine SMS, um zu überprüfen, ob der Anrufer es auch tatsächlich ernst meinte: Also dann bis übermorgen am Herkulesbrunnen in Augsburg, um 14.00 Uhr. Grüße PS. Er drückte auf Absenden. Zwei Minuten später kam die knappe und recht unfreundliche Bestätigung: o.k.

Peter schaute auf den Herkulesbrunnen und bemerkte, dass sich die Tische vor dem Pantheon inzwischen mit weiteren Gästen gefüllt hatten. Ein Touristenpärchen hatte an einem Tisch schräg vor ihm Platz genommen, sie studierten eifrig den Reiseführer, die Bedienung mit dem Armtattoo brachte ihnen gerade die Getränkekarte, was sie aber kaum registrierten. Zwei Tische weiter saß eine Dame mit Sonnenbrille, ein Glas Prosecco vor sich, am Nebentisch ein Mann in mittlerem Alter mit Schnauzbart, Nickelbrille, fast kahlrasiertem Schädel, mit Jeansjacke. Er entzündete sich gerade eine Slim-Zigarette und betrachtete angeregt die flanierenden Touristen auf dem vor Kurzem erst boulevardartig verbreiterten Bürgersteig. Peter erinnerte der Mann an den inzwischen unausweichlich oft im TV erscheinenden Fernsehkoch Horst Lichter, der sich mit einer ganzen Schar Gleichgesinnter in lustigen Kochshows austobte. Einer von ihnen wollte sich neuerdings sogar Grillen lassen. Immerhin trugen diese Sendungen ein wenig zur kulinarischen Bildung der Deutschen bei, dachte Peter bei sich. Er als Saarländer aber sah sich in dieser Hinsicht etwas überlegen, da im Saarland schon immer mehr Wert auf das Essen gelegt wurde. Das kam durch die Frankreichnähe, die den »Sarrois« etwas Frankophiles verlieh. Schließlich war die Stadtgrenze von Saarbrücken zugleich Landesgrenze.

Peter kämpfte gegen einen leichten Müdigkeitsanflug und entschloss sich zu einem weiteren Kaffee. Die Bedienung drehte ihm gerade den Rücken zu. Als sie sich umwandte, konnte er gerade noch so ihren Blick erhaschen und einen weiteren Espresso bestellen, dieses Mal einen einfachen. Am Morgen hatte er den durchgehenden Frühzug um 5.31 Uhr von Saarbrücken aus genommen, das war sehr bequem, denn man sparte sich das Umsteigen in Mannheim.

»Grüß Gott, Norbert Metzinger, mein Name.«

Peter hatte den kleinen, etwas untersetzten Herrn mit den stumpfen Augen gar nicht bemerkt.

»Darf ich?«

Der Neuankömmling zog einen Stuhl zu sich heran, setzte sich Peter gegenüber und legte eine schmale Aktentasche auf den Stuhl neben sich ab. Metzinger trug einen leichten, etwas in die Jahre gekommenen hellen Mantel, darunter dunkle Jeans, ein weißes Hemd. Alles in allem eine unauffällige Erscheinung, die man sich, wenn man ihm auf der Straße begegnet wäre, kaum hätte einprägen können. Und Peter hatte ein sehr gutes Personengedächtnis!

»Ihr Espresso«, platzte die Bedienung dazwischen und stellte die Tasse und das Glas Wasser auf den Tisch, ihr rundes Tablett balancierend.

»Was darf es für Sie sein?«, fragte sie an Metzinger gewandt.

»Einen Gin Tonic. Aber mit einem ordentlichen Gin!«

Mit einem professionellen Lächeln zählte die Bedienung die Gin-Sorten des Hauses auf: »The Duke Munich, Saar Dry Gin des Weinguts Zilleken, den Klassiker Bombay und Augusta-Gin, ein eigener in Augsburg hergestellter sehr aromatischer Gin.«

»Dann gerne letzteren«, sagte Metzinger und konzentrierte sich sofort wieder auf Peter. »Für mich als Kunsthändler war es eine Sternstunde, ein solches Bild zu finden. Ich habe eine kleine Kunsthandlung namens ›Metzinger Fine Arts‹ in Heidelberg, direkt in der Fußgängerzone, in der Innenstadt, nahe beim Kurpfälzischen Museum. Ein schöner kleiner Laden voller Atmosphäre. Nur: Wenn ebay nicht wäre, könnte ich sicher nicht mal mehr die Miete zahlen. Die wenigen Touristen, die in den Laden kommen, kaufen nur noch Kleinigkeiten oder sind auf Sightseeing-Tour und finden alles ›great‹. Fine Old Europe. Der Kunstmarkt ist zusammengebrochen.«

Peter wusste um die Probleme im Kunsthandel; entweder es wurde in großem Stile überwiegend mit moderner und zeitgenössischer Kunst enormes Geld verdient oder man musste sehen, wo man blieb. Der Markt und der Geschmack des Publikums hatten sich stark verändert, die Schere ging immer weiter auseinander. Für die Spitzenprodukte zählte zumeist nur noch das Investment, Cash, alles andere lag wie Blei im Keller, war unverkäuflich, kein Hahn krähte mehr danach. Allerdings kam ihm Metzinger mit seiner Situationsbeschreibung wie einer derjenigen Jammerkandidaten vor, die stets die Umstände ihres eigenen Versagens bei äußeren Faktoren suchten, die sie selbst nicht beeinflussen konnten. Ein sich wandelnder Markt, das wusste Peter nur zu genau, bedurfte auch eines sich wandelnden Geschäftsmodells. Metzinger schien ausgesprochen statisch und unbeweglich zu sein, wie sein Äußeres.

»Und dann kam dieser Nachlass.« Metzinger schüttelte den Kopf, zog die Augenbrauen hoch. »Unglaublich. Erst denkt man: Schon wieder so eine Plunderansammlung, die mir viele neue Ladenhüter beschert, dann fuhr es wie ein Schlag durch mich. Endlich meint es das Schicksal einmal gut mit mir!«

Die Bedienung brachte den bestellten Gin Tonic und Metzinger nahm sofort einen großen Schluck aus dem beschlagenen Cocktailglas, stellte es wieder auf den Tisch zurück und meinte in leicht selbstgefälligem bis süffisantem Ton: »Lieber Herr Schramm, endlich also mal ein lukratives Bild, das ordentlich Geld bringen wird!«

Peter wusste nicht recht, warum er nun schon der »liebe Herr Schramm« geworden war, er hatte ja noch gar nichts gesagt, geschweige denn, dass er bisher etwas zum Thema hätte beitragen können. Er blickte neidvoll auf Metzingers Gin Tonic und beschloss, die Situation ein wenig zu ordnen, nahm sein Notizbüchlein aus der rechten Jackettinnentasche, ebenso einen Stift und meinte endlich: »Fangen wir doch mal vorne an und berichten Sie mir zuerst, wie Sie auf den Nachlass aufmerksam geworden sind.«

»Es war vor einer Woche, als ein langhaariger Computerfreak mein Geschäft gegen Mittag betrat. Er berichtete, dass er eigens aus der Schweiz angereist sei, da seine Großtante verstorben sei und er ihren Besitzstand auflösen müsse. Sie hatte ein großes Haus am Fuße des Schlossberges und eine ganze Menge alten Plunder. Genau dieses Wort benutzte der Mann. Ich merkte schnell, dass er mit der verstorbenen Tante nichts am Hut hatte. Es war ihm lästig, er wollte alles so schnell wie möglich abwickeln. Ich war natürlich interessiert, so verabredeten wir uns vor Ort, da es ja nicht so weit war, gleich um 17.00 Uhr, nach Ladenschluss.«

Er nahm erneut genüsslich einen Schluck, sodass Peter die ungepflegten Fingernägel in den Blick gerieten. Metzingers knubbelige Hände erinnerten ihn plötzlich an die Grabschaufeln der Maulwurfsgrille. Die Fingernägel schienen vom vielen Raffen ausgefranst.

»Ich ging dann zum verabredeten Zeitpunkt zu der genannten Adresse. Herr Bürgi, so hieß der Schweizer, kam gerade um die Ecke gebogen und winkte mit dem Schlüssel. Das Haus war sagenhaft. Riesig, alles original erhalten, bis zum Lichtschalter, keine durch Billigbaumarktware versauten Fenster und Türen, alles tadellos, nicht einmal die quecksilberhaltigen Energiesparbirnen waren in den historischen Leuchtern eingedreht. Man sah allerdings auch, dass alles schon sehr lange nicht mehr gepflegt worden war. Jeder Raum war angefüllt mit Barockschränken, Kommoden, Sekretären, Trommelschränkchen aus dem Biedermeier, Guéridons usw. Und: Ich deutete es Ihnen bereits an, die Wände hingen voller Gemälde und Grafiken, besonders im großen Salon fand ich einen Horror Vacui vor in seiner reinsten Ausprägung.« Er machte eine kurze Pause.

Solche historisch original erhaltenen Villen waren eine Offenbarung. Peter hatte bisher erst einmal das Glück gehabt, ein solches Haus als Erster betreten zu dürfen. Damals hatte er in Neunkirchen das Heim einer verstorbenen älteren Dame anschauen dürfen, da man auf seine Expertise hoffte. Peter hatte noch förmlich den staubigen Geist der vergangenen Jahrhunderte riechen können. Der gesamte Haushalt war in den 1920er-Jahren zusammengetragen worden, war aber bedauerlicherweise in sehr schlechtem Zustand. In der Küche fand sich noch der alte Holzkohlenherd, ein Buffet mit Villeroy-und-Boch-Geschirr, Emailletöpfen, Kaffeemühlen und allerhand sonstigen Küchenantiquitäten. Im Salon herrschte ebenfalls ein Horror Vacui vor, alles war über und über mit Bildern, Grafiken und Gemälden bedeckt. Offenbar hatte die verstorbene Besitzerin einen Horror davor gehabt, Tapeten zu sehen, deren Farbe ohnehin kaum mehr erkennbar war. Immerhin befanden sich einige Ölgemälde unter der Sammlung, wie etwa ein Werk von Arthur Kampf, aber auch Grafiken von Lenbach, Feuerbach und natürlich Böcklins Toteninsel. Letzteres war ein Muss für jede Bildungsbürgerin des frühen 20. Jahrhunderts. Zum Lohn durfte Peter sich – er war damals noch Student – aus den verstaubten Büchern vom Speicher eine Ausgabe von Wilhelm Hauffs Märchen mitnehmen. Alles andere wurde bei einem Saarbrücker Auktionator versteigert. Damals schon störte ihn das Auslöschen historischer Zusammenhänge. Was könnte man nicht alles aus einem solchen Haushalt herauslesen? Welche Geschichten verbargen sich wohl hinter dem Bilderteppich der Erinnerung im Salon?

»Im kleinen Salon dann hing dieses Bild. Alles Weitere ist schnell erzählt. Herr Bürgi hatte es eilig. Ich solle den Plunder entsorgen und ihm das bezahlen, was mir angemessen erschien. Übermorgen komme ein Immobilienmakler, der das Haus verkaufen werde. Ich müsse mich also ranhalten, er solle es besenrein vorfinden. Wir besiegelten das Geschäft mit einem Handschlag und verabschiedeten uns.«

Peter machte einige Notizen in sein weißes Büchlein, schrieb den Namen des Schweizers auf und blickte wieder auf. Metzinger fuhr fort: »Das versprach alles in allem ein ausgezeichnetes Geschäft zu werden. In solchen Fällen arbeite ich gerne mit Studenten zusammen, die in Windeseile große Mengen von Möbel und Umzugskisten bewegen können. In der Kürze der Zeit konnte ich leider nur vier organisieren, am liebsten sind mir die Sportstudenten, die wissen sich körperlich fit zu halten. Ich bekam über das Studentenwerk aber nur einen Philosophen und drei Informatiker geschickt. Sie schafften es zwar auch, das Haus in zwei Tagen zu leeren, aber nur mit zusätzlicher Motivation durch ein kräftiges Aufgeld. Vor drei Jahren habe ich eine kleine Lagerhalle angemietet. Sie war Gott sei Dank gerade zu zwei Dritteln leer. An den Holzer habe ich aber keinen Studenten rangelassen, den habe ich selbst vorsichtig abgehängt und mit meinem Pkw ins Geschäft gebracht. Um so ein wertvolles Bild kümmert man sich lieber persönlich.«

Metzingers Handy vibrierte. Er murmelte etwas wie »…schuldigung«, stand auf und ging telefonierend um die Ecke. Peter überkam plötzlich eine tiefe Traurigkeit. Es war der gedankenlose Umgang mit den Gegenständen aus der Vergangenheit, es war die Vergänglichkeit der Vergangenheit, die ihn schmerzten, aber auch Bürgis mangelndes historisches Verständnis und der nur aufs Geld fixierte Kunsthändler. Diese Konstellation hatte zur Auslöschung von etwas Einmaligem, etwas Besonderem geführt. Warum spürten nur so wenige Menschen die Lebendigkeit der Vergangenheit?

Mit einem grüblerischen Gesichtsausdruck und hochgezogenen Augenbrauen kam Metzinger kurz darauf wieder zurück, ließ sich unelegant in den harten Metallstuhl plumpsen und blickte Peter irgendwie besorgt an.

»Es war mein Mitarbeiter in der Kunsthandlung, er meinte, dass eine Scheibe in der kleinen Küche hinten im Laden eingeschlagen worden sei. Er habe es jetzt erst bemerkt und ob er die Polizei rufen solle. Es sei aber nichts weggekommen, soweit er den Überblick habe.«

Metzinger leerte das Glas Gin Tonic in einem Zuge und Peter meinte, ein Zittern zu erkennen. Wie um sich selbst zu beruhigen, fügte Metzinger hinzu: »Das passiert schon mal, wahrscheinlich waren es nur spielende Kinder aus der Nachbarschaft. Im Rückgebäude wohnen einige Familien in schwierigen Verhältnissen. Die Polizei war oft dort wegen Ruhestörung, Drogen und so.«

Metzinger schien seine Gedanken abzuschütteln und griff zu seiner Aktentasche. Er zog ein Schriftstück in einer Klarsichtfolie hervor.

»Hier ist der Brief des Malergenies Holzer!«, sagte er triumphierend und gab ihn Peter in die Hand. Die Klarsichtfolie war leicht zerknittert, was Peter innerlich aufbrachte, denn wenn es sich tatsächlich um einen originalen Holzer-Brief handelte, war eine größere Sorgfalt angebracht. Peter ärgerte sich immer wieder über solche Schlampereien im Kunsthandel. Er ließ sich aber nichts anmerken. Der Text des Briefes war mit sauberer Feder in Kursivschrift geschrieben. Peter, der auch viel in Archiven gearbeitet hatte, las ihn ohne Probleme:

Ich, Johannes Evangelist Holzer, beurkunde hiermit Maria Magdalenen Koepffin nach dem Leben mit einem speculo in presentatio des SaphirRings für dero hochlöbliches Stadthaus gemalt zu haben. Das zweite Bild zeigt die Koepffin retroverso, damit die secret silbercamera nicht sub oculus in Erscheinung zu treten und dieso für unsere Nachfolger für immer verborgen bleiben vermag. Augsburg, den 24ten july 1735.

Ein merkwürdiger, rätselhafter Wortlaut. Peter konnte sich keinen Reim darauf machen. Einerseits bewies der Brief, dass Holzer das in Heidelberg aufgetauchte Gemälde eigenhändig gefertigt hatte, wodurch sich die Signatur bestätigte. Das war schon an sich eine echte Sensation. Andererseits aber bewies er eindeutig auch die Existenz einer zweiten Fassung des Bildes. Der Rest klang höchst seltsam. Die erwähnte »secret silbercamera« muss eine Art Schatzkammer sein. Vielleicht der Aufbewahrungsort des Tafel- oder Familiensilbers der Koepffs? Was wäre, wenn so eine Silberkammer tatsächlich existierte? Peters Ruhe, die er stets so gerne zelebrierte, war plötzlich wie weggeblasen. Das Adrenalin schoss ihm durch die Adern, die Gedanken surrten durch seinen Kopf und formten sich zu Bildern mit aufgetürmten Silberschalen, die neben dem Turm von St. Ulrich und Afra in Gestalt riesiger futuristischer Glitzerbauwerke gen Himmel wuchsen und diesen zu überragen drohten.

»Dürfte ich ein Foto von dem Brief machen?«, nuschelte Peter schließlich, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Er musste sich zusammenreißen und versuchte, sich auf die Sachlage zu konzentrieren, das hieß: ein Foto sichern, um später in Ruhe den Wortlaut analysieren zu können.

»Wie Sie wollen«, entgegnete Metzinger, aber sein Tonfall war nun etwas widerspenstig. Peter achtete nicht weiter darauf, nahm sein iPhone aus der linken Jackettinnentasche, zog den Brief aus der Hülle, legte ihn sorgfältig auf den Tisch und fotografierte ihn ab. Er war froh, dass sich die Technik inzwischen so wunderbar entwickelt hatte, dass er eigenhändig Fotos mit einer unglaublichen Schärfe machen konnte, ohne auf eine aufwändige und schwere Profiausrüstung zurückgreifen zu müssen, die jede Recherchearbeit zur Qual hätte werden lassen. Sogar das potenzielle Wackeln, das ein Zustand der Aufregung, in dem sich Peter ja gerade tatsächlich befand, hervorrufen konnte, glich die neue Technologie wunderbar aus.

Metzinger unterbrach Peters Tun abrupt: »Lassen Sie uns ins Schaezlerpalais gehen und die Augsburger Fassung des Bildes anschauen. Danach werden Sie schon sehen.«

Sprach’s und stopfte den Brief unsanft wieder in die Hülle, was Peter mit einem entsetzten Blick quittierte. Dann stand Metzinger auf, warf sich den schlecht sitzenden Mantel über die Schultern und lief schnurstracks über die Verkehrsinsel mit dem Herkulesbrunnen in Richtung Eingangsportal des Palais. Peter suchte sich indes zu beruhigen, indem er in betonter Ruhe sein kleines weißes Notizbuch in die rechte Jackettinnentasche steckte, dann zahlte er und folgte Metzinger. Zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts in Peters Leben darauf hin, dass er bald in einen Mordfall verwickelt werden würde. Damit war beim besten Willen nicht zu rechnen.

KAPITEL 2

Peter Schramm wirkte wie ein ländlicher Lord Peter Wimsey, ohne dessen adlige Grandezza, die die englische Krimiautorin Dorothy Sayers ihrer Figur so brillant einzuhauchen wusste – das war im Übrigen Peters drittes Steckenpferd. Neben der Kunst und dem Kulinarischen liebte Peter Krimis, vor allem solche, die komplizierte Rätsel aufgaben.

Peter war mittelgroß, schlacksig, hatte dunkelbraune, wache Augen, eine schwarzrandige Brille, schütteres Haar und trug gerne einen billigen blauen Anzug. Ansonsten glich er eher einem Berufsjugendlichen, einem, der mit Anfang dreißig genauso aussah wie mit Mitte fünfzig. Peter hatte die fünfzig aber schon knapp überschritten.

Er war der Sohn des in Fachkreisen sehr bekannten Kunsthistorikers Kurt Brodt, der an den Universitäten in Freiburg und Saarbrücken gelehrt hatte. Peters Großmutter stammte aus Neunkirchen/Saar. Den Zusatz »Saar« nutzten alle seine männlichen Verwandten, um »ihr« Neunkirchen von dem anderen Neunkirchen, nämlich Neunkirchen/Nahe, zu unterscheiden. Peter hatte als Kind geglaubt, es gäbe nur zwei Orte dieses Namens. Während seines Studiums hatte er dann aber durch Ortsverzeichnisse in der Universitätsbibliothek herausgefunden, dass es noch Dutzende weiterer Orte mit dem Namen Neunkirchen bis hin nach Österreich gab. Kaum ein »echter« Neunkircher war jedoch jemals in Neunkirchen/Nahe gewesen. Man lernte es erst etwas näher kennen, als die Schlagersängerin Nicole den Grand Prix mit dem Song »Ein bisschen Frieden« gewann, da sie in Neunkirchen/Nahe lebte. Echte Schlagersänger hatte Neunkirchen/Saar, das paradoxerweise nicht an der Saar, sondern an der Blies liegt, nicht hervorgebracht. Dafür wurden hier, oder besser gesagt im Vorort Elversberg, aber die Welthits von Boney M. und Milli Vanilli produziert. Frank Farian begann hier in einem Wald- und Wiesenstudio seine Karriere und mit ihm kamen die bunten 70er- und 80er-Jahre-Vögel, deren Hits bis heute auf Partys rauf und runter gespielt werden. Aber Peter wollte dort nicht wohnen. Er hatte lange gebraucht, bis er ein kleines Häuschen am St. Johanner Markt in Saarbrücken gefunden hatte, das er durch den Verkauf der Eigentumswohnung seines verstorbenen Vaters finanzierte. Hier endlich konnte er seine Sammlungen geordnet aufstellen, seine Grafiken, Bilder und Gemälde aufhängen und seine Bibliothek aus den Kisten auspacken – wenngleich inzwischen kaum noch Platz war, etwa um seine Langspielplattensammlung entsprechend zugänglich zu machen. Er besaß noch eine seiner ersten Langspielplatten, die er innig liebte: Oceans of Fantasy von Boney M. aus dem Jahre 1979 mit dem tiefblauen Südseecover. Mit Wehmut dachte Peter an die Zeit zurück, als er auf seinem kleinen Plattenspieler die große Platte sich drehen sah, und die kratzend schabenden Geräusche der Nadel, die der dunklen Scheibe die rhythmischen Töne entlockte. Heute ist alles viel zu glatt auf Sticks oder in Clouds gespeichert, auch wenn man neuerdings die Kratzgeräusche sogar digital zu imitieren sucht. Einfach verrückt!

Während Metzinger über die Maxstraße Richtung Schaezlerpalais eilte, schüttelte Peter kurz den Kopf, da sein unbekannter Klient sich einfach verdünnisiert hatte. Er hoffte, dass sich dies nicht auch bei seiner Honorarabrechnung wiederholen würde. Im Gehen drehte sich Peter noch einmal um. Ihm gefiel die Bar, er beschloss wieder zu kommen.

Nach Überqueren der Straße betrat Peter die etwas zugige Durchfahrt des Rokokopalais, die dem Museum als Haupteingang diente. Die beiden wunderbar geschnitzten Portalflügel standen weit offen, der Boden der Durchfahrt war mit einem Hirnholzpflaster ausgestattet worden, damit die einfahrenden Kutschen weniger Lärm erzeugten und die damaligen Bewohner nicht gestört wurden. Ein wahrer Luxus zu jener Zeit. Metzinger kam von rechts aus dem Museumsshop mehr herausgestürmt als gegangen. In seiner Eile wäre er fast über die einzige Stufe gestolpert. Er hielt zwei Eintrittskarten in den Händen – was Peter nach seiner Café-Erfahrung etwas milder stimmte – und meinte nur: »Ich muss noch meine Aktentasche an der Pforte abgeben. Kommen Sie.«

Nach Abgabe der Tasche, die ein überraschend freundlicher Allgäuer entgegennahm, betraten sie eine Tür weiter den Haupteingang des Museums. Ein Schild zeigte den Weg in die »Deutsche Barockgalerie«. Peter wusste, dass die Kunstsammlungen und Museen Augsburg eine der bedeutendsten Barocksammlungen mit Schwerpunkt Süddeutschland beherbergten. Seit der Renovierung des Hauses war sie in der Beletage, dem ersten Stockwerk des Schaezlerpalais, konzentriert ausgestellt. Er hatte das wunderbare Gebäude in den letzten Jahren ein paar Mal besucht, wann immer er auf dem Weg nach Salzburg war. Dort wird die Sammlung Rossacher, eine weitere bedeutende Sammlung mit demselben Schwerpunkt, aufbewahrt, die Peter ebenfalls sehr schätzte. Er liebte vor allem die kleinen Bozzettis, die Entwürfe von Deckenfresken, Altarblättern und Fassadenmalereien. Sie boten einen tiefen Einblick in das kreative Potenzial der Maler des 18. Jahrhunderts und zeigten den Arbeitsprozess, das Entstehen der barocken Kompositionen. Ganz besonders beeindruckt hatte Metzinger Holzers Deckenkuppelentwurf des Klosters Münsterschwarzach, das Hauptwerk Holzers, das nicht mehr existierte. Einzig das Augsburger Bozzetto gab einen Eindruck von der luftigen Auflösung der Architektur, der fantastischen, Grenzen überwindenden Kraft der Malerei.

Sie gingen also das Haupttreppenhaus hinauf in die Beletage, über ihnen das luftige Deckenfresko mit der Darstellung der von Merkur gesegneten Nobilità von Gregorio Guglielmi, dem bekannten italienischen Wandermaler, der auch in Schloss Schönbrunn Deckenfresken gefertigt hatte. Metzingers strammer Laufschritt verhinderte, dass Peter hier innehalten konnte. Beide betraten schnurstracks die Barockgalerie und wurden dort von einer kleinen, dunkelhaarigen, freundlich lächelnden Aufsicht begrüßt, die ihre Eintrittskarten kontrollierte und ihnen einen angenehmen Rundgang wünschte. Peter und Metzinger begaben sich sogleich ins Balkonzimmer, wo man sich auf Augenhöhe mit dem Herkules befand, dessen gewaltiger Keulenarm hier noch eine Spur brutaler wirkte, sodass man fast Mitleid mit der Hydra bekam. Von dort aus durchschritten beide zügig die große Enfilade, ehe sie im Porträtraum vor Holzers Bild abrupt zum Stehen kamen. Da hing das Gemälde also, in einem mittelgroßen Raum, auf hellblauer Wand. Das Licht fiel als Streiflicht von links ein und vermittelte einen guten und brillanten Eindruck von der dunklen Farbigkeit mit den glühenden Lokalfarben, die sich kaum reproduzieren ließen. Auf der Innsbrucker Ausstellung war Peter damals andächtig vor dem Bild verharrt, sodass sogar das Aufsichtspersonal ihn angesprochen und gefragt hatte, was ihm denn daran besonders gefallen würde. Nach Metzingers Anruf hatte er sich das Porträt sogleich nochmals im Internet angeschaut, um seine Erinnerung aufzufrischen. Doch im Angesicht des Originals wurde ihm wiederum einmal mehr klar: Kunst ist nicht reproduzierbar, das Internet vermittelte nur einen flüchtigen Abklatsch.

Maria Magdalena Koepff sah einfach umwerfend aus. Peter überkam sofort wieder dieses Gefühl von damals: Frau Koepff war präsent im Raum und blickte ihn wie durch einen Zeitschleier hindurch an. Sie wirkte gesammelt, gefasst, aber auch ziemlich selbstbewusst und ein wenig fordernd. Magdalena Koepff hatte ein ebenmäßiges, weiches Gesicht mit leicht melancholischen, graugrünen Augen. Mit ihrer Rechten hielt sie ihm einen goldenen Ring entgegen. Ihre Handhaltung war grazil, geradezu manieriert, die Finger unnatürlich – einem uns heute fremden Schönheitsideal folgend – verbogen. Ihr Haar war leicht weiß gepudert, sie trug keine Perücke, sie wollte unverstellt sein, nicht wie die Damen in den Pariser Modemagazinen, die den letzten Schrei des französischen Hofes europaweit verbreiteten. Nichtsdestotrotz trug sie eine standesgemäße, sehr teure Robe aus erlesenen Stoffen. Ein klares Statement von Reichtum und Wohlstand. Magdalena Koepff war in ein offenes braunes Hauskleid mit rotem Innenfutter gekleidet, das vorne mit zwei blauen Seidenschleifen geschlossen war. Darunter befand sich eine mit Silberfäden verzierte Schnürbrust, wohl eine Metallstickerei, die mit einer Borte aus zungenförmigen Ausstülpungen über ihren braungelblichen Rock aus Seide fiel. Über ihren Schultern hatte sie ein moosgrünes Seidentuch mit Goldstickerei drapiert. Peter konnte sich gar nicht sattsehen daran. Doch seine Andacht wurde durch ein lautes Piepsen von Metzingers Handy unterbrochen, das den Eingang einer SMS signalisierte. Metzinger griff in die Jacke, schaute die SMS an und ließ das Handy verstört wieder in der Tasche verschwinden.

Metzinger schien sich nur mit seinem Handy zu befassen, was Peter gewaltig störte. Aber vielleicht hatte der Kunsthändler auch irgendein Problem? Jedenfalls schien er gar nicht zu bemerken, dass er vor einem bedeutenden Stück Kunstgeschichte und großer Porträtkunst stand. Ihn schien nur seine Fassung des Bildes zu interessieren, die er für besonders wertvoll erachtete. Wie typisch für einen Händler!

Schließlich tauchte Metzinger wieder aus seiner leichten Abwesenheit auf und meinte nun oberlehrerhaft: »Das Bild ist ein echtes Rätsel! … Fällt Ihnen nicht etwas Wesentliches auf?«

Da hatte der Oberlehrer nun Recht, dachte Peter bei sich. Er hatte den Rest des Bildes bisher vollkommen ausgeblendet, da er zu stark eingenommen war von der Präsenz der Porträtierten. Metzinger dozierte los und zeigte mit seiner rechten Hand auf das Bild: »Hier, sehen Sie den Spiegel links oben, der schräg an einer Wand aufgehängt ist? Dort spiegelt sich das Gesicht der Dargestellten im Profil, aber das geht so gar nicht, vollkommen ausgeschlossen!«

Eine Aufsicht wurde auf die Herren aufmerksam. Es war eine blonde russische Dame mit großen, sympathischen Augen, die bestimmt und freundlich auf die beiden zukam und meinte: »Bitte kommen Sie nicht so nah an das Bild, danke.«

Peter wusste natürlich, dass sie Recht hatte, aber Metzinger war kaum zu bremsen und fuchtelte weiter. Viele Museumsbesucher haben ihren Finger beim Zeigen nicht unter Kontrolle. Ein befreundeter Kurator beim Städel-Museum in Frankfurt hatte Peter mal erklärt, dass sie sämtliche Gemälde nur noch verglast ausleihen würden. Bei der Rückkehr der Bilder konnte man dann auf den Glasscheiben bis zu 15 Fingerabdrücke feststellen, manchmal auch Nasenabdrücke! Die Finger und Nasen wären alle auf der Bildoberfläche gelandet! Unvorstellbar, wie durch sinnloses Handeln die Unversehrtheit von einmaligen Kunstwerken aufs Spiel gesetzt wurde!

Bedächtig schob Peter Metzinger beiseite, um der Aufsicht eine weitere Intervention zu ersparen. Er nahm seine schwarzrandige Brille ab und sah nun genauer hin. In der Tat, der Spiegel links oben war rätselhaft. Rein physikalisch betrachtet war dieses Spiegelbild unmöglich, Magdalena war im schrägen Profilbild zu sehen. Peter war aber klar, dass es sich bei dem Gemälde um kein wissenschaftlich genaues Abbild handelte, sondern um eine künstlerische Interpretation. Holzer nutzte nämlich die Bildelemente, darunter auch das Beiwerk, um Magdalena, um ihren Charakter herauszuarbeiten und ihr ein besonderes und einzigartiges »Gesicht« zu verleihen. Das macht eben ein Malergenie aus. Holzer hatte mit dem Spiegel auf wunderbare Art und Weise eine subkutane Botschaft eingeschrieben. Nur welche? Auch Peter hatte das bislang nicht näher zu deuten vermocht. Natürlich verstehen wir vieles von dem, was wir auf Bildern des 18. Jahrhunderts vorfinden, heute nicht mehr, da es aus einer Welt mit gesellschaftlichen Normen, Pflichten und Vorstellungen stammt, die uns vollkommen fremd geworden sind. Umso interessanter war die Frage, welche biografischen Hinweise der Maler mit den Attributen zu verknüpfen beabsichtigte. Hier musste er ansetzen, dachte Peter bei sich. Was macht der Spiegel hier?

Metzinger sagte schließlich: »Phänomenal diese Andeutung, einfach phänomenal und so eindeutig.«

»Was meinen Sie damit?«, fragte Peter etwas irritiert.

»Ich meine, dass der Brief alles ganz genau beschreibt, es stimmt einfach jedes Detail«, antwortete Metzinger. »Der Spiegel und das Vorzeigen des Saphirrings werden genauso erwähnt, wie es Holzer gemalt hat. Also müssen auch die Informationen zu meinem Bild stimmen!«, rief er in triumphierendem Tonfall aus und betonte das»meinem Bild« ganz besonders. Die Betonung beinhaltete eine gewisse Gier, was Peter sehr störte. Metzinger ging es nur ums Besitzen und den daran geknüpften Profit, das hörte Peter heraus.

»Mich würde es nicht wundern, wenn Familie Koepff eine echte Silberkammer eingerichtet hätte«, folgerte der Kunsthändler weiter. Und wieder diese unangenehme Betonung, bei der Peter plötzlich auffiel, dass nun die Stumpfheit aus Metzingers Blick gewichen war. Dieser wandte sich nun wieder dem Spiegel zu und kam mit seiner Nase fast auf die Leinwand, woraufhin die blonde Russin wieder schnell näher kam und ihn zurückhielt. Metzinger schien wie aus einer Trance aufzuwachen, wurde wieder nervös und schaute auf die Uhr.

Es war 15.00 Uhr. Metzinger wurde noch eine Spur nervöser und meinte: »Ich habe nur noch wenig Zeit, gehen wir ins Parkhaus, da zeige ich Ihnen meine Fassung des Bildes, die dem hier absolut ebenbürtig ist.«

Sie verließen das Schaezlerpalais und gingen ums Eck in die Katharinengasse, die die ganze Dimension des Palais offenbarte. 110 Meter lang erstreckte sich das Rokokohaus entlang der kleinen Gasse, ehe sich die Katharinenkirche anschloss. Nach etwa 70 Metern bogen sie rechts auf den Parkplatz des Hotels »Drei Mohren« ab. Peter hatte Mühe, mit Metzingers wehendem Mantel Schritt zu halten. Sie erreichten das neu gebaute Parkhaus und betraten das Treppenhaus. Es roch noch frisch nach Farbe. Metzinger eilte voran zu einem dunkelroten Mercedes-Kombi, einem älteren Modell aus den 90er-Jahren, wie es gerne von Antiquitätenhändlern gefahren wurde. Dieses Modell erlaubte es einerseits, die Ware bequem einzuladen, und andererseits war es eben ein Mercedes. Status zählt auch in diesem Metier.