6,99 €

Mehr erfahren.

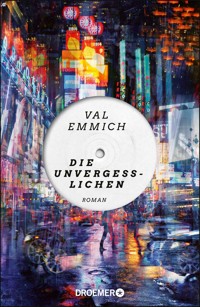

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Roman "Die Unvergesslichen" des amerikanischen Autors, Schauspielers und Singer-Songwriters Val Emmich erzählt die charmante Geschichte zweier ungleicher Freunde: einem trauernden Mann, der nicht vergessen will, und einem Mädchen, das aufgrund einer außergewöhnlichen Begabung nicht vergessen kann. Die zehnjährige Joan fürchtet nichts so sehr, wie eines Tages in Vergessenheit zu geraten. Denn anders als sie selbst scheinen die Leute um sie herum ständig alles Mögliche zu vergessen. Sie dagegen ist einer von nur dreißig Menschen auf der Welt mit einem fast perfekten Gedächtnis. Als der Songwriter Gavin, ein Freund ihrer Eltern, Joan darum bittet, ihre Erinnerungen an seinen plötzlich verstorbenen Partner Sydney mit ihm zu teilen, wittert Joan ihre große Chance: Sie wird Gavin von Sydney erzählen. Dafür hilft er ihr, einen unvergesslichen Song zu schreiben, mit dem sie immer im Gedächtnis der Menschen bleiben wird. Zwischen Joan und Gavin erwächst eine ungewöhnliche Freundschaft … "Wie Nick Hornby erzählt Emmich ohne jeden Schmalz oder Kitsch und schildert dennoch wunderbar den Zauber unerwarteter Freundschaften." (National Book Review)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Val Emmich

Die Unvergesslichen

Roman

Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Die zehnjährige Joan fürchtet nichts so sehr, wie eines Tages in Vergessenheit zu geraten. Denn anders als sie selbst scheinen die Leute um sie herum ständig alles Mögliche zu vergessen. Sie dagegen ist einer von nur dreißig Menschen auf der Welt mit einem fast perfekten Gedächtnis. Als der Songwriter Gavin, ein Freund ihrer Eltern, Joan darum bittet, ihre Erinnerungen an seinen plötzlich verstorbenen Partner Sydney mit ihm zu teilen, wittert Joan ihre große Chance: Sie wird Gavin von Sydney erzählen. Dafür hilft er ihr, einen unvergesslichen Song zu schreiben.

Inhaltsübersicht

Für Jill, meine Eine

Es braucht Stärke, um [...]

[Kapitel]

Come Together

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Gimme Some Truth

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Help!

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

The Mindy Love Show

32. Kapitel

33. Kapitel

Across the Universe

34. Kapitel

35. Kapitel

A Day In The Life

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

Don’t Let Me Down

Danksagung

Joans und Gavins Song in der amerikanischen Version

Leave the Past Behind

Für Jill, meine Eine

Es braucht Stärke, um zu erinnern, es braucht eine andere Art von Stärke, um zu vergessen, und nur ein Held kann beides.

James Baldwin

Ich gäb dir alles, was ich hab, für ein bisschen Seelenfrieden.

John Lennon

(I‘m So Tired, Apple Records)

Come Together

1

Mein Vater hat mich vergessen.

Ich sitze mit meiner Gitarre auf der harten Treppe und warte, da ist eine Ameise neben meinem Turnschuh. Sie ist nur ein winziges Ding, aber ich wäre lieber ein winziges Ding, das keiner bemerkt, als ein echtes Mädchen, das alle sehen und trotzdem vergessen.

Miss Caroline wartet zusammen mit mir. Der Mann im Auto will sie nach Hause fahren, aber sie darf erst gehen, wenn ich gehe.

»Wir versuchen es noch mal bei deinem Vater«, sagt Miss Caroline.

Sie braucht nur ein Mal auf ihr Handy zu tippen, weil sie meinen Vater bereits angerufen hat, sie hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Sie lauscht, lässt das Handy sinken und sagt mit extra freundlicher Stimme: »Keine Sorge, Joan. Sicher ist er gleich da.«

Sie ist so nett, was mir umso peinlicher ist. Das Gute ist, dass heute die letzte Musikschulstunde war und ich, wenn mein Vater mich abgeholt hat, Miss Caroline nie wieder unter die Augen treten muss.

»Wie spät ist es?«, frage ich.

»Fast fünf Uhr«, sagt Miss Caroline.

Der Unterricht endet um halb fünf. Normalerweise sitzen mein Vater und ich spätestens um zwanzig vor im Auto. »Tut mir leid.«

»Vergiss es, Joan.«

Aber ich kann es nicht vergessen. Das ist ja eben mein Problem. Ich kann nichts vergessen.

Es geht hier nicht nur um meinen Vater, der vergessen hat, mich abzuholen. Es geht darum, dass er und ich im Jahr 2011 einen roten Vogel in einem Baum gesehen haben und ich wissen wollte, ob er sich an den anderen roten Vogel erinnern kann, den wir zwei Jahre zuvor gesehen hatten, am Mittwoch, den 29. April 2009. Er muss eine Weile überlegen, und dann antwortet er: »Ja«, aber ich merke, dass er sich überhaupt nicht an den anderen roten Vogel erinnern kann, und deswegen fühle ich mich ihm weniger nah, als ich eigentlich möchte.

Und als meine Mutter mal wieder wie auch immer sagt, überschlage ich im Kopf, wie oft sie in den vergangenen sechs Monaten »wie auch immer« gesagt hat (siebenundzwanzig Mal). Ich bitte sie, die Zahl zu erraten, ich gebe ihr sogar einen Hinweis, die Zahl ist kleiner als fünfzig und größer als zehn, aber statt mitzuspielen, sagt meine Mutter: »Was willst du von mir?«, und lässt mich stehen.

Und es gibt Leute, die ein komisches Gesicht ziehen, wenn ich sie darauf hinweise, dass sie eine Anekdote falsch erzählt haben. Mein Vater erklärt mir dann jedes Mal, dass die meisten Menschen ihre Erinnerungen als eine Art Märchen betrachten, wodurch sie zwangsläufig weniger verworren, dafür aber lustiger und aufregender werden und ein glücklicheres Ende haben als im richtigen Leben. Ich verstehe nicht, wie man so tun kann, als hätte sich eine Sache anders zugetragen als in Wirklichkeit, aber mein Vater sagt, die meisten Leute würden ihren Irrtum gar nicht bemerken.

Miss Caroline geht die Treppe runter und spricht mit dem Mann im Auto. Sie unterhalten sich leise, er stellt den Motor aus, das schont die Umwelt, und klappt den Sitz ganz zurück, so wie mein Großvater, wenn es Zeit für seinen Mittagsschlaf ist.

Miss Caroline kommt wieder herauf und sagt: »Was zeichnest du da?«

Ich schließe mein Tagebuch. »Nichts.« Ich hätte nichts dagegen, dass mein zukünftiger Mann meine Zeichnungen herumzeigt, wenn ich gestorben bin, so wie Yoko es mit den Bildern von John gemacht hat. Aber bis dahin sind meine Zeichnungen Privatsache.

John Lennon ist der Lieblingsmusiker meines Vaters, und meiner auch. Mein Vater wollte mich Lennon nennen, aber meine Mutter hat ihr Veto eingelegt, weil man das als Ehefrau darf, sagt sie. Also hat mein Vater Lennon in die Mitte geschoben, und jetzt heiße ich Joan Lennon Sully. In der Mitte sind wichtige Namen ohnehin besser aufgehoben. John Lennons zweiter Vorname war Winston, wegen Winston Churchill, auch so ein Mann, an den sich alle erinnern.

Die Menschen haben alle möglichen Gründe, um zu vergessen. Sie schieben es auf den schwachen Akku oder auf ihre Schwerhörigkeit, oder sie behaupten, sie wären zu beschäftigt, zu alt oder zu müde. In Wahrheit vergessen sie, weil sie nicht genug Platz in ihren Fächern haben.

Als ich fünf wurde, hat meine Mutter ein Schrankfach für meine Kunstwerke freigeräumt. Sie hatte es satt, dass meine Zeichnungen und Basteleien überall im Haus rumlagen. Ich sollte die wichtigsten Stücke auswählen, weil in dem Fach nicht genug Platz für alle war. Genau so ist es mit dem Gehirn der meisten Menschen. Sie haben nur Platz für die wichtigsten Erinnerungen, alle anderen müssen weg. Ich werde vergessen, weil ich unwichtig bin, da ist es doch nur verständlich, dass ich den Blues kriege wie John Lennon auf dem White Album, auf dem er singt, er sei einsam und wolle sterben. Vor allem, weil ich doch selbst nie jemanden vergessen würde, in meinem Gehirn ist genug Platz für alle. Ich möchte einfach nur, dass es gerecht zugeht.

Ich wünschte, ich könnte immer wichtig sein und unvergessen bleiben wie John Lennon und Winston Churchill, aber ich weiß, das ist unmöglich. Vor ein paar Jahren musste ich einsehen, dass ich in keinem Erinnerungsfach sicher bin, nicht mal bei meiner Großmutter.

Samstag, 13. Februar 2010: Großmutters neues Zuhause.

»Oma, ich bin’s, Joan.«

Sie sieht mich verwirrt an. »Ich bin Joan.«

»Ich weiß, aber ich bin auch Joan. Ich habe meinen Namen von dir.«

Mein Vater zieht mich beiseite. »Sie ist einfach nur müde, Schätzchen.«

»Sie kann sich nicht an mich erinnern.«

»Unsinn. Natürlich kann sie das. Sie ist nur …«

»Oma, ich bin’s!«

Sie gibt sich Mühe. Wirklich. Aber ich existiere nicht.

Großmutter musste mich aus ihren Gehirnfächern entfernen, weil sie den Platz für ihre vielen Lieblingslieder brauchte. Die hat sie bis zu ihrem Tod (am 8. Oktober 2011) nicht vergessen.

Ich habe versucht, dem Gedächtnis der anderen auf die Sprünge zu helfen, ich habe Zettel für sie geschrieben und ihnen jede Menge gute Tipps gegeben. Einmal habe ich im Radio gehört, Blaubeeren wären sehr gut für das Gedächtnis. Ich habe meine Mutter überredet, eine ganze Kiste zu kaufen, und dann habe ich meine Familie gezwungen, die Blaubeeren zu essen, aber es war reine Zeitverschwendung. Wenn meine Großmutter mich vergessen kann, kann jeder mich vergessen. Selbst mein Vater.

»Wie spät ist es?«, frage ich und streiche über die Gitarrensaiten.

»Fünf Minuten nach fünf.«

Ein Auto kommt angerast, fährt weiter. Ich spiele einen Akkord in Moll, weil ich nicht in der Stimmung für etwas Fröhliches bin.

Miss Caroline legt den Kopf in den Nacken und betrachtet die Schäfchenwolken. »Es hat schon so lange nicht mehr geregnet.«

»Zum letzten Mal geregnet hat es am 20. Juni, einem Donnerstag, vor weniger als drei Wochen.«

»Wirklich?«

»Ja.«

Sie wirkt beeindruckt. »War dein Gedächtnis immer schon so gut?«

»Nein«, sage ich. »Erst seit ich im Baumarkt auf den Kopf gefallen bin.«

Miss Caroline lacht, dabei ist es wahr. Mein Freund Wyatt weiß alles über Comics und das Internet, er hat mir erzählt, dass ich durch einen Sturz bei Home Depot ein unfehlbares autobiografisches Gedächtnis bekommen habe und es durch einen zweiten Sturz am selben Ort wieder verlieren würde. Seitdem meide ich den Laden.

Es passierte, als ich zwei war (jetzt bin ich zehn). Mein Vater hatte mich in den orangefarbenen Einkaufswagen gestellt. Und als er nicht aufpasste, habe ich mich über die Kante gebeugt und bin herausgefallen. Mein Kopf knallte auf den Betonboden, und mein Vater fing zu schreien an, aber nicht in dem Ton, in dem er andere Autofahrer anschreit; es klang eher so, als hätte er ohne Handschuh in den Ofen gegriffen. Er nahm mich auf den Arm und rannte aus dem Baumarkt.

Ich erzähle Miss Caroline nichts davon, weil sie mit ihren Unterlagen beschäftigt ist. Ihr Zeigefinger rutscht über eine Seite, bis zu der Zeile mit den im Notfall zu benachrichtigenden Personen.

»Wer ist Jack Sully?«, fragt sie.

»Mein Großvater.«

Sie verzieht den Mund, als müsste sie einen hässlichen Mann küssen.

»Ich könnte zu Fuß nach Hause gehen«, sage ich. »Ich wohne ganz in der Nähe.«

»Das kann ich nicht erlauben, Joan.«

Sie ruft meinen Großvater an und hinterlässt auch ihm eine Nachricht. Bei meiner Mutter hat sie es längst versucht. »Ist das schon einmal vorgekommen, dass niemand aus deiner Familie erreichbar war?«, fragt Miss Caroline.

»Nein«, sage ich, was der Wahrheit entspricht. Manchmal können die Leute nicht glauben, dass ich meine Erinnerungen so blitzschnell durchsuchen kann. Es ist nicht so, als müsste ich in der Kramschublade meiner Mutter nach dem einzigen funktionierenden Stift suchen. Es ist eher so, als würde ich das Licht einschalten, nur dass der Schalter sich immer genau unter meinem Finger befindet.

»Hör zu«, sagt Miss Caroline, »wir werden Folgendes tun: Um zwanzig nach fünf rufen wir alle Nummern noch einmal an. Wenn wir dann immer noch niemanden erreichen, holen wir uns Hilfe.«

»Was für eine Hilfe?«

»Wir könnten jemanden bei dir zu Hause vorbeischicken.«

»Wen? Ihren Freund?«

»Nein«, sagt Miss Caroline. »Wir wollen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.«

Wen meint sie? Und warum macht sie so ein Geheimnis darum? Ich denke über die Wörter Notfall, Hilfe und schießen nach und weiß plötzlich, wen Miss Caroline anrufen will. Ich richte meine Augen auf die Straße, weil ich fürchte, dass versehentlich eine Träne heraustropfen könnte.

Ich könnte einfach weglaufen, ich kenne mich in Jersey City ganz gut aus, aber selbst wenn ich den Heimweg finde, habe ich keinen Schlüssel dabei. Ich schaue mich nach der kleinen Ameise um, sie ist weg. Hoffentlich hat sie zu ihrer Familie zurückgefunden.

Ich höre ein Rumpeln, das wie ein leiser Donner klingt, und hebe den Kopf. Die Sonne scheint noch immer. Das Rumpeln wird lauter und kommt näher, anscheinend stammt es von einem Motor. Es ist der Motor eines großen weißen Lieferwagens, der um die Ecke biegt. Der Fahrer drückt auf die Hupe und bremst, der Lieferwagen bleibt genau vor uns stehen. Auf der Plane steht Sully & Sons. Ich erwarte, meinen Großvater zu sehen, aber dann springt mein Vater aus der Kabine. Er sagt, es habe einen Unfall auf der Stadtautobahn gegeben, und sein Handyakku sei leer. »Es tut mir ja so leid«, sagt er. »Danke, dass Sie mit ihr gewartet haben.«

»Ist schon in Ordnung«, sagt Miss Caroline, aber das stimmt überhaupt nicht. Was hat mein Vater auf der Stadtautobahn zu suchen? Er sollte zu Hause sein, in seinem Tonstudio.

Mein Vater hilft mir auf den Beifahrersitz und schnallt mich an. Es gibt keine Rückbank, deswegen darf ich vorn sitzen. Ich muss daran denken, wie ich im Sommer vor vier Jahren in seinem alten Lieferwagen saß und zuschaute, wie er das Schlagzeug einlud. Ich fragte ihn, ob er mich nach Boston mitnehmen würde, er sagte: »Vielleicht später mal, wenn du älter bist.« Jetzt bin ich älter, aber er hat den Lieferwagen letztes Jahr verkauft und tritt kaum noch auf.

»Warum fährst du mit Opas Laster?«

»Ich habe ihm heute bei der Arbeit geholfen.« Er klingt zögerlich, als hätte er die richtigen Worte erst finden müssen. Wir Songwriter achten sehr auf unsere Wortwahl.

Die Ladefläche des Lieferwagens ist voller Werkzeug, was mich an den Baumarkt erinnert und daran, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, meine Gabe oder mein Problem oder meine Krankheit oder wie immer man es nennen will, loszuwerden. Wenn ich das Gedächtnis der anderen nicht verbessern kann, könnte ich immer noch mein eigenes verschlechtern.

»Ich will nicht nach Hause«, sage ich.

»Okay«, sagt mein Vater bemüht fröhlich. »Wohin möchtest du?«

Vielleicht wäre es an der Zeit, wieder in den Baumarkt zu gehen. Ich könnte irgendwo hochklettern und einen Kopfsprung auf den Betonboden machen. Der Schmerz wäre schlimm, aber nicht von Dauer. Und danach würde ich endlich verstehen, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Ich weiß es nicht mehr, dann hätte ich immer eine Ausrede, warum ich dieses oder jenes nicht getan habe, zum Beispiel meine kleine Tochter pünktlich von der Musikschule abzuholen.

Aber eigentlich möchte ich nicht in den Baumarkt. Ich möchte, dass es mir besser geht. Ich fände es gar nicht so schlimm, wenn die anderen irgendwelche Kleinigkeiten vergessen würden, meinen Halbjahresgeburtstag, oder mir auch die Ohren mit Sonnenmilch einzucremen, oder dass ich eine Abneigung gegen die Redewendung Vergiss es habe. Aber dass sie mich vergessen, tut wirklich weh.

Wir stehen an einer roten Ampel, und mein Vater wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum, um auf sich aufmerksam zu machen. Anstatt ihn anzusehen, hole ich eine Zeitung aus dem Fußraum und gebe vor, zu lesen.

»Habe ich für dich aufgehoben«, sagt mein Vater.

Die Zeitung ist so zusammengefaltet, dass eine bestimmte Seite zu sehen ist. »Wie heiße ich, Dad?«

»Wovon redest du?«

»Mein Name. Wie heiße ich?«

»Du heißt Joan«, antwortet er sehr langsam.

»Das sagst du heute. Wer weiß, was morgen ist.«

Mein Vater atmet erschöpft aus. »Joan, tut mir wirklich leid, dass ich zu spät gekommen bin. Was soll ich noch dazu sagen?«

Ich lasse den Kopf hängen und betrachte die Zeitung, die mein Vater für mich aufgehoben hat. Die Seite ist in unendlich viele Kästchen unterteilt, in einem stehen drei Wörter in Großbuchstaben:

TALENTWETTBEWERB! SONGWRITER GESUCHT

Ich lese den Text, der darunter steht, und habe eine tolle Idee.

»Sag mir, wo ich hinfahren soll, Joan. Ich brauche Anweisungen.«

Am Ende vergaß meine Großmutter fast alles, sogar mich. Nicht aber ihre Musik. So wie mein Vater manchmal die Mandelmilch vergisst, obwohl sie auf der Einkaufsliste steht, aber gleichzeitig jede Note des Gitarrensolos in Beat it mitsummen kann, auch wenn er den Song seit Jahren nicht gehört hat. Das Beste an der Musik ist, dass man sie immer wieder hören kann. Manchmal vergisst mein Vater Michael Jackson eine Weile, aber wenn er eines seiner Lieder hört, weiß er sofort wieder, wie sehr er ihn mag. Weil Lieder die besten Gedächtnisstützen sind.

»Joan, wir fahren im Kreis.«

»Ich will nach Hause.«

»Ich dachte, du willst nicht nach Hause?«

»Ich habe es mir anders überlegt.«

Mein Vater murmelt leise vor sich hin und dreht das Lenkrad, und der große weiße Lieferwagen dreht sich mit. Auch mein Kopf dreht sich, wie der Rotor eines Helikopters, und ich erhebe mich über meine schlechten Gefühle, denn plötzlich meine ich, einen Ausweg gefunden zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass meine Eltern und mein Großvater und Miss Caroline und alle anderen Menschen auf der Welt mich nie wieder vergessen.

2

Jeder weiß, was Phantomschmerzen sind. Wenn man einen Arm verliert, kann man ihn weiterhin spüren, man verhält sich so, als wäre der Arm noch da. Folglich habe ich einen Phantomgeliebten.

Vier Jahre haben wir zusammengelebt, zwei Jahre in Sydneys Wohnung in West Hollywood und zwei Jahre hier, in unserem Haus in Los Feliz. Sydney ist vor einem Monat gestorben, seither lebe ich allein. Doch ich fühle mich nicht allein. In allen Winkeln lauern die Erinnerungen, manche sind dinglich, andere unsichtbar, und alle nehmen Raum ein und machen ständig auf sich aufmerksam.

Der Sessel zum Beispiel, auf dem ich gerade sitze, hat eine Menge zu erzählen. Wir haben ihn auf dem Flohmarkt im Rose Bowl Stadium gefunden, eine Antiquität aus England aus dem neunzehnten Jahrhundert mit Blumenschnitzerei und Löwentatzen-Füßen. Sydney hatte ein Auge dafür, er konnte die Schätze vom Sperrmüll unterscheiden.

Ich erinnere mich, wie wir das Ding nach Hause geschleppt haben. Ich höre mich darüber jammern, wie unbequem der Sessel sei. Ich höre Sydney lachen, er erklärt mir, bequem zu sein, sei nicht Aufgabe dieses Möbelstücks. Es ist zum Anschauen da, sagt er. Mr Winters, wenn Sie unbedingt sitzen müssen, können Sie gern auf dem Sofa Platz nehmen. Er selbst saß ständig darin. Er hat den Sessel geliebt.

Was ich von mir nicht behaupten kann, nicht mehr. Denn die Stimme, die ich höre, ist nicht mehr Sydneys, sie ist höchstens ein Echo, fern und dumpf.

Ich stehe auf und ziehe das schwere Möbelstück durchs Wohnzimmer in die Küche und weiter in den Garten. Ich kippe den Sessel auf die Seite und lasse meinen Stiefel auf das Holzbein krachen. Das gebrochene Glied baumelt an den fransigen Fasern. Aber es muss amputiert werden, und ich verdrehe es und reiße es schließlich ab. Die übrigen drei müssen auch dran glauben.

Ich nehme die Abdeckung von der Feuerstelle und baue ein Tipi aus Holzbeinen. In dem rostigen Stabfeuerzeug ist noch etwas Benzin, aber die bläuliche Flamme kann dem antiken Brennholz nichts anhaben. Ich könnte einfach aufgeben. Oder ich mache mich auf die Suche nach Zunder.

In einer Korb-Box unter dem Bett finde ich Briefe, Fotos, Umschläge. Wir zwei waren ganz schön sentimental, wir haben einfach alles aufbewahrt: die groben Porträts, die wir voneinander gezeichnet haben, als wir aufgekratzt und high waren; meinen Schnürsenkel, den ich als Haarband benutzt habe, auf unserer ersten gemeinsamen Wanderung im Griffith Park (als wir uns kennenlernten, hatte ich lange Haare); der selbst gebastelte Papierflieger mit dem Swissair-Logo auf dem einen Flügel und Nimm mich mit auf dem anderen; und ein Streichholzbriefchen, Erinnerung an eines unserer Marathon-Abendessen im Canyon.

Ich ziehe das Bett ab. Die Bettwäsche riecht nach Sydney, wobei ich nicht weiß, ob es sich um einen echten oder einen Phantomduft handelt. Ich nehme die Bettwäsche und die Erinnerungsbox und trage alles durch unseren verwinkelten Bungalow nach draußen.

Ich stelle die Korb-Box in die Feuerstelle und zücke das Stabfeuerzeug. Die Flamme springt über, breitet sich knisternd aus. Das Material dehnt sich in der Hitze aus, und ich habe das Gefühl, etwas geleistet zu haben.

Ich muss mehrere Male gehen, aber am Ende habe ich das Haus von allen Erinnerungen befreit:

Der Teppich, auf dem ich ihn gefunden habe.

Sein Handy.

Waldansicht in Öl, Künstler unbekannt.

Leinenvorhänge, ausgewählt von Syd, angebracht von mir.

Kabelloser Lautsprecher, genau genommen Eigentum eines seiner Kunden.

Esoterische Ratgeberliteratur über Erleuchtung und Erfolg.

Ausgaben von Feinschmeckermagazinen und Forbes und Esquire, die ordentlich aufeinandergestapelt auf dem modernen Sofatisch lagen (dänisches Design).

Sofatisch (dänisches Design).

Meine Kopfhörer, die wir allerdings immer gemeinsam benutzt haben, im Kino vor dem Hauptfilm; jeder schob sich einen Stöpsel ins Ohr, um Passion Pit in Halbstereo zu genießen.

Gerahmte Fotos, zwei Laptops, Kleidung, Lieblingsteebecher, Skistöcke, Tischtennisbälle, ungelesene Elternratgeber, Briefe, Postkarten, Geburtstagskarten, Visitenkarten, Beileidskarten, Weihnachtskarten von Freunden und Verwandten, die ihre Kinder vorzeigen wollen.

Alles liegt auf dem ungemähten Rasen herum und harrt der Verbrennung. Ich muss warten, bis der Scheiterhaufen geschrumpft ist. Im Moment tut sich wenig.

Ich schnappe mir Sydneys Tennisschläger und stoße ihn hinein. Ich schiebe und stochere, lockere den Haufen auf, lasse Luft hinein. Ein Zischen, er steht erneut in Flammen.

Doch selbst der Anblick des Feuers weckt eine Erinnerung. Wir saßen hier draußen, mit einem Cocktail in der Hand und den Füßen auf der niedrigen Backsteinmauer. Wir hatten das Haus gerade erst gekauft und das Gefühl, nun erwachsen geworden zu sein. Wir schmiedeten Pläne: Reisen, Ringe, vielleicht sogar ein Baby.

Ein Funke springt auf mein Hosenbein. Syd hat mir die Hose gekauft, während einer unserer letzten Shoppingtouren. Ich ziehe meine Stiefel aus, steige aus den Chinos und schleudere sie gen Himmel. Sie landen auf dem Gipfel, wie eine abgerissene Flagge.

Ich gehe in die Küche und mixe mir einen Drink. Gin, Campari, roter Wermut: ein Negroni, Syds letzter Lieblingscocktail. Der Kühlschrank ist leer, deswegen muss ich leider auf die Orangenschale verzichten. Als ich die Hand ins Eisfach stecke, spüre ich mein Armband am Handgelenk, ein hässliches Ding aus billigem Leder. Wir haben uns im Urlaub in Mexiko zwei davon gekauft. Nur eins ist übrig.

Ich nestele an der Metallklammer, um das Armband zu öffnen, doch dann zögere ich. Ich halte es mir an die Nase, atme den Ledergeruch ein, und auf einmal erwacht die Vergangenheit zum Leben: Plötzlich sehe ich uns in Mexiko, Sydney ist sonnengebräunt wie ein Gringo. Allerdings erkenne ich alles nur undeutlich, vielmehr erlebe ich wenige Sekunden lang ein zweites Mal die Gefühle von damals. Aber es reicht. Ich werde das Armband vorerst verschonen.

Ich spüle eine benutzte Gabel ab und tauche sie in den kirschroten Drink. Ich rühre im Glas, drehe mich zum Küchenfenster um und begutachte mein Werk. Es ist herrlich, und irgendwie außer Kontrolle geraten. Ein zuckendes Tosen erhellt die Nacht und spuckt waghalsig seine Funken in alle Richtungen.

Kichernd laufe ich in den Garten. Vielleicht ist es der Schreck, die Euphorie oder einfach nur Irrsinn oder alles zusammen, aber ich fühle mich gut. Ich proste der Feuersbrunst zu.

»Mach’s gut«, sage ich.

»Ich liebe dich.«

Und: »Es tut mir leid.«

Die Abendluft scheint zu vibrieren. Ich höre Stimmen hinter dem Zaun, sehe eine Silhouette im Fenster des Nachbarhauses. Ich spüre einen heißen Luftzug im Nacken und wende mich wieder den Flammen zu, die jetzt an dem Pfosten des Verandadaches emporklettern. Ich trete einen Schritt zurück, leere mein Glas und schaue zu, wie unsere Erinnerungen in Rauch aufgehen und am Nachthimmel verschwinden.

3

Bis zum Bewerbungsschluss für den Talentwettbewerb sind es noch zwei Wochen. Das Timing ist perfekt, die Schule ist aus, und ich habe jede Menge Zeit zum Schreiben. Der Gewinnersong wird auf einer bekannten Webseite gestreamt, Menschen aus aller Welt werden ihn hören. So stand es jedenfalls in der Zeitungsanzeige.

Um den Wettbewerb zu gewinnen, brauche ich ein Lied, das die Leute entweder zum Tanzen animiert oder zum Weinen bringt. Das sind die beiden stärksten Impulse, die die Musik in uns wecken kann. Beim Tanzen vergessen die Menschen, beim Weinen erinnern sie sich. Ich weiß nicht, was mir mehr Stimmen einbringen wird, tanzen oder weinen, vergessen oder erinnern, aber ich fange mit etwas Tanzbarem an.

Ich setze mich in Dads Tonstudio und schrammele einen Akkord in G-Dur. Meine Hand bewegt sich über die Saiten, als wollte ich einen Karton Orangensaft durchschütteln. Ich spiele mit einem ganz besonderen Plektron, einem Geschenk von Moms Freund Sydney (Sonntag, 9. September 2012).

Ich tippe meinem Vater auf die Schulter, er nimmt den Kopfhörer von einem Ohr.

»Wie klingt das?«, frage ich und spiele ihm meine Tanzidee vor.

Er wirkt wenig begeistert. »Ist das I Want You to Want Me von Cheap Trick?«

Das eingereichte Stück muss eine Eigenkomposition sein, ich darf mich also nicht mit einem Song bewerben, den schon ein anderer geschrieben hat. Ich verstehe nicht, wie mein Vater sich die Namen aller Künstler merken kann, die je gelebt haben, und auch ihre Lieder, aber gleichzeitig das Passwort seiner eigenen Internetseite vergisst.

Mein Vater komponiert Musik für Werbespots, Fernsehshows und Kinofilme. Wahrscheinlich gibt es keinen besseren Job, vor allem weil er zu Hause arbeiten kann. Wir wohnen in einem Haus, das eigentlich für zwei Familien gedacht war, nur dass wir in der oberen Hälfte wohnen und mein Vater in der unteren sein Studio hat.

Das Tonstudio ist vollgestopft mit allen möglichen Dingen, aber es macht einen nicht verrückt, ganz im Gegenteil, ich finde es sehr interessant. Es gibt viel zu sehen (Poster, Bücher, Andenken) und zu fragen (»Was bedeutet CBGB OMFUG?«). Überall stehen sehr alt aussehende Instrumente herum, zum Beispiel Dads Stylophon, ein kleines Keyboard, das mit einem Stift gespielt wird, und ein Theremin, das gruselige Geistergeräusche macht, wenn man die Hände darüber hält. Dads Studio ist eine Fabrik, in der Musik hergestellt wird, und auch ein Museum für Raritäten. Es ist ein gutes Versteck, wo man in Ruhe gelassen wird, und ein Ort, an dem man träumen und sich vorstellen kann, was einen als Erwachsene im Leben so erwartet.

Ich bin lieber hier unten als oben in der Wohnung, nicht nur, weil die Einrichtung neuer und das Sofa bequemer ist, sondern weil ich dann bei meinem Vater sein kann. Er erzählt mir alles über die alten Lieder und lässt mich auf dem Schlagzeug herumtrommeln, manchmal darf ich ihm sogar neuen Kaffee holen.

Außerdem darf ich auf seinen Gitarren spielen. Mein Vater besitzt viele Gitarren, und am besten gefällt mir die, auf der ich gerade spiele. Es ist die Gibson J-160E, John Lennon hatte genau so eine.

Jeder erinnert sich an John Lennon, denn seine Songs werden in Supermärkten, Aufzügen, Stadien, Werbespots, in Filmen und im Radio und im ganzen Internet gespielt. Man erinnert sich in England an ihn, und in beiden Amerikas, mein Vater sagt, er sei sogar in Japan berühmt. Mein Vater hat Musik von John Lennon auf MP3, Vinyl und Kassette. Ich brauche nur einen einzigen Song zu schreiben, der so gut ist wie die Musik von John Lennon. Einen Song, den man immer wieder spielen kann und den die Menschen nicht mehr vergessen.

Aber allein schaffe ich das nicht. »Dad, kannst du mir helfen?«

»Nein, jetzt nicht.«

Schon hat er den Kopfhörer wieder aufgesetzt und seinen Blick auf den Monitor gerichtet. Wahrscheinlich mischt er gerade einen Song, das heißt, er stimmt die einzelnen Instrumente perfekt aufeinander ab.

Ich blättere in meinem Tagebuch, schaue mir alle Lieder an, die ich in den vergangenen Monaten komponiert habe. Ob ich eins davon verwenden kann? Mein Tagebuch ist eine Sicherungskopie meiner Erinnerungen, so wie mein Vater Back-ups seiner Aufnahmen anfertigt. Wir tun das, damit im Falle eines Unglücks keine wichtigen Informationen verloren gehen. Genau das ist Großmutter Joan passiert, als sie krank wurde.

Sie war ebenfalls Musikerin. Das letzte Lied, das ich sie habe singen hören, war von Elvis (Don’t be cruel). Damals habe ich mir gewünscht, sie würde sich ein bisschen mehr Mühe mit dem Text geben. Als sie mich vergaß, fühlte es sich an, als hätte sie mich mit einem gigantischen Radiergummi weggerubbelt, obwohl ich doch direkt vor ihr stand. Sich endlich keine Gedanken mehr darum zu machen, ob man den anderen noch etwas bedeutet, muss das schönste Gefühl der Welt sein. Wenn ich den Talentwettbewerb gewinne, werde ich endlich erfahren, wie das ist.

Ich tippe meinem Vater abermals auf die Schulter. »Wie wäre es, wenn wir zehn Lieder aufnehmen und dann entscheiden, welches das beste ist? Manche Songs klingen gut, während man sie schreibt, aber nach der Aufnahme wirken sie total anders. Was meinst du? Vielleicht könnten wir jeden Tag einen aufnehmen, nach zehn Tagen hätten wir dann immer noch genug Zeit, an dem besten Song zu feilen, bis er absolut perfekt ist. Außerdem brauchten wir eine gute Sängerin, Christina vielleicht. Glaubst du, sie würde mitmachen?«

Ich bin fertig mit Reden, aber mein Vater weiß das nicht, weil er nicht auf meine Lippen geschaut hat. Er antwortet erst nach einer ganzen Weile. »Morgen werde ich nicht hier sein.«

»Das macht nichts. Dann fangen wir eben übermorgen an.«

»Joan.«

Ich liebe es, meinen Namen zu hören, doch leider bedeutet es manchmal nichts Gutes. »Ja?«

»Stell mal bitte die Gitarre weg.«

Jetzt werde ich nervös. Wir spielen gern auf unseren Instrumenten herum, wenn wir uns unterhalten, auch wenn es die meisten anderen nervt.

Er beugt sich vor, stützt die Ellbogen auf die Knie und rauft sich die Haare. »Ich wollte es dir schon länger sagen.« Er hebt den Kopf, seine Augen sind feucht, und die Haare stehen ihm in eine Richtung ab wie bei einem Stachelschwein, das nur noch eine stachelige Stelle hat. »Ich habe dir doch erzählt, dass ich Großvater heute bei der Arbeit geholfen habe. Nun, ab heute werde ich ihm jeden Tag helfen. Ich werde als Vollzeitkraft für ihn arbeiten.«

»Was ist mit dem Studio?«

Er atmet tief durch, immer ein schlechtes Zeichen, und antwortet: »Das muss ich schließen.«

Freitag, 1. April 2011: Mein Vater setzt mich vor der Schule ab, gibt mir meine Brotdose und sagt: »Wir hatten kein Hummus mehr, ich habe stattdessen Senf genommen.« Tränen schießen mir in die Augen, mein Vater lacht und sagt: »April, April!«

Aber es ist nicht April. Es ist Juli.

»Das verstehe ich nicht.«

»Ich bin sehr gern Musiker«, sagt er. »Das weißt du. Seit ich in deinem Alter war, konnte ich mir nichts anderes vorstellen. Aber als Musiker über die Runden zu kommen, ist gar nicht so einfach. Der neue Job wird mir viele neue Möglichkeiten eröffnen. Wir können endlich oben renovieren, und wir können dich zu weiteren Kursen anmelden. Außerdem wirst du irgendwann mit der Schule fertig sein und Geld fürs College brauchen. Deine Mutter muss in den Sommerferien nicht mehr so viel arbeiten, sie soll sich ein bisschen ausruhen. Und rate mal – sie plant einen Urlaub. Wann sind wir zum letzten Mal mit einem Flugzeug geflogen, alle zusammen?«

Mein Vater fliegt jedes Jahr mit dem Flugzeug, zu einem Festival in Texas, es heißt South by Southwest, und letztes Jahr hat meine Mutter mich zu einem Arzt in Arizona begleitet, da sind wir auch geflogen. Dad konnte nicht mitkommen, weil er mit einem wichtigen Projekt beschäftigt war. Und vergangenen Monat sind meine Eltern zu Sydneys Beerdigung nach Los Angeles geflogen. Aber zu dritt sind wir noch nie geflogen.

Letztes Jahr wollten wir eine große Urlaubsreise machen, aber daraus wurde aus irgendeinem Grund nichts. Ich habe mich weniger darüber aufgeregt als meine Mutter. Flugzeuge sind cool, aber ehrlich gesagt ziemlich langweilig, sobald man einmal drin sitzt. Ganz anders als Tonstudios.

»Was ist mit meinem Song?«, frage ich. »Du hast gesagt, du würdest ihn aufnehmen.«

»Natürlich. Wir werden das Erdgeschoss frühestens ab September vermieten. Ich muss erst im August ausziehen. Ich habe noch ein paar Projekte in Arbeit, die ich abends und am Wochenende fertigstellen werde, und danach stehe ich zu deiner Verfügung.«

Bevor mein Vater mit seinen Geräten und Instrumenten eingezogen ist und mit dem roten Telefon, an dem er sich immer mit »Monkey Finger Productions, Sie sprechen mit Ollie?« meldet, stand das Tonstudio leer. Ich betrachte Dads wunderbare Sammlung. Wo soll das alles hin? Und wo soll ich zukünftig hin, wenn ich mal ein Lied schreiben oder meinem Vater bei der Arbeit zusehen will?

»Hey«, sagt er, damit ich nicht zu weinen anfange, »weißt du noch, als du von der Concordia zur PS Eight wechseln musstest? Du warst überzeugt, dass es dir nicht gefallen würde, aber jetzt fühlst du dich wohl dort. Der Anfang ist immer schwer, aber es ist besser so. Das ist meine Meinung. Ehrlich.«

Er zieht mich an sich. Eigentlich umarme ich meinen Vater gern, aber heute Abend drückt er mich so fest, dass ich Angst bekomme.

»Ollie!«, ruft meine Mutter durch den Lautsprecher an der Wand. Mein Vater lässt mich los und lächelt mich an, aber sein Lächeln ist nicht echt, das sehe ich genau.

»Ollie! Komm schnell rauf!«

Plötzlich merken wir, dass sie nicht bloß ruft, weil jemand den Festplattenrekorder für sie programmieren soll.

Mein Vater und ich eilen die Treppe zum Obergeschoss hoch. Mom ist im Wohnzimmer, sie trägt ein Nachthemd und steht mit verschränkten Armen vor dem Fernseher. Sie drückt auf die Fernbedienung und stellt den Ton lauter. Anscheinend laufen gerade die Nachrichten. Ich kann die Nachrichten nicht leiden, meistens geht es um irgendwelche Leute, die mit dem Auto verunglückt oder krank geworden sind oder sich beim Skifahren die Wirbelsäule gebrochen haben. Am nächsten Tag gibt es dann andere Nachrichten von anderen Leuten; von denen vom Vortag hört man nie wieder etwas. Ich bin anscheinend die Einzige, die sich fragt, was aus den Zwillingen geworden ist, die bei der Geburt aneinander festgewachsen waren und getrennt wurden. Geht es ihnen inzwischen gut? Und was ist mit dem reichen Mann, der sich ein eigenes Raumschiff gebaut hat? Ist er damit ins All geflogen?

Normalerweise verlasse ich das Zimmer, wenn die Nachrichten kommen, nur neulich nicht, weil es da um einen Mann ging, der bei SeaWorld in Orlando eingebrochen ist, um ein Walross zu stehlen. Er hat das Walross ins Meer geworfen und wollte dann noch mehr Tiere befreien, allerdings hat die Polizei ihn vorher verhaftet. Die Fernsehansagerin hat das Walross natürlich nie wieder erwähnt, aber ich habe eine Internetseite gefunden, auf der man nachschauen kann, wo es gerade rumschwimmt. Die von SeaWorld hatten ihm nämlich einen Chip in die Fettschicht gesteckt.

Jetzt sagt die Nachrichtenfrau: »In der Serie Der lange Arm spielt Gavin Winters den Officer Beau Kendricks. Wie es der Zufall will, feiert die zweite Staffel morgen Abend Premiere.« Mein Vater sieht meine Mutter an, meine Mutter sieht meinen Vater an, ich sehe den Fernseher an.

Obwohl ich Gavin Winters nie getroffen habe, kenne ich ihn. Meine Eltern sind mit ihm aufs College gegangen, und er hat mit meinem Vater in einer Band gespielt. Außerdem tritt er manchmal im Fernsehen auf und ist der Freund von Sydney, der uns früher oft besucht hat. Was ich jetzt im Fernsehen sehe, passt aber irgendwie nicht dazu. In den Nachrichten sieht Gavin Winters aus wie ein Mann in Unterwäsche, der reglos vor einem riesigen Feuer steht.

4

Ein Vogel zwitschert unablässig eine süße, heitere Melodie. Mit geschlossenen Augen, im Halbschlaf, kann ich mir fast einreden, ich wäre woanders. Vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht war es nur ein Traum.

Dann werde ich ganz offiziell wach und merke, dass ich bäuchlings auf der unbezogenen Matratze im verwüsteten Schlafzimmer liege. Die Sonne knallt. Morgens aufzuwachen, fällt mir nie leicht, aber heute ist es einfach nur grausam.

Ich nehme mir einen Moment Zeit, mich zu sammeln. Der Vogel vor dem Fenster zwitschert immer noch. Sydney ist immer noch weg. Ich bin immer noch hier. Im Haus herrscht Chaos, und es ist allein meine Schuld. In meinem Kopf herrscht Chaos, auch das ist meine Schuld. Die Feuerwehrmänner haben den Brand gelöscht, aber gegen meinen Cocktaildurst waren sie machtlos.

Im Wohnzimmer erwarten mich weitere böse Überraschungen. Der Anblick ist schockierend, und draußen sieht es nicht viel besser aus. Am Ende der Einfahrt stehen drei Übertragungswagen und auf dem Gehweg ein halbes Dutzend Leute, die riesige Kameraobjektive auf mich richten. Wenn ich die Vorhänge schließen könnte, hätten sie keinen direkten Einblick in mein Zuhause mehr, doch leider kann ich die Vorhänge nicht schließen. Ich habe sie abgefackelt.

Ich verhänge das Fenster mit ein paar Handtüchern und kauere mich aufs Sofa, die einzig verbliebene Sitzgelegenheit, sieht man vom Boden ab. Die Veränderung der Inneneinrichtung ist, um es vorsichtig zu sagen, drastisch ausgefallen. Und doch fühlt es sich seltsam angemessen an; Syd hatte immer vor, das Haus zu entrümpeln.

Mein Handy klingelt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon hier sitze und das Chaos betrachte. Lange genug, um durch das Geräusch aufgeschreckt zu werden.

Eine Freundin ruft an. Ich weiß nicht, ob ich rangehen soll. Ich lüpfe das Handtuch und werfe einen Blick auf die mediale Belagerung hinter der Grundstücksgrenze. Weil ich in der Unterzahl bin, nehme ich den Anruf an.

»Paige!«

»Du lebst noch«, sagt sie.

»Ja, leider.«

Sie schweigt. Vielleicht war der Witz zu makaber. Sogar mein Sinn für Humor ist im Arsch.

»Hör mal«, sagt Paige, »ich sehe dich wirklich gern im Fernsehen, aber doch bitte nicht in den Abendnachrichten!«

Sie sagt, mein Nachbar habe mein spontanes Leuchtfeuer vom Fenster aus aufgenommen. Offenbar war es ihm wichtiger zu filmen, als mich aus der Gefahrenzone zu retten. Ich würde gern behaupten, das habe etwas mit L.A. zu tun, aber mittlerweile hat das Videovirus die Ausmaße einer Pandemie erreicht.

Die Aufnahme ist real, der vergangene Abend fühlt sich jedoch weiterhin unwirklich an. Ebenso der davor. Alle Abende, eigentlich. Tagsüber komme ich besser damit zurecht, dass Sydney nicht mehr da ist. Es gab immer schon Phasen, in denen ich keine Proben und keine Castings hatte und den halben Tag im Pyjama herumsaß. Aber abends und an den Wochenenden war ich immer mit Syd zusammen. Inzwischen fürchte ich mich vor diesen Zeiten.

»Alles in Ordnung?«, fragt sie.

Seit Wochen ist das die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage. »Ja, alles in Ordnung.«

»Sicher? Was ist mit dem Haus?«

»Stinkt wie ein Aschenbecher. Aber es steht noch.«

Wie sich herausgestellt hat, sind Tischtennisbälle leicht entzündlich. Wer hätte das gedacht? Lediglich die Überdachung der Terrasse hat etwas abbekommen; die Feuerwehr war da, bevor das Feuer auf den Bungalow übergreifen konnte.

»Was ist passiert?«, fragt Paige.

»Weiß ich nicht.«

»Es sah so aus, als würdest du Möbel verbrennen?«

»Nur ein paar.«

»Gavin …«

Mehr sagt sie nicht. Was sollte sie auch sagen? Oder ich? Meine festliche Stimmung oder vielleicht eher Erleichterung von gestern Abend ist noch schneller erloschen als die Flammen. Als ich die Sirenen hörte, war ich schon wieder klar genug, um hektisch den Feuerlöscher zu suchen. Ich war mir sicher, dass wir einen besitzen, auch wenn ich ihn nie mit eigenen Augen gesehen habe. Ich hatte nur noch einen Gedanken: Was habe ich getan? Was zur Hölle habe ich getan?

Was immer ich getan habe, es war zwecklos. Ich habe alles in den Garten geschleppt, aber das Haus ist immer noch voller Erinnerungen. Der Phantomgeliebte ist weiterhin zu spüren.

»Wo bist du?«, fragt Paige.

»Zu Hause.«

»Du kannst da nicht bleiben.«

»Wo soll ich denn hin?«

»Kannst du nicht woanders unterkommen, vorübergehend?«

Es gibt keinen Ausweg. Ich erkenne, dass sich der Phantomgeliebte nicht von mir trennen lässt. Er gleicht einem Phantomschmerz. Er gehört zu mir.

»Du könntest herkommen«, sagt Paige.

»Nach New Jersey?«

»Ja, nach New Jersey. Warum nicht? Wann hast du uns zuletzt besucht?«

Ich wurde in New Jersey geboren und bin dort aufgewachsen. Ich habe zwei Drittel meines Lebens dort verbracht. Aber seit meinem Wegzug war ich nur ein einziges Mal da, und das ist viele Jahre her.

»Vielleicht solltest du etwas Abstand zu L.A. gewinnen. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, oder? Mach mal Urlaub.«

»Vielleicht sollte ich den Mount Everest besteigen.«

»Nein, im Ernst. Die Wohnung unten hat einen separaten Eingang. Du könntest kommen und gehen, wie es dir passt.«

»Danke, Paige. Das ist sehr nett von dir.«

»Wimmel mich nicht ab.«

»Tu ich doch gar nicht.«

»Ollie und ich, wir vermissen dich. Wir hätten uns viel früher bei dir melden sollen.«

Letzten Monat sind sie und ihr Mann extra für die Beerdigung eingeflogen. Davor hatte ich die beiden jahrelang nicht gesehen.

»Mach dir keine Sorgen«, sage ich. »Danke für den Anruf.«

Ich höre Stimmen hinter dem Fenster. Ich hatte die Leute draußen schon fast vergessen, die Paparazzi oder wer auch immer die sind. Manche tragen normale Kleidung, andere haben sich so schick gemacht wie zu einer Gala. Immerhin bestätigt mir ihre Anwesenheit, dass es tatsächlich gebrannt hat, nicht bloß in meinem Kopf.

»Wirst du drüber nachdenken?«, fragt Paige.

»Ja.«

»Versprochen?«

Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch an Versprechen glaube, verspreche es ihr aber trotzdem.

Fast hätte ich Paiges Anruf nicht angenommen, aber jetzt bin ich froh. Zu leicht vergesse ich, dass nicht alle Menschen, die ich hören und sehen kann, Phantome sind. Denn obwohl ich das Gefühl habe, in einer Halluzination gefangen zu sein, geht das wirkliche Leben weiter; da draußen sind echte Menschen, zu denen ich eine echte Verbindung spüre.

Paige und Ollie waren diejenigen, die mich mit Syd verkuppelt haben. Paige war Sydneys Sandkastenfreundin. Während des Studiums habe ich mit Ollie zusammengewohnt. Normalerweise geht es nie gut, wenn der Freund der Ehefrau etwas mit dem Freund des Ehemannes anfängt. Aber in diesem Fall schien es vollkommen logisch. Syd und ich, zwei Jungs aus New Jersey, die es nach Kalifornien verschlagen hatte. Es war aufregend neu, und zugleich waren wir einander so nah.

Genug davon.

Es ist an der Zeit, in den Garten zu gehen und den Schaden zu begutachten. Gerade als ich barfuß das Haus verlassen will, fällt mir ein, dass das eine schlechte Idee sein könnte. Ich ziehe meine Stiefel an, öffne die Tür und muss erst einmal über das abgefallene Dach steigen. Die Feuerstelle ist von einem Ring aus schwarzgrauem Ruß umgeben, doch insgesamt sieht es gar nicht so schlimm aus: Drei Viertel der von mir ins Freie geschleppten Gegenstände sind nicht mit dem Feuer in Berührung gekommen. Das meiste ist unbeschädigt geblieben. Nun liegt und steht es auf der Terrasse und dem Rasen herum wie auf dem Flohmarkt.

Es ist irgendwie surreal, die Einrichtung hier draußen im hellen Sonnenlicht zu sehen. In der Dunkelheit blieb verborgen, wie vertraut mir alle Gegenstände sind. Jetzt, am helllichten Tag, kann ich nicht mehr leugnen, wie viel sie mir bedeuten.

Sydneys Seesack liegt im Gras. Letzte Nacht habe ich ihn aus der hintersten Ecke des Wandschranks gezerrt. Nach Syds Tod hatte ich ein paar seiner Habseligkeiten hineingestopft, nur um sie nicht mehr sehen zu müssen. Seither habe ich nicht mehr hineingeschaut. Ich gehe in die Hocke und öffne den Seesack.

Abgesehen von einem gerahmten Foto seiner Mutter, das auf dem Nachttisch stand, finde ich persönlichen Kleinkram und Körperpflegeartikel. Eine elektrische Zahnbürste, eine Cremetube von Kiehl’s, Haargel, eine Lesebrille mit schwarzer Fassung, seine Brieftasche (immer noch voller Geld) und ein paar Medikamente. Und Sydneys marineblauen Hoodie, die weißen Schnüre sind steif, weil er auf ihnen herumgekaut hat. Ein Objekt erregt meine Aufmerksamkeit: sein Rasierapparat. Er war ganz nach unten gerutscht.

Ich öffne das weiche Etui, nehme den Rasierer in die Hand und spüre das kalte Metall. Ich schalte ihn ein, Vibrationen schießen durch meinen Arm. Als ich ihn wieder ausschalte, rieseln Rückstände auf meine Finger. Kurze, schwarze Bartstoppeln.

Ich fahre mit dem Finger über die Klingen, schwarze Schmiere bleibt daran kleben. Die Schmiere erinnert mich an Asche, ehemals menschlich, ehemals lebendig. Ich schließe die Augen und versuche, mir Sydneys Kinn vorzustellen, seine Wangen, sein Gesicht. Ich sollte aufhören damit. Es ist dumm, masochistisch und sentimental. Das Traurigste ist jedoch, dass ich sein Gesicht nicht richtig sehen kann, nicht so deutlich, wie ich es mir erhofft habe. Meine Vorstellungskraft erledigt die Arbeit allein, meine Erinnerung ist kaum daran beteiligt.

Dabei wollte ich ihn doch vergessen? Ja, gestern Abend wollte ich ihn noch vergessen. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Meine Erinnerungen an Sydney sind begrenzt. Es werden keine neuen mehr hinzukommen. Auf einmal fühlt es sich an wie ein schrecklicher Fehler, das wenige, was mir geblieben ist, in einem Anfall von Selbstmitleid, Verzweiflung und Enttäuschung verbrannt zu haben.

Ich weiß nicht, was ich als Nächstes tun soll. Es gäbe sehr viel aufzuräumen, aber ich fühle mich heillos überfordert.

Ich fange klein an, lege den Rasierer in das Etui zurück und das Etui in den Seesack. Ich schließe den Seesack und wische mir die Hände am Gras und an meinen Shorts ab. Eine dunkle Spur bleibt zurück, da helfen auch Spucken und Rubbeln nicht. Der Fleck lässt sich nicht entfernen. Ich bin jetzt schon erschöpft.

Anstatt mich aufzurichten, bleibe ich auf dem ungemähten Rasen sitzen und starre die Rückseite des Bungalows an. Ich stelle mir vor, wie ich wieder hineingehe und zwischen diesen Wänden lebe, zusammen mit meinem Phantomgeliebten. Unter dem Blick dieser Fremden, mit der verhassten Aufmerksamkeit, die ich selbst erzeugt habe.

Paige hat recht. Ich kann hier nicht bleiben.

5

Ich zerteile das Toastie mit einer Gabel und lege die eine Hälfte in den Toastofen. Meine Mutter tigert durch die Küche, das Handy am Ohr und einen kleinen Schreibblock in der Hand.

Das Telefon klingelt. Ich nehme es aus der Station, aber meine Mutter reißt es mir aus der Hand. Sie sieht die Nummer im Display und schaltet es aus.

Ich setze mich an den Küchentisch und warte darauf, dass der Toastofen Ping macht oder meine Mutter mir verrät, warum sie so aufgeregt ist.

»Okay«, sagt sie und beendet das Handygespräch. Sie lässt den Block auf den Küchentisch fallen und sich selbst auf einen Stuhl. »Das war meine Freundin Melissa. Sie war schon überall und findet, dass wir uns Costa Rica ansehen sollten. Der Flug dauert nicht so lange, und es gibt dort einen Regenwald, Strände, eine Seilbahn und einen Vulkan. Klingt das nicht gut?«

»Ich kann jetzt nicht nach Costa Rica. Ich muss einen Song schreiben.«

»Nicht jetzt, du Dummi. Ich spreche vom nächsten Frühjahr. Es ist perfekt. Im März haben wir zwei in derselben Woche frei, und die Regenzeit beginnt erst im April. Ich werde mich sofort um die Flüge kümmern. Vielleicht finde ich was Günstiges, weil wir so früh dran sind.«

Das Toastie ist fertig, meine Mutter nimmt es heraus. Sie holt Butter und ein Messer, bestreicht es und serviert es mir auf einem Teller. Sie sagt immer, sie wäre nicht meine Kellnerin, aber heute Morgen sieht sie das anscheinend anders.

»Ist es wirklich wahr? Muss Dad sein Studio schließen?«

»Ich weiß, wie traurig du darüber bist. Das sind wir alle.«

Meine Mutter hat nie glücklicher ausgesehen.

Wobei das eigentlich nicht stimmt. Sie war auch glücklich, als sie im letzten Jahr unseren Urlaub geplant hat, und sehr traurig, als er ins Wasser fiel. Aber mein Vater und ich leiden tatsächlich.

»Er liebt das Tonstudio«, sage ich. »Warum muss er es schließen?«

Mom öffnet den Mund, die Worte kommen wie zeitverzögert heraus. »Weil wir es uns nicht mehr leisten können.«

Meine Mutter legt im Computer Tabellen an und hebt jede Quittung auf. Sie bestellt Sender ab, die wir nicht schauen, und erzählt dem Mann vom Kabelservice am Telefon, wir würden kündigen, wenn wir nicht einen niedrigeren Preis bekommen. Sie weiß immer, welches Klopapier günstiger ist, achtzehn normale Rollen für 11,69 Dollar oder zwölf doppellagige für 9,39 Dollar. Wenn meine Mutter sagt, das Studio wäre zu teuer, muss ich ihr wohl glauben. Ich verstehe aber nicht, wovon jemand, der sich kein Tonstudio mehr leisten kann, eine Reise nach Costa Rica bezahlen will, wo immer das auch ist.

»Du verdienst doch als Nachhilfelehrerin so viel dazu«, sage ich. »Warum bezahlst du nicht für das Studio?«

»Weil ich das nicht mehr möchte.«

»Was?«

»Vergiss es.«

»Das kann ich nicht!«

»Wenn du für das Studio aufkommen möchtest«, sagt meine Mutter, »werde ich dich nicht davon abhalten.« Sie richtet das Buttermesser auf mich, aber nicht mit bösem Blick, sondern wie eine Lehrerin, was sie tatsächlich auch ist. Obwohl wir gerade Sommerferien haben, unterrichtet sie fast jeden Tag, weil sie in ihrem regulären Job angeblich nicht mehr verdient als ein paar Cent. Außerdem verliert sie, wenn sie auf dem Sofa liegen und lesen soll, schnell die Geduld.

Ich glaube, meine Mutter würde sogar arbeiten, wenn sie reich wäre. Sie hasst es, rumzusitzen. Meinen Vater nennt sie häuslich, was wohl bedeutet, dass sie selbst ein außerhäuslicher Mensch ist. Wahrscheinlich freut sie sich deswegen so darauf, Flugtickets für die ganze Familie zu buchen.

»Und richte hier bitte kein Chaos an«, sagt sie. »Wir erwarten Besuch.«

»Wen?«

»Unser Freund Gavin wird für eine Weile bei uns wohnen.«

»Derselbe Gavin, der in den Nachrichten war?«

»Ja. Genau der.«

Nachdem wir Gavin Winters im Fernsehen gesehen hatten, sagte meine Mutter zu mir, ich solle in mein Zimmer gehen und meinen Schlafanzug anziehen, was normalerweise heißt, dass sie und Dad sich ungestört unterhalten wollen. Als Mom später in mein Zimmer kam, sah sie verweint aus. Wahrscheinlich weil sie an ihren Freund Sydney denken musste. Als er gestorben ist, hat sie viel geweint. In letzter Zeit scheint es ihr besser zu gehen, es sei denn, sie wird an ihn erinnert.

»Warum kommt Gavin her?«

»Weil ich ihn eingeladen habe.«

»Warum?«

»Er hat es im Moment nicht leicht«, sagt meine Mutter. »Und da dachte ich, vielleicht wäre es das Beste für ihn, eine Weile zu verreisen.«

»Du und dein Verreisen.«

Sie stellt das Messer in den Geschirrspüler. »Dad holt ihn heute Abend nach der Arbeit vom Flughafen ab.«

Wenn meine Mutter »Arbeit« sagt, denke ich an Dad, wie er unten im Studio sitzt und Musik aufnimmt, dabei bedeutet Arbeit jetzt »mit Großvater auf dem Bau sein«. Ich bin noch nicht bereit, die neue Bedeutung zu übernehmen, weil das Tonstudio erst geschlossen werden kann, wenn mein Song fertig ist. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass mein Vater eine neue Arbeit hat, denn jetzt habe ich das Studio endlich für mich allein.

Ich beeile mich mit essen, weil ich vor der Ankunft des Gastes noch möglichst viel komponieren will. Jetzt verstehe ich auch, warum es im ganzen Haus nach Zitrone riecht und die Kacheln in der Küche glänzen und die Zeitschriften auf dem Sofatisch ordentlich aufgestapelt sind.

Bevor ich die Küche verlasse, ohne meinen Teller in den Geschirrspüler geräumt zu haben, kommt mir plötzlich ein Einfall. »Ist Gavin berühmt?«

Dad redet immer über den Unterschied zwischen berühmt und unvergessen. Berühmt zu werden, sei einfach, aber nach fünfzehn Minuten vorbei; unvergessen zu bleiben, setze sehr viel Arbeit voraus, dauere dafür aber wesentlich länger. Aber das eine ist wohl nicht ohne das andere zu haben. Die Leute müssten meinen Namen erst mal kennen, bevor sie sich an ihn erinnern können. Wenn ich den Talentwettbewerb gewinne und die beste Nachwuchssongschreiberin bin, werden die Leute endlich meinen Namen erfahren (berühmt), und mein Song wird sie ständig daran erinnern (unvergessen).